Weil der Titelheld ein Hase ist und ein besonderes Ei bald nach Beginn eine große Rolle spielt, passt diese Buchbesprechung von „Hase Hollywood und das Geheimnis des Drachenlandes“ wohl ganz gut zu Ostern 😉 Ist aber ein zeitloses Vergnügen, das indirekt eine Fortsetzung anklingen lässt.

Schon die Vorgeschichte zur abenteuerlichen Reise von Punkrock-Katze Kate, kochender Maus Giovanni, dem namenlosen Affen und seinem vorübergehenden Adoptivkind, Drachhorn Chili sowie dem Titelhelden Hase Hollywood ist spannend. Sie und dazu noch Nilpferd Mama Lu und einige andere ungewöhnliche Tiere leben an dem was „Ende der Welt“ genannt wird und kümmern sich um ein Gasthaus namens „Zum fröhlichen Pups“.

Also nicht wirklich, eigentlich hieß es „Zum fröhlichen Oktopus“, die erste vier Buchstaben haben sich im Verlauf der Jahre vertschüsst und ein Matrose, der einst einkehrte und freche Scherze auf Lager hatte, bastelte ein P und nagelte es zwischen U und S… Was Kapitän Möhrchen sehr ärgerte. Aber so oft er es entfernte, fand sich wer, der eine neues P zimmerte, knüpfte oder was auch immer.

Möhrchen war ein Uropa von Hibiskus Martini Knackwurst Hollywood – alle Vornamen haben eine Bedeutung, jener der US-amerikanischen Filmproduktions-Stadt rührt von Vorlieben der Eltern des Hasen. Der selbst steht eher auf Bücher, liest, sofern er nicht im Gasthaus arbeitet, ständig.

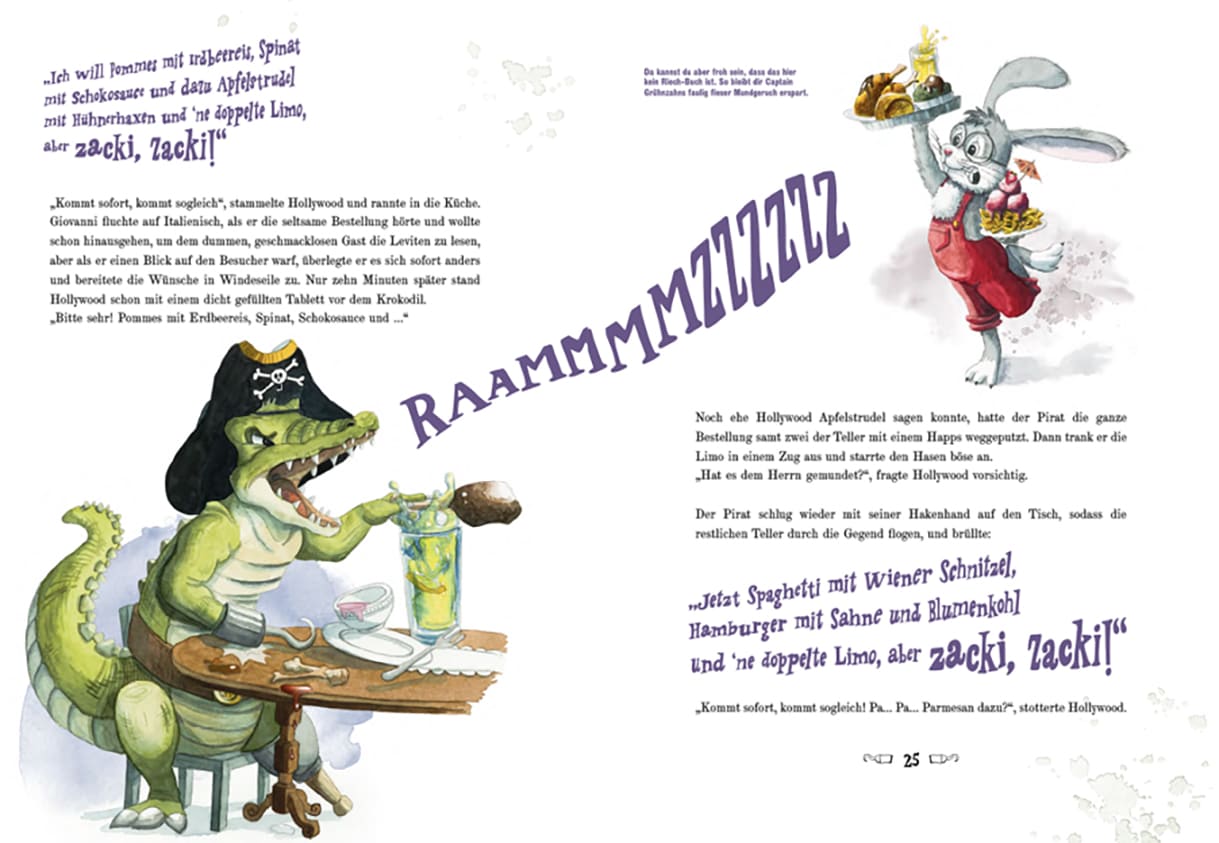

Eines Tages taucht im „Pups“ der weltweit gefürchtete Pirat Captain Grünzahn auf – mit seltsamen Speisewünschen, die den Koch fast zur Verzweiflung brachten, zum Beispiel Pommes mit Erdbeereis, Spinat mit Schokosauce, Apfelstrudel mit Hühnerhaxen…

Aber, bei seinem überstürzten Aufbruch vergaß er einen alten Leinensack, den er unter den Tisch gelegt hatte…

Von dem Abenteuer selbst, du dem die eingangs genannten Tiere und das Drachhorn aus ganz speziellen Gründen aufbrachen – mit Hilfe eines schwimmenden und per Ausklapp-Rädern auch an Land fahrenden Schiffes, ausgedacht und gebaut von Erfinderkatze Dimitri, sei hier gar nicht viel gespoilert, höchstens erwähnt, dass sie auf eine Hexe treffen, auf „Wuffel-Puffel, ein Sumpf-Monster und noch viel mehr.

Die rund 200 Seiten lesen sich recht flott, sind vor allem zum Vorlesen gedacht, bringen viele Wendungen und Überraschungen, samt so manchem Sprachwitz und vor allem sehr vielen bunten (hand-)gemalten Bilder. Auf diesen lassen sich selbst beim wiederholten Betrachten immer wieder neue Details entdecken. Und auf Seite 187 findest du in einer kleinen Fußnote sogar indirekt eine Anregung, nochmals alle Bilder nach einem Tier abzusuchen.

Über eine ungewöhnlich ausführliche Lese- und Schauprobe kannst du dir mehr Einblick in die Story verschaffen. Die gibt’s kostenlos auf der Website des Verlages, der offenbar genau für dieses Buch und mögliche Fortsetzungen gegründet wurde – und ist unten am Ende des Beitrages in der Info-Box verlinkt. Das Buch gibt es auch als dreistündige Hörspiel-Version – mit ebenfalls ungewöhnlich langer Hörprobe (mehr als ¼ Stunde) – natürlich ebenfalls in der Info-Box verlinkt.

Die Entstehung des Buches ist mindestens so spannend wie das Produkt selbst: Simon Rasch, damals fünf Jahre, hatte offenbar immer die falschen Kinderbücher bekommen und begonnen sich – mit seinem Vater Stefan – die Figur des besonderen, Bücher-liebenden, irgendwie ängstlichen Hasen, der dann doch zum Helden wird, auszudenken. Mutter Anja Abicht malte – analog mit Pinsel und Aquarellfarben – die vielen bunten Bilder. Mehr zum Making of auf der schon erwähnten Verlags-Homepage, von der auch diese Making-of-Fotos hier stammen.

Simon, der heuer zehn wurde oder wird, denkt sich auch gern Fahr- und Schwimmzeuge sowie Maschinen aus und bastelt sie. Bilder davon, samt der Möglichkeit, sich Bastelanleitungen schicken zu lassen, finden sich auf seiner Homepage – klarerweise ebenfalls in der Info-Box verlinkt.

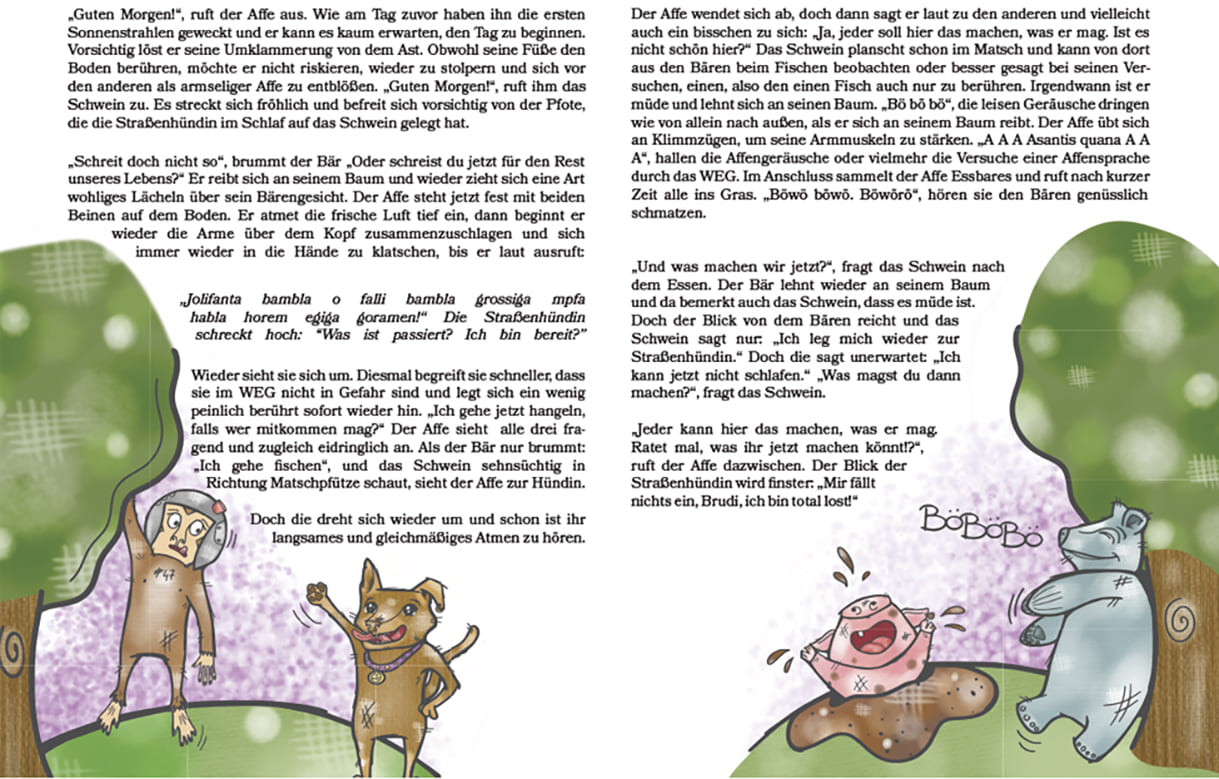

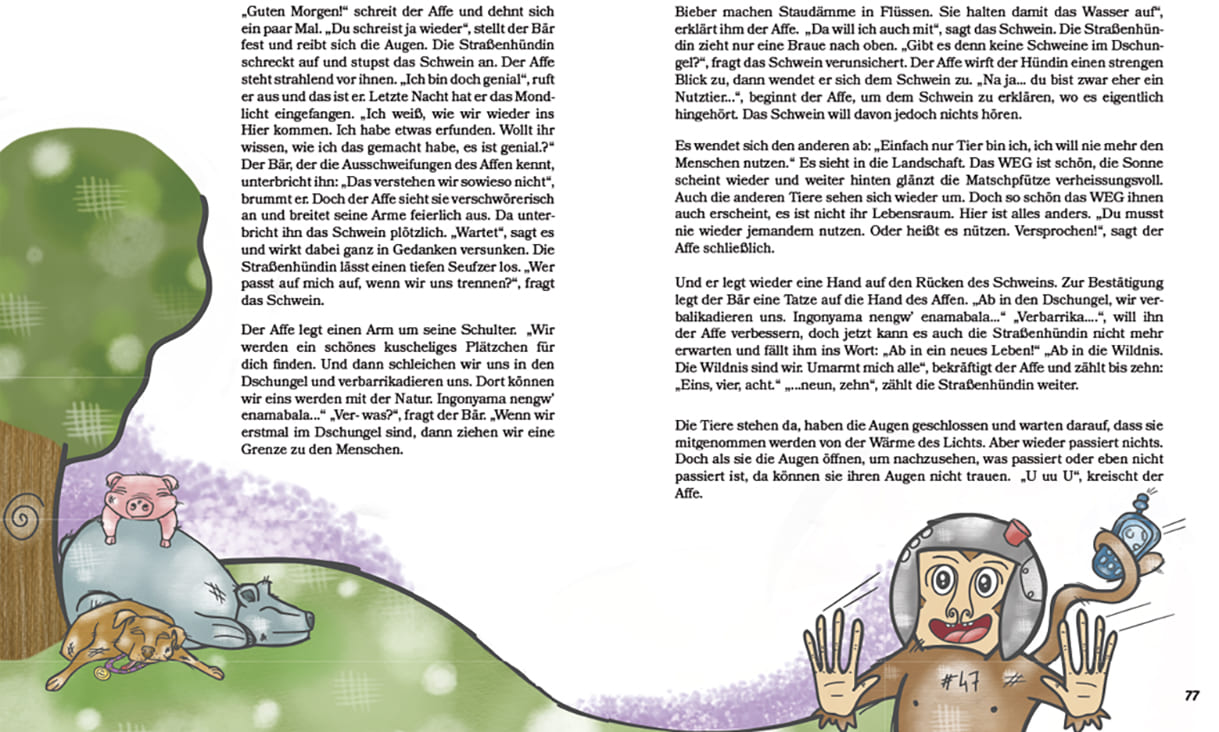

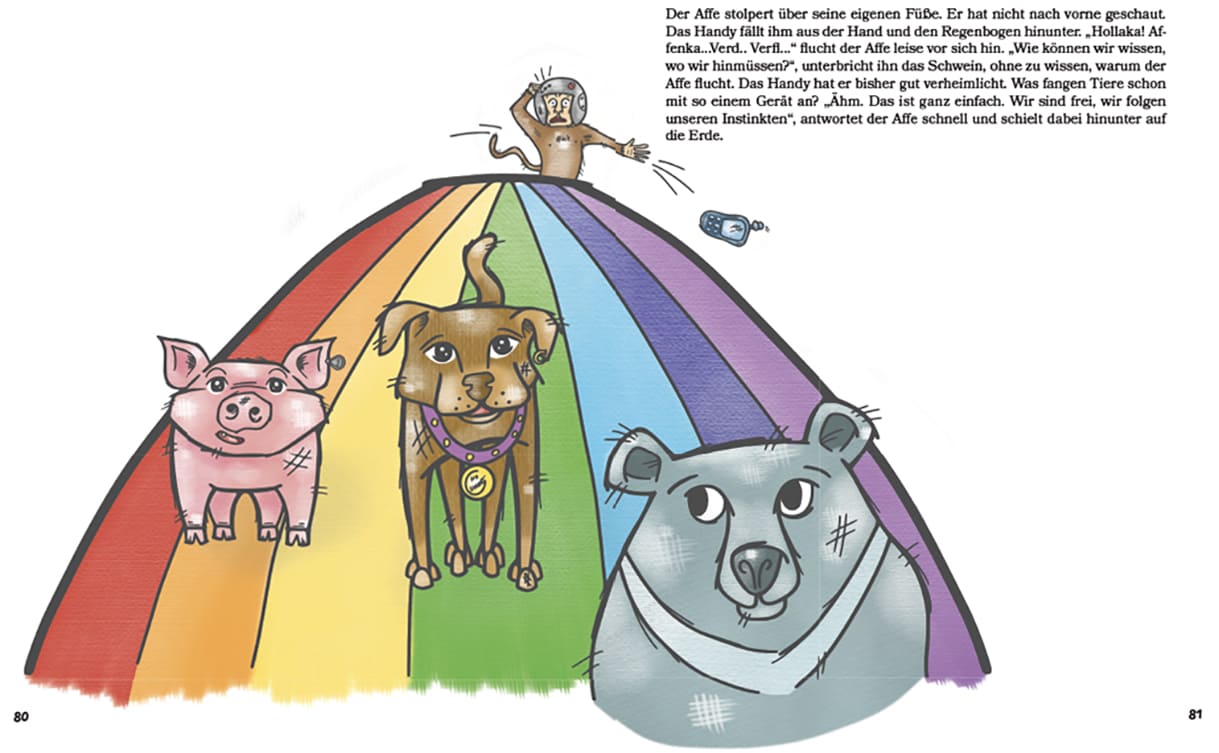

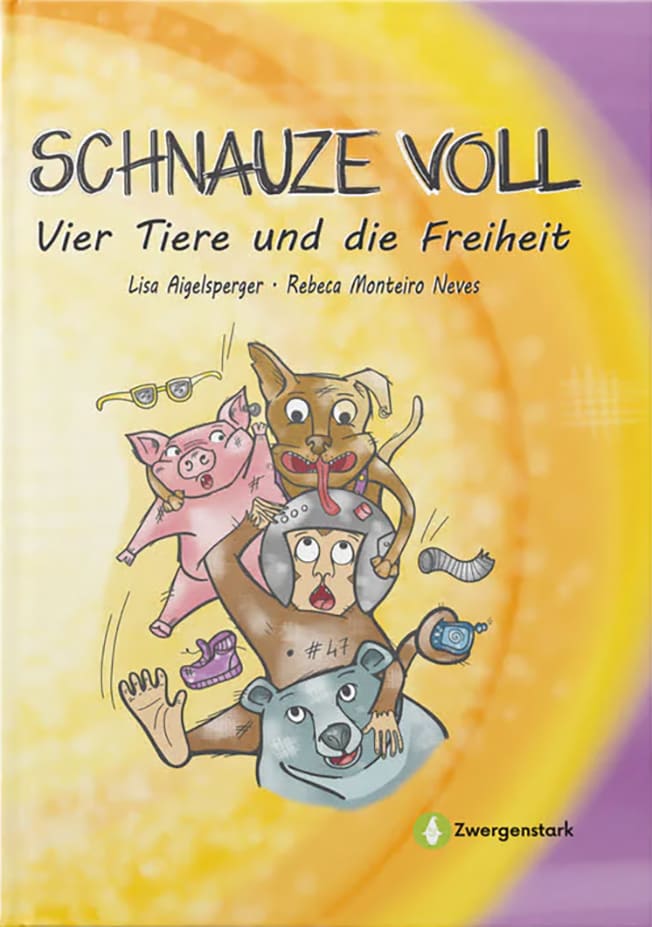

„Mir reicht’s, ich hau ab…“, sagt der Affe mit Helm in sein Handy mit Aufnahmefunktion. Er muss in einem Labor sein Dasein fristen, ist verkabelt – Menschen wollen offenbar in sein Gehirn „schauen“. Seine Hochtechnisierung nutzt er schlauerweise, um selbst was zu erfinden – einen „Weit-weg-Beamer“.

So beginnt die Geschichte, die sich Lisa Aigelsperger ausgedacht. Zusammen mit bunten, teils comicartigen Illustrationen von Rebeca Monteiro Neves – ergeben sie das fast 100-seitige Buch „Schnauze voll – vier Tiere und die Freiheit“.

Die vier wie ein Turm übereinander stehenden, sitzenden Tier erinnern vom Bild her an die „Bremer Stadtmusikanten“, die, weil schon alt und nicht mehr „nützlich“ von ihren Besitzer:innen ausrangiert werden. Aber auch sie machen sich auf den Weg nach einem (neuen) Leben. Der Affe beamt sich mit der Kraft von Sonnenstrahlen, nutzt also Solarenergie. Doch so ganz erreicht er sein Ziel (noch) nicht. Kann er auch gar nicht, soll doch eine ganze Geschichte erzählt werden.

Und so trifft er zunächst Kapitel für Kapitel auf drei Mitreisende. Zunächst auf einen Bären – warum genau der Mondbär heißt, erschließt sich nicht wirklich. Zwar lebt auch er eingesperrt – in einem Käfig mit wenig Tageslicht – aber da würde dann auch genauso wenig nächtliches Licht hinkommen.

Wie auch immer – mehr oder minder freiwillig – folgt der Bär dem Affen: „Alles ist besser als hier.“

In einem Voll-Spalt-Stall, in dem sie landen – das mit der Navigation haut nicht so wirklich hin –, treffen die beiden auf ein armes Schwein, das Glück hat, nicht auf den aktuellen Transport ins Schlachthaus mitgenommen worden zu sein. Und schließlich gesellt sich als vierte im Bunde irgendwo – wieder fehlgelandet – auf eine Straßenhündin. Die ist natürlich voll freiheitsliebend. Vieles davon rappt sie, manches ein bisschen holprig.

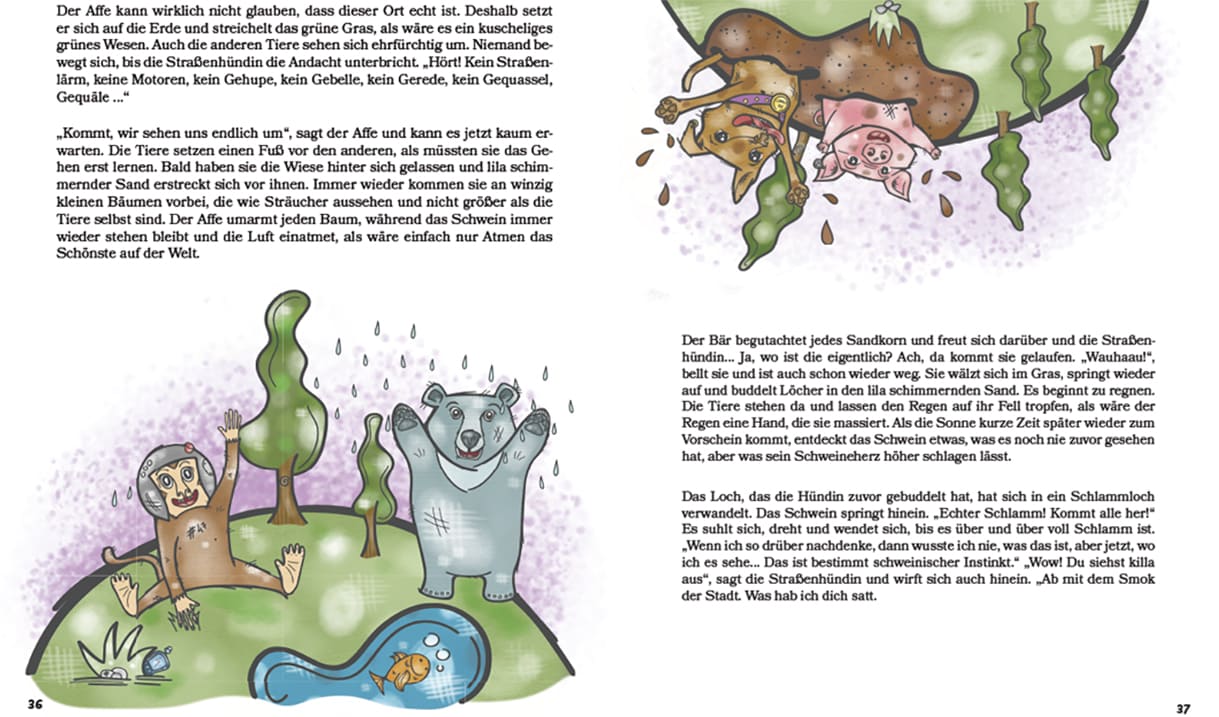

So, jetzt aber! Zu viert gebeamt – weg von hier. Sie landen in einer Idylle – mit echter Erde, echtem Gras, wirklichen Bäumen und tatsächlichem Wasser. Ersteres mit letzterem gemischt gibt Schlamm, in dem sich das Glücks-Schein zum ersten Mal in seinem Leben wohlig wälzen kann. Ende gut, alles gut!

Oder doch nicht?

Alles ist so klein-winzig hier. Auch beengt.

Und schließlich hat die Autorin vor, die Geschichte noch weiterzutreiben.

Also ist das vermeintliche Ziel nur ein vorläufiges – aber eines, das sozusagen den Weg weist – hin zu natürlichen Lebensräumen – aber nicht nur im Miniatur-Format, also geht das Beamen weiter…

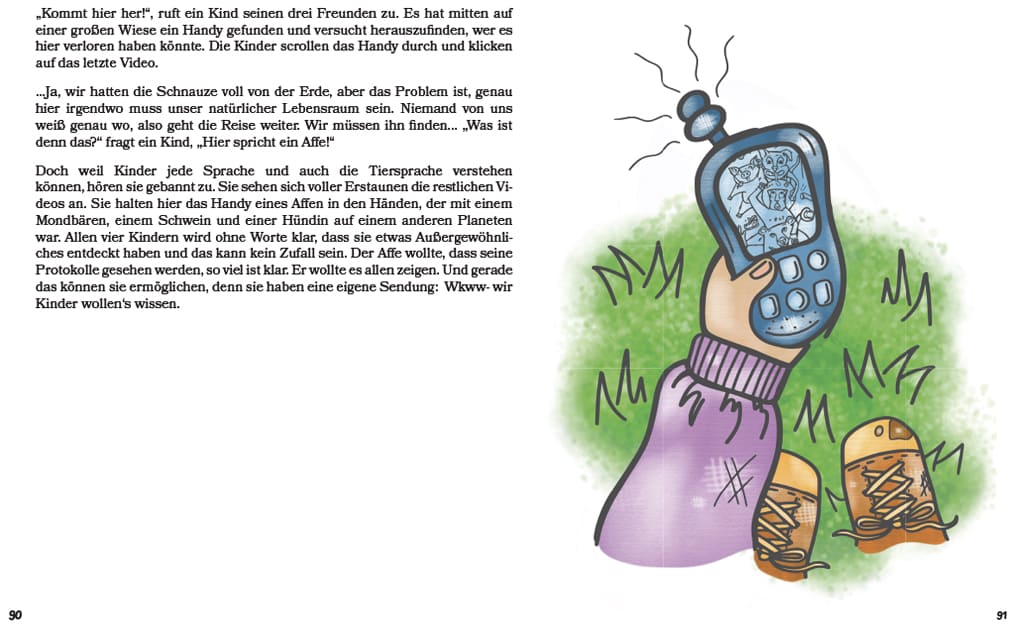

Spät stellt sich heraus, dass der Flecken, auf dem sie gelandet sind, ein eigener klitzekleiner Planet ist – erinnert ein wenig an so manche Welten in Antoine de Saint Exupérys „Der kleine Prinz“.

Ein bisschen herausfordernd ist beim (Vor-)Lesen, das Wort-Spiel mit weg / Weg. Alle vier wollen natürlich aus den beengten Verhältnissen weg (mit kurzem „e“) und nennen ihr Ziel „das Weg“, ebenso wie der Weg mit langem „e“. Wobei die Autorin mit einem von mehreren Anhängen vollends für Verwirrung sorgt, schreibt sie doch in „Wkww – Wir Kinder wollen’s wissen) vom Planeten Weck. Und da schon im Buch aus dem Smog über der Stadt Smok wurde, wirkt’s als wäre da wieder ein weicher zu einem harten Laut geworden.

Aber abgesehen davon, ist das bunte Buch ein leicht nachvollziehbares und dennoch sanftes Plädoyer dafür, Tiere nicht in enge Käfige zu sperren und sie nur zum Nutzen von Menschen zu halten – was übrigens Felix Mitterer mit „Superhenne Hanna“ schon erstmals vor 47 Jahren, also fast einem halben Jahrhundert getan hat.

Nach der abenteuerlichen, fantasievollen Geschichte selber und dem erwähnten Anhang Wkww gibt’s übrigens noch den Text eines Abspannlieds (das mit Musik als Audiodatei auf der Verlagsseite zu hören ist – Link in der Info-Box am Ende), sowie einen Epilog mit Zitaten von Kindern, was sie sich für das eine oder andere der vier Tier wünschen würden.

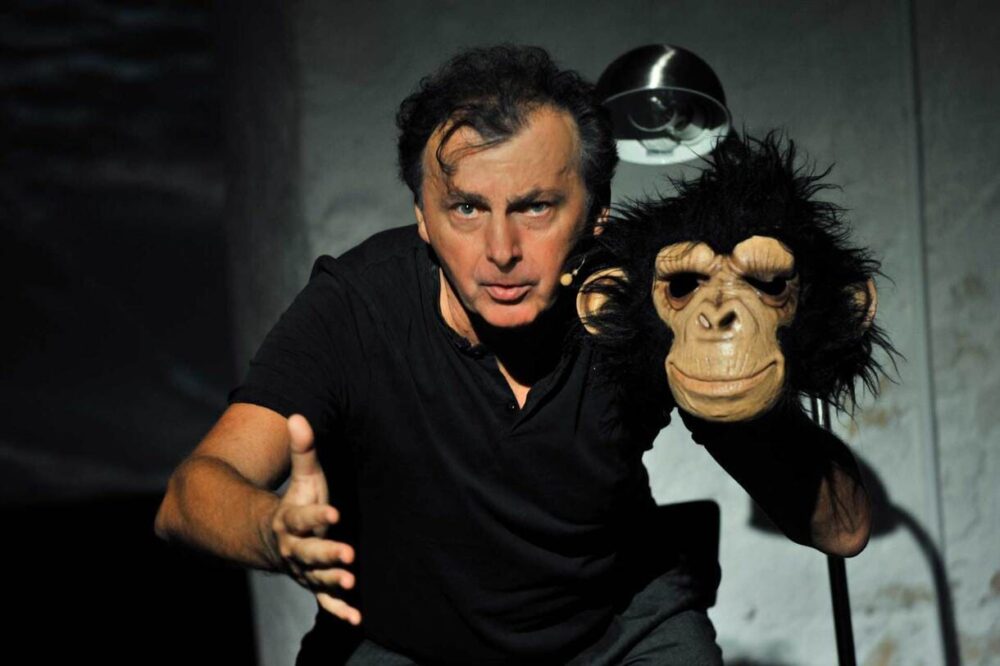

Was wir im Laufe weniger Monate erlernen, dazu brauchten wir – bzw. unsere Vorvor…fahren als Gattung Millionen von Jahren: Den aufrechten Gang, der uns unter anderem ermöglicht, die Arme und Hände nach langer Entwicklung für ganz andere schwierige, kunstfertige und künstlerische Zwecke zu verwenden. In einer sehr witzigen Mischung aus Theaterperformance und aktionistischer Vorlesung spielte der Körpersprache-Lehrer und Künstler Aleksandar Acev diesen Prozess in der Performance „Lucy was not long ago“ in den Wr. Neustädter Kasematten im Rahmen der Spezial-Ausgabe „Sea Change“ des Festivals „Europa in Szene“ der „Wortwiege“.

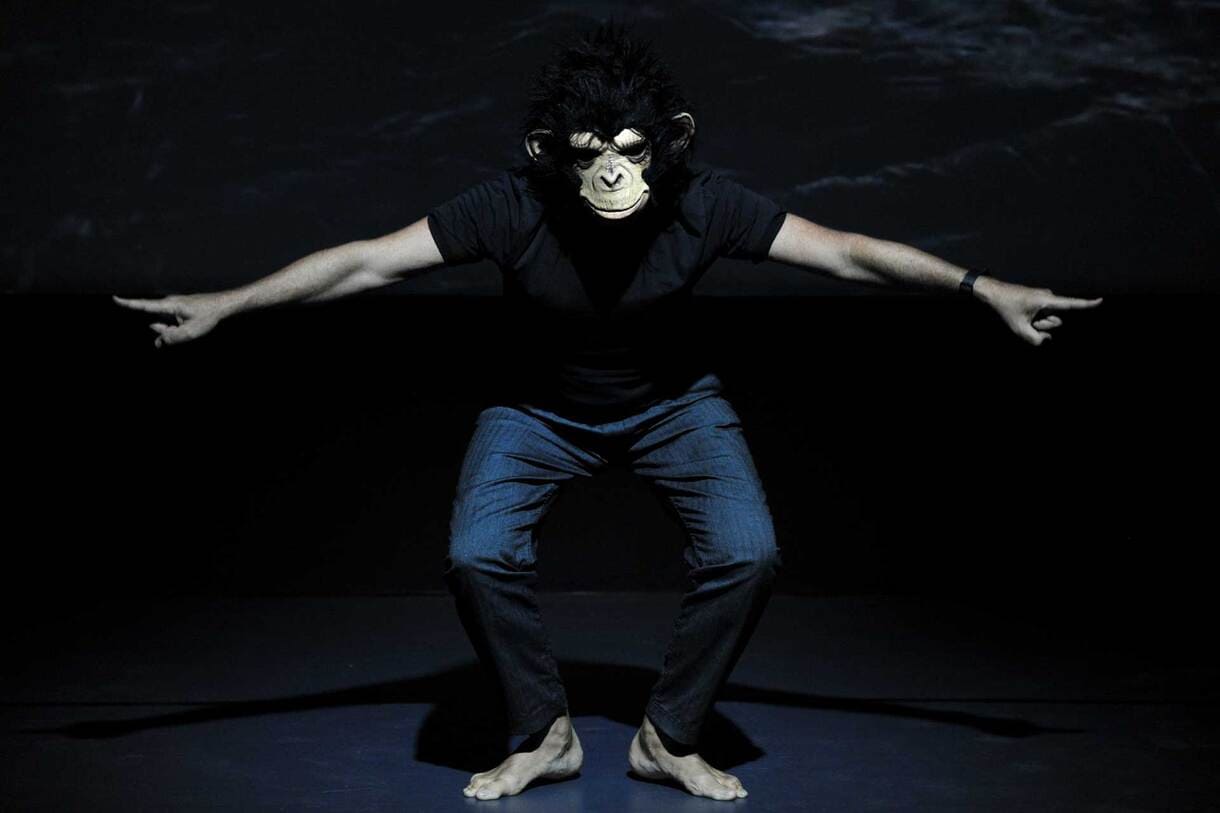

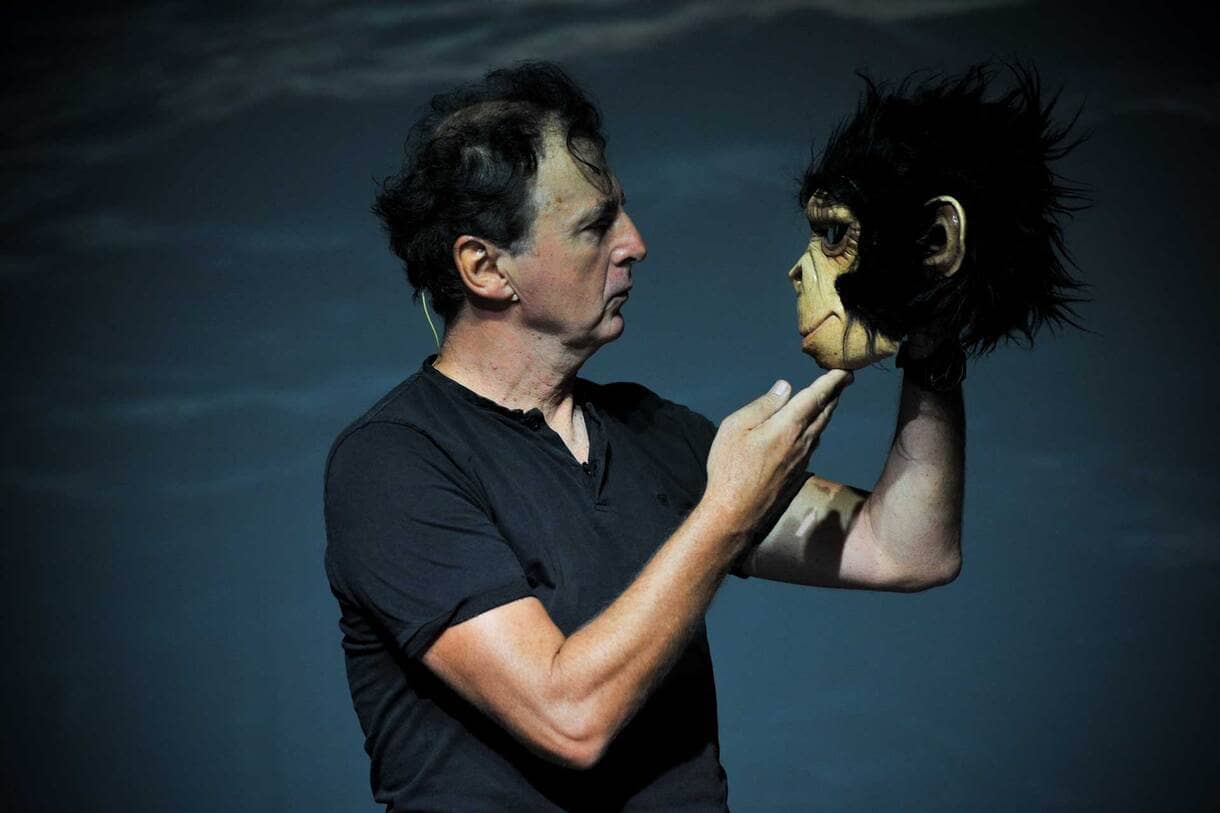

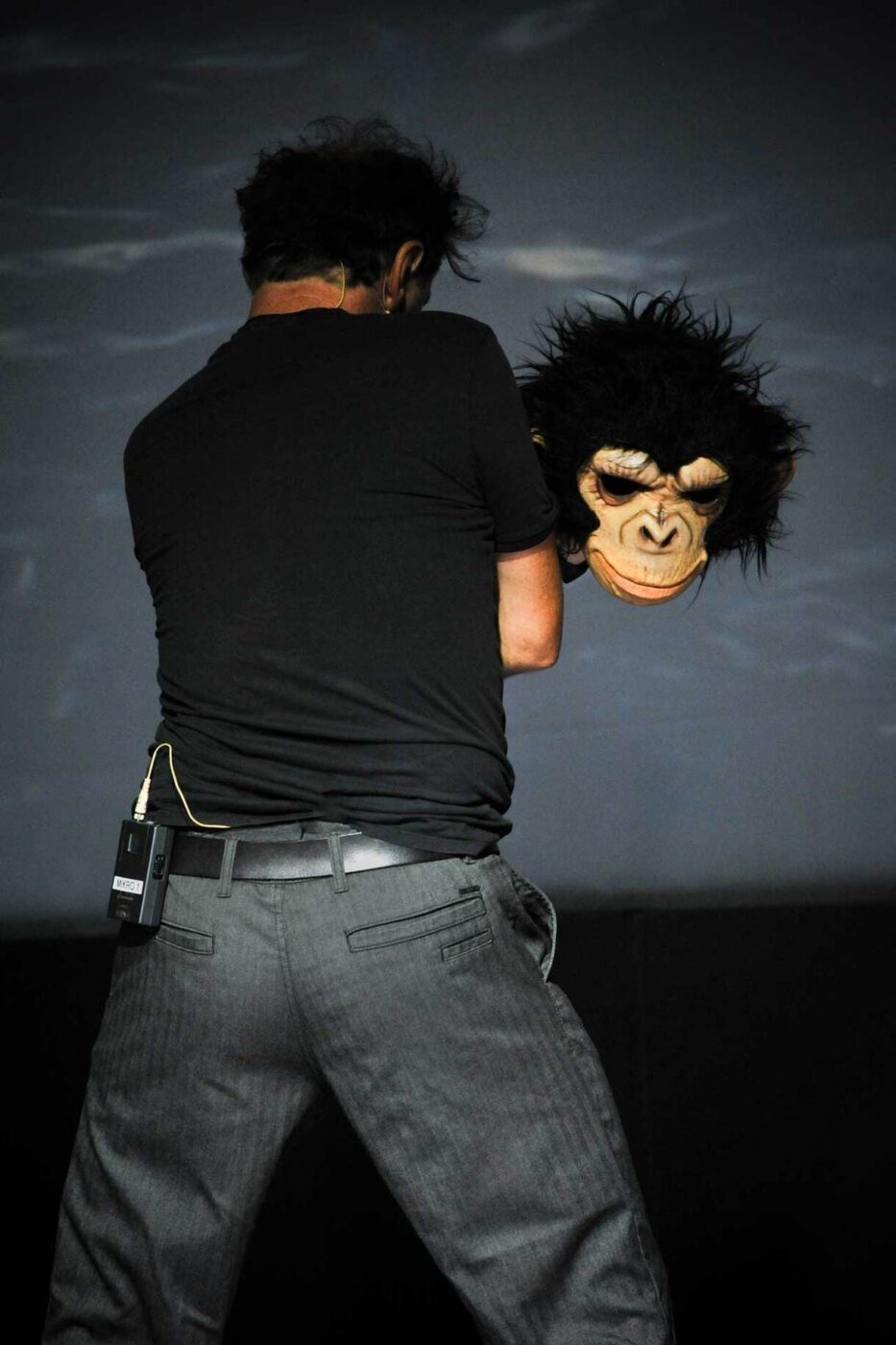

Mit einer Maske, die eher noch äffisch als menschlich wirkt, tritt bzw. krabbelt Aleksandar Acev auf die Bühne im Sala media, dem mittleren Sall, vormals zweite Röhre der ehemaligen Verteidigungs- und Wehranlage, die seit ein paar Jahren – nach Renovierung und Adaptierung – künstlerisch genutzt wird. Wie mühsam der „Weg“ vom Vierfüßler- zum aufrechten Gang war. Und wie wir uns heute mitunter wieder davon weg-entwickeln – Stichwort: Sitzen ist das neue Rauchen.

Nun letzteres kam in Acevs Performance-Lecture nicht vor, also das zuallerletzt Genannte. Das Sitzen, lümmeln, das immer weniger werden von Gehen sehr wohl.

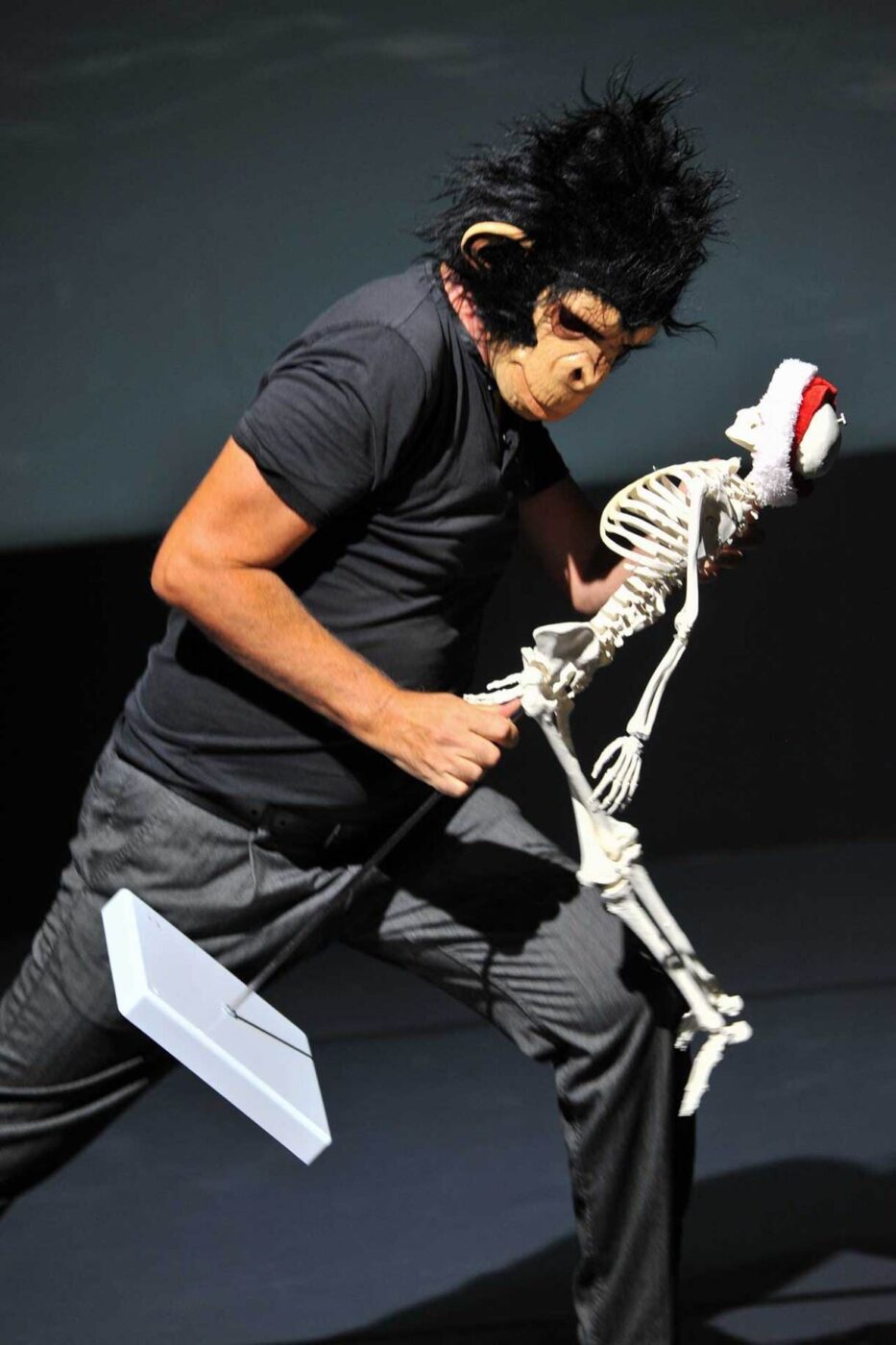

Neben der historischen Entwicklung – Lucy nannten die Archäolog:innen den Teil-Skelettfund in Äthiopien (1974) eines weiblichen Vor-Menschen – spielte Aleksandar Acev vor allem mit unterschiedlichen Arten, wie Menschen gehen. Und wie oft schon kleinste Veränderungen im Körper – in unterschiedlichsten Regionen – somit das Auftreten ganz verschieden gestalten. Und zu welchen Interpretationen das Anlass geben kann/gibt.

Viele seiner viele Dutzend Gang- und Laufvariationen sorgten für Schmunzeln bis herzhaftes Lachen – nicht zuletzt oft gespeist von Anstößen zur (Selbst-)Erkenntnis.

Da sich Acev aber nicht nur auf den (aufrechten) Gang beschränkte, sondern auch mit und über andere Körperhaltungen, Gesten und Mimik spielte, machte er auch bewusst, wie nicht zuletzt Schauspieler:innen mit oft ganz wenigen, aber deutlich gezeigten und eingesetzten Mitteln sehr viel aussagen können, von der Tragödie bis zur Komödie können es oft nur wenige Veränderungen in der Körpersprache sein.

Als Jugendlicher wollte er ursprünglich Tänzer werden, vertraut er im Gespräch nach der Performance Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … an. Daraus sei nichts geworden und so habe er sich auf die Vermittlung von Körperhaltungen und -Sprache verlegt, arbeitet als Coach und Lehrender an Schauspielschulen. „Während des ersten Corona-Lockdowns hatte ich dann die Idee zu dieser Performance, recherchiert – und viel zu viel Material. Im zweiten Lockdown habe ich an einer Struktur für so eine Performance gearbeitet und einen Bezugspunkt gesucht und ihn in Lucy – und Skely (vom englischen skeleton = Skelett) – gefunden.“ Schließlich sei dann im dritten Lockdown diese Performance entstanden, „die ich nun auf Deutsch, Englisch und Kroatisch spielen kann“.

Und mit der Acev dem Publikum höchst vergnügliche und obendrein lehrreiche 1 ¼ Stunden bereitet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen