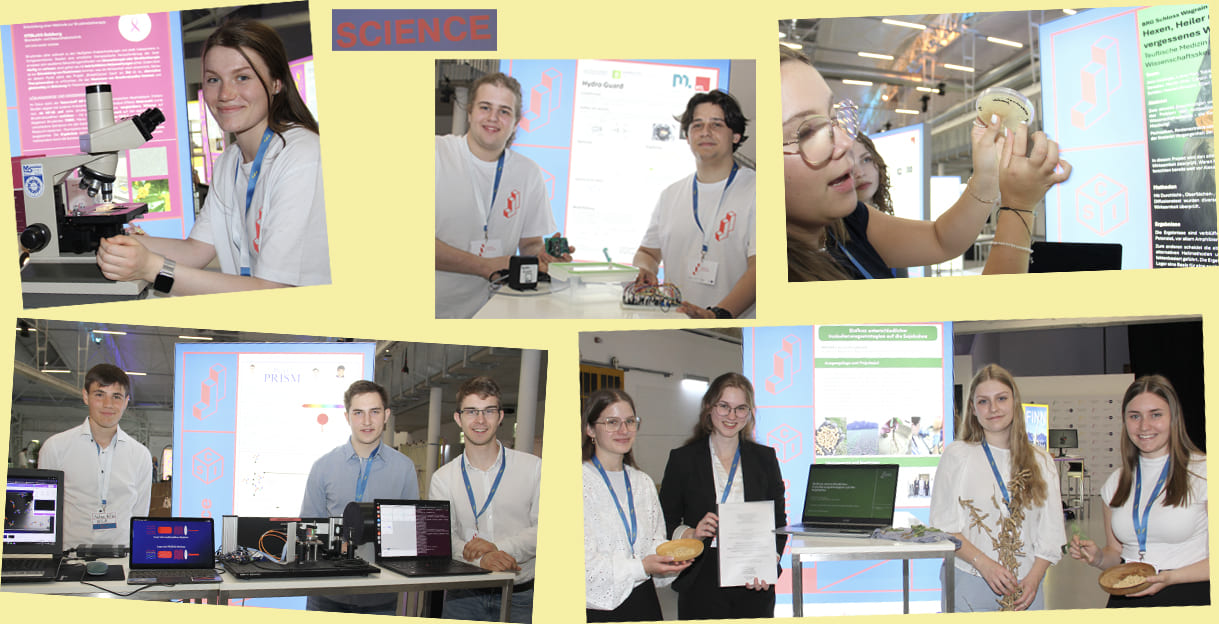

Mit dem Beginn des Titels ihres Projekts hatten die Jugendlichen aus dem BRG Schloss Wagrain im oberösterreichischen Vöcklabruck schon ihren Spitznamen für viele ihrer Final-Kolleg:innen schon weg: „Seid ihr die Hexen?“, tönte es mehrfach in der Expedithalle der ehemaligen Brotfabrik in Wien-Favoriten.

Mit „Hexen, Heiler und Schamanen – vergessenes Wissen modern interpretiert“ haben sich Carolin Bayer, Isabell Bayer, Tamara Demeter, Jana Haslinger, Lukas Mayr, Kilian Pouget, Marlene Sageder, Julia Schiller, Hannah Strasser, Martin Uhlir, Tobias Wagner und Eva Waldl eben genau damit wissenschaftlich auseinandergesetzt. Hilft das Pech aus dem Baumharz, zu einer Salbe verarbeitet, hat das abgestreifte Sekret von der Haut von Erdkröten wirklich antibiotische Wirkung? Was können Johanniskraut oder Ringelblumen und vieles mehr?

Die Jugendlichen untersuchten die Substanzen mit wissenschaftlicher Akribie und mit Hilfe von Geräten – Agar-Diffusionstest, LD 50, Dünnschicht-Chromatografie… und meinten gegenüber Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ihre Ergebnisse zusammenfassend: „So stark wie oft behauptet, sind die heilenden Wirkungen nicht, ein bisschen antibiotische Wirkung hat das Erdkrötensekret schon und auch Knoblauch und Zwiebel helfen – aber nicht so besonders viel.“

Weil die Sojabohnen bei uns nicht heimisch sind, müssen sie gegen hier vorkommende Bakterien sozusagen geimpft werden. Das passiert schon – nach einem patentierten Verfahren eines Unternehmens. Was die Firma (Ensemo) nicht wusste / weiß: Was genau ändert sich durch die Seed-injektion auch „Inkulierungsstrategie“ genannt. Das wollten sie von Jugendlichen der HBLFA Francisco Josephinum im niederösterreichischen Wieselburg herausfinden lassen.

Lea Bauer, Karoline Pernkopf, Magdalena Mayer und Linda Ziegelwanger säten für ihr Projekt „Einfluss unterschiedlicher Inokulierungsstrategien auf die Sojabohne“ Samen auf dem schuleigenen Versuchsfeld und entnahmen regelmäßig proben, um sie im Labor zu untersuchen. Wobei die Schülerinnen nicht nur die von der Firme „be-spritzten“ Sojabohnen untersuchten, sondern mit anderen Methoden experimentierten. „Wir haben den Wirkstoff zum Beispiel auf die Samen aufgebracht, statt sie zu impfen. Unsere Arbeit war die genaue Analyse aller möglichen Werte wie Stickstoffgehalt und anderer.“

Die Brustkrebserkrankung der eigenen Uroma war der Antrieb für die Schülerin der Salzburger HTLuVA Viktoria Marie Versnik sich der Forschung in diesem Bereich zu widmen.

Chemotherapien helfen in hohem Ausmaß gegen diesen Krebs, aber ein Stoff, der vom vietnamesischen Käseholzbaum gewonnen wird, könnte auch helfen – mit weniger negativen Nebenwirkungen als Chemo.In einem Praktikum an der privaten Paracelsus Medizin-Uni begann sie ihre wissenschaftliche Arbeit „BreastCancer Care – Entwicklung einer Methode zur Brustkrebstherapie“, die sei mit ihrem Diplomprojekt fortsetzte: Aus dem vietnamesischen Käseholzbaum kann ein Stoff mit dem technischen Namen MF-15 gewonnen werden, der therapeutisch gegen Brustkrebszellen eingesetzt werden kann.

In ihrer Arbeit untersuchte die Schülerin anhand von 7500 Zellen unter Zugabe unterschiedlicher Dosen dieses Käseholzbaum-Extraktes die Wirkung. Und das stimmte sie – und ihre universitären Partner:innen hoffnungsfroh. „Mein Uroma (98½ Jahre) wollte immer wieder auch über den Fortschritt meiner Arbeit informiert werden“ und hat regen Anteil an der Arbeit der Urenkelin genommen.

Bis ein daraus entwickeltes Medikament allerdings zum Einsatz kommen darf, brauche es natürlich klinische Studien, so die Schülerin.

Laserstrahlen mit denen scharf geschnitten werden kann, stammen aus einem sehr schmalen Bereich von Lichtfrequenz, sind sogenanntes monochromatisches oder einfärbiges Licht, das aus dem breiten bunten Spektrum des eingefangenen Lichts herausgefiltert werden muss.

Mehr vom farbigen Licht für solche, einfärbigen, dichten Strahlen zu nutzen, nahmen sich Andreas Walter, Jonas Stadelmann und Alexander Pflegerl aus der HTL Bregenz vor. Das Trio – jeder aus einer anderen Klasse – kannte sich schon von einem Projekt für die First Lego League, bei dem sie Sonnenenergie direkt aus dem Weltraum holten (Spacebased Solar Power).

In einer Versuchsanordnung an der sie tüftelten und die sie auch bauten kamen sie zum Schluss, die Molekülmechanik der Lichtstrahlen zu verändern. Mit „Prism“ so ihr projekt-Titel könnte der bestmögliche Wirkungsgrad der Umwandlung von buntem in einfärbiges scharf und gezielt schneidendes Licht erfolgen. Zur Anordnung der erforderlichen „Lichtwandler“ programmierten die drei Schüler noch eine quantenmechanische Simulation mit selbstlernendem Algorithmus.

Robin Luger und Nils Moosbrunner von der HTL Dornbirn (Vorarlberg) haben ihr Projekt mit dem nicht ganz einfachen Titel „HydroGuard – Transientenbetrieb von Zinnoxid-Gassensoren zur selektiven Wasserstoffdetektion“ an und mit der Montanuni Leoben (Steiermark) durchgeführt. Der „Wasser-Wächter“ ist ein Sensor, den die beiden so modifizierten, dass bei einem Leck in einer Gasleitung, bei dem verschiedene Gase entweichen, durch gezielte Temperaturwechsel jedes einzelne erkannt werden kann.

„Unser Sensor kostet wenige Cent im Vergleich zu kommerziellen Sensoren um einige Hundert Euro“, so die beiden Schüler zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Was auf den ersten Blick vielleicht aussehen mag wie ein überkandidelter High-Tech-Sechs-Eierkocher ist eine medizin-technische Entwicklung der vier Schülerinnen der HTLuVA Salzburg Leticia Schubert, Paula Schachinger, Julia Wimmer und Katharina Reindl. Ihre Apparatur misst – und das automatisch und ohne immer wieder den Deckel öffnen zu müssen, um nachzuschauen, wie sich die Gabe von Medikamenten gegen das Wachstum von Blutgefäßen an den Eiern im Frühstadium – den ersten sieben Tagen – der Brut auswirkt.

Wachsen Blutgefäße beeinträchtigen sie Sehnen. Medikamente können ersteres be- bzw. verhindern. Das haben Forscherinnen und Forscher des Institut für Sehnen- und Knochenregeneration der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg zwar auch beobachten können, aber bisher einzeln und immer wieder einzeln ins jeweilige Ein reinschauen müssen. Die vier Jugendlichen entwickelten – und bauten mit „OvoView“ ein Gerät plus Software, das diese Entwicklung – ohne den Deckel heben zu müssen und damit möglicherweise den Prozess oder das Wachstum der Küken zu beeinflussen – mit Hilfe einer Kamera festhält. Diese Bilder lassen die Schülerinnen von bildverarbeitenden Algorithmen gleich analysieren wobei Farben gefiltert und Kontraste verstärkt werden.

Heben drei Jugendliche in der Katgorie Design ein praktisches mechanisches Aufwickel-Gerät für Feuerwehrschläuche entwickelt, so dachten sich drei andere Schüler – aus der HTL Braunau (Oberösterreich) – eine digitale Hilfe für den direkten Einsatz in großen, mitunter unübersichtlichen Gebäuden ersonnen und programmiert.

Unglaublich ist’s bisher, was Felix Auer, Konstantin Bandat und Elias Mutter dem Journalisten zeigen: Das was im Wiener Dialekt „Kaszettl“ genannt wird, halten sie ihm vor Augen und Kamera – ungefähr A7-klein (ein A4-Blatt drei Mal je in der Hälfte gefaltet) gibt an, welcher Brandmelder Feueralarm ausgelöst hat – mit ungefährem Standort.

Von öffentlichen Gebäuden, ob Krankenhäuser, Schulen oder auch Bürokomplexen gibt es digitalisierte Pläne. Und die nahmen sich die drei Schüler her. „Wir haben sie mit Hilfe einer KI und einem dafür programmierten Filter aber vereinfacht: Beim Einsatz sind viele grafische Informationen nicht wichtig, es geht doch darum, möglichst rasch zum Brandherd zu kommen, das kann mitunter Leben retten!“

In „Helios“ wie sie ihr Projekt nach dem griechischen Sonnengott und Himmels-Wagenlenker nannten, werden nun die schematischen Innenpläne der Gebäude auf einem eigens gebauten mobilen Endgerät mit Display angezeigt und bringen die Feuerwehrleute raschestmöglich zu jenem Brandmelder, der den Alarm ausgelöst hat.

Übrigens, einer des Trios, Konstantin Bandat wird nun nach der Matura seinen Zivildienst bei der Braunauer Feuerwehr leisten, um die Umsetzung des Projekts abschließen zu können.

Politik – ein garstiges Geschäft, meinen viele. Nicht wenige in diesem aber entscheidenden Feld Tätige befördern dies durch ihr Agieren und / oder ihre Äußerungen. Was zu dem Phänomen führt, das „Politikverdrossenheit“ genannt wird, aber eher Politiker:innen-Verdrossenheit heißen müsste. Denn als der Schulsprecher der HTL Hollabrunn (Niederösterreich), Clemens Bauer, über seine Arbeit regelmäßig auf Social Media informierte, stiegen seine Zustimmungswerte enorm, berichtet er über die Anfänge des Projektes „Somes“ (Social Media Frames).

Gemeinsam mit den ebenfalls an Politik, insbesondere österreichischer Innenpolitik interessierten Mitschülern Tim Herbst, Florian Nagy und Lukas Zöhrer woll(t)en sie mit übersichtlicher, vereinfachter Darstellung von Fakten zum Beispiel über das Abstimmungsverhalten der 183 Abgeordneten im Nationalrat informieren statt polemisieren.

„Klar, auf der Homepage des Parlaments findest du viele Informationen, aber selbst wenn du – wie wir – interessiert bist, ist es schon seeeehr kompliziert“, meinen die Burschen und gaben auf dem Laptop an ihrem Stand den einen oder anderen Einblick in die übersichtlich gestaltete Website: somes.at/alpha

Gabriel Vogler, David Koch, Bastian Uhlig und Julian Burger stehen vor, neben und hinter einer mehrere Tische umfassenden Versuchsanordnung mit offenen und geschlossenen Behältern mit Wasser, Schläuchen, Drähten und Computern. Mit „Fenrir – Zum Schutz von OT (Operational Technology)-Netzwerken“ simulieren die vier Schüler der HTL Rennweg – eines von sieben (!) Teams aus dieser Wiener Schule im diesjährigen Jugend-Innovativ-Finale – eine Kläranlage. Aber nicht wie eine solche funktioniert oder verbessert werden könnte, haben sie sich zur Aufgabe gestellt, sondern die Abwehr von Angriffen auf Hard- und Software (Operational Technology), also einer Cyber-Attacke nicht nur auf die Software einer solchen Anlage, sondern auch die mechanischen Teile.

Auswendig lernen statt Inhalte zu verstehen – ist wohl allen aus der Schule bekannt, solchen, die noch dort sind und all jenen, die diese Phase ihres Leben schon (laaaange9 hinter sich haben. Das Notensystem befördert dies noch dazu.

Auch durch Einsatz digitaler Mittel hat sich das Prinzip kaum geändert. Julia Mayer, Viktoria Huemer und Dominik Illich von der IT-HTL Ybbs an der Donau woll(t)en diese Grundhaltung mit ihrer Lern-App Quivio, in die sie auch Künstliche Intelligenz einbauten, ändern.

So gibt es keine Auswahl-Antwortmöglichkeiten auf Fragen (Multiple Choice), sondern Verständnisfragen und die Möglichkeit bzw. das Erfordernis, in eigenen Worten und differenziert Fragen zu beantworten. Und die KI kann rückmelden, dass vielleicht Teile der Antwort richtig sein, andere nicht, aber samt der Anmerkung, was, warum nicht stimmt und wie es korrekt wäre bzw. ist.

Das Trio will den Quellcode für „Quivio“ unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlichen, damit andere vielleicht diese KI-basierte Lern-App weiter entwickeln können.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… portraitiert aber wie immer (und davor im Kinder-KURIER) – unabhängig von den Preisen – alle 35 Projekte – aufgeteilt auf die sieben Kategorien (Design, Engineering I sowie II, Entrepreneurship, ICT & Digital, Science, Sustainability) in eigenen Beiträgen, vier davon sind schon erschienen, die anderen drei folgen – sorry, wird noch etwas dauern, aktuell ist KiJuKU.at beim Kinder- und Jugendtheaterfestival Schäxpir im Einsatz. Die Beiträge sind bzw. werden bei den jeweiligen Kategorien verlinkt.

1. Preis: 2.500 € pro Projekt

2. Preis: 2.000 €

3. Preis: 1.500 €

Anerkennungspreis: 750 €

Außerdem gibt es – wie schon im einleitenden Beitrag erwähnt – die oft noch viel gewichtigeren „Reisepreise“ – Teilnahme an internationalen Bewerben oder Messen – die werden nach allen Kategorie-Preisträger:innen aufgelistet.

Hier nun die Preisträger:innen

1.Preis: Gerät zum mobilen Aufrollen von Feuerwehrschläuchen – HTL Wolfsberg (Kärnten)

„Die Jury ist besonders von der Praxisnähe des Projekts überzeugt. Die durchdachte Rollmechanik und die intensive Beschäftigung mit verschiedenen Lösungsansätzen zeigen sehr gut, wie Design und Technik sinnvoll zusammenspielen können. Besonders positiv fiel auf: Alle Ansätze wurden ausprobiert und in der Praxis auf den Prüfstand gestellt.

Gerade in Zeiten, in denen Feuerwehreinsätze durch Waldbrände oder Überschwemmungen immer häufiger werden, ist jede Entlastung im Einsatz wertvoll. Das Aufrollen der Schläuche gelingt hier mit minimalem Kraftaufwand – und zwar für alle: unabhängig von Alter, Geschlecht oder körperlicher Stärke. Eine wirklich gelungene Lösung mit spürbarem Nutzen!“ (Für die Jury sprach Hauke Unterburg, Produktdesigner und Co-Gründer ante up, sowie Lehrender an der NDU St. Pölten und am FH-Campus Wieselburg)

2. Preis: JourneyPlanner – HTL Rennweg (Wien)

3. Preis: Stretching the Limits: Die Power auxetischer Materialien – BG/BRG Lienz (Tirol)

Anerkennungspreise:

* FINN Kitchentools – Wiedner Gymnasium – Sir Karl Popper Schule (Wien)

* ScrumpliCity – Build Your Scrum Knowledge – HTL Rennweg (Wien)

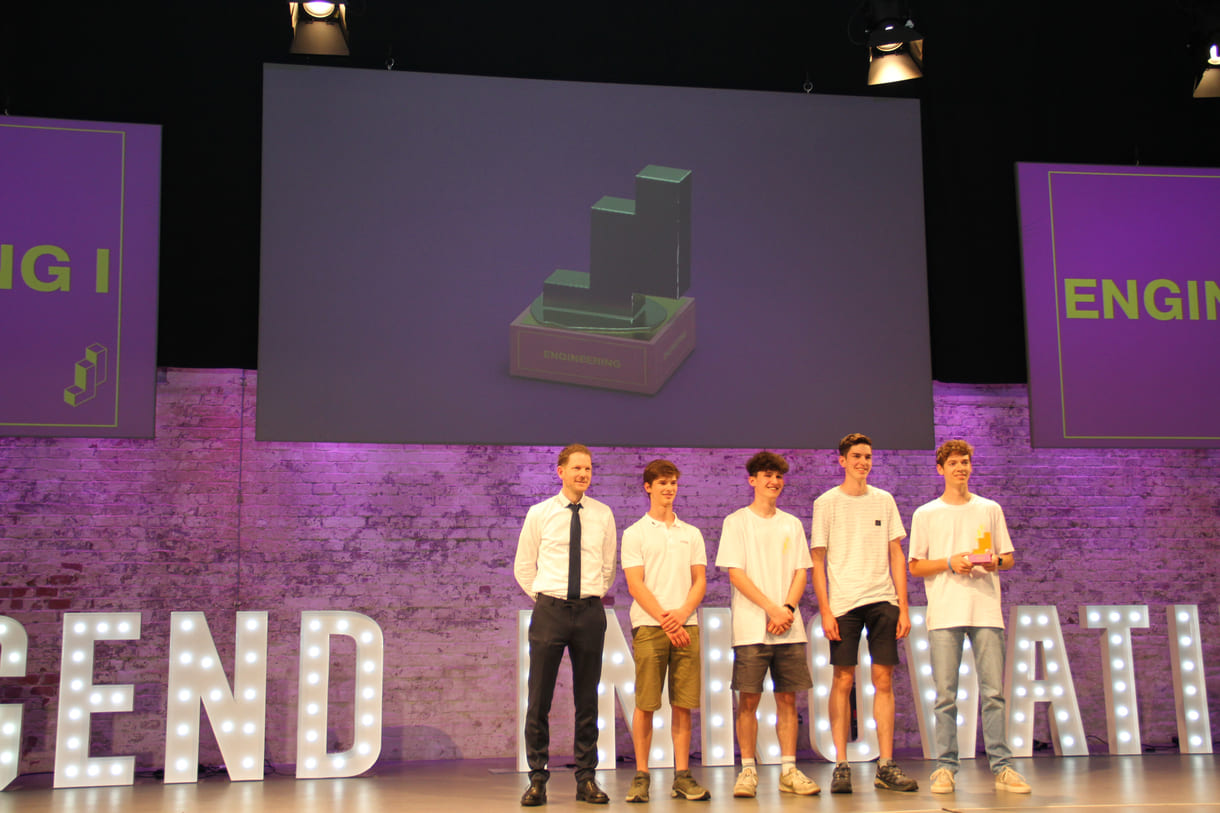

1.Preis: MagLift – HTL Rennweg (Wien)

„MagLift ist ein innovatives magnetisches Drohnenstartsystem, das ein bestehendes Problem in der Versorgung von abgelegenen Gebieten mit lebensnotwendigen Gütern löst. Das Projekt ist ein herausragendes Beispiel für technische Kreativität und Engineering auf höchstem Niveau. Es basiert auf einer eigenständigen Projektidee und zeichnet sich durch eine umfassende Herangehensweise sowie zahlreiche Experimente aus, die zur Weiterentwicklung beigetragen haben. Das Projekt wurde überzeugend und professionell präsentiert – inklusive einer Flugvorführung – und ist bereits für die praktische Umsetzung und Verwertung.“ (Christian Monyk, Forschungskoordinator am AIT – Austrian Institute of Technology)

2. Preis: PrintReClaim – Andorf Technology School – HTL Andorf (Oberösterreich)

3. Preis: Hallenkranbahn aus Holz: Bemessung, Konzeptentwicklung und Überprüfung der Wirtschaftlichkeit sowie der Ökologie – Holztechnikum Kuchl (Salzburg)

Anerkennungspreise:

* Outdoor-Noise-Cancellation: Reduktion von Straßenlärm durch aktiven Gegenschall – HTBLVA Mödling (Niederösterreich)

* SkyScrubber – HTL Rennweg (Wien)

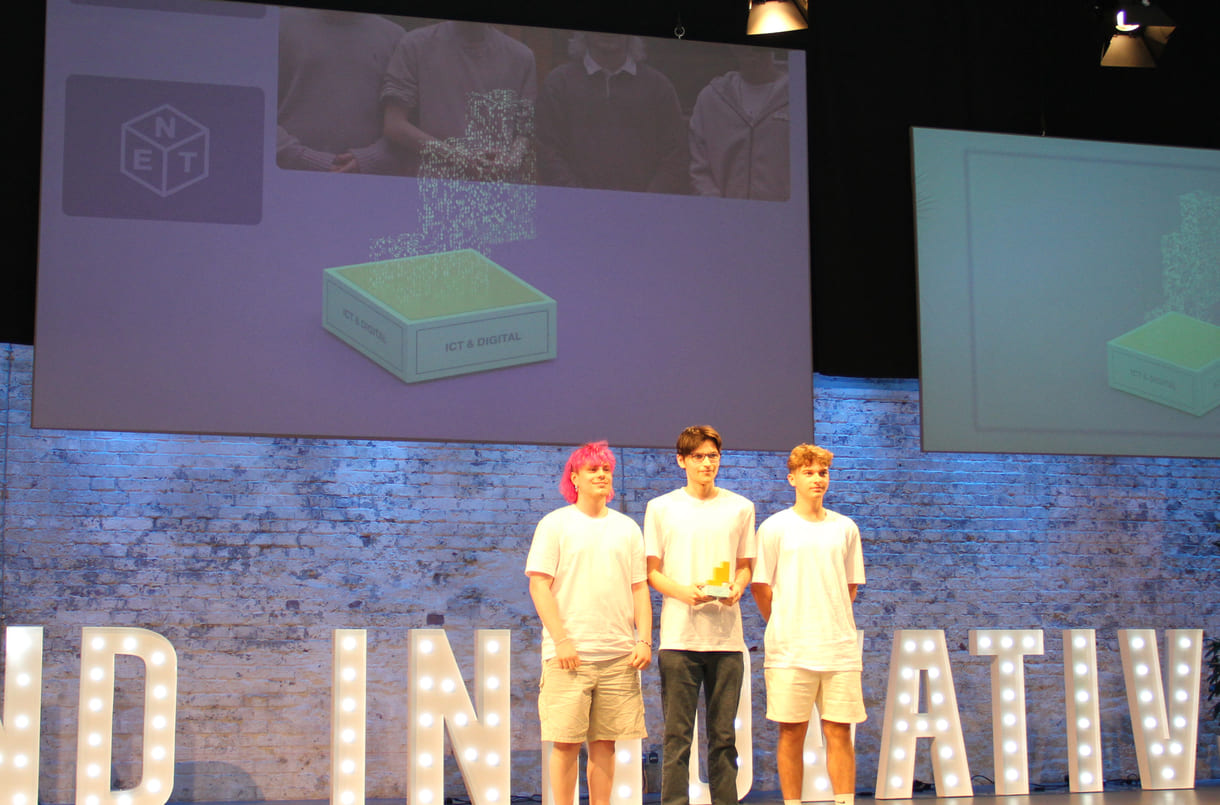

1.Preis: LiveSaferOverview: AI supported emergency services coordination – HTL Mössingerstraße (Kärnten)

„LiveSaferOverview: AI supported emergency services coordination: Euer Projekt adressiert eine sicherheitskritische Herausforderung mit großem Mehrwert für den Katastrophenschutz und die effiziente Tunnelrettung. Besonders beeindruckt hat eure strukturierte Herangehensweise sowie die enge Zusammenarbeit mit der ASFINAG.

Die Eigeninitiative und das selbstständige Erarbeiten der technischen Grundlagen werden von der Jury besonders gewürdigt. Die KI-gestützte Analyse des Bildmaterials der vorhandenen Tunnelkameras zur Optimierung der Rettungskoordination ist ein innovativer und praxisnaher Ansatz.“ (Maria Cecilia Perroni, Senior Lecturer und Researcher Digital Manufacturing, Automation and Robotics an der FH Technikum Wien)

2. Preis: The Hexaframe – intelligente Sonnenbrille – Wiedner Gymnasium – Sir Karl Popper Schule (Wien)

3. Preis – LifeWatch – Die Innovativste Wanduhr – HTL Rennweg (Wien)

Anerkennungspreise:

* EcoMorph – Eine Modulare Plattform für vielseitige Mobilität – HTBLA Eisenstadt (Burgenland)

* AgrarBot – HTL Rennweg (Wien)

1. Preis: Schoolbash – sichere Partys für Jugendliche – Maygasse Business Academy/ BHAK/BHAS Wien13

„Die Jury lobt den kreativen und originellen Ansatz dieses Projekts, der ein ganzheitlich durchdachtes Sicherheitskonzept für Schulpartys und Jugendevents schafft. Besonders positiv ist die Idee eines Safe Spaces, der die Sicherheit und das Wohlbefinden von Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt, hervorzuheben.

Das unternehmerische Potenzial des Projekts und die kommerzielle Verwertbarkeit sind klar aufgrund der bereits realisierten Gewinne erkennbar. Ein spannendes Konzept mit gesellschaftlicher Relevanz.“ (Constanze Stockhammer, Impact & Social Business Consultant – Wirken.org)

2. Preis: IncluNet – HTBLVA Dornbirn (Vorarlberg)

3. Preis: Kayf.app: Datenzentralisierungs- und Automatisierungsplattform – TGM – Die Schule der Technik (Wien)

Anerkennungspreise:

* Polyflex – HTBLVA Mödling (Niederösterreich)

* Curiosity Crates – BHAK/BHAS Bruck a. d. Leitha (Niederösterreich)

1.Preis: OvoView – Entwicklung einer Versuchsanlage zur Analyse von Medikamenten für die Heilung von Sehnen – HTBLuVA Salzburg

„Das Projekt hat hohe gesellschaftliche Relevanz und adressiert zwei wesentliche Themen: Reduktion von Tierversuchen in der medizinischen Forschung und Ermöglichung stabiler Testprozesse für höhere Sicherheit in der Auswertung der Proben und damit eine deutliche Qualitätssteigerung. Durch die Kombination von Hardware- und Softwarelösungen mit einfachster Anwendbarkeit für den Benutzer wurde ein bestechendes Gesamtkonzept entwickelt. Der bestehende Inkubator wurde adaptiert, die Kamera integriert und die notwendige Software zur Bildauswertung für die Anforderungen angepasst. Damit wurde eine fertige vollwertig einsetzbare Lösung geschaffen. Im Zuge des Projekts mussten auch organisatorische Hürden überwunden werden: das Team hat dies beherzt durch personelle Verstärkung und Steigerung der Produktivität gelöst, sodass das Projekt in einem kurzen Zeitfenster erfolgreich umgesetzt werden konnte. Besonders beeindruckt war die Jury auch durch die vorbildliche Teamarbeit und perfekte Rollenverteilung.“ (Elisabeth Stiller-Erdpresser, Client Manager, Atos IT Solutions and Services GmbH)

2. Preis: HELIOS – Indoor Navigation für Feuerwehren – HTL Braunau (Oberösterreich)

3. Preis: SOMES – Plattform für politische Transparenz – HTL Hollabrunn (Niederösterreich)

Anerkennungspreise:

* Fenrir – Zum Schutz von OT-Netzwerken – HTL Rennweg (Wien)

* Quivio – IT-HTL Ybbs/Donau (Niederösterreich)

1.Preis: PRISM – HTBLVA Bregenz (Vorarlberg)

„Bei dem Projekt handelt es sich um die Entwicklung einer neuen Simulationsmethode zum Auffinden von speziellen Molekülen, mit denen man schneller und günstiger Breitbandlaser erzeugen kann. Diese Laser sind wichtig für den Einsatz in der Medizin, Industrie, Forschung bis hin zur Weltraumtechnik.

Besonders beeindruckt hat uns das sehr hohe wissenschaftliche Niveau dieser Arbeit, die Innovation, die interdisziplinäre Zusammenarbeit dreier verschiedener Fachrichtungen der Schule und besonders der Enthusiasmus mit dem die drei Schüler sich nicht nur Unterstützung, sondern auch wissenschaftlichen Feedback bei nationalen und internationalen Einrichtungen geholt haben. Das Potential zu einer wirtschaftlichen Umsetzung zu kommen, und einen gesellschaftlichen Nutzen zu erzielen wurde als sehr hoch eingeschätzt. Insgesamt konnte dieses Projekt bei der Jury in allen Kategorien hoch punkten.“ (Reingard Grabherr, Insitutsleiterin für molekulare Biotechnologie, BoKu Wien)

2. Preis: HydroGuard – HTBLVA Dornbirn (Vorarlberg)

3. Preis: Hexen, Heiler und Schamanen – Vergessenes Wissen modern interpretiert – BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck (Oberösterreich)

Anerkennungspreise:

* BreastCancer Care – Entwicklung einer Methode zur Brustkrebstherapie – HTBLuVA Salzburg

* Einfluss unterschiedlicher Inokulierungsstragien auf die Sojabohne – HBLFA Francisco Josephinum Wieselburg (Niederösterreich)

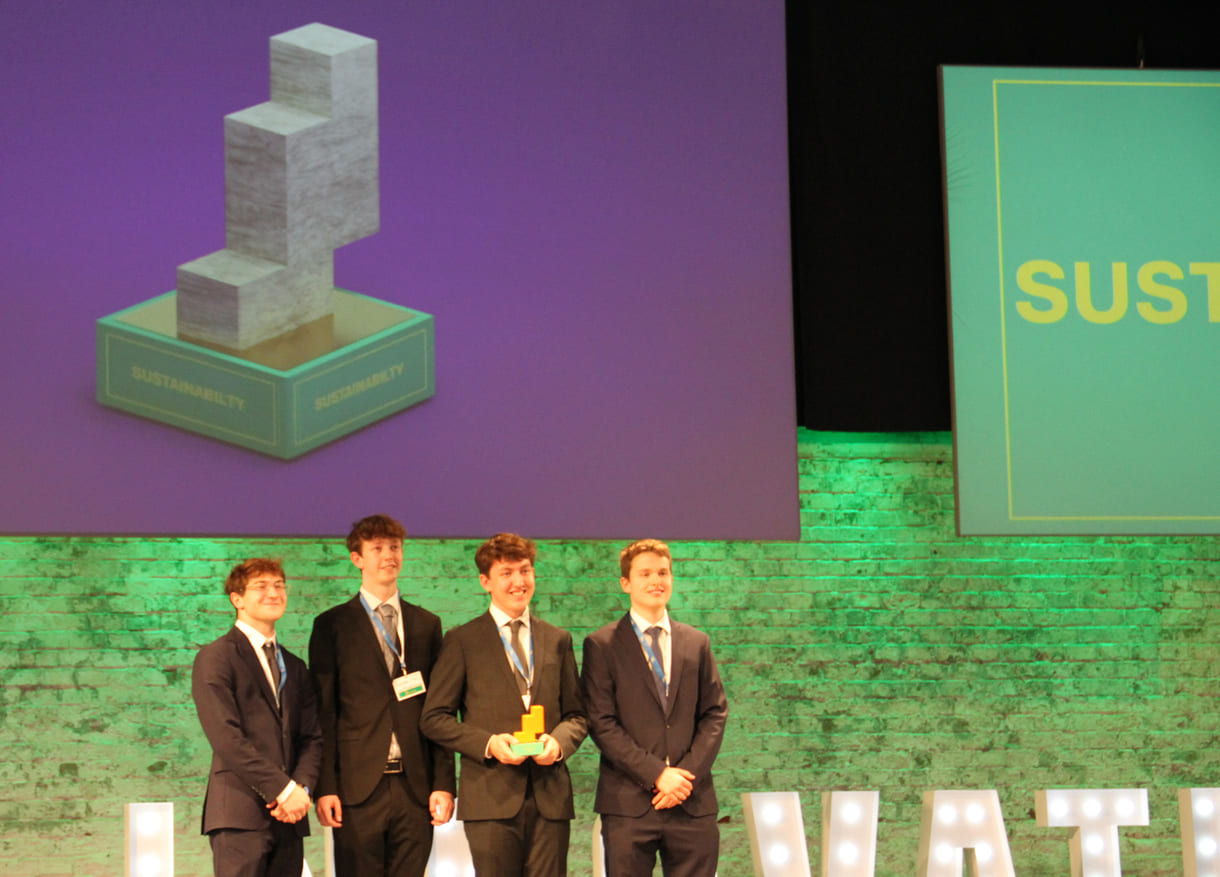

1. Preis: ParFormer – A Calculation Tool for the Energy Transition- LiTec – HTL Paul-Hahn-Straße (Oberösterreich)

„Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag zur optimalen Nutzung des Stromnetzes im Kontext der Energiewende. Die effiziente Parallelschaltung von Leistungstransformatoren für Netzbetreiber ist ein spannender Ansatz, um bestehende Ressourcen besser zu nutzen, eine sichere, nachhaltige Netzbetreibung zu ermöglichen bzw. auf bestehende Engpässe beim Netzausbau zu reagieren.

Aktuelle Ereignisse wie z.B. das Blackout auf der Iberischen Halbinsel im April dieses Jahres zeigen die hohe Relevanz des Themas. Die Idee ist bereits mit einem Netzanbieter in konkreter Umsetzung.

Das Team überzeugt durch interdisziplinäre Herangehensweise, großem Engagement und einem klaren Plan für die Weiterführung.“ (Benjamin Zucali, Payer & Partner – ESG Consulting)

2. Preis: PV-Management mit Prognose – HTBLA Neufelden (Oberösterreich)

3. Preis: sustAInableEducation – TGM – Die Schule der Technik (Wien)

Anerkennungspreise:

* Wasser für Ankarimalaza – HTBLVA Pinkafeld (Burgenland)

* Green Guardian – HTL Mössingerstraße (Kärnten)

36. European Union Contest for Young Scientists 2025, Riga (Lettland)

Luxembourg International Science Expo 2025

MILSET Expo-Sciences International 2025 (ESI), Abu Dhabi (Vereinigte Arabisch Emirate)

Rund eine Woche, bevor die neun Landessieger ihre jeweilige Junior-Company im Bundesfinale des Bewerbs der besten Schüler:innen-Firmen präsentieren, stellten sich im Österreich-Finale von Jugend Innovativ (JI) auch die fünf besten Wirtschaftsprojekte vor – und dem Bewerb vor der der Jury. Auch wenn schon am Donnerstag (5. Juni 2025 die Preise vergeben worden sind , Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… stellt sie – wie auch alle anderen 30 Finalprojekte in der jeweiligen Kategorie in jener Reihenfolge vor, die sich aus der JI-Startliste ergibt.

Wenn Leon Rozboril über die Anfänge von „Curiosity Crates“ (Neugier-Box) zu schildern beginnt, kommt er ins Schwärmen über Erlebnisse aus seiner Volksschulzeit, die Augen beginnen zu leuchten. „Wir hatten chemische Experimente gemacht und ich war begeistert davon. Leider gab es so etwas im Gymnasium nicht mehr.“

Diese, seine eigene Lust und Freude am Experimentieren, am Eintauchen in Chemie, aber auch Physik, Naturwissenschaften, Mathematik – das was als MINT-Fächer (I für Informatik, T für Technik) steht, hat er gemeinsam mit Jan Hager und Manuel Pichl in seiner jetztigen Schule, der BHAK /BHASch Bruck an der Leitha (Niederösterreich) zu einem Projekte der Kategorie Entrepreneurship verpackt.

Eingepackt in eine Kartonbox sind Unterlagen für ein halbes Dutzend einfacher Experimente, die Pädagog:innen mit ihren Schüler:innen durchführen können – gedacht für das letzte Jahr in der Volksschule. Gebrauchsfertige Anleitungen wie Turm- oder Hochhausbauten aus Papier und Klebestreifen, Papierflieger, Untersuchungen mit einer Lupe, Kressesamen usw. Ersteres als Aufgabe für kleine Teams, Zweiteres durchaus auch als Bewerb der einzelnen Kinder.

Neben dem Basteln und Beobachten verbinden die Inhalte der Curiosity Crates, die sie an Schulen verkaufen, vielleicht noch mit Anleitungs-Videos bzw. Links zu solchen bestücken wollen „Informationen zu Berufen mit denen diese Versuche verbunden sind – Architektur, Pilot:in…“

Inklusion ist ein weit verbreitetes Schlagwort. Barrierefrei sollen, eigentlich müss(t)en nicht nur Gebäude usw. sein, sondern auch die digitale Welt. Ist (noch?) lange nicht oder bei Weitem so, fanden Tymofii Nosov, Sedat Sallamaçi und Joshua Matt von der HTBLVA Dornbirn (Vorarlberg). Wer nicht lesen kann, tut sich besonders schwer, ist von vilem ausgeschlossen.

Das Trio arbeitete mit Caritas Werkstätten und der Lebenshilfe im westlichsten Bundesland zusammen und begann eine App zu programmieren, die auf bildlichen Inhalten aufbaut, die aber natürlich für jene, die nichts oder schwer sehen, auch zum Hören sind, aber auch als Text – dann sicher in einfacher Sprache – ausgegeben werden können.

Zunächst ist daran gedacht, sozusagen eine eigene inklusive Social-Media-Plattform aufzubauen, bei der di User:innen (Nutzer:innen) sowohl Fotos posten als auch Bilder zeichnen oder mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz Bilder gestalten, die sie auch per Mikrofon ansagen können. Da es noch mehr unterschiedliche, individuellere Anforderungen gibt, könnten auch eventuell für Menschen mit Epilepsie das Scroll-Tempo begrenzt oder Schwarz-Weiß-Filter aktiviert werden.

Beim Einloggen würden Werkstatt-Mitarbeiter:innen helfen. Noch ist IncluNet in Entwicklung, „Wir wollen es bis Jahresende fertig programmiert haben“, hoffen die drei Schüler. Und vielleicht auch darauf, dass Partner einsteigen und dieses Netz, um diese Plattform dann auch darüber hinaus öffnen zu können.

Wie das Duo von „PrintReclaim“ Abfälle, die beim 3D-Drucken entstehen recycelt – siehe Bericht in der Kategorie Design (ganz unten verlinkt) – so will auch eine (große) Gruppe von Schülern der HTL Mödling Abfall vermeiden. Reißen Saiten in Tennisschlägern, so fallen diese als Kunststoff ist an – und erhöhen Müllberge. Bisher.

David Djordjević, Timo Kantilli, Eric Marouschek, Rajko Petrović, Vojin Rakić, Ravajel Ravajeljan, Jovo Šašić, Ivan Stević, Semih Ünal und Tyrone Weikmann begann solches gerissenen Saiten zu sammeln, reinigte sie und in Zusammenarbeit mit Chemiefirmen wird dieser Kunststoff geschreddert, aus dem Granulat werden verschließbare (Jausen- und andere) Boxen hergestellt.

„Polyflex“, so das Projekt der zehn Schüler – von denen nicht alle beim Foto für Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… dabei sein konnten – vermarktet aber nicht nur den bisherigen Abfall, sondern bietet Workshops an, wo der Gedanke, dass so manches was bisher im Müll landet, Ausgangsmaterial für Recycling sein könnte, vermittelt werden soll.

Riesen-Partys mit bis zu 4000 Leuten stellten Paul Graf und Valentin Krissmanek aus der Handelsakademie in der Wiener Maygasse (Hietzing; 13. Bezirk) mit ihrem Unternehmen „Schoolbash“ schon auf die Beine, organisierten Dutzende Clubbings – und das seit zwei Jahren. Je länger sie das – früher mit einem dritten Kollegen (Felix Hawle) machten, desto mehr wurde ihren Besucher:innen und damit ihnen selbst Sicherheit in mehreren Bereichen ein zentrales Anliegen.

Getränke auf K.O.-Tropfen testen, Verhindern von Diskriminierungen, (sexuellen) Belästigungen, Drogen usw. sind must haves der Veranstaltungen, die sie organisieren – über Teststreifen und Awareness-Teams. Auch wenn „dadurch natürlich Kosten anfallen, wollen wir faire Preise garantieren“, meinen die beiden zu KiJuKU.at „Die Tickets kosten bei uns 8 bis 15 €.“ Organisiert werde vor allem über Schulsprecher:innen und wie bei Schulbällen, vorerst in Wien und Niederösterreich, „wir wollen aber auf die ganze DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ausweiten“, geben sich die beiden Eventmanager unternehmerisch optimistisch.

War das jetzt in meinen eMails, als Nachricht via WhatsApp, Insta, gar Facebook oder kam das als SMS? Wem passiert es nicht, immer wieder zu suchen, wo sich welche Info findet?

Ankush Ahuja, Alexander Awart, Pavel Bakshi und Gioia Frolik aus dem TGM (Wien-Brigittenau; 20. Bezirk) präsentierten im 38. Jugend-Innovativ-Finale ein Werkzeug, das sie gemeinsam mit Tobias Fischinger ausgedacht, umgesetzt, programmiert und online gestellt haben.

Ihre – englischsprachige Website – von der die Anwendung downgeloadet werden kann (Free-Version ohne sowie kostenpflichtige – 10 €/Monat mit Support), stellt die Angebote für kooperative Dokumenterstellung, Suchfunktionen über alle Kanäle samt KI-basierter Unterstützung im Detail dar – kayf.app

Übrigens, wie einigen andere Projekte auch, setzt diese Gruppe auf open source – also Programmierung, die transparent ist und von anderen weiterentwickelt werden kann.

Ach ja, die Nachfrage beim Team, wofür Kayf denn vielleicht eine Abkürzung wäre, ergab: „Kayf ist ein russisches Wort und bedeutet so etwas ähnliches wie bei uns cool!“

Wird forgesetzt – weitere Kategorien sowie Preisträger:innen

Hinter dem mächtigen eBike, das aufs erste fast wie ein Motorrad wirkt, hat Andras Farkas aus der HTBLA Eisenstadt 3D-gedruckte weitere „Fahrrad-Rahmen“ mit anderen Sportgeräten. Weil er selbst gern radelt, wakeboardet und Ski fährt, hat er sich – unabhängig aber vielleicht vergleichbar wie Emanuel Ullmann für seine Küchengeräte, ein modulares System ausgedacht, entwickelt und eben auch schon ansatzweise gebaut. Für das eBike, das er Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… erklärt, werde die jetzige Verbindung zu den Rädern noch auf Schnellverschlüsse umgebaut. Dann werde der Umbau zu einer Art Jet-Ski auf dem Wasser und einem Bob auf der Schneepiste leichter und natürlich rascher erfolgen können.

Der Rahmen aus Carbonfasern kombiniert große Festigkeit und geringen Materialeinsatz. Verschiedene modulare Schnittstellen machen „EcoMorph“ in weiterer Folge zu einem Hybrid aus eBike, eSchneemobil und eHydrofoil-Wasserfahrzeug. Der Ladestand der Batterie soll in Echtzeit überprüfbar. Beim Wechsel auf das E-Foil etwa muss die Bremsleitung dank eines Schnellverschlussmechanismus nicht komplett entfernt werden.

Passiert in einem Autobahntunnel ein Unfall, werden beide Richtungs-Röhren gesperrt, die Feuerwehr rast an den Ort des Geschehens, Rettung und Polizei in die zweite Röhre – über sogenannte Querschläge kommen sie an den Unfallort. Doch welches ist der nächstgelegene Durchgang zur anderen Röhre?

Bisher können wertvolle, weil mitunter lebensrettende Minuten mit dieser Suche bzw. mit Hin- und Herfunken vergehen. Nicht so, wenn künftig vielleicht das Projekt „LifeSaverOverview: AI-supported emergency services coordination“ der beiden Maturantinnen Johanna Maier und Alina Nessel aus der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt (Kärnten) umgesetzt wird. Sie trainierten die Künstliche Intelligenz mit rund 80.000 Fotos von Einsatzfahrzeugen – aus jedwedem Blickwinkel.

Dieses nunmehrige Wissen der KI ermöglicht via Kameras in allen Tunnels das Erkennen, welches Fahrzeug ist eine Feuerwehr, eine Rettung, ein Polizeiauto – und so kommen diese Informationen an die rettenden Kräfte.

Was vom Prinzip her vielleicht einfach klingt, war – und das neben allen schulischen Aufgaben – mordsmäßig viel Arbeit mit den schon genannten vielen Fotos. Aber der Projektbetreuer von der ASFINAG, der alle drei Jugend-Innovativ-Finaltage mit den beiden Schülerinnen an ihrem Stand verbrachte, strahlte angesichts der so gut brauchbaren, einsatzbereiten von den beiden entwickelten Unterstützung bei rettenden Einsätzen.

Ein beachtliches Trum aus Metallgestell, Rädern unten dran, einer Kiste – ebenfalls aus Metall und vielen Drähten zieht bei einem der Ausstellungsständer der 35-Finalprojekte viele Blicke auf sich. „AgrarBot“ nannten bzw. nennen Erik Steger, Benjamin Kerschner, Milan Sebastian und Burhan Özbek, ein Team aus HTL Rennweg diesen Roboter. Der kann Unkraut jäten – und zwar indem er die Wurzeln derselben zerschneidet. Wie ihre Kolleginnen aus Kärnten den Tunnelkameras sozusagen per KI das Erkennen von Einsatzfahrzeugen beigebracht haben, so lehrten die vier Rennweger HTL’er ihrem Roboter mit Hilfe von KI zu checken, was Unkraut ist und welche Pflanzen nicht zerstört werden sollen.

Im Gegensatz zu schweren Maschinen, die das vielleicht auch könnten, schont dieser Leichtroboter die Felder – denn dies war einer der Ausgangspunkte des Projekt: Erik Stegers Bruder hatte Praktika auf einer Biolandwirtschaft in Niederösterreich gemacht und davon berichtet.

Der Roboter kann aber auch neben dem Unkrautzerschneidern auch mit anderen Werkzeugen und Messgeräten bestückt werden, etwa bewässern, säen oder „nur“ Messdaten über den Boden sammeln – und über einen Kleincompter an eine Website senden, mit der Landwirt:innen Bodenqualität überprüfen können.

Dass es in der Expedithalle in der Brotfabrik, in der die Ausstellung der Finalprojekte und schließlich auch die Award-Show mit Würdigung aller Arbeiten samt Auszeichnung der von Jurys nochmals um den Tick herausragender befundenen Arbeiten viel zu heiß war und alles andere als gesunde Luft hatte, das spürten (fast) alle. Die neuartige Wanduhr des Teams von „LifeWatch“ aus der HTL Rennweg zeigte es auch, sobald sie im Einsatz war.

Thomas Rödler, Maximilian Ihl, Christoph Ballensdorfer und Paul Exler hatten erfahren, dass stickige Luft in Klassenzimmern die Konzentration rapide verschlechtert. Dazu gab es übrigen schon vor Jahren ein Jugend-Innovativ-Finalprojekt aus Linz: Ergebnis: In einer durchschnittlich besetzten Schulklasse sollte jede Stunde sechs bis sieben Mal gelüftet werden. Die HAK (Handelsakademie) Pernerstorfergasse in Wien-Favoriten hat seit Jahren neben jeder Tür ein CO2-Messgerät mit Ampelsystem: Bei Rot dringend lüften, bei Gelb wäre es angebracht…

Die genannten Rennweg-Schüler verbauten in ihre Wanduhren Sensoren – und die entsprechende Anzeigen – für Kohlendio- sowie -monoxid und Stickoxiden, aber auch für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Lautstärke; die Uhrzeit natürlich auch 😉

„The Hexaframe – intelligente Sonnenbrille“ wählte Laurin Röblreiter aus der Sir-Karl-Popper-Schule als Titel für seine – eben Sonnenbrille. Das „intellgente“ daran: in beiden Bügeln sind Platinen sowie – so der Plan – minimalistische Lautsprecher. Diese „Kopfhörer“ transportieren den Schall nicht ins Ohr, sondern über die Schädelknochen an denen die Bügel anliegen. Noch ist es „nur“ eine Idee und die Vorarbeit für einen Prototypen. „Solche kleinen Akkus habe ich noch nicht“, gesteht er dem Reporter. „Und im Gegensatz zu (rausch-unterdrückenden) Kopfhörern bist du dann zum Beispiel beim Musikhören nicht ganz abgeschnitten von deiner Umwelt, kannst damit auch Radfahren und gleichzeitig auf den Verkehr achten.“

Dass Menschen, die Brillen brauchen, um gut sehen zu können, müsse kein Hindernis sein, meint er zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „dieses High-Tech-Brillengestell könnte sicher so konstruiert werden, dass auch optische Gläser eingesetzt werden könnten – vielleicht nicht bei einer Fassung wie Ihrer“, spielte er auf die John-Lennon-mäßige des Journalisten an – laur.in/

Wird forgesetzt – weitere Kategorien sowie Preisträger:innen

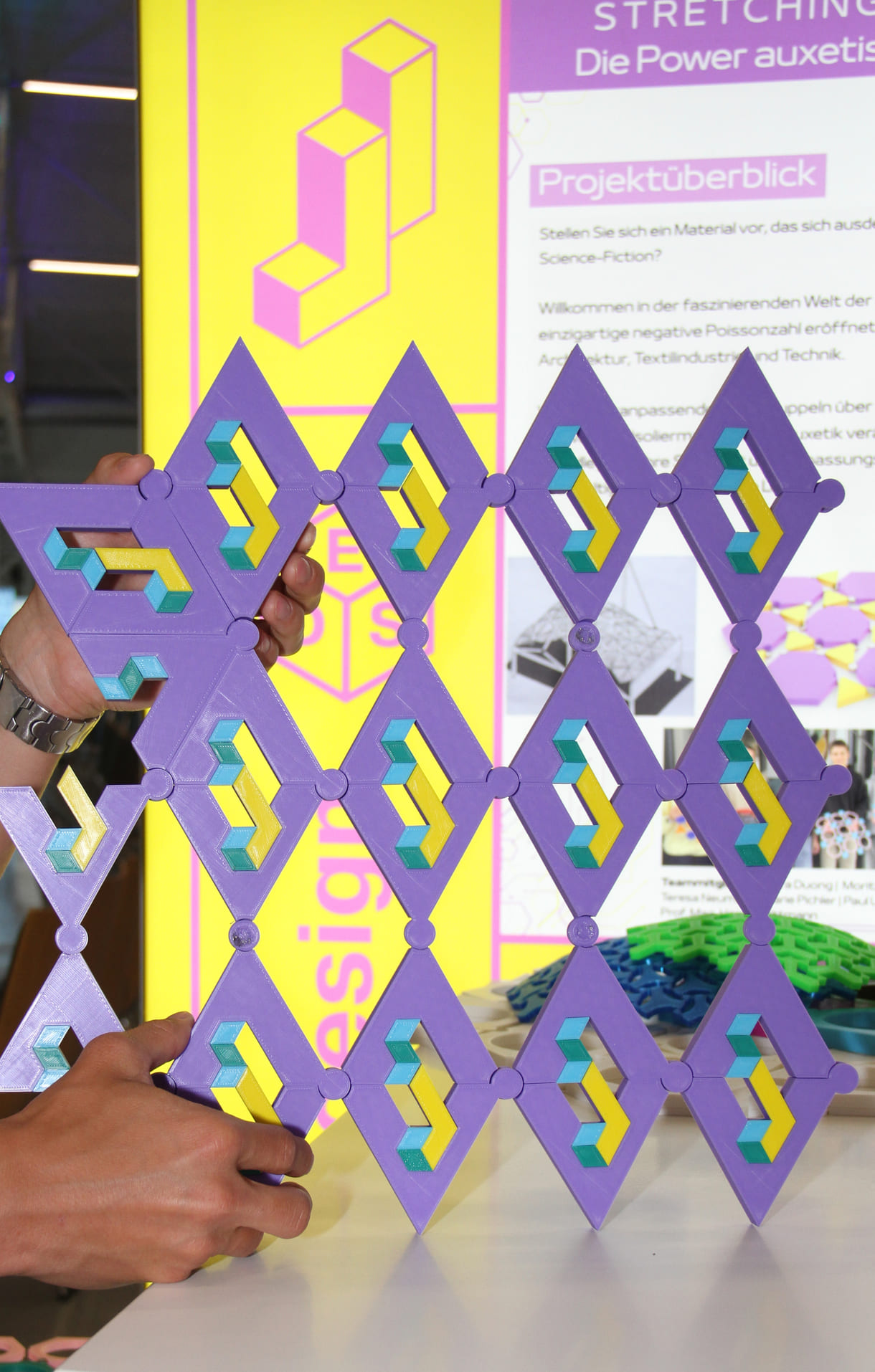

So, nun auch die Story zum Foto im Auftakt-Bericht zum diesjährigen Jugend-Innovativ-Bundesfinale: Die kreative Version des vielfach und noch dazu dehnbaren – seit einigen Jahren aktuellen – Logos dieses Bewerbs für erfindungsreiche Schüler:innen stammt von Jugendlichen aus dem B/R/G Lienz (Osttirol). „Stretching The Limits: Die Power auxetischer Materialen“ nannten Teresa Neumayr, Moritz Engl, Paul Unterluggauer, Sophie Gailer, Marie Pichler und Klara Duong ihre Arbeit, mit der sie es aus 42 Projekten in der Kategorie Design eben ins Finale der Top 5 – jeder Kategorie geschafft haben. Klingt höchst – naja, fast wie eine Geheimwissenschaft.

Das Foto sagt da schon einiges mehr. Und worum es geht, erklärten – und vor allem zeigten – die sechs Schüler:innen nicht nur Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Wenn sich ein Material dehnen lässt, dann üblicherweise in eine Richtung – in die Länge gezogen, wird Gummi oder was auch immer schmäler.

Diese mit dem für die meisten sicher neuen Wort beschriebenen Werkstoffe werden dann nicht nur länger, sondern auch breiter. Zuerst am Computer konstruiert und dann 3D-gedruckt haben die 7.-Klässler‘:innen scheinbar fast eine spielerische Lust entwickelt, immer neues zu kreieren: So manches kann sich nicht nur längs und breit ausdehnen, sondern auch wölben, also in die dritte Dimension erweitern. Die vielen bunten Teile, die sie auf ihrem Präsentationsstand ausbreiteten, luden auch viele Kolleg:innen von anderen Projekten, nicht zuletzt auch den Journalisten dazu ein, großen Gefallen an diesem haptischen, immer wieder verblüffenden „Spiel“ zu gewinnen.

Ob und wenn ja, was sie gewonnen haben – wobei wie immer kein Projekt leer ausgeht – wird erst bei der Award-Gala Donnerstagnachmittag verraten – und darf erst ab Freitag in Medien bekannt gegeben werden.

Die Reihenfolge der Vorstellung der Projekte richtet sich – wie schon im vorigen Beitrag zu Engineering I (das war jene Kategorie, wo KiJuKU schon am ersten Tag alle fünf Teams getroffen hatte) nach einer zur Verfügung gestellten Liste und besagt nichts über die Wertigkeit.

Eines von sieben Teams aus der HTL Rennweg (Wien-Landstraße), die es dieses Jahr ins Finale geschafft haben (Rekord!) hat – ausgehend von einer eigenen Klassenreise in die schwedische Hauptstadt Stockholm – wobei das Ziel nichts zur Sache tut – eine Lücke bei Organisieren entdeckt. Für Einzel- oder auch Familienreisen gäbe es schon genügend digitale Werkzeuge, um bei der Planung zu helfen. „Für Gruppenreisen haben wir nichts Brauchbares gefunden“, nannten die vier Schüler:innen Stefania Manastirska, Severin Rosner, Roman Krebs und Raven Burkard den Ausgangspunkt, selber Entsprechendes zu programmieren und gestalten: Eine eigene schlanke Website mit den Funktionalitäten, dass nicht nur eine Checkerin / ein Checker alles vorgibt, sondern alle Beteiligten reinarbeiten kann: journeyplanner.io

Häuser, Busse, Büsche ausgeschnitten aus Papier und zusammengesteckt – kommt ohne Kleber aus. Diese Teile finden sich neben einem Laptop des Projektteams „ScrumpliCity – Build Your Scrum Knowledge“ (HTL Rennweg, Wien 3). Lisa-Marie Hörmann, Marco Janderka, Sophie Nemecek und Felix Wollmann erklären den Sinn und Zweck – und müssen zunächst eine Bildungslücke des Journalisten schließen: Scrum ist ein digitales Werkzeug für Projektmanagement – und das seit Jahrzehnten!

An berufsbildenden höheren Schulen wo genau diese Kompetenz vermittelt wird und für viele Arbeiten erforderlich ist, kennen praktisch alle dieses Tool. Wenn’s im Unterricht um die Grundlagen geht – oder für andere Menschen, die Projekte organisieren soll(t)en, und Scrum erlernen (wollen), sei dieses spielerische Herangehensweise gedacht, so erklären die vier Jugendlichen. Die Spieler:innen schlüpfen in die verschiedenen Rollen und das in einer Art Brettspiel – für das sie die Objekte erst selber ausschneiden – Vorlagen gibt’s zum Downloaden.

Das Spiel, für das sich die Gerannten auch den passenden Namen einfallen haben lassen, ist natürlich ein kooperatives, geht es doch ums Erlernen von (besserem) Organisieren von Projekten und da ist Teamarbeit ein zentrales Element. scrumplicity.app

Immer wieder tauchen im Jugend-innovativ-Finale Jugendliche mit Feuerwehr-Helm oder -Montur auf. Ein Großteil der Brandbekämpfung und anderer Aufgaben liegt in Österreich bei Freiwilligen. Und aus ihrer praktischen Arbeit stoßen jugendlich Feuerwehrleute immer wieder in ihrer regelmäßigen Tätigkeit auf so manchen Verbesserungsbedarf, die der den Einsatz selber oder die Tätigkeiten darum herum erleichtern oder stark verbessern könnte.

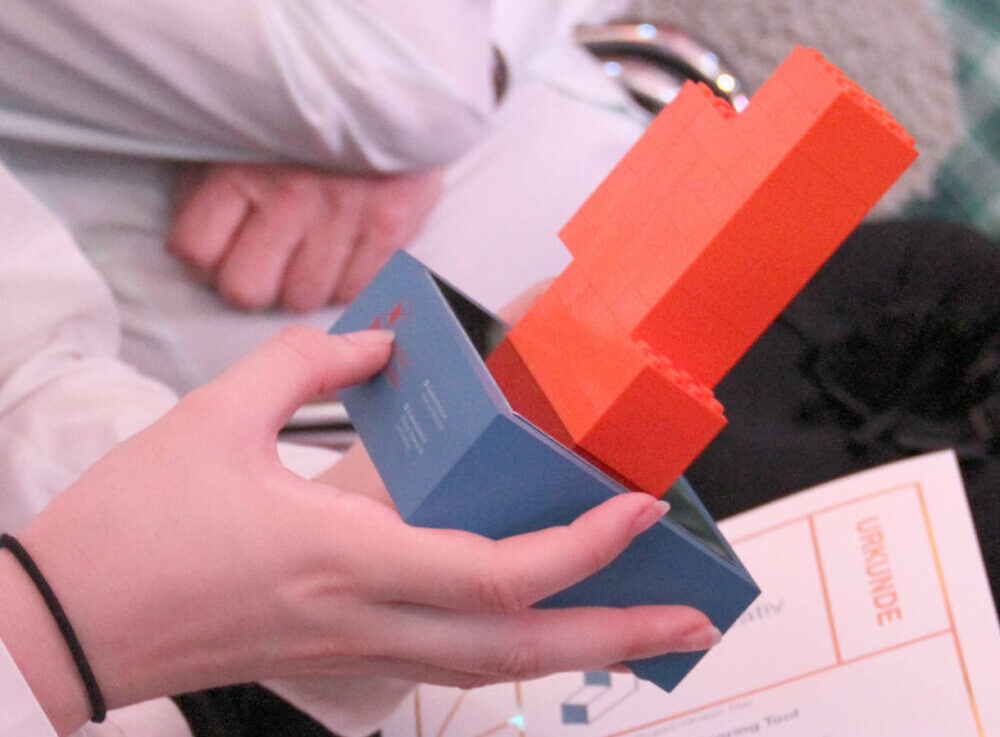

In der Kategorie Design – ein weiteres „brandheißes“ (das musste sein, hat sich aufgedrängt!) Projekt landete in der Kategorie ICT & Digital – kommt natürlich in einem weiteren Beitrag. Nun also zu den beiden FF-Jungmännern Florian Amann und Marco Kainz, die mehr als die Hälfte ihres Lebens schon bei der Freiwilligen Feuerwehr (FF) sind und als Dritten im Bunde Tobias Jacopich von der HTL Wolfsberg (Kärnten), der nun auch FF’ler ist:

Nach dem Löscheinsatz, wenn du ohnehin schon „geschlaucht“ bist, musst du die elendslangen, oft vielen, Schläuche händisch aufrollen, erzählt das Trio dem Reporter. „Es gibt zwar so etwas Ähnliches wie Kabeltrommeln“, die seien aber nicht wirklich ausgereift und brauchbar. „Unser Aufrollgerät ist geländegängig, hat Gummireifen, damit funktionieren die ohne Aufpumpen und es ist mechanisch, nicht elektrisch – also auch nicht fehleranfällig.“ Außerdem haben die Schüler aus der langjährigen praktischen Erfahrung ein „Gerät zum mobilen Aufrollen von Feuerwehrschläuchen“ so – selber aus Holz gebaut, dass er schmal, platzsparend, griffbereit im Feuerwehrauto verstaut werden kann.

„Schon als Kind hab ich meiner Oma beim Kochen geholfen. Da war ich noch so klein, dass ich nicht einmal zur Arbeitsplatte in der Küche hinaufgekommen bin und auf eine kleine Leiter steigen musste“, erinnert sich Emanuel Ullmann aus der sechsten Klasse des Wiedner Gymnasiums / Sir-Karl-Popper-Schule im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… an die Anfänge seiner Leidenschaft.

Eine übervolle Lade mit Küchengeräten hat er auf den Präsentationstisch seines Design-Projekts gestellt. Die könnte deutlich entlastet werden, gäbe es für alle – ob Schöpflöffel, Schnitzelklopfer, Tortenheber oder was auch immer nur einen einzigen Griff mit dem die jeweiligen Utensilien – dann nur der Werkzeugteil – verbunden werden könnten.

„Ich hab schon ein Stecksystem gehabt“, erzählt der Jugendliche. Das sei aber nicht optimal gewesen „und daher hab ich jetzt einen neuen Mechanismus gebaut, bei dem Werkzeugteil und Griff haltbarer miteinander verbunden sind.“

Vorläufig alles „nur“ 3D-gedruckte Modelle, „aus Stahl wäre es zu teuer gewesen“. Wobei es dem Schüler, wie er ergänzt, nicht nur um den Mechanismus gegangen ist, „ich hab vor Kurzem eine Idee fürs Design gehabt und mich dafür beim Edelweiß inspirieren lassen, als etwas typisch Österreichischem“.

Das Tüfteln des Reporters, ob der Name „Finn Kitchentools“ möglicherweise für eine Abkürzung – wofür auch immer – steht, zerstreut der Erfinder: „Nein, ich mag nordische Namen, aber wenn Sie eine Idee haben, wofür das stehen könnte, sagen Sie’s mir bitte!“

Wird forgesetzt – weitere Kategorien sowie Preisträger:innen

Die Reihenfolge, in der hier die fünf Finalprojekte aus der Kategorie Engineering I vorgestellt werden, ist keine Wertung, sondern ergibt sich aus der übersichtlichen Liste, die das Jugend-Innovativ-Team Journalist:innen und Fotograf:innen zur Verfügung gestellt hat.

Florian Gaisberger hält Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… einen kleinen blau-weißen Kunststofffisch vor die Kamera. Und dazu einen nicht gerade kleinen Plastiksack mit Abfällen. Der Fisch – nicht einmal handgroß – wurde 3D-gedruckt, die Abfälle aus dieser Produktion machen ein Vielfaches davon aus.

Und so dachte sich der genannte Schüler der HTL aus dem oberösterreichischen Innviertel-Nord in Andorf gemeinsam mit seinem Kollegen Alexander Eggetsberger: Das kann, nein das darf nicht sein. Große Unternehmen recyceln Filament, das beim 3D-Druck abfällt, aber was ist mit all jenen Kunststoffteilen, die dabei in privaten Haushalten, Schulen oder auch in kleinen Firmen an- bzw. abfallen, vor allem bei Farbwechseln.

Das Duo plante gleichsam Klein-Recycling-Anlagen – und baute schon eine solche, die in der schuleigenen Werkstatt „seit voriger Woche fertig ist“. Die Abfälle werden erst auf klitzeklein geschreddert, dann erhitzt, geschmolzen und zu neuem Filament aufgerollt, das wieder bei späteren 3D-Drucken eingesetzt werden kann.

Die Frage, ob sie diese ihre Erfindung zum Patent angemeldet haben, verneinten die beiden: „Wir wollen, dass jede und jeder das auch nachbauen kann, es soll ja möglichst viel Abfall vermieden werden.“ Eines von vielen Beispielen bei Jugend-Innovativ-projekten egal welcher Kategorie wo Schüler:innen Nachhaltigkeit mitdenken oder sogar ins Zentrum stellen.

Eggetsberger und Gaisberger wollen die mit ihrem Projekt „PrintReclaim“ Bauanleitung online stellen, so dass sie für alle zugänglich ist.

Vor einigen Jahren hatten Jugendliche eins Finalprojekts sogar ein Filament, das zur Hälfte aus Sägespänen und Holzabfällen bestand zum 3D-Drucken präsentiert.

Holz steht im Zentrum der (Ausbildung im Salzburger Kuchl, die dortige HTL heißt nicht zufällig Holztechnikum. Alexander Wenger, Paul Wimmer, Manuel Mirocha und Lukas Schöller konzipierten für ein großes Holzunternehmen (Hasslacher Norica Timber) eine Konstruktion für Träger einer Kranbahn. Üblicherweise sind diese aus Stahl.

Kann eine solche Traglasten von mehr als zwölf Tonnen aushalten? Wie müssen diese Träger dimensioniert werden? Wie schaut’s bei einem Brand aus?

An all diesen und noch weiteren Fragen tüftelten die vier Schüler, programmierten auch eine Excel-Liste mit der sogar Nicht-Statiker arbeiten können – UND: Eine solche Hallen-Kranbahn ist um rund zwei Drittel billiger als eine vergleichbare aus Stahl; abgesehen davon, dass sie natürlich aus dem nachwachsenden Rohstoff ökologischer ist.

Max Sauer wohnt nahe der A 21 (Wiener Außenring-Autobahn) womit er bei offenem Fenster oder gar im Garten praktisch nie ohne Verkehrslärm auskommt. Kopfhörer mit Noise Cancellation waren das Vorbild für ihn und seinen Kollegen Felix Malits aus der HTL Mödling für deren Forschungsprojekt.

Nicht aufsetzen, weil sich die beiden oder noch mit anderen vielleicht unterhalten wollen, sondern das Prinzip Lärm durch Gegenschall in gleicher Frequenz zunichte zu machen, müsste doch auch so funktionieren. „Outdoor-Noise-Cancellation: Reduktion von Straßenlärm durch aktiven Gegenschall“ nannten sie ihre Arbeit.

„Was leicht geklungen hat, wurde es dann nicht. Wir haben viel geforscht, aber es ist schwieriger als gedacht. Einen großen brummenden lautstarken LKW kannst du aufnehmen und den entsprechenden Gegenschall erzeugen, aber das Dauerrauschen auf unterschiedlichen Frequenzen ist nicht so leicht zu bekämpfen“, schlussfolgern die beiden gegenüber KiJuKU.at aus ihren umfangreichen Forschungen, um aber gleich nicht ganz resigniert zu enden: „Wir schließen aber nicht aus, dass es doch möglich ist – bei weiterer Forschung.“

Manche der Projektteams haben ziemlich mächtige Konstruktionen in die Ausstellungs- und Veranstaltungshalle in der Brotfabrik (Wien-Favoriten) mitgebracht. Was wie eine Art Abschussrampe am Stand von einem von sieben (!) Projektgruppen aus der HTL am Wiener Rennweg aussieht, ist auch eine solche – für ein drohnenartiges Kleinstflugzeug.

Solche, die in größerer Ausführung Dinge wie unter anderem Medikamente in Gegenden transportieren können, die verkehrsmäßig schlecht bis nicht erschlossen sind, brauchen bisher entweder große, schwere Akkus, um die Energie zum Start zu erreichen oder Startrampen mit Stahlseilzug.

Ben Trumler, Max Zerovnik, Daniel Ezike und Philipp Weissenbach (HTL Rennweg) tüftelten, recherchierten, rechneten, konstruierten am Computer und kamen innerhalb von neun Monaten auf eine neuartige Lösung: Elektro-Magnetismus.

Das Flugzeug wird auf die Rampe gesetzt, auf kurzer Strecke so beschleunigt, dass er abfliegen kann – ob per Fernsteuerung oder schon vorprogrammiert schwebt und fliegt die Maschine in Richtung Ziel.

Das ist aber noch nicht alles, die vier Schüler haben ihre Konstruktion sehr praktikabel gebaut: Die zerlegbaren Schienen der Abschussrampe und alles drum und dran – einschließlich der von ihnen gebauten Steuerung passen in eine Metallkiste, die nur 110 Kilo wiegt. „Wir haben die mit Leichtigkeit hier herein getragen“, erzählen sie im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Mehr über „MagLift – Where Innovation Takes Flight“auf der projekteigenen Homepage: maglift.at

Und noch ein Projekt aus der HTL Rennweg (Wien-Landstraße), aus der es rekordmäßige sieben Projekte ins Bundesfinale dieses 38. Durchgangs von Jugend Innovativ geschafft haben, vier sogar aus einer Klasse!

Die Idee zu „SkyScrubber“, einem Roboter für – zugegeben nur große, hohe, gerade -Fensterfronten begann mit Videos über Fensterputzer als einem der gefährlichsten Berufe weltweit, die Stefan Radović im Internet gesehen hatte. Seine drei Kollegen Moritz Dwulit, Alexander Sallans und Enis Feraj griffen mit ihm den Gedanken auf, einen entsprechenden Putz-Roboter zu erfinden – erstaunlich, dass bisher noch nie wer auf diese Idee gekommen ist.

Die vier Jugendlichen stellen nun eine große Metallkiste vor, auf der Vorderfront haben sie eine Rolle aus Mikrofaser eingebaut, über Düsen kommt das Seifen-Wasser-Gemisch auf die Glasfront; in der Kiste ist der Motor, auf dem Deckel Solarpaneele, die für die Versorgung mit dem erforderlichen Strom sorgen.

Die Kiste hat das Quartett so dimensioniert, dass sie genau in die Krankörbe für menschliche Putzkräfte passt.

Wird fortgesetzt um weitere Berichte über die weiteren sechs Kategorien, wenn KiJuKU die jeweils fünf Projekt-Teams getroffen hat.

Seit Dienstag der ersten Juni-Woche 2025 präsentieren Jugendliche aus ganz Österreich ihre – teils patentreifen – Erfindungen, Entwicklungen in Hard- und Software, Maschinenbau, Elektrotechnik, wissenschaftliche Erkenntnisse, Lernspiele – digitale und manche kombiniert mit mehr oder minder viel analogem Material und vieles mehr. Zum 38. Mal steigt das Bundesfinale von Jugend Innovativ – auch wenn das deutsche Pendant „Jugend forscht“ vielen in der Öffentlichkeit bekannter ist.

Erstmals findet es in der Expedithalle des Kultur- und Bildungszentrums „Brotfabrik“ in Wien-Favoriten statt. Mehr als 100 Jahre wurde hier Brot gebacken und von hier in die ganze Stadt ausgeliefert – aus der genannte Halle weg. Nun stellen 35 Teams die besten der besten von 440 Projekten mit 1137 beteiligten Schüler:innen drei Tage lang vor – zunächst den Fachjurys, die über die Vergabe von Preisen entscheiden, sowie interessierten Journalist:innen. Am Donnerstag öffnen sich die Türen für alle interessierten Besucher:innen und anschließend steigt – gleich in dieser Halle – die Gala mit Preisverleihung (Summe der Preisgelder: 53.000 Euro), wobei noch beleibter als die Geld- sind die „Reise“-Preise zu internationalen Bewerben und Messen, die vor allem hervorragende Vernetzungsmöglichkeiten mit forschungs- und erfindungsreichen Jugendlichen aus fast der ganzen Welt sind.

Je fünf Projekte schafften es in den sieben Kategorien ins österreichweite Finale: Design (Gestaltung – 42 Projekte starteten), Engineering I (Maschinenbau – 59 Projekte) und II (Elektrotechnik – 78 Projekte), Entrepreneurship (Unternehmertum – 54), ICT & Digital (109) sowie Science (Wissenschaft -27) und nur dem Alphabet nach zuletzt Sustainability (Nachhaltigkeit – 71).

Wie (fast) jedes Jahr wird Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… (bis vor vier Jahren als Kinder-KURIER) praktisch alle Finalprojekte in Text und Fotos vorstellen – der besseren Übersichtlich- und Lesbarkeit aufgeteilt auf sieben Beiträge in den oben schon genannten Kategorien; dazu gesellt sich dieser einleitende Überblicks-Artikel sowie am Ende auch noch ein weiterer mit allen Beiträgen; die alle nach und nach das Licht der Online-Welt erblicken – und dann jeweils hier verlinkt – werden.

Kriege – die bekannten in der Ukraine, im Nahen Osten und so manch andere kaum (mehr) wahrgenommene, etwa in Syrien (mittlerweile 13½ Jahre), Jemen, Sudan…; Klima-Katastrophen, die sich auch immer näher kommend, häufen – zuletzt Valencia in Spanien, davor halb Niederösterreich – Jahrhundert-Hochwasser spielen sich schon rund alle zehn Jahre ab; Wahlen, die einen verurteilten Straftäter zum triumphalen Sieger machen, hetzerisch-rassistische Parteien sehr viele bis hin zu den meisten Stimmen bringen – ollas oa… Katastrophe. Hoffnungslos.

Und das lähmt erst recht. Zahlt es sich überhaupt noch aus, irgendwas zu tun? Aktiv zu werden?

Appelle – an andere, an sich selbst oder Allerweltssprüche wie „die Hoffnung stirbt zuletzt“ helfen da meist recht wenig bis genau gar nix.

Mut machen und Hoffnung geben am ehesten noch konkrete Beispiele, wo Menschen tatsächlich in einem gewissen Bereich etwas zum Positiven verändern können. Für andere, aber auch für sich selbst, um aus Lethargie rauszukommen, aus dunklen Löchern ins Licht zu klettern… Und genau das ist der Hintergrund für „Hope“, eine performative Installation mit Hoffnungs-Chor, der „schallundrauch agency“. Die ist – von den Profi-Performer:innen mit Gäst:innen, die genau dies verkörpern – derzeit (bis 16. November 2024) und dann in der letzten Schulwoche im Juni 2025 im Dschungel Wien zu sehen, nein erleben.

Die eine Stunde – eigentlich zu kurz, das der Kritikpunkt an der Produktion! – bietet einerseits eine Art interaktives Museum. In verschiedenen Stationen zeigen, erklären, berichten die Gäst:innen über eigene Projekte. Oder du kannst auf Tafeln hoffnungsvolle und gegenteilige Bilder malen bzw. dich von einem der Gäste bemalen, also schminken lassen. Hendrik Renneberg schreibt seine universitäre Abschlussarbeit über „performative Ansätze in der Bildung“ – und kam so zum Projekt – mit witzigen performativen Fotos und eben einer Schminkstation.

Einer, der am Ende der Performance zunächst als DER Hoffnungsträger auftritt ist Lorenz Hinterplattner. Er präsentiert an seinem Stand Honigwaben und Utensilien aus der Imkerei. Der 22-Jährige frönt dieser Leidenschaft – und das längst professionell. Und weiß auch um eine weit verbreitete Bienenkrankheit, die amerikanische Faulbrut. Da müsste es doch ein Gegenmittel geben – idealerweise auf pflanzlicher Basis. Ein solches fand er – und gemeinsam mit zwei Kolleg:innen entwickelte es das Trio bis hin zum praktischen – erfolgreichen – Einsatz mit Notfall-Zulassungsverordnung. Damit gewann das Trio vor zwei Jahren die Kategorie Science bei Jugend Innovativ und anschließend beim internationalen Bewerb EUCYS einen Spezialpreis – KiJuKU hat damals berichtet, Links unten am Ende des Beitrages. Das Medikament wird nun großflächiger eingesetzt – weiterhin über die Notfallzulassung, aber Amts-Tierärzt:innen können für ihren Wirkungsbereich dies damit zum Einsatz freigeben.

Hatte die Kerngruppe von schallundrauch agency – René Friesacher, Michael Haller, Janina Sollmann, Gabriele Wappel, Sara Wilnauer-Leitner, Hannah Zauner – neben den Einzelpräsentationen von vornherein auch gemeinsame performative Auftritte geplant, so veränderten die sich in der Zusammenarbeit mit den sieben Gäst:innen. Unter anderem war ein gemeinsamer Chor geplant – den gibt’s nun. Im Stile von Gospel-Songs singen alle 13 miteinander Wörter wie Apokalypse, Algorithmus, Liebeskummer, Depression, um anschließend in die Hoffnungs-Hymne John Lennons „Imagine“ einzustimmen. „Doch die Gäst:innen wollten auch tanzen“, verrät Janina Sollmann, künstlerische Co-Leiter der seit mehr als 20 Jahren aktiven Performancegruppe Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Und so gibt es nun auch eine intensive gemeinsame Tanz-Choreo.

Tänzerisch treten aber auch drei der Gästinnen auf. Da ist die Allerjüngste der „Hope“-produktion, die 14-jährige Sophia Valentina Gomez Schreiber, die schon vor vielen Jahren noch als Kind in einer der Produktionen von schallundrauch agency mitwirkte. Nun zelebriert sie einen Schattentanz – ihr Tanzpartner (René Friesacher) muss alle ihre Bewegungen als Schatten nach- und mitmachen. Im Stationenbetrieb tüftelt sie an Mathe-(Schul-)arbeiten – ihrem schulischem Angstfach.

Am anderen Ende der Alters-Skala legt Giti Aghelmanesh-Sommer ein Tanz-Solo in einem der Studio-Räume hin – mit dem Geständnis, dass die 68-Jährige zuletzt vor 50 Jahren getanzt hat. Dass sie eine bewegte, nicht immer leichte Geschichte hinter sich hat, vermittelt ihr ein Satz, den die schon genannte Sollmann dann aufgreift und zu einem kleinen chorischen Auftritt erweitert: „Verlust zerreißt dir das Herz“. Ferner schreibt „die Giti mit einem T“ in großen persischen Schriftzeichen Zeilen aus dem Gedicht Adams Kinder aus dem „Rosengarten“ (Golestān) des Poeten Saadi (1210 – 1290).

Dritte Tänzerin ist Antonia Bögner, die sich wie sie sagt, „stark für Inklusion einsetzt“ und seit etlichen Jahren bei „Ich bin O.K.“ in Kursen und bei Bühnenauftritten tanzt. Zu einem KiJuKU-Interview mit Antonia Bögner am Rande der Proben für eine der „Ich bin O.K.“-Produktion geht es in einem Link am Ende dieses Beitrages.

„Zukunftsmusik“ spielt Morteza Mohammadi mit einer tönernen kleinen Pfeife, aber auch herbstblättern und Rindenschnitzeln, die er über einem Ventilator tanzen lässt. Ein großes Becken mit Sand, in das die Besucher:innen sozusagen „zeichnen“ können, neben seiner Musikstation symbolisiert die ufer, die er, dessen Familie aus Afghanistan im Iran Zuflucht gefunden hatte, von dort über die Türkei und Griechenland nach Österreich flüchten konnte.

Schließlich sing noch Jan Pisar, Verkäufer der Straßenzeitung „Augustin“, ein südmährisches Lied, in das seine Kolleg:innen – ob Gäst:innen oder Profis – einstimmen.

Weitere Ausstellungsobjekte, auch solche zum Weiterlesen – Bücher u.a. „Frau Leben Freiheit“ von Marjana Satrapi, Graphic Novel über den Widerstand im Iran gegen die Diktatur ausgehend vom Mord an der kurdisch-iranischen Studentin Jina Mahsa Amini vor zwei Jahren, Exemplare des Augustin, aber auch der Zeitschrift „andererseits“, Magazin von Journalist:innen mit und ohne Behinderung, sowie ein Holz-Drahtfigur „goat of hope“ (Ziege der Hoffnung) UND nicht zuletzt über Kopfhörer zu genießende „Songs of Hope“ von Schüler:innen der BASOP /BAfeP (BildungsAnstalt für Sozial- und ElementarPädagogik).

Gerade letztere zeigen – vor allem auch neben dem Bienen-Medikament, dass auch schon sehr junge Menschen viel konkret Positives, Hoffnung gebenden bewirken können. Und so bringt auch DER oben genannte Hoffnungsträger ein Plakat auf die Bühne mit dem von John Lennons „Imagine“ ausgeborgten Satz: „But I’m not the only one“ (Aber ich bin nicht der einzige).

Eine Stunde Theater, die – angesichts der Nachrichtenlage – dennoch Hoffnung macht!

Der 37. Durchgang des Bewerbs Jugend innovativ ging Mitte der letzten Mai-Woche (2024) mit der Preisverleihung zu Ende. Im Herbst waren 427 Projekte mit 1.600 Schüler*innen und Lehrlingen gestartet. Die Projekte teilten sich wie folgt auf die einzelnen Kategorien auf:

Design: 39 – 9%

Engineering I: 77 – 18%

Engineering II: 57 – 13%

Entrepreneurship: 42 – 10%

ICT & Digital: 114 – 27%

Science: 33 – 8%

Sustainability : 65 – 15%.

Die meisten Einreichungen kamen aus höheren technischen Lehranstalten (HTL) – 85 Prozent. Von den 33 Wissenschaftsprojekten schafften es 28 in die Halbfinale (85%).

In diesem Beitrag finden sich nun alle vergebenen Preise:

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… portraitiert aber – unabhängig von den Preisen – alle 37 Projekte (einschließlich Special Award Vorarlberg) – jeweils aufgeteilt auf die einzelnen Kategorien in eigenen Beiträgen – unten am Ende verlinkt.

Die Teams stellten ihre Projekte zweieinhalb Tage lang im großräumigen Foyer des Erste Campus – der gleichnamigen Bank – vor. Die Preisverleihung fand in der „Grand Hall“ statt. Launig moderiert von Ana Ryue (zum dritten Mal) mit ihrem Kollegen Martin Krejci (erstmals). Die Statuetten – das treppenförmige Jugend-Innovativ-Logo aus orangefarbenen Klemm-Bausteinen – reichte wieder ein Mr. Cube, dieses Mal im schwarz-weiß-karierten Anzug David Bornholdt. Dass er die richtigen Preis-Trophäen an die jeweiligen Gewinner:innen der 3., 2. und 1. Plätze in den sieben Kategorien (zwei Mal Engineering – einmal Maschinenbau, einmal Elektronik) brachte – dafür sorgte im Hintergrund Caro Papasian.

Hin und wieder in den 37 Jahren seit es den Schulwettbewerb Jugend Innovativ gibt, beehrten Minister:innen die Preisverleihung. Heuer waren es sogar zwei – Bildung sowie Arbeit und Wirtschaft. Ob die bevorstehende EU- sowie die herbstliche Nationalratswahl da mit eine Entscheidungsgrund waren? Das dritte Ressort, das den Bewerb seit ein paar Jahren unterstützt – Klimaministerium – war hochrangig beamt:innen-seits vertreten. Zum dritten Mal wurden eigene Special Awards Vorarlberg vom Verein Jugend forscht Vorarlberg vergeben – Medaillen.

1. Preis: OpenSoundQueue – Die gemeinsam steuerbare Audiowarteschlange: HTL Rennweg; Wien

2. Preis: Modularer Fahrerstand einer Straßenbahn; HTBLuVA St. Pölten; Niederösterreich

3. Preis: Straßenlaternen aus Holz; EUREGIO HTBLVA Ferlach; Kärnten

Anerkennungspreise:

* Raumwunder Kindergarten; HTL Pinkafeld; Burgenland

* Warden of Time; HTL Rennweg; Wien

1. Preis: Development of an autonomous and resuable weather Ballon Drone – Loon-A-Tix; HTBLA Eisenstadt; Burgenland

2. Preis: „ScrewRover – Ein Flughafen-Roboter zur Wartung von Rollfeld-Leuchten“ HTL Rennweg; Wien

3. Preis: Additive Fertigung eines Dieselmotorkolbens; HTBLA Eisenstadt; Burgenland

Anerkennungspreise:

* Autonomer Tennisball-Sammelroboter; HTL Mödling; Niederösterreich

* Ferngesteuerter Prüfwagen zur visuellen Kontrolle von längsgeschweißten Profilrohren; HTBLuVA Waidhofen/Ybbs; Niederösterreich

1. Preis: Universal-Switch; HTL Mössingerstraße; Kärnten

2. Preis: Sämereienausbringung mittels Streudrohne in Reihenkulturen; HTBLA Ried im Innkreis; Oberösterreich

3. Preis: SmartHailGuard; HTL Mössingerstraße; Kärnten

Anerkennungspreise:

* ProHand – Ansteuerung und Aufbau einer künstlichen Hand; TGM – Die Schule der Technik; Wien

* Bionic Eye; TGM – Die Schule der Technik; Wien

1. Preis: Hand in Hand – das erste Gebärdensprachespiel; BHAK/BHAS Bruck a. d. Leitha; Niederösterreich

2. Preis: CallBack; HTL Mödling; Niederösterreich

3. Preis; Safe2Ride; HTL Dornbirn; Vorarlberg

Anerkennungspreise:

* Der Hof – oder was ein Schulhof alles kann!; BHAK/BHAS Feldkirch; Vorarlberg

* Strive; HTBLVA Spengergasse; Wien

1. Preis: BlueVision; HTBLuVA Salzburg; Salzburg

2. Preis: SignLens – Gebärdensprachenübersetzer; HTBLuVA Salzburg; Salzburg

3. Preis: DrAI – Intelligent drawing robot; HTBLA Neufelden; Oberösterreich

Anerkennungspreise:

* BionicArm; HTL Braunau; Oberösterreich

* „Diagnose von Krebs durch einen Deep-Learning Algorithmus“; Wiedner Gymnasium – Sir Karl Popper Schule; Wien

1. Preis: „Research and development of a spiroid winglet for the eDA40 aircraft“; HTBLA Eisenstadt; Burgenland

2. Preis: „Advanced Vascular Perfusion Model“; TGM – Die Schule der Technik; Wien

3. Preis: Stressreduktion durch Riesenschnecken; BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck; Oberösterreich

Anerkennungspreise

* EcoBoards; HTL Braunau; Oberösterreich

* Künstliche Haut; HTBLA Leonding; Oberösterreich

1. Preis: Untersuchung der DSSC-Effizienz mit natürlichen Farbstoffen und Tandem-Struktur; Bernoulligymnasium; Wien

2. Preis: TREBEREI – Kuddel- und Strudelnudeln aus Biertreber; BG/BRG Stainach; Steiermark

3. Preis: COSE EL FUTURO; HBLA Modeschule Graz; Steiermark

Anerkennungspreise:

* The Plastic Eater; HTL Braunau; Oberösterreich

* WeFix; HTBLVA Spengergasse; Wien

vom Verein Jugend forscht Vorarlberg

1. Preis: LABSYSTEMS; HTL Rankweil; Engineering II

2. Preis: Safe2Ride; HTL Dornbirn; Entrepreneurship

3. Preis: Radiosonde CanSat; HTL Rankweil; Engineering II

35. European Union Contest for Young Scientists 2024, Katowice (Polen)

Luxembourg International Science Expo – Young Scientist Festival 2024 (LUX)

International Swiss Talent Forum 2025, Nottwil (CH)

Design: Modularer Fahrerstand einer Straßenbahn; HTBLuVA St. Pölten; Niederösterreich

Neu war in diesem Jahr die Abstimmung über den Publikumspreis – mit bunten Bällen, die die Besucher:innen am letzten und für die Öffentlichkeit zugänglichen Ausstellungstag bekamen. Und bei dem von ihnen favorisierten Projekt abgeben konnten. Zwei Projekte bekamen gleich viele Stimmen. Doch statt den Preis – 1000 € – zu teilen, wurde entschieden, dass Bernhard Sagmeister, Co-Geschäftsführer des aws (austria wirtschafts service) neben Edeltraud Stiftinger, zu dem Jugend Innovativ gehört, aus einem Goldfischglas einen der beiden Zettel ziehen sollte. Und so ging der Publikumspreis an „WeFix“, die Reparatur-Plattform von Friederike Hausmeister, Nikol Ivanova und Katharina Tonev aus der HTL Spengergasse – Kategorie Sustainability.

Das zweite Projekt mit gleich vielen Stimmen wollten die Organisator:innen nicht verraten.

Haben zwei HAK-Schülerinnen (Handelsakademie) ein Brettspiel zum Erlernen der Österreichischen Gebärdensprache entwickelt (Kategorie Entrepreneurship), so arbeiteten Felix Hufnagl, Maximilian Ferner und Patrick Holzer von der HTL Salzburg daran, dass Computer Gebärdensprache lernen; und zwar die American Sign Language (ASL). „Die ASL ist weltweit natürlich verbreiteter als die ÖGS (Österreichische GebärdenSprache). Aber wenn das im Prinzip funktioniert, ist es dann relativ einfach, unserer Software auch andere Gebärdensprachen beizubringen“, meint das Trio zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Die Schüler haben auf bestehenden Übersetzungen von Fingerbewegungen aufgebaut. Da Gebärdensprache aber nicht nur aus aneinander gereihten Buchstaben besteht, sondern in der Regel ganze Wörter oder sogar Wortkombinationen eigene Gebärden haben, mussten sie via Kamera und langsamen Bewegungen der „Maschine“ einen Grundstock an Wortschatz lehren.

Gebärdensprach-Systeme, die von Künstlicher Intelligenz unterstützt werden, existieren schon einige in den Weiten des Internets – meist übersetzen sie eingetippten Text in Gebärden. Das System der Salzburger Schüler soll umgekehrt Gebärden erkennen und in geschriebenen Text dolmetschen.

Hier geht’s zu den Finalprojekten von Entrepreneurship mit dem Gebärdensprach-Lernspiel.

In der Kategorie ICT & Digital gab es im nun zu Ende gegangenen 37. Bundesfinale von Jugend Innovativ ein zweites Projekt mit künstlichen Händen. Schon unter den fünf Engineering II-Final-Projekten landeten – siehe unten verlinkten Bericht – Schüler:innen des Wiener TGM mit verschiedenen Versionen samt unterschiedlicher Steuerung von Arm- bzw. Hand-Prothesen.

Fabian Schratz und Julian Gerstlohner aus der HTL Braunau setzten bei ihrem BionicArm auf eine Kombination aus biomedizinsicher Sensorik, Reizerkennung und Bildverarbeitung in Echtzeit. Die integrierte KI (Künstliche Intelligenz) lernt stets dazu und kann Bilder interpretieren, um den Handgriff der Prothese entsprechend anzupassen. Macht es doch einen großen Unterschied, ob ein gefülltes Glas, ein Blatt Papier oder eine Zahlbürste zu greifen, halten und verwenden ist.

Die Bilder kommen entweder über eine in eine Brille eingebaute Kamera oder später vielleicht sogar über Gedanken durch Messung der entsprechenden Hirn-Areale, erklären die beiden Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Gebaut haben die Schüler alles selber – Prothese ebenso wie die Platinen im Inneren. Selber viel gelernt haben sie in einem Praktikum an der JKU in der EEG-Forschung (Elektroenzephalografie – misst die elektrische Aktivität der Hirnrinde über Elektroden). Die andere Variante um die Prothese zu steuern ist EMG – Elektromyographie (Methode, um die elektrische Aktivität und Leitfähigkeit in Muskeln zu messen).

Ähnliche Ansätze für Prothesen, so geben die beiden gerne zu, gibt es – aber die Kosten liegen im fünfstelligen Bereich, „während unsere Prothese auf ein paar Hundert Euro kommen würde.“

Und sie wollen zwar ihre Grund-Idee dahinter patentieren lassen, aber die meisten ihrer digitalen Erkenntnisse und Ergebnisse der Allgemeinheit – auch zur Weiterentwicklung – zur Verfügung stellen – Open Source sozusagen.

In diesem Beitrag über die Engineering II-Finalprojekte findest du auch jenen über die künstlichen Hände (ProHand) der TGM-Schüler:innen aus Wien.

Verletzungen von Sehnen schneller erkennen – mit der Entwicklung einer Software zur speziellen Bilderkennung hatten schon im Vorjahr Schüler:innen der HTL Salzburg – in enger Zusammenarbeit mit der PMU (Paracelsus Medizinische Privatuniversität) einen Spitzenplatz bei Jugend Innovativ erreicht („Digital Tendon Scoring Tool“ – Link zum Artikel mit diesem Science-Projekt unten).

Dieses Mal hatten Jugendliche der Salzburger HTL, eigentlich HTBLuVA (höhere BundesLehr- und VersuchsAnstalt) – in der selben Kooperation (PMU) – eine Software entwickelt, um histologische Färbungen von entnommenen Gewebeproben objektiv, schnell, automatisch auswertet.

Wie stark sich eine Sehne etwa nach einer Sportverletzung regeneriert hat, lässt sich u.a. daran erkennen, ob sie Glycosaminoglykane (GAGs) enthält. Diese sauren Polysaccharide bilden sich besonders in geschädigtem oder heilendem Gewebe. Diese GAGs lassen sich mit Alcianblau einfärben. Die vorhandenen Zellkerne werden Kernechtrot markiert. Mit einer Mikroskopie-Kamera werden Bilder von den Proben angefertigt, deren hohe Auflösung viele Rechner bisher vor Probleme stellte. Bisher erfolgt(e) die Auswertung der Bilder durch medizinisches Fachpersonal – und das nahm/nimmt noch – einige Zeit in Anspruch.

Karen Chung, Sarah Maultasch und Sarah Hörl schrieben eine Software, nannten sie „BlueVision“, und die erkennt nicht nur, ob die Gewebsprobe zeigt, dass die entsprechende Sehne krank ist oder nicht, sondern auch Details wie die genaue Sehnenschnitt-Dicke.

Dieses Projekt brachte den drei Schülerinnen den Sieg in der Kategorie ICT & Digital ein. Für die Jury begründete deren Vorsitzender, Helmut Leopold (Leiter des Forschungsinstituts für digitale Sicherheit im Austrian Institute of Technology – AIT): „Das Best Practice Beispiel für effektive und verantwortungsvolle KI-Entwicklung: Domänenexpertise trifft Data Science und Umsetzung in einer Software-Lösung. Die gute enge Kooperation im Team (Biologie, Data Science, Software-Engineering) führt dazu, dass eine Lösung gebaut wurde, die bereits von medizinischen ExpertInnen in Verwendung ist und zur Generierung von Trainingsdaten für zukünftige KI-Anwendungen dient.“

„In der möglichst frühen Krebserkennung wird unglaublich viel geforscht, die Erkenntnisse steigen exponentiell, es erscheinen laufend wissenschaftliche Papers“, steckt Alessandro Rodia vom Wiedner Gymnasium – Sir-Karl-Popper-Schule den Rahmen seiner Arbeit im Gespräch mit KiJuKU ab.

Er selbst entwickelte – als Solo-Projekt – zunächst für seine VwA (vorwissenschatliche Arbeit) eine 100-seitige Grundlage für die er rund 400 Quellen durchgeackert hatte – die Basis für den Deep-Learning Algorithmus, der ihn ins Jugend-Innovativ-Finale brachte. Nach einem Praktikum am Zentrum für Molekulare Medizin in Wien übernahm er in Kooperation mit diesem die Programmierung eines neuronalen Netzes, das medizinische Datenbanken so mit akuten Untersuchungsergebnissen dreidimensionaler Computer-Tomographie-Bilder neuer Patient:innen abgleicht, um möglichst selbsttätig, automatisch und blitzschnell Tumore zu erkennen, lokalisieren und zu typisieren. Gerade letzteres ist dann die Basis für individuelle Therapien.

Der Gymnasiast will seine Erkenntnisse nicht für sich behalten und sogar sein Preisgeld der Kinderkrebsforschung spenden.

„DrAI – Intelligent drawing robot“ nannten Samuel Nösslböck und Rene Schwarz aus der HTL Neufelden (Oberösterreich) ihr Projekt. Zweiterer hatte von Anfang an die These vertreten, Künstliche Intelligenz könne kreativ sein. Ersterer kommt eher aus der künstlerischen Ecke und bezweifelte das stark. Das verraten die beiden, die mit ihrem Projekt ins Bundesfinale des 37. Jugend-Innovativ-Bewerbs gekommen waren, dem KiJuKU-Journalisten.

Insofern die wohl beste Voraussetzung, um den Auftrage, den die beiden vom FutureLab des weltberühmten Ars Electronica Centers in Linz in Angriff zu nehmen. Es sollte dabei nicht darum gehen, was seit gut eineinhalb Jahren – und das immer besser – KI-Bildprogramme tun: Aus eingetippten Begriffen Bilder zu generieren, indem auf Datenbanken mit Millionen von Fotos zugegriffen und daraus Kombinationen erstellt werden.

Die beiden Kindheitsfreunde bauten und programmierten einen Roboter, der begonnene Zeichnungen weiter fortsetzt. Einige Beispiele hatte das Duo bei seinem Final-Stand aufgehängt. So hatte Doktor Artificial Intelligence aus etlichen spitzen Winkeln Berge und aus länglichen, senkrechten Rechtecken Hochhäuser weiter gezeichnet.

Auf den Einwand von Kinder I Jugend I Und mehr… gaben sie zwar zu, „dass unser intelligenter Zeichen-Roboter da natürlich schon nur auf Bildern aufbauen kann, die er in seiner Datenbank einmal gesehen hat. Aber das gilt ja auch meist für Menschen, wenn sie zeichnen. Die sind ja auch nicht frei von Bildern, die sie schon einmal gesehen haben.“

Im Laufe des Projekts legte der Künstler Samuel Nösslböck seine Skepsis eher ab. „Lange überlebt meine Meinung, dass es immer einen menschlichen Impuls für Kreativität braucht, nicht mehr“, gesteht er schmunzelnd. „Unsere eigene Entwicklung hat mich im Laufe des Projekts eher überzeugt, dass auch KI kreativ sein kann.“

Wird fortgesetzt – um einen Teil über die verliehenen Preise.

Jugendliche aus dem BG/BRG Stainach (Steiermark) sind mit ihren Nudeln aus Treber (einem eiweiß-reichen Abfallprodukt bei der Herstellung von Bier, der meist bestenfalls als Tierfutter verwendet, oft aber weggeworfen wird) fast „allgegenwärtig“. Schon bei der internationalen Handelsmesse im März in einem Wiener Einkaufszentrum lief ihnen Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr über den Weg. Hier nun wieder – und zwar dieses Mal Felix Holzer, Hannah Roßmann, Anna Maria Tippl und Hanna Lemmerer.

Mehr zu ihren unterschiedlichen Sorten – samt Inspiration für den durchgestylten Auftritt – und die Weitergabe ihres Know How an Volksschulkinder in dem nach diesem Absatz verlinkten Artikel:

Am zweiten Tag des 37. Bundesfinales von Jugend Innovativ konnte nur ein Teil der Schüler:innen den Stand betreuen, andere präsentierten – mit weiteren Kolleg:innen – ihre Produkte im Bundesfinale des Bewerbs der Junior Companies. Dies sind von Jugendlichen für ein Schuljahr gegründete Unternehmen, die real mit Produkten und/oder Dienstleistungen handeln – im Gegensatz zu den rein virtuellen ÜFA (Übungsfirmen, die in Handelsakademien und -schulen Teil des Pflichtprogramms sind).

Es gibt zwar Sammelsysteme für manchen Kunststoff-Arten, dennoch landet vieles irgendwo – und nicht nur unbedingt in Mistkübeln. Anna Simonsen und Samantha Wanderer aus der HTL Braunau (Oberösterreich) recherchierten und starteten dann Testreihen mit einem Mix aus einem Pilz (Penicillium citrinum) und einem Bakterium (Rhodococcus ruber). Könnten sich die von Kunststoffen ernähren?

Die beiden Schülerinnen „verpflanzten“ Symbiosen der beiden Genannten in unterschiedliche flüssige Salzmedien und dazu verschiedenste Polymere – PS, PLA, PBAT, PET und LDPE. Dann ging’s ans Messen und Untersuchen: pH-Gehalt, Gewicht, Schmelz- und Kristallisationspunkte, Struktur…

Zuerst nach drei, dann nach für, später nach sieben Wochen… Und siehe da: 2,7 Mikrogramm des zum „Fraß“ vorgeworfenen Plastiks hatten Pilz und Bakterium verzehrt.

Meine Waschmaschine macht komische Geräusche, die Kamera, der Laptop, das Handy oder was auch immer „spinnt“… Kann das wer reparieren?

Dank des Reparatur-Bonus zahlt sich das Herrichten wieder verstärkt aus. Ist dennoch – zwar für die Umwelt – aber oft für das eigene Konto kaum billiger als ein Neukauf. Und, es muss jeweils gezielt nach der jeweiligen Produkt-Kategorie gesucht werden. Könnte es nicht einfacher – und vielleicht auch billiger – gehen?

Katharina Tonev, Friederike Hausmeister und Nikol Ivanova aus der HTL Spengergasse (Wien) wollen eine übergreifende Plattform – einschließlich Austauschmöglichkeiten anbieten. „WeFix“ haben sie in ihrer Grundstruktur als Website bereits gebaut. Du lädst ein Foto des kaputten Gegenstandes rauf. Irgendwer sieht es, tritt mit dir in Kontakt – ihr vereinbart, die Person mit „Bastel“-Kompetenz bringt dein Fahrrad oder was auch immer zum Laufen, du gibst dafür Nachhilfe in Mathe, Englisch oder was auch immer diese Person benötigt. Oder es fließt Bargeld…

Soweit die Grundidee kostenloser Nachbarschaftshilfe. Die Website sollte darüber hinaus aber auch noch professionelle Reparaturhilfe als zertifizierte:r User:in anbieten können/dürfen – gegen eine entsprechende Gebühr an die Plattform. Ausgedacht und daran gewerkt haben die beiden in Rechnungswesen und Betriebswirtschaft: „Wir wollten da wenigstens etwas mit Sinn machen!“, vertrauen sie KiJuKU an.

Teil des Info-Standes von Jugendlichen aus der HBLA Modeschule am Grazer Ortweinplatz ist ein Kleiderständer. Auf dem Tisch liegen Stoff-Teile – zusammengenäht aus vormaligen Kleidungsstücken. Das trifft auf für die Sweater mit Kapuze und anderen Gewänder auf dem Kleiderständer zu. Upcycling statt Wegwerfen ist das Motto dieses Projekts, das sich aus dem Unterrichtsgegenstand „Nachhaltigkeit in der Textilwirtschaft“ ergeben hat.

Vier Schülerinnen – Jana Habernig, Maja Schellauf, Jana Emig-Ulbel und Louisa Rappold vertraten beim Jugend-Innovativ-Finale ihre Kolleg:innen Emilia Bada, Julia Dreisiebner, Isabella Helnwein, Hannah Herbsthofer, Ella Kleindienst, Katja Kleindienst, Leandro Kölbl, Marie Kronheim, Mareike Lührmann, Alexander Markuszik, Ave Ngongani, Alexander Peer, Anna Rothschedl, Polina Rudol, Anna-Maria Šiško, Yara-Nima Steinberger, Zoey Tuš, Hannah Url und Lara Wetl, die sich an alten vor allem Jogging-Hosen und -Jacken kreativ nähend betätigt hatten.

Ein wohl klingendes Motto hatten sich die zwei Dutzend Schüler:innen, die in kleinen Gruppen zu fünft arbeiteten, für ihr Projekt ausgedacht. Das Spanische „Cose el Futuro“ heißt wörtlich übersetzt: Nähen Sie die Zukunft.

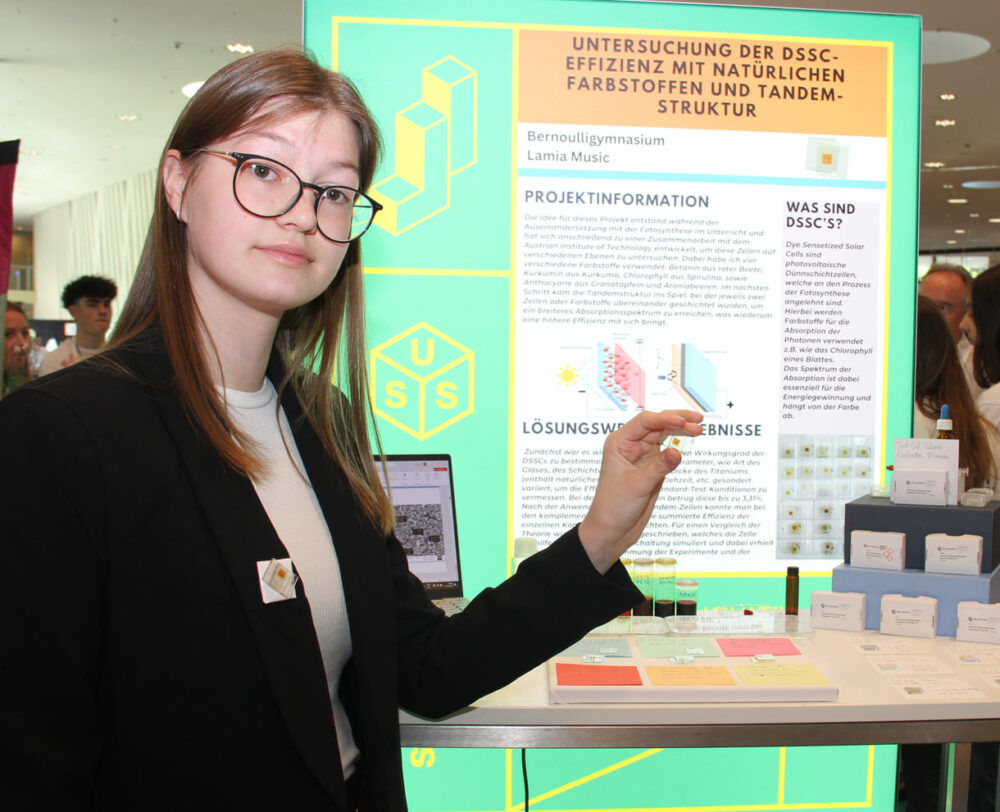

Lamia Music hätte mit ihrem Projekt möglicherweise genauso gut in der Science-Kategorie Top abgeschnitten. Was sie erforscht(e) ist nicht leicht verständlich. Im Prinzip – und möglicherweise (zu) vereinfacht – zusammengefasst, beschäftigt(e) sich die Wiener Gymnasiastin damit, wie mit Hilfe von natürlichen Farb(kombination)en die Gewinnung von Elektrizität aus Licht gesteigert werden kann.

Basis dieses Verfahrens ist die sogenannte Grätzel-Zelle (auch Farbstoff-Solarzelle), benannt nach dem Schweizer Michael Grätzel, der sie vor 23 Jahren erfunden und ein Jahr später (1992) patentieren hat lassen. Music besuchte ihn in der Schweiz. In Wien geht sie übrigens in das Bernoulli-Gymnasium, benannt nach dem Schweizer Mathematiker und Physiker Daniel Bernoulli (1700 – 1782).

„Untersuchung der DSSC (Dye sensitized solar cell) – Effizienz mit natürlichen Farbstoffen und Tandem-Struktur“ heißt die ausgetüftelte Arbeit für die Lamia Music viel theoretische Recherche betreib und praktische Experimente durchführte. „Ich habe auch verschiedene Glastypen ausgetestet“, erklärt sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Auf der Innenseite werden die Gläser jeweils elektrisch leitfähig beschichtet.

Das Neue an Musics Experimenten: Sie kombinierte Komplementärfarben, was letztlich die Effizienz der Grätzel-Zellen erhöhen sollte – und auch, wie ihre Messungen ergaben, auch tat.

Damit gewann sie die Kategorie Sustainability. Der Vorsitzende der entsprechenden Jury, Wolfram Anderle (Tech Analyst in der austria wirtschaftsservice, aws) meinte in der Begründung unter anderem: „Auf der Basis umfangreicher Analysen mit dem AIT und einer Modellierung bzw. Simulation des Modells im MathLab konnten die Ergebnisse nachvollziehbar dargestellt und ein Optimum gefunden werden. Die Arbeiten wurden auf der Basis umfangreicher Kooperationen mit in- und ausländischen Unternehmen und Instituten äußerst professionell durchgeführt.