Die meisten, stärksten Reaktionen während des Stücks und auch beim echten Nachgespräch lösen die brutalen Mord-Szenen an den fünf Kindern aus. Klar, sie sind gespielt, das in Strömen fließende Dunkelrot ist Kunstblut. Und das Spiel findet im Inneren des Hauses am Sandstrand statt, übertragen durch Video auf die große Leinwand. Dennoch: (Kaum) auszuhalten. Etliche Zuschauer:innen verlassen den Saal, (viele) andere halten sich die Augen zu oder wenden den Blick ab.

Aber wäre das nicht – dieses grausame Schauspiel dauert ewig lange – die Gelegenheit gewesen: Laut aufzuschreien? Ein Stoppen zu verlangen?

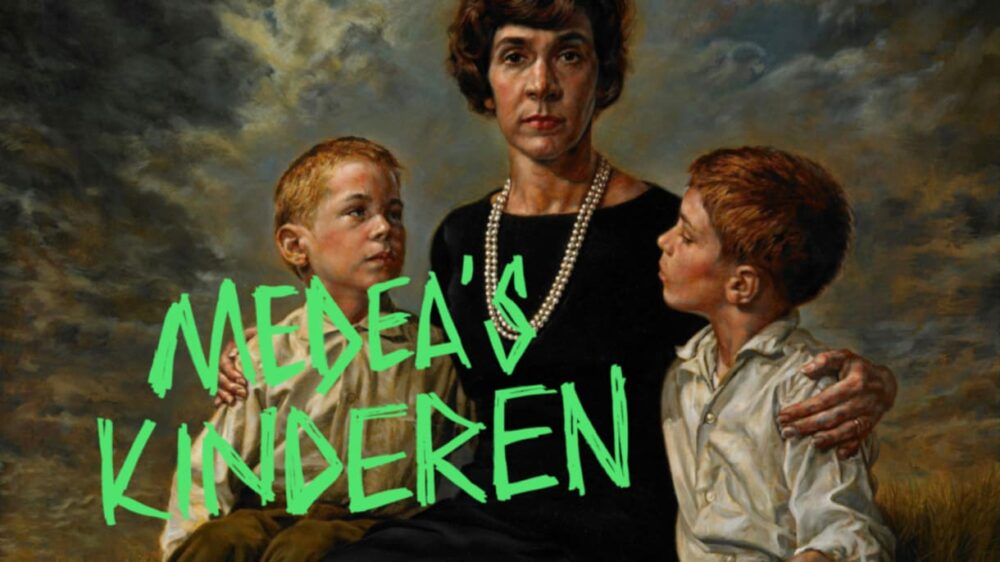

Was wäre dann geschehen? Diese Frage kam im – echten – Nachgespräch (dazu die Erklärung später). „Wir wissen es nicht, ist bisher noch nie vorgekommen“, so Peter Seynaeve, Schauspieler und Kinder-Coach in „Medea’s Kinderen“ von Milo Rau bei den Wiener Festwochen – übrigens im Jugendstiltheater auf dem Gelände des ehemaligen psychiatrischen Krankenhauses Baumgartner Höhe. „Aber sicher hätten wir reagiert. Vielleicht hätten wir gefragt, ob das viele oder alle im Publikum wollen…“

Und er schildert auch: Die beteiligten Kinder – die fünf in Wien (Jade Versluys, Gabriël El Houari, Emma Van de Casteele, Sanne De Waele, Anna Matthys, Vik Neirinck) aber auch ein zweiter Cast (Bernice Van Walleghem, Aiko Benaouisse, Helena Van de Casteele, Ella Brennan, Juliette Debackere, Elias Maes; derzeit mit Lien Wildemeersch bei anderen Gastspielen unterwegs) beim Dreh für diese Gewaltszenen, die nicht jedes Mal live gespielt werden, sondern als einmal vor-aufgenommene Videos auf die große Leinwand projiziert werden, den meisten Spaß hatten. Wenngleich manche diese Szenen bei einer Vorstellung der anderen selber nicht anschauen konnten. Und dass es auch neben dem Schauspiel-Coaching mit psychologischer Begleitung durch die ganze Probenzeit hindurch gab. Ein anderes der spielenden Kinder wird zitiert, dass es viel schwieriger gewesen sei, die Kuss-Szene zu spielen.

Das rund 1½ -stündige Stück beginnt schon ein wenig verstörend: Vorhang zu, der schon erwähnte Peter Seynaeve stellt hölzerne Klappstühle davor auf, Nach und nach kommen die fünf Kinder – eine hat noch das Handtuch über den „nassen“ Haaren, ein anderer ist noch unter der Dusche. Es startet das „Nachgespräch“. Alle tun so, als hätten sie gerade gespielt und das Publikum hätte es gesehen. Immer wieder fragt das ein, dann das andere Kind, ob es einen Monolog, ein Lied wiederholen dürfte; beginnt zu singen, ein anderes setzt sich ans Keyboard oder spielt am Theremin… – bis sich der Vorhang öffnet und das Spiel wirklich beginnt.

Auf einem öden Sandstrand zwischen Strandkorb und zweistöckigem Häuserl taucht Jason in Fell (dem goldenen Vlies?) auf. Und natürlich Medea. Sowie ein drachenartiger Dämon. Auf der Bühne von Kindern gespielt, auf der Leinwand „wiederholt“ von erwachsenen Schauspieler:innen. Dieses Muster der Verdoppelung durch unterschiedliche Generationen wiederholt sich auch beim Spiel, das an einen realen mehrfachen Kindsmord in Belgien angelehnt ist. Samt fiktiver Vorgeschichte der Mörderin, des Ehemannes und dessen Freund „Dr. Glas“.

Wobei es da schon spooky wird, einige im Publikum reißt, die wissen, dass auf dem Areal dieses einstigen psychiatrischen Krankenhauses „Am Spiegelgrund“ in der Nazizeit unter anderem ein Dr. Gross federführend an Experimenten und Morden von Kindern beteiligt war. Ein erst vor rund 20 Jahren errichtetes Mahnmal aus Hunderten Lichtstelen vor dem Theater erinnert daran.

Milo Rau, Intendant der Festwochen, hat schon öfter antike griechische Stoffe mit Verbrechen der Neuzeit – in unterschiedlichsten Gegen der Welt verknüpft (Orest mit Mosul/Irak, Antigone mit Amazonas). Der scheint’s ewige Kreislauf von Gewalt, die alle vorgeblich ablehnen und dann doch nicht stoppen, wird schmerzhaftest bewusst.

Und auch, dass für Kinder der tödlichste Ort – neben Kriegen – das eigene Heim ist. Mord in der Familie. Ausgerechnet von denen, die für den eigenen Schutz zuständig wären. So verknüpft diese Inszenierung den verfremdeten realen knapp zwei Jahrzehnte zurückliegenden mehrfachen Kindermord durch die Mutter in Belgien mit der Euripides-Version des Medea-Mythos. Da bringt sie Mermeros und Pheres, die Söhne, die sie mit dem Argonauten Jason hatte, aus Rache über den Verstoß durch ihn, um. In anderen Versionen bringen die Korinther, die die fremde Zauberin hassen, die beiden Kinder um.

Und so philosophieren die Kinder, die überzeugend spielen, denen aber doch etwas befremdlich nicht selten eher altkluge Sätze in den Mund gelegt werden, auch darüber, warum sich alles ständig wiederholen muss. Und, dass es für den Planeten wohl am besten wäre, die Menschheit würde aussterben. „Aber bitte erst nach unserem Tod!“

„Medea’s Kinderen“ vom NTGent – gespielt in flämischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln – thematisiert auch, dass im antiken griechischen Theater die Gewalt nicht explizit gezeigt wurde, sondern die Schreie aus dem Verborgenen kamen. Die Kinder also in „Medea“ unsichtbar geblieben sind. Hier rücken sie ins Zentrum. Sie spielen allerdings die meiste Zeit die Rolle der beteiligten Erwachsenen – sowohl im Medea-Stoff als auch im neuzeitlichen Mordfall. In die Rolle der Kinder schlüpfen sie fast nur rund um die und in den Gewalt-Szenen – letztere übrigens als Videos, wie sie nicht wenige Kinder und Jugendliche auch auf ihren SmartPhones finden.

Auch wenn hier Kinder zentral auf der Bühne spielen und sie und Altersgenoss:innen im Vorfeld nach ihren Fragen an den Medea-Stoff erhoben wurden, der Kinder-Blickwinkel bleibt noch immer nur der vor fast einem halben Jahrhundert entstandenen Version „Medeas Barn“ (Medeas Kinder) von Suzanne Osten und Per Lysander vom Unga Klara Theater in Stockholm vorbehalten.

Böse Kindsmörderin – so die einen. Opfer von Rassismus und Ausgrenzung, das zu einer Verzweiflungstat getrieben wird – so die anderen. Das sind die extremen Pole der Sichtweise auf die Figur der antiken Medea. Und beim „Nachgraben“ stellt sich heraus, in ursprünglichen griechischen Fassungen hat Medea gar nicht Mermeros und Pheres, die Söhne, die sie mit dem Argonauten Jason hatte, selber umgebracht.

Wie auch immer, unzählige Male wurde der mythologische Stoff in Bühnenversionen erzählt, war Ausgangspunkt für Bilder, Filme, Bücher usw. Aktuell wird er in einer sehr bewegenden psychodramatischen Form im Rahmen des Wortwiege-Theater-Festivals in den Wiener Neustädter Kasematten hinreißend gespielt.

Basis für diese Version (Regie – und Spielfassung: Anna Maria Krassnigg) ist Franz Grillparzers dritter Teil der gereimten Trilogie „dramatisches Gedicht“) „Das goldene Vlies“ (Der Gastfreund, Die Argonauten und eben Medea). Im Wesentlichen wurde der Originaltext verwendet – angereichert um das Gedicht „Liebe: Dunkler Erdteil“ von Ingeborg Bachmann, das mit den Zeilen „Der schwarze König zeigt die Raubtiernägel, zehn blasse Monde jagt er in die Bahn“ beginnt.

Nina C. Gabriel, die in dieser unterirdischen Wehranlage wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt seit Jahren überirdisch die unterschiedlichsten komplexen Figuren verkörpert, lässt teilhaben an der Entwicklung der Liebenden. Für den Fremden namens Jason, in den sich die Königstochter von Kolchis unsterblich verliebt, stiehlt sie – entgegen der eigenen Vernunft – das mit allen Macht- und Ruhm-Fantasie aufgeladene Stück Schafffell, verrät die eigene Familie und flieht mit ihm. Nach abenteuerlichen Zwischenstationen landen sie in Korinth, wo Jason seine Jugend verbracht hat. König Kreon nimmt die Familie – Jason, Medea, Mermeros und Pheres – zunächst auf, ist aber eher auf das Beutestück erpicht. Jason und die Söhne will er samt dem Goldenen Vlies, hätte gern, dass der Mann seine Frau verlässt, und stattdessen des Königs Tochter Kreusa heiratet.

Irgendwie scheint Jason (Jens Ole Schmieder) Medea schon stark zu lieben, aber der Deal! Und mit Kreusa (Saskia Klar), die sich anfangs freundschaftlich mit Medea versteht, verbindet ihn die Erinnerung an die jugendliche Gemeinsamkeit mit doch auch mehr. In wenigen Momenten lässt er noch die Liebe zur Angetrauten aufblitzen, doch mehr zieht es ihn zum Angebot der neuen Macht hin. Peter Scholz verleiht König Kreon eine schmierige Skrupellosigkeit, die an so manch aktuelle Politiker in unterschiedlichsten Ländern der Welt erinnert.

Als sich die beiden Söhne – in projizierten voraufgenommenen Videos (Film sowie Musik: Christian Mair) Nico Dorigatti, Flavio Schily – gegen Medeas Bitten, mit ihr, die nun verbannt wird, mitzukommen, entschließen, zerbricht die Hauptfigur psychisch. Getrieben von Angst und Sorge, sie könnten als Söhne der Fremden, Wilden, Zauberin vielleicht Opfer rassistischer Attacken werden, wenn Jason und Kreusa dann „heimische“ Kinder hätten, oder sie würden – zu Helden erzogen – selbst zu Mördern werden, „befreit“ sie die beiden von solch möglichen Schicksalen von deren Leben und befördert sie in den Tod. Und will damit aber auch dem nun Ex-Mann Schmerzen zufügen, die an ihre eigenen (vielleicht) herankommen.

Ob der Mord an den Kindern durch die „Erlösungs“-Fantasie nicht nur ein Schönreden ist? So viele verschiedene Medea-Interpretationen es auch gibt, meines Wissens gibt es nur eine einzige, die versucht, die sich aufbauende Tragödie aus der Sicht der Kinder zu beleuchten. Suzanne Osten und Per Lysander schufen vor rund einem halben Jahrhundert Medeas Barn (Medeas Kinder), das 1975 vom Unga Klara Theater in Stockholm uraufgeführt wurde.

Die Version in den Neustädter Kasematten hat übrigens noch einen spannenden „Mitspieler“: Zentral auf der Bühne, die fast immer an eine Kaimauer erinnert (Andreas Lungenschmid) hängt tatsächlich ein riesiges Vlies, ein Schafffell von der in Thessaloniki (Griechenland) lebenden und schaffenden aus Salzburg stammenden Künstlerin Evelyn Wallner Papadopoulou. Und dieses wird im Verlauf der Aufführung immer wieder zur Projektionsfläche – manchmal für die Videoeinspielungen und oft auch für Lichtspiele, die die jeweilige Stimmung widerspiegeln (Licht: Lukas Kaltenbäck). „Guardian Sheep“ (Wächter-Schafe) nennt die Künstlerin, die seit Jahren mit diesem Material arbeitet, ihre Installationen. „Wolle symbolisiert für mich bedingungslose Hingabe und Liebe“, erklärt sie Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… am Rande der Premiere. Die Zusammenarbeit mit der bildenden Künstlerin, die auch österreichische Honorarkonsulin in Griechenland ist, ergab sich zufällig mit der Wortwiege im Rahmen von deren „Sea Change“-Tour.

Ein Soft-Start zieht das Publikum, das an den vier Wänden rund um das jüngste Mash-up von „das.bernhard.ensemble sitzen wird, schon beim Betreten der White Box im Wiener Off-Theater ins Geschehen. Schräge Figuren wandern, kriechen, umher, nähern sich den Zuschauer:innen, werden von einem Kollegen davon aber immer wieder abgehalten. Seit Jahren verbindet das Ensemble – meist nach einer Idee von Mastermind Ernst Kurt Weigel – einen Theater- mit einem Filmklassiker zu einer höchst intensiven theatralen Performance, selten auch mit Video-Einblendungen. Wie aber meist liegt auch dieses Mal die alleine Konzentration auf analoges, Live-Schauspiel mit starkem körperlichem Einsatz.

„Medea“, dritter Teil der Trilogie „Das golden Vlies“ von Franz Grillparzer stand Pate für den Theater-Ausgangspunkt. Meist bekannt als Kinder-Mörderin, liegt in manchen Versionen der Schwerpunkt der Interpretationen auf dem Mobbing gegen die Zugewanderte. Oder auch darauf, dass sie sich an Iason rächen will, dem zuliebe sie das Goldene Vlies klaut und mit ihm und den Argonauten aus Kolchis abhaut, der sie dann aber zugunsten der Tochter von König Kreos verlässt.

Hier war’s was anderes. „Bei der Beschäftigung mit dem Medea-Stoff hatte ich sofort diese Roadmovie-Assoziation des mordenden Liebespaares. „Bonnie und Clyde“, „Wild at Heart“, „True Romance“ waren sofort präsent und natürlich auch NBK“, schreibt Weigel im Programmheft. Mit NBK meint er „Natural Born Killers“, einen Film von Oliver Stone nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino. In einem Lokal im US-Bundesstaat New Mexico richtet Mickey ein Gemetzel an, nachdem ein Gast seine Freundin Mallory belästigt hat. Das Ungewöhnliche: Am unteren Bildrand ist eine Pistole eingeblendet – wie bei einem Ego-Shooter-Computerspiel – und das 1994.

Im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… erzählt Weigel noch, dass er sich noch etliche andere Medea-Versionen reingezogen habe. Aber es blieb bei der Grundstimmung: Vermixung der Zeit, in der das Paar gemeinsam unterwegs ist mit jener der Flucht des eben genannten Paares aus dem Film.

Auf dieser Flucht bringen M & M Dutzende weitere Menschen um. In Rückblenden stellt sich obendrein heraus, dass Mallorys Vater die Tochter unzählige Male sexuell ausbeutet, die Mutter schaut weg… Neben den Morden spielt in dem Film nicht zuletzt die mediale Sensationsberichterstattung über die Taten einer- und die polizeiliche Verfolgung andererseits eine große Rolle.

Und das mixte „das.bernhard.ensmeble“ zu einer heftigen, zweistündigen, immer wieder aber auch satirisch distanzierten/distanzierenden Performance zusammen. Die Originalnamen aus dem Film und dem Stück werden verändert – Mae (umwerfend: Rinu Juniku) und Jay (heftig: Andrzej Jaślikowski) statt Medea und Iason etwa – und alles als Theaterprojekt in einem Gefängnis angesiedelt, dessen Direktor Kajetan Dick sozusagen auch die „Show“ auf der Bühne dirigiert.

Als besessener und skurpelloser Kommissar Scagnetti (der auch im genannten Film so heißt) agiert Matthias Böhm, der auch den ekelerregenden, gewalttätigen Vater spielt. Als völlig schräge Figur hoppelt Yvonne Brandstetter als Hase durch die Szenen. Dazu gesellen sich noch die – wie alle ja ständig von allen Seiten beobachtet werdenden und damit immer präsenten Spieler:innen Anja Štruc (Gefängnis-Seelsorgerin Kreusa bzw. Geisel des mörderischen Duos sowie Jula Zangger als Schamanin und u.a. wegschauende Mutter).

Für Bühne mit so manchen absurd erscheinenden Utensilien sowie Kostüme zeichnete Julia Trybula, für die ausgefeilte Choreografie- wenn Menschen von allen Seiten zuschauen – sorgte Leonie Wahl. Wie immer schuf Bernhard Fleischmann Kompositionen und die den Szenen angepasste Musik. Und: Ernst Kurt Weigel sitzt als Regisseur erstmals bei einem Mash-up von „das.bernhard.ensemble“ am Spielfeldrand statt mitten im Geschehen zu agieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen