Haben zwei HAK-Schülerinnen (Handelsakademie) ein Brettspiel zum Erlernen der Österreichischen Gebärdensprache entwickelt (Kategorie Entrepreneurship), so arbeiteten Felix Hufnagl, Maximilian Ferner und Patrick Holzer von der HTL Salzburg daran, dass Computer Gebärdensprache lernen; und zwar die American Sign Language (ASL). „Die ASL ist weltweit natürlich verbreiteter als die ÖGS (Österreichische GebärdenSprache). Aber wenn das im Prinzip funktioniert, ist es dann relativ einfach, unserer Software auch andere Gebärdensprachen beizubringen“, meint das Trio zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Die Schüler haben auf bestehenden Übersetzungen von Fingerbewegungen aufgebaut. Da Gebärdensprache aber nicht nur aus aneinander gereihten Buchstaben besteht, sondern in der Regel ganze Wörter oder sogar Wortkombinationen eigene Gebärden haben, mussten sie via Kamera und langsamen Bewegungen der „Maschine“ einen Grundstock an Wortschatz lehren.

Gebärdensprach-Systeme, die von Künstlicher Intelligenz unterstützt werden, existieren schon einige in den Weiten des Internets – meist übersetzen sie eingetippten Text in Gebärden. Das System der Salzburger Schüler soll umgekehrt Gebärden erkennen und in geschriebenen Text dolmetschen.

Hier geht’s zu den Finalprojekten von Entrepreneurship mit dem Gebärdensprach-Lernspiel.

In der Kategorie ICT & Digital gab es im nun zu Ende gegangenen 37. Bundesfinale von Jugend Innovativ ein zweites Projekt mit künstlichen Händen. Schon unter den fünf Engineering II-Final-Projekten landeten – siehe unten verlinkten Bericht – Schüler:innen des Wiener TGM mit verschiedenen Versionen samt unterschiedlicher Steuerung von Arm- bzw. Hand-Prothesen.

Fabian Schratz und Julian Gerstlohner aus der HTL Braunau setzten bei ihrem BionicArm auf eine Kombination aus biomedizinsicher Sensorik, Reizerkennung und Bildverarbeitung in Echtzeit. Die integrierte KI (Künstliche Intelligenz) lernt stets dazu und kann Bilder interpretieren, um den Handgriff der Prothese entsprechend anzupassen. Macht es doch einen großen Unterschied, ob ein gefülltes Glas, ein Blatt Papier oder eine Zahlbürste zu greifen, halten und verwenden ist.

Die Bilder kommen entweder über eine in eine Brille eingebaute Kamera oder später vielleicht sogar über Gedanken durch Messung der entsprechenden Hirn-Areale, erklären die beiden Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… Gebaut haben die Schüler alles selber – Prothese ebenso wie die Platinen im Inneren. Selber viel gelernt haben sie in einem Praktikum an der JKU in der EEG-Forschung (Elektroenzephalografie – misst die elektrische Aktivität der Hirnrinde über Elektroden). Die andere Variante um die Prothese zu steuern ist EMG – Elektromyographie (Methode, um die elektrische Aktivität und Leitfähigkeit in Muskeln zu messen).

Ähnliche Ansätze für Prothesen, so geben die beiden gerne zu, gibt es – aber die Kosten liegen im fünfstelligen Bereich, „während unsere Prothese auf ein paar Hundert Euro kommen würde.“

Und sie wollen zwar ihre Grund-Idee dahinter patentieren lassen, aber die meisten ihrer digitalen Erkenntnisse und Ergebnisse der Allgemeinheit – auch zur Weiterentwicklung – zur Verfügung stellen – Open Source sozusagen.

In diesem Beitrag über die Engineering II-Finalprojekte findest du auch jenen über die künstlichen Hände (ProHand) der TGM-Schüler:innen aus Wien.

Verletzungen von Sehnen schneller erkennen – mit der Entwicklung einer Software zur speziellen Bilderkennung hatten schon im Vorjahr Schüler:innen der HTL Salzburg – in enger Zusammenarbeit mit der PMU (Paracelsus Medizinische Privatuniversität) einen Spitzenplatz bei Jugend Innovativ erreicht („Digital Tendon Scoring Tool“ – Link zum Artikel mit diesem Science-Projekt unten).

Dieses Mal hatten Jugendliche der Salzburger HTL, eigentlich HTBLuVA (höhere BundesLehr- und VersuchsAnstalt) – in der selben Kooperation (PMU) – eine Software entwickelt, um histologische Färbungen von entnommenen Gewebeproben objektiv, schnell, automatisch auswertet.

Wie stark sich eine Sehne etwa nach einer Sportverletzung regeneriert hat, lässt sich u.a. daran erkennen, ob sie Glycosaminoglykane (GAGs) enthält. Diese sauren Polysaccharide bilden sich besonders in geschädigtem oder heilendem Gewebe. Diese GAGs lassen sich mit Alcianblau einfärben. Die vorhandenen Zellkerne werden Kernechtrot markiert. Mit einer Mikroskopie-Kamera werden Bilder von den Proben angefertigt, deren hohe Auflösung viele Rechner bisher vor Probleme stellte. Bisher erfolgt(e) die Auswertung der Bilder durch medizinisches Fachpersonal – und das nahm/nimmt noch – einige Zeit in Anspruch.

Karen Chung, Sarah Maultasch und Sarah Hörl schrieben eine Software, nannten sie „BlueVision“, und die erkennt nicht nur, ob die Gewebsprobe zeigt, dass die entsprechende Sehne krank ist oder nicht, sondern auch Details wie die genaue Sehnenschnitt-Dicke.

Dieses Projekt brachte den drei Schülerinnen den Sieg in der Kategorie ICT & Digital ein. Für die Jury begründete deren Vorsitzender, Helmut Leopold (Leiter des Forschungsinstituts für digitale Sicherheit im Austrian Institute of Technology – AIT): „Das Best Practice Beispiel für effektive und verantwortungsvolle KI-Entwicklung: Domänenexpertise trifft Data Science und Umsetzung in einer Software-Lösung. Die gute enge Kooperation im Team (Biologie, Data Science, Software-Engineering) führt dazu, dass eine Lösung gebaut wurde, die bereits von medizinischen ExpertInnen in Verwendung ist und zur Generierung von Trainingsdaten für zukünftige KI-Anwendungen dient.“

„In der möglichst frühen Krebserkennung wird unglaublich viel geforscht, die Erkenntnisse steigen exponentiell, es erscheinen laufend wissenschaftliche Papers“, steckt Alessandro Rodia vom Wiedner Gymnasium – Sir-Karl-Popper-Schule den Rahmen seiner Arbeit im Gespräch mit KiJuKU ab.

Er selbst entwickelte – als Solo-Projekt – zunächst für seine VwA (vorwissenschatliche Arbeit) eine 100-seitige Grundlage für die er rund 400 Quellen durchgeackert hatte – die Basis für den Deep-Learning Algorithmus, der ihn ins Jugend-Innovativ-Finale brachte. Nach einem Praktikum am Zentrum für Molekulare Medizin in Wien übernahm er in Kooperation mit diesem die Programmierung eines neuronalen Netzes, das medizinische Datenbanken so mit akuten Untersuchungsergebnissen dreidimensionaler Computer-Tomographie-Bilder neuer Patient:innen abgleicht, um möglichst selbsttätig, automatisch und blitzschnell Tumore zu erkennen, lokalisieren und zu typisieren. Gerade letzteres ist dann die Basis für individuelle Therapien.

Der Gymnasiast will seine Erkenntnisse nicht für sich behalten und sogar sein Preisgeld der Kinderkrebsforschung spenden.

„DrAI – Intelligent drawing robot“ nannten Samuel Nösslböck und Rene Schwarz aus der HTL Neufelden (Oberösterreich) ihr Projekt. Zweiterer hatte von Anfang an die These vertreten, Künstliche Intelligenz könne kreativ sein. Ersterer kommt eher aus der künstlerischen Ecke und bezweifelte das stark. Das verraten die beiden, die mit ihrem Projekt ins Bundesfinale des 37. Jugend-Innovativ-Bewerbs gekommen waren, dem KiJuKU-Journalisten.

Insofern die wohl beste Voraussetzung, um den Auftrage, den die beiden vom FutureLab des weltberühmten Ars Electronica Centers in Linz in Angriff zu nehmen. Es sollte dabei nicht darum gehen, was seit gut eineinhalb Jahren – und das immer besser – KI-Bildprogramme tun: Aus eingetippten Begriffen Bilder zu generieren, indem auf Datenbanken mit Millionen von Fotos zugegriffen und daraus Kombinationen erstellt werden.

Die beiden Kindheitsfreunde bauten und programmierten einen Roboter, der begonnene Zeichnungen weiter fortsetzt. Einige Beispiele hatte das Duo bei seinem Final-Stand aufgehängt. So hatte Doktor Artificial Intelligence aus etlichen spitzen Winkeln Berge und aus länglichen, senkrechten Rechtecken Hochhäuser weiter gezeichnet.

Auf den Einwand von Kinder I Jugend I Und mehr… gaben sie zwar zu, „dass unser intelligenter Zeichen-Roboter da natürlich schon nur auf Bildern aufbauen kann, die er in seiner Datenbank einmal gesehen hat. Aber das gilt ja auch meist für Menschen, wenn sie zeichnen. Die sind ja auch nicht frei von Bildern, die sie schon einmal gesehen haben.“

Im Laufe des Projekts legte der Künstler Samuel Nösslböck seine Skepsis eher ab. „Lange überlebt meine Meinung, dass es immer einen menschlichen Impuls für Kreativität braucht, nicht mehr“, gesteht er schmunzelnd. „Unsere eigene Entwicklung hat mich im Laufe des Projekts eher überzeugt, dass auch KI kreativ sein kann.“

Wird fortgesetzt – um einen Teil über die verliehenen Preise.

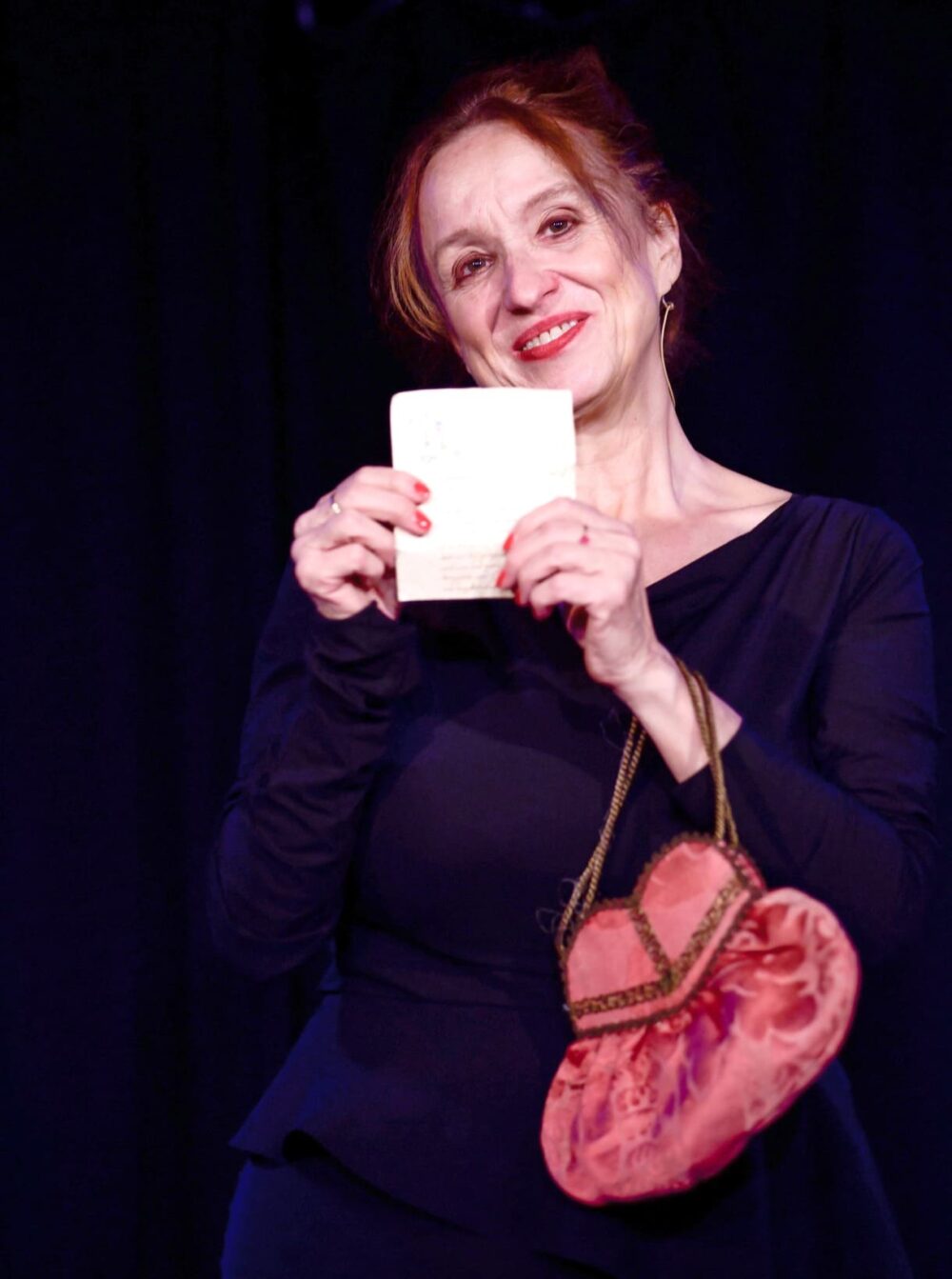

Weil im neuen Programm zu ihrem 30-Jahre-Bühnenjubiläum mehrfach die Arbeit in einer Obdachlosen-Einrichtung zur Sprache kommt, interviewte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… die Ärztin, Psychotherapeutin und Kabarettistin Dr.in Regina Hofer besonders zu diesem Bereich.

KiJuKU: Wieviel von dem was du auf der Bühne erzählst, ist Wahrheit und wieviel künstlerische Freiheit?

Regina Hofer: Spontan würd ich sagen, ist alles wahr.

KiJuKU: Auch der Französisch-Lehrer, der Schülerinnen sexuell missbraucht?

Regina Hofer: Ja, deswegen bin ich von Gmunden vom Gymnasium weggegangen, auch dass ich beim dritten Mal in der sechsten die Schul g‘schmissen und Lehre gemacht hab und dass mit der Abendschule und dass ich dann nach dem Medizinstudium beim Warten auf den Turnusplatz zur Bühne gekommen bin…

KiJuKU: Das mit der Obdachloseinrichtung hast du mir ja schon einmal erzählt, dass du dort arbeitest und dich fast am wohlsten fühlst?

Regina Hofer: Irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich diese Menschen so gut verstehe, weil ich selber ja oft auch an der Kippe war. Dadurch fühle ich mich ihnen oft nahe. Bei mir gab es dann doch immer wen, der oder die mir geholfen hat. Ich glaube, das bräuchten auch Obdachlose. Wie schon August Aichhorn (Pionier der psychoanalytischen Sozialarbeit) 1925 sagte: Jeder Mensch braucht einen Freund. Es ist mehr als nur Ärztin sein, sondern es geht darum, zu ihnen zu stehen. Das sind Menschen mit heftigen Schicksalen und sie kriegen so wenig.

KiJuKU: Außerdem haben sie sozusagen die A-Karte in der Öffentlichkeit.

Regina Hofer: Ich find es so eine Frechheit, wenn ein Politiker sagt, die Mariahilfer Straße ist wegen Obdachloser unsicher. Aus dem Feindbild folgen dann Taten wie Morde an Obdachlosen auf der Straße. Statt ihnen beizustehen.

Ich seh das, wenn man länger miteinander arbeitet – am besten in multiprofessionellen Teams – gibt es so tolle Resultate, wenn sich die Leute angenommen und geborgen fühlen, lernen sie auch wieder, auf ihren Beinen zu stehen.

KiJuKU: Das heißt, diese Arbeit verschafft dir auch Erfolgserlebnisse?

Regina Hofer: Ich hab dort (Haus Hermes für 150 Obdachlose) immer wieder Patienten, die nach wenigen Wochen sagen: „Frau Doktor, mir geht’s so guad, i waß ned, wos los ist!“

Ich erleb dann sozusagen, dass bei einem Patienten, davor 30 Jahre niemand gesehen, dass der depressiv ist. Und schon kurze Zeit der Arbeit mit ihm hat ihn rausgerissen. Obdachlose werden oft einfach nicht wirklich ernst nimmt.

KiJuKU: Wäre das nicht einmal ein eigenes Buch mit exemplarischen Beispielen, um anderen die Augen zu öffnen.

Regina Hofer: Ich hab jetzt beim Welt-Psychiatrie-Kongress (Wien, 28. Spetember bis 1. Oktober 2023) ein Symposium organisiert über Obdachlosigkeit – mit vier internationalen Frauen aus Indien, Australien und Deutschland, die sich auch damit beschäftigen.

Und ich werde so ein Buch schreiben.

Aber zuerst hier ein paar Zitate aus der Rede von Dr.in Regina Hofer beim Weltkongress für Psychiatrie….

„Ich spreche heute über Psychotherapie bei obdachlosen Menschen, weil diese Menschen, die am meisten bräuchten, am wenigsten kriegen, wie Prof Dr. Michael Krausz schon 2013 sagt: Studien, die den Zugang zur Psychotherapie untersuchen, übersehen oft die obdachlose Bevölkerung. Derzeit sind in Österreich 20000 Menschen obdachlos. Jeder Mensch kann obdachlos werden, wir wissen nicht, welche Schicksalsschläge und Retraumatisierungen uns überraschen…

Es ist ein großes Glück für Therapeut:innen, also für mich, wieviel möglich ist, wie motiviert die Patient:innen sind, wie glücklich sie sind, wenn sie wahrgenommen und gehört werden, oft zum ersten Mal im Leben. Ich habe größte Hochachtung für die Patient:innen, denn ich weiß nicht, ob ich diese Situation ertragen könnte.

Ich habe so viel Freude, wenn etwas gelingt, mehr als in der Privatpraxis und so komme ich wieder zurück auf den ersten Punkt: Jeder Mensch braucht eine/n Freund/Freundin, denn hier ist meine eigene Geschichte hilfreich: Wo es Menschen gab, die den Absturz verhinderten oder mich auffingen und ich mit den Obdachlosen auf einer Ebene sein können.“

Zu einer Stückbesprechung geht es hier unten

Gleich bei der ersten von mehreren Sponsionsdurchgängen, mit denen die 21. Kinderuni Wien am Samstag (22. Juli 2023) abgeschlossen wurde, tauchten Doktor:innen-Hüte auf. Einen großen trug der achtjährige Maximilian auf dem Kopf, der den Infopoint der Kinderuni in der Aula des altehrwürdigen Gebäudes der Universität Wien an der Ringstraße als Hintergrund für ein Foto wählte. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… vertraute er an, dass ihn besonders zwei Lehrveransaltungen beeindruckt hatten: „Uhu, Kauz & Co – die geheimnisvolle Welt der Eulen“ an der Veterinärmedizinischen Uni sowie „Das Klima und ich – kann man das malen?“ im Universitätszentrum Althanstraße (ehemalige Wirtschaftsuniversität). In der laaaangen Schlange in jenem Gang des Arkadenhofes von dem aus es hinauf in den großen Festsaal geht, war auch eine Jungstudentin mit einem Haarband mit fast winzig kleinem Dotori:innen-Hütchen zu sehen.

Nach der feierlichen Sponsion, zu der wir ein, zwei Absätze später kommen, leuchten die Augen der 12-jährigen Jasmin als sie von ihrer Lieblings-Lehrveranstaltung bei der heurigen, ihrer immerhin fünften Kinderuni, schwärmt: „Das war eindeutig eine über Gentechnik, weil wir da selber im Labor Experimente durchführen durften, wir haben Gene einer Tomate untersucht.“

Genauso euphorisch schildert Clara (11) vom „Grundkurs Chirurgie, wo wir selber eine Wunde vernähen konnten – mit einer wirklichen Operationsnadel aber auf einem Schaumstoff“. Serena (13) hatte es ebenfalls die Medizin besonders angetan, das Krankenhaus für Kuscheltiere nennt sie, die ihre fünfte Kinderuni hinter sich hat, gegenüber dem Reporter.

Clara, eine der freiwilligen Helfer:innen in den gelben T-Shirts hielt das Schild mit der 10-Uhr-Sponsion hoch und dann bewegte sich hinter dieser Schilderträgerin die schon genannte laaaaange Schlange der Kinderuni-Studient:innen – in 4er-Reihen – hinauf zum großen ehrwürdigen Festsaal mit seiner tribünenartigen Kanzel. Hier erhalten auch erwachsene Studierende Ihre Sponsions- bzw. Promotionsurkunde. Vor dem Eingang zum Festsaal bekam noch jede und jeder je eine papierene Rolle – die Urkunde, die später nach der feierlichen Zeremonie in der „Schreibstube“ ausgefüllt werden sollte.

Im Saal warteten schon (Groß-)Eltern, Geschwister und andere Begleitpersonen auf den Sesseln auf den Einzug der Kinderuni-Studierenden. Und als die alle auf dem Boden vor den Sesseln gemütlich Platz genommen hatten, ertönten Fanfarenklängen des Musik-Quartetts für die Vertreter:innen aller sieben an der diesjährigen Kinderuni Wien beteiligten Hochschulen: Sebastian Schütze (Rektor Uni Wien), Kurt Matyas (Vizerektor TU), Doris Damyanović (Vizerektorin Boku – BodenKultur), Jürgen Rehage (Vizerektor VetMed), Michael König (WU – Wirtschaftsuniversität), Franz Kainberger (MedUni) sowie Elisabeth Haslinger-Baumann (Vizerektorin FH – Fachhochschul-Campus Wien) sowie als Zeremonienmeisterin Sonja Schreiner von der Uni Wien und von Anfang an Lehrende auch bei der Kinderuni.

Jede und jeder der Würdenträger:innen hielt sich in den Reden äußerst kurz und doch immer inhaltsreich, so wurde betont, dass sich alle beteiligten Uni-Lehrer:innen über die Neugier, Wissbegierde, aber auch die Fröhlichkeit und das Lachen dieser jungen und jüngsten Studierenden gefreut haben.

Und dann ging’s um die Sponsion, das sich vom lateinischen Wort für geloben bzw. versprechen ableitet. Die Kinderuni-Student:innen wurden gebeten, aufzuzeigen, wenn sie versprechen, nie aufzuhören, Fragen zu stellen. Und noch ein zweites Mal, ob sie auch immer weiter nach Antworten auf diese Fragen suchen wollen.

Dafür wurden/werden sie jedes Jahr mit dem Titel Magistra bzw. Magister universitatis iuvenum (der Kinderuniversität) ausgezeichnet. Und – der durch die Reihen der Erwachsenen gehende Lacher ist DER sichere Wett-Tipp – wer schon zum zweiten Mal bei der Kinderuni war, kriegt ein „zum Quadrat“ an diesen Titel angehängt. Die dreifach-Studierenden erhalten den Zusatz „multiplex“ und darüber geht nicht mehr – außer eine Fanfare 😉

Übrigens: Der erste Durchgang der Kinderuni-wien-Sponsion wird traditionellerweise simultan in Gebärdensprache übersetzt. Dolmetscherin Elke Schaumberger stellt davor extra für die KiJuKU-Kamera die Worte Kinder-Uni und Sponsion dar – siehe Video.

Bereits zum fünften Mal steht in seiner Urkunde neben dem genannten Titel das auch schon erwähnte multiplex, denn Tobias war in diesen Sommerferien zum siebenten – und damit zum letzten Mal (6 bis 12 Jahre) – Kinderuni-Student. Mittlerweile ist er 13 geworden und damit für weitere Kinderunis zu alt. Von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… befragt, was in all diesen sieben Jahren das Spannendste war, nennt er „einen Workshop heuer an der FH, da durften wir echt löten – einen elektronischen Würfel“.

Dieser Workshop gefiel auch dem elfjährigen Riad am besten, der zum vierten Mal studiert hat. Er ergänzt aber noch: „Sehr gut hat mir auch „Chemie macht Spaß“, wo wir echte Experimente machen durften, am besten war das mit einem echten Feuerball.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen