Fast alle der befragten 660 Kinder in Deutschland (6 bis 11 Jahre) sagen auf die Aussage „Ich werde wütend, wenn ich ungerecht behandelt werde“ mit „eher ja“ (94 Prozent). Aber auch kaum weniger Kinder werden auch „wütend, wenn andere ungerecht behandelt werden“ (83 Prozent sagen da ebenfalls „eher ja“.

Dies ist eines von vielen Ergebnissen der Studie „Wie gerecht ist Deutschland“, die Mitte Juli 2024 vorgestellt wurden. Die Universität Bielefeld hatte – (mit-)finanziert von der Bepanthen-Kinderförderung (im Bereich Gesundheit und Ernährung wirtschaftender Konzern Bayer) 660 Kinder sowie 570 Jugendliche (12 bis 16 Jahre) repräsentativ ausführlich befragt.

Zur Ausgangsfrage stellten die Studienautor:innen (Fakultät für Erziehungswissenschaft; Leitung Prof. Holger Ziegler) den Jugendlichen die Frage offenbar ein bisschen differenzierter: „Ich bin empört und wütend…“ mit mehr Antwortmöglichkeiten – trifft eher zu/ voll und ganz / überhaupt nicht bzw. eher nicht. Voll und ganz empört und wütend bei eigener ungerechter Behandlung sind demnach knapp mehr als die Hälfte (56 %) und wenn andere betroffen sind knapp mehr als ein drittel (34 Prozent). Aber die Summe aus „voll und ganz“ plus „trifft eher zu“ ergibt dann im individuellen Fall auch 93 Prozent und bei anderen 86 Prozent also ähnlich viele wie bei den Kindern mit „eher ja“.

Auch bei anderen Fragen zeigen die Antworten, dass viele Kinder und Jugendliche sich offenbar von der Ellenbogen-Mentalität und der Ich-AG wie sie der Neoliberalismus prägt, entfernen. So sehen die Befragten (in dem Fall Jugendlichen) Handlungsbedarf der Politik nicht nur in Sachen „Bildung von Kindern und Jugendlichen“ und „Chancengleichheit von Kindern“, sondern auch in mindestens gleichem Ausmaß für Rentner*innen, gleiche Lebensbedingungen, Arme, Gleichverteilung von Vermögen und Einkommen – all die genannten Themen erhalten Zuspruch zwischen 60 und 65 %.

Mehr als ¾ der befragten Jugendlichen fühlt sich aber von politischen Entscheidungsträger:innen nicht wahrgenommen. „Leute wie ich, haben keinen Einfluss darauf, was die Regierung macht“ meinen fast acht von zehn 12- bis 16-Jährigen „eher“ (32%) bzw. „voll und ganz“ (46%).

Einfluss auf die Meinung der befragten Kinder bzw. Jugendlichen haben einerseits die wirtschaftliche Situation der eigenen Familie sowie die gesellschaftspolitische Haltung der Eltern. So finden 87 Prozent der Kinder (6 bis 11 Jahre), deren Eltern mit der Demokratie in unserem Nachbarland zufrieden sind Deutschland „eher“ (71 %) bzw. „sehr gerecht“ (16%). Die vergleichbaren Anteile bei Kindern, deren Eltern mit der Demokratie im Land unzufrieden sind liegen bei 44 bzw. 6 – in Summe also nur bei der Hälfte (50 Prozent).

Als Unterscheidungskriterium in Sachen „sozialökonomischer Status“ (SOES) wollten die Studienautor:innen von den Befragten wissen: „Für unsere Familie ist es manchmal finanziell schwierig, alle Dinge zu bezahlen, die wir für die Schule brauchen“ vs. „Unsere Familie kann es sich leisten, Markenklamotten zu kaufen“.

So erleben nicht einmal zwei von zehn Jugendliche (12 bis 16 Jahre) mit hohem SOES in ihrem Leben Ungerechtigkeiten im eigenen Leben, während dies auf mehr als ein Drittel (37%) Jugendlicher mit Familien, die’s finanziell schwer haben, erleben muss.

Insgesamt finden jedoch die befragten – in dem Fall – Kinder (ein bisschen mühsam an der Studie ist, dass offenbar nicht jede Frage jeweils Kindern und Jugendlichen gestellt wurde), dass es in Deutschland viel eher gerecht zugeht als in der ganzen Welt (zwei Drittel zu einem Viertel).

Besonders überraschend fand der Leiter der Studie, Holger Ziegler von der Universität Bielefeld, „dass Kinder und Jugendliche zwar ein differenziertes Bild davon haben, wie eine gerechte Gesellschaft aussieht, diese Komponenten in ihrer Lebensrealität aber gar nicht unbedingt wahrnehmen. Sie fühlen sich von der Gesellschaft und der Politik nicht genug gesehen. Trotzdem machen sie sich auch Sorgen um andere Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Rentner*innen. Die Vorurteile der neuen Generation gegenüber, diese „würden sich nur für sich selbst interessieren“ können in unserer Studie keinesfalls bestätigt werden.“

Nun, eine direkt vergleichbare Studie fand Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… nicht. Die BundesJugendvertretung – gesetzliche Interessensvertretung aller Menschen in Österreich bis 30 Jahre – verwies einerseits auf den „Jugendmonitor“ der Arbeiterkammer (1200 befragte 16 bis 29-Jährige; Institut Foresight). Neben dem herausragenden Ergebnis, dass die soziale Schere weiter auseinandergeht und Teuerung und Krise Jugendliche bzw. junge Erwachsene besonders stark trifft, wurde auch andere Themen wie etwa Mitbestimmung abgefragt.

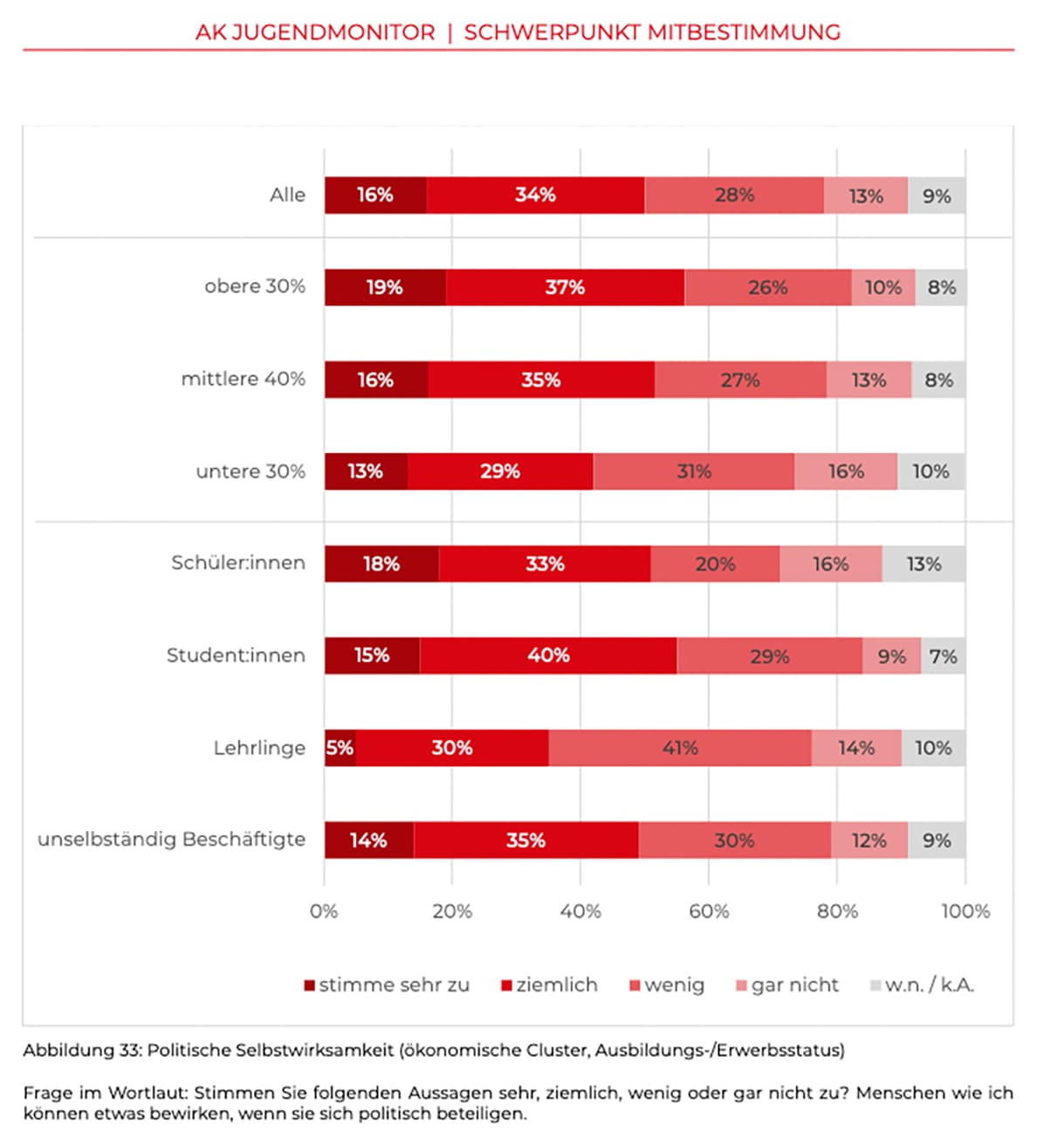

„Menschen wie ich können etwas bewirken, wenn sie sich politisch beteiligen“ beantwortete die Hälfte mit „stimme sehr zu“ (16%) bzw. „ziemlich“ (34%). „Gar nicht“ fanden 13 % und „wenig“ 28% – 9 Prozent gaben dazu nichts an oder „weiß nicht“. Allerdings klafft auch hier eine Lücke zwischen Reicheren und Ärmeren: So finden fast sechs von zehn der „oberen 30%“, dass ziemlich bzw. sehr etwas bewirken können (57%), während dieser Anteil beim unteren nicht ganz Drittel nur bei 42 Prozent liegt.

Im Vorjahr erhob das Institut Sora die Einstellung junger Menschen zu Demokratie und veröffentlichte im November 2023 die Ergebnisse der Telefon- bzw. Online-Befragung von 343 16- bis 26-Jährigen, die in Österreich wohnen. 48 Prozent bewerten die Funktionsfähigkeit des politischen Systems sehr (11%) bzw. ziemlich (37%) gut. Was allerdings im Vergleich zu 2018 einem doch deutlichen Rückgang entspricht – damals: 13 und 56, also in Summe 69%.

Aus diesen und anderen Studien und Umfragen schlussfolgert die BundesJugendVertretung: „Die Wahlbeteiligung junger Menschen entspricht aus den Erfahrungen und Wahlstudien der vergangenen Jahre dem Durchschnitt der Bevölkerung, bei Erstwähler*innen liegt er sogar darüber. Jugendliche sind politisch interessiert und engagiert. Rund die Hälfte aller Jugendlieben engagiert sich ehrenamtlich. Und jene, die in Vereinen und Organisationen, die unter dem Dach der BJV versammelt sind, aktiv sind, halten die Demokratie noch höher als Nicht-Mitglieder. Gleiches gilt fürs Zugehörigkeitsgefühl zur österreichischen Gesellschaft.

Alterung der Gesellschaft und daher weniger Gewicht von „jungen Stimmen“ und fehlendes Wahlrecht für Nicht-Staatsbürger*innen sei eine große Herausforderung für die Demokratie und nicht zuletzt dafür ausschlaggebend, dass junge Menschen immer weniger den Institutionen der Politik vertrauen und sich zu wenig mit ihren Sorgen ernst genommen fühlen. Die Demokratie als Staatsform wird aber wenig in Frage gestellt.“

Coole Idee, spannendes Setting, mitreißende Stimmung vom erhöhten DJ- und VJ-Pult in einer Ecke der Bühne schon beim Betreten des Publikumsraums im Wiener Volkstheater; samt Versuch schon in der Phase des Einlasses den Graben zwischen Bühne und Publikum zu überwinden. Einladung zum Mit-Shaken in der Disco-ähnlichen Atmosphäre. Mitspielen das ist das Motto der jüngsten Produktion „Du musst dich entscheiden!“, immer wieder auch mit dem Kürzel DMDE – mit damit bewusst ausgelösten Assoziationen.

Noch-Direktor Kay Voges hat sich eine Persiflage auf Samstag-Abend-TV-Shows ausgedacht, inszeniert und – mit Ensemble und einem externen Autor, Frederik Hartle (Philosoph und seit vier Jahren Rektor der Akademie der Bildenden Künste in Wien) ge-scriptet. Das Thema könnte auch nicht zeitgemäßer sein: Meinung zählt mehr als Fakten. Und dazu wird das Publikum gebeten, nein vielfach aufgefordert – entgegen sonstigen Gepflogenheiten („vergessen Sie nicht, nach der Vorstellung Ihre Handys wieder einzuschalten“) im Theater, die Smartphone zu zücken, online zu bleiben oder gehen, QR-Code (vom großen Screen auf der Mitte der Bühne oder vom Programmheft) zu scannen, um bei den folgenden gut ein Dutzend Abstimmungen zu voten.

Angeblich haben – bei der Premiere – viele mitgestimmt, wiewohl so manches Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… vermuten ließ, dass die Abstimmungen eher Fake waren und die Ergebnisse schon vorher feststanden. Auf Nachfrage im Volkstheater kam Sonntagmittag die Antwort: „beruht tatsächlich auf Abstimmverhalten des jeweiligen Publikums“.

Womit die Frage offen bleibt, ob das Premierenpublikum tatsächlich die eigene stets für die richtige Meinung hält, gedrückt hat, was die Show erwartete oder sich selbst auf die Schaufel genommen hat. Denn zu Beginn sollte erhoben werden: „Eine Meinung ist richtig, wenn…?“

Zur Auswahl standen: „… die Mehrheit sie für richtig hält“

„… Expert*innen sie für richtig halten“ oder

„… ich sie für richtig halte“.

Für die letztgenannte Auswahlmöglichkeit nannte die erhobene/erhabene Kanzel (DJ und VJ-Pult) fast zwei Drittel (62 %) als „Ergebnis“.

Natürlich war auch die ganze Show mit den sieben, später acht Kandidat:innen vorgegeben. Die mussten während der Musik zwischen den Feldern rot, grün und blau hin und her hüpfen – „ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht“ ruft Erinnerungen an die Kinder-TV-Quizsendung „1, 2 oder 3“ hervor. Je nach Publikums„entscheid“ dürfen sich die Gewinner:innen der jeweiligen Runde Bälle – als sichtbare Punkte – in ihre Drahtsäule werfen.

Hier setzt das Stück auf tatsächlich einen breiten Querschnitt an (Arche-)Typen, auf so etwas wie Diversität, zwecks (Einschalt-)Quote: Von Machos bis zu feministischen und queeren Kämpfer:innen, von seit ewig Benachteiligten – sei es sozial oder ethnisch bis feinsinnigen bzw. doch in finanziell besser gestellten Familien Aufgewachsenen. Die einen agieren als Einzelkämpfer:innen, andere in Teams oder als Ehepaare. Und jede/r spielt die zugedachte Rolle doch recht überzeugend: Hasti Molavian aus dem Iran Geflüchtete Nilufar Schultze, wobei das Verbindende mit ihrem Ehemann Rico (Uwe Schmieder) nicht zu finden ist. Maik aus Graz, gespielt von Fabian Reichenbach und sein Freund Moritz (Hardy Emilian Jürgens) schweben zwischen Harmoniesucht und ein wenig Esoterik. Paula Carbonell Spörk schlüpft in die Rolle der wohl Kämpferischsten gegen Vorurteile, Diskriminierung, Ausgrenzung des Abends. Sorgt dann aber doch auch für so manch negative Überraschung und Korrumpierbarkeit. Kaoko Amano gibt die feinsinnige koreanische Musikerin Kyung-Hye Song, die stets um das Recht auf ihren richtigen Namen kämpfen muss, den Moderator Tommy McDonalds, ein Mix aus Thomas Gottschalk und Ronald Mc Donald (Elias Eilinghoff) fast konsequent falsch nennt. Last but not least „Der Ebenbauer Ferdinand“ (Günther Wiederschwinger)

Der schrill-bunte, deutlich zu lange und in so manchen Wiederholungs-Schleifen damit auch mühsame Abend, der zwischendurch zu Langatmig- und folglich Langweiligkeit neigt, spielt zwecks Abwechslung – und sich teils selbst persiflierend mit weiteren Elementen: Unter anderem Einblendungen von auf alt gemachten Schwarz-weiß-Stummfilmen als „Loge der Kritik“. Bettina Lieder spielt eine gespenstische Frau in Weiß, namens Morla (in Michael Endes „Unendlicher Geschichte“ eine uralte Riesen-Schildkröte in den Sümpfen der Traurigkeit). Sie kommentierte tief-philosophisch wirkend gemeinsam mit „Indiemarx“ als Karl-Marx-Verschnitt (Christoph Schüchner), der u.a. Zitate seines „Vorbildes“ abwandelt.

Aus dem Marx’schen Satz, wonach Philosophen bis zu seiner Zeit die Welt nur verschieden interpretiert hätte, es aber darauf ankäme, sie zu verändern, wird hier „Game-Shows haben die Welt bisher…“ Und deswegen macht sich dieser „Marx“ auf, springt aus dem Film via Loge im ersten Rang ins Geschehen und macht sich zum Mitspieler der Show. Allerdings ohne sie wirklich zu verändern, auch wenn er zunächst gekonnt im ausgeschütteten Bällebad hin und her tänzelt, bevor er reihenweise slapstick-artig ausrutscht und hinfällt. Naheliegend wäre beispielsweise gewesen, statt des Kampfes alle gegen alle um die als Preis winkenden zwei Millionen Euro vorzuschlagen, diese auf die acht Mitspieler:innen aufzuteilen – wären immerhin 500.000 für jede/jeden 😉

Etliche weitere Elemente – aktionistische via Video übertragene „Außenwette“ sozusagen oder Anspielungen (Produzent „Harry Weinlein“ – Andreas Beck) Vielfältiges ins Spiel bringen (Bühne: Michael Sieberock-Serafimowitsch, Kostüm: Mona Ulrich, Komposition: Fiete Wachholtz, Finck von Finckenstein, Video Art: Max Hammel) samt Zitaten von Freidrich Schiller, Theodor Adorno und Anleihen bei der Literaturwissenschafterin Gayatri Spivak (geboren in Indien, lehrend an US-Unis) sorgen für einen üppigen Abend. Die schräge, witzig gedachte Auseinandersetzung damit, dass Meinungen zunehmend im öffentlichen Diskurs Fakten und Wissen in den Hintergrund drängen, hätte sich vielleicht doch eindampfen lassen können und so Langatmigkeit vermieden, die auch phasenweise dazu führte, dass aus der Persiflage von Samstag-Abend-TV-Shows fast selber eine – mit obligater Sendezeitüberziehung – wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen