Von sonnengelb umgebenen drei Stoffwänden, die von vornherein Zuversicht ausstrahlen und zwischen zwei großen hellgrünen Kulissen-Elementen sowie fallweise Farben wechselnden senkrechten Leuchtstoffröhren spielt sich die Jugend-Kult-Geschichte „Tschick“ seit Kurzem – immer wieder (Termine in der Info-Box am Ende des Beitrages) ab. Obwohl Maik Klingenberg (14) die Hauptperson ist, die die Story aus seiner Sicht erzählt – und auch die größte Entwicklung durchmacht – ist der Roman, Film, die Theaterversion nach seinem zum Freund gewordenen neuen Klassenkollegen Andrej Tschichatschow (manchmal auch Tschichatschoff geschrieben) benannt. Der Einfachheit, weil gleich bei seiner Vorstellung Lehrer Wagenbach den Namen kein einziges Mal unfallfrei aussprechen kann – naja, viel mehr will – eben „Tschick“ genannt.

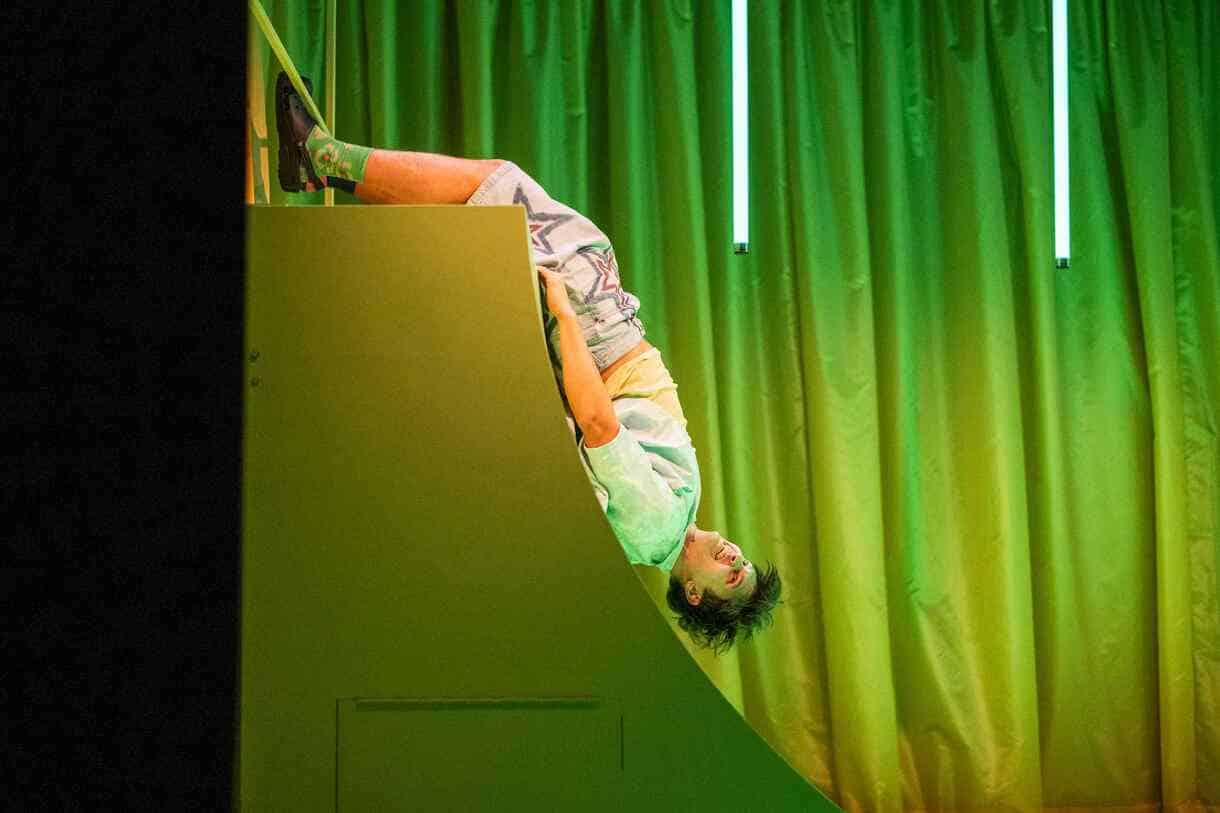

Vor acht Jahren schon vom Theater der Jugend in Wien, im Vorjahr dann sogar in einer Opernversion in der Wiener Staatsoper gesungen und gespielt, bevölkern Maik und Tschick nun auch in St. Pölten die Bühne im Hof – Gastspiel des Landestheaters NÖ. Links – vom Publikum aus gesehen – der Anfang (oder das Ende?) einer Skate-Ramp; rechts – noch nicht ganz von Anfang an – eine hölzerne Konstruktion, die ansatzweise an ein Auto erinnert (Bühne: Chani Lehmann). Das erst durch das Bespielen durch die Protagonisten, zeitweise auch die Protagonistin zu einem solchen wird – Road-Theatre, ausgeborgt vom Begriff Road-Movie (2016 als Film in den Kinos) sozusagen. Als solches ist auch schon der vor fast eineinhalb Jahrzehnten erschienene Roman geschrieben worden – von dem bald nach der Veröffentlichung jung verstorbenen Autor Wolfgang Herrndorf, der übrigens 2004 den Publikumspreis beim berühmten nach Ingeborg Bachmann benannten Literaturpreis gewonnen hatte. Den Ansatz zum auch für ihn überraschenden Höhenflug (2010 erschienen, in der Saison 2012/13 meistgespieltes Stück auf deutschen Bühnen konnte er noch miterleben; er starb im August 2013). Eines von Herrndorfs Vorbilder für „Tschick“ war „Huckleberry Finn“. Jugendliche, die auf sich allein reisend die Welt erkunden. Weshalb in dem Roman – und seinen Bearbeitungen – die vorkommenden Erwachsenen auch nur Nebenfiguren sind.

Maik, gespielt von Tobias Artner, stammt aus reichem Haus – mit alkoholkranker Mutter und Vater, der in Immobilien macht, aber gerade mit einem großen Projekt Schiffbruch erlitten hat. Schüchtern, zurückhaltend, ohne Freund:innen. Da kommt „Tschick“ (Lennart Preining, der aber noch in einige andere Rollen schlüpft, unter anderem Maiks Vater!) neu in die Klasse, aber erst am Beginn der Sommerferien kommts zur wirklichen Begegnung der beiden. Der hat in der Klasse auch keine Freund:innen, aber ist der Typ Sch…-dir nix bzw. -drauf. Hat ein Auto „ausgeborgt“ und animiert Maik mit ihm auf Tour zu fahren – in die Walachei. Was Maik für ein Fantasie-Region hält, es als Landschaft im Süden Rumäniens aber wirklich gibt.

Nach anfänglichem Zögern, löst sich Maik darauf ein. Und so erleben die beiden das eine oder andere Abenteuer, vor allem aber viele Begegnungen. Und da fast ausnahmslos positive. Weshalb das Landestheater auch gleich im (digitalen) Programmheft Maiks Schlussfolgerung gegen Ende zitiert: „Seit ich klein war, hatte mein Vater mir beigebracht, dass die Welt schlecht ist. Die Welt ist schlecht und der Mensch ist auch schlecht. … Wenn man Nachrichten guckte: Der Mensch ist schlecht… Und vielleicht stimmte das ja auch, und der Mensch war zu 99 Prozent schlecht. Aber das Seltsame war, dass Tschick und ich auf unserer Reise fast ausschließlich dem einen Prozent begegneten, das nicht schlecht war.“

Und diese Stimmung strahlen auch die knapp 1¼ Stunden in der Bühne im Hof aus (Regie: Mira Stadler). Abenteuerlich mit immer wieder auch tiefgehenderen Gesprächen sozusagen über Gott und die Welt, das Leben im Allgemeinen, die Liebe im Konkreten, aber nicht abstrakt, abgehoben, sondern wie reale Jugendliche, die den beiden Schauspielern abgenommen werden können. Womit sie Herrndorfs Sprache und Intention live erleben lassen.

Weine Wucht ist vor allem aber die Dritte im Bunde auf der Bühne: Laura Laufenberg. Sie spielt nicht nur die freche, offene, aufmüpfige, dauerquasselnde, bei der ersten Begegnung auf der Müllhalde abwehrend aggressive Isa Schmidt, die dann eine Zeitlang das reisende Duo zum Trio erweitert, sondern verwandelt sich – mitunter blitzschnell nur durch Mimik, Gestik, Sprachfärbung oder eine Kopfbedeckung – fast ein Dutzend weiterer Charaktere. Da sind unter anderem drei Kinder, die alternativ aufwachsen, nicht wissen wo der Supermarkt ist, nach dem Friedemann, der erste der Kids, von den beiden Jungs gefragt wird, dafür aber von der Mutter (natürlich ebenfalls von Laura Laufenberg gespielt) gesund und gut bekocht werden. Sie gibt aber auch den ignoranten, autoritären Lehrer Wagenbach, den alten knorrigen Horst Fricke mit seinem Gewehr und nicht zuletzt auch Tatjana Cosić, in die Maik verliebt ist und für die er wochenlang an einer fotorealistischen Zeichnung der Sängerin Beyoncé arbeitet. Dann aber doch nicht zu deren Geburtstagsparty eingeladen ist, mit Maik aber einfach vorbeifährt und ihr die in die Hand drückt.

Die trotz aller Troubles – wie wo kriegen sie was zu essen her, wie kommen sie an Benzin, Unfall, Maiks Vater, der dem Sohn eintrichtern will, alle Schuld auf Tschick zu wälzen, was der dann (natürlich) nicht macht – optimistische, positive Grundhaltung wird nicht zuletzt durch die Musik abgerundet. Bernhard Eder hat den „Lovesong for Isa“ komponiert und bekannte Nummern arrangiert wie „Maschin“ von Bilderbuch, „Yeah!“ von Usher, „Angst“ von Low Life Rich Kids, „Sunny“ von Brockhampton und nicht zuletzt auch den nervigen Uralt-Klassiker „Pour Adeline“ von Richard Clayderman. Letzteren „finden“ die beiden auf einer Kassette im „ausgeborgten“ Lada. Der Musiker hatte – naheliegenderweise – auch eine Nummer von Beyoncé (Halo), aber auch „Survivor“ von Destiny’s Child und weitere Songs eingeplant, die es – wie dem Programmheft zu entnehmen – aber nicht in die Inszenierung geschafft haben. Die eingespielte Musik ist aber nciht nur Hintergrundgeräusch – die Schauspieler:innen verwandeln sich in Tänzer:innen, mitunter auch im Sitzen 😉

Die Bühne im Hof war übrigens – was bei Jugendstücken in Theater nicht immer der Fall ist – sogar bei der Premiere voller Jugendlicher. Die am Ende ziemlich enthusiastisch Beifall spendeten- zaghaft ertönte in einer der vorderen Reihen sogar der Spruch „Zugabe“. Die theater-interessierten 12-jährigen Brüder Jonas und Jakob zeigten sich in einem Kürzestgespräch nach der Premiere Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… gegenüber sehr angetan – vom Stück und dem Schauspiel. Der Zweitgenannte hatte auch schon „erst das Buch zur Hälfte gelesen, den Film angeschaut und dann wieder den Roman weitergelesen“. Womit er wusste, was wann kommt – und die Inszenierung „sehr gut“ fand.

https://kurier.at/leben/kiku/tschick-im-theater-der-jugend-abenteuer-vertrauen-schoepfen/172.543.237

Kinderspiele – Verstecken, Krippenspiel, ein (riesiges) Papierschiff falten, über Landkarten segeln, hoch und höher schaukeln … – und doch liegt über all der spielerischen Leichtigkeit ein Hauch von Düsternis, gepaart mit sarkastisch wirkenden Sprachspielen. Den immer näher kommenden Hauch des Todes, den die Kinder seinerzeit erst erahnten, dann immer näher kommend verspüren mussten, hatte Ilse Aichinger in ihrem Roman – viel zu wenig bekannten – „Die größere Hoffnung“ (erste Fassung 1948, von der Autorin selbst überarbeitete 1960) in Worte gefasst. Diesen Mix aus immer näher kommender Katastrophe, die nach und nach Kinder mit „falschen Großeltern“ aus dem Kreis der Freund:innen holten mit doch noch immer teils heiterem (Kinder-)Spiel gibt es seit Kurzem – und leider viel zu selten – in einer sehr bewegten und bewegenden Bühnenversion im niederösterreichischen Landestheater St. Pölten.

Die freie Regisseurin Sara Ostertag hat mit der Haus-Dramaturgin Julia Engelmayer behutsam, praktisch nur aus Originaltexten– samt Einhaltung der Kapitelabfolge – und genau im Sinne und Stile Aichingers die Spielfassung erarbeitet. Die rhythmische Sprache des Romans hebt die phasenweise auch direkt ins Schauspiel eingebettete Musikerin Mira Lu Kovacs hervor, unterstreicht sie – ob auf der Bühne oder die meiste Zeit in der Loge rechts von der Bühne (vom Publikum aus gesehen) in einer Art Studio; besonders auffällig dabei, wenn sie mit einem Geigenbogen die Gitarrensaiten streicht.

Dass das Versteck-Spiel auf dem Friedhof stattfindet, ist nicht nur Metapher dafür, dass viele dieser Kinder in absehbarer Zeit massenweise ermordet werden, sondern spricht auch an, dass sie als Jüd:innen in Parks nicht spielen durften. Diese Episode hatte Aichinger in einem kurzen Prosastück „Das vierte Tor“ schon Anfang September 1945 im „Wiener Kurier“ veröffentlicht – und hat sie in der Folge zum Kapitel „Das heilige Land“ im Roman ausgebaut. In der kurzen Urversion hatte sie unter anderem die Frage an die Kinder eingebaut: „Ja, habt ihr denn gar keine Angst vor den Toten?“ mit der schlagfertigen, erschütternden Antwort: „Die Toten tun uns nichts!“

Ob Herbergs-Suche im Krippenspiel oder spielerischer Streit mit dem Konsul um ein Visum für das Entkommen, ob Schaukeln auf alten an Ketten hängenden metallenen Booten (übrigens original aus dem Jahr 1948) – natürlich wissen alle, die das Stück heute anschauen – ebenso wie die Autorin es zum Zeitpunkt des Schreibens wusste, dass für die meisten dieser Kinder ihr eigener viel zu früher Tod oder jedenfalls der Verlust vieler ihrer Verwandten am Ende stand. Und dennoch strahlen diese Kinder, die von den erwachsenen Schauspieler:innen sehr glaubhaft verkörpert werden, zumindest eine trotzige Lust am Spiel aus. Immer wieder auch mit einem kräftigen Schuss Sarkasmus.

Dazu zählt sicher auch der Streit zwischen Julia, die ein Visum für die Schiffs-Passage in die USA bekommen hat und Ellen, die bleiben muss. Erstere wirft Zweiterer vor, sie darum zu beneiden, weil sie das „größere Abenteuer“ haben werde. „Das größere Abenteuer werde ich haben!“, kontert Ellen.

Einerseits, um sich vielleicht selber – trotz alledem – noch etwas Mut zu machen, andererseits, tiefschürfende Wahrheiten zu erkennen – und „nebenbei“ ein Wort- und Gedankenspiel kommt treffend im folgenden Zitat zum Ausdruck:

„Die geheime Polizei hat Angst.“

„Klar“, sagte Anna. „Die geheime Polizei ist Angst, lebendige Angst – weiter nichts.“ Der Glanz in ihrem Gesicht vertiefte sich.

„Die geheime Polizei hat Angst!“

„Und wir haben Angst vor ihnen!“

„Angst vor der Angst, das hebt sich auf!“

Natürlich geht’s unter den Kindern auch nicht immer nur harmonisch zu, Streit, wer welche Rolle im Krippenspiel übernehmen darf oder Debatten darüber, was der Stern bedeutet. Während die einen ihn schon als Zeichen des Todes deuten, will ihn Ellen eher als Auszeichnung betrachten. Diese Protagonistin Ellen wird übrigens immer wieder von einer anderen Schauspielerin (Caroline Baas, Bettina Kerl, Julia Kreusch, Laura Laufenberg) dargestellt – ohne aber je zu verwirren. Die vier schlüpfen – ebenso wie ihre Kollegen Tobias Artner, Lennart Preining und Michael Scherff – jeweils in viele Rollen – nicht nur der Gruppe der spielenden Kinder, sondern auch in die von Erwachsenen, wie Ellens Mutter, Großmutter, Vater, Konsul, Soldat, Verkäuferin und weitere.

„Bin ich ein Fremder, weil mein Haar schwarz und gekraust ist, oder seid ihr Fremde, weil eure Hände kalt und hart sind? Wer ist fremder, ihr oder ich? Der hasst, ist fremder, als der gehasst wird, und die Fremdesten sind, die sich am meisten zu Hause fühlen!“

Aus dem Roman „Die größere Hoffnung“ von Ilse Aichinger

Hat Aichinger – und damit die Bühnenversion – natürlich den Holocaust und in dem Fall vor allem dessen frühe Auswirkung auf Kinder im Fokus, so deutet das Stück – mehr noch als auch schon der Roman – eine darüber hinaus reichende Gültigkeit an. Die „falschen“ Vorfahren zu haben, ein Visum nicht zu kriegen, jene, die es kriegen, kommen davon, die anderen müssen bleiben… Kinder, die selbst unter heftigsten Bedingungen spielen wollen und können – und dadurch vielleicht trotz der Ahnung und des Wissens um ihren eigenen viel zu frühen Tod „größere Hoffnung“ versprühen, oder wenigstens möglich erscheinen lassen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen