Für die erste Irritation sorgt das E3 Ensemble mit dem jüngsten Stück, „Eine Ballettoper“ im Theater am Werk (wo die Gruppe erstmals spielt) schon mit der Beschriftung der Sitzplätze: „Prater“, „Ballon Mitte“, und ähnlich fast kryptisch wirkende Bezeichnungen. Die einen wundern sich, dass so viele Sitze schon reservierte seien, andere fürchten: „Oje, steht das für Sitzplatzgruppen, die je nachdem während der Aufführung in irgendeiner Form mitmachen müssen und dritte erhalten die Erklärung: „Parterre“, „Balkon“… sozusagen „verbuchselte Wechstaben“ eines großen Theater-, in dem Fall eher Opernhauses.

Während des Einlasses laufen Buchstaben über ein altes Über-Kopf-Laufband in den früher bekannten roten Leuchtpunkten über der mit einer spiegelnden Folie ausgelegten Boden: „Erster Akt“.

Mit Betreten der ersten Protagonistin leuchtet „zweiter Akt“ auf. Wie später ihre Kolleg:innen ist sie mit einem – in ihrem Fall orangefarbenen – Tutu und einer mächtigen turmartigen Perücke (dazu noch weiter unten) ausgestattet. Von einem kleinen zerknitterten Zettel liest sie einen Text vor, der sich einerseits durch praktisch absolute Unverständlichkeit auszeichnet, andererseits so viele Anklänge an und Ähnlichkeiten zu hochgestochen pseudo-intellektuellem Sprech enthält, dass du ins Grübeln kommst, von wem könnte dieses Zitat stammen. Spoiler: Ein Produkt bei der Entwicklung von „Eine Ballettoper“ (Konzept: Isabella Jeschke, Gerald Walsberger, Sebastian Spielvogel, der auch für die Bühne verantwortlich zeichnet).

So viele und geballter Text kommt übrigens in der Folge – insgesamt 1¼ Stunden – nie mehr, da beschränken sich die Worte auf Satzfetzen – die pendeln zwischen Dadaismus und bekannten Allgemeinplätzen à la „da müsste man doch, aber…“ oder einem dann doch ganzen Satz: „wichtig, in der gestrigen Zeit ans heute denken“… Wer auch immer von den sechs Darsteller:innen – neben der schon genannten Isabella Jeschke noch Antonia Dering, Lilian Gartner, Leon Lembert, Michaela Schausberger und Gerald Walsberger – so ein Bruchstück ausspuckt – die anderen stimmen in eine Art „blablabla“-Chor ein.

Aber 😉 gesprochen Sprache spielt nur am Rande eine Rolle. Selbst die opernarienmäßig gesungene – mit Versatzstücken aus Französisch und Italienisch – tut nicht viel zur Sache. Über das oben erwähnte Laufband läuft mitunter korrespondierende verspielte Schrift – von GRA GRAZIE L über „Je suis le societe“ (ich bin die Gesellschaft – könnte übrigens auch Firma heißen!) bis zu „ICHICHICH…“ – letzteres übrigens gleich zehn Mal in Serie.

Ins Zentrum stellen Inszenierung und Performance höchst körperliches Schauspiel, tänzerische Bewegungen, Gesang und gekonnte künstliche und künstlerische Auszucker sowie immer wieder gleichzeitig den Kampf um den Platz im Mittelpunkt, um Aufmerksamkeit. Zu viel wurde und wird geredet – ist die Botschaft, die so „nebenbei“ damit transportiert wird. Was hier nun leider nicht so ganz möglich ist, obwohl: mehr als drei Dutzend Szenenfotos sowie das Trailervideo bieten auch Einblicke abseits von Worten 😉

Auch wenn jede Produktion wie vieles, ja das meiste im Leben mehr oder minder Teamwork ist, dreht sich (nicht nur) auf Bühnen nicht selten so manches ums große Ego von Stars und jenen, die gern solche wären. Satirisch und vor allem selbstironisch nehmen die sechs Protagonist:innen derartiges Verhalten und nicht selten sich selbst auf die Schaufel. Führen sich dabei heftigst auf – und haben ihren Spaß an dem (selbst-)zerstörerischen Spiel, beginnen nach und nach Fetzen aus der Spiegelfolie am Boden raus- und Perücken einander vom Kopf zu reißen.

Ruhepol an der Seite der Spiegelfläche: Clemens Sainitzer mit seinem Cello und selbst komponierter Live-Musik – die er nicht nur mit dem Bogen spielt, sondern auch zupfend, in der Art einer hochgestellten Gitarre fast rock-opernmäßig und dem Instrument nicht zuletzt auch mit Trommeln, Kratzen und anderen Behandlungen des hölzernen Resonanzkörpers Töne und Klänge entlockt.

Seine Perücke erinnert an einen Turm aus Lockenwicklern – nur völlig glatt. So wie Carlotta Dering & Marlene van Dieken hier die inneren Kartonröhren von Klopapier-Rollen verarbeitet haben, so bauten sie auch alle anderen Turmfrisuren aus Recyclingmaterialien: Wischmobs, Drahtwascheln, einem Handtuch und die irgendwie an ein Herz – oder zwei Hörner erinnernde Perücke Gerald Walsbergers aus einer Vielzahl von BH – alle eingefärbt in orange, pink, lila Farbtönen wie die Tutus.

„Eine Ballettoper“ ist ein mehr als gelungener Mix aus systemischer Kritik in einer locker-leichten Art mit viel Humor, die mehr noch als den Kopf das (Bauch-)Gefühl adressiert – und in einer Szene rund um „outsourcing“ des Pumpens von Herzen noch deutlich metaphorisch anspielt. Bei den allermeisten Empfänger:innen kommt das auch an. Schade, dass es nur mehr Restkarten gibt – aber eine Zusatzvorstellung am 14. April, der allerdings leider schon in den Osterferien liegt.

Am ersten Tag des neuen Jahres 2025 überträgt „Arbos – Gesellschaft für Musik und Theater“ aus dem Salzburger Breloque-Theater Viktor Ullmanns im Konzentrationslager Theresienstadt komponierte Oper „Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung“ (Ullmann unter Mitarbeit von Peter Kien). Er schrieb dieses musikalische Theaterstück 1943 und 1944 als Kritik am herrschenden Nazisystem bzw. an jeder Form autoritärer menschenverachtender Regimes – ausgehend von eigenen Erfahrungen als Soldat im Ersten Weltkrieg – und wurde am 18. Oktober 1944 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet.

Erst mehr als 30 Jahre nach seinem gewaltsamen Tod erfolgte die Uraufführung in der Amsterdamer (Niederlande) Oper. Das genannte Theater in der Stadt Salzburg – gegründet von Myrto Dimitriadou, der langjährigen Leiterin des Toihaus Theaters in unmittelbarer Nähe, inszeniert diese Oper als Zusammenarbeit von Schau- und Puppenspieler:innen. Regie führt Herbert Gantschacher, der sich seit Jahrzehnten mit Leben und Wer von Viktor Ullmann beschäftigt und dazu schon viel publiziert sowie die Ausstellung Ausstellung „Viktor Ullmann – Zeuge und Opfer der Apokalypse“ kuratiert hat – Link zum Viktor-Ullmann-Projekt am Ende des Beitrages. Rita Luksch und Markus Rupert spielen mit handgefertigten Requisiten und Puppen der bildenden Künstlerin Burgis Paier.

Anlass für die Übertragung ist die 127. Wiederkehr des Geburtstages von Ullmann (1. Jänner 1898 in Teschen. Sein Vater Maximilian Ullmann war Berufsoffizier und zu dieser Zeit dort stationiert. In Teschen war das Armee-Oberkommando der k.u.k. Wehrmacht der Vielfachmonarchie des Erzhauses Habsburg untergebracht. Heute ist die Stadt entlang des Flusses Olsa zwischen der Republik Polen, Cieszyn, und der Tschechischen Republik, Český Těšín, geteilt.

Arbos – Gesellschaft für Musik und Theater überträgt diese Oper in dieser Inszenierung in diesem Jahr noch einmal – wieder kostenlos; Spenden erwünscht: Am 18. Oktober 2025 anlässlich des 81. Jahrestages der Ermordung Ullmanns im KZ auschwitz – durch das Giftgas Zyklon B. Als Soldat im Ersten Weltkrieg war er Zeuge des Giftgasangriffs an der Isonzofront am 24. Oktober 1917 geworden, bei der Grünkreuz und Blaukreuz eingesetzt wurde – artverwandt zum von den Nazis verwendeten Zyklon.

arbos -> stream „Der Kaiser von Atlantis…: 1. Jänner 2025; 20 Uhr“

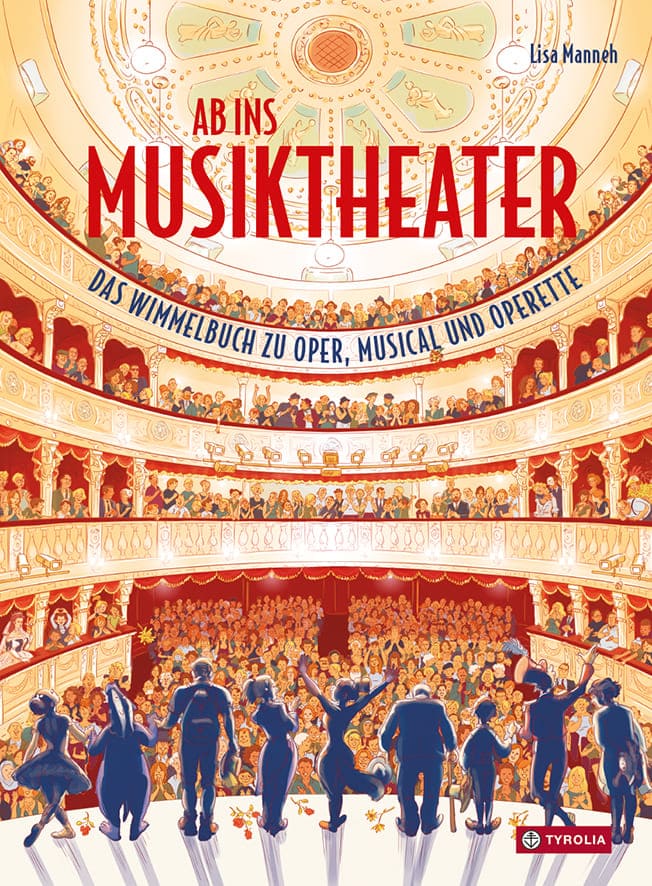

Wenn du eine Vorstellung mit Musik – ob Oper, Operette oder Musical – besuchst seist und hörst du – genauso wie bei einem Theaterstück oder auch in einem Kinofilm oder einem Konzert „nur“ mehr das Ergebnis. Was aber passiert davor und rundum. Sozusagen das Making of hat sich ein kürzlich erschienes großformatiges Bilderbuch, viel mehr eine Art Wimmelbuch vorgenommen.

Lisa Manneh hat sich für „Ab ins Musik Theater“ lange und viel im Musik Theater an der Wien (neben dem berühmten Naschmarkt) umgeschaut und -gehört, viel mit Mitarbeiter:innen gesprochen und daraus sieben üppige Doppelseiten gestaltet. So siehst du, wie Bühnenarbeiter:innen teils große, schwere Kulissenteile aufbauen, wie Sänger:innen und Schauspieler:innen auf der Bühne proben, Musiker:innen im Orchestergraben dirigiert werden. Oder mitten im Publikumsraum eine lange Tischplatte liegt hinter der Regieleute, Licht- und Tontechniker:innen sitzen, um bei einer der Proben alles einzurichten, so dass es bei den Vorstellungen dann perfekt passt.

Die Illustratorin lässt dich aber auch in viele der anderen Räume im Theater blicken – wo so manches besprochen wird, wo aber auch in den Gängen, auf den Stiegen andere Menschen Böden aufwischen…

Natürlich siehst du am Ende auch Publikum, das das große Haus mit mehr als 1000 Sitzplätzen und ein paar Dutzend Stehplätzen füllt – und auf der letzten Doppelseite eine Vorführung anschaut – und zwar eine der Oper „Das schlaue Füchslein“ mit der Musik von Leoš Janáček (im tschechischen Original: Příhody lišky Bystroušky) ist eine Oper in 3 Akten des tschechischen Komponisten Leoš Janáček. Den Text (das Libretto) dazu hat er auf der Basis einer Fortsetzungsgeschichte des Dichters Rudolf Těsnohlídek und des Zeichners Stanislav Lolek verfasst.

Die beiden Genannten haben die Geschichte einer Füchsin, die von einem Förster gefangen wird und auf dessen Hof aufwächst, vor mehr als 100 Jahren für die Tageszeitung Lidové noviny in Brno (Brünn) als Comic-Streifen verfasst und gezeichnet. „Parallel dazu nehmen die Schicksale der mit der eigenen Unvollkommenheit kämpfenden Menschen ihren Lauf und sind in Art einer Fabel eng mit dem Geschehen in der Tierwelt verwoben. Eine deutsche, vom Original in der Handlung stark abweichende Textfassung schuf Max Brod“, heißt es auf Wikipedia.

… steht die genannte Oper gar nicht auf dem Programm im Musik Theater an der Wien, das nach längerem Umbau eigentlich schon eröffnet haben sollte, was sich für den Vollbetrieb noch verzögert. „Das schlaue Füchslein“ wurde vor zwei Jahren im Ausweichquartier in der Halle E im MuseumsQuartier gespielt – in tschechischer Sprache mi deuten und englischen Übertiteln. Wird sie im renovierten Stammhaus wieder aufgenommen? Diese Frage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… im Musik Theater Wien wurde verneint.

Und so viel es auch in dem durchaus spannenden Wimmelbuch zu sehen gibt, ein paar erklärende Texte – vielleicht nicht in den Bildern aber in einer Art Anahang-Doppelseite – hätten dem Buch doch ganz gut getan.

Außerdem bieten auch andere Häuser Musiktheater – auch für junges Publikum – an, nicht nur das Musik Theater an der Wien.

Höchst Ungewöhnliches spielt sich derzeit als Gastspiel im Theater Arche (Wien-Mariahilf) ab: Eine Oper mit kleinem Live-Kammerorchester auf der Bühne, singenden, teils tanzenden, schauspielenden Drag-Queens und -Kings mit schrillen, teils bewusst verstörenden Klängen.

„The Mirror of Nomori“ (Musik & Text: Wataru Mukai) nennt sich im Untertitel „queere Drag-Oper nach dem japanischen Noh-Theater Nomori“. Die in Japan bekannte Legende von Nomori – einem geheimnisvollen See, der als Spiegel dient samt Dämon – hat der Autor und Komponist in ein städtisches Rotlicht-Viertel verlegt. Und in diesem vier Sex-Arbeiter:innen obendrein noch mit einigen queeren Figuren besetzt – samt heftigen gesungenen Sprüchen.

Ihr Dasein als Außenseiter:innen – wenngleich manche in ihrem Job beliebt – samt Konkurrenzverhältnis und mancherseits gegenseitigem Mobbing führt immer wieder auch zu Selbstreflexion samt Zweifel. Wer bin ich? Will ich das sein? Ja! Oder vielleicht doch eher nicht?

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durfte die letzte Probe vor den leider nur zwei Aufführungen am ersten Juni-Wochenende (2024) besuchen.

Üppig kostümiert (Moche Le Cendrillon) singen und spielen Max Bell (Bitti), Noriyuki Kubo (Kitti), Risa Matsushima (Sissi) und Valentin Trandafir (Titti) die vier Haupt-Charaktere auch mit unterschiedlicher sexueller Orientierung. Sie kommen aus den vier Türen im Hintergrund der Bühne, betreten und be-setzen die Hauptbühne, auf deren Boden große Puzzleteile verstreut liegen – und bald als „Splitter“ eines Spiegels zu vermuten sind.

Dirigiert von Taichi Hiratsuka musizieren Miho Sakuma (Flöte), Akari Kagoshima (Fagott), Ayaka Sato (Euphonium), Dora Donata Sammer (Blockflöte), Kimiko Krutz (Cembalo – Keyboard), Eni Maqellari (Viola), Irini Liu (Violoncello), Hibiki Mukai (Electronics) und Seina Matsuoka. Letztere tritt mit ihrer Geige mehrmals fast ins Zentrum des Geschehens auf der Bühne, um dieses solistisch zu kommentieren, unterstützen, voranzutreiben. Fallweise erklingen Klaviertöne aus einer ganz anderen Richtung. Du drehst dich aus deinem Publikum-Sitz um und siehst aber auf der Tribüne niemanden – Yuto Kiguchi spielt versteckt aus unter der Tribüne am Klavier.

In der Legende ist dieser See/Spiegel mit einem furchterregenden Dämon verknüpft. Wikipedia nennt „Nomori große und mächtige Yokai aus der japanischen Folklore und Mythologie. Sie ähneln Schlangen, haben aber auch sechs Arme, die jeweils in kräftigen Greifkrallen enden.“

Gegen Ende, als die „Splitter“ zum kreisrunden Spiegel/See zusammengefügt worden sind, tritt auch dieser Dämon (Wataru Mukai) mit einer ihn begleitenden Tänzerin (Nahoko Fort) in Erscheinung, nachdem Bitti, Kitti, Sissi und Titti wieder zurückkehren. Zuvor hatte sie der in einer Art Polizei-Stil agierenden „Anführer“ (Fábio Coutinho) vertrieben.

„The Mirror of Nomori“ – ein englischer Sprache mit deutschen Übertiteln – ist, wie es im ausführlichen Programmheft heißt, „eine Überschreibung des Noh-Stücks im Kostüm der Dragqueen“.

Dort wird der Autor und Komponist Wataru Mukai so zitiert: „Das Libretto wollte ich von Anfang an selbst schreiben, aber während der Vorbereitung habe ich bemerkt, dass es schwierig ist, es aus dem Nichts zu verfassen. Deswegen habe ich beschlossen, ein bereits existierendes Werk als Vorlage zu nehmen. So kam ich auf die Idee, ein Noh-Stück zu verwenden. … Außerdem war Noh, auch wenn es heute etwas offener ist, ursprünglich für Frauen verboten und durfte nur von Familienmitgliedern aufgeführt werden. Ich dachte, dass ich etwas Interessantes schaffen könnte, wenn ich diese strenge Kultur mit der freien Drag-Kultur mische. … Nach einigen Recherchen bin ich auf Nomori gestoßen, das auch in 100 Best Noh Pieces aufgeführt ist. Besonders der Wasserspiegel in Nomori hat mich sehr inspiriert, ein Musiktheaterstück zu komponieren.“

Bewusst lässt die Oper – die vor mehr als einem Jahr in Japan uraufgeführt wurde – das Ende offen.

Der Titel klingt zwar eher nach einer Wohlfühl-Performance, doch schon die Ankündigung von „Daphnes Garten“ verbindet die Oper mit dem dazugehörigen ganzen Namen Daphne Caruana Galizia. Da klingelt doch was, oder? Sie war jene „maltesische Investigativ-Journalistin, die am 16. Oktober 2017 mittels einer Autobombe ermordet“ wurde.

Nach einer Auftrittsserie in Klagenfurt, Oberwart, Großwarasdorf / Veliki Borištof und Eisenstadt feierte die genannte Produktion, eine mitreißende, bewegende Oper mit Live-Musiker:innen und natürlich Sänger:innen, ihre vielumjubelte Wien-Premiere einer leider nur sehr kurzen Aufführungsserie im Off-Theater. Just am Abend jenes Tages, an dem Stunden zuvor der aktuell wohl bekannteste russische Oppositionelle, Alexej Nawalny, der auch journalistisch tätig war, im sibirischen Straflager „zu Tode kam“. Und „nebenbei“ nicht einmal einen Kilometer Luftlinie vom Theater entfernt, Rechtsextreme sich am „Akademikerball“ vernetzten.

Gegen Korruption aber auch rechtsextreme Politik schrieb Daphne Caruana Galizia an. Der letzte Satz in ihrem Blog „Running Commentary“, der im Jahr nach dem Mord an ihr wieder online gestellt wurde und nach wie vor ist, lautete: „Gauner gibt es jetzt überall, wo man hinschaut. Die Situation ist verzweifelt.“ Nicht einmal eine halbe Stunde später explodierte ihr gemietetes Auto – per Fernzündung via SMS – so heftig, dass es über eine Mauer flog. Immer wieder hatte sie Morddrohungen erhalten und deswegen mehrfach Anzeigen erstattet, auch kurz vor dem tödlichen Attentat.

Die Schriftstellerin (und Lehrerin) Katharina Tiwald hat aus dem Mordanschlag und noch viel mehr den umfangreichen Aufdecker-Stories der maltesischen Journalistin, die Teil des internationalen Netzwerks International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) zur Auswertung der Millionen von Dokumenten der Panama Papers war, ein dichtes und doch gut verdauliches Libretto geschrieben: Und immer wieder poetische Passagen eingewoben – die bauen auf dem zweiten schreiberischen Standbein Galizias auf; sie gab das Magazin „Taste & Flair“ (Geschmack & Geruchssinn) heraus – was wohl auch zu „Daphnes Garten“ führte.

Und so bringen die Sänger:innen etwa in den letzten Minuten der knapp 1 ¾ Stunden einen Mix aus Pflanzen und Namen ermordeter Journalist:innen in verschiedenen Gegenden der Welt zu Gehör: Anna Politikowskaja, Ján Kuciak, Jamal Khashoggi, Viktoria Marinowa zwischen Zypressen, Orchideen, Kreuzblütengewächsen, Feuerlilien und anderen Blumen. Den Abend widmete das Ensemble Nawalny, dessen Name und Bild wohl in – hoffentlich – späteren Aufführungs-Serien auch noch gesungen und auf eine der sechs verschieb- und drehbare Wände projiziert werden wird.

Erling Wold aus Kalifornien komponierte zu diesem Libretto in wenigen Wochen die Musik, die das Wechselbad der Gefühle zwischen Hoffnung und Verzweiflung hör- uns spürbar macht. Daphne Caruana Galizias Investigativ-Geschichten – ihre Blogbeiträge erreichten nicht selten mehr Reichweite als alle Medien Maltas zusammen – animierten so manche Whistle-Blower:innen die Journalistin mit weiteren Informationen zu versorgen. Und sie führten immerhin zu zeitweisen Politiker-Rücktritten. Und dennoch – das Ende ist ja leider bekannt.

Peter Wagner, kulturengagierter Tausendsassa, der selber schon viele brisante Stücke geschrieben hat, inszenierte diese wuchtige und doch gefühlvolle Oper. Die Sänger:innen dafür wurden gecastet. Janina Schweitzer singt und spielt die Daphne, Michaela Khom gibt „die Stimme“, eine Art Erzählerin. Marika Rainer, Johanna Stacher, Martin Ganthaler und Fernando Hernandez schlüpfen mit ihrem Gesang und Schauspiel in die unterschiedlichsten Rollen, meist der korrupten auch namentlich genannten maltesischen Politiker:innen und Wirtschaftsleute. Oft agieren sie in der Art des klassischen griechischen Chors der Antike, um Galizias Geschichte zu verstärken, untermauern, mitunter aber übernehmen sie auch Gegenparts.

Meist großteils hinter den genannten verschiebbaren Wänden spielt das kleine Orchester: MusikerInnen der Camerata Sinfonica Austria: Violoncello (Charlotte Lang bzw. Aurelia Kegley), Kontrabass (Miha Firšt), Trompete (Martin Schuster bzw. Elias Domschitz), Posaune (Daniel Mascher bzw. Markus Wonisch), Schlagwerk (Marko Jurečič) und Akkordeon (Matjaž Balažic); die musikalische Leitung samt Dirigat übt Davorin Mori aus. Zeitweise projiziert eine Live-Kamera einige Musiker:innen auf die genannten Wände, auf denen ansonsten der Text ebenso eingeblendet wird wie Fotos und Videos (Bühnenoptik: Florian Lang).

Für die üppigen Kostüme zeichnet Markus Kuscher und für das Lichtdesign Alfred Masal verantwortlich. Eine nicht nur inhaltlich äußerst wichtige Oper, sondern als rundum Gesamtkunstwerk auch ein künstlerisch wertvoller, anregender, berührender und bewegender Abend.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen