Künstlerisch-kosmologische Weltsicht in einer Mischung aus Natur(-Materialien) und digitaler Medienkunst im Weltmuseum Wien.

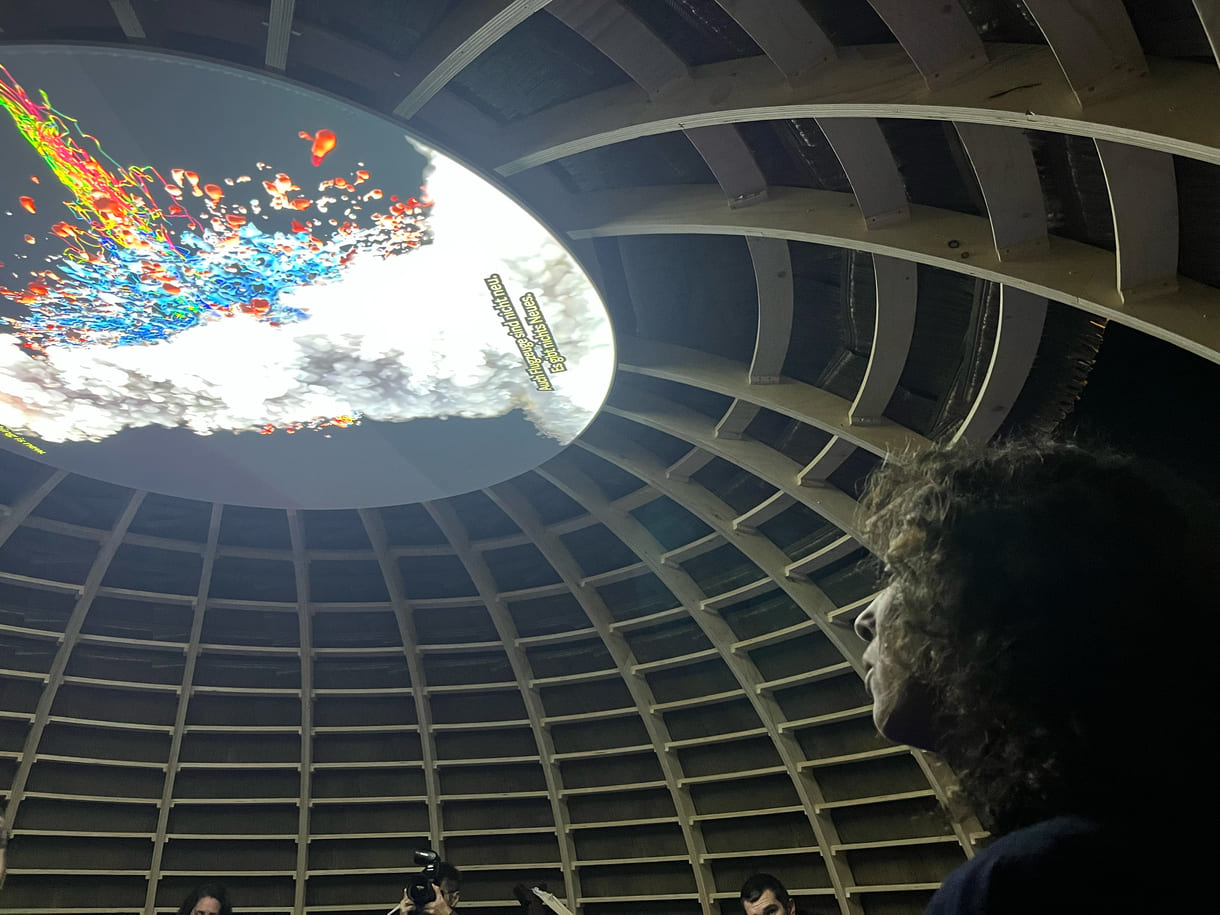

Ein hölzerner Rundbau mit Hängematten aus Palmblättern bzw. Baumwolle lädt zum Verweilen – und betrachten eines kreisrunden Videos im Zentrum der Decke ein. Und birgt einen unheimlichen Widerspruch in sich. Die an die bei uns sicher viel bekannteren mongolischen Jurten erinnernde Architektur – nur dank der doch massiven hölzernen Konstruktion dauerhafter und nicht mobil – kommt von Tukusipan, traditionellen, Gemeinschaftshäusern des indigenen Wayana-Volkes in Französisch-Guayana.

In Europa bekannt ist dieses fast so große Land wie Österreich (aber mit nur so wenigen Einwohner:innen wie das Burgenland) zwischen Brasilien und Suriname, das zur EU gehört und nur über eingeschränkte Selbstverwaltung verfügt, vor allem als Startgelände für die Europäische Raumfahrt (ESA) mit den Ariane-Raketen.

Und genau den Widerspruch zwischen indigener Bevölkerung, Kultur, Lebensweise und dem europäischen Raumfahrtprogramm, bringt die Künstlerin Tabita Rézaire in diesen gemütlichen naturnahen Rundbau. Im Video spielen die All-Expeditionen und ihre Mitwirkenden einerseits sowie Interviews mit Einheimischen ebenso eine große Rolle. Als Besucherin oder Besucher, die / der sich auf einer der vier Hängematten niederlässt, wirst du reingezogen in den Wechsel von „Aufnahmen des Amazonas und seiner heiligen Orte mit Bildern ökologischer Zerstörung und kolonialer Hinterlassenschaften. Interviews mit Hüter:innen spirituellen Wissens und westlichen Wissenschaftler:innen öffnen einen Raum, in dem sich kosmologische und wissenschaftliche Perspektiven begegnen“, wie es dazu in den Unterlagen zur nun gestarteten Ausstellung im Weltmuseums heißt.

Die Künstlerin, in Paris geboren, die dort sowie in Kopenhagen und London Wirtschaft, Psychologie und Design studiert hat, ist – seit acht Jahren – Kakaobäuerin in der Heimat ihres indigenen Vaters, in Französisch-Guayana und vor allem aber auch Künstlerin. Dabei verbindet sie wie im Fall der beschriebenen Installation, gern audiovisuelle, digitale Medien mit handfesten Materialien indigener Kulturen, die neben der Materialität spirituelle, starke, ganzheitliche Ideen- und Gedankenwelten mit einschließen.

So erzählte sie beim Medienrundgang vor der Eröffnung der Ausstellung „Calabash Nebula: Cosmological Tales of Connection“, dass die Menschen in ihrer nun zweiten Heimat alles Böse, Negative versuchen, zu bearbeiten, indem sie es bei sich einschließen. Es gibt den Mythos eines raupenartigen Monsters, das sie statt es zu töten oder auszusperren dadurch bezwingen, dass sie es in ihrem Tukusipan unter Kontrolle halten. Womit das besagte Video noch eine weitere Dimension erfährt.

Diese begeh- und erlebbare Installation nennt sie im Übrigen bewusst mehrdeutig Des / astres – einerseits Katastrophen und andererseits Himmelskörper!

Die – bis 11. Jänner 2026 laufende – Ausstellung (Details in der Info-Box) ist Teil eines neun Formates des Weltmuseums, genannt WMW Contemporary, und bezieht sich mit ihrem Titel „Calabash Nebula: Cosmological Tales of Connection“ auf einen rund 5.000 Lichtjahre entfernten planetarischen Nebel – das Überbleibsel eines sterbenden Sterns, der dabei ist, seine äußeren Hüllen ins All abzustoßen. Die auffällige Form erinnert an eine Kalebasse (eine ausgehöhlte und getrocknete Hülle des Flaschenkürbisses). Dieses Gefäß gilt in vielen afrikanischen und anderen indigenen Kulturen als Symbol für Erinnerung, Heilung und kosmisches Gleichgewicht. Die Gestalt wird zum Symbol für das Zusammenspiel unterschiedlicher Wissensformen und Weltentwürfen jenseits von Tradition und Moderne. Kalebassen werden häufig als Musikinstrumente verwendet.

Tabita Rézaire, die mit ihren vielschichtigen, interdisziplinären, Kulturen und Techniken verbindenden Arbeiten schon Ausstellungen in Kapstadt (Südafrika), Dakar (Senegal), Zürich (Schweiz), Karlsruhe, Dortmund und Berlin (Deutschland), Paris, Athen und Moskau (2018) hatte, „feiert in ihren Arbeiten die zyklische Natur des Lebens, hinterfragt koloniale Machtverhältnisse und öffnet den Blick für eine Kosmologie, in der der Weltraum nicht nur Ort der Forschung und Eroberung ist. Vielmehr definiert ihn Rézaire als lebendigen und faszinierenden Ort, mit dem wir verbunden sind“, ist zur Ausstellung zu lesen.

Claudia Banz, Direktorin des Weltmuseums, stellte fest: „Ich freue mich sehr, dass wir Tabita Rézaire im Weltmuseum Wien ausstellen können. Durch zeitgenössische Kunst werden auch die Sammlungen des Weltmuseums Wien aus einer neuen Perspektive erfahrbar: Tabita Rézaire greift in ihren Arbeiten Materialien, Kulturtechniken und spirituelle Symbole wie Kalebassen, Indigo oder Gottheiten auf und verbindet sie mit zeitgenössischen Fragen nach Heilung, Technologie, Ökologie und neokolonialen Strukturen. Dadurch entsteht ein Resonanzraum zwischen historischen Objekten und aktueller Kunst, der die Relevanz ethnologischer Sammlungen für unsere Gegenwart sichtbar macht.“

Eintauchen in un- oder weniger bekannte, fremde Welten – das macht(e) schon lange neugierig. Der Reiz des „Exotischen“ ist aber viel zu oft behaftet mit einem überheblichen Blick, einem Mindset, „Zivilisierte“ schauen auf „Wilde“. Das war und ist das Konzept von Kolonialmächten. Das Weltmuseum am Rande der Wiener Hofburg, vormals Museum für Völkerkunde, lebt in weiten Teilen der Sammlung noch von dieser Herangehensweise, versucht aber – nicht zuletzt mit der vor einigen Jahren vorgenommenen Umbenennung – sich von diesem Blick zu entfernen. Tabita Rézaires Arbeiten öffnen diese andere Perspektive. Drei Räume im Erdgeschoß sind von ihren Kunstwerken erfüllt.

Neben der genannten „Katastrophen / Himmelskörper“ (Des / astres) -Installation ist es der noch viel stärker Besucher:innen in sich aufsaugende „OMI: Yemoja Temple“ sowie „Omo Elu“.

Ersterer ist ein riesiges indigo-gefärbtes Stoffzelt mit mehreren Schichten und vielen Sicht- und Luft-Löchern. Gemeinsam mit Yussef Agbo-Ola (Künstler und medizinischer Architekt zwischen Lagos / Nigeria, London und dem Amazonas Regenwald) hat Tabita Rézaire diese Würdigung der „Mutter der Gewässer und aller darin lebenden Wesen“, personifiziert in Yemoja, einer Gottheit der südwestafrikanischen Yoruba (vor allem Nigeria) gestaltet. Im Inneren sind auch ausgehöhlte Kokosnüsse – einerseits als Behälter, unter anderem für den Farbstoff Indigo, andererseits als Sinnbilder für den Mond in seinen verschiedenen Phasen – platziert. In Gestalt und Muster sind Recherchen mit Anja Wegner und Alex Jordan vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz eingeflossen, die diese im zentralafrikanischen Tanganjikasee vorgenommen haben. Geplant sind – so die Info des Museums „eine Klangkomposition aus rituellen Gesängen und wissenschaftlich-künstlerischen Reflexionen“.

Die dritte Installation besteht aus sieben mit Indigo gefärbten und bemalten im Kreis angeordneten Stoffbahnen, die Orisha Yemoja in unterschiedlichen Inkarnationen zeigen: als Mutter, Heilerin, Schöpferin, Wasser, Herrscherin und Tänzerin. Orishas sind göttliche Wesen, die von den Yoruba verehrt werden. Zugleich ist Omo Elu eine Hommage an Yemoja als Schutzpatronin der Indigo-Färbepraktiken. Die verschiedenen Blautöne spiegeln ihr facettenreiches Wesen wider. Das symbolträchtige Pigment Indigo wird in vielen Kulturen zum Färben von Textilien, als Körperschmuck und für rituelle Heilpraktiken genutzt.

In der Yoruba-Sprache bedeutet „omo elu“ „Kind des Indigos“. Rézaires Auseinandersetzung mit Indigo ist Teil ihrer tiefgehenden Beschäftigung mit nigerianischer Färbekultur und ihrem umfassenden Engagement für Naturfarbstoffe. Omo Elu ist eine Hommage an die Tiefe, Kraft und spirituelle Dimension des Indigos und an Yemoja als vielschichtige, schöpferische Gottheit.

Samstag, 20. September 2025

10.30 Uhr: Weibliche Kraft: von Schöpferinnen und Göttinnen

Themenführung durch die Sonderausstellung

11.30 Uhr: Tanz der Elemente – zwischen Wasser, Himmel und Erde; Afro-karibischer Tanzworkshop mit Karine LaBel

16.30 Uhr: Soundperformance mit Sänger und DJ Alai K; Klangräume zwischen dem reichen Sound Erbe der Swahili Coast und globaler Club Kultur, zwischen spirituellem Storytelling und experimentellen Sound Gewittern

Sonntag, 21. September 2025

12–18 Uhr – Familientag

Sternenstaub und Wassertropfen im Weltmuseum Wien mit mobilem Planetarium vom Institut für Astrophysik der Universität Wien in der Säulenhalle des Weltmuseums Wien Sternenbilder anschauen, Geschichten über Sternbilder, kosmische Mythen und Yemoja – die Muttergottheit der Flüsse und Meere –hören und selbst kreativ werden

5 bis 12 Jahre und Begleitpersonen

Leider wird bis dahin das angekündigte Leporello zu Tabita Rézaire noch nicht vorhanden sein

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen