Ein Solo-Schauspieler, der zwischen Erzähler und dem Zauberer hin und her switcht und außer einem Tisch und Sessel nur ein paar Requisiten. Mehr braucht es nicht. Oder natürlich doch: Das starke Spiel von Sven Kaschte – und Publikum. Ob in der Theaterwerkstatt des niederösterreichischen Landestheaters auf der Rückseite des großen Hauses auf dem Rathausplatz oder – dafür ist „Mario und der Zauberer“ in erster Linie gedacht – in Schulklassen.

Als Erzähler schlüpft der Schauspieler damit auch gleich in die Rolle des Autors, des berühmten Thomas Mann. Der hat diese Novelle 1930 veröffentlicht – ausgehend von eigenen Erlebnissen und Stimmungseindrücken bei einem Urlaub in Italien.

Als offenbar äußerst unangenehm empfindet Mann, der mit Frau und Kindern Urlaub an der Festlandküste machte, dass die Veranda mit Meerblick im Hotel, in dem sie wohnten, ausschließlich einheimischen Gästen vorbehalten blieb – auch wenn wes freie Plätze gab. Weswegen sie die Unterkunft wechselten. Im Zentrum der Erzählung steht aber der Auftritt eines Zauberers namens Cipolla (was übrigens auf Deutsch Zwiebel heißt). Der Magier hat zwar einige Kartentricks auf Lager, in erster Linie aber demonstriert er, wie leicht sich Menschen im Publikum manipulieren lassen können. Wobei er sie dann noch versucht, der Lächerlichkeit Preis zu geben – wie zuletzt beim Kellner Mario – der sich grausam rächt, aber nur in der Novelle. Und das auf eine Idee von Manns Tochter Erika hin. Angeblich wurde dieser echte erlebte Abend für den Vater erst durch diese krasse Wendung zu einer literarischen Geschichte, die er dann niederschrieb.

Sven Kaschte geht mehrmals auch durch die Reihen des Publikums, versucht die einen oder den anderen zu fixieren, auf die Bühne zu holen oder alle Zuschauer:innen einzuschüchtern – und dann doch wieder irgendwie für sich zu gewinnen – zumindest alle gegen jene Person, die er gerade sozusagen vorführen will.

Um die Manipulationskraft eines „Führers“ einerseits und die Verführbarkeit vieler dreht sich diese eigentlich parabelartige Novelle. Immerhin – das sollte vielleicht als Hintergrundinformation vorausgeschickt werden, was möglicherweise nicht alle Besucher:innen von vornherein wissen: In Italien war 1926 als Thomas Mann und Familie diese Erlebnisse im Urlaub hatten, schon mehrere Jahre lang Benito Mussolini, der Bruder im Geiste Adolf Hitlers an der Macht (ab 1922 Ministerpräsident, ab 1925 als faschistischer Diktator). In Deutschland war Hitlers NSDAP bei den Wahlen 1928 zwar noch eine kleine Splitterpartei mit nicht einmal drei Prozent der Stimmen, aber erstmals arbeiteten die Konservativen mit den Nazis zusammen, machten sie salonfähig.

Aber nicht nur das Verhältnis zwischen dem Zauberer als Verführer und den Massen, die sich auf die Manipulationen einließen, ist Thema des beängstigend ergreifenden Stücks, sondern auch die Rolle des Erzählers wirft so manche Frage auf: Zwar ist es ihm unangenehm und mehrmals wirft er ein, eigentlich hätten sie sollen schon früher abreisen und vor allem nicht mit den Kindern den ganzen Abend bei dieser Zaubershow bleiben, aber…

„Soll man >abreisen<, wenn das Leben sich ein bisschen unheimlich, nicht ganz geheuer oder etwas peinlich und kränkend anlässt? Nein doch, man soll bleiben, soll sich das ansehen, und sich dem aussetzen, gerade dabei gibt es vielleicht etwas zu lernen…“

Doch „lernen“ nur aus einer über den Dingen stehenden und diese mit Verachtung betrachtenden, vielleicht sogar ironisch-zynischen Position? Ohne sich dem Geschehen entgegenzustellen oder wenigstens die Kinder davor zu bewahren, dies miterleben zu müssen?

Möglicherweise aber auch schon ein Vorgriff auf die Frage mit der späteren Machtübernahme Hitlers in Deutschland: Wann ist es Zeit zu flüchten?

Immerhin schreib Thomas Mann 1930 – im Jahr, als „Mario und der Zauberer“ veröffentlicht wurde in der „Deutschen Ansprache“: von der „Riesenwelle exzentrischer Barbarei und primitiv-massendemokratischer Jahrmarktsrohheit, die über die Welt geht, als ein Produkt wilder, verwirrender und zugleich nervös stimulierender, berauschender Eindrücke, die auf die Menschheit einstürmen“ (zitiert aus: „Thomas Mann, Mario und der Zauberer – Reclam Interpretationen“, S. 17).

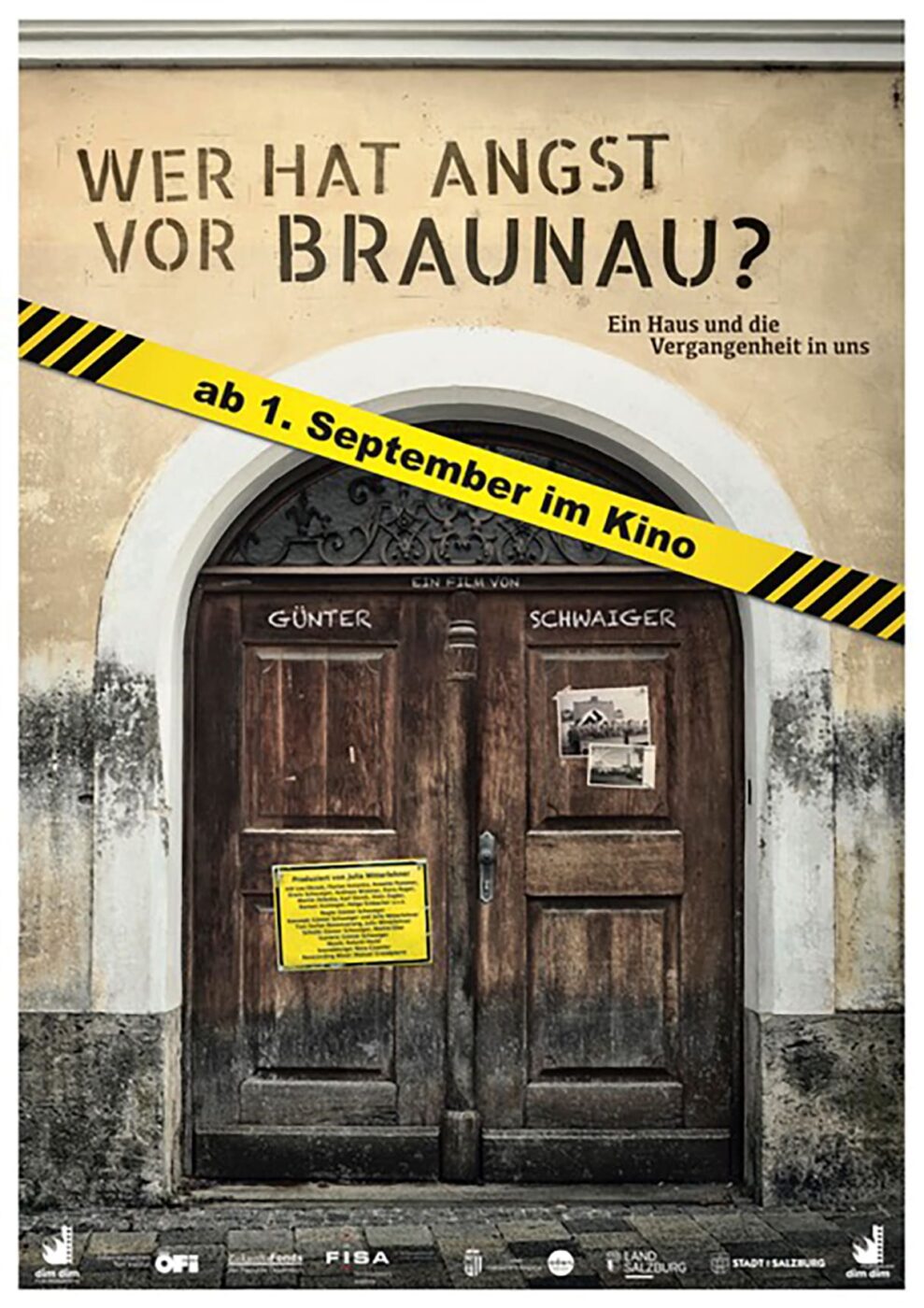

Sehr solide, umfangreich recherchiert, viele Interview-Partner:innen – sowohl bekannte, namentlich Genannte, ebenso wie Passant:innen, Nachbar:innen. Archivmaterial. Fakten. Aber auch persönliche Gedanken samt kritischer (Selbst-)Reflexion. All das bringen die fast 100 Minuten, also mehr als 1 ½ Stunden, des Dokumentarfilms „Wer hat Angst vor Braunau?“ von Günter Schwaiger auf die Leinwand; Kinostart ist am 1. September 2023, schon davor gibt es, vor allem in Oberösterreich, einige Filmvorführungen mit dem Regisseur und Kameramann in Personalunion, der auch – gemeinsam mit Julia Mitterlehner – den Film produziert hat.

Schwaiger wollte einen Film über das Haus Salzburger Vorstadt 15 (vormals Vorstadt 219) in Braunau drehen, in dem Adolf Hitler die ersten drei Kinderjahre verbracht hatte (1889 bis 1892). Und war verwundert, dass es der erste Film über dieses Haus werden sollte. Klar war für ihn, es geht weder um das Haus, noch um den Naziführer als solches, sondern um die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und viel auch darum, wie es dazu kommen konnte, dass eine große Mehrheit begeistert das Niedermachen anderer Menschen bis zu deren Ermordung mitmachen, gutheißen oder zumindest „wegschauen“ konnte.

Und wie heute noch immer sozusagen „das Böse“ in dieses Haus und darüber hinaus diese oberösterreichische Grenzstadt zu Bayern (Simbach) projiziert – und damit weit weg von sich geschoben – werden soll. Aber auch wie so manche sich gegen Verdrängen, unter den Teppich kehren, für Hinterfragen und Aufklärung einsetzen.

Mit einer, die genau Letzteres engagiert macht, der 31-jährigen Mittelschul-Lehrerin Annette Pommer, die eine der Protagonist:innen des Films ist, durfte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ein ausführliches interview führen. Zu diesem geht es hier unten.

Der Filmer drehte auch zwei Mal (2021 und 2022) am 20. April (Hitlers Geburtstag) vor dem Haus. Polizei patrouilliert ums Haus und doch tauchen vereinzelt Menschen auf, die im einen Fall einen Kranz mit vielen gelben Rosen hinlegen und der Schleife „RIP USA“ und im anderen Fall zwei Kerzen deponieren. Ersterer, der damit „Ruhe in Frieden – Unser Seliger Adolf“ aussagen wollte, greift aggressiv auf die Kamera, muss aber miterleben, wie ein älterer Passant einfach den Kranz nimmt und in den nächsten Mistkübel befördert. Im Jahr darauf stellt sich einer der Kerzenspender Günter Schwaiger und sagt ihm klipp und klar, dass er nach wie vor Nazi sei.

Eine Nachbarin erzählt, dass es an einem der früheren Jahrestage einen versuchten Aufmarsch einiger Burschen in SA-Uniform gegeben habe. Der Spuk sei aber schnell vorbei gewesen, als eine weitere Nachbarin einen Kübel Wasser aus dem Fenster geleert habe.

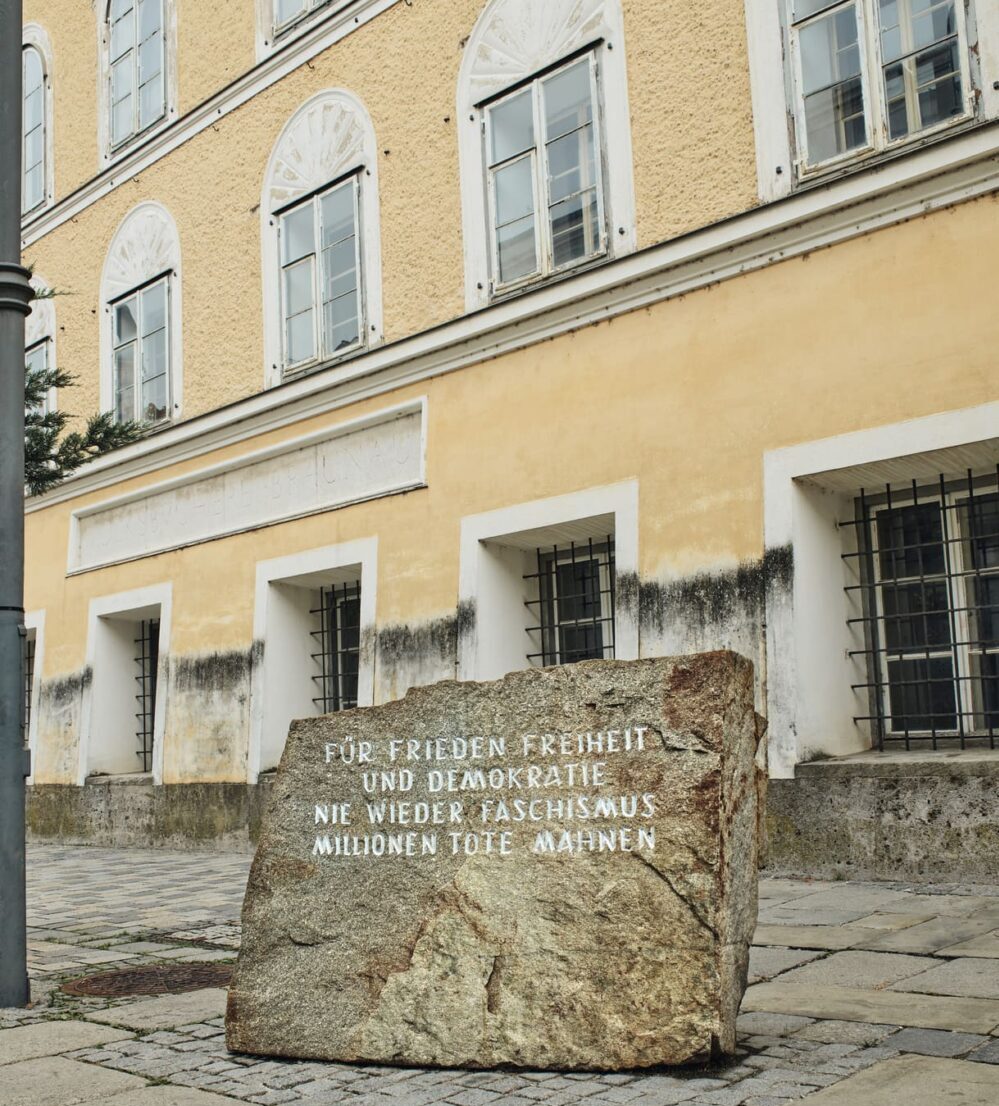

Der Film zeigt aber auch die schwierige Auseinandersetzung rund um dieses Haus. Das 1989 aus einem Steinblock aus dem ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen vor dem Haus angebrachte Mahnmal mit der Inschrift „Für Frieden, Freiheit und Demokratie. Nie wieder Faschismus. Millionen Tote klagen an“ sollte im Zuge der Umgestaltung entfernt werden. Erst eine Protestwelle der Zivilgesellschaft und danach ein einstimmiger Beschluss des Braunauer Gemeinderates verhinderte dieses Vorhaben.

Noch viel länger schon wurde um Nachnutzung des Hauses heftig diskutiert. Jahrzehntelang war eine Einrichtung für behinderte Menschen der Organisation „Lebenshilfe“ untergebracht, die 2011 auszog, weil das Haus nicht barrierefrei umgebaut werden durfte. Im Zuge der Debatten um dieses Gebäude, das 2016 enteignet wurde, gab es vor allem zwei gegensätzlichen Pole – sozial-karitative Einrichtung oder Polizei. Dem fügte der damalige (2016) Innenminister Wolfgang Sobotka einen dritten Vorschlag hinzu: Abreißen.

Das wäre ein Kapitulation vor den Nazis, schrieb der junge Autor Elias Hirschl, auch die von Sobotka selbst eingesetzte Kommission von Historiker:innen zeigte sich entsetzt: „Das würde einer Verleugnung der NS-Geschichte gleichkommen“, wird etwa Oliver Rathkolb von der Uni Wien damals (2016) zitiert.

Während der fünfjährigen Dreharbeiten filmte Schwaiger auch Menschen einer der Lebenshilfe-Einrichtungen. Diese brachten auf den Punkt, „Hitler hätte Leute wie uns umbringen lassen“ und genau deswegen fänden (nicht nur) sie, dass die Unterbringung einer sozialen Einrichtung „etwas Heilendes, weil Lebensbejahendes“ in dieses Haus bringen würden. Jedenfalls etwas, dass Hitler sicher nicht gewollt hätte.

Fatal nennen so manche (nicht nur) im Film, dass vor allem die Bevölkerung Braunaus nie wirklich in den Prozess der Entscheidung eingebunden worden sind, was mit dem Haus in ihrer Stadt passieren soll. Und Polizei wäre das falsche Signal, so nicht wenige. Der zuständige Sektions-Chef, der im September 2021 nach vielen abgelehnten Gesuchen doch eine Genehmigung erteilte, im Inneren des Hauses zu drehen, meinte, die Polizei sei eben die Organisation, die Freiheits- und Menschenrechte bewahre. Außerdem würden hier dann Anti-Difammierungs-Schulungen für Polizist:innen vor allem im Umgang mit neu zugewanderten Bürger:innen stattfinden. Außerdem werde die Fassade umgestaltet und damit die Attraktion für (Neo-)Nazis verhindert.

Was solche – vom Filmer vor dem Haus befragt – übrigens verneinten. Wie es aussehe, wäre ihnen egal. Würde also auch für den Fall eines Abrisses gelten.

Als dramaturgischen Höhepunkt setzte Günter Schweiger einen Gang ins Stadtarchiv, gemeinsam mit Florian Kotanko, dem Leiter der Braunauer Zeitgeschichte-Tage ans Ende des Films. Wenngleich das verblüffende Ergebnis hier schon im Titel dieses Betrages angedeutet ist (auch in der Ankündigung des Films wird es genannt), aber konkreter hier: Im Mai 1939 schrieb die Wochenzeitung „Neue Warte am Inn“, dass auf Wunsch Adolf Hitlers sein Geburtshaus zu einer Kanzlei der Kreisleitung umgebaut werden solle.

Da bekam der Regisseur, wie er im Film sagt, „Gänsehaut. Was ist das denn anderes als eine administrative Nutzung?“

Erfüllt das Innenministerium also mit der Entscheidung Polizeiinspektion statt sozial-karitativer Einrichtung ungewollt/unbedacht den Wunsch des Nazi-Führers?

Der Film ist übrigens einer wichtigen Zeitzeugin, die zu Wort kommt, gewidmet, Lea Olczak. Die heuer im 101 Lebensjahr verstorbene Frau kam aus einer Familie, die dem Führer nicht zujubelten und die polnischen Zwangsarbeitern halfen. Sie war nach dem Krieg sechs Jahre lang Vize-Bürgermeisterin in Braunau (1967 bis 1973), als einer der ersten überhaupt in dieser Funktion in ganz Österreich.

Auf der anderen Seite des Altersspektrums kommt – wie schon weiter oben erwähnt – die 31-jährige Annette Pommer mehrmals im Film zu Wort – sie ist Mittelschul-Lehrerin, mit Leidenschaft vor allem für Geschichte. Ihr Credo: „Verantwortung übernehmen braucht Mut, tut oft weh und fehlt oft…“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen