Das Tagebuch der Anne Frank gehört zu den bekanntesten Büchern der Welt, es ist in mehr als 70 Sprachen übersetzt worden. Die Aufzeichnungen stammen von der 13- bis 15-jährigen Annelies Marie Frank. Den Großteil hat sie zwischen Juli 1942 und August 1944 geschrieben als sie mit ihrer Schwester, den Eltern und einer weiteren Familie in einer geheimen Wohnung im Hinterhaus des Büros ihres Vaters auf engstem Raum und tagsüber ganz, ganz leise leben musste. Dort konnten sie sich vor der (Juden-)Verfolgung durch die Faschisten, die auch die Niederlande besetzt hatten, verstecken.

In so manchen Tagebucheintragungen schildert sie die schrittweise Diskriminierung, Ausgrenzung, Verfolgung, das Untertauchen, den Weltkrieg. Vor allem aber beschreibt sie das Leben unter solch beengten Verhältnissen, ihre Gefühle, auch die Wickel mit ihrer Mutter sowie erste Verliebtheit, die sich zwischen ihr und Peter, dem Sohn der anderen Familie entwickelte. Und das alles auf hohem literarischem Niveau.

Wobei Anne wie sie sich lieber nannte einen Teil der Tagebucheintragungen nochmals überarbeitet hat, nachdem sie im Radio die Ansprache des niederländischen Ministers Gerrit Bolkestein aus dem Exil in London gehört hatte. Er hatte seine Landsleute aufgefordert, Briefe, Tagebücher und anderes zu sammeln und aufzuheben, um nach einem hoffentlich baldigen Kriegsende den schrecklichen Alltag dieser Zeit dokumentieren zu können.

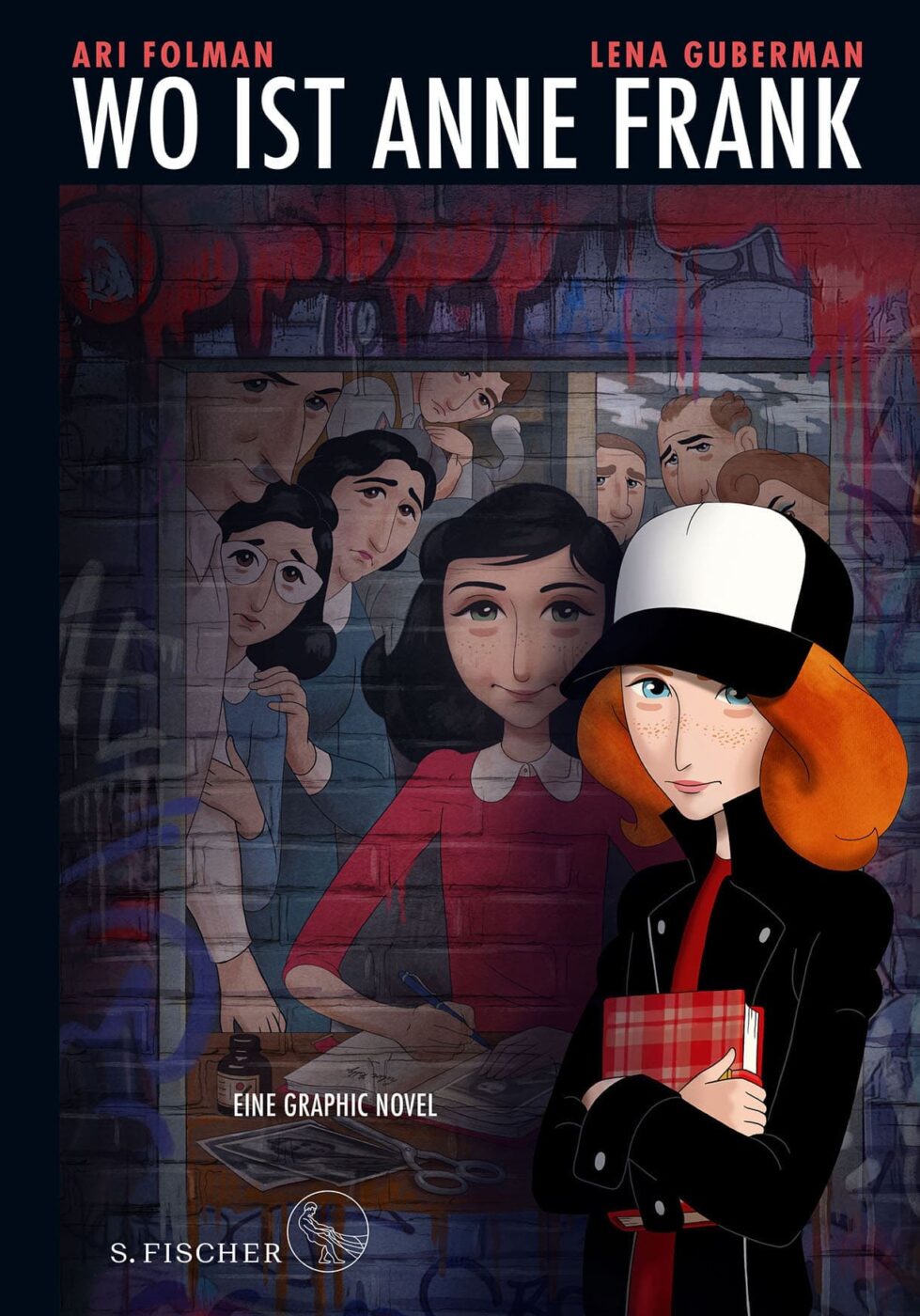

Anne hatte von Beginn an sich vorgestellt, das Tagebuch wäre eine sehr enge Freundin, der sie alles anvertrauen könne. Und sie nannte es Kitty – so hätte sie gern geheißen, schreibt sie in einem Eintrag. In anderen beschreibt sie, wie diese Kitty aussieht und ihre Persönlichkeit.

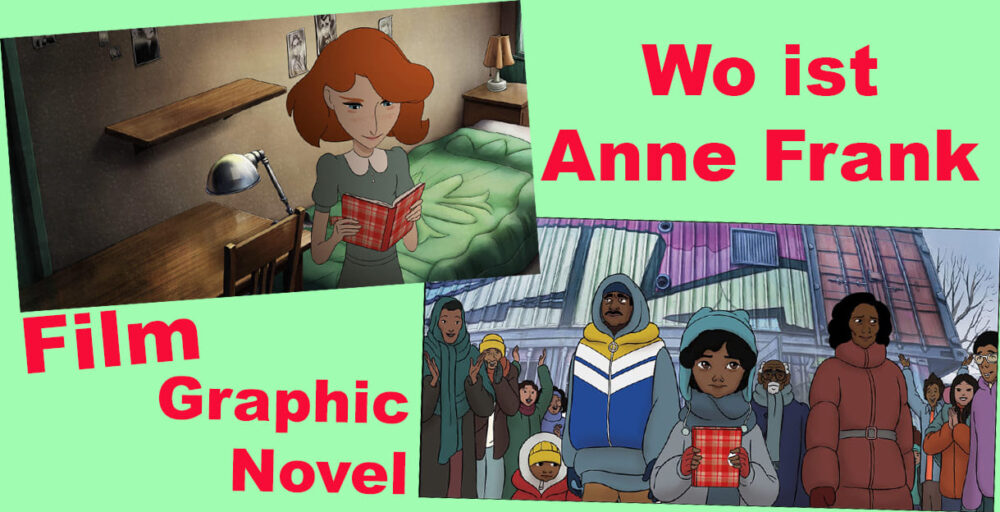

Das inspirierte Ari Folman, der schon zuvor möglichst nah am Original Annes Tagebuch in eine graphische Erzählung gepackt hatte, zu der Idee, diese Kitty zum Leben zu erwecken, sie in der Gegenwart aus dem Buch entsteigen zu lassen. In der Zusammenarbeit mit Lena Guberman wurde daraus die Graphic Novel „Wo ist Anne Frank“ – und die sozusagen „nur“ begleitend zum Animationsfilm. Für den lieferten Künstler:innen aus 15 verschiedenen Ländern die rund 159.000 einzelnen Zeichnungen, die zu den bewegten – und bewegenden – Bildern wurden. Der Film ist das Ergebnis einer umfangreichen rund zehnjährigen intensiven Arbeit – sehr getreu am Tagebuch der viel zu früh in einem KZ zu Tode gekommenen jungen, vielleicht jüngsten weltbekannten Schriftstellerin. Und dennoch mit den in Anne Franks Sinn ausgedachten Szenen und Gedanken ihres sozusagen zweiten Ichs, Kitty. Und auch in ihrem Geist hergestellten Bezüge zu Kindern und Jugendlichen, die heute verfolgt werden.

Im Anne-Frank-Haus – das einstige Versteck ist seit Jahrzehnten ein Museum, in dem u.a. das Original-Tagebuch liegt -, ist sie für alle anderen unsichtbar. Doch das wird ihr zu eng, sie flüchtet auf die Straße, vor allem sucht sie nach Anne. Die ist ja nicht mehr im Haus – und im Tagebuch kann Kitty natürlich nicht finden, was mit ihr nach der Verhaftung der beiden Familien im Hinterhaus passiert ist.

In die Stadt trifft Kitty nicht zuletzt auf Menschen, die in der Jetztzeit verfolgt werden, flüchten mussten, unter anderem aus Ländern in denen Krieg herrscht. Vor allem mit Awa, einem jüngeren Mädchen, ist sofort eine tiefe Verbindung da.

Immer wieder switcht die Geschichte zurück ins Tagebuch, aus dem dann auch Anne selbst lebendig wird und mit Kitty spricht, ihr Herz ausschüttet. In einer Szene beginnt Kitty mit ihrer Erfinderin zu streiten, warum Anne ihr rote Haare ausgedacht hat und überhaupt habe sie das Gefühl, sie sei nicht so schön wie ihre (Be-)Schreiberin.

Und dann switcht Kitty wieder in die Jetztzeit. Lange Zeit weiß sie übrigens nicht, dass Anne wie ihre Schwester Margot und die Mutter Edith im Konzentrationslager Bergen-Belsen ums Leben gekommen ist. Das konnte ja nicht im Tagebuch stehen, das bei der Festnahme der Versteckten durch die Nazis im Hinterhaus übrig geblieben ist und von einer Helferinnen, Miep Gies gerettet werden konnte.

Zum einen wollte Ari Folman wie er im Nachwort zu dieser Graphic Novel schreibt, die Geschichte von Anne Frank sowie des Holocaust, der systematischen Verfolgung von Jüd:innen durch die Nazis, der 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche zum Opfer gefallen sind, in die Gegenwart holen. Und gleichzeitig auch die Brücke schlagen zu Menschen, die heute verfolgt werden, flüchten müssen – und immer wieder auch in den scheinbar sicheren Ländern gar nicht sicher sind, sondern nicht selten auch wieder abgeschoben werden. Dafür lassen sich Buch und Film einen besonderen dramaturgischen Kniff einfallen: Kitty stiehlt das Original-Tagebuch und droht: Entweder Awa und die anderen dürfen bleiben oder sie werde das Tagebuch vernichten, denn, so sagt Kitty: „Anne hat das Tagebuch nicht geschrieben, damit ihr sie verehrt oder Brücken, Theater, Schulen und Krankenhäuser nach ihr benennt. Nein, die einzelnen Seiten sind nicht wichtig. Wichtig ist die Botschaft an Millionen von Kindern, die das Tagebuch lesen: tut was ihr könnt, um eine einzige Seele vor Unheil zu bewahren. Schon eine einzige Seele, eine einzige Kinderseele ist so viel wert wie ein ganzes Leben!“

Derzeit nur noch bis 2. Februar (2023, dann aber nochmals im November) ist eine sehr berührende, ja am Ende sogar zu Tränen rührende, aber nie auch nur ansatzweise rührselige Musiktheater-Version rund um „Anne Frank“ zu sehen, hören, erleben. In der Stadtgalerie Mödling spielt ein Ensemble aus Profis und Jugendlichen der Musical-Gruppe teatro im ersten Teil sozusagen eine teils fiktive Vorgeschichte.

Hier auf dieser Seite war schon ein Probenbericht und ein Interview mit dem Regisseur, der auch das Textbuch geschrieben hat zu lesen/sehen (Fotos, Videos); Zu diesen geht es hier unten:

Wie die Eltern Elisabeth Holländer und Otto Frank verheiratet worden sind, wie Margot und Annelies Marie zur Welt kamen, aufwuchsen. Frauen, die über die Machtübernahme Hitlers jubelten und gar nicht mitbekamen, was dies für Leute wie die Franks bedeuten würde, sind schon in diesem ersten Teil eine Szene zum Innehalten, dazu, den Atem stocken zu lassen – so präzise, genau, heftig und doch nicht plakativ spielt das Ensemble diese Szene.

Koffer packen, als Jüd:innen hoffen die Franks – und viele andere – zunächst in Amsterdam sicher zu sein. Angst. Immer diese Angst, die Margot und ihre Schwester, die sich lieber Anne nennt/genannt wird und als solche berühmt werden wird. Was sie sich von Anfang an wünscht. Allerdings wird sie das nie miterleben können.

Mit 13 begann sie ihr Tagebuch. Da noch in Freiheit, wenngleich schon mit etlichen Einschränkungen. Die deutschen Faschisten hatten auch dieses Land besetzt, Jüd:innen durften vieles nicht mehr, nicht einmal in ihre Schulen gehen, sondern nur in eigene Schulen. Aber auch das nicht lange. Das konnte sie – mit wenigen anderen Dingen mitnehmen, als es hieß, ab in ein geheimes Versteck, das der weitblickende Vater schon vorbereitet hatte. Er versucht selbst in den ärgsten Situationen Zuversicht zu verbreiten – oft gewürzt mit Humor und Witzen.

Die ständige Bedrohung, die Furcht, doch entdeckt werden zu können, die Enge, das sich gegenseitig auf die Nerven gehen spielen natürlich in vielen Tagebucheinträgen eine große Rolle. Fast ein Dutzend solcher Einträge werden szenisch gespielt, gesungen und mitunter sogar getanzt auf der Bühne der Mödlinger Stadtgalerie lebendig.

Aber nicht nur die ganz traurige, sondern immer wieder auch die pubertär-wütenden Auseinandersetzungen vor allem mit der Mutter, aber auch beginnende Verliebtheiten mit dem Sohn der mit-versteckten Familie van Pels (im Tagebuch mit dem Pseudonym van Daan belegt) wurden im Textbuch vom Regisseur herausgegriffen.

Wie er im ersten Teil jüdische Kultur auf die Bühne bringen wollte, so im zweiten Teil vor allem Gedanken, Szenen, Probleme einer Pubertierenden, die auch in anderen, besseren Umständen und Zeiten stattfinden könnten. Hier allerdings unter den Bedingungen ständiger Bedrohung und zwangsweise Aufeinander-Pickens.

Ob jene, die immer wieder in verschiedene Rollen schlüpfen wie Nicolas Vinzen – als Rabbi oder Herr Pfeffer (im Tagebuch Albert Dussel, der als später achter Mitbewohner ins Hinterhaus einzieht – oder die zentrale Familie Frank, die einzigen, die immer in ihren Figuren bleiben – das Ensemble auf der Bühne – und die Musiker:innen im Stock drüber auf der Galerie liefern ein bewegendes – knapp mehr als zweistündiges (eine Pause) Gesamtkunstwerk: Benjamin Oeser als Vater Otto, Veronika Rivó als Mutter Elisabeth, die den Ärger und teils auch Hass ihrer jüngeren Tochter fast stoisch nimmt – „Liebe lässt sich eben nicht erzwingen“ -, Anna Fleischhacker als die brave, mustergültige Schwester Margot und dann die springlebendige, himmelhoch jauchzende und dann wieder zu Tode betrübte, aufgeweckte, kecke, freche, aufmüpfige Anne, die von Juliette Khalil wunderbar verkörpert wird. Die es auch am Ende schafft, den im Titel beschriebenen Moment herzustellen, der echt zu Tränen rührt – als es heftig von draußen klopft und das bekannte Ende einläutet. Mit den – mit Ausnahme von Otto – tödlichen Enden gehen die Hauptdarsteller:innen ab – durch den Mittelgang, mitten durchs Publikum. Und kommen den Zuschauer:innen damit noch einmal sehr nahe.

„Anne Frank“ als Musical? Wirkt vielleicht aufs erste (fast) unmöglich. Die tragische Geschichte einer durch Tod in einem Konzentrationslager der Nazis verhinderten großen Schriftstellerin?

„teatro“, eine engagierte Initiative, bringt seit mehr als 20 Jahren mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Profis bekannte klassische Stoffe von Schneewittchen bis zum Zauberer von Oz, aber auch bei uns weniger bekannte wie „Little Women“ als Musicals auf die Bühne – vor allem in Mödling. Ende Jänner 2023 traut die Gruppe sich – und dem Publikum – zu, eine Geschichte rund um die jugendliche Verfasserin des wohl berühmtesten Tagebuches in literarischer Qualität ein Stück zu spielen, singen und tanzen. Premiere ist am internationalen Holocaust-Gedenktag, dem 27. Jänner (Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau) in der Stadtgalerie Mödling – Details siehe Info-Block am Ende des Beitrages.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… war bei Proben, konnte dabei allerdings lediglich die intensive Arbeit an zwei Szenen miterleben, daher kann nichts Genaueres über das fertige Stück „Musiktheater würde ich es in dem Fall nennen, nicht Musical“ (so Regisseur und Librettist Norbert Holoubek) gesagt, pardon geschrieben, werden. Und: Beim Probenbesuch war die Juliette Khalil, die Darstellerin der Hauptfigur verhindert.

Beide Szenen waren/sind aus dem ersten Teil, sozusagen der Vorgeschichte, jener Zeit, in der die Familie Frank noch (lange) nicht im Hinterhaus der Prinsengracht 263 versteckt leben musste, ja sogar aus einer Zeit, in der Annelies Marie Frank, ja selbst ihre ältere Schwester Margot noch nicht geboren waren. Denn das Stück setzt vor und mit der Hochzeit der Eltern, einer arrangierten Ehe ein.

Und damit einer jüdischen Zeremonie und Fest mit Tanz und Spaß. Wie müssen die Schauspieler:innen stehen, sich drehen, so dass auch das Tuch, das über das Brautpaar gespannt werden soll/muss richtig hoch gehalten werden kann, ohne zu verkrampft zu wirken. Wer kommt von wo und geht wohin ab. Wie gestalten sich die Übergänge, die Tänze. Wie bewegt sich der Rabbi. Und wie spielt das Geschehen auf der Bühne mit dem des Orchesters zusammen – bei der Probe vertreten „nur“ durch den musikalischen Leiter, Arrangeur und Spieler am Keyboard Walter Lochmann.

Berühmt geworden ist Annelies Marie tragischerweise erst nach ihrem Tod als Anne – eben durch ihr Tagebuch. Eine Vertraute der Familie, Miep Gies, die zu jenen gehörte, die die Familie heimlich im Versteck in Amsterdam mit Lebensmittel, aber auch mit Literatur versorgte, hatte die verstreuten Papierblätter und das Tagebuch aufgesammelt und verwahrt, nachdem jemand das Versteck verraten haben musste und alle in Konzentrationslager abtransportiert worden waren. Vater Otto überlebte als einziger der Kernfamilie. Ihm übergab Miep das Geschriebene und er veröffentlichte das Tagebuch seiner Tochter – in der ersten Version allerdings gekürzt. Er ließ jene Einträge der Tochter aus, in der sie sich besonders heftig über ihre Mutter geärgert hatte. Mit Anne unterschrieb die 13- bis 15-Jährige ihre Einträge, die sie als Art Briefe verfasste – an ihre Vertraute Kitty, wie sie ihr Tagebuch nannte, das sie sozusagen als vertraute Freundin ansah.

Erst Jahre nach Otto Franks Tod erschien eine authentische Fassung des Tagebuchs (6. Juli 1942 bis zum 4. August 1944), in dem Anne selbst noch etliche Einträge überarbeitet hatte. Grund: Ursprünglich eben „nur“ als privates Tagebuch geschrieben, dem sie alles anvertrauen konnte, das sie bewegte, hatte sie im Frühjahr 1944 im englischen Rundfunk die Rede des niederländischen Exil-Bildungsministers gehört, der seine Landsleute bat, alle schriftlichen Unterlagen wie auch Tagebücher zu sammeln, um nach dem hoffentlichen Kriegsende diese Zeit dokumentieren und aufarbeiten zu können, also auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

An die Hochzeit, die viel später geprobt wurde, schließt sich eine Szene an, in der das künftig Drohende sich anbahnt. Dazwischen aber sorgt ein Spruch für Heiterkeit. Beim winterlichen Spaziergang laufen die Schwestern Margot und Annelies voraus, es kommt zum Disput, ob es nicht schon Frühling sei, wo doch schon die ersten Blumen aus der Erde wachsen. Den kommentiert Vater Otto mit „Gott weiß alles, aber Anne weiß alles besser“. Hannah, eine überlebende Klassenkollegin von Annelies Frank aus dem „Joods Lyceum“ (Jüdische Lyzeum) zitiert diesen Satz ihrer Mutter über die Mitschülerin Annelies in dem Buch „In einer Klasse mit Anne Frank“ von Theo Coster (aus dem Niederländischen übersetzt von der bekannten Autorin Mirjam Pressler).

Später treffen die Franks – noch in der Zeit in Frankfurt am Main – auf jubelnde Frauen. Die können sich fast nicht einkriegen. Eine neue Zeit breche an, alles werde sich zum besseren ändern, denn Hitlers Partei habe die Wahlen gewonnen… Ihre Gegnerschaft, ja ihre eigene Bedrohung als Jüd:innen trauen sich da die Franks gar nicht mehr zu sagen. Der Moment ist ein heikler bei den Proben. Wie kommen die Sorgen, die Ängste, die sie hier nur andeutungsweise spürbar werden lassen dürfen zum Ausdruck? Und wie wird verhindert, dass nach dem Jubelsong der Nazibefürworterinnen nicht – wie oft nach jedem Song – Beifall des Publikums aufbrandet? Abmarsch in militärischer Formation und Schritt schlägt der Regisseur vor – in der Hoffnung, dass damit die Zuschauer:innen auch den Schockmoment spüren.

Am Rande des Besuchs bei Proben zu „Anne Frank“, einem musikalischen Theater rund um das berühmte Tagebuch der Jugendlichen, das zu Weltliteratur wurde, führte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… mit Norbert Holoubek, der das Libretto dafür schrieb und Regie führt, folgendes Gespräch.

KiJuKU: Wie kam’s zur Idee, daraus ein Musical zu machen?

Norbert Holoubek: Der Komponist Raffaele Paglione, ein Freund unseres künstlerischen Leiters Norberto Bertassi schon aus Jugendtagen, kam mit der Idee zu Anne Frank ein Musiktheaterstück zu machen. Er hat schon Konzeptionssongs geschrieben und musikalische Ideen dazu gehabt.

KiJuKU: Und dann – wie wurde daraus ein Stück?

Norbert Holoubek: Für mich als Autor war das am Anfang kein aufgelegtes Thema. Dann hab ich mich intensiv mit Anne Frank, natürlich ihrem Tagebuch, aber auch anderen Büchern und Filmen darum herum beschäftigt. Und was mich besonders interessiert: Ich mag immer gern wissen, wie sich Sachen entwickeln, wie sie passieren. Ich wollte jedenfalls ein bisschen weg vom der Brutalität, sondern verstehen und zeigen, wie alles entstanden ist. Welche Sätze damals gefallen sind, die man vielleicht auch heute hört – und das sind erschreckend viele. Was ich nicht wollte, sind Nazis auf der Bühne darzustellen, der Jubelsong der Frauen über Hitlers Wahlsieg im Jänner 1933, den du gerade gesehen hast, ist der einzige. Der erste Teil endet dann damit, dass die Familie in Amsterdam ins Versteck muss.

KiJuKU: Ihr zeigt auch die – teils ausgedachte – Vorgeschichte?

Norbert Holubek: Im ersten Teil zeigen wir auch die jüdische Hochzeit ihrer Eltern. Ich wollte – obwohl das im Tagebuch praktisch nicht vorkommt und die Franks zwar ein bisschen jüdische Kultur gelebt haben, aber offenbar nicht die Gläubigsten waren – ein bisschen jüdische Kultur reinbringen. Und viel Fröhliches, Strahlendes. Im ersten Akt ist es richtig ein Musical, im zweiten Akt, der sich auf das Tagebuch bezieht – also Kammeroper wäre jetzt zu groß gesagt, aber da haben wir keine Shownummerns, ich würde es da Schauspiel mit Musik nennen.

Und die Tagebucheinträge zeigen eine Anne, die durchaus – abseits der eingesperrten Umstände – durchaus heutig ist: Erfrischend, natürlich, gar nicht Opfer. Es bewegten sie Themen, die jedes pubertierende Kind/Mädchen haben: Ich muss mich gegen meine Eltern wehren, ich muss mich verlieben, ich find Burschen blöd, aber so ganz blöd dann doch auch wieder nicht. Meine beste Freundin ist die Coolste, meine Schwester mag ich manchmal, dann wieder gar nicht. Das sind ja auch ganz heutige Themen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen