Wie derzeit – noch bis 11. Juni 2025 – in einer Bühnenversion im Krimi-Klassiker „Warte, bis es dunkel ist!“ im Wiener Theater Center Forum so war auch bei „Jetzt!“ im Vestibül des Burgtheaters Audiodeskription für alle Besucher:innen zu hören. Was sich auf der Bühne wie abspielt wird erklärt. So können einerseits blinde bzw. sehschwache Menschen dem Geschehen folgen, andererseits alle anderen dies miterleben. Für Zuschauer:innen, die nicht oder nur schwer hören, wurden die gesprochenen Texte als Schrift an die Wand projiziert.

Simon Couvreur, Billy Edel, Giuliana Enne, Jenny Gschneidner, Felix Elias Hiebl, Yuria Knoll, Christine Krusch, Magdalena Helga Franziska Tichy, Leonie Frühe sowie Lukas Hagenauer, Josefine Merle Häcker, Niels Karlson Hering, Mathea Mierl, Justus Werner Pegler, Elisa Perlick und Leonie Rabl sprachen und spielten Monologe, Dialoge sowie Szenen mit mehreren Personen aus klassischer bis moderner Theaterliteratur – von altgriechischen Dramen nicht zuletzt mit dem blinden Seher Teiresias über Georg Büchner bis zu Thomas Bernhard und Caren Jeß. Letztere wahrscheinlich die Unbekannteste und den Genannten, ist ein 40-jährige deutsche Schriftstellerin, von der Yuria Knoll kurze Passagen aus „Die Katze Eleonore“ über eine Frau, die zur Katze wird und mit ihrem davon faszinierten Therapeuten spricht.

Simon Couvreur, nicht zuletzt von Tanztheater-Auftritten mit „Ich bin O.K“ bekannt ließ bald nach Beginn seine Hände tanzen – was eine Kollegin in Audiodeskriptions-manier poetisch schilderte. Auch jeder Lichtwechsel wurde – im Wechselspiel mit Enrico Zych an den entsprechenden Reglern und Tasten – vorab angesagt.

„Jetzt!“ war die – wie es viele im Publikum bedauerten leider nur zwei Mal – aufgeführte Abschluss-Performance des gleichnamigen ersten inklusiven, großen Projekts in diesem großen wichtigen Theater. Das die ganze Saison gelaufene Projekt vereinte in Zusammenarbeit mit der MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) Studierende der Bereiche Schauspiel und Tanz sowie theaterinteressierte und teils auch schon -erfahrene Menschen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen (Rollstuhl, blind, Trisomie 21 / Downsydrom).

Unter der künstlerischen Leitung von Constance Cauers hatten Monika Weiner die Teilnehmer:innen des Projekts in Bewegungstraining sowie Steffi Krautz-Held und Dorothee Hartinger im Rollenunterricht gecoacht. Wobei im Publikumsgespräch manche der Beteiligten davon erzählten, dass die Lehrenden mitunter unterschiedliche, ja gegensätzliche Lehren vermittelten. Woraus die Spieler:innen jedoch dann oft ihre eigenen Versionen entwickeln konnten 😉

„Jetzt!“ ist ein Programm für Menschen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen, die vorhaben, professionell am Theater sowie im Bereich Film und Fernsehen als darstellende:r Künstler:in zu arbeiten. Das Programm wird jeweils für die Dauer einer Spielzeit angeboten und ist eine Initiative des Burgtheaters und der Fakultät Darstellende Kunst der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien.

Alles dreht sich um eine mysteriöse Puppe. Fotograf Sam Hendrix hat sie von einem Flug von Kanada nach New York von einer Sitznachbarin im Flugzeug ausgehändigt bekommen, mit der Bitte, dass sie diese bei ihm später abholen könnte. Plötzlich ist die Puppe weg. Die Frau, die sie holen wollte, liegt ermordet in einem Müllcontainer in der Nähe. Sam wird zu Fotoshootings am Rande der Stadt gerufen. Bei Susy Hendrix tauchen dauernd Leute auf, die ebenfalls die Puppe wollen.

Plötzlich scheint Sam verdächtig. Turbulentes Hin und Her, so manche der Figuren sind nicht solche für die sie lange gehalten werden… – das zu verraten würde aber schon einen Gutteil der Spannung des mehr als zweistündigen Abends mit so mancher Wendung samt einigen Leichen zerstören. Auch wenn manche vielleicht die Story von „Warte, bis es dunkel ist!“ von Frederick Knott (erste Filmversion: 1967; Regie: Terence Young; Drehbuch: Robert Carrington; u.a. mit Audrey Hepburn, die für ihre Hauptrolle für einen Oscar nominiert war; und Remake als „Das Penthouse“, 2013) kennen könnten.

Wer gehört zu den Guten, wer eher zu den Bösen, wer hat was getan oder nicht – das wogt bei Nicht-kennen der Story ganz schön hin und her. Die Schauspieler:innen, vor allem Marion Rottenhofer als Maggie Talman und Nagy Vilmos als Carlino, lassen da das Publikum aber auch ganz schön im Dunklen tappen. Nur Edward Lischka als Roat ist zwar wandelbar in seinem Auftreten, aber bald als einer der Bösewichte durchschaut.

Durchschaut vor allem von Elisabeth Kofler als Susy Hendrix. Sie ist die Ehefrau des Fotografen und als Figur (nicht als Schauspielerin) blind. Aber nicht, wie in der Version von vor mehr als einem halben Jahrhundert hilfsbedürftig, sondern sehr tough und eigenständig. Und so kann sie, was Menschen, die nichts sehen, zumeist sich angeeignet haben: Viel genauer hören. So checkt Susy, die erst vor recht kurzer Zeit bei einem Unfall erblindete, dass ein alter Mann, der bei ihr auftaucht, derselbe ist wie der junge, anfangs verklemmte musterschülermäßige und später forsche Böse Mister Roat – allein am Geräusch seiner Schuhe erkennt sie, dass es sich um ein und denselben Typen handelt. Kofler spielt diese Hauptfigur so, dass manche im Publikum zumindest zeitweise dachten oder wenigstens darüber grübelten, ob die Schauspielerin wirklich selber blind ist.

Ist sie nicht. Er habe aber, so Regisseur Christoph Prückner, nach der vielumjubelten Premiere im großen Saal des Theater Center Forum in Wien-Alsergrund, auf Frage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „sehr lange gesucht, aber in Österreich keine einzige blinde Schauspielerin gefunden, es gibt nicht einmal eine in Ausbildung.“

Was der Regisseur – und das gesamte Team – aber gemacht haben: Hilfe geholt bei einer Expertin: Janine Zehe. Sie ist Sprecherin von Hörspielen, arbeitet in der Hörbücherei des BSVÖ (Blinden- und Sehbehindertenverband Österreichs), kommt aus Hamburg, wo sie „semiprofessionelle Schauspielerin für sehende Profis und blinde Laien“ war. Was übrigens noch immer – wie sie KiJuKU verrät – ihre Leidenschaft ist. Singen gehört auch dazu, und sofort gibt sie eine Kostprobe ihres Könnens, aus dem Sitz heraus, ohne Einsingen – dem Ensemble, das sich zum Nachgespräch mit dem Reporter auf der Bühne versammelt hat, stockt der Atem, der Journalist bekam, wie er gestand, Gänsehaut.

Janine Zehe fungiert in diesem Theaterstück als Erzählerin, hat die entsprechenden, getakteten Texte, als Sprecherin vorher aufgenommen und gegen Ende der proben auch als Korrektiv der Inszenierung agiert.

Denn diese Aufführung wurde vom Regisseur von Anfang an gedacht als eine, die blinde und sehende Menschen gemeinsam erleben können. So manches Theater bietet eine Handvoll Aufführungen pro Saison mit Audio-Deskription an. Blinde und sehschwache Besucher:innen kriegen einen Knopf ins Ohr und das Bühnengeschehen wird für sie beschrieben. Hier ist jede Vorstellung gleich – und für Sehende vielleicht anfangs gewöhnungsbedürftig.

So bleibt es gleich zu Beginn einmal zappenduster, sogar die Notbeleuchtung geht aus. Und für alle ist Zehes Stimme zu hören, die beschreibt, dass der Vorhang noch zu ist, nun aufgeht, ein wenig Licht angeht samt Beschreibung dessen, was auf der Bühne so herumsteht – von der Couch bis zum Kühlschrank, einigen Treppen bis zur Eingangstür und einer halb-offenen Tür zu einem weiteren Raum… (Bühne: Erwin Bail) – eine Art „bebildertes Hörspiel“ wie es der Regisseur nennt.

So und ähnlich spielt es sich den ganzen Abend ab, bis hin zur Ausstattung mit weißen Fotos an der Wand und einer unbedruckten Zeitung– und somit ist dieser ziemlich innovativ – für Österreich, Inklusion einmal von der anderen Seite angegangen. Aber, so Regisseur Prückner: „Selbst am Broadway wurde das Stück erst 2017 zum ersten Mal mit einer blinden Schauspielerin besetzt.“

Und er ist eine Wohltat für blinde Besucher:innen. Eine davon erzählt KiJuKU.at: „Ich gehe oft und gern ins Theater, leider gibt es noch nicht sehr viele Vorstellungen mit Audio-Description. Aber so wie da, das ist neu, sogar die Programmzettel gibt es in Braille-Schrift.“ Die tastbare Schrift aus erhabenen Punkten feiert übrigens heuer ihren 200. Geburtstag.

Von Anfang an war klar, Susy Hendrix ist Frau über ihr Leben – im Gegensatz zur Originalfassung. Sie checkt nicht nur alles, weiß, wie sie sich wo bewegen muss, kennt aber auch – da kommt aus den Dialogen hervor – natürlich zielsicher ihre Wege in der Stadt. Und sie lässt sich nie und nimmer bevormunden, verfolgt auch ebenso zielstrebig Auswege aus der verworrenen kriminalistischen Situation, selbst in den brenzligsten Situationen. So „nebenbei“ gibt sie dem Publikum über Szenen im Stück so manchen Alltags-Rat mit auf den Weg. Kommt es doch leider nicht so selten vor, dass Menschen im Gespräch mit Blinden mitunter lauter werden: „Ich kann ganz gut hören!“ löst so manches „Aha“-Erlebnis aus;)

Eine weitere wichtige Figur im gesamten Geschehen ist die der Gloria, einer ungefähr 12-jährigen Nachbarin mit dicker Brille und Augenklappe. Diese Pubertierende, glaubhaft gespielt von Iris Pollak, hat Auge(n) nur für den Fotografen Sam, himmelt ihn an und ignoriert Susy, ja mobbt sie sogar ein wenig an. Letztlich freunden sich aber die Frau und das Mädchen ziemlich an und tricksen die Gauner:innen aus. Auch mit demselben Antrieb: Wir sind selbstständig und auf keine der Männer angewiesen.

Florian-Raphael Schwarz als dieser Fotograf und Ehemann Sam hat eher nur kurze Auftritte zu Beginn und gegen Ende, ist aber nicht nur Liebender, sondern auch noch Lernender im Umgang mit seiner selbstbewussten Ehefrau und deren Handicap. Einen Kürzest-Auftritt hat Benjamin Lichtenberg ganz am Ende, den Großteil des Abends handhabt er Licht- und Tontechnik.

Im überdachten Teil des Arkadenhofes wartet ein riesiges Gehirn in verschiedenen Farben – außen dran kleben Zettel, welche Region wofür in unserem Kopf zuständig ist, um Informationen zu erhalten und Befehle für Handlungen zu geben. Innen drinnen durchziehen symbolische Fäden mit etlichen grauen Stofffiguren das Netzwerk in unserem „Oberstübchen“ samt vielen Verknüpfungen und Verbindungen. Daneben wird anhand von Stoffpuppen erklärt wie Informationen ins Kurzzeitgedächtnis wandern, dass dort nur begrenzt Platz ist… Einen Tisch weiter gibt’s die Hirnregionen als Stoff-Puzzleteile.

Ein Stück weiter produziert ein Roboter eine Palatschinke nach der anderen, lässt in einem Kreis Schoko-Soße darauf tropfen, rollt sie ein und auf ein von Menschenhand vorbereitetes Stück Küchenrolle gleiten – fertig zum Verzehr für das nächste interessierte Kind.

Es ist Forschungsfest. Noch am Sonntag (23. März 2025; siehe Info-Box am Ende des Beitrages) kannst du im Arkadenhof sowie im großen Festsaal des Wiener Rathauses an rund drei Dutzend Stationen in unterschiedlichste, spannende Wissenschaftsgebiete eintauchen.

Neben den schon genannten Bereichen, warten viele unterschiedliche 3D-Drucke – bis hin zu Ersatzteilen im menschlichen Körper, die bei Operationen eingesetzt werden können. Wie ein Algorithmus funktioniert, ist anhand von analogen (Bewegungs-)Spielen auf einem großen Spielfeld oder bei einer Tafelwaage ansatzweise nachvollziehbar.

Wie sich Töne, Klänge, Musik im Hirn und auf Gefühle auswirken kannst du ebenso ausprobieren wie, ob und wie leicht es möglich ist, beim Trommeln in einer Gruppe zu gleichem Rhythmus zu kommen. Und weshalb bei Rhythmischen Arbeiten Gesänge helfen (können).

Im großen Festsaal des Rathauses herrscht mitunter dichtes Gedränge im Mittelgang, links und rechts wartet eine spannende Attraktion nach der anderen. Vom Pflegeroboter über deinen eigenen Parcours für einen kleinen Roboter bis zu vielen unterschiedlichen Sprach-Stationen. So kannst du versuchen über Kopfhörer einen Satz einem der österreichischen Dialekte zuzuordnen – und im Vergleich dazu erfahren, wie eine Künstliche Intelligenz diese schon richtig oder nicht verortet. Viele der Sprachen und Schriften, die von Wiener:innen verwendet werden, findest du, kannst aber auch lernen, deinen Namen in Gebärdensprache zu zeigen. Oder versuchen, einen Lego-Bausatz richtig zusammenzustellen – und das mit verbundenen Augen und gehörter Anleitung über eine Website.

Und einer der jüngsten Forscher erklärt sein kompliziertes Wissensgebiet anhand von Online-Videos aber auch einem von ihm selber gebastelten Puzzle. Mit Hilfe von einem lernenden Algorithmus will er mithelfen, Krebszellen frühestmöglich zu entdecken. Mit diesem Projekt war Alessandro Rodia im Vorjahr ins Bundesfinale von Jugend Innovativ gekommen und mit einem der Anerkennungspreise sowie einer Einladung zur internationalen Wissenschaftsmesse in Luxemburg belohnt worden.

Auf der Bühne im Rathaus warten Tische, wo du auf Zettel mit dem lachenden Smilie-Logo des Forschungsfestes deine eigene Idee für eine dir wichtige Forschung oder anderes zeichnen und schreiben kannst. Vom Aufräumroboter bis zu einem Zauberstab, um aus einem Pferd ein Einhorn zu machen, fanden sich beim Reportage-Besuch von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… schon an die große Wand gepinnt. Vor allem aber kam sehr oft vor: Weniger Autos, mehr Bäume und Blumen, weniger Mist, und keinen Müll auf den Boden werfen…

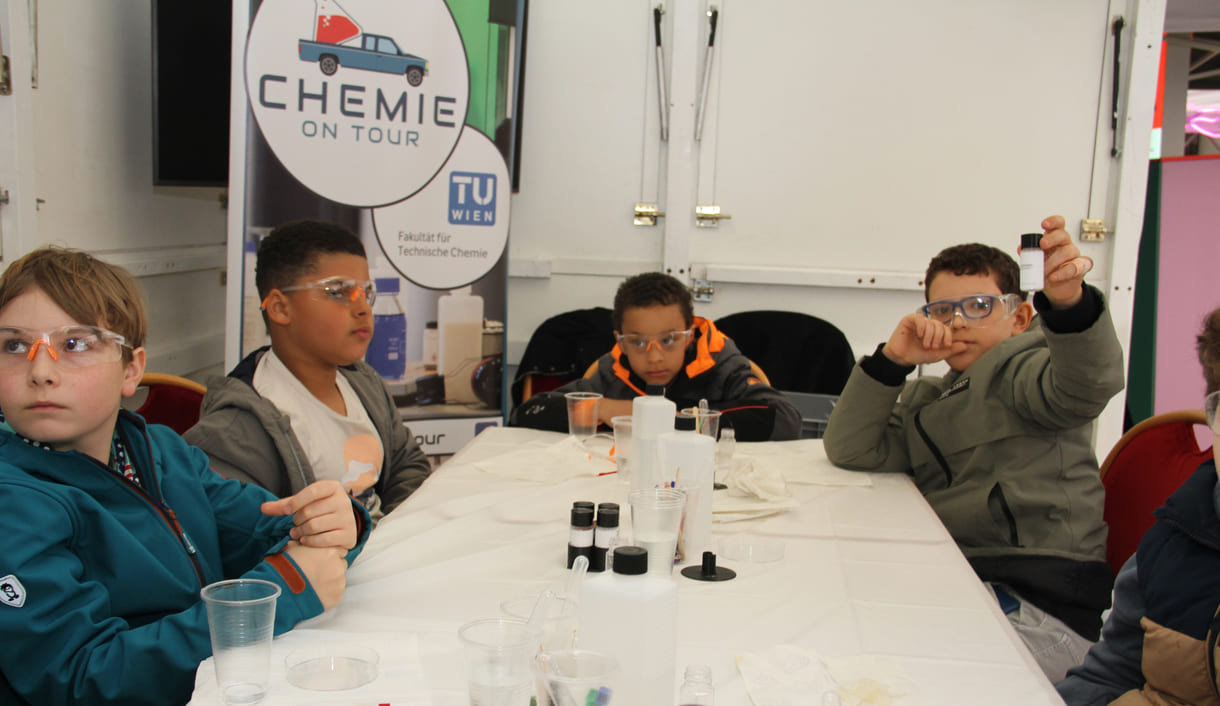

Über die vielen Stationen hinaus, wo du einfach jederzeit das eine oder andere ausprobieren, spielen, erfragen kannst, gibt es noch eine Reihe von Workshops. Für die musst du dich anmelden, weil sie nur funktionieren, wenn erstens kein ständiges Kommen und Gehen und zweitens nur jeweils eine begrenzte Zahl von Teilnehmer:innen mitachen kann, damit alle was davon haben. KiKuKU begleitete einen der Workshops von Chemie on Tour. Drei teils „zauberhafte“ Experimente konnten die Kinder durchführen und Medien begleiten. Wie sich Wasser mit rotem Pulver fast magisch in grüne Flüssigkeit verwandelt – mit Hilfe von Drähten sich dieses wieder in grün und rot teilt; tiefblaues Wasser blass wird und mit Hilfe einer Mini-Taschenlampe wieder dunkel wird und eine kleine Backpulver-Rakete – siehe Fotos und Video.

„Alles keine Zauberei, „nur“ Chemie!“, sagt eine der Mentorinnen im Workshop, die auch aus „Fakt oder Fake“ im TV (ORF) bekannte Chemikerin Stefanie Allworth.

Itzik Hanuna ist ein Schauspieler im Theater Na Laga’at in Jaffa, dem südlichen, arabischen Teil von Tel-Aviv (Israel). Und das seit Langem, obwohl der 59-Jährige in dieser Profession erst ein Spätberufener ist. „Eigentlich wollte ich gar nicht Schauspieler werden, aber das Theater hat mich vor vielen Jahren gefragt. Und ich hab dann doch zugesagt“, erzählt er den Vertreter:innen des internationalen Projekts, das sich mit Inklusion durch Kreativität und Kunst beschäftigt (Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… hat mehrfach berichtet – Links unten am Ende dieses Berichts).

Der 59-Jährige stellt im Workshopraum des Theaters den Teilnehmer:innen aus Schweden, Belgien, Polen, Deutschland, Österreich und natürlich Israel (aber die kannten ihn und das schon) sein erstes Buch vor. Mit den Fingern streicht er über die weißen Seiten mit erhabenen Punkten – in Braille-Schrift. Hanuna wurde blind geboren. Im Alter von ungefähr elf oder 12 Jahren verlor er aufgrund einer Meningitis-Erkrankung auch sein Gehör. Die Lautsprache hatte er da natürlich schon lange verwendet. Aber wie kommen Fragen, wie anderes Gesagtes an ihn?

Dazu entwickelten er und das sehr auf Inklusion bedachte Theater eine eigene Sprache. Neben ihm sitzt bei der Buchpräsentation Neta Yona von Na Laga’at und tippt auf die Handrücken des Schauspielers – und Autors. Im Gegensatz zum Lormen, das oft von Taubblinden zur Kommunikation mit anderen verwendet wird, nicht auf die Hand-Innenflächen, sondern außen. Da Itzik Hanuna sein Leben lang schon in Braille las und schrieb, erfanden er – und seine Kolleg:innen eine Art getastete Braille-Schrift auf beide Handrücken – Glove-Language Handschuh-Sprache) nannte das die Theatermanagerin Efrat Steinlauf.

Wie schon im Artikel „Vom Mitleid zur Bereicherung“ angeführt, versteht sich Na Laga’at als inklusives Kulturzentrum – auf Augenhöhe von Menschen mit und ohne Behinderung(en) -, mit 70 der 100 Beschäftigen, die gehörlos, blind oder beides sind. Und dies auch in Leitungsfunktionen, u.a. fast „natürlich“ in der Abteilung für Accessability (Zugänglichkeit). Es soll nicht nur in den Vorstellungen und Workshops fürs Publikum, sondern auch im eigenen Betreib auf Barrierefreiheit und Inklusion geachtet werden. Und so bot das gastgebende Theater den internationalen Gäst:innen auch einen Workshop in israelischer Gebärdensprache an – denn, was viele oft nicht wissen, Gebärdensprachen unterscheiden sich auch – oft nicht so stark wie Lautsprachen aber doch.

Parallel zum oben genannten EU-Projekt fand in dem Theaterhaus am alten Hafen von Jaffa- Tel-Aviv ein – aus einem anderen EU-Projekt unterstütztes Festival – Theater ohne Grenzen – statt – auch darüber berichtete KiJuKU schon. Und eine Diskussion und Präsentation verschiedener Theater- und Kulturprojekte mit unteschiedlichen, durchaus auch gegensätzlichen Zugängen. So setzte die Leiterin des schwedischen Riksteatern-Crea, Mindy Drapsa, auf ausschließlich gehörlose Künstler:innen und bezeichnete gehörlose Schauspieler:innen, die mit hörenden Regisseur:innen arbeiten würden als Marionetten. Der Vertreter aus Österreich, Gründer und Leiter von Arbos – Gesellschaft für Musik und Theater, Herbert Gantschacher hingegen sprach sich für die gleichberechtigte Zusammenarbeit hörender und gehörloser Künstler:innen aus.

Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung konnte/kann nur erfolgen, weil Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … im Rahmen des EU-Projekts von ARBOS auf diese Reise eingeladen worden ist.

und hier

Bevor die Vorstellung beginnt, wird kurz ein Podest vor die Eingangstür in den Theatersaal aufgestellt. Zwei Leute besteigen es, Yaroslav Bernatsky hält aus einer Mappe groß gedruckte Wörter in Hebräisch und Englisch in Richtung der versammelten Zuschauer:innen, Alaa Arafeh übersetzt Willkommen, Bitte, Danke, Applaus und den Namen des Theaters und Inklusionszentrums Na Laga’at in (israelische) Gebärdensprache. Die ist hier in der ehemaligen Lagerhalle am alten Hafen von Jaffa allgegenwärtig.

Gehörlose ebenso wie blinde Schauspieler:innen und Tänzer:innen performen hier praktisch täglich. Ausgehend von einer Gehörlosen-Theatergruppe vor fast 20 Jahren entwickelte sich das Theaterhaus, das zuerst nur für die eigene Community ein wichtiger Treffpunkt war, bevor es unter neuer Leitung sich bewusst nach außen öffnete. Immer wieder kommen Besucher:innen vielleicht mit einer mitleidsvoll-gönnerhaften Einstellung zu Vorstellungen und verlassen mit Schamgefühl über die eigenen Vorurteile einer- und bereichert durch eindrucksvolle Aufführungen andererseits das Theaterhaus.

Mit manchen Aufführungen tourte das Theater durch mehr als die halbe Welt, Stücke wurden von mehr als einer Million Menschen gesehen. Famos „Brot“, in der ausgehend vom Bibelspruch, dass „der Mensch nicht vom Brot allein lebt“ der gesamte Vorgang vom Herstellen des Teigs bis zum Backen des Brots live auf den Bühnen vor sich geht. Die anfangs mit Masken auftretenden Schauspieler:innen – und in dem Fall auch Bäcker:innen – nehmen diese einzeln dann ab, wenn sie über sich und ihr Leben erzählen. Und mit dem Öffnen des Ofens gegen Ende erfüllen sie die Theaterräume jeweils auch noch mit dem Geruch des gebackenen Brotes – und laden (nicht bei Corona-Beschränkungen) das Publikum ein, auf die Bühne zu kommen., Brot zu kosten und mit den Künstler:innen ins Gespräch zu kommen.

Zu den ergänzenden Einrichtungen bei Na Laga’at gehört längst auch ein Restaurant, seit ein paar Jahren auch eines „im Dunklen“ – von außen in Form eines Schiffes -, Workshops in (israelischer) Gebärdensprache, die u.a. von vielen Schulklassen in Anspruch genommen werden. Seit ungefähr einem Jahr läuft auch eine eigene Schauspielakademie, um weitere Bühnenwillige professionell ausbilden zu können. Von den rund 100 Beschäftigen des Zentrums sind mehr als zwei Drittel (70) gehörlos, blind oder beides). Übrigens mehr als die Hälfte (60%) des jährlichen Budgets von umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro werden durch Eintritte, Workshop-Gebühren, im Restaurant usw. verdient, ein Fünftel steuert die öffentliche Hand bei, die anderen fehlenden 20 % müssen über Spenden aufgebracht werden.

Na Laga’at – auf Deutsch „bitte berühren“ ist Teil eines internationalen Projekts mit dem etwas sperrig klingenden Titel der „Europäische und internationale Partnerschaften zur Entwicklung von Fähigkeiten und sozialer Inklusion mittels Kreativität und Kunst“ (European partnership for the development of skills and social inclusion through creativity and arts). Theater- und Kulturgruppen bzw. Institutionen aus Polen, Belgien, Schweden, Österreich und Israel arbeiten in diesem von der EU geförderten Projekt zusammen, treffen einander in den beteiligten Städten, um Erfahrungen auszutauschen. Über jenes im polnischen Łódź hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… im Herbst des Vorjahres schon berichtet – Link unten am Ende des Beitrages. Die anderen beteiligten Kulturinitiativen und -einrichtungen sind: Poleski Osrodek Sztuki, Instytut Tolerancji w Łodzi (Łódź, Polen), Theater Van A tot Z (Antwerpen, Belgien), Possible World, Norrköpings Stadsmuseum (Sweden), ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater (Klagenfurt/Salzburg/Wien, Österreich) und in diesem Fall dem gastgebenden Na Laga’at (Jaffa, Israel).

Zurück zum aktuellen Treffen in Jaffa, dem südlichsten und ältesten Teil von Tel Aviv (Israel): Am frühen Abend war im Workshopraum die Tanzperformance „Hirten“ (Sheperds) zu erleben. 13 Tänzer:innen – davon nur fünf Sehend – bewegten sich erst vorsichtig, dann mitunter immer wilder durch den Raum, „sahen“ einander durch Berührung, sanftes gegenseitiges Abtasten ihrer Gesichter. Fanden Geborgenheit in kleineren und größeren Gruppen, die sie auch wieder verließen, um allein oder zu zweit auf Erkundungstour zu gehen. Viele verwandelten sich – auf allen Vieren – in Tiere, die von den Hirt:innen behütet werden. Aber nicht nur. Eine (blinde) Hirtin vertraute ihren „Schafen“, die sich zu einem gemeinsamen Hügel zusammengestellt hatten, derart, dass sie sich rücklings darauf legte und tragen ließ.

So nebenbei sei darauf hingewiesen: Inklusion ist mittlerweile zu einem Wort, einem Begriff geworden, der seit einiger Zeit scheint’s in fast aller Munde ist. Aber… naja, was Praxis und Umsetzung betrifft, ist noch – um’s charmant auszudrücken – viel Luft nach oben. Erst kürzlich wiesen Aktivist:innen und Organisationen darauf hin, dass die vielleicht bekannteste Aktion in Österreich, die sich das Thema Menschen mit Behinderung auf ihre Fahnen heftet, „Licht ins Dunkel“ noch immer eher das Bild von Mitleid heischen und über den Kopf streicheln vermittelt. Dabei hatte schon vor weit mehr als zehn Jahren Betroffene mit der „Nicht ins Dunkel“ genau diese Haltung massiv kritisiert.

Aber, hier soll gar nicht gejammert, sondern die Berichterstattung über das oben genannte internationale Projekt fortgesetzt werden – weitere Berichte folgen.

Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung konnte/kann nur erfolgen, weil Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … im Rahmen des EU-Projekts von ARBOS auf diese Reise eingeladen worden ist.

und hier

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen