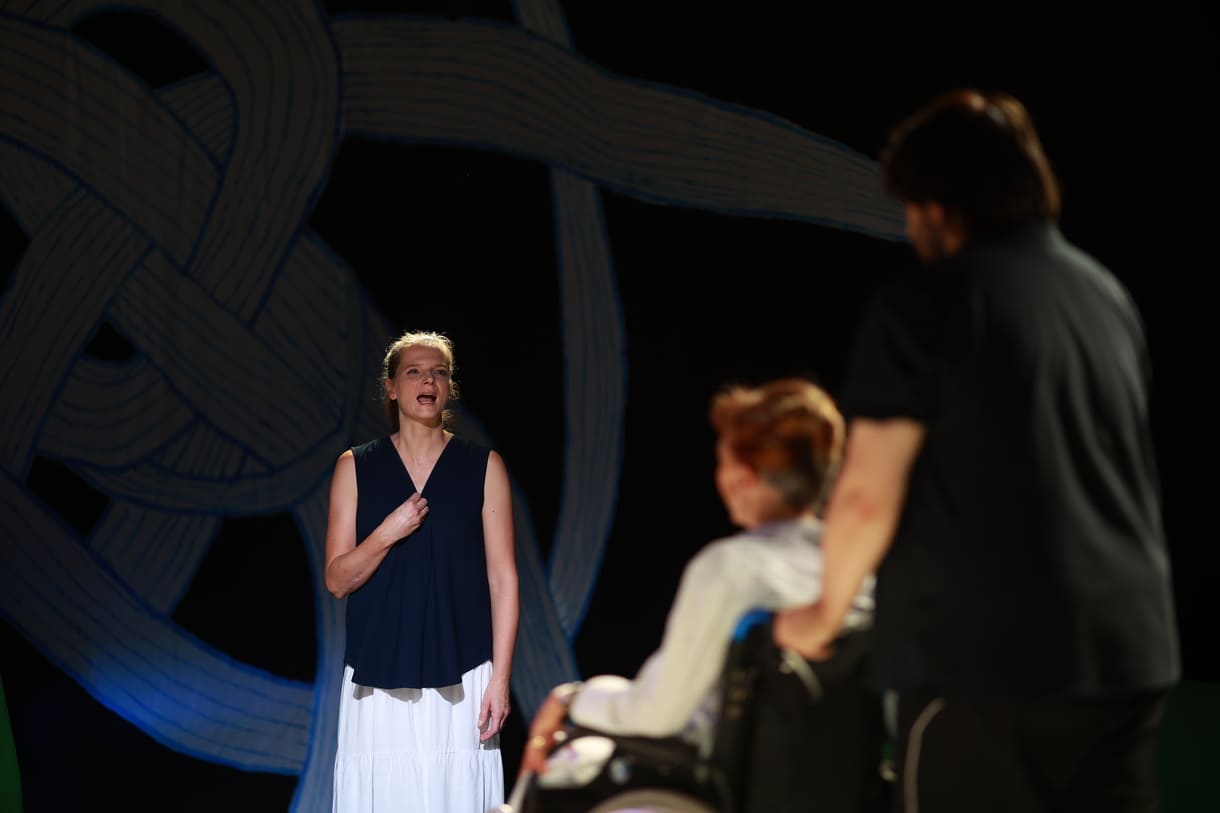

Ungewöhnliche Bühnensituation im TheaterArche. Neben der Tribüne für das Publikum befinden sich auf der Bühnenfläche noch auf den Seiten und im Hintergrund je eine Sitzreihe. Die Bühne ist ein viereckiges Podest, umgeben von einem schmalen Wassergraben. Auf dieser – von rundum zu betrachtenden Bühne – sitze eine ältere Frau fast regungslos im Rollstuhl, links und rechts von ihr zwei dunkelblau-weiß gekleidete junge Frauen, die zu Beginn auf dem Boden links und rechts der Räder sitzen. Der einzige Mann im Schauspielensemble für „Gute Kinder“ sitzt auf einem Publikums-Sitz hinter/ vor der Bühne.

Schon da kündigt sich an, die Umsetzung dieses erst kürzlich erschienenen Romans von Andrea Heinisch – Buchbesprechung kürzlich hier erschienen, unten verlinkt – wird ungewöhnlich. Der nicht ganz 200 Seiten starke Text, der versucht, sich in die innere, höchstwahrscheinlich sehr verschlossene Gedankenwelt einer dement werdenden Person hineinzuversetzen, wird nicht banal als möglicher Monolog oder gar als Kammerspiel lebendig. Das würde der Intention des tief- und hintergründigen Textes nicht gerecht.

Carola von Herder, die Verkörperung der Inge aus dem Roman, bleibt die die nicht ganz eineinhalb Stunden fast durchgängig sprach- und bewegungslos – aber nicht ganz, alles sei aber nicht gespoilert. Selbst ihre Gesichtszüge hat sie eng unter Kontrolle – wie eingefroren. Nur die Augen strahlen einen Mix aus ins Leere starren und dennoch permanent wach sein aus – eine Art starker hintergründiger Präsenz. Margot Binder und Eszter Hollósi verleihen den Gedanken und Gefühlen von Inge ihre Stimmen und ihre Bewegungen, switchen mitunter aber auch in die Rolle von Inges Tochter Helene. Die beiden schweben immer wieder vom Bühnen-Podest neben der Publikumstribüne hoch und sprechen von dort – womit sich die Zuschauer:innen in diesen Szenen sozusagen fast im Inneren von Inges Gedankenwelt befinden.

Thyl Hanscho, der anfangs auf einem Zuschauer-Sessel sitzt, entert das Bühnenpodest als Pfleger im Heim, in dem Inge nun lebt, nachdem sie ihre eigene Wohnung angezündet hat. Manfred, immer nur Manni genannt, ist Zivildiener, taucht aber auch nach seinem Urlaub wieder im Heim auf und ist immer wieder Auslöser für Inges zärtliche Erinnerungen an ihren (verstorbenen) Ehemann Herbert.

Jakub Kavin, Co-Leiter des Theaters, hat – so verrät der Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… – „schon vor Monaten den Text des Romans bekommen (der erst kürzlich erschienen ist – Anm. d. Red.). Aber mir war schon bald klar, dass ich das in dieser Art umsetzen will. Für die Stückfassung und die Dramaturgie hat dann Ute Bauer gesorgt.“

Trotz der klaren Grundlinie hat sich vieles erst im Probenprozess ergeben, nicht zuletzt, dass Inge immer weniger zu sagen und zu tun hatte – mit ganz wenigen Ausnahmen. Und dennoch stark präsent bleibt. Wobei das Spiel des Quartetts auf der Bühne (Kostüm & Bühnenbild: Isabella Farkasch; hin und wieder Musik: Florin Gorgos) nicht nur das Verschwimmen zwischen realer Welt um und der inneren Gedankenwelt Inges sowie deren zunehmende „Vergesslichkeit“ anschaulich nachvollziehbar erleben lässt.

Das Stück ließe trotz der vordergründigen Demenz-Geschichte durchaus die Interpretation von Aneinander vorbei Reden offen. Genauso aber auch das Zurecht-zimmern einer eigenen überschaubaren kleinen Welt angesichts der zunehmend komplexer werdenden rundum.

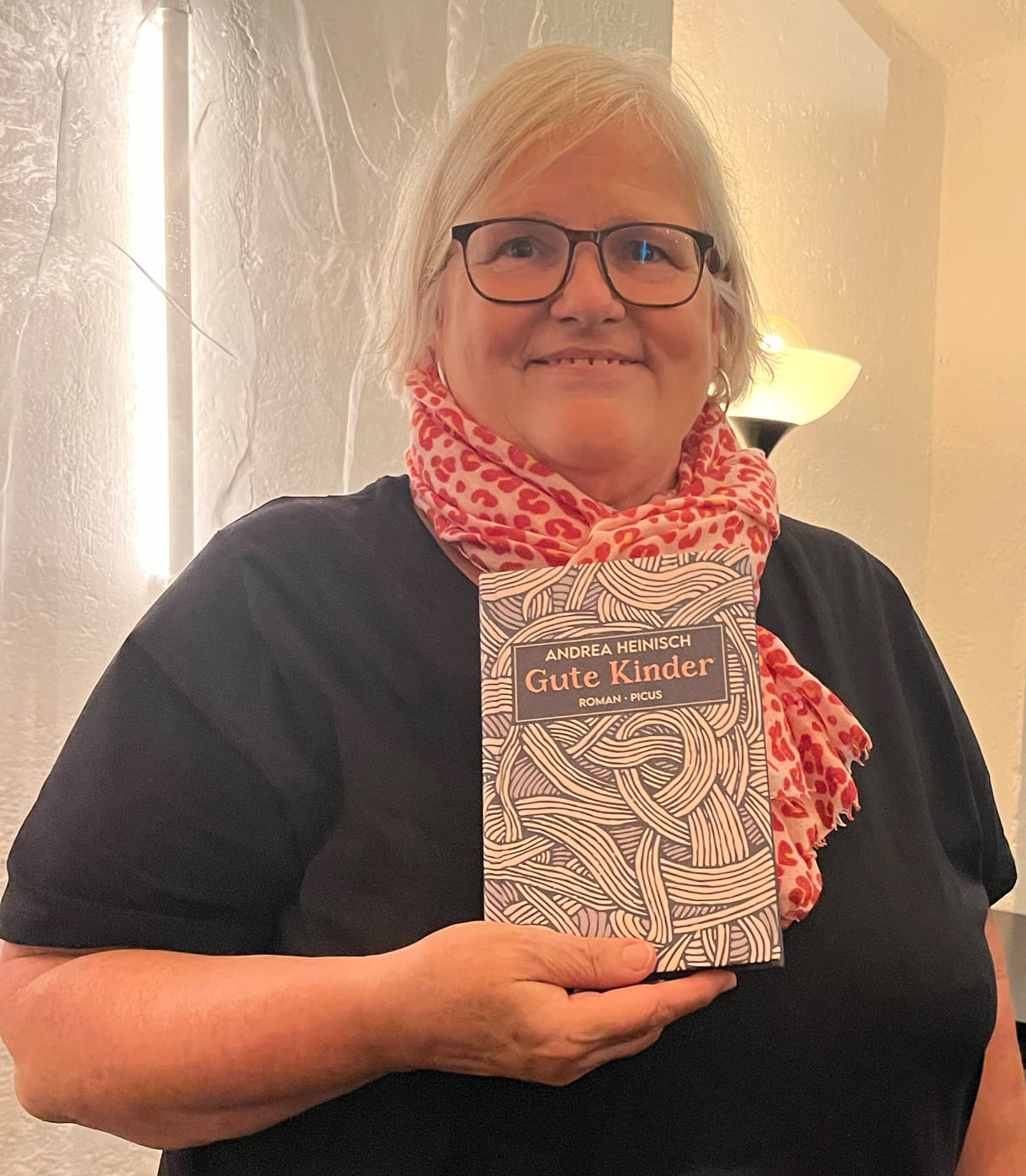

Der neben der Geschichte auch literarisch spannende Text eröffnet in dieser Bühnenfassung und der Spielweise samt der interessanten Gestaltung viele Sichtweisen – und sorgt neben dem Ernst der Story immer wieder auch für humorvolle Elemente und nicht zuletzt Lebensfreude. Die Roman-Tutorin Andrea Heinisch hat sich nie in den Probenprozess eingemischt und das Ergebnis auch erst bei der Premiere gesehen. Ihr gefiel, wie sie KiJuKU.at anvertraute, „vor allem die Figurenzeichnung und dass bei Inge trotz allem auch etwas Widerständiges geblieben ist“.

Wie ein Eintauchen in fremde Welten – mit doch immer wieder vertrauten Elementen und Gedanken – so lesen sich die nicht ganz 200 Seiten des Romans „Gute Kinder“ von Andrea Heinisch. Vordergründig ist Inge Heiligstetter (vielleicht?) dement. Möglicherweise aber ist sie „nur“ dabei sich aus der vordergründig sie umgebenden Welt schritt- und schubweise zurückzuziehen, sich von dieser abzugrenzen, in ihr Innerstes, ihre Gedanken zu verkriechen – um (endlich?) sie selbst sein zu dürfen? Jedenfalls in eine eigentlich praktisch unzugängliche (Gedanken-)Welt, könnte eine demente Person sie wohl so gar nicht äußern.

Wie auch immer, zunächst kurz die äußeren Eckpunkte: Die ältere Frau zündet ihre eigene Wohnung an, wird in einem Pflegeheim untergebracht. Regelmäßig besucht ihre Tochter Helene sie mit deren beiden Kindern Alexander und Sophie. Die Mutter wirft der Tochter – in Gedanken – immer wieder Unehrlichkeit vor – und outet spät eine große Lüge in der sie selbst Helene aufwachsen hat lassen. Einzig wirklich vertraute Person ist der Pfleger Manfred, genannt Manni. Den Zivildiener, den sie manchmal neckisch-provokant als „Wehrdienstverweigerer“ bezeichnet, verknüpft sie nicht selten mit Erinnerungen an ihren Ehemann Herbert.

Diese äußeren Koordinaten sind aber weitgehend nur Ankerpunkte, der Autorin gelingt etwas fast Unglaubliches: Sich – und damit ihre Leser:innen – in die von außen kaum vorstellbare, unzugängliche (Gedanken-)Welt dieser Inge zu versetzen. Selbst wenn sie vordergründig wirklich dement sein sollte, heißt das ja nicht, dass solche Menschen blöd sind. Was geht in ihrem Kopf vor, was bewegt sie, wie sieht (eine wie) sie die Welt rund um sich; bzw. wie und was könnte sich in Inges – und vergleichbarer Personen – Hirn und Herz abspielen?

Ein spannendes Gedankenexperiment der Autorin – noch dazu in immer wieder beeindruckenden poetischen Formulierungen und verspielten Wortbildern wie zum Beispiel folgende Zitate:

„Lieber verrückt als alt werden. Nur mit Lügen geht das, sage ich. Den Worten einfach fremde Kinder unterschieben, Kuckuckskinder. Der Freiheit die Fesseln, den Fesseln die Freiheit. Der Liebe die Gemeinheit, der Gemeinheit die Liebe. Der Lüge die Wahrheit, der Wahrheit die Lüge. Das geht im Handumdrehen.“ (S. 72)

„Zufallen meine ich, wie die Erinnerungen ja auch nur zugefallene Türen sind, dahinter das blühende Leben, sagt man.“ (S. 142)

„Herbert, sage ich, du fehlst mir jeden Tag aufs Neue. Ich weiß, sagt er und hat so tiefe Augen, dass meine Traurigkeit hineinpasst wie in einen Brunnenschacht. Oder ist es seine Traurigkeit, die ich da sehe? Ich weiß es nicht, ich habe es vergessen.“ (S. 163)

„Was ist, wenn die Zeit kommt, in der ich nichts mehr weiß, nicht dich und nicht mich. Wenn es keine Fenster mehr gibt und die Türen verschwunden sind, sogar die zum Balkon. Alles ganz offen oder ganz zu, das kommt aufs selbe raus.“ (S. 169)

„Das, sagt sie und zeigt irgendwohin, könnte ein Spiegel sein oder das Waschbecken. Was ist schon ein Spiegel, was ist schon ein Waschbecken, was sind schon Worte, wenn sie die Zeitlöcher nicht einmal mehr notdürftig überdecken können.“ (S. 172)

Und nicht zuletzt lässt die Autorin ihre Protagonistin immer wieder tiefschürfend und allumfassend philosophieren: „Wer werde ich sein, wenn ich längst zu Ende bin.“ (S. 36)

Sie selbst habe bei dement werdenden / gewordenen Personen in ihrem Umfeld genau hingeschaut und hingehört und viel darüber gelesen und recherchiert, meinte die Autorin am Rande der Uraufführung einer dramatisierten eigenständigen Version ihres Romans im Theater Arche zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… – dazu gibt’s hier demnächst einen eigenen Beitrag.

Die (Groß-)Mutter wird zunehmend dement, der (Groß-)Vater war (fast) nie da. Fabian versucht seinem Sohn Moritz die Liebe, die er von seinem Vater kaum empfing, im Überschwang zumindest zu beteuern. Was schon in den ersten Minuten zum mehrfachen Dialog „Ich hab dich lieb“ – „Okay“ führte. Und den ersten, fast einzigen Lachern des jungen Publikums (ab 8 Jahren). „Liebe Grüße… oder wohin das Leben fällt“ von Theo Fransz (Aus dem Niederländischen: Andrea Kluitmann) hatte im September Premiere – Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… berichtete über einen Probenbesuch knapp davor samt Interviews. Nun läuft es immer wieder einmal im Laufe der Saison im Vestibül des Wiener Burgtheaters.

Und ist vielleicht – obwohl nie mit Weihnachtsbezug – vielleicht doch das Stück rund um dieses Fest, bei dem oft (zu) viele Erwartungen in die Zusammenkünfte der Familien gelegt werden – mit so manchen Enttäuschungen bis Krachs.

Hier erleben wir ein schauspielendes Trio in den Rollen dreier Generationen – samt Zeitreisen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die Ausgangssituation nicht gerade einfach – eingangs kürzest zusammengefasst – und dennoch viel Empathie im Raum und zwischen den Figuren. Auf der doch engen, kleinen Bühne mit meist neutralen – Wänden, von denen einige verschieb- und drehbar sind (Anneliese Neudecker) – reisen Fabian (Rainer Galke) und seine „Mutter“ Mathilde (Dunja Sowinetz) zwischen hier und heute einer- und Fabians Kindheit andererseits. Da ist er dann genauso zehn Jahre wie sein heutiger Sohn Moritz (Lukas Vogelsang).

Situationskomik ergibt sich daraus, dass dann, wenn Fabian Kind ist, auch Moritz da ist. Letzterer in diesen Situationen nicht weiß, dass der andere sein Vater ist, der sich da zurückfantasiert und Ersterer den „fremden“ Jungen nicht kennt. Was dann auch zu missverständlichen Dialogen führt, versteht Fabian als Zehnjähriger, Jahrzehnte früher, folgerichtig Begriffe wie cool, weired (seltsam), Shit oder gar Handy genau gar nicht. „Was soll das sein, ein Hosentelefon?“ Situationen, die weitere Lacher hervorrufen.

Als vierte Person ist Alois, Mathildes Ehemann und Fabians Vater wenngleich nie anwesend oft sehr präsent. Über Postkarten, die er nach Hause geschickt hat und Fotos, von denen erzählt wird. In diesen Erzählungen geht Mathilde das Herz auf, Fabian hingegen lässt Anflüge von Hass aufblitzen. Immer diese leeren Versprechungen, vor allem jene nach einer großen gemeinsamen Reise mit seinem Vater… Wobei sich die Nichterfüllung sehr spät nüchtern, sachlich aufklärt – erst gegen Ende des Stücks über den Fund eines Zeitungsartikels in der Geheimnis-Kiste der (Groß-)Mutter, wovon Fabian aber Jahrzehnte lang nichts wusste.

Mathilde litt schon früh unter Panikattacken und konnte/wollte deswegen nicht reisen, verliert nun zunehmend die Orientierung und Gedächtnis. Den äußeren schwierigen Umständen zum Trotz aber lassen die drei Schauspieler:innen die im Stück angelegte und so inszenierte (Regie: Anja Sczilinski) fast durchgehend sehr spürbar miterleben.

Eine völlig schräge, clowneske Show mit einem Feuerwerk an höchst sonder- und wunderbaren, verspielten Szenen eines nicht mehr ganz jungen Mannes zwischen allerlei Zeugs – von toten Bäumen, Ästen über uralte Zeitungen, Luftballons und vielen Kunststoffkübeln und mit immer neuen Dingen, die er hinter einer Wand hervorholt. Oder durch sie hindurchschiebt. Das ist „15 Eimer Sauerkraut mit Rutsche“ von und mit Stefan Ebner, Mastermind der Performancegruppe MFDNS (Material für die nächste Schicht), die derzeit im Projektraum des Kulturhauses WuK (Werkstätten- und Kulturhaus) in Wien-Alsergrund über die Bühne geht (ab 5 Jahren, eine noch skurrilere und längere Version für Erwachsene („Und die Landschaft in einem Luftballon“).

Der Performer latscht unter anderem in zwei Kübeln anstelle von Schuhen über die Bühne, steigt später mit Socken in ein Fuß-Massagebad, besprüht sich und seinen mit einer Zeitung bedeckten Kopf mit Wasser, zieht – mit ein wenig Wasser befüllte – Luftballons an Gummischnüren hinter sich her wie eine Schar schnatternder Gänse und … ach alles lässt sich gar nicht aufzählen, welch ver-rückten Dinge er da in dieser Stunde vorführt. Ins Spiel versunken wie in junges Kind, das aus den Gegenständen um sich herum die traumhaftesten Spiele erfindet.

Ach ja: Soviel darf gespoilert werden: Sauerkraut kommt keines vor, dafür aber „wächst“ eine Rutsche durch die Kartonwand 😉

Und dann hat die Performance noch eine zweite Dimension, die mitspielt, wenn das erste Wort im jeweiligen Stücktitel – das hier oben bewusst weggelassen worden ist – „Vergessen“ steht da; und in der Beschreibung ist die Rede von Demenz. Womit die Performance eine ganz andere (Be-)Deutung erhält. Ein alternder Mensch, der den üblichen Gebrauch der Dinge vergessen hat, der selber vielleicht von anderen vergessen wurde/wird. Der aber immerhin das erlebt, was Kinder (noch) können: Im Moment leben, ins Spiel versinken.

In solches können Kinder und Kind-Gebliebene auch am Wochenende im Projektraum abseits der Bühne beim „Labor: Astwerk eintauchen“ (siehe Info-Block). Material für die nächste Schicht hat Äste gesammelt und daraus eine Art großer Mobiles gebaut, die erlebt, be-griffen und verändert werden können…

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen