Zur Schulaufführung der Kinder kommt der Vater zu spät – und widmet Nachrichten auf seinem Smartphone mehr Aufmerksamkeit als den Kindern auf der Bühne. So ist Fu Zhao (der in China bekannte Schauspieler Liu Ye) immer business-mäßig unterwegs und familiär abwesend. Und wundert sich, dass Sohn Tian (Noé Liu Martane) in Games auf der mobilen Spielkonsole versinkt und weniger Kopf für Schule und Lernen hat.

Soweit die Ausgangssituation für den knapp mehr als eineinhalbstündigen fast märchenhaften Film „Moon, der Panda“ – der mit 10. April 2025 in den Kinos anläuft.

Dieser Panda ist nicht die Hauptfigur eines Computerspiels, sondern ein ganz lebendiger, noch junger seiner Art. Auf den trifft Tian zufällig in den Ferien, die er mit seiner Schwester Liya bei Großmutter Nai Nai verbringt.

Die ältere Frau (Sylvia Chang), die viel mehr Draht zu den Enkelkindern findet als deren Eltern, hat ein romantisches einfaches Holzhaus mitten im Wald. Sie schickt Tian aus, um Holz zu holen. Widerwillig geht er los, stolpert, verliert die Switch und landet vor der Höhle eines jungen Pandas. Wegen dessen rundem Gesicht nennt er ihn Mond.

Dass der Junge in die anregende Begegnung mit dem Tier noch dazu recht rasch reinkippt, ist noch glaubhaft nachvollziehbar. Dass er ganz auf seine Spielkonsole vergisst und nie mehr danach sucht, eher weniger.

Der Film stellt diese Veränderung durch diese ungewöhnliche Begegnung ins Zentrum. Und lebt nicht zuletzt von den umwerfenden Landschaftsbildern (Kamera: Marie Spencer), die auf einem großen Kino-Screen sicher beeindruckender rüberkommen als auf einem Laptop oder gar einem Smartphon.

Drehbuchautorin Prune deMaistre und Regisseur Gilles deMaistre (die beiden sind verheiratet) erzählen in einem Interview, das der Fimverleih in einem digitalen Heft für Medien veröffentlichte: „Wir haben sechs Kinder, die an der Entstehung dieser Geschichten beteiligt und unser erstes Publikum sind. Prune liest ihnen Auszüge aus dem Drehbuch vor und bespricht sie mit ihnen, was uns hilft, die Perspektive der Kinder in den Geschichten, die wir erzählen, einzunehmen…“

Darüber hinaus sprechen die beiden „immer wieder mit Kindern, die sich für die Beziehung zwischen Mensch und Tier sowie den Natur- und Umweltschutz einsetzen möchten. Mit „Moon, der Panda“ wollten wir, wie auch in unseren vorherigen Filmen, Kindern – und ihren Eltern – zeigen, dass es möglich ist, durch kleine Beiträge einen Unterschied zu machen, und dass gerade die Summe dieser scheinbar unbedeutenden Handlungen die Welt voranbringt. Das ist der „Kolibri-Effekt“. Die Welt ist, wie sie ist, aber das Leben ist schön, und man kann in ihm Sinn finden.“

Über das Eintauchen in diese neue Beziehung des freundelosen Tian samt Versinken in die Natur, findet der Außenseiter eine neue (Lebens-)Perspektive. Gegen Widerstände der Eltern, insbesondere des Vaters. Und ungefähr in der zweiten Hälfte des Films bekommt auch Liya (seine Schwester; Nina Liu Martane) mehr Raum für sich und ihre Leidenschaft fürs Tanzen – jenseits der fast militärisch strengen Choreografien, die sie anfangs auf der Schulbühne ausführen muss.

Mit Pandas drehen war übrigens, so verraten sie im besagten Interview, nicht einfach – was weniger an den Tieren liegt als unter dem strengen Schutz der chinesischen Behörden. Immerhin sind die Pandas eine gefährdete Art. Was dann auch im Film thematisiert wird – samt der Problematik dieser verspielten nahen Begegnung und Beziehung, die den Schutz auch gefährden kann. Was auch gezeigt wird und eine durchaus dramaturgische Wende einbaut. Tian nutzt das Internet als Recherche-Quelle und mausert sich so nach und nach zu einem jungen Forscher in Sachen Pandas.

„Durch unsere Filme (zuvor unter anderem „Mia und der weiße Löwe“) möchten wir die Schönheit der Welt und die Bedeutung ihrer Verteidigung unterstreichen. Wir können sie durch tief persönliche Handlungen retten, und indem wir ihre Schönheit zeigen, ist es möglich, den Wunsch zu wecken, sie zu schützen.“

Neben der Mensch-Tier-Natur-Beziehung spielt aber auch die (Nicht-)Kommunikation in der Familie Zhao eine große Rolle, die sich durch das bisher Geschilderte auch insgesamt mit verändert – in Richtung auf Augenhöhe und wertschätzend miteinander umgehen. Zur Wertschätzung gehört übrigens auch, dass das Film-Duo Tiere – auch wenn das Panda-Kind recht verspielt ist – „Vermenschlichung“ bewusst vermeidet.

„Es gibt keine einzige künstlich erzeugte Szene. Wir haben mit zwei Pandas gedreht, einem jungen und einem erwachsenen, die mit unserem jungen Schauspieler interagierten und eine echte Verbindung aufbauten. Wir sahen diese Beziehung als etwas Authentisches im Leben des Charakters, was es auf der Leinwand spektakulär machte. Da nichts inszeniert ist, schafft diese Methode etwas Visuelles, Emotionales und Organisches, das mit Spezialeffekten nicht erzeugt werden kann.“

Gedreht wurde in Sichuan, im Zentrum Chinas, rund um die Mega-City Chengdu. Die bergige Region darum herum ist Heimat der größten Panda-Reservate.

„Wir haben nach eurasischen Kindern gesucht, da Alexandra Lamy die Mutter spielt und ein chinesischer Schauspieler den Vater. Ich wollte auch, dass sie Englisch sprechen und einen französischen kulturellen Hintergrund haben“, sagt der Regisseur in dem schon genannten Interview. „Der lokale Produzent stellte mir einen franko-chinesischen Jungen vor und erklärte, dass seine Eltern in China sehr bekannt seien. Der Junge machte ein Vorsprechen, und das Ergebnis war eindeutig.

Einen weiteren Sprung ins Ungewisse wagend, sagte ich, es wäre großartig, auch seinen Vater, Liu Ye, einen riesigen Star in China, zu besetzen, obwohl ich überzeugt war, dass er uns ablehnen würde. Aber er nahm an und schlug vor, dass ich auch seine Tochter für die Rolle von Tians Schwester vorsprechen lasse. So begannen wir diese Reise mit dem Vater und seinen zwei echten Kindern. Das erklärt die emotionale Kraft ihrer Begegnungen, wenn sie gegeneinander aufbegehren. Es gibt nichts Besseres, als authentisches Material auf der Leinwand zu verwenden.“

Bücher zum Film „Mia und der weiße Löwe“ <- damals noch im Kinder-KURIER

Interview mit dem Mädchen, das mit dem weißen Löwen drehen durfte <- ebenfalls noch im KiKu

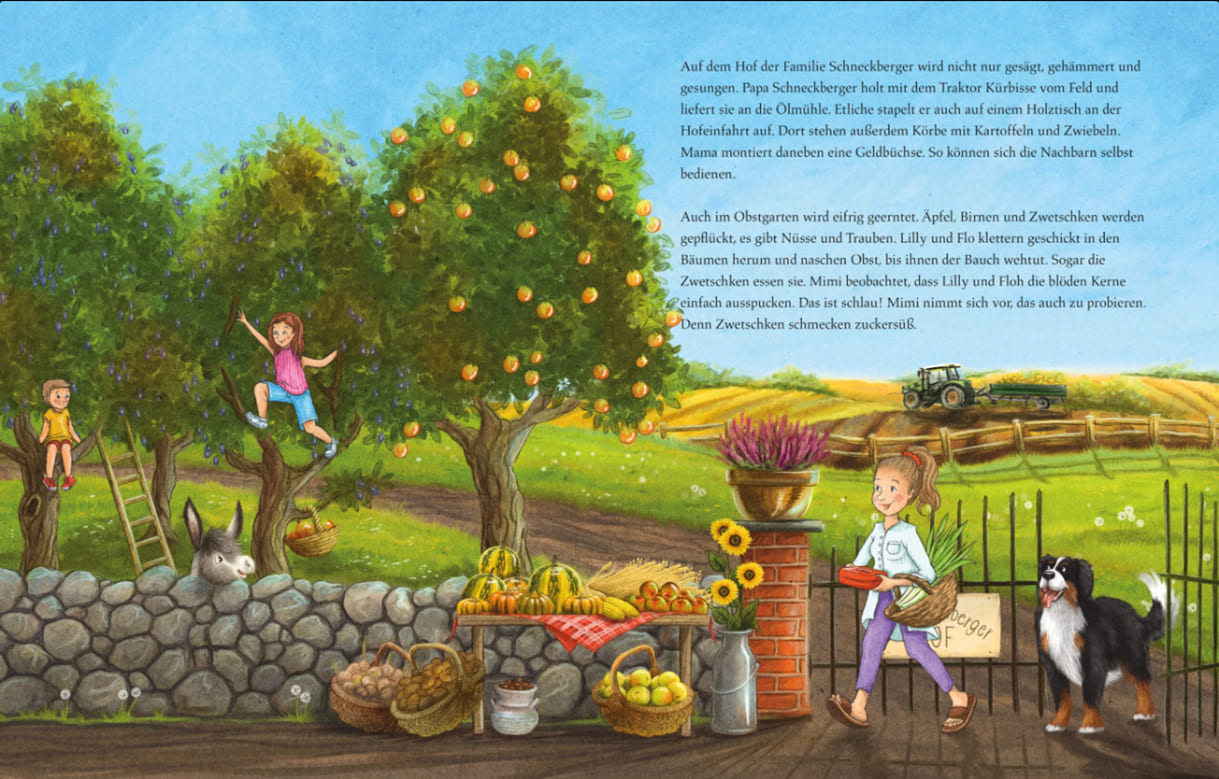

Mimi – so heißt die junge Eselin, von Familie Schneckberger (Oma Gundi, Opa Ludwig, Eltern sowie die Kinder Lilly und Flo) „Eselprinzessin“ tituliert. Sie alle wohnen auf einem Bauernhof. Und zur Familie gehören noch Hund Stupsi, Katze Struppi sowie einige namenlose Kühe, Hühner und Kaninchen; ach ja und Mimis Mutter – auch sie ohne Namen.

Mit dieser menschlichen und tierischen Schar erlebst du in diesem Bilderbuch den Übergang vom Sommer zum Herbst.

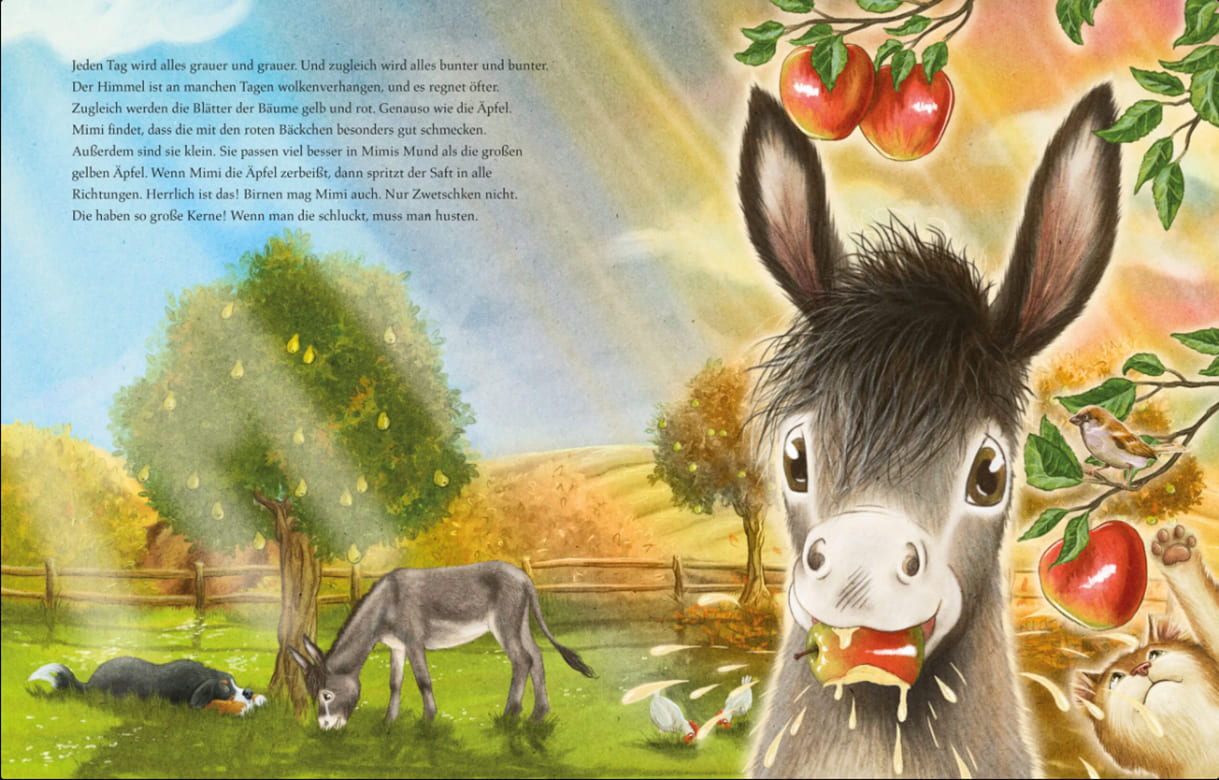

„Jeden Tag wird alles grauer und grauer. Und zugleich wird alles bunter und bunter.“ Letzteres gilt für die Blätter der Laubbäume und so manche Obstsorten, die Lilly und Flo von den entsprechenden Bäumen pflücken – nicht zuletzt für ein demnächst anstehenden Hoffest.

Begleitet von fotorealistischen Zeichnungen kannst du fast reichen, wie es in der Küche duftet, wenn aus so manchen Kilos Äpfel, Birnen… Marmelade eingekocht wird.

Wie und warum Mimi schließlich beim Fest aufgebrezelt zur „Prinzessin“ wird – schildern Autorin Lilo Neumayer und Illustratorin Julia Gerigk in dem Buch, in dem sie so „nebenbei“ die demnächst ins Land ziehende Jahreszeit beschreiben. (Das Duo hat Mimi – und ihre „Familie“ auch schon Frühling, Nacht und Advent erleben lassen.)

Warum allerdings zwar das Eselkind, Hund, Katze, Kinder und Großeltern Vornamen haben, die Eltern aber nur Papa und Mama „heißen“? Wirkt ein bisschen seltsam.

Zwei Paare – ein reales sowie ein schauspielendes – betreuten vor rund einem Jahr für mehrere Tage High-Tech-Baby-Puppen, die auch weinen und ähnliches simulieren können. Kinder haben wollen oder nicht und wenn ja, wie dann umgehen mit elterlichen Rollen – das sind Fragen, die in der Live-Performance „Who wants to be the mum?“ (Regie: Miriam Schmid) gipfelten. Nach einer Aufführungsserie im Herbst in Graz ist die Produktion vom Performance Kollektiv „Das Planetenparty Prinzip“ (Theaterstücke, Performances, hybride interaktive Spiele) nun in Wien im Theater am Werk/Petersplatz zu erleben – Details siehe Info.

Auf der Bühne – komplett in der Einheitsfarbe gräulich-bläulich gehalten, andere empfinden’s fast als türkis, – spielen Alexander Benke, Victoria Fux, Nora Köhler (alphabetisch nachnamensmäßig sortiert; in den Videos als Vierter im Bunde: Jakob Kolb) Familie der 90er Jahre mit Wählscheibentelefon und so. Abwechselnd schlüpfen die drei in die Rollen eines auf dem Boden knieenden, malendes Kindes, einer kochenden Mutter, und des freudig von der Arbeit nach Hause kommenden Vaters. Das Trio hebt sich in der Kleidung von der Wohnzimmerlandschaft mit integriertem Küchenblock ab: Knallpink und orange (Bühne und Kostüm: Lisa Horvath).

Immer wieder wechseln die Schauspieler:innen die Rollen. Und doch bleibt der Ablauf mehr oder minder der Gleiche – lange Zeit. Immer und immer wieder. Was wechselt ist das „Gekochte“, stets aber fischig. Und vor allem die Zeichnungen des Kindes – nicht zu sehen, wie alles sind auch Zeichenblätter, ja selbst Zeitungsseiten in der nämlichen Einheitsfarbe, sogar die senkrechten Jalousien, die die drei Wände bilden.

Dass es nicht immer so weitergehen kann, ist klar – eine bricht aus. Ist es eine oder einer? Wie sich das Stück – in dem es immer wieder Video-Rückblenden (Kamera: Vincent Seidl, David J. Wimmer) auf die Phase mit und rund um die Simulationspuppen und deren Betreuung gibt – weiterentwickelt, sei hier nicht gespoilert.

„Kinder oder keine – entscheiden wir alleine!“, war schon ein Slogan bei Demos der Frauenbewegung in den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Nach erkämpftem Wahlrecht nach der vorvorigen Jahrhundertwende, wurde nicht zuletzt im Gefolge der 68er-Bewegung der Zusammenhang zwischen privatem und politischem Verhalten intensiv diskutiert. Gleichberechtigung wurde zum Thema auch in Bezug auf Beziehungen, „halbe – halbe“ zur Forderung, zum Ziel. Und dennoch hat sich trotz einiger Änderungen in diese Richtung (noch) nicht allzu viel getan. Abgesehen davon, dass gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit – in Österreich beispielsweise – noch in weiter Ferne sein dürfte, liegt der Anteil von Männern in Karenz bei 2 von zehn Paaren.

Und auch in der Performance ist der Mann, wenn er sich die Schürze umbindet und kocht, „Mom“ und nicht „Dad“. Und selbst als Vater einmal Mutter anbietet, selbst nach dem Essen abzuräumen, um ihr Freizeit zu gönnen, meint sie: „Du weißt ja gar nicht, wo alles hingehört“. Das jeweilige „Kind“ hingegen ist schon viel weiter. Auf die Frage von „Mom“, was es denn da gezeichnet habe, zählt es jedes Mal unterschiedliche Familien auf – beispielsweise einmal eine mit drei Papas.

Die gängigen Rollenklischees – trotz jahrzehntelangen Diskussionen, Forderungen, Versprechen bleibt der überwiegende Anteil unbezahlter „Care“-Arbeit an Frauen hängen – durchbricht dies das Trio vor allem durch leicht überdrehtes, ironisch-parodistisches Schauspiel – das damit immer wieder für Lacher in den rund 1 ¼ Stunden führt.

Was vielleicht ein wenig abgeht – Ausgangspunkt in den Videos war die Frage: Kinderwunsch oder nicht – ist ein vor allem unter Jugendlichen sehr wohl diskutierter Aspekt: Kinder in diese Welt angesichts von Kriegen, Klimakrise, Perspektivlosigkeit?

Sohn-und-vater-rock-en-gegen-rollenklischees <- noch im Kinder-KURIER

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen