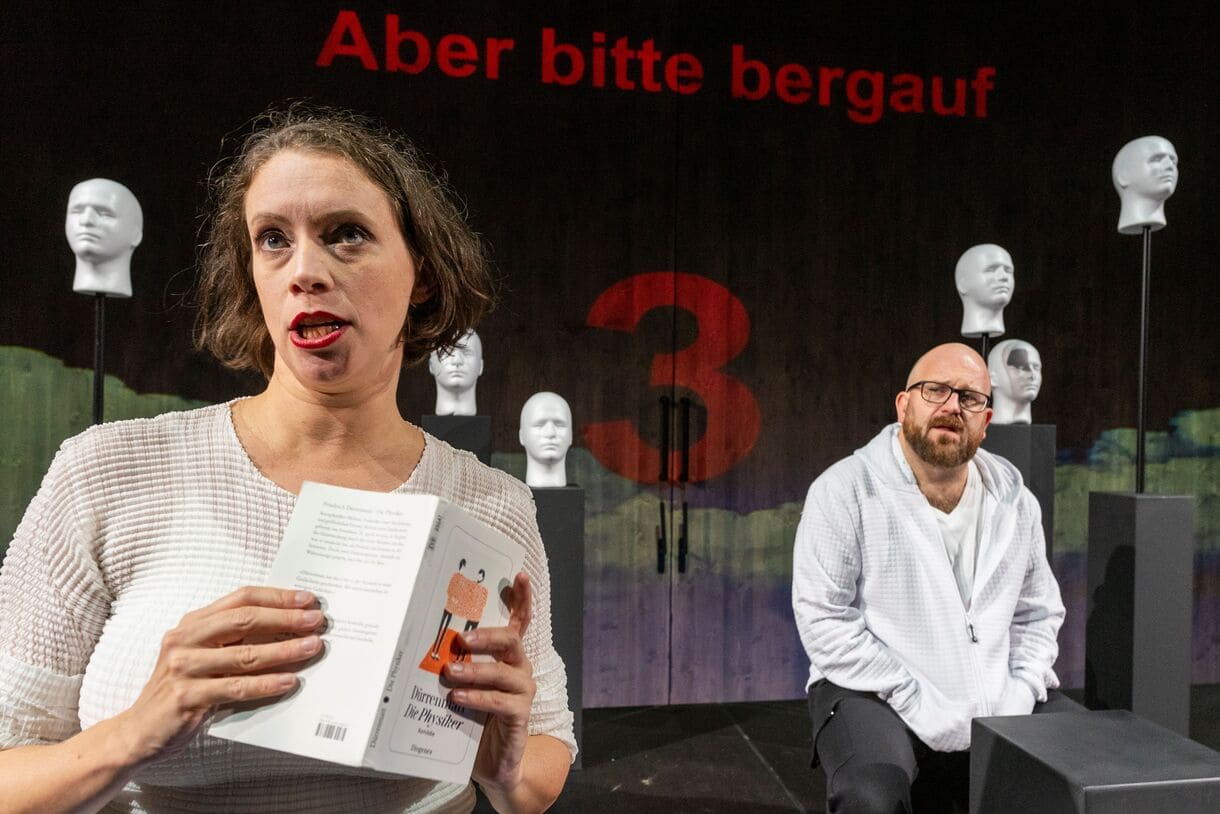

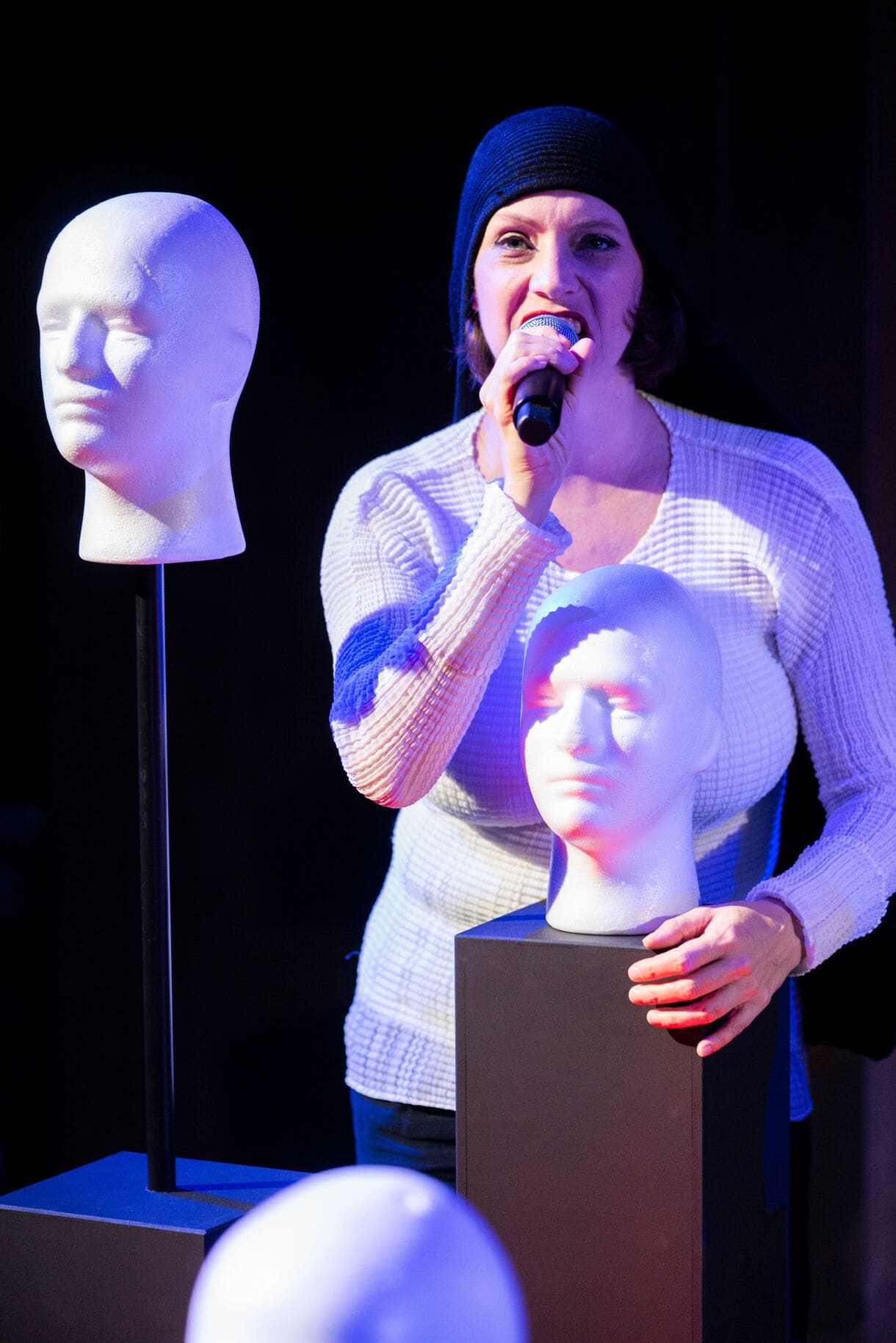

23 weiße, neutrale Köpfe wie sie aus Schaufenstern oder von Modepuppen bekannt sind, „bevölkern“ die Bühne auf Podesten auf mehreren Ebenen der Bühne (Bühnen- und Kostümbild: Alexandra Pitz) im Zirkus des Wissens auf dem Gelände der JKU, der Johannes-Kepler-Universität am Rande von Linz. Dahinter eingeblendet der Titel des aktuell dort laufenden Stückes „Höhere Wesen befehlen: KI!“ Dieses hatte Mitte November (2024) Premiere.

Zwischen diesen Köpfen platzieren sich die beiden Schauspieler:innen auf Podesten als ihren wissenschaftlichen Arbeitsplätzen und beginnen wie wild mit ihren Fingern auf imaginäre Tastaturen zu tippen, hacken, hämmern.

Dazu kehren sie im Laufe der Stunde immer wieder zurück, nachdem sie sich erhoben haben, zwischen den Köpfen wandern, tanzen, rappen, Weisheiten zitieren bzw. aus Büchern – scheinbar – lesen. Alles dreht sich – nona, wozu sonst der Titel, sehr, vielleicht ein bisschen zu dicht, rund um KI, wobei gegen Ende vor allem der zweite Buchstabe hinterfragt wird. Künstlich wohl, im Sinne von Menschen geschaffen sicher, aber Intelligenz?

Wird da nicht wieder – wie so oft im Laufe der Menschheitsgeschichte – etwas überhöht, auf zu hohe Podeste gestellt, fast angebetet? Und damit die Verantwortung ab- oder mindestes weggeschoben.

Alles was KI kann, schöpfe sie ja nur aus schon vorhandenen Daten und Materialien wird mehrfach in dieser und anderer Form erklärt, postuliert, ja fast schon beschworen. Kreativ sein könne nur der Mensch. Und der Text für dieses Stück – von Gerhard Willert, der auch Regie führte – sei „einhundertprozentig frei von sogenannter Künstlicher Intelligenz“. Ja selbst ein hochqualitatives Übersetzungsprogramm habe es nicht geschafft die wortspielerischen poetischen Passagen des Textes, einige davon im oberösterreichischen Dialekt, in brauchbares Englisch zu übertragen.

Eingebaut ins Stück sind Hinweise auf manche Autor:innen, etwa Dürrenmatt und seine „Physiker“, wenn es um die Verantwortung von Wissenschafter:innen für ihre Forschungen und Erkenntnisse geht. Oder von – und das sehr spannend – dem viel zu wenig bekannten Alexander Grothendieck. An sich wissenschaftlicher, hochdekorierter, Mathematiker, hat er sich vor mehr als einem halben Jahrhundert ungefähr zeitgleich mit dem Club of Rome („Grenzen des Wachstums“, 1972) sehr kritisch mit dem Umgang der Menschheit mit der Erde auseinandergesetzt. Ohne dies so zu formulieren was die Fridays For Future-Bewegung mit „es gibt keinen Planeten B“ auf den Punkt brachte, hat er genau damit argumentiert, dass in vielen Bereichen nicht experimentiert werden dürfe, weil diese Versuche eben nicht wiederholt werden könnten, wenn die Lebensgrundlagen des Planeten vernichtet werden.

„Wir sind in einer Situation, in der uns die Methoden der experimentellen Wissenschaften in der Praxis nicht weiterhelfen. Es gibt nämlich nur einen Planeten Erde, und die Krisensituation, in der wir jetzt sind, findet in der Geschichte der Evolution nur ein einziges Mal statt. Wir haben es also hier nicht mit einem Experiment zu tun, das wir nach Belieben wiederholen könnten, um anschließend unsere operationellen Modi zu optimieren.“

Aus dessen Werk zitieren sie mehr – mit einem Fake-Schmäh. Nach der sogenannten Voltaire-Methode – Finger zwischen Buchseiten und genau das lesen -, schlagen sie aber schon zuvor festgelegte Seiten auf, oder zitieren auswendig gelernten Text, ist ihr auf die Bühne geworfenes Grothendieck-Buch doch im französischen Original 😉

Mehrmals verwandelt sich die Bühne licht- und stimmungsmäßig in eine Art Disco, das Duo tanzt ab zu einem Vierzeile: „Und dann tanzten sie wie Glühwürmchen in der Nacht / Doch Glühwürmchen gibt es nicht mehr /Wer hat sie eigentlich umgebracht? / Und bringt sie was wieder her?“ Und kommt scheinbar erst viel später drauf, dass mit diesem Song das menschengemachte Artensterben angesprochen wird.

Zurück zu den begrenzten Ressourcen: Neben dem Absaugen aller Daten und deren Verwertung, was doch recht oft thematisiert wird, werde noch kaum bis nicht in Betracht gezogen, dass die KI-Entwicklungen und Anwendungen so viel Energie benötigen, dass der Ressourcenverbrauch ins Unermessliche steige. Weswegen die Großunternehmer im Silicon Valley sich auch Energie-Quellen unter den Nagel reißen würden.

In Abwandlung des alten römischen Cato-Spruchs, dass das feindliche Karthago zerstört werden müsse (was Falter-Herausgeber Armin Thurnher rund zwei Jahrzehnte lang zur Abwandlung seiner wöchentlichen Kolumne mit einem Satz gegen die heimischen Printmedien-Konzentration inspiriert hatte) wirft Fadi Dorninger, seitlich neben der Bühne agierender Ton- und Licht-Master, mehrmals ein: Silicon Valley muss zerstört werden.

„Wir sind der Stoff, aus dem die Pixel sind“, wirft Barbara Novotny in den Bühnenraum. „Stop. Moment. Was soll das heißen: Wir sind der Stoff, aus dem die Pixel sind?“, fragt ihr Bühnenkollege Peter Pertusini.

„Ich war im Theater. Hab „Der Sturm“ von Shakespeare gesehen. Da sagt der alte Zauberer: „Wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind… Und da hat hat es bei mir plötzlich klick gemacht und ich hab mir gedacht: genau. Nicht die Träume sind das Problem. Wir sind das Problem. Nicht die Algorithmen… Nicht die KI ist das Problem. Wir sind das Problem…“

… „Wenn ich ein Werkzeug als Lösung betrachte, wird das Werkzeug zu Gott. Damit bin ich fein raus und verantwortlich bin ich für nichts mehr. Wenn ich aber für nichts mehr verantwortlich bin: wer bin ich dann noch?“

Und noch ein schönes Zitat aus dem Stück für das die Quelle im Dunklen bleibt: „Jeder dreht so gut er kann / Seine Träume in Realitäten um. / Vor Wahrheiten ist der Mensch aus Eis; / Feuer fängt er für Lügen.“

Hannes Werthner, früherer Professor für Informatik an der Technischen Universität Wien (2016 bis 2019 Dekan an der Fakultät für Informatik) sagte kürzlich in einem Interview mit Daniel Pilz auf zakckack.at: „Wir – und nicht Konzerne und Technologien – sollten bestimmen, wie die Welt um uns aussieht und gestaltet werden sollte. Der Mensch hat die Freiheit und Verantwortung zu entscheiden. Diese Verantwortung nimmt ihm auch niemand ab… Außerdem ist der Digitale Humanismus nicht gegen die Natur gerichtet. Es geht dabei um Nachhaltigkeit. Ein Aspekt ist ein kritischer Blick auf den Ressourcenverbrauch von modernen Technologien. Insofern ist der Digitale Humanismus ein Rahmenwerk um das Verhältnis zwischen Mensch, Gesellschaft, Natur und Technologie zu verstehen, sich einzumischen und dieses Verhältnis unseren Werten entsprechend zu gestalten… Ich will aber Soziale Medien nicht verteufeln. Diese bieten auch die Chance, sich an der Demokratie zu beteiligen, beispielsweise durch Bürgerinitiativen. Es geht darum, wie Technologien, wie Soziale Medien gestaltet sind und wer über diese Gestaltung bestimmt…“

Zugegeben, rosig schauen die Perspektiven gerade für Kinder und Jugendliche nicht aus. Klimakrise und Maßnahmen dagegen, die nicht immer auf allgemeine Zustimmung stoßen. Vieles von dem, das die Erd-Erhitzung stoppen oder gar rückgängig machen könnte, wird gar nicht erst ergriffen. Kriege, die näher rücken. Eskalationen in Konflikten, die weitere Kriege heraufbeschwören. Steigende Arbeitslosigkeit, Teuerung, die das Leben für viele immer unleistbarer werden lässt. Rassismus, Ausgrenzung. Erstwähler:innen-Aktionen, die auch viele ausschließen – Jugendliche, die (fast) ihr ganzes Leben in Österreich verbringen / verbracht haben und dennoch nicht mitstimmen dürfen, weil sie den „falschen“ oder gar keinen Pass haben…

Um der Ohnmacht ein bisschen etwas entgegen zu setzen, lud wienXtra am Nachmittag vor der aktuellen Nationalratswahl (September 2024) ins Kinder- und Jugend-Kino Cinemagic in der Urania am Donaukanal ein und zeigte den Film „Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen“. Der vor rund zehn Jahren in vielen Ecken und Enden der Welt gedrehte Kinofilm zeigt lokale und regionale Initiativen von Menschen, die in ihrem unmittelbaren Umfeld das eine oder andere zum Besseren ändern konnten.

Sogar in Großstädten gelang es engagierten Menschen so viele Lebensmittel anzupflanzen, dass sich viele davon ernähren können. Gesund und preiswert – und letztlich sogar ertragreicher als in industrieller Landwirtschaft.

Oder sogar im stark auf Erdöl setzenden Texas ist es gelungen über Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern mehr Windräder zur Energie-Gewinnung aufzustellen als in anderen US-Bundesstaaten.

Mehr Platz für Radfahrer:innen und Fußgänger:innen statt neuer Straßen für Autos ließen im dänischen Kopenhagen den Anteil der umweltfreundlicheren Fortbewegungsarten stark steigen.

Zwei engagierte Menschen aus Indien stehen für zwei unterschiedliche Initiativen. Die Quantenphysikerin Vandana Shiva startete eine Initiative sowohl für mehr Biodiversität und ökologische Landwirtschaft als auch zur Stärkung von Frauen(rechten).

Elango Rangaswamy aus der Kaste der „Unberührbaren“ wurde zwei Mal zum Bürgermeister von Kutthambakkam gewählt, wo er einerseits die Armut bekämpfte und andererseits auch die Barrieren zwischen den Kasten durchbrach und nach der zweiten Amtszeit begann, Hunderte (künftige) Bürgermeister:innen mit diesen Modell-Ideen „anzustecken“.

Einige Beispiele, wo zufällig ausgeloste Bürger:innen neben gewählten Abgeordneten demokratische Prozesse ergänzen – wie es in Österreich etwa der Klimarat war -, finden sich in diesem Film ebenso wie die Stärkung nachhaltiger, sehr regionaler Wirtschaftskreisläufe durch eigene nur in diesen engen Grenzen geltenden Währungen.

Unter dem Titel „Get active“ bietet wienXtra in den Herbstferien Ende Oktober einige Workshops an, die ebenfalls engagierte Jugendliche stärken wollen/sollen bzw. wo sie Neues erkunden und entdecken können. Die eigenen Rechte kennen zu lernen und dazu Videos zu drehen, Auseinandersetzung mit Demokratie, Aktivitäten gegen Rassismus und für Zivilcourage bis hin zu vegan kochen lernen – die Palette der Angebote ist breit – Link in der Info-Box am Ende.

Nach dem Film, der spannend aber mit zwei Stunden doch recht lang war, harrten nur mehr wenige Jugendliche im Kino aus, um mit der Schüler:innen-Vertreterin Miriam Messinger, die auch im Wiener Jugendparlament aktiv ist und Alexander Arndt vom MiLa (Mitmach-Supermarkt) ins Gespräch zu kommen. Erstere gestand, vor zwei Jahren habe sie eher noch den Klimawandel geleugnet, heute engagiere sie sich an allen Ecken und Enden, vor allem, um Schule zu einem cool(er)en Lernort zu machen.

Neben Kinder- und Jugendparlament haben in Wien alle Kinder und Jugendlichen – unabhängig von der Staatsbürger:innenschaft – auch die Möglichkeit, Projekte für die Kinder- und Jugendmillion einzureichen. Und im zweiten Schritt über die eingereichten auch abzustimmen. Und bis 18. Oktober kannst du deine Ideen, Forderungen und Wünsche bei der Umfrage für die neuen Kinde- und Jugendstrategie einbringen – Link zu junges Wien ebenfalls in der Infobox am Ende des Beitrages.

Unabhängig von der wienXtra-Aktion tummelten sich am Samstag vor der Wahl im Bildungshaus Urania als Märchen- und Anime-Figuren verkleidete junge Menschen herum. Sie versammelten sich zu einem Treffen der Charity-Heroes: Ehrenamtlich besuchen sie im Normalfall vor allem kranke Kinder, die einmal die Schneekönigin, Spiderman oder wen auch immer treffen wollen. Und machen als „Held*innen für benachteiligte Kinder“ so auch zumindest für einige Menschen die Welt schon heute zu einem besseren Ort – Link in der Info-Box am Ende.

285 Euro für jedes Kind plus – je nach Einkommen aber allerhöchstens noch 587 € – und Kinderarmut wäre in Österreich (fast) gänzlich beseitigt. Das sind die jüngsten, aktualisierten, Zahlen zum Thema Kindergrundsicherung, die Volkshilfe und Europäisches Zentrum für Sozialpolitik und -forschung (EZfS) am Dienstag in einem Mediengespräch im Kindermuseum Zoom vorstellten.

Mehr als ein Fünftel der rund eineinhalb Millionen Kinder und Jugendliche – genau 353.000 – lebten im Vorjahr in einer von Armut – und damit oft Ausgrenzung – bedrohten Familie. 40.000 Kinder mussten sogar in Familien verbringen, die ihre Wohnung nicht heizen konnten.

Seit Jahren gibt es daher die Forderung nach einer Kindergrundsicherung. Mit dieser soll kein Kind in Österreich mehr in Armut aufwachsen. Und sie sollte automatisch – je nach Einkommensgrenzen berechnet – auf dem Familienkonto landen. Damit würden alle anderen Unterstützungen ersetzt, also statt Familienbeihilfe, -bonus, Mehrkinder-Zuschlag, Altersstaffelung, Schulstartgeld… Also auch zu beantragende Hilfen fielen weg – womit sich Familien ersparen in die Rolle von nicht selten auch demütigenden Bittsteller:innen zu schlüpfen. Als einziger Zusatzbetrag soll aber natürlich der Zuschlag für Kinder mit Behinderungen im Rahmen der Familienbeihilfe bleiben.

Über die 285 Euro für jedes Kind kommen aus den von den Forscher:innen berechneten Kosten für Miete, Energie, Nahrung, Gesundheit, Bildung (u.a. Nachmittagsbetreuung) auch solche für kulturelle und soziale Teilhabe hinzu. Daraus ergeben sich durchschnittlich 872 Euro pro Kind.

Jene Familien, deren Haushaltseinkommen unter 25.000 € jährlich liegen bekämen den vollen Betrag – also die 285 Euro plus die oben schon angeführten 587 Euro. Als rechnerische Überlegung dazu legten für die Volkshilfe Hanna Lichtenberger und Erich Fenninger sowie für das European Centre for Social Welfare Policy and Research Michael Fuchs und Felix Wohlgemuth dar: Die Schwelle zur Armutsgefährdung für Alleinlebende liegt – laut EU-SILC (Community Statistics on Income and Living Conditions/ Gemeinschaftsstatistiken zu Einkommen und Lebensbedingungen) bei 16.452 Euro, für zwei Erwachsene bei 24.678 €.

Als Obergrenze berechneten die Wissenschafter:innen ein Jahreseinkommen von 40.000 Euro. Bis dahin würde als das Plus aus der Kindergrundsicherung zu den 285 Euro für alle gegen Null sinken.

Ach ja, und was kostet das: Darum drückten sich die beiden Organisationen nicht herum. In Summe 4,6 Milliarden Euro, allerdings müssen bei der Berechnung ja bisher bezahlte Familienunterstützungen abgezogen werden, netto bleiben 2,2 Milliarden Euro. Dafür gäbe es praktisch keine armen Kinder und Jugendlichen mehr – den Berechnungen zufolge blieben doch 2,8 % an der Armutsgrenze übrig, was auf KiJuKU-Nachfrage auch ein rein statistischer Ausreißer sein könnte. Damit aber gäbe es weniger kranke (u.a. aus kalten Wohnungen, schlechter Ernährung, sozial-psychische Folgen von Ausgrenzung), möglicherweise auch weniger Schulabbrecher:innen und andere Folgewirkungen von Armut und Ausgrenzung. Zudem würde ein Gutteil des zusätzlichen Familieneinkommens sofort wieder in den Wirtschaftskreislauf fließen.

Auf eine mögliche Umsetzung angesprochen, zeigte sich Volkshilfe-Direktor Fenninger fast optimistisch: Die Grünen seine dafür, alle drei Bewerber:innen um den SPÖ-Vorsitz, die NEOS zeigen sich der Forderung gegenüber offen – in der Vorwoche verkündete der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr im eigenen Wirkungsbereich eine deutliche Entlastung bei Essens- und Besuchs-Beiträgen in Schulen, Kindergärten und Horten an. „Und viele aus der Wirtschaft signalisieren auch eine Zustimmung zu unseren Forderungen, weil dadurch auch viel mehr Jugendliche fit fürs Leben würden.“

Volkshilfe -> Kinderarmut abschaffen

Europäisches Zentrum für Sozialpolitik und -forschung

Schwungvoll Rad schlagend entert Ursula Anna Baumgartner als Meg die Bühne. Der erste Auftritt, eher -sprung kraftvoll, energie-geladen. Und die hält sie die knapp mehr als zwei Stunden (eine Pause) auch durch. Und damit DEN Kern der Geschichte, der sich um Energie dreht.

Mit ebenso viel Power beginnt sie die arge Geschichte zu erzählen – im Schnellst-Sprech beginnt sie dem Publikum zu erzählen. „Mit wem redest du da?!“, schimpft die Mutter. Zweites Kernproblem angesprochen: Selbst die eigenen Eltern glauben der Tochter nicht, wenn sie ihr überhaupt zuhören.

Die böse Frau Zucker (sehr lustvoll gespielt von Isabel Weiken) hasst Kinder, „kocht“ sie aber mit Süßspeisen ein, so dass vernachlässigte Kinder gern diese Nachbarin aufsuchen. Und diese Person hat DIE Idee schlechthin, ein großes Problem der Welt(wirtschaft) zu lösen: Energie. Beides verbindet sie: Kinder haben – vielen Erwachsenen zufolge – zu viel davon. Die Welt(wirtschaft) zu wenig.

Die Kinderhasserin hat in Frau Dr. Giftig jene Wissenschafterin gefunden, die das Problem löst: In einer Art Duschkabine wird Kindern Energie abgesaugt. Dabei sterben diese nicht, sie werden „nur“ zu antriebs- und empathielosen Erwachsenen. So weit der Kern der Story – sehr frei nach „Hänsel und Gretel“ der Gebrüder Grimm – des 2011 in Berlin uraufgeführten Musicals, das nun im großen Haus des Wiener Theaters der Jugend seine vielumjubelte Österreich-Premiere feierte, aktuell angefeuert durch die seit einem Jahr massive Energie(preis)-Krise.

Meg – von Margarete, sprich Gretel – leidet nicht nur daran, dass sie alles sieht, erkennt und ihr die Eltern (sehr glaubhaft Kathrin Hanak und Frank Engelhardt) nicht glauben. Selbst die anderen Kinder – Hansi (wunderbar tollpatschig und ignorant gespielt von Markus Törk) und Tinchen, die erstes Opfer der Verwandlung wird (sowohl als Kind als auch dann als Erwachsene: Beate Korntner) – scheinen nicht mitzukriegen, was da abläuft. Meg sozusagen als eine Art Kassandra (dazu übrigens eine wunderbare Inszenierung von Christa Wolfs Text im nahegelegenen Volkstheater/Dunkelkammer). Oder sie wollen’s nicht wahrhaben, ist Frau Zucker doch viel liebevoller zu ihm als er’s von seinem schlagenden Elternhaus gewohnt ist.

Im weiteren Verlauf der Geschichte stellt sich heraus, dass Tinchen nicht wirklich das erste Opfer ist, schon davor wurde aus Kevin Zuckers und Doktorin Giftigs Helfer Herr Braasch (Uwe Achilles), der hin und wieder auch in seine Kinderrolle zurückfindet – vor allem als es Meg gelingt, die Tabletten, die fürs Vergessen zuständig sind, gegen einfache Zuckerln auszutauschen. Die Wissenschafterin Giftig, die ihren eigenen Hass auf Kinder damit speist, dass sie als hochbegabte Zehnjährige nie mitspielen durfte, wird übrigens gekonnt bitterböse von jener Nadine Aßmann gespielt, die sie schon vor mehr als zwölf Jahren die zu schnell erwachsen Gewordene verkörpert hatte.

Bleiben noch zu nennen: Martina Dorothea Sommersguter als Darstellerin der schlappen, überforderten, depressiven Mutter von Tinchen sowie Simon Stockinger als Pauli, „Babysitter“ von Meg, der als einziger ansatzweise an deren Geschichte glaubt, auch wenn er sie bei der Begrüßung stets despektierlich „Kröte“ nennt und sie ihm eher lästig zu sein scheint. Und der eine affärenartige Szene mit Megs Mutter Tessa kriegt – die vor allem fürs erwachsene Publikum gedacht ist. Aber wie alle Figuren – außer den Gegenspielerinnen Meg und Zucker – erlebt auch er eine Entwicklung zum Positiven. Wenngleich das Ende kein glattes „happy“ ist.

Immer wieder treten die Protagonist:innen kurzfristig aus ihren Rollen heraus um mitreißend in gemeinsamen Choreografien auf den mehreren Ebenen der Bühne (Ausstattung: Daria Kornysheva) die mehr als ein Dutzend Songs (Musik: Wolfgang Böhmer, Leitung Orchesteraufnahme: Gerald Schuller, musikalische Einstudierung: Ursula Wögerer, Choreo: Nina Tatzber) zu singen und tanzen. Wofür es praktisch nach jeder Nummer Szenen-Applaus gibt – leider selbst beim inbrünstigen Kinderhasser-Song.

Peter Lund, der sich die Geschichte ausgedacht hat und sie in Berlin an der Uni der Künste, wo er lehrt, mit Absolvent:innen gemeinsam entwickelte, hat auch in Wien Regie geführt. Ausgangspunkt für seine Geschichte sei wie er rund um die Premiere Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… erzählt „tatsächlich dieser Gedankenblitz gewesen: Kinder haben so viel Energie und die Welt hat ein Problem mit Energie. Da waren wir damals schon sehr prophetisch.“ Im Stück lässt er Meg sagen: „In jedem Kind steckt so viel Energie wie in 400 Millionen Tonnen Roh-Öl.“

Kleine kritische Anmerkung: Im Gegensatz zur Berliner Version lässt er in der Wiener Inszenierung leider mehrmals bei Frau Zucker die Anspielung „Hexe“ einbauen. Womit wieder einmal die weisen, starken, verfolgten Frauen diskreditiert werden. Was ihm eigentlich gar nicht entspricht, war doch sein erstes Musical (1991) „Hexen“, das diese alles andere als böse sieht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen