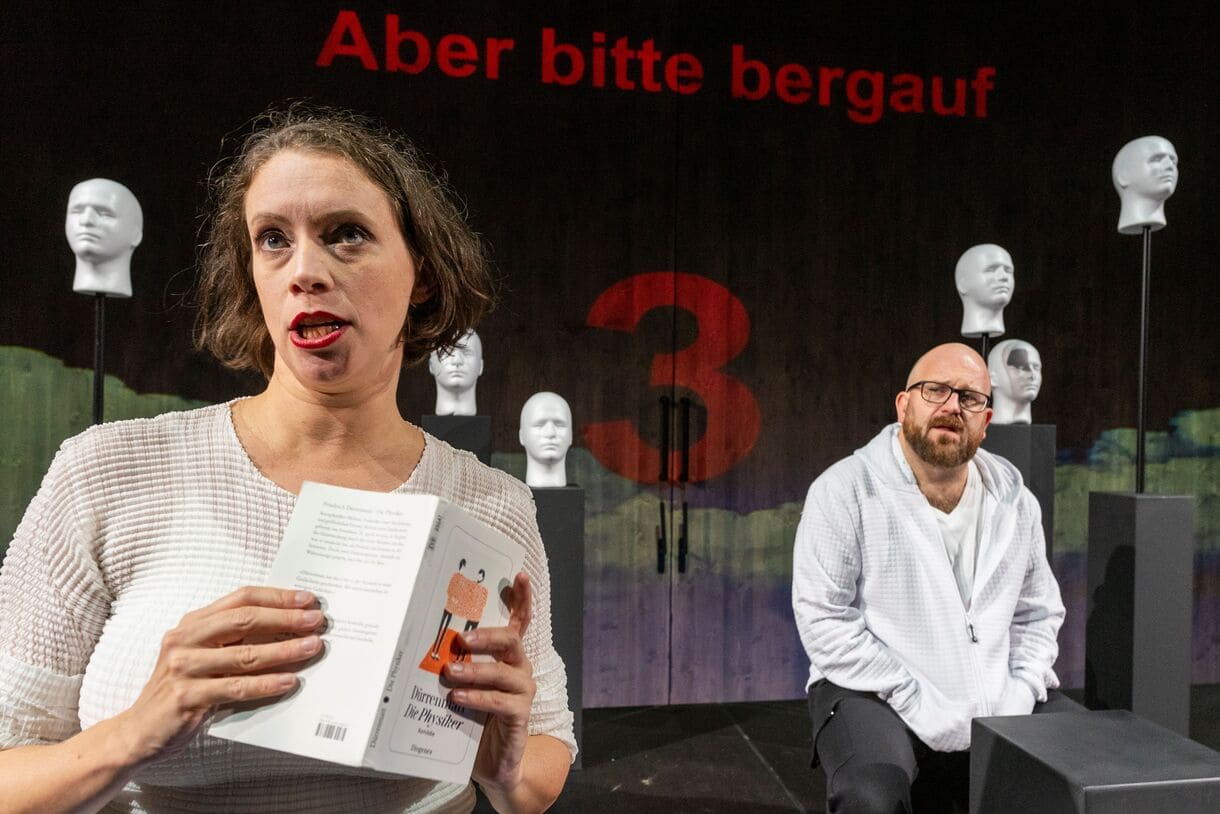

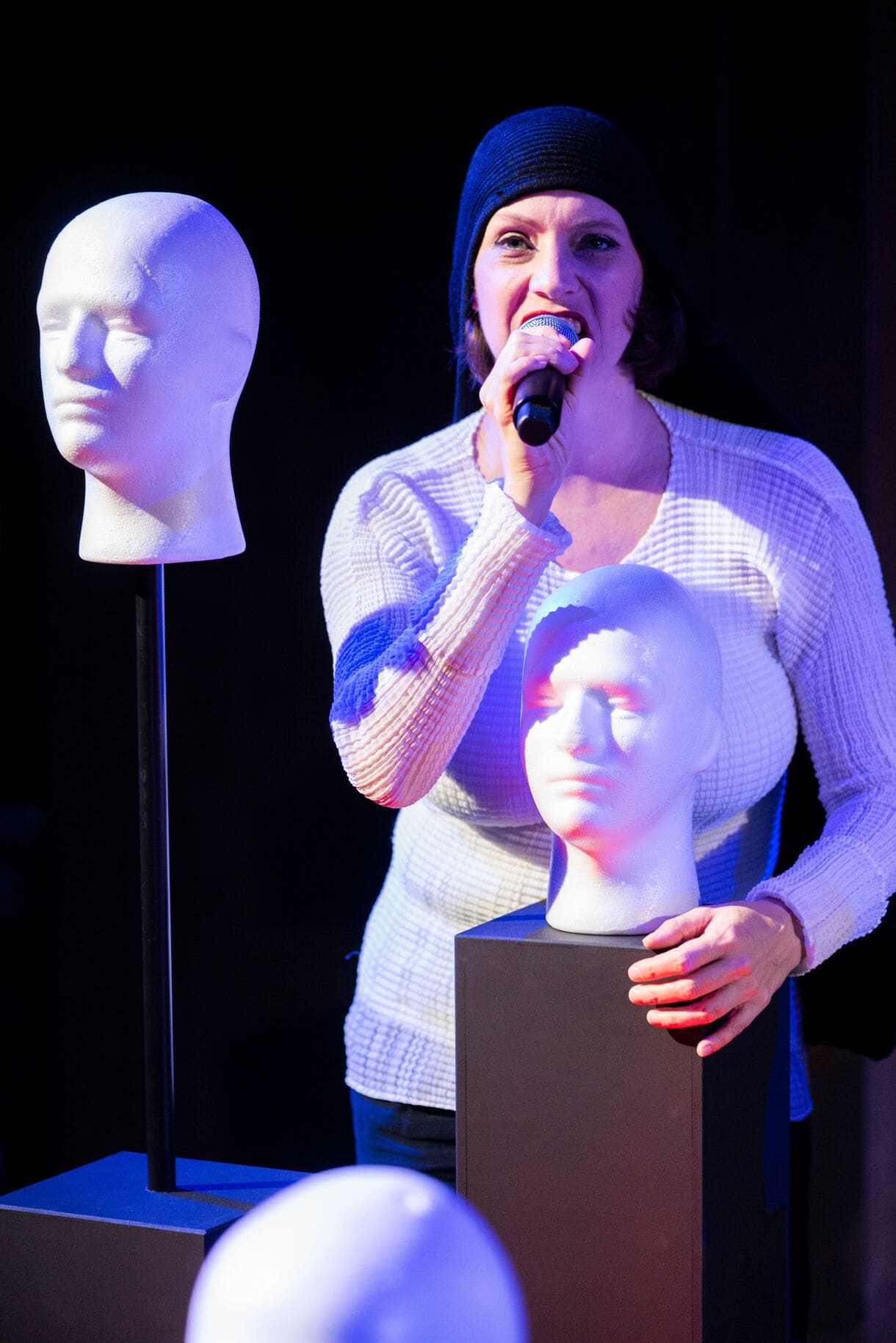

23 weiße, neutrale Köpfe wie sie aus Schaufenstern oder von Modepuppen bekannt sind, „bevölkern“ die Bühne auf Podesten auf mehreren Ebenen der Bühne (Bühnen- und Kostümbild: Alexandra Pitz) im Zirkus des Wissens auf dem Gelände der JKU, der Johannes-Kepler-Universität am Rande von Linz. Dahinter eingeblendet der Titel des aktuell dort laufenden Stückes „Höhere Wesen befehlen: KI!“ Dieses hatte Mitte November (2024) Premiere.

Zwischen diesen Köpfen platzieren sich die beiden Schauspieler:innen auf Podesten als ihren wissenschaftlichen Arbeitsplätzen und beginnen wie wild mit ihren Fingern auf imaginäre Tastaturen zu tippen, hacken, hämmern.

Dazu kehren sie im Laufe der Stunde immer wieder zurück, nachdem sie sich erhoben haben, zwischen den Köpfen wandern, tanzen, rappen, Weisheiten zitieren bzw. aus Büchern – scheinbar – lesen. Alles dreht sich – nona, wozu sonst der Titel, sehr, vielleicht ein bisschen zu dicht, rund um KI, wobei gegen Ende vor allem der zweite Buchstabe hinterfragt wird. Künstlich wohl, im Sinne von Menschen geschaffen sicher, aber Intelligenz?

Wird da nicht wieder – wie so oft im Laufe der Menschheitsgeschichte – etwas überhöht, auf zu hohe Podeste gestellt, fast angebetet? Und damit die Verantwortung ab- oder mindestes weggeschoben.

Alles was KI kann, schöpfe sie ja nur aus schon vorhandenen Daten und Materialien wird mehrfach in dieser und anderer Form erklärt, postuliert, ja fast schon beschworen. Kreativ sein könne nur der Mensch. Und der Text für dieses Stück – von Gerhard Willert, der auch Regie führte – sei „einhundertprozentig frei von sogenannter Künstlicher Intelligenz“. Ja selbst ein hochqualitatives Übersetzungsprogramm habe es nicht geschafft die wortspielerischen poetischen Passagen des Textes, einige davon im oberösterreichischen Dialekt, in brauchbares Englisch zu übertragen.

Eingebaut ins Stück sind Hinweise auf manche Autor:innen, etwa Dürrenmatt und seine „Physiker“, wenn es um die Verantwortung von Wissenschafter:innen für ihre Forschungen und Erkenntnisse geht. Oder von – und das sehr spannend – dem viel zu wenig bekannten Alexander Grothendieck. An sich wissenschaftlicher, hochdekorierter, Mathematiker, hat er sich vor mehr als einem halben Jahrhundert ungefähr zeitgleich mit dem Club of Rome („Grenzen des Wachstums“, 1972) sehr kritisch mit dem Umgang der Menschheit mit der Erde auseinandergesetzt. Ohne dies so zu formulieren was die Fridays For Future-Bewegung mit „es gibt keinen Planeten B“ auf den Punkt brachte, hat er genau damit argumentiert, dass in vielen Bereichen nicht experimentiert werden dürfe, weil diese Versuche eben nicht wiederholt werden könnten, wenn die Lebensgrundlagen des Planeten vernichtet werden.

„Wir sind in einer Situation, in der uns die Methoden der experimentellen Wissenschaften in der Praxis nicht weiterhelfen. Es gibt nämlich nur einen Planeten Erde, und die Krisensituation, in der wir jetzt sind, findet in der Geschichte der Evolution nur ein einziges Mal statt. Wir haben es also hier nicht mit einem Experiment zu tun, das wir nach Belieben wiederholen könnten, um anschließend unsere operationellen Modi zu optimieren.“

Aus dessen Werk zitieren sie mehr – mit einem Fake-Schmäh. Nach der sogenannten Voltaire-Methode – Finger zwischen Buchseiten und genau das lesen -, schlagen sie aber schon zuvor festgelegte Seiten auf, oder zitieren auswendig gelernten Text, ist ihr auf die Bühne geworfenes Grothendieck-Buch doch im französischen Original 😉

Mehrmals verwandelt sich die Bühne licht- und stimmungsmäßig in eine Art Disco, das Duo tanzt ab zu einem Vierzeile: „Und dann tanzten sie wie Glühwürmchen in der Nacht / Doch Glühwürmchen gibt es nicht mehr /Wer hat sie eigentlich umgebracht? / Und bringt sie was wieder her?“ Und kommt scheinbar erst viel später drauf, dass mit diesem Song das menschengemachte Artensterben angesprochen wird.

Zurück zu den begrenzten Ressourcen: Neben dem Absaugen aller Daten und deren Verwertung, was doch recht oft thematisiert wird, werde noch kaum bis nicht in Betracht gezogen, dass die KI-Entwicklungen und Anwendungen so viel Energie benötigen, dass der Ressourcenverbrauch ins Unermessliche steige. Weswegen die Großunternehmer im Silicon Valley sich auch Energie-Quellen unter den Nagel reißen würden.

In Abwandlung des alten römischen Cato-Spruchs, dass das feindliche Karthago zerstört werden müsse (was Falter-Herausgeber Armin Thurnher rund zwei Jahrzehnte lang zur Abwandlung seiner wöchentlichen Kolumne mit einem Satz gegen die heimischen Printmedien-Konzentration inspiriert hatte) wirft Fadi Dorninger, seitlich neben der Bühne agierender Ton- und Licht-Master, mehrmals ein: Silicon Valley muss zerstört werden.

„Wir sind der Stoff, aus dem die Pixel sind“, wirft Barbara Novotny in den Bühnenraum. „Stop. Moment. Was soll das heißen: Wir sind der Stoff, aus dem die Pixel sind?“, fragt ihr Bühnenkollege Peter Pertusini.

„Ich war im Theater. Hab „Der Sturm“ von Shakespeare gesehen. Da sagt der alte Zauberer: „Wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind… Und da hat hat es bei mir plötzlich klick gemacht und ich hab mir gedacht: genau. Nicht die Träume sind das Problem. Wir sind das Problem. Nicht die Algorithmen… Nicht die KI ist das Problem. Wir sind das Problem…“

… „Wenn ich ein Werkzeug als Lösung betrachte, wird das Werkzeug zu Gott. Damit bin ich fein raus und verantwortlich bin ich für nichts mehr. Wenn ich aber für nichts mehr verantwortlich bin: wer bin ich dann noch?“

Und noch ein schönes Zitat aus dem Stück für das die Quelle im Dunklen bleibt: „Jeder dreht so gut er kann / Seine Träume in Realitäten um. / Vor Wahrheiten ist der Mensch aus Eis; / Feuer fängt er für Lügen.“

Hannes Werthner, früherer Professor für Informatik an der Technischen Universität Wien (2016 bis 2019 Dekan an der Fakultät für Informatik) sagte kürzlich in einem Interview mit Daniel Pilz auf zakckack.at: „Wir – und nicht Konzerne und Technologien – sollten bestimmen, wie die Welt um uns aussieht und gestaltet werden sollte. Der Mensch hat die Freiheit und Verantwortung zu entscheiden. Diese Verantwortung nimmt ihm auch niemand ab… Außerdem ist der Digitale Humanismus nicht gegen die Natur gerichtet. Es geht dabei um Nachhaltigkeit. Ein Aspekt ist ein kritischer Blick auf den Ressourcenverbrauch von modernen Technologien. Insofern ist der Digitale Humanismus ein Rahmenwerk um das Verhältnis zwischen Mensch, Gesellschaft, Natur und Technologie zu verstehen, sich einzumischen und dieses Verhältnis unseren Werten entsprechend zu gestalten… Ich will aber Soziale Medien nicht verteufeln. Diese bieten auch die Chance, sich an der Demokratie zu beteiligen, beispielsweise durch Bürgerinitiativen. Es geht darum, wie Technologien, wie Soziale Medien gestaltet sind und wer über diese Gestaltung bestimmt…“

Beim Portier des Nebeneingangs ins Theater Akzent steht eine kleine Frau in Kleiderschürze und mit großem Besen. Mahnt die Besucher:innen, die mit dem Lift ins Dachgeschoß zur kleinen Studiobühne hinauf wollen, „hobt’s eh die Schuach brav ohputzt?“

Da viele der Besucher:innen zum ersten Mal zu einem dieser urig-erdigen „Schäggsbia“-Abende gekommen sind, waren manche später überrascht, als dieselbe „Putzfrau“ wenig später die Bühne betrat. „Frau Franzi“, so die Bühnenfigur von Marika Reichhold. Die relativ spät berufene Theatermacherin und Schauspielerin, gelernte Kunsttherapeutin, hat sich – nach szenischen Führungen durch das familiäre Bergbaumuseum in Grünbach am Schneeberg – auf Schäggsbia spezialisiert.

Dessen Dramen erzählt sie knapp, kompakt, auf den Kern des jeweiligen Stückes konzentriert, im Dialekt, unterstützt von wenig Utensilien aus ihrem Einkaufs-Trolley. Die meisten sind – Putzkraft-like Tücher. Knoten rein und schon ist eine Puppe geboren, sozusagen Fetzenschädeln.

Jüngstes Stück der „Frau Franzi“: Richard III. „Dieses Mal hat mich aber der historische York Ridschi mehr interessiert als der vom Shakespeare, pardon Schäggsbia, vertraut sie vorab dem Reporter an. Denn der berühmte Theaterdichter bezog sich auch schon parteiisch gefärbte Geschichten, womit er noch grauslicher rüberkommt. Aber er war auch in echt offenbar kein angenehmer Zeitgenosse.

Die Frau Franzi wirft in den ersten Szenen aber auch Schlaglichter auf seine früheste Kindheit: Von der Mutter nicht so richtig gewollt, behindert geboren, „als Kind sehr beliebt – vor allem als Mobbingopfer“, beleuchtet sie die wahrscheinlichen Ursachen für seine spätere Grausamkeiten. Schiefes Gesicht und hatschen – das zaubert die Theaterfrau (Regie: Christian Suchy) in jenen Szenen auf die kleine Bühne, in denen sie in die Figur dieses letzten Königs aus dem Haus Plantagenet, aus dem Zweig der Yorks, die mit den Lancasters im Dauer-Clinch lagen.

Einen „Fetzenschädel“ nach dem anderen meuchelt die Schauspielerin durch Hervorziehen eines – nicht schneidenden – Messers samt Lösen des Knoten im entsprechenden Tuchs von einem weiteren, also „Köpfen“ – immer wieder mit Aufblitzen roter Stoff-Streifen. Bei einem sogar mit seeehr langem roten Band, was aus dem Publikum den Kommentar „Blutverdünner“ nach sich zog.

Natürlich darf in diesem Abend auch nicht die Erzählung vom sehr späten Fund des Richard III-Skeletts fehlen – vor rund 12 Jahren auf einem Parkplatz in Leicester (Mittelengland).

beethoven-der-wiggal-van-ruam-ogga <- im KiKu

frau-franzi-koenigliche-fetznschaedeln <- im KiKu

wie-koechin-mizzi-haydns-musik-beeinflusste <- im KiKu

Koenig-lear-so-a-depperte-frog <- im KiKu

frau-franzis-schaeggsbia <- im KiKu

gemeindebautheater-frau-franzi-spielt-jeeeeeedermaaaann <- im KiKu

Im Hintergrund ein bunter Schriftzug „Happy Birthday“, davor ein gar nicht so happy wirkendes Geburtstags„kind“ namens Fabian, weil einsam (Valentin Schuster). Was zunächst droht, auch so zu bleiben, erfolgt doch ein Handyanruf von Freunden – fürs Publikum auf laut gestellt. Die teilen fröhlich mit, wir bleiben auswärts, kommen heute nicht. Aber dann kündigen die Stimmen aus dem Off (Christoph Hackenberg, Marcin Marszałkowski) noch eine Überraschung an.

Diese kommt in Person einer Frau (Andrea Nitsche) in (bewusst) billig wirkendem Lack und Leder. Was wiederum dem Titel des Stücks „Eine Nacht mit Lady Macbeth“ (Theater Spielraum, Wien-Neubau) eine ironische Note verleiht. War sie doch im Shakespeare’schen Drama doch eher die treibende Figur und Kraft hinter dem ehrgeizigen Machtstreben ihres Mannes, kommt hier als Art Domina daher.

Das Outfit der Schauspielerin bringt gleich mal äußerlich zum Ausdruck, was die Anrufer ihrem Freund Fabian schenken wollten. Diese Nacht für alles zu Diensten, so will sich die Besucherin präsentieren.

Doch Fabian wehrt jede Annäherung ab, durch jede Körperbewegung, durch das Wegrollen in seinem fahrbaren Untersatz, wenngleich sprachlich nicht ganz so leicht verständlich. Das braucht schon einige Zeit, um sich an das von ihm Gesagte heranzuhören. Valentin Schuster, seit Kindheit (Amateur-)Schauspieler, hat auch eine Sprachbehinderung, aber – gleich mal vorweg – keine kognitive Beeinträchtigung.

Und obwohl weggewiesen, geht die Gästin natürlich nicht gleich. Das wären dann ja nur wenige Theaterminuten – und schon gar kein Stück. Auf diese erste Ablehnung folgen – erwartbar – Wendungen. Magdalena Marszałkowska hat als Autorin – und Regisseurin – eine klug gebaute Dramaturgie geschrieben und inszeniert, die auf spezielle Weise den Stücktitel ins Spiel bringt. Denn Mona, so der Figurenname der Besucherin, ist zwar von den Freunden als Sexual-Assistentin gebucht worden, aber in Wahrheit – katastrophal freie Schauspielerin, daher Schulden, daher dieser Job. Und sie würde so gern eine große Rolle, etwa eben die von Lady Macbeth spielen.

Aber weil von Fabians Freunden bezahlt – 1342 € – kann/will sie nicht gleich gehen, hätte Skrupel, das Geld ohne erbrachte Dienstleistung zu nehmen. Neben dieser äußeren Bedenken, triggert sie irgendwie auch die Herausforderung, die ihr von Fabian entgegengebrachte Ablehnung zu überwinden. Vielleicht auch als eines der wenigen Erfolgserlebnisse, schildert sie doch zwischendurch Bühnen-Versagen wegen vergessener Texte und überhaupt klagt sie, keine Freund:innen zu haben. Ist also in Wahrheit einsamer als Fabian zu Beginn des nicht ganz 1 ¼-stündigen Stücks.

Ja nach und nach kommt Mona drauf, zwar selber gesunde und hübsche Beine zu haben, aber sozial und emotional ärmer dran zu sein als Fabian und dümmer – weil sie sich wie schon erwähnt Rollentexte kaum merken kann. Die Rollen beginnen sich zu verkehren. Die „Domina“ zeigt Schwächen, der scheinbar Schwache, weil erst übers Geschenk der Freunde mit Freuden versehene, zeigt immer mehr Stärke – und Einfühlsamkeit für seine Besucherin. Womit er auch mehr Nähe zulassen kann.

Doch nie und nimmer droht „Eine Nacht mit Lady Macbeth“ eine schnulzige Happy-End-Geschichte zu werden (Dramaturgie: Mich Pabian). Dafür hat die Autorin und Regisseurin genug – sich organisch ergebende – Wendepunkte eingebaut. Und dafür, dass es kein Drama ist, würzt Magdalena Marszałkowska ihr Stück mit so manchem Wort- und die beiden Schauspieler:innen dieses mit Spielwitz. Wobei ein Gutteil des Humors aus Elementen des sich selbst ein bissl auf die Schaufel Nehmens besteht.

Der Applaus – bei der Premiere sogar sehr heftig – erfolgte ganz sicher nicht aus Mitleid, sondern ist dem großartigen Schauspiel sowie dem starken und berührenden Stück geschuldet. Das ist übrigens auf Valentin Schusters Initiative zurückzuführen, wie die Regisseurin nach der umjubelten Premiere gestand. Er hatte gesagt, „schreib ein Stück über einen Menschen wie mich.“

Unter dem Titel „Habt ihr mich verstanden“, gibt es übrigens einen – im Internet nachzulesenden – Monolog von Valentin Schuster, den er einst auch spielte. Darin setzt er die hier gestellte Frage so fort: „Ich glaube nicht, daher meine Frage: Warum fragt ihr nicht nach? Ist es, weil ihr mich nicht verletzen wollt, oder denkt ihr etwa, ich wäre nicht nur körperlich, sondern auch geistig eingeschränkt? Mit diesem Vorurteil bin ich täglich konfrontiert, und wisst ihr was? Ich habe genug davon! Ich will nicht mehr als „dumm“ wahrgenommen werden. Ich möchte, dass mir Menschen mit einem mir gebührenden Respekt gegenübertreten, egal, ob sie mich kennen oder nicht. Und dieser Respekt äußert sich nicht darin, höflich zu nicken, auch wenn ihr mich nicht verstanden habt. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr beim zweiten oder dritten Mal versteht, was ich euch sagen möchte, aber man findet immer eine Möglichkeit zu kommunizieren. Und wenn es ist, dass jemand meine „Sprache“ übersetzt.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen