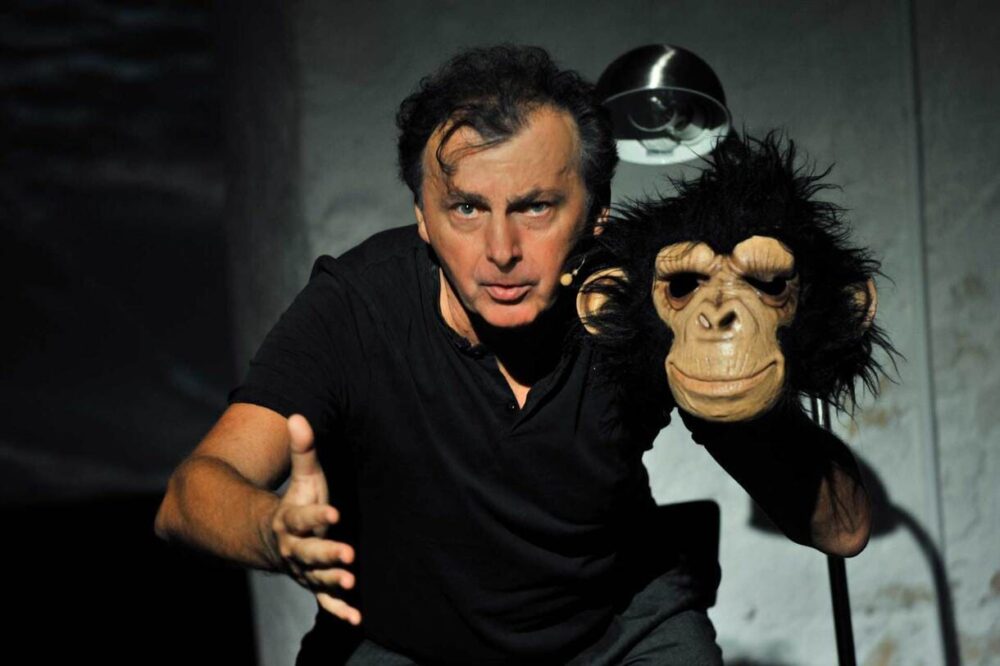

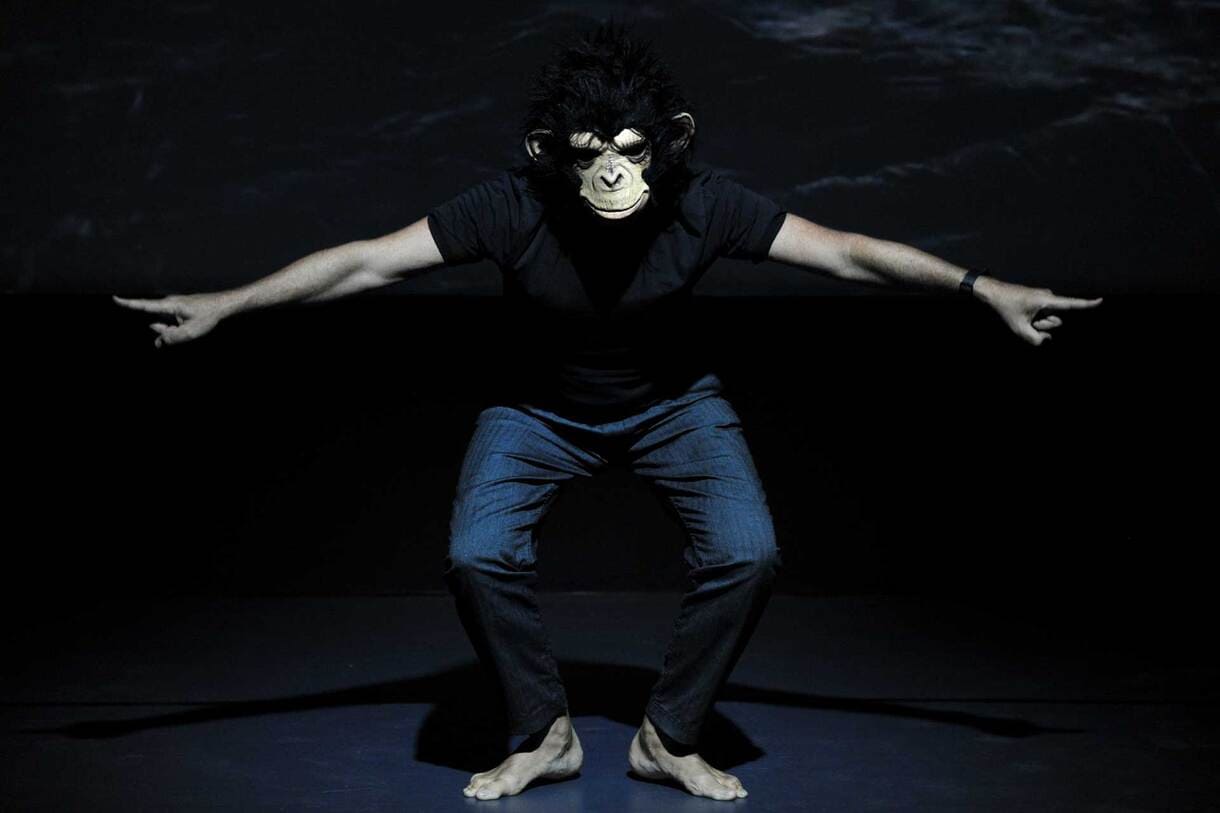

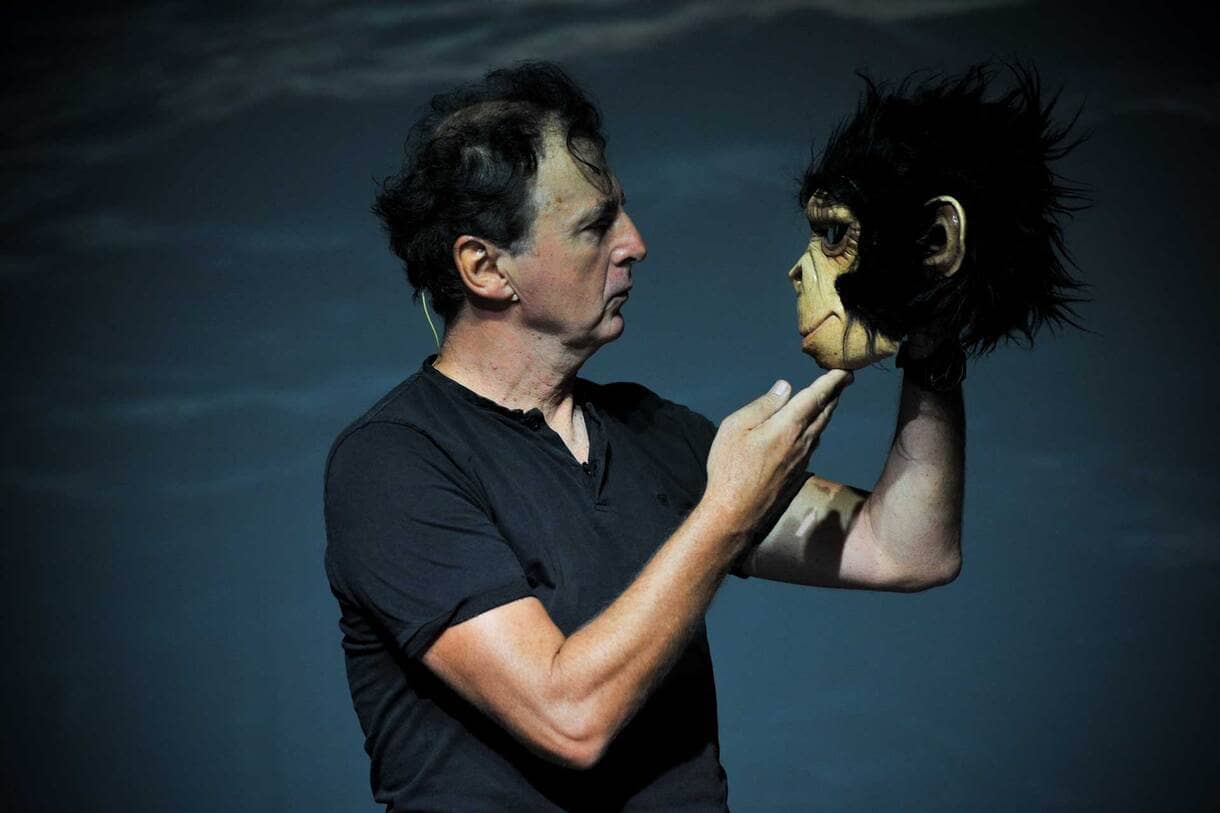

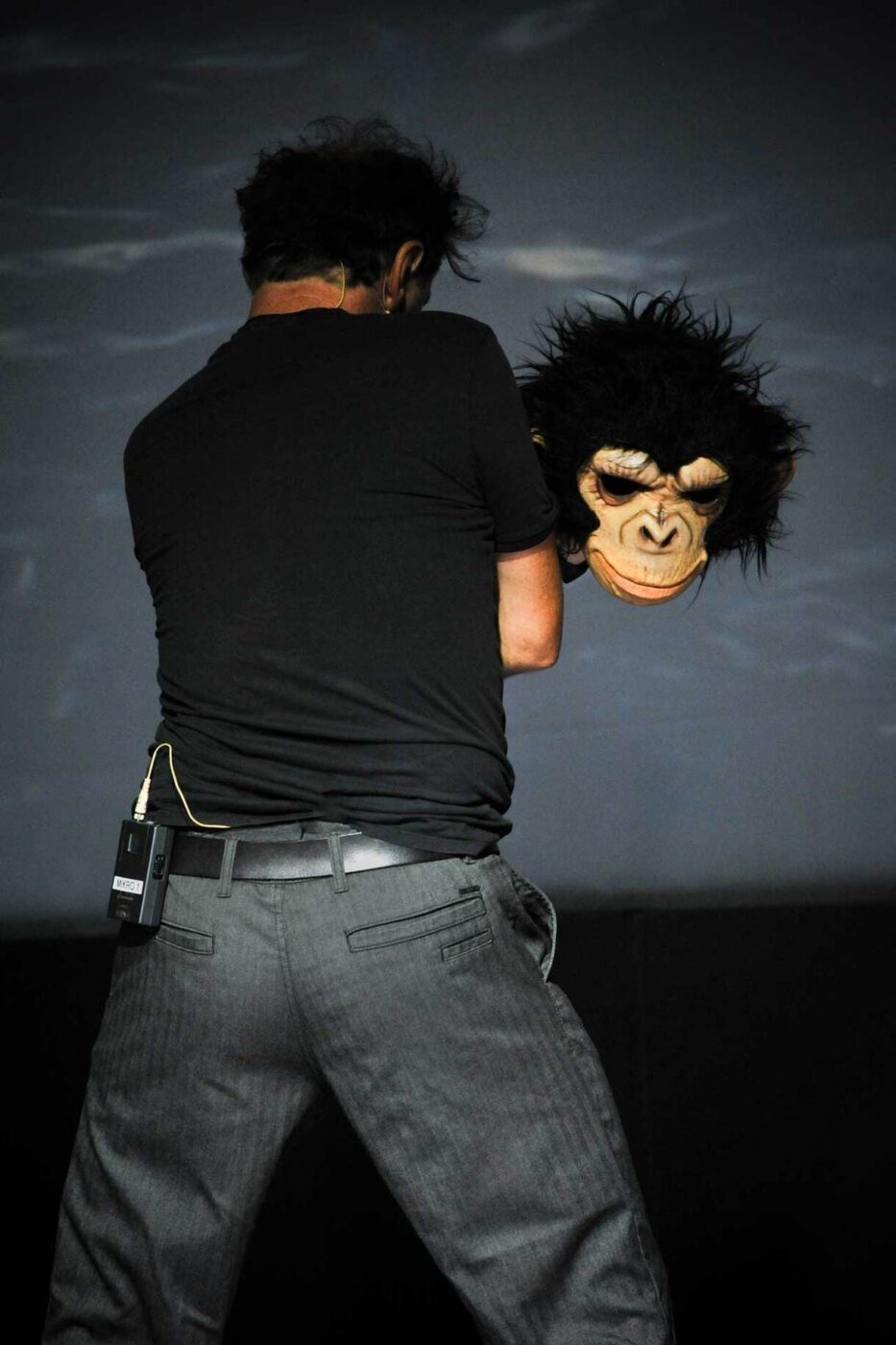

Was wir im Laufe weniger Monate erlernen, dazu brauchten wir – bzw. unsere Vorvor…fahren als Gattung Millionen von Jahren: Den aufrechten Gang, der uns unter anderem ermöglicht, die Arme und Hände nach langer Entwicklung für ganz andere schwierige, kunstfertige und künstlerische Zwecke zu verwenden. In einer sehr witzigen Mischung aus Theaterperformance und aktionistischer Vorlesung spielte der Körpersprache-Lehrer und Künstler Aleksandar Acev diesen Prozess in der Performance „Lucy was not long ago“ in den Wr. Neustädter Kasematten im Rahmen der Spezial-Ausgabe „Sea Change“ des Festivals „Europa in Szene“ der „Wortwiege“.

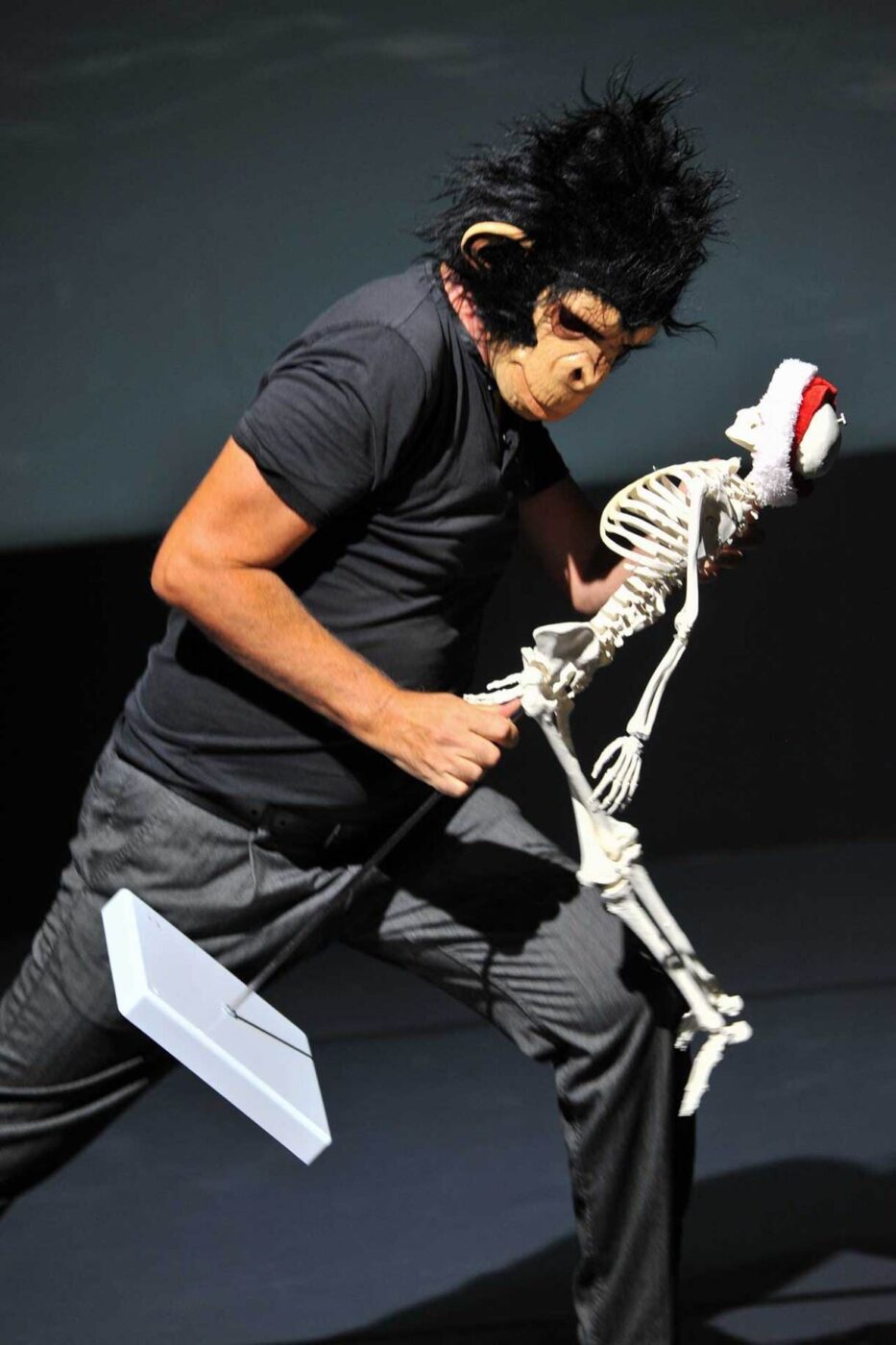

Mit einer Maske, die eher noch äffisch als menschlich wirkt, tritt bzw. krabbelt Aleksandar Acev auf die Bühne im Sala media, dem mittleren Sall, vormals zweite Röhre der ehemaligen Verteidigungs- und Wehranlage, die seit ein paar Jahren – nach Renovierung und Adaptierung – künstlerisch genutzt wird. Wie mühsam der „Weg“ vom Vierfüßler- zum aufrechten Gang war. Und wie wir uns heute mitunter wieder davon weg-entwickeln – Stichwort: Sitzen ist das neue Rauchen.

Nun letzteres kam in Acevs Performance-Lecture nicht vor, also das zuallerletzt Genannte. Das Sitzen, lümmeln, das immer weniger werden von Gehen sehr wohl.

Neben der historischen Entwicklung – Lucy nannten die Archäolog:innen den Teil-Skelettfund in Äthiopien (1974) eines weiblichen Vor-Menschen – spielte Aleksandar Acev vor allem mit unterschiedlichen Arten, wie Menschen gehen. Und wie oft schon kleinste Veränderungen im Körper – in unterschiedlichsten Regionen – somit das Auftreten ganz verschieden gestalten. Und zu welchen Interpretationen das Anlass geben kann/gibt.

Viele seiner viele Dutzend Gang- und Laufvariationen sorgten für Schmunzeln bis herzhaftes Lachen – nicht zuletzt oft gespeist von Anstößen zur (Selbst-)Erkenntnis.

Da sich Acev aber nicht nur auf den (aufrechten) Gang beschränkte, sondern auch mit und über andere Körperhaltungen, Gesten und Mimik spielte, machte er auch bewusst, wie nicht zuletzt Schauspieler:innen mit oft ganz wenigen, aber deutlich gezeigten und eingesetzten Mitteln sehr viel aussagen können, von der Tragödie bis zur Komödie können es oft nur wenige Veränderungen in der Körpersprache sein.

Als Jugendlicher wollte er ursprünglich Tänzer werden, vertraut er im Gespräch nach der Performance Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … an. Daraus sei nichts geworden und so habe er sich auf die Vermittlung von Körperhaltungen und -Sprache verlegt, arbeitet als Coach und Lehrender an Schauspielschulen. „Während des ersten Corona-Lockdowns hatte ich dann die Idee zu dieser Performance, recherchiert – und viel zu viel Material. Im zweiten Lockdown habe ich an einer Struktur für so eine Performance gearbeitet und einen Bezugspunkt gesucht und ihn in Lucy – und Skely (vom englischen skeleton = Skelett) – gefunden.“ Schließlich sei dann im dritten Lockdown diese Performance entstanden, „die ich nun auf Deutsch, Englisch und Kroatisch spielen kann“.

Und mit der Acev dem Publikum höchst vergnügliche und obendrein lehrreiche 1 ¼ Stunden bereitet.

Üblicherweise bringt „Wortwiege“ neue, ungewohnte Bearbeitungen bekannter Stoffe in den Wiener Neustädter Kasematten zum ersten Mal zur Aufführung. Ausnahme war schon Shakespeares „Coriolanus“ in der Regie und Spielfassung von Azelia Opak im Herbst des Vorjahres. Das Stück über toxische Kriegslüsternheit war ein halbes Jahr zuvor als Regie-Abschlussarbeit am Max-Reinhardt-Seminar zu erleben gewesen.

Das diesjährige „Europa in Szene“-Herbstfestival (6. – 24. September 2023) läuft unter dem Titel „Sea Change – Die Kunst der Verwandlung“. Insbesondere der erste der langgezogenen Räume der einstigen Verteidigungsanlagen wurde zu einer Art Schiffsbauch gestaltet mit sozusagen Bullaugen-Aussicht auf diverse – animierte – Fische an den Wänden und auf der Bühne. Das Meer mit seinen Gezeiten, Wellenbewegungen, Ort weiter Reisen mit all ihren Veränderungen wird zum Hintergrund und zur Metapher für Veränderungen mit unterschiedlichsten Stücken bzw. Theaterformen. Und da an den Gestanden der Meere viele verschiedene Länder liegen wird diese Ausgabe des „Wortwiege“-Festivals noch viel internationaler – und damit oft „nur“ österreichischer Erst-Aufführungsort.

So erlebte die multidisziplinäre Performance „Dido“ ihre Uraufführung beim 26. Istanbuler Theaterfestival. Korhan Başaran machte aus dem Mythos von Dido und Aeneas ein Stück Tanztheater mit Videoprojektionen (Projektionsdesign: Ataman Girisken) zu Kompositionen von Tolga Yayalar (21. und 22. September 2023).

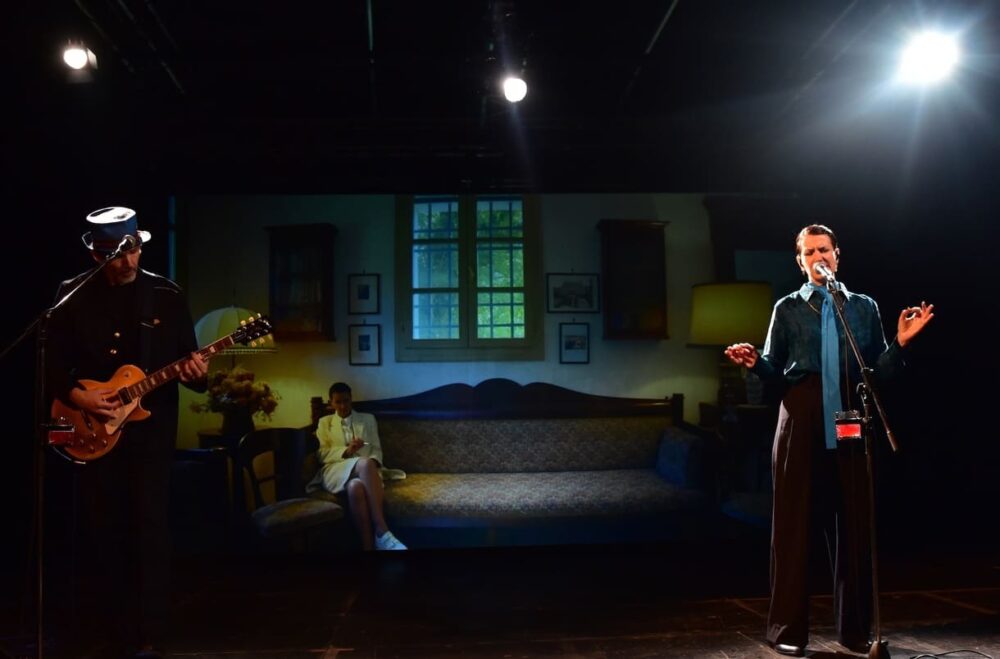

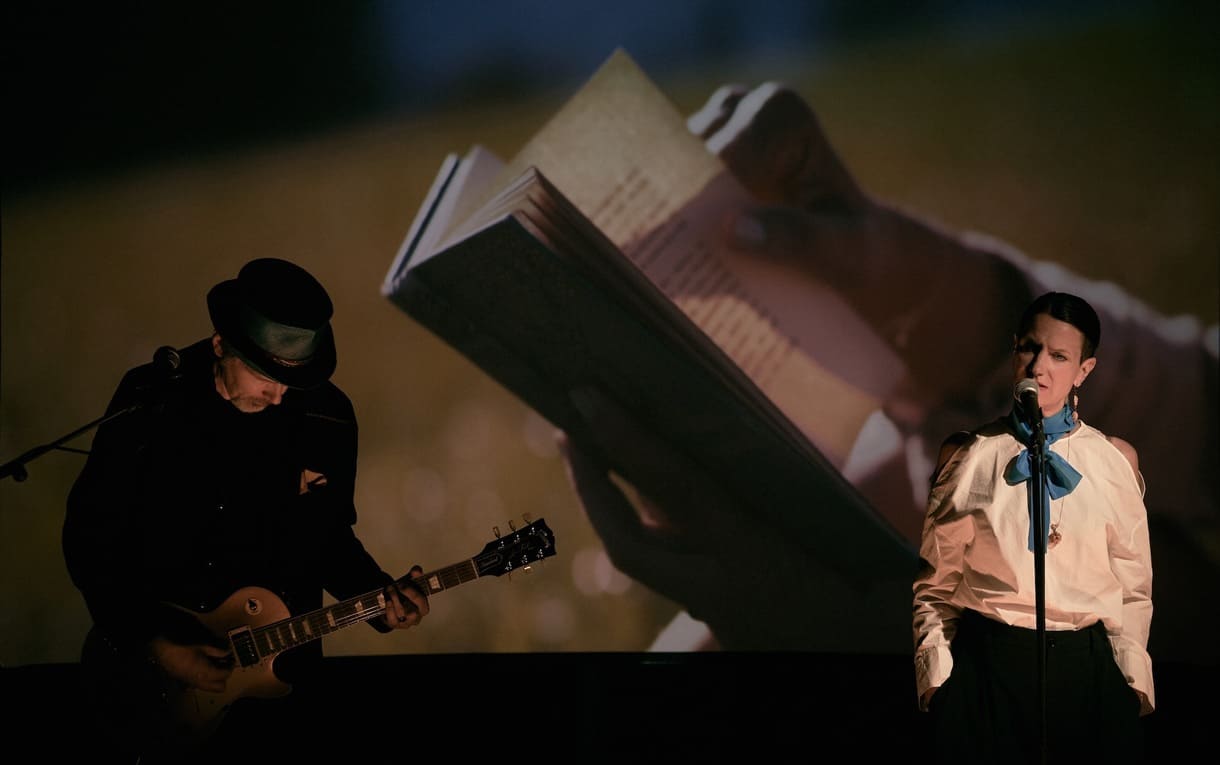

Und das Leitungs-Duo des Festivals (Anna Maria Krassnigg, Christian Mair) bringt seine musikalisch-theatrale (Welt-)Reise „Orlando Trip“, ein Konzert mit wechselnden Video-Sequenzen nach fast einjähriger Tour – unter anderem Rumänien, Türkei, Griechenland, Bosnien, Kroatien, Frankreich, Italien; Israel – gleich nach dem Festival -, Japan, Spanien und New York stehen auf dem weiteren Tourneeplan – zur Österreich-Premiere (die englischen Lyrics erhalten in die Videos eingeblendete deutsche Übersetzungen). Die künstlerische Leiterin Krassnigg hat sich dafür einen weiteren ihrer Vornamen und den Nachnamen des sizilianischen Vaters ausgeborgt. Als Anna Luca Poloni hat sie zwölf Songtexte verfasst, die sich am Orlando-Mythos orientieren. Die Kompositionen sowie die Visuals steuerte der um einen i-Punkt veränderte Christian Maïr bei, der sie auch selber auf der Stromgitarre spielt.

Die Welt-Tour führt übrigens dazu, dass das Duo im jeweiligen Land stets neue Videos dreht, die in die nächsten Auftritte in die Visuals eingearbeitet werden.

Orlando, den Virginia Woolf in ihrem Roman (der übrigens auch Ausgangspunkt für ein eben erst in Wien gelaufenes Stationen-Wanderprojekt mit digitalen Kunstwerken am Smartphone war – siehe Link am Ende des Beitrages) eines Abends in Istanbul als jungen Mann einschlafen und anderntags als Frau aufwachen lässt, steht damit für eine beachtliche Veränderung. Übersetzt textete Poloni/Krassnigg dazu unter anderem:

„Schlaf kann Tod sein

Doch der Tod ist nicht das Ende

Träume alles andere als unschuldig

Wach auf, neues Leben!“

Wobei die Autorin im Auftakt-Mediengespräch und rund um einen Probenbesuch des Konzerts von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… auf die – kaum bekannte – Tatsache hinweist, dass Woolf „nur“ eine alte italienische Geschichte überschrieben hat: Das fast 40.000 Verse umfassende Werk „Orlando furioso“ von Ludovico Ariosto (erstmals 1516 erschienen). Ausgangspunkt für Aristo war die die sogenannte Roland-Sage, die auf dem historischen Vorbild des fränkischen Markgraf Hruotland basiert, einem angeblichen Verwandten von Kaiser Karl, dem Großen. Und da weniger seinen angeblichen Heldentaten, sondern seiner Liebe zu einer fast magischen chinesischen Prinzessin. Diese Liebe raubt ihm (fast) den Verstand.

In dem stimmungsvollen Auf und Ab der Gefühle und ihrer Veränderungen des konzertanten theatralischen Duos schwingen Macht der Liebe genauso mit wie Angst vor Veränderung und dann doch die Energie, auf der Welle solcher Veränderungen reiten zu können. Mindestens genauso ist die Sehnsucht nach den schier unendlichen Weiten der Meere und die Neugier auf Neues spürbar. Wenngleich die Liebe zur Exotik zu einem Loblied auf „Gipsys“ verleitete, einem Begriff, den Angehörige der Roma, Sinti, Jenischen usw. spätestens eit der ersten internationalen Roma-Konferenz 1971 (!) genauso ablehnen wie das Z.-Wort, für das es ja nur die sozusagen „verbrämte“ Übersetzung darstellt.

Wermutstropfen des jetzigen Festivals: Alle Aufführungen werden nur zwei Mal gespielt, manche sogar nur ein einziges Mal. Sollte der „Orlando Trip“ gut gebucht werden, könnte, so Krassnigg, eine dritte Vorstellung eingeschoben werden.

„Geben Sie Gedankenfreiheit.“ – Dieses kurze Zitat aus dem Dialog von Marquis Posa mit König Philipp II von Spanien (wozu auch Teile Italiens, die Niederlande, Teile des heutigen Belgiens und die Kolonien in Südamerika und Indien gehörten) ist wohl das bekannteste aus dem recht langen Stück Friedrich Schillers „Don Karlos“. Der Titelheld ist Sohn des autoritär herrschenden Königs, aber auch engster Freund von Marquis Posa. Und er versucht den Königssohn davon zu überzeugen, sich ebenfalls für die aufständischen Protestanten in Flandern gegen den König und die brutale Inquisition der katholischen Kirche einzusetzen.

Don Karlos ist ohnehin nicht gut auf seinen Vater zu sprechen, hat der ihm doch seine große Liebe, Königin Elisabeth ausgespannt und geheiratet. Dessen einziges Gefühl, über das er zu verfügen scheint, ist nichts als Macht.

Das Drama in dem sich Vieles um Intrigen, (verschmähte) Liebe und um so viele Briefe – klar vor fast 250 Jahren gab es weder SMS noch digitale soziale Netzwerke (obwohl die allgegenwärtige Überwachung am königlichen Hof mittels Kameras und Monitoren stattfindet) – geht, dass fast schon der Überblick verloren zu gehen droht, ist noch bis 2. April im Rahmen des „Europa in Szene“-Festivals der „wortwiege“ in den Wr. Neustädter Kasematten zu erleben. Obwohl selbst die um etliche (Neben-)Figuren und insgesamt stark gekürzte Fassung, fast drei Stunden (eine Pause) dauert, gelingt es der Regie und Spielfassung von Dávid Paška (Dramaturgie: Marie-Therese Handle-Pfeiffer) und vor allem der herzhaften Spielfreude des kleinen Ensembles keine Langeweile aufkommen zu lassen. Dazu tragen sich auch immer wieder eingestreute Songs (Musik: Moritz Geremus), teils in Rap-Manier (Lukas Haas), bei.

Lukas Haas spielt einen irgendwie herrlich verwirrten, sich in der Liebe zu seiner nunmehr Steifmutter verzehrenden und nicht nur deswegen zu seinem Vater in Opposition stehenden jungen Mann. Der zeigt sich empfänglich für die demokratische Haltung seines sehr kämpferischen Freundes Posa Luka Vlatković, der den Typus des glaubwürdigen politisch Engagierten überzeugt verkörpert – bis zur Selbstaufgabe. Und vor allem auch im Gespräch mit dem autoritären, abgehobenen König (Jens Ole Schmieder), der dennoch unglücklich wirkt, weil er niemandem wirklich vertrauen kann, sondern nur dank seiner Macht „beliebt“ ist. Da schätzt er die Offenheit und Ehrlichkeit, des Posa – auch wenn dieser im Widerspruch zu ihm steht. Im Gegensatz dazu spielt Judith Richter den hartherzigen, ja blutrünstigen Aufstands-Unterdrückenden königlichen Vollstrecker Herzog von Alba, Saskia Klar hingegen die doch mit der Demokratiebewegung sympathisierende Königin Elisabeth. Katharina Rose schlüpft in die Rolle von Prinzessin von Eboli, die in Don Karlos verlieb ist, ihn zum Rendevouz bestellt und meint, er erwidere ihre Gefühle. Als sie draufkommt, der will nur was von ihrer engen Vertrauten, der Königin, wird sie Teil des Intrigantenstadels. Als siebente Figur kommt Großinquisitor Horst Schily nur zu einem kurzen, harten Einsatz in den letzten Minuten, in denen er allerdings die anderen Mitspieler:innen zu Adlat:innen beim Tragen der Sänfte des Herrschers bringt.

Julius Leon Seiler nutzte die verspiegelte Rückwand in der dritten Röhre der Kasematten um seine Bühne – in der ersten Hälfte Regale voller Aktenordner und Unterlagen von Überwachungen – fast endlos zu erweitern – bis ins Publikum, das sich gespiegelt sieht.

Und trotz des stark auch mit der realen Geschichte verknüpften Stücks gelingt es der Inszenierung und den Spieler:innen allgemeine zeitlose Themen zum Klingen zu bringen ohne platt aktuelle Bezüge herzustellen: Wie wichtig Glaubwürdigkeit beim Vertreten eigener Positionen sein könnte und wie notwendig der Kampf um „Gedankenfreiheit“ (wieder) wird, wenn es allüberall autoritäre Tendenzen gibt.

„Möchten Sie Bier?“

„Nein, danke.“

„Warum nicht? Nehmen Sie doch…“

Schon dieser Dialog in den allerersten Momenten des Einakters „Audienz“ von Václav Havel deutet die absurde Situation an – und die Machtverhältnisse. Denn Vaněk, der Angestellte in der Brauerei, muss entgegen seinem Willen, trinken. Gegenspieler ist im Original sein Chef, der Braumeister. In der Version, die im Rahmen des Festivals „Europa in Szene“ in den Wr. Neustädter Kasematten (bis 1. April 2023, jeweils Nach(t)gedanken mit anschließenden bekannten Gesprächspartner:innen) fulminant gespielt wird, ist es eine Braumeisterin -immerhin sind seit dem Original 34 Jahre vergangen. Und Regisseur Florian Thiel lässt in dieser Inszenierung noch eine dritte Figur erscheinen, „Die Bohdalová“, eine Schauspielerin von der die beiden oft sprechen.

Die Ausgangssituation: Vaněk hat einen Termin bei der – diesfalls – Chefin. Neben dem Aufdrängen von Bier an den Untergebenen, der das eigentlich nicht will, geht es um einen Deal. Statt im kalten, feuchten Lager könne er Verwaltungsarbeit in einem Büro verrichten, wenn er Spitzelberichte verfasse – über sich selbst. Die Braumeisterin müsse „denen“ immer wieder etwas über Vaněk berichten, sie wisse gar nicht so viel und so könne er wenigstens selber bestimmen, was „die“ über ihn zu wissen kriegen. Lässt sich Vaněk, der eigentlich Theaterautor ist, aber weil politisch missliebig, auf den Job in der Brauerei strafversetzt wurde, auf diesen Handel ein? Bleibt er seiner Überzeugung treu?

Diese in wenigen Sätzen zu beschreibende Ausgangssituation hat schon der Autor (Übersetzung ins Deutsche: Gabriel Laub) absurd überhöht, indem die Dialoge sich in nur geringer Variation wiederholen. Vaněk wird immer und immer wieder das Selbe gefragt. Hört der Chef/die Chefin nicht zu, ignoriert die Antworten des Untergebenen?

Fast parabelhaft als verdichtete Kritik an Macht-Situationen vieler Institutionen versteht (nicht nur) der Regisseur Havels „Audienz“.

In der Wr. Neustädter Inszenierung überhöhen die beiden jungen Darsteller:innen Alexandra Schmidt (Braumeisterin) und Nico Dorigatti (Vaněk) die an sich schon absurde Ausgangssituation durch intensives, körperliches, an die Grenze und teils sogar darüber hinausgehendes Schauspiel. Es fließt Bier (alkoholfreies, aber doch) in sprichwörtlichen Strömen. Innen und außen nass, alles pickt – was im ganzen Raum deutlich hör- und riechbar wird. Sie spielen sich einen eine rasch und immer rascher nach unten führenden Strudel, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint.

Phasenweise reißt es dich, im Publikum sitzend, ob der Tatsache der über den Tisch rutschenden, herabstürzenden, gekonnt hinfallenden Darsteller:innen. Wowh! Es wirkt schier unglaublich, dass die beiden Schauspieler:innen überhaupt noch die Kontrolle über ihre Handlungen haben könn(t)en. Und dennoch durchzieht die gute Stunde eine ironische, fast karikaturhafter Humor.

Dazu gesellt sich in wenigen, aber punktgenauen Auftritten das Erscheinen „der Bohdalová“. Sophie Borchhardt verleiht dieser Figur den vom Regisseur geplanten Hauch des Geisterhaften, ist sie – die Hinzugefügte zum Original (nur körperlich agierend, der Text hält sich an Havel) – doch eine Art Traum Vaněks an seine frühere Zeit am Theater oder auch daran, dass vielleicht doch noch ein anderes Leben möglich wäre/sein könnte.

Interviews mit Regisseur und den drei Schauspieler:innen in eigenen Beiträgen, die in diesem Artikel verlinkt sind.

Havel, regimekritischer Autor in der ČSSR (Tschechoslowakische Sozialistische Republik), dessen Werke damals praktisch nur im Ausland publiziert und aufgeführt wurden, war nach der „samtenen Revolution“ 1989 auch letzter Präsident des gemeinsamen und später erster Präsident der dann getrennten Tschechischen Republik. Audienz ist Teil der Vaněk-Trilogie zu den „Vernissage“ und „Protest“ gehören.

KiJuKU: Wurdest du als Regisseur für dieses Stück geholt oder warst du schon bei der Stückauswahl dabei?

Florian Thiel: Ich hab „Audienz“ damals als Anriss im Max-Reinhardt-Seminar inszeniert, Anna Maria Krassnigg (Leiterin der Wortwiege und Lehrende an dieser renommierten Theater-Schule) hat es gesehen und mich gebeten, es für das Festival zu machen.

KiJuKU: Was hat dich an diesem Stück gereizt?

Florian Thiel: Es wurde mir von einer Freundin empfohlen, weil ich mich über Strukturen in Institutionen gewundert habe. Dann hab ich das gelesen und gedacht: „Mein Gott, das ist wie in allen Institutionen, wie diese Machtmenschen oft ambivalent agieren: Ich will zwar lieb und nett sein, hab aber immer Hintergedanken. Ich muss meine Stellung behaupten und dann bin ich doch wieder ganz anders. Das ist der Theaterbetrieb in einer Person.

KiJuKU: Nicht nur der Theaterbetrieb, oder?

Florian Thiel: Ja, ich glaub das gilt für fast alle Institutionen.

KiJuKU: War von Anfang an klar, dass Havels Braumeister hier eine Braumeisterin sein wird was ja noch eine weitere Ebene, ein anderes zwischenmenschlichen Spiel der beiden eröffnet?

Florian Thiel: Ich hatte nach Schauspieler:innen gesucht, die Zeit hatten und mit denen ich Lust hatte zu arbeiten. Und ich hab generell ein bisschen die Haltung, dass es egal sein sollte, wer was spielt.

KiJuKU: Schon, aber es ergibt sich da ja noch eine andere mitschwingende Ebene zwischen Frau und Mann?

Florian Thiel: Dass wir das dann so körperlich inszeniert haben und sich plötzlich ganz andere Situationen ergeben, war nicht von vornherein geplant.

KiJuKU: Wie kam’s zur dritte Figur, die bei Havel ja nicht vorkommt?

Florian Thiel: Sie ist sein Traum von der Schauspielerin Bohdalová. Er sitzt da in seiner Zwangssituation und im Rausch erinnert er sich immer an die alten Zeiten am Theater – wie eine Art Fata Morgana. Und es steckt natürlich auch ein bisschen drin, dass auch die Braumeisterin ein ganz anderes Leben hätte haben können. Sie ist in dieser Struktur gefangen, aber sie hätte auch andere Entscheidungen treffen können.

KiJuKU: Vom Stück her aber nur, wenn sie noch mehr Menschen an die Obrigkeit verraten hätte?

Florian Thiel: Aber sie beklagt sich ja, dass die Werktätigen immer nur unten bleiben, die Anerkennung gibt’s aber für die Intellektuellen und Künstler:innen. Aber sie hat ja nie den Mut gehabt, zu sagen, sie möchte was anderes.

KiJuKU: Wobei das ja von Havel noch mal eine weitere Kritik ist – war doch damals immer die Rede von der führenden Rolle der Arbeiterklasse.

Florian Thiel: Was aber dann doch wieder wahrscheinlich nirgends so war.

KiJuKU: Wie bist du zum Theater gekommen?

Florian Thiel: Ich bin von Münster nach Wien zum Studieren gegangen, habe Theater-, Film- und Medienwissenschaften gewählt, weil ich dachte, irgend etwas interessantes wird da schon dabei sein. Dann hab ich früh begonnen an Theatern zu hospitieren und mich dann irgendwann am Seminar beworben.

KiJuKU: Und immer Regie oder war die Bühne selbst auch ein Thema?

Florian Thiel: Wäre vielleicht schön, aber ich würde dann doch immer andere vorschicken.

KiJuKU: In diesem Fall vielleicht besonders, wo sich die drei körperlich sehr einsetzen, insbesondere die beiden – Braumeisterin und Vaněk viel Bier trinken und herumschütten bis alles rutschig und pickig ist?

Florian Thiel: Niemand wird von mir zu etwas gezwungen. Ich hab das nur angeboten und die Schauspieler:innen haben sofort gesagt: Klar machen wir das mit alkoholfreiem Bier. Wir hätten das auch mit leeren Flaschen spielen können. Aber so durch das fliegende Gespritze entstehen halt auch ganz andere Bilder – und es wird noch zu einem olkfaktorischen Stück.

Ziemlich schräg wirkt diese Geschichte von Herzmanovsky-Orlando über diesen Herrn von Yb. Vor rund eineinhalb Jahre erlebe sie in einer Version von Solo-Erzählung mit Live-Musik und ebensolchem Gesang ihre Erweckung aus dem „Dornröschenschlaf“. Nun war „Cavaliere Huscher oder Herrn von Ybs verhängnisvolle Meerfahrt“, leicht adaptiert und auf den Raum im „Spiegelsaal“, der dritten Röhre in den Wr. Neustädter Kasematte, im Rahmen von „Sea Change“, dem Motto dieses Herbstes beim Festival „Europa in Szene“ der Initiative Wortwiege nochmals zu sehen und erleben – und hätte sich am Sonntag durchaus mehr Zuschauer:innen verdient.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… greift – mit Ausnahme der nun abgewandelten Einleitung sowie der aktuellen Fotos auf die Stückbesprechung aus dem März 2022 zurück.

Vor Wasser und Mist müsse er sich hüten, warnt eine Wahrsagerin die Mutter des neugeborenen Achaz von Yb. Und so, so der Autor, wären zumindest Karrieren als Marine-Admiral oder Großgrundbesitzer ausgeschlossen. Relativ zurückgezogen – als hätte er sich 100 Jahre vor der Corona-Pandemie schon sehr selbst isoliert – wird er zum Privatgelehrten. Und doch will er irgendwann raus, will das Meer wenigstens sehen, vielleicht auch riechen oder gar spüren. Spüren vielleicht auch anderes wie Kontakt zu Frauen – auch wenn ihm das bei Antritt seiner Zugfahrt in den Süden noch gar nicht bewusst zu sein scheint. Wie dieser feine Herr dann beiden – Meer und Frauen – näher, vermeintlich in den Himmel und über diesen in die Hölle kommt, diese Odyssee hören die Besucher:innen.

Diesen seltsamen Herrn gibt Nikolaus Kinsky in der Inszenierung von Karl Baratta als würde der Mann aus der Vergangenheit am Theaterabend leibhaftig auf der Bühne erscheinen – und doch stets zwischen sich und seinen Gefühlen recht viel Distanz legen, sich nicht erlauben, sie zu spüren.

Für Gefühle sorgen die Gegenspielerinnen des Herrn Yb, in Gestalt der wunderbaren Sängerin Manami Okazaki. Zart steht, sitzt oder geht sie vorsichtig und erfüllt den Raum mit ihrer kräftigen, klaren Stimme mit einer schier unendlichen Energie. Als dritter im Bunde sorgt Diego Marcelo Collatti ein wenig abseits am Klavier sowie am Akkordeon für mehr als musikalische Untermalung. Seine Musik, die der Instrumentalist auch komponiert hat, lässt handelnde Personen, vor allem aber auch immer wieder schrille Stimmungen unsichtbare Gestalt annehmen.

Die fast eineinhalb Stunden vergehen wie im Flug – und am Ende erklärt sich auch der neue Spitzname Cavaliere Huscher für Herrn Yb – aber da die Geschichte recht wenig bekannt ist und auch kaum Details im Netz zu finden sind, sei hier davon rein gar nichts verraten.

Bleibt leider eine unbedingt notwendige kritische Anmerkung. Auch wenn früher das Z-Wort durchaus üblich war, stellt sich die Frage, weshalb – immerhin musste für die Inszenierung ohnehin am Originaltext gekürzt werden – nicht nur dieses, sondern als „Draufgabe“ weitere rassistische Äußerungen des Dichters über die Wahrsagerin sowie einen Mitreisenden, der genau gar nichts zur Sache tut, belassen wurden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen