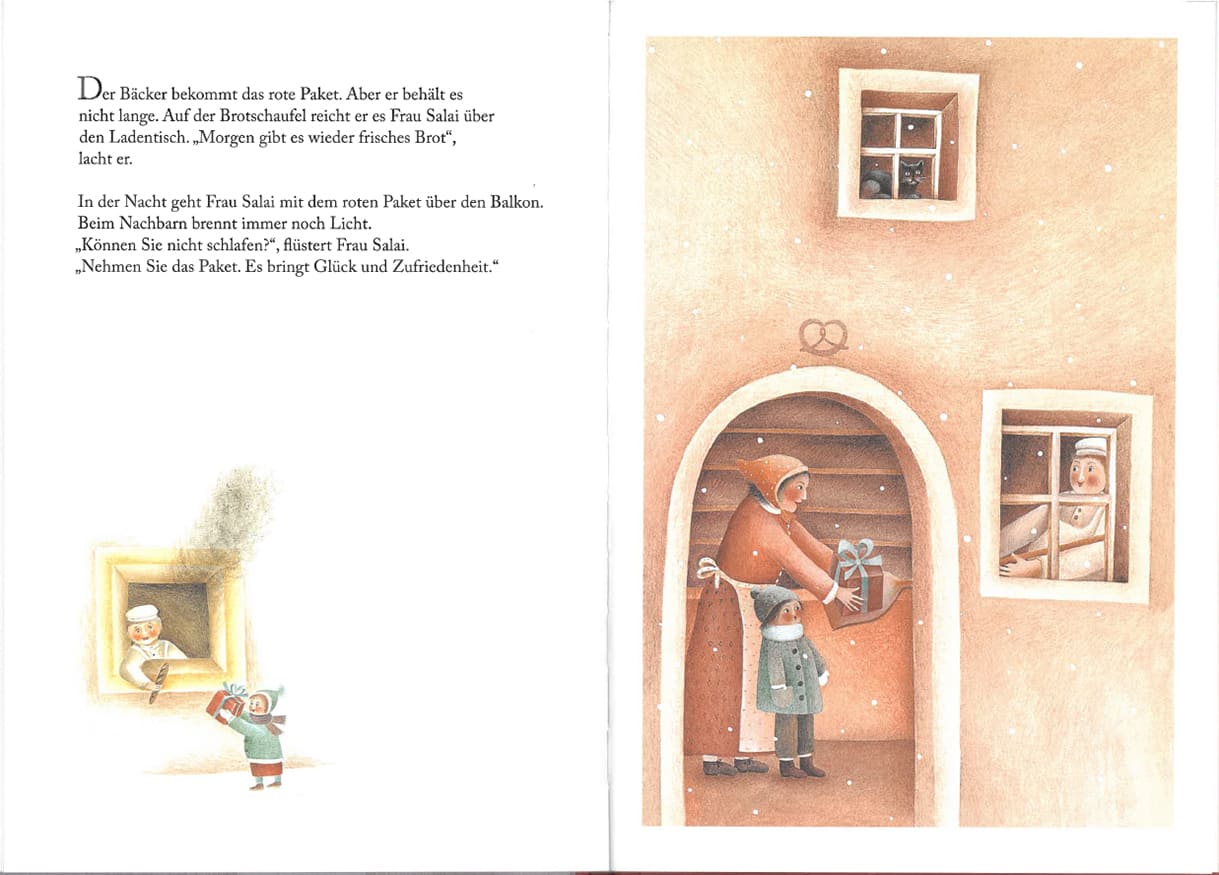

Weihnachten ist ein ziemlich passender Zeitpunkt für dieses Buch mit „Zusatznutzen“. In dem fein gemalten und leinen-gebundenen Bilderbuch „Das rote Paket“ – die Schrift auf dem Einband kann sogar ertastet werden – geht es ums Schenken.

Und weil Mitte November (2024) das Linzer Theater des Kindes aus diesem Buch von Linda Wolfsgruber und Gino Alberti (beide Text und Illustration) ein Theaterstück für sehr junges Publikum (ab 3 Jahren – Details siehe Infobox) macht, bringt Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… die Besprechung dieses Buches – mit Änderungen am Schluss – aus dem Vorläufer dieser Seite, dem Online-Kinder-KURIER.

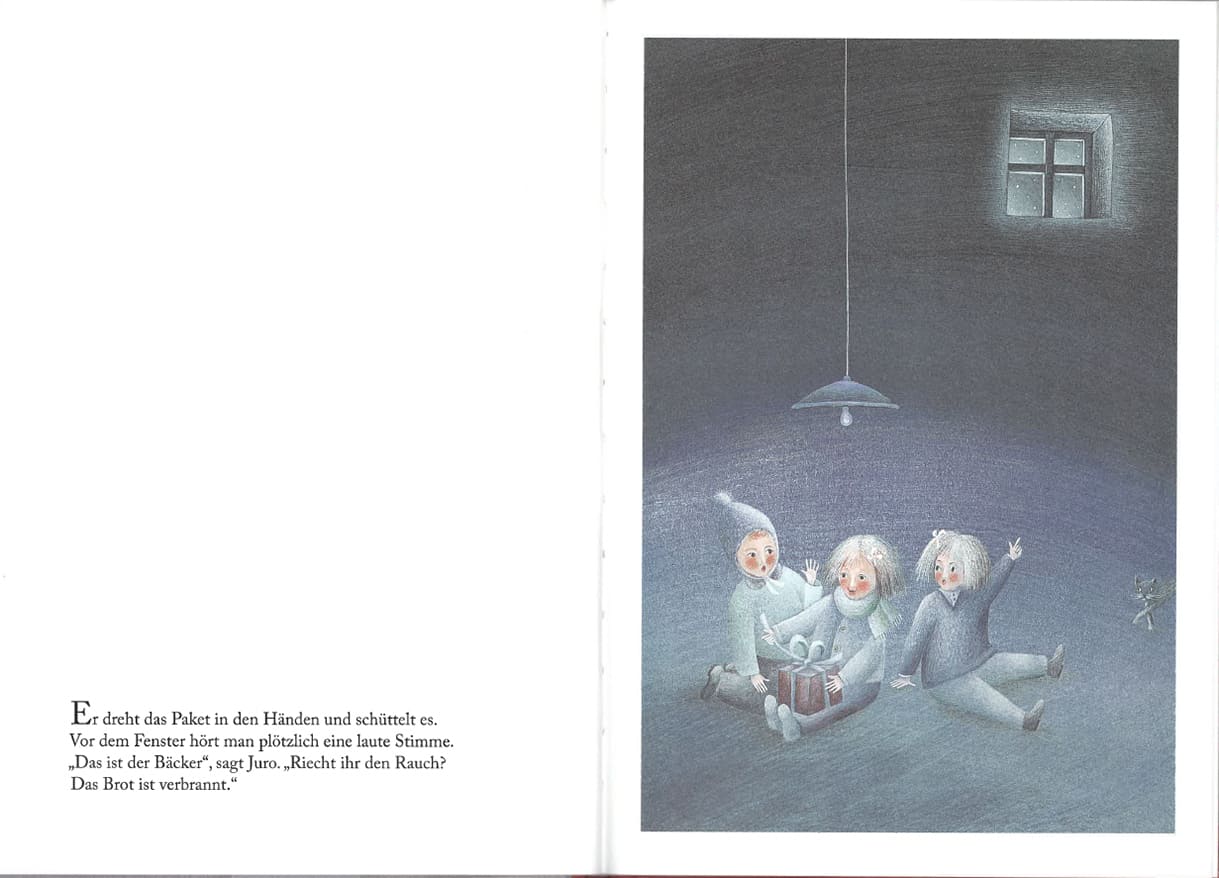

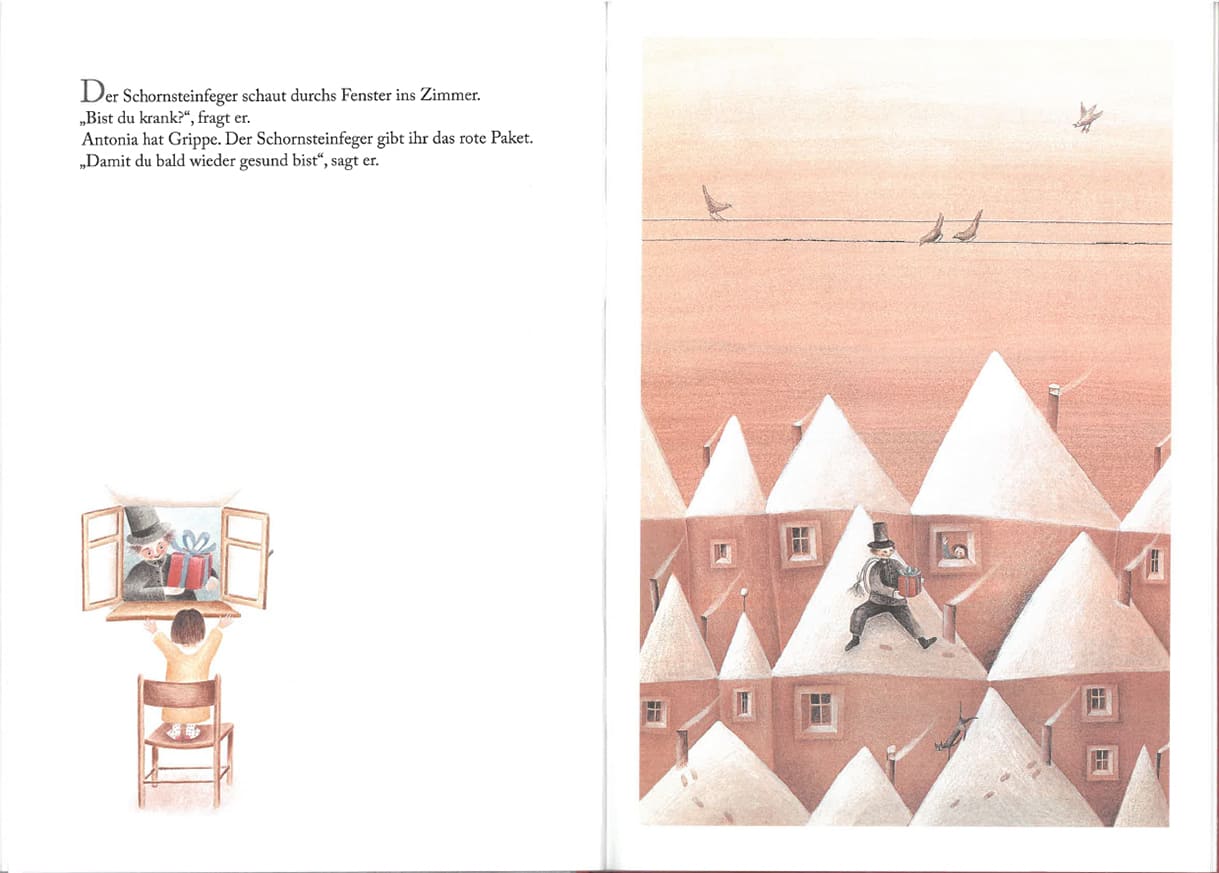

Anna ist bei ihrer Oma im Dorf zu Besuch, stapft durch den Schnee und begegnet zunächst nur hektischen Menschen. Da hat die Großmutter eine Idee – ein Packerl. „Das rote Paket ist ein Geheimnis… Aber machen Sie es nicht auf“, sagt sie dem ersten, den sie gemeinsam mit ihrer Enkelin trifft, „sonst geht verloren, was drinnen ist“. Und auf die Frage des Försters – er war der erste, der es überreicht bekam, antwortet die Oma: „Glück und Zufriedenheit“.

Die Augen des Mannes strahlen, Anna schlägt daher vor, gleich vieler solcher Packerln zu verschenken. Doch die Großmutter meint „nur“: „eines ist genug“.

Und in der Tat, angesteckt vom wertvollen, nicht in Geld zu bezahlendem Inhalt, schenkt der Förster das geheimnisvolle rote Paket weiter und der wieder weiter…und am Ende – das sei jetzt nicht verraten, auch wenn du’s dir vielleicht schon denken kannst.

Das Buch hat auf der letzten Doppelseite einen Bastelbogen für einen roten Papier-Würfel samt aufgemalten dunklem Band mit Schleife. Damit kannst du dir ein eigenes geheimnisvolles Packerl basteln. Es sieht ziemlich ähnlich aus wie in der Geschichte, die Linda Wolfsgruber und Gino Alberti gemeinsam geschrieben und gezeichnet haben. Und ob du selber darin kleine Dinge aufbewahren möchtest, oder etwas reingibst und es weitergibst oder wie in dieser Erzählung mit scheinbar Nichts und dennoch so Großem wie Glück und Zufriedenheit verschenkst, bleibt dir überlassen. Im letztgenannten Fall braucht’s natürlich als „Gebrauchsanleitung“ einen ähnlichen Satz wie im Buch, der darauf hinweist, es ja nicht zu öffnen, sondern möglichst auch weiterzureichen, damit sich der entsprechende „Zauber“ entfalten kann…

Viele Buchbesprechungen in einem Sammel-Artikel, darunter auch dieses <- noch im Kinder-KURIER

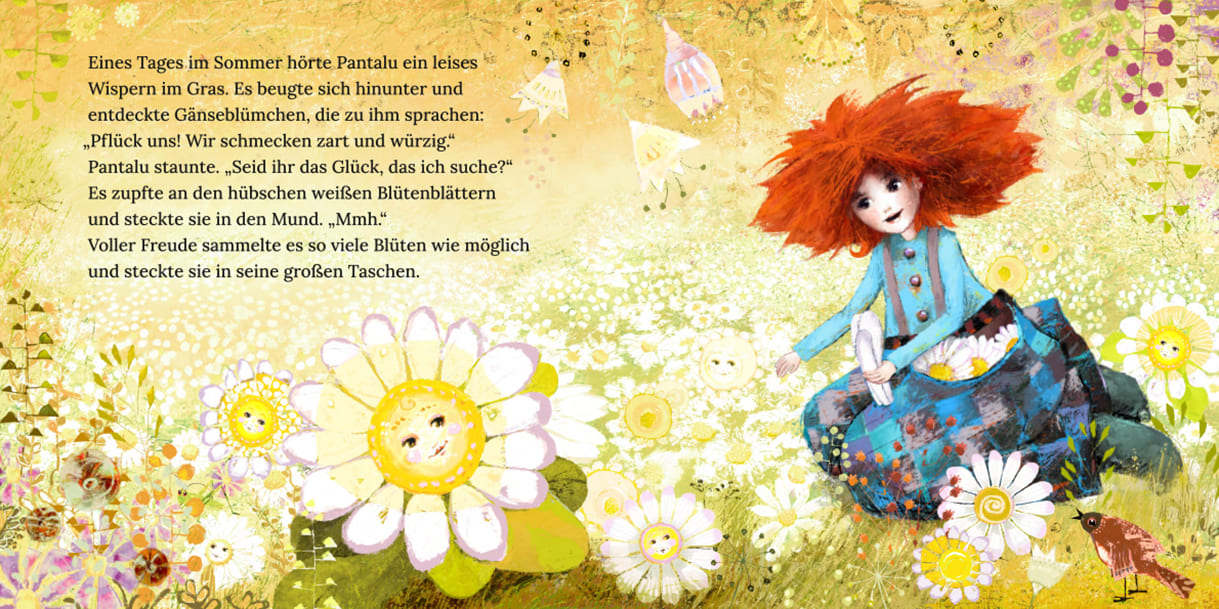

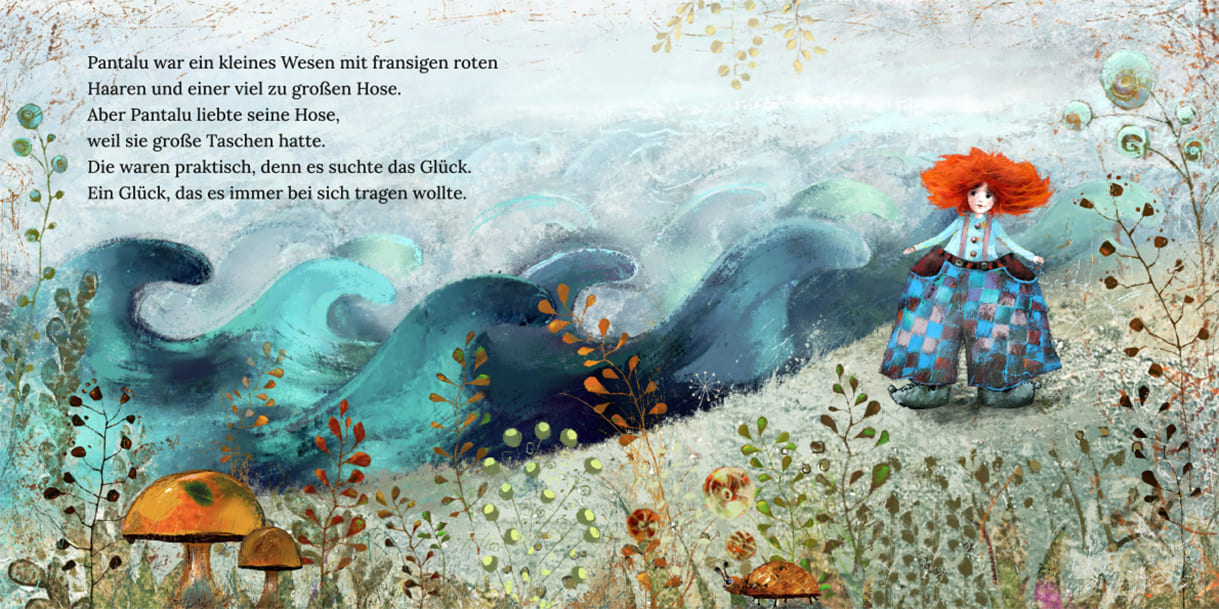

Breite, wild abstehende dunkelrote Haare, große karierte Hose. Auch ohne rote Nase erinnert so eine Figur an Clown. Sein Name Pantalu klingt – vielleicht nicht zufällig – nach Pantalone, einer Figur aus der italienischen komödiantischen Theatergattung Commedia dell’arte (abgeleitet vom Wort für Hose – pantaloni).

Dieses Bilderbuch hat sich die Illustratorin Uta Polster – und nicht wie ursprünglich hier gestanden ist, die Autorin Julia Dorothea Gaidt – ausgedacht. Pantalu wird auf eine fast fünf Dutzend Seiten lange Reise geschickt, das Glück zu suchen.

Die erste Station seiner Suche bringt ihn auf eine Blumenwiese, wo ihm Gänseblümchen zuflüstern „Pflück uns!“ Das lässt sich Pantalu – offenbar ein Kind, da die Autorin aus Pronomen immer es verwendet – nicht zwei Mal sagen. Gepflückt in einen der großen Hosensäcke gestopft. Und, was wohl (fast) jedes Kind weiß, nach ein paar Stunden schauen die Blütenblätter eher verwelkt aus.

Dass sich Seifenblasen – auf einer der folgenden Doppelseiten – so gar nicht einfangen lassen… eh kloar. Und so geht es Station für Station ähnlich erst freudig und dann sehr enttäuscht weiter.

Aber, natürlich bleibt es nicht dabei, und Panatalu findet wohl anderes, das glücklich macht. Was das ist und wie es dazu kommt und dass Glück auch zu jenen Dingen gehört, die durchaus mehr werden (können), wenn sie geteilt werden… – nein das Glück, das du vielleicht empfindest, wenn du die überraschende Wendung liest und siehst, soll hier nicht zerstört werden 😉

PS: Wie – nun, einen halben Tag nach der Erstveröffentlichung dieser Buchbesprechung – schon oben erwähnt geht die Geschichte auf die Illustratorin zurück. Die ursprüngliche Vermutung, dass sie von der Autorin stammt, war eben nur eine solche. Nach der Veröffentlichung meldete sich die Illustratorin und schrieb, dass eben sie Pantalu erfunden hat. „Sie ist entstanden für ein Buch, das noch nicht veröffentlicht und noch in Arbeit ist. Dieses Buch hat die Autorin Julia Dorothea Gaidt zu der Story mit dem Glück veranlasst und mir zukommen lassen. Daraus habe ich dann das Buch Pantalu sucht das Glück entwickelt, gezeichnet und den Satz für die Druckerei gemacht.“

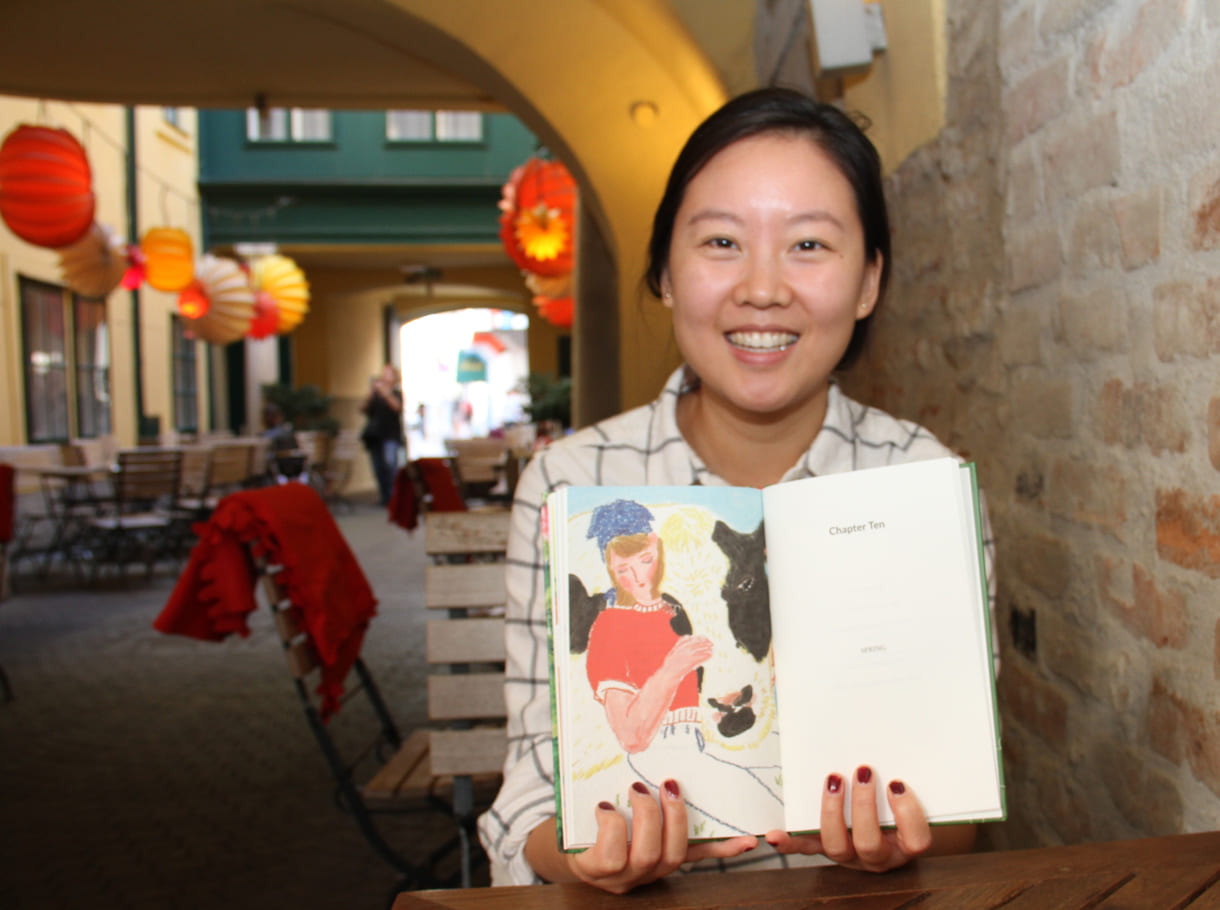

Viele Lob„lieder“ auf Momente – in Bild und konzentrierten gedichtartigen Zeilen – das beinhaltet das Büchlein „Today, Tomorrow, Everywhere“ (Heute, morgen, überall) von Xi Zhao, einer 33-jährigen Wiener Künstlerin. Es handelt sich um ihre erste Buch-Veröffentlichung – siehe Info-Box. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… trifft die Malerin und Dichterin im Innenhof eines Cafés in Wien-Neubau. Neben dem Interview zeichnet und malt Xi Zhao später noch ein Bild und lässt sich dabei fotografieren.

In ihrem Buch verbindet sie gemalte Bilder mit wenigen, kurzen, präzisen Zeilen – der Großteil auf Englisch, gegen Ende auch einige Seiten auf Deutsch. Immer geht es um Momente, die sie festhält – und gleichzeitig in den Texten wieder loslässt, um sie mit ihren Leser:innen zu teilen. Ob es um den Geruch des Meeres, den Anblick von wilden Blumen, die Gedanken beim Schauen in den Sternenhimmel oder solche geht, in denen sich ein Kätzchen an die Schulter einer älteren Frau kuschelt… stets sind es Augenblicke des Glücks – mitunter auch solche, die „nur“ sehnsüchtig erwartet werden.

Für solche spricht sie gleich, bevor das Buch startet, ein dreifaches „Thank you“ (danke) aus – für Liebe, die sie empfangen hat und die sie weitergeben durfte / darf. Als Letzteres versteht sich ihr nicht ganz 60-seitiges Büchlein.

Die dreisprachige Künstlerin kann von ihrer Leidenschaft und Kunst noch lange nicht leben. Bis vor kurzem hat sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin eines Verlages und Unternehmens Datenerhebung – auf Deutsch und Englisch – als Brotberuf erledigt. Wie sie am Randes des Interviews beim Malen und Zeichnen gleich unter Beweis stellt, greift sie zu verschiedensten Farben: Buntstifte, Öl- und Wachskreiden, Pinselstiften und Gouache (auf den ersten Blick erinnern diese an Wasserfarben, bestehen aber aus vermahlenen Farbpigmenten plus Kreide und als Bindemittel Gummi arabicum) sowie sehr selten auch Acrylfarben.

„Zeichnen war – wie bei den vielen Kindern, aber viel länger – meine absolute Lieblingsaktivität als Kind – Ölkreiden, Filzstifte … in der Schule habe ich immer auch in den Pausen gezeichnet und gemalt. Nach der Oberstufe nicht mehr so sehr, aber im letzten Uni-Jahr (kein Kunststudium) habe ich wieder begonnen und sogar einen Kurs in Farbtheorie gemacht, der auch sehr praktisch angelegt war.“

Xi Zhao wurde in Ungarn geboren, „aber Ungarisch kann ich nicht, weil ich dann schon als sehr kleines Kind nach China (in der Provinz Shandong) gekommen bin und dort auch noch in die Vorschule und die erste Klasse gegangen bin. Von da an, so ab 7 Jahren, war ich dann in Wien, wo meine Eltern ein Geschäft in der Westbahnstraße eröffnet haben.“

In Wien besuchte sie dann noch einmal die erste Klasse Volksschule, „weil ich noch nicht Deutsch konnte. Es war halt ein bisschen komisch für mich, weil ich schon ein Jahr älter war als meine Mitschülerinnen und -schüler. Von Mehrstufenklassen wussten meine Eltern leider nichts.“

Während sie sich in der Volksschule, wie sie erzählt, „sehr wohl gefühlt“ habe, sei es in den weiterführenden Schulen – zuerst Boerhaavegasse und dann Parhammerplatz – weniger gut gelaufen. Und das bezog sich nicht aus Lernen und den Schulerfolg. „Die Stimmung zwischen mir und den Mitschüler:innen war ein bisschen sehr kühl, besser befreundet war ich in der zweiten Schule, wo der Unterricht besser war, vor allem mit anderen asiatischen Mitschüler:innen. Obwohl eine beste österreichische Freundin hatte auch auch in meiner Klasse.“

Nach der Matura „wusste ich nicht, was ich studieren soll. Ich wollte etwas Geisteswissenschaftliches, meine Mutter meinte, ich solle eher etwas wählen das bessere Job-Chancen verspricht und empfahl mir Betriebswirtschaft. So studierte ich in Massachusetts (USA) International Affairs (internationale Beziehungen). Schon in der Oberstufe hatte Xi Zhao ein Austauschjahr in den USA eine High School in Iowa besucht.

Nach dem Studium begann Xi Zhao zunächst in Wien zu arbeiten, dann in Shanghai und schließlich wieder in Wien. Und dann startete sie 2020 – und damit großteils über distance Learning in den Pandemie-Lockdowns – ein Masterstudium in Portugal. In Präsenzphasen in Lissabon aber hat sie parallel zum Studium einen Zeichenkurs besucht, „das hat mir großen Spaß gemacht und mich ziemlich entspannt“.

In den Lockdown-Phasen „hab ich erst wieder so richtig zu zeichnen und malen begonnen. Ich war verwirrt, dass so etwas wie diese Pandemie passieren konnte, hab viel nachgedacht und auch gegrübelt, was ich mit meiner Zeit machen könnte. Dann ist mir eingefallen, dass ich ja gerne zeichne und male und mir das große Freude bereitet. So bin ich auf die Idee gekommen, das könnte vielleicht anderen auch Freude machen und so habe ich angefangen, Freundinnen und Freunde zu zeichnen und ihnen die Bilder zu schicken.“

Außerdem klinkte sich Xi Zhao in Instagram-Drawing-Challenges ein. Teilnehmer:innen posteten nicht nur Gezeichnetes, sondern kommentierten auch die Online gestellten Bilder. Irgendwann erfuhr sie dann von der großen Self-Publishing-Community über Story.one und so startete die leidenschaftliche Malerin und Zeichnerin auch auch Texte zu den Bildern einfallen zu lassen. Manchmal schießen ihr aber auch zuerst Textzeilen in den Kopf und es „tauchen dann Gefühle auf, wie ich welche Bilder und Texte zusammenfädeln kann“.

Ursprünglich wollte sie – zumindest einige – Texte auch in chinesischen Schriftzeichen veröffentlichen; Xi Zhao hat in der Schulzeit auch die chinesische Schule am Wochenende besucht, um ihre Sprache und nicht zuletzt Schreiben und Lesen gut zu erlernen. „Doch der Versuch, Text in diesen Schriftzeichen hochzuladen, scheiterte – so hab ich fast alles auf Englisch geschrieben. Stimmungen, die eher meinen Erfahrungen in Wien entsprochen haben, dort bin ich zu Deutsch ge-switcht.“

Die letzten beiden Seiten sind sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch – und setzen den Titel des Buches – fort; wie, das sei natürlich hier nicht verraten.

Papier-Stanitzel auf, Münzen rein – und… – weggezaubert. Simsalabim oder Abrakadabra oder welcher magische Spruch auch immer, Tüte umgedreht – natürlich sind die Münzen wieder da.

Zauberstab, -spruch, einige Utensilien und vor allem Geschicklichkeit und nicht zuletzt Geschichten braucht’s um Publikum mit magischen Tricks in den Bann zu ziehen. Manche der „Zutaten“ wussten die Kinder bereits, andere lernten sie vom Zauber-Profi Martin Haderer in einem der ersten Workshops am ersten Tag der diesjährigen Kinder Business Week, der mittlerweile 18.

Nach dem Muster der Kinderunis startete wenige Jahre später (2006) die erste Veranstaltungsreihe dieses Namens in der Wirtschaftskammer Österreich, nun im WKO-Campus am Währinger Gürtel. Wie an den Unis neugierige Kinder Wissenschafter:innen und / oder Künstler:innen treffen, um sich mit diesen auszutauschen, so führt die KBW Kids und Wirtschaftsleute zusammen. Denn auch Zauberei ist ein Business, will erlernt werden – und ist vielleicht auch ein „Geheimnis des Erfolges“ wie der Untertitel der Kinder Businessweek vermittelt, den es zu „entdecken“ gelte.

Obwohl Zauberkünstler:innen ihre Geheimnisse üblicherweise für sich behalten, gibt es so manche Tricks auch zu kaufen. Der genannte Magier verschenkt sie bei der KBW – und dazu noch einige Cent-Münzen für jede und jeden im Workshop, in dem sie lernen solche „Wundertüten“ selber zu basteln.

Apropos Erfolg – den schrieben einige der Teilnehmer:innen im Workshop nebenan auf Post-Its. Diese gruppierten sie mit Ziele erreichen und ähnliche Fomulierungen zu einem der Themengruppen. Mit Sonja Käferböck sprachen, diskutierten und brainstormten sie über „Glück und innere Zufriedenheit: Der Schlüssel zum Erfolg?“

Geld, Wohlstand und verwandte Begriffe landeten in einer weiteren Gruppe. Die weitaus meisten bunten Klebe-Zettelchen aber ballten sich mit Wörtern und Sätzen zu Freunde, Beziehungen, Familie…

Und als es um die Frage ging, ob viel Geld glücklich mache, meinten praktisch alle, es würde ihnen so viel Geld reichen, um ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen, sich Wohnen, Reisen und so weiter leisten zu können.

Dass es auch anderen gut gehen, in der Welt gerecht zugehen solle – waren weitere Ideen der Workshop-Teilnehmer:innen bei der Lehrerin einer Wiener Handelsakademie, die nebenbei auch als Unternehmerin Semi- / Webinare und Coachings für Persönlichkeitsentwicklung und positive Psychologie anbietet.

Fairness und Gerechtigkeit standen im Zentrum eines Vortrages mit Quiz und Spiel rund um „Fairtrade“. Mit Spielgeld ausgestattet verwandelten sich zwei Teilnehmer:innen in Großhändler:innen. Die anderen schlüpften in die Rolle von Kakao-Bauern und -bäuerinnen. Ein Luftballon symbolisierte 5 Kilo Kakao-Bohnen. Um welchen Preis können sie verkaufen, wie wenig zahlen die Händler:innen…

Paul wusste schon einiges davon aus einem Projekt in der Schule, Marlene von ihren Eltern. Neu war für ihn, wie er nach dem Workshop Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… erzählt, „dass Kinder bei der Kakao-Ernte mitarbeiten müssen und nicht in die Schule gehen können“. Beide „schauen auch beim Einkaufen – nicht immer, aber schon hin und wieder“ auf fair und / oder bio. „Mein Vater achtet beim Kaffee-Kauf auf Fairtrade“, ergänzt Marlene. Ella „wusste vorher nicht so viel darüber, aber jetzt schon.“ Lukas lernte vor allem, „wie das mit dem Weltmarktpreis ist und dass bei Fairtrade die Bauern jedenfalls einen Mindestpreis kriegen“. Beim Einkaufen hat er schon lange darauf geachtet, keine Produkte zu kaufen, bei denen Palmöl verwendet wird.

Vom Preis einer Tafel Schokolade geht nicht einmal ein Zehntel an die Kakao-Bäuer:innen, aber fast die Hälfte kassieren die Supermärkte, berichtet Katharina Liball von Fairtrade-Österreich im Workshop.

Eine der großen heimischen Supermarktketten lud parllel zu einem Workshop, in dem die Kinder in Gruppen einen großen Plan zeichneten, wie sie sich einen Supermarkt der Zukunft vorstellen. Zwar funktionieren die dreiunterschiedlich, schauen auch verschieden aus, aber große Gemeinsamkeiten wiesen die Pläne der drei Gruppen auf: Sehr vieles ist automatisiert bzw. wird von Robotern erledigt und es gibt Spiel- bzw. Sportmöglichkeiten vor allem für Kinder.

So eine Geburt ist ganz schön schwer – durch den engen Kanal hindurchzwängen, viel Schreien und Stöhnen. Und was machen diese Neugeborenen als Erstes: Sie vergleichen ihren Zeiten, ein paar Zehntelsekunden war das eine schneller. Angeblich.

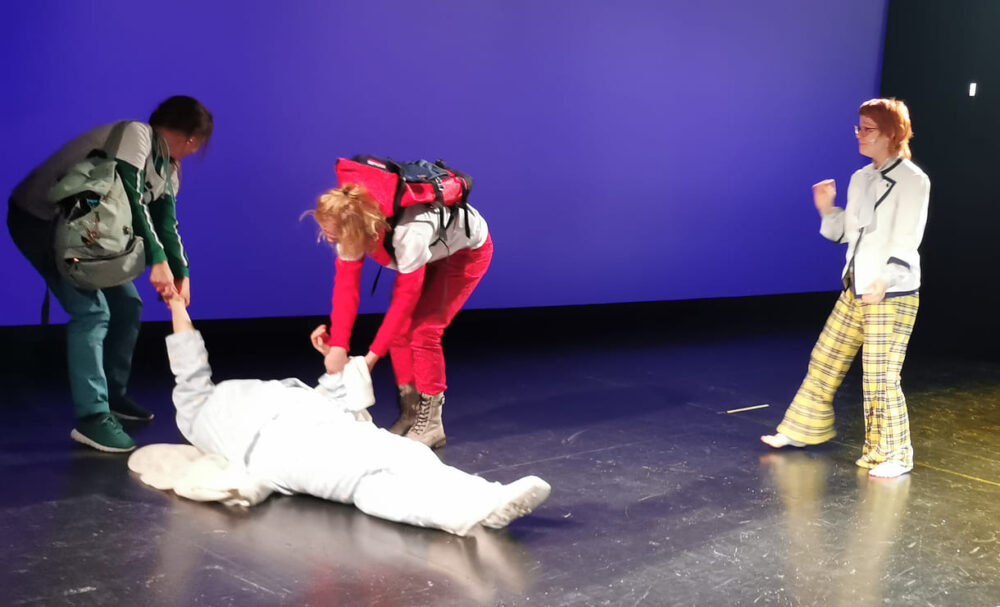

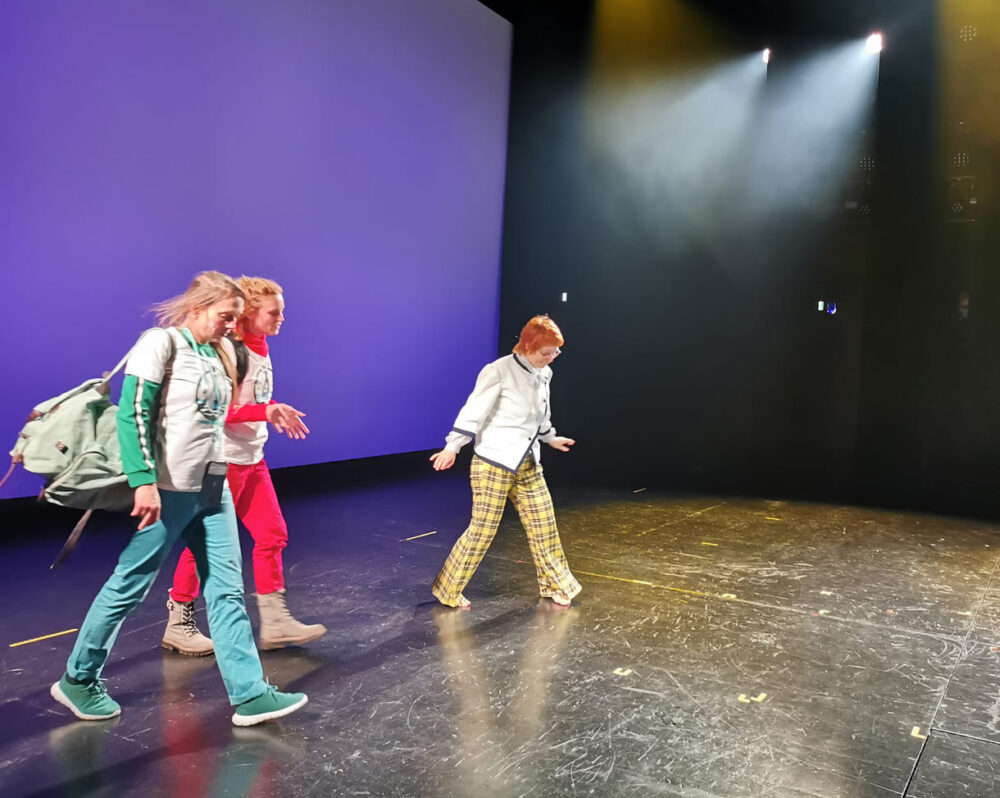

So startet das rund einstündige Stück #Glückspilze! Im Theater Akzent – erarbeitet von einem Team angehender Theaterpädagog:innen (mit einer Ausnahme) gemeinsam mit Regisseurin Claudia Bühlmann.

Zufall, Glück, Pech, Erfolg, Misserfolg, Reichtum, Armut – wovon hängen diese ab bzw. was machen diese aus? Wenige Tage nach der Premiere von Erich Kästners „Pünktchen und Anton“ – in dem das Mädchen aus überreichem Haushalt auf den Jungen in bitterer Armut trifft (Link zur Stückbesprechung unten am Ende des Beitrages) – in einer Fassung des Theaters der Jugend im Renaissancetheater, feierte #Glückspilze! am Vormittag vor Hunderten Schüler:innen umjubelte Premiere. Viele der Jugendlichen meldeten sich im anschließenden Publikumsgespräch zu Wort. Und fanden’s nicht nur gut gespielt („Respekt!“), sondern mindestens so wichtig, dass diese Themen mit ihnen besprochen werden.

Die Theaterleute haben monatelang recherchiert, Interviews geführt – und daraus das Stück gebaut. Adis – als Akronym aus Anna, Daisy, Irem und Sara – und Abeba (weil sie angeblich in der äthiopischen Hauptstadt gezeugt wurde) treffen aufeinander und treten eine Reise durch die Welt rund um Geld an. Jede kriegt zum Start einen Rucksack: Erstere mit einem Euro, Zweitere mit vielen Geldscheinen und u.a. einem Handy. …

Melanie Mussner und Andrea Thill spielen diese beiden Hauptfiguren, die unter anderem Begegnungen mit Klugscheißerchen (Irmi Wyskovsky), dem Gott des Geldes (Daniele Bräuer), dem drittreichsten Mann der Welt (Sylvia Kreuz) haben und in einer Art TV-Quiz-Show auf eine Umweltaktivistin (Stephanie Strasser) und „Majestät“ (Nadine Hillebrand-Abler) treffen.

Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Missverhältnis zwischen Arm und Reich, verzweifelt stirbt Gott des Geldes beim Blick auf diese Zustände auf der Welt – und stirbt. Briefe wesen den beiden Protagonist:innen die nächsten Ziele, der erste von einem echten Postler – in einem Video – überbracht. Eine überraschende Wendung gibt es gegen Schluss – die hier nicht verraten werden soll, auch wenn vorläufig (noch?) nicht auf dem Programm, vielleicht wird #Glückspilze! ja irgendwann irgendwo wieder aufgenommen und auf einer Bühne gespielt.

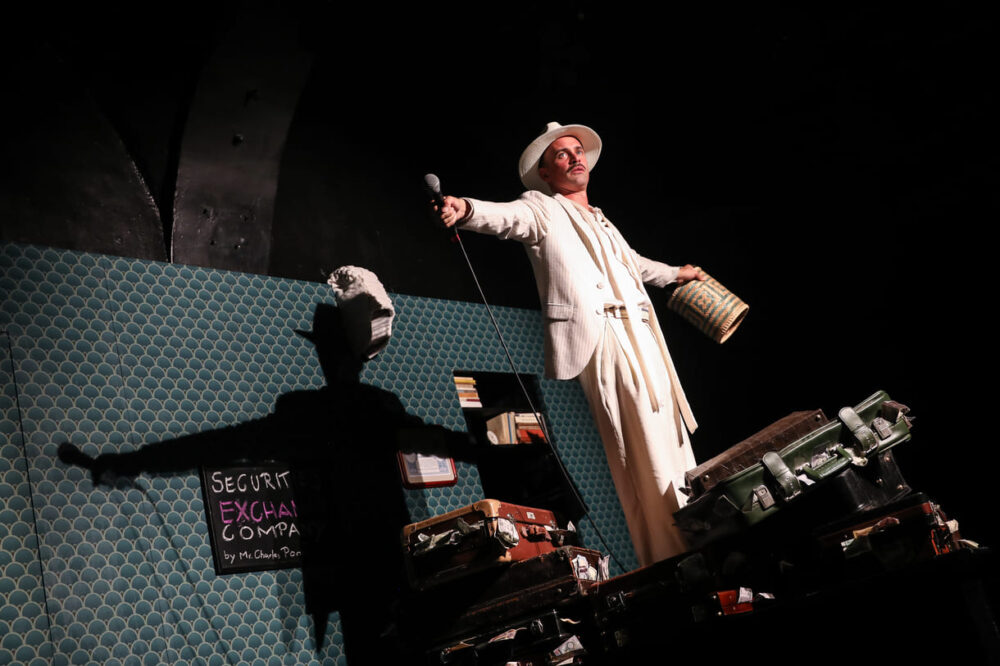

Zwei Tage bevor in Klagenfurt der Prozess um einen großangelegten Betrug mit Kryptowährung (EX W Wallet) mit acht Angeklagten, 300 Seiten Anklageschrift und rund 40.000 Betrogenen begann, startete im Wiener Theater Drachengasse ein äußerst humorvolles Stück über den allerersten „Pyramiden“-Spiele: „Herr Ponzi sucht das Glück“. Also Fortsetzung der „Glückssträhne“ nach „Beyond Häpiness“ in einem Teil des Semper-Depots und einer Horoskop-Geschichte („Obstacles in our sky“) im Dschungel Wien. Und in der Drachengasse geht’s gleich kommende Woche weiter im zweiten Theaterraum mit „Glückskind“ von Melike Yağız-Baxant, ausgehend von der Basis ihres Textes, der vor zwei Jahren mit einem der Exil-Literaturpreise belohnt worden war.

Den Herren gab es wirklich – unter den Namen Charles Ponzi, aber auch mit den Vornamen Carlo, Carl, zeitweise trat er unter dem Namen Charles P. Bianchi bz. Später als Charles Borelli auf. Geboren im italienischen Parma (1882) wanderte er 1903 in die USA auf, weil – so die Legenden, dort das Geld auf der Straße liege. Angeblich mit lediglich 2 Dollar und 50 Cent angekommen. Zum Tellerwäscher und anderen derartigen Jobs schaffte er es schnell. Das mit dem großen Geld sollte aber noch lange auf sich warten lassen. In der Zwischenzeit landete er – aufgrund eigener oder anderer Betrügereien in Gefängnissen der USA und Kanadas.

1920 dann die große „Stunde“ des Herrn Ponzi. Zunächst wollte er mit den Preisdifferenzen von Antwortscheinen zwischen Europa und den USA ein Geschäft machen, was so nicht klappte.

Bis er auf die Idee kam, dafür Anteilsscheine mit der Aussicht auf hohe Gewinne – Verdoppelung in 90 Tagen – zu verkaufen. Was anfangs funktionierte – wie bei den meisten Pyramidenspielen; in seinem Fall nicht zuletzt, weil Reiche, die ihr Geld nicht so wirklich brauchten, es im System ließen, um höhere und noch höhere Gewinner in der Zukunft zu lukrieren. Kurzfristig wurde Ponzi zum Vielfach-Millionär – bis der Betrug aufflog – und er (wieder einmal) im Gefängnis landete. Um danach zu weiteren Betrügereien anzusetzen, letztlich aber 1949 in der Armenabteilung eines brasilianischen Krankenhauses fast blind un halbseitig gelähmt starb.

Sein Trick wurde so berühmt, dass solche Ketten- zw. Pyramidenspiele teilweise noch heute als Ponzi Scheme bezeichnet werden. Außerdem wurde der Erfinder dank einer gewissen romantischen Verehrung, weil er sozusagen ein wenig umverteilt hatte, zum Mythos.

Stefan Lasko und Roman Blumenschein waren zufällig auf diese Geschichte gestoßen, Lasko begann zu recherchieren, vertiefte sich in die Biographie Carlo Ponzis, fand viele viel weniger bekannten (Neben-)Geschichten. Unter anderem jene darüber, dass er viel Haut spendete, um einer Krankenschwester mit großflächigen Verbrennungen zu helfen. Und nicht zuletzt

über die große Liebe Ponzis zu Rose Gnecco. Die beiden heirateten ungefähr zu der Zeit als die große Ponzi-Masche begann, ließen sich scheiden als er ins Gefängnis kam – und schreiben sich aber bis zu seinem Lebensende (Liebes-)Briefe. Deshalb vepassten sie dem Stück auch einen Untertitel „oder L’amore ai tempi del dollaro“ (Liebe in der Zeit des Dollars).

Lasko schrieb das Stück und führte Regie, Blumenschein schlüpfte in die Rolle des Dandy-haften Charmeurs und Um-den-Finger-Wickler Ponzi. Agnes Hausmann spielt nicht nur Rose, sondern switchts blitzschnell in gut ein Dutzend Rollen – Ponzis Mutter, einen Mafioso, der Mithäftling Ponzis war, Zöllner, und, und, und.

Dritter im Bunde auf der Bühne ist Stefan Galler als Live-Musiker. In der Art eines Bar-Pianisten entlockt er dem „getarnten“ Keyboard unterschiedlichste die jeweilige Stimmung untermalende bis hervorhebende Klänge. Zu Beginn mit Anklängen an die Melodie aus den italienischen Zeichentrickfilmen „Herr Rossi sucht das Glück“. Hin und wieder schlüpft er auch in die eine oder andere Nebenrolle.

Bühnenboden und -wände (Bühne, Dramaturgie: Sebastian Schimböck) sind schon Beginn an mit diversen Kreideschriften verziert, die während des nicht ganz 1 1/2 -stündigen Spiel immer wieder ergänzt bzw. verändert werden – mit so manchem (Wort-)Witz, wenn Blocton im US-Bundesstaat Alabama als alla Parma geschrieben wird. Oder die unterste Stufe für die Publikumstribüne mit „Stairways to heaven“ (Treppe zum Himmel) beschriftet ist.

Die – zwischen den beiden Publikumstribünen des Theaters Drachengasse – ungefähr dreieckige Bühne strahlt das Flair zwischen Bar und Mafiafilm-Hinterzimmern aus – alles mit einer fast durchgängig präsenten Note von Schmäh und einer gewissen Sympathie für den tragischen Helden; oder wie es der Autor beim Mediengespräch vor der Premiere nannte, „vielleicht habe ich mir den Herrn Ponzi auch ein wenig schöngeschrieben“.

Und nicht zuletzt atmet die Aufführung auch eine Ebene mit, dass vielleicht gar nicht das große Geld jenes Glück war, nach dem Ponzi zeitlebens strebte, sondern – siehe Untertitel mit L’amore …

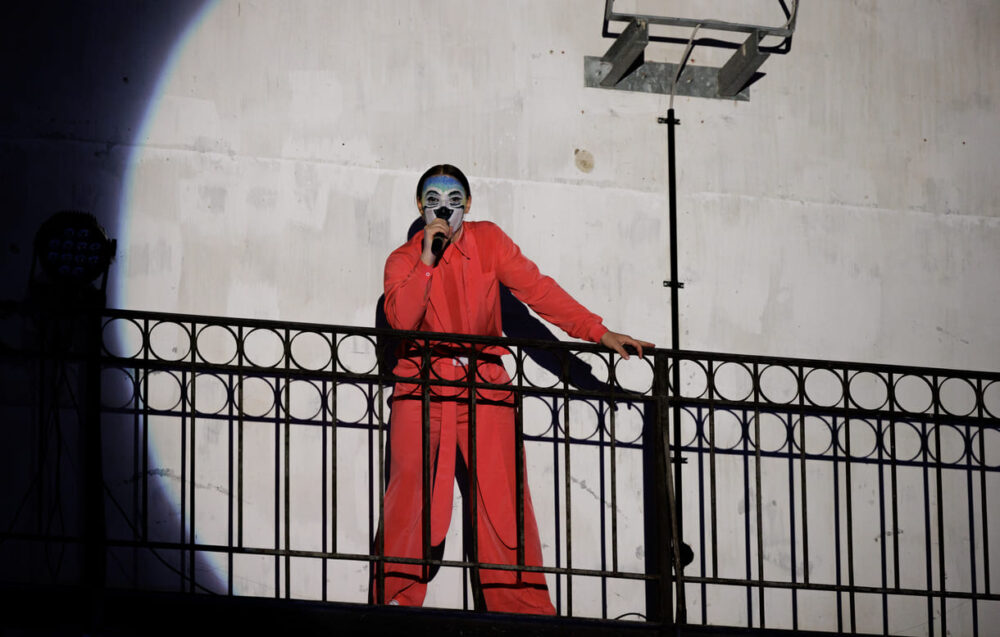

Boomt gerade Astro-, Eso-, und Glücksmagie? Oder ist es nur purer Zufall, dass fast zeitgleich mit einer Performance über Horoskope zur Eröffnung der neuen Saison im Dschungel Wien – „Obstacles in our Sky“ (Link zur Stückbesprechung am Ende des Beitrages) das Kollektiv Kunststoff in einem Teil des Atelierhauses der Akademie der bildenden Künste Wien „Beyond Häppiness“ aufführte. Die Schreibweise des Glücks deutet schon eine gewisse Distanz zu „Glücksritter:innen“ an und „beyond“ lässt Interpretationen zu von „darüber hinaus“, „jenseits“ oder auch dahinter.

Wie auch immer – da die aktuelle kurze nur drei Tage dauernde Spielserie schon abgespielt ist, kann auch viel geschildert werden, spoilern ist in dem Sinn ja nicht mehr möglich. Der hohe Raum auf einem rohen Bretterboden wird von einer großen vierseitigen Pyramide, die jeweils aus neun Dreiecken zusammengesetzt sind, beherrscht. Rund um diese setzen aus Klebebändern bestehende Linien die Pyramide sozusagen auf der Bodenebene fort (Bühne: Jo Plos). Entlang von acht dieser Linien sind – anfangs – je vier mit Helium gefüllte Ballons an Schnüren am Boden verankert.

So weit die Ausgangslage. Jede Zuschauerin und jeder Zuschauer kriegt einen Fragebogen. Die jeweiligen Antwortmöglichkeiten beispielsweis zu „Welcher Persönlichkeit kommst du am ehesten nahe?“ oder „Wovon hängt dein Glück am meisten ab?“ kleben auf den Ballons. Du musst/sollst/darfs/kannst jeweils A, B, C oder D einringeln. In Wahrheit kommt’s am Ende auf das Muster an, das sich ergibt, wenn du Linien von deinen Kreisen/Kreuzen ziehst 😉

Halt, nicht alle dürfen oder müssen von Ballin zu Ballon wandern. Die späteren Performer:innen in rosa Overalls (Kostüme: Sophie Baumgartner) mit schwarz-weiß bemalten Tiergesichtern, die die Fragebögen aushändigen, suchen sich Publikum erster Klasse aus, das sie nicht auf die Sessel platzieren, sondern auf gemütliche Couches, ihnen Sekt servieren und ein Tablet, auf dem sie gemütlich die selben Fragen digital beantworten – und vielleicht auch sich amüsieren beim Beobachten der Zuschauer:innen zweiter Klasse. Oder haben die vielleicht sogar das bessere Los gezogen, weil sie sich durch den Raum bewegen dürfen?

Haben alle im Publikum ihren Teil geleistet, starten Christina Aksoy, Raffaela Gras, Luigi Guerrieri, Patrick Isopp und Stefanie Sternig ihre nicht ganz einstündige Performance. Vom „oooohmmm“-Kreis über kleinste, sanfte Bewegungen zu Geräuschen (Komposition, Sounddesign: Peter Plos) von Papieren, in die mit schwarzem Pulver gefärbte zuerst in Wasser gewaschene Stein erzeugen (was als Bilder auf eine Pyramidenseite projiziert wird) über Anbetungsrituale an die Pyramide bis zu späteren mit ihren Körpern gebaute Maschinen, Skulpturen oder fiktive Selfie-Gruppenfotos.

Dazwischen holt eine Performerin eine Sense aus der Pyramide und schneidet den Luftballons sozusagen die Lebensfäden durch, die somit befreit an die Decke schweben.

Luigi Guerrieris – ungeschminktes – Gesicht im Großformat auf eine Pyramidenseite projiziert, erzählt, dass seine Mutter ihn gern Jesus genannt hätte, davor aber sein Vater gestorben sei und er so zu seinem Namen gekommen sei. Raffaela Gras greift aus einer Kugel ein Glückskeks nach dem anderen, liest die – wie bei Zeitungshoroskopen allgemeinen viel- und gleichzeitig fast nichtssagenden Sätze vor – oder auch nicht. Das entscheidet sie spontan…

Und natürlich darf die Projektion eines gezeichneten Auges auf der Pyramidenseite – mit Assoziation zum Auge der Vorsehung, göttlichem Auge oder dem Zeichen der Illuminaten – nicht fehlen, animiert als sich öffnend und schließend (Zeichnungen und Animation: Adnan Popović – gemeinsam mit Raffaela Gras und Stefanie Sternig für das Konzept der Show hinter oder jenseits des Glücks verantwortlich.

Ein Abend als raffiniertes Spiel rund um diverse Mittel(chen), dem Glück auf die Sprünge helfen zu können – und mit einem, vielleicht gar nicht von allen bemerkten und angeblich auch nach Frage an einige Mitwirkende gar nicht ganz beabsichtigten – hintergründigem Schmäh: Die Zahl der Luftballons zu Beginn, auf denen Antwortmöglichkeiten für die Fragebögen kleben, ergibt 32 plus zehn für die neunte Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten. Und „42“ ist die Douglas Adams in seiner Roman-Serie (1981 bis 1992) „Per Anhalter durch die Galaxis“ schrieb die „Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything” („endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“). Unterschiedlichste Interpretationen wischte der Autor übrigens – laut wikipedia – ein Jahr nach dem Erscheinen des fünften und letzten Romans der Serie vom Tisch: „Es war ein Scherz. Es musste eine Zahl sein, eine ganz gewöhnliche, eher kleine Zahl, und ich nahm diese. Binäre Darstellungen, Basis 13, tibetische Mönche, das ist totaler Unsinn. Ich saß an meinem Schreibtisch, starrte in den Garten hinaus und dachte: ‚42 passt‘. Ich tippte es hin. Das ist alles.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen