Zwei Paare – ein reales sowie ein schauspielendes – betreuten vor rund einem Jahr für mehrere Tage High-Tech-Baby-Puppen, die auch weinen und ähnliches simulieren können. Kinder haben wollen oder nicht und wenn ja, wie dann umgehen mit elterlichen Rollen – das sind Fragen, die in der Live-Performance „Who wants to be the mum?“ (Regie: Miriam Schmid) gipfelten. Nach einer Aufführungsserie im Herbst in Graz ist die Produktion vom Performance Kollektiv „Das Planetenparty Prinzip“ (Theaterstücke, Performances, hybride interaktive Spiele) nun in Wien im Theater am Werk/Petersplatz zu erleben – Details siehe Info.

Auf der Bühne – komplett in der Einheitsfarbe gräulich-bläulich gehalten, andere empfinden’s fast als türkis, – spielen Alexander Benke, Victoria Fux, Nora Köhler (alphabetisch nachnamensmäßig sortiert; in den Videos als Vierter im Bunde: Jakob Kolb) Familie der 90er Jahre mit Wählscheibentelefon und so. Abwechselnd schlüpfen die drei in die Rollen eines auf dem Boden knieenden, malendes Kindes, einer kochenden Mutter, und des freudig von der Arbeit nach Hause kommenden Vaters. Das Trio hebt sich in der Kleidung von der Wohnzimmerlandschaft mit integriertem Küchenblock ab: Knallpink und orange (Bühne und Kostüm: Lisa Horvath).

Immer wieder wechseln die Schauspieler:innen die Rollen. Und doch bleibt der Ablauf mehr oder minder der Gleiche – lange Zeit. Immer und immer wieder. Was wechselt ist das „Gekochte“, stets aber fischig. Und vor allem die Zeichnungen des Kindes – nicht zu sehen, wie alles sind auch Zeichenblätter, ja selbst Zeitungsseiten in der nämlichen Einheitsfarbe, sogar die senkrechten Jalousien, die die drei Wände bilden.

Dass es nicht immer so weitergehen kann, ist klar – eine bricht aus. Ist es eine oder einer? Wie sich das Stück – in dem es immer wieder Video-Rückblenden (Kamera: Vincent Seidl, David J. Wimmer) auf die Phase mit und rund um die Simulationspuppen und deren Betreuung gibt – weiterentwickelt, sei hier nicht gespoilert.

„Kinder oder keine – entscheiden wir alleine!“, war schon ein Slogan bei Demos der Frauenbewegung in den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Nach erkämpftem Wahlrecht nach der vorvorigen Jahrhundertwende, wurde nicht zuletzt im Gefolge der 68er-Bewegung der Zusammenhang zwischen privatem und politischem Verhalten intensiv diskutiert. Gleichberechtigung wurde zum Thema auch in Bezug auf Beziehungen, „halbe – halbe“ zur Forderung, zum Ziel. Und dennoch hat sich trotz einiger Änderungen in diese Richtung (noch) nicht allzu viel getan. Abgesehen davon, dass gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit – in Österreich beispielsweise – noch in weiter Ferne sein dürfte, liegt der Anteil von Männern in Karenz bei 2 von zehn Paaren.

Und auch in der Performance ist der Mann, wenn er sich die Schürze umbindet und kocht, „Mom“ und nicht „Dad“. Und selbst als Vater einmal Mutter anbietet, selbst nach dem Essen abzuräumen, um ihr Freizeit zu gönnen, meint sie: „Du weißt ja gar nicht, wo alles hingehört“. Das jeweilige „Kind“ hingegen ist schon viel weiter. Auf die Frage von „Mom“, was es denn da gezeichnet habe, zählt es jedes Mal unterschiedliche Familien auf – beispielsweise einmal eine mit drei Papas.

Die gängigen Rollenklischees – trotz jahrzehntelangen Diskussionen, Forderungen, Versprechen bleibt der überwiegende Anteil unbezahlter „Care“-Arbeit an Frauen hängen – durchbricht dies das Trio vor allem durch leicht überdrehtes, ironisch-parodistisches Schauspiel – das damit immer wieder für Lacher in den rund 1 ¼ Stunden führt.

Was vielleicht ein wenig abgeht – Ausgangspunkt in den Videos war die Frage: Kinderwunsch oder nicht – ist ein vor allem unter Jugendlichen sehr wohl diskutierter Aspekt: Kinder in diese Welt angesichts von Kriegen, Klimakrise, Perspektivlosigkeit?

Sohn-und-vater-rock-en-gegen-rollenklischees <- noch im Kinder-KURIER

Handy abgeben, eine seltsame gelbe – schwere – Krawatte (in ihr ist Elektronik versteckt) um den Hals gebunden, nach einem Fake-Sehtest mit verschwommenen Buchstaben auf einem Tablet gelbliche Brillen übergestülpt und Kopfhörer aufgesetzt. So doch ein wenig eigenartig adjustiert, wandern an den Schäxpir-Festivaltagen Besucher:innen durch Gänge des Büros der Kulturdirektion des Landes Oberösterreich. Übrigens nicht am Wochenende, denn die Büros sind nicht „nur“ Kulisse oder Ambiente. Die echt hier Beschäftigten verrichten ihren Job trotz dieser wahrscheinlich irritierenden „Störungen“. Die Besucher:innen des „immersiven Theatergames“ mit dem Titel „Putsch“ schlüpfen in die Rollen von „Praktikant:innen“.

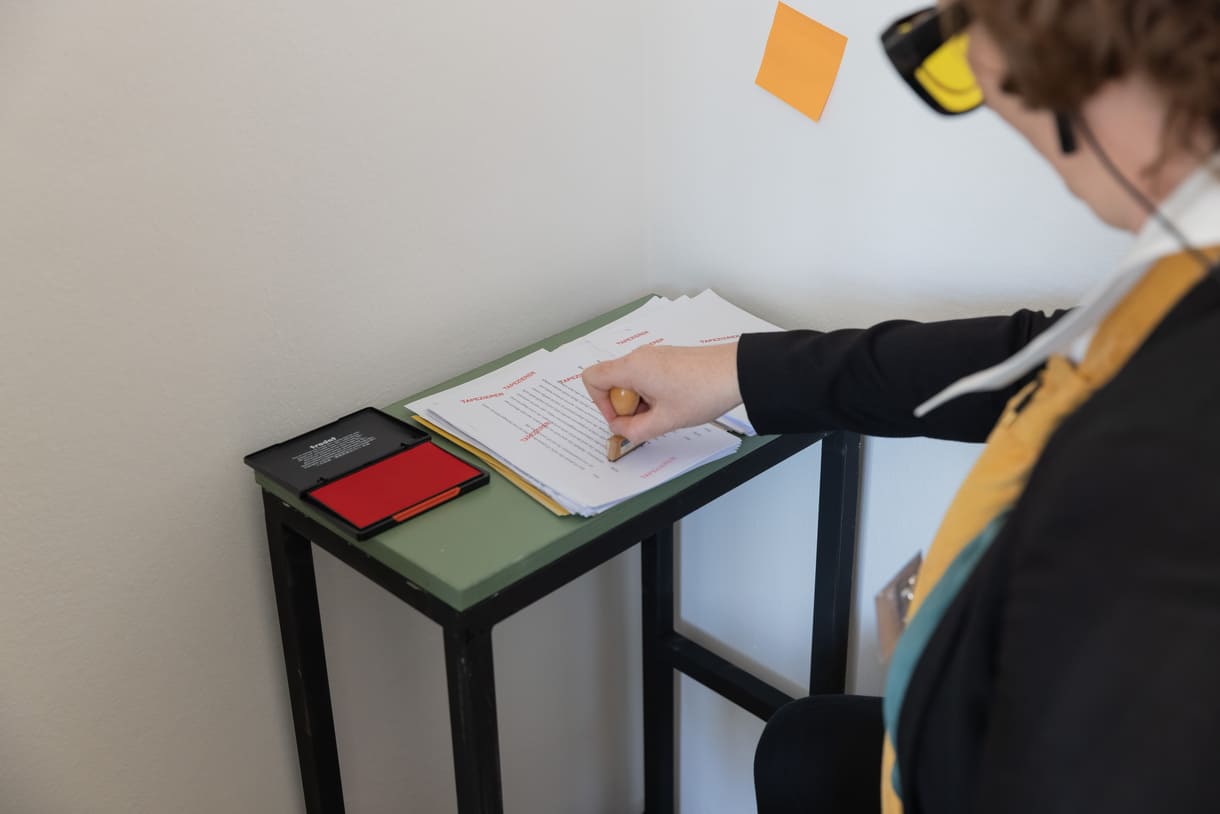

Und führen Aufträge aus, die sie via Kopfhörer oder analog direkt von Mitspieler:innen – Profis bzw. Laiendarsteller:innen – erhalten. Sinnlose, langweilige Jobs: Stempeln vieler zerschnittener, bedruckter Seiten, Kartons von A nach B tragen, Mitarbeiter:innen da oder dort sagen, dass sie mit ihrem Auto den Parkplatz der Chefin/des Chefs verstellen. Und dabei die Antwort kriegen, dass die „Beschuldigten“ in Wahrheit mit dem Fahrrad anreisen…

Hin und wieder „träufeln“ eher poesievolle Sätze über eintönige Arbeit über die Kopfhörer in die Ohren und damit ins Hirn. „Ich kann mich denken hören“ wollen die Sätze vermitteln. So manch andere Sätze aber auch Szenen bedienen eher überkommene Klischees über (Nicht-)Arbeit von „Beamt:innen“. Wobei so manch Praktikant:innen in verschiedenen Einrichtungen und Unternehmen oft mit wenig befriedigenden Aufgaben beauftragt werden. Und Bezahlung gibt’s mitunter nicht einmal für schulische Pflicht-Praktika – im wirklichen österreichischen Leben.

Im Gegensatz zu den bisherigen Theaterspielen („Part of the Game Game“ und „Spaze Maze Game“) der Gruppe „Das Planetenparty Prinzip“ – diesmal in Kooperation mit Landestheater Linz, Schäxpir, La Strada Graz – halten sich hier die aktivierenden Elemente in recht engen Grenzen – und könnten daher auch doch deutlich kürzer sind als gut zwei Stunden. Selbst der Bogen zum Stücktitel ist eng vorgegeben. Ließe sich vielleicht vermuten, dass sich die besuchenden Mitspieler:innen selber aktivieren (können) und den Aufstand gegen die sinnlosen, öden Arbeiten wagen, anzetteln, wird von den jeweiligen Spielleiter:innen in starren Bahnen angeleiert und endet „nur“ darin, Kuchen nicht nur für der Chefin/des Chefs Geburtstag zu fordern.

Immerhin aber wird dagegen protestiert, dass die Boss:innen zuvor das Schreddern der immer wieder eingeworfenen Feedback-Bögen angeordnet hatten. Kein Job ohne Feedback!, lautet sinngemäß die Forderung. Da wär aber noch ein wenig mehr drin 😉

Compliance-Hinweise: Das Festival Schäxpir hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… für die ersten vier Tage dieses Theaterfestivals für junges Publikum nach Linz eingeladen.

Die später heftige Performance mit einem fast unaushaltbaren Ende beginnt mit einer harmlosen Wanderung von der Spinnerin am Kreuz (fast) am südlichen Ende Wiens durch den George-Washington-Hof, einer der großen, vielteiligen Gemeindewohnhausanlagen aus dem Roten Wien, aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die Wanderung zu „Am Galgen“ des Kollektivs „Das Planetenparty Prinzip“ endet beim ehemaligen Waschsalon. Dahinter über der Straße hohe gläserne Finanzkapital-Türme. Die stehen da wie historische steinerne Galgen im Wald von Birkfeld wo die Gruppe die erste Aufführung ihres Stücks über einstige Todesstrafen samt Massenbelustigung spielte.

Der einstige Waschsalon – ein leicht versenkter kahler, großer, kühler (Achtung, warme Kleidung mitnehmen!) Raum: In der Mitte zwischen zwei Säulen eine hölzerne Tribüne mit Galgenkonstruktion und Stricken an Gummizügen (Bühne, Kostüm, Ausstattung: Rosa Wallbrecher). In diese hängen sich die vier Schauspieler:innen Leonie Bramberger, Nora Köhler, Moritz Ostanek, Nora Winkler mit Klettergurtvorrichtungen, die es ihnen erlauben sich gegenseitig aber auch selbst so aufzuhängen, dass es optisch wirkt, als würden sie wirklich hingerichtet worden sein. So hängen sie mal, baumeln „Am Galgen“, dann wieder vollführen sie in dieser Körperhaltung fast „Totentänze“, dann lässt sich die eine oder der andere als „Leiche“ zu Boden fallen.

Nach anfänglichem fast gespenstischem Schweigen mit hintergründiger Musik (Robert Lepenik) erzählen sie – von der Hinrichtungsstätte bei der Spinnerin am Kreuz, die am Ende spektakulärer Kriminalfälle wie jener der Theresia Kandl (siehe Link zur Besprechung des seinerzeitigen Stationentheaters über die Gattenmörderin am Ende des Beitrages), zehntausende Zuschauer:innen zu einem spektakulären Fest anlockte. Und über viele andere Fälle – und auch Arten – von vollzogenen Todesstrafen, wie sei über Jahrhunderte auch in Österreich üblich waren. Die meisten in dem einstündigen Stück vorkommenden staatlich Ermordeten sind anonymisiert und exemplarisch erzählt: Von reumütigen Sünder:innen, die auch dieses Schcksal als gerechte Strafe empfanden über selbst in den letzten Lebensminuten Widerständige – vielleicht auch weil sie unschuldig waren bis zu einem besonders tragischen Fall eines Jugendlichen, für den sogar eine richterliche Begnadigung einlangte – um Minuten zu spät nach vollstreckter Hinrichtung.

Das Stück (Regie: Siomon Windisch) erzählt auch davon, dass die meisten Leichen unmittelbar in der Nähe der Dutzenden Hinrichtungsstätten in ganz Österreich vergraben worden sind – die Wohnhausanlage somit auch den Gebeinen Hunderter, vielleicht Tausender steht. Und hat auch in der Steiermark schon praktisch unter noch stehenden Steinsäulen von Galgen gespielt. Das umfangreiche Begleitheft listet auch die unterschiedlichen Todesarten – samt den Delikten für die sie verhängt worden sind – auf.

Der „verhängte“ Tod, der fast fünf Dutzend Menschen zu Leichen machte, wird szenisch erzählt – etliche kommen nur stakkatoartig angeführt vor. Makaber endet die Performance mit dem Abgang von drei der Schauspieler:innen und dem (zu) lange alleinigen Hängen von Nora Köhler im Übergang von Licht zu Dunkel. Der Applaus nahezu unmöglich macht und dann doch einen Großteil des Publikums Beifall klatschen lässt – womit sich der Bogen zum seinerzeitigen Spektakel bei Hinrichtungsstätten schließt – bis die drei Kolleg:innen doch wieder erscheinen und auch die vierte wieder abgehängt sich verbeugen kann.

Vielleicht löst aber gerade dieses Ende auch ein Nachdenken über eigenes spontanes Applaudieren aus – und darüber hinaus über die Tatsache, dass es noch immer in etlichen Ländern auf der Welt die Todesstrafe gibt – staatlich verordneter Mord. Und in den USA überdies sozusagen eine Art privater Todesstrafe über die „Stand your Ground“-Regel wonach (vermeintliche) Einbrecher:innen auch erschossen werden dürfen.

Stückbesprechung über Stationentheater Fink über Theresia Kandl -> damals im KiKu

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen