Immer und immer wieder tritt die Titelfigur aus dem schmal scheinenden Gang des Waschraums ganz nach vorne, ins Zentrum der Bühne. Dahinter links und rechts Duschköpfe an den Wänden, in der Mitte ein metallenes, mobiles Baustellengerüst, das auch als Aufstiegshilfe in Theatern für die Montage von Scheinwerfern dienen kann und hier eine Art Thron symbolisiert (Bühne: Andreas Lungenschmid).

Stets die selben Sätze deklamierend, verklickert Petra Staduan, die Schleife in der „Elektra“ gefangen ist: Sie will, nein muss den Mord an ihrem Vater Agamemnon rächen. Sonst, so ist es schon vom Text und erst recht im Schauspiel Staduans zum Greifen nah, findet diese junge Frau kein Seelenheil. Aber kann sie’s? Schafft sie den Rachemord? Wollen und nicht können?

Eine der verzwickten, Dilemma-Situationen (griechischer) Tragödien. Neben Schlachtfeldern – und heutzutage Straßen – ist Familie der gefährlichste, nicht selten todbringendste Ort.

Der Vater wurde im Komplott von seiner Ehefrau Klytämnestra (Nina C. Gabriel) und deren Liebhaber Ägisth (Lukas Haas) getötet. Wie ein Henker mit verhülltem Kopf und Beil wanderte der noch immer durch die Gänge.

Allerdings war dies nicht die erste Tragödie in dieser Familie. Agamemnon hatte zuvor seine älteste Tochter Iphigenie geopfert, damit Gött:innen die Windstille stoppten und ihm mit seinen Kriegern die Weiterfahrt nach Troja ermöglichten. (In anderen Versionen des Mythos opferte er eine Hirschkuh und ließ Iphigenie in Sicherheit bringen.)

So sehr sich die Mutter bemüht, Zugang zur titelgebenden Tochter zu gewinnen, so ist deren Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Elektra muss den Vatermord rächen, auch wenn ebenfalls durchgängig zu spüren ist, dass dies zwar ihr Ruhebedürfnis stillen, sie dennoch nicht glücklich machen würde.

Vierte im Bunde der Schauspieler:innen in diesem dichten, beklemmenden Spiel in einer der Röhren der Kasematten, einer ehemaligen Wehranlage, in Wiener Neustadt im Rahmen des aktuellen Wortwiege-Festivals, ist die auch als Singer-Songwriterin bekannte Pippa Galli in der Rolle der Chrysothemis, Elektras Schwester. Psychodruck, sich einem Racheplan anzuschließen, begegnet sie immer wieder mit dem herzzerreißenden Satz: „Ehe ich sterbe, will ich auch leben!“ Etwas das Elektra kaum zu fühlen vermag.

Und dann taucht der vermeintlich tote, aber nur in Sicherheit gebrachte Bruder Orest auf, auserkoren, die Rache auszuführen. Spannenderweise wird der vom selben Schauspieler dargestellt wie der Vater-mitmörder!

Sarantos Georgios Zervoulakos inszenierte die vielgespielte Tragödie – in der Antike in mehreren Versionen von Aischylos über Euripides bis Sophokles – auf der Basis eines viel jüngeren Textes, dem von Hugo von Hofmannsthal (1903), den dieser bald danach zu einem Libretto für die Oper von Richard Strauss bearbeitete. Die Wortwiege (Dramaturgie: Marie-Therese Handle-Pfeiffer) bearbeitete diesen wiederum für die bis 29. März laufenden Aufführungen. Hofmannsthals Text ist – wie Interviewer (Wolfgang Müller-Funk) und Regisseur in der Programmzeitung des aktuellen Festivals zu entnehmen ist – vor allem durch Sigmund Freund und die Psychoanalyse beeinflusst. Die inneren Konflikte der Figuren rücken so ins Zentrum.

Und die aktuelle Inszenierung lässt aber – unausgesprochen – die gesellschafts- und geopolitische Dimension von Rache(gelüsten) mitschwingen. Optisch kommt sie im Bild des Rächers Orest zum Ausdruck, wenn er sich eine gehörnte Tiermaske aufsetzt (Kostüme: Ece Anisoğlou; Maske: Ece Anisoğlou, Henriette Zwölfer). Die löst sofort Assoziationen an den Verschwörungstheoretiker der QAnon-Bewegung aus, der führend am Sturm auf das Kapitol im US-amerikanischen Washington am 6. Jänner 2021 beteiligt war. Die Putschisten wollten Donald Trumps Niederlage bei der vorvorigen Präsidentschaftswahl nicht anerkennen.

„Gerade in der Gegenwart, in der sehr stark ausformulierte Opfernarrative kursieren, interessiert mich auch zu erzählen, wie man sich aus diesem Zustand heraus bewegen könnte“, sagt etwa Regisseur Sarantos Georgios Zervoulakos in besagtem Interview (auch auf der Homepage der Wortwiege zu finden).

Düster, finster, eine Art schwimmendes Gefängnis – das ist das Walfangschiff aus dem Roman „Moby Dick“, geschrieben von Herman Melville vor mehr als 130 Jahren. Damals – und bis vor ein paar Jahrzehnten – war Walfang einerseits üblich und andererseits nicht nur wegen des Fleisches für vieles gut – unter anderem wurde das Fett für Öllampen verwendet, bevor es elektrisches Licht gab. Zu Melvilles Zeiten war Walfang noch lange nicht derart industrialisiert, dass schwimmende Fabriken die Bestände der intelligenten Meeres-Säuger fast in ihrer gesamten Existenz bedrohten.

In dem Roman, der nun in einer sehr verdichteten und vom Personal stark reduzierten und damit von Läääängen befreiten spannenden Version im kleineren Haus des Theaters der Jugend in Wien, im Theater im Zentrum, zu erleben ist, schwingt natürlich längst mit, dass Wale und die Jagd auf sie, heute eine ganz andere Bedeutung haben. Seit einigen Jahrzehnten geht es um den Schutz dieser Tiere, die vor allem viele Kinder und Jugendliche lieben, wenngleich nicht unbedingt einen Pottwal, um den es sich bei dem weißen Exemplar namens Moby Dick handelt.

Melvilles umfangreiche Geschichte mit vielen Nebensträngen und allgemeinen Betrachtungen über dies und das – immerhin im Original um die 1000 Seiten – dreht sich auch weniger um den Wal selbst, als um A) den Kampf von Mensch gegen Natur und B) das noch viel mehr, die Besessenheit des diktatorischen Kapitäns Ahab, genau diesen Wal zu fangen und zu töten. Der hat ihm – so seine Erzählung – ein Bein abgebissen. Soweit die Ausgangssituation.

Entsprechend dem – nicht in allen (übersetzten) Versionen bekannten Satz „Call me Ishmael.“/ Nenn(t) mich Ismael, lässt Regisseur Michael Schachermaier das Stück aus der Sicht des neu angeheuerten Matrosen erzählen, den Jonas Graber spielt und auch als den schüchternen Newcomer anlegt.

In einem Art Vorspiel bevor’s aufs Schiff geht, das aber schon von Anfang an auf der rohen Bühne mit Strickleitern und milchig/verschmutzten Folien auszumachen ist (Ausstattung: Regina Rösing) landet Ismael, der Schiffsjunge werden will in einer Art Hafenspelunke, dem „Gasthaus zum Walfisch“, wo er auch – nach anfänglicher Ablehnung – doch übernachten kann und auf den späteren Kollegen an Bord, Quiqueg (Wolfgang Seidenberger) trifft. Vor dem er sich maßlos fürchtet, spricht der doch praktisch kein Wort – außer jenem, das zu seinem Namen geworden ist. Was er zu erzählen hat, ist bildlich als Tattoos auf seinem Körper zu lesen. Und trotz seiner extremen Wortkargheit lässt er durchblicken, dass er vielleicht mehr sprechen könnte, wenn er wollte. Und er strahlt den Willen zur Freundschaft aus, was Ismael bald erkennt.

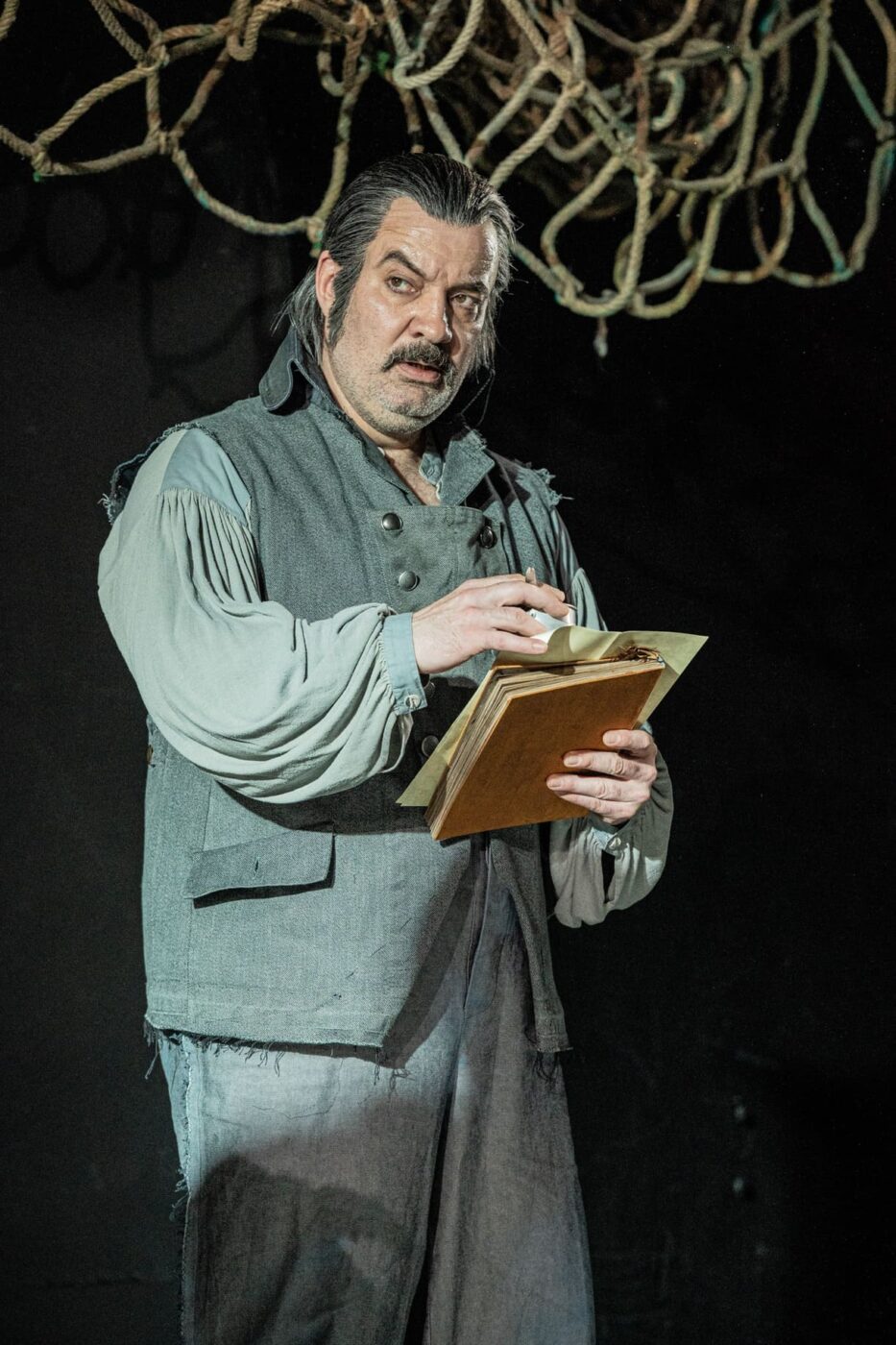

Wirt und Gäste, sowie Reeder (Eigentümer von Schiffen) werden von späteren Matrosen bzw. dem Kapitän gespielt – wo sie unterschiedliche Rollen einnehmen: Lukas David Schmidt als teils fast artistischer Matrose Flask, Uwe Achilles als zweiter Steuermann sowie Frank Engelhardt als Starbuck. Dieser ist erster Steuermann und der verantwortungsvolle Leader. Als solcher kommt er immer wieder in Widerspruch zu Kapitän Ahab (Mathias Kopetzki). Das tun auch die anderen Matrosen, doch Starbuck traut sich auch Konter zu geben, vor Gefahren zu warnen. Oder zur Sprache zu bringen, was die Mannschaft ärgert: So viele Wale lassen sie ungejagt vorbeischwimmen, nur um Ahabs Rachelust zu verfolgen. Mit der Angst vor der Gefahr, dabei selber draufzugehen.

Dieses – heute würde es wohl als toxisch bezeichnet – männlich-herrschaftliche: „Ich will genau diesen Wal und ihn töten!“ hat schon Melville aufs Korn genommen, umso mehr ist es heute ein überholtes, fast anachronistisches, wenngleich noch immer anzutreffendes Verhaltensmuster. Samt den Folgen nicht nur für den Besessenen, sondern die ganze Crew am (Raum-)Schiff (Erde) – denn als Metapher für das Zugrunderichten der Menschheit durch Vernichtung der Natur kann „Moby Dick“ wohl auch gelesen werden. Wobei der Autor wohl nicht zufällig das Schiff, auf dem sich alles abspielt, „Pequod“ genannt hat – nach einem indigenen Volk auf dem nordamerikanischen Kontinent (heutiger US-Bundesstaat Conecticut), das von den englischen Eroberern weitgehend getötet wurde.

Als Gegenstück zu diesem patriarchalen Herrscher – und irgendwie auch Unterstützung für den zart besaiteten Ismael – tritt immer wieder als Live-Musikerin, anfangs mit Ukulele, später mit E-Gitarre Mary Broadcast (Mary Lamaro), Bandleaderin der gleichnamigen Pop-Rock-Formation, auf – manchmal am Rand des Geschehens, dann wieder fast als Geist, die durch die Szenerie wandelt, in anderen Momenten mittendrin. Als Gegenwelt, als Hoffnungsschimmer. Und das entspricht dem für diese Saison ausgegebenen Motto des Theaters der Jugend: „Don’t give up!“ Wenngleich der Sieg des Wals auch den Untergang sozusagen von Mann und Maus bedeutet, auch jener, die nicht auf Ahabs Seite stehen. Nur Ismael kann sich retten – sonst hätte ja auch niemand die Geschichte erzählen können 😉

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen