Kuhglocken läuten. Eher werden diese Töne aus dem Off eingespielt. Die Bühne ist leer. Noch ziemlich lange. Während das Publikum schön langsam die Sessel im Bar & Co, dem zweiten Spielraum des Theaters Drachengasse in der Wiener Innenstadt besetzt, vermittelt das Geräusch den einen Spielort von „Die Düntzer-Rhapsodie“. Die 20-Minuten-Version gewann im Vorjahr den Publikumspreis beim 16. Nachwuchsbewerb dieses Theaters.

Düntz – ein fiktives „Kaff“ mit 733 Einwohner:innen. Eine davon, Martha, macht sich auf in die Großstadt, nach Wien. Alle anderen Bewohner:innen sowie mindestens eine Kuh ist bei der Busstation angetanzt, um die Ausreisewillige zu verabschieden. „Claudi“, eine davon, heult rotz und Wasser. Für sie war / ist Martha seelische und moralische Stütze im geistig und gefühlsmäßig rückständigen Düntz. Außerdem liebt sie die Abreisende, ohne es dieser je gestanden zu haben.

Das ist die Ausgangslage für die knapp mehr als 1¼ Stunden voller Auf und Abs, meist humorvollem Schauspiel rund um überhöhte Klischees aus Land und Stadt, Sehnsuchtsträume nach Freiheit, (Geschlechter-)Gerechtigkeit, Demokratie, nachhaltigem Umgang mit Ressourcen und so weiter. Und der Umkehr von Rollen (Text, Choreografie: Bianca Anne Braunesberger; Regie, Text: Ivan Strelkin).

Ist Barbara Maria Angermaier, die zunächst mit Blockflöten-Spiel auftritt die Claudia, die so gern auch nach „Wean“ wollen würde und ihre Schwester Daniela (Marika Rainer) die Bodenständige am Land Verwurzelte, so kehren sich Jahre später – oder sind es nur Tage?! – diese Rollen um. Nun will Erstere die Zweitgenannte aus der Stadt zurückholen. Habe sie doch versprochen dort Demokratie zu studieren und diese daheim zu vermitteln. Aber die erscheint ihr nun beim Wien-Besuch mehr als abgehoben…

Die Szenen sind voll schräg, die Spielerinnen agieren höchst körperlich und zusätzlich mit Puppen und Objekten, richten scheinbares Chaos auf der Bühne (Kasija Vrbanac Strelkin) an, nutzen zeitweise den Gang zwischen den Publikumsreihen um von oben herab nach unten zu debattieren. Und sie schlüpfen auch in Rollen anderer Dorfbewohner:innen, insbesondere der Eltern.

Neben (selbst-)ironischem Spiel – oft ansatzlos pendelnd zwischen Hochsprache und Dialekt – überzeugen die beiden obendrein mit gekonntem Gesang. Wobei die Bandbreite der Lieder (die Texte stammen auch von ihnen) von volkstümlich, Rap, Beatboxing bis zu Opernarien reicht.

Eine kulturproduzierende Städterin meinte spontan nach der Vorstellung: Das ist wirklich so, ich komm auch aus einem kleinen Dorf, da glaubst du wirklich, wenn du auf Besuch bist, du reist Jahrzehnte zurück.

Oder ist es nur so, dass in der Großstadt genauso rückständige Ansichten und Verhaltensweisen da sind, nur vielleicht in anderen „Blasen“, in denen sich die aus Dörfern „Geflüchteten“ gar nicht aufhalten (wollen)?

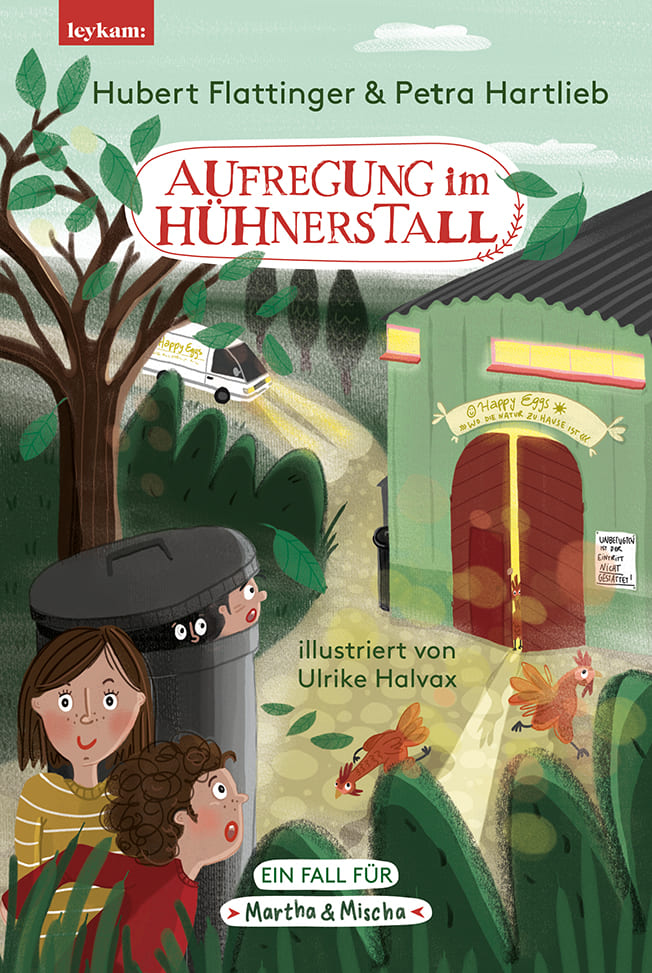

Martha und Mischa, die Zwillinge, habe sich mittlerweile in dem kleinen Dorf Krähfeld wunderbar eingelebt, was sie sich nach der Übersiedlung mit ihren Eltern aus der Großstadt Wien gar nicht vorstellen konnten. Gemeinsam mit Boris, Benji, Kerstin, Natalie (die nun Natty genannt wird) und Simon haben sie in Band 1 der neuen Kinder-Krimi-Serie eine ganze Reihe von Hunden aus einem für diese unerträglichen „Heim“ befreit. Und auch im neuen „Fall für Martha und Mischa“ steht die Rettung von Tieren im Zentrum der spannenden, leicht und flott lesbaren rund 160 Seiten.

Dass es sich dieses Mal um Hühner dreht, deutet schon der Titel an „Aufregung im Hühnerstall“ nannten Hubert Flattinger und Petra Hartlieb ihre jüngste Detektiv-Geschichte. Und auch der „Klappentext“ auf der Rückseite verrät – vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Spätestens beim Einkauf auf dem Wochenmarkt wäre es aber ohnehin klar geworden. Die angeblichen „glücklichen Eier“ stammen also vielleicht von ganz anders gehaltenen Hühnern.

Natürlich kriegen die „glorreichen Sieben“ raus, wie’s wirklich um die Hennen steht. Passend dazu kommt auch DER passende Kinderbuch-Klassiker „Superhenne Hanna“ vor. In diesem Buch schildert Felix Mitterer (wäre übrigens fair gewesen, den schon zu nennen) vor fast 50 Jahren (erstmals erschienen 1977, mittlerweile fast drei Dutzend Auflagen) das Leid von Hühnern in Legebatterien aus der Sicht dieser „Superhenne“ – und die Befreiung mit Hilfe zweier Kinder (Theresa und Sebastian).

Aber auch, wenn von Anfang an zu vermuten ist, dass Martha und Mischa – wieder wird die Geschichte kapitelweise abwechselnd aus der Sicht der einen und des anderen geschildert – mit ihren fünf Kolleg:innen Erfolg beim Kampf ums Tierwohl haben, bleibt es spannend. Die Autor:innen haben sich so manches Hindernis einfallen lassen, damit es spannend bleibt, „nebenbei“ Sachinformationen verpackt und wieder – wie auch schon in Band 1 – diverse „Neben“geschichten einfallen lassen. Manche von diesen sorgen für den einen oder anderen Schmunzler.

Aufgelockert werden die 160 Seiten erneut durch kleine Zeichnungen von Ulrike Halvax – über jedem Kapitelanfang Portraits der beiden Protagonist:innen mit den vorherrschenden Stimmungen dieses Abschnitts, sozusagen Smilie-Gesichtern. Dazu gesellen sich – ebenfalls in schwarz-weiß-grün mitunter auch größere Bilder – von Mischas Zeichnungen bzw. einigen Situationen, wenngleich das Bild von Frau Obkircher, die mit ihren fünf Hundewelpen in die tierärztliche Ordination von Martha und Mischas Mamma, Leyla Aslan-Jeschek, kommt doch anders aussieht als sie im Text beschrieben wird.

„Heidi“ in konzentrierter Form mit nur drei Schauspieler:innen und auf kleiner engen Bühne – aber mit weitem Herz und viel Witz – ist seit Kurzem im kleinen Kabaretttheater Niedermair in Wien-Josefstadt zu erleben. In einem großen farbenfrohen Alm- sowie grauen Stadt-Ambiente ist eine andere Version noch bis Mitte April im niederösterreichischen Landestheater in St. Pölten zu sehen – Link zur Besprechung dieser Fassung hier unten.

Zur Grundgeschichte – all jene, die sie kennen, können nun diesen und den nächsten Absatz – bis zur nächsten Zwischen-Überschrift – auslassen. Johanna Spyri, die die Geschichte vor knapp mehr als 140 Jahren veröffentlicht hat, lässt Heidi, deren Eltern tot sind, von deren Tante Dete zum griesgrämigen, wortkargen Großvater, dem Almöhi, in die Schweizer Berge bringen. Dete kann sich nicht mehr um das rund fünfjährige Kind kümmern, weil sie einen Job in Aussicht hat. Natürlich erweicht heidi das verschlossene Herz des Opas, der seinen Grant aufgibt, liebevoll wird. Dafür blüht Heidi auf, fühlt sich in der freien Natur wohl und freundet sich mit Peter und dessen Ziegen an.

Eines Tages holt die Tante heidi aber wieder ab, um sie zu einer reichen Familie zu bringen. Dort soll sie Klara, einem Mädchen im Rollstuhl, Gesellschaft leisten. In der Großstadt (Frankfurt am Main) droht sie seelisch zu verkümmern, außerdem eckt sie mit ihrer fröhlich-frechen Art bei Klaras Gouvernante (Kindermädchen) an. Dafür findet Klara Gefallen an Heidi und ihrer Art. Heidi erkrankt an Heimweh und kehrt zurück zum Opa in die Berge. Klara kommt sie besuchen, Peter ist eifersüchtig auf sie und zerstört den Rollstuhl…

So und nun zur kleinen, kompakten einstündigen Version von Heidi auf der engen Bühne und dem auch recht kleinen Publikumsraum. Das Team hat auf die Textfassung von Markus Steinwender zurückgegriffen, der vor fast zehn Jahren diese für das Linzer Theater des Kindes geschrieben und selbst inszeniert hatte. Sie wurde mit dem Stella 2014 für eine herausragende Produktion im Bereich Theater für Kinder ausgezeichnet. Begründet wurde das u.a. so: „Klassische Stoffe und zeitlose Themen werden aus einer heutigen Perspektive erzählt. Sie erfahren eine zeitgenössische Interpretation durch intelligente und sensible Autoren- und Regiearbeit. Verschiedene Theatergenres werden in den Dienst der Geschichte gestellt; erzählt von sehr präziser, nachvollziehbarer und mitreißender Schauspielkunst. Der Preisträger-Produktion gelingt es, dass sich der Zuschauer mit der Hauptfigur verbunden fühlt: bei der Suche nach Geborgenheit, im Wunsch nach Teil-Sein einer sozialen Gemeinschaft, in der Sehnsucht nach Heimat.“

Drei Schauspieler:innen übernehmen hier alle Rollen. Clara Diemling (im März dann die Regie-Assistentin Kim Schlüter) ist vor allem die aufgeweckte, muntere Heidi, die sich auch von der Rottenmeier nix gefallen lässt und diese fast zur Verzweiflung bringt. Diese Rottenmeier, die Tante Dete aber auch der Peter – und eine der beiden Hauptziegen, „das Schwänli“ werden von Klemens Dellacher spielfreudig und bei den beiden genannten Frauen fast comic-haft dargestellt. Den Opa aber auch die Klara im Rollstuhl, der in dem Fall kein solcher ist, sondern nur durch ein von Hand gedrehtes einzelnes stilisiertes Rad symbolisiert wird, spielt J-D. Schwarzmann – und dazu noch die zweite, dunkle Ziege namens Bärli.

Wenige Kleidungsstücke, Hüte oder Kappen, andere Bewegungen und Sprachfärbungen und schon klappen die Verwandlungen von einer in die andere Figur. Und immer wieder treten die drei Schauspieler:innen aus ihren Rollen heraus, um darüber zu reden oder diskutieren, wie und was sie jetzt am besten tun könnten, um darzustellen, was sie vermitteln wollen (Regie: Agnes Hausmann, Musik: Stefan Lasko, Kostüm: Sigrid Dreger). Gekonnt stellen sie sich abwechselnd dabei ein bisserl ungeschickt an, um zusätzliche Lacher im Publikum zu erzeugen.

Dem Trio auf der Bühne gelingt es lock, den engen Raum zu erweitern und die Zuschauer:innen in die große weite Welt mitzunehmen, ob es nun die Berge oder Frankfurt/Main ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen