Ein fast unaussprechliches, völlig neues Wort für den neu in die Klasse, die Schule, das Land gekommenen Jaša, führt die rund fünf Dutzend Seiten lang durch eine kurzweilige, spannende, warmherzige Geschichte einer neuen Freundschaft.

„Deine Arme sind zu dünn. Du solltest mehr Liegestütze machen, Jaša.“ Dieser erste Satz, ausgesprochen von der Lehrerin, die dabei auf ihre eigenen Oberarme zeigt und lächelt, eröffnet das Buch „Ein Liekesch für Jascha“.

Und damit weißt du von Anfang an bereits, worum es sich dreht – und auch wie Jaša ausgesprochen wird 😉

In seinem Kopf aber kommt an: Lie-Kesch-Tut-Sen. Deutsch ist für den jungen Bosnier eine ganz neue Sprache. Die ersten beiden Silben behält er und beginnt eben nach Liekesch zu suchen. Und dabei landet er vor – und nach dem ersten schüchternen nur durch die Auslagenscheiben starren beim zweiten Mal in dem Geschäft, das ein junger Mann namens Frank führt.

Der weiß, obwohl er jedes Mal im Internet such, auch nichts über den vermeintlichen neuen sportlichen Trend, vermutlich aus den USA. Außerdem ist er – obwohl offensichtlich Deutscher – im Schreiben auch nicht besonders gut. Das zeigen die in jedem Kapitel neben Jašas Erlebnissen abgedruckten Briefe Franks an seine Mutter.

Frauke Angel und Mehrnousch Zaerie-Esfahani haben das leicht zu lesende, spannende Buch geschrieben, in das sie so manch anderes noch mit verpacken wie Gedanken zu fair und unfair. Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… wollte von Ersterer, von der hier schon einige Bücher besprochen worden sind, ob die beiden sich die Texte aufgeteilt haben – die eine Jaša und die andere Frank. „Nicht so rigide. Wir sind zusammen durch die Geschichte und haben uns gegenseitig befeuert, befruchtet … wobei Mehrnousch mehr bei Jaša und ich mehr bei Frank war“, lautete die Antwort auf die Frage über einen Social-Media-Kanal.

Sich gegenseitig befeuern, animieren, förderen – das tun auch Jaša und Frank in der abwechslungsreichen Geschichte – in jeweils kurzen Portionen samt gezeichneten Bildern.

Jedenfalls haben sie sich ausgedacht, dass Jaša auf dieses geheimnisvolle Liekesch spart, wie er etwa über das Malen von Lesezeichen mit dem Versuch sie zu verkaufen zu Geld kommen könnte, aber damit scheitert. Doch der Bub gibt nicht auf. Und immer mehr entwickelt sich zwischen ihm und Frank eine Freundschaft. Letzterer – und damit du als Leserin oder Leser, wenn du nicht ohnehin Bosnisch verstehst, lernst in paar Worte aus dieser Sprache.

Und wunderst dich vielleicht am Ende, weil die letzten bosnischen Wörter Konopac za preskakanje nicht im Text übersetzt sind – die siehst du dafür in einer der Zeichnungen von Barbara Jung, die das ganze Buch durchziehen. Genau diese soll hier aber nicht veröffentlicht werden, die Spannung bleibt. Und weshalb dies dann doch nicht „Lie-Kesch-Tut-Sen“ sind? Nun, eben Liekesch 😉

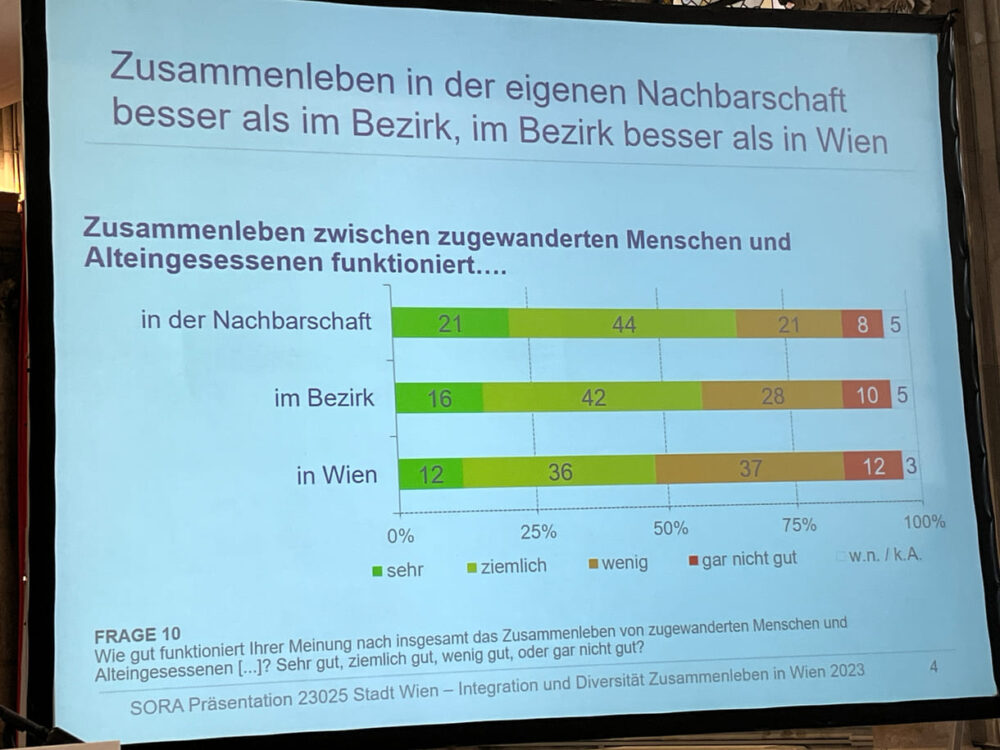

Fast die Hälfte der Wiener Bevölkerung beurteilt das Zusammenleben zwischen Alteingesessenen und Zugewanderten sehr (12 Prozent) bis ziemlich gut (36 %). Diesen 48 Prozent stehen 37 % (wenig) plus 12 % gegenüber, die finden, es funktioniere gar nicht gut – also 48 : 49 % – 3 Prozent der 1.104 Befragten machten keine Angaben.

Die Sozialwissenschafter:innen des Meinungsforschungsinstituts SORA wollten von den Befragten aber auch wissen, wie empfinden sie das Zusammenleben in ihrem Bezirk bzw. sogar in noch näherem Umfeld, dem sogenannten Grätzl. Und da stellt sich heraus, je näher, desto besser funktioniert das Miteinander. Auf Bezirksebene verändert sich das oben genannte ungefähr ausgewogene Verhältnis auf 58:38, im Grätzel sogar auf 65 (21 + 44) gut zu 39 (21 wenig + 8 gar nicht gut).

Diese – und viele andere – Zahlen und Daten stellten Dienstagvormittag (4. Juli 2023) Wiens Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Christian Glantschnigg für Sora vor, um Grundlagen für faktenbasierte Maßnahmen zu haben. Befragt worden waren – zwischen Ende Februar und Ende März per Telefon und Online die schon genannten 1.104 Menschen ab 16 Jahren, die in Wien wohnen, knapp mehr als ein Drittel der Befragten hat Migrationshintergrund (105 Türkei, 152 Nachfolgestaaten Jugoslawiens und weitere 101 verschiedenster eigener oder elterlicher Herkünfte). Wobei die 61-seitige Studie – Link zur ganzen Umfrage am Ende dieses Beitrages – noch viel mehr Fakten enthält.

So wurde auch abgefragt, was die Menschen überhaupt als Problem wahrnehmen. Und da stand/steht – nicht ganz überraschend – an allererster Stelle: Teuerung, die von fast zwei Dritteln (64 %) als sehr großes und weitere 28 % als ziemliches Problem, also 92 Prozent, angesehen wurden. Wohnen (74 %), Klimawandel (69 %) folgen in der Liste, bevor überhaupt Zuwanderung (67%) sowie Aufnahme und Unterbringung geflüchteter Menschen (66%) genannt wurden.

Übrigens fand knapp mehr als eine Woche vor dieser Studienpräsentation in der Volkshalle des Wiener Rathauses zwei Stockwerke darüber im großen Festsaal die Abschlussveranstaltung des mehrsprachigen Redewettbewerbs „SAG’S MULTI!“ statt. Und siehe da, nicht nur diese eloquenten Jugendlichen, mittlerweile auch ein Gutteil der Wiener Bevölkerung ist nicht mehr nur einsprachig. Fast die Hälfte der Befragten kann alltägliche Unterhaltungen in zwei Sprachen führen (49 %), etwas mehr als ein Drittel sogar in drei oder mehr Sprachen. Unter Wiener:innen mit Migrationshintergrund können sich 38 Prozent in zwei und weitere 54 % in drei und mehr Sprachen unterhalten. Wiener:innen ohne Migrationshintergrund sind zu einem Fünftel (22 %) einsprachig, mehr als die Hälfte kann in zwei und weitere 19 % in drei und mehr Sprachen kommunizieren.

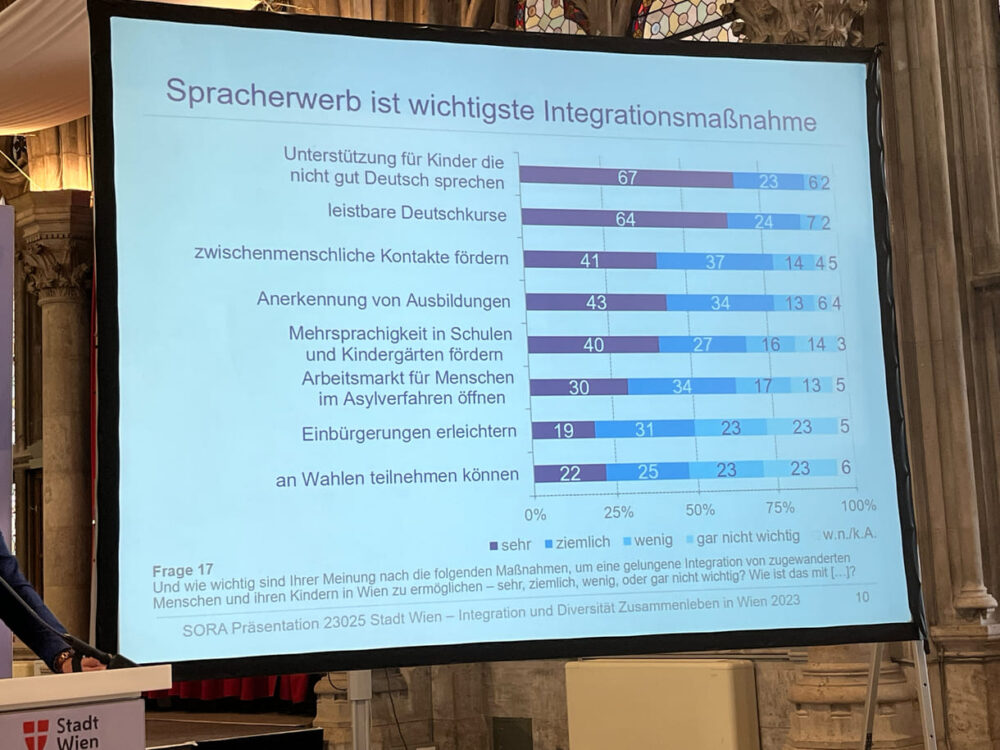

Dass Mehrsprachigkeit von Vorteil ist, sehen mittlerweile rund zwei Drittel so. 67 Prozent der Befragten sehen Mehrsprachigkeit in Kindergärten und Schulen als eine wichtige Integrationsmaßnahme (40% sehr wichtig, 27% ziemlich wichtig). 64% finden es darüber hinaus auch wichtig, dass der Arbeitsmarkt für Menschen im Asylverfahren geöffnet wird (30% sehr wichtig, 34% ziemlich wichtig). Förderung und Unterstützung beim Deutschlernen finden noch mehr für wichtig: 90 Prozent nennen Unterstützung für Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen als erste Maßnahme für gelungene Integration (67% sehr + 23 % ziemlich wichtig) sowie leistbare Deutschkurse für zugewanderte Menschen (64 + 24 %).

Daraus leitete Vizebürgermeister Wiederkehr die Forderung nach einem zweiten verpflichtenden Kindergartenjahr ab. Und nannte Bildungsminister Martin Polaschek, der sich dagegenstellt, gemeinsam mit der für Integration zuständigen Ministerin Susanne Raab sowie Innenminister Gerhard Karner „Achse der Unwilligen“, die in Integrationsfragen ebenso wie Wiens VP-Chef Karl Mahrer wenig zu Lösungen beitrügen statt vielmehr Öl ins Feuer von Spaltung und Auseinanderdividieren schütteten.

Eine absolute Mehrheit von 53% der Wiener:innen fand laut dieser Studie, es gäbe zu viel Zuwanderung in Wien, knapp mehr als ein Drittel findet das Ausmaß von Migration in Ordnung, acht von zehn meinen, Wien könnte mehr Migrant:innen vertragen. Im Großen und Ganzen gelten diese Prozentzahlen sowohl für alle, also auch die Befragten mit (51/35/10 Prozent) bzw. ohne Migrationshintergrund (54/36/7 %).

Bei dieser Frage stellten sich allerdings große Unterschiede heraus: So sind junge Wiener:innen (bis 29 Jahre) häufiger der Ansicht, dass der bestehende Anteil an Zuwanderung in Ordnung ist (45%) oder die Stadt noch mehr Zuwanderung vertragen könnte (13%), während die 45- bis 59-Jährigen zu zwei Drittel ein Zuviel an Zuwanderung nach Wien empfinden, ebenso wie Pflichtschul-Absolvent:innen (67%) oder Arbeitssuchende (67%).

Wiener:innen in einer guten (47%) oder mittelmäßigen (41%) ökonomischen Lage finden das Ausmaß an Zuwanderung okay; Menschen in schlechterer ökonomischer Lage sehen häufiger zu viel Zuwanderung (72%).

Aus weiteren Fragen ergibt sich übrigens laut Studie: „Selbst unter jenen Befragten, die die Zuwanderung nach Wien als (sehr oder ziemlich) problematisch wahrnehmen, gibt es eine Mehrheit von 60%,die die positiven Auswirkungen von Restaurants, Geschäften, Veranstaltungen… von zugewanderten Wiener*innen auf die Lebensqualität in der Stadt sieht. Unter jenen, die in der Zuwanderung nach Wien kein Problem erkennen, sind es sogar acht von zehn (81%), die dieser Ansicht sind.“ (Seite 40)

Zur ganzen Studie geht es hier

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen