Auch wenn viele den Roman mit seinen (je nach Verlag) rund 300 Seiten gar nicht kennen, so ist sowohl der Titel mit der Jahreszahl „1984“ als auch die andauernde, allgegenwärtige Überwachung, die im Spruch „Big Brother is watching you“ zum geflügelten Wort für genau diese Tatsache geworden.

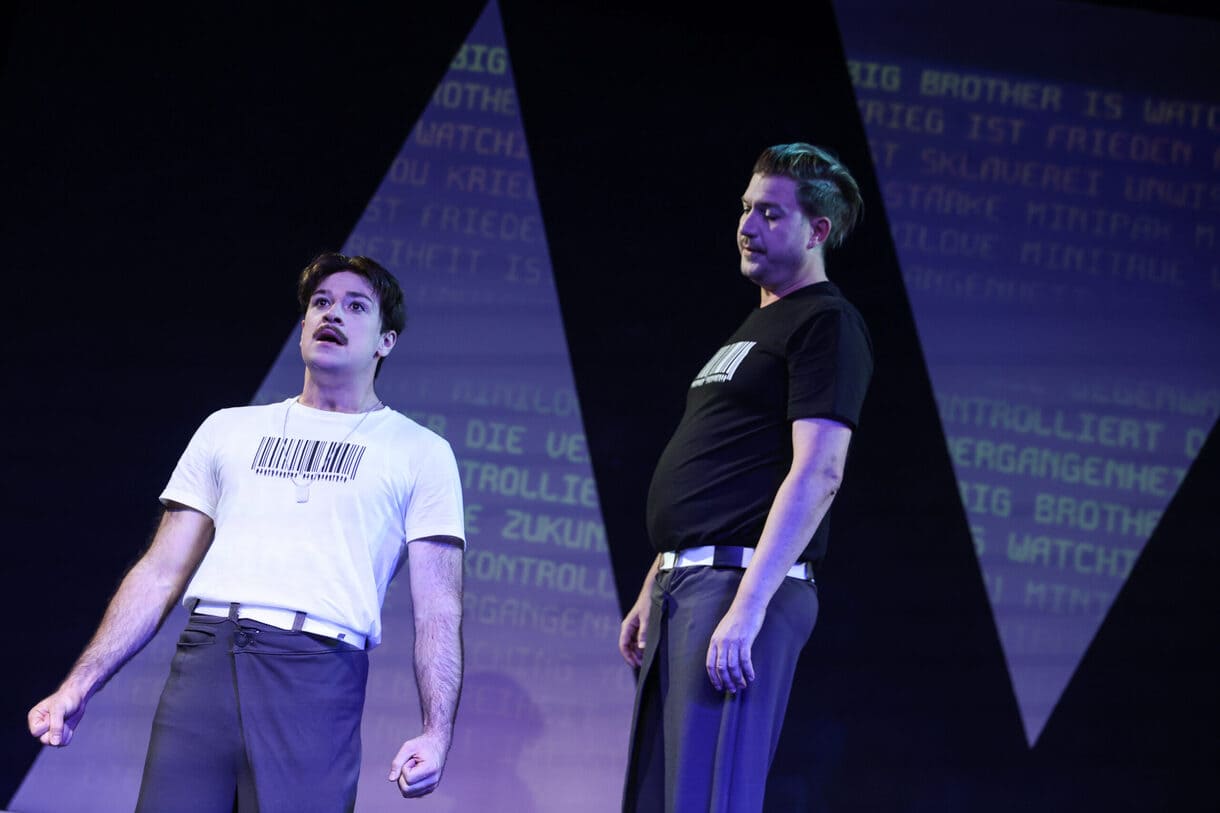

Der aus dem bewussten Zahlendreher 1948 von George Orwell fertiggestellte (ein jahr später erschienene) dystopische Roman nimmt aber nicht nur die vollkommene Überwachung aufs Korn. Innere und äußere Partei samt ihrer Gedankenpolizei bürsten alles auf Gleichklang. Und dafür müssen Tausende Mitarbeiter:innen frühere Meldungen in allen verfügbaren Medien umschreiben. Begriffe werden in ihr Gegenteil verkehrt: Krieg = Frieden, Freiheit = Sklaverei… Solche Parolen flimmern als Einblendungen über die Rückwand des Theaters Spielraum in der Wiener Kaiserstraße (Video: Robert G. Neumayr).

Dieses kleine, feine, engagierte Theater – Motto: „Wir nehmen Texte beim Wort“ – spielt derzeit eine kompakte, komprimierte 1½ -stündige Version (Regie & Stückfassung: Nicole Metzger, Co-Leiterin des Theaters im ehemaligen Erika-Kino). Viele Nebenstränge aus dem Roman, ja sogar der so wie der „Große Bruder“ immer nur via virtueller Erscheinung auf Monitoren im Roman vorkommende Gegenspieler Emmanuel Goldstein, bleibt außen vor.

Das präzise, oft fast entpersönlichte Schauspiel des Ensembles als auf Konformität gestrickte Bürger:innen Ozeaniens in „1984“, lässt immer wieder auch kalte Schauer über den Rücken laufen. Am Krassesten vielleicht dort, wo Gewalt via „Fernwirkung“ gespielt wird. Winston Smith (Samuel Schwarzmann) und Julia (Julia Handle), die Gefühle füreinander entwickeln und beginnen kritische Gedanken gegenüber dem Big-Brother-Regime zu entwickeln, werden von O’Brien von der äußeren Partei (Peter Pausz) zuerst um den Finger gewickelt und dann als Feinde ge-outet und „entsprechend“ behandelt. Wenn Pausz an einem Ende der Bühne lautstark und gewaltig auf den Boden tritt und am anderen Ende der Bühne die Abtrünnigen zusammenzucken, dann reißt’s dich im Publikum vielleicht sogar noch stärker, als würde er direkt auf sie vermeintlich einprügeln.

Dana Proetsch switcht von der Rolle Parsons, der von seiner 7-jährigen Tochter verraten wird, weil er im Schlaf etwas gegen Big Brother von sich gegeben hat in die von Charrington, in dessen laden Winston ein Tagebuch kauft.

Gabriel N. Walther spielt Syme, der den Job am „Neusprech“ liebt. Zu dieser zählen nicht nur die oben schon erwähnten Umdeutungen. Die (neue) Sprache soll ständig weniger werden. Wozu brauche es „schlecht“ – „un-gut“ reiche. Synonyme werden ebenfalls aussortiert, sogar für mögliche Steigerungen reichten plus bzw. doppelplus vor dem jeweiligen Adjektiv.

Eine schmale, hohe Pyramide auf der Bühne bzw. entsprechende mit weißen Klebebändern auf dem schwarzen Boden markierte Drei-Ecke symbolisieren das Londoner Informations-Ministerium, dem die BBC unterstellt war und das George Orwell angeblich als Vorbild für sein Wahrheitsministerium vor Augen hatte (Bühne: Raoul Rettberg). Haus-Ausstatterin Anna Pollack hat sich für die fünf Schauspieler:innen T-Shirts mit einem riesigen Bar-Code – aber kleinen menschlichen Figuren statt der Zahlen unter den Strichen einfallen lassen – und ein Mittelding aus Rock und Hose für darunter.

Die Theater-Spielraum-Fassung konzentriert sich auf die auch heute nicht minder wichtige und wahrscheinlich noch viel präsentere Verdrehung von Wahrheit(en), aktuell „Fake News“ genannt – in beiden Bedeutungen: Als wirkliche Falsch-Nachrichten wie sie bei Orwell von den Mitarbeiter:innen des Ministeriums für Wahrheit produziert werden, aber auch als Schimpfwort. Zu Letzterem griff der damalige US-Präsident Donald Trump, der seinerseits viel mit Lügen arbeitet, immer wieder gegenüber seriösen Medien. Kaum begannen sie Fragen zu stellen, schleuderte er ihnen „Fake News“ entgegen.

Was Orwell als massive Kritik an Überwachung verstand – und die Leser:innen ebenso, hat sich längst weitgehend umgedreht. Seit einem ¼-Jahrhundert begeben sich Menschen freiwillig in Container, auf Inseln, in den Dschungel, in Häuser, um sich rund um die Uhr von TV-Kameras beobachten zu lassen. Die Fernseh-Show „Big Brother“ wurde 1999 erstmals in den Niederlanden ausgestrahlt.

Nicht nur das. Wir (fast) alle unterwerfen uns mit dem Rausrücken unserer Daten an die Großkonzerne, die sie als Gegengeschäft zu vermeintlichen gratis-Suchmaschinen und Social Media in Zahlung nehmen, praktisch der Rundum-Überwachung unserer Aktivitäten, Einkäufe…

Diese Überlegungen gehen den Zuschauer:innen beim und nach dem Besuch sicher ebenso durch den Kopf wie das Grübeln bei so manchen Nachrichten, ob die nun echt oder nicht, sozusagen Fakt oder Fake sind. Und „Neusprech“ ist so fern ja nicht, wenn Kündigungen „Freisetzungen“, Schrumpfen der Wirtschaft „Minuswachstum“, Deportationen „Außer-Landes-Bringung“ genannt werden…

Beinahe endete der Applaus für die vier Darsteller:innen sowie auch für das Team hinter der Aufführung von „Funken“ im Theater im Zentrum nicht – Stückbesprechung (samt Infos) unten gegen Ende des Beitrages verlinkt. Jubelrufe und heftiges Klatschen für das körperlich-energetisch starke Stück über Jugendliche, die allein auf sich gestellt auch fast zynisch gedachte Situationen Erwachsener meistern. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… hatte mit Till Wiebel schon vor drei Jahren, als er mit dem Text einen der Retzhofer Dramapreise gewonnen hatte, kurz gesprochen. Nun nach der Inszenierung – Wien war nicht die erste, in einigen deutschen Städten wurde es schon gespielt – stellte sich der Autor einem Gespräch mit dem Journalisten; der vergessen hatte, davon ein Foto machen zu lassen ;(

KiJuKU: Wie oft hast du mittlerweile Inszenierungen deines Stücktextes erlebt?

Till Wiebel: Die Uraufführung war in Berlin, dann ging das Stück in Deutschland ein bissl rum – Braunschweig, Kassel, Kaiserslauten, Dessau. Jetzt Österreich-Premiere in Wien – da schließt sich der Kreis, der Text wurde ja sozusagen in Österreich geboren. Nächste Saison kommt es jedenfalls noch nach Heidelberg.

KiJuKU: Wodurch unterscheiden sich die verschiedenen Inszenierungen vor allem?

Till Wiebel: Die Tema suchen jeweils unterschiedliche Sachen in der Geschichte und Strategien, diese zu erzählen – in der Spielweise, der Bühne und kommen alle zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dementsprechend sind das sehr unterschiedliche Theaterabende, der Text bietet ja ganz viel an. Sie unterscheiden sich eigentlich fast in allem.

KiJuKU: Warst du bei jeder Inszenierung dabei?

Till Wiebel: Ich hab bisher alle Versionen gesehen.

KiJuKU: Bist du mit allen zufrieden oder gibt es welche, die deine Intentionen stärker oder besser treffen?

Till Wiebel: Bestimmt kann ich mich manchen Erzählweisen mehr anschließen als andere oder die berühren mich mehr. Gleichzeitig vertrau ich aber auch darauf, dass die einzelnen Teams für sich was finden. Dementsprechend ist das gut, wenn es unterschiedliche Ästhetiken, weil dadurch unterschiedliche Menschen angesprochen werden. Es geht gar nicht darum, was mir mehr oder weniger gefällt. Es ist gut, dass alle Teams aus dem Text heraus schöpfen.

KiJuKU: Was war nun hier bei der Wiener Inszenierung das Spannendste oder vielleicht auch Überraschendste?

Till Wiebel: Ich bin total begeistert von dieser sehr starken Körperlichkeit. Die spielen hier ja fast zwei Stunden – mit einer Pause – und ballern energetisch so richtig durch. Diese ganze Inszenierung hat durchgehend ein sehr hohes Level. Das ist – wie ich gedacht habe – dem Text sehr nah, dass das Spiel eine sehr hohe Frequenz hat. Gerade in der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, es läuft eigentlich durchgehend wie so ein Puls und ganz viel überschlägt sich in den Ereignissen, indem körperlich agiert wird, weil die Spielerinnen und Spieler sich so richtig reinschmeißen. Das find ich sehr bemerkenswert.

KiJuKU: Was war für dich der allererste Ausgangspunkt für diesen Text bzw. die Geschichte?

Till Wiebel: Von vornherein haben sich für mich einige Dinge gemischt: Meine persönliche Biographie hat viel mit Ferienlagern zu tun – ich war als Kind und Jugendlicher viel in solchen Räumen unterwegs.

KiJuKU: Mit positiven oder negativen Erinnerungen?

Till Wiebel: Eher sehr positiven. Die Figuren in „Funken“ haben eigentlich ja auch eine gute Zeit, auch wenn ihnen schlimmer Dinge widerfahren. Es ist immer ein Ort, der besonders ist – abseits von zu Hause, da sind fremde Leute, andere Abläufe. Es ist oft ein Ort, der so abseits ist von allem, was du bis dahin kennst. Dementsprechend können da alle auch anders sein als sie sonst sind. Das ist das Potenzial.

Und andererseits ging’s mir darum, zu befragen, was ist Normalität. Wer ist eigentlich normal. Mit welchen Gründen wird „nicht-normal-sein“ abgewertet und wie kann man das umdrehen? Was passiert dann. Das sind so zwei wichtige Startpunkte für meine Geschichte gewesen. Und wie man eine Geschichte über Normal- und Nicht-Normal-Sein erzählen kann, ohne dass das eine besser ist als das andere.

KiJuKU: Mir sind beim Lesen des Textes zwei Klassiker in den Sinn gekommen: „Herr der Fliegen“ von William Golding und „Boot Camp“ von Todd Strasser, besser bekannt unter seinem Pseudonym Morton Rhue.

Till Wiebel: Der Text nimmt Motive auf, die in verschiedenen auch bekannten Erzählungen stecken, aber er will in entscheidenden Momenten vieles ganz anders machen. Herr der Fliegen ist so eine Sicht von Erwachsenen, dass Kinder oder Jugendliche, wenn sie allein auf sich gestellt sind, gewalttätig werden. Vielleicht kämen Kinder da ja viel eher ganz gut klar damit, wenn die Erwachsenen sich zurückhalten würden.

KiJuKU: Es gibt übrigens von Rutger Bregman in seinem Buch „Im Grunde gut: Eine neue Geschichte der Menschheit“ die reale Geschichte einer Gruppe von sechs Jugendlichen, die 1965 in einem Unwetter auf einer kleinen unbewohnten Insel im Pazifik landeten und erst nach mehr als einem Jahr entdeckt und gerettet wurden. 15 Monate haben sie gemeinsam friedlich ge- und überlebt – siehe Link unten.

Till Wiebel: Ach ja, danke

KiJuKU: Wo wird „Funken“ nach Wien noch gespielt?

Till Wiebel: Im Januar in Heidelberg.

KiJuKU: Kommt das Stück auch nach Graz, wo es ja mit dem Retzhofer Dramapreis ausgezeichnet worden ist?

Till Wiebel: Nicht, dass ich wüsste.

KiJuKU: Noch eine ganz andere (Detail-)Frage: Hat die Zahl 38 eine besondere Bedeutung – immerhin beherrscht Ariana Tuktuganov so viele Sprachen und Elena Brecher sagt zu ihrer Schwester Helena, dass sie die 38-Meter-Weitwurf-Marke schaffe. Und 38 ist doch 42 minus 4 – VIER?

42 ist in Douglas Adams‘ „Per Anhalter durch die Galaxis“ die „Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“.

Und in „Funken“ lässt du Twinkle sagen, dass vier eine „großartige Zahl“ ist, „wusstest du, dass die 4 die einzige Zahl ist, die ausgeschrieben so viele Buchstaben hat, wie die Zahl selbst angibt? V – I – E – R. 4. Ist das nicht aufregend?“

Till Wiebel: „Das mit der 38 ist reiner Zufall und hat keine tiefere Bedeutung.“

„Elternfreie Zone“ – das kann verlockend klingen. Oder auch beängstigend. Als Malte Schröder von seiner Mutter vor den Toren des Ferienlagers mit diesem Motto aus dem Auto aussteigen gelassen wird, gerät er in so etwas wie dazwischen. Wohl ist ihm nicht, als er hinter dem Tor „nur“ auf Jugendliche trifft und keine Erwachsenen sieht / erlebt, an die er sich wenden kann.

Noch unwohler wird’s für ihn, als ihm lauter Altersgenoss:innen (alle zwischen 12 und 14) mit besonderen Fähig- oder Fertigkeiten, Kenntnissen und so weiter begegnen. Er fühlt sich als „der durchschnittlichste Teenager der Welt“. Was ihm letztlich Shawn Baker, Twinkle und Isilda abnehmen, bestätigen und letztlich genau das wertschätzen.

Shawn Elektra El Firestorm von und zu Rosenstock Baker, ein auf Farbenfrohheit und Exzentrik stehender Künstler, Twinkle- (fast) allwissend mit der Fähigkeit, vor allem sekundengenau Gewitter vorhersagen zu können und die geheimnisumwobene Kämpferin Isilda nehmen den „Normalo“ in ihren Bund auf – woran dieser wächst.

Für „Funken“, wie das Stück heißt, wurde sein Autor von Till Wiebel vor drei Jahren mit einem der beiden damals erstmals vergebenen Retzhofer Dramapreise in der Kategorie für junges Publikum, ausgezeichnet – siehe Link am Ende des Beitrages. Mittlerweile wurde das Stück schon auf mehreren Bühnen Deutschlands in unterschiedlichen Inszenierungen aufgeführt. Nun feierte es seine vielumjubelte österreichische Uraufführung im Theater im Zentrum, der kleineren Spielstädte des Theaters der Jugend in Wien (Regie: Karin Drechsel). Zwischendurch gab es sogar einmal Szenen-Applaus.

In mitunter rasend schnellem Tempo verkörpern die vier jungen Schauspieler:innen ihre Figuren – und dazu hin und wieder noch weitere der jugendlichen Camp-Teilnehmer:innen, die wichtige, aber doch Nebendarsteller:innen sind. Mino Dreier, gar noch in der Ausbildung ist der wandlungsfähige Durchschnitts-Weltmeister, der zunehmend über sich hinauswächst, Paul Winkler der Paradiesvogel mit dem urlangen Künstlernamen. Una Nowak überzeugt als Wissenschafts-Nerd und Olivia Marie Purka die Kämpferin, die sich mit einer Art Schleier von Geheimnis umgibt.

Gegenspieler ist eine Stimme aus dem Off, die Frank Engelhardt gehört und die er dem Großunternehmer Arthur McPush leiht, der auch das Camp betreibt. Und das mit einem gewissen Zynismus mit heftigen Wendepunkten in der Geschichte. Bei einem Bootsausflug stirbt Twinkle fast, wobei die Versuche von Arthur Hilfe zu erbitten, von diesem abgeschmettert werden – ihr müsst alleine zurechtkommen. Als dann noch dessen eMail an Shawns Eltern auftaucht, woraus sich ergibt, dass diese den Sohn an den Unternehmer verkauft haben – unter dem Motto fordern und fördern -, scheint die Geschichte in eine Art Boot-Camp zu kippen.

Unterstützt von anderen Protagonistinnen aus dem Camp, nicht zuletzt von Ariana Tuktuganov, die 38 Sprachen fließend beherrscht und im Camp eine neue, sehr einfach zu lernende entwickelt, die letztlich als eine von Arthur nicht verstandene (was allerdings angesichts von Sätzen wie „planare fu ein Revolutiono“ angezweifelt werdn darf) Geheimsprache untereinander dient, rauschen die Jugendlichen in eine eigene, ungewissen, aber selbstbestimmte Zukunft: „Zum ersten Mal, können wir uns dazu entscheiden, zu sein, wer oder was auch immer wir sein wollen. Wir können das Ende der Geschichte selbst erzählen und behaupten, es sei der Anfang und alles vorher nur ein Missverständnis. Die Erwachsenen haben sich geirrt – in allem was sie uns über die Welt und wie sie funktioniert erzählt hatten“, lässt der Autor seine Figur Malte gegen Ende resümieren.

Neben dem starken Schauspiel der vier genannten Darsteller:innen, die in einer Szene, in der es um die eigenständige, widerständige Haltung gegenüber den Vorstellungen der Erwachsenen geht, gleichsam zu vier Gretas (Thunberg) werden, spielt das flexible Bühnenbild (Ausstattung: Christine Grimm) eine große Rolle. Milchigglasige Vitrinen mit Pflanzen wirken wie nicht ganz reale Glashäuser und ergeben durch diverse Verschiebungen Schlafräume ebenso wie den See auf dem sie zu viert im Kanu paddeln. Außerdem dienen sie immer wieder als Projektionsflächen für Videos (Video- und Sounddesign: Jonathan Heidorn).

Ein starkes Stück über – freiwillige und erzwungene Abnabelung Jugendlicher einer-, sowie den Diskurs, was denn schon normal sei, andererseits, das in seinem Wort- („Glanz oder gar nicht. Für schlimmer und ewig“) und Spielwitz sowie der starken Körperlichkeit der Schauspieler:innen junges Publikum auch direkt bei ihren eigenen Gefühlen und Fragen packen kann.

Morton- Rhue, u.a. Autor von Boot-Camp, im Gespräch mit Kinder-KURIER

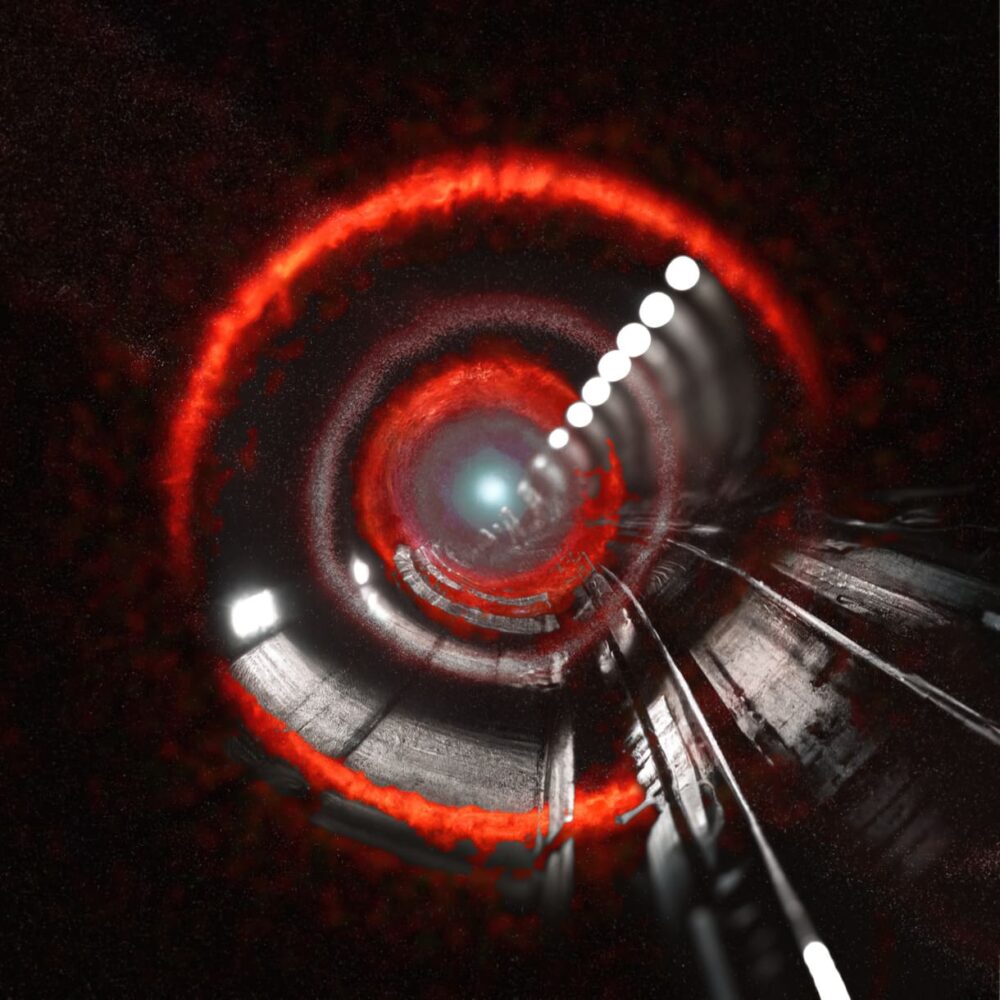

Während noch gehörig an der selbstfahrenden, vollautomatischen Linie U5 in Wien gewerkt wird (ab 2026), gibt es kurzzeitig die „Linie Q“. Die führt in den Abgrund – oder Abgründe? Es handelt sich bei ihr um einen Mix aus Schauspiel, Performance, digitaler Schnitzeljagd, Elementen aus Escape-Room-Spielen, bezeichnet sich selbst aber – zu Recht – als „No-Escape-Room“ – mit ziemlich doppelbödiger Bedeutung.

Die erste Challenge für die interaktive Performance ist, den Veranstaltungsort zu finden. Die reine Ortsangabe würde schon eine ziemliche Herausforderung sein: In einem Teil der alten Wirtschaftsuni zwischen Spittelau (U4/U6) und dem Franz-Josephs-Bahnhof, dem sogenannten Magazin, steigt „Linie Q“ noch bis einschließlich 1. Juli 2023. Dieses erste Problem lösen die Veranstalter:innen mit einer Skizze auf der Homepage sowie vor Ort mit Plakaten und gelben Klebezetteln mit Pfeilchen.

Challenge Nummer 2: Der einzuscannende QR-Code, der für das erste Level des „No-Escape-Room“-Games erforderlich ist, um mitmachen zu können, führt nicht in jedem Browser zum Ziel. Aber auch da schaffen die Mitarbeiter:innen der Koproduktion von „Over 10.000“ und WuK performing arts Abhilfe: Sie unterstützen im Empfangsbereich beim Switchen bzw. Installieren der erforderlichen Ressourcen. Und wenn’s gar nicht klappen sollte oder jemand ohne Smartphone kommt, so gibt es eigens dafür bereitgehaltene Leihhandys.

Und dann geht’s auf. Oder doch nicht. Alle – die Teilnehmer:innen-Zahl ist auf knapp zwei Dutzend begrenzt – sind startbereit, die Spielleiterin Victoria Halper im schwarzen Arbeitsoverall kommt mit einem bedauernden Lächeln auf den Lippen: „Sorry, we are closed“, es gäbe Probleme mit dem Strom. Doch das glaubt ihr keine und keiner. Also geht’s doch los. In den ersten großen sehr dunklen Raum. Nun treten die Smartphones und das installierte Spielzeug in Aktion. Mit diesem gilt es megagroße QR-Codes zu scannen – die führen dich jeweils zu einem „Ticket“ für eine der Linien – rot, grün, braun… mit einer grafischen Streckenführung. Aber die ist nebensächlich. Nun gilt es, kleinere QR-Codes der jeweiligen Farbe zu finden. Damit landest du auf deinem Screen bei Fotos oder (Online-)Zeitungsartikeln über aktuelle Umwelt- und andere Probleme – von der Ölindustrie, die die Klimakonferenz COP27 im ägyptischen Scharm al-Scheich mit mehr als 600 Vertreter:innen gleichsam gekapert hat über gestiegene Energiepreise, die Inflation generell und viele mehr bis zu Gefahren Künstlicher Intelligenz.

Und die ist generell Teil der gesamten Performance. Denn Teile der Texte in den nicht ganz zwei Stunden haben sich die Künstler:innen (Konzept & Regie: Kai Krösche, Konzept & Ausstattung: Matthias Krische) von Chat GPT schreiben lassen. Übrigens auch einen Großteil des nachträglich verteilten Programm-Heftes; andere Texte stammen von Emre Akal bzw. James Stanson. Über Künstliche Intelligenzen ließen sich die Künstler:innen aber auch Bilder und Videosequenzen bauen sowie Entwürfe für die Kostüme erstellen. Und mit einer dieser Tools, die in den vergangenen Monaten rasant weiter entwickelt worden sind – was das Konzept dazwischen stark verändert hat – werden sogar Texte, die der Schauspieler und Musiker Simon Dietersdorfer eingesprochen hat in den Stimmen eines alten Mannes, zweier Frauen und eines Kindes.

Nach diesem Exkurs über das Zusammenspiel von kreativen Menschen und digitalen Werkzeugen auf der Höhe der Zeit zurück zur Performance. Neben der Informations-Schnitzeljagd über QR-Codes entlang der verschieden-farbigen Linien spielt sich auf dieser ersten Ebene in den Monitoren ein filmisches kleines Drama ab: Die U-Bahn fährt und fährt und der Protagonist als Fahrgast sollte schon längst am Ziel sein, tut es aber nicht. Zu dieser Story ließen sich die Macher:innen von Friedrich Dürrenmatts dystopischer, absurder Kurzgeschichte „Der Tunnel“ inspirieren – wie sich im Programmheft anmerken. In dieser checkt ein 24-jähriger Student, dass der Tunnel auf der Strecke, die er oft benutzt, an sich sehr kurz ist, an diesem Tag aber nicht und nicht enden will. Er kämpft sich vor bis zum Zugführer und mit diesem zur Lokomotive, die fahrerlos in den dunklen Abgrund rast. Dürrenmatt ließ in der ursprünglichen Fassung (1952) die Geschichte mit dem Satz enden: „Was sollen wir tun“ – „Nichts (…) Gott ließ uns fallen, und so stürzen wir denn auf ihn zu.“ In einer zweiten, 1978 veröffentlichten und mittlerweile verbreiteteren Fassung fehlt der letzte Satz; die Geschichte endet mit: „Nichts.“ (Quelle: wikipedia).

Hier führt das Rasen in den Abgrund zunächst nur die Stufen eine Ebene hinunter – die Performance ist – überall aber auch angekündigt – nicht barrierefrei. Hier finden sich Zelte und Zeltwände als mehr als halboffene Unterschlüpfe. Natürlich mit weiteren QR-Codes und Video- und Audio-Erzählungen – mit den oben schon erwähnten künstlichen, aber natürlich klingenden, Stimm-Verzerrungen, aber halbwegs gemütlichem Verweilen mit einem Mittelding aus Camping- und Notausrüstung bis der Satz fällt: „Die Zeit der Menschen ist vorbei!“

Worauf es nochmals abwärts geht, noch ein Stockwerk runter: In einer Art düsterer Großraum-Disco „predigt“ ein Mensch mit glitzernder Maske in rhythmischer, teils fast rappender Sprache an einem DJ-Pult die (Umwelt-)Sünden der Menschen wie in einer Art Jüngstem Gericht. Allerdings ist der Raum selbst an Wänden und Decke – nur der Boden nicht – mit Unmengen von Alufolie ausgekleidet. Vielleicht der sichtbare Ausdruck dafür, wie Anspruch und Wirklichkeit in Sachen Umweltschutz oft sehr weit auseinanderklaffen?

Wobei der Text in diesem Abschnitt aus Menschenhirn und -hand und nicht von einer KI stammt 😉

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen