In einem kleinen würfelförmigen Zelt mit durchscheinenden Wänden liest ein Typ als lebendige Schattenfigur aus einem Buch über eine Schatzsuche. So beginnt das aktuelle Stück im Zirkus des Wissens an der Linzer JKU (Johannes Kepler Universität).

In „Kohle, Knete & Moneten“ mit Untertitel „immer dieses Theater ums Geld …“ nimmt der Puppen- und hier auch Schauspieler Andreas Pfaffenberger das (junge, ab 8 Jahren) Publikum mit auf eine knapp mehr als einstündige Zeit- und Weltreise rund um die Jagd nach Geld, Gold, Reichtum – samt Fragen, ob’s das allein wirklich bringt.

Er sei nun verarmt, das Zelt, ein Wasserkocher, Tee, ein paar Mandeln, ein bisschen Reis und einige Schokostücke im Meerestierformen seien alles, was er noch besitze, erzählt „der Stüber“. (So hießen bis ins 19. Jahrhundert Kleingeldmünzen im Nordwesten Deutschlands; 1924 mit der Einführung des Schillings in Österreich, den es bis zur gemeinsamen Währung Euro gab, wurde überlegt das Kleingeld so zu benennen bevor dafür Groschen gewählt wurde – so wie Cent beim Euro.) Wie komme er zu Geld und möglichst viel davon. Eine kuschelige Stoff-Eule als Handpuppe, der Pfaffenberger auch seine verstellte Stimme leiht, landet auf der Gedankentour im alten China, wo lange mit Tee-Ziegel bezahlt wurde. Er aber kommt gerade an China an, als der mongolische Herrscher Kublai Khan auch Kaiser von China war, 1278 als neues Zahlungsmittel Papiergeld einführte. In dieser Station spielt „der Stüber“ mit kleinen Figuren hinter einer erleuchteten papierartigen Wand Schattentheater.

Die Legend um das sagenumwobene Eldorado in Südamerika spielt er, der gemeinsam mit Martina Winkel das Stück geschrieben und erarbeitet hat, mit goldglänzenden Objekten in einem kleinen Wasserbecken. Für die antike griechische Sage von König Midas greift er zu Karton-Objekten – auf der einen Seite schwarz-weiß, auf der anderen goldglänzend. Mit Midas‘ Wunsch an Gott Dionysos, ihm die Gabe zu verliehen, dass alles Gold werde, was er berühre, wird recht anschaulich, dass dies nicht nur nicht glücklich mache, sondern… Wasser, Essen, ja die eigene Tochter – berührt und…!

So „nebenbei“ – auch mit der hier nicht gespoilerten Geschichte seiner Verarmung – transportiert die Welt- und Zeitreise sowie eine zwei Mal fast gleich gespielte Szene bei der Frage nach einem Kredit bei der Bank, Ungerechtigkeiten und vor allem die Botschaft, dass nicht alles, was einen Wert hat, einen Preis haben müsste / sollte!

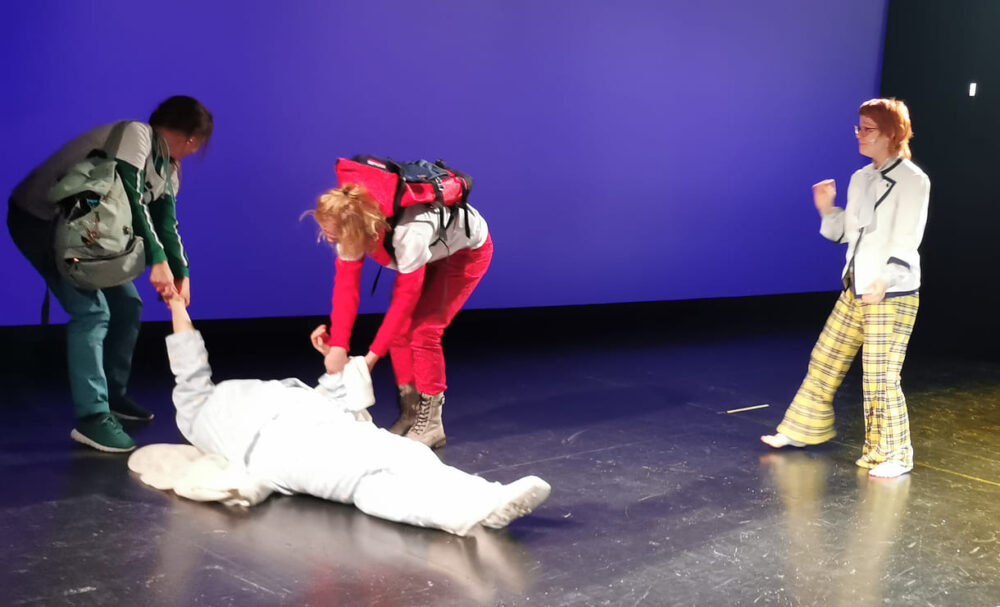

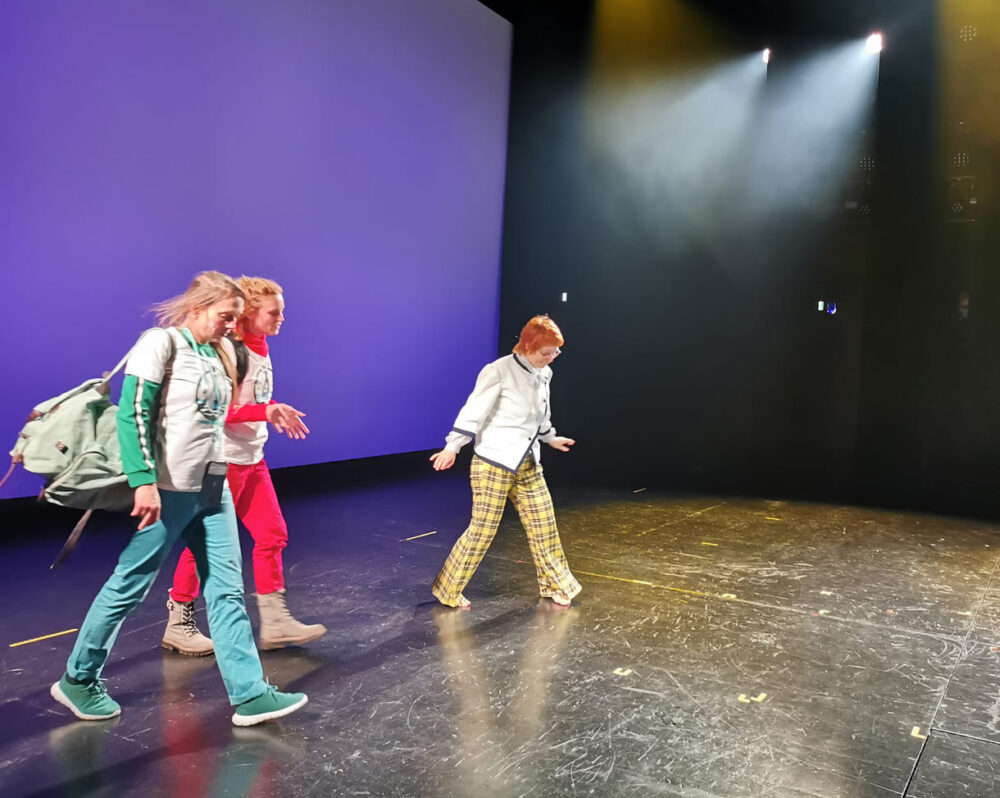

So eine Geburt ist ganz schön schwer – durch den engen Kanal hindurchzwängen, viel Schreien und Stöhnen. Und was machen diese Neugeborenen als Erstes: Sie vergleichen ihren Zeiten, ein paar Zehntelsekunden war das eine schneller. Angeblich.

So startet das rund einstündige Stück #Glückspilze! Im Theater Akzent – erarbeitet von einem Team angehender Theaterpädagog:innen (mit einer Ausnahme) gemeinsam mit Regisseurin Claudia Bühlmann.

Zufall, Glück, Pech, Erfolg, Misserfolg, Reichtum, Armut – wovon hängen diese ab bzw. was machen diese aus? Wenige Tage nach der Premiere von Erich Kästners „Pünktchen und Anton“ – in dem das Mädchen aus überreichem Haushalt auf den Jungen in bitterer Armut trifft (Link zur Stückbesprechung unten am Ende des Beitrages) – in einer Fassung des Theaters der Jugend im Renaissancetheater, feierte #Glückspilze! am Vormittag vor Hunderten Schüler:innen umjubelte Premiere. Viele der Jugendlichen meldeten sich im anschließenden Publikumsgespräch zu Wort. Und fanden’s nicht nur gut gespielt („Respekt!“), sondern mindestens so wichtig, dass diese Themen mit ihnen besprochen werden.

Die Theaterleute haben monatelang recherchiert, Interviews geführt – und daraus das Stück gebaut. Adis – als Akronym aus Anna, Daisy, Irem und Sara – und Abeba (weil sie angeblich in der äthiopischen Hauptstadt gezeugt wurde) treffen aufeinander und treten eine Reise durch die Welt rund um Geld an. Jede kriegt zum Start einen Rucksack: Erstere mit einem Euro, Zweitere mit vielen Geldscheinen und u.a. einem Handy. …

Melanie Mussner und Andrea Thill spielen diese beiden Hauptfiguren, die unter anderem Begegnungen mit Klugscheißerchen (Irmi Wyskovsky), dem Gott des Geldes (Daniele Bräuer), dem drittreichsten Mann der Welt (Sylvia Kreuz) haben und in einer Art TV-Quiz-Show auf eine Umweltaktivistin (Stephanie Strasser) und „Majestät“ (Nadine Hillebrand-Abler) treffen.

Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Missverhältnis zwischen Arm und Reich, verzweifelt stirbt Gott des Geldes beim Blick auf diese Zustände auf der Welt – und stirbt. Briefe wesen den beiden Protagonist:innen die nächsten Ziele, der erste von einem echten Postler – in einem Video – überbracht. Eine überraschende Wendung gibt es gegen Schluss – die hier nicht verraten werden soll, auch wenn vorläufig (noch?) nicht auf dem Programm, vielleicht wird #Glückspilze! ja irgendwann irgendwo wieder aufgenommen und auf einer Bühne gespielt.

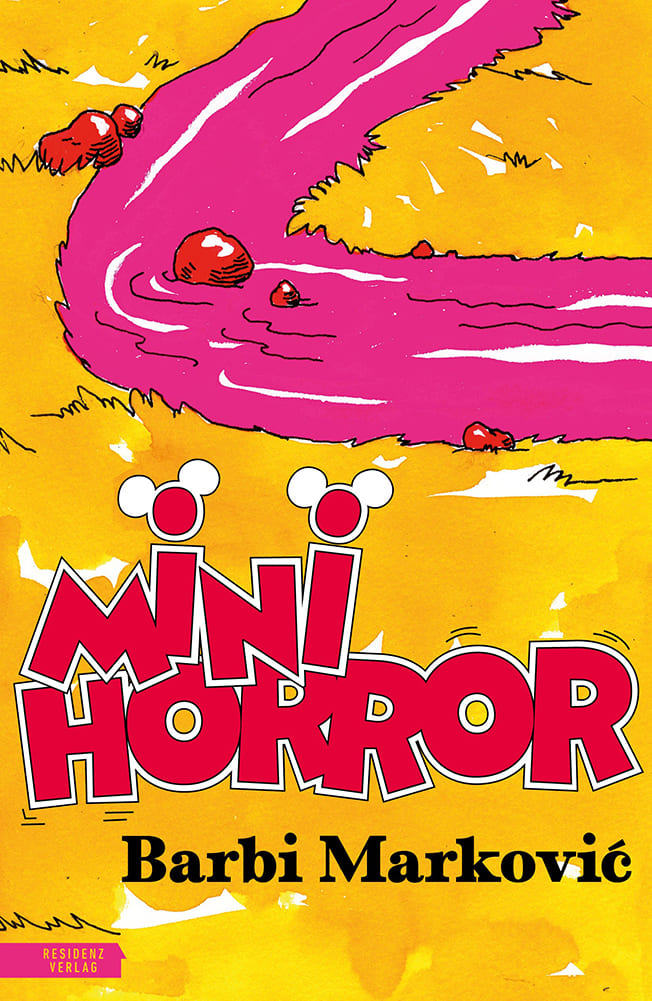

„Alle checken alles, nur Mini gar nichts.“ „Miki ist nicht sicher, ob er im Spiegel auf dem Rücken eine Zecke oder ein Muttermal sieht. Das macht ihn fertig.“

Diese beiden Sätze stammen – dort auch mit kleinen eigenhändigen Zeichnungen der Autorin versehen aus dem dritten und letzten „Bonusmaterial – 105 weitere mögliche Horrors mit Mini und Miki“ von Barbi Marković zu ihrer dieser Tage erschienenen Episodengeschichten „Minihorror“ vor allem über Mini und Miki. Schon am Vorabend des Verkaufsstarts in Buchhandlungen war eine dramatisierte Fassung dieser skurrilen kleinen und oftmals doch so großen Geschichten über diese beiden Figuren zu erleben. diverCITYLAB spielte viele der Szenen in einer noch schrägeren Bühnenversion mit Livemusik im Theter am Werk/Meidling – zu einer Stückbesprechung geht es hier unten.

Liebevoll und fast durchgängig humoristisch, ohne sie allerdings lächerlich zu machen, lässt die Autorin ihre beiden Protagonist:innen durch alltägliche – vielfach bekannten Hindernisse stolpern, immer wieder auch scheitern. Aber gleichsam jedes Mal wieder aufzustehen. Auch wenn sie beim Philosophieren über ihre Existenzen mitunter nicht einmal sicher sind, dass es sie (noch) gibt. „Miki wird unsicher, ob er nicht auch schon tot ist. Ob er nicht bei einer heiklen Situation in der Vergangenheit gestorben ist und es nicht bemerkt hat…“ Dieser Passage lässt die sprach- und gedankenspielerische Autorin überraschend und doch fast logisch diese Schlussfolgerungen folgen: „Wenn Miki aber jetzt wirklich tot wäre, wären sämtliche Lebensbemühungen seit dem Moment seines Todes eine harte Blamage. Er wäre der größte Verlierer – jemand, der schon ins Jenseits übersiedelt ist, sich aber immer noch wegen jeden Blödsinns stresst.“

An so manchen Stellen lässt Barbi Marković ihr Duo auch außerhalb ihrer intensiven Zweierbeziehung auftreten – mal in ihrer Heimat Serbien, mal in seinem Herkunftsort in Oberösterreich – samt Konfrontation mit den jeweiligen Familien. Oder bei Sylvester- und anderen Gelegenheiten auftauchen, um dabei so manchen Party-Smalltalk amüsant auflaufen zu lassen.

„Miki sagte: »Hallo Mini, mir geht es HERVORRAGEND!« Mini fand das übertrieben für eine Person, die in derselben Welt voller Leid lebte wie alle, aber sie versuchte, offen zu bleiben und sich seine Gründe anzuhören. Leider packte Miki unfassbare Prinzipien und Glaubenssätze aus.“ (S. 117)

Trotz viele Witz baut die Autorin immer wieder umfassende und tiefgreifende Gesellschaftskritik so „nebenbei“ ein, ohne dass diese je aufgesetzt wirken würde. Im Folgenden zwei Beispiele:

Miki fallen im Wartezimmer einer ärztlichen Ordination einige Münzen aus dem Hosensack. Als ihn das wenig kümmert, bücken sich viele, um die Cent-Stücke für ihn unter den Sesseln hervorzuholen. „»Oh mein Gott!«, wütet Miki innerlich, während er“ sich lieb bedankt. »Menschen würden einen ersaufen und an Hunger und Kälte sterben und auf der Straße schlafen und verrecken lassen, kein Problem. Aber wie sie sich in alle Richtungen stürzen, wenn eine Cent-Münze auf dem Boden rollt, als wären sie eine nur darauf trainierte Gruppe Labrador-Retriever.«“ (S. 100)

Mini sieht – nach vielen Jahrzehnten – wieder ein Monster, als Kitzelmonster kennt sie es seit den 80er Jahren. „Überall, wo die Menschen einander nicht helfen (können oder wollen, das ist egal), taucht das Kitzelmonster auf und geht auf die Person, der nicht geholfen wird, los, um sie zu kitzeln.“ (S. 111)

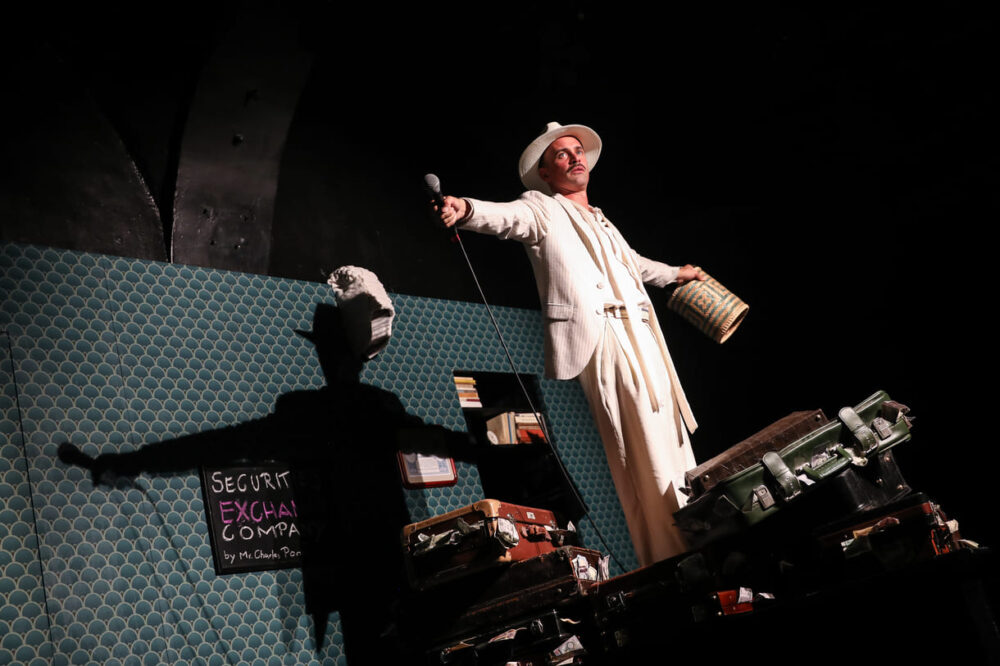

Zwei Tage bevor in Klagenfurt der Prozess um einen großangelegten Betrug mit Kryptowährung (EX W Wallet) mit acht Angeklagten, 300 Seiten Anklageschrift und rund 40.000 Betrogenen begann, startete im Wiener Theater Drachengasse ein äußerst humorvolles Stück über den allerersten „Pyramiden“-Spiele: „Herr Ponzi sucht das Glück“. Also Fortsetzung der „Glückssträhne“ nach „Beyond Häpiness“ in einem Teil des Semper-Depots und einer Horoskop-Geschichte („Obstacles in our sky“) im Dschungel Wien. Und in der Drachengasse geht’s gleich kommende Woche weiter im zweiten Theaterraum mit „Glückskind“ von Melike Yağız-Baxant, ausgehend von der Basis ihres Textes, der vor zwei Jahren mit einem der Exil-Literaturpreise belohnt worden war.

Den Herren gab es wirklich – unter den Namen Charles Ponzi, aber auch mit den Vornamen Carlo, Carl, zeitweise trat er unter dem Namen Charles P. Bianchi bz. Später als Charles Borelli auf. Geboren im italienischen Parma (1882) wanderte er 1903 in die USA auf, weil – so die Legenden, dort das Geld auf der Straße liege. Angeblich mit lediglich 2 Dollar und 50 Cent angekommen. Zum Tellerwäscher und anderen derartigen Jobs schaffte er es schnell. Das mit dem großen Geld sollte aber noch lange auf sich warten lassen. In der Zwischenzeit landete er – aufgrund eigener oder anderer Betrügereien in Gefängnissen der USA und Kanadas.

1920 dann die große „Stunde“ des Herrn Ponzi. Zunächst wollte er mit den Preisdifferenzen von Antwortscheinen zwischen Europa und den USA ein Geschäft machen, was so nicht klappte.

Bis er auf die Idee kam, dafür Anteilsscheine mit der Aussicht auf hohe Gewinne – Verdoppelung in 90 Tagen – zu verkaufen. Was anfangs funktionierte – wie bei den meisten Pyramidenspielen; in seinem Fall nicht zuletzt, weil Reiche, die ihr Geld nicht so wirklich brauchten, es im System ließen, um höhere und noch höhere Gewinner in der Zukunft zu lukrieren. Kurzfristig wurde Ponzi zum Vielfach-Millionär – bis der Betrug aufflog – und er (wieder einmal) im Gefängnis landete. Um danach zu weiteren Betrügereien anzusetzen, letztlich aber 1949 in der Armenabteilung eines brasilianischen Krankenhauses fast blind un halbseitig gelähmt starb.

Sein Trick wurde so berühmt, dass solche Ketten- zw. Pyramidenspiele teilweise noch heute als Ponzi Scheme bezeichnet werden. Außerdem wurde der Erfinder dank einer gewissen romantischen Verehrung, weil er sozusagen ein wenig umverteilt hatte, zum Mythos.

Stefan Lasko und Roman Blumenschein waren zufällig auf diese Geschichte gestoßen, Lasko begann zu recherchieren, vertiefte sich in die Biographie Carlo Ponzis, fand viele viel weniger bekannten (Neben-)Geschichten. Unter anderem jene darüber, dass er viel Haut spendete, um einer Krankenschwester mit großflächigen Verbrennungen zu helfen. Und nicht zuletzt

über die große Liebe Ponzis zu Rose Gnecco. Die beiden heirateten ungefähr zu der Zeit als die große Ponzi-Masche begann, ließen sich scheiden als er ins Gefängnis kam – und schreiben sich aber bis zu seinem Lebensende (Liebes-)Briefe. Deshalb vepassten sie dem Stück auch einen Untertitel „oder L’amore ai tempi del dollaro“ (Liebe in der Zeit des Dollars).

Lasko schrieb das Stück und führte Regie, Blumenschein schlüpfte in die Rolle des Dandy-haften Charmeurs und Um-den-Finger-Wickler Ponzi. Agnes Hausmann spielt nicht nur Rose, sondern switchts blitzschnell in gut ein Dutzend Rollen – Ponzis Mutter, einen Mafioso, der Mithäftling Ponzis war, Zöllner, und, und, und.

Dritter im Bunde auf der Bühne ist Stefan Galler als Live-Musiker. In der Art eines Bar-Pianisten entlockt er dem „getarnten“ Keyboard unterschiedlichste die jeweilige Stimmung untermalende bis hervorhebende Klänge. Zu Beginn mit Anklängen an die Melodie aus den italienischen Zeichentrickfilmen „Herr Rossi sucht das Glück“. Hin und wieder schlüpft er auch in die eine oder andere Nebenrolle.

Bühnenboden und -wände (Bühne, Dramaturgie: Sebastian Schimböck) sind schon Beginn an mit diversen Kreideschriften verziert, die während des nicht ganz 1 1/2 -stündigen Spiel immer wieder ergänzt bzw. verändert werden – mit so manchem (Wort-)Witz, wenn Blocton im US-Bundesstaat Alabama als alla Parma geschrieben wird. Oder die unterste Stufe für die Publikumstribüne mit „Stairways to heaven“ (Treppe zum Himmel) beschriftet ist.

Die – zwischen den beiden Publikumstribünen des Theaters Drachengasse – ungefähr dreieckige Bühne strahlt das Flair zwischen Bar und Mafiafilm-Hinterzimmern aus – alles mit einer fast durchgängig präsenten Note von Schmäh und einer gewissen Sympathie für den tragischen Helden; oder wie es der Autor beim Mediengespräch vor der Premiere nannte, „vielleicht habe ich mir den Herrn Ponzi auch ein wenig schöngeschrieben“.

Und nicht zuletzt atmet die Aufführung auch eine Ebene mit, dass vielleicht gar nicht das große Geld jenes Glück war, nach dem Ponzi zeitlebens strebte, sondern – siehe Untertitel mit L’amore …

Unter einem riesigen Goldhimmel (55 Quadratmeter Folie) und mit an einem Ventilator flatternden, glitzernden Streifen präsentiert sich die weiße, noch leere Bühne von „Marie“. Naja – neben den beiden genannten Objekten findet sich noch ein Keyboard auf einem Bügelbrett-Ständer. Der „Himmel“ aus vergoldeten Folien könnte auf das Märchen von der Pech- und der Goldmarie hinweisen. Ob daher die Bezeichnung „Marie“ dafür kommt, was auch Zaster, Kohle, Riesen, Mäuse, Kröten und noch viele andere, nicht so wirklich erklärbare Begriffe bekommen hat. Und sooooo wichtig wurde/ist: Cash, Money, Geld.

Darum – aber nicht nur (!) – dreht sich das jüngste Stück der „schallundrauch agency“ im Theaterhaus für junges Publikum im MuseumsQuartier, dem Dschungel Wien. Wie immer verknüpfen auch in „Marie“ (die Mitwirkenden – und das sind bei Weitem mehr als die auf der Bühne spielenden – eigene Erfahrungen, Erlebnisse, Gedanken mit solchen, die sie in umfangreichen, tiefgründigen Recherchen zutage gefördert haben. Aus diesen „Materialien“ baut die Gruppe in vielen Improvisationen eine schwungvolle Performance mit viel Musik und mindestens ebenso viel Witz und Humor – jedoch ohne sich darüber lustig zu machen oder hinweg zu blödeln (dieses Mal Regie: Gabriele Wappel; künstlerische Mitarbeit: Janina Sollmann).

Milano Leeb, Bernhard Georg Rusch und Martin Wax switchen zwischen Konkurrenz und Kooperation wenn’s um Geld oder Dinge (Bühne, Kostüm, Lichtdesign: Albert Frühstück) geht – letztere sind fast alle aus Schaumgummi – ob eGitarre, Bass oder Schlagzeug – die Sounds der echten Instrumente (Komposition und Arrangements Playbacks: Elina Lautamäki, Sebastian Radon) sind voraufgenommen und kommen aus den Lautsprechern. Mal streiten sie, wer mehr hat, dann finden sie wieder zusammen und unterhalten sich über Ungerechtigkeiten – die sie mit Fakten untermauern. Dass viele durch viele und wichtige Arbeit wenig verdienen und andere durch bloßes Erben viel einsacken. Oder Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer und, und, und…

Mit einem einfachen Tänzchen stellen die drei den offenbar Nicht-Zusammenhang zwischen Leit-, Kredit- und Sparzinsen dar. Hebt die EZB (Europäische Zentralbank) wie in den vergangenen Monaten immer wieder den Leitzins-Satz, so steigen die Kreditzinsen rasch und hoch, die sogenannten Haben-Zinsen (Sparbücher usw.) bleiben derzeit knapp über 0 (null).

Schallundrauch agency-Stücke vermitteln praktisch immer auch informative, lehrreiche Teile so „nebenbei“ und verspielt. So auch nach einem ziemlichen Chaos auf dem Boden und dem (elterlichen) Sager: Was ist denn das für eine Wirtschaft“ – und schon geht’s zum Tauschhandel und die Entstehung des Geldes als allgemeines Zahlungsmittel – samt anachronistischen Elementen mit einem augenzwinkernden Charme; so hat es zu Zeiten des Tauschhandels sicher noch keine Bücher gegeben.

Natürlich wird immer wieder auch angespielt, dass zwischen menschlichen Werten und Geld nicht selten riesige Lücken klaffen. Aber von einer geldlosen, gerechten Gesellschaft sind wir noch weit entfernt. Und so lautet der Schluss-Song: „Marie ist nicht alles, Marie ist nicht nix, sie ist nur manchmal nützlich, nicht alles – das ist fix.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen