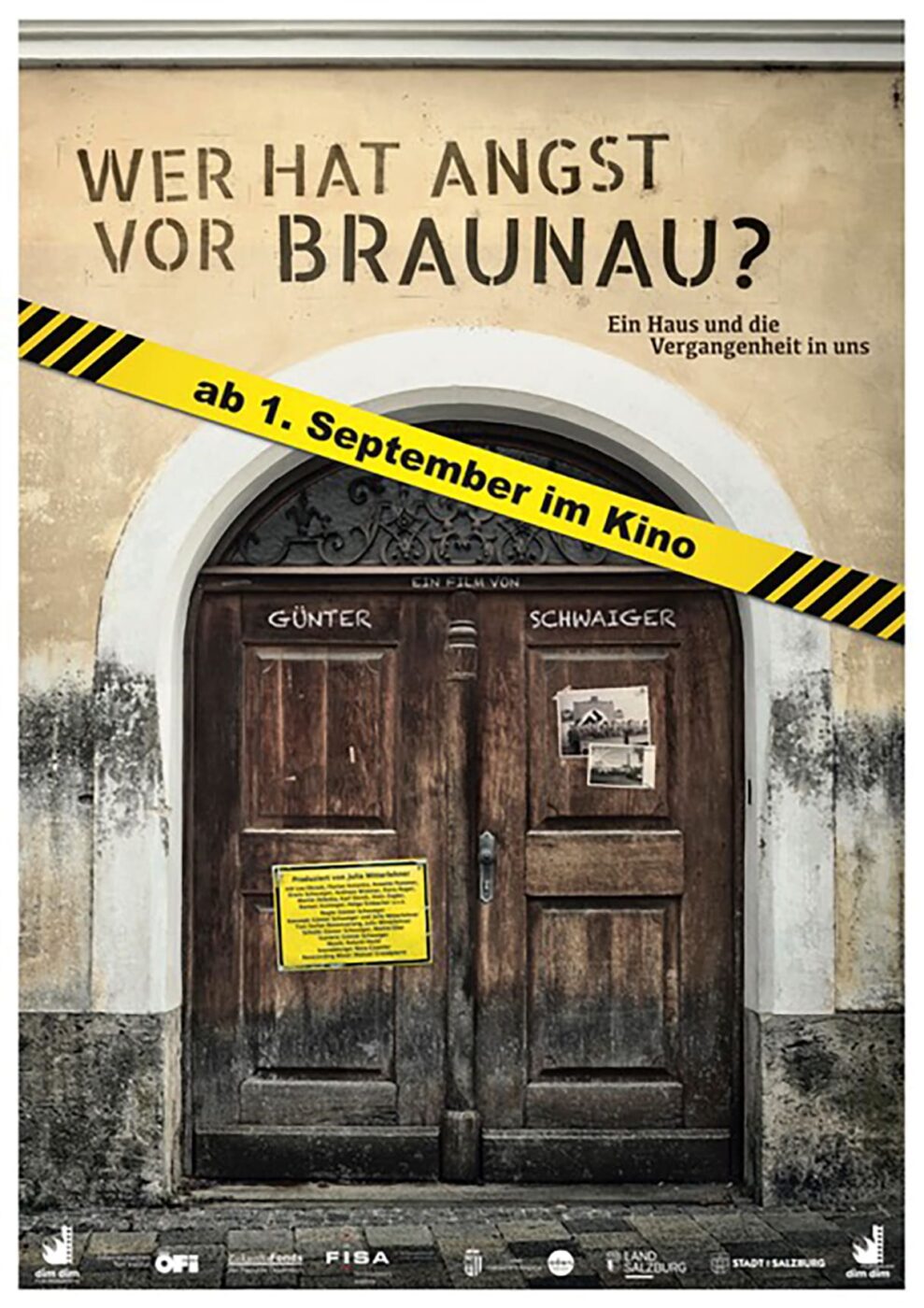

Sehr solide, umfangreich recherchiert, viele Interview-Partner:innen – sowohl bekannte, namentlich Genannte, ebenso wie Passant:innen, Nachbar:innen. Archivmaterial. Fakten. Aber auch persönliche Gedanken samt kritischer (Selbst-)Reflexion. All das bringen die fast 100 Minuten, also mehr als 1 ½ Stunden, des Dokumentarfilms „Wer hat Angst vor Braunau?“ von Günter Schwaiger auf die Leinwand; Kinostart ist am 1. September 2023, schon davor gibt es, vor allem in Oberösterreich, einige Filmvorführungen mit dem Regisseur und Kameramann in Personalunion, der auch – gemeinsam mit Julia Mitterlehner – den Film produziert hat.

Schwaiger wollte einen Film über das Haus Salzburger Vorstadt 15 (vormals Vorstadt 219) in Braunau drehen, in dem Adolf Hitler die ersten drei Kinderjahre verbracht hatte (1889 bis 1892). Und war verwundert, dass es der erste Film über dieses Haus werden sollte. Klar war für ihn, es geht weder um das Haus, noch um den Naziführer als solches, sondern um die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und viel auch darum, wie es dazu kommen konnte, dass eine große Mehrheit begeistert das Niedermachen anderer Menschen bis zu deren Ermordung mitmachen, gutheißen oder zumindest „wegschauen“ konnte.

Und wie heute noch immer sozusagen „das Böse“ in dieses Haus und darüber hinaus diese oberösterreichische Grenzstadt zu Bayern (Simbach) projiziert – und damit weit weg von sich geschoben – werden soll. Aber auch wie so manche sich gegen Verdrängen, unter den Teppich kehren, für Hinterfragen und Aufklärung einsetzen.

Mit einer, die genau Letzteres engagiert macht, der 31-jährigen Mittelschul-Lehrerin Annette Pommer, die eine der Protagonist:innen des Films ist, durfte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… ein ausführliches interview führen. Zu diesem geht es hier unten.

Der Filmer drehte auch zwei Mal (2021 und 2022) am 20. April (Hitlers Geburtstag) vor dem Haus. Polizei patrouilliert ums Haus und doch tauchen vereinzelt Menschen auf, die im einen Fall einen Kranz mit vielen gelben Rosen hinlegen und der Schleife „RIP USA“ und im anderen Fall zwei Kerzen deponieren. Ersterer, der damit „Ruhe in Frieden – Unser Seliger Adolf“ aussagen wollte, greift aggressiv auf die Kamera, muss aber miterleben, wie ein älterer Passant einfach den Kranz nimmt und in den nächsten Mistkübel befördert. Im Jahr darauf stellt sich einer der Kerzenspender Günter Schwaiger und sagt ihm klipp und klar, dass er nach wie vor Nazi sei.

Eine Nachbarin erzählt, dass es an einem der früheren Jahrestage einen versuchten Aufmarsch einiger Burschen in SA-Uniform gegeben habe. Der Spuk sei aber schnell vorbei gewesen, als eine weitere Nachbarin einen Kübel Wasser aus dem Fenster geleert habe.

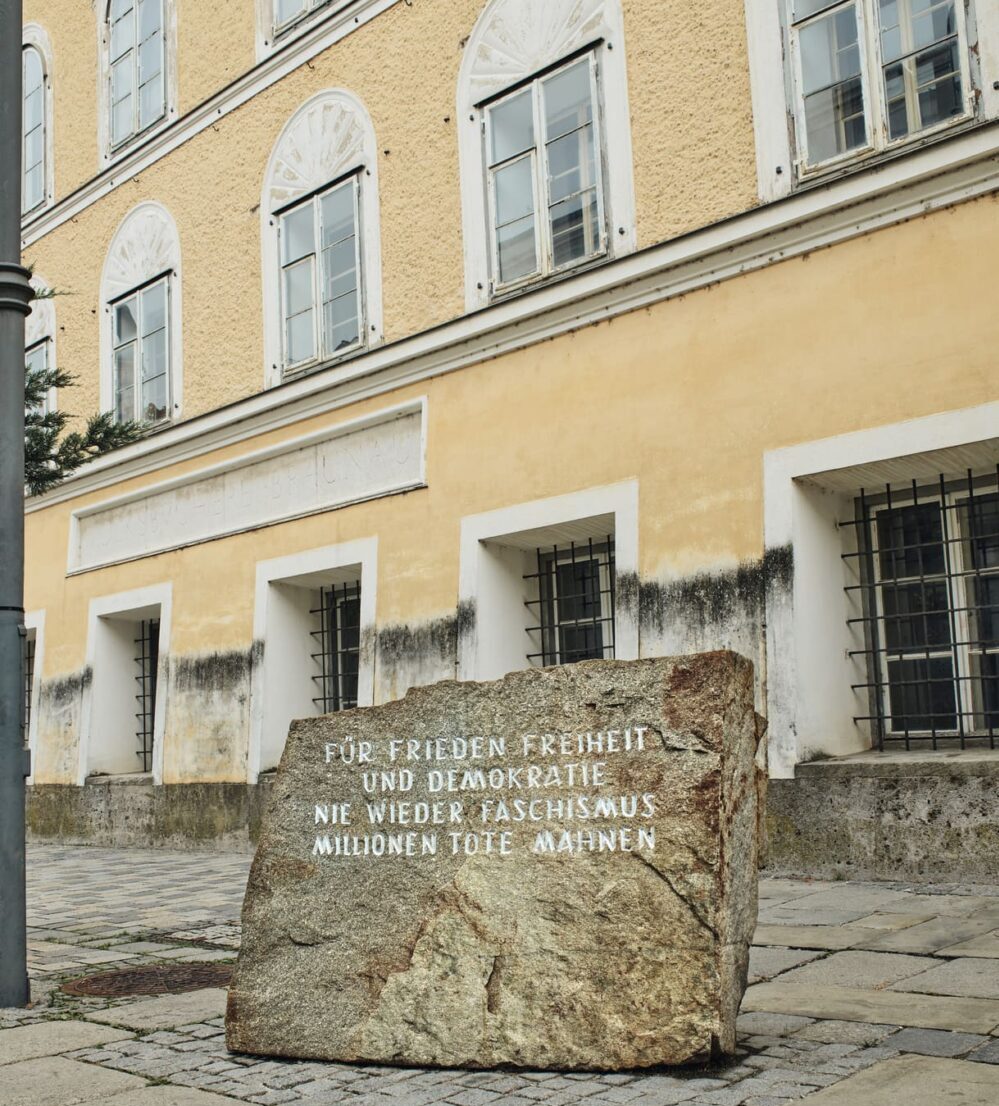

Der Film zeigt aber auch die schwierige Auseinandersetzung rund um dieses Haus. Das 1989 aus einem Steinblock aus dem ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen vor dem Haus angebrachte Mahnmal mit der Inschrift „Für Frieden, Freiheit und Demokratie. Nie wieder Faschismus. Millionen Tote klagen an“ sollte im Zuge der Umgestaltung entfernt werden. Erst eine Protestwelle der Zivilgesellschaft und danach ein einstimmiger Beschluss des Braunauer Gemeinderates verhinderte dieses Vorhaben.

Noch viel länger schon wurde um Nachnutzung des Hauses heftig diskutiert. Jahrzehntelang war eine Einrichtung für behinderte Menschen der Organisation „Lebenshilfe“ untergebracht, die 2011 auszog, weil das Haus nicht barrierefrei umgebaut werden durfte. Im Zuge der Debatten um dieses Gebäude, das 2016 enteignet wurde, gab es vor allem zwei gegensätzlichen Pole – sozial-karitative Einrichtung oder Polizei. Dem fügte der damalige (2016) Innenminister Wolfgang Sobotka einen dritten Vorschlag hinzu: Abreißen.

Das wäre ein Kapitulation vor den Nazis, schrieb der junge Autor Elias Hirschl, auch die von Sobotka selbst eingesetzte Kommission von Historiker:innen zeigte sich entsetzt: „Das würde einer Verleugnung der NS-Geschichte gleichkommen“, wird etwa Oliver Rathkolb von der Uni Wien damals (2016) zitiert.

Während der fünfjährigen Dreharbeiten filmte Schwaiger auch Menschen einer der Lebenshilfe-Einrichtungen. Diese brachten auf den Punkt, „Hitler hätte Leute wie uns umbringen lassen“ und genau deswegen fänden (nicht nur) sie, dass die Unterbringung einer sozialen Einrichtung „etwas Heilendes, weil Lebensbejahendes“ in dieses Haus bringen würden. Jedenfalls etwas, dass Hitler sicher nicht gewollt hätte.

Fatal nennen so manche (nicht nur) im Film, dass vor allem die Bevölkerung Braunaus nie wirklich in den Prozess der Entscheidung eingebunden worden sind, was mit dem Haus in ihrer Stadt passieren soll. Und Polizei wäre das falsche Signal, so nicht wenige. Der zuständige Sektions-Chef, der im September 2021 nach vielen abgelehnten Gesuchen doch eine Genehmigung erteilte, im Inneren des Hauses zu drehen, meinte, die Polizei sei eben die Organisation, die Freiheits- und Menschenrechte bewahre. Außerdem würden hier dann Anti-Difammierungs-Schulungen für Polizist:innen vor allem im Umgang mit neu zugewanderten Bürger:innen stattfinden. Außerdem werde die Fassade umgestaltet und damit die Attraktion für (Neo-)Nazis verhindert.

Was solche – vom Filmer vor dem Haus befragt – übrigens verneinten. Wie es aussehe, wäre ihnen egal. Würde also auch für den Fall eines Abrisses gelten.

Als dramaturgischen Höhepunkt setzte Günter Schweiger einen Gang ins Stadtarchiv, gemeinsam mit Florian Kotanko, dem Leiter der Braunauer Zeitgeschichte-Tage ans Ende des Films. Wenngleich das verblüffende Ergebnis hier schon im Titel dieses Betrages angedeutet ist (auch in der Ankündigung des Films wird es genannt), aber konkreter hier: Im Mai 1939 schrieb die Wochenzeitung „Neue Warte am Inn“, dass auf Wunsch Adolf Hitlers sein Geburtshaus zu einer Kanzlei der Kreisleitung umgebaut werden solle.

Da bekam der Regisseur, wie er im Film sagt, „Gänsehaut. Was ist das denn anderes als eine administrative Nutzung?“

Erfüllt das Innenministerium also mit der Entscheidung Polizeiinspektion statt sozial-karitativer Einrichtung ungewollt/unbedacht den Wunsch des Nazi-Führers?

Der Film ist übrigens einer wichtigen Zeitzeugin, die zu Wort kommt, gewidmet, Lea Olczak. Die heuer im 101 Lebensjahr verstorbene Frau kam aus einer Familie, die dem Führer nicht zujubelten und die polnischen Zwangsarbeitern halfen. Sie war nach dem Krieg sechs Jahre lang Vize-Bürgermeisterin in Braunau (1967 bis 1973), als einer der ersten überhaupt in dieser Funktion in ganz Österreich.

Auf der anderen Seite des Altersspektrums kommt – wie schon weiter oben erwähnt – die 31-jährige Annette Pommer mehrmals im Film zu Wort – sie ist Mittelschul-Lehrerin, mit Leidenschaft vor allem für Geschichte. Ihr Credo: „Verantwortung übernehmen braucht Mut, tut oft weh und fehlt oft…“

Sagst du, dass du aus Braunau kommst, fragen die (meisten) Leute sofort: „Ach, dort wo der Hitler geboren wurde!“ Das berichten viele Menschen, die aus dieser oberösterreichischen nicht ganz 20.000-Einwohner:innenstadt am Inn an der Grenze zu Bayern (Deutschland), kommen. Oder auch dort arbeiten, in die Schule gehen usw. „Auch eine Mitstudentin aus Madagaskar hat mich das als erstes gefragt. Für die Kinder, die ich in der Mittelschule St. Pantaleon (Bezirk Braunau, 3.200 Einwohner:innen) unterrichte ist das allerdings kein Thema – noch nicht, vielleicht später, wenn sie woanders arbeiten oder studieren“, sagt Annette Pommer. Die 31-jährige ist leidenschaftliche Lehrerin, vor allem für Geschichte, aber auch für Deutsch sowie Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. UND – sie ist eine der Protagonist:innen des am 1. September in österreichischen Kinos anlaufenden knapp mehr als 1 ½-stündigen Dokumentarfilms „Wer hat Angst vor Braunau?“ von Günter Schwaiger; 99 Minuten. Zu einem Beitrag über diesen Film geht es am Ende des Artikels ganz unten; der geht erst am 21. Augsut 2023 um 11 Uhr online.

Auch wenn sie weitschichtig mit der vormaligen, mittlerweile enteigneten Besitzerin des Hauses Salzburger Vorstadt 15 (vormals Vorstadt 219), Gerlinde Pommer verwandt ist, zur Protagonistin wurde sie als an ungemein von Klein auf an Geschichte interessiert, die seit drei Jahren mit Leib und Seele Lehrerin ist. „Ich hab ich mit meinem Vater viel und gern historische Dokus angeschaut“, erzählt sie in einem ausführlichen Telefonat mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… noch vor der Pressevorführung des genannten Films.

Als Kind hatte sie Postkarten eines ihr unbekannten Mannes im Haus gefunden mit einer Schrift, die sie nicht entziffern konnte. Es war die vor 100 Jahren verwendete Kurrentschrift. Die stammten, wie ihr gesagt wurde, von ihrem Urgroßvater, der als Knecht gearbeitet und dann als Soldat im ersten Weltkrieg an der Isonzo-Front (Italien) gestorben ist. Sein Sohn, also ihr Großvater, an den Grüße auf der Karte standen, war dann Soldat im zweiten Weltkrieg. Diese persönlichen Bezüge verstärkten ihr Interesse an Geschichte – daran was war. Und daran, wie es jeweils dazu gekommen ist. Und so studierte sie Geschichte, widmete ihre Diplomarbeit Kindeverschickungen im und nach dem ersten Weltkrieg. Dafür hatte sie 2018 auch in etlichen regionalen Zeitungen Aufrufe an Braunauer:innn gerichtet, ob diese Unterlagen über die Aufnahme von städtischen Kindern insbesondere aus Böhmen haben – mit, wie sie gegen Ende der Diplomarbeit schreibt, leider wenig Resonanz.

„Bis in die 1920er Jahre dominierten die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges das Leben der Kinder in Österreich und insbesondere in Wien. Unterernährung, Rückständigkeit in der physischen Entwicklung, sowie Krankheit, die sich durch die grassierende Spanische Grippe im Herbst 1918 in einer erhöhten Sterblichkeit zu Buche schlugen, zeichneten das von Hunger und Mangelwirtschaft geprägte Kinderelend in der Nachkriegszeit. Die humanitäre Not in Österreich rief internationale Hilfsprojekte auf den Plan, die sich als Hilfe vor Ort sowie durch Kinderverschickungen konstituierten.“ (S. 149 der Diplomarbeit „(Wiener) Kinder aufs Land!“)

„Ursprünglich wollte ich dann Archäologin werden. Aber als ich dann nach der Matura vor der Entscheidung stand, ist mir eingefallen, dass ich als Schülerin schon immer gern auch Kolleginnen und Kollegen geholfen hab, ob das Deutsch oder Italienisch war. Und ich hab mich schon in der Schulzeit gefragt, warum muss gerade so ein interessantes Fach wie Geschichte fad unterrichtet werden. Und so hab ich mich entschlossen, Geschichte – an der Uni Salzburg – zu studieren und Lehrerin zu werden. Deutsch mochte ich sowieso auch sehr.“

Von Anfang an wollte sie Brücken von der jeweiligen Geschichtsepoche zur Gegenwart schlagen. „Du kannst aus allem etwas für heute herausholen. Wenn’s um den 30-jährigen Krieg geht, dann diskutieren wir über Kriegsverbrechen heute. Die Kinder kapieren das sofort, wenn sie spüren, wofür sie etwas lernen. Wenn’s nur für einen Test ist oder sie nicht wissen, was ihnen das bringt, dann natürlich nicht.“

Natürlich fuhr die Geschichts- und Deutschlehrerin mit Schüler:innen auch ins ehemalige Konzentrationslager Mauthausen, „aber viel mehr haben die Jugendlichen von Gesprächen mit Zeitzeuginnen und zeitzeugen. Auch wenn es von diesen kaum mehr welche gibt, wir haben Kinder von KZ-Überlebenden eingeladen. Da haben alle aufmerksam gelauscht und nachher gemeint, das hätte ihnen viel mehr gebracht.“

Nach solchen Begegnungen kommen auch viele Gespräche zustande, vor allem die darüber, wie es so weit kommen konnte. Da kommt – und das ist Pommer besonders wichtig – der Bogen vom ersten zum zweiten Weltkrieg ins Spiel. Arbeitslosigkeit, Armut, Schulden und dann kam jemand daher, der den Leuten Arbeit und Schuldenfreiheit versprochen hat. Obendrein Feindbilder erzeugt bzw. verstärkt, anderen Gruppen das Menschsein abgesprochen hat – da lassen sich auch (leider) leicht Bögen zum Heute herstellen.

„Ich hab meine Schülerinnen und Schüler auch gebeten, selbst in der eigenen Familie und / oder der Nachbarschaft nach alten Geschichten zu fragen und diese aufzuschreiben. So wurden sie zu jungen ForscherInnen der Geschichte der näheren Umgebung. Da sind auch wahrhaftige Begegnungen zustande gekommen. So hat sich ein alter Mann gefreut, dass ihm eine junge Schülerin zuhört und die wiederum, dass er ihr so viel erzählt hat.

In St. Pantaleon gibt’s übrigens eine kleine Gedenkstätte für ein ehemaliges Arbeitslager, das es dort gegeben hat, wo die Gefangenen ein Moor trockenlegen sollten.

Auch den Unterricht in Deutsch bzw. DAZ/DAF (Deutsch als zweit- bzw. Fremdsprache) versucht Pommer „gern mit Geschichte zu verbinden. Wenn wir Bücher lesen, dann besprechen wir, wieso hat jemand genau diesen Text und vielleicht auch warum geschrieben. Es macht doch einfach mehr Spaß, wenn man etwas versteht, woher es kommt und wozu es da steht. Und heute haben wir doch auch so viele medialen Möglichkeiten im Unterricht – so viele brauchbare Videos – da ist die Digitalisierung wirklich ein Geschenk!“

Und damit zum besagten Haus, das zum Ausgangspunkt des oben angekündigten Films wurde. Und wie die Lehrerin zu einer der Protagonist:innen wurde. Als Günter Schwaiger 2018 zu drehen begonnen hatte, kam zufällig Annette Pommers Vater beim Haus vorbei, „und er ist sehr kontaktfreudig, hat den Filmer gefragt, was er drehe und nicht zuletzt, weil die Vorbesitzerin über mehrere Ecken mit meinem Vater verwandt ist, kam Schwaiger zu uns nach Hause, hat mein historisches Interesse bemerkt und so ist das zustande gekommen. Für mich war es ja immer ein Armutszeugnis, aus Angs vor der Herausforderung sich ausführlich und gut mit der Geschichte auseinanderzusetzen lieber Pläne zu haben, das Haus einfach abzureißen. Als Studentin an der Uni war ich bei einer Diskussionsrunde, wo viele Menschen aus Braunau dabei waren, die sehr enttäuscht waren, dass aus dem Haus nicht in Museum, ein Begegnungs-, Informations- und Lernort werden sollte.

Schwieriger Einstieg, noch gröbere Probleme jetzt Der Einstieg als Lehrerin war nicht der einfachste, sie startete im Februar 2020. Wenige Wochen später brach der erste Lockdown über die Welt herein. „Da war ich verwirrt, ob das der richtige Beruf für mich ist, da konntest du kaum was machen, aber schon im nächsten Schuljahr, auch wenn’s da auch Lockdowns und Schulschließungen gegeben hat, ging’s dann richtig los“, freut sie sich, doch die richtige Berufswahl getroffen zu haben – offenbar nicht nur für sich, sondern auch für ihre Schüler:innen wie Feedbacks, die sie jeweils am Ende des Schuljahres einsammelt. Besonders in lebensnahe Geschichten verpackte Geschichte kommt sehr gut an.

(ab 21. August 2023, 11 Uhr)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen