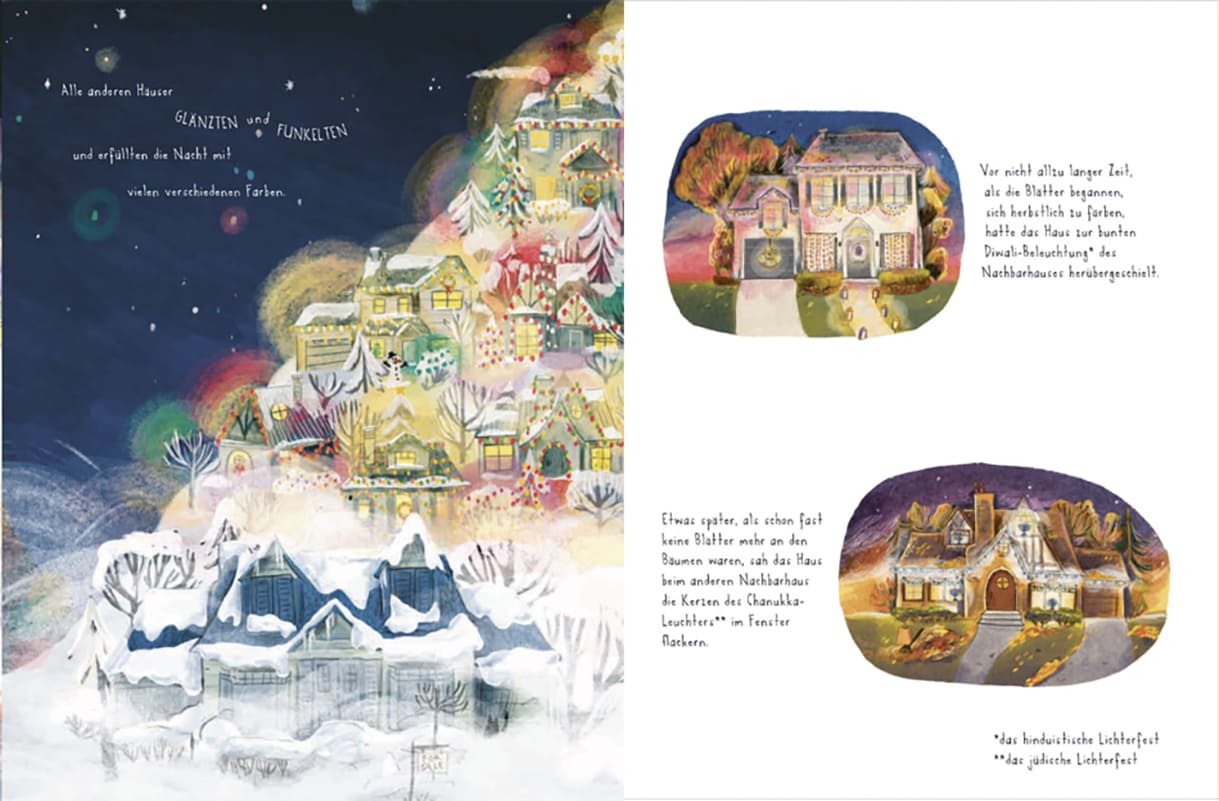

Zu Weihnachten leuchtet es aus vielen Fenstern. Dieses eine Haus aber blieb finster. Es war noch leer. Und so freute es sich, als Huda mit ihrer Familie einzog. Endlich war es belebt. Doch auch dieses Mal wurde es nicht erleuchtet, als es aus fast allen anderen Häusern hell strahlte. Schon zuvor als beim herbstlichen Diwali-Fest ein anderes Haus in der Nachbarschaft glänzte, ebenso als in einem weiteren die Lichter des Chanukka-Leuchters flackerten, blieb dieses finster.

Natürlich änderte sich das irgendwann – die Bewohner:innen glauben an Allah, ihre Religion ist der Islam. Und auch da gibt es wie bei Christ:innen, Jüd:innen und Hindus Fest mit Lichterglanz. Dazu musste dieses Haus warten, denn der Fastenmonat Ramadan samt seinem festlichen Abschluss Eid al Fitr (auch Id al-Fitr oder Zuckerfest) wandert durchs Jahr (Mondkalender).

So wird im Bilderbuch „Das Haus ohne Lichter“ mit bunten Zeichnungen von Nadia Alam über das Gebäude in dem Huda und ihre Familie wohnen, das Fest am Ende des Ramadan (übrigens derzeit, Februar, März 2025) näher gebracht. In einer letzten Seite erklärt Autorin Reem Faruqi (Übersetzung aus dem Englischen: Aisha Meier-Chaouki) ein bisschen dazu und auch zum Fest Eid al-Adha (am Ende der jährlichen Hadsch, der Pilgerfahrt nach Mekka).

Was ein bisschen abgeht ist, wenn schon andere Religionen über ihre Lichterfeste Ausgangspunkt sind, darauf zu verweisen, dass auch diese Fastenzeiten haben. Und eine zentrale Erklärung für den Fastenmonat zu erwähnen. „Dankbar zu sein und auf die Bedürftigen ja nicht zu vergessen: Das ist der Geist von Ramadan“, formulierte dies treffend Ruşen Timur Aksak jüngst in seiner Kolumne in der Wochenzeitung „Falter“.

Eine relativ kleine von Stoff umrandete Bühne auf der großen Bühne – das ist sozusagen die „Box“ der Puppenspielerin Bridge Markland (Idee / Sound-Collage / Co-Regie und nicht zuletzt mitreißende Performance). Derzeit gastiert sie mit „Nathan in the Box“ bei den internationalen Puppenspieltage im niederösterreichischen Mistelbach, übrigens bereits den 46. Der Titel legt nahe, dass sich das 1¼-stündige Stück an Gotthold Ephraim Lessings „Nathan der Weise“ orientiert – DEM Klassiker gegen die Bevorzugung einer der großen monotheistischen Religionen. Es geht ums Mensch-Sein, egal ob Christen-, Judentum oder Islam.

Eingebettet in dramatische Geschichten angesiedelt vor fast 1000 Jahren in der Zeit eines der Kreuzzüge der Christen zur Eroberung Jerusalems, dachte sich Lessing Szenen rund um ein brennendes Haus, die Rettung der vermeintlich jüdischen Recha, Pflegetochter des Juden Nathan, durch einen christlichen Tempelritter aus. Dieser wiederum verdankt sein Leben dem muslimischen Sultan Saladin.

Bekannt aus der doch komplizierten Geschichte ist vor allem die Ring-Parabel, die sich Lessing übrigens u.a. von Giovanni Boccaccios „Decamerone“ und anderen Erzählungen sozusagen ausgeborgt hat: Über Generationen hinweg vererben Väter einen wertvollen Ring jeweils an den Lieblingssohn. Dann kommt einmal ein Vater, der seine drei Söhne gleichermaßen liebt. Er lässt zwei perfekte Duplikate anfertigen, sodass niemand erkennen kann, welcher der drei Ringe das Original ist. Nach Vaters Tod und dem folgenden Rechtsstreit der Söhne, urteilt ein weiser Richter, sie sollten sich alle drei bemühen, Gutes zu tun, dann würden sie draufkommen, welcher Ring der ursprüngliche wäre. Natürlich stehen die drei Ringe symbolisch für die drei genannten Religionen.

Diese doch insgesamt komplexe Story verkörpert die Puppenspielerin in einem insgesamt rasanten, knackigen Solo mit leicht wechselnden Kostümen und Kopfbedeckungen im Wechselspiel mit neun Puppen (Puppen / Kostümdesign / Requisiten: Eva Garland) in, aber auch außerhalb der eingangs geschilderten Box – nicht selten auch ganz nahe ans Publikum gehend, laufend oder fast springend (Co-Regie / Dramaturgie: Nils Foerster). Alle Dialoge – ob die scheinbar aus den Mündern der Puppen oder der Performerin kommen aus dem Off – via Computer über Lautsprecher. Acht verschiedene Künstler:innen haben die Rollen- und Dialogtexte der schon genannten und weiterer Protagonist:innen eingesprochen. Der Ton läuft vom Start weg durchgängig ab – somit muss sich Bridge Markland – tritt nur unter diesem Künstlerinnen-Namen auf – voll an diesem orientieren, keine Sekunde Zeit zu verschnaufen oder sich mit der einen oder anderen Puppe zu verheddern.

Markenzeichen der Künstlerin, die ursprünglich vom modernen Tanz kommt, einige Klassiker aber auch Drag-Shows im Repertoire hat: Neben den gesprochenen Sätzen bringt sie viel Musik zu Gehör – kurz und kürzest angespielte Hits, Songs, Schlager aus unterschiedlichsten Generationen und die voll passend zur jeweiligen Situation von Talking Heads‘ „Burning down the House“ bis zu John Lennons „Imagine“, von „Die Ärzte“ bis zu „Schwesta Ewa“, von „Jesus Christ Superstar“ bis zu „Herr der Ringe“… (Sounddesign: Tom Hornig)

Ach ja, Funfact am Rande, passend zur Re- und Upcycling-installation im Foyer: Alles – Die Puppen, die Box und ihre eigenen Kostüme sind so dimensioniert, dass sie in einen großen Rollkoffer passen. „Ich fahr seit Jahrzehnten zu allen Auftritten mit der Bahn“, verrät die Künstlerin nach der Vorstellung.

Sind Bagel jüdisch? Was hat Tofu mit Buddhismus zu tun? Diesen und vielen anderen Fragen, was Essen und Religion miteinander zu tun haben – einschließlich aber weit hinaus über koscher bzw. halal oder Fastenzeiten -, geht eine fünfteilige Serie (jeweils fast eine halbe Stunde) in TV-Reportagen nach. Die einzelnen Folgen werden in der letzten Märzwoche 2023 erstmals ausgestrahlt (Wiederholungen im April und bis gegen Ende Juni online). „Wie Götter speisen“/ „Les dieux passent à table“ bringt Reportagen über die fünf großen auch „Welt“-Religionen genannt: Judentum, Islam, Buddhismus, Christentum und Hinduismus (Reihenfolge entsprechend der Sendetermine). Dafür reiste das Team nach New York, in den Iran, nach Japan, Deutschland/ Spanien sowie Indien.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… traf die Erfinderin der Serie, Catharina Kleber, die bei allen Teilen Co-Regie führte (gemeinsam mit Niloufar Taghizadeh) und in jeder Folge auch in Restaurant-Küchen Hand anlegte oder die eine oder andere Speisen-Zubereitung erlernte, und immer interessante Menschen portraitiert, zum Interview – Link hier unten

In New York beginnt die Reportage über das jüdische Leben und seine Auswirkung auf Speisen bei strenggläubigen Chabad, die den Sabbat und das Laubhüttenfest traditionell feiern. Wir kommen aber mit der TV-Macherin auch in die Küche der Influencerin Chanie Apfelbaum, die ihren Insta-Followern – und ihren fünf Kindern – vermittelt, was koscher ist. Sie hat alles doppelt: Kühlschränke, Herde, Töpfe und Besteck, weil sie streng Milch- und Fleischprodukte trennt.

Im Iran begleitet Catharina Kleber – und die Kamera – einen Imam (Vorbeter), der nebenbei auch eine Konditorei betreibt und seinen „Glaubenssatz“ sagt: „Je glücklicher der Mensch, desto näher ist er der Religion.“ Eine wichtige Rolle spielt in der Folg über Islam das Teilen von Nahrung. Ein junger Restaurantbetreiber begann, fast unzählige Boxen mit gekochten Speisen zu befüllen und zum Opferfest an ärmere Menschen zu verteilen.

In Japan, wo Kleber den Buddhismus allgegenwärtig erlebt, erfahren wir, dass diese Religion sozusagen Vegetarismus und Veganismus sozusagen schon ewig forciert. Es darf keinem Tier Leid angetan werden. Dennoch sagt der Besitzer des Geschäfts, in dem die Filmemacherin die Herstellung von Tofu erlebt und mit Hand anlegen darf, dass er keinen Einfluss von Religion aufs Essen in seiner Heimat wahrnehme.

Auf die Spuren von Christentum und Speisen macht sich die entsprechende Folge und ihre Schöpferin in Bayern (Deutschland) und Andalusien (Spanien). In ersterem beobachtet die Kamera Nonnen beim Bierbrauen in einem katholischen Kloster. Schwester Doris Engelhard ist die letzte Brauerin ganz Deutschlands. Diese Folge zeigt auch den mitunter scheinheiligen Umgang mit Geboten. In Fastenzeiten oder am Freitag soll kein Fleisch verzehrt werden, aber es gibt die sogenannten „Herrgottsb’scheißerle“, Teigtaschen in denen Fleisch versteckt ist. Oder Fisch und Biber, die nicht als Fleisch gelten.

Dass es nicht nur Katholik:innen gibt, zeigt die Folge auch mit einer evangelische Theologin, die ein bekömmliches Fastengericht präsentiert.

Im spanischen Andalusien begegnen wir gebackenen Süßigkeiten.

Im indischen Delhi stellt die Folge die junge Köchin Ruchira Hoon-Philipp vor, die selber nicht besonders gläubig ist, dennoch ist ihr Alltag von den hinduistischen Traditionen geprägt, bis hin zu den ayurvedischen Ernährungsregeln. Familie Verma ist gläubig und hält sich strikt an die sattvische Ernährung. „Das sind sehr viele Essens- und Ernährungsregeln, irgendwie wie koscher, aber es halten sich ganz wenige Menschen dran“, sagt Catharina Kleber zu Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… „Eigentlich ist sehr viel verboten: Fleisch, Zwiebel, Knoblauch, scharf, weil intensive Gerüche vermieden werden sollen – wegen der Reinheit von Körper und Seele. Zum Navrati-Fest gibt es dann noch einmal Fastenregeln, die auch Reis und Weizen verbieten. Da bleibt nicht viel übrig, vor allem sind es dann Tabiokaperlen, das ist eine eigene Wurzel, ähnlich unserer Kartoffel, die mit Gemüse und Nüssen gegessen werden.“

KiJuKU: Wie bist du auf die Idee zu dieser Serie gekommen?

Catharina Kleber: Vor vielen Jahren hab ich eine Ausgabe des Magazins fool.se (seit 2011) des schwedischen Paares Lotta Jorgensen und Per-Anders Jörgensen gelesen, das sich immer einem Thema rund um Essen und Ernährung widmet. Eine Ausgabe hat sich mit Religion beschäftigt. Aber meine, unsere Serie ist ganz anders. Das erste Konzept von mir war aus 2018, begonnen haben wir dann gegen Ende 2019.

KiJuKU: Da kam doch ein paar Monate später Corona und die weltweiten Lockdowns?

Catharina Kleber: Das hat einiges durcheinandergebracht. Wir mussten Reisebeschränkungen und Quarantäne-Vorschriften stets im Auge haben, um Drehs zu verschieben. März 2020 wollten wir in Spanien beginnen, Mai 2020 war geplant, in Iran zu drehen, weil wir den Ramadan drinnen haben wollten. Das mussten wir verschieben, haben aber dann dennoch darauf geachtet, dass wir religiöse Feiertage drinnen haben.

KiJuKU: Die einzelnen Folgen sind zwar knapp, aber so dicht und vielfältig, das hat sicher einiges an Vorarbeiten, Vorbereitungen gebraucht, warst du oder das Team jeweils zwei Mal vor Ort, einmal fürs Organisieren und einmal für die Drehs?

Catharina Kleber: Wir haben das meiste aus der Ferne vorbereitet, hatten aber auch lokale Unterstützung zum Beispiel in Spanien, Japan und Indien. Im Iran hat die Produzentin und Co-Regisseurin Niloufar Taghizadeh über ihre Connection die Vorarbeit geleistet; in New York war ich schon eine Woche vorher da, um Leute zu treffen und Locations ausfindig zu machen, in Deutschland hab ich’s auch selber vorbereitet.

KiJuKU: A propos New York, warum habt ihr über das Judentum dort und nicht in Israel gedreht so wie Islam im Iran?

Catharina Kleber: Das war eine extrem schwierige Entscheidung, eine auch sehr persönliche, die Idee, in New York über das jüdische Leben eine Sendung zu machen, trage ich schon seit Jahren mit mir herum. Für mich ist New York einfach jüdisch, das hab ich gespürt, als ich das erste Mal in dieser Stadt war. Und das war ich viel öfter, in Israel war ich erst mit 18 Jahren das erste Mal. New York ist für mich auch ein bisschen wie Heimat, ich bin die ersten 16 Jahre meines Lebens in Washington D.C. aufgewachsen. Und New York ist nicht nur ein genereller Melting Pot, wo praktisch alle Kulturen zusammenkommen, sondern hat auch in Bezug auf jüdisches Leben eine große Vielfalt – von streng-orthodox Gläubigen bis zu solchen, die koschere Regeln oder die strenge Trennung von Milch- und Fleischprodukten nicht so genau nehmen.

So erleben wir die Drehbuchautorin, Co-Regisseurin und persönlich durch die Folgen führende Kleber in der Backstube von Peter Shelsky, „der die Multikulturalität der Stadt in seine jüdische Küche einfließen lässt. Seine Bagels, die ursprünglich von osteuropäischen Einwanderern mitgebracht wurden, gelten als Klassiker in New York. Heute haben die Einflüsse verschiedener Kulturen im Schmelztiegel New York die kulinarischen Grenzen verschwimmen lassen.“

KiJuKU: Was waren die überraschendsten und was die herausfordernsten Begegenungen mit Menschen, Speisen und Religionen?

Catharina Kleber: Das Herausfordernste war sicher Funa Sushi in Japan, ein fermentierter Fisch. Du kannst ihn lieben oder hassen, da scheiden sich die Geister. Ich fand ihn – naja, die Schwierigkeit ist, wie sagst du das vor den Leuten und in die Kamera halbwegs diplomatisch. Ich fand ja, er schmeckt nach saurem Käse. Und dieser Dreh war noch dazu an meinem Geburtstag.

KiJuKU: Das war das einzig herausfordernde Essen?

Catharina Kleber: Ja, ansonsten habe ich sehr viele sehr gute Dinge gegessen.

KiJuKU: Und das Überraschendste?

Catharina Kleber: Es hat mich Vieles überrascht, aber das Erstaunlichste war für mich, wie gut und viel die Menschen im Iran über ihre Geschichte und Kultur Bescheid wissen – bis zum kleinen Marktstandler. Das hab ich so in den anderen Ländern nicht erlebt. In Japan hat ja sogar ein Mönch nach seiner Hingabe zu Buddha befragt nur gemeint: Ich bete halt.

KiJuKU: Du hast erwähnt, dass du bis 16 in Washington aufgewachsen bist…

Catharina Kleber: Ja, dann wurde mein Vater nach Europa versetzt, ein Jahr war ich dann in London und danach in Deutschland.

KiJuKU: Du bist bilingual aufgewachsen?

Catharina Kleber: Ich hab in den USA eine deutsche Schule besucht, aber unsere Freizeitsprache war Germish, Deutsch mit englischen Grammatikrgeln. Deutsch war eher nur die Pflichtsprache in der Schule, aber so gut, dass ich in Deutschland dann leicht das Abi gemacht habe. Zum Studium bin ich mit meiner besten Freundin, deren Mutter aus Linz war, nach Österreich gekommen: Theater-, Film- und Medienwissenschaften und Kompartistik – vergleichende Literaturwissenschaft;, ach ja und ich hab acht verschiedene Nebenfächer angefangen.

KiJuKU: Wie kam’s dann zum Fernseh-machen?

Catharina Kleber: Das war nie mein Plan, kam aber durch eine zufällige Begegnung. Hannes Rossacher suchte Assistenz für die Aufzeichnung von Theaterstücken. Ich habe ja Theaterwissenschaften studiert, selbe auch gespielt und ja so hat’s begonnen und dann kamen nach den Stück-Aufzeichnungen noch solche von Konzerten und Dokus und …

KiJuKU: Was sind die nächsten Projekte?

Catharina Kleber: Ich fahr nach Basel für eine Theatergeschichte und am meisten interessieren mich Porträts über interessante Menschen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen