Zeitungen bilden sozusagen den verbindenden Bogen. Stehen zu Beginn einige der Darsteller:innen mit aktuellen gedruckten Blättern im Bühnenraum, aber auch schon zwischen Eingang und Publikumsreihen in Händen da, so verteilen sie am Ende eine eigene Zeitung an alle Besucher:innen der Performance „(AT) Front“. Es war dies die Präsentation der Arbeit des Theaterclubs 3 im Burgtheater bei dem kürzlich im Vestibül stattgefundenen Festival.

Die Zeitungen zu Beginn stehen stellvertretend für internationale Nachrichten, die am Ende veröffentlicht einige der Interviews, die die Teilnehmer:innen im Rahmen der Recherche für die Performance geführt haben. So wie die Aufführung in deutscher und englischer Sprache, bei der Performance mit einigen Passagen in weiteren Sprachen.

Gekennzeichnet war diese – und ist die Zeitung – von Entfernungsangaben in Kilometern und deren Bruchteilen. Von weit entfernten bis ganz in der Nähe. Und von Daten – vom 1. September 1939 bis nicht zuletzt 24. Februar 2022 – Beginn des 2. Weltkrieges mit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen bis zum Einmarsch russischer Truppen im Nachbarland Ukraine.

Konkrete Erlebnisse, Bedrohungen, Gefühle direkt Betroffener oder „nur“ solcher von Angehörigen oder Freund:innen, wurden in berührenden Szenen gespielt, dargestellt und angesprochen. Sorgen um die Menschen in Kriegsgebieten wo auch immer auf der Welt und schlechtes Gewissen so mancher, die flüchten konnten und nun in (vermeintlicher) Sicherheit leben, aber vielleicht lieber zu Hause helfen würden. Geschilderte Erlebnisse von heute sowie Erinnerungen an frühere Kriegszeiten – nicht nur woanders, sondern auch hier – daher auch ganz kurze Distanz-Angaben.

Leider völlig wahre Sätze wie, dass es keinen einzigen Tag auf der Welt gab / gibt, ohne dass nicht irgendwo auf der Welt Krieg(e) stattfinden bis zur fast unaushaltbaren Aussagen, dass selbst für jene, die hier in Österreich Zuflucht gefunden haben, der jeweilige Krieg ständig anwesend ist / mitschwingt in Gedanken und Gefühlen an jene, die am Ort des Geschehens leben (müssen).

Und dann mit Verteilung der eigenen Zeitungen noch jene fast absurd wirkende Zusatz-Info: Diese Zeitung zu drucken wäre in Österreich teurer gewesen, als sie in der Ukraine produzieren zu lassen – allerdings wurde wenige Tage danach diese Druckerei bombardiert.

Getötete, ja massakrierte Kinder am 7. Oktober in Israel, von Bomben zerfetzte Kinder in Gaza, Libanon, Golanhöhen… Kinder in vielen Ländern des Nahen Ostens sind heute mehr denn je tödlich bedroht, und die die (über-)leben sind mit alltäglicher Gewalt und von Unsicherheit bedroht. Darauf wies vor wenigen Tagen die Regional-Direktorin für den Nahen Osten des Kinderhilfswerks Unicef, Adele Khodr hin.

Das sei aber noch gar nicht alles, so die Expertin. „Neben diesen tragischen Todesfällen gibt es noch viele weitere Kinder, die unter Verletzungen leiden, die ihren Körper für immer gezeichnet haben und unermessliche Schäden an ihrer psychischen Gesundheit verursachen. Viele haben durch die Vertreibung ihr Zuhause verloren und leben in einem ständigen Zustand der Unsicherheit und Angst.“

Doch die Lage der Kinder droht sich noch viel, viel weiter zu verschlechtern. Jede Eskalation der Gewalt in der Region wird zu schwerwiegenden humanitären Folgen führen und das Leben und Wohlbefinden von vielen weiteren Kindern gefährden. Sie wird auch langfristige Auswirkungen auf die Aussichten auf Frieden und Stabilität im Nahen Osten haben. Eine sofortige Deeskalation ist unabdingbar, um das Leben und das Wohlbefinden der Kinder zu schützen, denn die Alternative ist unvertretbar und unvorstellbar.

Unicef ruft weiterhin alle Parteien dringend dazu auf, höchste Zurückhaltung zu üben und Zivilist:innen sowie die lebenswichtigen Dienstleistungen, auf die sie angewiesen sind, gemäß ihrer Verantwortung nach internationalem humanitärem Recht zu schützen. Kinder haben ein Recht darauf, vor Gewalt geschützt zu werden, und dieses Recht sollte immer gewahrt werden.

Diese für Kinder zuständige Organisation der Vereinten Nationen ist allen Widernissen zum Trotz noch vor Ort und arbeitet mit Partnern zusammen, um Kinder in der Region mit wichtigen Dienstleistungen und Hilfsgütern zu unterstützen und zu schützen. „Was Kinder jedoch wirklich brauchen, sind Frieden und Sicherheit, die Chance auf ein Leben in Würde und frei von Entbehrungen und Angst. Und das beginnt mit Deeskalation, einer dauerhaften politischen Lösung und dem Versprechen einer besseren Zukunft.“

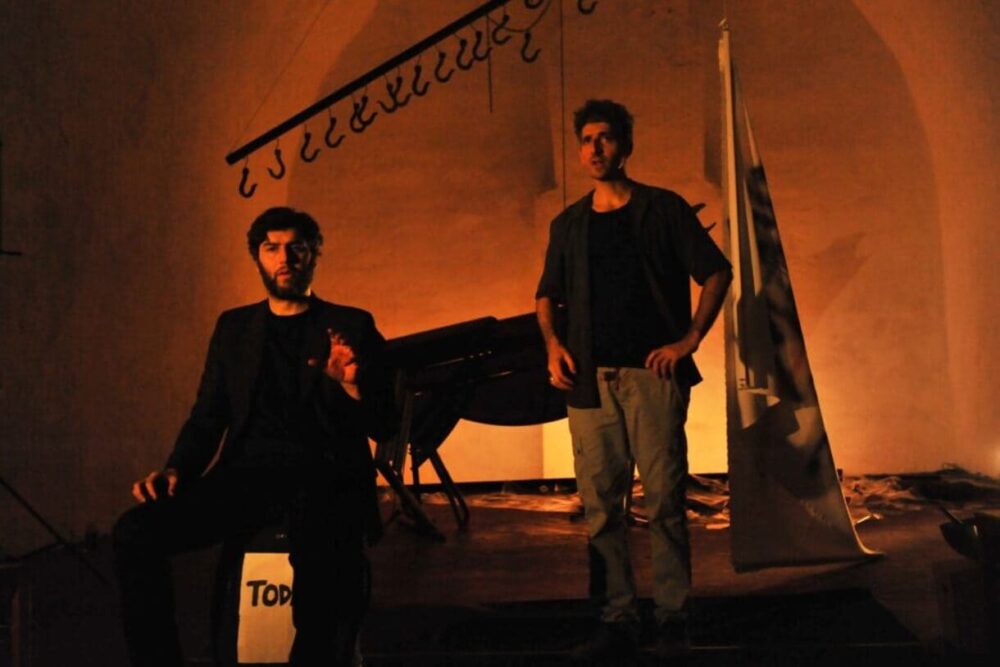

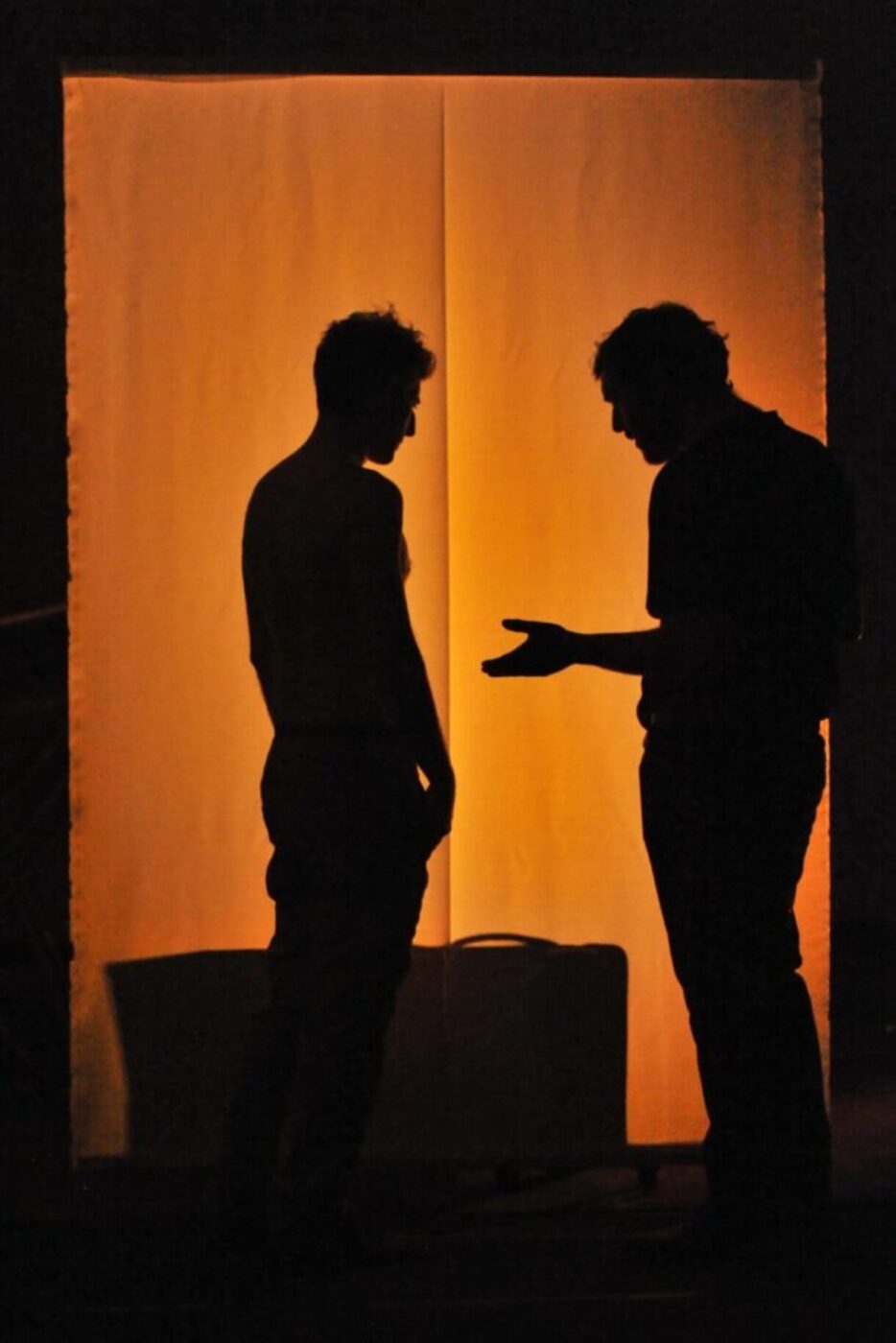

So super wäre unser Stück gewesen, aber leider – Sie wissen ja, 7. Oktober 2023, jetzt mussten wir alles kübeln… Das ist sozusagen die Ausgangsthese von Ido Shaked & Hannan Ishay (Théâtre Majâz) für ihre rund einstündige Performance „A Handbook for the Israeli Theatre Director in Europe“. Und die vermittelt schon eine ordentliche Portion von (selbst-)ironischem Humor. Zu sehen, nein zu erleben, ist das „Handbuch für israelische Theaterregisseur:innen in Europa“ beim „Wortwiege“-Festival in der zum Kultur- und Veranstaltungsort umgebauten ehemaligen Wehranlage von Wr. Neustadt, den Kasematten (keine zehn Gehminuten vom Bahnhof entfernt übrigens).

Jetzt sei alles noch komplizierter, aber das was sie gehabt hätten samt einer großartigen „Metapher des Konflikts“, einfach jetzt nicht spielbar. Noch dazu, wo keine/r weiß, ob das Ausgedachte auch nur 1 ½ Minuten später noch richtig und aktuell ist…

Aber was machen wir jetzt? Sind doch schon eingeladen von einem großen – in der Performance (fiktiven) – Festival. Lass uns doch was völlig jenseits des Konflikts spielen. Zum Beispiel über Fußball.

„Ido: Fußball?

Hannan: Ja, Teams, Nationalhymnen, Stadien, die Europameisterschaft… Fußball ist eine großartige Möglichkeit, über Identität zu sprechen!

Ido: Also fangen wir damit an, gemeinsam die Nationalhymne im Stadion zu singen.

Hannan: Ja.

Ido: Und dann merkt das Publikum nach und nach, dass alles eine nationalistisch-faschistische Energie ist, und das Ganze ist eigentlich eine Metapher für den Konflikt.

Hannan: Ja – nur ohne den Konflikt!“

In ähnlicher Ton- und Spielart geht’s dahin – immer den Konflikt vordergründig aussparen und auf einer anderen Ebene doch sozusagen zu Wort kommen lassen. Trotz der Tragödie des realen Hintergrundes bringen die beiden das Publikum immer wieder zum herzhaften Lachen – nicht selten auch zu solchem, das dann doch irgendwie im Hals steckenbleibt. Hannan Ishay, Reinhardt-Seminar-Absolvent (2011), lebt seit fünf Jahren wieder in Tel Aviv, sein kongenialer Bühnenpartner und Co-Stück-Entwickler Ido Shaked in Paris. Auch dieses Hier- und Dort-Sein wird zum Thema.

Sie beginnen ihre natürlich doch gespeilte Performance mit der Kommunikation (Telefon und eMail) mit dem schon genannten fiktiven Festival, um dann ein Jahr ablaufen zu lassen – mit handschriftlichen Tafeln mit Datums-Angaben. Start: 7. Oktober 2022, ein Jahr vor den koordinierten Angriffen und Morden der Hamas samt Entführung von damals mehr als 200 Geiseln. Das Duo bespielt aber genauso die breite Demokratie-Bewegung gegen den Versuch der rechtsrechten israelischen Regierung, das Justiz-System auszuhebeln. Aber die Minderheit an Demonstrant:innen, die auch auf Besatzung (palästinensischer Gebiete) aufmerksam machten kontert der eine dem anderen: „Dafür ist jetzt keine Zeit…“

Hier noch ein Zitat zum ironischen Wechselspiel zwischen heikle Themen umschiffen und dann doch so „nebenbei“ anzusprechen:

„Hannan: … Aber wir haben noch nichts gesagt: Massaker, Geiselnahmen, Vergewaltigungen, Bombardierungen, Kinder…

Ido: Wir haben es gerade gesagt.

Hannan: Und was ist mit dem Krieg? Wir haben noch nicht einmal etwas über den Krieg gesagt?!

Ido: Okay, hier hast du es; wir haben auch den Krieg erwähnt.

Hannan: Was haben wir gesagt? Wir haben nichts gesagt! Wir gehen auf eine militärische Operation ohne absehbares Ende und ohne echte Ziele. Es werden 3-jährige Kinder im Gazastreifen entführt, wir bombardieren eine Zivilbevölkerung, die nirgendwohin fliehen kann… Ganze Familien, auf beiden Seiten, werden zerstört und weiter ausgelöscht.

Ido: Wir können nicht darüber sprechen. Es gibt keine Worte, um es zu beschreiben.“

Die beiden spielen nicht nur voller (Spiel-)Witz und vermitteln Empathie – so wie sie die aktuell explosive Lage in Nahost thematisieren schwingt eine gewisse Allgemeingültigkeit unabhängig vom Ort des Geschehens mit. Detail-Info: Die beiden spielen auf Englisch – es gibt bewusst keine Übertitel, weil das Mitlesen zu sehr vom beeindruckenden Schauspiel sowie Mimik und Gestik ablenken würde; aber es gibt die deutsche Übersetzung der gesprochenen Texte auf der wortwiege-Homepage zum Download. Absolute Anschau-, nein Miterleb-Empfehlung – und an Veranstalter:innen, das Duo unbedingt einzuladen.

Die wohl intensivste halbe Theaterstunde tourt seit Wochen über deutschsprachige Bühnen, derzeit – leider nur bis 2. Februar 2024 – macht sie Station im Hamakom (Theater Nestroyhof in Wien-Leopoldstadt). Der Titel legt schon den aktuellen Bezug nahe – wenngleich in der Diskussion nach den knapp 30 Minuten die via Online-Video zugeschaltete Autorin Wert darauf legt, dass sie den Text bewusst frei von Zeit und Verortung gehalten hat und universell versteht: „Wie man nach einem Massaker humanistisch bleibt in 17 Schritten“.

Eineinhalb Wochen nach dem 7. Oktober hat Maya Arad Yasur, die in Tel Aviv lebt und deren bisherige Stücke in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt wurden, den Text – ausgehend von den ureigensten Gefühlen und Ängsten geschrieben. Furcht, einzuschlafen vor weiteren unvorhersehbaren Attacken, Sorge um die eigenen Kinder, die sie mit ihrem Körper schützen will und mit ihnen in deren Betten schläft. Angst aber auch, verliert sie die eigene Humanität, Empathie, droht sie die Menschen auf der anderen Seite – wie es manche Politiker machten – als Tiere zu betrachten? Daher immer wieder der Satz „Mütter auf der anderen Seite haben auch Kinder“.

Inszeniert von Sapir Heller performt die Schauspielerin Lena Kalisch diesen Text – wobei die gesprochenen Worte aus dem Off eingespielt werden. Kauert sie – anfangs sozusagen Schutz suchen unter einem Tisch, so wird dieser und ein daneben stehender Sessel mit Schnüren weggezogen. Pur und schutzlos steht sie in einer Art fast Sitzhaltung in der Luft. Quält sich die Gedanken aus dem Körper. Neben den Ängsten ums eigene und vor allem das Leben der Kinder machen sich bald jene breit: Was macht das mit mir. Und meinem Verhältnis zu den Menschen auf der „anderen Seite“.

Die Tier-Metapher wird schon im Vorspiel nahegelegt, in dem Tierdokus über einen Screen laufen: Ein Hai der Robben frisst, eine Riesenschlange, die Beute erdrückt…

Gedanken an Rache, Zynismus, Vernichtung… – die an- und ausgesprochen – und extrem berührend körperlich zu spüren sind. Fast unaushaltbar diesem inneren Ringen zuzuschauen. Pendelnd zwischen Verständnis für de-humanisierende Gefühle und Sichtweisen und der Hoffnung, es mögen doch die Elemente der Empathie, der Humanität die Oberhand gewinnen…

An die kurzen Performance-Abende schließen sich jeweils Podiumsdiskussionen an, die jeweils schwerpunktmäßig einem Thema gewidmet sind. Nach „Trauma“ nach der Wien-premiere am letzten Jänner-Abend, folgen „Humanismus – Wie bleiben wir humanistisch angesichts der Massaker und des Krieges?“ (1.2.24) sowie „Versöhnung – Ist ein Tag danach möglich?“ (2.2.24)

„Ich denke, ich spreche im Namen vieler Menschen hier, wenn ich sage, dass die letzten Wochen absolut verheerend waren. Für viele von uns waren sie nicht nur deshalb verheerend, weil wir oder unsere Freund:innen vielleicht Freund:innen oder Angehörige durch Terror und Krieg verloren haben, sondern auch, weil viele von uns den Raum verloren haben, um um alle zivilen Opfer zu trauern, ob sie nun Israelis oder Palästinenser:innen sind. Ich habe das Gefühl, dass es zu einer umstrittenen Position geworden ist, Empathie für alle Opfer von Gewalt zu empfinden, auch wenn sie zur „anderen Seite“ gehören. Es ist zu einer umstrittenen Position geworden, sich gegen das Töten unschuldiger Menschen zu stellen und ein Ende des Krieges zu fordern.“ Dies ist der Beginn der Rede von Isabel Frey, die sie Sonntagabend bei der mittlerweile zweiten Kundgebung innerhalb von zwei Wochen auf dem Platz der Menschenrechte vor dem Wiener MuseumsQuartier gehalten hat – die ganze Rede, die zum Besten und Differenziertesten gehört, das in den vergangenen vier Wochen nach dem ungeheuren brutalen Terror-Überfall der Hamas im Süden Israels gesagt worden ist, darf Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… veröffentlichen – sie ist in einem eigenen Artikel, der am Ende dieses Beitrages verlinkt ist.

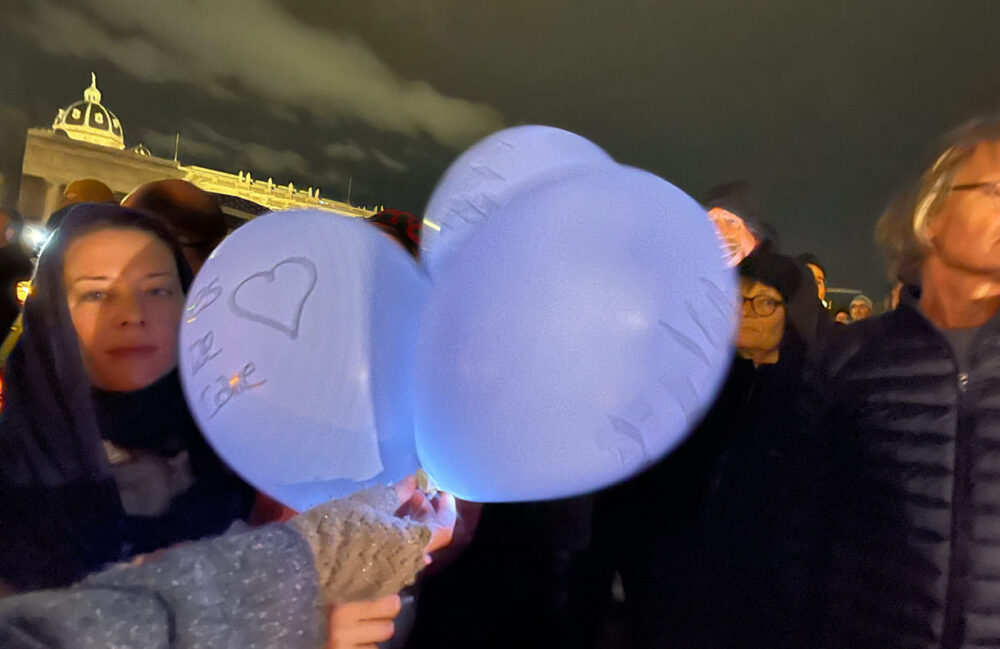

Mehr als 500 Menschen waren zu dieser „Mahnwache“ vor und rund um das von Ulrike Truger gestaltete Denkmal an Marcus Omofuma, der im Zuge einer Abschiebung im Flugzeug gefesselt mit zugeklebtem Mund erstickte (Mai 1999), gekommen. Aufgerufen hatte die oben schon kurz beschriebene Initiative „standing.together.vienna“. Zu Beginn wurde gebeten, weder Fahnen noch Logos zu hissen. Die Kundgebung selber solle ein konfliktfreier Raum sein und bleiben – jenseits aller ideologischen, ethnischen, religiösen und sonstiger Unterschiede. Sogar eigene Awareness-Teams wanderten umher, für den Fall, dass sich jemand unwohl fühle oder Angst habe. Diese Ehrenamtlichen blieben „arbeitslos“.

Den Auftakt zur Kundgebung spielten die kurdischen Musikerinnen und Sängerinnen Sakîna Têyna und Özlem Bulut. Sie kennen das Leben als verfolgte Angehörige einer Minderheit und sangen unter anderem ein Wiegenlied – niemand auf der Welt solle Angst um ein kleines Kind in der Wiege haben!

Kunst und Künstler:innen bekamen überhaupt mindestens soviel Raum wie Redner:innen – wobei manche beides verbanden. So bat das Kunst-Duo Osama Zatar (geboren im palästinensischen Ramallah) und Inbal Volpo (aus Oranit, Israel) um eine Minute der Stille mit brennenden Kerzen. Die beiden sind Teil der Initiative One State Embassy, die wenigstens in der Kunst alle Grenzen der Welt überwinden will.

Isabel Frey, die schon eingangs erwähnte Rednerin ist jiddische Sängerin und brachte das Lied „A shtik fun harts“ (Ein Stück vom Herzen – das in viele Teile zerspring/zersprungen ist) von Josh Waletzky zu Gehör – Video-Ausschnitt ist in diesem Beitrag verlinkt. Der bekannte Marwan Abado konnte als Abschluss sein Instrument (Oud) nicht mehr spielen, da nach zweieinhalb Stunden seine Finger schon zu kalt dafür waren, er sang über die Sehnsucht nach einem ganz langweiligen Tag in Palästina, an dem einfach „nichts passiert“ – auch da Videoausschnitte verlinkt.

So wie die kurdischen Sängerinnen eigene Erfahrungen mit dem jetzigen Nahost-Krieg verbanden, so tat dies auch die Rednerin Medina Abau. Sie habe eine Mutter aus dem Iran und einen Vater aus dem Kosovo, wo vor Jahren am Höhepunkt der bewaffneten Auseinandersetzungen sie 182 Tage nichts von den Verwandten väterlicherseits gehört und täglich um deren Leben gezittert hätten. Seit dem Vorjahr, seit dem Tod von Jina Mahsa Amini engagiere sie sich verstärkt für die Demokratiebewegung im Heimatland ihrer Mutter.

Nadine Sayegh, Autorin des Buches „Orangen aus Jaffa“, spielte mit dem Brechen von Klischees. Sie begann auf Französisch zu begrüßen, um Arabisch fortzusetzen und sich eine Kufiya (traditioneller palästinensischer Schal) um den Hals zu hängen. Und sie versuchte – trotz der aktuellen fast aussichtslosen Lage auf Frieden – Mut zu machen. Auch in Südafrika sei die Apartheid überwunden, in Ruanda der Völkermord der Hutu an den Angehörigen der Tutsi-Minderheit (geschätzte 800.000 Tote in knapp mehr als drei Monaten), überwunden worden. Auch wenn damit nicht alle Konflikte und Probleme vorbei wären.

Der Tenor aller Reden, aller künstlerischen Beiträge, der gesamten Kundgebung: Allen zivilen Opfern gedenken – und als Konsequenz die Forderung nach einem Waffenstillstand sowie humanitärer Hilfe für die Bewohner:innen Gazas. Der Krieg wirft aber auch Schatten nach Europa, Auswirkungen sind hier spürbar wie der extrem gestiegene Antisemitismus, aber auch antimuslimischer Rassismus habe zugenommen, konstatierte Muna Duzdar, Nationalratsabgeordnete der SPÖ. „Es darf nicht einmal der Eindruck entstehen, dass Menschen feiern, wenn Menschen getötet werden!“, verlangte sie. Anderseits dürften Menschen niemals als „Kollateralschaden“ bezeichnet und getötet werden. Außerdem kritisierte sie das Abstimmungsverhalten des neutralen Österreich in der UNO bei der Resolution, die in der Vorwoche sofortigen Waffenstillstand und humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung verlangte.

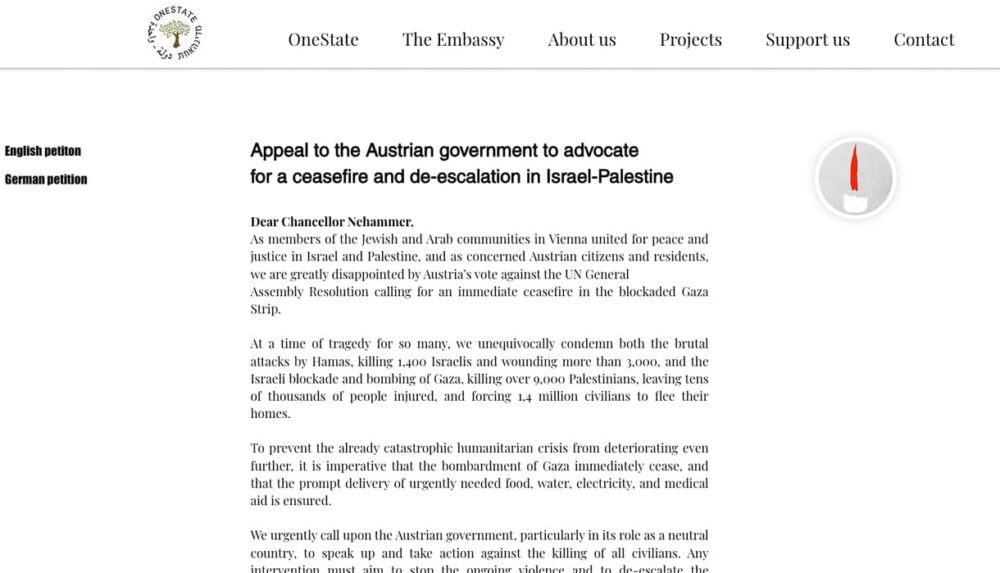

Immer wiesen Redner:innen auf einen herumgereichten, groß ausgedruckten, QR-Code hin, mit dem Teilnehmer:innen zu einer Petition an die österreichische Bundesregierung kamen/über die untern verlinkte Homepage kommen. Diese beginnt mit dem Satz „als Mitglieder jüdischer und arabischer Gemeinschaften in Wien, vereint in unserem Bestreben nach Frieden und Gerechtigkeit in Israel und Palästina und als besorgte österreichische Bürger*innen und Bewohner*innen dieses Staates, sind wir zutiefst bestürzt, sowie enttäuscht darüber, dass Österreich gegen die Resolution der UN-Generalversammlung, die einen sofortigen Waffenstillstand im blockierten Gazastreifen fordert, gestimmt hat.“

Und weiter heißt es: „In einer für so viele Menschen tragischen Zeit verurteilen wir unmissverständlich sowohl die brutalen Angriffe der Hamas auf Israel, bei denen 1.400 Israelis getötet und über 3.000 verletzt wurden, als auch die israelische Blockade und Bombardierung des Gazastreifens, bei der über 9.000 Palästinenser*innen getötet, zehntausende Menschen verletzt und 1,4 Millionen Zivilist*innen in Gaza zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen wurden.

Um eine weitere Verschärfung der bereits katastrophalen humanitären Lage zu verhindern, muss die Bombardierung des Gazastreifens sofort eingestellt und die unverzügliche Lieferung von dringend benötigten Nahrungsmitteln, Wasser, Strom und medizinischer Hilfe sichergestellt werden.

Wir appellieren dringend an die österreichische Bundesregierung, besonders in ihrer Rolle als Vertretung eines neutralen Staates, sich gegen die Tötung aller Zivilist*innen auszusprechen und einzuschreiten. Jede Intervention muss darauf abzielen, die anhaltende Gewalt zu beenden und den Konflikt zu deeskalieren. Wir würden uns auch wünschen, dass sich Österreich für integrative, langfristige Lösungen in der Region einsetzt, um Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit für alle zu erreichen. …“

Walter Baier, Vorsitzender der europäischen Linken, der selber, wie er sagte, aus einer kommunistisch-jüdischen Familie stammt – eine Großmutter wurde im KZ Auschwitz ermordet, der Vater überlebte, schwer gezeichnet, das KZ Dachau, fand es unter anderem „un-erträääglich“, dass rechte Politiker zynisch die Shoah, den systematischen Mord der Nazis an Jüd:innen, instrumentalisieren, um den Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung zu rechtfertigen. Dagegen gilt es realpolitisch anzuerkennen, dass es auf diesem Gebiet zwei Völker gibt, die beide das Recht haben, in Sicherheit, Frieden und Würde zu leben.

Die Shoah sei ein Verbrechen weißer Europäer an weißen Europäern gewesen. Dafür heute die Palästinenser:innen haftbar zu machen wäre ein Ausdruck des Kolonialismus, der noch immer die Mindsets in europäischen Staaten präge.

onestateembassy _ standingtogetherpetition

Ich danke Ihnen allen, dass Sie heute hierher gekommen sind, um gemeinsam aller zivilen Opfer in Israel und Palästina zu gedenken und für Frieden und Menschlichkeit einzutreten. Ich denke, ich spreche im Namen vieler Menschen hier, wenn ich sage, dass die letzten Wochen absolut verheerend waren. Für viele von uns waren sie nicht nur deshalb verheerend, weil wir oder unsere Freund:innen vielleicht Freund:innen oder Angehörige durch Terror und Krieg verloren haben, sondern auch, weil viele von uns den Raum verloren haben, um um alle zivilen Opfer zu trauern, ob sie nun Israelis oder Palästinenser:innen sind. Ich habe das Gefühl, dass es zu einer umstrittenen Position geworden ist, Empathie für alle Opfer von Gewalt zu empfinden, auch wenn sie zur „anderen Seite“ gehören. Es ist zu einer umstrittenen Position geworden, sich gegen das Töten unschuldiger Menschen zu stellen und ein Ende des Krieges zu fordern. Und es ist noch umstrittener geworden, sich gegen die Besatzung und für die Notwendigkeit eines gerechten Friedens in Israel und Palästina auszusprechen.

In den letzten Wochen habe ich oft daran gedacht, wie mein Vater mir den israelisch-palästinensischen Konflikt erklärte, als ich achtzehn Jahre alt war. Er nannte ihn einen „Krieg der Narrative“, die miteinander völlig unvereinbar sind. Ich habe diese Unvereinbarkeit selbst erlebt, als ich mit einem Narrativ aufwuchs und dann von der Existenz eines anderen erfuhr. Ich bin in einer sozialistisch-zionistischen Jugendbewegung aufgewachsen, nicht weil meine Familie besonders zionistisch war, sondern weil dies die einzige Möglichkeit für ein säkulares jüdisches Leben in Wien war, auch als Folge der Zerstörung des jüdischen Lebens in der Stadt durch das Nazi-Regime. Bis ich 18 war, hatte ich das Wort „Besatzung“ noch nie gehört. Als ich für ein Jahr nach Israel-Palästina kam, begann ich zum ersten Mal zu verstehen, dass mir und den anderen jungen Menschen in meiner Gemeinde nicht die ganze Geschichte erzählt worden war. Als ich 2013 von einer von Breaking the Silence organisierten Tour durch Hebron zurückkehrte, rief ich meine Eltern unter Tränen an und fragte sie: „Warum habt ihr mir das nicht gesagt?“ Seitdem bin ich eine Aktivistin gegen die Besatzung und für Gerechtigkeit, gleiche Rechte und Frieden für alle in Israel und Palästina.

Das vergangene Jahrzehnt war auch ein erfreulicher, aber manchmal auch schmerzhafter Prozess des Lernens, zwischen den Erzählungen zu wechseln. Es war ein Prozess des Verlernens – des Verlernens vieler der Erzählungen, mit denen ich aufgewachsen war, des Verlernens meiner eigenen Vorurteile und des verinnerlichten Rassismus; und gleichzeitig ein Prozess des Lernens – des Lernens, zuzuhören und die Erzählungen anderer Menschen zu akzeptieren, und des Lernens, zwischen verschiedenen Erzählungen zu koexistieren. Ich habe daran gearbeitet, einen Raum für das Jüdischsein zu schaffen, der Solidarität mit den Palästinenser:innen ermöglicht – Teil einer jüdischen Gemeinschaft zu sein und gleichzeitig die ethno-nationalistischen Tendenzen in ihr in Frage zu stellen und Teil einer breiteren nicht-jüdischen Linken zu sein, die das Recht der Israelis auf ein Leben in Sicherheit, Frieden und Selbstbestimmung akzeptiert und sich gegen alle Formen von Antisemitismus oder Judenhass wendet, während sie für eine gerechte und friedliche Zukunft für alle arbeitet. Diese Arbeit erforderte es, sich zwischen den Welten zu bewegen, die Worte sorgfältig zu wählen, und brachte es auch mit sich, dass ich mich dabei manchmal verbrannte. Aber ich blieb hartnäckig, weil ich der Meinung war, dass es sich zutiefst lohnt.

Am 7. Oktober, seit dem Massaker der Hamas an israelischen Zivilist:innen in der Grenzregion des Gazastreifens, fühlte es sich an, als ob alle Errungenschaften meiner Arbeit der letzten zehn Jahre einfach in Stücke zerbrachen. Es fühlte sich an, als ob alle Vermittlungskanäle, die ich aufgebaut hatte, plötzlich zusammenbrachen, als ob alle verständnisvollen Ohren plötzlich aufgehört hatten zuzuhören. Einige nichtjüdische Aktivist:innen, die ich als Verbündete im Kampf für palästinensische Freiheit betrachtet hatte, weigerten sich, Worte der Trauer für die 1400 von der Hamas getöteten israelischen Zivilist:innen zu finden und legitimierten diese brutale Gewalt manchmal sogar als notwendigen Widerstand. Einige jüdische Menschen aus meiner Gemeinde, die bis dahin nie virulent gewesen waren, riefen plötzlich zur Rache an unschuldigen Zivilist:innen und zur Kriminalisierung jeglicher Palästina-Solidaritätsaktivität auf. Ich fühlte mich hin- und hergerissen zwischen der Trauer um die von der Hamas getöteten und entführten Menschen, bei denen es sich manchmal um entfernte Verwandte handelte, die aber auch enge Freund:innen oder Familienangehörige hätten sein können, und der Trauer um die unschuldigen Menschen, die in Gaza durch Israels wahllose Bombardierungen getötet wurden und die nie mit einem anderen Namen als „Kollateralschaden“ bedacht oder anerkannt wurden. Aufgrund dieses Gefühls des Auseinanderfallens beschloss ich, eine Mahnwache zu organisieren, bei der es darum ging, zusammenzustehen, so schwierig das auch erscheinen mag.

Aber wie können wir in solchen Zeiten, in denen jeder Dialog oder jede gegenseitige Akzeptanz unmöglich erscheint, zusammenstehen? Es ist naiv zu glauben, dass wir die tiefen Gräben, die das jüdische und das palästinensische Volk so weit voneinander entfernt erscheinen lassen wie nie zuvor, vollständig überwinden können. Was wir jedoch tun können, ist, Brücken zu bauen, Brücken des Verständnisses, die es ermöglichen, dass unterschiedliche Erzählungen, Geschichten und Traumata nebeneinander bestehen können. Wir müssen verstehen, dass die schrecklichen Berichte über das Massaker jüdische Menschen weltweit an das Trauma jahrhundertelanger antisemitischer Gewalt in Europa und deren völkermörderischen Höhepunkt in der Shoah erinnern. Wir müssen verstehen, dass die Bilder von hunderttausenden Menschen im Gazastreifen, die ihre Heimat verlassen, die Palästinenser:innen weltweit an die Massenvertreibung und ethnische Säuberung erinnern, die sie seit Beginn der Nakba, der Katastrophe, bis zur Gründung des Staates Israel durchlebt haben. Verstehen, dass die Angst vor antisemitischen Angriffen die in Wien lebenden Juden und Jüdinnen an die Zerstörung jüdischen Lebens in dieser Stadt während des Naziregimes erinnert. Verstehen, dass in Wien lebende Palästinenser:innen, die die israelische Flagge auf dem Dach des Bundeskanzleramtes sehen, während sie als Hamas-Anhänger:innen kriminalisiert werden, weil sie um ihre in Gaza getöteten Verwandten und Freund:innen trauern wollen, sie an die jahrzehntelange Vernachlässigung und Unterdrückung der individuellen und kollektiven Rechte ihres Volkes in Israel und der Welt erinnert.

Verstehen ist nicht gleichbedeutend damit, gleich zu werden. Es setzt nicht voraus, dass man die Erzählung eines/einer anderen vollständig akzeptiert und seine eigene aufgibt. Es bedeutet einfach, diese unterschiedlichen Realitäten nebeneinander bestehen zu lassen und Möglichkeiten zu finden, Brücken zwischen ihnen zu bauen. Ich glaube, dass wir alles tun müssen, was wir können, um zu verhindern, dass wir noch weiter auseinander getrieben werden, und dass wir fest zusammenstehen müssen gegen die Tötung unschuldiger Menschen, gegen Krieg, Besatzung, Massentötungen und Massenvertreibungen, und dass wir auch in den schlimmsten Zeiten weiter zusammenstehen müssen für Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit für alle Menschen, die in Israel und Palästina leben.

Ich möchte mit einem Zitat der israelischen Aktivistin Sahar Vardi schließen, das mich sehr berührt hat. Sie schreibt: „Wir, die Linken, werden oft einer doppelten Loyalität bezichtigt. Und an Tagen wie diesem spüre ich das wirklich.“ Und weiter: „[…] Loyalität ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es ist doppelter Schmerz, doppelter Herzschmerz, Sorge, Liebe. Es bedeutet, die Menschlichkeit von allen zu bewahren. Und das ist schwer. Es ist so schwer, hier Menschlichkeit zu haben. Es ist anstrengend, und es fühlt sich an, als ob die Welt dich immer wieder auffordert, loszulassen. Es ist so viel einfacher, „eine Seite zu wählen“ – es ist fast egal, welche. Entscheiden Sie sich einfach für eine Seite und bleiben Sie dabei, um zumindest den Schmerz zu verringern, den Sie empfinden. Und zumindest das Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein und nicht so allein mit all dem. Als ob das wirklich eine Option wäre. Als ob wir nicht verstehen würden, dass unsere Schmerzen miteinander verbunden sind.“

Hier unten geht es zu einem Bericht über die Kundgebung, bei der Isabel Frey die obige Rede – dort auf Deutsch und Englisch – gehalten hat; mit Fotos und Videos.

Der vielleicht leiseste sichtbare Protest unter den rund 20.000 Teilnehmer:innen der Lichtermeer-Kundgebung gegen Terror, Hass, Gewalt und Antisemitismus stand auf drei weißen Luftballons: Bring them home, Yes we care, Stop Antisemitsim.

Bringt/holt sie nach Hause – damit sind die rund 240 Geiseln gemeint, die Terroristen der Hamas am 7. Oktober 2023 nach Gaza verschleppt haben. Zuvor hatten sie in koordinierten Angriffen etwa 1.400 Menschen ermordet, ja richtiggehend abgeschlachtet. Wie schon mehrfach erwähnt: Der größte Massenmord an Jüd:innen nach dem Holocaust, der systematischen Tötung durch die Nazis in der Zeit der faschistischen Herrschaft und des zweiten Weltkriegs.

Die Kundgebung am 2. November 2023 thematisierte aber auch die seit diesem Überfall im Süden Israels steigende Anzahl antisemitischer Attacken – in Wien etwa den Brandanschlag auf den jüdischen Teil am Wiener Zentralfriedhof mit Hakenkreuz-Schmierereien an der Mauer oder das Runterreißen der israelischen Flagge an der Außenmauer der Synagoge in der Wiener Innenstadt.

Gedacht wurde auch der Opfer des Terroranschlags in Wien drei Jahre zuvor. Organisiert worden war die Kundgebung von der Initiative „Yes we care“ (ja, wir kümmern uns), die schon in der Corona-Zeit mit Lichter-Ketten und -Ringen gegen den damals aufkommenden Hass beispielsweise gegen Pflegepersonal und für Gemeinsamkeit, Zusammenstehen demonstrierte.

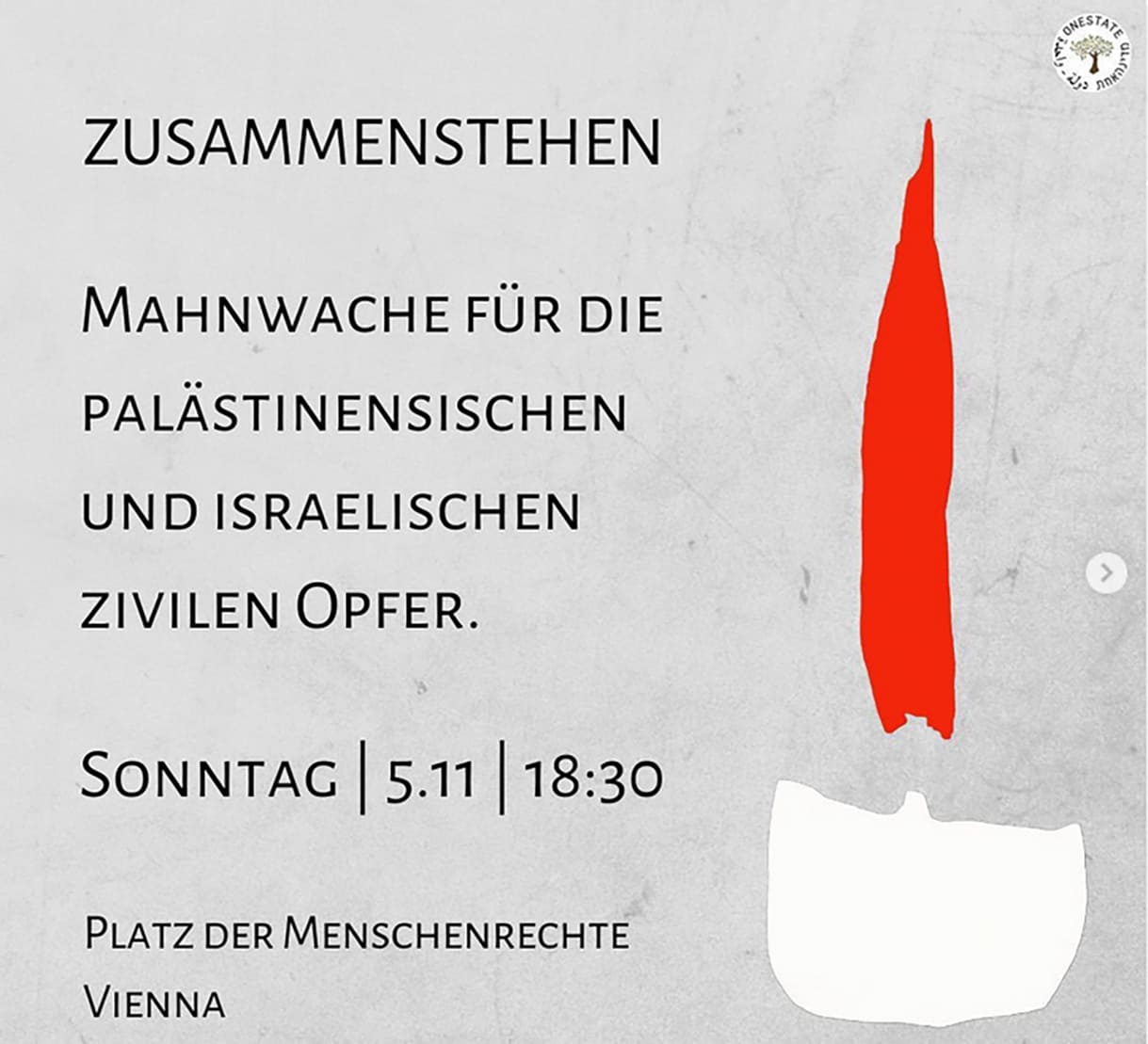

Am Sonntag, 5. November 2023, findet übrigens auf dem Platz der Menschenrechte (Mariahilfer Straße neben dem MuseumsQuartier) eine Mahnwache für die zivilen sowohl israelischen als auch palästinensischen Opfer statt – zu der „standing.together.vienna“ (Jüdisch-arabische Initiative in Wien für Frieden in Nahost) aufruft.

Seit mehr als 50 Jahren ist der Schweizer Luftkurort Davos noch mehr bekannt für sein jährliches Treffen des Weltwirtschaftsforums. Die Mitgliedsunternehmen sind weltweit tätig und ziemlich reich, laut Wikipedia allesamt mit einem Umsatz von jeweils mehr als 4,5 Milliarden Euro. Aufgrund dieses – ökonomischen – Gewichts kommen beim Forum immer auch wichtige Politiker:innen, Wissenschafter:innen und nicht zuletzt Medien-Vertreter:innen in den Kanton Graubünden, in dem Davos liegt. Umwelt- und soziale Fragen wurden in den vergangenen Jahren auch hier zunehmend zum Thema.

Da gerade diese beiden für heutige Kinder und Jugendliche für ihr weiteres Leben bestimmend sind, ja dieses geradezu gefährden, fand kürzlich an ebendiesem Ort das erste „World Child Forum“ (WCF, Welt Kind Treffen) statt. Rund 120 junge Menschen aus 20 Ländern aus Europa, Afrika, Süd- und Nordamerika sowie Antarktis (Pazifik) kamen zusammen. „Die Jüngsten waren so sechs, sieben Jahre, die ältesten 20 und ein bisschen darüber, die meisten so um die 15 oder 16 Jahre“, so die für Medienkontakte zuständige Kathrin Klass zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Wir wollten natürlich auch mit einigen der Teilnehmer:innen selber reden. Trotz all der Hektik dieses Treffens, in dem die Kinder und Jugendlichen in sehr flexiblen, offenen, intensiven Workshops sowohl kreativ als auch inhaltlich arbeiteten, diskutierten, Forderungen, Wünsche und viele Fragen formulierten, gelang dies. Hier drei kurze verschriftlichte Versionen der Online-Video-Gespräche.

Shirin Makonda ist 15 und kommt aus Morogoro (Tansania, ca. 200 km westlich der Hauptstadt Daressalam). Sie kam gemeinsam mit 15 anderen Jugendlichen ihrer Schule. Zunächst schwärmte sie davon, dass „es hier ganz anders zugeht als bei anderen Kongressen. Sonst sind es immer eher eine Art von Seminaren, du hörst etwas, und fährst wieder. Hier war es ganz anders – so viele unterschiedliche Menschen konnten wirklich miteinander leben, wir konnten uns intensiv austauschen und echte Freundschaften knüpfen.“

In der Sache selbst berichtet sie „vor allem konnten wir Ideen und Beiträge für unsere eigene Zukunft entwickeln und gestalten. Ich habe – wie auch die anderen – die Chance bekommen, an unserer eigenen Zukunft zu arbeiten. Dazu haben wir unter anderem die wichtigsten Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, benannt und in einer Box gesammelt (genannt Schatzkiste). Dazu gehört natürlich, wie der Planet geschützt werden kann – sowohl was das Klima betrifft als auch wie Frieden gemacht werden könnte. Diese Fragen, Probleme und Ideen sollen dann beim nächsten Weltwirtschaftsforum präsentiert werden.“

„Die Gruppe aus Tansania hat gleich zu Beginn mit Trommeln, Gesängen und Tänzen die Stimmung bei unserem Treffen gerockt“, ergänzt die Medien-Verantwortliche gegenüber dem Journalisten.

Gaia Hoshen reiste aus Tel Aviv (Israel) an. Sie ist freiwilliges Mitglied der NGO „Combatants for Peace“ (KämpferInnen für den Frieden), die sich für ein friedliches Miteinander von Israel und Palästina in einer 2-Staaten-Lösung einsetzt. „Ich kam dazu, weil ich bei Demonstrationen für den Frieden dabei war. So ist für mich bei dem World Child Forum auch das Wichtigste, neue Leute zu treffen, miteinander zu diskutieren, um Toleranz rund um die Welt zu fördern. Und anderen Perspektiven zu eröffnen mit positiven Beispielen, wie friedliches Miteinander funktionieren kann und könnte.

Die 22-jährige arbeitet in einem Start-Up-Unternehmen im Medizinbereich.

Julius von Bismarck aus Deutschland, hatte von einem Bekannten und seiner Tochter vom World Child Forum gehört, „dann hab ich mir das Programm angeschaut, die vielen offenen Räume, in denen selbst viel zu gestalten war samt eigenen Beiträgen und Begegnungen haben mich überzeugt, hierher zu kommen. Und es hat sich bewahrheitet“, strahlt er im Online-Video-Interview.

„Ich bin Teil der Students for Future und bei einer Vereinigung, die sich für nachhaltige Lehre gerade in der Ökonomie einsetzt“, berichtet der Student einer speziellen Kombination von Philosophie, Politik und Ökonomie an der Universität von Witten/ Herdecke. Über das Umweltthema hinaus habe sich sein Blick bei dem Treffen in Davos erweitert. Als ein Beispiel nennt er „die Begegnung mit einem Teilnehmenden aus der Elfenbeinküste über die Rolle des Internationalen Währungsfonds. Theoretisch hatte ich mich damit zwar schon beschäftigt, aber seine konkreten Erzählungen der Auswirkungen der IWF-Politik waren für mich eine sehr einprägsame Erfahrung.“

Eines der Videos auf dem Insta-Account des WCF zeigt viele der Zettel, die die Teilnehmer:innen für die „Schatzkiste“ geschrieben haben. Auf vielen haben sie Fragen an Erwachsene (nicht nur) des Weltwirtschaftsforums gestellt: Ob der Präsident gut schlafen könne, warum es so enorm Reiche und so viele Arme auf der Welt gibt. Wie können wir die Welt schützen, eine bessere Zukunft erkämpfen…? Warum wird so viel Geld in Kriege gesteckt, wenn doch damit Arme unterstützt werden könnten? Die meisten auf Englisch, manche auf Deutsch, andere auf Arabisch. Einer der Wünsche funktioniert als (akustisches) Wortspiel nur im Englischen: „Make Peace, not pieces!“ (Macht Frieden, nicht Stückwerk!)

Übrigens , nur noch bis 31. Juli 2023 haben Kinder und Jugendliche beim Kreativwettbewerb „Denk dir die Welt“ von Unicef-Österreich die Möglichkeit mitzumachen – mehr dazu in diesem KiJuKU-Beitrag hier unten:

Mitte der Woche (12. Juli 2023) ging das 17. PeaceCamp, das erste nach den Pandemiejahren, zu Ende. Zehn Tage lang hatten Jugendliche aus Israel – jüdische und arabische -, Ungarn und Österreich gemeinsam Spiel, Spaß. Kreative Workshops und (heftige) Diskussionen. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… war bei der abschließenden Show4Peace im Dschungel Wien – zu einem Bericht darüber gibt’s den Link unten am Ende dieses Beitrages. Vier der Teilnehmer:innen erzählten dem Reporter über ihre Eindrücke: Ido (16) aus Kfar-Hasidim (Israel), Ehab (16) aus Nazareth (Israel), Hanna (16) aus Budapest (Ungarn) und Ami (17) aus Wien (Österreich).

Ido: Ich war vor den zehn Tagen sehr aufgeregt. Und kurz gefasst, das PeaceCamp brachte mehr als ich erwartet habe mit all diesen wundervollen Menschen und jetzt ist es wenige Stunden vor dem Abschiednehmen.

Natürlich spielte der Konflikt zwischen Israel und Palästina eine große Rolle, es war Platz und Zeit, darüber intensiv zu diskutieren. Aber aufgrund der vielen gemeinsamen Aktivitäten haben wir nicht zu viel darüber geredet. Und selbst dann, wenn wir intensiv diskutiert haben, waren wir alle freundlich und nett zueinander. Das ist mein Eindruck von dem, was PeaceCamp kann. Als Kids, als Jugendliche ist es vielleicht noch leichter zu begreifen: Wir sind alle Menschen.

Ehab: Die ersten beiden Tage hatten wir nur Spaß, konnten Teenager sein. So war es einfach, den Kontakt zueinander zu knüpfen. Ja, und dann kamen die großen Runden dazu, in denen wir ernsthaft diskutierten. Was ich am PeaceCamp mochte und mag, ist wie intensiv auch immer die Diskussionen waren, gleich danach waren wir einfach die Teenager wie in den ersten beiden Nur-Spaß-Tagen. Wir haben nie politischen Fragen vermischt mit dem, wer wir als Menschen sind. Wie unterschiedlich auch unsere Standpunkte waren oder sind, wir respektieren und mögen einander einfach als Menschen.

Hanna: In den zehn Tagen habe ich all die anderen Jugendlichen als Menschen kennengelernt, sie sind nun alle meine Freund:innen. Und es ist jetzt ein paar Stunden vor dem Ende echt schwer, Abschied zu nehmen. Aber ich hoffe, dass wir weiter alle in Kontakt bleiben können, um miteinander zu reden. Wir haben gemeinsame Erfahrungen gemacht und die sind sehr wichtig.

Ami: Die Menschen, die ich hier getroffen habe, haben wirklich mein Leben verändert, weil ich viel über alle anderen hier, über sie und ihre Kultur, gelernt habe. Ich habe auch an Aktivitäten anderer Religionen teilgenommen. Ich habe gelernt, Probleme auf unterschiedliche Art zu lösen. Und ich bin glücklich“, strahlt die Wiener Schülerin, die im Gegensatz zu ihren drei anderen Interview-Kolleg:innen die Information über das PeaceCamp nicht in ihrer Schule, sondern im Jugendzentrum bekommen hat. „Ich plane eine Reihe von Video-Calls mit Teilnehmer:innen, ich will ständig in Kontakt mit ihnen bleiben, weil die zehn Tage zu schnell vergangen sind. Aber ich habe viele Erinnerungen, viele Bilder und ich bin glücklich und weiß, in vielen Monaten oder Jahren werde ich zurückblicken und sicher nicht bereuen, mich auf diese zehn Tage eingelassen zu haben.“

Ido erfuhr in der Schule und ist einer von acht, die teilnehmen durften, Ehab hat’s auch in der Schule erfahren. Hanna wurde nur vom Englisch-Lehrer informiert und findet es einen Fehler, dass es nicht in der Schule allgemein verbreitet wurde, dass es diese Chance gibt. „Zuerst hab ich mich nicht getraut, aber dann hat mich meine Mutter ermutigt, aus meiner Komfortzone rauszugehen und mich doch für die Teilnahme anzumelden. Ich bereue es auf keinen Fall!“ Ami besucht seit 2019 ein Jugendzentrum in Wien, das von Lia Böhmer geleitet wird. Sie ist die Tochter der beiden Gründer:innen von PeaceCamp. „Sie hat mir das empfohlen und weil ich ihr vertraue, bin ich da.“

Bevor die Vorstellung beginnt, wird kurz ein Podest vor die Eingangstür in den Theatersaal aufgestellt. Zwei Leute besteigen es, Yaroslav Bernatsky hält aus einer Mappe groß gedruckte Wörter in Hebräisch und Englisch in Richtung der versammelten Zuschauer:innen, Alaa Arafeh übersetzt Willkommen, Bitte, Danke, Applaus und den Namen des Theaters und Inklusionszentrums Na Laga’at in (israelische) Gebärdensprache. Die ist hier in der ehemaligen Lagerhalle am alten Hafen von Jaffa allgegenwärtig.

Gehörlose ebenso wie blinde Schauspieler:innen und Tänzer:innen performen hier praktisch täglich. Ausgehend von einer Gehörlosen-Theatergruppe vor fast 20 Jahren entwickelte sich das Theaterhaus, das zuerst nur für die eigene Community ein wichtiger Treffpunkt war, bevor es unter neuer Leitung sich bewusst nach außen öffnete. Immer wieder kommen Besucher:innen vielleicht mit einer mitleidsvoll-gönnerhaften Einstellung zu Vorstellungen und verlassen mit Schamgefühl über die eigenen Vorurteile einer- und bereichert durch eindrucksvolle Aufführungen andererseits das Theaterhaus.

Mit manchen Aufführungen tourte das Theater durch mehr als die halbe Welt, Stücke wurden von mehr als einer Million Menschen gesehen. Famos „Brot“, in der ausgehend vom Bibelspruch, dass „der Mensch nicht vom Brot allein lebt“ der gesamte Vorgang vom Herstellen des Teigs bis zum Backen des Brots live auf den Bühnen vor sich geht. Die anfangs mit Masken auftretenden Schauspieler:innen – und in dem Fall auch Bäcker:innen – nehmen diese einzeln dann ab, wenn sie über sich und ihr Leben erzählen. Und mit dem Öffnen des Ofens gegen Ende erfüllen sie die Theaterräume jeweils auch noch mit dem Geruch des gebackenen Brotes – und laden (nicht bei Corona-Beschränkungen) das Publikum ein, auf die Bühne zu kommen., Brot zu kosten und mit den Künstler:innen ins Gespräch zu kommen.

Zu den ergänzenden Einrichtungen bei Na Laga’at gehört längst auch ein Restaurant, seit ein paar Jahren auch eines „im Dunklen“ – von außen in Form eines Schiffes -, Workshops in (israelischer) Gebärdensprache, die u.a. von vielen Schulklassen in Anspruch genommen werden. Seit ungefähr einem Jahr läuft auch eine eigene Schauspielakademie, um weitere Bühnenwillige professionell ausbilden zu können. Von den rund 100 Beschäftigen des Zentrums sind mehr als zwei Drittel (70) gehörlos, blind oder beides). Übrigens mehr als die Hälfte (60%) des jährlichen Budgets von umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro werden durch Eintritte, Workshop-Gebühren, im Restaurant usw. verdient, ein Fünftel steuert die öffentliche Hand bei, die anderen fehlenden 20 % müssen über Spenden aufgebracht werden.

Na Laga’at – auf Deutsch „bitte berühren“ ist Teil eines internationalen Projekts mit dem etwas sperrig klingenden Titel der „Europäische und internationale Partnerschaften zur Entwicklung von Fähigkeiten und sozialer Inklusion mittels Kreativität und Kunst“ (European partnership for the development of skills and social inclusion through creativity and arts). Theater- und Kulturgruppen bzw. Institutionen aus Polen, Belgien, Schweden, Österreich und Israel arbeiten in diesem von der EU geförderten Projekt zusammen, treffen einander in den beteiligten Städten, um Erfahrungen auszutauschen. Über jenes im polnischen Łódź hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… im Herbst des Vorjahres schon berichtet – Link unten am Ende des Beitrages. Die anderen beteiligten Kulturinitiativen und -einrichtungen sind: Poleski Osrodek Sztuki, Instytut Tolerancji w Łodzi (Łódź, Polen), Theater Van A tot Z (Antwerpen, Belgien), Possible World, Norrköpings Stadsmuseum (Sweden), ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater (Klagenfurt/Salzburg/Wien, Österreich) und in diesem Fall dem gastgebenden Na Laga’at (Jaffa, Israel).

Zurück zum aktuellen Treffen in Jaffa, dem südlichsten und ältesten Teil von Tel Aviv (Israel): Am frühen Abend war im Workshopraum die Tanzperformance „Hirten“ (Sheperds) zu erleben. 13 Tänzer:innen – davon nur fünf Sehend – bewegten sich erst vorsichtig, dann mitunter immer wilder durch den Raum, „sahen“ einander durch Berührung, sanftes gegenseitiges Abtasten ihrer Gesichter. Fanden Geborgenheit in kleineren und größeren Gruppen, die sie auch wieder verließen, um allein oder zu zweit auf Erkundungstour zu gehen. Viele verwandelten sich – auf allen Vieren – in Tiere, die von den Hirt:innen behütet werden. Aber nicht nur. Eine (blinde) Hirtin vertraute ihren „Schafen“, die sich zu einem gemeinsamen Hügel zusammengestellt hatten, derart, dass sie sich rücklings darauf legte und tragen ließ.

So nebenbei sei darauf hingewiesen: Inklusion ist mittlerweile zu einem Wort, einem Begriff geworden, der seit einiger Zeit scheint’s in fast aller Munde ist. Aber… naja, was Praxis und Umsetzung betrifft, ist noch – um’s charmant auszudrücken – viel Luft nach oben. Erst kürzlich wiesen Aktivist:innen und Organisationen darauf hin, dass die vielleicht bekannteste Aktion in Österreich, die sich das Thema Menschen mit Behinderung auf ihre Fahnen heftet, „Licht ins Dunkel“ noch immer eher das Bild von Mitleid heischen und über den Kopf streicheln vermittelt. Dabei hatte schon vor weit mehr als zehn Jahren Betroffene mit der „Nicht ins Dunkel“ genau diese Haltung massiv kritisiert.

Aber, hier soll gar nicht gejammert, sondern die Berichterstattung über das oben genannte internationale Projekt fortgesetzt werden – weitere Berichte folgen.

Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung konnte/kann nur erfolgen, weil Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … im Rahmen des EU-Projekts von ARBOS auf diese Reise eingeladen worden ist.

und hier

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen