Hip-Hop – und dessen Ursprüngen entsprechend auch (gesellschafts-)politische Botschaften, die gleichermaßen mitreißen wie aufrütteln lieferten die vier Power-Girls Elma Dalipi, Selma Dalipi, Silvia Sinani Ibraimović und Zlatica Ristić zum Abschluss des vierten „E Bistarde – vergiss mein nicht“ Roma-Kultur- und Theater-Festivals im Dschungel Wien. Die vier sind Teil der Band „Pretty Loud“.

Der Titel ist Programm: Lautstark und das ganz schön fesch rappen, singen, tanzen die starken, jungen Romnja gegen (häusliche) Gewalt, dafür, dass Frauen, eigentlich noch Mädchen mehr oder minder gegen ihren Willen früh verheiratet werden. Frauen haben „pravna“ (Rechte) – ravnopravno – gleichermaßen. Viele Frauen werden nicht nur von Mehrheitsgesellschaften, sondern auch in der eigenen Community nicht für voll genommen.

Die Gruppe wurde 2014 in Zemun, einem Bezirk von Beograd (Belgrad, der Hauptstadt Serbiens) gegründet –im Rahmen des NGO-Bildungs- und Sozialprogramms GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan Beats). In (Musik-, Tanz-, und Schauspiel-)Workshops für Kinder und Jugendliche vermittelten Mitwirkende des GRUBB-Programms neben den künstlerischen Fertigkeiten ihre emanzipatorischen Inhalte. Und dabei kam es auch zur Bildung von „Pretty Loud“.

Für manche ihrer Nummern drehten sie Videos, die den jeweiligen Inhalt optisch verdeutlichen. So reißt sich eine sehr junge Frau den Brautschleier vom Kopf und wird dabei von Altersgenoss:innen unterstützt. Die anschließende Demo fordert auf Plakaten mehrfach „Prava“ (Rechte) sowie „Ljubav“ (Liebe) – sozusagen Liebe statt Hiebe. Und (Aus-)Bildung statt arrangierter Ehen.

„Wir wollen die frühen Ehen beenden […] wir wollen, dass die Mädchen selbst und nicht ihre Eltern entscheiden, ob sie heiraten wollen oder nicht. Wir wollen, dass jede Frau das Recht hat, gehört zu werden, ihre Träume zu haben und sie erfüllen zu können, gleichberechtigt zu sein“, wird eine nicht namentlich genannte Pretty-Loud-Performerin im Wikipedia-Eintrag über die Gruppe zitiert.

In ihrer Musik – zu Texten auf Romanes, Serbisch und Englisch – mixt die Band Hip-Hop mit dem bekannten Balkan-Roma-Sound. Seit 2022 Botschafterinnen der Kampagne des Europarats „Block the hatred. Share the love!“ (Blockiere den Hass. Teile die Liebe!)

Ihre kämpferischen Songs laden – selbst über Sprachgrenzen hinweg – zum Eintauchen in ihre Botschaften und nicht zuletzt deren Rhythmen ein – bis hin zum Aufstehen von den Sitzen und Mittanzen. Das Konzert endete in einer Party.

Das „Pretty-Loud“-Konzert im Wiener MuseumQartier hatte aber noch eine Überraschung parat. Völlig ungeplant erhob sich vor Beginn des Auftritts der vier lautstarken Frauen eine Gästin im Publikum und schmetterte ein Roma-Lied in den Saal. Ramiza Radosavljević sang zu Tränen rührend so begeisternd, dass am Ende des Konzerts, vor dem Übergang zur Party die „Pretty Loud“-Girls ebenso wie etliche im Publikum, die ältere Frau baten, mindestens noch ein Lied zu singen. „Ich wollte schon immer singen, singe aber nur für mich allein“, verriet sie auf anschließende Nachfrage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „Oder für und mit „Vivaro“, dem Verein „VI – VA -ROMnja“, ergänzten einige in der Nähe Stehende.

Kommst du durch den Eingang in der Mariahilfer Straße ins MuseumsQuartier, bist du im kleinsten Hof dieses Areals – mit Zugang zu den Büros von Dschungel Wien und Ausgang von Bühne 3 dieses Theaterhauses für junges Publikum sowie zum Bürotrakt des Zoom Kindermuseums. Dazwischen steht derzeit ein hölzerner Wohnwagen – ohne Räder. „Spaces of Memories” nennt sich dieses „Temporäre Mahnmal”, gestaltet von der Künstlerin Luna De Rosa. So wie beim vorherigen, dem 3. „E bistarde – vergiss mein nicht“ Roma-Kulturfestival wird das Mahnmal wieder künstlerisch bespielt. (Im November 2023 stand der Wagen im nächstgelegenen, größeren Hof mit den Eingängen zum Theaterhaus, dem Kindermuseum und zur wienXtra-Kinderinfo.)

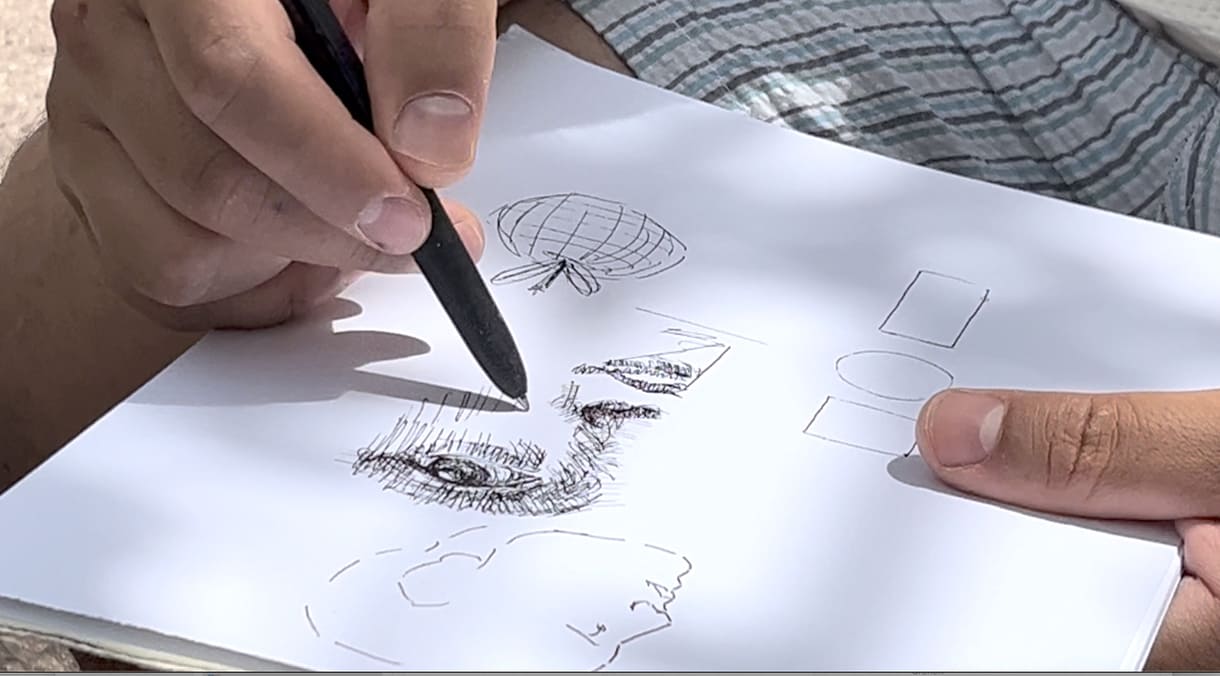

Dieses Mal stehen und hängen im Wagen Bilder – mit feinen Linien gezeichnet – von Emanuel Barica. Wenn er selber da ist, sitzt er meist vor dem Wagen unter einem Baum, lässt Musik über sein Handy abspielen. Zufällig laufen Nummern aus seiner Playlist. Vor sich hat er immer ein Blatt und einen Stift, meist Fineliner oder Kugelschreiber. Vor allem die Musik scheint immer wieder seine Hand zu führen – und Gespräche mit Vorbeikommenden oder Menschen, die sich zu ihm setzen, vielleicht sogar von ihm portraitieren lassen.

Der heute 40-Jährige wurde im rumänischen Botoșani (im Nordosten des Landes; mehr als 100.000 Einwohner:innen) geboren, wuchs erst mit Romanes und ab der Schulzeit mit Rumänisch auf, zeichnete und malte natürlich wie (fast) jedes Kind gerne. Mit 15 begann er sich von Mangas und Anime inspirieren zu lassen und wollte diesen Stil lernen, erzählt er im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Fünf Monate tigerte er sich da rein und kam dann drauf, „ich sollte lieber Grundlagen der Malerei lernen“. Dazu machte er einige Workshops, holte sich aber vor allem Anleihen, Tipps und Vorbilder aus Büchern in der Bibliothek seiner Heimatstadt – vor allem Anatomie suchte er zu ergründen.

„So brachte ich mir nach und nach alles selber bei, aber nach einigen Monaten war es eher noch schwieriger.“ Je mehr er an Wissen ansammelte, desto komplizierter wurde es, richtig zu zeichnen. „Was mich dann wirklich weiterbrachte, war mein Ehrgeiz. Ich wollte es unbedingt!“

So begann er sich zunächst auf Natur, Landschaften zu konzentrieren, auf Licht und Schatten zu achten. „Und ich ging immer wieder von einfachen Formen aus wie von einem Viereck, einem Kreis und Linien und entwickelte daraus die Bilder, die ich zeichnen wollte.“ So kam er nach und nach immer mehr dazu, Gesichter zu zeichnen. „Das mache ich vor allem, weil es mit der menschlichen Identität verknüpft ist – und die ist mein zentrales Thema!“

KiJuKU: Wenn du Gesichter zeichnest, hast du dann reale, konkrete Menschen vor dir oder zeichnest du aus deiner Fantasie?

Emanuel Barica: Meist aus meiner Vorstellung – aber kombiniert mit der Realität!

KiJuKU: Du malst immer mit Musik?

Emanuel Barica: Nicht immer, aber meistens, Musik inspiriert mich.

KiJuKU: Hast du dafür spezielle Songs oder eine Playlist?

Emanuel Barica: Nein, zufällig, was gerade kommt. Und das finde ich so spannend, weil ich nicht weiß, welche Songs gespielt werden.

KiJuKU: Du weißt also am Beginn eines Blattes gar nicht was du letztlich zeichnest?

Emanuel Barica: Nicht ganz. Eines weiß ich schon, es geht immer um die menschliche Identität. Aber wie und was – das ist auch für mich als Künstler dann überraschend. Es ist am Beginn unbekannt.

Seit elf Jahren lebt der Künstler in Berlin, hat Ausstellungen in seiner neuen Heimatstadt, aber auch schon in Dresden, Leipzig, Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, Paris. Neben Ausstellungen hält er auch Zeichen- und Mal-Workshops. In Wien war/ist er nun zum ersten Mal – eingeladen von Simonida Selimović, Schauspielerin, Regisseurin, Stücke-Autorin und nicht zuletzt künstlerische Leiterin des Rima-Kulturfestivals „E Bistarde“, das nun zum vierten Mal stattfindet. „Mit ihr hab ich in Berlin einige Projekte gemeinsam gemacht – Auseinandersetzung mit dem Holocaust und der Geschichte der Roma für Gedenkveranstaltungen am 2. August (siehe dazu Links am Ende des Beitrages).

„Manchmal spreche ich Deutsch“, sagt er mitten im auf Englisch geführten Interview, „aber eher Englisch, weil die meisten Käufer:innen meiner Arbeiten sind aus den USA, auch aus Lateinamerika, Portugal… Aufgewachsen bin ich mit zwei Muttersprachen – zuerst Romanes und dann – verstärkt durch die Schule – Rumänisch.“ Von Wien zeigt er sich – ohne gefragt zu werden – begeistert, ähnlich wie von Berlin.

„Da habe ich tatsächlich lange getüfelt, bis ich diesen Begriff gefunden habe“, verrät Gianni Jovanović, Performer, Showmaster und Aktivist sowohl in Sachen Rom*nja und Sinti*zze als auch LGBTQI+ nach der berührenden und doch auch aufbauenden performativen Buchpräsentation im Rahmen des Roma-Kulturfestivals „E Bistarde/ Vergiss mein nicht“ im Dschungel Wien. Und weil „kleine Mehrheiten“ statt „Minderheiten“ oder „marginalisierte Gruppen“ so genial ist, meinte die Journalistin Oyindamola Alashe, die aus den Gesprächen mit dem oben Genannten das Buch „Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit“ (Aufbau Verlage) geschrieben hat: „Der Titel ist von Anfang an festgestanden.“

Was ebenso klar war: Das Buch sollte – trotz etlicher sowohl körperlicher als psychischer schmerzhafter Erfahrungen als Angehöriger der oben schon genannten beiden „kleinen Mehrheiten“ kein Opfer-Buch werden. Auch wenn einige dieser gewalttätigen Erlebnisse natürlich Teil der veröffentlichten Gespräche sein mussten – bei den Lesungen präsentiert die Co-Autorin diese Passagen -, ist das Buch (eine ausführlichere Besprechung folgt später nach Lektüre der 180 Seiten) eine Erfolgs- und damit auch Mutmach-Geschichte des Titelhelden. Viele Male hatte er – ob aus der Familie, den Communities oder auch von einer ehemaligen Lehrerin in der Sonderschule, die ihn und die Familie gedrängt hatte, eine weiterführende Schule zu besuchen – er ist bislang der einzige aus dieser Schule, der studiert hat: „Du bist unser Held“ – im Sinne eines Vorbildes, dass es auch andere schaffen können.

„Wenn ich heute als Mann und Aktivist über Persönlichkeitsentwicklung spreche, dann geht es auch um Empowerment und darum, wie man sich und andere stark macht. Persönlichkeitsentwicklung ist im Idealfall ein lebenslanger Prozess, der drei Komponenten beinhaltet: Selbsterkenntnis, Selbstakzeptanz und Selbstveränderung.“ (S17)

Vom ausgegrenzten, diskriminierten, geprügelten Jungen zum TV- und Video-Star. Aktuell moderiert er mit Barbie Breakout „Drag Race Germany“ – mit Teilnhemer:innen auch aus Österreich, Finale: 21. November 2023 (Paramount +).

Sowohl der Text und noch viel mehr die Lesungen sind stark von aufbauendem aber auch gegenseitig ein wenig auf die Schaufel gekennzeichneten Humor durchzogen: Die Lese- und Erzählabschnitte werden immer wieder mit Songs der Berliner Songwriterin und Sängerin Celina Bostic verwoben. „Nie wieder leise“ ist ihr aktuelles fünftes Studioalbum. Obwohl sie dennoch eher leise, ja teils sogar fast zerbrechlich wirken, entfalten ihre Songs subversive bis offene Kraft, stärken jene, die oft unterdrückt werden und ermutigen alle, die sich gegen herr-schende Zwänge des Systems auflehnen. Ursprünglich lernten die Musikerin und der aktivistische Performer einander via Instagram kennen, aber erst bei einem echten analogen Treffen seien die drei recht rasch zum Schluss gekommen – keine Lesung ohne Celina Bostic. So heißt es in einem der in Wien performten Lieder „Die Resilienz“ unter anderem „Kein Panik, das hab ich alles schon erlebt“ – im Video dazu wandert Gianni Jovanović mit der Roma-Flagge über der Schulter durchs Bild. „Ein Wunder, dass ich immer noch da bin so oft wie meine Welt untergeht. Ich bin die Resilienz“.

Bei „Lass uns wieder Kinder sein – ich glaub an den Moment, das ist meine Religion“ ersuchte Bostic, das Publikum „mitzuschwofen“ – wenigstens mit den Armen und einem inbrünstigem „ooooohooo“.

Aufbruch in eine Stadt befreiter Menschen (Mahagony) ist das Leitmotiv des Stücks „Rom*nja City“ des Theaterkollektivs Rom*nja Power (Berlin) – zusammen mit dem Wiener Theaterverein Romanosvato und dem Rroma Aether Klub Theater Berlin, das nun in Wien im Rahmen des dritten „E Bistarde/ vergiss mein nicht“-Roma-Kulturfestivals zu erleben war.

Das Ensemble nimmt das Publikum mit auf eine heftige Achterbahn der Gefühle. Zum einen ist der Weg ins utopische, herr-schaftsfreie Mahagony verheißungsvoll. Zum anderen wird eine wahre, erlebte schmerzhafte bis tödliche Geschichte aufgearbeitet. Die Szenen fließen – gespielt, getanzt mit Schrift- und Foto-Einblendungen – nicht-linear mitunter ineinander. Zu Tränen rührende Tragik wechselt mit humorvollen, parodistischen TV-Talk-Show-Elementen ebenso ab, wie widerständischer Kampf und selbstbewusst-befreites Auftreten.

Die wahre Geschichte von Rita, Rolanda und ihrer Mutter Theresia Winterstein, raubt den Atem, macht (fast) sprachlos. Theresia (1921 in Mannheim geboren), Tänzerin und Sängerin hatte als Sintiza die „Wahl“, in ein Konzentrationslager verfrachtet zu werden oder sich sterilisieren zu lassen. Sie war schon im dritten Monat schwanger. Im März 1943 wurden ihr die neugeborenen Zwillingsmädchen zwangsweise abgenommen und Menschenversuchen ausgesetzt (Uniklinik Würzburg, ähnlich den berüchtigten Mengele-Zwillings-Versuchen). Rolanda starb, Rita trug unter anderem Epilepsie und weitere Folgen aus den Experimenten davon. Erst ein Jahr später (April 1944) konnte die Mutter wenigstens die überlebende Tochter abholen.

Nach der Nazizeit und dem zweiten Weltkrieg wanderten Theresia und Rita zunächst in die USA aus, kehrten jedoch nach Deutschland zurück, um für die Aufarbeitung der – nicht nur an ihnen – erlittenen Verbrechen zu arbeiten und um Entschädigung zu kämpfen.

In diesem Geschichtenstrang des Stücks spielt Joschla Weiss die erwachse Rita Prigmore, Estera Sara Stan schlüpft in die Rolle Ritas als Kind. Cat Jugravu gibt die Tänzerin und Mutter, Nebojša Marković wird zu Rolanda – überlebend in den Erzählungen und Erinnerungen und taucht mit einem Kinderwagen auf, aus dem er eine Babypuppe hervorholt – gespenstisch der Moment, wenn er sich umdreht und das Totenkopfgesicht der Puppe zum Vorschein kommt. Als Symbol für die vielen ermordeten auch Kinder, errichten die Schauspieler:innen ein Geviert aus Schuhen, die sie aus zwei großen Kartons holen. Das Viereck wird zum Grab Rolandas. Der Moment zum Heulen.

Diese tragische, wahre Geschichte des Rassenwahns der Nazis, die an „Herrenmenschen“ bastelten, wird aber nicht linear niederschmetternd erzählt. Szenen von Rita, Rolanda und Theresia – immer wieder welche in denen getanzt wird, was ja ihre Profession war – wechseln sich ab mit jenen des Kampfes um Mahagony wie sie die Stadt befreiter Menschen nennen. Der Kampf um diese Befreiung umfasst eben auch die Erzählung der wahren tragischen Geschichte(n) nach dem Motto: Wir schreiben unsere Historie nun endlich selbst und lassen nicht die anderen, die uns jahrhundertelang diskriminiert, unterdrückt, verfolgt, ermordet haben bestimmen, was und wie über uns gesagt, geschrieben, verbreitet wird.

In dieser „neuen“ Stadt erleben wir mehrmals die „befreite“ TV-Talk-Show mit einer Moderatorin (Rea Andrea Kurmann), die doch fast wie eine Persiflage auf herkömmliche TV-Shows wirkt. Und eine utopische Stadt, zu der es aber nur Zutritt gibt, wenn die mit weißen Gesichtsmasken sich vor den Stadttoren Bewerbenden, zwei Zeug:innen mitbringen, die beweisen, dass die/der Neuankömmling auch wirklich reinrassig zu Rom:nja, Sinti:zze, Lovara usw. gehört. Eine ironische Kritik an – gescheiterten – Utopien?

Der Name eines Baumes für die Stadt befreiter Menschen wird mehrfach angesprochen, in einer Szene dargestellt: Bäume haben Wurzeln, die unterirdisch mit den Artgenoss:innen vernetzt sind, sie können Ketten sprengen, sind eins mit der umgebenden Natur und – wie viele indigene Völker hätten viele Rom*nja, Sinti*zze… noch diesen Bezug, dieses Bewusstsein, Teil des Universums zu sein.

Fast ständig präsent ist Roxie Thiele-Dogan als Kali, Göttin der Zerstörung des Bösen – oft vom Rande aus auf einer Couch das Geschehen beobachtend, dann wieder mittendrin, als Teil der Tanzperformance in der Gruppe, immer wieder auch mit dominierenden Solo-Auftritten.

Und: In gewisser Weise haben die Schauspieler:innen/Tänzer:innen – ebenso wie andere Gruppen und Künstler:innen des Festivals – das noch bis 9. November im Dschungel Wien läuft – einen Teil ihrer Utopie schon verwirklicht: Rom:nja, Sinti:zze, Lovara, Jenische… erzählen ihre eigenen Geschichten, spielen die von inhen selbst gewählten(Haupt-)Rollen und nicht höchstens ihnen zugewiesene oft Klischee-Figuren.

„Schaut euch die Menschen an, ohne Vorurteile, seht ihnen in die Augen und erkennt in jedem einzelnen, dass er ein Mensch ist, egal welche Hautfarbe er hat, ob er behindert ist, ob er fremd ist. Nur das Herz zählt, nur das Herz eines Menschen ist wichtig.“

Zitat aus einer Rede von Rita Prigmore auf der Homepage von Rom*nja Power Theater.

wuerzburgwiki -> Rita Prigmore

wikipedia -> Theresia Winterstein

Da kochte die Hütte. Der Saal und die Tribünen bebten. Samstagabend – ungefähr in der Mitte des Roma-Kulturfestivals „E Bistarde/ vergiss mein nicht“ – trat DenorecorDS auf. Sein Motto: „Proud to be Roma“ (Stolz, ein Rom zu sein). Höchstwahrscheinlich jener, der von so vielen wie kein anderer/keine andere gehört wird: Mehr als eine halbe Milliarde (500 Millionen) Aufrufe weltweit verzeichnet er mit einigen seiner Hits wie „Mi Suzi“, „Cobra“, „Amza Tairov Horo“ (im Video vor einer Roma-Flagge), „Like a Bomba“, „Magisch Tallava“.

Doch der Meister performte nicht nur selbst, immer wieder ermutigte er Menschen aus dem Publikum, die Bühne zu ihrer zu erklären und zu tanzen. Auch wenn er dies als „Battles“ ankündigte – mit Applausiometer sozusagen – anerkannte er fast immer „gleich stark, unentschieden“ 😉

Und zuletzt stürmten (fast) alle die Bühne, tanzten ausgelassen – und DenorecorDS musste/durfte massenhaft für Selfies vor demDJ-Pult posieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen