Hip-Hop – und dessen Ursprüngen entsprechend auch (gesellschafts-)politische Botschaften, die gleichermaßen mitreißen wie aufrütteln lieferten die vier Power-Girls Elma Dalipi, Selma Dalipi, Silvia Sinani Ibraimović und Zlatica Ristić zum Abschluss des vierten „E Bistarde – vergiss mein nicht“ Roma-Kultur- und Theater-Festivals im Dschungel Wien. Die vier sind Teil der Band „Pretty Loud“.

Der Titel ist Programm: Lautstark und das ganz schön fesch rappen, singen, tanzen die starken, jungen Romnja gegen (häusliche) Gewalt, dafür, dass Frauen, eigentlich noch Mädchen mehr oder minder gegen ihren Willen früh verheiratet werden. Frauen haben „pravna“ (Rechte) – ravnopravno – gleichermaßen. Viele Frauen werden nicht nur von Mehrheitsgesellschaften, sondern auch in der eigenen Community nicht für voll genommen.

Die Gruppe wurde 2014 in Zemun, einem Bezirk von Beograd (Belgrad, der Hauptstadt Serbiens) gegründet –im Rahmen des NGO-Bildungs- und Sozialprogramms GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan Beats). In (Musik-, Tanz-, und Schauspiel-)Workshops für Kinder und Jugendliche vermittelten Mitwirkende des GRUBB-Programms neben den künstlerischen Fertigkeiten ihre emanzipatorischen Inhalte. Und dabei kam es auch zur Bildung von „Pretty Loud“.

Für manche ihrer Nummern drehten sie Videos, die den jeweiligen Inhalt optisch verdeutlichen. So reißt sich eine sehr junge Frau den Brautschleier vom Kopf und wird dabei von Altersgenoss:innen unterstützt. Die anschließende Demo fordert auf Plakaten mehrfach „Prava“ (Rechte) sowie „Ljubav“ (Liebe) – sozusagen Liebe statt Hiebe. Und (Aus-)Bildung statt arrangierter Ehen.

„Wir wollen die frühen Ehen beenden […] wir wollen, dass die Mädchen selbst und nicht ihre Eltern entscheiden, ob sie heiraten wollen oder nicht. Wir wollen, dass jede Frau das Recht hat, gehört zu werden, ihre Träume zu haben und sie erfüllen zu können, gleichberechtigt zu sein“, wird eine nicht namentlich genannte Pretty-Loud-Performerin im Wikipedia-Eintrag über die Gruppe zitiert.

In ihrer Musik – zu Texten auf Romanes, Serbisch und Englisch – mixt die Band Hip-Hop mit dem bekannten Balkan-Roma-Sound. Seit 2022 Botschafterinnen der Kampagne des Europarats „Block the hatred. Share the love!“ (Blockiere den Hass. Teile die Liebe!)

Ihre kämpferischen Songs laden – selbst über Sprachgrenzen hinweg – zum Eintauchen in ihre Botschaften und nicht zuletzt deren Rhythmen ein – bis hin zum Aufstehen von den Sitzen und Mittanzen. Das Konzert endete in einer Party.

Das „Pretty-Loud“-Konzert im Wiener MuseumQartier hatte aber noch eine Überraschung parat. Völlig ungeplant erhob sich vor Beginn des Auftritts der vier lautstarken Frauen eine Gästin im Publikum und schmetterte ein Roma-Lied in den Saal. Ramiza Radosavljević sang zu Tränen rührend so begeisternd, dass am Ende des Konzerts, vor dem Übergang zur Party die „Pretty Loud“-Girls ebenso wie etliche im Publikum, die ältere Frau baten, mindestens noch ein Lied zu singen. „Ich wollte schon immer singen, singe aber nur für mich allein“, verriet sie auf anschließende Nachfrage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „Oder für und mit „Vivaro“, dem Verein „VI – VA -ROMnja“, ergänzten einige in der Nähe Stehende.

Kommst du durch den Eingang in der Mariahilfer Straße ins MuseumsQuartier, bist du im kleinsten Hof dieses Areals – mit Zugang zu den Büros von Dschungel Wien und Ausgang von Bühne 3 dieses Theaterhauses für junges Publikum sowie zum Bürotrakt des Zoom Kindermuseums. Dazwischen steht derzeit ein hölzerner Wohnwagen – ohne Räder. „Spaces of Memories” nennt sich dieses „Temporäre Mahnmal”, gestaltet von der Künstlerin Luna De Rosa. So wie beim vorherigen, dem 3. „E bistarde – vergiss mein nicht“ Roma-Kulturfestival wird das Mahnmal wieder künstlerisch bespielt. (Im November 2023 stand der Wagen im nächstgelegenen, größeren Hof mit den Eingängen zum Theaterhaus, dem Kindermuseum und zur wienXtra-Kinderinfo.)

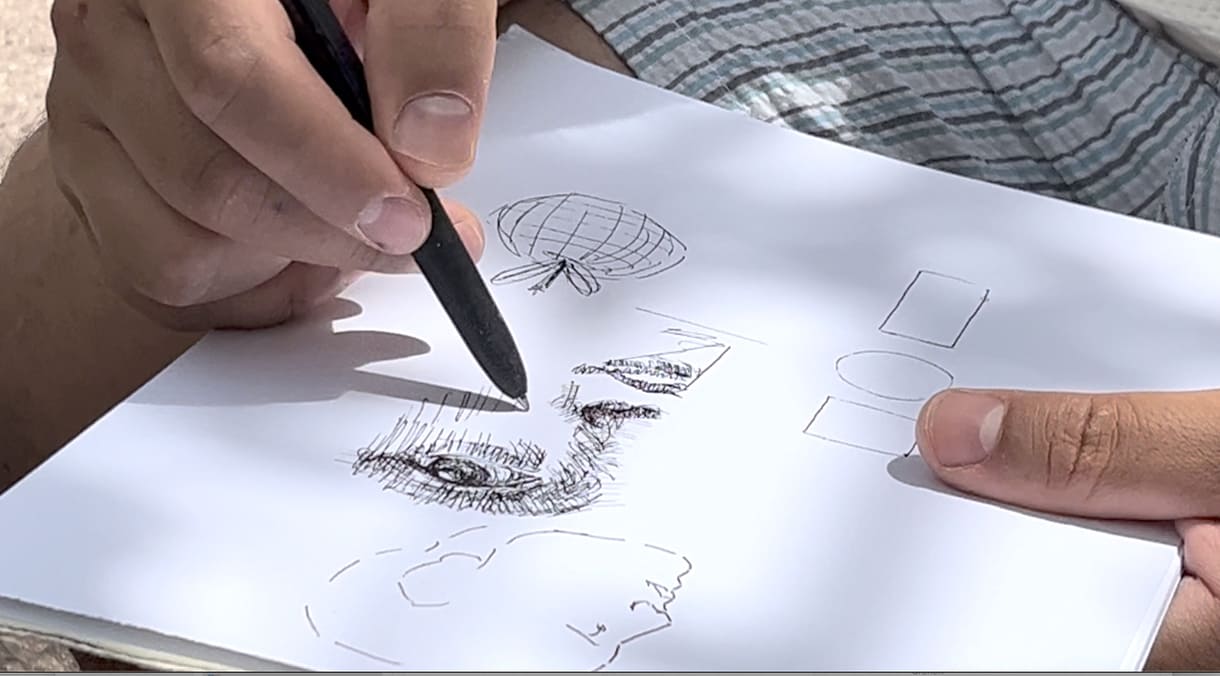

Dieses Mal stehen und hängen im Wagen Bilder – mit feinen Linien gezeichnet – von Emanuel Barica. Wenn er selber da ist, sitzt er meist vor dem Wagen unter einem Baum, lässt Musik über sein Handy abspielen. Zufällig laufen Nummern aus seiner Playlist. Vor sich hat er immer ein Blatt und einen Stift, meist Fineliner oder Kugelschreiber. Vor allem die Musik scheint immer wieder seine Hand zu führen – und Gespräche mit Vorbeikommenden oder Menschen, die sich zu ihm setzen, vielleicht sogar von ihm portraitieren lassen.

Der heute 40-Jährige wurde im rumänischen Botoșani (im Nordosten des Landes; mehr als 100.000 Einwohner:innen) geboren, wuchs erst mit Romanes und ab der Schulzeit mit Rumänisch auf, zeichnete und malte natürlich wie (fast) jedes Kind gerne. Mit 15 begann er sich von Mangas und Anime inspirieren zu lassen und wollte diesen Stil lernen, erzählt er im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Fünf Monate tigerte er sich da rein und kam dann drauf, „ich sollte lieber Grundlagen der Malerei lernen“. Dazu machte er einige Workshops, holte sich aber vor allem Anleihen, Tipps und Vorbilder aus Büchern in der Bibliothek seiner Heimatstadt – vor allem Anatomie suchte er zu ergründen.

„So brachte ich mir nach und nach alles selber bei, aber nach einigen Monaten war es eher noch schwieriger.“ Je mehr er an Wissen ansammelte, desto komplizierter wurde es, richtig zu zeichnen. „Was mich dann wirklich weiterbrachte, war mein Ehrgeiz. Ich wollte es unbedingt!“

So begann er sich zunächst auf Natur, Landschaften zu konzentrieren, auf Licht und Schatten zu achten. „Und ich ging immer wieder von einfachen Formen aus wie von einem Viereck, einem Kreis und Linien und entwickelte daraus die Bilder, die ich zeichnen wollte.“ So kam er nach und nach immer mehr dazu, Gesichter zu zeichnen. „Das mache ich vor allem, weil es mit der menschlichen Identität verknüpft ist – und die ist mein zentrales Thema!“

KiJuKU: Wenn du Gesichter zeichnest, hast du dann reale, konkrete Menschen vor dir oder zeichnest du aus deiner Fantasie?

Emanuel Barica: Meist aus meiner Vorstellung – aber kombiniert mit der Realität!

KiJuKU: Du malst immer mit Musik?

Emanuel Barica: Nicht immer, aber meistens, Musik inspiriert mich.

KiJuKU: Hast du dafür spezielle Songs oder eine Playlist?

Emanuel Barica: Nein, zufällig, was gerade kommt. Und das finde ich so spannend, weil ich nicht weiß, welche Songs gespielt werden.

KiJuKU: Du weißt also am Beginn eines Blattes gar nicht was du letztlich zeichnest?

Emanuel Barica: Nicht ganz. Eines weiß ich schon, es geht immer um die menschliche Identität. Aber wie und was – das ist auch für mich als Künstler dann überraschend. Es ist am Beginn unbekannt.

Seit elf Jahren lebt der Künstler in Berlin, hat Ausstellungen in seiner neuen Heimatstadt, aber auch schon in Dresden, Leipzig, Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, Paris. Neben Ausstellungen hält er auch Zeichen- und Mal-Workshops. In Wien war/ist er nun zum ersten Mal – eingeladen von Simonida Selimović, Schauspielerin, Regisseurin, Stücke-Autorin und nicht zuletzt künstlerische Leiterin des Rima-Kulturfestivals „E Bistarde“, das nun zum vierten Mal stattfindet. „Mit ihr hab ich in Berlin einige Projekte gemeinsam gemacht – Auseinandersetzung mit dem Holocaust und der Geschichte der Roma für Gedenkveranstaltungen am 2. August (siehe dazu Links am Ende des Beitrages).

„Manchmal spreche ich Deutsch“, sagt er mitten im auf Englisch geführten Interview, „aber eher Englisch, weil die meisten Käufer:innen meiner Arbeiten sind aus den USA, auch aus Lateinamerika, Portugal… Aufgewachsen bin ich mit zwei Muttersprachen – zuerst Romanes und dann – verstärkt durch die Schule – Rumänisch.“ Von Wien zeigt er sich – ohne gefragt zu werden – begeistert, ähnlich wie von Berlin.

Berührend einer- und mitreißend andererseits stürzen Lindy Larsson und die Bon Bon Band, die er an diesem Abend in Bangalo umbenennt, August Strindberg und andere hochdekorierte „Bildungs“kanon-Typ:innen vom Sockel (Selma Lagerlöf etwa). Enthüllen ihre rassistischen Ansichten und Äußerungen gegenüber Roma, ihren Antiziganismus sowie den anderer hochdekorierter Größen aus weiteren Bereichen (Sozialwissenschaft, Politik, beispielsweise Alva Myrdal). Die nicht ganz zweistündige Theater-Musik-Performance deckt dies nicht im Sinne eines „ätsch“ auf, sondern bettet es ein in die Verfolgung von Roma, Sinti, Lovara, Jenischen… – in dem Fall konkret in Schweden. Von Vertreibung über Versuche durch Zwangssterilisierungen diese Volksgruppe zu vernichten bis hin zu späterer „nur“ Ausgrenzung und derart großem Druck, dass sich viele nicht zu ihrer Volksgruppe bekennen woll(t)en.

Um konkreter zu werden. August Strindberg hat 1889 seine Erzählung „Tschandala“ 200 Jahre zuvor in einem alten schwedischen Schloss. Herr Törner (Akademiker) mietet sich dort mit seiner Familie vorübergehend ein, trifft auf „Tattare“, wie fahrende Roma in diesem Land genannt werden. Törner verabscheut sie, findet jedoch eine Tochter der Familie attraktiv – als exotisches Lustobjekt. Trotzdem betrachtet er selbst nach dem Sex die junge Frau noch immer nur als „Tier“. „Mischmasch“ muss sterben. Törner ermordet sie. Und Strindberg stellt sich in seinem Text auf die Seite des Mörders als „Überlegenem“, sozusagen einem „Herrenmenschen“.

Das besagt im Übrigen auch der Titel der Erzählung. „Tschandala“, das sich von Chandala aus der Sanskrit-Sprache ableitet, steht dort für niedere Kaste/Klasse. Friedrich Nietzsche, von dem Strindberg den Begriff übernommen haben dürfte, bezeichnet mit diesem Wort „Mischmasch-Menschen“, die der Züchtung neuer, höherwertigerer Menschen im Wege stehen.

Lindy Larssen, der gemeinsam mit seine, Ehemann Stefan Forss den Text für „Tschandala – The Romani Version“ geschrieben hat, zitiert mehrmals in der Performance aus der englischen Version von Strindbergs Erzählung. Mal wird sie von Musik durchbrochen. Die Band besteht aus Sara Edin (Geige, singende Säge, Gesang), Miriam Oldenburg (Akkordeon, Glockenspiel), Mats Lekander (Kontrabass), Pia Lundstedt (Gitarre) und Michael Vinsao (Schlagzeug, Glockenspiel, Hackbrett) – und immer wieder auch Lindy Larsson himself – etwa auf einem elektronischen Akkordeon. Und als Draufgab spielen Sara Edin und Lindy Larsson manches Mal mit einem frühen elektronischen Instrument mit bunten Knöpfen und einem Slide-Board, das eher wie ein Spielzeug wirkt. Mal untermalt die Musik, dann wieder konterkariert sie den Text, andere Male wieder ist sie Ausdruck von Widerstand oder unterstreicht geschilderte erlittene Ungerechtigkeiten, Schmerz und Leid.

Dann wieder stellt er den Textabschnitten des berühmten Schriftstellers reale allgemeine, aber oft auch sehr persönliche Erlebnisse aus der eigenen Familie gegenüber. Der eigene Vater wurde – wie viele Roma- aber auch Kinder indigener Familien in Nordamerika und Australien – der eigenen Familie weggenommen, in ein Heim gesteckt. Und brutal be-, vielmehr misshandelt. So heftig, dass Lindys Vater mit elf Jahren ernsthaft an Selbstmord (nicht nur) dachte. Was ihm zum Glück misslang. Mit Müh und Not entging er der Zwangssterilisierung…

Lindy Larsson hatte als Kind oft Angst, dasselbe Schicksal wie sein Vater zu erleiden, rettete sich in Fantasiewelten und wollte früh Schauspieler und Sänger werden. Was als Angehöriger einer so diskriminierten Gruppe – selbst in Schweden, das sich so offen und tolerant präsentiert und in vielfacher Hinsicht auch ist – kein leichter Weg war. Auch darüber erzählt das Stück – sowohl den Weg Larssons, also auch die nur halbherzige Entschuldigung des schwedischen Staates für die ewig lang zugefügten Leiden. Für Lacher sorgte der Musiker und Schauspieler als er auf die Kirche zu sprechen kann – eine Institution, die mehr als kräftig an die Verbrechen an Roma beteiligt war. „Dabei ist doch die Bitte um Vergebung eines der Kerngeschäfte der christlichen Religion von Anbeginn an…“

„Tschandala – The Romani Version“ entwickelte er für das Berliner Gorki-Theater, das ihn schon 2017 eingeladen hatte im Stück „Roma Armee“ mitzuwirken. Sandra und Simonida Selimović, die vor zehn Jahren in Wien „Romano Svato“ (Romanes – auf Deutsch: Stimme erheben) gegründet und nun zum dritten Mal das Festival „E Bistarde /vergiss mein nicht“ organisierten, in dessen Rahmen auch die hier besprochene Performance zu sehen und hören war, hatten dieses kämpferische Selbstermächtigungs-Stück konzipiert und federführend daran und darin mitgewirkt.

In der Performance eröffnet Lindy Larsson nicht zuletzt, dass so manche in seiner Familie viel offener auf sein Homosexuellen-Outing reagiert haben als darauf, dass er sich offen zu seiner Roma-Identität bekannte. Was viel darüber aussagt, wie’s wirklich um die Offenheit der schwedischen Gesellschaft steht.

Mit „Land ohne Land“ (Puv bi puv) wurde Anfang November die dritte Ausgabe des Rom:nja-Kulturfestials „E Bistarde /vergiss mein nicht“ eröffnet. Für Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… zwackte sich die Co-Erfinderin, Kuratorin, Regisseurin, Podiumsdiskutantin und Vielfach-Checkerin Simonida Selimović zwischendurch ein Viertelstündchen für ein Interview ab.

KiJuKU: Der Titel des Stücks deutet schon an, dass diese wahrscheinlich internationalste Volksgruppe der Welt kein eigenes Land hat. Ein wichtiges Element spielt die Inhaftierung des Protagonisten Aca in Serbien in der Corona-Zeit. War dies einer der Ausgangspunkte für das aktuelle Stück?

Simonida Selimović: Nein gar nicht. Schon als wir „Roma Armee“ 2017 fürs Maxim-Gorki-Theater in Berlin entwickelt haben (das dann auch im Wiener Volkstheater gespielt wurde) ist mir diese weiterführende Idee eingefallen. Ein Land zu besitzen heißt ja auch, es verteidigen zu müssen. Außerdem, warum sollten die Roma auf der ganzen Welt in dieses eine Land wollen? Warum überhaupt ein Land als Bestandteil einer Identität?

Viele haben mehrere Identitäten, ich zum Beispiel bin Romni, bin in Serbien geboren, in Österreich aufgewachsen, bin also neben Romni auch ein Stück weit Serbin und auf jeden Fall Wienerin. Und darüber hinaus reise ich gerne, liebe es, mir andere Kulturen anzuschauen – also Weltbürgerin, eine universelle Identität.

KiJuKU: Und die Corona-Geschichte?

Simonida Selimović: Ach ja, da gab’s ganz arge Geschichten, das was wir im Stück anspielen ist dagegen harmlos. In Rumänien wurde beispielsweise eine Romni mit Kind von einem Busfahrer verprügelt als sie einsteigen wollte. Aber nicht er, sondern sie wurde verurteilt, weil er behauptet hat, sie habe ihn verflucht. Und man wüsste ja, Flüche von Roma können Wirklichkeit werden. In einer anderen Stadt durften hochschwangere Rom:nja nicht in eine Geburtsklinik um ihr Kind zur Welt zu bringen. In Ungarn, Rumänien, Polen, Serbien war es ganz schlimm: Einsperren, oft auch Wasser abgesperrt – weil sonst alles mit Corona verseucht würde. Die Roma wurden als „Überträger:innen“ gebrandmarkt – bei einer weltweit verbreiteten Seuche. Bitte was sollte das – darum haben wir es ziemlich harmlos eingebaut.

KiJuKU: Die Verbindung von analogem Spiel und Szenen im digitalen Raum war auch von Anfang an als Idee da?

Simonida Selimović: Diese zweite Ebene kam mit dem Wunsch, eine Welt zu bauen, in der alle gleichberechtigt sind, agieren und teilhaben können – egal von welcher Ecke der Welt aus. Alle Roma, Romn:ja, Sinti, Sinti:zze und so weiter würden sich sozusagen digital registrieren – anonym, weil sie in vielen Ländern ja noch immer gewalttätig verfolgt werden. Es wäre ein Staat in der Cloud, in der wir Weltbürger:innen sind – aber eine nachgewiesene Existenz haben, also auch zahlenmäßig sichtbar sind. Kein Staat könnte dann sagen, nein, in unserem Land haben wir keine Roma. Und jede und jeder Einzelne wäre dann aber in der analogen Welt in dem Land in dem sie/er sich aufhält, berechtigt zu wählen, zu partizipieren.

KiJuKU: Du hast auch das Programm kuratiert/ausgewählt, wonach?

Simonida Selimović: Zum Teil hab ich die Stücke angeschaut, zum anderen Künstler:innen eingeladen, deren Arbeit ich gut kenne.

KiJuKU: Es gibt hier jetzt ein „temporäres Mahnmal“, ist das die „Antwort“ darauf, dass es das seit Jahren versprochene zentrale Mahnmal für die Opfer des Porajmos (Gegenstück zur Shoa an Jüd:innen) noch immer nicht gibt, obwohl in der Nazizeit rund eine halbe Million Angehörige der Volksgruppen der Roma ermordet wurde?

Simonida Selimović: Ich habe die bildende Künstlerin Luna De Rosa gebeten, einen Roma-Wagen künstlerisch zu bearbeiten – dazu gibt es demnächst hier einen eigenen Beitrag samt Gespräch mit Rosa.

Drinnen gibt es eine Installation sowie eine Performance von Laura Moldovan, sozusagen ein Handlesen 2.0 – auch dazu demnächst mehr.

Palikera, Hvala lepo, Grazie mille, Mulțumesc Tusen Tack, Vielen Dank

Hier unten geht’s zu einer Besprechung des Eröffnungsstücks

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen