„Alerta, alerta antifascista!“ hallte Donnerstag am frühen Abend oft durch die Wiener Herrengasse. Vor und rund um den dort gelegenen Amtssitz des Innenministeriums gab es kaum ein Durchkommen. Hunderte Menschen aller Altersgruppen hatten sich zum Protest gegen den unfassbaren Polizei-Einsatz am Sonntag gegen ein antifaschistisches Bildungscamp beim Peršmanhof im zweisprachigen Gebiet von Kärnten / Koroška versammelt. Die kurzfristig auf die Beine gestellte Demonstration war vor allem von auf Kartons handgeschriebenen Losungen gekennzeichnet.

Auf einem wurde dabei auf die unsägliche historische Parallele hingewiesen. Der Peršmanhof wurde ja deswegen zu einer Gedenkstätte und einem Museum, weil – noch in den letzten Tages des zweiten Weltkriegs eine Nazi-Polizei-Einheit dort elf Zivilist:innen, darunter sieben Kinder ermordete. Und im 80. Jahr nach Kriegsende, dem 70. Jahr mit dem Staatsvertrag, riss dieser überfallsartige Polizei-Einsatz tiefe Wunden bei Nachkommen der Ermordeten auf.

Zudem ist gerade dem Widerstand der Kärntner slowenischen Partisan:innen ein Gutteil des Verdienstes um den Staatsvertrag zu verdanken. In der sogenannten Moskauer Deklaration (1943 – USA, Großbritannien und Sowjetunion) hieß es zum einen, dass Österreich „von deutscher Herrschaft befreit werden soll“. Andererseits: „Österreich wird aber auch daran erinnert, dass es für die Teilnahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutschlands eine Verantwortung trägt, der es nicht entrinnen kann, und dass anlässlich der endgültigen Abrechnung Bedachtnahme darauf, wieviel es selbst zu seiner Befreiung beigetragen haben wird, unvermeidlich sein wird.“

Kleinere gedruckte Plakate von SOS Balkanroute verkündeten „Wir alle sind der Peršmanhof“ bzw. in slowenischer Sprache: Vsi * Vse smo Peršmanhof“. Im Gegensatz zur Polizeieinheit, die das Camp stürmte, als würde es sich um Terrorist:innen handeln, die – auch in Video- und TV-Beiträgen deutlich artikulierten, dass sie nicht Slowenisch könnten, wurden praktisch alle Reden bei der Kundgebung entweder gleich zweisprachig gehalten oder in die jeweils andere der beiden nach dem Staatsvertrag gleichberechtigten Sprachen übersetzt. Die eben erwähnten Losungen dokumentierten auf den Punkt gebracht, dass dies keine lokale oder regionale Angelegenheit ist, wenn Antifaschismus, eines der „angeblichen“ Fundamente der zeiten Republik gestürmt wird – noch dazu auf dem Gelände einer Gedenkstätte, die mahnen soll, dass Faschismus „nie wieder!“ an die Macht kommen dürfe.

Von jungen Gedenkdiener:innen über einen Chor der slowenischen Studierenden bis zu einem älteren Vertreter des KZ-Verbandes Wien ergriffen das Wort. Aber auch eine russisch Aktivistin, die wegen ihrer Kriegsgegnerschaft flüchten musste trat ans Mikrophon und brachte mit Englisch eine vierte Sprache (Deutsch, Slowenisch, italienische Parolen, die im antifaschistischen Kampf gegen die Mussolini-Diktatur vor 100 Jahren) ins Spiel. Die Polizeiaktion habe gerade dann stattgefunden, als sie – und eine Kollegin aus der Ukraine und eine weitere aus Belarus ihren Beitrag den Camp-Teilnehmer:innen vorstellen wollte. Sie konnte es überhaupt nicht packen, dass ein Vorgehen von Uniformierten im demokratischen Österreich sie so bitter erinnerte an Umstände in ihrer ersten Heimat, vor denen sie davon ennen musste.

In einem Plakat und mehrfach in Reden wurde auch Bezug genommen auf das Interview des stellvertretenden Kärntner Polizeikommandanten in der ZiB2 vom Vorabend. Persönliche Entschuldigung bei einem Nachfahren, aber alles ganz richtig gemacht und normaler Einsatz…

Mehrfach ertönten auch Sprech-Chöre „Hoch die Partisan:innen“ und gegen Ende der Kundgebung vor dem Sitz des für die Polizei zuständigen Innenministeriums wurde das der Partisanin Jelka gewidmete Lied der Gruppe „Schmetterlinge“ aus der „Proletenpassion“ (Texte: Heinz R. Unger). „Drei rote Pfiffe“ von vielen Teilnehmer:innen gesungen.

Du näherst dich einem unscheinbar wirkenden an der Wand hängenden querformatigen Rechteck. Es scheint wie ein Mosaik aus kleinen runden Scheiben. Nur fast schwarz. Kaum kommst du näher, raschelt es irgendwie, vile der kleinen Spiegelchen drehen sich, ergeben ein Bild. Du staunst, irgendwie kommen dir – vielleicht erst im zweiten Hinsehen die Konturen und die Form nicht unbekannt vor.

Was hier in der Folge für ein paar Sekunden als Standbild erhalten bleibt ist eine Art „Foto“ von dir in bunt schillernden „Flip-Discs“. Sobald du das ge-checkt hast, beginnst du vielleicht damit zu spielen – näherst dich in verschiedenen Posen, von unterschiedlichen Richtungen diesem Teil an. Es ist das erste Objekt in der Ausstellung „Khroma“ in einem Keller in einem Hinterhaus in Wien-Neubau.

Verspielte New-Media bzw. digitale, teils interaktive Kunstwerke, sind in unterschiedlichster Form seit Jahrzehnten in Linz im berühmten Ars Electronica Center zu sehen und erleben, in Wien eher noch selten und diesfalls fast ein bissl versteckt.

Die Ausstellung „Khroma“ (Russische und Griechisch für Farbe) mit ihren 13 Kunstwerken, kuratiert von Vasily Fedotov, Gründer und Leiter des New Media Art Centers und des Lighthouse of Digital Art in Berlin, war zuvor schon in der deutschen Hauptstadt zu sehen. Davor hatte er marketingmäßig Star-Ups in Sachen digitaler Strategien beraten. Und verlegte sich, wie er am Rande einer Führung für Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… erzählt, „immer mehr auf den künstlerischen Bereich von digitalen Medien, Künstliche Intelligenz und virtual Reality.

Das eingangs geschilderte Kunstwerk mit dem Titel „Portraits in Pink, Blue, & Silver“ stammt von Andrew Zolty alias Breakfast Studios aus New York. Er hat sich darauf spezialisiert, Echtzeitdaten aus der natürlichen Welt in digitale, kinetische Kunstwerke zu „übersetzen“. Im Laufe der bisherigen rund eineinhalb Jahrzehnte dauernden künstlerischen Arbeit waren Werke von ihm schon bei der Weltausstellung 2021 in Dubai und im Vorjahr bei der Biennale in Venedig zu erleben.

Fast am Ende der Kellerräume entsteht beim Näherkommen an die bunt leuchtende Wand ein an das erste Werk erinnernder Eindruck. Irgendwie fühlst du dich hier noch bunter und größer, besser erkennbar, zu sehen. „Enter“ heißt diese interaktive Lichtinstallation des polnischen Künstlers Ksawery Kirklewski. Wenn die Technik funktioniert, dann soll sogar Sound dazu ertönen (was beim Besuch von KiJuKU nicht der Fall war). Diese interaktive digitale „Spielerei“ ist aber neben der künstlerischen auch eine Forschungsarbeit in Sachen Computer-Steuerung ohne Maus und Tastatur „nur“ mit Gesten.

Kirklewski hat zuletzt unter anderem für den US-Schauspieler, Comedian und Musiker Donald Glover alias Childish Gambino für seine Auftritte digitale Bühnenbilder geschaffen.

Fantasievolle Fische und Quallen kannst du dir in verschiedensten Größen und Farben per Knopfdruck beim digitalen Kunstwerk Aquatics von Philipp Artus auf den Riiiiiesen-Screen „zaubern“. So „nebenbei“ will der multimediale Künstler (u.a. auch Filmemacher) mit dieser Installation auch sanft einladen über Natur und Technik zu sinnieren.

Ein goldglänzender Totenkopf am Ende des oberen Teils einer Sanduhr „spuckt“ schwarze Tropfen in den unteren Teil dieser Uralt-Zeitmessung. „Killing Time“ nannte der Künstler Mesplés aus Los Angeles diese interaktive Skulptur. Da die Zähflüssigkeit mit Metallspänen versetzt ist, führt der Unterteil der Sanduhr das verblüffende nach oben „Spucken“ – dank eines Magneten im Mund des Totenkopfes.

Diese und noch neun weitere, verschiedenartige digitale Medien-Kunstprojekte laden zum verspielten Staunen und– nicht bei allen – zur Interaktion ein. Was allerdings so „nebenbei“ auffällt, die Auswahl fiel offenbar ausschließlich auf von Männern programmierte Werke.

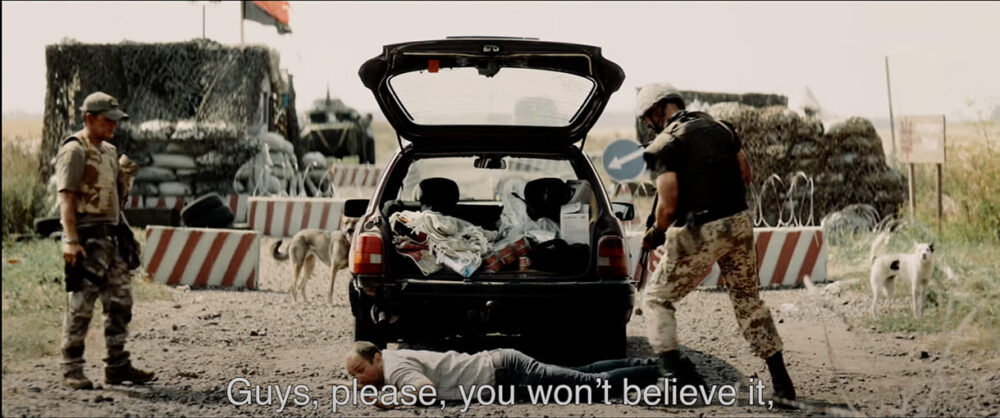

Bilder von unten. Die Kamera offenbar knapp über der Schotterstraße – samt den entsprechenden Geräuschen. So beginnt der Film „Bad Roads“ (schlechte Straßen“ von Natalia Vorozhbyt. Bald landet dieses Auto – mit seinem Fahrer, einem (angeblichen) Schuldirektor – bei einem Check-Point. In der Ukraine – noch vor dem Überfall der russischen Armee auf die ganze Ukraine, aber zu Zeiten als schon Regionen im Osten des Landes, im Donbass besetzt waren. Willkür der bewaffneten Grenzer gegenüber dem Schuldirektor, der nicht gleich seinen Pass findet. Bedrohlich.

Dabei ist diese Eröffnungs-Szene noch eine der harmlosesten. Den Film hatte die Dramatikerin, Drehbuchautorin, Filmregisseurin und Kuratorin für soziale Theaterprojekte ursprünglich als Stück geschrieben. Dieses wurde in London 2017 am Royal Court uraufgeführt und mehrfach in Deutschland gespielt, zuletzt (2022) am Berliner Ensemble (Regie: Tamara Trunova) – in ukrainischer und russischer Sprache mit deutschen Übertiteln.

2020 hat die Autorin selbst das Stück, als Film gedreht. Zwei dichte, heftige Stunden gespielter Szenen, die auf Zeitzeug:innen-Berichten beruhen. Die anfänglich hellen Bilder wechseln in durchgängige Düsternis mit immer wieder unaushaltbaren Gewalt-Szenen. Die meisten Zuschauer:innen bei der Aufführung im Rahmen des Dramatiker:innen-Festivals in Graz berichteten, dass sie immer wieder die Augen schließen, sich abwenden mussten (damit auch die englischen Untertitel dieser Szenen nicht lesen konnten) oder mehrmals überlegten, den Raum zu verlassen – was einige auch taten.

Beim doch Hinblinzeln in Sekunden-Bruchteilen zeigte sich, dass die Regisseurin aber keinen Gewalt-Voyeurs-Film dreht, sondern – wie sie in einer Video-Botschaft dem Publikum mit auf den Weg gab – „nur“ zeigen wollte, wie die kriegerische Gewalt Menschen in ihrem Verhalten bis hinein in den Alltag de-humanisiert.

Mit einer solchen – fast von schrägem Humor durchzogenen – Szene beendet Natalia Vorozhbyt auch die „schlechten Straßen“. Eine junge Frau überfährt unabsichtlich auf der furchigen Straße ein Huhn. Kommt schuldbewusst zu der Bäuerin und dem Bauern, bedauert, dass sie jetzt kein Geld mithat aber anderntags kommen werde, dafür zu bezahlen. Glauben die natürlich nie. Macht sie aber. Doch die vereinbarten 200 Hrywnja sind dann doch zu wenig. Gut, zückt sie einen 1000er-Schein. „Aber dieses Huhn hätte doch so viele Eier gelegt und damit hätten sie viel mehr verloren. Schmuck als Entschädigung. „Aber wir haben uns so gut mit dieser Henne verstanden…

Compliance-Hinweis: Das Dramatiker:innen-Festival in Graz hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… zur Berichterstattung eingeladen.

Aufs erste wirkt der Titel des Stückes, das im bekannten Café Landtmann neben dem Burgtheater beginnt und in einem kleinen Theater in der Blumauergasse im 2. Wiener Bezirk endet, wie ein Wortspiel. Eines, das Fragezeichen auslöst. „Wir spielen die Spielrein rein“. WTF ist „die Spielrein“?

Und genau darum dreht sich vieles in den Szenen des Inklusiven Theaters Delphin sowohl in jenem Saal im berühmten Kaffeehaus, in dem oft Pressekonferenzen stattfinden, als auch in der Delphin-Homebase. „Die Spielrein“ ist keine fiktive Figur, sondern die Ärztin und Psychoanalytikerin Sabina Naftulowna Spielrein (1885 bis 1942). Geboren im russischen Rostow am Don, als eines von fünf Kindern einer Zahnärztin und eines Kaufmannes, kam sie mit 19 Jahren in die Klinik Burghölzli in Zürich (Schweiz) mit der Diagnose „Hysterie“. Der bis heute bekannteste Arzt dort war Carl Gustav Jung, ein früher Schüler des Wiener Erfinders der Psychoanalyse, Sigmund Freud.

Ein Jahr später schon begann Spielrein in Zürich Medizin zu studieren und promovierte sechs Jahre später mit einer Arbeit über den psychologischen Inhalt eines Falles von Schizophrenie zur Doktorin. Danach verbrachte sie auch einige Monate in Wien und wurde zu den legendären „Mittwochsgesellschaften“ der Wiener Psychoanalytische Vereinigung mit Freud eingeladen und dort erst als zweite Frau aufgenommen. 1923 kehrte sie mit ihrer Tochter in ihre Geburtsstadt, dann schon in der Sowjetunion, zurück, wo einige Jahre später Psychoanalyse verboten wurde, sie dann als Pädagogin und Ärztin arbeitete. Und 1942 im Zuge des Überfalls von Nazi-Deutschland gemeinsam mit Tausenden anderen Jüdinnen und Juden ermordet wurde.

Dennoch ist auch heute ihr Name weitgehend unbekannt. Das wollte Theater Delphin ändern. Bei Diskussionen, welche Stück als nächstes in Angriff genommen werden sollte, war – so die künstlerische Leiterin und Regisseurin dieses Stücks, Gabriele Weber, zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „klar, wir wollen eine starke Frau ins Zentrum stellen. Wir hatten verschiedene Vorschläge, Valentina nannte dann die Spielrein.“

Und diese Valentina Himmelbauer, die mehr über die in Vergessenheit geratene Pionierin in der Psychoanalyse, schrieb dann einen Text fürs Stück und schlüpft auch selber in die Rolle der Sabina Spielrein.

Die Inszenierung ist aber keine einfache Biographie dieser Wissenschafterin, die wichtige Aufsätze zur Kinderpsychologie geschrieben hat, vor allem aber auch zu Sexual- und Todestreib forschte. Das Stück ist einerseits rund um den Kampf um Anerkennung ihrer Arbeit gebaut. So beginnen zuerst vier Männer auf grauen Podesten: Sigmund Freud (Georg Wagner), C. G. Jung (Ante Pavković), Prof. Bleule, Leiter der Klinik Burghölzli (Rigel Flamond) sowie Dr. Otto Gross, ebenfalls ein Psychoanalytiker aus dieser Zeit rund um Burghölzli (Stefan Musil). Gscheit daherreden. Die Spielrein will sich – es soll doch um sie gehen – endlich Platz auf der kleinen Bühne im Landtmann verschaffen. Nix da. Kein Durchkommen. Irgendeine Randfigur soll sie spielen, wird ständig unterbrochen… Tragisch, dass dies – obwohl alle in Kostümen (Sigrid Dreger), die historisch wirken – gar nicht nur so vergangen wirkt!

Selbst Anna Freud (Ivana Veznikova; Anna als Kind wird von Anna Freud als Kind: Sinah Stamberg gespielt und getanzt) wird eher auf die Rolle als Tochter Sigmunds reduziert und der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf Kinderanalyse als „eh kloar, weil Frau…“ abgewertet. Und wenn überhaupt dann herrscht der Tenor „für eine Frau bist eh intelligent…“

Das Stück spiegelt nicht nur diesen damaligen – und heute gar nicht so viel weniger nötigen – Kampf von Frauen um Anerkennung ihrer Leistungen. Die Dynamik des Spiels lebt davon, dass die Schauspieler:innen immer wieder aus ihrer Rolle aussteigen und eben als Theaterleute agieren, die für ein Stück, ja eher sogar für einen Film proben. „Na geh, jetzt stört die schon wieder“, „so kommen wir nicht weiter“, „wir wollen doch auch fertig werden“. Wobei manche wie „halt doch endlich die Klappe“ oder „spar dir den Kommentar“ dann doch wieder gleich für beides gelten könnte. Immer wieder „muss“ die (Film-)Regisseurin im Stück (Bianca Bruckner) mahnen, dass, und wo jetzt weiter geprobt werden müsse.

Dieses Spiel im Spiel ist erst – so verraten Mitwirkende – erst bei den Proben entstanden.

Was vielleicht im Stück dann doch ein wenig zu kurz kommt, sind die Leistungen von Sabina Naftulowna Spielrein. Könnte aber sein, dass – angefixt von dem spannenden, vielschichtigen Spiel auf mehreren Ebenen, Besucher:innen das doch ausführliche Programmheft mit Zitaten aus Spielreins Tagebüchern genau zu lesen, bzw. danach zu suchen und lesen – Link zu einem wikipedia-Artikel, der einen guten Überblick verschafft, unten am Ende des Beitrages.

Was jedenfalls im Klinik-Teil im Theater dezidiert angespielt und -gesprochen wird ist die Legende von der sehr oft verbreiteten Geschichte, dass Spielrein Geliebte von C. G. Jung gewesen sein soll. Dies ist nicht sicher, basiert auf Tagebuch-Aufzeichnungen von engen, vertrauten Kontakten und auf Briefen von Jung mit Freud, in denen ersterer von sexuellen Begehren seiner Patientin schreibt. Aber was ist mit ihm? Als ihr Therapeut hätte er in so einem Fall ja das Autoritätsverhältnis missbraucht…

Beim Stiegenaufgang zum Veranstaltungssaal in der Volkshochschule und dem Haus der Begegnung in der Per-Albin-Hansson-Siedlung in Wien-Favoriten hängen eine ukrainische und eine tschetschenische Flagge. Der 23. Februar ist nicht nur der Vorabend des jüngsten nun ein Jahr dauernden Krieges der von Wladimir Putin entsandten russischen Armee in der Ukraine. Es handelt sich auch um den Jahrestag der großen Verschleppung (Deportation) von Tschetschenen und Inguschen.

Rund eine halbe Million Menschen wurden 1944 ab diesem Tag aus den beiden nordkaukasischen Autonomiegebieten innerhalb der Sowjetunion nach Kasachstan in Viehwaggons abtransportiert. Mehr als 12.000 Menschen starben schon auf dem Transport, viele weitere in den ersten vier Jahren. Über die besonders grausame Ermordung von rund 700 Menschen im Dorf Chaibach, die in einer Scheune zusammengetrieben und diese in Brand gesteckt wurde, gibt es einen Film. Ein kleiner Bub konnte versteckt außerhalb der Scheune überleben.

Ausschnitte aus einem Spielfilm, der dieses Massaker nachstellte, wurden bei der Veranstaltung zum Jahrestag der Deportation ebenso gezeigt, wie ein Interview mit Musa Itaev, einem Überlebenden der Vertreibung (die erst ab 1957 unter Nikita Chruschtschow beendet wurde) in Frankreich. Jugendliche aus der tschetschenischen Community äußerten auf der Bühne ihre emotionalen Gedanken zum Schicksal ihres Volkes, ältere Zeitzeugen stellten immer wieder die Gemeinsamkeit der imperialen Ansprüche der Führungen in Moskau und der Unterdrückung von Völkern in der Nachbarschaft her. Nicht zuletzt zum Krieg in der Ukraine. Tschetschenien hatte in der jüngeren Vergangenheit auch zwei Besatzungskriege durch die Russische Föderation erlebt (1994 und 1999), 2008 erlitt Georgien ein ähnliches Schicksal, 2014 die Krim – und dort waren insbesondere Angehörige der tatarischen Minderheit Opfer der russischen Okkupation. Und nun seit dem Vorjahr weite Teile der Ukraine.

Die stand sogar eher im Zentrum dieser Veranstaltung. Zahlreiche Künstler:innen boten ein mehrstündiges Kulturprogramm auf der großen Bühne des Saals. Der Bogen reichte von Kindertanzgruppen über jugendliche Ballett-Tänzerinen, ein musikalisches Zwillingsduo bis zum „Freedom-Quartett“ von vier klassischen Streicherinnen, einer Pop- und Opernsängerin, die auch Saxofon spielte und einem jungen Pianisten, der sowohl Sängerinnen als auch eine Geigerin begleitete. Die ukrainische Community – nicht nur Geflüchtete der vergangenen Monate – war auch mit zahlreichen Kunsthandwerksständen präsent. So bot der 13-jährige Sviatoslav, der vor neun Monaten aus Ternopil geflüchtet war, vor allem Stoff-Figuren, die meisten mit verschiedenem Getreide aber auch anderen körnigen Lebensmitteln gefüllt sind, an. „Die wurden in einer Manufaktur in meiner Heimatstadt händisch hergestellt. Manche riechen auch – nach Kakao oder Vanille zum Beispiel.“

Zwischen den Kunsthandwerksständen, dem Veranstaltungssaal und den Essens-Stationen – von deftigem Fleischspeisen bis zu Süßigkeiten aus der tschetschenischen Community zubereitet und mitgebracht – wuselte ein älterer Mann herum. „Ich bin Juri aus Odessa und schien einige Jahre in Wien. Ich liebe „Ein echter Wiener geht nicht unter. Leider ist der Mundl-Schauspieler Karl Merkatz ja vor ein paar Monaten gestorben. Und ich liebe es, hier unter den Tschetschenen zu sein und mit ihnen von ihren Speisen zu essen.“

So gesellte er sich auch auf die diversen Gruppenfotos mit Fahnen von Völkern, die ähnliche Schicksale erlitten haben/erleiden – neben ukrainischen und tschetschenischen auch jene von Georgien oder der Krimtataren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen