Wer regelmäßig Vorstellungen im Theater im Zentrum, dem kleineren Haus des Theaters der Jugend in Wien besucht, hat beim Betreten des Saals, in dem das jüngste Stück „Mitten im Gesicht“ läuft, vielleicht zunächst ein Déjà-Vu: „Häh, ist das nicht fast das gleiche Bühnenbild wie beim vorigen Stück „Echtzeitalter“? Pixel, dieses Mal nur „aufgeblasen, größer?“

Tatsächlich sind die quadratischen Kästchen, das Innere digitaler Bilder, unabhängig voneinander zum Hintergrund der ganz unterschiedlichen Stücke geworden. Gemeinsam ist beiden, es geht um Zentrales im Leben Jugendlicher. Und bei deren Leben verschwimmen nicht selten auch reale und digitale Welt zu ihrer echten Wirklichkeit.

Basierte „Echtzeitalter“ auf dem gleichnamigen Erfolgsroman Tonio Schachingers über (s)ein Leben in einem Wiener privaten Elite-Gymnasium rund um eine Hauptfigur, der einen Gutteil seines Selbstbewusstseins aus seinen Erfolgen in Bewerben eines Computerspiels bezog, so geht’s bei „Mitten im Gesicht“ eben um eine Nase mit wechselnden Homepage-Url als Art Kapitelüberschriften (Ausstattung: Ulrike Reinhard). Wie die Echtzeitalter-Pixelwände, so sind auch diese hier sehr flexibel. Übrigens – da hat niemand voneinander abgeschaut, die Konzepte für die jeweiligen Bühnenbilder entstanden unabhängig voneinander – einfach Zufall.

Und was für eine. Ihre Trägerin, die 15-jährige Sophie Neumann vermeint, dass sie die größte der Welt ist. Und das ist kein feiner Rekord. Sie findet sich selbst damit unmöglich hässlich – da hilft kein Trost der Oma, die einen ähnlichen „Zinken“ ihr eigen nennt. Denn Mitschüler:innen verspotten sie, „Nasenbär“ ist noch eines der harmloseren Schimpfwörter, mit denen sie ständig konfrontiert ist.

Kränkungen und Selbstmitleid lassen sie gar nicht mitkriegen, dass einem Mitschüler, Paul, in der kleinen Arbeitsgruppe zum Thema Klima, in das sie aufgrund ihres Wissens viel einbringen kann, einiges an ihr liegt. Sie aber will eher dem aufgeblasenen Schönling Leo gefallen. Was ihre Gesichtsmittelgebirge eben verhindert.

Einzig denkbarer Ausweg für Sophie: Eine OP muss her, Nasenverkleinerung. Ihre Freundin Luisa will Gegenteiliges bei ihren Brüsten, „Bienenstich statt Busen“, nennt sie es. Außerdem hat sie das Problem, dass sie auf diesen Paul steht, der wiederum sie nur als Kumpel mag.

In diesem personellen Setting lassen Peter Lund (Text), der schon etliche meist musikalischen Stücke (nicht nur) fürs Theater der Jugend verfasste und Gerald Schuller (Musik) ein 2¼-stündiges Ab und Auf rund um die Hauptfigur und vor allem das Thema Beauty, aber genauso auch Freund- und Kameradschaft und noch Cybermobbing samt Missachtung von Recht aufs eigene Foto ablaufen. Und so „nebenbei“ wird auch so manches rund um das Thema der Arbeitsgemeinschaft, nämlich Klima, angesprochen. Trotz schwungvoller Songs zieht sich – zumindest der erste Teil vor der Pause ein wenig.

Und plötzlich sagt der – nie in Erscheinung tretende – Vater, der strikt gegen einen chirurgischen Eingriff ist, ja zur Operation. Die Nase ist klein, Sophie wunderschön, Leo wird ihr Freund und sie – urgrauslich, eingebildet, überheblich…

Wie die Nase kleiner auf einer Bühne kleiner wird? Es bleibt dem wandlungsfähigen Schauspiel von Lucia Miorin überlassen – und einem Trick, der hier sicher nicht verraten wird. Neben ihr spielen Shirina Granmayeh die kumpelhafte, ein bisschen eifersüchtige Freundin Luisa. Fabian Grimmeisen ist „für einen CIS-Mann ein verständnisvoller, aufgeschlossener Junge“, Jakob Pinter ein „schöner“ Widerling Leon und Altmeisterin Susanne Altschul eine weise Großmutter Constanze Neumann. Insgesamt sind die Charaktere doch vielleicht zu schwarz-weiß klischiert.

„Schönheit beginnt in dem Moment, in dem du beschließt, du selbst zu sein“, zitiert das Theater der Jugend die französische Modedesigner-Ikone (1883 – 1971) auf seiner Homepage der Stückinfo vorangestellt.

Wie groß das Thema für viele Jugendliche tatsächlich ist, zeigte eine für die Plattform Safer Internet Ende 2023 durchgeführte Studie: „Mehr als die Hälfte der befragten 400 Jugendlichen würde gerne etwas am eigenen Aussehen ändern, mehr als 100 der 11- bis 17-Jährigen in dieser Studie (Dezember 2023) hat sogar schon einmal über eine Schönheitsoperation nachgedacht. Großen Einfluss auf das eigene Selbstbild, das sie zu Veränderungswünschen veranlasst, haben vor allem Influencer:innen und generell Social-Media-Plattformen im Internet“, berichtete Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… anlässlich des Safer Internet Tages im Vorjahr – der ganze Beitrag ist unten verlinkt.

Mehrmals sprechen die jungen Protagonist:innen in ihrem Spiel untereinander mit dem Kürzel Wwdt – was würdest du (an meiner Stelle) tun an. Gegen Ende geht diese Botschaft auch ans Publikum. Über einen QR-Code im Foyer des Theaters ist die Teilnahme an einer Meinungsumfrage möglich, ob die Zuschauerin / der Zuschauer an Stelle von Sophie „die Nase machen lassen würde“.

KiJuKU: Gab es eine reale Ausgangsgeschichte – aus deinem Umfeld oder dem Netz für diese Story?

Peter Lund: Nein, Aufgabe vom Theater der Jugend an mich war, nach „Lizzy Carbon und der Klub der Verlierer“ (nach dem Roman von Mario Fesler) wieder etwas für diese Altersgruppe (ab 11 Jahren) zu schreiben. Mich ärgert das schon seit 15 Jahren, dass das wieder so auseinandergeht mit Barbie für die Mädchen und Krafttraining für die Jungs. In meiner Jugend und auch bei Frau Nöstlinger, da war alles nicht so geschlechtermäßig getrennt. Auf das Thema Schönheits-Operationen bin ich gekommen, weil ich das von vielen gehört habe; vielleicht nicht unbedingt mit 15, aber mit 18 geht das richtig los mit sich beschnippeln lassen. Eltern schenken das zum Geburtstag… Und die Jungs rennen ab 15 ins Gym und pumpen. Was da abgeht hat mich sehr interessiert und dann hab ich da sehr lange recherchiert. Als älterer Mensch versteht man das zunächst nicht, und da musste ich erst mal reinkrabbeln in jugendliche Seelen. Da hab ich viel gelernt – auch während der Produktion, das Ensemble ist ja auch recht jung, die haben mir digital auch etliches gezeigt.

KiJuKU: Bist du dann eingetaucht in die TikTok-Welt?

Peter Lund: Ja, so viel ich musste, um’s zu verstehen.

KiJuKU: Und dann war der Plot gleich klar?

Peter Lund: Das war dann eine Art journalistischer Arbeit. Zuerst einmal war die Frage, ob Nase oder Brust. Nur da wäre wohl schnell klar, „du bist bescheuert“, bei der Nase ist zumindest halbe / halbe. Dann kam schnell die Idee mit der Oma. Ich wollte auf jeden Fall die alte Generation drinnen habe. Dann bau ich das so, wen braucht man dafür – den schönsten Jungen, einen besten Kumpel, der nicht ganz so schön ist. Und ich brauchte auch ein Mädchen, das mit ihren Brüsten unzufrieden ist, weil das ja eines der Hauptthemen ist, oder Hintern oder was weiß ich. So kam die Personage zusammen und davon ausgehend entwickle ich dann den Plot. Das ist dann so ein bisschen Heimarbeit.

KiJuKU: Wie kam’s zum Trick, der hier natürlich nicht gespoilert wird, dazwischen mit der veränderten Nase?

Peter Lund: Nun ja, das war recht rasch klar, dass es dazwischen eine längere Passage braucht, wo sie nicht die dicke Nase hat und wie sie sich dadurch verändert.

Volkshalle im Wiener Rathaus, ein Ort für viel Veranstaltungen – nicht selten auch „nur“ Back-Stage für Künstler:innen, die ihre Auftritte auf der Bühne im gleich angrenzenden Arkadenhof haben. In den Sommerferien – meist in der vorletzten Woche gegen Ende August – gehört die Halle und der Hof Kindern für ihre eigene Stadt. Bei „Rein ins Rathaus“ üben sie alle Jobs aus, verdienen dabei Holli Cent, die hier gültige Währung, wählen täglich ihre eigene Regierung, stimmen über Gesetzesvorschläge ab – UND produzieren ihre eigenen Medien – vom Stadt-TV bis zur Tageszeitung.

Und hier schließt sich der Bogen zu einem Event knapp vor den Osterferien. Da gehörte ein Gutteil dieser Halle mehr als 200 Oberstufen-Schüler:innen aus dem privaten Gymnasium Sacre Coeur (Wien-Landstraße), in ihrer Funktion als Teilnehmer:innen der campus.a-Journalismus-Akademie.

campus a – sicher nicht ganz zufällig Namens-Ähnlichkeit mit der Edition, die ebenfalls „nur“ den ersten Buchstaben unseres Alphabets trägt – will einerseits Plattform für seriöse journalistische Beiträge sein; inspiriert vom legendären, jahrzehntelangen Journalisten Hugo Portisch (1929 – 2021). Und andererseits sollen über die genannte Akademie Jugendliche in Schulen Zugang zu diesem mittlerweile heftig umkämpften Gebiet gewinnen können.

Der aktuelle US-Präsident schleuderte schon in seiner ersten Amtszeit seriösen Medien wie CNN und anderen immer wieder „Fake News“ an den Kopf, sperrt nun in seiner neuen Machthaberschaft ernsthafte Medien aus seinen Medienterminen aus. Gleichzeitig geben sich (parteipolitische) eindeutige Propaganda-Kanäle als journalistische Medien aus, wollen dafür einschlägige Förderung, ein Politiker bezeichnete kürzlich ein österreichisches Qualitätsmedium als Sch… blatt verbunden mit der Drohung, die Medienförderung dafür einzustellen, wenn seine Partei an der Macht ist.

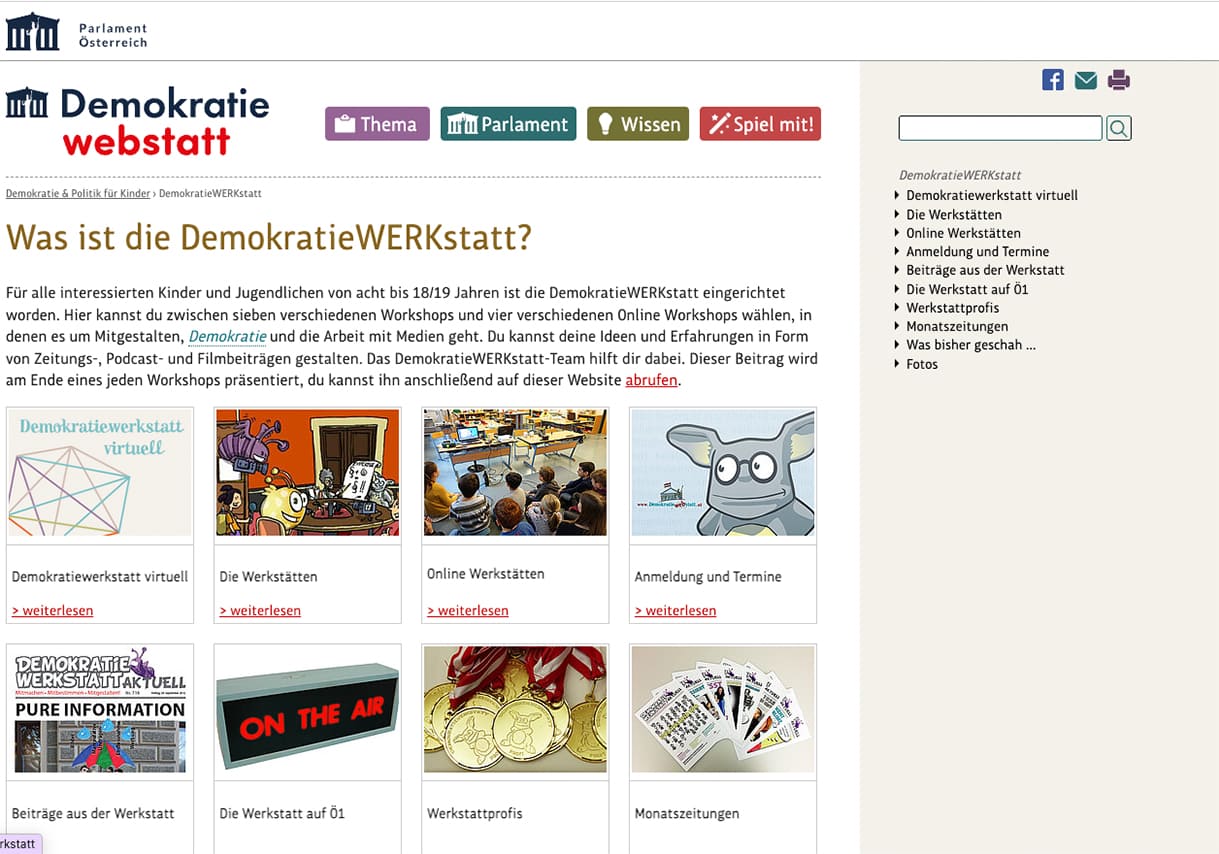

Fakten-Check, sorgfältiges Recherchieren, Fairness, Respekt, Wahrheit, sozusagen Fakten statt Fake, Trennung von Bericht und Kommentar… – das will die Akademie Schüler:innen vermitteln – durch professionelle Journalist:innen. Etwas, das übrigens auch die in mehreren U-Ländern arbeitende Initiative Lie Detectors mit Kurz-Workshops von Journalist:innen in möglichst vielen Schulen oder die ebenfalls EU-vernetzte Initiative Safer Internet, der Fake-Hunters-Tour des ISTA (Institute of Science and Technology Austria, Exzellenz-Uni Klosterneuburg) und nicht zuletzt die Demokratie-Werkstatt des Parlaments seit vielen Jahren machen.

Die campus a Akademie ist derzeit in sieben Schulen Wiens, Nieder- und Oberösterreichs am Werk. Mit der Veranstaltung in der Volkshalle des Wiener Rathauses war nicht nur die Präsentation in einer größeren Öffentlichkeit verbunden, sondern auch eine Praxis-Lecture. ORF-Redakteurin Ambra Schuster, die Nachrichten und Themen auf TikTok für diesen Kanal artgerecht aufbereitet und damit jüngere Menschen mit seriösen Infos dort versorgt, wo sie „zu Hause“ sind, stellte sich – moderiert von campus a-Chefredakteurin Lara Wagner – Fragen von Schüler:inne. Anschließend gab sie Praxisbeispiele für gelungene Interviews mit drei der Jugendlichen, die sich gemeldet hatten. Auf der Bühne fanden nicht nur die Live-Interviews statt, sondern wurden auch die Vorgespräche dafür öffentlich – weil die überwiegende Mehrheit der Anwesenden das so wollte – für alle hör- und sichtbar.

So war zu erfahren, dass der 17-jährige Leonhard gerne Sport betreibt, am allerliebsten Schach. Die Schule hat bei ihm „nicht so einen hohen Stellenwert“. In jenen Fächern, die ihn interessieren, sei er super gut, in die anderen stecke er ein bisschen Arbeit rein.

Seinen Bruder (14) und ihn „unterscheide sehr viel, er ist sehr gut in Programmieren und Sprachen“.

Leila (17) brennt leidenschaftlich für Naturwissenschaften, vor allem Physik und Astronomie, beschäftigt sich aber auch viel mit Kunst, malt und schreibt. Seit gut zehn Jahre wisse sie, dass sie erst Physik im Bachelor studieren wolle, um ein Masterstudium in Astronomie anzuschließen. Am liebsten würde sie danach in die Forschung gehen.

Derzeit aber zentriere sich alles um die Schule, „ich bin in der 8. Klasse und maturiere. Es geht nicht nur ums Durchkommen, sondern um gute Noten“.

Sie haben ein großes Zuhause – „mit neun Geschwistern und Eltern und wir verstehen uns alle sehr gut“.

Mit Elena hatte sich auch eine deutlich Jüngere für die Live-Interviews auf der Bühne gemeldet. Sie betreibe gerne Sport, ist an Sprachen interessiert – Englisch, Deutsch, Spanisch und schreibt gerne eigene Texte.

Im Gegensatz zu den beiden Mitschüler:innen davor ist sie Einzelkind, „auch sonst hab ich nicht wirklich eine große Familie“ Sie lebt „mit Eltern und einer Katze in einer Wohnung“.

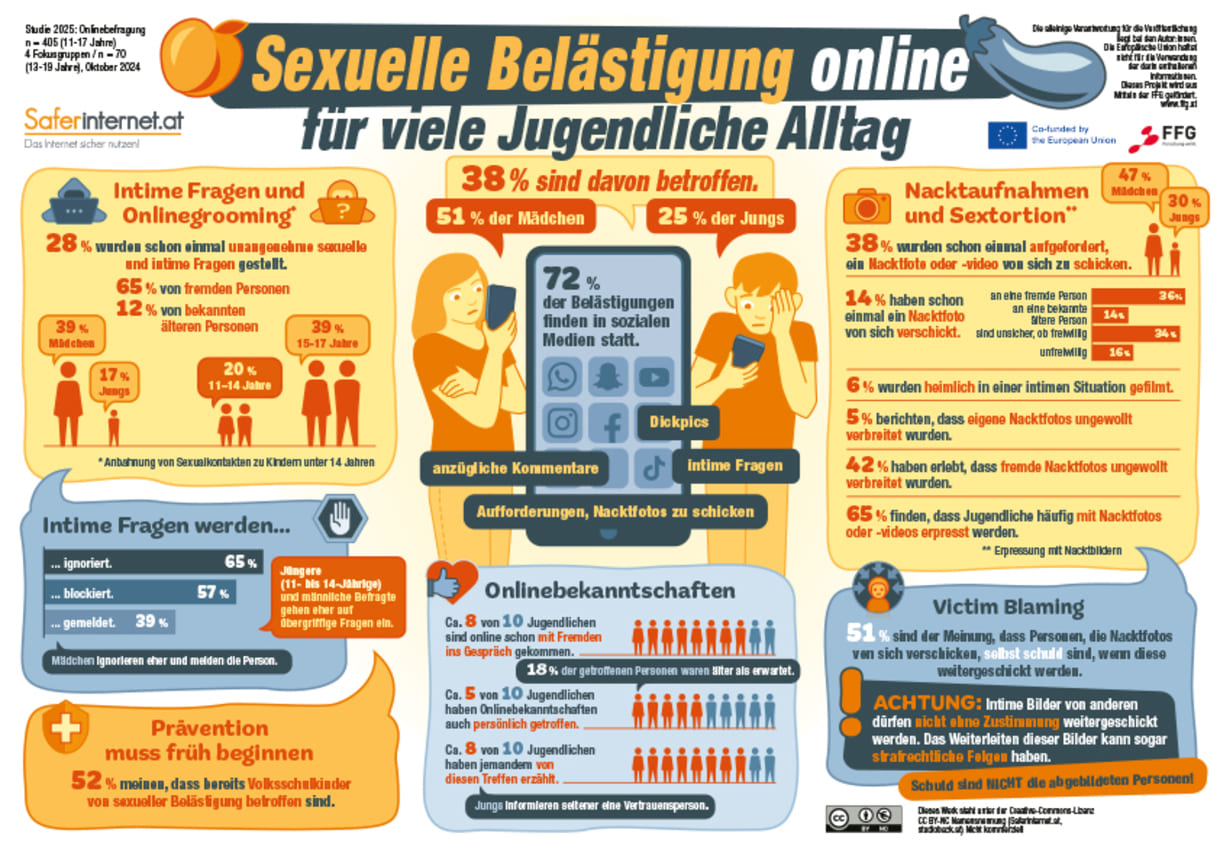

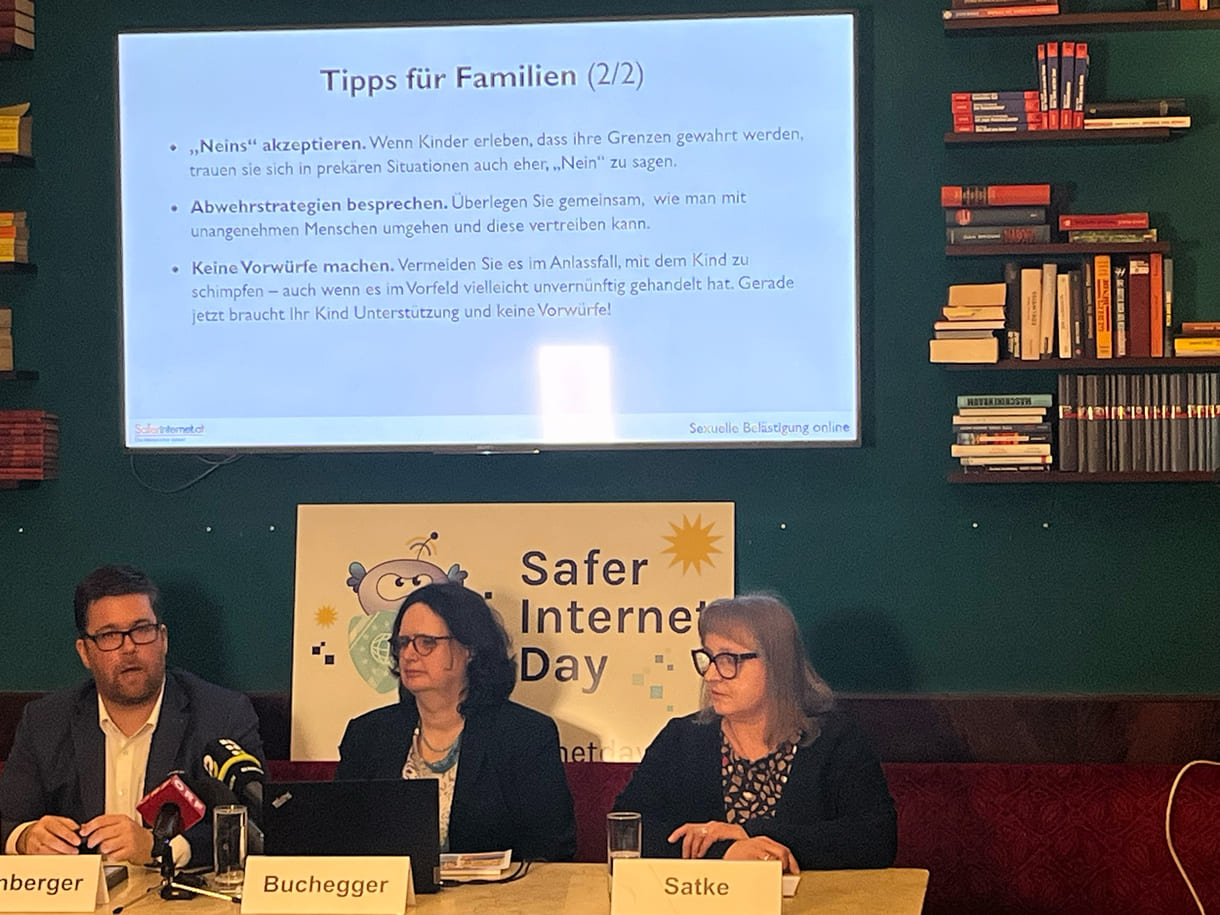

Fast vier von zehn (jungen) Jugendlichen – 11 bis 17 Jahre wurden schon im Internet sexuell belästigt. Dies ergibt die aktuelle Studie von Safer Internet, die zum diesjährigen, bereits 22. Internationalen Safer Internet Day veröffentlicht wurde. Rund um diesen Tag, jeweils den zweiten Dienstag im Februar – in Österreich den ganzen Monat, da dieser Tag immer in Semesterferien fällt – setzt die von der EU geförderte Initiative Schwerpunkte in der Aufklärung im Umgang mit der virtuellen Welt. Neben dem Aufmerksam-machen auf Informationen, Tipps, Beratungs-Angebote und Workshops (alles das ganze Jahr über) wird jedes Jahr ein anderes akutes Thema in den Blickpunkt genommen und dazu eine Studie erstellt.

Dieses Mal war es eben sexuelle Belästigung. Das Institut für Jugendkulturforschung befragte online 405 Kinder und Jugendliche (wie erwähnt 11 bis 17 Jahre) und führte darüberhinaus in Fokusgruppen in Schulen vertiefende Interviews mit Schüler:innen und Expert:innen (im Oktober des Vorjahres).

38 Prozent der Jugendlichen waren bereits zumindest einmal mit Formen sexueller Belästigung im Internet konfrontiert. Dazu zählen anzügliche Kommentare, intime Fragen oder Aufforderungen, Nacktbilder zu schicken. Zehn Prozent geben an, sogar oft oder sehr oft davon betroffen zu sein. Sogar bei den 11- bis 14-Jährigen sind bereits mehr als ein Viertel (28 %) von sexueller Belästigung im Internet betroffen. Bei der älteren Altersgruppe, den 15- bis 17-Jährigen, sind es bereits 51 Prozent.

Während mehr als die Hälfte der weiblichen Jugendlichen solche Erfahrungen gemacht hat, ist rund ein Viertel der männlichen Jugendlichen davon betroffen. Etwa die Hälfte aller Befragten (52 %) geht davon aus, dass bereits Kinder im Volksschulalter online von sexueller Belästigung betroffen sind.

In erster Linie finden die Übergriffe in sozialen Netzwerken statt, gefolgt von Messengern und Onlinespielen. Beunruhigend ist, dass knapp ein Drittel der Befragten sexuelle Belästigung im Internet als normal beurteilt. Viele der befragten Jugendlichen bezeichnen solche Erfahrungen als „Teil der digitalen Lebenswelt“.

„Die Ergebnisse zeigen eine beunruhigende Entwicklung und dringenden Handlungsbedarf auf. Erforderlich sind vor allem verstärkte Präventionsmaßnahmen“, so Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Saferinternet.at.

Wenn Nacktfotos ohne Zustimmung der Abgebildeten weitergeleitet werden, kann das gravierende Folgen nach sich ziehen. „In vielen Fällen werden die Betroffenen stigmatisiert, gemobbt und sehen einen Schulwechsel oft als letzten Ausweg, wie die Leidtragenden selbst berichten“, berichtete beim Mediengespräch am Montag im Wiener Traditions-Café Museum Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht (kostenlose, rund um die Uhr erreichbare Notruf-Telefonnummer 147 – über die Website auch Chat-Beratung möglich). Dennoch ist die Hälfte der Kinder und Jugendlichen der Meinung, dass Personen, die Nacktfotos von sich verschicken, selbst schuld sind, wenn diese dann weiterverbreitet werden. Diese Haltung unterstreicht die Notwendigkeit von Aufklärungs- und Präventionsarbeit, „denn schuld sind immer die Täter und Täterinnen, die solche Bilder unerlaubterweise weiterleiten.

Jugendlichen ist kaum bewusst, dass eine Verbreitung von Nacktbildern ohne Zustimmung strafrechtlich relevant sein und juristische Folgen nach sich ziehen kann“, sagte Stefan Ebenberger, Generalsekretär der ISPA – Internet Service Providers Austria. Buchegger von Safer Internet nannte konkret § 207 a Strafgesetzbuch.

Jugendlichen fehlt oft das Wissen darüber, unter welchen Umständen sie solche Aufnahmen selbst besitzen bzw. weiterschicken dürfen.

Vor allem weibliche Jugendliche, die sexuelle Belästigung stärker wahrnehmen als männliche, wünschen sich eine bessere Aufklärung zu diesem Thema. 61 Prozent hätten gerne mehr Informationen, wie sie sich vor solchen Übergriffen schützen können, bei den männlichen Befragten sind es 46 Prozent. Als wichtiger Ort der Aufklärung wird von den (jungen) Jugendlichen die Schule gesehen.

Mithilfe von Workshops, offenen Gesprächen und Schulsozialarbeit sollen Begriffe, Strategien und rechtliche Grundlagen rund um sexuelle Belästigung vermittelt werden. Saferinternet.at unterstützt unter anderem mit Präventionsworkshops zum Thema Online-Grooming für Kinder und Jugendliche sowie mit zahlreichen Informationsmaterialien. Rat auf Draht bietet kostenlose Online- und Telefonberatung für Kinder und Jugendliche auf der Website – diese und andere Links in der Info-Box am Ende des Beitrages.

Die Safer-Internet-Fachstelle digitaler Kinderschutz unterstützt seit vergangenem Jahr Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, mit zahlreichen Angeboten – von maßgeschneiderten Fortbildungen bis hin zu Materialien für die Erstellung von Kinderschutzkonzepten.

„Es ist essenziell, dass Jugendliche lernen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und sich zu schützen – etwa, indem sie eigene Grenzen wahrnehmen und diese selbstbewusst aufzeigen. Gleichzeitig müssen wir Erwachsene als Ansprechpersonen stärken“, ergänzte Buchegger. Nur zehn Prozent der Befragten reden mit jemandem über ihre Erfahrungen. „Für Eltern bedeutet das zunächst, anzuerkennen, dass Sexualität auch im Internet ein Teil des Lebens von Jugendlichen ist. Sie sind gefordert, ihre Kinder ernst zu nehmen und ihr Selbstvertrauen zu stärken, damit diese nicht ausschließlich auf Anerkennung aus dem Netz angewiesen sind“, so die Expertin, die seit Jahrzehnten Workshops in Schulen mit Kindern und Jugendlichen durchführt.

Auf unangenehme sexuelle Fragen reagieren fast zwei Drittel der Befragten, indem sie diese ignorieren, während 57 Prozent die Personen blockieren. 39 Prozent geben an, Personen, die ihnen solche Fragen stellen, auch an die jeweiligen Plattformen zu melden. Aus den Fokusgruppen ging hervor, dass Jugendliche dieses Vorgehen als wenig zielführend empfinden und wenig Vertrauen in das Meldeverfahren haben. Aussagen wie „es bringt sowieso nichts“, verdeutlichen eine häufige Resignation im Umgang mit sexueller Belästigung online.

Nicht erst seit der Einführung strengerer Regeln des Digital Services Act, einer Verordnung der EU für einheitliche Haftungs- und Sicherheitsvorschriften, sind sich Plattformen ihrer Verantwortung bewusst und gehen gegen sexuelle Belästigung vor. „Die Meldemechanismen tragen dazu bei, dass Accounts, die andere belästigen, schneller entfernt werden. Das Ergebnis der Studie zeigt, dass die Meldemechanismen von einem Großteil der Jugendlichen genutzt werden. Dabei melden die weiblichen und die jüngeren Befragten mehr als die männlichen bzw. älteren. Jetzt gilt es, das Vertrauen in die effektiven Meldemechanismen weiter zu stärken, damit sich noch mehr Betroffene direkt an die Plattformen wenden“, meinte ISPA-Sprecher Ebenberger.

Vielleicht aber müsste das Melden einfacher und die Konsequenzen (schneller) erfolgen.

Alle heiligen Zeiten poppt es auf – das Handyverbot in der Schule. Im Bundesland Kärnten gab’s kürzlich dazu einen Erlass. In Wien spricht sich der Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister dafür aus. Die steirische Landesregierung diskutiert ein solches. In Niederösterreich wird es gefordert. Schon im November des Vorjahres beschlossen Schüler:innen beim Jugendparlament – einer zwei Mal jährlichen Simulation im Hohen Haus am Ring – mehrheitlich ein Handyverbot mit Sozialstunden als Sanktionen. Dieses soll für Schüler:innen bis zur neunten Schulstufe gelten. Ab dann sollen die Jugendlichen selber entscheiden dürfen. Die Parlamentarier:innen für einen Tag beschlossen es also für die Jüngeren!

Vor wenigen Tagen wurde eine Umfrage des Österreichischen Bundesverlages mit der JKU (Johannes Kepler Universität Linz) unter Pädagog:innen veröffentlicht bei der sich 949 Befragte knapp zur Hälfte (44%) klar und fast ein weiteres Drittel (30 %) eher für ein Smartphone-Verbot an Schulen ausgesprochen haben. Ein Zehntel war strikt, weitere 16% eher dagegen.

In der Realität österreichischer Schulen haben viele – auch in Schulforen – ohnehin schon diverse Handy-Garagen, -Fächer usw., wo die Smartphones während des Unterrichts abgegeben werden.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… nutzte – wie fast alle anderen Medien auch – die Gelegenheit der jüngsten Studienpräsentation zu sexueller Online-Belästigung von Kindern und Jugendlichen abseits dessen zur Frage, was die Expertin von einem Handyverbot halte.

Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Safer Internet.at: Handyverbote in der Schule zielen darauf ab, dass der Unterricht nicht gestört wird und dass Volksschulkinder in der Pause miteinander spielen. Das hat durchaus Berechtigung. Es ist sinnvoll, dass Kinder dem Unterricht folgen können, in der Pause miteinander reden, kommunizieren, Spaß haben, spielen. Beides sind gute Gründe.

Dass aber diese Themen wie sexuelle Belästigung, Cybermobbing, Umgang mit Online-Quellen deshalb auch verboten werden, macht natürlich keinen Sinn. Es ist also wichtig, dass diese Förderung der Medienkompetenz unbedingt im Unterricht vorkommen muss. Dass Kinder damit in der Schule verlässlich konfrontiert werden, sich mit diesen Themen beschäftigen.

KiJuKU: Wäre es nicht auch sinnvoll zu lernen, wie gehe ich mit dem Smartphone um, wo kann ich wie welche Sicherheitseinstellungen vornehmen, statt es wegzusperren?

Barbara Buchegger: Natürlich, aber überall wo es jetzt schon Handyverbote gibt, kann es in begründeten Fällen wo es zum Beispiel Teil des Unterrichts ist, durchaus aus der Box, dem Spind oder wo auch immer es weggesperrt ist, hervorholen.

KiJuKU: In Australien soll Social Media für Jugendliche bis 16 Jahren verboten werden, was hältst du davon?

Barbara Buchegger: So grundlegende Verbote und noch dazu für so „alte“ Jugendliche werden nur den Reiz erhöhen. Sie werden indirekt die technische Medienkompetenz dieser Jugendlichen eher stärken, weil sie andere Wege finden werden, diese Medien zu nutzen. Gerade in diesem Alter ist die Kommunikation mit anderen etwas ganz, ganz wichtiges. Das werden sie sich nicht nehmen lassen.

In ersten Gesprächen mit Jugendlichen aus Australien haben sie mir gesagt: Naja, wir finden schon unsere Wege!

Vielleicht ist das Thema aber ohnehin schon bald irrelevant, weil Jugendliche dazu übergehen, mit ChatBots zu kommunizieren, Character AI ist so ein Beispiel. Vielleicht haben sie dann gar keine Lust mehr, soziale Netzwerke zu nutzen, sondern werden eher solche KI-Tools verwenden, um so ihren Spaß zu haben. Und ob das besser ist, kann jede und jeder selbst für sich entscheiden.

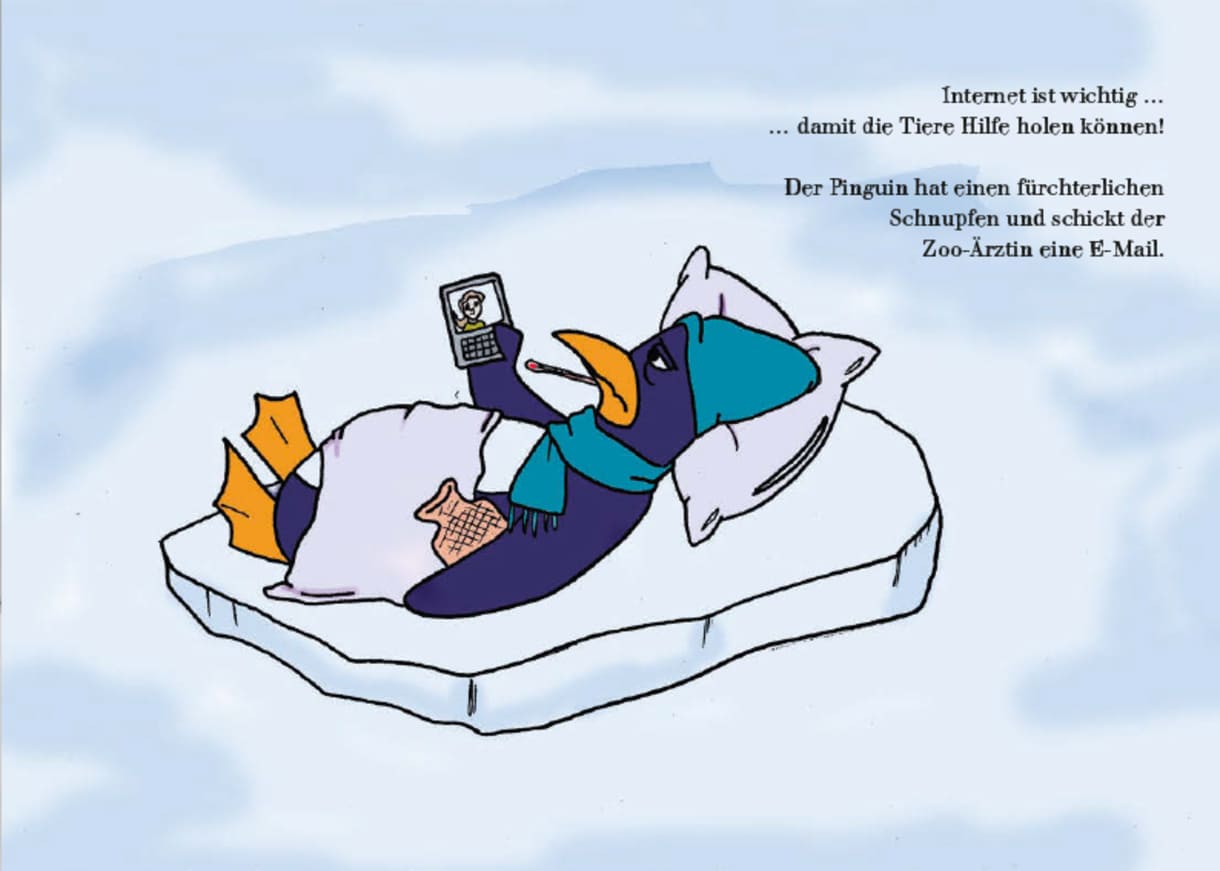

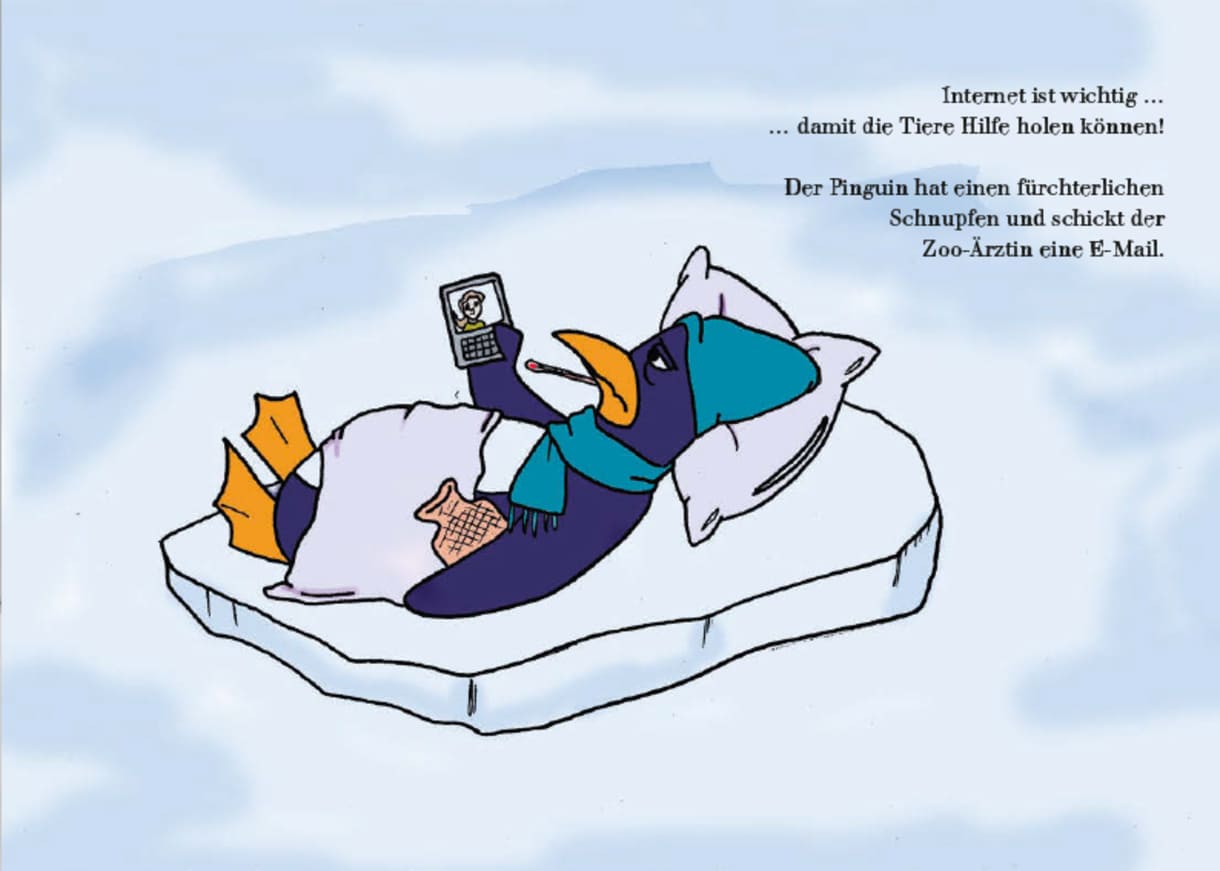

Die menschlichen Besucher:innen dieses Tiergartens beobachten – wie überall in Zoos auf der Welt – die Tiere. Diese hier haben etwas ganz Besonderes: Die einen schauen in Computer-Monitore, die anderen auf Smartphones, dritte clicken auf Tablets herum.

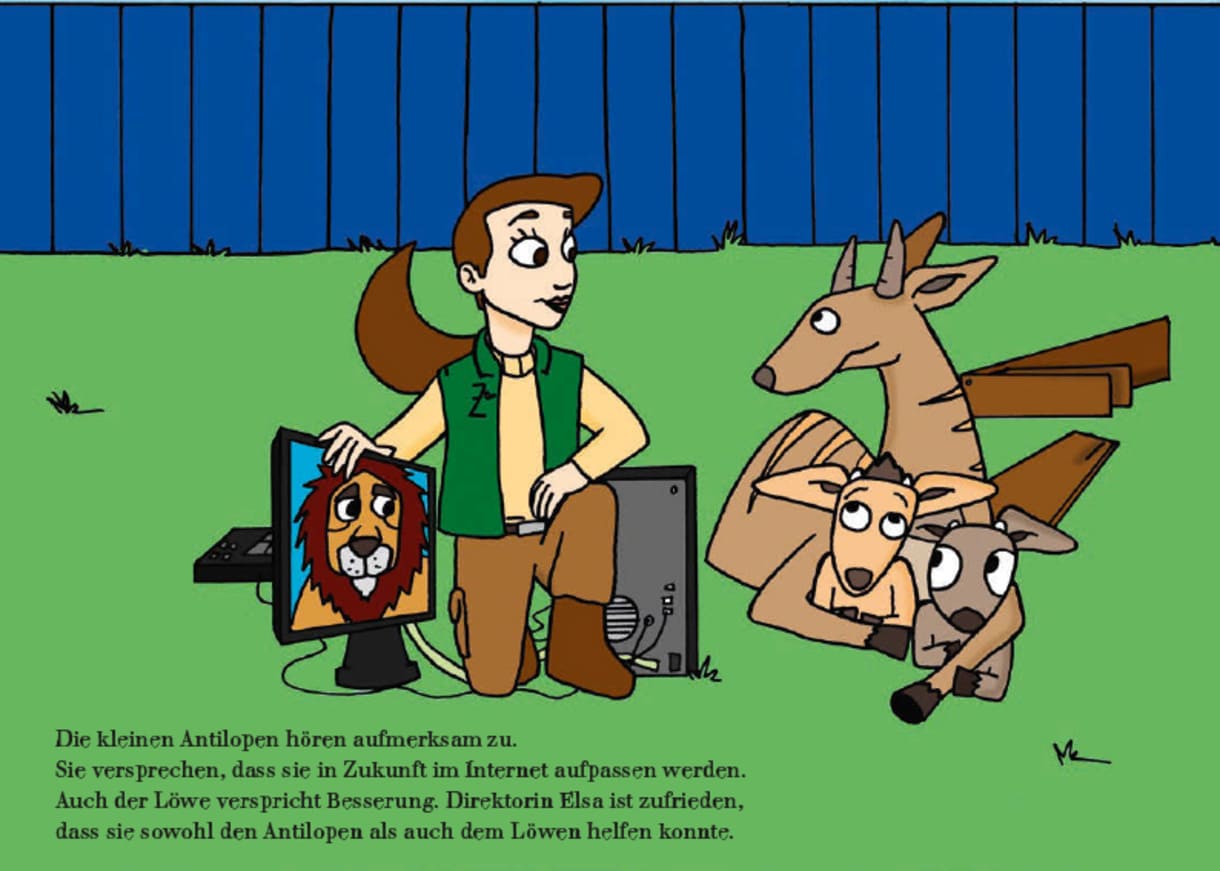

Nein, nicht die Menschen, das tun sie seit Jahren überall. Hier kommen die Besucher:innen ganz ohne digitale Geräte aus und konzentrieren sich aufs gespannte Schauen – „nur“ mit den Augen. Löwe, Bär, Pinguin, Affen & Co sind’s, die die elektronischen Geräte benutzen. Direktorin Elsa motiviert Äffchen Moritz dennoch, einmal das Smartphone wegzulegen und mit seinen Kolleg:innen Ball zu spielen oder herumzuturnen.

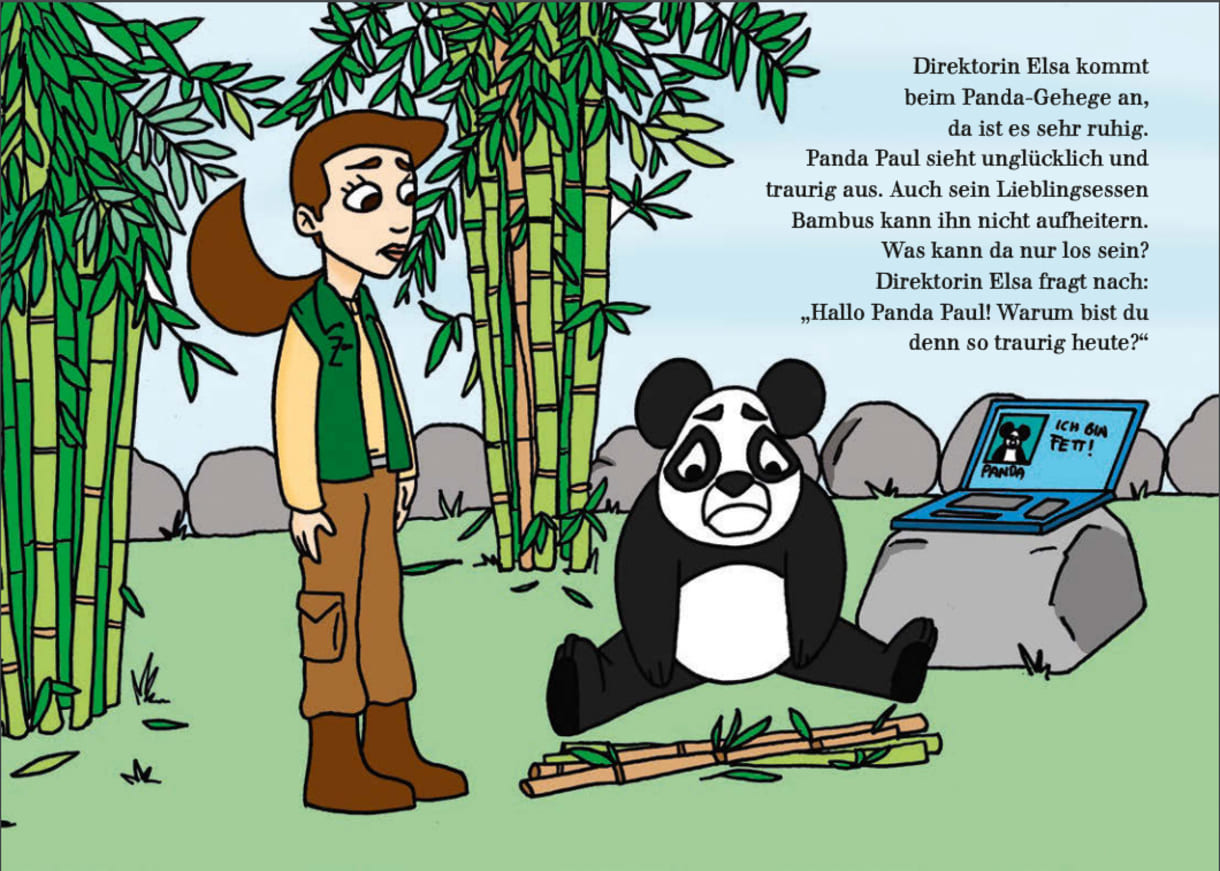

So viel Erfolg hat sie – zunächst – bei Panda Paul ganz und gar nicht. Der ist nur traurig – auf dem Monitor seines Laptops prangen die Worte „Ich bin fett“ neben einem Foto von Paul. Und schon hört die Direktorin in dem Bilderbuch „Der Online-Zoo“ auch aus dem Nachbargehege die Hyänen schadenfroh lauthals lachen. Sie haben das über ihren Tiergarten-Nachbarn geschrieben – online gestellt und somit für alle (nicht nur) im ganzen Zoo zu sehen.

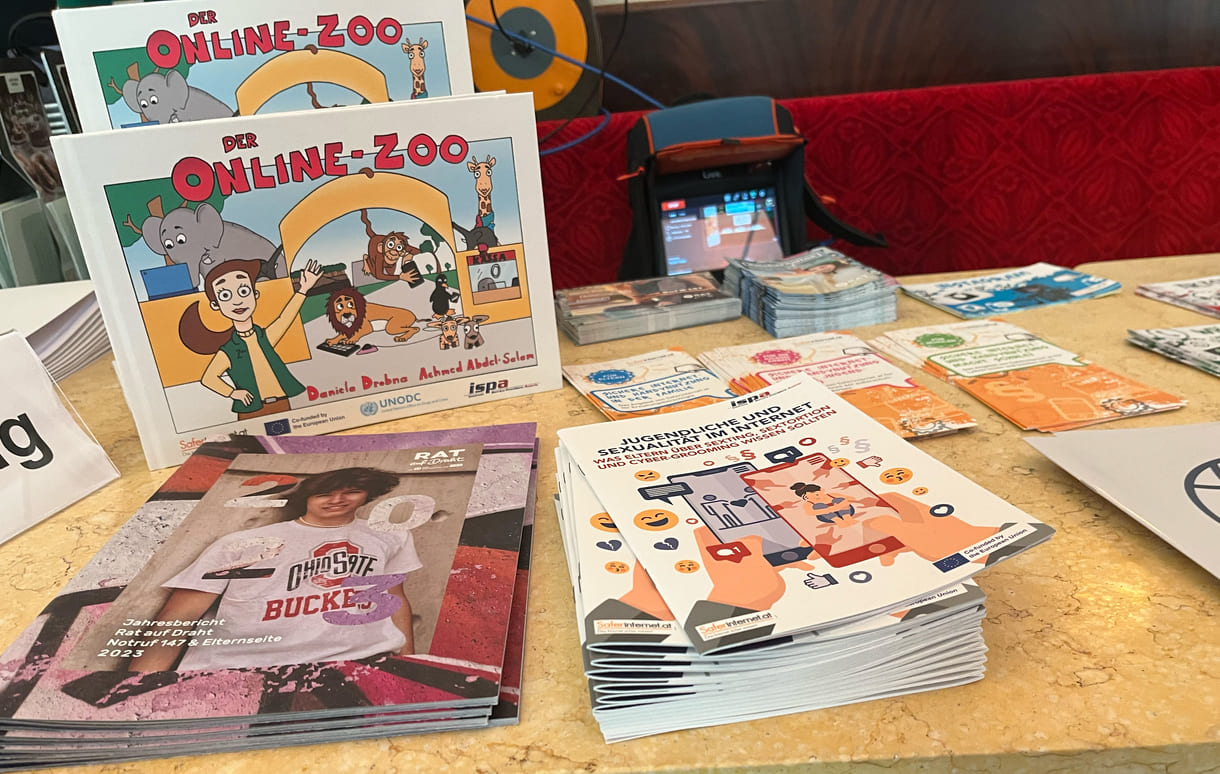

So beginnt dieses Bilderbuch – geschrieben von Text: Daniela Drobna und vom Filmemacher Achmed Abdel-Salam im Stile von digitalen Animationen illustriert. Es siedelt das – viele Kinder und Jugendliche betreffende – ernste Thema von Cyber-Mobbing eben im Tierreich an. Und so macht sich die Zoo-Direktorin auf zu den Verursachern, um mit ihnen ein ernstes Wörtchen zu reden…

Aber auch andere Themen, wie etwa, dass sich ein Löwe im Internet für eine Antilope ausgibt und mit einer jungen Antilope chattet, eine Giraffe glaubt, etwas gewonnen zu haben, aber viel eingekauft hat und ein Pinguin Halb-Nackt-Fotos versendet sind Themen des Buches – das es übrigens kostenlos – in der digitalen Download-Version sogar in mehr als einem Dutzend Sprachen – Arabisch, Armenisch, Bosnisch / Kroatisch / Serbisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Litauisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Ukrainisch – gibt; Links in der Info-Box.

Am 11. Februar 2025 ist der 22. „Safer Internet Day“, der von der EU-Initiative „Saferinternet“ ausgeht. Aus diesem Anlass fand Montagvormittag im Café Museum eine Presskonferenz statt, bei der das Thema „sexuelle Belästigung im Netz“ aufgegriffen wurde. Drei SprecherInnen haben Einblicke in eine aktuelle Studie gewährt, um mit Zahlen die besorgniserregenden, aber meiner Meinung nach nicht besonders überraschenden Fakten zu illustrieren.

Bereits Volksschulkinder werden mit sexueller Belästigung in den digitalen Sphären konfrontiert. Bewusstseinsbildung, frühe Aufklärung und eine vertrauensvolle Gesprächsbasis zwischen Eltern, Lehrpersonen und Kindern und Jugendlichen sollen dem ein Ende setzen: Aber reicht das wirklich aus?

Wie ich dabei erfahren habe, ist digitale Bildung bereits in den österreichischen Lehrplänen verankert, aber ich, die erst letztes Jahr maturiert hat, kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich davon wenig mitbekommen habe, denn digitale Medienkompetenzen wurden im Unterricht nur vage thematisiert. Wenn es vorkam, wurde das Thema eher so behandelt, als wäre es sowieso selbsterklärend, aber wie man handeln kann und welche Servicestellen es gibt, wurde nie konkret gesagt.

Sexuelle Belästigung einfach zu ignorieren, ist immer noch die häufigste Strategie von Kindern und Jugendlichen. Das Internet ist, wie ich finde, oft ein schwarzes Loch, wo vieles untergeht. Wahrscheinlich macht es auch keinen Sinn, das Internet komplett zu dämonisieren und Verbote haben sowieso einen gegenteiligen Effekt. Ich glaube, meine Generation, der man als „Digital Natives“ gewöhnlich eine hohe Medienkompetenz zuspricht, wird ein bisschen im Stich gelassen.

Stefanie Kadlec

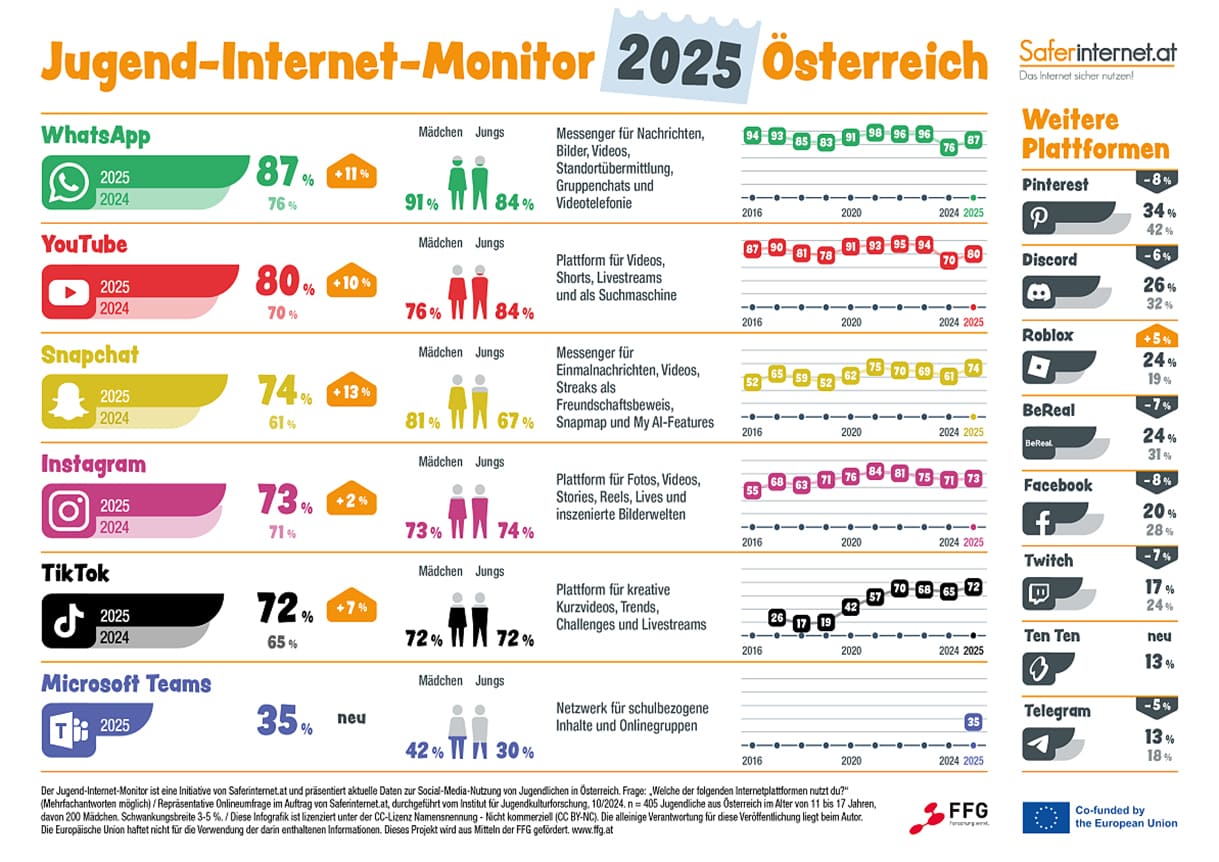

WhatsApp vor YouTube und Snapchat. Instagram nur auf Platz 4, nach „Silber“ im Vorjahr und das knapp vor TikTok. Dies ist das Ergebnis des aktuellen Internet-Monitors unter Jugendlichen in Österreich. Zum zehnten Mal wurde im Vorfeld des internationalen Safer-Internet-Days das Nutzungsverhalten von 11- bis 17-Jährigen erhoben.

Fast neun von zehn (87 Prozent) der befragten 405 Jugendlichen (Institut für Jugendkulturforschung mit Unterstützung der EU und der Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) nutzten WhatsApp; wobei anzumerken ist, dass viele schulische Angelegenheiten kommunikativ über dieses „Werkzeug“ abgewickelt werden. Damit ist WhatsApp übrigens Seriensieger – seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2016, wobei 2021 nahezu alle – 98% der Befragten – dieses Tool nutzten.

Knapp mehr als acht von zehn (82%) nutzen WA täglich, das damit von SnapChat überholt wird (insgesamt 74%, aber täglich 89%). Gesamtplatz 2 erreicht YouTube (80%, davon 47% täglich); Instagram (gesamt 73%, davon 78% täglich); TikTok (knapp ¾ – 72 Prozent, davon 87% täglich). Im Vergleich zum Vorjahr haben alle Plattformen einen Zuwachs verzeichnet. Neu im Ranking ist die Plattform Microsoft Teams, die von 35 Prozent der Jugendlichen genutzt wird und es damit auf Platz sechs schafft – oft auch im schulischen Zusammenhang genutzt.

„Bei WhatsApp ist eine Angleichung der Funktionen an die Konkurrenz zu beobachten“, erklärt Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Saferinternet.at. „Dieser Trend ist auch bei vielen anderen sozialen Netzwerken erkennbar. Die Möglichkeit, Bilder zum einmaligen Betrachten zu versenden sowie neue Kommunikationsmöglichkeiten über Kanäle und Communitys dürften die Beliebtheit von WhatsApp wieder gesteigert haben.“

An zweiter Stelle im Ranking steht die Videoplattform YouTube, die acht von zehn Jugendlichen nutzen. Während Snapchat (89% täglich), TikTok (87% täglich) und Instagram (78% täglich) von einer großen Anzahl der Befragten täglich verwendet wird, gibt nur knapp die Hälfte der Jugendlichen (47%) an, das auch bei YouTube zu tun. „Die im Vergleich geringe Nutzungsintensität lässt sich möglicherweise durch den starken Konsum anderer videozentrierter Plattformen wie TikTok und mittlerweile auch Instagram erklären“, so Buchegger.

In der Eigenwahrnehmung der Jugendlichen gibt es Unterschiede betreffend der Nutzungsintensität zwischen Snapchat, Instagram und TikTok: 65 Prozent geben an, viel oder sehr viel Zeit auf Snapchat und TikTok zu verbringen, während es bei Instagram nur knapp über die Hälfte der Befragten (53%) sind. Auch bei YouTube sind etwas mehr als die Hälfte (54%) der Jugendlichen der Meinung, viel oder sehr viel Zeit dort zu verbringen.

Verluste hinnehmen musste heuer die Instant-Foto-App BeReal: Wurde sie im Vorjahr von knapp einem Drittel der Befragten genutzt, verliert sie 2025 sieben Prozentpunkte (Nutzung insgesamt: 24 %). Auch die aus dem Gaming-Bereich stammende Plattform Discord, 2024 ebenfalls von einem Drittel der österreichischen Jugendlichen genutzt, verzeichnet einen Rückgang um sechs Prozentpunkte (Nutzung insgesamt: 26%). Die Spieleplattform Roblox hingegen konnte im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozentpunkte zulegen (Nutzung insgesamt: 24%). Neu im Ranking ist die „Walkie-Talkie-App“ TenTen, die bereits von 13 Prozent der Befragten genutzt wird. Aus den Top 6 verdrängt wurde mit einem Minus von acht Prozentpunkten die digitale Pinnwand Pinterest (Nutzung insgesamt: 34%), die aber mit nur einem Prozentpunkt Abstand dicht auf den Neuzugang Microsoft Teams folgt.

Bei der Befragung zum Thema Chatbots zeigte sich, dass drei Viertel der befragten Jugendlichen (75%) bereits mindestens einmal KI-Chatbots wie ChatGPT genutzt haben. Mit einer Nutzungsrate von 78 % liegen die männlichen Jugendlichen hier um sechs Prozentpunkte vor den weiblichen (72%). Große Unterschiede in der Nutzung von KI-Chatbots gibt es zwischen der Altersgruppe der 11- bis 14-Jährigen (67%) und jener der 15- bis 17-Jährigen (84%).

Am häufigsten wird ChatGPT direkt auf der Plattform OpenAI genutzt (92%), gefolgt vom Snapchat-Chatbot MyAI (45%). Nur zwölf Prozent der Befragten nutzen den KI-Chatbot von Microsoft über die Suchmaschine Bing. Geschlechterspezifische Unterschiede zeigen sich vor allem beim Chatbot MyAI, der von mehr Mädchen (50%) als Jungs (41%) genutzt wird.

Saferinternet.at unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Auf der Website – Link am Ende des Beitrages – gibt es aktuelle Informationen und praktische Tipps zu Themen wie soziale Netzwerke, Cybermobbing, Sexualität & Internet, Datenschutz, Urheberrechte, Internet-Betrug, Medienerziehung etc. Zusätzlich bietet die Initiative (österreichische Informationsstelle im entsprechenden Netzwerk der EU) maßgeschneiderte Workshops in Schulen oder bei Elternabenden sowie kostenlose Ratgeber, Broschüren und vieles mehr an.

Mehr als die Hälfte der befragten 400 Jugendlichen würde gerne etwas am eigenen Aussehen ändern, mehr als 100 der 11- bis 17-Jährigen in dieser Studie (Dezember 2023) hat sogar schon einmal über eine Schönheitsoperation nachgedacht. Großen Einfluss auf das eigene Selbstbild, das sie zu Veränderungswünschen veranlasst, haben vor allem Influencer:innen und generell Social-Media-Plattformen im Internet. Dies sind die zusammengefassten Ergebnisse der aktuellen Jugend-Medien-Studie mit stets wechselnden Schwerpunkt-Themen. Anlass ist der alljährliche Safer Internet Day am ersten Februar-Dienstag, dieses Mal bereits der 21., Thema in diesem Jahr: „Schönheitsideale im Internet“. Präsentiert wurden die Umfrage-Ergebnisse am Vortag, dem 5. Februar 2024, vom Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) und der ISPA – Internet Service Providers Austria gemeinsam mit der Jugendstaatssekretärin in der Bundesregierung, Claudia Plakolm.

Vertiefend zur Online-Umfrage unter den schon genannten 400 Jugendlichen (durchgeführt vom Institut für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung; Studienleitung: Natali Gferer) kamen 56 weitere Jugendliche (zwischen 13 und 19 Jahren) in vier Fokusgruppen intensiver und detaillierter im Gespräch mit saferinternet.at zu Wort. Die Ergebnisse zeigen, dass der Druck auf Jugendliche, unrealistischen Körperbildern zu entsprechen, hoch ist. Gleichzeitig wird die wichtige Rolle der Eltern und anderer Bezugspersonen beim Umgang mit Schönheitsidealen deutlich.

Der Druck, von außen vorgegebenen Idealvorstellungen zu entsprechen, ist nicht neu, gibt es doch schon seit „ewig“ die Formulierung, jemand ist „bildschön“ oder „bildhübsch“. Auch nicht, dass solch ein Druck über Bilder in Medien erfolgt – erinnert sei an (retuschierte) Fotos in Zeitschriften. Im Zeitalter von Social Media, in denen Jugendliche täglich oft mehrere Stunden verbringen, ist er allerdings allgegenwärtiger geworden.

Wobei die Studie nicht nur sozusagen Abgründe zeigt, immerhin sind mehr als zwei Drittel (rund 70 Prozent) der Befragten mit ihrem Aussehen zumindest „eher zufrieden“. Das eigene Aussehen ist übrigens sowohl für Mädchen als auch Burschen von großer Bedeutung – sowohl offline als auch online. So posten 61 Prozent aller Befragten Fotos bzw. Videos, auf denen sie selbst zu sehen sind, und legen dabei großen Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Wichtig ist es ihnen vor allem, schön (68 %), gestylt (64 %) und schlank (54 %) auszusehen. Sich sexy darzustellen, ist für 34 Prozent von Bedeutung, wobei Burschen (40 %) darauf deutlich mehr Wert legen als Mädchen (27%). Hier zeigt sich, dass der Fokus auf das eigene Aussehen entgegen der weitverbreiteten Annahme längst kein reines Mädchenthema mehr ist. Um möglichst gut auszusehen, nutzen die Jugendlichen Licht, Posen und/ oder Handywinkel (54 %) und bearbeiten die Fotos und Videos, zum Beispiel mit Filtern (41 %).

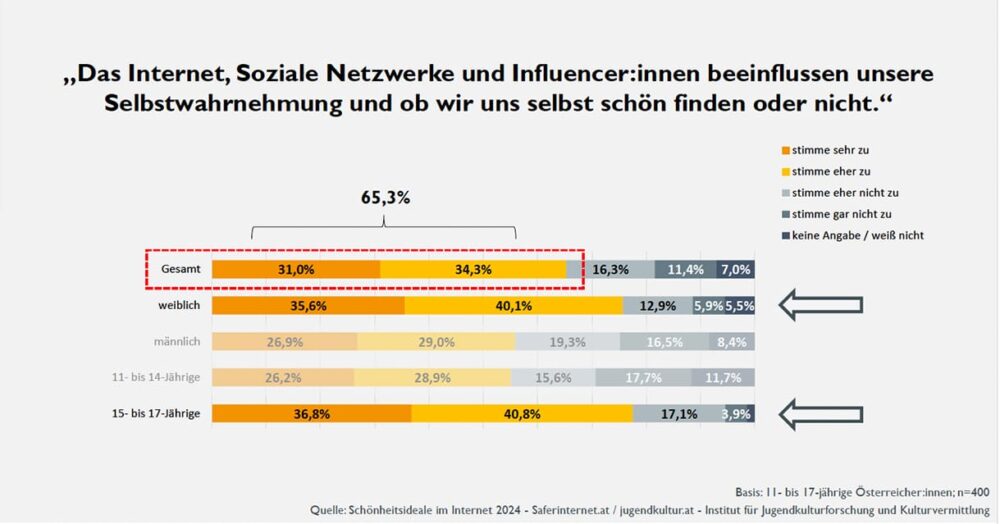

Soziale Netzwerke wirken sich auf die Selbstwahrnehmung aus und beeinflussen, ob man sich selbst schön findet oder nicht – dieser Meinung sind zwei Drittel der Jugendlichen (65 %). Insbesondere Mädchen (76 %) und Befragte ab 15 Jahren (78 %) stimmen dieser Aussage zu.

Vergleiche mit anderen spielen eine große Rolle – und diesen sind Jugendliche gerade im Internet stark ausgesetzt. Fast drei Viertel (71 %) der Jugendlichen bestätigen, dass die in sozialen Netzwerken konsumierten Bilder dazu führen, dass man sich mit anderen Personen vergleicht. Mehr als ein Viertel (27 %) betont die negativen Folgen und gibt an, sich nach dem Scrollen durch die diversen Social-Media-Feeds schlecht zu fühlen. Vor allem Influencerinnen und Influencer aus den Bereichen Beauty und Fitness haben einen Einfluss auf Kinder und Jugendliche, meinen drei Viertel der Befragten (74 %). Rund die Hälfte (53 %) gibt an, aufgrund entsprechender Bilder schon einmal etwas am eigenen Aussehen geändert zu haben. Ebenso viele Jugendliche haben bereits Produkte gekauft, die von Influencerinnen und Influencern empfohlen wurden. 28 Prozent haben sogar schon einmal über eine Schönheitsoperation nachgedacht.

Im Internet haben Jugendliche nicht nur mit unrealistischen Schönheitsidealen zu kämpfen, sondern müssen auch befürchten, Beleidigungen bezüglich ihres Aussehens ausgesetzt zu sein. Fast ¾ (74 Prozent) haben eine solche Situation schon einmal beobachtet. Vor allem Mädchen (84 %) berichten von abwertenden Äußerungen im Internet und in sozialen Netzwerken. Vielleicht spielen auch deshalb Avatare in der digitalen Welt eine zunehmend wichtigere Rolle. Immerhin gibt fast ein Drittel (30 %) an, ein solcher Avatar sollte möglichst gut aussehen.

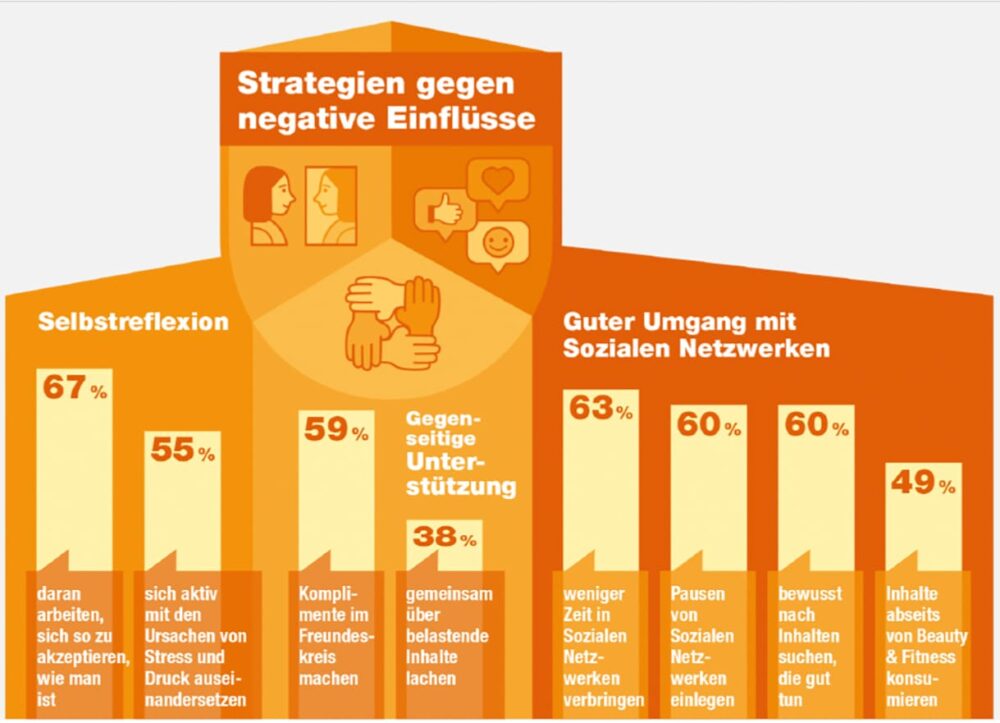

Jugendliche nennen unterschiedliche Strategien, um sich von Schönheitsidealen im Internet nicht negativ beeinflussen zu lassen. Dazu zählt zum einen die Beschäftigung mit der Selbstwahrnehmung: Als hilfreich wird empfunden, an der Selbstakzeptanz zu arbeiten (67 %), aktiv zu versuchen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen (60 %) und zu hinterfragen, warum die konsumierten Inhalte einen selbst stressen oder Druck erzeugen (55 %).

Von den Jugendlichen in den Fokusgruppen wurde als weitere Möglichkeit ein „Reality Check“ genannt – also „rausgehen und schauen, wie die Leute wirklich sind“. Dadurch werde einem die Diskrepanz zwischen der verzerrten Online-Darstellung von Menschen und deren tatsächlichem Aussehen bewusst.

Als weitere Strategie nennen die Jugendlichen einen bewussten Umgang mit sozialen Netzwerken. Dazu zählt vor allem, weniger Zeit in sozialen Netzwerken zu verbringen (63%), Social-Media-Pausen einzulegen (60 %) und gezielt solchen Influencer:innen oder Inhalten zu folgen, die einem gut tun (60%).

Auch gegenseitige Unterstützung wird als relevant empfunden: Sich im Freundeskreis immer wieder Komplimente zum Aussehen zu machen finden 59 Prozent hilfreich, während 38 Prozent dafür plädieren, sich gemeinsam über stressige Inhalte lustig zu machen und darüber zu lachen.

Auch wenn sich die Jugendlichen dieser Strategien bewusst sind, können sie diese in der Praxis zum Teil nur schwer umsetzen. Während beispielsweise 63 Prozent der Jugendlichen in der Umfrage angeben, dass weniger Zeit in sozialen Netzwerken eine gute Vorgehensweise wäre, zeigte sich im Rahmen der Fokusgruppen, dass sie sich der Sogwirkung von Online-Angeboten oft nur schwer entziehen können.

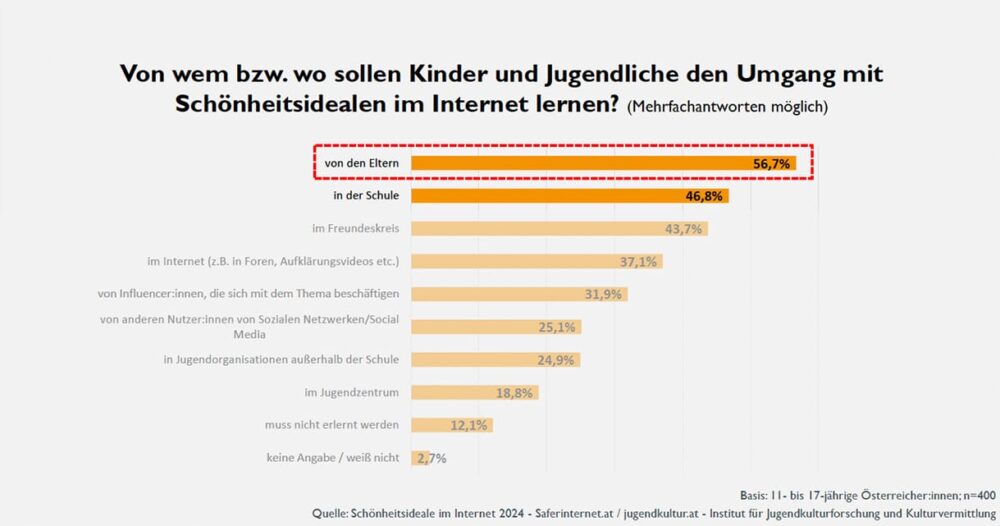

Um Jugendliche bei einem kritischen Umgang mit Schönheitsidealen im Internet und bei der Entwicklung eines gesunden körperbezogenen Selbstbildes zu unterstützen, sind neben Pädagog:innen und Onlineplattformen vor allem Eltern gefordert. 57 Prozent der Befragten sind dieser Ansicht.

„Eltern spielen eine Schlüsselrolle dabei, Jugendliche im Umgang mit Schönheitsidealen im Internet zu unterstützen und ein gesundes, körperbezogenes Selbstbild zu fördern“, erklärt Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Saferinternet.at. „Die Jugendlichen selbst sehen die Familie als entscheidenden Ort der Aufklärung und betonen, dass der Umgang mit diesen Idealen primär von den Eltern erlernt werden sollte.“

Allerdings verfügen die Eltern oft selbst nicht über ausreichend Medienkompetenz. Sie benötigen nach Meinung der Jugendlichen ebenfalls Unterstützung, damit sie ihre Kinder bei der kompetenten Mediennutzung begleiten können. Den Schulen fällt dabei die Schlüsselrolle zu, auch die Eltern zu erreichen und ihnen Aufklärungsmaterial anzubieten. Gleichzeitig wird die Schule von 47 Prozent auch als wichtiger Ort gesehen, um die Jugendlichen direkt anzusprechen. Möglichkeiten, den Umgang mit Schönheitsidealen im Unterricht zu thematisieren, sehen die Jugendlichen viele. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema anzuregen und die Medienkompetenz junger Menschen zu fördern, ist demnach eine entscheidende Aufgabe von Lehrer:innen.

Aber auch die Plattformbetreiber sind gefordert, ein möglichst vielfältiges Angebot für die Nutzer:innen zu schaffen. Die Befragten sehen aber auch hier Verbesserungspotential: Fast zwei Drittel (63 Prozent) wünschen sich, dass bearbeitete Bilder gekennzeichnet werden.

„Die Plattformbetreiber sind sich bewusst, dass unrealistische Schönheitsideale in sozialen Netzwerken die Selbstwahrnehmung von Jugendlichen negativ beeinflussen können. Sie bemühen sich daher laufend, das Nutzungserlebnis für jeden einzelnen positiv zu beeinflussen, zum Beispiel durch die Möglichkeit, persönliche Präferenzen für Inhalte zu treffen. Gleichzeitig sind alle gefordert, zu Bewusstseinsbildung und einer verantwortungsvollen Nutzung beizutragen“, so Stefan Ebenberger, ISPA-Generalsekretär.

„Es braucht mehr Realität statt Fake-Fotos in den sozialen Medien, um das Selbstbewusstsein junger Menschen zu stärken. Ob Pickel, Cellulite oder Speck an den Hüften – alle sind gefordert, ehrlicher mit dem eigenen Aussehen umzugehen“, meinte Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm. Aktuell strömen nicht nur bearbeitete Bilder das Internet, sondern auch von Künstlicher Intelligenz hergestellte Fotos auch junger Menschen. „KI-Bilder von Menschen, die nicht einmal existieren, halte ich für eine Gefahr, wenn wir über Schönheitsideale junger Menschen reden“, so Plakolm. Sie werde sich daher für eine EU-weite Kennzeichnungspflicht von KI-Fotos von Fake-Menschen in sozialen Medien starkmachen, versprach die Politikerin.

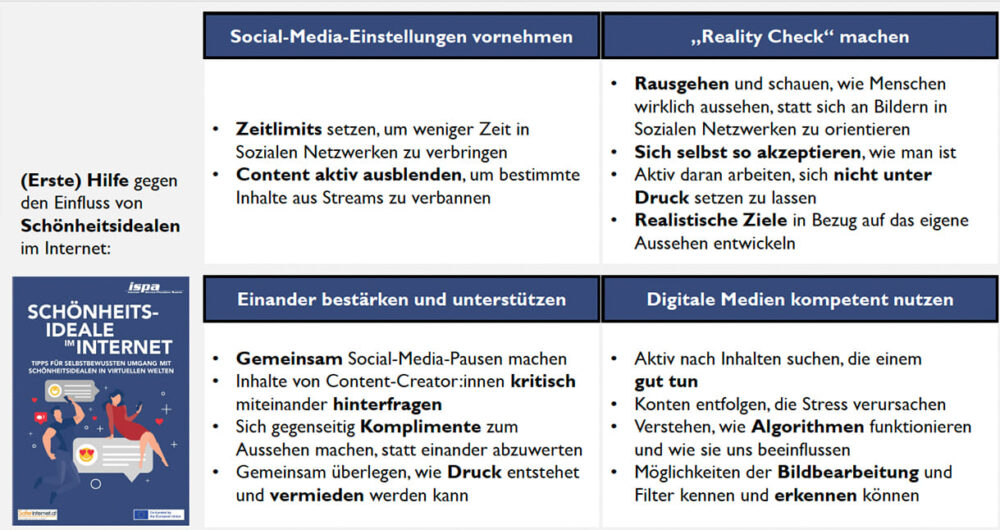

Um Jugendliche bei allen Herausforderungen rund um das körperbezogene Selbstbild zu unterstützen, bietet Saferinternet.at zahlreiche Maßnahmen und Informationsmaterialien an. Im Rahmen von Workshops und Elternabenden, mithilfe einer FAQ-Sammlung zum Thema Selbstdarstellung, diversen Unterrichtsmaterialien und vielem mehr erhalten Interessierte konkrete Hilfestellung und Anregungen auch zu diesem Thema – neben vielen anderen im Umgang mit und im Internet und zwar das ganze Jahr, verstärkt aber im Februar rund um den Safer Internet Day (SID) Auch die neue ISPA-Broschüre „Schönheitsideale im Internet: Tipps für selbstbewussten Umgang mit Schönheitsidealen in virtuellen Welten“ informiert über das Thema und unterstützt mit Tipps für einen selbstbestimmten Umgang mit körperlichen Idealvorstellungen im Internet und auf sozialen Medien.

saferinternet -> aktionsmonat-2024

ispa -> Broschüre Schönheitsideale… -PDF zum Download

Schon die Gebrüder Grimm hätten den „wunderlich gezeichneten Fisch“ erwähnt, die Hommingberger Gepardenforelle. Neben ihrem Muster, das an die Raubkatze erinnert, könne diese doppelt so schnell wie andere Bachforellen gegen den Strom schwimmen. Außerdem sei ihr Fleisch besonders zart.

In seriöser, informativer Aufmachung findet sich eine Website zu diesem Fisch. Natürlich ist deine wahrscheinliche Vermutung schon nach dem Untertitel dieses Beitrages richtig: Es gibt diesen Fisch nicht, auch der angebliche Ort ist eine Erfindung. Das kannst du nicht nur in der neuesten Broschüre „Wahr oder falsch im Internet?“ der Initiative SaferInternet.at – kostenloser Download -, sondern auch bei Recherche im Internet selbst finden. Zwar führen die ersten Treffer bei Suchmaschinen zur besagten Homepage, doch schon einige Einträge weiter unten erklärt wikipedia, dass die extra für einen Wettbewerb einer Computerzeitschrift erfunden und gestaltet worden ist, und das schon vor fast 20 Jahren (2005).

Die Borschüre ist Teil eines umfangreichen Pakets an Materialien mit sehr brauchbaren praktischen Übungsbeispielen der genannten Initiative. Die ist Teil eines weltweiten Netzwerkes, das (nicht nur) Kinder und Jugendliche fit für sorgsamen, bewussten, kritischen Umgang mit Internet und nicht zuletzt Social Media machen möchte. Als (medialen) Höhepunkt von/für Informationskampagnen findet seit 20 Jahren der internationale Safer Internet Day – heuer in mehr als 150 Ländern – statt. Dessen Motto: Together for a better Internet, also gemeinsam für ein besseres Internet.

Nicht nur, aber auch weil in Österreich dieser erste Februar-Dienstag meist in die Semesterferien einiger Bundesländer fällt, ruft die österreichische Initiative seit einigen Jahren gleich das ganze Monat für zusätzliche Projekte in Schulen und Jugendeinrichtungen dazu aus, u.a. mit „Schnitzeljagden“ rund um Falschnachrichten, die nicht nur auf Fehler zurückgehen, sondern bewusst in die digitale Welt gesetzt wurden/werden, also Fake News. Daneben gibt es auch noch Schnitzeljagden zu Cyber-Mobbing und sozialen Netzwerken, ein Online-, sowie etliche Kahoot-Quizze und einen zu Sicherheit im virtuellen Raum.

Für die Teilnahme winken überdies Preise für Schulen und Jugendeinrichtungen – siehe Info-Box.

Auch ISPA – Internet Service Providers Austria – hat eine knappe, übersichtliche Broschüre zu „Fakt oder Fake?“ (ebenfalls kostenlos zum Download) sowie ein Bilderbuch „Online Zoo“ für jüngere Kinder – und natürlich ihre Eltern – sogar in 13 verschiedenen Sprachen.

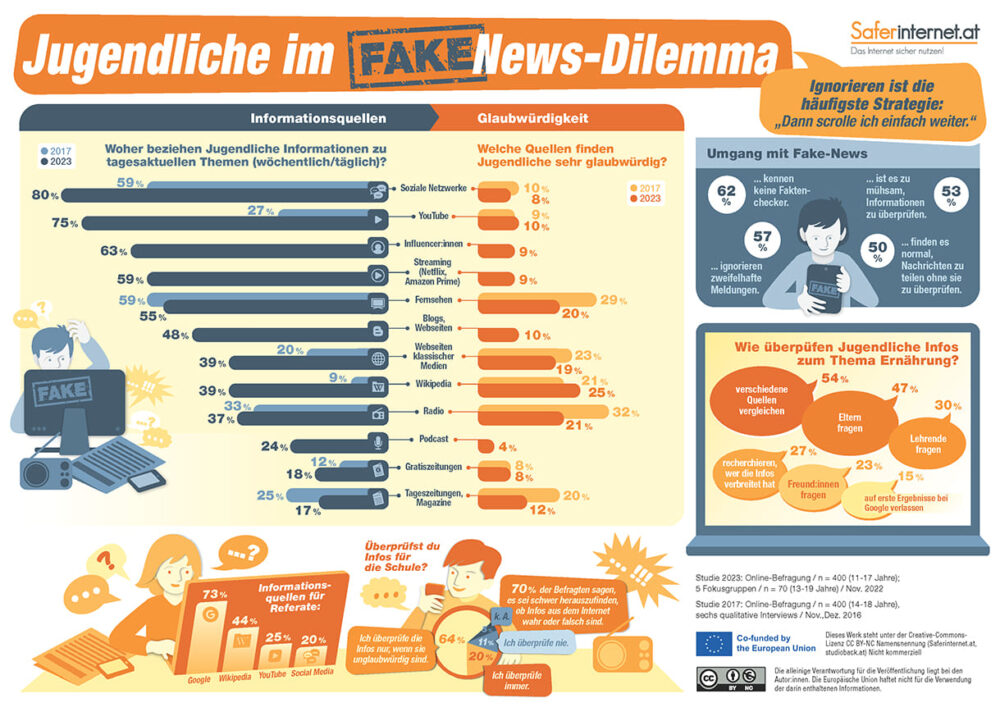

Selbst Websiten klassischer Medien werden von 11- bis 17-Jährigen nur halb so viel herangezogen wie Soziale Netzwerke (39 zu 80 Prozent der befragten 400 Jugendlichen in einer Studie zum Safer Internet Day 2023. Knapp hinter den Sozialen Netzwerken rangiert YouTube mit genannten 75 % an zweiter Stelle. Noch vor den genannten Websites holen sich die Jugendlichen – neben der Umfrage unter den 400 jungen Menschen arbeitete die Studie noch mit einigen Fokusgruppen intensiver – ihre Informationen von Influencer:innen (63 %) und Streamingplattformen (59 Prozent) sowie im Fernsehen (am TV-Gerät).

Gleichauf mit den Homepages von Medienhäusern suchen/holen sich 11- bis 17-Jährige ihre Nachrichten und Wissenswertes von Wikipedia, knapp gefolgt von Radio (37 %), Podcast (24%), Gratis- (18%) sowie Tageszeitungen (17%) Bei Letzteren waren es fünf Jahre zuvor noch ein Viertel (25 Prozent), während die Nutzung als Informationsquelle bei Social Media von 59 auf 80 Prozent und bei YouTube von gar 27 auf 75 % in die Höhe geschnellt ist.

Die Häufigkeit der Nutzung geht aber auch mit einer gehörigen Portion (gesunder) Skepsis einher. Gefragt nach der Glaubwürdigkeit, geben die Befragten bei Sozialen Netzwerken 8, Influencer:innen p und YouTube 10 Prozent an, während sie Wkiipedia zu einem Viertel (25%), Radio, TV sowie den Webseiten klassischer Medien zu einem Fünftel (21 bzw. 20 bzw. 19 %) vertrauen.

Fast die Hälfte der Jugendlichen antwortete auf die Frage „Wie oft passiert es dir, dass du dir nicht sicher bist, ob Informationen, die du im Internet findest richtig/wahr sind?“ mit oft 8 ca. ein Drittel/34 %) bzw. sehr oft (15 Prozent), weitere rund 40 Prozent nannten: „manchmal“, für „nie blieb kein Zehntel der 11- bis 17-Jährigen.

Das Überprüfen von Falschinformationen habe jeweils rund ein Drittel der Jugendlichen in der Schule bzw. von Eltern erlernt. Als Überprüfungsmittel gaben mehr als die Hälfte (54 %) den Vergleich mehrerer Quellen an; ein Fünftel (22 %) kennen Fakten-Checker, die Hälfte davon (insgesamt 12 Prozent) nutzen sie. Fast sechs von zehn der Befragten (58%) gaben an: „würde gern mehr darüber wissen, wie man Informationen überprüft“.

Saferinternet.at -> Studie zu Jugendliche und Mediennutzung

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen