Bist du (sehr) jung, kannst du mit diesem rund 1¾-stündigen Animationsfilm in die Kindheit oder Jugend deiner (Groß-)Eltern reisen. Laufen und tanzen auf Rollschuhen, telefonieren mit ziemlich großen Apparaten, die mit Kabeln mit der Wand verbunden sind und nur deswegen funktionieren…

Aber dieser Ausflug in die Alltagsgeschichte im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts ist in „Robot Dreams“ nur eine kleine „Neben“-Geschichte, die vielleicht deine erwachsenen Kino-Begleiter:innen amüsieren wird. Die Story selbst – mit allen teils verzwickten Hindernissen – ist ziemlich zeitlos, wenngleich schon ungewöhnlich.

Ein Hund fühlt sich einsam, schaut viel TV und kommt dabei auf die Idee, sich einen Freund zu bestellen. Eines Tages wird ein riesiger Karton geliefert. Amica 2000 heißt das Produkt. Mit einer Gebrauchsanleitung bastelt sich der Hund einen Roboter zusammen – ein bisschen wie bei Kästen, Tischen oder anderen Möbeln aus dem schwedischen Fertigteil-Bausatz-Haus funktioniert das nicht ganz auf Anhieb.

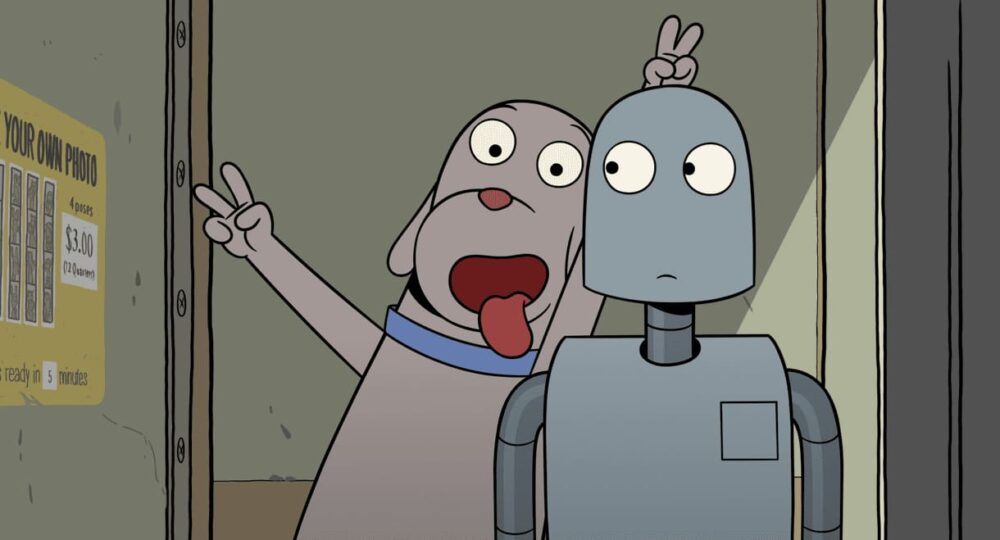

Aber dann – erfreuen sich Hund und Roboter verschiedenster Freizeitvergnügungen, samt Schabernack wie Zunge-zeigen und Häschen-Ohren beim Fotografieren in einem Foto-Automaten.

Natürlich braucht’s für eine spannende Geschichte eine Krise. Die kommt beim Ausflug an den Strand. Das Wasser tut dem metallenen Freund nicht besonders gut. Er setzt Rost an, kann nicht mit zurück nach Hause gehen. Und als Hund Werkzeug holen will, um seinen Freund zu reparieren, ist das Bad schon zugesperrt. Ach, da setzen ziemlich Probleme ein…

Gerade in jenem Teil des Films, in dem der Roboter allein vor sich auf und später immer tiefer im Sand des geschlossenen Strandbades liegt, kommt eine weitere Ebene ins Spiel: Robos Träume; Sehnsüchte, Freuden, Ängste – eine Achterbahn der Gefühle durchlebst du als Zuschauer:in, wenn du die Bilder dieser unkontrollierten Vorstellungen des schlafenden Roboters siehst.

Soweit der Kern der Geschichte in dem Film von Pablo Berger (Drehbuch und Regie), der auf der gleichnamigen Graphic Novel (Comic) von Sara Varon aufbaut.

Neben der spannenden, berührend erzählten und gezeichneten (Art Director: Jose Luis Agreda; Animation Director: Benoit Féroumont; Charakterdesign: Daniel Fernández) Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zweier gänzlich unterschiedlicher Typen, rückte Berger (es war sein erster Animationsfilm) wie die Comic-Zeichnerin Varon viele Gegenden und Stadtteile von New York ins Zentrum der bewegten Bilder.

Gesprochen wird fast nichts in diesen 103 Minuten, aber es gibt viel zu hören: Geräusche – ob von Werkzeugen oder vom Straßenlärm, von tanzenden Massen auf Rollschuhen – Menschen und Tieren. Und viel Musik. Neben dem eigens für den Film komponierten Soundtrack, baute der Musiker Alfonso de Vilallonga auch große alte Hits der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts ein – womit der Kreis zum Beginn dieser Filmbeschreibung geschlossen wäre 😉

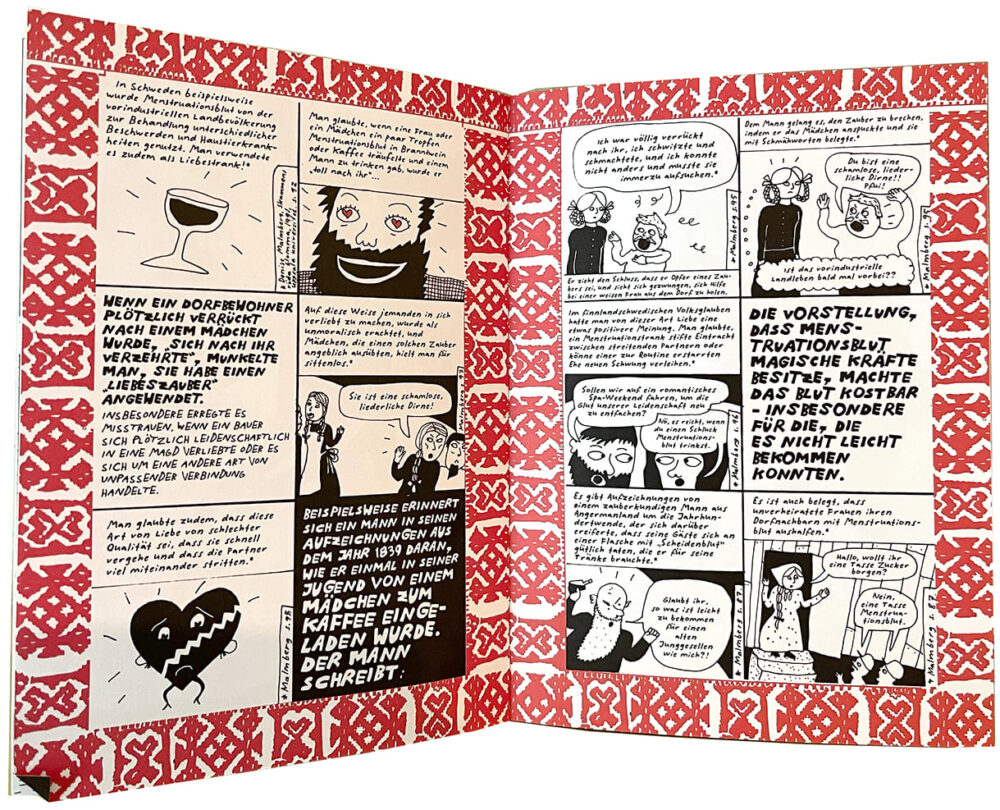

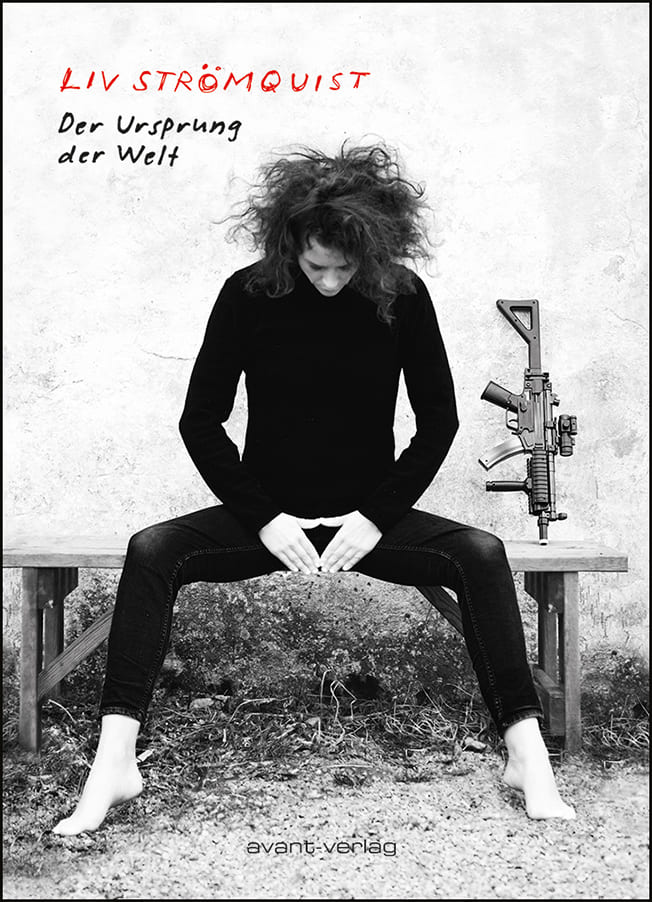

„In Schweden beispielsweise wurde Menstruationsblut von der vorindustriellen Landbevölkerung zur Behandlung unterschiedlicher Beschwerden und Haustierkrankheiten genutzt. Man verwendete es zudem als Liebestrank!“

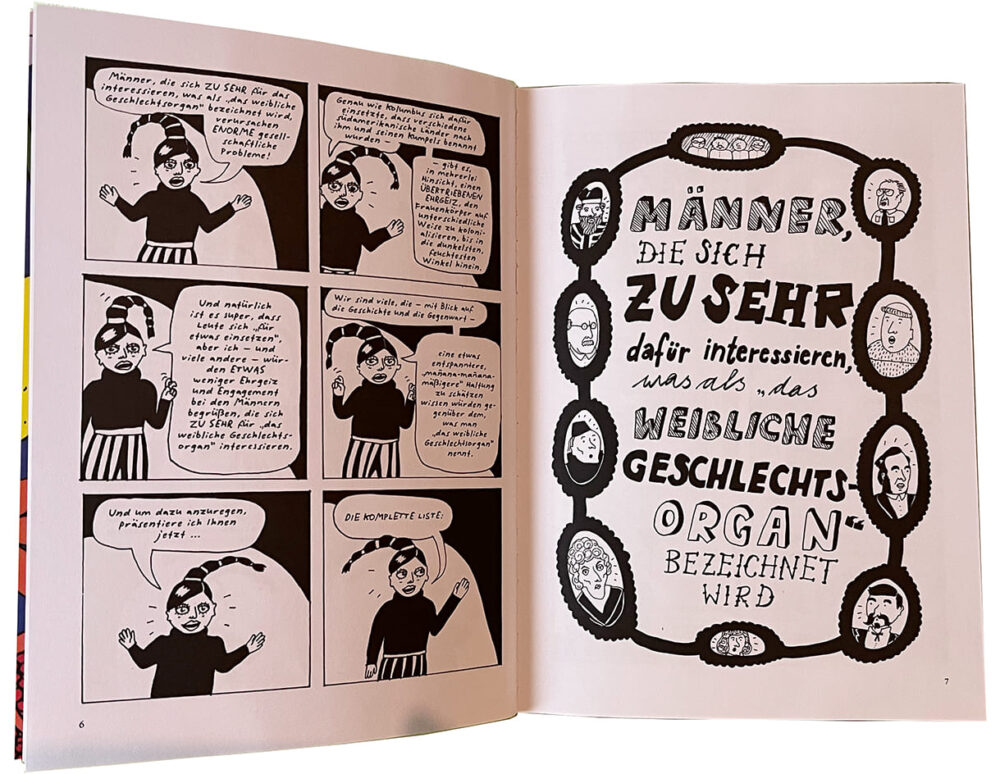

Dieses Zitat stammt aus dem feministischen Comic „Der Ursprung der Welt“. Liv Strömquist beschäftigt sich darin nicht mit dem Urknall, der Entstehung des Universums und Milliarden Jahre später des ersten einzelligen Lebens auf der Erde, sondern mit der eines wichtigen Teils menschlichen Lebens.

Informativ, kritisch, immer wieder auch süffisant humorvoll, ironisch nimmt die Autorin und Illustratorin in Personalunion – wie das bei Comics oder Graphic Novels fast in der Natur der Sache liegt – die Sichtweise auf das weibliche Geschlecht, vielmehr deren Geschlechtsorgane aufs Korn. Der männlich dominierte Blick drängten Vulva, Klitoris, Vagina oder auch die Menstruation ins Schmuddel-Eck, deckten sie zu, verbargen/verbergen sie. „Highlight“: Die vor einem halben Jahrhundert von der US-amerikanischen Weltraumbehörde NASA mit den

Raumsonden Pioneer 10 und 11 ins All geschickten Informationen an mögliche Außerirdische zeigen unter anderem à la Adam und Eva – nackt – einen Mann und eine Frau; er mit Penis und Hodensack, sie ohne Geschlechtsteile, sogar der im Entwurf vorhandene Strich, der eine Vulva symbolisieren sollte, wurde entfernt.

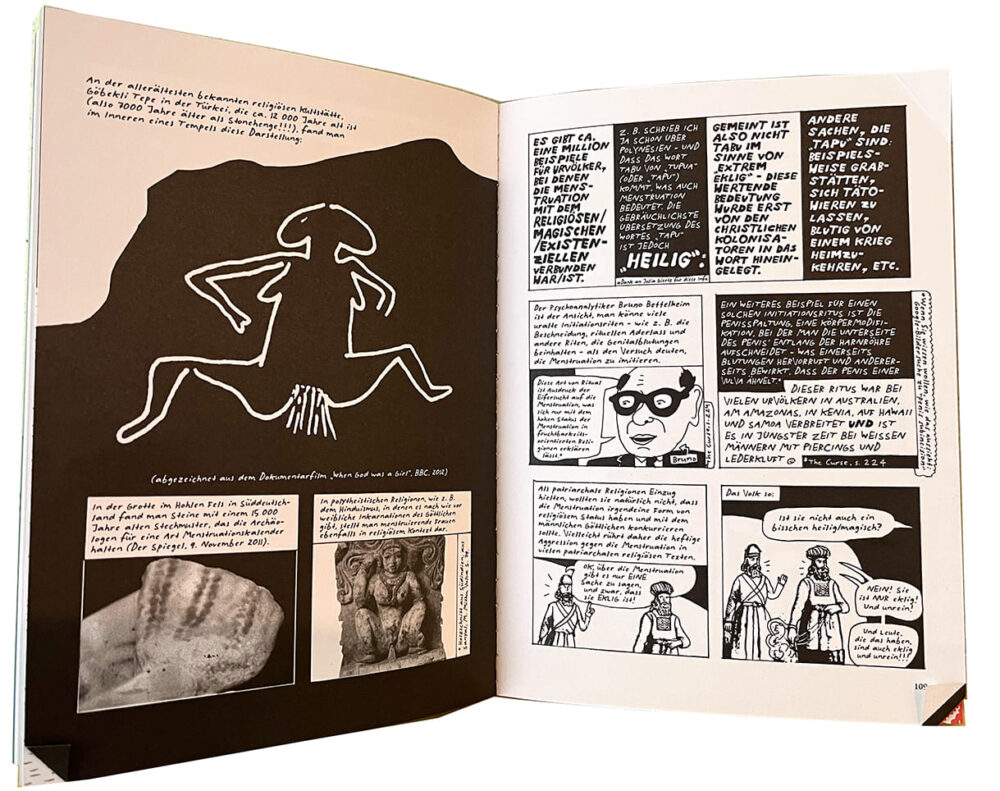

Demgegenüber haben mit der Natur verbundene Kulturen schon vor Jahrtausenden in kultischen und künstlerischen Darstellungen Frauen nicht derart zensuriert. Der patriarchale, herr-schende Blick treibt natürliches an Frauen ins Eck von Scham und – insbesondere bei Menstruation – Ekel.

Übrigens dürfte das Wort Tabu vom polynesischen tupua abstammen, was heilig bedeutet und auch für Menstruation steht – zumindest laut Strömquists Buch.

Diese Sichtweise entblößt die schwedische Künstlerin (Übersetzung ins Deutsche: Katharina Erben). Das Buch ist im Original schon vor zehn, in der Übersetzung auch schon vor sieben Jahren erschienen; aber jetzt (April 2024) ist das Buch Basis für eine mitreißende Theater-Musik-Performance im Dschungel Wien – siehe Link unten.

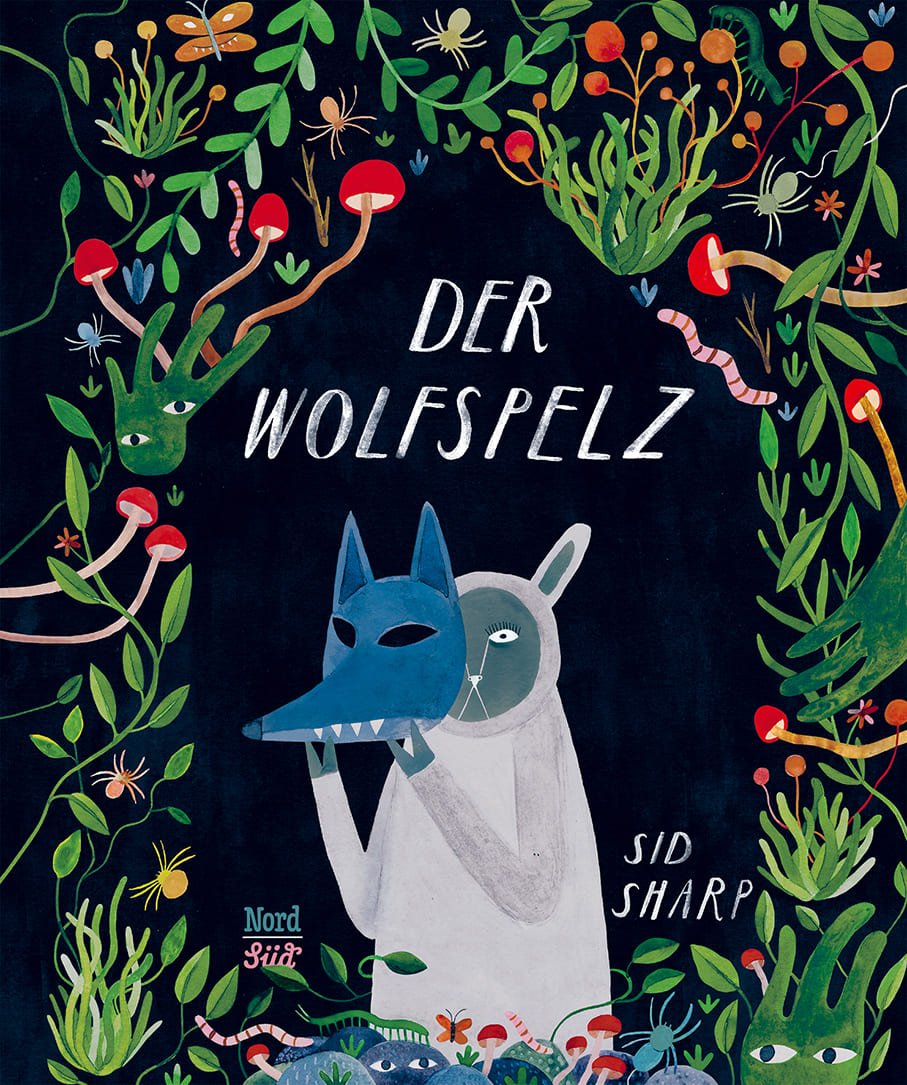

Wölfe sind derzeit in unseren Breitengraden wieder die Ur-Bösen. Während es als völlig normal verteidigt wird, dass Menschen Tiere töten, um sie zu essen, sollen die Hunde-Vorfahren, die ihren Hunger stillen, gleich zum Abschuss freigegeben werden. Dabei sind Wölfe intelligente und soziale, in Rudeln lebende Tiere, die in West-, Mittel-Europa und Japan im vorvorigen Jahrhundert fast ausgerottet worden waren. In den vergangenen Jahrzehnten wurden sie unter Schutz gestellt und wieder angesiedelt.

Und schon wurden sie wieder zu den Bösen schlechthin, in den meisten Märchen sind sie’s, in manchen greifen sie sogar zu verschiedensten Listen – so verkleidet sich in Rotkäppchen der Wolf, der die Oma verschlungen hat, als solche, um auch noch die Enkelin zu verspeisen. Bei den sieben Geißlein, taucht er das Fell in weißes Mehl und frisst Kreide, um die Stimme zu erhöhen und so die Ziegenkinder zu verspeisen. Für die Verkleidungen, Verstellungen hat sich der Begriff vom „Wolf im Schafspelz“ eingebürgert. Er geht auf sowohl auf Fabeln des altgriechischen Dichters Äsop als auch eine Jesus-Predigt im Neuen Testament zurück.

Nun ist ein üppiges Bilderbuch, eigentlich schon eine Graphic Novel erschienen, die die Kern-Idee umdreht: „Der Wolfspelz“, geschrieben und gemalt von Sid Sharp, vom Englischen ins Deutsche übersetzt von Alexandra Rak.

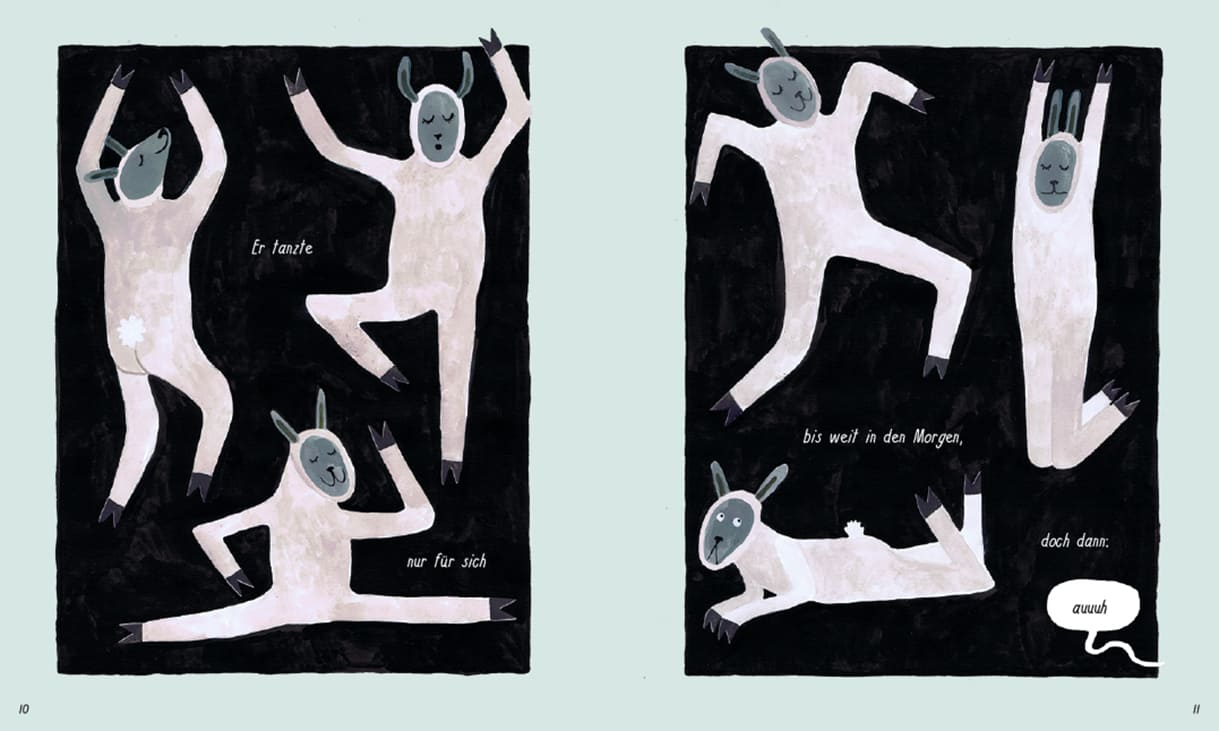

Bellwidder Rückwelzer heißt das Schaf, das ziemlich einzelgängerisch und eher menschlich lebt, in einem Haus, in dem es sich zu Beginn aus dem Bett räkelt und sich selbst genügt. Nur die Brombeeren, die neigten sich zu Ende. Und so wollte die Hauptfigur dieser nicht ganz 130 Seiten in den Wald, um welche zu holen. Wenige Sätze pro Seite auf – meist – in düsteren, und doch nicht wirklich Angst erzeugenden Farben (viel davon ist schwarze Tinte) bilden die Hintergründe für die stark an Comichafte Zeichnungen erinnernden Figuren. Von letzteren gibt es außer dem Schaf nicht allzu viele.

Den Wald mochte unser Schaf auch sehr gern, an den Blumen reichen, die Vögel zwitschern hören. Nur, es hatte fürchterliche Angst vor dem bösen Wolf. Da Bellwidder Rückwelzer aber sehr geschickt war und äußerst gut nähen konnte, da – dachte es sich aus: Ein Wolfskostüm zu schneidern und in dieses zu schlüpfen!

Nun fühlte sich das Schaf im Wald sicher, allerdings konnte es wegen der unter der Wolfsschnauze versteckten eigene Nase die Blumen nicht mehr riechen und die Ohren waren auch nimmer frei, weswegen der Protagonist der Geschichte auf die geleibten Gesänge der gefiederten, fliegenden Waldbewohner:innen verzichten musste. Und überhaupt war’s nicht so angenehm in dem Vollkörperkostüm, das auch noch da und dort zu reißen begann…

Aber sicher war’s trotzdem. Und Bellwidder Rückwelzer stieß auf andere Wölf:innen, von denen manche von der Form her schon ein bisschen, naja… – alles sei sicher nicht verraten, höchstens so viel, wie auch in der Verlags-Ankündigung schon steht: „Keiner der anderen Wölfe ist, was er zu sein vorgibt.“

Also eine Art Plädoyer, zu sich und seinen Eigenheiten zu stehen und sich nicht zu verstellen, um sich an- und vorgeblich sicherer zu fühlen.

Angeblich ist Sid Sharp übrigens die erste Idee, die später erst zu diesem Kinderbuch geführt hat, im Traum erschienen, wie they im Interview mit dem Verlag erzählt: „Absolut! In meinem Traum war ich ein Schaf, das versuchte, den Tag zu überstehen, ohne gefressen zu werden. Es war schrecklich! Danach habe ich viele Zeichnungen und Comics dazu gemacht.“

Und als Schlussfolgerung heißt es später in dem Interview – Link zum gesamten am Ende des Beitrages: „Bellwidder leidet ziemlich unter seinem Wolfsanzug, auch wenn er ihm vermeintlich Sicherheit gibt. Der Anzug passt einfach nicht, obwohl er sehr gut gemacht ist. Sich zu verstellen funktioniert also nie. Und trotzdem tun wir es so oft. »Sich anpassen« und »sich nicht anpassen« ist also nicht so einfach, wie es manchmal scheint. Das ist ein zentraler Punkt, den wir in meiner Geschichte untersuchen.“

Zum Interview auf der Verlagsseite

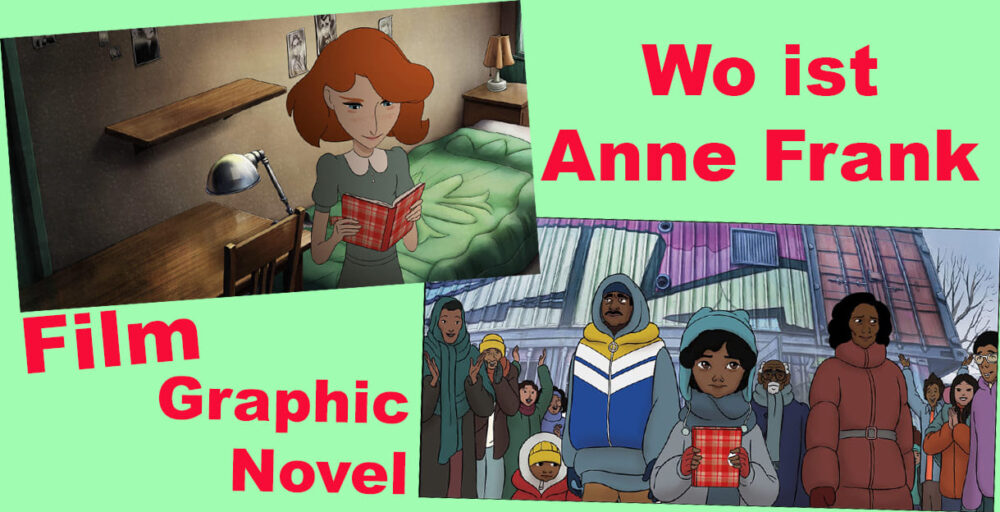

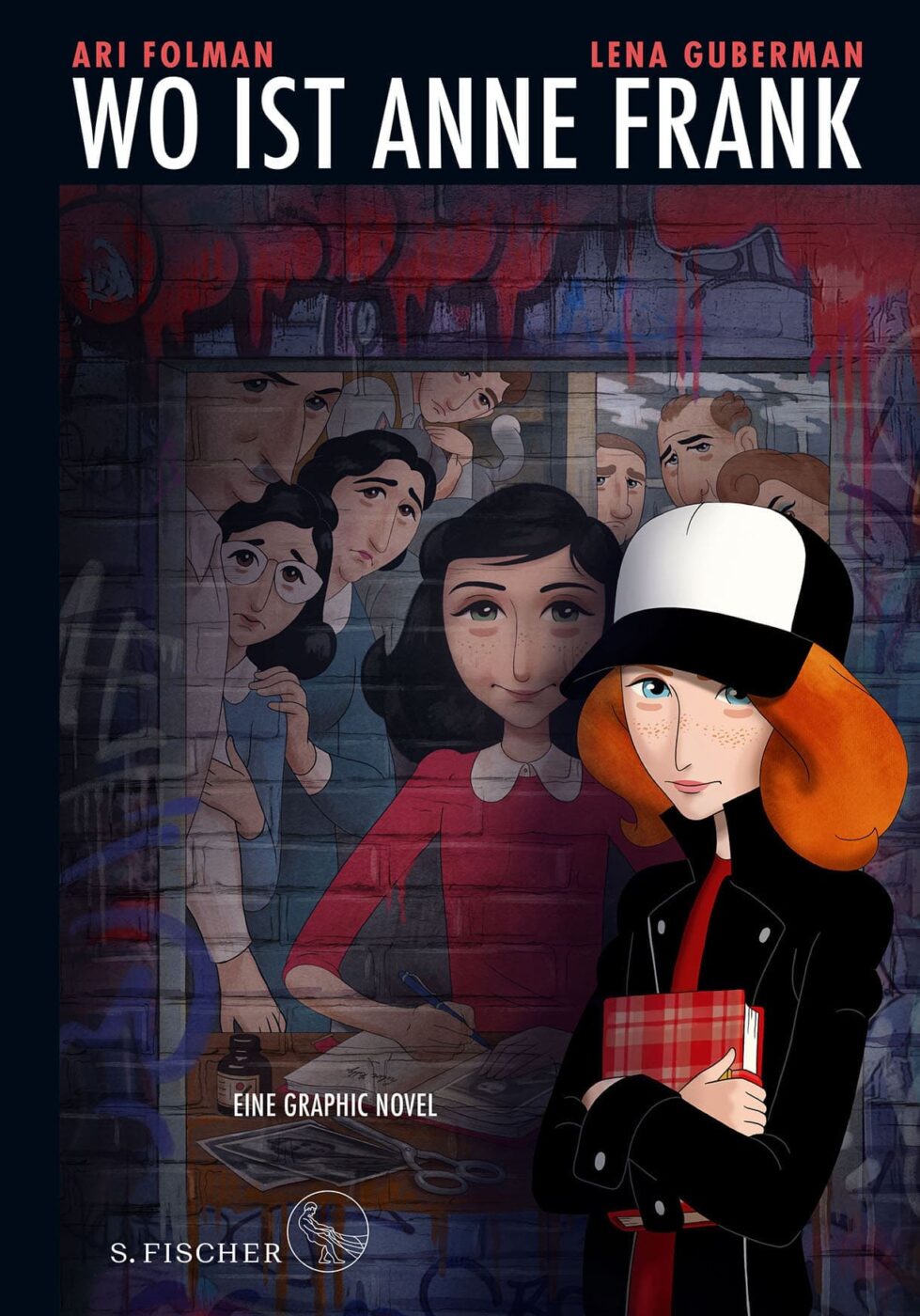

Das Tagebuch der Anne Frank gehört zu den bekanntesten Büchern der Welt, es ist in mehr als 70 Sprachen übersetzt worden. Die Aufzeichnungen stammen von der 13- bis 15-jährigen Annelies Marie Frank. Den Großteil hat sie zwischen Juli 1942 und August 1944 geschrieben als sie mit ihrer Schwester, den Eltern und einer weiteren Familie in einer geheimen Wohnung im Hinterhaus des Büros ihres Vaters auf engstem Raum und tagsüber ganz, ganz leise leben musste. Dort konnten sie sich vor der (Juden-)Verfolgung durch die Faschisten, die auch die Niederlande besetzt hatten, verstecken.

In so manchen Tagebucheintragungen schildert sie die schrittweise Diskriminierung, Ausgrenzung, Verfolgung, das Untertauchen, den Weltkrieg. Vor allem aber beschreibt sie das Leben unter solch beengten Verhältnissen, ihre Gefühle, auch die Wickel mit ihrer Mutter sowie erste Verliebtheit, die sich zwischen ihr und Peter, dem Sohn der anderen Familie entwickelte. Und das alles auf hohem literarischem Niveau.

Wobei Anne wie sie sich lieber nannte einen Teil der Tagebucheintragungen nochmals überarbeitet hat, nachdem sie im Radio die Ansprache des niederländischen Ministers Gerrit Bolkestein aus dem Exil in London gehört hatte. Er hatte seine Landsleute aufgefordert, Briefe, Tagebücher und anderes zu sammeln und aufzuheben, um nach einem hoffentlich baldigen Kriegsende den schrecklichen Alltag dieser Zeit dokumentieren zu können.

Anne hatte von Beginn an sich vorgestellt, das Tagebuch wäre eine sehr enge Freundin, der sie alles anvertrauen könne. Und sie nannte es Kitty – so hätte sie gern geheißen, schreibt sie in einem Eintrag. In anderen beschreibt sie, wie diese Kitty aussieht und ihre Persönlichkeit.

Das inspirierte Ari Folman, der schon zuvor möglichst nah am Original Annes Tagebuch in eine graphische Erzählung gepackt hatte, zu der Idee, diese Kitty zum Leben zu erwecken, sie in der Gegenwart aus dem Buch entsteigen zu lassen. In der Zusammenarbeit mit Lena Guberman wurde daraus die Graphic Novel „Wo ist Anne Frank“ – und die sozusagen „nur“ begleitend zum Animationsfilm. Für den lieferten Künstler:innen aus 15 verschiedenen Ländern die rund 159.000 einzelnen Zeichnungen, die zu den bewegten – und bewegenden – Bildern wurden. Der Film ist das Ergebnis einer umfangreichen rund zehnjährigen intensiven Arbeit – sehr getreu am Tagebuch der viel zu früh in einem KZ zu Tode gekommenen jungen, vielleicht jüngsten weltbekannten Schriftstellerin. Und dennoch mit den in Anne Franks Sinn ausgedachten Szenen und Gedanken ihres sozusagen zweiten Ichs, Kitty. Und auch in ihrem Geist hergestellten Bezüge zu Kindern und Jugendlichen, die heute verfolgt werden.

Im Anne-Frank-Haus – das einstige Versteck ist seit Jahrzehnten ein Museum, in dem u.a. das Original-Tagebuch liegt -, ist sie für alle anderen unsichtbar. Doch das wird ihr zu eng, sie flüchtet auf die Straße, vor allem sucht sie nach Anne. Die ist ja nicht mehr im Haus – und im Tagebuch kann Kitty natürlich nicht finden, was mit ihr nach der Verhaftung der beiden Familien im Hinterhaus passiert ist.

In die Stadt trifft Kitty nicht zuletzt auf Menschen, die in der Jetztzeit verfolgt werden, flüchten mussten, unter anderem aus Ländern in denen Krieg herrscht. Vor allem mit Awa, einem jüngeren Mädchen, ist sofort eine tiefe Verbindung da.

Immer wieder switcht die Geschichte zurück ins Tagebuch, aus dem dann auch Anne selbst lebendig wird und mit Kitty spricht, ihr Herz ausschüttet. In einer Szene beginnt Kitty mit ihrer Erfinderin zu streiten, warum Anne ihr rote Haare ausgedacht hat und überhaupt habe sie das Gefühl, sie sei nicht so schön wie ihre (Be-)Schreiberin.

Und dann switcht Kitty wieder in die Jetztzeit. Lange Zeit weiß sie übrigens nicht, dass Anne wie ihre Schwester Margot und die Mutter Edith im Konzentrationslager Bergen-Belsen ums Leben gekommen ist. Das konnte ja nicht im Tagebuch stehen, das bei der Festnahme der Versteckten durch die Nazis im Hinterhaus übrig geblieben ist und von einer Helferinnen, Miep Gies gerettet werden konnte.

Zum einen wollte Ari Folman wie er im Nachwort zu dieser Graphic Novel schreibt, die Geschichte von Anne Frank sowie des Holocaust, der systematischen Verfolgung von Jüd:innen durch die Nazis, der 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche zum Opfer gefallen sind, in die Gegenwart holen. Und gleichzeitig auch die Brücke schlagen zu Menschen, die heute verfolgt werden, flüchten müssen – und immer wieder auch in den scheinbar sicheren Ländern gar nicht sicher sind, sondern nicht selten auch wieder abgeschoben werden. Dafür lassen sich Buch und Film einen besonderen dramaturgischen Kniff einfallen: Kitty stiehlt das Original-Tagebuch und droht: Entweder Awa und die anderen dürfen bleiben oder sie werde das Tagebuch vernichten, denn, so sagt Kitty: „Anne hat das Tagebuch nicht geschrieben, damit ihr sie verehrt oder Brücken, Theater, Schulen und Krankenhäuser nach ihr benennt. Nein, die einzelnen Seiten sind nicht wichtig. Wichtig ist die Botschaft an Millionen von Kindern, die das Tagebuch lesen: tut was ihr könnt, um eine einzige Seele vor Unheil zu bewahren. Schon eine einzige Seele, eine einzige Kinderseele ist so viel wert wie ein ganzes Leben!“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen