Alex beschwert sich heftig, dass sein Freund nicht und nicht auf seine eMails, Sprachnachrichten, WhatsApp-Messages reagiert. Und macht diesem Ärger mit einer weiteren Sprachnachricht Luft. Bis er einen verwunderten Anruf bekommt. Weshalb der Empfänger, ein gewisser Bruno, überhaupt diese Nachricht bekommen hat. Alex habe offenbar eine falsche Nummer gewählt.

Aus diesem Zufall ergibt sich eine Art „warum nicht“-Treffen der beiden. Sie sind Protagonisten des Stücks „Smiley – Eine Liebesgeschichte“ (nach der vor mehr als zehn Jahren veröffentlichten Komödie von Guillem Clua; Übersetzung aus dem Spanischen: Stefanie Gerhold). Und so begibt sich Bruno in die „Bar zum anderen Ufer“ in der Alex arbeitet. Neugierig auf den jeweils anderen – sie kennen sich ja nur von dem Telefonat –ohne Videofunktion. Und dann: Die ersten Sekunden: Nein, Hilfe, bitte nicht der!

„Du hättest mich sicher nicht gedatet, wenn ich ein Profil auf Romeo hätte“, wirft Bruno dem Barkellner vor. Zögerlich gibt Alex das zu, findet aber Gefallen an der angeregten Unterhaltung mit dem Gast.

Zwei die unterschiedlicher nicht sein können und einander viel Abneigung für die Ansichten und Verhaltensweisen und Schubladen des jeweils anderen an den Kopf werfen, finden natürlich – wozu denn sonst der Untertitel des Stücks – zu einer noch dazu intensiven Liebesgeschichte zueinander.

Soweit der Kern der Story.

Anfangs zwischen live gespielten und voraufgenommenen eingespielten Stimmen pendelt „Smiley“ derzeit im Wiener Amerlinghaus (Galerie). Mit minimalem Bühnenbild – eine Stoffwand mit Klemmen an einem Metallgestell: rechts ein grauer Streifen, dazwischen ein schmaler gelber und links ein gelb-grau-rot-türkises blumenartiges Muster wie Tapeten aus den 70er Jahren. Davor zwei gelbe Sessel ein zum Tischchen umfunktionierter Hocker mit einer halb-spiralförmigen Lampe und einer rosa Fahrradklingel. Beim Einlass des Publikums ertönt Swing-Jazz. Und die Schauspieler? Die warten hinter der Stoffwand. Wenn die Szene in die Bar wechselt, wird einfach der beschriebene Stoff abgeklemmt; nun ziert eine bunt bemalte Ziegelwand den Stoff dahinter und damit den Hintergrund.

Paul Peham verkörpert den forscheren Alex und Stefan Krismann den weniger selbstbewussten Bruno. Er, der auch die Produktionsleitung und die Stückauswahl übernommen hat, schlüpft aber auch noch jeweils für wenige Momente in die Rollen einer Reihe weiterer, teils ziemlich schräger Typen. Mit diesen möchte sich Alex darüber hinwegtrösten, dass Bruno sich nach der ersten Nacht nicht und nicht meldet. Und er zu stolz ist, dies von sich aus zu tun.

Wie schon erwähnt: Happy End – davor Auf und Ab und das mit mehr als einer Prise Humor. Lachen, weil so manches vielen bekannt ist – und das unabhängig ob homo- oder heterosexuell.

Regie führte Alice Mortsch, für die Kostüme sorgte Theo Yang. Die weiter oben erwähnte rosa Fahrradklingel wird mehrmals gedrückt, um aus dem Stück auszusteigen und Infos zu liefern – über Schwulen-Dating-Plattformen, die genannt werden, aber auch um zu erklären, was die Pride (Regenbogenparade) ist; was höchstwahrscheinlich doch überflüssig ist.

Dieses Stück im Amerlinghaus ist die zweite Produktion des Kulturvereins Rainbow Gold – nach „Engel in Amerika“ nach dem Theaterstück von Tony Kushner und der TV-Serie von Mike Nichols im Vorjahr im Off-Theater. Das Team will Stücke, die sich mit queeren Themen auseinandersetzen sichtbar(er) machen.

Wobei gerade „Smiley“ – abgesehen davon, dass die beiden Protagonisten schwule Männer spielen – genauso für heterosexuelle Liebesgeschichten samt diverser Wickel in der Beziehung stehen könn(t)en.

Schockmoment gleich zu Beginn. Klar, es handelt sich um Theater, Performance. Dennoch eine „Leiche“ oder wenigstens denkbar schwerst verletzte Person, die auf den ersten Treppen der Publikums-Tribüne liegt! Huch, Schnaufen, Innehalten. Da vorbei gehen? Soll da vielleicht gar getestet werden, wie Zuschauer:innen reagieren?

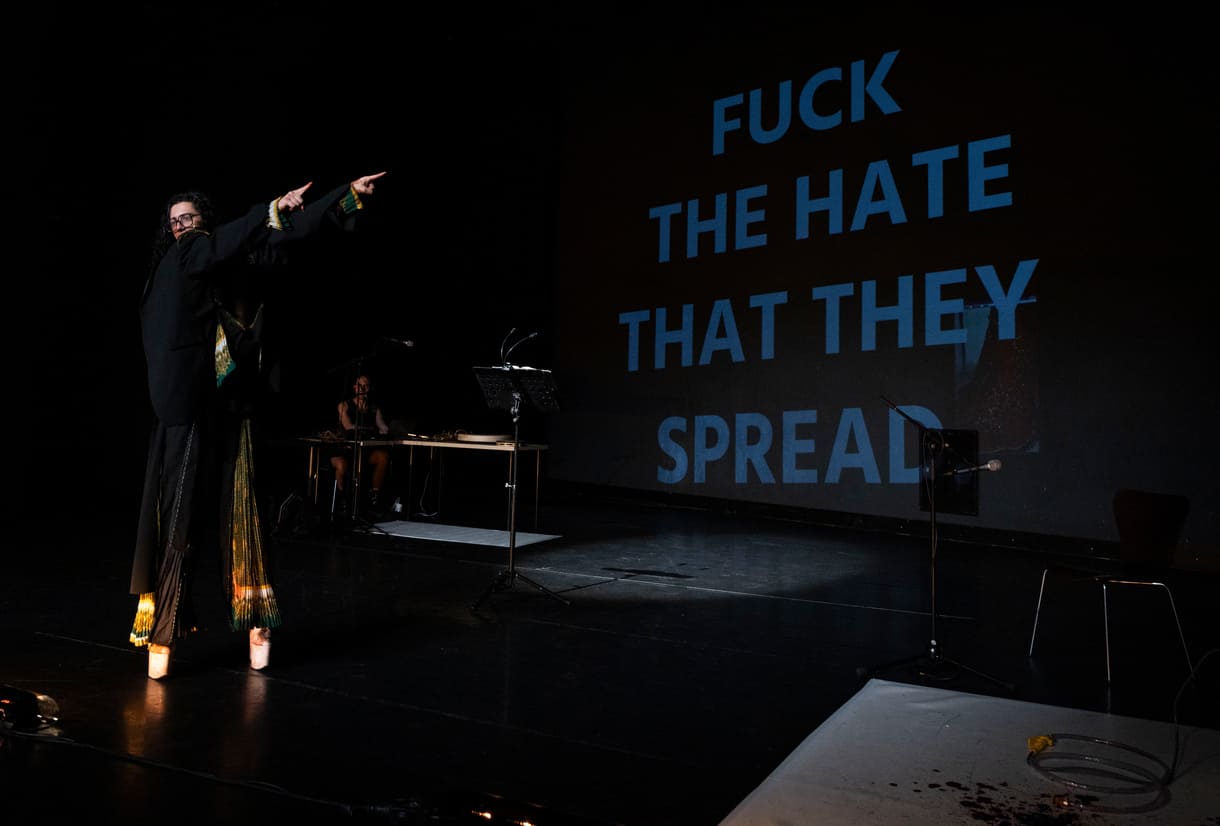

Offenbar eher nicht, zu offensichtlich inszeniert liegt Cat Jugravu da. Und in „Core – Drept la Replică“ (Rumänisch – Übersetzung: Recht auf Antwort) vom Queerdos Kollektiv im Rahmen des zu Ende gegangene 4. „E Bistare – vergiss mein nicht“ Roma-Theater- und Kulturfestival ging es schon von der Ankündigung nicht nur um die schon lange zurückreichende Existenz von LGBTQIA+ auch unter Rom:nja, Sinti:zze…

Kraftvolle Vorbilder, die auch von der eigenen Community an den Rand gedrängt ausgegrenzt wurden. Und nicht selten – wie auch nicht-queere – Angehörige dieses wohl internationalsten Volkes – ohne Land – mehr als diskriminiert, ja teils systematisch ermordet worden sind.

Genannt und oft auch im Hintergrund an die Wand projiziert – wobei da nicht selten auch die Schrift ineinander lief und alles andere als gut leserlich war – erzählte Cat Jugravu genauso über einzelne Persönlichkeiten – ob Kämpfer:innen oder/und Opfer – aber auch die gesamtgesellschaftliche Situation bis hin zum Porajmos, dem Pendant zum Holocaust. Eine halbe Million Rom:nja und Sinti:zze wurden von den Nazis systematisch ermordet.

Untertitel des Abends, der sich mehr Besucher:innen verdient hätte: „Practicing Memory – A Performative Exercise“ (Gedächtnisübungen – Eine performative Übung). Und zu den performativen Elementen gehörte nicht nur das eingangs beschriebene auf dem Boden liegen als Opfer, sondern noch so manch andere drastische Actions.

Es war aber kein Solo, heißt die Gruppe doch nicht umsonst Kollektiv. Marcos Vivaldi steuerte einen Klangteppich aus Live-Musik mit Querflöte, Saxophon, vor allem aber elektronischer Musik bei. Einerseits so etwas wie fluider Untergrund, auf dem sich die Performance – zu der auch noch Andrei Raicu, Gilda Horvath (letztere mit einem Text, den sie für die Gruppe auf Romanes übersetzt hatte – und glich gebeten wurde, ihn selbst vorzutragen, was zu einer beeindruckenden Szene wurde) ihre Beiträge lieferten. Andererseits verstärkte die Musik mitunter besonders emotionale Momente.

„Mit diesem performativen Akt überbrücken wir die Klüfte in his-story und bringen Stimmen zum Vorschein, die unterdrückt wurden: queere und trans* Romani Geister ‒ roh und entschlossen drängen sie an die Spitze unseres kollektiven Bewusstseins“, hieß es im Ankündigungstext. „Marginalisierung und ein Mangel an Dokumentation haben die queeren Aspekte der Roma-Geschichte an den Rand gedrängt. Queere Romani-Geschwister bleiben unsichtbar, erstickt unter dem Gewicht des Stillschweigens unserer eigenen Communities und vorherrschenden Gesellschaften. Im Zentrum des Kampfes wird unsere Geschichte beleuchtet, geprägt von Schmerz und Vorurteilen“, ist ein weiteres Zitat, das die Intention der Performance zum Ausdruck bringt.

Gerade dieser Vorurteils-Aspekt lässt bei jenen, die schon ein bissl länger in Wien leben Assoziationen an Wolfgang Ambros Song (Text: Joesi Prokopetz) „Da Hofa“ aufkommen. Beginnt doch dieses: „Schau da liegt a Leich‘ im Rinnsal, ‚s Blaut rinnt in Kanal…“ In den nächsten Zeilen zerreißen sich alle das Maul und wissen, egal wer die Leich ist und was passiert ist, „Da Hofa war’s vom 20er-Haus, der schaut mir so verdächtig aus…“ Bis sich am Ende herausstellt: Die Leiche ist der, den alle für den Mörder hielten.

„Darf ich deine Haare anfassen?“ „War die Queen rassistisch?“ „Was für eine Mischung bist du?“ Was ist überhaupt Rassismus? Ist es okay, jemanden nach deren oder dessen Herkunft zu fragen? Ist der Spruch „ich steh eh auf deiner Seite“ nicht eigentlich voll super?

Diese und viiiiele weitere Plakate hängen an Glaswänden in einem der Gänge des Schulzentrums (AHS und HAK/HASch) Geringergasse (Wien-Simmering). Schüler:innen des (Real-)Gymnasiums haben vor Monaten eine Antirassismus-Ausstellung gestaltet. Schulsprecherin Aanab Mohamed hatte u.a. darüber beim Kinder- und Jugendparlament Ende März im Wiener Rathaus berichtet. Und so wollte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… diese sehen und was und wie damit in der Schule umgegangen wird. Nun war es – endlich – so weit.

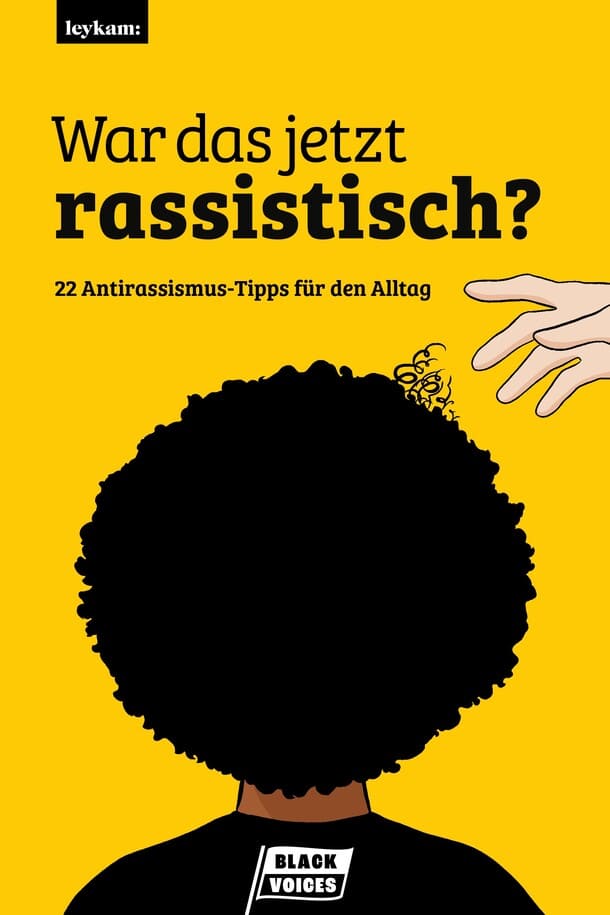

Anna, Felix, Johanna, Lea und Warisha aus sechsten Klassen haben – gemeinsam mit weiteren Mitschüler:innen – im Rahmen des Freifaches Projektmanagement unter anderem diese Ausstellung gestaltet. Dafür hatten sie vor allem Anleihe bei dem Buch „War das jetzt rassistisch? – 22 Antirassismus-Tipps für den Alltag“ mit Beiträgen von rund eineinhalb Dutzend Autor:innen, herausgegeben von „Black Voices“, genommen (siehe Info-Box am Ende). Und sie hatten sich darauf vorbereitet, als Guides durch die Schau Dutzender Plakate, die Fragen stellen, zu weiteren Gedanken und Gesprächen anregen, zu führen.

KiJuKU.at durften die Schüler:innen der 2 d in der ersten Juni-Woche begleiten, die von den genannten fünf Jugendlichen – teils in kleineren Gruppen durchgeführt wurden. Und danach in der Klasse noch Fragen stellen. Insgesamt, so die Zweitkläss’ler:innen „haben wir schon vorher viel über Rassismus gewusst“, aber beispielsweise meinten sowohl Karol als auch Adrian, „das mit Asian Rassismus war mir vorher nicht so bewusst“. Marko ergänzte: „Viele Details waren schon neu!“

Rewan fand neu, „dass Menschen die Frage, „darf ich deine Haare anfassen“, stören könnte“. Anja nannte sehr interessant, ob und wie es möglich ist jemanden zu fragen, woher sie oder er kommt, ohne dies böse zu meinen. Ilma sieht nach dem gemeinsamen Durchwandern der Ausstellung und dem darüber-reden, dass so manch einzelne Schimpfwörter oft „nur“ Teil eines größeren abwertenden Zusammenhangs sind.

Jan zeigte sich besonders beeindruckt von der Grafik mit dem Eisberg. Wie bei einem solchen sind Hass, Ausgrenzung, Hetze und gar Gewalt „nur“ der kleine sichtbare Teil von Rassismus. Unter der Oberfläche machen struktureller und institutioneller Rassismus den viel größeren Teil aus, auf dem der sichtbare aufbaut.

Zurück zu den fünf jugendlichen Guides: Die meinen, dass die meisten Schüler:innen, die sie durchführen ziemlich interessiert und meist ohnehin schon offen für Vielfalt seien. Bei manchen Klassen wäre es ein wenig schwierig gewesen, sie zu Fragen und Gesprächen zu motivieren. „Aber vor allem fühlen wir uns schon geehrt, dass wir andere Schüler:innen durch so ein wichtiges Thema begleiten und einiges dazu erklären dürfen.“

Wirklich anstrengend aber wären nur manche Führungen für Erwachsene von außerhalb der eigenen Schule gewesen, beispielsweise bei einem Rundgang mit Direktor:innen anderer Schulen, wo das N-Wort gefallen sei oder jemand meinte, uns in Sachen Kopftuch belehren zu müssen…

Zurück zum Anfang, weil möglicherweise die Frage mit der verstorbenen englischen Königin vielleicht irritieren könnte – da ging es um die Debatten rund um die Ehe von Elizabeths Enkel Harry mit Meghan und so manchen Hinweisen, dass diese, nur weil Person of Color, nicht gleichwertig behandelt worden wäre. Aber auch darum, dass jemand, nur weil sie oder er sich nicht (ganz) korrekt verhält, noch lange nicht grundsätzlich ein schlechter Mensch wäre. Und durchaus jede und jeder dazulernen könne, lange verinnerlichte Alltags-Rassismen zu erkennen, zu hinterfragen und abzulegen.

Und das mit „ich steh eh auf deiner Seite“ – naja das bedeutet ja dann wohl doch ein wir und ihr, die einen und die anderen statt des Ziels einer Gemeinschaft, eines wir über alle Unterschiede hinweg, welcher Art auch immer. Das oben schon genannte Buch – mehr in der Info-Box unten – beginnt im Inneren schon auf der sogenannten Vorsatzseite. In gelber Schrift steht auf schwarzem Papier: „Sei Teil der Bewegung. Sei Teil der Veränderung. Allyship starts here.“ (Verbündet-Sein beginnt hier)

Die genannte und beschriebene Antirassismus-Ausstellung ist wiederum „nur“ Teil einer umfassenden Schau zu Menschenrechten – mit teils ausgeborgten professionellen Ausstellungstafeln zu diskriminierten, marginalisierten Gruppen – sei es ethnisch oder in Sachen sexueller Orientierung- von Kärntner Slowen:innen über Burgenland-Kroat:innen Rom:nja , LGBTQIA+…

Das jüngste Bilderbuch von Marcus Pfister, der vor allem für seine Regenbogenfisch-Serie berühmt ist, dreht sich um Pinguine. Das hatte er ja schon im Vorjahr im Interview mit Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… bei der Buch Wien verraten. Sogar einzelne der Bilder – vom Anfang und vom Schluss sowie einige der Charaktere hatte er dabei schon genannt – zu diesem Interview geht es hier unten.

Nun ist also „So und so – Einfach Pinguin sein“ erschienen. Und beinhaltet dennoch so manche Überraschung. Die Vielfalt dieser – auf den ersten Blick vielleicht so einheitlich erscheinenden Vögel im (hoffentlich noch lange) ewigen Eis der Antarktis. Schon auf dem Cover ist die erste Zeile des Buchtitels bunt – praktisch jeder Buchstabe in einer anderen Farbe. Blätterst du um, findest du auf der ersten Innen-Doppelseite, noch bevor das Buch so richtig beginnt, nicht ganz zwei Dutzend (22) Pinguine in Grau-Weiß-Tönen mit gelben Füßen und Schnäbel – und doch alle schon verschieden. Obendrein stechen ein rötlicher sowie ein bläulicher Schopf auf den Köpfen zweier dieser Charaktere hervor.

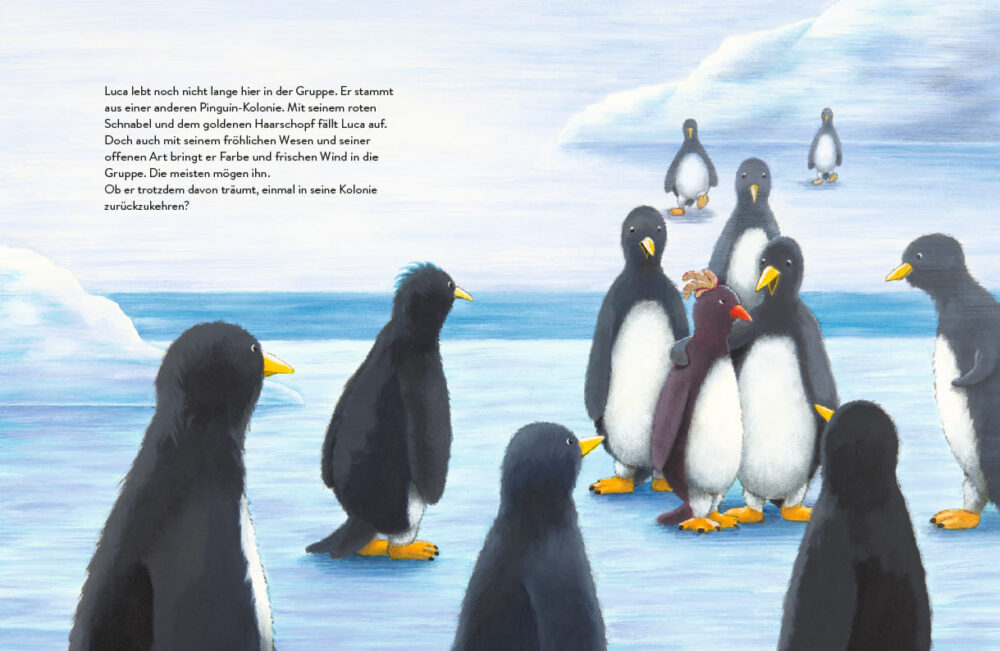

Und dann, nochmals weitergeblättert die innere Titelseite – hier ist die Schrift „nur“ schwarz-weiß, aber jeder der Buchstaben von „So oder so“ in einem anderen Grau-Ton. Und dabei ist das nur der Einstieg, denn von nun an nimmt dich der Autor und Illustrator in Personalunion mit in eine ganze Pinguinkolonie, die zunächst als schwarz-graue Masse erscheint, um gleich danach einzelne Individuen vorzustellen. Da ist zunächst der Neue – Luca ist aus einer anderen Kolonie hier gelandet und fällt mit rotem Schnabel, goldenem Haarschopf und lila schillerndem Federkleid auf.

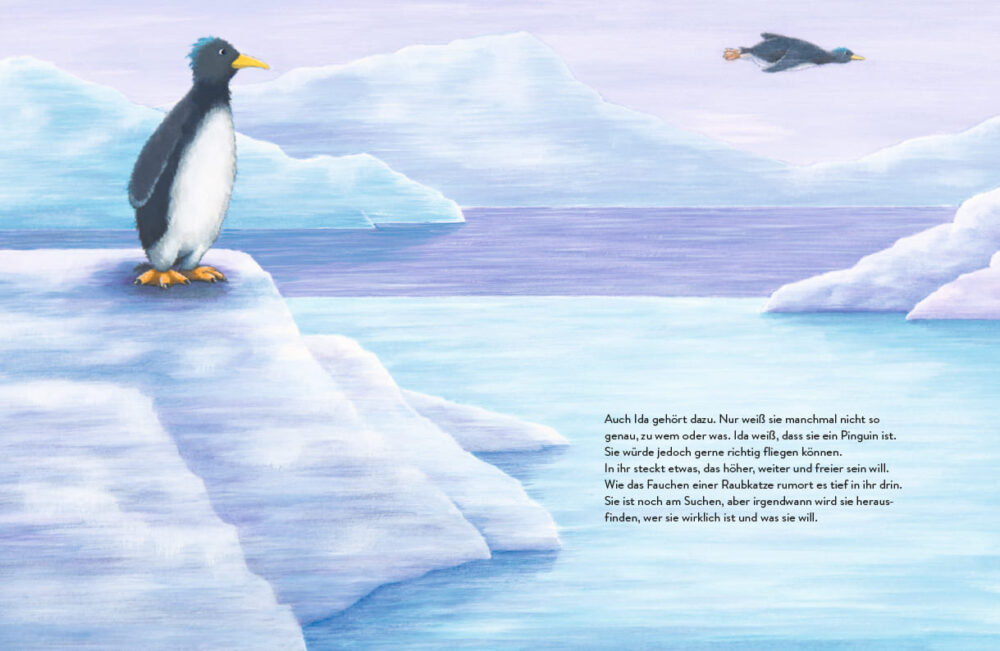

Du triffst aber auch die drei Freundinnen Mila, Hanna und Emilie, die genauso BFF sein können wie heftig zerstritten. Oder Ida, die so gerne fliegen könnte, den Spaßmacher Timo, der aber innen drinnen ziemlich traurig ist. Alle Charaktere, die sich Marcus Pfister ausgedacht, beschrieben und gezeichnet hat, seien hier sicher nicht verraten, du mögest dich ja noch durch das Bilderbuch selber überraschen lassen.

Nur eine sei noch genannt, die der Autor und Illustrator ja schon im Interview im November 2022 Preis gegeben hat – damals noch namenlos. „Lena ist verwirrt. Die anderen Pinguin-Mädchen schwärmen alle für irgendwelche Pinguin-Jungs. … sie ist verliebt in Ida… Wie kann das sein? Was stimmt nicht mit ihr? Bald wird sie merken, dass mit ihr alles stimmt, hundertpro.“

Denn die Natur ist ganz wirklich vielfältig. Es ist Tatsache, dass es neben der großen Mehrheit von Hetero-Sexualität auch im Tierreich die Liebe zu Geschlechtsgenoss:innen gibt – und sogar die Verwandlung von einem Geschlecht in ein anderes – das und mehr von tierischer Vielfalt beschreibt das wunderbare Bilderbuch „Wer ist die Schnecke Sam?“ – Link zur Rezension am Ende dieses Beitrages. Insofern ist das Wettern so mancher gegen Kinderbuchlesungen queerer Menschen oder das Pochen auf „Normalität“ sachlich völlig falsch: Denn normal ist die Vielfalt. Dafür ist „So oder so – Einfach Pinguin sein“ insofern ein optimales Plädoyer, weil es völlig unverkrampft und gar nicht „lehr-reich“ mit erhobenem Zeigefinger daherkommt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen