„Leila, Nico, Ahmed und Herrn Herzog hat sich der Autor ausgedacht. Aber wie in vielen seiner Bücher verpackte Robert Klement, jahrzehntelanger Deutsch- und Geschichte-Lehrer und vielfach ausgezeichneter Autor, reale, ausführlich recherchierte, Schicksale und Vorgänge in seine fiktive Geschichte und Figuren. „Halbmond über Rakka“ mit dem Untertitel „Verführung Dschihad“ versucht – wie auch die anderen in den vergangenen rund zwei Jahren (vor 2016, Anmerkung der Redaktion) erschienenen Jugendbücher zum Thema IS – auf die Frage zu fokussieren, wie können – in der Regel grundvernünftige – Jugendliche auf der Suche nach so etwas wie Sinn in ihrem Leben, in den Sog, den Strudel einer derart totalitären Ideologie, die sich als Religion tarnt, geraten. Oder diesem – wie Nico hier – sich auch wieder entziehen.“

Das stand in meiner Besprechung des in diesem Absatz erwähnten Jugendbuches – Link zur vollständigen Buchbesprechung sowie zu einem Interview mit dem Autor weiter unten -, das vor wenigen Tagen für Wirbel in Niederösterreich sorgte. In einer Mittelschule in Wr. Neustadt lesen die Schüler:innen dieses Buch. Ausgehend von einer aufgeregten Aussendung des Bildungssprechers der FP, der das Buch, ja offenbar nicht einmal den Untertitel auf dem Cover – „Verführung Dschihad“ gelesen hatte („So etwas kann und darf es nicht geben!“), trommelten reichweitenstarke (Online-)Medien – „heute“ (Eltern, FPÖ schlagen Alarm: „Schüler müssen Buch über Heiligen Krieg lesen“) und „oe24“ („IS-Buch“ in Schule? Skurriler Polit-Streit in NÖ) – ebenfalls gegen die Lektüre dieses aufklärerischen Buches.

Der Politstreit bezieht sich darauf, dass der Landesgeschäftsführer der niederösterreichischen ÖVP, Matthias Zauner, in einer Aussendung schrieb: „Dass FPÖ-Abgeordneter Sommer ausgerechnet ein Buch, das sich mit religiös motivierter Radikalisierung auseinandersetzt und die dadurch entstehenden Probleme anspricht, mokiert, zeigt nicht nur, dass er das Buch selbst wohl nicht gelesen hat, sondern auch, dass er ihm nur um die schnelle Schlagzeile geht. Denn hätte er sich mit dem Inhalt auseinandergesetzt, wüsste er, dass die Behandlung dieses Buchs im Unterricht genau das Gegenteil von politisch Radikalisierung zum Ziel hat – nämlich diese schon im jungen Alter zu verhindern.“ Und er empfahl dem Bildungssprecher seiner Koalitionspartei in „dringend eine Nachhilfestunde“.

„heute“ hat übrigens mit dem Artikel, in dem dann doch auch aus Buchbesprechungen sowie einem Interview dieses (Vorläufer-)Mediums, Kinder-KURIER mit dem Autor, zitiert wurde, eine Online-Umfrage angehängt – „Findest du es gut, dass das Thema IS im Unterricht thematisiert wird?“ Und die erste mögliche Antwort lautete: „Nein, also mit diesem Buch kommen Jugendliche nur auf dumme Gedanken“, der schließlich fast zwei Drittel (64%) zustimmten.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… wollte von der Bildungsdirektion einerseits Kontakt zur Schule, um von Schüler:innen und Lehrpersonen zu erfahren, was sie dazu sagen und andererseits, „ob und inwiefern Sie in diesem oder anderen Fällen aktiv werden, um in diesem Fall doch verleumderischen Berichten entgegen zu treten oder eventuell auch zu problematisieren, dass via medialer Online-Umfrage Schul-Lektüre beeinflusst werden sollte“.

Die Leiterin der Stabstelle Kommunikation in der Bildungsdirektion antwortete folgendermaßen: „Das Buch „Halbmond über Rakka“ ist genau das Gegenteil von IS-Verherrlichung, es hat vielmehr zum Inhalt, vor Radikalisierung zu warnen. Robert Klement ist ein bekannter und anerkannter Jugendbuchautor. Es gibt darüber hinaus didaktische Materialien zu der Lektüre und es gibt auch Empfehlungen für die Altersgruppe, für die das Buch eingesetzt wurde.

Zur Schularbeitsvorbereitung mussten sich die Schüler in die Perspektive einer der handelnden Figuren begeben und aus dieser Sicht eine E-Mail an einen Freund schreiben. Die Schülerinnen und Schüler sollten sich allerdings nicht in die Perspektive von „IS-Verherrlichern“ versetzen, sondern – im Gegenteil – eine kritische Position eines in Österreich lebenden Jugendlichen einnehmen.“

Nun haben der Autor selbst sowie die Interessensgemeinschaft Autorinnen Autoren ebenfalls öffentlich Stellung genommen.

„Als Autor des Romans „Halbmond über Rakka“ bin ich entsetzt über die völlig willkürlichen Attacken der FPÖ auf engagierte Lehrende in Wiener Neustadt, die mein Buch für den Unterricht verwenden. Ich denke, dass der Roman nach Villach und 2020 (Anschlag Wiener Innenstadt) und besonders nach den islamistischen Attentaten in Europa eine sinnvolle und aktuelle Ergänzung des Deutschunterrichts darstellt. Meine Positionierung gegen Islamismus, Extremismus und Gewalt ist in diesem Roman für jeden kritischen Leser klar zu erkennen.

Ich bin Literatur-Staatspreisträger und wurde in den letzten 40 Jahren mehrfach ausgezeichnet. Meine 29 Romane wurden in 15 Sprachen übersetzt. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich unser Land Autokratien und Diktaturen annähert, in denen kritische Bücher aus öffentlichen Bibliotheken und Schulen verbannt werden. Ein FPÖ-Politiker, der meinen Roman attackiert, obwohl er ihn nicht gelesen hat, disqualifiziert sich als „Bildungssprecher“. Dass eine politische Partei die Schullektüre bestimmen will, ist nicht zu akzeptieren!

Da ich den Medien entnehme, dass die FPÖ bei der Bildungsdirektion NÖ Beschwerde eingelegt hat, erscheint mir dieses Schreiben notwendig“, veröffentlichte Robert Klement als offenen Brief an Bildungsdirektor Dr. Fritthum auf seiner Website.

Am Dienstag (25. März 2025) veröffentlichte im Namen der Interessensvertretung österreichischer Schriftsteller:innen, der IG Autorinnen Autoren, deren Geschäftsführer Gerhard Ruiss eine Aussendung. In dieser heißt es unter anderem: „Der Angriff des FPÖ-Niederösterreich-Bildungssprechers verkehrt den Inhalt und Wert des Buches von Robert Klement in sein Gegenteil. „Halbmond über Rakka“ wurde dementsprechend von rechten Medien auch sogleich als „Propaganda für den Heiligen Krieg“ und als „Kniefall vor dem Islam“ und „Zwangslektüre“ bezeichnet. Der Autor hat auf die FPÖ-Attacken auf seiner Website robertklement.com in einem Offenen Brief an die Bildungsdirektion NÖ bereits geantwortet.

Es ist beschämend und ein Armutszeugnis zugleich, wie sich FPÖ-Bildungssprecher Sommer Aufklärungsarbeit über Radikalisierung vorstellt. Und Herr Sommer ist nicht irgendwer, er ist der Wirtschafts-, Finanz-, Budget-, Jugend- und Bildungssprecher der FPÖ im Niederösterreichischen Landtag. Es ist schlimm um die österreichische Bildungspolitik bestellt, wenn das die Bildungsvorstellungen eines Bildungssprechers für den Umgang mit politisch brennenden Themen an österreichischen Schulen sind, engagierte Lehrer/innen und Schulen mit Büchern, die sich schwierigen Themen stellen, zu Islamistenhandlangern zu machen, um sich auf deren Rücken den billigen Applaus aus der rechten Ecke zu holen. Es ist übel um sie bestellt, wenn ein Bildungssprecher einer mitregierenden Landtagspartei glaubt oder meint oder verbreitet, dass sich ausgerechnet ein angesehener österreichischer Jugendbuchautor und Staatspreisträger dazu hergibt, islamistische Propaganda zu verfassen und ein österreichischer Traditionsverlag dazu, islamistische Propaganda zu veröffentlichen und zu verbreiten. Österreich hat nicht nur ein Bildungsproblem, Österreich hat ganz offensichtlich auch ein Bildungspolitikerproblem.

Wir fordern Herrn Sommer auf, seinen Irrtum einzubekennen, sich dafür zu entschuldigen und den von ihm angerichteten Schaden umgehend wieder gutzumachen.“

Die KiJuKU-Anfrage an die FP-Niederösterreich „hat er (der Bildungssprecher) oder haben Sie (der Pressereferent) in der Zwischenzeit wenn schon nicht das ganze Buch, so die Kurzbeschreibungen oder Rezensionen dazu gelesen?“ blieb übrigens unbeantwortet.

Die Anfrage ins Achen Kontakt zur Schule an die Bildungsdirektion bzw. die zuständige SchulQualitätsManagerin (vormals Inspektorin) harrt noch einer Antwort, wenngleich auch verständlich ist, dass die betreffende Schule bzw. vor allem Jugendliche und Lehrpersonen vorerst von Medien genug haben.

Immer und immer wieder tritt die Titelfigur aus dem schmal scheinenden Gang des Waschraums ganz nach vorne, ins Zentrum der Bühne. Dahinter links und rechts Duschköpfe an den Wänden, in der Mitte ein metallenes, mobiles Baustellengerüst, das auch als Aufstiegshilfe in Theatern für die Montage von Scheinwerfern dienen kann und hier eine Art Thron symbolisiert (Bühne: Andreas Lungenschmid).

Stets die selben Sätze deklamierend, verklickert Petra Staduan, die Schleife in der „Elektra“ gefangen ist: Sie will, nein muss den Mord an ihrem Vater Agamemnon rächen. Sonst, so ist es schon vom Text und erst recht im Schauspiel Staduans zum Greifen nah, findet diese junge Frau kein Seelenheil. Aber kann sie’s? Schafft sie den Rachemord? Wollen und nicht können?

Eine der verzwickten, Dilemma-Situationen (griechischer) Tragödien. Neben Schlachtfeldern – und heutzutage Straßen – ist Familie der gefährlichste, nicht selten todbringendste Ort.

Der Vater wurde im Komplott von seiner Ehefrau Klytämnestra (Nina C. Gabriel) und deren Liebhaber Ägisth (Lukas Haas) getötet. Wie ein Henker mit verhülltem Kopf und Beil wanderte der noch immer durch die Gänge.

Allerdings war dies nicht die erste Tragödie in dieser Familie. Agamemnon hatte zuvor seine älteste Tochter Iphigenie geopfert, damit Gött:innen die Windstille stoppten und ihm mit seinen Kriegern die Weiterfahrt nach Troja ermöglichten. (In anderen Versionen des Mythos opferte er eine Hirschkuh und ließ Iphigenie in Sicherheit bringen.)

So sehr sich die Mutter bemüht, Zugang zur titelgebenden Tochter zu gewinnen, so ist deren Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Elektra muss den Vatermord rächen, auch wenn ebenfalls durchgängig zu spüren ist, dass dies zwar ihr Ruhebedürfnis stillen, sie dennoch nicht glücklich machen würde.

Vierte im Bunde der Schauspieler:innen in diesem dichten, beklemmenden Spiel in einer der Röhren der Kasematten, einer ehemaligen Wehranlage, in Wiener Neustadt im Rahmen des aktuellen Wortwiege-Festivals, ist die auch als Singer-Songwriterin bekannte Pippa Galli in der Rolle der Chrysothemis, Elektras Schwester. Psychodruck, sich einem Racheplan anzuschließen, begegnet sie immer wieder mit dem herzzerreißenden Satz: „Ehe ich sterbe, will ich auch leben!“ Etwas das Elektra kaum zu fühlen vermag.

Und dann taucht der vermeintlich tote, aber nur in Sicherheit gebrachte Bruder Orest auf, auserkoren, die Rache auszuführen. Spannenderweise wird der vom selben Schauspieler dargestellt wie der Vater-mitmörder!

Sarantos Georgios Zervoulakos inszenierte die vielgespielte Tragödie – in der Antike in mehreren Versionen von Aischylos über Euripides bis Sophokles – auf der Basis eines viel jüngeren Textes, dem von Hugo von Hofmannsthal (1903), den dieser bald danach zu einem Libretto für die Oper von Richard Strauss bearbeitete. Die Wortwiege (Dramaturgie: Marie-Therese Handle-Pfeiffer) bearbeitete diesen wiederum für die bis 29. März laufenden Aufführungen. Hofmannsthals Text ist – wie Interviewer (Wolfgang Müller-Funk) und Regisseur in der Programmzeitung des aktuellen Festivals zu entnehmen ist – vor allem durch Sigmund Freund und die Psychoanalyse beeinflusst. Die inneren Konflikte der Figuren rücken so ins Zentrum.

Und die aktuelle Inszenierung lässt aber – unausgesprochen – die gesellschafts- und geopolitische Dimension von Rache(gelüsten) mitschwingen. Optisch kommt sie im Bild des Rächers Orest zum Ausdruck, wenn er sich eine gehörnte Tiermaske aufsetzt (Kostüme: Ece Anisoğlou; Maske: Ece Anisoğlou, Henriette Zwölfer). Die löst sofort Assoziationen an den Verschwörungstheoretiker der QAnon-Bewegung aus, der führend am Sturm auf das Kapitol im US-amerikanischen Washington am 6. Jänner 2021 beteiligt war. Die Putschisten wollten Donald Trumps Niederlage bei der vorvorigen Präsidentschaftswahl nicht anerkennen.

„Gerade in der Gegenwart, in der sehr stark ausformulierte Opfernarrative kursieren, interessiert mich auch zu erzählen, wie man sich aus diesem Zustand heraus bewegen könnte“, sagt etwa Regisseur Sarantos Georgios Zervoulakos in besagtem Interview (auch auf der Homepage der Wortwiege zu finden).

Neben einem weißen, zarten Vorhang, der durch jede Bewegung leicht ins Wehen kommt, sitzt – im Video an die Wand projiziert eine Frau mit großer Handtasche, schmatzend, neugierig schauend und das Geschehen kommentierend. Bald gesellt sich am anderen Ende des Bühnenhintergrunds ebenfalls an die Wand „geworfen“ ein Mann mit Hut dazu. Die beiden sind eine Art Side-Kick für das folgende spannende, bedrückende und doch immer wieder von Humor und Sarkasmus durchbrochene Stück, das sich in der Mitte zwischen ihnen abspielt. Wobei die beiden als Video dann ohhen immer wieder verschwinden.

„Alles gerettet!“ spielt sich hier in der mittleren der drei Röhren der Wiener Neustädter Kasematten – wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt – ab. Es handelt sich um einen für die Bühne adaptierten von Helmut Qualtinger und Carl Merz (berühmt u.a. für „Herr Karl“) geschriebenen TV-Spielfilm (1963 erstveröffentlicht, u.a. mit Attila und Paul Hörbiger) über den Wiener Ringtheaterbrand (8. Dezember 1881, Schottenring 7 – wo heute die Polizeidirektion Wien residiert). Dieser forderte offiziell 384, manchmal ist die Rede von 386, Todesopfer, informelle Berichte sprachen von bis zu 1000 Toten. Die beiden nahmen den Prozess, der immerhin schon wenige Monate nach der Katstrophe stattfand und bei dem auch führende Feuerwehr- und Polizeimänner angeklagt waren, zum Anlass für ihren dramatischen Text.

Die Wortwiege (neuerdings mit dem Untertitel „Festival für Theaterformen“), die seit 2020 in der ehemaligen Befestigungsanlage der Stadtmauer (2019 für die damalige niederösterreichische Landesausstellung renoviert) hier regelmäßig Programm macht, hat das in Vergessenheit geratene Stück sozusagen ausgegraben, eine eigene Bühnenfassung, die sich ziemlich an den Originaltext hält, erstellt – und inszeniert (Regie: Anna Luca Krassnigg; künstlerische Mitarbeit: Ira Süssenbach). Wichtigste Abweichung: Etliche Männer aus dem Original und der damaligen Realität sind hier mit Frauenrollen, teils wiederum von Männern gespielt, besetzt; u.a. die eingangs erwähnte Gerichtskiebitzin Hromatka (die im Stück hier nie mit Namen genannt wird) mit Martin Schwanda; oder Zeugin Völkl (Vorgänger:in in der Ringtheater-Direktion) mit Jens Ole Schmieder, der wie auch seine Kolleg:innen Lukas Haas, Ida Golda, Isabella Wolf und Saskia Klar in etliche der Rollen als Zeug:innen bzw. Angeklagte schlüpfen; Schmieder vor allem auch als einer der Hauptangeklagten, Polizeirat Landsteiner.

Ringtheaterbrand – dies ist in der Theaterszene Wiens und Österreich ein bekannter Begriff – strenge Sicherheitsbestimmungen sind darauf zurückzuführen. Die reichen vom Eisernen Vorhang, der vor Beginn eines Stückes Bühne und Publikumsraum großer Theaterhäuser trennt, ständig sichtbare Notbeleuchtung bis hin dazu, dass Mäntel und dergleichen bzw. Taschen und Rucksäcke an der Garderobe abzugeben sind, damit im Notfall, niemand auf der Flucht vor einem Brand über irgendetwas stolpert und die Nachfolgenden dann über diese Person.

Aber was sich so wirklich am Abend des 8. Dezember 1881 abgespielt hat, kennt kaum wer. Dabei hatten Helmut Qualtinger und Carl Merz – ausgehend vom Prozess im Frühjahr 1882 und mit vielen Zitaten aus den Gerichtsakten – einen Fernsehfilm „Alles gerettet!“ geschrieben. Erst vor weniger als zehn Jahren gab es auch bei der Viennale und der Diagonale den Film „Sühnhaus“ der Journalistin und Filmemacherin Maya McKechneay über diesen Brand.

Der Titel „Alles gerettet!“ bezieht sich auf eine Aussage, die dem obersten Polizisten beim Brand zugeschrieben wird. Und dies obwohl zahlreiche Menschen, die sich aus dem Theater retten konnten von Leichenbergen sprachen. Ausgelöst durch einen lichterloh brennenden Vorhang, der durch einen heftigen Luftzug bis hinauf in die vierte Publikumsgalerie geweht wurde, stand bald das ganze Theater in Flammen. Die Notbeleuchtung funktionierte nicht und so stolperten Menschen, die dem Feuer bzw. der Hitze entkommen wollten, fielen übereinander. Vor allem eben aus der vierten und dritten Galerie, also von den billigen Plätzen. Always the Same ;( – siehe Untergang der Titanic.

Wer trägt Verantwortung, bzw. wer hat solche selbstlos aus eigenem Antrieb übernommen? Wer hat Hilfe verunmöglicht oder gar be- oder verhindert? Diesen Fragen wollte das Gereicht nachgehen. Das hier ausschließlich als vorgenommene Simmen aus dem Off zu hören ist: Präsident (Horst Schily), Staatsanwältin (Lena Rothstein), Rechtsanwalt Dr. Fialla (Helmut Jasbar), Rechtsanwalt Dr. Markbreiter (Franz Schuh), Schriftführerin (Julia Kampichler).

Während die meisten Zeug:innen schilder(te)n, wie lax oder gar kontraproduktiv Einsatzkräfte vorgegangen sein sollen, putzen sich die Angeklagten ab. Von sie hätten alles Mögliche getan bis zum Abstreiten der Vorwürfe ihrer Untätigkeit. Unterschiedliche, individuelle, teils karikierte Typen, die dennoch ein gesamtgesellschaftliches Panoramabild ergeben: Es sei nichts zu verhindern gewesen. Alles in Ordnung. Ohne dass dieser Satz fällt, entsprechen viele der „Verantwortungen“ dem Geist von „ich habe nur meine Pflicht erfüllt“ – damals oft noch viel weniger.

Obendrein hatte ein halbes Jahr davor im französischen Nizza ein Theater gebrannt und 200 Menschen das Leben gekostet. Daraus wurden Lehren gezogen und es gab bereits auch in Niederösterreich schon neue Brandschutzbestimmungen – die von Wien noch nicht übernommen worden sind.

Im Gegensatz dazu schildern einige der Zeug:innen, dass sie beherzt versucht hatten, trotz Flammen, trotz Rauch und trotz der Drohungen, da ja nicht hineinzugehen, es doch getan und wenigstens die eine oder den anderen gerettet zu haben. Womöglich waren gerade diese Aspekte der Grund, weshalb das kritische Erfolgsduo dieses – damals (Fernseh-)Stück geschrieben hatte.

Die fünf genannten Schauspieler:innen switchen bei ihren jeweiligen Rollenwechseln in immer wieder unterschiedliche Charaktere – sowohl als konkrete Personen als auch als stellvertretende Typ:innen in einem schrägen Bühnen- und teils auch Kostüm-Ambiente (Bühne: Andreas Lungenschmid, Kostüme: Antoaneta Stereva Di Brolio, Maske: Henriette Zwölfer).

Die zwei Figuren aus dem Video sind inszeniert als typische „Herr-Karl“-Figuren. Martin Schwanda als Hromatka kommentiert das Prozessgeschehen in diesem Stil, bedauert selbst nicht in den Zeugenstand geholt zu werden. Kramt immer wieder in der Tasche, reicht dem Kollegen übers „Nichts“ hinweg ein „Wiener Zuckerl“, hält ein solches auch aus dem Film mit ausgestreckter Hand dem Publikum hin. Was die mit einer solchen Kette geschmückte Regisseurin und Co-Leiterin der Wortwiege, Anna Luca Krassnigg, am Premierenabend erklärt, war also keine Anspielung auf den aus Wr. Neustadt stammenden Bundeskanzler der sogenannten Zuckerlkoalition;). Hromatkas kongenialer Video-Partner (Film und Musik: Christian Mair) als Gerichtskiebitz: Lukas Haas alias Schagerl, der auch als Zeuge aussagt, aber auch noch in der Rolle weiterer Zeugen sowie eines Angeklagten (Feuerwehr-Exerziermeister Heer) auftritt.

Das Krasse, das an diesem (mehr als zweistündigen) Theaterabend mitschwingt: Das war keine Fiktion, die dramatischen Szenen, die Zeug:innen schildern, haben tatsächlich stattgefunden. Und: Trotz offensichtlichen Bemühens des Gerichts: Die hohen Herren wurden alle freigesprochen, Haftstrafen für Beleuchter als Bauernopfer.

Schon früh begann Fabian Blochberger in seinem Heimatort Krumbach im Bezirk Wr. Neustadt (Niederösterreich) zu zaubern. Mit acht Jahren bekam er seinen ersten Zauberkasten, fünf Jahre später pendelte er zwei Mal wöchentlich allein nach Wien zum Schauspielunterricht, um magische Auftritte theatraler inszenieren zu lernen. Das alles und noch einiges mehr aus der Biographie des (noch) 25-Jährigen (Geburtstag im April), der eben eine umjubelte Auftritts-Serie in einer der Marx-Hallen in Wien beendet hat und demnächst durch Österreich tourt, steht auf seiner Homepage. Am Beginn der Show fasst er es in einem dramaturgisch durchkonzipierten Film zusammen – in dem sein Cousin in die Rolle des damals jungen Zauberers schlüpft.

Nach der ca. eineinhalbstündigen Show (eine Pause) „Dream the Impossible“ (Träum das Unmögliche – Story über die Show in einem eigenen, am Ende verlinkten Beitrag) schreibt er geduldig und stets lächelnd Hunderte Autogramme, meist auf Fan-Artikel oder Zauberkästen und posiert für noch mehr Handyfotos und so manche Selfies. Dennoch nimmt sich der Magier am Ende noch Zeit für ein Interview mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

KiJuKU: War das Geschenk eines Zauberkasten als Sie acht Jahre jung waren ein Zufallstreffer, der Sie dann angefixt hat oder hatten Sie schon das Interesse an Zauberer mehr als bekundet?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Ich war schon damals der Klassen-Clown, hab gern Menschen unterhalten, Witze erzählt. Hab versucht meine Lehrer und Lehrerinnen zu verblüffen, zu veräppeln. Dann kam der Zauberkasten und mit dem hab ich gelernt, Menschen zu faszinieren mit Dingen, die unerklärlich sind.

KiJuKU: … scheinbar unerklärlich – für mich, für das Publikum. Aber für Sie und alle anderen, die Tricks machen, ist das ja doch anders 😉

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Klar, ganz genau.

KiJuKU: In den Infos steht, dass Sie gleich nach der Matura auf die Zauberei als Beruf gesetzt haben, war das riskant?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Total. Aber ich bin schon am Ende der Schulzeit bei Geburtstags- und Firmenfeiern und Events aufgetreten als Tisch-Zauberer (Karten- und andere Tricks). Nach der Matura hab ich mich entschieden, nicht zu studieren, sondern Zauberei zu meinem Beruf zu machen. Mit Auftritten in privatem Rahmen hab ich mich über Wasser gehalten. Und dann kam Corona. Da hatte ich mehr Zeit als mir lieb war.

KiJuKU: Da gab’s ja dann gar keine Auftrittsmöglichkeiten

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Ja, aber da hatte ich an der Konzeption meines Traumes gearbeitet – eine wirklich große Show zu entwickeln. Da hab ich meine ersten Dinge gebaut, Prototypen entworfen, die ersten Illusions-Techniken mir beigebracht.

KiJuKU: Damals war aber noch gar nicht absehbar, wann es wieder öffentliche Auftritte mit Publikum geben wird. War das nicht ein bisschen aussichtslos?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Klar, mühsam, aber ich wusste, irgendwann kommt wieder diese zeit und dann will ich bereit sein, durchzustarten. Ich hab gewusst, wenn ich das verschlafe, kann ich nicht mit einer großen Show auf Tour gehen.

KiJuKU: Gab’s während den Lockdowns auch die Idee, Zauberei-Videos zu machen?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Nicht wirklich. Ich bin ein großer Fan davon, dass Zauberei ein Live-Medium ist. Klar, du kannst digital noch dazu mit KI einiges Faken, aber das wirkt meiner Meinung nach nie so real und echt wie eine Show mit Live-Publikum.

KiJuKU: Dieser Rahmen mit dem Aufruf, die Träume oder Unmögliches zu verwirklichen, wirkt fast wie aus einem Seminar zur Stärkung des Selbstermächtigung.

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Ich will einfach die Message mitgeben: Träum groß, lebe deinen Traum. Ich will Zauberei immer verknüpfen mit Geschichten, mit Storytelling.

KiJuKU: Wird es daher für jede Show eine neue Geschichte geben?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Ja, haben wir vor. Darauf legen wir großen Wert, sonst wär’s eine Trick-Parade und davon will ich eben wegkommen. Die Geschichte ist ein Rahmen für die Inszenierung der Show.

KiJuKU: Gibt es dann in Ihrem Kopf schon fünf Geschichten, die irgendwann Rahmen der nächsten Shows sein werden? Oder wird so eine Geschichte jeweils neu zu den entsprechenden Tricks entwickelt?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Mir schwirren dauernd Ideen im Kopf herum. Aber jetzt einmal „Dream the Impossible“, die Tour durch Österreich und dann hoffentlich damit auch nach Deutschland.

KiJuKU: Hoffentlich – heißt ein Traum oder gibt’s schon konkrete Pläne?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Wir führen gerade Gespräche mit einigen Veranstaltern…

KiJuKU: Mit diesem Titel würde sich ja auch darüber hinaus anbieten…

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Klar, Las Vegas – dort spielen zu dürfen, wäre schon toll. Aber das ist nicht mein großes Ziel, dort als Kaninchen im Käfig zu enden.

KiJuKU: Zurück zu den Anfängen: War es für Sie schon als Kind ein Traum, von der Zauberei leben zu können oder war das damals einfach ein nettes Hobby?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Mein Traum als Kind war es, Shows performen zu dürfen, Menschen begeistern, faszinieren zu dürfen.

KiJuKU: Pläne für neue Shows gibt es schon?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Ja, aber alles noch streng geheim.

KiJuKU: Wenn Sie eine Show entwickeln – gibt es zuerst die Grundgeschichte und dann die Zaubertricks oder umgekehrt?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Das geht Hand in Hand.

KiJuKU: Welche Tricks waren bei der aktuellen Show die Fixpunkte und wie kam’s dann zu den Träumen oder umgekehrt?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Zeitreise, Teleportation, Beamen – das sind ja Träume, die eigentlich unmöglich sind – kein Mensch kann fliegen, in der Zeit reisen oder sich teleportieren – und so kam’s zu „Dream the Impossible“, träume das Unmögliche! Das sind die Haupt-Effekte dieser Show.

KiJuKU: Gab’s schon einmal eine Show, wo ein Trick völlig daneben gegangen ist?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Ja, immer wieder. Dann einfach überbrücken und weitermachen.

KiJuKU: Oder wo ein Trick sozusagen ent-zaubert wurde?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: In den Anfängen, auch das kann passieren. Da gilt es, das irgendwie gut improvisiert zu überdecken und weiter zu spielen.

KiJuKU: Apropos Träume, Sie kommen aus einem kleinen Ort (Krumbach hat nicht ganz 2.500 Einwohner:innen), gab’s da auch den Traum, mit Shows in die große weite Welt zu kommen?

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Ja, ein Dorf, klar hab ich auch davon geträumt.

KiJuKU: Danke für das Gespräch

Fabian Blochberger alias Fab Fox: Gerne.

So super wäre unser Stück gewesen, aber leider – Sie wissen ja, 7. Oktober 2023, jetzt mussten wir alles kübeln… Das ist sozusagen die Ausgangsthese von Ido Shaked & Hannan Ishay (Théâtre Majâz) für ihre rund einstündige Performance „A Handbook for the Israeli Theatre Director in Europe“. Und die vermittelt schon eine ordentliche Portion von (selbst-)ironischem Humor. Zu sehen, nein zu erleben, ist das „Handbuch für israelische Theaterregisseur:innen in Europa“ beim „Wortwiege“-Festival in der zum Kultur- und Veranstaltungsort umgebauten ehemaligen Wehranlage von Wr. Neustadt, den Kasematten (keine zehn Gehminuten vom Bahnhof entfernt übrigens).

Jetzt sei alles noch komplizierter, aber das was sie gehabt hätten samt einer großartigen „Metapher des Konflikts“, einfach jetzt nicht spielbar. Noch dazu, wo keine/r weiß, ob das Ausgedachte auch nur 1 ½ Minuten später noch richtig und aktuell ist…

Aber was machen wir jetzt? Sind doch schon eingeladen von einem großen – in der Performance (fiktiven) – Festival. Lass uns doch was völlig jenseits des Konflikts spielen. Zum Beispiel über Fußball.

„Ido: Fußball?

Hannan: Ja, Teams, Nationalhymnen, Stadien, die Europameisterschaft… Fußball ist eine großartige Möglichkeit, über Identität zu sprechen!

Ido: Also fangen wir damit an, gemeinsam die Nationalhymne im Stadion zu singen.

Hannan: Ja.

Ido: Und dann merkt das Publikum nach und nach, dass alles eine nationalistisch-faschistische Energie ist, und das Ganze ist eigentlich eine Metapher für den Konflikt.

Hannan: Ja – nur ohne den Konflikt!“

In ähnlicher Ton- und Spielart geht’s dahin – immer den Konflikt vordergründig aussparen und auf einer anderen Ebene doch sozusagen zu Wort kommen lassen. Trotz der Tragödie des realen Hintergrundes bringen die beiden das Publikum immer wieder zum herzhaften Lachen – nicht selten auch zu solchem, das dann doch irgendwie im Hals steckenbleibt. Hannan Ishay, Reinhardt-Seminar-Absolvent (2011), lebt seit fünf Jahren wieder in Tel Aviv, sein kongenialer Bühnenpartner und Co-Stück-Entwickler Ido Shaked in Paris. Auch dieses Hier- und Dort-Sein wird zum Thema.

Sie beginnen ihre natürlich doch gespeilte Performance mit der Kommunikation (Telefon und eMail) mit dem schon genannten fiktiven Festival, um dann ein Jahr ablaufen zu lassen – mit handschriftlichen Tafeln mit Datums-Angaben. Start: 7. Oktober 2022, ein Jahr vor den koordinierten Angriffen und Morden der Hamas samt Entführung von damals mehr als 200 Geiseln. Das Duo bespielt aber genauso die breite Demokratie-Bewegung gegen den Versuch der rechtsrechten israelischen Regierung, das Justiz-System auszuhebeln. Aber die Minderheit an Demonstrant:innen, die auch auf Besatzung (palästinensischer Gebiete) aufmerksam machten kontert der eine dem anderen: „Dafür ist jetzt keine Zeit…“

Hier noch ein Zitat zum ironischen Wechselspiel zwischen heikle Themen umschiffen und dann doch so „nebenbei“ anzusprechen:

„Hannan: … Aber wir haben noch nichts gesagt: Massaker, Geiselnahmen, Vergewaltigungen, Bombardierungen, Kinder…

Ido: Wir haben es gerade gesagt.

Hannan: Und was ist mit dem Krieg? Wir haben noch nicht einmal etwas über den Krieg gesagt?!

Ido: Okay, hier hast du es; wir haben auch den Krieg erwähnt.

Hannan: Was haben wir gesagt? Wir haben nichts gesagt! Wir gehen auf eine militärische Operation ohne absehbares Ende und ohne echte Ziele. Es werden 3-jährige Kinder im Gazastreifen entführt, wir bombardieren eine Zivilbevölkerung, die nirgendwohin fliehen kann… Ganze Familien, auf beiden Seiten, werden zerstört und weiter ausgelöscht.

Ido: Wir können nicht darüber sprechen. Es gibt keine Worte, um es zu beschreiben.“

Die beiden spielen nicht nur voller (Spiel-)Witz und vermitteln Empathie – so wie sie die aktuell explosive Lage in Nahost thematisieren schwingt eine gewisse Allgemeingültigkeit unabhängig vom Ort des Geschehens mit. Detail-Info: Die beiden spielen auf Englisch – es gibt bewusst keine Übertitel, weil das Mitlesen zu sehr vom beeindruckenden Schauspiel sowie Mimik und Gestik ablenken würde; aber es gibt die deutsche Übersetzung der gesprochenen Texte auf der wortwiege-Homepage zum Download. Absolute Anschau-, nein Miterleb-Empfehlung – und an Veranstalter:innen, das Duo unbedingt einzuladen.

Die an sich schon absurde Geschichte „Schlachthof“ von Sławomir Mrożek wird in der Regie von Ira Süssenbach beim Wortwiege-Festival in den Kasematten von Wiener Neustadt noch einmal überdrehter – in eine Art Zirkus-Setting mit clownesken Figuren in Szene gesetzt. Und zur kurzweiligen Demaskierung von herr-schaftlichen Unterdrückungssystemen.

Fast wie eingesperrt – trotz zweier Wände, die nur leere Rahmen, also offen sind – fidelt der junge Geiger (der ) in seinem Zimmer (Bühne: Andreas Lungenschmid). Hier als Weißclown und auf einer singenden Säge – mit vor zu viel Kolophonium staubendem Geigenbogen. Erstmals ist er an diesem Nachmittag nicht allein, eine Flötistin aus der Nachbarschaft leistet ihm Gesellschaft – die hier folgerichtig nicht dieses Instrument spielt, sondern ein blechernes Kazoo bläst – Dolly Partons in der Version von Whitney Houston weltberühmt gewordenes „I will allways love you“.

Sein Liebesgeständnis und ihre Nicht-Reaktion müssen aber ganz heimlich erfolgen, denn hinter der Tür lauert und lauscht die Mutter. Einerseits ist sie Ernährerin, Versorgerin des jungen (Möchtegern-)Künstlers, andererseits totale Herrscherin. Außer Geige-spielen soll der Sohn nichts dürfen, nur ein großer Künstler werden, auch wenn die Mutter von seinem Talent gar nicht so viel halten dürfte. Würde er dennoch berühmt, dann eher zur höheren Ehre und zum Ruhm der Mutter.

Schon dieses Eröffnungsbild des ursprünglich als Hörspiel geschriebenen Dramas (1973) von Sławomir Mrożek (1930 – 2013) kann wohl kaum anders als die Parabel auf einen Staatskünstler in einem autoritären System gehört/gelesen/gesehen werden. Wäre aber noch lange nicht Mrożek, da müssen noch weitere ganz absurd erscheinende Wendungen, um einen großen dramaturgischen Bogen zu schaffen einerseits sowie differenziertere, tiefgreifendere Themen andererseits anzusprechen/-spielen.

So wird der Violinist – alle Figuren übrigens namenlos – einerseits doch gleichsam über Nacht zum Virtuosen – im Austausch mit einer Niccolò-Paganini-Staute in seinem Zimmer, die sich wünscht lebendig zu werden. Der Deal: Raus aus der marmornen Starre, dafür wird der Geiger zum Virtuosen – eine Art Seelenverkauf an den Teufel (Paganini wurde/wird oft als Teufelsgeiger bezeichnet). Und noch schräger: Ein Schlachter mit einer blutigen Leber in der Hand taucht auf. Der Geiger, der zuvor – ob zuerst ohne und dann mit viel Talent – leidenschaftlich für die Kunst brennt, beginnt den Sinn derselben zu hinterfragen.

„Geiger: Aber stellen Sie sich vor, dass Sie diese Musik bei sich im Schlachthaus hören. Würden Sie dann keine Zweifel bekommen, sagen wir an der moralischen, ethischen Seite Ihres Berufes, würde Sie das nicht hindern … zu töten?

Schlachter: Wieso? Schlachthof ist Schlachthof. Ob man Geige spielt oder nicht. Musik hat damit nichts zu tun, obwohl sich das ja ganz nett anhört. Musik kann’s geben oder nicht. Schlachten muss sein.

Geiger: Merkwürdig, darüber habe ich nie nachgedacht.“

Und mir nichts dir nichts wirft er seine Kunst, sein ganzes bisheriges Lebensmodell über Bord, wird selber zum Schlachter. Und die Direktorin (im Original ein Direktor), die zuvor so auf den Auftritt des Geigers gedrängt hat, dient sich als Teilhaberin des Schlachthofs an. Der produziere ja Lebensnotweniges.

„Wir werden öffentlich töten, auf der Bühne im hellen Licht der Scheinwerfer. Offen und vorsätzlich. Wir schaffen eine Philharmonie der Instinkte, der ursprünglichen Gefühle und fundamentalsten Erlebnisse“, legt der Autor dem Philharmonie-Direktor – hier natürlich der Direktorin – in den Mund.

Und der Geiger meint: „Ich werde töten. Nur auf diese Weise habe ich an der endgültigen Wahrheit teil. … Ich werde töten, und das wird sein wie gebären.“

„Flötistin: Du kannst nur fremdes Leben oder fremden Tod verursachen, zeugen oder töten. Aber aus dir selbst kannst du weder Leben noch Tod gebären. Du bist ein ewiger Vater, immer nur zur Vaterschaft verurteilt. Du hattest recht: Du bist nur ein Werkzeug, ein Instrument, ein Diener … außer wenn …“

Außerdem lässt Sławomir Mrożek (Deutsch von Christa Vogel) durch die Flötistin einen weiteren sehr klassische Männlichkeitsbilder zum Einsturz bringenden Gedanken äußeren: „Er vergisst dabei, dass wir Frauen gebären und mehr über das Blut wissen als ein Heerführer. Deine Schlachterei imponiert uns nicht, mein Junge, du kannst soviel Innereien ausreißen, wie du willst. Die Frauen werden dich immer nur als erbärmlichen Karrieremacher betrachten. Und selbst wenn du pausenlos tötest – es ist nie dein eigenes Blut, weder dein Leiden noch dein Leben.“

Direktorin: „Töten ist eine Kunst für alle, eine Kunst für die Massen. Töten kann jeder, immer und überall…“ Und sie endet mit des Geigers Todessturz mit einer Art The Show must go on: „Meine Herrschaften, die Vorstellung geht weiter! Und daher: Wer vertritt ihn? Wer ist der nächste? Wer meldet sich freiwillig?“

Überdreh von Sławomir Mrożek ist in all dem Gemetzel jedoch zwischendurch der Satz: „Wir essen nur Blumenkohl.“ – In weiten Teilen Österreichs Karfiol genannt. Was die Wortwiegen-Version auch zum Untertitel machte: „Schlachthof – Wir essen nur Karfiol“.

Ganz kurz zu Beginn Skepsis beim Rezensenten: Braucht ein an sich schon absurdes Theaterstück noch eine Zirkus-Inszenierung, wird da zu wenig auf Stück und Text vertraut? Doch die Inszenierung und vor allem das Spiel des Quartetts lässt den Gedanken bald verschwinden. Die Figuren werden damit nur auch optisch (Kostüme: Elena Kreuzberger; Maske: Henriette Zwölfer) unterstützt. Nico Dorigatti, das mehr als Talent aus der Umgebung von Wiener Neustadt spielt den clownesken Geiger als unaufgeregten, punktgenauen erst Künstler, dann genauso leidenschaftlichen Schlachter. Im Vorjahr spielte er am gleichen Ort in Václav Havels „Audienz“ den in eine Brauerei strafversetzten Schriftsteller Vaněk, dem ein Spionage-Deal angeboten wird. Dabei musste er in fast Strömen von pickigem Bier akrobatisch auf und um einen Tisch agieren. Diesmal – im Schlachthof – besteigt er ein kunstvoll aus Altmetall zusammengeschweißtes Pferd (Christoph Wölflingseder), übergießt sich mit klebrigem Kunstblut, um hernach gekonnt vom hohen Ross zu fallen.

Eine Entdeckung ist der aus dem deutschen Hanau stammende Roberto Romeo, der sowohl die diktatorische Frau Mama als auch die lebendig gewordene Paganini-Statue und obendrein noch den Schlachter in blutiger Schürze gibt. Die Zirkus-, pardon Philharmonie-Direktorin gibt Petra Staduan und in die Rolle der Flötistin schlüpft Saskia Klar – präzise je nach Situation zwischen distanziert und leidenschaftlich. Sie ist heuer die einzige, die auch noch im zweiten Wortwiege-Festival-Stück „Medea – Alles Gegenwart“ spielt; dort die Korinthische Königstochter Kreusa.

Vorbei und über auf dem Boden liegende, sich ballende weiße Stoffe mit vielen Löchern – Tarnnetze für schneebedecktes Gelände – und ein Mann der auf den Stufen sitzt und den ersten Zuschauer:innen hilft, Papier-Schifferln zu falten. Korhan Başaran himself, der später eine einstündige extrem intensive Tanz- und Stimmperformance spielen wird, ist es der beim Basteln hilft. Alle diese Boote sammelt er ein, nimmt sie mit, stellt sie an den Bühnenrand.

Der Tänzer und Choreograf, der ursprünglich aus dem Schauspiel kam, in Istanbul lebt, zieht das Publikum eine Stunde lang mit seinem Tanz und seinen Texten (auf englisch) in den Bann, fesselt die Zuschauer:innen und Zuhörer:innen wie Dido und Aeneas in ihrer Liebe gefesselt waren. Entflammt füreinander, auch wenn Dido lange nicht die Absicht hatte, sich diesem Gefühl auszusetzen. Und letztlich daran psychisch so zugrunde geht, dass sie ihrem Leben ein Ende bereitet als Aeneas göttlichem Ruf folgend mit seinen Schiffen aus Karthago abzieht.

Zum Hintergrund der bekannten mythologischen Geschichte hält eine halbe Stunde vor der Vorstellung Anna Maria Krassnigg, Mastermind des „Sea-Change“-Festivals der „Wortwiege“ in den Wiener Neustädter Kasematten eine Einführung. Aber selbst wer die versäumt oder den Stoff gar nicht kennt – Korhan Başaran verkörpert – von teils winzig kleinen im Lichtfokus intensiv wahrnehmbaren Bewegungen des Oberkörpers bis zu raumgreifendem Tanz – das langsam aufkommende Gefühl der Zuneigung über das Entfachen und Entflammen heftiger Liebe bis zur Verzweiflung über die Unerfüllbarkeit des Auslebens dieser sicht-, hör- und spürbar.

Dazu zitiert er Verse – auf Englisch (Vorgeschichte wird mit deutschen Untertiteln im Hintergrund eingeblendet, die Verse stehen übersetzt gedruckt auf Zettel, die das Publikum beim Eingang bekommt). Er selbst hat die poetischen Liebes-Hochschaubahn auf der Basis des römischen Dichters Vergil sowie von Christopher Marlowes englischer „Dido“-Version verfasst.

Die intensive Stunde wird durch die eingespielte Musik von Tolga Yayalar und mindestens genauso die projizierten abstrakten, die jeweilige Gefühls- und Stimmungslage betonenden Visuals von Ataman Gırısken zu einem multimedialen, umfassenden heftigen Erlebnis. Und obwohl sozusagen „alte“ Tradition aufgenommen wird, als Frauen noch nicht auf der Bühne sein durften und Männer in Frauenkleidern deren Rollen spielen mussten, schafft diese Performance so auch „nebenbei“ den Brückenschlag zu Diskussionen um Genderfluidität.

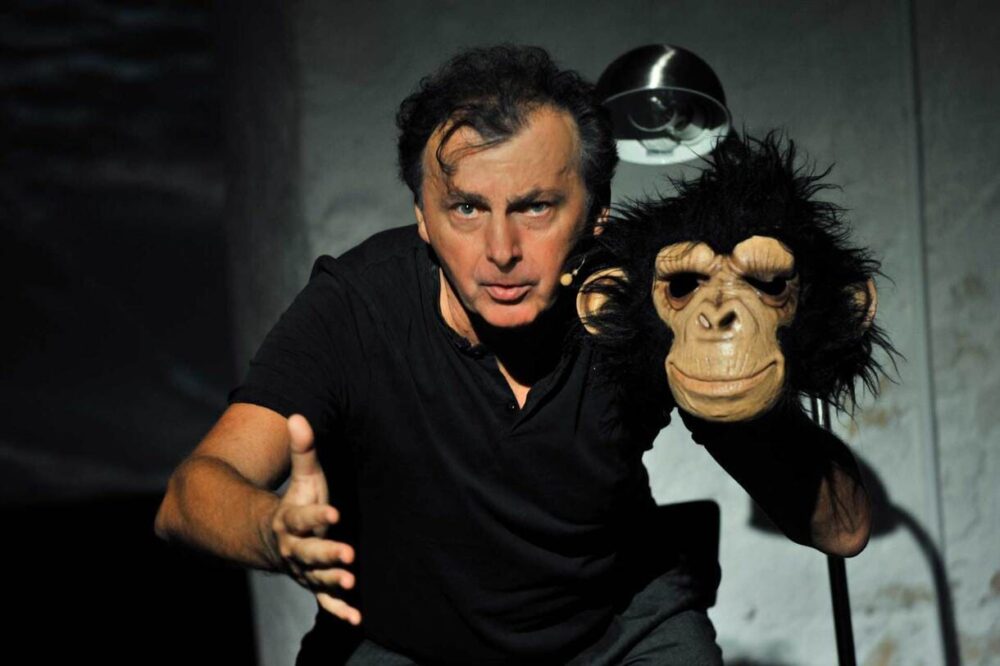

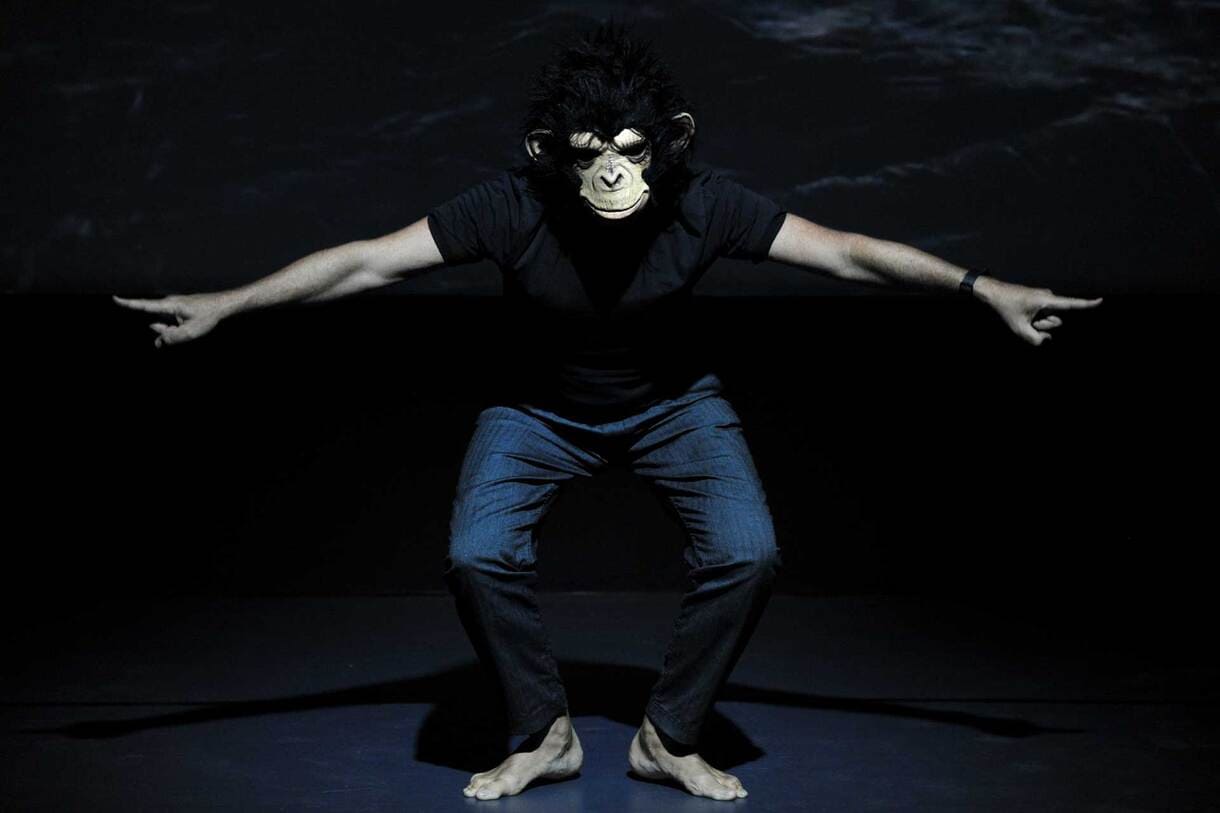

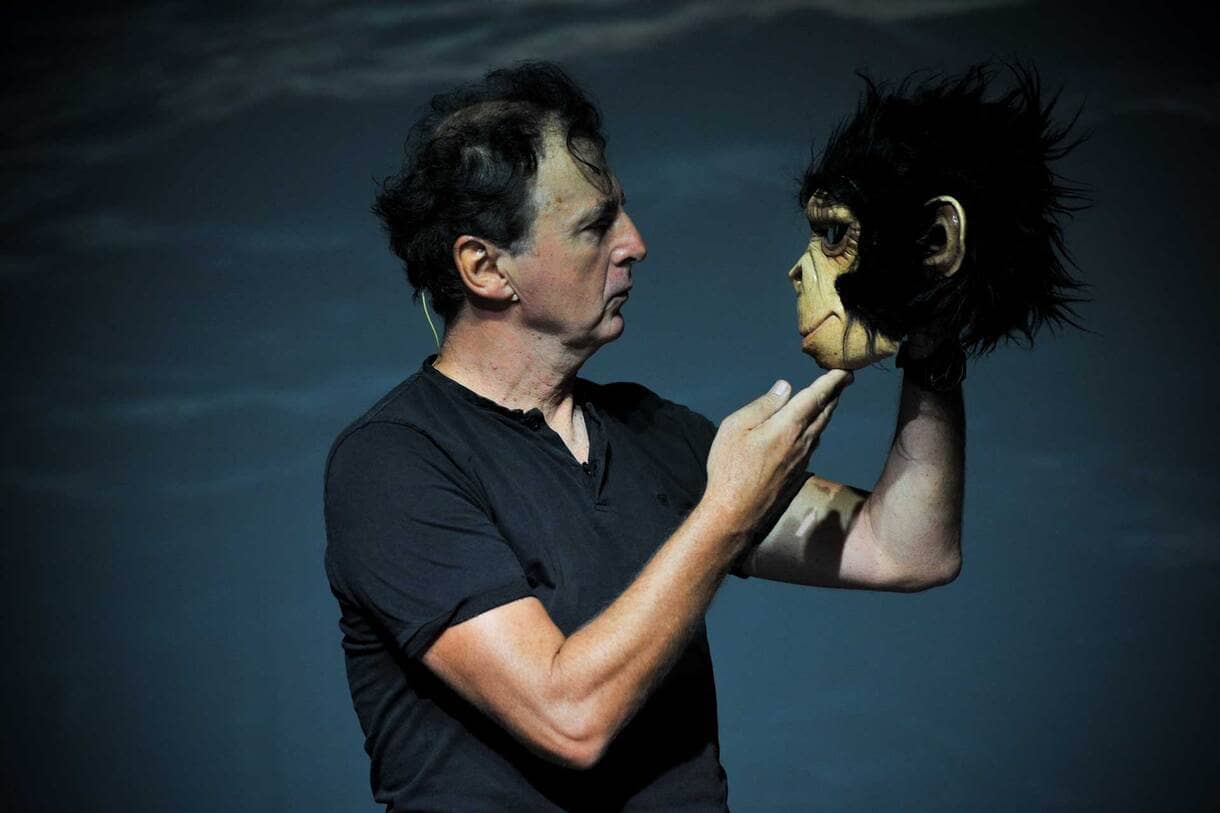

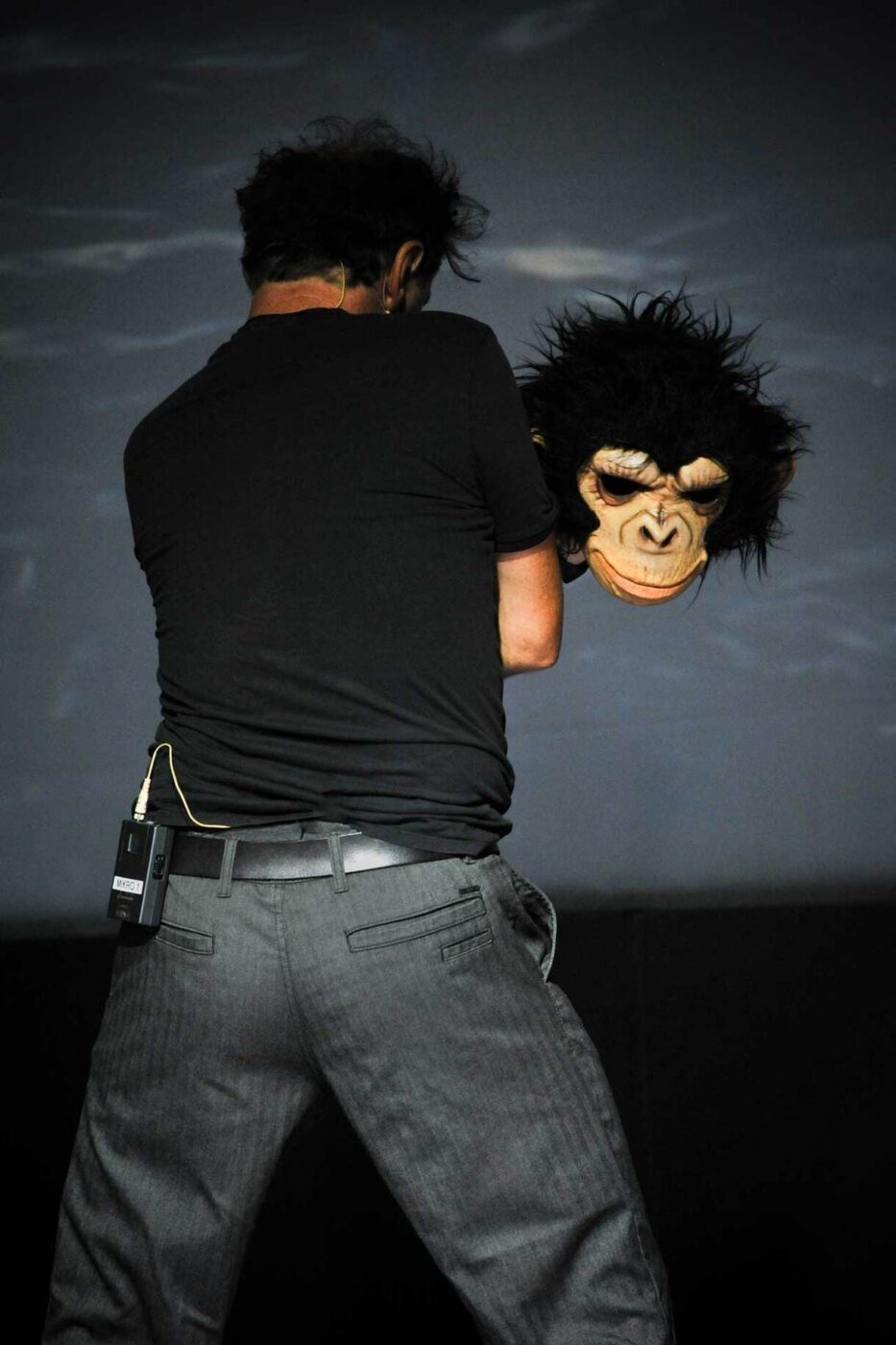

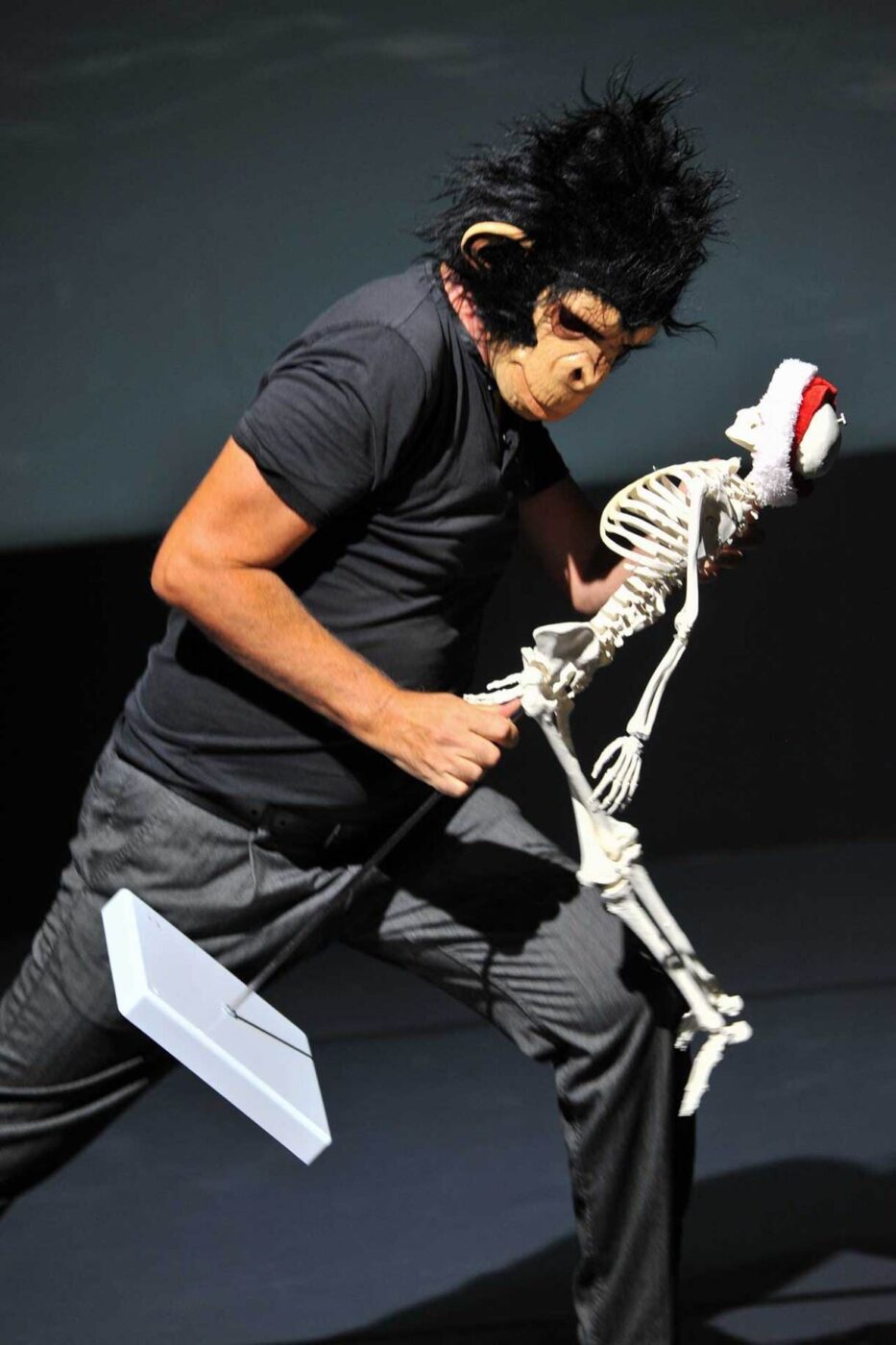

Was wir im Laufe weniger Monate erlernen, dazu brauchten wir – bzw. unsere Vorvor…fahren als Gattung Millionen von Jahren: Den aufrechten Gang, der uns unter anderem ermöglicht, die Arme und Hände nach langer Entwicklung für ganz andere schwierige, kunstfertige und künstlerische Zwecke zu verwenden. In einer sehr witzigen Mischung aus Theaterperformance und aktionistischer Vorlesung spielte der Körpersprache-Lehrer und Künstler Aleksandar Acev diesen Prozess in der Performance „Lucy was not long ago“ in den Wr. Neustädter Kasematten im Rahmen der Spezial-Ausgabe „Sea Change“ des Festivals „Europa in Szene“ der „Wortwiege“.

Mit einer Maske, die eher noch äffisch als menschlich wirkt, tritt bzw. krabbelt Aleksandar Acev auf die Bühne im Sala media, dem mittleren Sall, vormals zweite Röhre der ehemaligen Verteidigungs- und Wehranlage, die seit ein paar Jahren – nach Renovierung und Adaptierung – künstlerisch genutzt wird. Wie mühsam der „Weg“ vom Vierfüßler- zum aufrechten Gang war. Und wie wir uns heute mitunter wieder davon weg-entwickeln – Stichwort: Sitzen ist das neue Rauchen.

Nun letzteres kam in Acevs Performance-Lecture nicht vor, also das zuallerletzt Genannte. Das Sitzen, lümmeln, das immer weniger werden von Gehen sehr wohl.

Neben der historischen Entwicklung – Lucy nannten die Archäolog:innen den Teil-Skelettfund in Äthiopien (1974) eines weiblichen Vor-Menschen – spielte Aleksandar Acev vor allem mit unterschiedlichen Arten, wie Menschen gehen. Und wie oft schon kleinste Veränderungen im Körper – in unterschiedlichsten Regionen – somit das Auftreten ganz verschieden gestalten. Und zu welchen Interpretationen das Anlass geben kann/gibt.

Viele seiner viele Dutzend Gang- und Laufvariationen sorgten für Schmunzeln bis herzhaftes Lachen – nicht zuletzt oft gespeist von Anstößen zur (Selbst-)Erkenntnis.

Da sich Acev aber nicht nur auf den (aufrechten) Gang beschränkte, sondern auch mit und über andere Körperhaltungen, Gesten und Mimik spielte, machte er auch bewusst, wie nicht zuletzt Schauspieler:innen mit oft ganz wenigen, aber deutlich gezeigten und eingesetzten Mitteln sehr viel aussagen können, von der Tragödie bis zur Komödie können es oft nur wenige Veränderungen in der Körpersprache sein.

Als Jugendlicher wollte er ursprünglich Tänzer werden, vertraut er im Gespräch nach der Performance Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr … an. Daraus sei nichts geworden und so habe er sich auf die Vermittlung von Körperhaltungen und -Sprache verlegt, arbeitet als Coach und Lehrender an Schauspielschulen. „Während des ersten Corona-Lockdowns hatte ich dann die Idee zu dieser Performance, recherchiert – und viel zu viel Material. Im zweiten Lockdown habe ich an einer Struktur für so eine Performance gearbeitet und einen Bezugspunkt gesucht und ihn in Lucy – und Skely (vom englischen skeleton = Skelett) – gefunden.“ Schließlich sei dann im dritten Lockdown diese Performance entstanden, „die ich nun auf Deutsch, Englisch und Kroatisch spielen kann“.

Und mit der Acev dem Publikum höchst vergnügliche und obendrein lehrreiche 1 ¼ Stunden bereitet.

„Geben Sie Gedankenfreiheit.“ – Dieses kurze Zitat aus dem Dialog von Marquis Posa mit König Philipp II von Spanien (wozu auch Teile Italiens, die Niederlande, Teile des heutigen Belgiens und die Kolonien in Südamerika und Indien gehörten) ist wohl das bekannteste aus dem recht langen Stück Friedrich Schillers „Don Karlos“. Der Titelheld ist Sohn des autoritär herrschenden Königs, aber auch engster Freund von Marquis Posa. Und er versucht den Königssohn davon zu überzeugen, sich ebenfalls für die aufständischen Protestanten in Flandern gegen den König und die brutale Inquisition der katholischen Kirche einzusetzen.

Don Karlos ist ohnehin nicht gut auf seinen Vater zu sprechen, hat der ihm doch seine große Liebe, Königin Elisabeth ausgespannt und geheiratet. Dessen einziges Gefühl, über das er zu verfügen scheint, ist nichts als Macht.

Das Drama in dem sich Vieles um Intrigen, (verschmähte) Liebe und um so viele Briefe – klar vor fast 250 Jahren gab es weder SMS noch digitale soziale Netzwerke (obwohl die allgegenwärtige Überwachung am königlichen Hof mittels Kameras und Monitoren stattfindet) – geht, dass fast schon der Überblick verloren zu gehen droht, ist noch bis 2. April im Rahmen des „Europa in Szene“-Festivals der „wortwiege“ in den Wr. Neustädter Kasematten zu erleben. Obwohl selbst die um etliche (Neben-)Figuren und insgesamt stark gekürzte Fassung, fast drei Stunden (eine Pause) dauert, gelingt es der Regie und Spielfassung von Dávid Paška (Dramaturgie: Marie-Therese Handle-Pfeiffer) und vor allem der herzhaften Spielfreude des kleinen Ensembles keine Langeweile aufkommen zu lassen. Dazu tragen sich auch immer wieder eingestreute Songs (Musik: Moritz Geremus), teils in Rap-Manier (Lukas Haas), bei.

Lukas Haas spielt einen irgendwie herrlich verwirrten, sich in der Liebe zu seiner nunmehr Steifmutter verzehrenden und nicht nur deswegen zu seinem Vater in Opposition stehenden jungen Mann. Der zeigt sich empfänglich für die demokratische Haltung seines sehr kämpferischen Freundes Posa Luka Vlatković, der den Typus des glaubwürdigen politisch Engagierten überzeugt verkörpert – bis zur Selbstaufgabe. Und vor allem auch im Gespräch mit dem autoritären, abgehobenen König (Jens Ole Schmieder), der dennoch unglücklich wirkt, weil er niemandem wirklich vertrauen kann, sondern nur dank seiner Macht „beliebt“ ist. Da schätzt er die Offenheit und Ehrlichkeit, des Posa – auch wenn dieser im Widerspruch zu ihm steht. Im Gegensatz dazu spielt Judith Richter den hartherzigen, ja blutrünstigen Aufstands-Unterdrückenden königlichen Vollstrecker Herzog von Alba, Saskia Klar hingegen die doch mit der Demokratiebewegung sympathisierende Königin Elisabeth. Katharina Rose schlüpft in die Rolle von Prinzessin von Eboli, die in Don Karlos verlieb ist, ihn zum Rendevouz bestellt und meint, er erwidere ihre Gefühle. Als sie draufkommt, der will nur was von ihrer engen Vertrauten, der Königin, wird sie Teil des Intrigantenstadels. Als siebente Figur kommt Großinquisitor Horst Schily nur zu einem kurzen, harten Einsatz in den letzten Minuten, in denen er allerdings die anderen Mitspieler:innen zu Adlat:innen beim Tragen der Sänfte des Herrschers bringt.

Julius Leon Seiler nutzte die verspiegelte Rückwand in der dritten Röhre der Kasematten um seine Bühne – in der ersten Hälfte Regale voller Aktenordner und Unterlagen von Überwachungen – fast endlos zu erweitern – bis ins Publikum, das sich gespiegelt sieht.

Und trotz des stark auch mit der realen Geschichte verknüpften Stücks gelingt es der Inszenierung und den Spieler:innen allgemeine zeitlose Themen zum Klingen zu bringen ohne platt aktuelle Bezüge herzustellen: Wie wichtig Glaubwürdigkeit beim Vertreten eigener Positionen sein könnte und wie notwendig der Kampf um „Gedankenfreiheit“ (wieder) wird, wenn es allüberall autoritäre Tendenzen gibt.

„Möchten Sie Bier?“

„Nein, danke.“

„Warum nicht? Nehmen Sie doch…“

Schon dieser Dialog in den allerersten Momenten des Einakters „Audienz“ von Václav Havel deutet die absurde Situation an – und die Machtverhältnisse. Denn Vaněk, der Angestellte in der Brauerei, muss entgegen seinem Willen, trinken. Gegenspieler ist im Original sein Chef, der Braumeister. In der Version, die im Rahmen des Festivals „Europa in Szene“ in den Wr. Neustädter Kasematten (bis 1. April 2023, jeweils Nach(t)gedanken mit anschließenden bekannten Gesprächspartner:innen) fulminant gespielt wird, ist es eine Braumeisterin -immerhin sind seit dem Original 34 Jahre vergangen. Und Regisseur Florian Thiel lässt in dieser Inszenierung noch eine dritte Figur erscheinen, „Die Bohdalová“, eine Schauspielerin von der die beiden oft sprechen.

Die Ausgangssituation: Vaněk hat einen Termin bei der – diesfalls – Chefin. Neben dem Aufdrängen von Bier an den Untergebenen, der das eigentlich nicht will, geht es um einen Deal. Statt im kalten, feuchten Lager könne er Verwaltungsarbeit in einem Büro verrichten, wenn er Spitzelberichte verfasse – über sich selbst. Die Braumeisterin müsse „denen“ immer wieder etwas über Vaněk berichten, sie wisse gar nicht so viel und so könne er wenigstens selber bestimmen, was „die“ über ihn zu wissen kriegen. Lässt sich Vaněk, der eigentlich Theaterautor ist, aber weil politisch missliebig, auf den Job in der Brauerei strafversetzt wurde, auf diesen Handel ein? Bleibt er seiner Überzeugung treu?

Diese in wenigen Sätzen zu beschreibende Ausgangssituation hat schon der Autor (Übersetzung ins Deutsche: Gabriel Laub) absurd überhöht, indem die Dialoge sich in nur geringer Variation wiederholen. Vaněk wird immer und immer wieder das Selbe gefragt. Hört der Chef/die Chefin nicht zu, ignoriert die Antworten des Untergebenen?

Fast parabelhaft als verdichtete Kritik an Macht-Situationen vieler Institutionen versteht (nicht nur) der Regisseur Havels „Audienz“.

In der Wr. Neustädter Inszenierung überhöhen die beiden jungen Darsteller:innen Alexandra Schmidt (Braumeisterin) und Nico Dorigatti (Vaněk) die an sich schon absurde Ausgangssituation durch intensives, körperliches, an die Grenze und teils sogar darüber hinausgehendes Schauspiel. Es fließt Bier (alkoholfreies, aber doch) in sprichwörtlichen Strömen. Innen und außen nass, alles pickt – was im ganzen Raum deutlich hör- und riechbar wird. Sie spielen sich einen eine rasch und immer rascher nach unten führenden Strudel, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint.

Phasenweise reißt es dich, im Publikum sitzend, ob der Tatsache der über den Tisch rutschenden, herabstürzenden, gekonnt hinfallenden Darsteller:innen. Wowh! Es wirkt schier unglaublich, dass die beiden Schauspieler:innen überhaupt noch die Kontrolle über ihre Handlungen haben könn(t)en. Und dennoch durchzieht die gute Stunde eine ironische, fast karikaturhafter Humor.

Dazu gesellt sich in wenigen, aber punktgenauen Auftritten das Erscheinen „der Bohdalová“. Sophie Borchhardt verleiht dieser Figur den vom Regisseur geplanten Hauch des Geisterhaften, ist sie – die Hinzugefügte zum Original (nur körperlich agierend, der Text hält sich an Havel) – doch eine Art Traum Vaněks an seine frühere Zeit am Theater oder auch daran, dass vielleicht doch noch ein anderes Leben möglich wäre/sein könnte.

Interviews mit Regisseur und den drei Schauspieler:innen in eigenen Beiträgen, die in diesem Artikel verlinkt sind.

Havel, regimekritischer Autor in der ČSSR (Tschechoslowakische Sozialistische Republik), dessen Werke damals praktisch nur im Ausland publiziert und aufgeführt wurden, war nach der „samtenen Revolution“ 1989 auch letzter Präsident des gemeinsamen und später erster Präsident der dann getrennten Tschechischen Republik. Audienz ist Teil der Vaněk-Trilogie zu den „Vernissage“ und „Protest“ gehören.

KiJuKU: Frau Braumeisterin, wie bist du zu dieser Rolle gekommen und was ist für dich das Spannende an ihr?

Alexandra Schmidt (spielt die Braumeisterin): Zur Rolle bin ich gekommen, weil wir alle gemeinsam studieren und ich Zeit gehabt habe. Ich hab dann das Stück gelesen und gedacht: Komisch, sind ja zwei Männer, bin ich dann die Bohdalová, aber die kommt ja gar nicht im Stück vor, auch wenn die beiden öfter über sie sprechen. Dann hat der Flo (Regisseur) gesagt, er würde mich als Braumeisterin statt des Braumeisters im Original besetzen. Das find ich sowieso schon interessant. Dadurch, dass ich eine Frau bin, macht das was Komplett anderes auf. Jetzt ist es eben eine Chefin und der Angestellte ist ein Mann.

KiJuKU: Was ist für dich das Spannende an der Rolle?

Alexandra Schmidt: Spannend an ihr finde ich, dass sie extrem ambivalent ist und sie viele Gesichter hat. Vor ihm muss sie diese Chefinnen-Position wahren, ist in dieser Position gefangen und teilweise bricht es auf, diese ihre Maske fällt. Dieses Hin und Her zwischen diesen Extremen find ich sehr spannend. Trotz dessen, dass sie so hart und verhärmt ist, hat sie dennoch verletzliche Seiten, die gezeigt werden.

Auch spannend ist, dass es eigentlich für sie eine ausweglose Situation ist. Der Vaněk ist für sie ein neuer Lichtblick, sie glaubt, dass er die Situation für sie verändern kann. Deshalb kämpft sie so darum, es ist schwierig, ihm das zu erklären. Außerdem weiß sie gar nicht, ob sie ihm vertrauen kann. Deshalb dauert das Gespräch auch so lang, sie muss erst einmal ab-checken, was der weiß und wo der dazugehört.

KiJuKU: Ja, Vaněk, das heißt, Nico, wie ist das für dich, diesen Vaněk zu spielen – unter anderem, weil der anfangs immer wieder sagt, er mag kein Bier und dann muss er dauernd trinken. Und auf einem Abschiebe-Posten werkt als regimekritischer Theater-Autor in der Brauerei im Lager arbeiten muss/ „darf“?

Nico Dorigatti (spielt Vaněk): Das Spannende an der Figur in dieser Situation ist, dass er aus dieser ausweglosen Lage, aus dieser Sackgasse in der er sich zu Beginn des Stückes befindet, zunehmend in einen Strudel der Desorientierung hineingezogen wird. Auch wie wir das sehr körperlich spielen, wo ich ja wirklich dann nur mehr rund um den Tisch schlittere, weil der Boden so nass ist von dem vielen verschütteten Bier.

Es ist diese völlige Machtlosigkeit gegenüber dem System. Das Wunderbare an diesem Stück ist auch, dass es sich nur in einem Raum abspielt und doch so große universale Räume geöffnet werden. Man hat nicht das Gefühl, dass ist nur ein Gespräch zwischen zwei Personen an einem Tisch. Es ist ein freier Fall in einen bodenlosen Schlund aus Machtlosigkeit und Verzweiflung, Sehnsucht. Dazu kommt noch der für diese Figur ungewohnte Alkoholkonsum, der fast zu einer Auflösung dieser Figur, des eigenen Ich und einem sich in all dem Verlieren führt.

Spannend ist dann aber, dass sich die Figur am Ende trotzdem entscheiden muss, ob sie zu den eigenen Werten steht oder diesem Sog vollends nachzugeben. Das ist für mich der Punkt, worauf dieses Stück hinausläuft.

KiJuKU: Wie schwierig ist es – auch wenn es „nur“ alkoholfreies Bier ist, so Unmengen in sich hinein zu schütten, damit herumzuspucken, -spritzen, sich selber voll zu schütten. Alles ist nass, rutschig, pickig, grauslich?

Nico Dorigatti (spielt Vaněk): Ich hab die Erfahrung gemacht, du musst einmal damit anfangen. Ab da entwickelt sich dieser Strudel, es passiert alles so schnell, es folgt alles Schlag auf Schlag. Es macht ja auch mit einem selber etwas als Schauspieler, wenn du völlig durchnässt bist, innen und außen alles nach Bier stinkt. Bei mir verkleben immer die Augen. Du kannst nicht mehr gehen, du wirst erschöpft, es tut alles weh durch diese Stürze. Es entwickelt eine ganz starke Dynamik, die einen als Schauspieler UND als Figur da hineinzieht, vollkommen verwurstet, herumschleudert.

Alexandra Schmidt: Und es hilft das Trinken auch, find ich. Auch wenn es alkoholfrei ist, kann man sich trotzdem reinfallen lassen in das Gefühl, immer alkoholisierter zu werden und damit andere Emotionen zeigt, anders spricht. Wie’s halt im echten Leben oft auch ist, dass man was sagt, was man nicht wirklich wollte. Oder, es zeigen sich halt andere Gesichter. Man kann sich dadurch noch lichter reinkippen lassen.

Nico Dorigatti: Wenn alles grauslich ist, senkt das auch die Hemmschwelle, was man machen kann. Wenn eh beide Personen völlig versaut und nass sind, sinkt die Schwelle dessen, was man miteinander machen kann.

KiJuKU: Du spielst die nur selten auftretende Schauspielerin Bohdalová, die dem Vaněk sozusagen mehrmals im Wachtraum erscheint. Wie ist es so lange immer hinter oder neben der Bühne warten zu müssen, bis du dran bist, dann auf zack präsent sein zu müssen und in eine fremde Welt einzutauchen?

Sophie Borchhardt: Das Warten fühlt sich gar nicht so lang an, weil du trotzdem die ganze Zeit natürlich dabei und wach sein musst. Die Energie ist dann klarerweise voll da. Für meine Rolle helfen natürlich die Musik und das Licht. Dadurch merkt sie, dass sie sich da in einer anderen Welt bewegt und trotzdem mit Vaněk in Kontakt tritt, eigentlich auch mit der Braumeisterin, auch wenn diese sie nie wahrnimmt.

Sie ist im Stück ja nicht vorgesehen. Flo hat sie als diesen Geist der Erinnerung, diesen Traum an die Zeit an das freiere künstlerische Leben und den Ruhm eingebaut. Durch ihr Erscheinen hilft sie ihm immer wieder, sich aufzurichten. Und ihm in manchen Übergängen auch die Szene baut. Sie stellt die beiden zueinander oder am Ende, wenn sie die Sessel wieder auf Ausgangsposition bringt, eine neuerliche – sozusagen: Jetzt hast du einen zweiten Versuch, mach’s jetzt besser.

Alexandra Schmid: Ich hab im taO, dem Theater am Ortweinplatz angefangen und schon voll früh gewusst, ich will das machen. Ich war dann in dem Kollektiv Planenteparty Prinzip…

KiJuKU: Dann hab ich dich sicher schon auf der Bühne und in Aktion in den Simulationsspielen erlebt?

Alexandra Schmid: Wir haben uns schon voll oft gesehen…

KiJuKU: Das ist mir jetzt urpeinlich, dass ich dich nicht erkannt hab…

Alexandra Schmid: Kein Thema, das war ja noch im Jugendtheater und schon lange, mehr als zehn Jahre her. Dann hab ich ein paar Filme gemacht und jetzt, voll spät, bin ich auf der Schauspielschule gnommen word’n. Jetzt studier ich Schauspiel und das ist voll cool.

Nico Dorigatti: ich bin da in Wr. Neustadt in die Schule gegangen, ins Gymnasium Babenberger Ring. Und ich hab dort, nein schon früher, in der Volksschule, die ersten Theatererfahrungen gesammelt und gemerkt, dass mir das taugt. Ich hab aber nie einen Gedanken daran verschwendet, das beruflich zu machen, weil in diesen Kreisen nicht diese Möglichkeit gefördert wurde. Aber nebenbei hab ich’s immer gemacht, es hat mich interessiert. Am Ende meiner Schulzeit hab ich begonnen, selber zu inszenieren hier in Wr. Neustadt, hab dann einige Jahre hier im Neukloster gespielt. Nach meiner Matura und dem Zivildienst hab ich mir gesagt: Gut, einmal muss ich’s versuchen, mich an einer Schauspielschule zu bewerben und es hat dann gleich beim ersten Versuch am Max-Reinhardt-Seminar geklappt.

Sophie Borchhardt: Bei mir war’s so, dass ich schon al kleines Kind gern mit meinen Schwestern verschiedene Rollen gespielt habe. Aber mehr verfolgt hab ich’s nicht, hatte auch andere große Leidenschaften wie das Reiten oder… na eigentlich das Reiten und die Natur. Dann bin ich von Wien aufs Land gezogen, nach Klagenfurt und dann hatte ich das nicht mehr am Schirm. Dann mit 15 wurde ich in der Schule spontan gefragt, ob ich Lust hätte, für eine kurze Szenen auf den Tisch zu springen und zu tanzen. Ich hab beschlossen, was hab ich zu verlieren und zugestimmt. Und so hab ich dann angefangen, Theater zu spielen, dann war eine längere Pause, es kam ja auch Corona. Nach der Matura hab ich’s probiert und bin jetzt am Max-Reinhardt-Seminar. Und so schließt sich der Kreis, weil ich hier in meinem ersten Stück ja in einer Szene auch auf dem Tisch tanze.

KiJuKU: Wurdest du als Regisseur für dieses Stück geholt oder warst du schon bei der Stückauswahl dabei?

Florian Thiel: Ich hab „Audienz“ damals als Anriss im Max-Reinhardt-Seminar inszeniert, Anna Maria Krassnigg (Leiterin der Wortwiege und Lehrende an dieser renommierten Theater-Schule) hat es gesehen und mich gebeten, es für das Festival zu machen.

KiJuKU: Was hat dich an diesem Stück gereizt?

Florian Thiel: Es wurde mir von einer Freundin empfohlen, weil ich mich über Strukturen in Institutionen gewundert habe. Dann hab ich das gelesen und gedacht: „Mein Gott, das ist wie in allen Institutionen, wie diese Machtmenschen oft ambivalent agieren: Ich will zwar lieb und nett sein, hab aber immer Hintergedanken. Ich muss meine Stellung behaupten und dann bin ich doch wieder ganz anders. Das ist der Theaterbetrieb in einer Person.

KiJuKU: Nicht nur der Theaterbetrieb, oder?

Florian Thiel: Ja, ich glaub das gilt für fast alle Institutionen.

KiJuKU: War von Anfang an klar, dass Havels Braumeister hier eine Braumeisterin sein wird was ja noch eine weitere Ebene, ein anderes zwischenmenschlichen Spiel der beiden eröffnet?

Florian Thiel: Ich hatte nach Schauspieler:innen gesucht, die Zeit hatten und mit denen ich Lust hatte zu arbeiten. Und ich hab generell ein bisschen die Haltung, dass es egal sein sollte, wer was spielt.

KiJuKU: Schon, aber es ergibt sich da ja noch eine andere mitschwingende Ebene zwischen Frau und Mann?

Florian Thiel: Dass wir das dann so körperlich inszeniert haben und sich plötzlich ganz andere Situationen ergeben, war nicht von vornherein geplant.

KiJuKU: Wie kam’s zur dritte Figur, die bei Havel ja nicht vorkommt?

Florian Thiel: Sie ist sein Traum von der Schauspielerin Bohdalová. Er sitzt da in seiner Zwangssituation und im Rausch erinnert er sich immer an die alten Zeiten am Theater – wie eine Art Fata Morgana. Und es steckt natürlich auch ein bisschen drin, dass auch die Braumeisterin ein ganz anderes Leben hätte haben können. Sie ist in dieser Struktur gefangen, aber sie hätte auch andere Entscheidungen treffen können.

KiJuKU: Vom Stück her aber nur, wenn sie noch mehr Menschen an die Obrigkeit verraten hätte?

Florian Thiel: Aber sie beklagt sich ja, dass die Werktätigen immer nur unten bleiben, die Anerkennung gibt’s aber für die Intellektuellen und Künstler:innen. Aber sie hat ja nie den Mut gehabt, zu sagen, sie möchte was anderes.

KiJuKU: Wobei das ja von Havel noch mal eine weitere Kritik ist – war doch damals immer die Rede von der führenden Rolle der Arbeiterklasse.

Florian Thiel: Was aber dann doch wieder wahrscheinlich nirgends so war.

KiJuKU: Wie bist du zum Theater gekommen?

Florian Thiel: Ich bin von Münster nach Wien zum Studieren gegangen, habe Theater-, Film- und Medienwissenschaften gewählt, weil ich dachte, irgend etwas interessantes wird da schon dabei sein. Dann hab ich früh begonnen an Theatern zu hospitieren und mich dann irgendwann am Seminar beworben.

KiJuKU: Und immer Regie oder war die Bühne selbst auch ein Thema?

Florian Thiel: Wäre vielleicht schön, aber ich würde dann doch immer andere vorschicken.

KiJuKU: In diesem Fall vielleicht besonders, wo sich die drei körperlich sehr einsetzen, insbesondere die beiden – Braumeisterin und Vaněk viel Bier trinken und herumschütten bis alles rutschig und pickig ist?

Florian Thiel: Niemand wird von mir zu etwas gezwungen. Ich hab das nur angeboten und die Schauspieler:innen haben sofort gesagt: Klar machen wir das mit alkoholfreiem Bier. Wir hätten das auch mit leeren Flaschen spielen können. Aber so durch das fliegende Gespritze entstehen halt auch ganz andere Bilder – und es wird noch zu einem olkfaktorischen Stück.

Ziemlich schräg wirkt diese Geschichte von Herzmanovsky-Orlando über diesen Herrn von Yb. Vor rund eineinhalb Jahre erlebe sie in einer Version von Solo-Erzählung mit Live-Musik und ebensolchem Gesang ihre Erweckung aus dem „Dornröschenschlaf“. Nun war „Cavaliere Huscher oder Herrn von Ybs verhängnisvolle Meerfahrt“, leicht adaptiert und auf den Raum im „Spiegelsaal“, der dritten Röhre in den Wr. Neustädter Kasematte, im Rahmen von „Sea Change“, dem Motto dieses Herbstes beim Festival „Europa in Szene“ der Initiative Wortwiege nochmals zu sehen und erleben – und hätte sich am Sonntag durchaus mehr Zuschauer:innen verdient.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… greift – mit Ausnahme der nun abgewandelten Einleitung sowie der aktuellen Fotos auf die Stückbesprechung aus dem März 2022 zurück.

Vor Wasser und Mist müsse er sich hüten, warnt eine Wahrsagerin die Mutter des neugeborenen Achaz von Yb. Und so, so der Autor, wären zumindest Karrieren als Marine-Admiral oder Großgrundbesitzer ausgeschlossen. Relativ zurückgezogen – als hätte er sich 100 Jahre vor der Corona-Pandemie schon sehr selbst isoliert – wird er zum Privatgelehrten. Und doch will er irgendwann raus, will das Meer wenigstens sehen, vielleicht auch riechen oder gar spüren. Spüren vielleicht auch anderes wie Kontakt zu Frauen – auch wenn ihm das bei Antritt seiner Zugfahrt in den Süden noch gar nicht bewusst zu sein scheint. Wie dieser feine Herr dann beiden – Meer und Frauen – näher, vermeintlich in den Himmel und über diesen in die Hölle kommt, diese Odyssee hören die Besucher:innen.

Diesen seltsamen Herrn gibt Nikolaus Kinsky in der Inszenierung von Karl Baratta als würde der Mann aus der Vergangenheit am Theaterabend leibhaftig auf der Bühne erscheinen – und doch stets zwischen sich und seinen Gefühlen recht viel Distanz legen, sich nicht erlauben, sie zu spüren.

Für Gefühle sorgen die Gegenspielerinnen des Herrn Yb, in Gestalt der wunderbaren Sängerin Manami Okazaki. Zart steht, sitzt oder geht sie vorsichtig und erfüllt den Raum mit ihrer kräftigen, klaren Stimme mit einer schier unendlichen Energie. Als dritter im Bunde sorgt Diego Marcelo Collatti ein wenig abseits am Klavier sowie am Akkordeon für mehr als musikalische Untermalung. Seine Musik, die der Instrumentalist auch komponiert hat, lässt handelnde Personen, vor allem aber auch immer wieder schrille Stimmungen unsichtbare Gestalt annehmen.

Die fast eineinhalb Stunden vergehen wie im Flug – und am Ende erklärt sich auch der neue Spitzname Cavaliere Huscher für Herrn Yb – aber da die Geschichte recht wenig bekannt ist und auch kaum Details im Netz zu finden sind, sei hier davon rein gar nichts verraten.

Bleibt leider eine unbedingt notwendige kritische Anmerkung. Auch wenn früher das Z-Wort durchaus üblich war, stellt sich die Frage, weshalb – immerhin musste für die Inszenierung ohnehin am Originaltext gekürzt werden – nicht nur dieses, sondern als „Draufgabe“ weitere rassistische Äußerungen des Dichters über die Wahrsagerin sowie einen Mitreisenden, der genau gar nichts zur Sache tut, belassen wurden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen