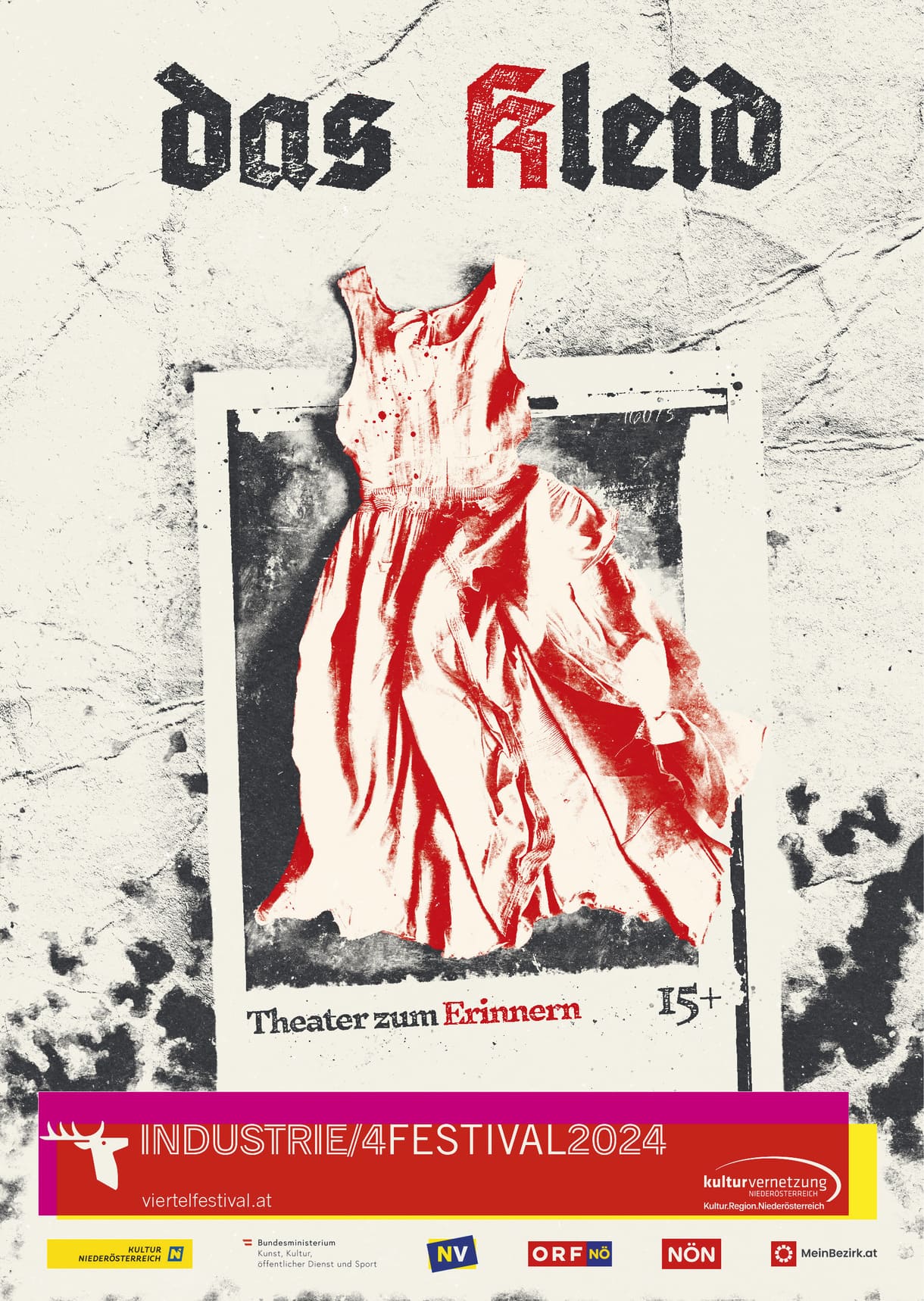

Sie sitzt in der letzten Reihe mit hellbraunem Mantel, Kopftuch, dunkler Sonnenbrille und Koffer. Klar, sie wird die Protagonistin auf der Bühne sein. Auf dieser steht im Zentrum ein Metallgestänge aus Rohren mit einer Anmutung eines möglichen Kleiderständers. Heißt das Stück von und mit Cordula Nossek doch „Das Kleid“.

Aber bis es so weit ist, wird es zunächst sehr dunkel – schrille alte Lokomotiv-Geräusche ertönen fast bis zur Unerträglichkeit. Wobei sich letztere nicht nur durch die Lautstärke ergibt. Für jene, die den kurzen Text zum Inhalt dieses „Theaters zum Erinnern“ gelesen haben, tun sich mit Zug-Zischen und quietschenden Gleisen natürlich gleich andere Assoziationen auf.

„Im Mittelpunkt steht Hedwig, die Ehefrau des Lagerkommandanten Rudolf Höß, die im KZ Auschwitz-Birkenau die sogenannte „Obere Nähstube“ leitete. Aus den Hinterlassenschaften von Millionen Deportierter lässt sie Haute Couture für hochrangige NS-Funktionäre und deren Ehefrauen anfertigen“, lauten die ersten Sätze der Inhaltsangabe. Also Züge in die Vernichtung – in deren Geräusche sich schon das Weinen von Kindern mischt!

Danach schreitet die eingangs beschriebene Schauspielerin auf der Bühne (Gernot Ebenlechner; Kostüm: Tehilla Gitterle) – in der Rolle der Hedwig Höß. Zunächst als Mutter einiger Kinder. Die holt sie in Gestalt von Kindergewand an Kleiderbügeln zwischen auf dem Boden liegenden Stoffen hervor, hängt sie am Rohrgestänge auf und verleiht ihnen ihre eigene jeweils gefärbte Stimme in Dialogen bzw. Greinen beim jüngsten. Wobei Dialoge? Strenge teutsche Erziehung ist’s eher.

Im weiteren Verlauf (Regie: Martin Müller – MÖP Figurentheater) verwandelt sich das gärtnerische „Paradies“ wie Höß die Villa samt Natur drumherum auf dem Areal des Vernichtungslagers Auschwitz für sich empfindet und nennt eben vor allem in die Schneiderei. Hochrangige Gästinnen empfängt sie, um ihnen Gediegenes nähen zu lassen – von weiblichen Häftlingen, die meisten Jüdinnen. Was so manche der Nazibonzen-Damen wiederum irritiert, sie wollen unter keinen Umständen von Judenhänden berührt werden! Da muss dann eine politische nicht-jüdische Gefangene ran…

Die Spielerin, auch Leiterin des Dachtheaters sowie der bekannten internationalen Puppentheater Tage Mistelbach Cordula Nossek schlüpft stimmlich auch in die Rollen der „Kundinnen“ ebenso wie in einige der Schneiderinnen – mit unterschiedlichen Dialekten und Sprachfärbungen.

Die Story von der Schneiderei im KZ baut – so absurd das vielleicht klingen mag – auf einer wahren Geschichte auf. Die gab es wirklich. Cordula Nossek – Vater Jude und einziger Überlebender seiner Familie, Mutter protestantisch und in deren familiären weiteren Umfeld gab es einen Nazi – beschäftigte sich zeitlebens mit der Geschichte, setzte sich damit auseinander, recherchierte viel. Aber lange fand sie nicht den Dreh- und Angelpunkt für eine theatrale Verarbeitung.

Eines Tages stieß sie – übrigens gelernte Schneiderin – auf „Das rote Band der Hoffnung“ von Lucy Adlington über die Auschwitz-Schneiderei. Und das Folgebuch „The Dressmakers of Auschwitz“. Auf Ersteres rund um den wahren Kern eine eher fiktive Geschichte, hatten sich bei der Autorin überlebende Schneiderinnen gemeldet – worauf sie das historisch authentischere Buch schrieb. Das war’s dann für Nossek …

… noch lange nicht. Drei Jahre Recherche, Arbeit an Text und Szenen – und nun die erste kleine Spielserie in Mödling, im MöP, dem Figuren- bzw. Puppentheater an der Hauptstraße dieser niederösterreichischen Stadt am Rande von Wien, im Rahmen des Industrievietel-Festivals..

Das 1½ Stunden Stück ist heftig, zeigt einerseits, wie sich Nutznießer:innen des diktatorischen Systems in diesem recht gemütlich und privilegiert einrichteten. Andererseits auch die Menschenverachtung. Und zum Dritten aber auch noch das was Hannah Arendt die „Banalität des Bösen“ genannt hat.

In so manchen „kleinen“ spielerischen und nicht zuletzt auch requistenmäßigen Andeutungen lässt das Stück immer wieder kalte Schauer über den Rücken laufen. In der Blumenerde der von Hedwig Höß geliebten Erdbeeren scheint auch Asche mit vermischt zu sein. Aus der Rohrleitung des Kleiderständers steigt Rauch auf…

Die Schneiderei – aus Stoffen der Kleidung der Ermordeten feinstes Gewand für führende Angehörige derer, die sich als „Herren“menschen aufspielten, zu nähen – ist eine der fast schon skurrilen Auswüchse der rassistischen Herrschaft, die andere zu Unter- oder nicht einmal Menschen erklärte. Fast schon so wie der Tiergarten, den Gefangene im Konzentrationslager Buchenwald zur Belustigung der Nazibonzen bauen mussten. Der allerdings an Sonntagen auch von den Bürger:innen der nahegelegenen Stadt Weimar besucht wurde. Die aber angeblich nichts davon bemerkt haben wollen, dass hinter dem Zaun Menschen eingesperrt, ermordet und deren Leichen verbrannt worden waren. (Verarbeitet im Theaterstück „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ von Jens Raschke.)

Mechanismen, die leider nicht so historisch eingrenzbar waren – das Auseinanderdividieren in sich besser Fühlende und Abqualifizieren, diskriminieren, ausgrenzen anderer, denen weniger Wert zugemessen wird, ist auch heute so unbekannt ja nicht.

Das Stück baut trotz aller heftiger Momente auch Elemente der Hoffnung ein – Widerstand der Schneiderinnen. Und gibt sechs Überlebenden von ihnen auch Namen und Gesichter – die einzigen Fotos zu an Kleiderhacken hängenden Gewändern: Marta Fuchs, Hunya Volkmann, Marilou Colombain, Bracha & Katka Berkovic und Irene Reichenberg. Nossek lässt sie da sagen: „Wir hätten schon lange aussagen sollen. Aber es ist niemals zu spät.“

Und im Ausfaden spielt sie den Text von Paul Celans „Todesfuge“ ein, in dem es unter anderem heißt „der Tod ist ein Meister aus Deutschland“.

Stückbesprechung über den Zoo beim KZ Buchenwald <- damals noch im Kinder-KURIER

Während Jüdinnen und Jugend schon früh die Verfolgung an ihnen zu dokumentieren begannen und darauf nach dem Holocaust Forschungen aufbauen konnten, war die systematische Vernichtung von Romn:ja und Sinti:zze seeeeehr lange ein Tabu. Kein Thema. Kaum Unterlagen dazu. Wissen über die Volksgruppe hinaus noch weniger. Ja nach 1945 wurde die Verfolgung unter anderen Vorzeichen beispielsweise in Österreich sogar gesetzlich weiter geführt, wenngleich nicht tödlich.

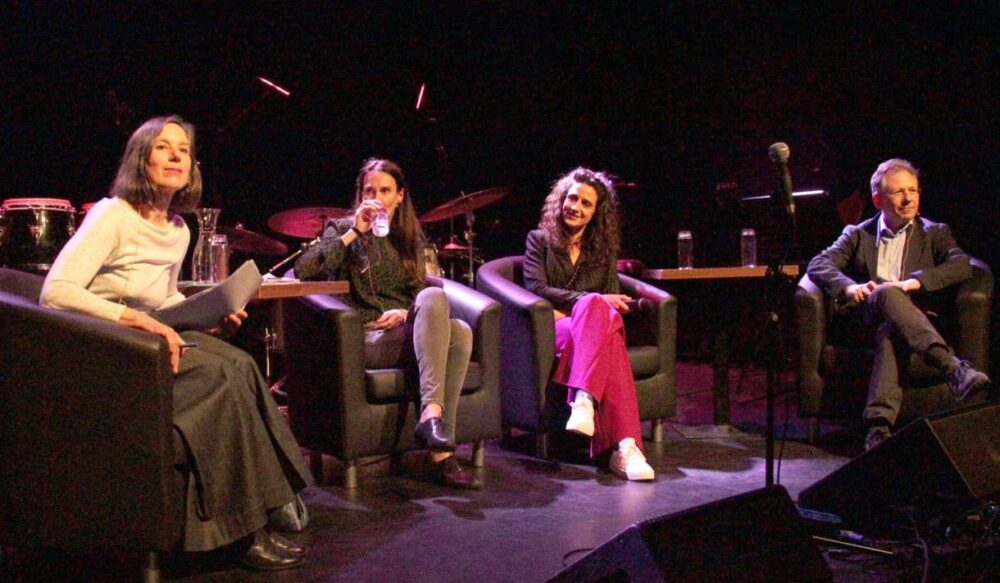

Vor diesem Hintergrund diskutierten am Internationalen Roma-Tag 2024 – weitere Berichte am Ende dieses Beitrages verlinkt – unter der Leitung von Mirjam Karoly, Politologin und Ende des Vorjahres Leiterin der Kontaktstelle für Roma- und Sinti-Fragen beim OSZE Büro für Demokratische Institutionen und Menschenrechte, Anja Reuss (Historikerin, spezialisiert auf NS-Geschichte und Genozid-Forschung, seit zwei Jahren im Antiziganismus-Büro; Berlin), Mirjam Zadoff (Historikerin und Direktorin des Dokumentationszentrums, München) sowie der bekannte Schriftsteller und Historiker aus Wien, Doron Rabinovici.

Trotz der unterschiedlichen Ausgangslagen dieser beiden Gruppen von Opfern (nicht erst) des Faschismus und vielleicht da und dort einer Art Opfer-Konkurrenz, brachten die Teilnehmer:innen etliche Beispiele für genau das Gegenteil: Opfer-Solidarität. So verwies Zadoff auf das im Vorjahr erschienene Werk von Ari Joskowicz „Rain of Ash“. In diesem heißt es unter anderem: „Juden und Roma starben gemeinsam durch die Hand der selben Mördern, oft auf genau den selben Plätzen. Doch die Welt anerkennt ihre Zerstörung nicht gleichermaßen. In den Jahren und Jahrzehnten nach dem Krieg erregte die jüdische Erfahrung des Völkermords zunehmend die Aufmerksamkeit von Rechtsexperten, Wissenschaftlern, Pädagogen, Kuratoren und Politikern, während der Völkermord an den europäischen Roma weitgehend ignoriert wurde.“ Rain of Ash ist die unerzählte Geschichte, wie Roma sich an jüdische Institutionen, Finanzierungsquellen und professionelle Netzwerke wandten, um Anerkennung und Entschädigung für ihr Kriegsleid zu erhalten.

Doron Rabinovici merkte an, dass die Jüdin Selma Steinmetz, als eine der ersten Mitarbeiter:innen des Dokumentationsarchivs des Widerstandes (DÖW) immer wieder Ende der 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts zu Recherchereisen ins Burgenland gefahren ist, um in den Gemeinden und Orten nach Spuren bzw. Zeug:innen der Verfolgung von Roma und Sinti durch die Nazis zu forschen.

Am Rande des Besuchs bei Proben zu „Anne Frank“, einem musikalischen Theater rund um das berühmte Tagebuch der Jugendlichen, das zu Weltliteratur wurde, führte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… mit Norbert Holoubek, der das Libretto dafür schrieb und Regie führt, folgendes Gespräch.

KiJuKU: Wie kam’s zur Idee, daraus ein Musical zu machen?

Norbert Holoubek: Der Komponist Raffaele Paglione, ein Freund unseres künstlerischen Leiters Norberto Bertassi schon aus Jugendtagen, kam mit der Idee zu Anne Frank ein Musiktheaterstück zu machen. Er hat schon Konzeptionssongs geschrieben und musikalische Ideen dazu gehabt.

KiJuKU: Und dann – wie wurde daraus ein Stück?

Norbert Holoubek: Für mich als Autor war das am Anfang kein aufgelegtes Thema. Dann hab ich mich intensiv mit Anne Frank, natürlich ihrem Tagebuch, aber auch anderen Büchern und Filmen darum herum beschäftigt. Und was mich besonders interessiert: Ich mag immer gern wissen, wie sich Sachen entwickeln, wie sie passieren. Ich wollte jedenfalls ein bisschen weg vom der Brutalität, sondern verstehen und zeigen, wie alles entstanden ist. Welche Sätze damals gefallen sind, die man vielleicht auch heute hört – und das sind erschreckend viele. Was ich nicht wollte, sind Nazis auf der Bühne darzustellen, der Jubelsong der Frauen über Hitlers Wahlsieg im Jänner 1933, den du gerade gesehen hast, ist der einzige. Der erste Teil endet dann damit, dass die Familie in Amsterdam ins Versteck muss.

KiJuKU: Ihr zeigt auch die – teils ausgedachte – Vorgeschichte?

Norbert Holubek: Im ersten Teil zeigen wir auch die jüdische Hochzeit ihrer Eltern. Ich wollte – obwohl das im Tagebuch praktisch nicht vorkommt und die Franks zwar ein bisschen jüdische Kultur gelebt haben, aber offenbar nicht die Gläubigsten waren – ein bisschen jüdische Kultur reinbringen. Und viel Fröhliches, Strahlendes. Im ersten Akt ist es richtig ein Musical, im zweiten Akt, der sich auf das Tagebuch bezieht – also Kammeroper wäre jetzt zu groß gesagt, aber da haben wir keine Shownummerns, ich würde es da Schauspiel mit Musik nennen.

Und die Tagebucheinträge zeigen eine Anne, die durchaus – abseits der eingesperrten Umstände – durchaus heutig ist: Erfrischend, natürlich, gar nicht Opfer. Es bewegten sie Themen, die jedes pubertierende Kind/Mädchen haben: Ich muss mich gegen meine Eltern wehren, ich muss mich verlieben, ich find Burschen blöd, aber so ganz blöd dann doch auch wieder nicht. Meine beste Freundin ist die Coolste, meine Schwester mag ich manchmal, dann wieder gar nicht. Das sind ja auch ganz heutige Themen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen