KiJuKU: Wie lange hast du für deinen Roman gebraucht?

Sabrina Myriam Mohamed:Gute Frage, wahrscheinlich 2 Jahre. Begonnen hat es mit einer kleinen Geschichte über die 5 Kids. Irgendwann habe ich begonnen weiterzuschreiben und hatte keine Lust auf andere Charaktere, weil ich die schon gernhatte. Eigentlich ist es unabsichtlich passiert und dann ist es immer mehr geworden bis ich dachte, dass die Teile gut zusammenpassen.

KiJuKU: Wie schreibst du? Kommt es immer in Schüben oder bist du so diszipliniert, dass du dich jeden Tag hinsetzt und etwas schreibst?

Sabrina Myriam Mohamed: Gar nicht. Vor allem als noch sehr wenig da war, kam es immer in Schüben. Mir ist etwas eingefallen oder ich habe irgendwas gesehen und es aufgeschrieben. Erst als es konkret um die Arbeit am Buch ging, musste es konsequenter sein, womit ich mir sehr schwergetan habe. Ich bin jemand, der eine To-Do-Liste hat, und wenn diese Liste am Abend abgearbeitet ist, bin ich sehr glücklich. Nur beim Buch ist es so, dass ich zehn gute Minuten pro Tag habe. Dann muss man die zehn guten Minuten erst finden. Manchmal sind sie gar nicht gekommen, aber du hast trotzdem einen Abgabetermin.

KiJuKU: Diese zehn guten Minuten können irgendwann sein?

Sabrina Myriam Mohamed: Sie können in der U-Bahn sein oder spätabends. Im besten Fall sind sie dann, wenn du vor dem Laptop sitzt, wo du eigentlich planst zu schreiben.

KiJuKU: Wie viele Leute haben es Probe gelesen?

Sabrina Myriam Mohamed: Offiziell gelesen und lektoriert hat es die Christa Stippinger vom Exilverlag. Dann ist es noch einmal ins Lektorat gegangen zur Eva. Für die mehrsprachigen Teile habe ich Leute vom Korrektorat gesucht und FreundInnen gefragt. Vor allem beim Arabischen war es oft so, wie wir ein bestimmtes Wort am besten transkribieren oder in die andere Schriftsprache übersetzen. Sie haben so viel Geduld mit mir gehabt, wie zum Beispiel Mona, die das Arabisch-Korrektorat gemacht hat, hat dann auf YouTube zehn Mal ein Wort abgespielt, um zu hören, ob es eher ein „e“ oder ein „i“ ist. Dann kennen es manche Leute, weil es nicht so verbreitet ist, nur in der Version. Wenn ich das hinschreibe, dann wissen die anderen nicht, was das heißen soll. Also welche Version nimmst du jetzt?

KiJuKU: Für Leute, die das Buch nicht kennen: Könntest du die Handlung in ein bis zwei Sätzen beschreiben?

Sabrina Myriam Mohamed: Fünf Jugendliche, die im selben Gemeindebau wohnen… ich habe nie wirklich ein Jugendbuch gefunden, wo ich mich komplett identifizieren konnte, und ich wollte ein Buch schreiben, wo sich mehr Leute wie ich identifizieren können. Das habe ich probiert in dieses Buch zu packen. Ein bisschen eine up-gedatetere Version von einem Jugendroman.

KiJuKU: Du würdest es schon als Jugendroman bezeichnen?

Sabrina Myriam Mohamed: Bis jetzt habe ich gehört, dass es erwachsene Personen gelesen und gut gefunden haben, aber ich bin vor allem auf das Feedback von Jugendlichen extrem gespannt. Egal in welchem Alter, die struggles von erster, zweiter, dritter Generation Migra-Kids sind eine echt spannende und teilweise komplett unterschiedliche Erfahrung in Wien bzw. Österreich. Es gibt viele Parallelen, wo sich Leute wiederfinden. Auch wenn nicht alle die Frau Susi gekannt haben, eine rassistische Lehrperson haben viele gehabt.

KiJuKU: Wie bist du auf den Titel „Komm runter“ gekommen? War es schwer ihn zu finden?

Sabrina Myriam Mohamed: Er hat mir gefallen wegen der Doppeldeutigkeit und weil es so ein geläufiges Ding ist. Wenn du mit Leuten im selben Wohnhaus wohnst und dann willst du, dass sie runterkommen, weil es so einfach ist. Wie genau ich auf den Titel gekommen bin, weiß ich nicht mehr.

KiJuKU: Kannst du dir vorstellen, hauptberuflich Schriftstellerin zu sein?

Sabrina Myriam Mohamed: Es würde mich schon interessieren, aber wenn davon abhängig ist, ob ich etwas zum Essen habe und gerade schreiben kann – wie gesagt die guten zehn Minuten pro Tag – weiß ich nicht, ob ich mir das zutraue. Deshalb bin ich mir immer noch unklar.

KiJuKU: Hast du ein Lieblingszitat oder einen Lieblingssatz aus deinem Buch?

Sabrina Myriam Mohamed: Manchmal wenn ich die Dialoge von den Kids lese, die alle an Leute angelehnt sind, die ich kenne, nur keine Person ist wirklich eindeutig eine Person, sondern die Erfahrungen sind alle danach ausgewählt, mit wem ich aufgewachsen bin, höre ich ganz oft die Stimmen von den Personen, die manchmal tatsächlich wortwörtlich gesagt haben, was drinnen steht. Das finde ich immer voll schön, wenn die Erinnerungen kommen.

KiJuKU: Ist eine Person der Freundesgruppe dir am meisten nachempfunden?

Sabrina Myriam Mohamed: Von der Biografie her am meisten Yasmin, von der man die Welt aus sieht, aber es wäre sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wenn ich sagen würde, keine Person hätte irgendwas von mir. Man tut sich schon ein bisschen so hineinstreuseln, weil man sich einfach am besten kennt. Aber es ist auch beim FreundInnenkreis so, denn die Leute, mit denen du dich umgibst, prägen am meisten deine Persönlichkeit, den Humor und die Sprache. Deshalb ist es auch extrem schwierig, die Grenze zu ziehen und zu sagen: Das bin komplett nicht ich. Das ist auch in einer Freundschaftsgruppe so.

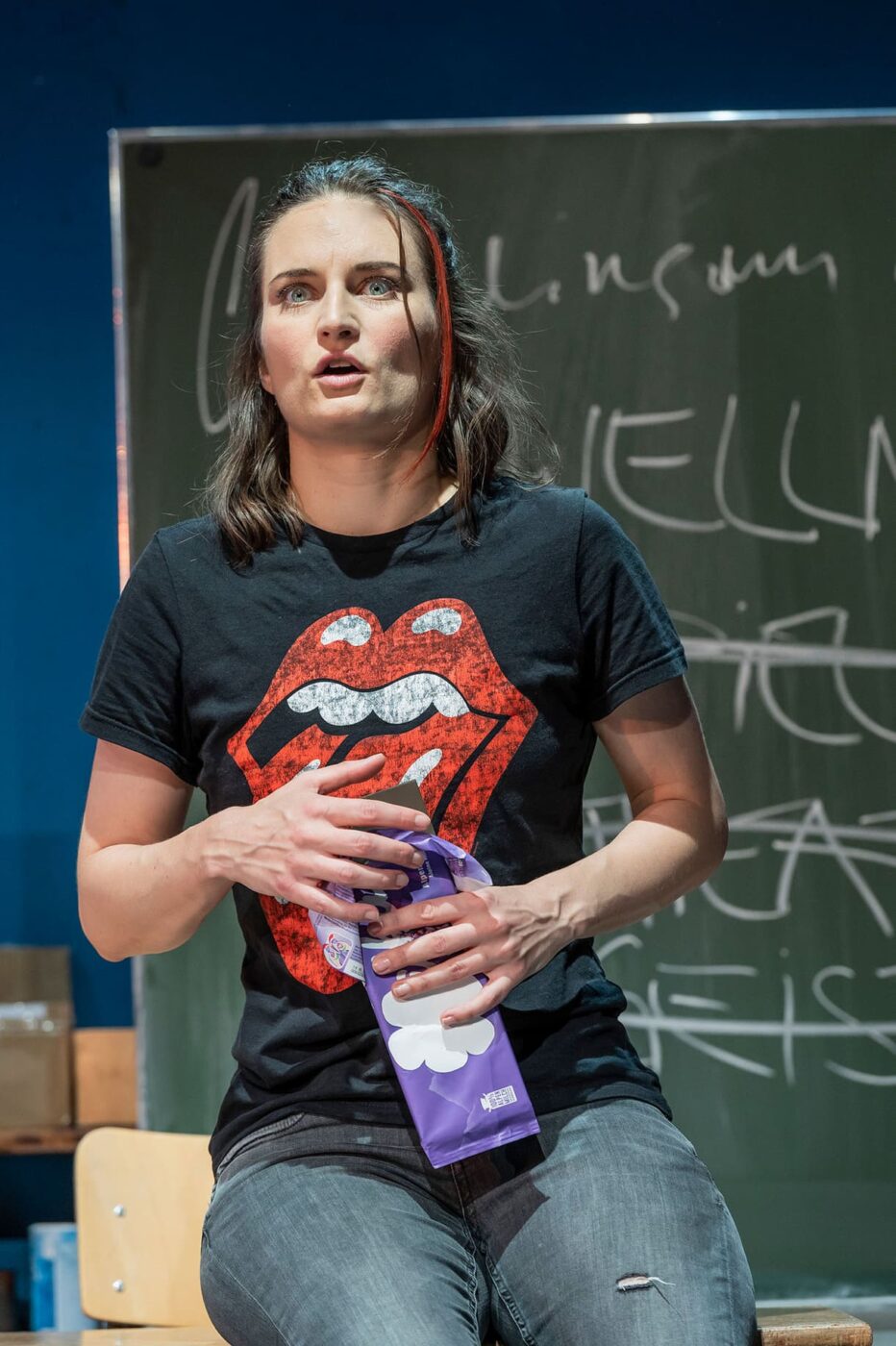

KiJuKU: Wie war es heute für dich, vor den anderen zu lesen?

Sabrina Myriam Mohamed: Sehr aufregend. Ich habe auf jeden Fall gezittert, aber das Gute ist, dass man einen Tisch hat, an dem man sich festhalten kann. Aus meiner Wahrnehmung gehört dazu, dass man ein bisschen aufgeregt ist bei den Sachen, die einem Spaß machen. Ich versuche es als Aufregung zu deuten und nicht als Nervosität, das gibt mir ein besseres Gefühl.

KiJuKU: Wie hat es sich angefühlt, als die Leute dann zu dir gekommen sind? Da waren sicher Bekannte, aber auch Fremde…

Sabrina Myriam Mohamed: Ich habe heute zum ersten Mal Leute gesehen, die ein Buch von mir in der Hand hatten, die ich nicht kannte. Das war komplett absurd für mich. Es gibt so viele Bücher und diese Personen sind hergekommen, haben es sich angehört und kaufen jetzt mein Buch. Ich glaube, so richtig ankommen wird es bei mir in einer Woche, also es ist für mich noch extrem neu und aufregend.

KiJuKU: Es ist aufregend, aber schön?

Sabrina Myriam Mohamed: Extrem schön. Ich habe keine Sekunde Angst, dass ich da irgendwie zu viel von mir Preis gegeben habe. Oder dass die Leute jetzt urteilen können und sagen, dass sie es furchtbar finden. Irgendwer muss es furchtbar finden. Wenn es zu etwas eine gute Meinung gibt, muss es auch eine schlechte Meinung geben. Es ist immer so. Ich freue mich auch, wenn ich zum ersten Mal von jemandem höre: Ich finde es richtig furchtbar. Mich würde interessieren warum. Mit Kritik von Autoritätspersonen habe ich mir immer schwerer getan, aber wenn es jemand ist, mit dem ich auf Augenhöhe bin, bin ich ur-gespannt, was die Person sagt.

Stefanie Kadlec, 17

Zu einer Besprechung des Buches geht es hier unten

Der Veranstaltungssaal des Literaturhauses Wien im Untergeschoß mit Eingang Zieglergasse /Ecke Seidengasse drohte fast überzugehen. Flugs stellten Mitarbeiter:innen zwsichen Ausstellungstafeln und -objekten Dutzende Sessel auf, eine Leinwand wurde ausgefahren und das Geschehen von der Bühne hierher per Kamera übertragen. Auf dem Programm stand die Präsentation zweier druckfrischer Bücher.

Sabrina Myriam Mohamed las aus ihrem (bisher ersten) Jugendroman „komm runter!“. Knapp zehn Monate vorher hatte sie für ein Kapitel daraus einen der Literaturpreise der edition exil bekommen. Nun ist daraus ein 180-seitiger locker, unterhaltsam – und im letzten Drittel auch sehr ernster Roman rund um fünf Jugendliche aus einem Wiener Gemeindebau geworden. Sprachlich vielfältig mit Wörtern und Sätzen von (Ur-)Wienerisch über Englisch bis Arabisch und Romanes sind so nebenbei eingebaut.

Zu einer Buchbesprechung sowie einem Interview mit der jungen Autorin geht es in eigenen Links – hier unten bzw. am Ende dieses Beitrages.

Als Sina Kiyani an seinem an diesem Abend präsentierten Roman „paradiesstraße“ zu schreiben begonnen hat, war seine Kollegin noch in der Schule. „Eeeendlich“, freute sich die Verlagsleiterin Christa Stippinger, „ist dieses Buch erschienen“ und hielt es hoch. „Zehn Jahre lang hab ich daran gearbeitet und mindestens genauso oft fast alles verschmissen und neu begonnen“, verrät Sina Kiyani nach der Präsentation Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… Die Grundstory, eine Liebesgeschichte zweier Männer im Iran – wo auf Homosexualität die Todesstrafe steht – blieb immer gleich. „Aber die Perspektiven, und viele Einzelheiten hab ich immer wieder neu geschreiben. Aber ich habe ja dazwischen auch anderes veröffentlicht.“

Für das künstlerische Rahmenprogramm sorgten dieses Mal die Schauspielerin und Sängerin Lucy McEvil – am Klavier begleitet von Martin Kratochwil. In ihrer eleganten Art sang sie diverse berührende, aber auch frech-witzige Chansons und musste mehr als eine Zugabe singen.

Es ist wohl DIE Außenseiter:innen-Geschichte schlechthin. In „Lizzy Carbon und der Klub der Verlierer“ ist – wie schon der Titel nahelegt, nicht nur die genannte Lizzy eine an den Rand Gedrängte. Loser aller Klassen vereinigt euch sozusagen.

Der Jugendroman (2016), der auf Anhieb zum Erfolg und ein Jahr später bei der renommierten Frankfurter Buchmesse mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde, ist nun ein Musical – des bekannten Erfolgsduos Peter Lund (Text) und Thomas Zaufke (Musik). Und dieses feierte in Wien im Theater der Jugend seine Uraufführung. Aus den sieben „Verlierer:innen“ des Romans verdichtet das Musical auf fünf. Gewichtige Elemente von Veronika, von der im Roman fast alle nur ihren Spitznamen Ma Baker kennen und nennen, wandern hier in die Figur von Sara, und Theo ist hier Teil von Carsten.

Lizzy lässt sich nicht alles gefallen, widerspricht dem auf so offen und aufgeklärt spielenden Lehrer Wenz als es um die Projektgruppen fürs Schulfest geht. Übrigens: Dieses Mal beginnt das Stück im Theater im Zentrum schon im Foyer. Neben der Garderobe hängen Plakate vom Programm des Schulfestes, diverse Mitteilungen, handschriftliche Notizen und Kommentare „ich wird verrückt“ beispielsweise oder „so what!???“ Beim Abgang ins Theater kleben Fotos mit so manchen handschriftlichen Coments wie „Spinner“, „die Coolen“… Und es ertönt schon Musik (Schüler:innen-Chor: Dani Alexander Allkoud, Dima Al Enaizi, Obadah Janoudi, Sham Madi, Gaafr Shebli).

Zurück zu Ursula Anna Baumgartner, die diese Lizzy unaufgeregt, souverän mit der (selbst-)ironischen Note des Romans spielt – übrigens die einzige mit „nur“ einer Rolle. Denn ihre Mitspieler:innen sind einerseits die „Verlierer:innen“ Arif (Curdin Caviezel), Sara (Lilly Rottensteiner), Krissi (Shirina Granmayeh) und Carsten (Stefan Rosenthal). Letzterer mit Spitznamen Popelino, weil er gern in der Nase bohrt und … wääääh, ist der Konsolenspiel-Nerd.

Apropos Nerd – das große Plakat mit riesigem Spiral-Labyrinth und der Schrift „The N-Experience“ ist die Werbung für das Projekt, das sich „der Klub der Verlierer“ ausgesucht hat. Könnte für Nerd stehen, eigentlich sollte es für Night (Nacht) gedacht sein, denn die in einen Raum im Keller Verbannten kommen als eine Glühbirne zerplatz auf die Idee, beim Schulfest ein Dunkel-Restaurant zu organisieren.

Blöd nur, dass niemand von ihnen kochen kann. Also organisieren sie sich Nachhilfe – im Roman bei Thos Mutter, hier bei der Mama von Arif. Was für den Autor und in dem Fall auch Regisseur gleich die Gelegenheit bot, ein im Kunstbetrieb breit diskutiertes Thema zu bespielen: Kulturelle Aneignung. Kann Lilly Rottensteiner, die vor allem Sara, aber auch Lizzys Mutter, die heimlich das Tagebuch ihrer Tochter liest, eine türkische Mutter spielen? Macht sie natürlich doch.

Auch an anderer Stelle steigen die Schauspieler:innen einmal aus, um darüber zu debattieren, ob in einer Szene Stefan Rosenthal, der neben Carsten auch Lizzys Vater, sowie Alexa, die Anführerin der ach so Coolen in Lizzys Klasse, spielt auch noch in die Rolle von Lehrer Wenz schlüpfen darf. Den spielt sonst die Krissi-Darstellerin Shirina Granmayeh. Es sei doch besprochen worden, dass diese Rollen (Curdin Caviezel auch als Direktorin) cross-gender (als Frauen spielen Männer und umgekehrt) besetzt würden…

Wobei die herrlichste Lehrer-Szene ist jene, wo sie nur dessen Brille halten und mit diesem Platzhalter lustvoll diskutieren.

Das Schlüpfen von den angestammten Verlierer:innen in andere Figuren schaffen alle sehr überzeugend. Wenn etwa Curdin Caviezel vom Underdog Arif zu Max, dem arroganten Bruder von Lizzy switcht oder später zu Ramira wird, die sklavisch ergeben praktisch nur wiederholt, was Alexa, die Obermobberin in Lizzys Klasse (Stefan Rosenthal) von sich gibt. Wobei die Zeichnung der beiden zuletzt Genannten vielleicht eine Spur weniger tussihaft doof nicht schlecht gewesen wäre. So werden die „Verlierer:innen“ um nichts besser als ihrer Gegner:innen, auch wenn das natürlich schadenfreudiges Lachen im Publikum auslöst – gerade deswegen!

Was die fünf Schauspieler:innen neben ihren vielen Rollen auch meisterhaft beherrschen: Gesang. Immer wieder – es ist ja ein Musical – sind Songs (Komposition und Orchesteraufnahme: Thomas Zaufke; musikalische Einstudierung und Korrepetition: Béla Fischer jr.) eingebaut. In diese Darsteller:innen können auch wirklich gut singen, lassen das Publikum mitswingen und verschaffen Ohrwürmer, selbst wenn die Zeile „erlaubt ist, was schmeckt“ in der Popelino-Szene ganz andere Bilder hervorruft als wenn sie bei Arifs Mama kochen lernen 😉

So manches – sowohl im Roman als auch in der Bühnenversion – erzählt sich über die Tagebuch-Eintragungen Lizzys. Die Regie hat diesem Tagebuch eine eigene Stimme aus dem Off zugedacht: Isabel Weicken, und manches Mal erweckt Ursula Anna Baumgartner als Lizzy dieses speziell präparierte Tagebuch (Ausstattung: Ulrike Reinhard) in Form einer Art Handpuppe zu eigenem Leben.

Von Story selbst – selbst aus der Gruppe der Loser steigen einige aus unterschiedlichen Gründen aus – sei nicht viel mehr erzählt, außer dass die N-Erfahrung noch eine überraschende Wendung nimmt, aber „natürlich“ der Burner des Schulfestes wird…

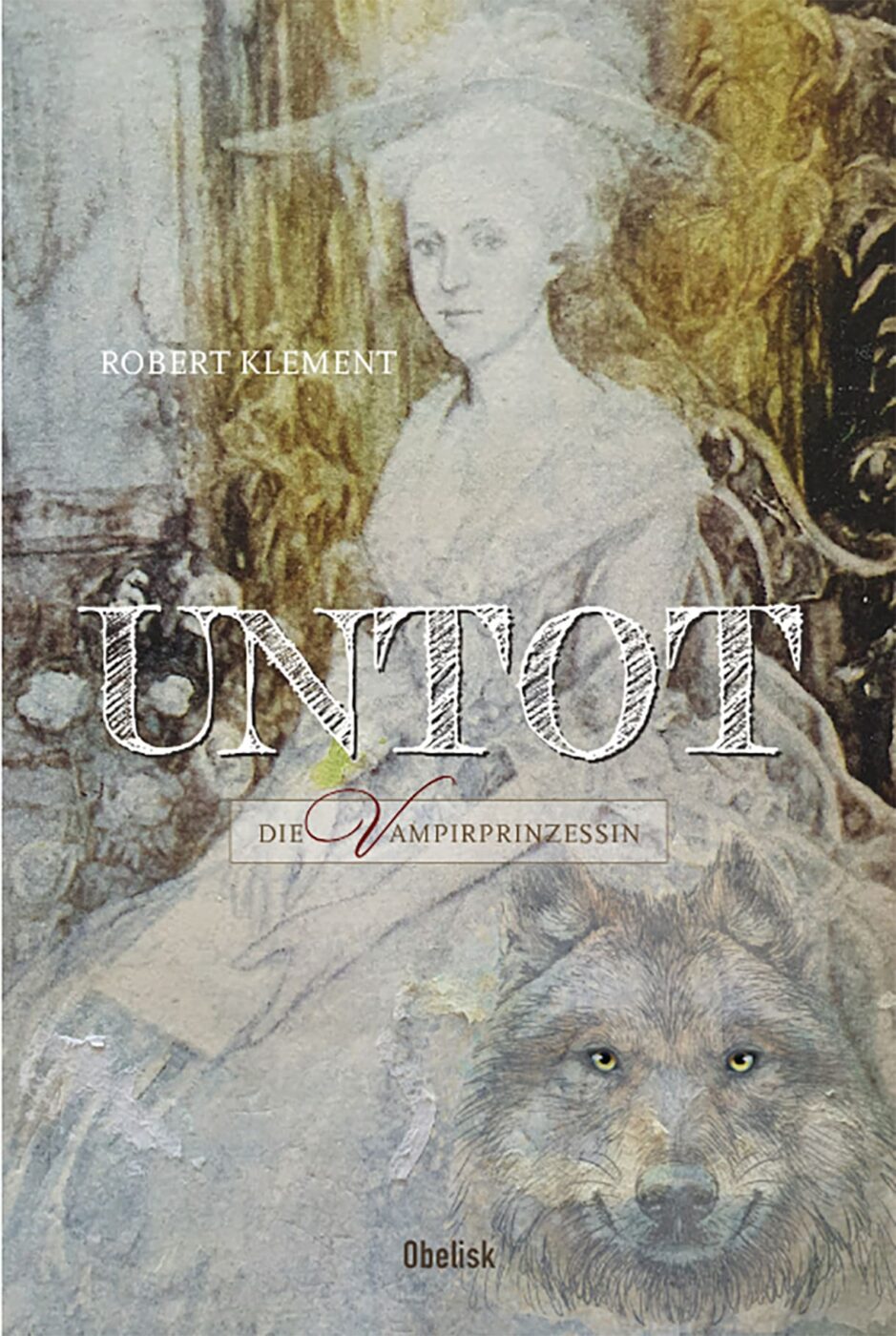

Jan, der als Komparse in einem Vampirfilm mitspielen darf ist ebenso erfunden wie seine Tante Amalie, eine Schlossbesitzerin. Nicht irgendeine, sondern Eigentümerin jenes adeligen Wohnsitzes in Český Krumlov (Krumau, im böhmischen Teil Tschechiens). Die Rahmenhandlung hat sich der Jugendbuchautor Robert Klement ausgedacht, um die Handlung seines jüngsten Romans um „Vampirismus“ zu bauen.

Auf dem besagten Schloss lebte unter anderem Fürstin Eleonore Schwarzenberg (1682 bis 1741). Und die geistert als „Vampirprinzessin“ durch viel Geschichten. Zu ihren Lebzeiten, insbesondere nachdem ihr Ehemann bei einer Jagd vom damaligen Kaiser (Karl VI.) erschossen wurde, verdichteten sich die Gerüchte, sie stehe mit dem Jenseits in Verbindung, hatte sie doch Wolfsmilch getrunken, um einen Sohn zu gebären.

Ausgegrenzt, an den Rand gedrängt, in Einsamkeit und Wahnsinn getrieben (heute würde Mobbingopfer das passende Wort sein), konnte sie ihrem Sohn Josef Adam, der ihr vom Kaiserhaus in Wien weggenommen wurde, um ihn in der Hauptstadt der großen Monarchie zu erziehen, nur mehr Schulden hinterlassen.

Diese wahren Geschichten baut Klement ebenso organisch in die eingangs angesprochen Rahmenhandlung ein, wie Schilderungen nächtlicher Aktionen auf dem örtlichen Friedhof mit Ausbuddeln von Leichen. Verstorbenen, die verdächtigt wurden, Vampire zu sein, wurden Pfähle ins Herz getrieben, anderen die Köpfe abgeschnitten, dritte verbrannt.

Und das gab es wirklich zuhauf in der Monarchie. Darauf stieß der Autor bei der Recherche für sein voriges Jugendbuch „Laras Vampir“ (Link zur Buchbesprechung nach diesem Absatz). Das hatte er im klassischen Vampir-(Film-)Land Rumänien angesiedelt – und es mit den sprichwörtlichen Blutsaugern, die Armut erzeugen – verknüpft.

„Man kann sagen, dass „Untot – Die Vampirprinzessin“ ein Folgebuch des vorigen ist“, sagt Klement im Telefoninterview mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „Als ich damals in Rumänien recherchiert habe, ist mir die Vampirhysterie in der Habsburgermonarchie bewusst geworden. In Serbien wurden reihenweise Gräber geöffnet, Leichen geschändet, weil Tote beschuldigt, Vampire zu sein, ihre Körper zerstückelt, gepfählt oder verbrannt. Das ging aber auch quer durch das Kaiserreich bis Böhmen und Prag. Es war eine regelrechte Hysterie, die erst mit dem sogenannten Vampirerlass von Kaiserin Maria Theresia 1755 dezidiert verboten worden ist.“

Anlass für den Erlass war, dass sich bei der Monarchin Beschwerden von Bürgermeistern und Pfarrern über aufgerissene Gräber gehäuft haben. „Die aufgeklärte Kaiserin hat das grauenvoll gefunden“, so der Autor. Die Ankündigung dieses Erlasses bettet Klement in „Untot“ im vorletzten Kapitel ein in die beschwerliche Kutschenfahrt von Maria Theresias Leibarzt Gerard von Swieten mit seinem damaligen Studenten Anton Störck, um den Gerüchten gegen Eleonore auf den Grund zu gehen und aufzuklären, dass es sich eben um Gerüchte handelt, um eine Hysterie, die heute wohl mit dem Begriff Verschwörungstheorie bezeichnet werden würde/könnte.

Der berühmte Arzt versuchte einfach zu erklären. „Es gibt für alle diese Erscheinungen eine medizinische Erklärung…. Die Fingernägel wachsen nicht, … die Haut schrumpft, dadurch erscheinen die Fingernägel länger…“ wird als eines von mehreren Beispielen im besagten Kapitel angesprochen.

Der Autor stellt aber auch den Vampirglauben in einen gesellschaftlichen Zusammenhang, Armut, Kriegsdienst, Ausbeutung der Bauernschaft durch die Adeligen… schildert er in Szenen von – ebenfalls erfundenen Figuren wie Milan und Marie, in die er aber viel aus der Literatur Recherchiertes über das damalige reale Leben der einfachen Menschen gepackt hat. Und die Reaktionen lässt er van Swieten in Sätzen wie diesen zusammenfassen: „Wir leben in erhitzten Zeiten… da suchen die einfachen Leute nach Schuldigen, Sündenböcken und nach vereinfachenden Erklärungen“ und lässt ihn solche zu Sündenböcken gestempelten Menschengruppen aufzählen wie Juden, Hexen und eben aktuell – im Zeitraum, in dem die Handlung angesiedelt ist – Vampire.

Robert Klement führt im Anhang seines knapp mehr als 100-seitigen spannenden aufklärerischen Abenteuerromans Bücher und Dokus an, die er als Quellen zu Rate gezogen hat, um seine Eindrücke aus einem Aufenthalt rund um das besagt Schloss zu ergänzen/unterfüttern. Dazu zählt unter anderem der Dokumentarfilm „Die Vampirprinzessin“ (Koproduktion ORF; Arte, ZDF…) von vor rund 15 Jahren. In diesem wurde erstmals die Theorie des Wiener Medienwissenschafters Rainer Maria Köppl vorgestellt, dass eigentlich Eleonore Schwarzenberg die Inspiration für Bram Stokers berühmten Roman „Dracula“ gewesen wäre.

„Das Desinteresse an Wissenschaft dürfte in Österreich ausgeprägter sein als die Wissenschaftsskepsis. Das zeigen erste Ergebnisse einer vom Bildungsministerium beauftragten Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) über Ursachen von Wissenschafts- und Demokratieskepsis“, schreib orf.at am 3. Jänner 2023. „Desinteresse dürfe nicht mit Skepsis gleichgesetzt werden, das Vertrauen in Wissenschaft sei hierzulande im Zeitverlauf hoch und konstant, so Studienleiter Johannes Starkbaum (IHS).“

Relativ viele Menschen in Österreich stimmen demnach wissenschaftsskeptischen oder verschwörungstheoretischen Aussagen zu, „etwa dass der Klimawandel natürlichen Ursprungs sei (31 Prozent Zustimmung), Viren im Labor erzeugt werden, um die Bevölkerung zu kontrollieren (23 Prozent) oder Ergebnisse der Krebsforschung zu kommerziellen Zwecken zurückgehalten werden (21 Prozent). „Aber nur eine vergleichsweise kleine Gruppe – sechs Prozent – stimmen allen drei Aussagen zu“, so der genannte Wissenschafter – Zur ausführlichen orf.at-Story geht es hier

Bill, rund 16-jähriger Engländer, ist mit Kumpels auf einem Segelboot in der Nähe der kanarischen Inseln (gehören zu Spanien und befinden sich vor der Nordwestküste Afrikas – sozusagen neben Marokko). Ein heftiger Sturm kommt auf, alle werden über Bord gespült. Bill schafft es nicht ins Rettungsboot mit den anderen. Aber allein in eines.

Tags brennt die Sonne runter, Nahrung und Wasser konnte er nur wenig retten. Irgendwie todgeweiht. Aber klar auch wieder nicht, was wäre dann die mit den restlichen gut 260 Seiten?!

Nach Tagen entdeckt er ein irgendetwas aus Fetzen – rudert näher und sieht: Ein Mädchen auf einer schwimmenden Tonne. Ab nun sind sie zu zweit unterwegs: Bill und Aya. Erfinden eine Methode mit einer Falsche und Hilfe der Sonne trinkbares Wasser aus dem Salzwasser zu machen. Die Versuche, Fische zu angeln, scheitern anfangs. Sollen sie’s übers Herz bringen, eine Meeresschildkröte, die sie fangen können, zu töten?

Sie wollen und müssen überleben. Die Kommunikation ist auch nicht einfach – verschiedene Sprachen. Aber auch das überwinden sie. Aya, die Französisch und eine Berbersprache kann, frischt ihr Englisch zunehmend auf und lernt rasend schnell dazu. Und sie ist es, die mit Erzählungen der Scheherazade (Tausend und eine Nacht) auch für spannende Abwechslung im täglichen und nächtlichen Überlebenskampf sorgt – und damit diesen Geschichten auch noch einmal die ursprüngliche Dimension verleiht.

Nach Taaagen erreichen sie eine Insel. Rettung? Und sie sind nicht allein da. Was nicht nur Hoffnung bereitet, sondern neue, ganz andere Ängste schürt. Und Konflikte bringt. Heftige.

Dass sie irgendwer findet – kein Flugzeug am Himmel zu sehen, kein Schiff weit und breit auch nur annähernd in Sichtweite der Insel. Also, doch wieder hinaus aufs Meer?

Die fast 270 Seiten von „Allein auf dem Meer“ bringen alle paar Seiten eine oft unerwartete Wendung in der abenteuerlichen Geschichte. Natürlich scheint von Anfang an festzustehen, dass zumindest der europäische Protagonist überleben wird. Aber wie? Und was ist mit Aya? Welches Geheimnis hat sie – auch vor Bill. Und wird auch sie überleben?

Und – wie geht es Menschen, auch Jugendlichen, die solches nicht nur in einem Abenteuerroman für junge Leser:innen erleben, sondern in echt – real auf Flüchtlingsbooten sei es im Mittelmeer aus Nordafrika in der Hoffnung, Europa zu erreichen, oder von der Türkei aus, oder durchaus auch von Westafrika auf die kanarischen Inseln?!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen