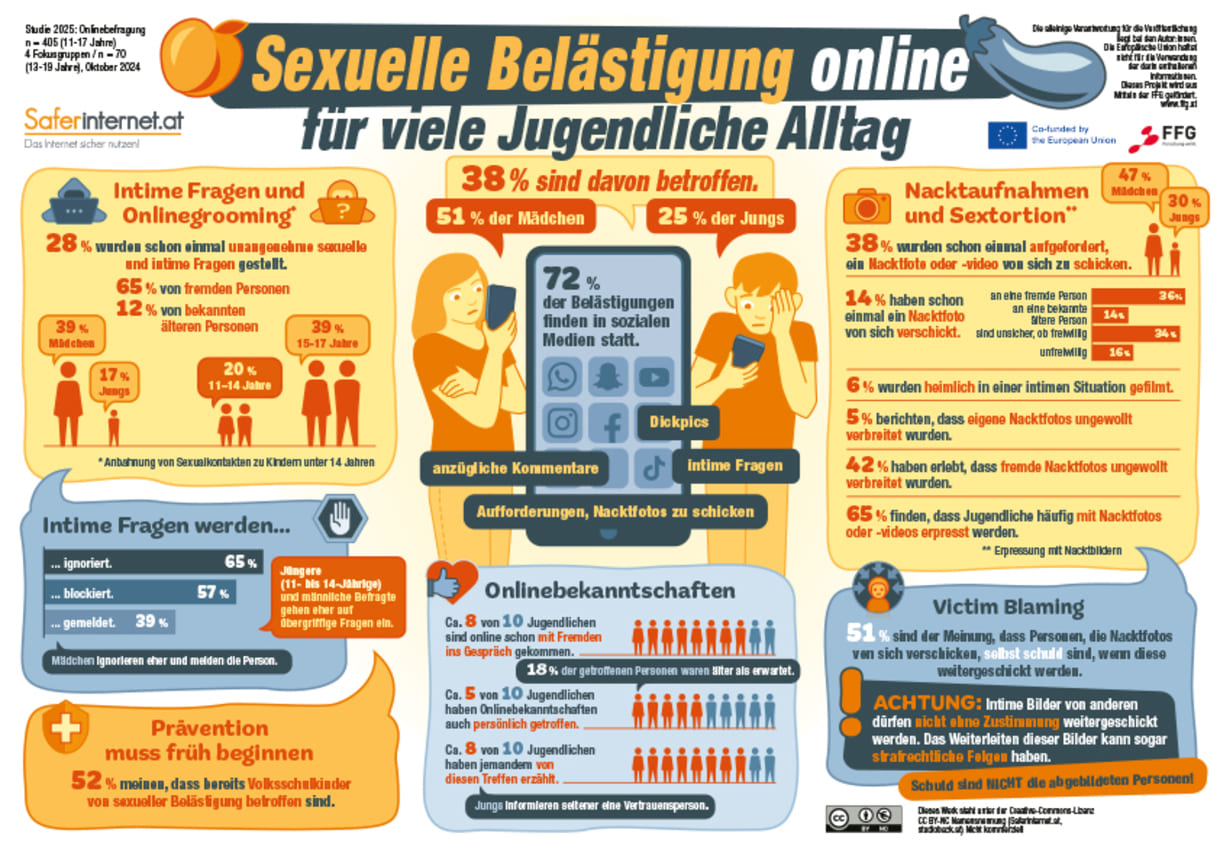

Fast vier von zehn (jungen) Jugendlichen – 11 bis 17 Jahre wurden schon im Internet sexuell belästigt. Dies ergibt die aktuelle Studie von Safer Internet, die zum diesjährigen, bereits 22. Internationalen Safer Internet Day veröffentlicht wurde. Rund um diesen Tag, jeweils den zweiten Dienstag im Februar – in Österreich den ganzen Monat, da dieser Tag immer in Semesterferien fällt – setzt die von der EU geförderte Initiative Schwerpunkte in der Aufklärung im Umgang mit der virtuellen Welt. Neben dem Aufmerksam-machen auf Informationen, Tipps, Beratungs-Angebote und Workshops (alles das ganze Jahr über) wird jedes Jahr ein anderes akutes Thema in den Blickpunkt genommen und dazu eine Studie erstellt.

Dieses Mal war es eben sexuelle Belästigung. Das Institut für Jugendkulturforschung befragte online 405 Kinder und Jugendliche (wie erwähnt 11 bis 17 Jahre) und führte darüberhinaus in Fokusgruppen in Schulen vertiefende Interviews mit Schüler:innen und Expert:innen (im Oktober des Vorjahres).

38 Prozent der Jugendlichen waren bereits zumindest einmal mit Formen sexueller Belästigung im Internet konfrontiert. Dazu zählen anzügliche Kommentare, intime Fragen oder Aufforderungen, Nacktbilder zu schicken. Zehn Prozent geben an, sogar oft oder sehr oft davon betroffen zu sein. Sogar bei den 11- bis 14-Jährigen sind bereits mehr als ein Viertel (28 %) von sexueller Belästigung im Internet betroffen. Bei der älteren Altersgruppe, den 15- bis 17-Jährigen, sind es bereits 51 Prozent.

Während mehr als die Hälfte der weiblichen Jugendlichen solche Erfahrungen gemacht hat, ist rund ein Viertel der männlichen Jugendlichen davon betroffen. Etwa die Hälfte aller Befragten (52 %) geht davon aus, dass bereits Kinder im Volksschulalter online von sexueller Belästigung betroffen sind.

In erster Linie finden die Übergriffe in sozialen Netzwerken statt, gefolgt von Messengern und Onlinespielen. Beunruhigend ist, dass knapp ein Drittel der Befragten sexuelle Belästigung im Internet als normal beurteilt. Viele der befragten Jugendlichen bezeichnen solche Erfahrungen als „Teil der digitalen Lebenswelt“.

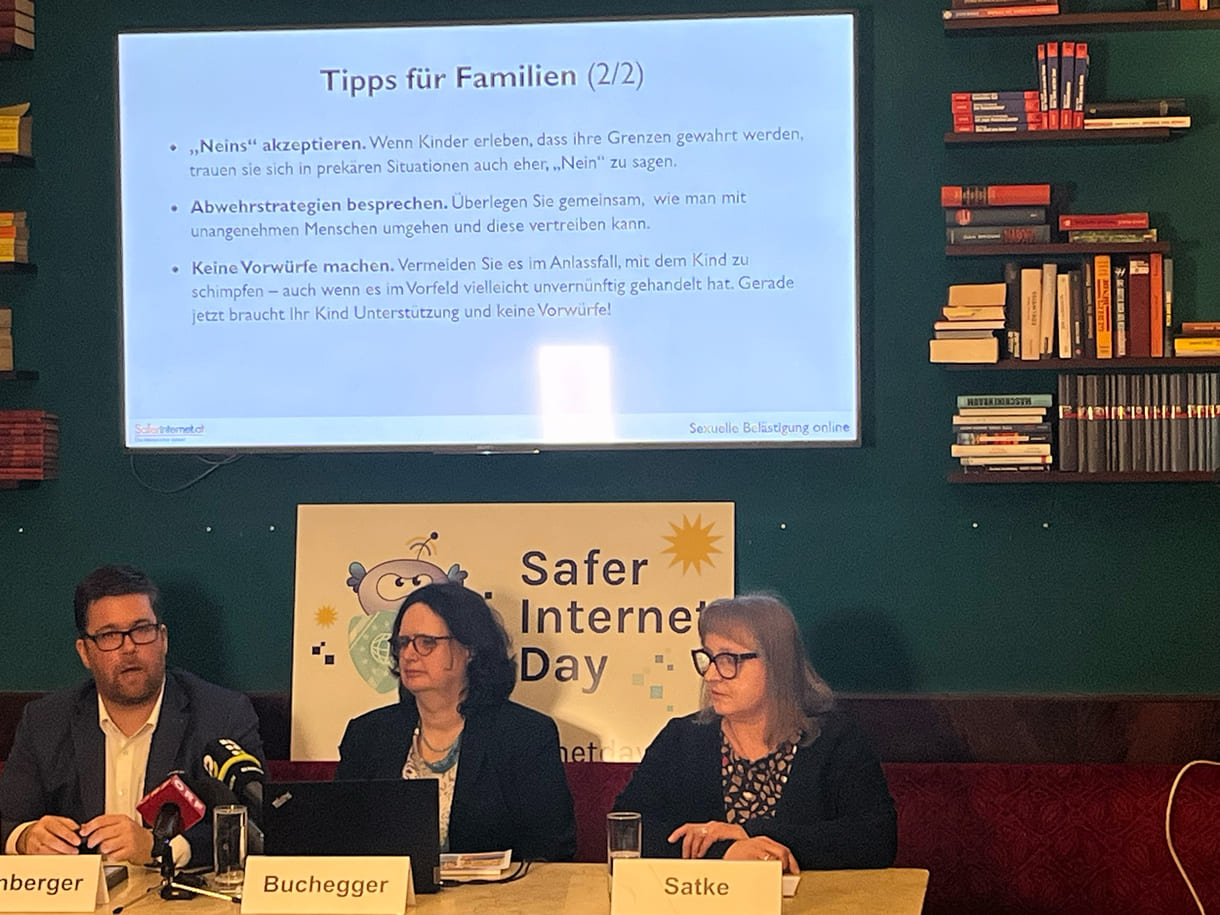

„Die Ergebnisse zeigen eine beunruhigende Entwicklung und dringenden Handlungsbedarf auf. Erforderlich sind vor allem verstärkte Präventionsmaßnahmen“, so Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Saferinternet.at.

Wenn Nacktfotos ohne Zustimmung der Abgebildeten weitergeleitet werden, kann das gravierende Folgen nach sich ziehen. „In vielen Fällen werden die Betroffenen stigmatisiert, gemobbt und sehen einen Schulwechsel oft als letzten Ausweg, wie die Leidtragenden selbst berichten“, berichtete beim Mediengespräch am Montag im Wiener Traditions-Café Museum Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht (kostenlose, rund um die Uhr erreichbare Notruf-Telefonnummer 147 – über die Website auch Chat-Beratung möglich). Dennoch ist die Hälfte der Kinder und Jugendlichen der Meinung, dass Personen, die Nacktfotos von sich verschicken, selbst schuld sind, wenn diese dann weiterverbreitet werden. Diese Haltung unterstreicht die Notwendigkeit von Aufklärungs- und Präventionsarbeit, „denn schuld sind immer die Täter und Täterinnen, die solche Bilder unerlaubterweise weiterleiten.

Jugendlichen ist kaum bewusst, dass eine Verbreitung von Nacktbildern ohne Zustimmung strafrechtlich relevant sein und juristische Folgen nach sich ziehen kann“, sagte Stefan Ebenberger, Generalsekretär der ISPA – Internet Service Providers Austria. Buchegger von Safer Internet nannte konkret § 207 a Strafgesetzbuch.

Jugendlichen fehlt oft das Wissen darüber, unter welchen Umständen sie solche Aufnahmen selbst besitzen bzw. weiterschicken dürfen.

Vor allem weibliche Jugendliche, die sexuelle Belästigung stärker wahrnehmen als männliche, wünschen sich eine bessere Aufklärung zu diesem Thema. 61 Prozent hätten gerne mehr Informationen, wie sie sich vor solchen Übergriffen schützen können, bei den männlichen Befragten sind es 46 Prozent. Als wichtiger Ort der Aufklärung wird von den (jungen) Jugendlichen die Schule gesehen.

Mithilfe von Workshops, offenen Gesprächen und Schulsozialarbeit sollen Begriffe, Strategien und rechtliche Grundlagen rund um sexuelle Belästigung vermittelt werden. Saferinternet.at unterstützt unter anderem mit Präventionsworkshops zum Thema Online-Grooming für Kinder und Jugendliche sowie mit zahlreichen Informationsmaterialien. Rat auf Draht bietet kostenlose Online- und Telefonberatung für Kinder und Jugendliche auf der Website – diese und andere Links in der Info-Box am Ende des Beitrages.

Die Safer-Internet-Fachstelle digitaler Kinderschutz unterstützt seit vergangenem Jahr Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, mit zahlreichen Angeboten – von maßgeschneiderten Fortbildungen bis hin zu Materialien für die Erstellung von Kinderschutzkonzepten.

„Es ist essenziell, dass Jugendliche lernen, Gefahren frühzeitig zu erkennen und sich zu schützen – etwa, indem sie eigene Grenzen wahrnehmen und diese selbstbewusst aufzeigen. Gleichzeitig müssen wir Erwachsene als Ansprechpersonen stärken“, ergänzte Buchegger. Nur zehn Prozent der Befragten reden mit jemandem über ihre Erfahrungen. „Für Eltern bedeutet das zunächst, anzuerkennen, dass Sexualität auch im Internet ein Teil des Lebens von Jugendlichen ist. Sie sind gefordert, ihre Kinder ernst zu nehmen und ihr Selbstvertrauen zu stärken, damit diese nicht ausschließlich auf Anerkennung aus dem Netz angewiesen sind“, so die Expertin, die seit Jahrzehnten Workshops in Schulen mit Kindern und Jugendlichen durchführt.

Auf unangenehme sexuelle Fragen reagieren fast zwei Drittel der Befragten, indem sie diese ignorieren, während 57 Prozent die Personen blockieren. 39 Prozent geben an, Personen, die ihnen solche Fragen stellen, auch an die jeweiligen Plattformen zu melden. Aus den Fokusgruppen ging hervor, dass Jugendliche dieses Vorgehen als wenig zielführend empfinden und wenig Vertrauen in das Meldeverfahren haben. Aussagen wie „es bringt sowieso nichts“, verdeutlichen eine häufige Resignation im Umgang mit sexueller Belästigung online.

Nicht erst seit der Einführung strengerer Regeln des Digital Services Act, einer Verordnung der EU für einheitliche Haftungs- und Sicherheitsvorschriften, sind sich Plattformen ihrer Verantwortung bewusst und gehen gegen sexuelle Belästigung vor. „Die Meldemechanismen tragen dazu bei, dass Accounts, die andere belästigen, schneller entfernt werden. Das Ergebnis der Studie zeigt, dass die Meldemechanismen von einem Großteil der Jugendlichen genutzt werden. Dabei melden die weiblichen und die jüngeren Befragten mehr als die männlichen bzw. älteren. Jetzt gilt es, das Vertrauen in die effektiven Meldemechanismen weiter zu stärken, damit sich noch mehr Betroffene direkt an die Plattformen wenden“, meinte ISPA-Sprecher Ebenberger.

Vielleicht aber müsste das Melden einfacher und die Konsequenzen (schneller) erfolgen.

Alle heiligen Zeiten poppt es auf – das Handyverbot in der Schule. Im Bundesland Kärnten gab’s kürzlich dazu einen Erlass. In Wien spricht sich der Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister dafür aus. Die steirische Landesregierung diskutiert ein solches. In Niederösterreich wird es gefordert. Schon im November des Vorjahres beschlossen Schüler:innen beim Jugendparlament – einer zwei Mal jährlichen Simulation im Hohen Haus am Ring – mehrheitlich ein Handyverbot mit Sozialstunden als Sanktionen. Dieses soll für Schüler:innen bis zur neunten Schulstufe gelten. Ab dann sollen die Jugendlichen selber entscheiden dürfen. Die Parlamentarier:innen für einen Tag beschlossen es also für die Jüngeren!

Vor wenigen Tagen wurde eine Umfrage des Österreichischen Bundesverlages mit der JKU (Johannes Kepler Universität Linz) unter Pädagog:innen veröffentlicht bei der sich 949 Befragte knapp zur Hälfte (44%) klar und fast ein weiteres Drittel (30 %) eher für ein Smartphone-Verbot an Schulen ausgesprochen haben. Ein Zehntel war strikt, weitere 16% eher dagegen.

In der Realität österreichischer Schulen haben viele – auch in Schulforen – ohnehin schon diverse Handy-Garagen, -Fächer usw., wo die Smartphones während des Unterrichts abgegeben werden.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… nutzte – wie fast alle anderen Medien auch – die Gelegenheit der jüngsten Studienpräsentation zu sexueller Online-Belästigung von Kindern und Jugendlichen abseits dessen zur Frage, was die Expertin von einem Handyverbot halte.

Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Safer Internet.at: Handyverbote in der Schule zielen darauf ab, dass der Unterricht nicht gestört wird und dass Volksschulkinder in der Pause miteinander spielen. Das hat durchaus Berechtigung. Es ist sinnvoll, dass Kinder dem Unterricht folgen können, in der Pause miteinander reden, kommunizieren, Spaß haben, spielen. Beides sind gute Gründe.

Dass aber diese Themen wie sexuelle Belästigung, Cybermobbing, Umgang mit Online-Quellen deshalb auch verboten werden, macht natürlich keinen Sinn. Es ist also wichtig, dass diese Förderung der Medienkompetenz unbedingt im Unterricht vorkommen muss. Dass Kinder damit in der Schule verlässlich konfrontiert werden, sich mit diesen Themen beschäftigen.

KiJuKU: Wäre es nicht auch sinnvoll zu lernen, wie gehe ich mit dem Smartphone um, wo kann ich wie welche Sicherheitseinstellungen vornehmen, statt es wegzusperren?

Barbara Buchegger: Natürlich, aber überall wo es jetzt schon Handyverbote gibt, kann es in begründeten Fällen wo es zum Beispiel Teil des Unterrichts ist, durchaus aus der Box, dem Spind oder wo auch immer es weggesperrt ist, hervorholen.

KiJuKU: In Australien soll Social Media für Jugendliche bis 16 Jahren verboten werden, was hältst du davon?

Barbara Buchegger: So grundlegende Verbote und noch dazu für so „alte“ Jugendliche werden nur den Reiz erhöhen. Sie werden indirekt die technische Medienkompetenz dieser Jugendlichen eher stärken, weil sie andere Wege finden werden, diese Medien zu nutzen. Gerade in diesem Alter ist die Kommunikation mit anderen etwas ganz, ganz wichtiges. Das werden sie sich nicht nehmen lassen.

In ersten Gesprächen mit Jugendlichen aus Australien haben sie mir gesagt: Naja, wir finden schon unsere Wege!

Vielleicht ist das Thema aber ohnehin schon bald irrelevant, weil Jugendliche dazu übergehen, mit ChatBots zu kommunizieren, Character AI ist so ein Beispiel. Vielleicht haben sie dann gar keine Lust mehr, soziale Netzwerke zu nutzen, sondern werden eher solche KI-Tools verwenden, um so ihren Spaß zu haben. Und ob das besser ist, kann jede und jeder selbst für sich entscheiden.

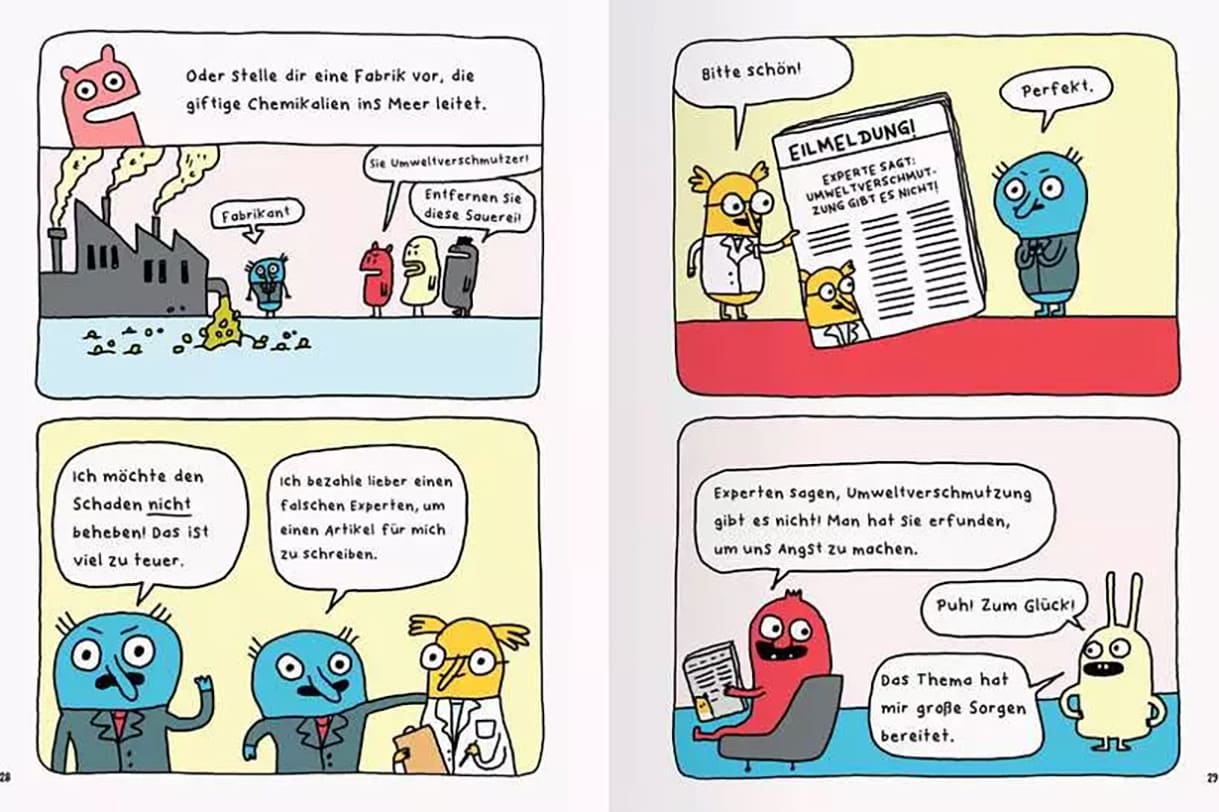

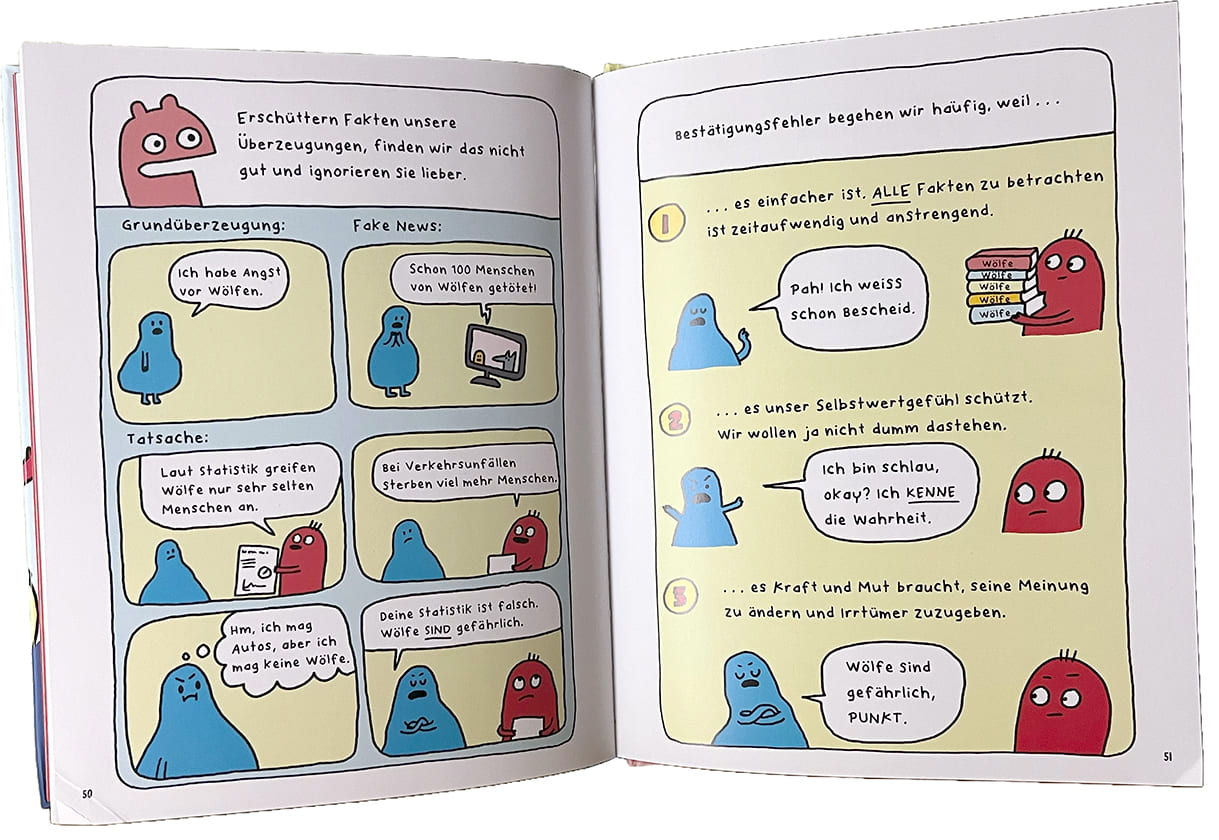

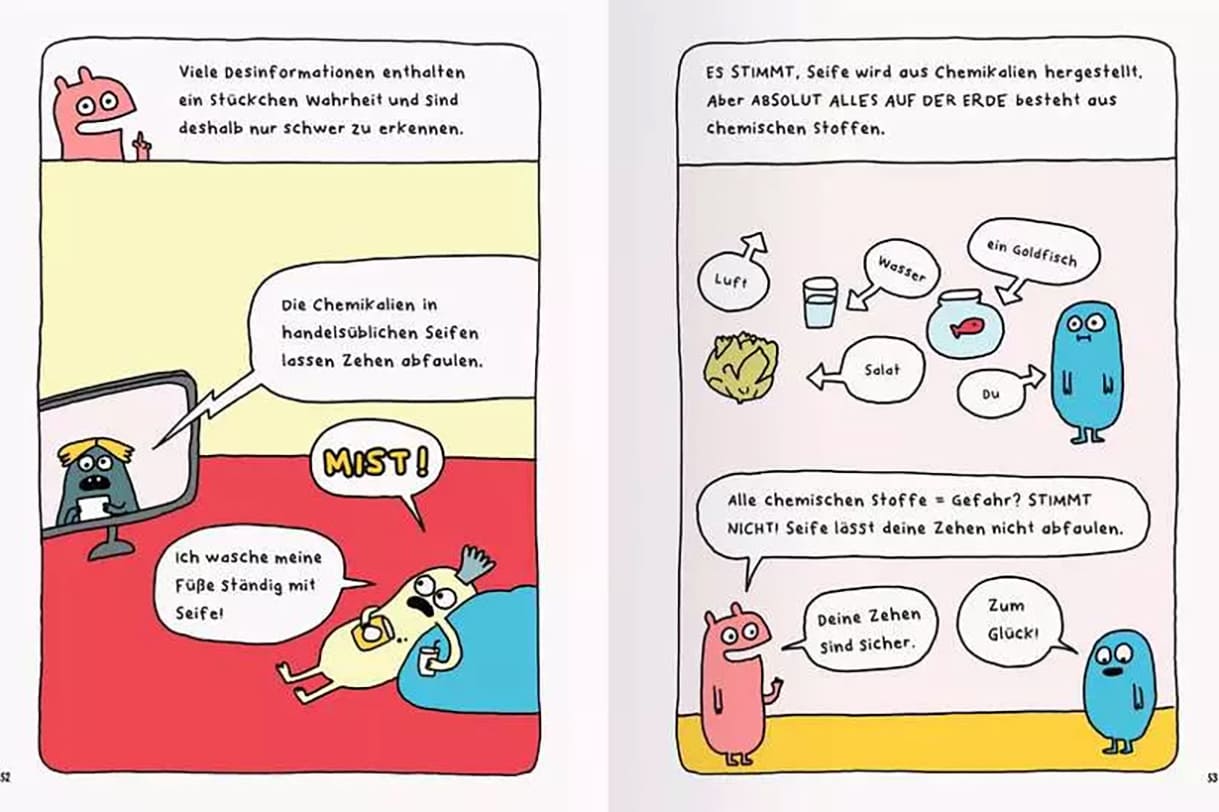

Der sicher witzige Titel wird erst ziemlich weit hinten aufgelöst. „Angriff der Killer-Unterhosen“ heißt dieses Comic-Buch, das sich um Fake News dreht.

„Fake News“ sind sozusagen in aller Munde, dauernd ist die Rede davon. Auch wenn es Falsch-Nachrichten schon immer gegeben hat, durch Internet und vor allem Social Media-Apps verbreiten sie sich heute so schnell und weit wie nie zuvor.

Nicht alles was falsch ist, fällt darunter – es können wie in allen anderen Bereichen auch bei und in Medien Fehler passieren. Darum geht es weniger. Aber was tun? Was ist wahr und was ist (bewusst) falsch?

Antworten darauf gibt es nicht wirklich so leicht. Je ausgereifter die Technik, umso schwieriger das Erkennen. Diese nicht ganz 100 Seiten, die Elise Gravel geschrieben und gezeichnet hat (Übersetzung aus dem Englischen: Ingrid Ickler) schildert einige Methoden und Beweggründe von bewusst in die Welt gesetzten Falsch-Nachrichten.

Dass Unterhosen töten, würde wohl niemand glauben. Aber – und ausnahmsweise wird hier auf dieser Seit ein einer Buchbesprechung schon viel gespoilert… Mit diesem Beispiel zeigt Elise Gravel in Wort und Bild eine Methode wie eine Meldung zu einer Falschnachricht werden kann. Die Schlagzeile (Große Überschrift auf einer Startseite – egal ob in einer gedruckten oder einer Online-Zeitung -, die sie sich ausgedacht hat: „Frau von eigener Unterhose getötet“.

Aber in der Meldung darunter wird beschrieben: Diese Frau ist im Badezimmer auf der auf dem Boden liegenden Unterhose ausgerutscht, mit dem Kopf unglücklich auf ihre Badewanne gefallen und so tödlich verletzt worden.

Sogenannte Zuspitzung, Übertreibung, Verkürzung ist aber nur eine Möglichkeit, wie es zu falschen Nachrichten kommt. In diesem Buch mit vielen – immer erfundenen – Beispielen zeigt die Autorin und Illustratorin in Personalunion, unterschiedliche Methoden und auch Absichten auf, die hinter Fake News stecken.

Das letzte Kapitel mit immerhin fast 30 der 88 Seiten widmet Gravel zehn Werkzeugen, wie du falsche von echten Nachrichten (leichter) unterscheiden kannst. Das eingangs zitierte Beispiel, das auch dem Buch letztlich den Titel gab, ist „Schritt 8: Lese nicht nur die Schlagzeilen“.

Übrigens: Elise Gravel weist aber auch darauf hin, dass es – ähnlich wie Comedians – auch im Medienbereich ähnliches gibt: Satire-Seiten, die bewusst Dinge überspitzen, um humorvoll auf Missstände aufmerksam zu machen.

Mehr als die Hälfte der befragten 400 Jugendlichen würde gerne etwas am eigenen Aussehen ändern, mehr als 100 der 11- bis 17-Jährigen in dieser Studie (Dezember 2023) hat sogar schon einmal über eine Schönheitsoperation nachgedacht. Großen Einfluss auf das eigene Selbstbild, das sie zu Veränderungswünschen veranlasst, haben vor allem Influencer:innen und generell Social-Media-Plattformen im Internet. Dies sind die zusammengefassten Ergebnisse der aktuellen Jugend-Medien-Studie mit stets wechselnden Schwerpunkt-Themen. Anlass ist der alljährliche Safer Internet Day am ersten Februar-Dienstag, dieses Mal bereits der 21., Thema in diesem Jahr: „Schönheitsideale im Internet“. Präsentiert wurden die Umfrage-Ergebnisse am Vortag, dem 5. Februar 2024, vom Österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) und der ISPA – Internet Service Providers Austria gemeinsam mit der Jugendstaatssekretärin in der Bundesregierung, Claudia Plakolm.

Vertiefend zur Online-Umfrage unter den schon genannten 400 Jugendlichen (durchgeführt vom Institut für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung; Studienleitung: Natali Gferer) kamen 56 weitere Jugendliche (zwischen 13 und 19 Jahren) in vier Fokusgruppen intensiver und detaillierter im Gespräch mit saferinternet.at zu Wort. Die Ergebnisse zeigen, dass der Druck auf Jugendliche, unrealistischen Körperbildern zu entsprechen, hoch ist. Gleichzeitig wird die wichtige Rolle der Eltern und anderer Bezugspersonen beim Umgang mit Schönheitsidealen deutlich.

Der Druck, von außen vorgegebenen Idealvorstellungen zu entsprechen, ist nicht neu, gibt es doch schon seit „ewig“ die Formulierung, jemand ist „bildschön“ oder „bildhübsch“. Auch nicht, dass solch ein Druck über Bilder in Medien erfolgt – erinnert sei an (retuschierte) Fotos in Zeitschriften. Im Zeitalter von Social Media, in denen Jugendliche täglich oft mehrere Stunden verbringen, ist er allerdings allgegenwärtiger geworden.

Wobei die Studie nicht nur sozusagen Abgründe zeigt, immerhin sind mehr als zwei Drittel (rund 70 Prozent) der Befragten mit ihrem Aussehen zumindest „eher zufrieden“. Das eigene Aussehen ist übrigens sowohl für Mädchen als auch Burschen von großer Bedeutung – sowohl offline als auch online. So posten 61 Prozent aller Befragten Fotos bzw. Videos, auf denen sie selbst zu sehen sind, und legen dabei großen Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Wichtig ist es ihnen vor allem, schön (68 %), gestylt (64 %) und schlank (54 %) auszusehen. Sich sexy darzustellen, ist für 34 Prozent von Bedeutung, wobei Burschen (40 %) darauf deutlich mehr Wert legen als Mädchen (27%). Hier zeigt sich, dass der Fokus auf das eigene Aussehen entgegen der weitverbreiteten Annahme längst kein reines Mädchenthema mehr ist. Um möglichst gut auszusehen, nutzen die Jugendlichen Licht, Posen und/ oder Handywinkel (54 %) und bearbeiten die Fotos und Videos, zum Beispiel mit Filtern (41 %).

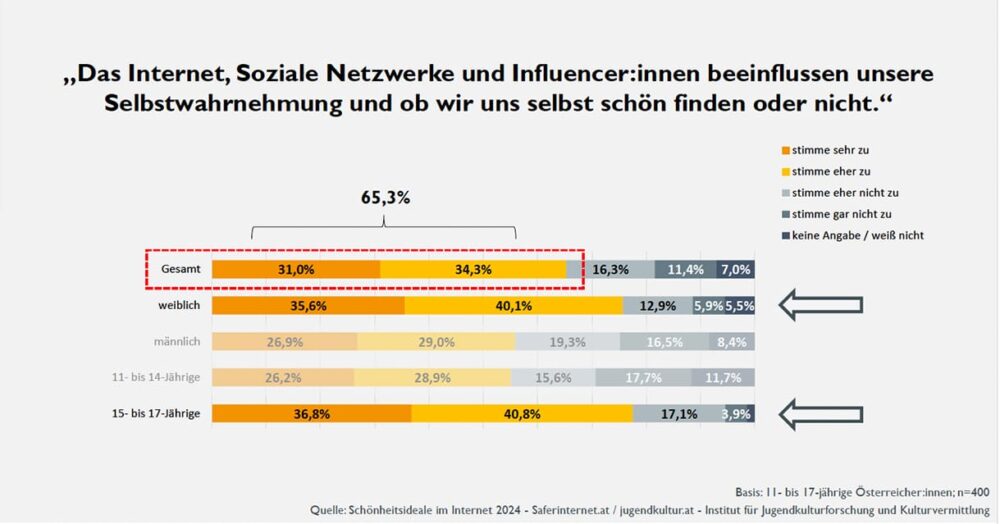

Soziale Netzwerke wirken sich auf die Selbstwahrnehmung aus und beeinflussen, ob man sich selbst schön findet oder nicht – dieser Meinung sind zwei Drittel der Jugendlichen (65 %). Insbesondere Mädchen (76 %) und Befragte ab 15 Jahren (78 %) stimmen dieser Aussage zu.

Vergleiche mit anderen spielen eine große Rolle – und diesen sind Jugendliche gerade im Internet stark ausgesetzt. Fast drei Viertel (71 %) der Jugendlichen bestätigen, dass die in sozialen Netzwerken konsumierten Bilder dazu führen, dass man sich mit anderen Personen vergleicht. Mehr als ein Viertel (27 %) betont die negativen Folgen und gibt an, sich nach dem Scrollen durch die diversen Social-Media-Feeds schlecht zu fühlen. Vor allem Influencerinnen und Influencer aus den Bereichen Beauty und Fitness haben einen Einfluss auf Kinder und Jugendliche, meinen drei Viertel der Befragten (74 %). Rund die Hälfte (53 %) gibt an, aufgrund entsprechender Bilder schon einmal etwas am eigenen Aussehen geändert zu haben. Ebenso viele Jugendliche haben bereits Produkte gekauft, die von Influencerinnen und Influencern empfohlen wurden. 28 Prozent haben sogar schon einmal über eine Schönheitsoperation nachgedacht.

Im Internet haben Jugendliche nicht nur mit unrealistischen Schönheitsidealen zu kämpfen, sondern müssen auch befürchten, Beleidigungen bezüglich ihres Aussehens ausgesetzt zu sein. Fast ¾ (74 Prozent) haben eine solche Situation schon einmal beobachtet. Vor allem Mädchen (84 %) berichten von abwertenden Äußerungen im Internet und in sozialen Netzwerken. Vielleicht spielen auch deshalb Avatare in der digitalen Welt eine zunehmend wichtigere Rolle. Immerhin gibt fast ein Drittel (30 %) an, ein solcher Avatar sollte möglichst gut aussehen.

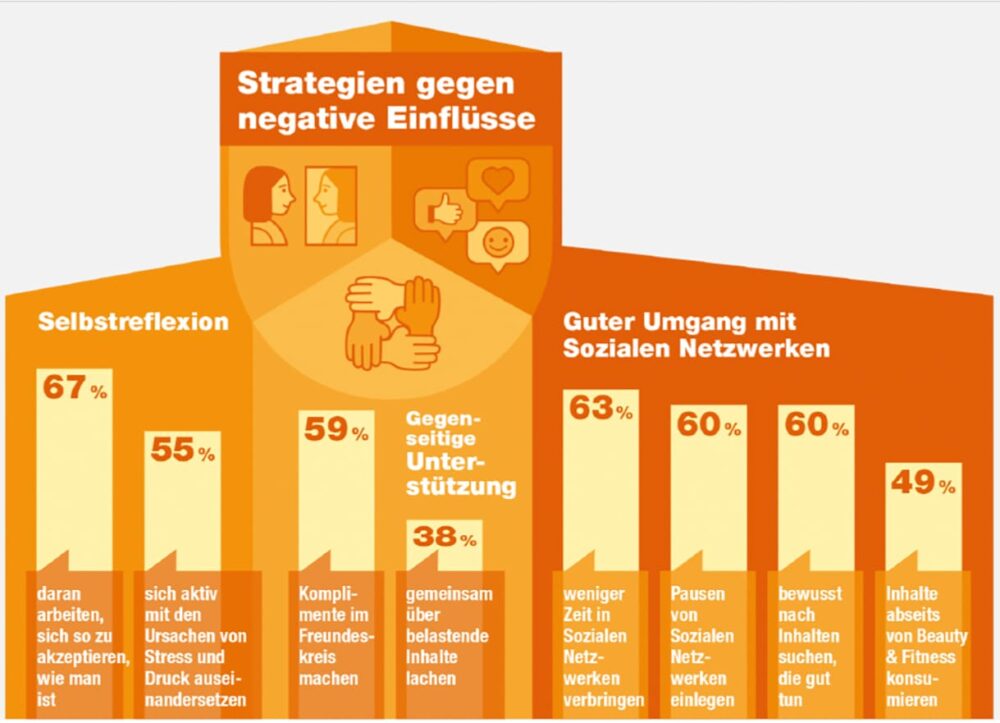

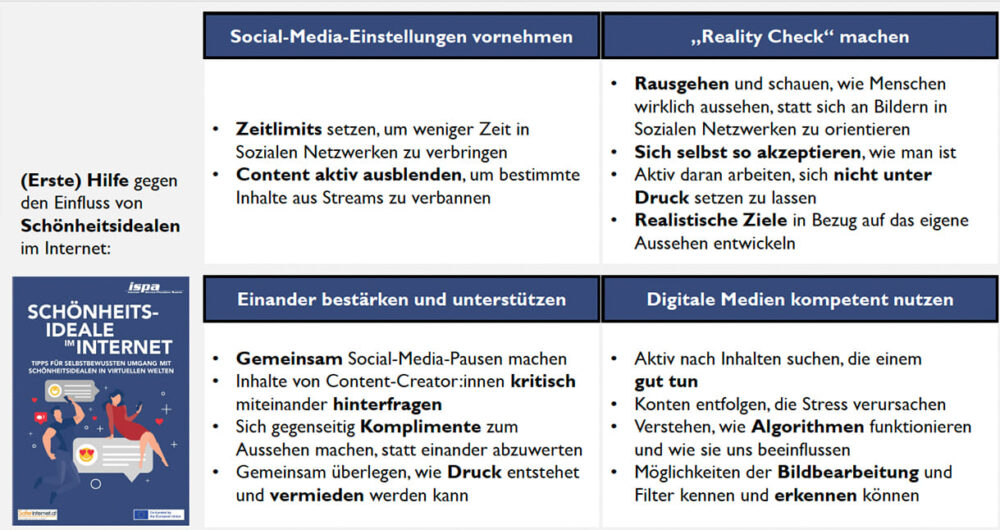

Jugendliche nennen unterschiedliche Strategien, um sich von Schönheitsidealen im Internet nicht negativ beeinflussen zu lassen. Dazu zählt zum einen die Beschäftigung mit der Selbstwahrnehmung: Als hilfreich wird empfunden, an der Selbstakzeptanz zu arbeiten (67 %), aktiv zu versuchen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen (60 %) und zu hinterfragen, warum die konsumierten Inhalte einen selbst stressen oder Druck erzeugen (55 %).

Von den Jugendlichen in den Fokusgruppen wurde als weitere Möglichkeit ein „Reality Check“ genannt – also „rausgehen und schauen, wie die Leute wirklich sind“. Dadurch werde einem die Diskrepanz zwischen der verzerrten Online-Darstellung von Menschen und deren tatsächlichem Aussehen bewusst.

Als weitere Strategie nennen die Jugendlichen einen bewussten Umgang mit sozialen Netzwerken. Dazu zählt vor allem, weniger Zeit in sozialen Netzwerken zu verbringen (63%), Social-Media-Pausen einzulegen (60 %) und gezielt solchen Influencer:innen oder Inhalten zu folgen, die einem gut tun (60%).

Auch gegenseitige Unterstützung wird als relevant empfunden: Sich im Freundeskreis immer wieder Komplimente zum Aussehen zu machen finden 59 Prozent hilfreich, während 38 Prozent dafür plädieren, sich gemeinsam über stressige Inhalte lustig zu machen und darüber zu lachen.

Auch wenn sich die Jugendlichen dieser Strategien bewusst sind, können sie diese in der Praxis zum Teil nur schwer umsetzen. Während beispielsweise 63 Prozent der Jugendlichen in der Umfrage angeben, dass weniger Zeit in sozialen Netzwerken eine gute Vorgehensweise wäre, zeigte sich im Rahmen der Fokusgruppen, dass sie sich der Sogwirkung von Online-Angeboten oft nur schwer entziehen können.

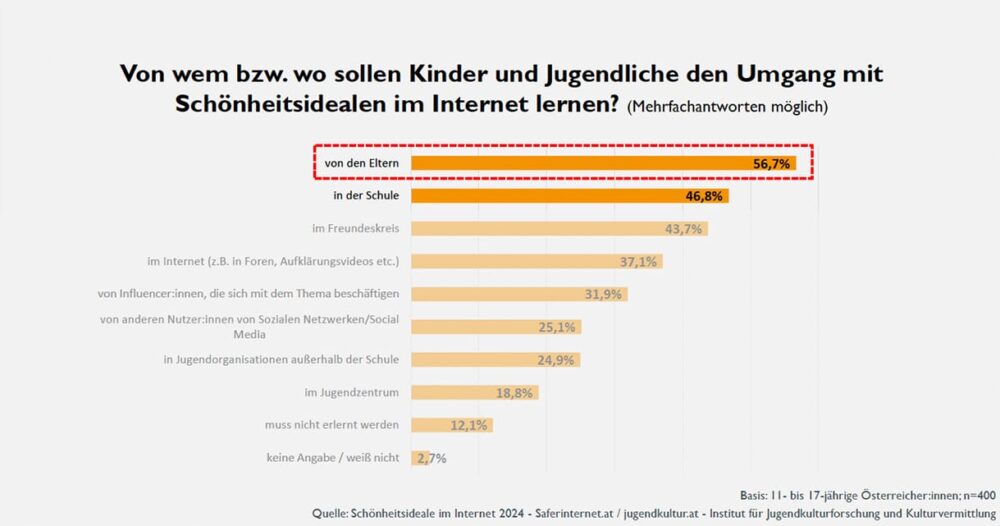

Um Jugendliche bei einem kritischen Umgang mit Schönheitsidealen im Internet und bei der Entwicklung eines gesunden körperbezogenen Selbstbildes zu unterstützen, sind neben Pädagog:innen und Onlineplattformen vor allem Eltern gefordert. 57 Prozent der Befragten sind dieser Ansicht.

„Eltern spielen eine Schlüsselrolle dabei, Jugendliche im Umgang mit Schönheitsidealen im Internet zu unterstützen und ein gesundes, körperbezogenes Selbstbild zu fördern“, erklärt Barbara Buchegger, pädagogische Leiterin von Saferinternet.at. „Die Jugendlichen selbst sehen die Familie als entscheidenden Ort der Aufklärung und betonen, dass der Umgang mit diesen Idealen primär von den Eltern erlernt werden sollte.“

Allerdings verfügen die Eltern oft selbst nicht über ausreichend Medienkompetenz. Sie benötigen nach Meinung der Jugendlichen ebenfalls Unterstützung, damit sie ihre Kinder bei der kompetenten Mediennutzung begleiten können. Den Schulen fällt dabei die Schlüsselrolle zu, auch die Eltern zu erreichen und ihnen Aufklärungsmaterial anzubieten. Gleichzeitig wird die Schule von 47 Prozent auch als wichtiger Ort gesehen, um die Jugendlichen direkt anzusprechen. Möglichkeiten, den Umgang mit Schönheitsidealen im Unterricht zu thematisieren, sehen die Jugendlichen viele. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema anzuregen und die Medienkompetenz junger Menschen zu fördern, ist demnach eine entscheidende Aufgabe von Lehrer:innen.

Aber auch die Plattformbetreiber sind gefordert, ein möglichst vielfältiges Angebot für die Nutzer:innen zu schaffen. Die Befragten sehen aber auch hier Verbesserungspotential: Fast zwei Drittel (63 Prozent) wünschen sich, dass bearbeitete Bilder gekennzeichnet werden.

„Die Plattformbetreiber sind sich bewusst, dass unrealistische Schönheitsideale in sozialen Netzwerken die Selbstwahrnehmung von Jugendlichen negativ beeinflussen können. Sie bemühen sich daher laufend, das Nutzungserlebnis für jeden einzelnen positiv zu beeinflussen, zum Beispiel durch die Möglichkeit, persönliche Präferenzen für Inhalte zu treffen. Gleichzeitig sind alle gefordert, zu Bewusstseinsbildung und einer verantwortungsvollen Nutzung beizutragen“, so Stefan Ebenberger, ISPA-Generalsekretär.

„Es braucht mehr Realität statt Fake-Fotos in den sozialen Medien, um das Selbstbewusstsein junger Menschen zu stärken. Ob Pickel, Cellulite oder Speck an den Hüften – alle sind gefordert, ehrlicher mit dem eigenen Aussehen umzugehen“, meinte Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm. Aktuell strömen nicht nur bearbeitete Bilder das Internet, sondern auch von Künstlicher Intelligenz hergestellte Fotos auch junger Menschen. „KI-Bilder von Menschen, die nicht einmal existieren, halte ich für eine Gefahr, wenn wir über Schönheitsideale junger Menschen reden“, so Plakolm. Sie werde sich daher für eine EU-weite Kennzeichnungspflicht von KI-Fotos von Fake-Menschen in sozialen Medien starkmachen, versprach die Politikerin.

Um Jugendliche bei allen Herausforderungen rund um das körperbezogene Selbstbild zu unterstützen, bietet Saferinternet.at zahlreiche Maßnahmen und Informationsmaterialien an. Im Rahmen von Workshops und Elternabenden, mithilfe einer FAQ-Sammlung zum Thema Selbstdarstellung, diversen Unterrichtsmaterialien und vielem mehr erhalten Interessierte konkrete Hilfestellung und Anregungen auch zu diesem Thema – neben vielen anderen im Umgang mit und im Internet und zwar das ganze Jahr, verstärkt aber im Februar rund um den Safer Internet Day (SID) Auch die neue ISPA-Broschüre „Schönheitsideale im Internet: Tipps für selbstbewussten Umgang mit Schönheitsidealen in virtuellen Welten“ informiert über das Thema und unterstützt mit Tipps für einen selbstbestimmten Umgang mit körperlichen Idealvorstellungen im Internet und auf sozialen Medien.

saferinternet -> aktionsmonat-2024

ispa -> Broschüre Schönheitsideale… -PDF zum Download

Massiv und zentral steht es da. Mitten auf der Bühne. Ein Regal – für Ries:innen. Und in der folgenden Stunde ein, nein DAS Symbol für eine gewisse Art der Kommunikation in Blasen, in Bubbles diverser Social Media-Kanäle. Das Schauspiel-Trio, das die ganz in Weiß gehaltene Bühne– mit Ausnahme des Regals in Holzmuster (Tapete über den Brettern) – des Wiener Kosmos Theaters betritt, unterhält sich in Sätzen, die aus vor allem Facebook stammen könnten, über dieses Regal. Die Rollen wechseln.

Zunächst ist es Johanna Sophia Baader, der das Regal geliefert wurde und sie nicht weiß, wie sie dazu kommt. Das „postet“ sie in die Welt der digitalen Kommunikation – hier natürlich gesprochen in den Bühnenraum. Die Kommentare lassen nicht lange auf sich warten. Vielleicht hast du bei einem Gewinnspiel mitgemacht, meint Gesa Geue. Die Verneinung dessen, ruft den Erklär-Bären auf den Plan. Samuel Simon lässt einen Sermon los, wie Erinnerungen Menschen täuschen können. Doch, nein, es geht um mehr/anderes als Mansplaining. Der gleiche Trialog spielt sich mit vertauschten Rollen im weiteren Verlauf des Stücks nochmals ab.

Die Stunde – Text & Regie: Milena Michalek, Sahba Sahebi, die tatsächlich im Netz Materialsuche betreiben haben – dreht sich um diese oft verbissen geführten Diskussionen im Netz, vielmehr oft eher ums Loswerden der eigenen Position, häufig ohne Eingehen auf das von anderen Geschriebene. Nicht selten auch losgelöst vom realen Geschehen. Das kommt in dem – immer wieder sehr witzigen Stück, dessen Humor nicht zuletzt davon lebt, dass die meisten im Publikum solche und ähnliche Postings kennen, mitunter sich daran beteiligen – Stück wohl am krassesten in jenen Passagen heraus, in dem die jeweiligen Neu-Besitzer:innen des Regals klagen, dass es viel zu klein sei. So klein, dass nicht einmal die eigene Bücher- oder Gewürze-Sammlung reinpasse. Die im Übrigen aus zwei Büchern bzw. zwölf Gewürzen, die im Zuge eines anderen Onlinekaufs erworben worden sind, bestehen.

Das Trio umkreist das Regal – verbal und körperlich. Ja in der letzteren Dimension erklimmen die drei abwechselnd sogar die Bretter, die das Stück bedeuten, Geue bzw. Simon entrollen dabei ihre zuvor die ganze Zeit eingewickelten urlangen Hosenbeine (Bühne & Kostüm: Tanja Maderner). Nicht zuletzt, um nochmals die Größe des Ungetüms, zur Geltung kommen zu lassen – als Gegensatz zwischen Realität und dem was sie selber darüber verbreiten.

Das Regal ist übrigens so groß, dass es tatsächlich erst auf der Bühne zusammengebaut werden konnte, weil es so wie es da steht durch keine Türe hindurch transportiert werden hätte können. Apropos Tür – neben dem Regal sind auch so manche Allerwelts-„Sprüche“ Thema des ironischen Zerlegens an diesem Abend wie „wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich sicher woanders mindestens eine andere“ oder „wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her“, „andere Mütter haben auch schöne Söhne“… In null komma nix mit wenigen Sätzen, oft nur Andeutungen nehmen die drei Schauspieler:innen diese und solche „Weisheiten“ auseinander. Und zeigen damit, dass sinnbefreite Sager nicht eine Erfindung des Social-Media-Zeitalters sind.

Aber auch den bitteren Nachgeschmack zurücklassen, dass es sich dabei um First-first-World-Problems handelt.

Über dem Eingangstor in der Wiener Kaiserstraße stehen die Buchstaben „Bienenhof“. Es duftet nicht nach Honig, Blüten und Blumen finden sich auch nicht. Aber neben dem Firmensitz einiger Geschäfte und Produkte rund um Honig geht’s zeitweise doch ähnlich zu wie in einem Bienenstock. Hier finden sich seit Jahrzehnten Proberäume des Theaters Heuschreck, das seit Jahrzehnten farbenfrohe Fantasie bei jungem Publikum und dessen älterem Anhang setzt. Und immer wieder mieten sich andere Theatergruppen hier in diesen Proberäumen ein. Derzeit das aktionstheater ensemble. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durchquert die mehreren Höfe bis zum Ende und stapft die Stufen hinauf in den Proberaum, um ein paar Stunden dem Entstehungsprozess der jüngsten Produktion zuschauen und -hören zu dürfen. „Morbus Hysteria – Wir haben alle Recht“ hat Ende Mai im Werk X in Wien-Meidling Premiere – ausnahmsweise, sonst finden die Uraufführungen meist in Vorarlberg statt bevor die Spielserie in Wien steigt.

Bevor jedoch auch nur ein Wort auf dem Tanzboden und einem weiteren mit Klebestreifen markierten Stück davor, die die originale Bühnentiefe markieren, fällt, bewegen sich die Schauspieler:innen durch den Raum. Nicht wahllos zum Aufwärmen, sondern gezielt, in Gruppen, synchron bewegen sich Michaela Bilgeri, Thomas Kolle, Benjamin Vanyek – Tamara Stern ist an diesem Probentag krank – diagonal übers Feld. Kirstin Schwab ist irgendwie gegenteilig unterwegs. Den Sitzball mit ihren Armen mal hoch, dann weniger hoch gehalten, schaut sie sich um. Sucht – nicht zielgerichtet. Blick sich um – hin und wieder verschreckt, verstört. Bringt Verwirrung zum Ausdruck. Zwischen „was ist mit denen los“ und „bin ich auf dem richtigen Weg?“

Irgendwie drängt sich der oben genannte Schriftzug über dem Hauseingang auf – Wo geht’s hier zur nächsten Blüte, um Nektar zu zapfen? Aber schnell weggewischt, denn das würde sicher genauso ablaufen, wenn das Ensemble woanders proben würde 😉

Mehrfach wiederholt das Ensemble die Schritte und Bewegungen – nicht in Form eines Einübens, sondern selber noch insgesamt suchend. In einer andere Szene sagt Kirstin einmal „also so, fühlt sich die Bewegung auf dem Ball jetzt für mich ganz falsch an“. Die Sitz-Folge auf den Bällen wird wieder geändert, jetzt wirkt’s stimmig.

Passt alles zusammen, stimmt ein gewisser Rhythmus? Denn das kennzeichnet – neben inhaltlicher Tiefe, Bissigkeit, Humor und Selbstironie – Stücke des aktionstheater ensembles meist in den bisherigen fast dreieinhalb Jahrzehnten.

Nach einigen Wiederholungen scheinen die Bewegungen und Gänge in dieser Szene ziemlich stimmig, nun das Ganze mit Musik. Die Live-Musiker:innen Nadine Abado, Andreas Dauböck, Pete Simpson unterlegen die Szene mit stimmigen Sounds, in anderen dominieren eher sie, geben Takt und Rhythmus vor – auch wenn es mitunter genau gegengleich läuft/laufen soll: Musik rauf, Bewegung runter und umgekehrt – die Gesamtenergie muss passen.

Kritischer, fördernder und fordernder teilnehmender Beobachter der Szenerie ist mittig vor dem Geschehen sitzend Martin Gruber, Mastermind und „Vater“ des aktionstheater ensembles, der jedoch stets ausstrahlt: Wir entwickeln das jetzt gemeinsam. Und tun dies sicher nicht nur, wenn ein Medium zu Besuch ist! Er ist übrigens wohl einer der ganz wenigen, die Regie führen, und doch bei (fast) jeder Aufführung auch anwesend ist – mit gemeinsamer Einstimmung vor dem Stück und gemeinsamer Reflexion danach.

Beim KiJuKU-Probenbesuch mit dabei noch Valerie Lutz, die für Kostüme und Bühne zuständig ist, „Resa Lut“, die Videos produziert, die eingeblendet werden, hin und wieder auch Martin Ojster (Dramaturgie), der nur immer wieder raus muss, um telefonisch das eine oder andere zu checken. Unmittelbar vor der Bühne am Boden sitzt Regie-Assistent Johny Ritter – vor sich auf dem aufgeklappten Laptop-Monitor den Test der aktuelle Stückfassung.

Denn irgendwann wird die Szene natürlich auch mit Text geprobt. Johny spricht jene Sätze ein, die von der erkrankten Tamara kommen würden und ganz selten hilft er bei „Hängern“ aus, die die eine oder der andere kurzfristig hat.

In der eingangs geschilderten Szene dreht sich der Text dann um die Erkenntnis, dass das was einer der Männer so groß hinausposaunt im Prinzip dasselbe ist, das Kirstin schon wenige Augenblicke vorher gemeint hat. Eine – noch immer – häufige Alltags-Erfahrung: Aussagen von Frauen werden häufig(er) ignoriert, sagt ein Mann das wenig später, wird ihm zugehört. Ähnliche Muster erleben auch andere an den Rand gedrängte Gruppen.

Um Kommunikation, um die „Blasen“ (Bubbles), ums Recht-haben dreht sich das neue Stück. „Der Untertitel (wir haben alle Recht) war unser Ausgangspunkt“, sagt Martin Gruber am Beginn der Gesprächsrunde des Ensembles mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… in der Pause zwischen Proben-Einheiten. Und wie immer haben in dem Fall Michaela Bilgeri, Thomas Kolle, Kirstin Schwab, Tamara Stern und Benjamin Vanyek eigene Beispiele eingebracht. Wenngleich nicht immer jede und jeder die eigenen Erlebnisse darbringt, die auch verändert werden können im Laufe der Proben. Das Beharren auf eigenen Positionen, das ich, ich, ich nur ich, das Diskurs, Diskussion, Austausch verunmöglicht, Gräben aufreißt, Solidarität verhindert, Populist:innen den Boden aufbereitet … das will das aktionstheater ensemble thematisieren. „Aber wir wollen auch keine fertige Antwort geben. Wir sind nicht diejenigen die sagen, was richtig ist. Nur wir haben Recht. Wir wollen Anstöße zum selber Nachdenken, zum Reflektieren des eigenen Verhaltens liefern“, so die Conclusio aus der Gesprächsrunde mit den Akteur:innen auf der Bühne und dem Regisseur.

Das Labile, das In-Bewegung-Sein – auch im Sitzen – wird dann nicht zuletzt in den Sitz-„Bubbles“ (!) zum Ausdruck kommen.

Zwölf (sehr) junge Laien-Darsteller:innen – davon einige nur abwechselnd – spielen „Bambi & die Themen“, einer radikalen Umschreibung des Klassikers.

Ein stilisiertes riesiger alter Fernsehapparat macht aus der engen Bühne im Burgtheater-Vestibül einen klassischen Guckkasten (Bühne: Brigitte Schima). Bevor die Schauspieler:innen „Bambi & die Themen“ ins Szenen setzen, läuft düdelige Musik und Schattenfiguren huschen hinter dem Stoffvorhang dahin, um an den rührseligen, traurigen Disney-Film zu erinnern. Bambi, der junge Rehbock (im Original des Autors Felix Salten), der in manchen Verfilmungen oder Theaterversionen schon mal zum Hirsch wurde – was zum landläufigen Missverständnis führte, dass männliche Rehe Hirsche heißen würden -, verliert früh seine Mutter – durch den Schuss eines Jägers. Der Vater ist ohnehin fast nur abwesend, den trifft er erst als er schon selbst fast erwachsen ist.

Die Bedrohung des Waldes und seiner Tiere – konzentriert auf Bambi und seine Freunde Klopfer (Hase) und Blume (Stinktier) – ist im Stück des Autors Bonn Park, das vom Burgtheater-Studio umgesetzt wurde – noch viel krasser. Der Wald brennt. Die Fläche wird marktwirtschaftlich verhökert, das Trio zieht in die Stadt, in der Saurier regieren – viel Panzer, wenig Hirn.

Das Trio zieht gemeinsam in eine WG (Wohngemeinschaft) mit all den dazugehörigen Gemeinsamkeiten, Konflikten und Auseinandersetzungen Jugendlicher bzw. junger Erwachsener auf der Suche – nach dem Platz in der Gesellschaft und auch sich selbst. Und so ist der Text vor allem voller Fragen – und der Herausforderung, Antworten zu geben oder noch viel ärger, Standpunkte einzunehmen…

Und alle Fragen, alle Themen scheinen den selben Stellenwert einzunehmen – ob Allergien, sauberes Trinkwasser, Klmaerwärmung oder auch Insektenstiche und spitze Tischkanten oder skinny Jeans – eben wie sie im Internet oder auf Social Media durch die Time-Line (sc)rollen…

Gespielt wird von jungen Laiendarsteller:innen – die zentralen Rollen der schon genannten Figuren sind doppelt besetzt und deren Spielerinnen kommen abwechselnd zum Einsatz. Bei der Premiere, die Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… erlebte, waren dies Simon Haslauer (Bambi), Anna Sebök (Blume), Elias Burckhardt (Klopfer). Und – Bonn Park hat mit ??? (so heißt die Figur im Text, im Stück bleibt sie namenlos) einen Charakter geschaffen, der von außen in diese ohnehin schon fragile Welt des Trios und der umgebenden Saurier:innen eindringt. Die Premieren-??? spielte Henriette Bayer. Sie taucht mal von hinter oder neben dem Publikum auf, fordert Eintritt in die WG, verwirrt das Trio – und mitunter das Publikum. Gewollt. „???: Du möchtest gern oft und immer das Richtige tun. Aber das solltest du gefälligst lassen. Wer das Richtige tut, verliert!“

Stets im Einsatz sind ein großer Dino – Magdalena Frauenberger steckt in einem dünnen Aufblaskostüm -, sowie die anderen Dinos – nur mit Kopf-Masken (Kostüme: Brigitte Schima): Laura Riso, Johannes Kirchner, Hanna Carina Wattenbach sowie Lina Vahsen (spielt auch sprechenden Rückzugsort).

Regie dieses – vom Lesen her nicht ganz leicht umzusetzenden – Stückes führte Mia Constantine, die im Interview mit Kijuku.at das „Geheimnis“ des Erfolgs verriet: „Das geht nur, wenn du den Text wirklich sehr ernst nimmst und versuchst dahinter zu steigen.“ Das Interview mit ihr – sowie zwei der jungen Darsteller:innen, die bei der Premiere nicht im Einsatz waren – Wanda Gessl (Bambi) und Elisa Perlick (???) – findet sich in einem eigenen Beitrag – am Ende verlinkt.

Neben diesen beiden – die ganz anderes studieren – Biotechnologie bzw. Gender Studies -, gibt es für zwei Figuren noch eine Doppelbesetzung: Mareike Kremsner kann sowohl Blume als auch Klopfer alternierend spielen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen