Der tote Alvin Kelby, der sozusagen als Geist aus und in der Erinnerung die Gedanken – und die Bühne – füllt, ist über weite Strecken viel lebendiger als sein (ehemaliger) Freund Thomas Weaver, der nun für ihn die Trauerrede halten soll. Zwei Stunden lang (eine Pause) spielen und singen Aris Sas und Christof Messner, begleitet von Live-Musik Bernhard Jaretz (Piano; musikalische Leitung), Maike Clemens (Cello) und Sebastian Gerhartz (Klarinette) die vielumjubelte Premiere von „Die Geschichte meines Lebens“ im Theater Spielraum in der Wiener Kaiserstraße.

… selbst lässt sich kürzest so zusammenfassen: Der Erfolgsautor Thomas Weaver kommt zurück in die Kleinstadt, in der er aufgewachsen ist, um den Nachruf auf seinen (einst) besten Freund Alvin Kelby der Trauergemeinde zum Besten zu geben. Dabei werden die Erinnerungen an diese intensive Freundschaft in einzelnen Episoden erzählt. Diese Geschichten hat er für seine Bücher verarbeitet, mit denen er berühmt wurde. Was anderes fiel ihm praktisch nie ein. Schon lange hatte er übrigens die Freundschaft vernachlässigt.

„Die Geschichte meines Lebens“ (im englischen Original „The Story of My Life“) ist ein (Broadway-)Musical (Buch: Brian Hill, Musik und Gesangtexte: Neil Bartram), dessen deutsche Fassung von Daniel Große Boymann in der Inszenierung von Robert G. Neumayr an manchen Stellen gemeinsam mit dem Darsteller-Duo textlich adaptiert wurde.

Zu Beginn und immer wieder zwischendurch wird diese Geschichte verwoben mit dem Schwarz-Weiß-Film „Ist das Leben nicht schön?“ (Originaltitel: It’s a Wonderful Life) von Frank Capra, der wiederum auf der Kurzgeschichte „The Greatest Gift“ (Das größte Geschenk) von Philip Van Doren Stern aufbaut.

George Bailey, der immer wieder Menschen rettet, aber selber viel Pech im Leben hat, will sich in der Weihnachtsnacht von einer Brücke stürzen. Er wird vom Schutzengel Clarence gerettet, der erst in letzter Sekunde seine Flügel bekommen hat. Georges Tochter Zuzu hatte den Spruch geprägt: „Jedes Mal, wenn ein Glöckchen klingelt, bekommt ein Engel seine Flügel.“

Vor riesigen leicht angeknüllt wirkenden leeren Papierseiten in Gestalt von (Lein-) Tüchern, auf und zwischen ebenso umhüllten Würfeln (Ausstattung: Anna Pollack) werden allein durch die Erzählungen berührende und skurrile Geschichten aus der tiefen Freundschaft aus Kinder- und Jugendtagen lebendig. Dabei ist mit Ausnahme zweier Schnee-Engel, die einander an den Händen halten als Lichtprojektion, weder die bärtige Lehrerin, noch das Nachthemd-Gespenst in Plüschpatschen zu sehen. Vor dem geistigen Auge der Zuschauer:innen materialisieren sich diese und noch so manch andere schräge Figuren und Situationen aber durch die schauspielerische und gesangliche Kunst des Duos.

Der chaotischer, liebenswürdige, vor Kreativität und Fantasie sprühende Alvin, dem kaum etwas peinlich ist, inspiriert seinen Freund Tom in Kindheit und Jugend zu verrücktesten Aktionen. Letzterer, der in die Großstadt abwandert, sitzt immer wieder mit einer Schreibblockade vor leeren Papierblättern. Bis ihm – aus der Erinnerung – sein Freund Gedankenanstöße für die nächste Geschichte zukommen lässt. Was ihm Erfolge beschert, aber nach und nach auch arrogant(er) werden lässt. Nach einigen Jahren lässt er seine alljährliche weihnachtliche Rückkehr in die Kleinstadt sausen, antwortet dem Freund auf dessen Postkarten kaum bis nicht mehr.

Die zwei Stunden (eine Pause), in denen die beiden Protagonisten ansatzlos zwischen Sprechtheater und Gesang hin und her switchen, sind gekennzeichnet von so manch witzigen, noch viel mehr berührenden Momenten – jener des Zerbrechens hätte sich ein paar mehr Sekunden verdient. Ausgehend von den beiden Figuren ist das Musiktheater-Stück erfüllt von so großen Themen wie Erinnerung, die schon angesprochene Schreibblockade, vor allem aber, was Freundschaft ausmacht bzw. machen kann oder könnte. Und nicht zuletzt dem Widerspruch Leben im Moment vs. strukturiertem (Karriere-)Plan.

Schon wenn das Publikum den Saal betritt, schreitet der Schauspieler (Paul Wiborny) auf dem Podium der Bühne auf und ab. Bleibt hin und wieder stehen. Nachdenklich, sorgenvoll sind ins ich gekehrte Blicke, die Mimik, die Bewegung vor einem Hänge-Korbsessel, einem schrägen Tischchen aus Straußenfüßen und -hals – der Kopf sozusagen in den Sand gesteckt – und einem kreisrunden, drehbaren Sandbild (Bühne: Raoul Rettberg und Anna Pollack, die auch wie praktisch immer hier im Theater Spielraum für die Kostüme zuständig ist).

Zu Klängen von „Don’t cry für me Argentina“ betritt die ältere, aber viel lebenslustigere Schauspielkollegin (Brigitte West) das Bühnenpodest durch den bunten Perlenschnürl-Vorhang von hinten – sie verkörpert die Mutter des Ersteren in „Reden mit Mama“ (Conversaciónes con mamá), eines spanischsprachigen Stücks von Santiago Carlos Ovés und Jordi Galcerán (nach dem Drehbuch zum gleichnamigen Film von Santiago Carlos Ovés; Deutsch von Stefanie Gerhold). Natürlich ceckt die Mutter, dass den Sohn etwas bedrückt, „denn sonst rufst du ja nur an…“. Dennoch will der nichts von ihrem Kichererbsen-Eintopf – in einem mächtigen Pott auf dem beschriebenen Tischlein, geht eigentlich schon, um … „ich hab gewusst, dass du zurückkommst“.

Er habe seinen Job verloren, könne die Kreditraten nicht bedienen und deswegen müsse er seine und Lauras (seine Ehefrau) Wohnung verkaufen – in der die Mutter wohnt. Sie könne doch zu ihm, seiner Frau und den beiden Kindern ziehen. Nach und nach rückt diese – die namenlos bleibt – damit raus, dass sie nun einen Lebensgefährten hat, einen deutlich jüngeren Mann (69 ist Gregorio, sie ist 82). Obendrein ist der Anarcho-Pensionist.

Von diesem ausgehend thematisiert „Mama“ humorvoll fast im Stile einer Dario Fo /Franca Rame-Komödie sozialpolitisch Alltagsprobleme von Teuerung über Containern (weggeworfene Lebensmittel aus dem Müll retten), Umgang mit älteren Menschen, Gesellschaftssystem insgesamt bis hin zur Forderung „Genug zu essen und guter Sex für alle!“

Mama spürt auch, dass ihr Sohn in seiner Ehe nicht besonders glücklich ist, spricht das direkt an – „schlaft ihr noch miteinander oder ist tote Hose?“ Außerdem kann die Mutter ihre Abneigung gegen die Schwiegertochter nur mühsam verbergen, wohingegen sie die gegenüber Lauras Mutter und damit Jaimes Schwiegermutter genüsslich fast zelebriert; und mit dem entsprechenden Schuss Ironie immer wieder Lacher provoziert.

Die Verhältnisse zwischen Sohn und Mutter scheinen sich in gewisser Weise umzukehren: Die wilde, lebenslustige, aufblühende Mutter, der „vernünftige“, sorgenvolle Sohn, aber in einer Krise. Der erstaunt ist darüber, dass Mama ihm an den Kopf wirft, Gregorio würde ja heute nicht viel was anderes sagen als er Jaime in seiner revolutionären Studentenzeit.

Immer wieder flackert das Licht – kein technischer Fehler wie sich recht spät in einer Szene erklärt, denn der Lichtschalter würde eine Art Wackelkontakt haben, den Gregorio schon reparieren werde…

Irgendwie ist die Situation vertrackt – noch dazu wo gekonnt von der Vorlage des auf dem Film basierenden Stücks und dieser Inszenierung (Co-Prinzipal des Theaters Gerhard Werdeker) sowie dem sehr glaubhaften Spiel der beiden Darsteller:innen – lange um den heißen Eintopf herumgeredet wird; die Mutter mit Anflügen von Demenz spielt.

Völlig anders die Gespräche im zweiten Teil – viel offener und tiefergehender, fast philosophischer – symbolisiert durch einen Zen-Garten auf einer Art Lade, die unter dem Bühnen-Podium hervorgeschoben wird. Dazwischen gehen die beiden kurz ab. Schnürlvorhänge gewendet, tauchen die Spieler:innen neu gekleidet wieder auf, und es dauert doch einige Zeit bis nach und nach vermittelt wird, was sich nun geändert hat.

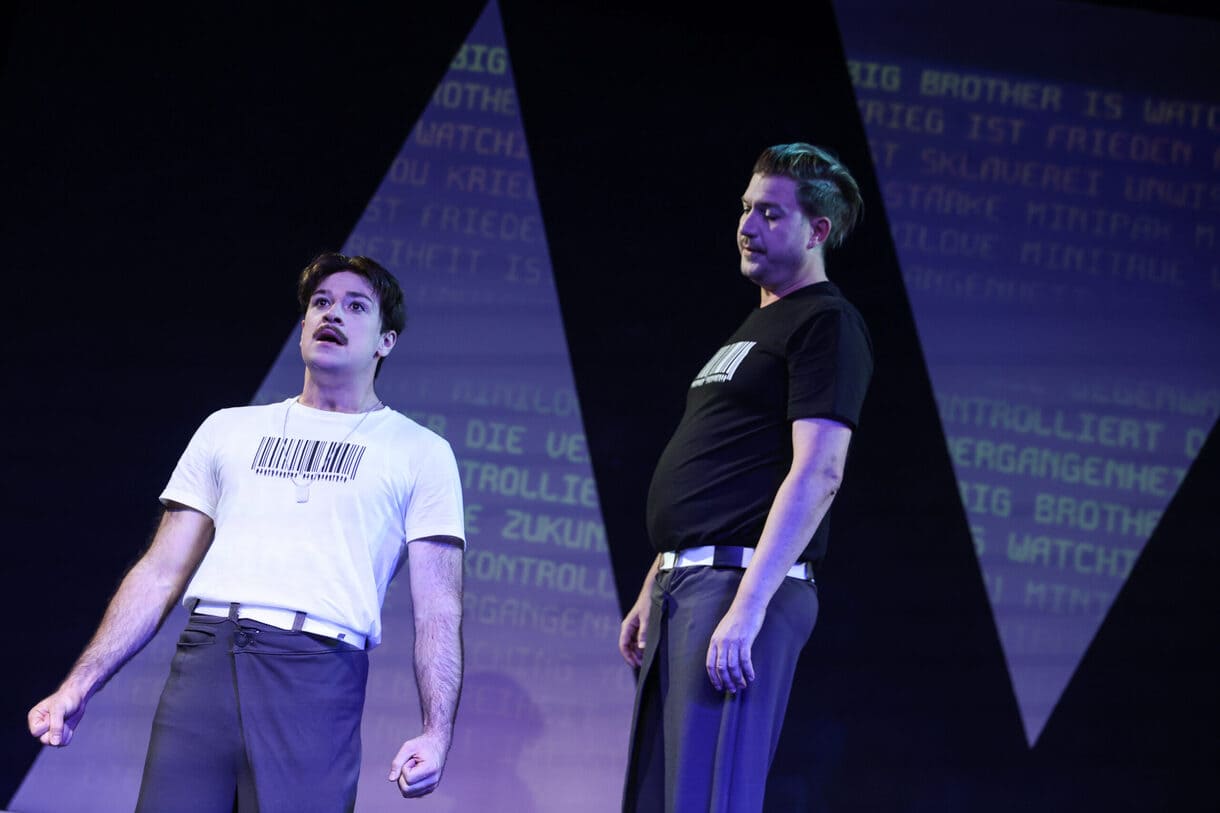

Auch wenn viele den Roman mit seinen (je nach Verlag) rund 300 Seiten gar nicht kennen, so ist sowohl der Titel mit der Jahreszahl „1984“ als auch die andauernde, allgegenwärtige Überwachung, die im Spruch „Big Brother is watching you“ zum geflügelten Wort für genau diese Tatsache geworden.

Der aus dem bewussten Zahlendreher 1948 von George Orwell fertiggestellte (ein jahr später erschienene) dystopische Roman nimmt aber nicht nur die vollkommene Überwachung aufs Korn. Innere und äußere Partei samt ihrer Gedankenpolizei bürsten alles auf Gleichklang. Und dafür müssen Tausende Mitarbeiter:innen frühere Meldungen in allen verfügbaren Medien umschreiben. Begriffe werden in ihr Gegenteil verkehrt: Krieg = Frieden, Freiheit = Sklaverei… Solche Parolen flimmern als Einblendungen über die Rückwand des Theaters Spielraum in der Wiener Kaiserstraße (Video: Robert G. Neumayr).

Dieses kleine, feine, engagierte Theater – Motto: „Wir nehmen Texte beim Wort“ – spielt derzeit eine kompakte, komprimierte 1½ -stündige Version (Regie & Stückfassung: Nicole Metzger, Co-Leiterin des Theaters im ehemaligen Erika-Kino). Viele Nebenstränge aus dem Roman, ja sogar der so wie der „Große Bruder“ immer nur via virtueller Erscheinung auf Monitoren im Roman vorkommende Gegenspieler Emmanuel Goldstein, bleibt außen vor.

Das präzise, oft fast entpersönlichte Schauspiel des Ensembles als auf Konformität gestrickte Bürger:innen Ozeaniens in „1984“, lässt immer wieder auch kalte Schauer über den Rücken laufen. Am Krassesten vielleicht dort, wo Gewalt via „Fernwirkung“ gespielt wird. Winston Smith (Samuel Schwarzmann) und Julia (Julia Handle), die Gefühle füreinander entwickeln und beginnen kritische Gedanken gegenüber dem Big-Brother-Regime zu entwickeln, werden von O’Brien von der äußeren Partei (Peter Pausz) zuerst um den Finger gewickelt und dann als Feinde ge-outet und „entsprechend“ behandelt. Wenn Pausz an einem Ende der Bühne lautstark und gewaltig auf den Boden tritt und am anderen Ende der Bühne die Abtrünnigen zusammenzucken, dann reißt’s dich im Publikum vielleicht sogar noch stärker, als würde er direkt auf sie vermeintlich einprügeln.

Dana Proetsch switcht von der Rolle Parsons, der von seiner 7-jährigen Tochter verraten wird, weil er im Schlaf etwas gegen Big Brother von sich gegeben hat in die von Charrington, in dessen laden Winston ein Tagebuch kauft.

Gabriel N. Walther spielt Syme, der den Job am „Neusprech“ liebt. Zu dieser zählen nicht nur die oben schon erwähnten Umdeutungen. Die (neue) Sprache soll ständig weniger werden. Wozu brauche es „schlecht“ – „un-gut“ reiche. Synonyme werden ebenfalls aussortiert, sogar für mögliche Steigerungen reichten plus bzw. doppelplus vor dem jeweiligen Adjektiv.

Eine schmale, hohe Pyramide auf der Bühne bzw. entsprechende mit weißen Klebebändern auf dem schwarzen Boden markierte Drei-Ecke symbolisieren das Londoner Informations-Ministerium, dem die BBC unterstellt war und das George Orwell angeblich als Vorbild für sein Wahrheitsministerium vor Augen hatte (Bühne: Raoul Rettberg). Haus-Ausstatterin Anna Pollack hat sich für die fünf Schauspieler:innen T-Shirts mit einem riesigen Bar-Code – aber kleinen menschlichen Figuren statt der Zahlen unter den Strichen einfallen lassen – und ein Mittelding aus Rock und Hose für darunter.

Die Theater-Spielraum-Fassung konzentriert sich auf die auch heute nicht minder wichtige und wahrscheinlich noch viel präsentere Verdrehung von Wahrheit(en), aktuell „Fake News“ genannt – in beiden Bedeutungen: Als wirkliche Falsch-Nachrichten wie sie bei Orwell von den Mitarbeiter:innen des Ministeriums für Wahrheit produziert werden, aber auch als Schimpfwort. Zu Letzterem griff der damalige US-Präsident Donald Trump, der seinerseits viel mit Lügen arbeitet, immer wieder gegenüber seriösen Medien. Kaum begannen sie Fragen zu stellen, schleuderte er ihnen „Fake News“ entgegen.

Was Orwell als massive Kritik an Überwachung verstand – und die Leser:innen ebenso, hat sich längst weitgehend umgedreht. Seit einem ¼-Jahrhundert begeben sich Menschen freiwillig in Container, auf Inseln, in den Dschungel, in Häuser, um sich rund um die Uhr von TV-Kameras beobachten zu lassen. Die Fernseh-Show „Big Brother“ wurde 1999 erstmals in den Niederlanden ausgestrahlt.

Nicht nur das. Wir (fast) alle unterwerfen uns mit dem Rausrücken unserer Daten an die Großkonzerne, die sie als Gegengeschäft zu vermeintlichen gratis-Suchmaschinen und Social Media in Zahlung nehmen, praktisch der Rundum-Überwachung unserer Aktivitäten, Einkäufe…

Diese Überlegungen gehen den Zuschauer:innen beim und nach dem Besuch sicher ebenso durch den Kopf wie das Grübeln bei so manchen Nachrichten, ob die nun echt oder nicht, sozusagen Fakt oder Fake sind. Und „Neusprech“ ist so fern ja nicht, wenn Kündigungen „Freisetzungen“, Schrumpfen der Wirtschaft „Minuswachstum“, Deportationen „Außer-Landes-Bringung“ genannt werden…

Die 718.373 Einwohner:innen des Großherzogtums Hessen mussten insgesamt 6 Millionen und 363.363 Gulden an direkten und indirekten Steuern, Strafen und anderem zahlen. Und wurden mit einem Gutteil dieses Geldes unterdrückt. Das und so manch anderes in Sachen Herr-schaft der Fürsten über das Volk prangerte der berühmte Dichter Georg Büchner (1813 – 1837; u.a. „Leonce und Lena“, „Woyzeck“; „Dantons Tod“) in seiner „Flugschrift „Der Hesssiche Landbote“ an.

In der Kampfschrift rief er die Bürger:innen dazu auf, sich gegen Ungerechtigkeiten aufzulehnen und für Demokratie zu kämpfen. Daraufhin wurde er steckbrieflich gesucht und musste aus dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt flüchten – nach Straßburg.

Der bekannteste Spruch aus diesen rund zehn Seiten hat sich bald danach verselbstständigt, kaum wer weiß, dass „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ aus diesem kurzen Werk Büchners stammt. Und obwohl fast 200 Jahre alt finden sich so manch aktuelle Anklänge. Fällt einem beim Satz „Ihr seid wie die Heiden, die das Krokodil anbeten, von dem sie zerrissen werden“ nicht ein, wie es sein kann, dass Massen rechtsextreme Populisten wählen, die mindestens einen Tag Diktator sein wollen?

„ARBOS – Gesellschaft für Musik und Theater“ machte aus dem gesamten „Landboten“-Text eine rund eineinhalbstündige visuelle, musikalische Performance mit der das aktuelle, 25. Visual-Festival am Wochenende im Wiener Theater Spielraum eröffnet wurde.

In der hintersten Bühnenreihe sitzen die Musiker:innen Thomas Trsek (Violine), Gregor Narnhofer (Klarinette, Saxophon, Bassklarinette), Bojana Foinidis (Akkordeon) und Adi Schober (Schlagwerk). Sie entlocken ihren Instrumenten nicht nur bekannte Töne. Auch Winseln, Wehklagen oder Schnaufen erzeugen die Musiker:innen.

Vor ihnen warten vier Schauspieler:innen – Markus Rupert, Werner Mössler, Markus Pol, Rita Luksch – auf ihre Einsätze. Dazu erheben sie sich und treten an das Notenpult im Vordergrund. Georg Büchners Text sagen sie in Österreichischer Gebärdensprache. Abschnittsweise wiederholt Alfred Aichholzer die jeweiligen Textpassagen in deutscher Lautsprache, wobei er jeweils zu Beginn und am Ende auf eine Riesentrommel schlägt.

Komponiert haben die Musik, die nicht nur zu hören, sondern auch stark zu sehen ist, Werner Raditschnig und Herbert Gantschacher, der auch Regie führte. Und der „Vater“ von Arbos ist, das „Visual“ veranstaltet, das in den ersten Jahren noch Gehörlosentheaterfestival hieß.

Das Festival – mit Vormittagsvorstellungen für Schüler:innen und Abendvorstellungen – läuft noch bis 17. Mai 2024 – Details zu allen Aufführungen, Performances und einer Stationenwanderung in der Infobox unten.

Viel poetische Romantik versprüht schon das Ambiente von „Davor / Danach“, einem Experiment im 41. Jahr des kleinen, feinen, engagierten „Theaters Spielraum“ (seit 22 Jahren im ehemaligen Erika-Kino in der Wiener Kaiserstraße). Experiment, weil zum ersten Mal ein Musical gespielt wird. Mit viel Liebe, Wärme, aber auch so manchem Beziehungsstress und nicht selten auch Komik im Schauspiel und dem vollen, warmen, mitunter eben brüchigem, traurigem Klang in den Stimmen der beiden Protagonist:innen. Und vollem musicalischen Tönen des Live-Musik-Trios.

Ach ja, das Ambiente: Ein riesiger, einfacher Baum mit vielen kleinen Schwarz-Weiß-Zeichnungen auf seinem Stamm, den Ästen und sogar den Wurzeln (Bühne: Raoul Rettberg). Darunter bzw. dazwischen sitzen drei Musiker:innen, die die knapp mehr als zwei Stunden (eine Pause) live – Piano, Gitarre und Cello – spielen, und das schauspielende und singende Duo begleiten.

„Davor / Danach“, vor zehn Jahren von zwei Briten für ein japanisches Theater geschrieben und komponiert, erzählt die Geschichte des Liebespaares Ami und Ben. Zu Beginn erleben wir sie, wie sie bei diesem Baum – auf einem Hügel mit Weitblick – aufeinander treffen. Sie erkennt ihn, für ihn ist sie eine neue Begegnung. Sie waren schon früher ein Paar, er hatte einen Autounfall mit nachfolgendem Gedächtnisverlust.

Das sagt sie ihm aber (noch und viel zu lange) nicht, weil sich eine neue Romanze auftut und sie Angst hat, die zerstören zu können durch die Erinnerung an früher. Dürfte – wird auch später gespielt und gesungen – nach intensiver Zweisamkeit schief gegangen sein. Das weiß das Publikum aber noch nicht die männliche Figur.

Immer wieder pendelt das Stück zwischen dem Jetzt, sozusagen dem Danach, und dem Davor, also der Vergangenheit. Der Einfachheit halber hat Anna Pollack Denise Jastraunig (Ami) und Florian Sebastian Fitz (Ben) fürs Davor schwarz-weiß gekleidet mit leichter Verwandelbarkeit in ein buntes Danach (ein blumenartig farbenprächtiger Wickelrock für sie und ein abendsonnenfärbiges Sakko für ihn. Die drei Musiker:innen sind in weiße Anzüge mit schwarzen Strichen – fast gezeichnet – gehüllt. Musikalische Leitung und Live-Piano: Bernhard Jaretz, an der Gitarre am Premieren-Abend Patrick Henriquez (der sich bei Vorstellungen mit Niko Georgiades abwechselt sowie Margarethe Vogler (Cello; die alternierend mit Maike Clemens streicht).

Farben bzw. keine auch in Teilen der Bühne. Der große, schräg an der Wan im Hintergrund hängende Bilderrahmen bleibt die gesamte Zeit leer, die Rahmen an den Seitenwänden sind eine Art Reminiszenz an den Suprematismus-Maler der sowjetischen Avantgarde Kasimir Malewitsch (weltberühmt für sein schwarzes bzw. weißes Quadrat). Auf den Stufen des Podests (Hügel) hängen an den Treppen ebenso wie auf dem Baum viele Schwarz-Weiß-Zeichnungen – vom schon genannten Bühnenbildner sowie der Assistentin für alle Bereiche, Alice Gonzalez-Martin.

Der Hügel und der Baum waren übrigens DER Platz des Liebespaares im „Davor“. Sie eine starke Business-Frau, er ein unbekannter Maler mit Brot-Job als Kellner, unter anderem. Im Restaurant, wo er arbeitete und sie an ihrem Geburtstag versetzt wurde, kommen sie über ein Missgeschick einander nahe, danach immer näher, doch … – Details seien nicht gespoilert, auch wenn der Abend weniger von den durchaus spannenden Wendungen als von den tiefen gespielten und gesungenen Emotionen lebt. Und von dem Versuch einer Art zweiter Chance – mit unterschiedlichen Start-Positionen.

Das Originalkonzept, die Musik sowie die Songtexte stammen von Stuart Matthew Price, der sie im kapitelweisen Hin- und Herschicken mit Timothy Knapman (Buch und ergänzende Songtexte) vor rund zehn Jahren innerhalb weniger Wochen verfasst bzw. komponiert hatte. Für die – gerade angesichts von Songtexten nicht leichte – Übersetzung ins Deutsche sorgte Robert G. Neumayr, der auch Regie führte.

So gut gespielt – sowohl Musik als auch Schauspiel – und gesungen, so berührend die dargestellten Gefühls-Auf und Abs, so bleibt doch als bitterer Wermutstropfen sehr altbacken klischierte Frauen- bzw. Männer-Rollen. Der frei schwebende, Zeit und Raum vergessende, Künstler und die dienende, sich um alles aufopfernd kümmernde Frau. Im Davor handelt sie zunächst immer nach den Wünschen des Vaters – der sie via „Fernwartung“ zu allen Unzeiten am Handy dirigiert. Im Versuch sich aus dieser Umklammerung ein wenig zu befreien, landet sie in der Romanze und tiefen Liebe zu Ben. Obwohl sie Power ausstrahlt, ordnet sie sich dessen Zeit-Missmanagement unter.

Nach Trennung, seinem Unfall und der zufälligen Wieder-Begegnung, kämpft sie sanft darum, dass er wieder sein Gedächtnis findet, massiver dafür, dass er seine Bilder in ihrem nunmehrigen Geschäft, einer Galerie ausstellt…

In ähnlicher Struktur kracht’s wieder. Knapp vor dem Ende der Moment, wo er gehen will, weil er erkennt, ihr zu schaden. Das wäre ein schöner Schluss gewesen – beide gehen mit der Erinnerung sowohl in Herzen als auch in Hirnen an schöne Zeiten. Doch nein, ein klassisches „Happy End“, es wird wieder…

… war bei der Premiere anwesend, der Komponist und Songtexter wird zu einer der letzten Wiener Aufführungen kommen. Timothy Knapman meinte nach der Premiere, es sei die beste Version ihres Stücks gewesen. „Und das sagen Sie, obwohl Sie ja gar nicht Deutsch verstehen?“, fragte Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… danach den Stück- und einige Songtexte-Schreiber. „Stimmt, aber am Ende hatte ich Tränen in den Augen“, verrät Knapman. Auf die Kritik an den klischierten Frau-Mann-Rollen meinte er: „Wir haben auch ein anderes Stück mit genderfluiden Rollen, aber hier wollten wir nicht Rollen schreiben, wie wir sie uns wünschen, sondern wie es sie noch immer gibt.“

Im Übrigen verriet er dem Journalisten, dass dieses Musical bisher viel öfter in anderen Ländern als in ihrer englischen Heimat gespielt worden ist. Fünf Jahre lief es in Japan, auch in den Niederlanden war es zu sehen, in England bisher nur ganz am Anfang wenige Male und während der Pandemie als aufgezeichneter Stream.

Weil die Zeit immer hektischer, aufgeregter werde, darum wählte das kleine, feine, sehr engagierte Theater Spielraum – Motto: „Wir nehmen Texte beim Wort!“ – für seine jüngste Produktion einen Klassiker, der einen Gegenpol setzte: Sten Nadolny in seinem Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“, vor genau 40 Jahren erschienen (1983).

Folgerichtig beginnt recht langsam, Erwachen aus „eingefrorenem“ Zustand (freeze) in einer Art Zeitlupe. Um dann doch in den nicht ganz zwei Stunden (110 Minuten, ohne Pause) kurzweilig die Grundlinie des berühmt gewordenen Romans anschaulich miterleben zu lassen.

Hauptfigur des Romans – im Stück dreht sich fast alles um seine Geschichte, doch die vier Schauspieler:innen agieren annähernd gleichgewichtig – ist John Franklin (Adrian Stowasser). Er und Christian Kohlhofer, Julia Handle sowie Nicole Metzger, die gemeinsam mit Regisseur Peter Pausz aus dem Roman eine spielbare Bühnenfassung geschrieben hat, agieren in Matrosen-ähnlichen Gewändern (Kostüme wie immer dem Stück, der Zeit und dem Bühnengeschehen angepasst von Anna Pollack). Wer gerade das Sagen hat, drückt optisch eine dunkle Uniformjacke aus – an den Schulterpolstern glänzende „Auszeichnungen“ aus einer Vielzahl von (Zeiger-)Uhren.

Die fast zwei Stunden, die nie auch nur einen Moment der Langeweile ausstrahlen und dennoch nicht hektisch ablaufen, spielen sich in einem immer wieder mit wenigen Handgriffen wechselnden Bühnenbild (Raoul Rettberg) ab, die von vornherein – sowohl jedes einzelne hölzerne Teil, besonders aber in ihrer Gesamtheit das Bild von Schiffen in den Köpfen des Publikums erzeugen.

John Franklin hat wirklich gelebt (1786 bis 1847), war englischer Kapitän großer (Forschungs-)Schiffe und vor allem im hohen Norden auf Suche, wenngleich er wenige Jahre auch auf der anderen Seite der Erdkugel, in der südöstlich von Australien gelegenen Insel, die heute Tasmanien heißt, unterwegs war.

Das mit der Langsamkeit ist die literarische Freiheit des Autors, die er daraus erdachte, weil Franklin – so Überlieferungen – eher bedächtig überlegte, bevor er Entscheidungen traf. Daraus zimmerte Nadolny, der drei Jahre zuvor in Klagenfurt den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hatte und das Preisgeld unter allen Teilnehmer:innen aufteilte, um „den Wettbewerb zu entbittern“.

Seine Erzählung – auch die in der Inszenierung im Theater Spielraum – setzt beim zehnjährigen John ein, der von anderen zum Außenseiter wird, heute würde dafür das Wort gemobbt verwendet werden – wobei hier sicher sehr viel literarische Freiheit in den Roman floss. Vielleicht setzte Nadolny schon bei seiner Hauptfigur dieses Romans ein, weil die Geschichte auch schon bei ihm früh begonnen hatte.

Wie dem – wie immer im „Spieltraum“ umfangreichen, hintergründigen – Programmheft (wahrscheinlich den besten der Stadt) zu entnehmen ist, hatte das Schicksal der bei ihrer letzten Expedition im ewigen Eis verschollenen Forscher, namentlich John Franklins, Sten Nadolny schon als Schüler interessiert. Das schreib er im Einleitungsabsatz eines Artikels für die deutsche Wochenzeitung „Die Zeit“ Anfang dieses Jahres anlässlich des 40. „Geburtstages“ dieses Romans. Damals träumte er davon, selber eine Expedition zu leiten, um die verschollenen Schiffe bzw. eventuelle Überreste zu finden. Um viel später daraus einen Roman zu schreiben.

Im Hintergrund ein bunter Schriftzug „Happy Birthday“, davor ein gar nicht so happy wirkendes Geburtstags„kind“ namens Fabian, weil einsam (Valentin Schuster). Was zunächst droht, auch so zu bleiben, erfolgt doch ein Handyanruf von Freunden – fürs Publikum auf laut gestellt. Die teilen fröhlich mit, wir bleiben auswärts, kommen heute nicht. Aber dann kündigen die Stimmen aus dem Off (Christoph Hackenberg, Marcin Marszałkowski) noch eine Überraschung an.

Diese kommt in Person einer Frau (Andrea Nitsche) in (bewusst) billig wirkendem Lack und Leder. Was wiederum dem Titel des Stücks „Eine Nacht mit Lady Macbeth“ (Theater Spielraum, Wien-Neubau) eine ironische Note verleiht. War sie doch im Shakespeare’schen Drama doch eher die treibende Figur und Kraft hinter dem ehrgeizigen Machtstreben ihres Mannes, kommt hier als Art Domina daher.

Das Outfit der Schauspielerin bringt gleich mal äußerlich zum Ausdruck, was die Anrufer ihrem Freund Fabian schenken wollten. Diese Nacht für alles zu Diensten, so will sich die Besucherin präsentieren.

Doch Fabian wehrt jede Annäherung ab, durch jede Körperbewegung, durch das Wegrollen in seinem fahrbaren Untersatz, wenngleich sprachlich nicht ganz so leicht verständlich. Das braucht schon einige Zeit, um sich an das von ihm Gesagte heranzuhören. Valentin Schuster, seit Kindheit (Amateur-)Schauspieler, hat auch eine Sprachbehinderung, aber – gleich mal vorweg – keine kognitive Beeinträchtigung.

Und obwohl weggewiesen, geht die Gästin natürlich nicht gleich. Das wären dann ja nur wenige Theaterminuten – und schon gar kein Stück. Auf diese erste Ablehnung folgen – erwartbar – Wendungen. Magdalena Marszałkowska hat als Autorin – und Regisseurin – eine klug gebaute Dramaturgie geschrieben und inszeniert, die auf spezielle Weise den Stücktitel ins Spiel bringt. Denn Mona, so der Figurenname der Besucherin, ist zwar von den Freunden als Sexual-Assistentin gebucht worden, aber in Wahrheit – katastrophal freie Schauspielerin, daher Schulden, daher dieser Job. Und sie würde so gern eine große Rolle, etwa eben die von Lady Macbeth spielen.

Aber weil von Fabians Freunden bezahlt – 1342 € – kann/will sie nicht gleich gehen, hätte Skrupel, das Geld ohne erbrachte Dienstleistung zu nehmen. Neben dieser äußeren Bedenken, triggert sie irgendwie auch die Herausforderung, die ihr von Fabian entgegengebrachte Ablehnung zu überwinden. Vielleicht auch als eines der wenigen Erfolgserlebnisse, schildert sie doch zwischendurch Bühnen-Versagen wegen vergessener Texte und überhaupt klagt sie, keine Freund:innen zu haben. Ist also in Wahrheit einsamer als Fabian zu Beginn des nicht ganz 1 ¼-stündigen Stücks.

Ja nach und nach kommt Mona drauf, zwar selber gesunde und hübsche Beine zu haben, aber sozial und emotional ärmer dran zu sein als Fabian und dümmer – weil sie sich wie schon erwähnt Rollentexte kaum merken kann. Die Rollen beginnen sich zu verkehren. Die „Domina“ zeigt Schwächen, der scheinbar Schwache, weil erst übers Geschenk der Freunde mit Freuden versehene, zeigt immer mehr Stärke – und Einfühlsamkeit für seine Besucherin. Womit er auch mehr Nähe zulassen kann.

Doch nie und nimmer droht „Eine Nacht mit Lady Macbeth“ eine schnulzige Happy-End-Geschichte zu werden (Dramaturgie: Mich Pabian). Dafür hat die Autorin und Regisseurin genug – sich organisch ergebende – Wendepunkte eingebaut. Und dafür, dass es kein Drama ist, würzt Magdalena Marszałkowska ihr Stück mit so manchem Wort- und die beiden Schauspieler:innen dieses mit Spielwitz. Wobei ein Gutteil des Humors aus Elementen des sich selbst ein bissl auf die Schaufel Nehmens besteht.

Der Applaus – bei der Premiere sogar sehr heftig – erfolgte ganz sicher nicht aus Mitleid, sondern ist dem großartigen Schauspiel sowie dem starken und berührenden Stück geschuldet. Das ist übrigens auf Valentin Schusters Initiative zurückzuführen, wie die Regisseurin nach der umjubelten Premiere gestand. Er hatte gesagt, „schreib ein Stück über einen Menschen wie mich.“

Unter dem Titel „Habt ihr mich verstanden“, gibt es übrigens einen – im Internet nachzulesenden – Monolog von Valentin Schuster, den er einst auch spielte. Darin setzt er die hier gestellte Frage so fort: „Ich glaube nicht, daher meine Frage: Warum fragt ihr nicht nach? Ist es, weil ihr mich nicht verletzen wollt, oder denkt ihr etwa, ich wäre nicht nur körperlich, sondern auch geistig eingeschränkt? Mit diesem Vorurteil bin ich täglich konfrontiert, und wisst ihr was? Ich habe genug davon! Ich will nicht mehr als „dumm“ wahrgenommen werden. Ich möchte, dass mir Menschen mit einem mir gebührenden Respekt gegenübertreten, egal, ob sie mich kennen oder nicht. Und dieser Respekt äußert sich nicht darin, höflich zu nicken, auch wenn ihr mich nicht verstanden habt. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr beim zweiten oder dritten Mal versteht, was ich euch sagen möchte, aber man findet immer eine Möglichkeit zu kommunizieren. Und wenn es ist, dass jemand meine „Sprache“ übersetzt.“

Ein stilisierter Garten aus vier Streifen Rasenteppich im Quadrat mit sozusagen einem eckigen „Loch“ Erde in der Mitte. An einer der hinteren Ecken ein kleines Bäumchen das aus Kisten wächst. Zwei Schauspieler und eine dichte, knappe Stunde Skurrilität, Spiel- und Wortwitz beim Culturel Clash zweier Lebensphilosophien. Mein’s oder nicht mein’s – das ist hier die Frage in „Hier liegt der Hund begraben“/ „Tu leży pies pogrzebany“.

Aber kurz mal der Plot des Stückes – ausgedacht und geschrieben von Magdalena Marszałkowska (ins Deutsche übersetzt von der Dolmetscherin und Schauspielerin Liliana Niesielska): Ein auf den – nicht nur – ersten Eindruck Obdachloser (in der deutschen Version – dazu später weiter unten: Florian Sohn) kommt, teils turnend herein, lässt sich auf dem Grundstück nieder. Da tanzt ein im schlecht sitzenden Anzug auf Businessman tuender Simon Löcker herbei und will Ersteren vertreiben. Denn, so behauptet er felsenfest überzeugt, das Grundstück sei seines.

Der Kontrahent macht sich zunächst einmal eher lustig über die Attitüden des „Besitzers“, der Streit schaukelt sich auf. Vor allem, als der „Obdachlose“ dem anderen eröffnet, er hätte den Garten gekauft – von dessen Ehefrau. Irgendwo aus einer seiner Taschen kramt er auch eine (Supermarkt-)Rechnung heraus, den Kaufvertrag, den der nun (Vor-)Besitzer zerfetzt. „War nur eine Kopie!“

Soweit die Grundgeschichte, in deren Verlauf sich herausstellt, der bis dahin und noch immer vermeintliche Besitzer lebt gerade in Scheidung, sein Unternehmen geht den Bach runter und wenn er jetzt noch den Garten verlöre, dann wäre er bei seinem Vater als der völlige Versager unten durch. Ihm geht es mehr um den Besitz, den Status, wie er gegenüber anderen dasteht. Der andere, der nunmehrige Besitzer – auch wenn er auf Kleinst-Raten den Kaufpreis bis ins nächste Jahrhundert zitzerlweise abzahlt – richtet sich eher gemütlich ein, scheint einfach leben zu wollen. Wenngleich er in der Achterbahn der Kommunikation der beiden – von feindselig über neutral bis annähernd und wieder zurück – gesteht, ähnliche Tiefpunkte schon hinter sich zu haben.

Mit viel szenischem und so manchem Wortwitz spielen die beiden in der Regie von Florian Thiel sozusagen zwischen Haben und Sein.

Und das Ganze gibt es auch – in der jetzigen Spielserie im Theater Spielraum in der Wiener Kaiserstraße (Details siehe Info-Box) nur ein einziges Mal in der polnischen Originalsprache, in der Regie der Autorin selbst. „Das ist aber dann ein ganz anders Stück, auch wenn es derselbe Text ist“, verrät sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „Die beiden Typen sind einfach ganz anders vom Leben gezeichnet, auch viel älter.“

Wie kam’s zu dem Stück, dessen Titel ein Sprichwort ist, das im Stück vorgeblich für den (Vor-)Besitzer echt ist, weshalb er den Garten so unbedingt (wieder) haben will. Das wollte der Reporter von der Autorin wissen. „Vor ein paar Jahren hab ich aus Polen die Anfrage von zwei Schauspielern bekommen, ob ich ein Stück für sie schreiben möchte. Es sollte um Obdachlosigkeit gehen und die andere Information war, der eine ist 1,68 und der andere 2,05 klein und groß. Dann hab ich überlegt, mit Klischees gespielt, und es sollte ein Gegensatzpaar sein… ja und so kam’s zu diesem Text.“

Allerdings hat sie von den beiden danach nie wieder etwas gehört, sich irgendwann am Strand von Sansibar (Insel, die zu Tansania, Ostafrika gehört), wie sie weiter erzählt, gedacht, „aber irgendwie muss es raus, die beiden Figuren sind so etwas wie meine Söhne geworden, die nun endlich geboren werden müssen“. Und so suchte sie – noch im Urlaub via Social Media nach möglichen in Wien lebenden, polnisch sprechenden Schauspielern, stieß auf den den Kabarettisten Adam Turczyński und fand in ihrem Ehemann, Marcin Marszałkowski, den „Businessman“.

Im Jahr vor Corona (2019) wurde die polnische Version erfolgreich im Theater Spielraum mehrmals vollbesucht aufgeführt, dann suchte Magdalena Marszałkowska obwohl sie perfekt Deutsch spricht, eine professionelle Übersetzerin und fand eine kongeniale, denn Liliana Niesielska ist nicht nur Dolmetscherin, sondern auch jahrzehntelange Theater- und Film- bzw. Fernseh- Schauspielerin (Max-Reinhardt-Seminar-Absolventin, u.a. Die Klavierspielerin, einige Tatorts und die Schwiegertochter von Mundl). Der Wiener Kaiserverlag veröffentlichte den Stücktext.

Und nun feiert(e) die deutschprachige Version vielumjubelte Premiere im Theater Spielraum – noch bis 3. Juni 2023 zu erleben -, nachdem eine szenische Lesung schon im Vorjahr beim Theaterfestival Hin & Weg in Litschau großen Anklang gefunden hatte.

Ein fahrbarer Tür-hoher Durchgang, drei Schauspieler:innen und ein fast 100-fachen „Tür (geht) auf“/ Tür (geht) zu“ in eineinhalb Stunden. Und keine Sekunde kommt auch nur der Ansatz von Langeweile auf. Dieses Kunststück zaubern Nicole Metzger, Johannes Sautner und Christopher Korkisch unter der Regie von Peter Pausz und in Kostümen sowie Ausstattung von Anna Pollack auf die Bühne des feinen, kleinen, leidenschaftlich engagierten Theaters Spielraum in der Wiener Kaiserstraße.

Das Stück „Tür auf, Tür zu“ (2012, nun erstmals in Wien zu sehen) von Ingrid Lausund hat fast was Absurdes. Alles spielt sich rund um, vor bzw. hinter der Tür ab. Ernster Hintergrund: Die – durchgängige – Hauptfigur Frau Annliz ist ca. 50 Jahre, knapp vor einem Meeting/Event des Unternehmens in dem sie jahr(zehnt)e lang kompetent und voller Einsatz gearbeitet hat. Kurz geht sie vor die Tür.

Und dann ist sie den Rest des Stücks – für sie – verschlossen. Nicht für viele andere. Diese Frau wird von Nicole Metzger, der Co-Leiterin des genannten Theaters in einem ehemaligen Kino, das drohte ein Supermarkt zu werden, grandios gespielt. Vom anfänglichen: „Ha, das ist sicher nur ein Scherz“ über „wenn mich die nicht reinlassen, dann gibt’s Ärger, die brauchen mich doch“ bis zum von Körperhaltung und Mimik mitzuerlebenden Ärger, dann Frust und schließlich fast Verfall über das nicht-mehr-gebraucht werden. Aus dem sie sich nur durch ein Aufraffen zu einem bitterbösen Brief – mit dem Tenor, ich sch… auf euch – wieder aus dem Sumpf reißt.

Kongenial ihre spielfreudigen Partner Johannes Sautner als Gustav, Erzähler, Chor in den Rollen vieler, denen Anneliz vor allem vor der Tür begegnet sowie Christopher Korkisch, der ebenfalls in viele der Small-Talk-Wegbeleiter:innen schlüpft und die personifizierte Tür spielt. Neben deren unterschiedlichen Körperhaltungen, Sprachfärbungen und Mimiken markiert Anneliz diese wechselnden Gegen-Figuren jeweils mit kleinen Stoff-Tier-Anhängern, die sie aus einer mehr als voluminösen „Tasche“ hervorholt, die sich später noch in eine Art Schlafsack verwandeln wird, aus der noch neue Kostüme für die letzten Minuten purzeln – die übrigens erst wenige Stunden vor der Premiere angekommen sind.

Das Thema der Aussortierung, Diskriminierung sogenannt älterer Mitarbeiter:innen, das gegenüber Frauen noch dazu Jahre früher einsetzt, ist schon vom geschriebenen Stück her recht sarkastisch, in der Inszenierung und der großen Verspieltheit des Trios sorgt das aufs Korn-nehmen des Ageismus immer wieder für kräftige Lacher im Publikum. Ja, und durch die immer wieder auf Rollen gedrehte Tür – samt Lichtspielen (Tom Barcal) stellt sich zusätzlich auch optisch die Frage, ist drinnen nicht draußen oder umgekehrt?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen