Zur offiziellen Premiere des Films „Favoriten“ von Ruth Beckermann ins größte Kino Wiens, das Gartenbaukino gegenüber dem Stadtpark kamen neben Promis wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Justizministerin Alma Zadić, Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler natürlich auch die Regisseurin und fast ihr gesamtes Filmteam. Aber natürlich auch Lehrerin Ilkay Idiskut sowie einige ihrer ehemaligen Schüler:innen – Eda Dzhemal, Hafsa Polat, Manessa Lakhal, Majeda Alshammaa, Ibrahim Ibrahimovič und Dani Crnkić.

Vier davon gaben Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… kurze Interviews. Zunächst wollte KiJuKU von allen wissen, wie dies war, so häufig im Unterricht und bei Exkursionen gefilmt zu werden – und dann ein bisschen über ihre weitere schulische Laufbahn sowie ihre Pläne für danach.

Eda antwortete auf die Frage nach der (fast) ständigen Kamera-Begleitung so: „Das hat sehr viel Spaß gemacht. Die waren bis zu drei Mal pro Woche bei uns.

KiJuKU: Wenn ihr beim Lernen oder bei Prüfungen gefilmt wurdet, war das auch so einfach?

Eda: Manchmal war es schon schwierig, auch weil wir nicht genau in die Kamera schauen durften. Wir mussten so tun, als wenn die Kamera nicht da wäre. Manchmal konnte ich mich dann nicht so gut konzentrieren, wenn sie uns gefilmt haben. Und ich war so schüchtern und konnte dann nicht alles sagen, wenn die Kamera da war.

KiJuKU: Wurde es mit der Zeit leichter, weil sie – wie du gesagt hast – ja so oft da waren?

Eda: Schon, weil wir uns dann gut kennengelernt haben, die sind auch voll nett und ich mag sie alle.

KiJuKU: Was machst du jetzt?

Eda: Ich gehe ins Laaerberg Gymnasium, schon in die zweite Klasse.

KiJuKU: War die Umstellung von Volksschule auf Gymnasium schwierig?

Eda: Nein, ich hatte alles 1er nur einen 2er.

KiJuKU: Welche Gegenstände magst du am liebsten?

Eda: Werken, Sport und Biologie.

KiJuKU: Gibt’s auch Fächer, die du weniger magst?

Eda: Deutsch – ich mag es, Deutsch zu sprechen, aber naja … – der Rest sei vom Mantel des Schweigens verhüllt.

KiJuKU: Sprichst du außer Deutsch noch andere Sprachen?

Eda: Türkisch und Bulgarisch, aber weniger Bulgarisch. Meine Schwester kann da mehr – sie hat sich sogar die Schrift selber beigebracht. Meine Eltern kommen aus Bulgarien aus einem Dorf, in dem Türkisch gesprochen wird. Sie haben oft Bulgarisch gesprochen, wenn sie etwas zueinander gesagt haben, das wir nicht hören sollten. Deswegen haben wir begonnen, es auch zu lernen, aber ich kann viel besser Türkisch als Bulgarisch.

Nach der Schule möchte Eda „entweder Make-Up-Artistin oder Tierärztin werden“

Auf die Frage nach der Kamera-Begleitung antwortete Hafsa: „Es war spannend, weil ich die ganze Zeit gewusst habe, dass wir in einem Film sein werden. Aber bei Prüfungen hat es schon ein bisschen nervös gemacht. Falls ich was falsch mache oder sage, dann könnte das im Film sein!“

Befragt nach der weiteren Schullaufbahn erzählte Hafsa: „Ich gehe jetzt in die zweite Klasse im Gymnasium Waltergasse.“

KiJuKU: Wie war die Umstellung?

Hafsa: Es war ein ganz anderes Level.

KiJuKU: Schwieriger?

Hafsa: Volksschule war im Vergleich dazu ein kleines Teil, am Anfang war’s schon schwieriger, aber jetzt bin ich’s schon gewohnt.

KiJuKU: Was sind die Lieblingsfächer?

Hafsa: Sport, Deutsch mag ich nicht so sehr.

KiJuKU: Hast du noch mehrere Sprachen?

Hafsa: Ja, neben Deutsch kann ich noch Türkisch und Englisch.

KiJuKU: Was ist der Traumjob nach der Schule?

Hafsa: Mein Traumjob ist, Wissenschafterin zu werden.

KiJuKU: Und in welchem Bereich?

Hafsa: Physik und Chemie.

Dani erinnert sich an die drei Jahre Volksschule mit Kamera so: „Manchmal hat es schon nervös gemacht. Es gibt natürlich immer wieder peinliche Situationen und wenn du dabei gefilmt wirst und die Kamera sehr nahe kommt, ist das nicht nur angenehm.“

KiJuKU: jetzt besuchst du welche Schule?

Dani: Das Joseph-Haydn-Gymnasium im 5. Bezirk.

KiJuKU: Wie war der Umstieg?

Dani: Ein bisschen schwierig, weil man neue Freunde finden musste. Die Umstellung auf mehrere Lehrerinnen und Lehrer war am Anfang auch ein bisschen schwierig, aber ich hab mich schon schnell daran gewöhnt.

KiJuKU: Hast du schon Berufswünsche?

Dani: Ich will im Büro arbeiten oder Polizist werden.

Ibro: Ich will auch im Büro arbeiten – und Fußballer werden.

KiJuKU: Spielst du schon lange Fußball in einem Verein?

Ibro: Seit ich sechs Jahre bin und jetzt bin ich elf.

KiJuKU: Welche Position spielst du vor allem?

Ibro: Linker Flügel.

KiJuKU: Wie oft trainierst du in der Woche?

Ibro: Drei Mal – und am Wochenende hab ich noch ein Match.

KiJuKU: Das geht sich alles neben der Schule aus?

Ibro: Jaja.

KiJuKU: du gehst in welche Schule?

Ibro: Ins Gymnasium Pichelmayergasse.

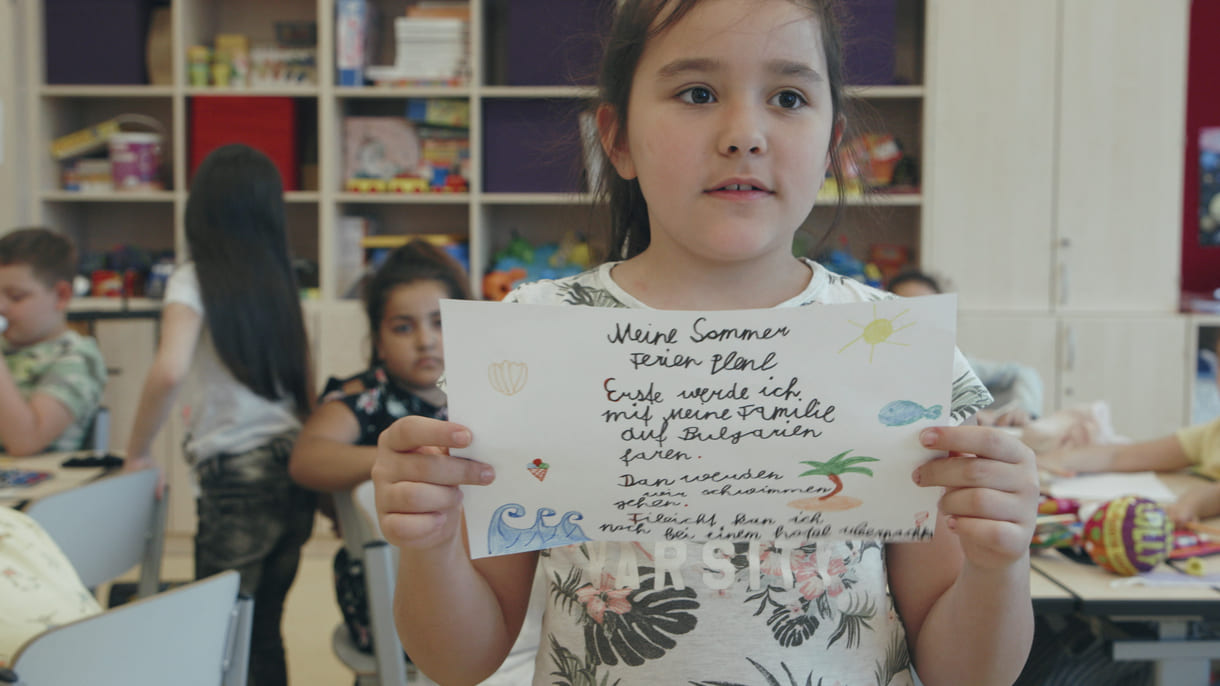

Musik erfüllt das Klassenzimmer, alle sind in Bewegung – zu englischen Sätzen. Voll fröhlich, angespannt und doch entspannend – eine internationale Klasse in der größten Ganztags-Volksschule Wiens Quellenstraße (vormals Bernhardtstalgasse). Ein engagiertes Filmteam – Kamera fast immer auf Augenhöhe der Kinder – begleitete die rund zwei Dutzend Schüler:innen UND ihre engagierte Lehrerin über fast drei Jahre lang. – von der 2. bis zur 4. Klasse.

Nun kommt „Favoriten“ wie der Film nach dem gleichnamigen Bezirk heißt, in dem diese Schule liegt, in die österreichischen Kinos. Premiere hatte er schon beim weltberühmten Festival in Berlin, hat aber auch das heimische Filmfestival Diagonale in Graz vor Monaten eröffnet, war bei Festivals in Argentinien, Korea, Mexico, Hong Kong, der Türkei und vielen anderen Ländern.

Fast zwei Stunden lang sind die Kinder und ihre Pädagogin beim Lernen, Spielen, bei Ausflügen ins Hallenbad, aber auch in eine Moschee ebenso wie in die größte Kirche, den Stephansdom – zu erleben. Ihre Fragen, Berufswünsche, aber auch so manche Konflikte und Reibereien wie sie in jeder Klasse bzw. Gruppe vorkommen, sind zu sehen und hören – sowie der (versuchte) Umgang das jeweilige Problem zu lösen.

Gelobt, ja gehypt wird der Film nicht zuletzt von vielen Menschen für die diese Einblicke in eine sehr multikulturelle Klasse recht neu sind. Die solche Kinder und Klassen nicht kennen, sondern sie nur – aus medialer Bezeichnung – als „Brennpunktschulen“ bzw. -klassen „kennen“ – oder eben nicht wirklich kennen. Aber auch jene, die solche Klassen und Schulen kennen, freuen sich, weil der Film die Kinder und ihre Lehrerin nicht als Problem behandelt, sondern sie – großteils – realistisch-positiv vor die Kamera holt; und nicht über sie sondern mit ihnen filmisch erzählt.

Und so „nebenbei“ kommen so manche Probleme des Schulsystems zur Sprache – das Fehlen von Unterstützungskräften aus Bereichen wie Psychologie, Sozialarbeit aber letztlich auch Lehrkräften selbst. Monatelang ist bekannt, dass die voll-engagierte Lehrerin mit Herzblut, Ilkay Idiskut, schwanger ist und etwa drei Monate vor dem Ende der vierten Klasse in Mutterschutz geht. Dennoch steht gegen Ende des Films der tränenreiche Abschied mit dem Satz, dass sie den Kindern nicht sagen kann, wer sie ab dem folgenden Tag unterrichtet. Ganz am Schluss ein Insert, dass wenige Tage danach doch eine klassenführende Lehrkraft gefunden wurde! Und das, so ist aus der Schule mit 32 Klassen und rund 750 Schüler:innen zu hören, „wahrscheinlich auch nur, weil der Film gedreht worden ist, sonst hätt’s vielleicht bis zum Schulende keine klassenführende Lehrkraft gegeben“.

Trotz aller wertschätzenden filmischen Begleitung dieser drei Jahre muss kritisiert werden, dass es einige Momente und Szenen gibt, in denen Kinder sehr beschämt werden. Klar, sie kommen / kamen sich realistischerweise im Schulalltag mitunter vor. Aber muss beispielsweise minutenlang gezeigt werden, wie ein Kind verzweifelt unter deutlichem Prüfungsstress eine mathematische Aufgabe – trotz Hilfsversuchen – nicht lösen kann? Reicht es nicht, wenn so eine Situation in der Klasse passiert? Kann sie dann nicht besser wenigstens dem Schnitt zum Opfer fallen – gab es doch aus drei Jahren sicher Gigabyte an gedrehtem Material?

Sagst du, dass du aus Braunau kommst, fragen die (meisten) Leute sofort: „Ach, dort wo der Hitler geboren wurde!“ Das berichten viele Menschen, die aus dieser oberösterreichischen nicht ganz 20.000-Einwohner:innenstadt am Inn an der Grenze zu Bayern (Deutschland), kommen. Oder auch dort arbeiten, in die Schule gehen usw. „Auch eine Mitstudentin aus Madagaskar hat mich das als erstes gefragt. Für die Kinder, die ich in der Mittelschule St. Pantaleon (Bezirk Braunau, 3.200 Einwohner:innen) unterrichte ist das allerdings kein Thema – noch nicht, vielleicht später, wenn sie woanders arbeiten oder studieren“, sagt Annette Pommer. Die 31-jährige ist leidenschaftliche Lehrerin, vor allem für Geschichte, aber auch für Deutsch sowie Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. UND – sie ist eine der Protagonist:innen des am 1. September in österreichischen Kinos anlaufenden knapp mehr als 1 ½-stündigen Dokumentarfilms „Wer hat Angst vor Braunau?“ von Günter Schwaiger; 99 Minuten. Zu einem Beitrag über diesen Film geht es am Ende des Artikels ganz unten; der geht erst am 21. Augsut 2023 um 11 Uhr online.

Auch wenn sie weitschichtig mit der vormaligen, mittlerweile enteigneten Besitzerin des Hauses Salzburger Vorstadt 15 (vormals Vorstadt 219), Gerlinde Pommer verwandt ist, zur Protagonistin wurde sie als an ungemein von Klein auf an Geschichte interessiert, die seit drei Jahren mit Leib und Seele Lehrerin ist. „Ich hab ich mit meinem Vater viel und gern historische Dokus angeschaut“, erzählt sie in einem ausführlichen Telefonat mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… noch vor der Pressevorführung des genannten Films.

Als Kind hatte sie Postkarten eines ihr unbekannten Mannes im Haus gefunden mit einer Schrift, die sie nicht entziffern konnte. Es war die vor 100 Jahren verwendete Kurrentschrift. Die stammten, wie ihr gesagt wurde, von ihrem Urgroßvater, der als Knecht gearbeitet und dann als Soldat im ersten Weltkrieg an der Isonzo-Front (Italien) gestorben ist. Sein Sohn, also ihr Großvater, an den Grüße auf der Karte standen, war dann Soldat im zweiten Weltkrieg. Diese persönlichen Bezüge verstärkten ihr Interesse an Geschichte – daran was war. Und daran, wie es jeweils dazu gekommen ist. Und so studierte sie Geschichte, widmete ihre Diplomarbeit Kindeverschickungen im und nach dem ersten Weltkrieg. Dafür hatte sie 2018 auch in etlichen regionalen Zeitungen Aufrufe an Braunauer:innn gerichtet, ob diese Unterlagen über die Aufnahme von städtischen Kindern insbesondere aus Böhmen haben – mit, wie sie gegen Ende der Diplomarbeit schreibt, leider wenig Resonanz.

„Bis in die 1920er Jahre dominierten die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges das Leben der Kinder in Österreich und insbesondere in Wien. Unterernährung, Rückständigkeit in der physischen Entwicklung, sowie Krankheit, die sich durch die grassierende Spanische Grippe im Herbst 1918 in einer erhöhten Sterblichkeit zu Buche schlugen, zeichneten das von Hunger und Mangelwirtschaft geprägte Kinderelend in der Nachkriegszeit. Die humanitäre Not in Österreich rief internationale Hilfsprojekte auf den Plan, die sich als Hilfe vor Ort sowie durch Kinderverschickungen konstituierten.“ (S. 149 der Diplomarbeit „(Wiener) Kinder aufs Land!“)

„Ursprünglich wollte ich dann Archäologin werden. Aber als ich dann nach der Matura vor der Entscheidung stand, ist mir eingefallen, dass ich als Schülerin schon immer gern auch Kolleginnen und Kollegen geholfen hab, ob das Deutsch oder Italienisch war. Und ich hab mich schon in der Schulzeit gefragt, warum muss gerade so ein interessantes Fach wie Geschichte fad unterrichtet werden. Und so hab ich mich entschlossen, Geschichte – an der Uni Salzburg – zu studieren und Lehrerin zu werden. Deutsch mochte ich sowieso auch sehr.“

Von Anfang an wollte sie Brücken von der jeweiligen Geschichtsepoche zur Gegenwart schlagen. „Du kannst aus allem etwas für heute herausholen. Wenn’s um den 30-jährigen Krieg geht, dann diskutieren wir über Kriegsverbrechen heute. Die Kinder kapieren das sofort, wenn sie spüren, wofür sie etwas lernen. Wenn’s nur für einen Test ist oder sie nicht wissen, was ihnen das bringt, dann natürlich nicht.“

Natürlich fuhr die Geschichts- und Deutschlehrerin mit Schüler:innen auch ins ehemalige Konzentrationslager Mauthausen, „aber viel mehr haben die Jugendlichen von Gesprächen mit Zeitzeuginnen und zeitzeugen. Auch wenn es von diesen kaum mehr welche gibt, wir haben Kinder von KZ-Überlebenden eingeladen. Da haben alle aufmerksam gelauscht und nachher gemeint, das hätte ihnen viel mehr gebracht.“

Nach solchen Begegnungen kommen auch viele Gespräche zustande, vor allem die darüber, wie es so weit kommen konnte. Da kommt – und das ist Pommer besonders wichtig – der Bogen vom ersten zum zweiten Weltkrieg ins Spiel. Arbeitslosigkeit, Armut, Schulden und dann kam jemand daher, der den Leuten Arbeit und Schuldenfreiheit versprochen hat. Obendrein Feindbilder erzeugt bzw. verstärkt, anderen Gruppen das Menschsein abgesprochen hat – da lassen sich auch (leider) leicht Bögen zum Heute herstellen.

„Ich hab meine Schülerinnen und Schüler auch gebeten, selbst in der eigenen Familie und / oder der Nachbarschaft nach alten Geschichten zu fragen und diese aufzuschreiben. So wurden sie zu jungen ForscherInnen der Geschichte der näheren Umgebung. Da sind auch wahrhaftige Begegnungen zustande gekommen. So hat sich ein alter Mann gefreut, dass ihm eine junge Schülerin zuhört und die wiederum, dass er ihr so viel erzählt hat.

In St. Pantaleon gibt’s übrigens eine kleine Gedenkstätte für ein ehemaliges Arbeitslager, das es dort gegeben hat, wo die Gefangenen ein Moor trockenlegen sollten.

Auch den Unterricht in Deutsch bzw. DAZ/DAF (Deutsch als zweit- bzw. Fremdsprache) versucht Pommer „gern mit Geschichte zu verbinden. Wenn wir Bücher lesen, dann besprechen wir, wieso hat jemand genau diesen Text und vielleicht auch warum geschrieben. Es macht doch einfach mehr Spaß, wenn man etwas versteht, woher es kommt und wozu es da steht. Und heute haben wir doch auch so viele medialen Möglichkeiten im Unterricht – so viele brauchbare Videos – da ist die Digitalisierung wirklich ein Geschenk!“

Und damit zum besagten Haus, das zum Ausgangspunkt des oben angekündigten Films wurde. Und wie die Lehrerin zu einer der Protagonist:innen wurde. Als Günter Schwaiger 2018 zu drehen begonnen hatte, kam zufällig Annette Pommers Vater beim Haus vorbei, „und er ist sehr kontaktfreudig, hat den Filmer gefragt, was er drehe und nicht zuletzt, weil die Vorbesitzerin über mehrere Ecken mit meinem Vater verwandt ist, kam Schwaiger zu uns nach Hause, hat mein historisches Interesse bemerkt und so ist das zustande gekommen. Für mich war es ja immer ein Armutszeugnis, aus Angs vor der Herausforderung sich ausführlich und gut mit der Geschichte auseinanderzusetzen lieber Pläne zu haben, das Haus einfach abzureißen. Als Studentin an der Uni war ich bei einer Diskussionsrunde, wo viele Menschen aus Braunau dabei waren, die sehr enttäuscht waren, dass aus dem Haus nicht in Museum, ein Begegnungs-, Informations- und Lernort werden sollte.

Schwieriger Einstieg, noch gröbere Probleme jetzt Der Einstieg als Lehrerin war nicht der einfachste, sie startete im Februar 2020. Wenige Wochen später brach der erste Lockdown über die Welt herein. „Da war ich verwirrt, ob das der richtige Beruf für mich ist, da konntest du kaum was machen, aber schon im nächsten Schuljahr, auch wenn’s da auch Lockdowns und Schulschließungen gegeben hat, ging’s dann richtig los“, freut sie sich, doch die richtige Berufswahl getroffen zu haben – offenbar nicht nur für sich, sondern auch für ihre Schüler:innen wie Feedbacks, die sie jeweils am Ende des Schuljahres einsammelt. Besonders in lebensnahe Geschichten verpackte Geschichte kommt sehr gut an.

(ab 21. August 2023, 11 Uhr)

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen