Hip-Hop – und dessen Ursprüngen entsprechend auch (gesellschafts-)politische Botschaften, die gleichermaßen mitreißen wie aufrütteln lieferten die vier Power-Girls Elma Dalipi, Selma Dalipi, Silvia Sinani Ibraimović und Zlatica Ristić zum Abschluss des vierten „E Bistarde – vergiss mein nicht“ Roma-Kultur- und Theater-Festivals im Dschungel Wien. Die vier sind Teil der Band „Pretty Loud“.

Der Titel ist Programm: Lautstark und das ganz schön fesch rappen, singen, tanzen die starken, jungen Romnja gegen (häusliche) Gewalt, dafür, dass Frauen, eigentlich noch Mädchen mehr oder minder gegen ihren Willen früh verheiratet werden. Frauen haben „pravna“ (Rechte) – ravnopravno – gleichermaßen. Viele Frauen werden nicht nur von Mehrheitsgesellschaften, sondern auch in der eigenen Community nicht für voll genommen.

Die Gruppe wurde 2014 in Zemun, einem Bezirk von Beograd (Belgrad, der Hauptstadt Serbiens) gegründet –im Rahmen des NGO-Bildungs- und Sozialprogramms GRUBB (Gypsy Roma Urban Balkan Beats). In (Musik-, Tanz-, und Schauspiel-)Workshops für Kinder und Jugendliche vermittelten Mitwirkende des GRUBB-Programms neben den künstlerischen Fertigkeiten ihre emanzipatorischen Inhalte. Und dabei kam es auch zur Bildung von „Pretty Loud“.

Für manche ihrer Nummern drehten sie Videos, die den jeweiligen Inhalt optisch verdeutlichen. So reißt sich eine sehr junge Frau den Brautschleier vom Kopf und wird dabei von Altersgenoss:innen unterstützt. Die anschließende Demo fordert auf Plakaten mehrfach „Prava“ (Rechte) sowie „Ljubav“ (Liebe) – sozusagen Liebe statt Hiebe. Und (Aus-)Bildung statt arrangierter Ehen.

„Wir wollen die frühen Ehen beenden […] wir wollen, dass die Mädchen selbst und nicht ihre Eltern entscheiden, ob sie heiraten wollen oder nicht. Wir wollen, dass jede Frau das Recht hat, gehört zu werden, ihre Träume zu haben und sie erfüllen zu können, gleichberechtigt zu sein“, wird eine nicht namentlich genannte Pretty-Loud-Performerin im Wikipedia-Eintrag über die Gruppe zitiert.

In ihrer Musik – zu Texten auf Romanes, Serbisch und Englisch – mixt die Band Hip-Hop mit dem bekannten Balkan-Roma-Sound. Seit 2022 Botschafterinnen der Kampagne des Europarats „Block the hatred. Share the love!“ (Blockiere den Hass. Teile die Liebe!)

Ihre kämpferischen Songs laden – selbst über Sprachgrenzen hinweg – zum Eintauchen in ihre Botschaften und nicht zuletzt deren Rhythmen ein – bis hin zum Aufstehen von den Sitzen und Mittanzen. Das Konzert endete in einer Party.

Das „Pretty-Loud“-Konzert im Wiener MuseumQartier hatte aber noch eine Überraschung parat. Völlig ungeplant erhob sich vor Beginn des Auftritts der vier lautstarken Frauen eine Gästin im Publikum und schmetterte ein Roma-Lied in den Saal. Ramiza Radosavljević sang zu Tränen rührend so begeisternd, dass am Ende des Konzerts, vor dem Übergang zur Party die „Pretty Loud“-Girls ebenso wie etliche im Publikum, die ältere Frau baten, mindestens noch ein Lied zu singen. „Ich wollte schon immer singen, singe aber nur für mich allein“, verriet sie auf anschließende Nachfrage von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „Oder für und mit „Vivaro“, dem Verein „VI – VA -ROMnja“, ergänzten einige in der Nähe Stehende.

Kommst du durch den Eingang in der Mariahilfer Straße ins MuseumsQuartier, bist du im kleinsten Hof dieses Areals – mit Zugang zu den Büros von Dschungel Wien und Ausgang von Bühne 3 dieses Theaterhauses für junges Publikum sowie zum Bürotrakt des Zoom Kindermuseums. Dazwischen steht derzeit ein hölzerner Wohnwagen – ohne Räder. „Spaces of Memories” nennt sich dieses „Temporäre Mahnmal”, gestaltet von der Künstlerin Luna De Rosa. So wie beim vorherigen, dem 3. „E bistarde – vergiss mein nicht“ Roma-Kulturfestival wird das Mahnmal wieder künstlerisch bespielt. (Im November 2023 stand der Wagen im nächstgelegenen, größeren Hof mit den Eingängen zum Theaterhaus, dem Kindermuseum und zur wienXtra-Kinderinfo.)

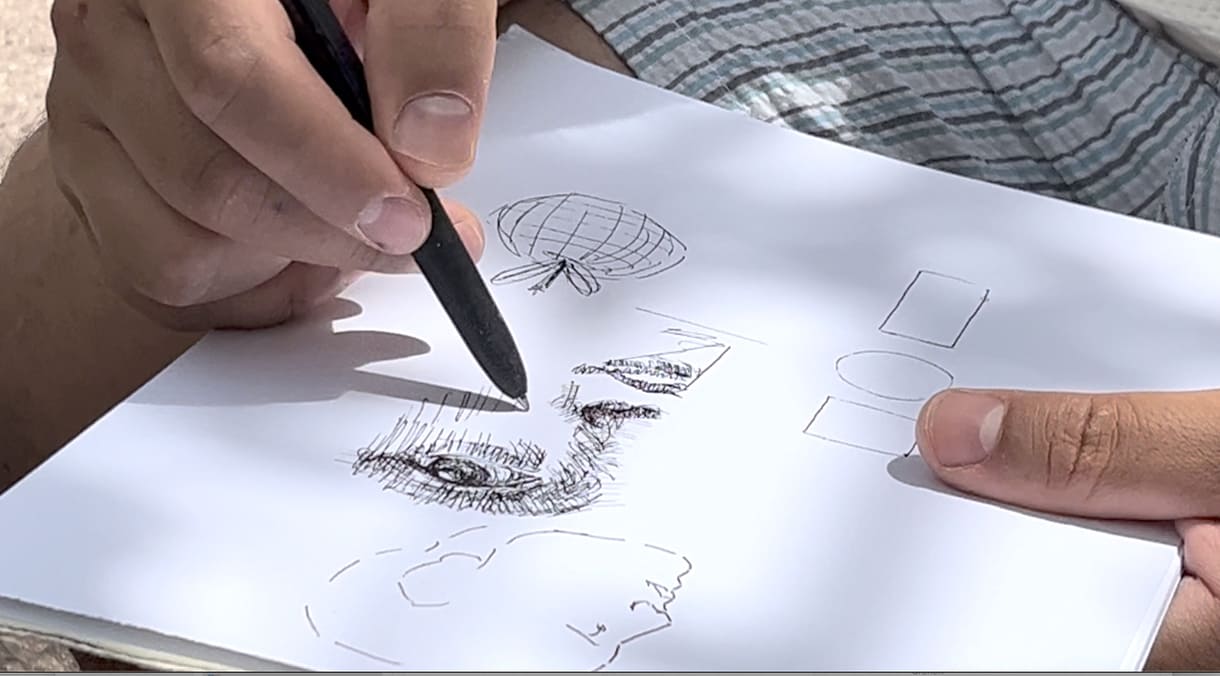

Dieses Mal stehen und hängen im Wagen Bilder – mit feinen Linien gezeichnet – von Emanuel Barica. Wenn er selber da ist, sitzt er meist vor dem Wagen unter einem Baum, lässt Musik über sein Handy abspielen. Zufällig laufen Nummern aus seiner Playlist. Vor sich hat er immer ein Blatt und einen Stift, meist Fineliner oder Kugelschreiber. Vor allem die Musik scheint immer wieder seine Hand zu führen – und Gespräche mit Vorbeikommenden oder Menschen, die sich zu ihm setzen, vielleicht sogar von ihm portraitieren lassen.

Der heute 40-Jährige wurde im rumänischen Botoșani (im Nordosten des Landes; mehr als 100.000 Einwohner:innen) geboren, wuchs erst mit Romanes und ab der Schulzeit mit Rumänisch auf, zeichnete und malte natürlich wie (fast) jedes Kind gerne. Mit 15 begann er sich von Mangas und Anime inspirieren zu lassen und wollte diesen Stil lernen, erzählt er im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…

Fünf Monate tigerte er sich da rein und kam dann drauf, „ich sollte lieber Grundlagen der Malerei lernen“. Dazu machte er einige Workshops, holte sich aber vor allem Anleihen, Tipps und Vorbilder aus Büchern in der Bibliothek seiner Heimatstadt – vor allem Anatomie suchte er zu ergründen.

„So brachte ich mir nach und nach alles selber bei, aber nach einigen Monaten war es eher noch schwieriger.“ Je mehr er an Wissen ansammelte, desto komplizierter wurde es, richtig zu zeichnen. „Was mich dann wirklich weiterbrachte, war mein Ehrgeiz. Ich wollte es unbedingt!“

So begann er sich zunächst auf Natur, Landschaften zu konzentrieren, auf Licht und Schatten zu achten. „Und ich ging immer wieder von einfachen Formen aus wie von einem Viereck, einem Kreis und Linien und entwickelte daraus die Bilder, die ich zeichnen wollte.“ So kam er nach und nach immer mehr dazu, Gesichter zu zeichnen. „Das mache ich vor allem, weil es mit der menschlichen Identität verknüpft ist – und die ist mein zentrales Thema!“

KiJuKU: Wenn du Gesichter zeichnest, hast du dann reale, konkrete Menschen vor dir oder zeichnest du aus deiner Fantasie?

Emanuel Barica: Meist aus meiner Vorstellung – aber kombiniert mit der Realität!

KiJuKU: Du malst immer mit Musik?

Emanuel Barica: Nicht immer, aber meistens, Musik inspiriert mich.

KiJuKU: Hast du dafür spezielle Songs oder eine Playlist?

Emanuel Barica: Nein, zufällig, was gerade kommt. Und das finde ich so spannend, weil ich nicht weiß, welche Songs gespielt werden.

KiJuKU: Du weißt also am Beginn eines Blattes gar nicht was du letztlich zeichnest?

Emanuel Barica: Nicht ganz. Eines weiß ich schon, es geht immer um die menschliche Identität. Aber wie und was – das ist auch für mich als Künstler dann überraschend. Es ist am Beginn unbekannt.

Seit elf Jahren lebt der Künstler in Berlin, hat Ausstellungen in seiner neuen Heimatstadt, aber auch schon in Dresden, Leipzig, Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, Paris. Neben Ausstellungen hält er auch Zeichen- und Mal-Workshops. In Wien war/ist er nun zum ersten Mal – eingeladen von Simonida Selimović, Schauspielerin, Regisseurin, Stücke-Autorin und nicht zuletzt künstlerische Leiterin des Rima-Kulturfestivals „E Bistarde“, das nun zum vierten Mal stattfindet. „Mit ihr hab ich in Berlin einige Projekte gemeinsam gemacht – Auseinandersetzung mit dem Holocaust und der Geschichte der Roma für Gedenkveranstaltungen am 2. August (siehe dazu Links am Ende des Beitrages).

„Manchmal spreche ich Deutsch“, sagt er mitten im auf Englisch geführten Interview, „aber eher Englisch, weil die meisten Käufer:innen meiner Arbeiten sind aus den USA, auch aus Lateinamerika, Portugal… Aufgewachsen bin ich mit zwei Muttersprachen – zuerst Romanes und dann – verstärkt durch die Schule – Rumänisch.“ Von Wien zeigt er sich – ohne gefragt zu werden – begeistert, ähnlich wie von Berlin.

Hinter, zwischen und vor großen, langen, bunten Stoffstreifen, die an hängende Fahnen erinnern, murmeln vier Performer:innen, davor zaubert ein Live-Musiker (Adrian Gaspar) – übrigens die gesamten nicht ganz 1½ Stunden Melodien hervor.

Zu Beginn finden sich einige der erzählenden, erklärenden Texte auf einem Monitor als Übertiteln – auf englisch, wenn deutsch gesprochen wird und umgekehrt. Darüberhinau spielen Matea Novak, Franciska Farkas, Onur Poyraz und Maria Nicoleta Soilica auch noch auf Rumänisch und Romanes. Vieles dreht sich um die „Țiganiada“, eine Heldensaga von Ioan Budai-Deleanu (rumänischer Schriftsteller, Historiker, Theologe; 1760 – 1820). Nachdem der Titel wohl schon auf das diskriminierende Z-Wort hindeutet, erinnern die Schauspieler:innen immer wieder an ihre eigene Um-Nennung in Romiada, das die eine oder der andere dann doch wieder schnell „vergisst“ und erinnert werden muss.

Das Original in Versform auf Rumänisch, an dem der Autor rund zwei Jahrzehnte arbeitete, wurde erst vor rund 100 Jahren veröffentlicht. Angelehnt an klassisch-antike heroische Epen dreht sich vieles um Rom:nja. Der walachische Fürst Vlad Țepeș (Pfähler) als „Dracula“ weltberühmt geworden, soll dieser fast immer und überall verfolgten Volksgruppe Freiheit und Land versprochen haben, wenn sie in seiner Armee gegen die Osmanen kämpfen.

Rund um diese Legende baute Simonida Selimović (Text und Regie) die allerdings wahre Geschichte der Sklaverei von Rom*nja – in den rumänischen Fürstentümern sogar ganz offiziell rund fünf Jahrhunderte lang. Mit „Roma Industrie – Roma Slavery“ wurde das mittlerweile vierte Internationales Roma-Theater-Festival „E Bistarde – vergiss mein nicht“ des Romano Svato Theater Kollektivs, Verein für transkulturelle Kommunikation am Samstag (22. Juni 2024) im Dschungel Wien eröffnet. Das Stück ist auch noch am Sonntagabend zu erleben, das Festival geht bis 28. Juni 2024 – Details siehe Infobox am Ende.

Szenen aus dem Epos werden erweitert, ergänzt, vermischt mit späterer Verfolgung nicht zuletzt durch den Holocaust. Aber auch mit Alltags-Szenen auch in der eigenen Community vorkommenden klischeehaften Geschlechterrollen mit deren Unterdrückung von Frauen.

Und Brückenschlägen zu „Satan“ fast in Dracula-Form. Samt der Erzählung, Satan hätte sich in einen Raben verwandelt, um auszuspionieren, was der Rat der Rom:nja als mögliche Widerstandselemente aushecken werde. Ein spannendes symbolischer Sub-Text. Ist das das rumänische Wort für Rabe „Cioară“ ein Schimpfwort für Rom:nja. Da diese Vögel besonders schlau und außerdem sozial sind, hat übrigens Pater Georg Sporschill das Hilfsprojekt in Hosman nahe von Sibiu „ciaoarii“ (Raben – Plural) genannt 😉

Legenden und Erzählungen – teils mit historischen Hintergründen aus dem vormaligen Jugoslawien bis hin zurück ins persische Reich bereichern die Performance ebenso wie der utopische Blick ins Jahr 2099 – und die Diskussion: Eigener Staat oder weil Nationalismus immer ausgrenzend wirkt, eher globale Weltbürger:innenschaft… Und trotz der realen Tragödien blitzt hin und wieder auch Humor auf.

Berührend einer- und mitreißend andererseits stürzen Lindy Larsson und die Bon Bon Band, die er an diesem Abend in Bangalo umbenennt, August Strindberg und andere hochdekorierte „Bildungs“kanon-Typ:innen vom Sockel (Selma Lagerlöf etwa). Enthüllen ihre rassistischen Ansichten und Äußerungen gegenüber Roma, ihren Antiziganismus sowie den anderer hochdekorierter Größen aus weiteren Bereichen (Sozialwissenschaft, Politik, beispielsweise Alva Myrdal). Die nicht ganz zweistündige Theater-Musik-Performance deckt dies nicht im Sinne eines „ätsch“ auf, sondern bettet es ein in die Verfolgung von Roma, Sinti, Lovara, Jenischen… – in dem Fall konkret in Schweden. Von Vertreibung über Versuche durch Zwangssterilisierungen diese Volksgruppe zu vernichten bis hin zu späterer „nur“ Ausgrenzung und derart großem Druck, dass sich viele nicht zu ihrer Volksgruppe bekennen woll(t)en.

Um konkreter zu werden. August Strindberg hat 1889 seine Erzählung „Tschandala“ 200 Jahre zuvor in einem alten schwedischen Schloss. Herr Törner (Akademiker) mietet sich dort mit seiner Familie vorübergehend ein, trifft auf „Tattare“, wie fahrende Roma in diesem Land genannt werden. Törner verabscheut sie, findet jedoch eine Tochter der Familie attraktiv – als exotisches Lustobjekt. Trotzdem betrachtet er selbst nach dem Sex die junge Frau noch immer nur als „Tier“. „Mischmasch“ muss sterben. Törner ermordet sie. Und Strindberg stellt sich in seinem Text auf die Seite des Mörders als „Überlegenem“, sozusagen einem „Herrenmenschen“.

Das besagt im Übrigen auch der Titel der Erzählung. „Tschandala“, das sich von Chandala aus der Sanskrit-Sprache ableitet, steht dort für niedere Kaste/Klasse. Friedrich Nietzsche, von dem Strindberg den Begriff übernommen haben dürfte, bezeichnet mit diesem Wort „Mischmasch-Menschen“, die der Züchtung neuer, höherwertigerer Menschen im Wege stehen.

Lindy Larssen, der gemeinsam mit seine, Ehemann Stefan Forss den Text für „Tschandala – The Romani Version“ geschrieben hat, zitiert mehrmals in der Performance aus der englischen Version von Strindbergs Erzählung. Mal wird sie von Musik durchbrochen. Die Band besteht aus Sara Edin (Geige, singende Säge, Gesang), Miriam Oldenburg (Akkordeon, Glockenspiel), Mats Lekander (Kontrabass), Pia Lundstedt (Gitarre) und Michael Vinsao (Schlagzeug, Glockenspiel, Hackbrett) – und immer wieder auch Lindy Larsson himself – etwa auf einem elektronischen Akkordeon. Und als Draufgab spielen Sara Edin und Lindy Larsson manches Mal mit einem frühen elektronischen Instrument mit bunten Knöpfen und einem Slide-Board, das eher wie ein Spielzeug wirkt. Mal untermalt die Musik, dann wieder konterkariert sie den Text, andere Male wieder ist sie Ausdruck von Widerstand oder unterstreicht geschilderte erlittene Ungerechtigkeiten, Schmerz und Leid.

Dann wieder stellt er den Textabschnitten des berühmten Schriftstellers reale allgemeine, aber oft auch sehr persönliche Erlebnisse aus der eigenen Familie gegenüber. Der eigene Vater wurde – wie viele Roma- aber auch Kinder indigener Familien in Nordamerika und Australien – der eigenen Familie weggenommen, in ein Heim gesteckt. Und brutal be-, vielmehr misshandelt. So heftig, dass Lindys Vater mit elf Jahren ernsthaft an Selbstmord (nicht nur) dachte. Was ihm zum Glück misslang. Mit Müh und Not entging er der Zwangssterilisierung…

Lindy Larsson hatte als Kind oft Angst, dasselbe Schicksal wie sein Vater zu erleiden, rettete sich in Fantasiewelten und wollte früh Schauspieler und Sänger werden. Was als Angehöriger einer so diskriminierten Gruppe – selbst in Schweden, das sich so offen und tolerant präsentiert und in vielfacher Hinsicht auch ist – kein leichter Weg war. Auch darüber erzählt das Stück – sowohl den Weg Larssons, also auch die nur halbherzige Entschuldigung des schwedischen Staates für die ewig lang zugefügten Leiden. Für Lacher sorgte der Musiker und Schauspieler als er auf die Kirche zu sprechen kann – eine Institution, die mehr als kräftig an die Verbrechen an Roma beteiligt war. „Dabei ist doch die Bitte um Vergebung eines der Kerngeschäfte der christlichen Religion von Anbeginn an…“

„Tschandala – The Romani Version“ entwickelte er für das Berliner Gorki-Theater, das ihn schon 2017 eingeladen hatte im Stück „Roma Armee“ mitzuwirken. Sandra und Simonida Selimović, die vor zehn Jahren in Wien „Romano Svato“ (Romanes – auf Deutsch: Stimme erheben) gegründet und nun zum dritten Mal das Festival „E Bistarde /vergiss mein nicht“ organisierten, in dessen Rahmen auch die hier besprochene Performance zu sehen und hören war, hatten dieses kämpferische Selbstermächtigungs-Stück konzipiert und federführend daran und darin mitgewirkt.

In der Performance eröffnet Lindy Larsson nicht zuletzt, dass so manche in seiner Familie viel offener auf sein Homosexuellen-Outing reagiert haben als darauf, dass er sich offen zu seiner Roma-Identität bekannte. Was viel darüber aussagt, wie’s wirklich um die Offenheit der schwedischen Gesellschaft steht.

„Da habe ich tatsächlich lange getüfelt, bis ich diesen Begriff gefunden habe“, verrät Gianni Jovanović, Performer, Showmaster und Aktivist sowohl in Sachen Rom*nja und Sinti*zze als auch LGBTQI+ nach der berührenden und doch auch aufbauenden performativen Buchpräsentation im Rahmen des Roma-Kulturfestivals „E Bistarde/ Vergiss mein nicht“ im Dschungel Wien. Und weil „kleine Mehrheiten“ statt „Minderheiten“ oder „marginalisierte Gruppen“ so genial ist, meinte die Journalistin Oyindamola Alashe, die aus den Gesprächen mit dem oben Genannten das Buch „Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit“ (Aufbau Verlage) geschrieben hat: „Der Titel ist von Anfang an festgestanden.“

Was ebenso klar war: Das Buch sollte – trotz etlicher sowohl körperlicher als psychischer schmerzhafter Erfahrungen als Angehöriger der oben schon genannten beiden „kleinen Mehrheiten“ kein Opfer-Buch werden. Auch wenn einige dieser gewalttätigen Erlebnisse natürlich Teil der veröffentlichten Gespräche sein mussten – bei den Lesungen präsentiert die Co-Autorin diese Passagen -, ist das Buch (eine ausführlichere Besprechung folgt später nach Lektüre der 180 Seiten) eine Erfolgs- und damit auch Mutmach-Geschichte des Titelhelden. Viele Male hatte er – ob aus der Familie, den Communities oder auch von einer ehemaligen Lehrerin in der Sonderschule, die ihn und die Familie gedrängt hatte, eine weiterführende Schule zu besuchen – er ist bislang der einzige aus dieser Schule, der studiert hat: „Du bist unser Held“ – im Sinne eines Vorbildes, dass es auch andere schaffen können.

„Wenn ich heute als Mann und Aktivist über Persönlichkeitsentwicklung spreche, dann geht es auch um Empowerment und darum, wie man sich und andere stark macht. Persönlichkeitsentwicklung ist im Idealfall ein lebenslanger Prozess, der drei Komponenten beinhaltet: Selbsterkenntnis, Selbstakzeptanz und Selbstveränderung.“ (S17)

Vom ausgegrenzten, diskriminierten, geprügelten Jungen zum TV- und Video-Star. Aktuell moderiert er mit Barbie Breakout „Drag Race Germany“ – mit Teilnhemer:innen auch aus Österreich, Finale: 21. November 2023 (Paramount +).

Sowohl der Text und noch viel mehr die Lesungen sind stark von aufbauendem aber auch gegenseitig ein wenig auf die Schaufel gekennzeichneten Humor durchzogen: Die Lese- und Erzählabschnitte werden immer wieder mit Songs der Berliner Songwriterin und Sängerin Celina Bostic verwoben. „Nie wieder leise“ ist ihr aktuelles fünftes Studioalbum. Obwohl sie dennoch eher leise, ja teils sogar fast zerbrechlich wirken, entfalten ihre Songs subversive bis offene Kraft, stärken jene, die oft unterdrückt werden und ermutigen alle, die sich gegen herr-schende Zwänge des Systems auflehnen. Ursprünglich lernten die Musikerin und der aktivistische Performer einander via Instagram kennen, aber erst bei einem echten analogen Treffen seien die drei recht rasch zum Schluss gekommen – keine Lesung ohne Celina Bostic. So heißt es in einem der in Wien performten Lieder „Die Resilienz“ unter anderem „Kein Panik, das hab ich alles schon erlebt“ – im Video dazu wandert Gianni Jovanović mit der Roma-Flagge über der Schulter durchs Bild. „Ein Wunder, dass ich immer noch da bin so oft wie meine Welt untergeht. Ich bin die Resilienz“.

Bei „Lass uns wieder Kinder sein – ich glaub an den Moment, das ist meine Religion“ ersuchte Bostic, das Publikum „mitzuschwofen“ – wenigstens mit den Armen und einem inbrünstigem „ooooohooo“.

Aufbruch in eine Stadt befreiter Menschen (Mahagony) ist das Leitmotiv des Stücks „Rom*nja City“ des Theaterkollektivs Rom*nja Power (Berlin) – zusammen mit dem Wiener Theaterverein Romanosvato und dem Rroma Aether Klub Theater Berlin, das nun in Wien im Rahmen des dritten „E Bistarde/ vergiss mein nicht“-Roma-Kulturfestivals zu erleben war.

Das Ensemble nimmt das Publikum mit auf eine heftige Achterbahn der Gefühle. Zum einen ist der Weg ins utopische, herr-schaftsfreie Mahagony verheißungsvoll. Zum anderen wird eine wahre, erlebte schmerzhafte bis tödliche Geschichte aufgearbeitet. Die Szenen fließen – gespielt, getanzt mit Schrift- und Foto-Einblendungen – nicht-linear mitunter ineinander. Zu Tränen rührende Tragik wechselt mit humorvollen, parodistischen TV-Talk-Show-Elementen ebenso ab, wie widerständischer Kampf und selbstbewusst-befreites Auftreten.

Die wahre Geschichte von Rita, Rolanda und ihrer Mutter Theresia Winterstein, raubt den Atem, macht (fast) sprachlos. Theresia (1921 in Mannheim geboren), Tänzerin und Sängerin hatte als Sintiza die „Wahl“, in ein Konzentrationslager verfrachtet zu werden oder sich sterilisieren zu lassen. Sie war schon im dritten Monat schwanger. Im März 1943 wurden ihr die neugeborenen Zwillingsmädchen zwangsweise abgenommen und Menschenversuchen ausgesetzt (Uniklinik Würzburg, ähnlich den berüchtigten Mengele-Zwillings-Versuchen). Rolanda starb, Rita trug unter anderem Epilepsie und weitere Folgen aus den Experimenten davon. Erst ein Jahr später (April 1944) konnte die Mutter wenigstens die überlebende Tochter abholen.

Nach der Nazizeit und dem zweiten Weltkrieg wanderten Theresia und Rita zunächst in die USA aus, kehrten jedoch nach Deutschland zurück, um für die Aufarbeitung der – nicht nur an ihnen – erlittenen Verbrechen zu arbeiten und um Entschädigung zu kämpfen.

In diesem Geschichtenstrang des Stücks spielt Joschla Weiss die erwachse Rita Prigmore, Estera Sara Stan schlüpft in die Rolle Ritas als Kind. Cat Jugravu gibt die Tänzerin und Mutter, Nebojša Marković wird zu Rolanda – überlebend in den Erzählungen und Erinnerungen und taucht mit einem Kinderwagen auf, aus dem er eine Babypuppe hervorholt – gespenstisch der Moment, wenn er sich umdreht und das Totenkopfgesicht der Puppe zum Vorschein kommt. Als Symbol für die vielen ermordeten auch Kinder, errichten die Schauspieler:innen ein Geviert aus Schuhen, die sie aus zwei großen Kartons holen. Das Viereck wird zum Grab Rolandas. Der Moment zum Heulen.

Diese tragische, wahre Geschichte des Rassenwahns der Nazis, die an „Herrenmenschen“ bastelten, wird aber nicht linear niederschmetternd erzählt. Szenen von Rita, Rolanda und Theresia – immer wieder welche in denen getanzt wird, was ja ihre Profession war – wechseln sich ab mit jenen des Kampfes um Mahagony wie sie die Stadt befreiter Menschen nennen. Der Kampf um diese Befreiung umfasst eben auch die Erzählung der wahren tragischen Geschichte(n) nach dem Motto: Wir schreiben unsere Historie nun endlich selbst und lassen nicht die anderen, die uns jahrhundertelang diskriminiert, unterdrückt, verfolgt, ermordet haben bestimmen, was und wie über uns gesagt, geschrieben, verbreitet wird.

In dieser „neuen“ Stadt erleben wir mehrmals die „befreite“ TV-Talk-Show mit einer Moderatorin (Rea Andrea Kurmann), die doch fast wie eine Persiflage auf herkömmliche TV-Shows wirkt. Und eine utopische Stadt, zu der es aber nur Zutritt gibt, wenn die mit weißen Gesichtsmasken sich vor den Stadttoren Bewerbenden, zwei Zeug:innen mitbringen, die beweisen, dass die/der Neuankömmling auch wirklich reinrassig zu Rom:nja, Sinti:zze, Lovara usw. gehört. Eine ironische Kritik an – gescheiterten – Utopien?

Der Name eines Baumes für die Stadt befreiter Menschen wird mehrfach angesprochen, in einer Szene dargestellt: Bäume haben Wurzeln, die unterirdisch mit den Artgenoss:innen vernetzt sind, sie können Ketten sprengen, sind eins mit der umgebenden Natur und – wie viele indigene Völker hätten viele Rom*nja, Sinti*zze… noch diesen Bezug, dieses Bewusstsein, Teil des Universums zu sein.

Fast ständig präsent ist Roxie Thiele-Dogan als Kali, Göttin der Zerstörung des Bösen – oft vom Rande aus auf einer Couch das Geschehen beobachtend, dann wieder mittendrin, als Teil der Tanzperformance in der Gruppe, immer wieder auch mit dominierenden Solo-Auftritten.

Und: In gewisser Weise haben die Schauspieler:innen/Tänzer:innen – ebenso wie andere Gruppen und Künstler:innen des Festivals – das noch bis 9. November im Dschungel Wien läuft – einen Teil ihrer Utopie schon verwirklicht: Rom:nja, Sinti:zze, Lovara, Jenische… erzählen ihre eigenen Geschichten, spielen die von inhen selbst gewählten(Haupt-)Rollen und nicht höchstens ihnen zugewiesene oft Klischee-Figuren.

„Schaut euch die Menschen an, ohne Vorurteile, seht ihnen in die Augen und erkennt in jedem einzelnen, dass er ein Mensch ist, egal welche Hautfarbe er hat, ob er behindert ist, ob er fremd ist. Nur das Herz zählt, nur das Herz eines Menschen ist wichtig.“

Zitat aus einer Rede von Rita Prigmore auf der Homepage von Rom*nja Power Theater.

wuerzburgwiki -> Rita Prigmore

wikipedia -> Theresia Winterstein

Da kochte die Hütte. Der Saal und die Tribünen bebten. Samstagabend – ungefähr in der Mitte des Roma-Kulturfestivals „E Bistarde/ vergiss mein nicht“ – trat DenorecorDS auf. Sein Motto: „Proud to be Roma“ (Stolz, ein Rom zu sein). Höchstwahrscheinlich jener, der von so vielen wie kein anderer/keine andere gehört wird: Mehr als eine halbe Milliarde (500 Millionen) Aufrufe weltweit verzeichnet er mit einigen seiner Hits wie „Mi Suzi“, „Cobra“, „Amza Tairov Horo“ (im Video vor einer Roma-Flagge), „Like a Bomba“, „Magisch Tallava“.

Doch der Meister performte nicht nur selbst, immer wieder ermutigte er Menschen aus dem Publikum, die Bühne zu ihrer zu erklären und zu tanzen. Auch wenn er dies als „Battles“ ankündigte – mit Applausiometer sozusagen – anerkannte er fast immer „gleich stark, unentschieden“ 😉

Und zuletzt stürmten (fast) alle die Bühne, tanzten ausgelassen – und DenorecorDS musste/durfte massenhaft für Selfies vor demDJ-Pult posieren.

Verdienter heftiger, langanhaltender Applaus als Belohnung für die zuvor erlebten 1 ¼ Stunden „Land ohne Land“. Mit diesem Stück eröffnete das nunmehr dritte „E Bistarde/ Vergiss mein nicht“-Festival. Theater und Musik, von Roma-Künstler:innen geschaffen, ist – diesmal im Dschungel Wien – noch bis zum 9. November 2023 zu erleben.

Die Internationalität dieser Volksgruppen brachte nicht zuletzt der sich an die erwähnte Stück-Premiere – Besprechung in einem eigenen Link am Ende dieses Beitrages – anschließende mitreißende musikalische „Wander“-Auftritt des Quartetts von „Trubači Austrija“ zum Ausdruck. Erst im Theater-Foyer und dann im Hof spielten die Musiker auf drei Blasinstrumenten und einer Trommel so auf, dass viele richtiggehend zum Mittanzen mitgerissen wurden. Die Bandbreite reichte unter anderem von der Roma-Hymne „Djelem Djelem“ über das hebräisch/jüdische Volkslied „Hava nagila“ bis zum besonders durch italienische Partisan:innen im antifaschistischen Widerstand berühmt gewordene „Bella Ciao“ – die allesamt, wie auch die anderen Musikstücke Freude am Leben ausstrahlen.

Mit „Land ohne Land“ (Puv bi puv) wurde Anfang November die dritte Ausgabe des Rom:nja-Kulturfestials „E Bistarde /vergiss mein nicht“ eröffnet. Für Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… zwackte sich die Co-Erfinderin, Kuratorin, Regisseurin, Podiumsdiskutantin und Vielfach-Checkerin Simonida Selimović zwischendurch ein Viertelstündchen für ein Interview ab.

KiJuKU: Der Titel des Stücks deutet schon an, dass diese wahrscheinlich internationalste Volksgruppe der Welt kein eigenes Land hat. Ein wichtiges Element spielt die Inhaftierung des Protagonisten Aca in Serbien in der Corona-Zeit. War dies einer der Ausgangspunkte für das aktuelle Stück?

Simonida Selimović: Nein gar nicht. Schon als wir „Roma Armee“ 2017 fürs Maxim-Gorki-Theater in Berlin entwickelt haben (das dann auch im Wiener Volkstheater gespielt wurde) ist mir diese weiterführende Idee eingefallen. Ein Land zu besitzen heißt ja auch, es verteidigen zu müssen. Außerdem, warum sollten die Roma auf der ganzen Welt in dieses eine Land wollen? Warum überhaupt ein Land als Bestandteil einer Identität?

Viele haben mehrere Identitäten, ich zum Beispiel bin Romni, bin in Serbien geboren, in Österreich aufgewachsen, bin also neben Romni auch ein Stück weit Serbin und auf jeden Fall Wienerin. Und darüber hinaus reise ich gerne, liebe es, mir andere Kulturen anzuschauen – also Weltbürgerin, eine universelle Identität.

KiJuKU: Und die Corona-Geschichte?

Simonida Selimović: Ach ja, da gab’s ganz arge Geschichten, das was wir im Stück anspielen ist dagegen harmlos. In Rumänien wurde beispielsweise eine Romni mit Kind von einem Busfahrer verprügelt als sie einsteigen wollte. Aber nicht er, sondern sie wurde verurteilt, weil er behauptet hat, sie habe ihn verflucht. Und man wüsste ja, Flüche von Roma können Wirklichkeit werden. In einer anderen Stadt durften hochschwangere Rom:nja nicht in eine Geburtsklinik um ihr Kind zur Welt zu bringen. In Ungarn, Rumänien, Polen, Serbien war es ganz schlimm: Einsperren, oft auch Wasser abgesperrt – weil sonst alles mit Corona verseucht würde. Die Roma wurden als „Überträger:innen“ gebrandmarkt – bei einer weltweit verbreiteten Seuche. Bitte was sollte das – darum haben wir es ziemlich harmlos eingebaut.

KiJuKU: Die Verbindung von analogem Spiel und Szenen im digitalen Raum war auch von Anfang an als Idee da?

Simonida Selimović: Diese zweite Ebene kam mit dem Wunsch, eine Welt zu bauen, in der alle gleichberechtigt sind, agieren und teilhaben können – egal von welcher Ecke der Welt aus. Alle Roma, Romn:ja, Sinti, Sinti:zze und so weiter würden sich sozusagen digital registrieren – anonym, weil sie in vielen Ländern ja noch immer gewalttätig verfolgt werden. Es wäre ein Staat in der Cloud, in der wir Weltbürger:innen sind – aber eine nachgewiesene Existenz haben, also auch zahlenmäßig sichtbar sind. Kein Staat könnte dann sagen, nein, in unserem Land haben wir keine Roma. Und jede und jeder Einzelne wäre dann aber in der analogen Welt in dem Land in dem sie/er sich aufhält, berechtigt zu wählen, zu partizipieren.

KiJuKU: Du hast auch das Programm kuratiert/ausgewählt, wonach?

Simonida Selimović: Zum Teil hab ich die Stücke angeschaut, zum anderen Künstler:innen eingeladen, deren Arbeit ich gut kenne.

KiJuKU: Es gibt hier jetzt ein „temporäres Mahnmal“, ist das die „Antwort“ darauf, dass es das seit Jahren versprochene zentrale Mahnmal für die Opfer des Porajmos (Gegenstück zur Shoa an Jüd:innen) noch immer nicht gibt, obwohl in der Nazizeit rund eine halbe Million Angehörige der Volksgruppen der Roma ermordet wurde?

Simonida Selimović: Ich habe die bildende Künstlerin Luna De Rosa gebeten, einen Roma-Wagen künstlerisch zu bearbeiten – dazu gibt es demnächst hier einen eigenen Beitrag samt Gespräch mit Rosa.

Drinnen gibt es eine Installation sowie eine Performance von Laura Moldovan, sozusagen ein Handlesen 2.0 – auch dazu demnächst mehr.

Palikera, Hvala lepo, Grazie mille, Mulțumesc Tusen Tack, Vielen Dank

Hier unten geht’s zu einer Besprechung des Eröffnungsstücks

Kosa und ihr jüngerer Bruder Aca leben seit mehr als 30 Jahren in Österreich, suchen um die Staatsbürgerschaft an, aus Reisetaschen packen sie Ordner voller Dokumente aus, überreichen diese der grummelnden, grantelnden, abwehrend und abwertenden Beamtin. Obwohl sie keinen Blick hineinwirft, zweifelt sie gleich einmal an, ob das wirklich alles vollständig ist. Erteilt Anweisungen, dass sie sich eine Kopierkarte in Stock x holen, diese in y aufladen und obendrein Summe z zu zahlen hätten.

Im Publikum gequältes, lautstarkes Lachen jener Zuschauer:innen, die offenbar eigene Erfahrungen mit der MA35 haben.

Doch bevor die Geschwister – Kosa (Valentina Eminova) und Aca (Sebastian Malfer) endgültig in den Besitz eines österreichischen Passes kommen können, müssen sie die Entlassung aus der serbischen Staatsbürgerschaft erwirken. Am leichtesten, so scheint es, wenn sie’s vor Ort selber tun. Wo sie auf einer zwar viel gestyltere aber nichts desto trotz ebenso ignorante Beamtin treffen.

Soweit die Rahmenhandlung von „Land ohne Land“, mit dem am Totengedenktag (1. November) das dritte Internationales Roma-Festival „E bistarde 2023 | Vergiss mein nicht“ im Dschungel Wien eröffnet worden ist. Simonida Selimović, gemeinsam mit ihrer Schwester Sandra, Gründerin dieser Veranstaltungsreihe mit vor allem Theater und Konzerten, hat das Eröffnungsstück geschrieben und auch Regie geführt.

Zu den sarkastisch, bitterbösen Amts-Szenen (Beamtin: Franziska Adensamer, die auch Svetlana, die Cousine der beiden spielt) gesellt sich noch ein Rückgriff auf eine der Corona-Phasen. In so manchen Ländern wie Serbien oder Rumänien wurden Angehörige der Volksgruppe der Roma noch mehr als üblich diskriminiert. Sie wurden beschuldigt, Überträger:innen zu sein mit Ausgangsverboten oder Gefängnishaft belegt. Was im Stück die Situation nochmals verkompliziert, können die Geschwister nun nicht einmal zurück nach Österreich wo Svetlana Kosas beide Kinder (Dominic Moldovan und Samuel Rosegger in Video-Einspielungen) betreut.

Valentina Eminova stellt als Kosa immer wieder dieses ganze System nationaler Grenzen und einschränkender Bestimmungen in Frage und bricht daraus aus – mit bunter „Daten“-Brille und -Handschuhen surft sie in eine virtuelle Welt – die schließlich riesengroße auf einen vorgezogenen dünnen Vorhang projiziert wird. Schon davor wurde aus den schauspielenden Figuren hin und wieder Avatare, die sich zu unendlichen Vervielfachungen ausweiteten. Nun läuft die digitale Kosa durch grenzenlose Landschaften, in der immer wieder Bilder, teils auch Videos aufpoppen von Roma-Vorkämpferinnen wie der in Österreich doch recht bekannten Ceija Stojka, die mehrere Konzentrationslager der Nazis überlebte und als eine der allerersten darüber zu malen, schreiben und sprechen begann. Aber auch – bei uns weniger bekannten – aus Rumänien, Schweden, USA…

Diese digitale Landschaft gegen Ende ist aber viel mehr, sie wird als Konzept schon früher im Stück angesprochen: Was wäre, wenn alle Rom:nja, Sinti:zze, Lovara… eine digitale Identität in einer gemeinsamen, grenzenlosen virtuellen Welt hätten, sozusagen einen – wie er mehrmals eingeblendet wird – Roma-Pass, eben ein „Land ohne Land“. Womit sich der Bogen zum Beginn des Stückes schließt. Da wird die bekannteste Suchmaschine eingeblendet und nach dem Online-Kauf eines digitalen Landes gesucht – wobei dabei natürlich Metaverse aufscheint 😉

Das ca. 1 ¼-stündige Stück verbindet äußerst gelungen realsatirisches Schauspiel mit Live-Musik durch die beeindruckende Fagott-Bläserin Stefanny Leandro Aguilar, die mal untermalend, dann wieder zentral aufspielend fast durchgängig Klangteppiche webt mit Spitzen-Auftritten sowie Video-Einspielungen (neben den beiden schon genannten Kinder noch Radica Savić als u.a. Kaffee-Sud lesende serbische Tante) und ins Digitale ausgelagerter Utopie (Visual Art: Joanna Zabielska; Kamera & Cut: Laura Moldovan). Gerade letztere verschafft angesichts der in den vergangenen Jahren und Wochen noch heftigerer aufgeflammter brandgefährlicher nationaler Konflikte ein wenig sehnsüchtige Hoffnung.

Etwa zwölf Millionen Roma leben im europäischen Raum. Auch wenn sie keine homogene Gruppe sind, sondern vielfältige Lebensstile pflegen, werden viele von ihnen sozial nach wie vor ausgegrenzt oder nicht wahrgenommen. Doch „Wir sind da, wir zeigen uns, wir lassen nicht zu, dass man vergisst, dass es eine Geschichte gibt, die uns seit Jahrhunderten verfolgt, und dass wir nichts davon wissen. Wir sind so viele und wir sind so unterschiedlich.“

Das Festival „E Bistadrde/ vergiss mein nicht“ gibt den Rom:nja und Sinti:zze durch Theater und Kultur eine Stimme: „Es ist notwendig, einander, Roma und Nicht-Roma, zu kennen und anzuerkennen, um unsere historischen kulturellen Unterschiede zu versöhnen“, sagt Simonida Selimović-Rosegger, Gründerin des Roma Theatervereins Romano Svato. „Wir haben eine Auswahl an Shows zusammengestellt, die sich um aktuelle Themen und Ästhetiken drehen, die in der Dokumentation der Realität und der Mikrogeschichte verwurzelt sind.“ „E Bistarde“ hat eine klare soziale Botschaft in Bezug auf Bildung, Bewusstsein und Stärkung einer positiven Identität. Ihre kulturelle Vielfalt über und mit Roma arbeitet darauf hin, das Zusammenleben innerhalb der Roma-Gemeinschaften sowie außerhalb zwischen der Nicht-Roma-Mehrheit und den Roma-Gemeinschaften zu harmonisieren.

Übersicht über die weiteren Auftritte in der Info-Box. Und es wird – natürlich – weiter ausführlich hier berichtet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen