Die Parlamentsrampen sind abgesperrt. An einer Ecke davor steht ein weißer Kasten. Immer wieder gehen Menschen neugierig auf diesen zu. Wenn sie wollen, bekommen sie ein elektronisches Gerät ausgehändigt, das eine flache Platte vorne hat, Kabel zu Kopfhörern. An einigen Stellen, die wie Fenster in diesem Kasten aussehen, leuchten kräftig rot, aber auch in anderen Farben Lichter auf – und in den Kopfhörern ertönen Musik sowie Stimmen.

Çağdaş Çeçen hat diesen technischen Wunderkasten gebaut und auf der auf einem Zettel ausgedruckten aufgeklebten Beschreibung dazu heißt es unter anderem: „Diese Installation bringt zum Leuchten, was allzu oft im Dunkeln bleibt: Die Stimmen junger Menschen, ihre Erfahrungen, Perspektiven und Kämpfe. Sie ist Teil des dreitägigen Jugend-Kunst-Kultur-Festivals „DWG – Demokratie, was geht?“, einer Initiative die Jugendlichen Zeit und Raum gibt, sich künstlerisch – unterstützt von Profis verschiedener Sparten – zu betätigen, ihre Anliegen, Gedanken, Wünsche, Forderungen und Sichtweisen zu äußern. Im Herbst 2023 fand das erste Festival statt, nun steigt das zweite – bis einschließlich Sonntag, 21. Juni 2025.

„Gerade jungen Menschen, die mehrfach marginalisiert sind, wird zu oft das Gefühl genommen, etwas bewirken zu können. „Demokratie, Was geht?“ setzt dem etwas entgegen: Es macht hör- und sichtbar, was sie denken, fühlen und verändern wollen. Denn durch Geschichten lernen wir. Wer zuhört, wird empathischer. Und wer empathisch ist, hält eher zusammen.

Die Installation übersetzt dieses Prinzip in Licht: Auf kleinen Tafeln zeigen 3-D-gedruckte Reliefs Bilder der Teilnehmenden. Unsichtbare Laserstrahlen tragen codierte Tonspuren – Geschichten, von den Jugendlichen selbst erzählt. Um sie hörbar zu machen, braucht es einen Receiver – und die Bereitschaft, aktiv zuzuhören so wie auch in der Gesellschaft oft erst die bewusst Suche notwendig ist, um die Geschichten derer zu finden, die an den Rand gedrängt wurden. Doch hier holen wir sie zurück ins Zentrum. Ihre Stimmen leuchten. Ihre Geschichten strahlen. Und wir feiern sie – so wie jede Geschichte gefeiert werden sollte.“

Und weil der 20. Juni – seit einem ¼ Jahrhundert – der Weltflüchtlingstag ist, gab es eine kleine, feine, viele Initiativen – freie syrische Gemeinde in Österreich, Ichkeria (Tschetschenen), Ukrainer:innen,… einbeziehende, Demonstration dazu vom Ottakringer Yppenplatz zum Parlament. Lautstark wurde unter anderem skandiert: „Um Europa keine Mauern, Bleiberecht für alle und auf Dauer!“ Wobei nach Europa ohnehin nur ein minikleiner Bruchteil der mehr als 120 Millionen Menschen kommt, die laut UNHCR (Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen) derzeit auf der Flucht sind. Rund zwei Drittel Teil finden in den eigenen Ländern in anderen Regionen Zuflucht; die meisten der 43 Millionen Geflüchteten in anderen Ländern, landen in (Nachbar-)Staaten des globalen Südens.

„Flucht ist ein existenzielles Recht. Und in der Kriegsrealität von heute kann eines Tages jede und jeder von uns zu Geflüchteten werden“, brachte der erste Redner bei der abschließenden Kundgebung einen brisanten Gesichtspunkt ins Spiel.

Danach schilderte Evray Eskander bewegend seine rund 1½ Jahre dauernde langwierige und gefährliche Flucht aus dem syrisch-kurdischen Afrin. „Ich habe Menschen gesehen, die so lange gelaufen sind, dass ihre Füße geblutet haben… An einem anderen Tag hat uns Polizei aufgegriffen. Ein Polizist hielt mir eine Waffe an den Kopf und sagte: „Weißt du, was passiert, wenn ich dich erschieße? Nichts. Du wirst Fischfutter.“

Aber ich habe durchgehalten – weil ich geglaubt habe, dass es irgendwo einen Ort gibt, wo ich in Frieden leben, lernen und arbeiten kann. Aber meine Familie darf nicht hier sein. Das neue Gesetz erlaubt es nicht mehr, dass ich meine Familie nach Österreich bringe – selbst wenn ich integriert bin, arbeite und alles tue, was von mir verlangt wird…. Ich bitte Sie: Denken Sie an uns. Denken Sie an Menschlichkeit. Integration beginnt mit der Familie – nicht mit Trennung.“

Seine Rede und so manche der Geschichten aus dem eingangs geschilderten „Wunderkasten“ zeigen noch stärker den ohnehin schon offensichtlichen Zynismus einer Broschüre für Kinder von Frontex, der EU-Agentur für die Kontrolle der Außengrenzen, über die „Der Standard“ vor wenigen Tagen berichtete.

Auf der Frontex-Website findet sich die 22-seitige Broschüre aus dem September 2024 mit bunten Bildern in 15 Sprachen zum kostenlosen Download – von Albanisch über Arabisch bis Farsi, Pashto und Türkisch, übrigens auch auf Deutsch – siehe Montage von Screenshots.

Abschiebung wird als „Leitfaden für Rückkehr“ beworben und geschildert, als würden Kindern dabei fast so etwas wie Abenteuer-urlaub machen. Abschiebezentren, oft isoliert abgelegene gefängnisartige Lager werden als Erholungsstätten mit Spielplatz-Charakter gezeichnet. Warnwesten der Bewacher:innen im Flugzeug kriegen ein nettes Bildchen mit der rage: „Welche Farbe wird die Weste wohl haben?“…

Zwar wird auch darauf hingewiesen, dass Kindern ihre von der UN-Konvention festgelegten Rechte zustehen, aber…

… der dortige Artikel 22 legt fest, dass geflüchtete Kinder besonders gut geschützt und unterstützt werden müssen und der Zufluchtsstaat dafür sorgen muss, dass Kinder mit der Familie vereint werden oder wenn das nicht möglich ist, sich jemand anderes gut um sie kümmern muss.

Und was heißt Rückkehr? Die meisten der Kinder aus Flüchtlingsfamilien kennen das Land, aus dem ihre Eltern flüchten mussten, gar nicht.

Die Lite der Sprachen (ver-)birgt noch einen weiteren Schuss Zynismus: Pashto – gesprochen vor allem in Afghanistan (auch Pakistan und Iran), Farsi (Iran), Russisch – sollen Kinder in ein diktatorisches Land verfrachtet werden, wo obendrein Mädchen keine weiterführende Schule besuchen dürfen? Oder in aktuell kriegführende, diktatorische bzw. autokratische Länder?

demokratiewasgeht -> festival-2025

Rund 150 kunterbunte, spielerische und doch inhaltsreiche Partys feierten Kinder in den Horten und Kindergärten der Kinderfreunde dieser Tage rund um den 20. November, den mittlerweile 35. Geburtstag der internationalen Kinderrechts-Konvention.

In Wien-Donaustadt, dem 22. Und bevölkerungsreichsten Bezirk der Bundeshauptstadt verteilen Kindergartenkinder selbstgebackene Kekse auf öffentlichen Plätzen als süße schon vorweihnachtliche Kinderrechte-Geburtstags-Grüße. Gleichzeitig fanden im Kindergarten Doningasse Stationentage zu den Kinderrechten für alle Kinder im letzten verpflichtenden Kindergartenjahr statt. Sie wissen also, worum es bei diesem Geburtstag geht.

In Wien-Penzing zogen Kinder durch einen Teil dieses, des 14. Bezirks, um Passant:innen auf wenigstens einige der Kinderrechte aufmerksam zu machen. Mit dabei: Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner sowie der Bundesvorsitzende der Kinderfreund und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Die Aktionstage zu Kinderrechten beschließen die beiden Geschäftsführer:innen der Wiener Kinderfreunde, Alexandra Fischer und Daniel Bohmann, indem sie Kasperl und seine Gefährt:innen im Jugendzentrum friends zu diesen Themen spielen.

Die Kinder des Leuchtturmkindergartens in Sachen Inklusion in Wien-Favoriten machten am Tag der Kinderrechte selbst (20. November) einen Ausflug ins Parlament. Kinder aus anderen elementarpädagogischen Einrichtungen trafen im Wiener Rathaus den u.a. für Kinder und Bildung zuständigen Stadtrat und Vizebürgermeister sowie Gemeinderät:innen. Dort stand Inklusion, eines der Kinderrechte – Teilhabe aller Kinder – im Zentrum des Treffens; einschließlich des Hissens von Kinderrechtefahnen beim Eingang zum Wiener Rathaus – Bericht unten verlinkt.

„Eins, zwei, drei vier – Kinderrechte wollen wir! Fünf, sechs, sieben, acht – alle Kinder an die Macht!“ Der zweite Teil des lautstark in zwei alten Straßenbahnen sowie am Ende der Ring-Rundfahrt auf den Stufen vor dem Parlamentsgebäude gerufenen Slogans wurde Samstagnachmittag in mehreren Variationen gerufen. Gelbe Luftballons mit der Sprechblase „Kinder haben RECHTe“, T-Shirts, eine große gelbe Fahne mit dem selben Spruch – damit beendeten die Österreichischen Kinderfreunde ihre Bundeskonferenz. Zwar hieß die Losung „Es ist Zeit für eine Kinderrechte-Republik“ und die obigen Sprüche wurden engagiert skandiert, aber Kinder selbst?

„Naja, Konferenz eben!“, so die Erklärung an den fragenden Journalisten. Kein spezifisches Problem der SPÖ-nahen Organisation, die sich seit 117 Jahren einerseits für die Anliegen von Kindern einsetzt und andererseits selbst Träger von Kindergärten und Horten ist. Noch immer gibt es selten Konferenz- und Tagungsformate, in die Kinder bzw. Jugendliche selbst ihre Anliegen einbringen (können).

Die politischen und sozialen Forderungen, die die Konferenz-Teilnehmer:innen in einem 12-seitigen Leitantrag beschlossen, reichten von einer Kindergrundsicherung als Mittel gegen (drohende) Armut über Rechtsanspruch auf einen ganztägigen und kostenfreien Kindergartenplatz ab dem 1. Lebensjahr, die Einführung einer gemeinsamen, ganztägigen Schule für alle Kinder bis zum Alter von 14 Jahren mit individueller Förderung von Begabungen und Interessen ohne Angst, ohne Zwang, ohne Noten, Gratis-Mittagessens für alle Kinder in Bildungseinrichtungen, den Ausbau der Sprachförderung bei gleichzeitiger Abschaffung der sogenannten Deutschförderklassen bis zur Finanzierung von Bildungseinrichtungen nach dem Chancen-Index sowie der dringenden Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Pädagog:innen.

Die verfassungsmäßigen Kinderrechte – ein Teil der Kinderrechtskonvention ist im Verfassungsrang – sollte durch das Recht auf Klimaschutz und ein lange gefordertes verbindliches Gesetz ergänzt werden. Jeder Gesetzesentwurf bräuchte eine Klimafolgenabschätzung, sowie eine verpflichtende Kinderverträglichkeitsprüfung in der Stadt-, Raum- und Verkehrsplanung. Kinder und Jugendliche sollten in ganz Österreich kostenlose alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen dürfen.

Weitere Forderungen bezogen sich auf den erst in den vergangenen Jahren zum Thema gewordenen Kinderschutz. Hier bräuchte es den Kinderfreunden zufolge mehr finanzielle Mittel für die Umsetzung von Kinderschutzkonzepten in Bildungseinrichtungen und Vereinen, Informationskampagnen für und Gewaltpräventionsmaßnahmen bei Eltern sowie verpflichtende Kurse in gewaltloser Erziehung für alle Eltern als Teil des Eltern-Kind-Passes.

Neben einer Absage an Zwei- oder noch mehr-Klassenmedizin verlangten die Konferenz-Teilnehmer:innen zum Gesundheitsbereich unter anderem Ausbau der Therapieplätze für Ergotherapie, Logopädie und Psychotherapie sowie die Abschaffung von Selbstbehalten oder der Notwendigkeit von Zusatzversicherungen für Kinder; regelmäßige Besuche von Gesundheits-Teams an Schulen (Schulgesundheit-Teams: Schulärzt:innen, Schulpsychologie, Soziale Arbeit), Ausbau der kinderpsychiatrischen Ordinationen, vollständige Übernahme der Therapiekosten durch die Krankenkassen, Förderung von Erholungsaufenthalten in den Ferien für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten durch die Krankenkassen; bundesweite Aufstockung und faire Verteilung der Studienplätze „soziale Arbeit/Sozialpädagogik“ und ein Schwerpunktausbau im Fachbereich „Schulsozialarbeit“.

Suspendierung von Kindern/Jugendlichen aus dem Bildungssystem darf keine Option sein; stattdessen braucht es sinnvolle pädagogische Maßnahmen bei großen pädagogischen Herausforderungen (Beispiel Timeout-Konzept).

„Der Erwerb der Österreichischen Staatsbürgerschaft darf nicht vom ökonomischen Hintergrund abhängen: wir fordern die Abschaffung der Bundes- und Landesgebühren, sowie die massive Senkung der Einkommenshürde“, heißt es im erwähnten umfassenden 12-seitigen Forderungskatalog. Außerdem sollten Kinder per Geburt die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten, wenn ein Elternteil zumindest 5 Jahre legal in Österreich lebt.

Minderjährige Flüchtlinge sollten den Anspruch auf Obsorge ab Tag 1 bekommen. Deutsch-als-Zweitsprache müsste in allen Bildungseinrichtungen angeboten werden bei gleichzeitiger Abschaffung der separierenden Deutschförderklassen.

Um Anliegen und Rechten von Kindern mehr Gehör zu verschaffen, verlangen die Österreichischen Kinderfreunde die Einrichtung eines eigenen Kinderministeriums oder Staatssekretariats. Dieses solle zentral, ressortübergreifend Initiativen und Maßnahmen zu Kindergesundheit, Bildung, Kinderschutz und Kinderrechten koordinieren, gezielte Forschung als Entscheidungsgrundlage und zur Evaluation von Maßnahmen beauftragen, detailliert Auswirkungen von Gesetzen auf die Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen evaluieren und ein unabhängiges, jährliches Monitoringverfahren zur Bewertung der Umsetzung von Kinderrechten in Gang setzen.

„Wenn wir mit uns ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass auch bei unseren Angeboten teilweise Hürden bestehen und nicht alle Kinder an unseren Angeboten teilhaben können“, konstatiert der Leitantrag selbstkritisch. Und nimmt sich vor, „eine Arbeitsgruppe mit Vertreter:innen verschiedener Kinderfreunde-Tätigkeitsfelder“ einzurichten, die „sich dem Thema Inklusion“ widmet, „Weiterbildungsangebote für Kinderfreund:innen und Leitfäden/Checklisten und Methoden“ entwickelt, „damit unsere diversen Angebote noch barrierefreier im Sinn von: keine sozialen Barrieren, keine finanziellen Barrieren, keine sprachlichen Barrieren, keine baulichen Barrieren werden“.

Während ein derzeit häufig gesendeter Werbespot auf allen Kanälen bösartige Streitereien zwischen Vertreter:innen politischer Parteien als „Kindergarten“ scheinbar lustig zeigen will, versuchen einige Programme im ORF-Kinderfernsehen sachlich und doch spannend zu erklären, wie wichtig Wahlen und Demokratie sind.

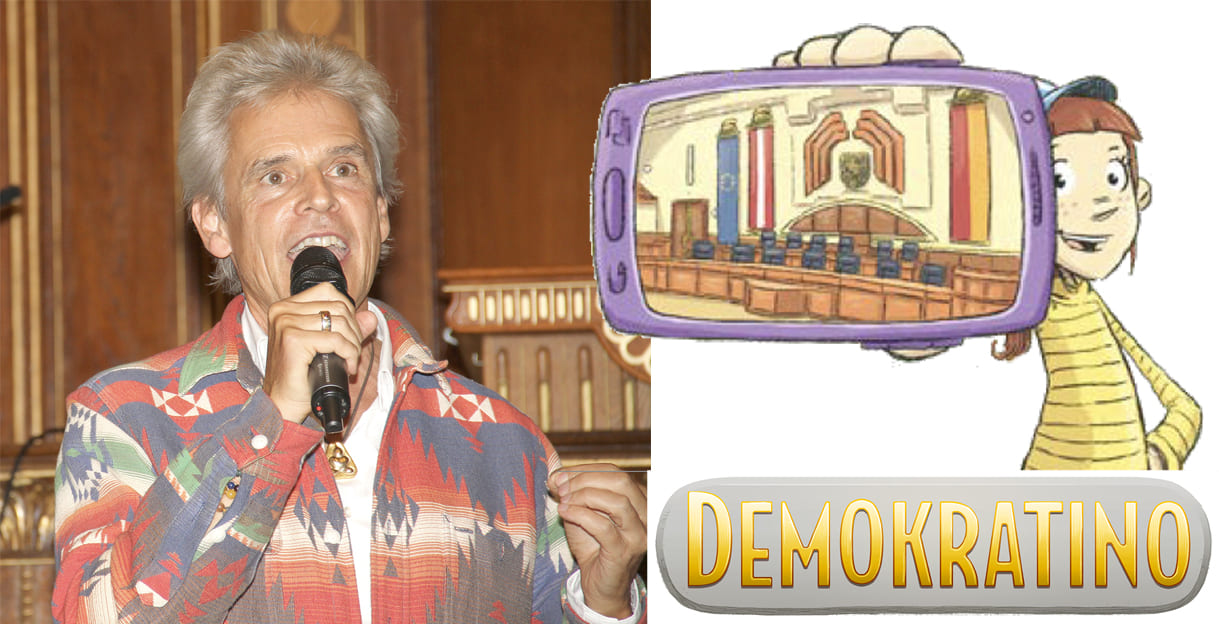

Beginnend mit Montag, 23. September erklären fünf ZiB Zack Mini-Spezialausgaben vor der Nationalratswahl am Sonntag (29. September 2024) vieles dazu. Zwei Tage später startet eine zehnteilige fiktive Serie mit Schauspiel und Animationsfiguren namens „Demokratino“, einem vorerst unbekannten Land, in das die drei Kinder-Protagonist:innen während eines Besuches im österreichischen Parlament gebeten werden.

Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durfte die erste Folge vorab sehen – und aus dieser hier schildern, sowie den Erfinder derselben, Thomas Brezina, per eMail einige Fragen stellen – dieses Interview in einem eigenen Beitrag – unten verlinkt.

Zunächst sind Doro, Leopold und Niko mehr als unzufrieden. In ihrer Schulklasse hat die Lehrerin die Kinder in verschiedene Exkursions-Gruppen eingeteilt. Neben Team Tiergarten und Team Kanal gibt’s auch eine Spezialtour im Parlament. Die haben diese drei zugeteilt bekommen. Das stellen sie sich viel weniger abenteuerlich vor als das was ihre Kolleg:innen erkunden dürfen.

Natürlich kommt dann alles ganz anders. Aber mit diesem Trick startet die zehnteilige Serie im ORF-Kinder-Fernsehen. Mastermind hinter der Serie namens „Demokratino“ ist wie schon erwähnt der bekannte Autor, TV-Format-Erfinder und Ausdenker diverser Erlebniswelten Thomas Brezina. Für die drei Kinder, die durch die Geschichte führen, hat er drei unterschiedliche Rollen geschrieben. Doro (Nora Riedl) fotografiert alles – digital klarerweise. Ihr Kollege Leopold (Matteo Haudeck) schreibt die Notizen auf ein großes Tablet und Niko (Sam Göll) ist der Verträumte, der immer wieder da und dort stehen bleibt, sich Objekte in dem historischen Gebäude genauer anschaut. Und auf einmal etwas von einer bläulich schimmernden Lichtkugel erzählt. Die die anderen – natürlich – nicht sehen, du aber als Zuschauerin oder Zuschauer siehst sie sehr wohl 😉

Plötzlich beginnt’s aus der Kugel zu sprechen – eine animierte Zeichentrickfigur namens Max, die von ihren Kleidungsfarben ein wenig an Pinocchio erinnert -, versucht das Trio zu sich nach „Demokratino“ zu holen. Und so rasen sie wie durch eine Röhren-Rutsche in diese Welt.

Sie müssten dieses – für alle vorerst unbekannte – Land vor dem bösen Diktatos retten…

Einige dafür notwendige Informationen über das Parlament als Sitz der Demokratie in Österreich haben sie schon von den beiden Guides, gespielt von Magdalena Bönisch und Christian Dobler, erfahren. Andere werden sie in „Demokratino“ in den weiteren Folgen ausspielen können – die in Form von Rückblenden auch den Zuschauer:innen vermittelt werden – über Gesetze, Wahlen, politisch Parteien, Regierung, Abgeordnete, Opposition oder Steuern…

Zum eMailigen Interview mit Thomas Brezina über „Demokratino“ geht es hier unten.

KiJuKU: Ging die Initiative zu Demokratino von dir aus oder wurdest du vom Parlament gefragt, dir etwas zum Thema einfallen zu lassen?

Thomas Brezina: Demokratino ist eine Geschichte, die ich schon vor vielen Jahren erfunden habe. Mir geht es darum, das Thema Demokratie auf eine Weise zu schildern und zu erklären, die nicht belehrend ist, sondern Demokratie erlebbar macht

KiJuKU: Wie bist du auf die Idee der „Entführung“ gekommen?

Thomas Brezina: Aus diesem Grund werden die drei Hauptpersonen in die Welt von Demokratino versetzt, wo ein Diktator versucht die Macht an sich zu reißen und sie ihre Erfahrungen von einem Besuch des Parlaments nun in diesem Land umsetzen müssen, damit es eine Demokratie bekommt und nicht Dikataturia wird. Ich freue mich, dass Demokratino jetzt auch auf den Bildschirm kommt.

KiJuKU: Wird ausgehend vom Konzipieren dieser Serie auch etwas in Buch-Form erscheinen?

Thomas Brezina: Dazu habe ich schon vor rund zehn Jahren ein Buch gemacht, es gibt aktuell Überlegungen, dass wir begleitend Demokratino auch in Buchform wieder zurückbringen – aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen.

Einschub: Peinlich, gestehe als Journalist von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… – und davor eben schon beim Kinder-KURIER – habe ich dies offenkundig versäumt – und auf Nachfrage beim Management erfahren, dass dies auch nicht mehr verfügbar ist ;(

KiJuKU: Das Parlament hat seit mehr als 15 Jahren die Demokratie-Werkstatt – hast du mit diesen Workshops bei der Arbeit an „Demokratino“ Kontakt gehabt, Erfahrungen ausgetauscht?

Thomas Brezina: Die Zusammenarbeit mit dem Parlament war großartig. In der Vergangenheit habe ich persönlich schon mehrere Videos zu verschiedenen Themen für das Informationsbüro auf Social Media gemacht.

KiJuKU: Kommen in den Folgen demokratische Möglichkeiten direkt für Kinder vor – von Klassen- über Schulsprecher:innen, Mitbestimmungsmöglichkeiten in Gemeinden und Städten wie Kinder- und Jugend-Million in Wien …?

Thomas Brezina: In diesem Jahr habe ich die Drehbücher für eine TV-Fassung geschrieben. Im Sommer wurde im Parlament und im Studio gedreht. Derzeit werden die Folgen fertiggestellt, die eine Menge Aufwand an Animation haben, da die Demokratino-Welt gezeichnet ist, die drei Hauptdarsteller aber real. Die TV-Serie soll für alle eine Möglichkeit sein, das Thema Demokratie zu erleben und zu erfassen. Daraus ergeben sich viele Möglichkeiten und ich sehe es als Aufgabe von Schulen etc. darauf aufbauend mit Schülerinnen und Schülern zu erarbeiten, was alles im eigenen Umfeld in die Tat umgesetzt werden kann.

Da das Interview nicht live – weder telefonisch noch online-video-mäßig möglich war, weil der Autor derzeit in London weilt, und dort viel am Schreiben ist, sondern es nur möglich war, Fragen per eMail über das Management zu übermitteln und auf diesem Weg auch die Antworten kamen, konnte hier nicht nachgefragt werden, weil die letzte Antwort auf einen Teil der Frage nicht eingeht – und nicht alle Folgen zur Sichtung vorlagen/ vorliegen, sondern nur die allererste.

Im Folgenden undauch schon weiter oben übrigens einige Links zu Storys über Aktionen und Möglichkeiten, wo Kinder Demokratie wirklich selber (mit-)erleben können.

Eine Nacht – mehr als 4000 Ermordete. Genau 80 Jahre liegt das zurück. Vom 2. auf den 3. August 1944 hatten die Faschisten im Vernichtungslager Auschwitz die genannte Zahl an Romn:ja und Sinti:zze umgebracht. Zum runden Gedenktag erklärte die österreichische Bundesregierung in einem Ministerratsbeschluss dieses Datum zum nationalen Gedenktag für Roma und Sinti. Damit wolle sie „die Erinnerungsarbeit vorantreiben“. Ohne sich allerdings mehr als in einer Aussendung zu engagieren – dazu weiter unten.

Schon im Vorjahr hatte der österreichische Nationalrat – einstimmig – die Ratifizierung des internationalen Gedenktages (2. August) für die Ermordung von Roma und Sinti durch die Nazis beschlossen (31. Jänner 2023).

Dennoch blieb die Gedenkveranstaltung „Dikh He Na Bister – Schau und vergiss nicht“ dazu – trotz der offiziellen Anerkennung – eine Aufgabe der Community und verbündeter Initiativen aus der Zivilgesellschaft. Zum zehnten Mal seit 2015 (damals hatte das Europäische Parlament den 2. August zum internationalen Gedenktag erklärt) organisierten vor allem junge Romn:ja und Sinti:zze eine würdige, kämpferische Veranstaltung am Ceija-Stojka-Platz in Wien-Neubau, dieses Mal mit musikalischer Verstärkung aus Ungarn. Das bekannte Budapester Trio „Lajos Sárközi“ (Lajos, Julius und Rudolf), zu Beginn begleitet vom österreichischen Klarinettisten Josef, spielte groß auf.

Die 2013 verstorbene Künstlerin – Autorin und Malerin – hatte als eine der wenigen Angehörigen dieser österreichischen Volksgruppe überlebt – drei Konzentrationslager. Und sie war praktisch die erste Person, die die vernichtende Verfolgung der Rom:nja und Sinti:zze – in ihren Werken sowie in unzähligen (Schul-)Workshops öffentlich gemacht hatte. Ihre Schwiegertochter Nuna Stojka, die jahrzehntelang unermüdlich mit Ceija Aufklärungs- und Erinnerungsarbeit leistet(e), zitierte aus Texten der Schwiegermutter und rief am Ende auf „Amentsa khetane, taj na korkori, ke feri khetane, sam zurale“ (Wir gemeinsam, und nicht alleine, denn nur gemeinsam sind wir stark).

Sie übergab das Wort anschließend an ihren Enkel Santino Stojka weiter.

Der würdigte den Kampf seiner Urgroßmutter und verwies vor allem auf die doch erzielten Erfolge der Community – denn ohne dieses beharrliche Auf- und Eintreten hätte es wahrscheinlich nie die Anerkennung als Volksgruppe bis hin zum nunmehrigen offiziellen Gedenktag gegeben.

Moderiert von Vanja Minić und Samuel Mago, der hin und wieder auch Sätze auf Romanes einbrachte, kamen auch in der Folge – bewusst – ausschließlich junge Rom:nja und Sinti:zze zu Wort. Pia Thomasberger, Vorstandsmitglied der Hör, erzählte von persönlichen Erlebnissen, noch immer das Z-Schimpfwort hören zu müssen und darüber, dass die Zugehörigkeit zur Volksgruppe auch noch immer in vielen Familien verschämt verschwiegen wird – was ja nur eine Folge der andauernden Diskriminierung sei.

Sternekoch Robert „Tschirklo“ Weinrich, der in seinem Job Internationalität sowohl in der Küche als auch unter den Gästen erlebt, sprach sich vehement gegen jede Form des Rassismus aus. Er vertritt den Sinti:zze-Verein „Newo-Ziro“ (Neue Zeit) und zitierte aus einem Text des Autors Ludwig Laher. Der hatte das wenige, was zu finden war, über zwei oberösterreichische Sinti-Familien in Bachmanning – Rosenfels und Jungwirth – in einen Aufsatz gepackt. Sie wurden von den Nazis ermordet und kaum jemand weiß etwas von ihnen. Er wollte dazu „beitragen, dass diese Menschen als Teil der Ortsgeschichte nach vielen Jahrzehnten wieder besser fassbar werden, dass man sie solcherart heimholt, sich zu ihnen als Opfer einer beispiellosen Barbarei bekennt“. Nicht zuletzt, um zu vermitteln, dass „Ausgrenzung und Rassismus durch nichts zu rechtfertigende Fehlhaltungen sind, denen konsequent entgegengetreten werden muss, um zu vermeiden, dass je wieder solch monströse Untaten begangen werden.“

Als einzige Opfergruppe der Nazis fehlt für die Rom:nja und Sinti:zze noch immer ein zentrales Mahnmal. Bei den Gedenkveranstaltungen am Ceija-Stojka-Platz wurde das von Politiker:innen auch schon vor Jahren versprochen, allein… Weswegen natürlich auch dieses Mal die Aktivist:innen diese Forderung erhoben.

Zwischenzeitlich gab es bei den beiden vergangenen Roma-Kultur- und Theaterfestivals „E bistarde – vergiss mein nicht“ ein „temporäres Mahnmal“ in Form eines künstlerisch bespielten hölzernen Wagens beim Dschungel Wien, dem Theaterhaus für junges Publikum im Wiener MuseumsQuartier.

Zuvor hatte die Parlamentsdirektion – fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der Termin war nicht einmal auf der Homepage vermerkt, die erste Antwort auf Nachfrage lautete: „das Parlament ist diese Woche zu“ – zu einer Kranzniederlegung im Weiheraum für die Opfer des österreichischen Freiheitskampfes auf dem Wiener Heldenplatz geladen – mit entsprechend bescheidener Teilnahmezahl. Weder aus dem Präsidium des Nationalrates – ganz wenige Abgeordnete waren da – noch von der Bundesregierung war jemand bei einer der drei Veranstaltungen – dazwischen fand noch ein Gedenk-Gottesdienst in der Kirche am Ceija-Stojka-Platz statt. Bei der oben geschilderten Veranstaltung – von der HÖR, der „Hochschüler*innenschaft Österreichischer Roma und Romnja“ organisiert – waren von der Politik die Grüne-Abgeordnete Eva Blimlinger, der SPÖ-Gemeinderat Christian Meidlinger und die NEOS-Gemeinderätin Dolores Bakos anwesend.

Und während andere Länder hochrangige Vertreter:innen zur 80-Jahr-Gedenkveranstaltung direkt an den Ort des Geschehens in Auschwitz sandten, waren es aus Österreich ebenfalls vor allem Jugendliche, die das Land vertraten, aus dem fast die gesamte Volksgruppe vernichtet worden war – und das so manche hochrangige Täter gestellt hatte.

Vorwiegend grau gekleidet, Bühne und Saal düster bis dunkel. Schauspieler:innen und Musiker wandern vor drei verschiebbaren, durchscheinenden Elementen kreuz und quer, besprechen, diskutieren, wer wen spielen soll / darf. Wie das mit dem Wolfsgeheul ist. Ob das so kommen soll, dass sich die Zuschauer:innen fürchten oder gar, dass sie bitten, das Heulen zu wiederholen…

Ein etwas ungewöhnlicher Einstieg für das folgende Theaterstück. Natürlich war von Anfang an klar, wer wen spielt, aber so manche Überlegungen bei der Entstehung eines Stückes wurden dabei transparent. Warum sollte nicht auch ein Mann (Roland Schumacher) eine Frau spielen, oder ist die Jugend der Schauspielerin (Ninon Perez) vielleicht sogar ein Hindernis, die junge Hannah zu spielen – weil sie dann weniger spielt als in der Tat noch (fast) ein Mädchen ist?

Das Theater Agora aus der Region der deutschsprachigen Minderheit in Belgien spielte „Hannah Arendt auf der Bühne“ für vor allem Jugendliche des anderntags folgenden Lehrlingsparlaments.

Basis für das Stück war/ist das gleichnamige bebilderte Buch von Marion Muller-Colard (Text, deutschsprachige Übersetzung aus dem französischen Original: Thomas Laugstien) und Clémence Pollet (Illustration) – Buchbesprechung am Ende dieses Absatzes verlinkt.

Am letzten Tag im Leben der kritischen Philosophin und Politikwissenschafterin (4. Dezember 1975 in New York) lassen Buch – und Stück – ein junges Mädchen namens Hannah auftauchen. Im philosophischen Diskurs zwischen den beiden und den Szenen, die sie spielen nachdem sie auf eine Theaterbühne gegangen sind, wird Hanna Arendts (gespielt von Karen Bentfeld) Denken – und Handeln, das ihr genauso wichtig war – sicht- und spürbar – Stück-Idee: Sascha Walters, Text: Ania Michaelis, die auch Regie führte, und Felix Ensslin.

Was das Theaterstück mehr bietet als das Buch ist einerseits das Live-Erlebnis samt wunderbar eingebauter Musik (Wellington Barros), die Teil des Geschehens wird, indem sie Stimmungen und Atmosphären nicht nur unter„malt“, sondern oft auch erst erzeugt. Und andererseits Ergänzungen, die die erzählte/gespielte Geschichte gegenüber dem Buch erweitern. Zunächst einmal fragt das Mädchen Hannah das Selbstverständlichste: Was ist auf der griechischen Agora mit den Frauen und den Kindern, wieso fehlen sie, warum reden und entscheiden nur Männer?

In dem Theaterstück von Agora – nicht in jenem im Buch – werden übrigens in einer Szene alle Spieler:innen zu Wölfen, stülpen sich die entsprechenden Masken (Céline Leuchter, die auch für Szenografie und Live-Technik zuständig ist und zeitweise mitspielt) über die Köpfe. Das könnte als Anspielung an den Gedanken gesehen werden, dass durchaus jede und jeder zur/zum Bösen werden könnte. Auch mit feinem Anzug und sogar vordergründig gesittetem Benehmen können Feinde der Demokratie ins Herz derselben stoßen – insofern auch ein sehr aktuelles Stück.

Als – nach dem Krieg – angeklagte Wölfe bringen sie eine Vielzahl von Ausflüchten, einige mehr als im Buch, alle aber laufen darauf hinaus, „nur“ den Befehlen von oben gehorcht zu haben, eigenständiges Denken oder gar Handeln – keine Spur.

Keine Spur? Erfreulicherweise wird aber auch von Roland Schumacher ein Gegenbeispiel erzählt. Mit den Worten „ich steige hier aus“, schlüpft er aus seiner Rolle und schildert den Fall, dass ein Einwohner in der Gegend, aus der er selber kommt, in der Nazizeit einerseits Mitglied der mit den Nazis verbündeten „heimattreuen Front“ war, aber andererseits ein jüdisches Kind gerettet hat. Ein Beispiel dafür, dass der Sager davon, man hätte nicht anders handeln können, eine Ausrede ist – anderes Handeln war doch möglich – auch wenn es riskant bis lebensgefährlich war.

Mit den genannten und noch vielen weiteren Szenen – nicht zuletzt um/mit dem Kuscheltier-Fuchs – dreht sich Stück (wie Buch) um Hanna Arendts ständige Auseinandersetzung mit Tendenzen und Ausprägungen von autoritären Strukturen, diktatorischer Herrschaft und dem Gegensatz dazu, dem erforderlichen ständigen Kampf um Demokratie, Diskussion. Nicht zuletzt auch mit sich selbst:

Große Hannah: „Ich bin nicht immer meiner Meinung.“

Kleine Hannah: „Aber – du bist doch du!“

Große Hannah: „Ja, und ich bin die geworden, die ich bin.“

Und noch lange nicht am Ende. Auch wenn ihr Leben an diesem 4. Dezember 1975 endete – sie lebt weiter – in ihren Schriften, Gedanken, die von anderen weitergetragen wurden und werden, nicht zuletzt der „kleinen“ Hannah – und dem Palindrom dieses Namens. „Ein Vorname, den man von links nach rechts und von rechts nach links lesen kann. Wenn ihr wieder angekommen seid beim ersten H, könnt ihr wieder anfangen zu lesen bis zum letzten H. Und so weiter, bis ihr nicht mehr wisst, ob nicht das Ende ein neuer Anfang ist.“

Technisch vielleicht der optimale Raum im Parlament, ist er doch fürs Publikum nicht ideal, weil es keine Tribüne gibt und die Zuschauer:innen in den hinteren Reihen manches nicht gut sehen konnten/können. Auch das – und offenbar kam Vorbereitung – sorgten für doch einigermaßen Unruhe. Gebannt und konzentriert wurde es in jener Szene, als neu Wolfs-Herrscher die anderen autoritär zu „Juden!“ erklärten und sie damit sozusagen zum Abschuss freigaben.

Die Bühne war aufgebaut im „Lokal 2“, einem Veranstaltungssaal im Parlament, das nach Elise Richter (1865 – 1943) benannt ist. Sie war die erste Frau, die sich an der Universität Wien zur Uni-Professorin habilitiert hatte. Die Unterstützerin der österreichischen Version der Diktatur (Austrofaschismus) wurde als Jüdin gemeinsam mit ihrer Schwester von den Nazis 1942 ins Ghetto Theresienstadt (eine Form der Nazi-Konzentrationslager) zwangsverschickt, wo sie im Jahr darauf zu Tode kam.

Übrigens: Die Aufführung fand zufällig an jenem Tag statt, an dem bekannt wurde, dass am Vortag die bekannte österreichische Widerstandskämpferin Käthe Sasso (geborene Smudits) im Alter von 98 Jahren gestorben war. Smudits wurde als 16-Jährige von der Gestapo (Geheime StaatsPolizei) der Nazis erstmals gefangen genommen, landete später im Konzentrationslager Ravensbrück und überlebte den „Todesmarsch“ in ein weiteres KZ (Bergen-Belsen) knapp vor Ende der faschistischen Diktatur und des zweiten Weltkrieges. Als Zeitzeugin trat sie unermüdlich in Schulen und Diskussionen mit Jugendlichen auf.

Es ist nicht 5 vor 12, sondern genau um 12 Uhr Mittag, also sozusagen high noon, erklangen am Dienstag (4. Juli 2023) vor dem Parlament in Wien Trillerpfeifen, Trommelschläge – auf Kochtöpfen und die Rufe, wie sie von Fridyas-for-Future-Demos bekannt sind: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut!“

Zur Kundgebung hatten der Klimarat und Initiator:innen des Klima-Volksbegehrens aufgerufen – praktisch nur intern und so blieb die Kundgebung von der Teilnehmer:innen-Zahl recht überschaubar. Grund und Anlass zugleich: Vor einem Jahr hatten die Klimarät:innen – zufällig vom Klimaschutzministerium eingeladene Bürger:innen, die sich monatelang in Wochenend-Diskussionen Maßnahmen überlegt hatten, diese an die Politik übergeben. 93 konkrete Vorschläge wurden von Klimaministerin Leonore Gewessler sowie Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher entgegen genommen – mit dem Versprechen, möglichst vieles davon umzusetzen.

Weil bislang davon wenig zu sehen, hören und erleben war/ist, gab’s am Dienstagmittag diese Unmutskundgebung mit den zentralen Forderungen „Wissenschaft und Klimarat ernst nehmen!“ sowie „Klimaschutz blockieren ist ein Verbrechen!“. Auf dem erstgenannten Transparent hatten auch Kinder und Jugendliche unterschrieben wie an deren Geburtsdaten ersichtlich – Magda, 2013; Aimé, 2011; Sebastian, 2007; Alba, 2011.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen