„Heimat ist … wo deine Freunde sind!“, steht auf dem großen Sticker und den beiden gezeichneten Ziegen – Schwänli und Bärli. Die gibt’s zum Programmheft von „Heidi“ im Renaissancetheater, dem größeren der beiden Häuser des Theaters der Jugend in Wien. Der Dauerbrenner – Buch, Comic, Animationsfilme und immer wieder auch auf Theaterbühnen (vor zwei Jahren im St. Pöltner Landestheater, bald danach im Kabarett Niedermair, nun – wieder einmal – in Wien) – hat von seinem Charme, aber auch den Botschaften in den rund 145 Jahren seit der Erstveröffentlichung der beiden Bücher von Johanna Spyri wenig bis nichts verloren.

Hin und wieder werden Akzente verlagert, verstärkt, das eine oder andere neue hinzugefügt. Aber der Kern reicht: Junges Mädchen wird Waise und landet beim einzigen verbliebenen Verwandten, dem Großvater, der als Einsiedler, genannt Alm- oder Alp-Öhi (von Oheim, einer altertümlichen Bezeichnung für Onkel) hoch über Maienfeld (Schweizer Kanton Graubünden) zurückgezogen lebt und mit keinem Menschen was zu tun haben will. Ausgegrenzt und mit bösartigen Gerüchten von der feinen Dorfgesellschaft belegt, gelingt es Heidi natürlich das harte Herz des Opas aufzuweichen.

Da muss sie auch schon wieder weg – auf Betreiben der Dörfler‘:innen einerseits – das Mädchen soll Bildung erhalten – und des reichen Frankfurter Wirtschaftstreibenden Sesemann, landet sie in dessen Haushalt – als Spielgefährtin für seine Tochter Klara, für die er kaum bis nie Zeit hat. Und die unter einer Art Glassturz gehalten wird, mit ihrem Rollstuhl darf sie praktisch nie außer Haus. Und bei den Sesemanns herrscht die Karikatur eines Kindermädchens, Fräulein Rottenmeier, an der eine Art Feldwebelin verloren gegangen sein dürfte 😉

Gerade letzteres wird in der Inszenierung im Theater der Jugend – Direktor von Thomas Birkmeir verfasste die Spielversion, Claudia Waldherr inszenierte sie – richtiggehend zelebriert: Mit einem Schuss offenkundiger Kritik an „teutschem“ Militarismus verleiht Karoline-Anni Reingraber dieser Rottenmeier eine Riesenportion Unsympathie und doch einer kräftigen Nuance von Humor und (Selbst-)Ironie. Reingraber schlüpft noch in weitere Rollen, unter anderem die der blinden Großmutter des Geißen-Peters (Jonas Graber), des Ziegenpeters mit dem sich Heidi anfreundet.

Die erdig aufmüpfige, insbesondere in Frankfurt, wo Heimweh nach den Bergen sie krank werden lässt, alles hinterfragende Heidi, die ähnlich sturschädelig wie ihr Opa sich nichts gefallen lässt, wird von Franziska Maria Pößl erfrischend, herzlich, hinreißend gespielt. Sie ist die einzige, die „nur“ diese Rolle übernimmt. Ihre Kolleg:innen müssen sich wandlungsfähig erweisen. Sogar Frank Engelhardt, als der verwilderte Outlaw auf der Alm, der aber dann als er Heidi ins Herz geschlossen hat, zum Kämpfer wird, agiert auch noch als Koch bei den Sesemanns und als Dorflehrer, der sich mit den anderen Maienfelder:innen gegen den Öhi stellt.

Gegensätzliches spielt auch Uwe Achilles – als strenger und mitunter gar nicht wirklich christlicher Pfarrer im Dorf sowie als Sesemann’scher Diener, der die Befehle der „Generalin“ Rottenmeier mitunter unterläuft.

Im Rollstuhl fährt Shirina Granmayeh als Klara, die durch Heidi – Rottenmeier zum Trotz – erstmals wieder lachen kann und aufblüht. Dass sie letztlich doch aufsteht und geht, ist schon im Roman angelegt und irgendwie … – naja. Es gab auch schon Inszenierungen, in denen sie mit Hilfe mit dem Rollstuhl auch auf die Alm zum Öhi kam.

Sascia Ronzoni taucht immer wieder – neben anderen Rollen – als Erzählerin auf. Vielleicht das eine oder andere Mal zu oft, weil der – natürlich verkürzte -Fortgang der Geschichte sich an so manchen dieser Stellen doch selbst erklärt.

Besonders abstoßend findet Heidi in der Sesemann’schen Wohnung die vielen von der Decke hängenden Jagd-Trophäen-Geweihe (Bühnenbild: Daniel Sommergruber).

Am Ende, nachdem Opa und Geißen-Peter, von Klara telegrafisch alarmiert, zur Rettung von Heidis Heimweh in Frankfurt auftauchen, geht’s in dieser Version allerdings (noch) nicht zurück in die Berge, sondern erst noch auf gemeinsame Weltreise – mit der Erkenntnis aus dem eingangs geschilderten Buttons-Spruch: Heimat ist – wo deine Freunde sind!“

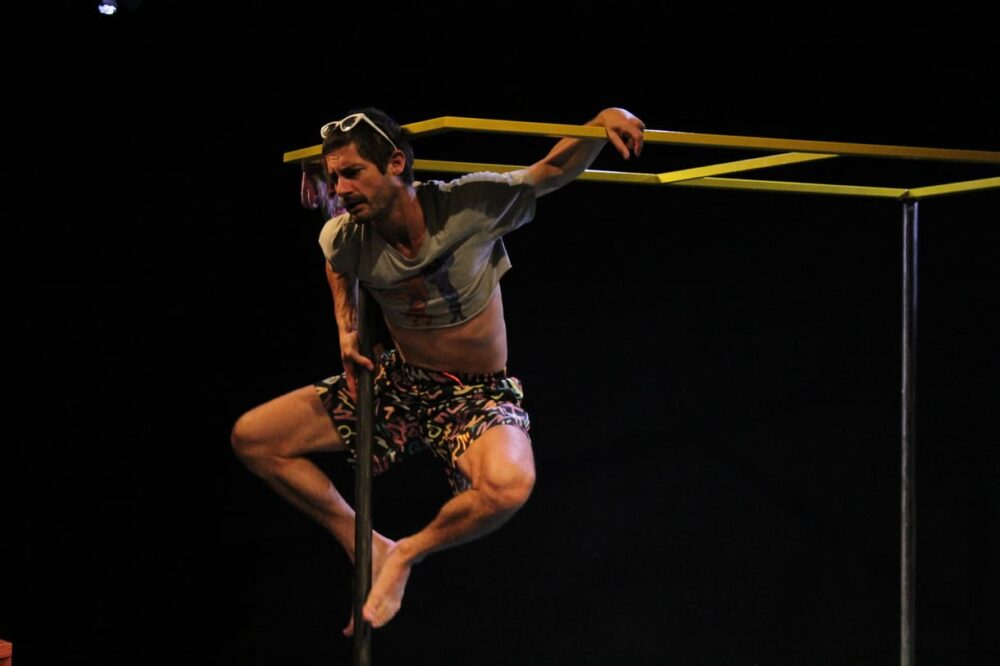

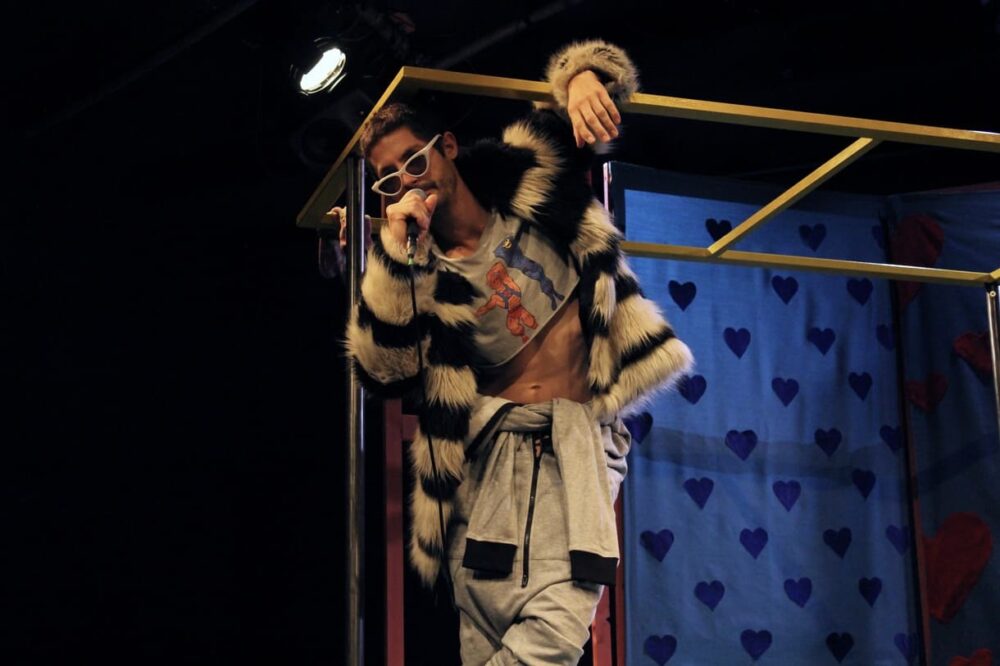

Der Solist, Darsteller des 15-Jährigen Protagonisten Benni, switcht in Sekundenschnelle in die Rollen seines strengen, auf Militärdrill programmierten Vaters, der überfürsorglichen Gluckhennen-Mutter ebenso wie in die des von ihm zunächst angehimmelten Stars, des Musikers Fögi. Gleich nach dem mittlerweile Rolling-Stones-urgesteins Mick Jagger siedelt er ihn an. Und es wird mehr daraus – eine Beziehung – anfangs von beiden Seiten auf Liebe aufgebaut.

„Souhung“ heißt das Stück, das beim „jungspund“-Festival für junges Publikum in der Lok-Remise von St. Gallen (Schweiz) zu sehen war. Es basiert auf dem Roman „ter fögi ische souhung“ von Martin Frank. Im Jahr 1979 als er ihn veröffentlichte, wollte ihn kein Verlag drucken, zu skandalträchtig schien die Liebesgeschichte eines schwulen Paares. Die doch mehr als problematische Konstellation eines Jugendlichen mit einem Mitt-20-Jährigen schien weniger Thema gewesen zu sein. So publizierte der Autor damals im Eigenverlag – übriggebliebene Originalausgaben gibt’s rund um die Vorstellungen. Im Vorjahr veröffentlichte der Menschenversand Verlag das Buch neu.

„Wär meint sig wohr ische spinnsiech, s’isch aus erfunge.“ Dies ist eines der Zitate aus „Souhung“ – in der Originalsprache. Der schon genannte Spielort ist ein Hinweis – doch kein hinreichender. Der Satz – und all die anderen im Stück ebenso wie in dem Roman, auf dem es basiert – ist in Bern-Deutsch. Es handelt sich um einen der vielen, teils sehr unterschiedlichen Dialekte des schweizerischen Deutsch. Schwyzerdütsch wird von vielen als Begriff rundweg abgelehnt: „Das gibt es nicht, es gibt nur die verschiedenen regionalen Deutsch-Varianten, Hoch- oder Standard-Deutsch empfinden viele als die erste Fremdsprache, die sie mit Schuleintritt lernen.

Die Originalsprache war ein wichtiges Element für den Schauspieler Max Gnant, um dieses Stück mit der vanderbolten.production Zürich zu verwirklichen (Regie, Dramaturgie: Maria Rebecca Sautter, David Koch). Noch wichtiger aber war ihm die Story und wie sich der Autor in die Gefühlswelt eines Heranwachsenden, seine Ängste, Zweifel, Ausbruchsversuche aus den elterlichen und gesellschaftlichen Vorgaben hineindenken konnte. Durchaus auch die fast anarchistische Scheiß-dir-Nix-Sprache, die die Grundstimmung unterstreicht – auch wenn des Berndeutschen nicht mächtige Zuschauer:innen wie der Rezensent von dieser bestenfalls etwas erahnen konnte 😉

Im stark tänzerischen, teils sogar akrobatischen Schauspiel verkörpert Gnant zunächst einen verschlossenen, fast verstockten Jungen, der in Liebe – allen Anfeindungen zum Trotz – aufblüht und dann doch an der toxisch werdenden Beziehung zerbricht. Machtgefälle zwischen Star und Anhimmler einerseits, der Altersunterschied spielt dann doch eine Rolle. Aber auch der ständige Drogenkonsum, die Suche nach Sinn und Leben-wollen des Jungen (mittlerweile 17 Jahre) auf der einen und das „es hat eh alles keinen Sinn“ des zehn Jahre Älteren endet tödlich – für Letzteren. Und der nunmehrige Leere Bennis.

Das alles spielt sich in einer dichten Stunde voller Emotionen auf einer aus mehreren flexiblen Elementen ständig veränderbaren Bühne (Szenografie, Bühnenbau: Lea Niedermann) ab – und ist nicht vor fast einem halben Jahrhundert angesiedelt. Über die konkrete Story hinaus vermittelt das Schauspiel und die Inszenierung durchaus zeitlos und von handelnden Personen und Konstellationen unabhängig hautnah Suche nach Anerkennung und Liebe einerseits und die Qualen von Beziehungen mit Machtgefälle.

Ach, übrigens der oben zitierte Satz – aus dem Stück – „Wär meint sig wohr ische spinnsiech, s’isch aus erfunge“ – bedeutet übersetzt: „Wer meint, es sei wahr gewesen, spinnt, es ist alles erfunden.“

PS: Im Vorjahr erschien in Deutschland ein zwischenzeitlich auch gehypter Roman unter dem Titel „Sauhund“. Geständnis: Kenne ihn (noch) nicht, aber Sätze des Verlags (Hanser) über Lion Christs Debütroman machen schon stutzig: „München, 1983. Flori kommt vom Land und sucht das pralle Leben, Glanz und Gloria, einen Mann, der ihn mindestens ewig liebt. Er ist ein unverbesserlicher Glückssucher und Taugenichts, ein Sauhund und Optimist. … und so weiter“ Da erinnert doch so manches vom Plot her an Martin Franks „ter fögi ische souhung“;(

Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung kann nur erfolgen, weil das Festival „Jungspund“ Kinder I Jugend I Kultur I und mehr … für fünf Tage nach St. Gallen eingeladen hat.

„Ein berühmter Zuckerbäcker

ist Onkel Marzipan,

dem man jedoch nie auf einem

Ross reiten sehen kann…“

Dieser Onkel Marzipan aus dem jüngst im Burgenland vorgestellten gedichteten Büchlein mit vielen Zeichnungen von Kindern illustriert, heißt aber auch Marcipán Apó, O dad Marcipan und Poznati Slastičar. Denn das Buch ist in den vier Volksgruppen-Sprachen des Burgenlandes erschienen: Deutsch, Ungarisch, Romanes und Burgenland-Kroatisch.

Neben dem „Onkel Marzipan“ wurde noch ein zweites – ebenfalls viersprachiges – aund auch von Kindern illustriertes – Bilderbuch vorgestellt: „Blauer Bäcker/ Akék pék/ O modro pekari/ Plavi pekar.

Der mehrfach ausgezeichnete Künstler László Devecsery aus Steinamanger schrieb die in Reimen verfassten Episoden um den phantasievollen Zuckerbäcker, der praktisch alles aus Marzipan herstellt. Was nicht immer praxistauglich ist – wie bei einem Boot für seinen Sommerurlaub, das dann von Schwänen und Möwen mehr als geliebt wird. Bei Brot und Gebäck trifft er nicht so den Geschmack der Kund:innen, die bei Brezel oder Brot nicht ganz so Süßes gewollt hätten. Dafür versteckt er in einer der 33 Torten, die er für das Hochzeitsfest seiner Enkeltochter Klara kunstvoll herstellt etwas ziemlich Hartes in einem Geheimfach…

Im zweiten Buch lässt der Dichter einen Bäcker auf neue Ideen bringen. Warum braunes Bort, wenn’s doch auch – mit Lebensmittelfarbe – blau sein könnte, sogar den Namen seines Betriebes ändert er in „Bäckerei Veilchenblau“. Aber, naja, den Kund:innen verging der Appetit angesichts der Farbe. Also nix mit Blaubrot, dafür gab’s in Kapitel 2 gerade Brezerln, später Unmengen von Kipferln, weil sein Enkel Matthäus davon nicht genug bekommen konnte. Oder gebackene Ostereier – also nicht die Eier im Backofen, sondern Striezel in Ei-Form oder zu Weihnachten klingende Kipferln und ein Glöckchen an jeder Semmel.

Die Abenteuer der beiden Helden wurden von Kindergartenpädagogin Katharina Dowas (selber Autorin vieler der mehrsprachigen Bücher des UMIZ – Ungarisches Medien- und Informations-Zentrums) ins Deutsche, von Marijana Wagner (kroatischer Kulturverein HKD) ins Burgenland-Kroatische und von Emmerich Gärtner-Horvath (Verein Roma-Service) auf Romanes übersetzt. Die Illustrationen wurden im Rahmen eines grenzüberschreitenden Zeichenwettbewerbs, an dem sich mehr als 100 Kinder und Jugendliche beteiligt haben, angefertigt.

Bei der Präsentation im Kulturhaus Unterwart rezitierten Kinder des Nationaliätenkindergartens aus Felsöcsatár Tiergedichten des Autors der beiden eben genannten Bücher in ungarischer und burgenland-kroatischer Sprache. Die Mädchen und Buben der „Spielerischen Ungarischen Kinderstunde“ des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereines zeigten eine Auswahl ihrer liebsten Lieder, Kreisspiele und Verse, unter anderem das Lied „az a szép, akinek a szeme kék“, das Lied von den blauen Augen.

Eine Woche später wurden die genannten beiden jeweils viersprachigen Bücher in der Komitatsbibliothek Steinamanger (Szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár) wieder gemeinsam mit dem Ungarische Medien- und Informationszentrum Unterwart (Alsoöri Magyar Média- és Információs Központ) in dieser Partnerstadt von Oberwart vorgestellt. Es ist auch die Heimatstadt des Dichters László Devecsery.

Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikgruppe „Tarisznyások Együttes“ mit vertonten Gedichten des genannten Künstlers. Erneut sagten Kinder aus dem „Nationalitätenkindergarten Felsöcsatár“ Gedichte von László Devecsery auf – auf Ungarisch und Burgenland-Kroatisch. Anschließend führten Kinder des „Weöres Sándor Kindergartens“ aus Steinamanger Kreisspiele, Lieder und Gedichte über den Herbst auf. Auch diese Gruppe präsentierte ihr Können in ungarischen Trachten und wurde lautstark beklatscht. Als dritter Programmpunkt konnten die Schüler und Schülerinnen aus Szentpéterfa begrüßt werden. Die Tamburizzagruppe „Tanke Zice Tamburazenekar“ spielte kroatische Lieder aus der Grenzregion. Viele Zuschauer sangen mit, was für eine besonders gute Stimmung im Saal sorgte.

Zwischen den Auftritten der Kinder und Jugendlichen las László Devecsery aus seinen beiden neuen Bücher seine Lieblingsgeschichten vor. Katharina Dowas stellte hierbei auch gleich die Künstlerin Mária Tihanyiné Müller vor, welche wunderschöne Kunstwerke auf Steine gemalt hatte. Diese finden sich in beiden Werken nicht nur auf dem Deckblatt, sondern auch im Inneren der Bücher wieder.

Übrigens hier noch die ersten vier Gedichtzeilen vom Beginn dieses Beitrages in den drei anderen Sprachen:

„Híres cukrász Marcipán,

nem jár soha paripán!

Miért ülne paripára?

Házában a cukrászdája.“

„Jek barikano cukrengero pekari

hi o batschi Marcipan,

savo schoha upre jek gra

te dikel sina.“

„Tetac Marcipan je poznati slastičar,

ali nikada se ne vidi na konju jahati.

Zašto tetac Marcipan ne jaše?

Kad se njegova slastičarna nalazi u njegovoj kući!“

„Der geheime Garten“ nach dem Roman von Frances Hodgson Burnett in einer Neuinszenierung der Stückfassung von vor 18 Jahren im Theater der Jugend (Wien).

Drei rund zehnjährige Kinder entdecken den geheimen, ja sogar verbotenen Garten im weitläufigen Anwesen von Lord Craven. Es wird ihr verschworener Treffpunkt, in dem sie aufblühen – und mithelfen, den seit Jahren vernachlässigten Garten auch wieder zum Blühen zu bringen.

Das ist kürzest zusammengefasst der Kern des seit wenigen Tagen im Renaissancetheater, dem großen Haus des Theaters der Jugend in Wien, laufenden Stücks „Der geheime Garten“. Es basiert auf dem gleichnamigen Roman von Frances Hodgson Burnett (1911 erstmals veröffentlicht als The Secret Garden). Und recycelt die Stückfassung des Direktors aus der Saison 2005/06, allerdings unter neuer Regie (Nicole Claudia Weber), die den Fokus noch stärker auf die gewandelte Mary legt – überzeugend stark gespielt von der noch sehr jungen Fabia Matuschek.

Der Garten ist geheim – und verboten. Niemand darf ihn betreten, so will’s Lord Craven. Es war der Lieblingsort seiner vor zehn Jahren verstorbenen Ehefrau. Gleich alt ist sein Sohn Colin, dem eingeredet wird, dass er sterbenskrank ist und nur im Bett liegen muss/darf.

Zu diesem Lord wird nun die zehnjährige Nichte Mary Lennox nach Misselthwaite Manor „verpflanzt“. Sie ist in Indien aufgewachsen, wo die britischen noblen Eltern nie Zeit für die Tochter hatten. Nun sind sie außerdem gestorben – im Roman an Cholera, im Film sowie der Version im Theater der Jugend bei einem Erdbeben.

Wie auch immer, sie wurde in Indien von Hausangestellten vorne und hinten bedient, nicht einmal selber anziehen musste/konnte sie sich. Mit sanftem, liebevollem Druck durch ihre nunmehrige englische Bedienstete Martha Cunningham (sehr herzlich und überzeugend Christine Tielkes) vollführt sie rasch Schritte in Richtung Selbstständigkeit. Ihre frühere zickige Sturheit scheint hingegen das richtige Gesundungsmittel für den ständig ins Bett und in ein Korsett verbannten Colin (Jonas Graber) zu sein. Er ist der zehnjährige Sohn des Lords, den der Sohn aber fast nie zu Gesicht bekommt. Bei Colins Geburt starb dessen Mutter, für die der besagte Garten der Lieblingsort war. Weshalb Craven (Valentin Späth) – hier differenzierter als im Roman dargestellt – an einer Art gebrochenem Herzen leidet, den Sohn nur nachts, wenn dieser schläft, besucht und an den Garten nicht erinnert werden will.

Dritter im Bunde der Kinder ist Dickon (Haris Ademovic), Marthas jüngerer Bruder (und nicht wie hier zunächst irrtümlich gestanden ist, Kindern). Er ist DER Freund aller Pflanzen und vor allem Tiere sowie bei (fast) allen Menschen sehr beliebt. Er hilft Mary, die ihn als erstes ins Vertrauen zieht, bei der Restaurierung des Gartens, in den sie später auch Colin, anfangs im Rollstuhl bringen. Die frische Luft, das Wachsen und Gedeihen im Garten lässt auch Colin schnell gesunden.

Gegenspielerin ist die hier noch heftiger als im Roman hartherzig und autoritär gezeichnete Chefin des Lord’schen Personals, Mrs. Medlock Karoline-Anni Reingraber (die im Übrigen auch die indische Ayah, das Kindermädchen Marys in den allerersten Szenen spielt). Die droht Mary angesichts deren Widerständigkeit mit Abschieben ins Erziehungsheim. Worauf ihr Colin „Asyl“ unter seinem Bett gewährt. Medlock droht übrigens auch dem Gärtner Ben Weatherstaff (Frank Engelhardt), der erst heimlich und dann offen zum Verbündeten der Kinder wird, mit Kündigung.

Aber natürlich gibt’s ein Happy End. Weil aber offenbar die von der Autorin Frances Hodgson Burnett angelegte rein positive Entwicklung der Figuren zu wenig dramatisch erschien, baute Thomas Birkmeir, Autor der Stückfassung, einen Konflikt ein – Dickon verliebt sich in Mary und es kommt, obwohl Colin ja ihr Cousin ist, zu einer Eifersuchts-Rauferei im Garten. Wobei sie beide nicht auf Mary hören, die klipp und klar sagt: „Ich gehöre nichts und niemandem!“

Den Wickel hätte es gar nicht gebraucht, das Ensemble – zu dem noch Uwe Achilles (Soldat bzw. Diener) zählt, spielt derart spannend, dass auch die Jüngsten im Publikum durchgehend – zwei Stunden (eine Pause) drangeblieben sind. Eine Vierjährige (angesetzt ab 6) meinte zu Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… „mir hat alles gefallen“, besonders beeindruckend in Erinnerung geblieben ist ihr eine der allerersten Szenen, als „das Bett von Mary so gewackelt hat und zusammengebrochen ist“ (beim Erdbeben).

Pauline (12) fand das Stück „sehr toll, besonders gefallen haben mir die Bühne (Judith Leikauf, Karl Fehringer) und die Kostüme (Nina Holzapfel, Julia Klug). Erstaunt war ich, dass nur so wenige Leute gespielt haben.“ Das fand auch die elfjährige Filis: „Wirklich so wenige Leute – das hat sich nach viel mehr angefühlt. Und die Kostüme waren echt urcool!“

Eine bisher nicht genannte Figur ist das Rotkehlchen Robin, das Mary den Weg zum Schlüssel – und zu Gefühlen für ein Lebewesen – zeigt. Robin wird als Stabpuppe von unter dem Boden aus geführt und hüpft so am Bühnenrand manchmal auf und ab. Wobei es da leider für einen Großteil des Publikums nicht zu sehen ist. Wenn Robin fliegt, dann als Lichtspiele über die Kulissen.

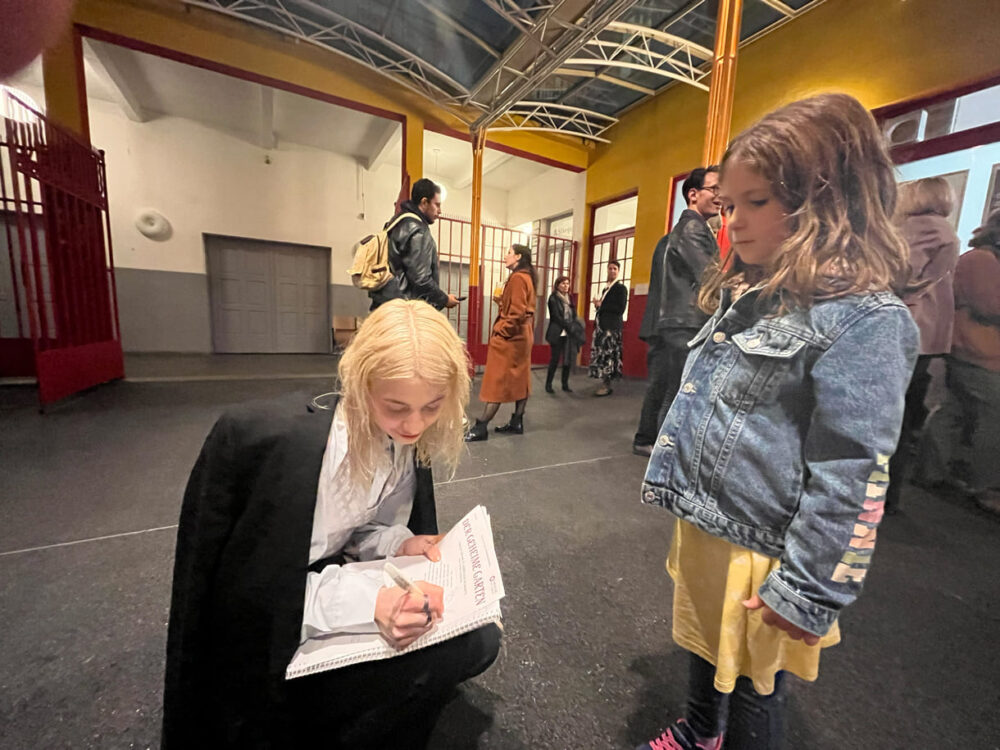

Nach der Premiere wartete die 6-jährige Julia, der „alles gefallen“ hat, geduldigst auf das Auftauchen der Schauspieler:innen, um sich von diesen Autogramme am Programmheft zu holen. „Ich war vorher noch nie in so einem großen Theater, nur in Schwechat im Theater Forum.“ Sie war so beeindruckt, dass sie fast sprachlos war, als sie dann Fabia Matuschek gegenüberstand. Die Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… verriet, „das ist auch erst mein zweites Autogramm, das ich gebe!“

„Der Geheme Garten“ wurde auch mehrfach verfilmt. Die Us-amerikanische-britische aus dem Jahr 1993 wird in einer deutschen Synchronfassung beim diesjährigen KinderFilmFestival gezeigt (13., 15. und 19. November 2023 – siehe Info-Box)

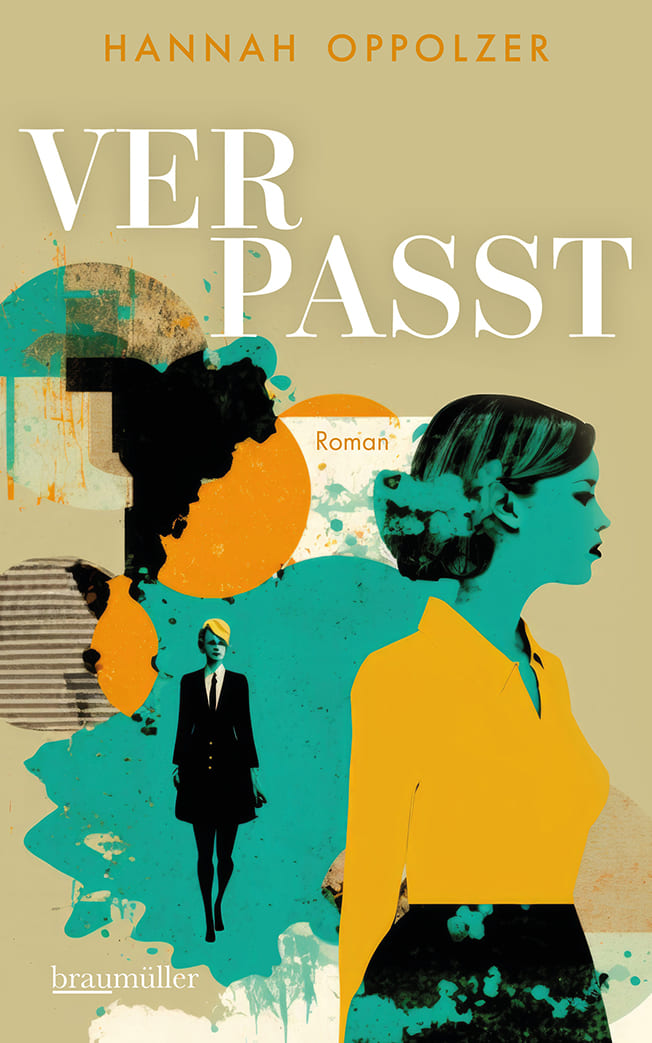

„Höchste Zeit – ein beschönigender Ausdruck für zu spät.“ Nicht selten bringt die junge Autorin höchst komplexe innere Verwerfungen in so treffsicheren knappen Formulierungen auf den Punkt. Noch viel öfter baut Hannah Oppolzer (23) wunderbare Sprachbilder und Denkräume. Diese heben die an sich heftige Geschichte ihres ersten kürzlich veröffentlichten Romans „Verpasst“ auf eine erträgliche Ebene. Heftig ist die Story vor allem, weil sie keine Katastrophenfamilie beschreibt, sondern einen durchaus – leider viel zu häufigen – „normalen“ Lebensweg einer Frau. Den geht diese auf ausgetretenen, vorgegebenen breiten gepflasterten Straßen, sozusagen Trampelpfaden. Denn der Weg zur sprichwörtlichen Hölle ist weniger mit guten Vorsätzen gepflastert als mit dem Beschreiten ausgewalzter Bahnen mit engen Leitplanken.

„Hals über Kopf hat sie sich in ihr Leben gestürzt. Den ersten Mann geheiratet, den sie geliebt hat, weißes Kleid, Hochzeitstorte, dann kam das Kind und mit dem Kind Kindergarten, Schule Geburtstagsfeiern, alles zum rechten Zeitpunkt, so wie es sich gehörte.“ So beginnt eines der Kapitel ungefähr in der Mitte des Buches. Dieses Kapitel über die End-Vierzigerin – die auf den rund 200 Seiten (natürlich bewusst) namenlos bleibt – war der Ausgangspunkt für einen Text, mit dem die damals rund 17-Jährige ins Finale des Jugend-Schreibbewerbes texte.wien eingezogen ist. (Den hat sie übrigens zwei Jahre später mit einem ganz anderen Text gewonnen – Link dazu am Ende dieses Beitrages.)

Später hat sie – wie Oppolzer im Interview mit Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… sagte (Link dazu am Ende des Beitrages) – immer wieder an diesem Text weitergearbeitet. Und ihn – deutlich gekürzt – heuer im Frühjahr an mehrere Verlage geschickt. Einer reagierte prompt. Ein halbes Jahr später liegt bzw. steht dieser Roman seit kurzem in Buchhandlungen. In den nächsten Tagen liest die Autorin noch bei mehreren Veranstaltungen daraus, bevor sie knapp nach Mitte Oktober nach Hildesheim zieht, wo sie nach ihrem Germanistikstudium in Wien nun den Master in literarischem Schreiben und Lektorieren machen wird (vier Semester).

Für den Roman hat sie sich neben der namenlosen 48-Jährigen, die viel „verpasst“ hat, vor allem eine Tochter einfallen lassen. Die Mittzwanzigerin droht auf ähnlichen ausgetretenen Pfaden zu wandeln. Diese hat übrigens letztlich doch – wie auch andere Figuren – Namen bekommen, heißt Emma. Alles steuert auf einen Wendepunkt zu – bzw. wird aus der Perspektive danach erzählt. Der Einschnitt kommt von außen, ist sehr schmerzhaft, soll nicht verraten werden. Nur so viel wird schon gespoilert: Alle bleiben am Leben.

Die äußere Handlung selbst ist in diesem Roman eher nebensächlich. Im Vordergrund steht das unglaublich tiefe Eindringen in die Gedanken- und Gefühlswelt der Hauptfiguren: Emma, ihrer Mutter und ihres Vaters. Zwar jeweils von außen in der dritten Person beschrieben, findest du dich als Leser:in sozusagen im Kopf bzw. in der Brust, dem Bauch der drei Protagonist:innen.

Und tauchst so scheinbar nebenbei doch vor allem in die oben schon angesprochenen literarischen Bilder ein. Eine meiner, vielleicht sogar DIE Lieblingsstelle (S. 155) nachdem Emma sich im Park mit ihrem Vater trifft, der sie zu einem wichtigen, dringenden, persönlichen Gespräch bittet: „Das, was er ihr zu sagen hatte, passt nicht zwischen Wände. Es hätte ihre Wohnung gesprengt und daraus genauso ein Schuttfeld gemacht, in welchem ihr Inneres nun liegt. Sie fragt sich, wer es jemals aufräumen wird, denn sie selbst fühlt sich dazu nicht in der Lage. Er hat ihr den Boden unter den Füßen weggezogen, hält ihr seine Hand hin, aber sie schafft es nicht, sie zu ergreifen. Und Emma fällt.“

sibirien-demenz-mut-und-zarte-spitze-falter <- im Kinder-KURIER

Vielleicht-muessen-wir-gedenken-weil-zu-wenig-gedacht-wurde <- im Kinder-KURIER

gedenken-weil-damals-zu-wenig-gedacht-wurde <- im Kinder-KURIER

hier-hat-der-tod-gewohnt-geliebt-gelacht-gespeist <- im Kinder-KURIER

denkanstoesse-einer-18-jaehrigen <- im Kinder-KURIER

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen