Ostern – da fallen einem leicht Hasen ein. Und in diesem Bilderbuch spielt ein Hase eine wichtige Rolle. Und doch ist es ganz anders.

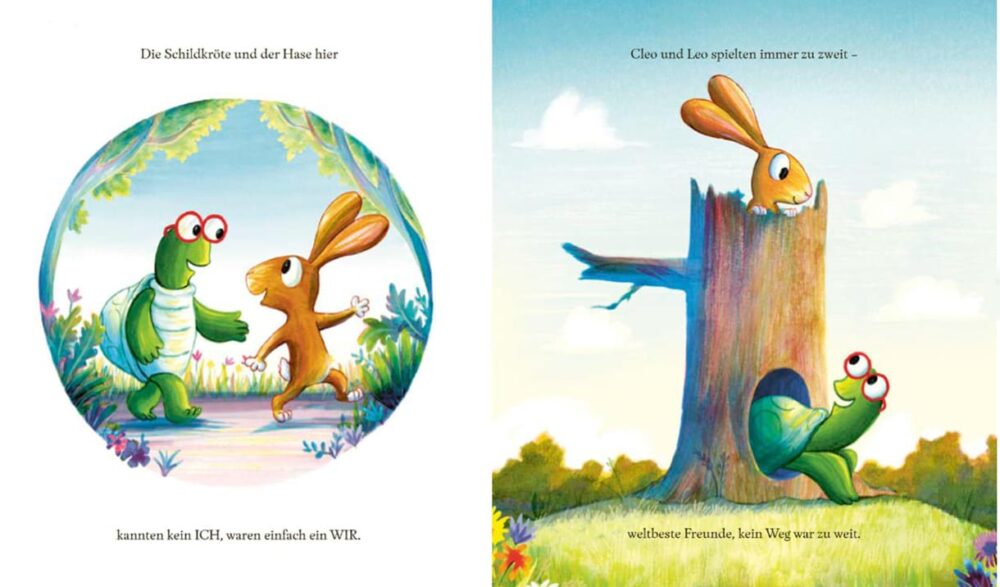

Zunächst einmal erlebst du den Hasen Leo und die Schildkröte Cleo – praktisch unzertrennliche Freund:innen. Und das obwohl ja der eine urschnell und die andere, naja nicht ganz so flott unterwegs ist – von ihren unterschiedlichen Naturen aus. Doch die beiden: Ganz anders.

„Die Schildkröte und der Hase hier /kannten kein ICH, waren einfach WIR“, beginnt der Text auf der ersten Seite. Und so wie der sind auch die folgenden gereimt (Original: John Dougherty, Übersetzung aus dem Englischen Katja Frixe). Natürlichhalfen die beiden wo es nur ging – Leo der Cleo beim Klettern und diese wiederum ihrem Kumpel wenn’s ins Wasser ging.

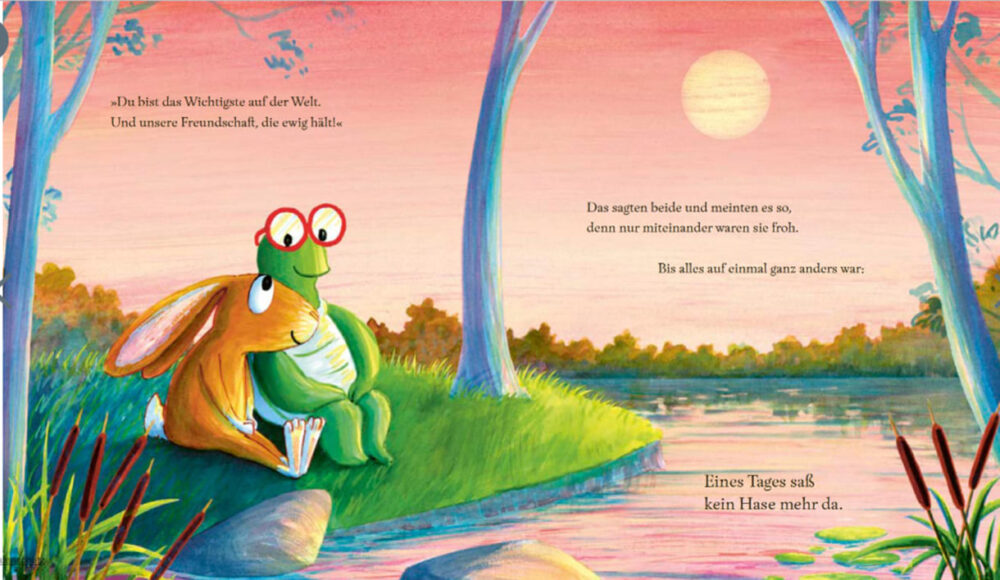

Ein Leben in friedlich, freundschaftlicher Zweisamkeit. Klar, irgendwann braucht’s zwecks Spannung sozusagen einen Plot-Twist, eine Wendung. Könnte ein Streit sein. Ist es aber nicht. Schon der Titel des Bilderbuchs deutet ja einiges an: „Du fehlst so, Hase!“

Aber nein, Leo haut nicht ab und macht sich aus dem Staub. Er ist einfach eines Tages weg. „Für Schildkröte Cleo war es schwer zu fassen: Hase Leo hat nur ein Loch dagelassen. … Sie blickte ins Nichts und ums Nichts herum, / doch das Loch ohne Leo wartete stumm.“

Die folgenden Doppelseiten der tiefen Traurigkeit sind eine Meisterleistung des Illustrators Thomas Dougherty, der die Seiten meist in pastelligen Farben sanft und weich malt: Das sprichwörtliche Loch tauch da und dort und immer wieder als dunkelblaue Fläche in Hasenform auf, fast wie ein Loch in der Seite.

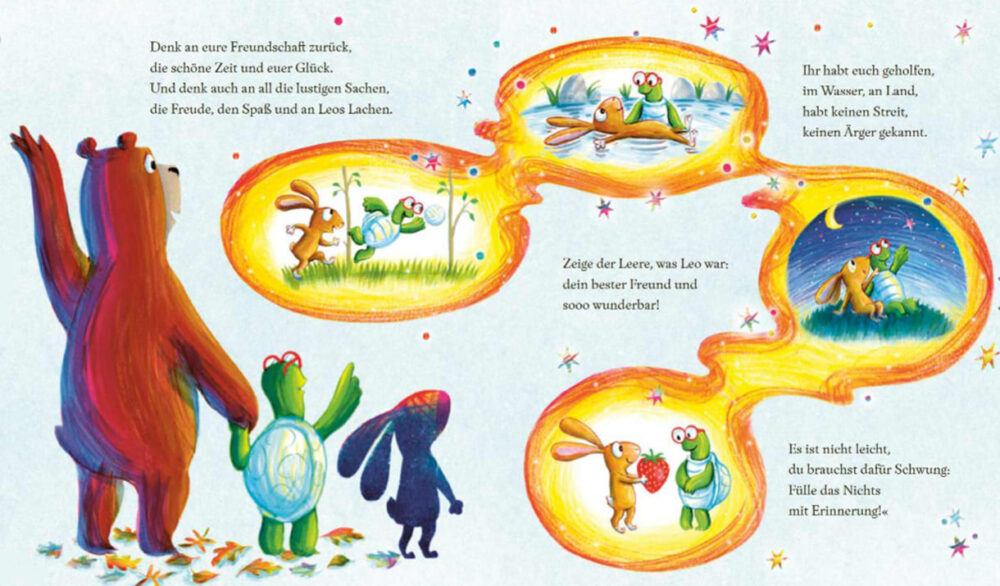

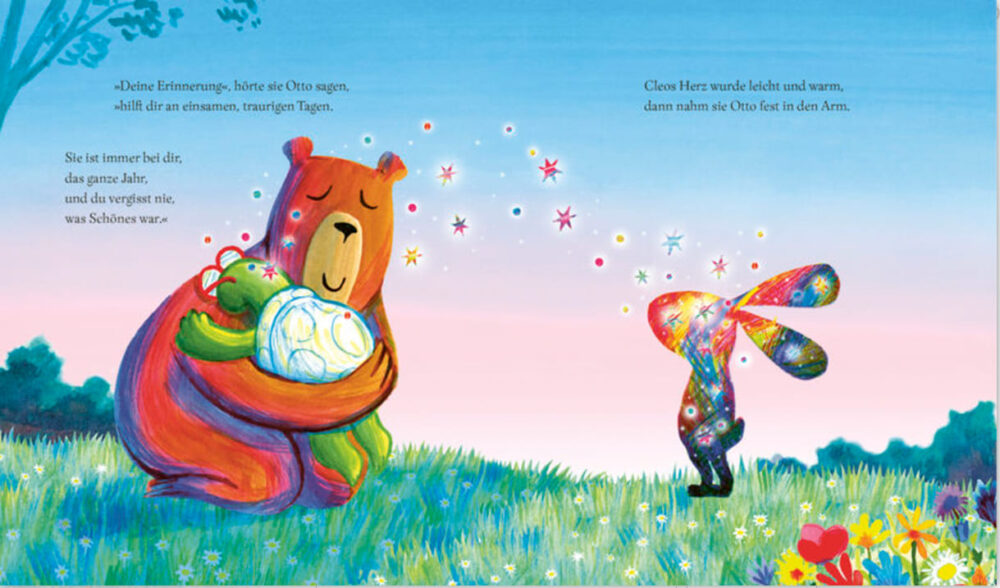

Ohne es direkt auszusprechen, pardon zu schreiben, ist natürlich klar, was passiert ist. Leo kann nie mehr zurückkommen. Otto, der Bär, umarmt Schildkröte Cleo und hilft ihm – und vielleicht auch dir, wenn du einen Verlust betrauern musst: „Du wirst es nie los, das Loch wird bleiben… / kannst das Loch füllen, ihm etwas geben. / Denk an eure Freundschaft zurück, / die schöne Zeit und euer Glück. / Und denk auch an all die lustigen Sachen, / die Freude, den Spaß und an Leos Lachen…“

Und so fliegen in Gedankenblasen Bilder von früheren gemeinsamen Aktivitäten einerseits und andererseits füllt der Zeichner das vormalige Loch, das auch jetzt noch beispielsweise auf der Wiese sitzt, steht oder geht, von Seite zu Seite mit zunehmend mehr Farben.

Insofern als „Wiederauferstehung“ doch ein österliches Bilderbuch 😉

Auf einer Seite der Bühne steht eine Frau in kunterbunt geflecktem Body-Suit und spielt Keyboard (Julia Schreitl), auf der anderen Seite sitzt ihre Schauspielkollegin Regina Picker in baugleichem, aber schwarzen, Overall. Sie kramt in einem lila Köfferchen, zieht eine weiße Vogelfeder heraus, betrachtet sie andächtig, riecht daran. Später holt sie ein Kuscheltier hervor. Mit diesem wagt sie erstmals verschämte Blicke ins Publikum.

So beginnt das jüngste Stück der Musiktheatergruppe „Grips’n’Chips“; dessen Titel „Schwarz ist eine Art von Bunt“. Nein hier geht’s, obwohl sich die Gruppe beispielsweise mit „Zuckerl Gurkerl Kackalarm“ der Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse über Verdauung widmete, nicht um Naturwissenschaften – also nicht darum, dass du ganz schön viele Farben entdecken kannst, wenn du mit einem schwarzen Filzstift auf ein Papier malst und dieses nass machst.

Schon im Untertitel nennen die Künstlerinnen das doch ernstere Thema „über das Trauern, den Tod und das Leben“. Es gibt zwar mittlerweile eine ganze Reihe sehr guter, brauchbarer Kinderbücher und -Theaterstücke rund um diese Themen – siehe dazu auch einige der Links am Ende dieses Beitrages. Aber die „Grips’n’Chips“-Macherinnen – zu den beiden auf der Bühne gehört noch Johanna Jonasch dazu – wollten etwas in ihrer Art entwickeln: Verbindung von Theater und Musik, Ernst und Spaß, Wissen und Gefühle.

Dafür holte sich das Trio Verstärkung durch eine dramaturgische Begleitung von Lorenz Hippe und bei der Stückentwicklung ebenfalls mit dabei Kostümbildnerin Sophie Meyer. Außerdem redeten die Theatermacherinnen zuerst einmal recht ausführlich untereinander über Tod und Trauer, dann viel mit Fachleuten und vor allem immer wieder mit Kindern. So manche der dabei eingesammelten Fragen und Aussagen von Kindern werden an manchen Stellen im Stück eingespielt. Und sie dien(t)en nicht selten als Ausgangspunkt für die eine oder andere Szene.

Immer wieder wenden sich die beiden Theaterfrauen während des Stücks direkt ans Publikum, wollen das eine oder andere wissen oder laden einige Kinder ein, kurzzeitig auf der Bühne zu spielen.

Bevor es zu einer Aufführungs-Serie im Wiener WuK (Werkstätten- und Kulturhaus) im Jänner 2024 kommt, spiel(t)e die Gruppe – derzeit (gegen Ende November 2023) in mehreren oberösterreichischen Städten und Orten. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… besuchte eine Aufführung in der Musikschule im oberösterreichischen Kirchdorf an der Krems. Dort boten die Künstler:innen übrigens danach – erweitert etwa um einen Tanzlehrer dieser Musikschule – Workshops an, in denen Kinder rund um Trauer, Tod, aber generell Gefühle zeichnen, tanzen, musizieren und in Rollen schlüpfen können. Außerdem stehen Trauerbegleiterinnen bereit, wenn wer durch das Stück getriggert wird.

Was ist nach dem Sterben, wie schaut’s dort aus? Keine/r weiß es. Und doch machen sich viele Gedanken – seit Jahrtausenden. Welche Wörter, Umschreibungen oder Bezeichnungen gibt es fürs Sterben – vom Löffel abgeben bis zur letzten Reise… – da geht schon bald nach Beginn der Ball ans Publikum. Wie stell(t)en sich Menschen den Tod vor. Regina Picker schlüpft in einen edel-roten Umhang, als Königin bestimmt sie, wer über die Klinge springen soll. Bis Julia Schreitl im klassisch schwarzen Kapuzenumhang ihr den Garaus macht.

Da sie ja nun tot ist, kramt ihre Kollegin Skelett-Teile aus Karton aus einer der Kisten, klettet die ans Gewand der „Verstorbenen“ und diese hüpft als Art Zombie mit Spring-Augen wieder in den aufrechten Stand. Zeit für einen Zombie-Song.

Wie mit Trauer unterschiedlich umgegangen werden kann, wird in Szenen ebenso angespielt wie das Bühnenduo mögliche Trostspender:innen erfragt. Immer wieder beziehen die beiden die Zuschauer:innen ein – etwa mit ewig langen Tüll-Bahnen, die sie ins Publikum reichen, auf dass dieses in einem Großen Ganzen verbunden ist.

Farbenprächtig wandert gegen Ende Regina Picker als Art plüschiges Regenbogen-Monster durch die Publikumsreihen. Obwohl das Ausgangsthema Tod war/ist, steht im Zentrum des rund einstündigen Stücks das Leben – es zu schätzen und wirklich zu leben in all seiner Buntheit und Vielfalt – da wär vielleicht noch ein bisserl mehr drin: Zwar bringt Julia Schreitl mit einer Shrutibox, einem aus Indien kommenden Musikinstrument, diverse Klänge in das Stück, aber vielleicht könnten wenigstens ansatzweise verschiedene Trauerkulturen angespielt werden. Oder bei der Abfrage nach weiteren Begriffen fürs Sterben auch solche in verschiedenen Sprachen erwünscht sein.

Aber insgesamt schafft das Stück das, was sich im Vorfeld Kinder gewünscht hatten: Ein Stück über Trauer und Tod „sollte lustig, aber nicht zu lustig, ein bisschen traurig sein, sonst passt das nicht zusammen und cool muss es sein. Und ein Fest soll es geben, weil wir jetzt leben.“ (Aus FAQs – Frequently Asked Questions/ häufig gestellte Fragen zum Stück)

„Ich denke, ich spreche im Namen vieler Menschen hier, wenn ich sage, dass die letzten Wochen absolut verheerend waren. Für viele von uns waren sie nicht nur deshalb verheerend, weil wir oder unsere Freund:innen vielleicht Freund:innen oder Angehörige durch Terror und Krieg verloren haben, sondern auch, weil viele von uns den Raum verloren haben, um um alle zivilen Opfer zu trauern, ob sie nun Israelis oder Palästinenser:innen sind. Ich habe das Gefühl, dass es zu einer umstrittenen Position geworden ist, Empathie für alle Opfer von Gewalt zu empfinden, auch wenn sie zur „anderen Seite“ gehören. Es ist zu einer umstrittenen Position geworden, sich gegen das Töten unschuldiger Menschen zu stellen und ein Ende des Krieges zu fordern.“ Dies ist der Beginn der Rede von Isabel Frey, die sie Sonntagabend bei der mittlerweile zweiten Kundgebung innerhalb von zwei Wochen auf dem Platz der Menschenrechte vor dem Wiener MuseumsQuartier gehalten hat – die ganze Rede, die zum Besten und Differenziertesten gehört, das in den vergangenen vier Wochen nach dem ungeheuren brutalen Terror-Überfall der Hamas im Süden Israels gesagt worden ist, darf Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… veröffentlichen – sie ist in einem eigenen Artikel, der am Ende dieses Beitrages verlinkt ist.

Mehr als 500 Menschen waren zu dieser „Mahnwache“ vor und rund um das von Ulrike Truger gestaltete Denkmal an Marcus Omofuma, der im Zuge einer Abschiebung im Flugzeug gefesselt mit zugeklebtem Mund erstickte (Mai 1999), gekommen. Aufgerufen hatte die oben schon kurz beschriebene Initiative „standing.together.vienna“. Zu Beginn wurde gebeten, weder Fahnen noch Logos zu hissen. Die Kundgebung selber solle ein konfliktfreier Raum sein und bleiben – jenseits aller ideologischen, ethnischen, religiösen und sonstiger Unterschiede. Sogar eigene Awareness-Teams wanderten umher, für den Fall, dass sich jemand unwohl fühle oder Angst habe. Diese Ehrenamtlichen blieben „arbeitslos“.

Den Auftakt zur Kundgebung spielten die kurdischen Musikerinnen und Sängerinnen Sakîna Têyna und Özlem Bulut. Sie kennen das Leben als verfolgte Angehörige einer Minderheit und sangen unter anderem ein Wiegenlied – niemand auf der Welt solle Angst um ein kleines Kind in der Wiege haben!

Kunst und Künstler:innen bekamen überhaupt mindestens soviel Raum wie Redner:innen – wobei manche beides verbanden. So bat das Kunst-Duo Osama Zatar (geboren im palästinensischen Ramallah) und Inbal Volpo (aus Oranit, Israel) um eine Minute der Stille mit brennenden Kerzen. Die beiden sind Teil der Initiative One State Embassy, die wenigstens in der Kunst alle Grenzen der Welt überwinden will.

Isabel Frey, die schon eingangs erwähnte Rednerin ist jiddische Sängerin und brachte das Lied „A shtik fun harts“ (Ein Stück vom Herzen – das in viele Teile zerspring/zersprungen ist) von Josh Waletzky zu Gehör – Video-Ausschnitt ist in diesem Beitrag verlinkt. Der bekannte Marwan Abado konnte als Abschluss sein Instrument (Oud) nicht mehr spielen, da nach zweieinhalb Stunden seine Finger schon zu kalt dafür waren, er sang über die Sehnsucht nach einem ganz langweiligen Tag in Palästina, an dem einfach „nichts passiert“ – auch da Videoausschnitte verlinkt.

So wie die kurdischen Sängerinnen eigene Erfahrungen mit dem jetzigen Nahost-Krieg verbanden, so tat dies auch die Rednerin Medina Abau. Sie habe eine Mutter aus dem Iran und einen Vater aus dem Kosovo, wo vor Jahren am Höhepunkt der bewaffneten Auseinandersetzungen sie 182 Tage nichts von den Verwandten väterlicherseits gehört und täglich um deren Leben gezittert hätten. Seit dem Vorjahr, seit dem Tod von Jina Mahsa Amini engagiere sie sich verstärkt für die Demokratiebewegung im Heimatland ihrer Mutter.

Nadine Sayegh, Autorin des Buches „Orangen aus Jaffa“, spielte mit dem Brechen von Klischees. Sie begann auf Französisch zu begrüßen, um Arabisch fortzusetzen und sich eine Kufiya (traditioneller palästinensischer Schal) um den Hals zu hängen. Und sie versuchte – trotz der aktuellen fast aussichtslosen Lage auf Frieden – Mut zu machen. Auch in Südafrika sei die Apartheid überwunden, in Ruanda der Völkermord der Hutu an den Angehörigen der Tutsi-Minderheit (geschätzte 800.000 Tote in knapp mehr als drei Monaten), überwunden worden. Auch wenn damit nicht alle Konflikte und Probleme vorbei wären.

Der Tenor aller Reden, aller künstlerischen Beiträge, der gesamten Kundgebung: Allen zivilen Opfern gedenken – und als Konsequenz die Forderung nach einem Waffenstillstand sowie humanitärer Hilfe für die Bewohner:innen Gazas. Der Krieg wirft aber auch Schatten nach Europa, Auswirkungen sind hier spürbar wie der extrem gestiegene Antisemitismus, aber auch antimuslimischer Rassismus habe zugenommen, konstatierte Muna Duzdar, Nationalratsabgeordnete der SPÖ. „Es darf nicht einmal der Eindruck entstehen, dass Menschen feiern, wenn Menschen getötet werden!“, verlangte sie. Anderseits dürften Menschen niemals als „Kollateralschaden“ bezeichnet und getötet werden. Außerdem kritisierte sie das Abstimmungsverhalten des neutralen Österreich in der UNO bei der Resolution, die in der Vorwoche sofortigen Waffenstillstand und humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung verlangte.

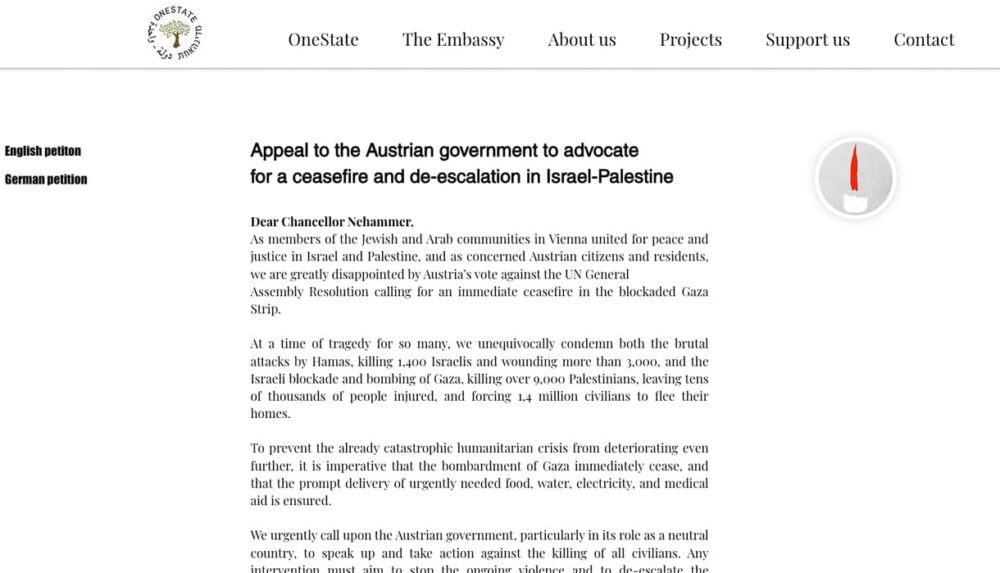

Immer wiesen Redner:innen auf einen herumgereichten, groß ausgedruckten, QR-Code hin, mit dem Teilnehmer:innen zu einer Petition an die österreichische Bundesregierung kamen/über die untern verlinkte Homepage kommen. Diese beginnt mit dem Satz „als Mitglieder jüdischer und arabischer Gemeinschaften in Wien, vereint in unserem Bestreben nach Frieden und Gerechtigkeit in Israel und Palästina und als besorgte österreichische Bürger*innen und Bewohner*innen dieses Staates, sind wir zutiefst bestürzt, sowie enttäuscht darüber, dass Österreich gegen die Resolution der UN-Generalversammlung, die einen sofortigen Waffenstillstand im blockierten Gazastreifen fordert, gestimmt hat.“

Und weiter heißt es: „In einer für so viele Menschen tragischen Zeit verurteilen wir unmissverständlich sowohl die brutalen Angriffe der Hamas auf Israel, bei denen 1.400 Israelis getötet und über 3.000 verletzt wurden, als auch die israelische Blockade und Bombardierung des Gazastreifens, bei der über 9.000 Palästinenser*innen getötet, zehntausende Menschen verletzt und 1,4 Millionen Zivilist*innen in Gaza zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen wurden.

Um eine weitere Verschärfung der bereits katastrophalen humanitären Lage zu verhindern, muss die Bombardierung des Gazastreifens sofort eingestellt und die unverzügliche Lieferung von dringend benötigten Nahrungsmitteln, Wasser, Strom und medizinischer Hilfe sichergestellt werden.

Wir appellieren dringend an die österreichische Bundesregierung, besonders in ihrer Rolle als Vertretung eines neutralen Staates, sich gegen die Tötung aller Zivilist*innen auszusprechen und einzuschreiten. Jede Intervention muss darauf abzielen, die anhaltende Gewalt zu beenden und den Konflikt zu deeskalieren. Wir würden uns auch wünschen, dass sich Österreich für integrative, langfristige Lösungen in der Region einsetzt, um Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit für alle zu erreichen. …“

Walter Baier, Vorsitzender der europäischen Linken, der selber, wie er sagte, aus einer kommunistisch-jüdischen Familie stammt – eine Großmutter wurde im KZ Auschwitz ermordet, der Vater überlebte, schwer gezeichnet, das KZ Dachau, fand es unter anderem „un-erträääglich“, dass rechte Politiker zynisch die Shoah, den systematischen Mord der Nazis an Jüd:innen, instrumentalisieren, um den Krieg gegen die palästinensische Bevölkerung zu rechtfertigen. Dagegen gilt es realpolitisch anzuerkennen, dass es auf diesem Gebiet zwei Völker gibt, die beide das Recht haben, in Sicherheit, Frieden und Würde zu leben.

Die Shoah sei ein Verbrechen weißer Europäer an weißen Europäern gewesen. Dafür heute die Palästinenser:innen haftbar zu machen wäre ein Ausdruck des Kolonialismus, der noch immer die Mindsets in europäischen Staaten präge.

onestateembassy _ standingtogetherpetition

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen