Rund ein Jahr nachdem in der Theater-Werkstatt des niederösterreichischen Landestheaters in St. Pölten eine der schrägen Satiren Franz Kafkas, „Der Prozess“ über die Bühne ging, spielt – noch bis Ende Mai 2025 – ein wahrhaft kafkaeskes Stück Real-Satire. „Siebenundfünfzig“, geschrieben und inszeniert vom Filmer Arman Tajmir-Riahi.

Mitten in der Nacht klopft die Hausmeisterin (Anna Stieblich) beim Protagonist:innen-Paar.

So aufdringlich sie auch antanzt und sich anfangs umständlich ausdrückt, so rettend ihre Nachricht. Über mehrere Ecken habe sie erfahren, dass der Mann dieser Wohnung vom Inlandsgeheimdienst gesucht werde. Weshalb – dieser Vorwand wird erst später enthüllt. Also kann der Mann praktisch in letzter Sekunde abhauen.

Schon sind die „Geheimen“ an der Tür und durchsuchen die Wohnung. Und nicht nur an diesem Abend. Sie werden so etwas wie unheimliche fast Dauergäste, belagern und bedrängen die Ehefrau (Caroline Baas), zu verraten, wohin ihr Mann geflüchtet sei. Nicht selten devastieren sie dabei die Wohnung.

So krass und unverschämt ist, was sich zugetragen hat und auf der Bühne abspielt, so schafft es Stück, Inszenierung und Schauspiel der Darsteller:innen die an Absurdität grenzende Szenerie so rüberzubringen, dass gar nicht so wenig Raum bleibt für Lachen. Wofür in erster Linie die „Geheimdienstler“ – Michael Scherff (Kommandant), Augustin Groz (Adjutant) und vor allem der mit fast gesichtsloser Maske agierende Tobias Artner – der übrigens auch den Ehemann spielt – gekonnt, teils fast slapstickartig, tollpatschig, sorgen.

Das Lachen bleibt allerdings immer wieder im Hals stecken – schwingt doch stets mit: Dem Ganzen liegt ein echtes Schicksal zugrunde.

Der Autor und Regisseur hat vor Jahren eine Frau getroffen, der genau solches passiert ist. Nicht in den inszenierten und gespeilten Details, aber jedenfalls ist die Zahl verbürgt, die Riahi zum Stücktitel gewählt hat. Als er das gehört hatte, war für ihn schon klar, dass kann, ja muss ein Theaterstück werden, weil es sich kammerspielartig praktisch nur im Wohnzimmer und angrenzenden, oft nicht sich, sondern nur hörbaren Nebenräumen (Bühne und Kostüme: Ece Anisoğlu) abspielt.

Als die Betreffende auch zusagte, machte sich Arman T. Riahi, der schon als Schüler Kurzfilme gedreht hatte – wie sein Bruder Arash, mit dem er so manche der erfolgreichen bekannten Kinofilme drehte bzw. produzierte (u.a. Die Migrantigen, Everyday Rebellion“…) an die Umsetzung.

Details sind nicht nur zum Schutz der Frau, deren Privatsphäre über mehr als ein Jahr ständig missachtet wurde, verändert, sondern weil sich solches mittlerweile nicht nur im Iran, sondern auch in vielen anderen Ländern abspielen könnte – Stichwort Trumpistan, wo kürzlich eine Richterin vom Inlandsgeheimdienst FBI festgenommen wurde, weil die sich für einen von Abschiebung bedrohten Einwanderer eingesetzt hat. Deshalb ist die Inszenierung auch nirgends konkret verortet.

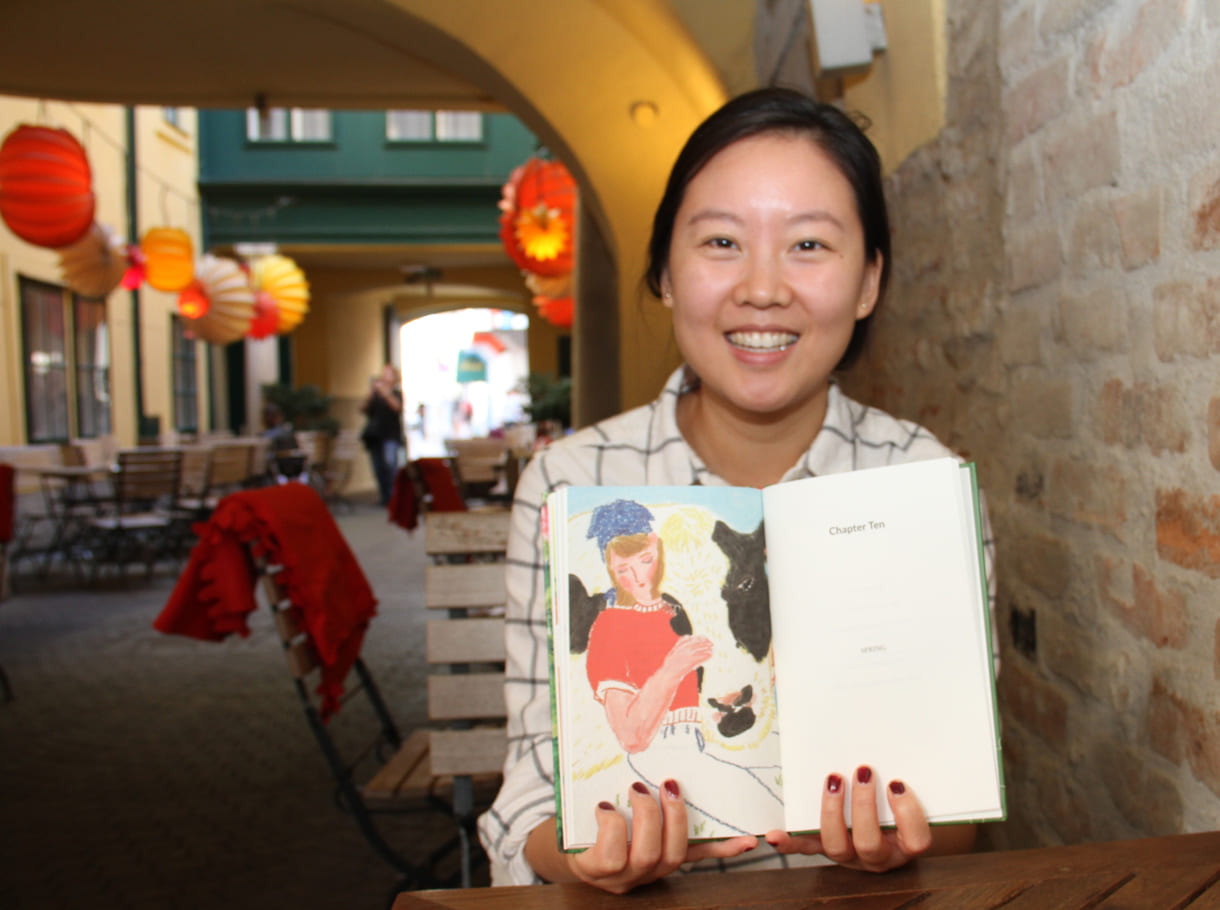

Viele Lob„lieder“ auf Momente – in Bild und konzentrierten gedichtartigen Zeilen – das beinhaltet das Büchlein „Today, Tomorrow, Everywhere“ (Heute, morgen, überall) von Xi Zhao, einer 33-jährigen Wiener Künstlerin. Es handelt sich um ihre erste Buch-Veröffentlichung – siehe Info-Box. Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… trifft die Malerin und Dichterin im Innenhof eines Cafés in Wien-Neubau. Neben dem Interview zeichnet und malt Xi Zhao später noch ein Bild und lässt sich dabei fotografieren.

In ihrem Buch verbindet sie gemalte Bilder mit wenigen, kurzen, präzisen Zeilen – der Großteil auf Englisch, gegen Ende auch einige Seiten auf Deutsch. Immer geht es um Momente, die sie festhält – und gleichzeitig in den Texten wieder loslässt, um sie mit ihren Leser:innen zu teilen. Ob es um den Geruch des Meeres, den Anblick von wilden Blumen, die Gedanken beim Schauen in den Sternenhimmel oder solche geht, in denen sich ein Kätzchen an die Schulter einer älteren Frau kuschelt… stets sind es Augenblicke des Glücks – mitunter auch solche, die „nur“ sehnsüchtig erwartet werden.

Für solche spricht sie gleich, bevor das Buch startet, ein dreifaches „Thank you“ (danke) aus – für Liebe, die sie empfangen hat und die sie weitergeben durfte / darf. Als Letzteres versteht sich ihr nicht ganz 60-seitiges Büchlein.

Die dreisprachige Künstlerin kann von ihrer Leidenschaft und Kunst noch lange nicht leben. Bis vor kurzem hat sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin eines Verlages und Unternehmens Datenerhebung – auf Deutsch und Englisch – als Brotberuf erledigt. Wie sie am Randes des Interviews beim Malen und Zeichnen gleich unter Beweis stellt, greift sie zu verschiedensten Farben: Buntstifte, Öl- und Wachskreiden, Pinselstiften und Gouache (auf den ersten Blick erinnern diese an Wasserfarben, bestehen aber aus vermahlenen Farbpigmenten plus Kreide und als Bindemittel Gummi arabicum) sowie sehr selten auch Acrylfarben.

„Zeichnen war – wie bei den vielen Kindern, aber viel länger – meine absolute Lieblingsaktivität als Kind – Ölkreiden, Filzstifte … in der Schule habe ich immer auch in den Pausen gezeichnet und gemalt. Nach der Oberstufe nicht mehr so sehr, aber im letzten Uni-Jahr (kein Kunststudium) habe ich wieder begonnen und sogar einen Kurs in Farbtheorie gemacht, der auch sehr praktisch angelegt war.“

Xi Zhao wurde in Ungarn geboren, „aber Ungarisch kann ich nicht, weil ich dann schon als sehr kleines Kind nach China (in der Provinz Shandong) gekommen bin und dort auch noch in die Vorschule und die erste Klasse gegangen bin. Von da an, so ab 7 Jahren, war ich dann in Wien, wo meine Eltern ein Geschäft in der Westbahnstraße eröffnet haben.“

In Wien besuchte sie dann noch einmal die erste Klasse Volksschule, „weil ich noch nicht Deutsch konnte. Es war halt ein bisschen komisch für mich, weil ich schon ein Jahr älter war als meine Mitschülerinnen und -schüler. Von Mehrstufenklassen wussten meine Eltern leider nichts.“

Während sie sich in der Volksschule, wie sie erzählt, „sehr wohl gefühlt“ habe, sei es in den weiterführenden Schulen – zuerst Boerhaavegasse und dann Parhammerplatz – weniger gut gelaufen. Und das bezog sich nicht aus Lernen und den Schulerfolg. „Die Stimmung zwischen mir und den Mitschüler:innen war ein bisschen sehr kühl, besser befreundet war ich in der zweiten Schule, wo der Unterricht besser war, vor allem mit anderen asiatischen Mitschüler:innen. Obwohl eine beste österreichische Freundin hatte auch auch in meiner Klasse.“

Nach der Matura „wusste ich nicht, was ich studieren soll. Ich wollte etwas Geisteswissenschaftliches, meine Mutter meinte, ich solle eher etwas wählen das bessere Job-Chancen verspricht und empfahl mir Betriebswirtschaft. So studierte ich in Massachusetts (USA) International Affairs (internationale Beziehungen). Schon in der Oberstufe hatte Xi Zhao ein Austauschjahr in den USA eine High School in Iowa besucht.

Nach dem Studium begann Xi Zhao zunächst in Wien zu arbeiten, dann in Shanghai und schließlich wieder in Wien. Und dann startete sie 2020 – und damit großteils über distance Learning in den Pandemie-Lockdowns – ein Masterstudium in Portugal. In Präsenzphasen in Lissabon aber hat sie parallel zum Studium einen Zeichenkurs besucht, „das hat mir großen Spaß gemacht und mich ziemlich entspannt“.

In den Lockdown-Phasen „hab ich erst wieder so richtig zu zeichnen und malen begonnen. Ich war verwirrt, dass so etwas wie diese Pandemie passieren konnte, hab viel nachgedacht und auch gegrübelt, was ich mit meiner Zeit machen könnte. Dann ist mir eingefallen, dass ich ja gerne zeichne und male und mir das große Freude bereitet. So bin ich auf die Idee gekommen, das könnte vielleicht anderen auch Freude machen und so habe ich angefangen, Freundinnen und Freunde zu zeichnen und ihnen die Bilder zu schicken.“

Außerdem klinkte sich Xi Zhao in Instagram-Drawing-Challenges ein. Teilnehmer:innen posteten nicht nur Gezeichnetes, sondern kommentierten auch die Online gestellten Bilder. Irgendwann erfuhr sie dann von der großen Self-Publishing-Community über Story.one und so startete die leidenschaftliche Malerin und Zeichnerin auch auch Texte zu den Bildern einfallen zu lassen. Manchmal schießen ihr aber auch zuerst Textzeilen in den Kopf und es „tauchen dann Gefühle auf, wie ich welche Bilder und Texte zusammenfädeln kann“.

Ursprünglich wollte sie – zumindest einige – Texte auch in chinesischen Schriftzeichen veröffentlichen; Xi Zhao hat in der Schulzeit auch die chinesische Schule am Wochenende besucht, um ihre Sprache und nicht zuletzt Schreiben und Lesen gut zu erlernen. „Doch der Versuch, Text in diesen Schriftzeichen hochzuladen, scheiterte – so hab ich fast alles auf Englisch geschrieben. Stimmungen, die eher meinen Erfahrungen in Wien entsprochen haben, dort bin ich zu Deutsch ge-switcht.“

Die letzten beiden Seiten sind sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch – und setzen den Titel des Buches – fort; wie, das sei natürlich hier nicht verraten.

Volle Lebenslust und Spielfreude. Schauspielerisch, musikalisch, mitunter schräg. Immer wieder auch humorvoll. Was gleich zu Beginn aus einem Türkasten mit Aufkleber Notausgang durch das Auftreten mehrere Clown:innen optisch vermittelt wird: Filip Sever mit klassischer roter Nase, die sich ganz am Ende nach knapp mehr als 50 Minuten – nein, das sei nicht gespoilert. Und dazu noch Gat Goodovitch Pletzer mit grüner Locken-Perücke sowie Bandi Meszerics mit klassischen Riesenschuhen in blauem Filz-Style.

Zu diesen drei schauspielenden Tänzer:innen gesellen sich fünf junge Musiker:innen (11 bis 15 Jahre) – Salome Bastien (Fagott), Jaša Frühwald (Schlagzeug), Isadora Magnusdottir (Geige), Pia Kaçınari Mikula (Cello), Maya Villareal (Geige und Gitarre); Komposition und musikalische Leitung: Imre Lichtenberger Bozoki. Die Kinder und Jugendlichen beherrschen aber nicht nur ihre Instrumente, sondern wirbeln immer wieder mit dem Trio, das sich manchmal auch musikalisch zu schaffen macht, über die Bühne. Verbreiten Spaß, Lebensfreude und trotzen jeder szenisch gespielten oder angesprochenen Angst.

Denn darum drehen sich die 50 Minuten: Um Ängste, und ihnen mutig zu begegnen. Ob das die Stockdunkelheit ist – ungefähr in der Mitte des Stücks – samt monsterartigen Gesichtern und Händen durch Taschenlampenbeleuchtung. Oder Monster unterm Bett, Frösche, Schlangen, feuerspeiende Drachen oder neu in einer Klasse zu sein… Heißt doch das Stück des VRUM Performing Arts Collectives, das derzeit (bis 13. Dezember und dann im Jänner wieder vier Tage – siehe Infoblock am Ende) im Dschungel läuft „Das Leben macht mir keine Angst“.

Wobei diese Textzeile die Übersetzung von Life doesn’t frighten me“. So titelte Maya (eigentlich Marguerite, aber schon als Kind von ihrem Bruder Maya genannt) Angelou (1929 bis 2014), Schwarze US-amerikanische Autorin, Bürgerrechtskämpferin sowie Tänzerin, Sängerin, Schauspielerin und zuvor Köchin und unter anderem Straßenbahnschaffnerin ihr Gedicht, das eine wichtige der Inspirationsquellen für Regisseurin, Choreografin und VRUM-Co-Leiterin Sanja Tropp Frühwald war. Diese Angelou-Gedicht ist übrigens – illustriert von Jean-Michel Basquiat vor mehr als einem ¼-Jahrhundert erschienen (auf Englisch, leider nie auf Deutsch übersetzt; ein Video mit der Originalstimme der Autorin ist unten im Info-Block verlinkt; in einem weiteren – ebenfalls im Info-Block verlinkten Video kannst du das Gedicht in einer VErsion hören, bei der durch das besagte Bilderbuch geblättert wird). Mehr über Maya Angelou in einem Bilderbuch – Link zur Buchbesprechung am Ende dieses Beitrages.

Weitere Texte in dem vor allem über Tanz und Musik performten Anti-Angststück stammen von Barbi Marković. Für die spielplatzartige Bühne zeichnet Irena Kraljić und für die Kostüme Ana Fucijaš verantwortlich.

Die in der Mitte angesiedelten dunklen Bilder deuten auf die beiden Gedichtzeilen hin, die in der Übersetzung so lauten: „Falls ich überhaupt Angst hab/ Dann höchstens im Traum“. Und nach dem Erwachen daraus finden sich auf den die Spielfläche begrenzenden Leintücher Graffiti-artige Zeichnungen, die an den Stil von Basquiat erinnern.

Jene Ängste, denen sich auch Kinder nicht entziehen können wie die schier dystopisch scheinenden realen Zustände Kriege, Hunger, Armut und nicht zuletzt die weltumspannende Klimakrise werden nicht angespielt/ -sprochen. Aber das optimistische, lebensfrohe Zerlegen schon genannter und weiterer Ängste mit dem mutigen Statement des Stücktitels kann – hoffentlich – so viel Kraft verleihen, dass angesichts der erwähnten großen Bedrohungen wenigstens keine Ohnmacht aufkommt.

Im pädagogischen Begleitmaterial der Gruppe (Produktionsleitung: Till Frühwald) heißt es dazu: „In einer Zeit, die von Unsicherheit geprägt ist, wollen sie ein Stück schaffen, das Hoffnung lebendig hält. Dabei stießen sie auf den Begriff „Hope-Punk“, der sich gegen düstere Visionen und Resignation stellt. „Hope-Punk“ bedeutet, sich für eigene Werte einzusetzen und sich trotz Widrigkeiten zu behaupten. Mit Humor und einer positiven Lebenseinstellung möchten sie einen Beitrag leisten, um menschliche Werte in Kunst und Literatur zu verankern.“

Einer dieser „Hope-Punks“ ist die 12-jährige Salome Bastien, die das doch nicht so alltägliche Instrument Fagott spielt – und das schon fast ihr halbes Leben – „seit fünf Jahren“, verrät sie Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr…“ nach der zurecht vielumjubelten Premiere im Theaterhaus für junges Publikum im Wiener MuseumsQuartier. „Jeden Tag übe ich so 30 bis 45 Minuten“, vertraut sie dem Reporter an. „Ja, Schauspielen und Tanzen war für mich schon neu, dabei hatte ich keine Erfahrung. Aber wir haben im Sommer geprobt und sind schön langsam auch in das Thema reingewachsen“, erzählt die junge Musikerin.

Zu der oben erwähnten Besprechung eines Bilderbuches über Maya Angelou geht es hier unten

Drei Notenständer, ein Instrument. Während Anna Starzinger Platz – und ihr Cello – nimmt, hin und wieder musikalisch die jeweiligen Emotionen von „Adressat unbekannt“ untermalt, verstärkt, hervorhebt oder überhaupt erst richtig zum Ausdruck bringt, lesen ihre beiden Bühnenkollegen Samuel Pock und Benjamin Spindelberger abwechselnd aus Briefen.

Ersterer schlüpft in die Rolle von Max Eisenstein, Betreiber einer Kunstgalerie im US-amerikanischen San Francisco. Zweiterer liest die Briefe des ehemaligen Galerie-Mitbetreibers und Freundes Martin Schulse. Dieser ist 1932 wieder nach Deutschland zurückgekehrt, wo Ersterer auch studiert hat.

Der Briefwechsel ist ein fiktiver, geschrieben von der US-Autorin Kressmann Tayler, die bei der Veröffentlichung 1938 ihren Vornamen bewusst nicht nannte, sie wollte ihr Geschlecht nicht preisgeben. Ihr knapp 80 Seiten-Buch umspannt den ausgedachten Zeitraum vom 12. November 1932 bis 3. März 1934. Und mit Hilfe der beiden Männer, die sich zunächst über ihre Freundschaft sowie die Geschäfte unterhalten, vermittelt die Autorin die politische Entwicklung in Deutschland. Und obendrein, wie sich Menschen verändern konnten. Wobei sie das in einer Art tut, die fast automatisch die Frage aufwirft: Ist das wirklich nur eine (fiktive) historische Geschichte?

Der weltoffene, kunstaffine Martin findet Gefallen an Herrn Hitler – und nicht nur das, er übernimmt sogar Funktionen in dessen Nazi-Partei, er und seine Frau nennen ihren jüngst geborenen Sohn Adolf!

Und als Max ihn bittet, sich umzuhören, was mit dessen Schwester Griselle los ist, die in Wien Schauspielerin wurde und dann nach Berlin zog. Immerhin habe er in den USA von ihr seit Wochen nichts mehr vernommen. Da wird’s recht atemberaubend. Details seien hier keine verraten, vielleicht willst du/wollen Sie ja diese spannende, teils aber schon recht heftige szenische Lesung bei Gelegenheit auch besuchen. Das Büchlein selbst ist kaum bekannt.

Letztlich bittet Martin seinen einstigen Galerie-Kompagnon und ehemaligen Freund, er möge ja keine Briefe mehr schreiben – Kontakt mit einem Juden! Das könne ihm hier schaden, ja sogar in Gefahr bringen. Und dennoch behirnt er offenbar nicht, wie diktatorisch und einschränkend das System ist, für das er führend arbeitet, es intensiv verteidigt. Die Autorin lässt Martin nun sogar zum hetzerischen Schreiber gegen alles Jüdische werden.

So „nebenbei“ kommen aber bereits – das Buch erschien 1938(!) also ein Jahr vor Beginn des 2. Weltkrieges – massenhaft Verhaftungen Oppositioneller und Konzentrationslager zur Sprache. Das erste wurde ja auch schon 1933 in einer Militärschule bei Weimar eingerichtet. Aber nach 1945 behaupteten allzu viele Menschen, sie hätten nichts davon gewusst.

Susanne Höhne vom „Verein für darstellende Kunst Beseder“, die sich diese szenische Lesung ausgedacht und sie inszeniert hat, erzählt im Gespräch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… auf die Frage, wie sie auf diese so dichte Darstellung der politischen Entwicklung in dieser Form gekommen sei: „Ich hab das Büchlein vor ungefähr 30 Jahren im jüdischen Museum Berlin gekauft. Immer wieder hab ich es im Hinterkopf gehabt und nun gedacht, das wäre vielleicht gut und notwendig, es jetzt aufzuführen.“

Beseder ist übrigens Hebräisch und bedeutet auf Deutsch „ok“, „alles gut“…

Zu einem Interview mit fünf Jugendlichen, die die szenische Lesung im Festsaal des Gymnasiums Hagenmüllergasse miterlebt hatten geht es hier unten.

Aus aktuellem Anlass hier eine Buchbesprechung von vor ziemlich genau zwei Jahren (25. Juli 2022) mit adaptiertem Untertitel 😉

Drei Stunden bevor Joe Biden auf Twitter bekannt gab, dass er in das Rennen um die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten erstmals eine Frau als Vize nominierte, hatte diese schon den Tweet abgesetzt: „Schwarze Frauen und Women of Color sind in politischen Ämtern schon seit Langem unterrepräsentiert, und im November haben wir die Chance, das zu ändern, lasst es uns angehen.“ (11. August 2020).

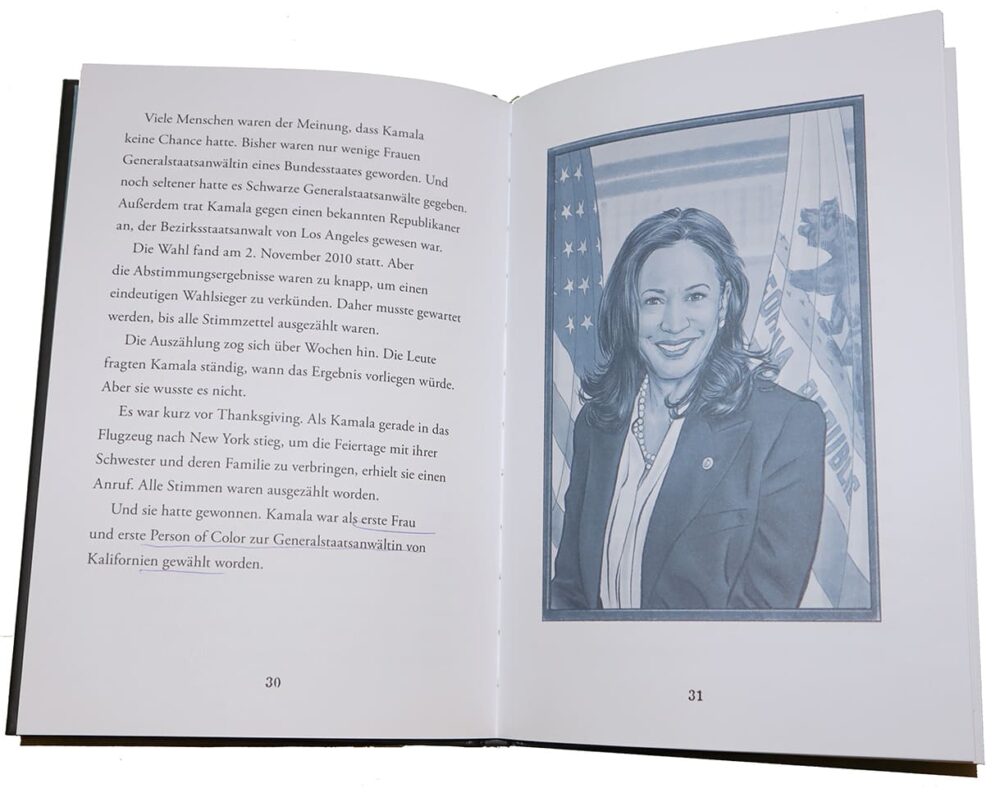

Die heutige Vizepräsidentin der United States of America, 1964 im Bundesstaat Oakland als Tochter eines aus Jamaika stammenden Wirtschaftswissenschafters und einer in Indien geborenen Ernährungswissenschafterin ist nicht nur die erste Frau in diesem Amt, nicht nur die erste Nicht-Weiße.

Sowohl als Frau als auch als Person of Color nahm Kamala Harris oftmals eine Pionierrolle ein – Wahl zur ersten Bezirksstaatsanwältin in San Francisco ebenso erste gewählt Generalstaatanwältin von Kalifornien und später erste nicht-weiße Senatorin in diesem US-Bundesstaat. Immer wieder legt(e) sie aber Wert darauf, ja nicht die erste und letzte in einer Funktion zu sein, sondern damit gläserne Decken zu durchstoßen und Türen für andere Frauen und Persons of Color zu sein.

All das und noch viel mehr – aus ihrem beruflichen und privaten Leben – findet sich in diesem Band aus der Reihe „Wer ist …“ mit weiblichen Vorbildern. Aber auch „Kleinigkeiten“, die vielleicht sonst nirgends zu finden sind: So kämpfte die 12-jährige Kamala gemeinsam mit ihrer Schwester Maya in Kanada, wo sie einige Jahre mit ihrer Mutter lebten, einfach darum, dass Kinder auf dem Rasen vor dem Wohnhaus Fußball spielen durften. Das war vorher nicht erlaubt. Die beiden Schwestern hatten Erfolg, die Hausordnung wurde geändert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen