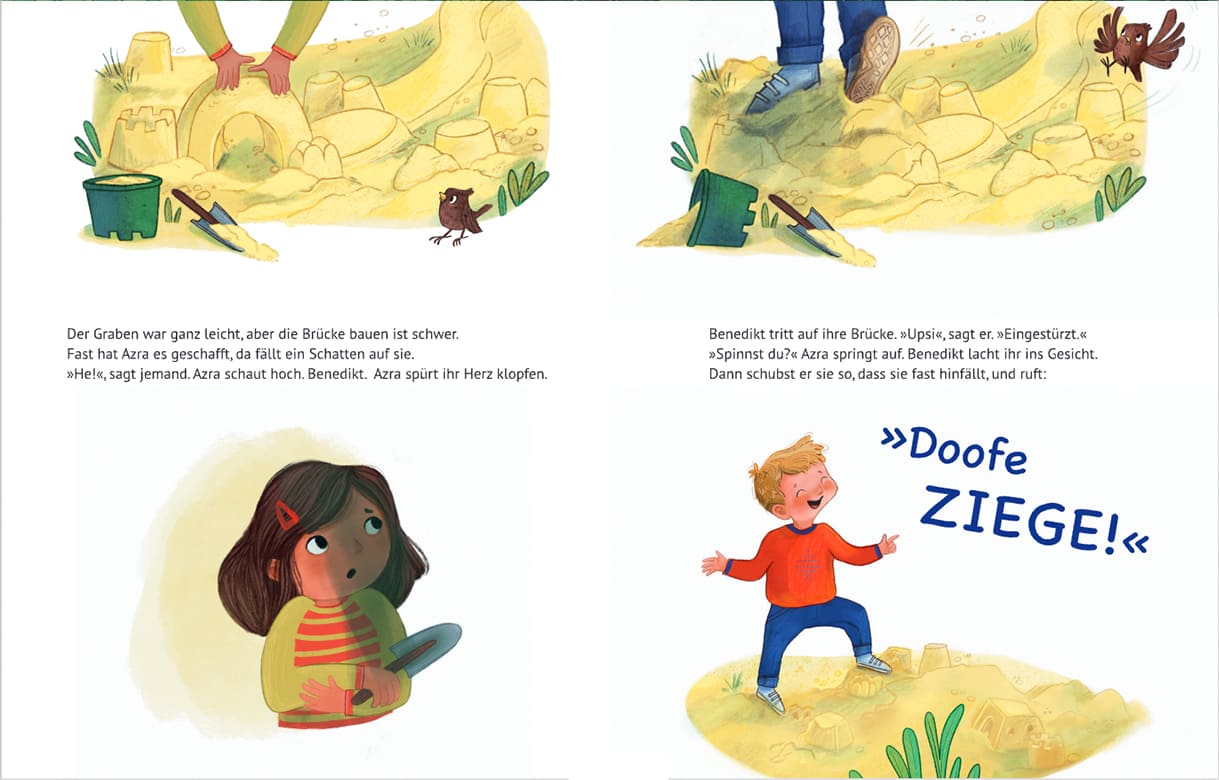

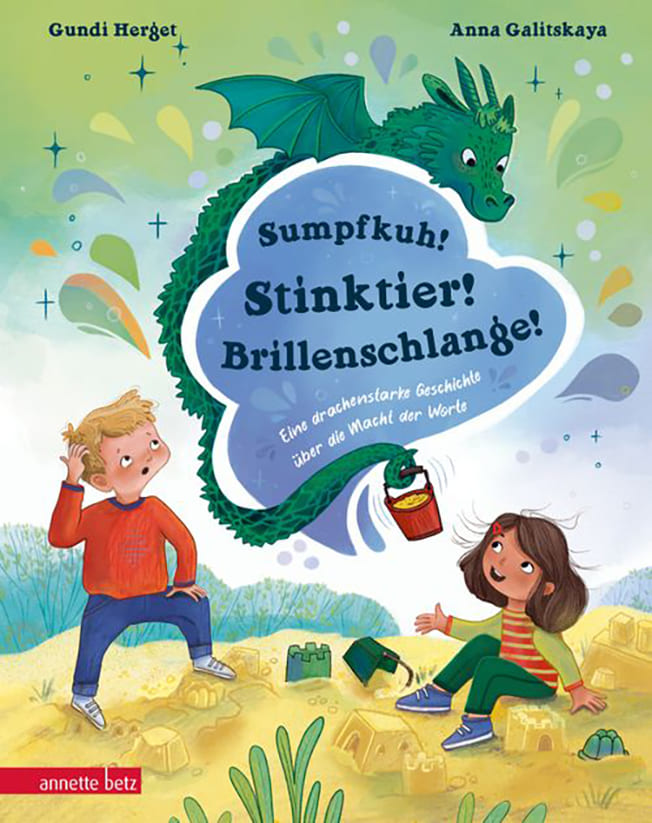

Schimpfwörter sind oft schnell gesagt. Drei davon bilden den Titel dieses Bilderbuchs: „Sumpfkuh! Stinktier! Brillenschlange!“ Autorin Gundi Herget legt das erstgenannte Benedikt in den Mund. Schon sein Erscheinen löst bei Azra, die auf der ersten Doppelseite voller Freude und Lächeln auf den Spielplatz eilt und dann eine ganze Landschaft in der Sandkiste baut, einen richtig krassen Schatten auf ihr Gesicht fallen. Die Fröhlichkeit weicht aus ihrem Gesicht wie es Illustratorin Anna Galitskaya malte.

Sie kennt den Buben schon von früheren Begegnungen auf dem Spielplatz als einen, der gemeine Sachen sagt. Das verdunkelt nicht nur ihr Gesicht, in diesem Bild ist ihre Angst und Verletzung richtig zu spüren.

Doch an diesem Tag kommt’s noch heftiger. Als Benedikt „Doofe Ziege“ ruft, verwandelt sich das Mädchen flugs in eine solche. Aber sie tritt nicht zu. Und wird schon auf der nächsten Seite zur „blöden Gans“ und gleich noch eins drauf verwandelt sie sich in die beschimpfte Sumpfkuh.

Womit es Autorin und Illustratorin bildhaft gelingt, die Macht von Worten zu zeigen. Natürlich kann’s dabei nicht bleiben. Herget hatte die Idee zu einer schlauen Wende. Wenn’s in böse Richtung funktioniert, sollt’s doch auch andersrum machbar sein. Und so verwandeln sich Azra, Sophie und Niam, die zuvor schon entsprechend den Beschimpfungen zu Brillenschlange und Stinktier geworden sind, nun in …

… ach nein, das sei nicht verraten, eins wird ja im Untertitel des Buches schon angedeutet: „Eine drachenstarke Geschichte über die Macht der Worte“.. Und vielleicht willst du dir ja selber was ausdenken. Das kannst du natürlich auch, wenn du das Buch liest und die Bilder anschaust – und möglicherweise nutzt du dieses „Rezept“ ja das eine oder andere Mal, wenn du in ähnliche Situationen gerätst.

Übrigens wird hier auch nicht gespoilert, was Benedikt dazu gebracht hat, so garstig zu sein…

So viele Angebote, die aktuelle Ausgabe des „Augustin“, der Straßenzeitung Wiens, zu kaufen auf einem Fleck ist eine Seltenheit. Üblicherweise stehen sie vereinzelt bei oder in U-Bahn-Stationen, vor Supermärkten und so weiter. Doch Mitte dieser Woche (17. September 2025) waren sie auch nicht auf der Straße, sondern im relativ neu renovierten Wien Museum am Karlsplatz.

Dort feierten Macher:innen, Verkäufer:innen, Freund:innen und andere Interessierte den 30. Geburtstag dieses „Zentralorgans der solidarischen Stadt“.

1995 gegründet von den Journalisten Robert Sommer und Max Wachter, die vier Jahre vorher schon den „Uhudla“ (Unabhängig, Heiß, Urig, Demokratisch, Landläufig, Außergewöhnlich) natürlich angelehnt an den ähnlich klingenden Wein, zunächst als Spaß-Projekt, und der Sozialarbeiterin Erika Parzer, orientierte sich der „Augustin“ an internationalen Vorbildern: Seriöser, kritischer, widerständiger Journalismus, Partei ergreifend für an den Rand gedrängte bzw. ausgegrenzte Menschen, gegen Armut und nicht gegen Menschen, die davon betroffen sind auf der einen Seite. Gepaart damit, dass die Verkäufer:innen Menschen aus solchen Gruppen, nicht zuletzt Obdachlose, sind – und die Hälfte des Verkaufspreises ihnen bleibt.

Weil der „Augustin“ – natürlich benannt nach dem viel besungenen „lieben Augustin“ (Volkssänger Marx Augustin) – eben oft von auf der Straße Lebenden im öffentlichen Raum verkauft wird, nennt er sich auch „die österreichische Boulevardzeitung“, im Gegensatz zu den häufig unter diesem Begriff zusammengefassten Zeitungen, die meist gegen Arme statt Armut schreiben.

In der Community-Galerie des Wien Museums ist nun eine kleine Ausstellung zu sehen, hören und teils auch betasten. Ein Exemplar der allerersten Ausgabe liegt in einer Vitrine, daneben der Schriftzug – handgeschrieben vom Mitgründer Robert Sommer, darunter in Brailleschrift die dazugehörige Beschriftung, die dann – wie alle Ausstellungstexte noch in Deutsch und Englisch zu finden ist.

Apropos Englisch – in einer Vitrine liegen auch einige Beispiele von Straßenzeitungen anderer Länder, von Mexiko bis Taiwan. Auf einem Monitor laufen Interviews mit Verkäufer:innen, an anderer Stelle kann in einem Teil des digitalisierten Archis gewischt und gelesen werden. Die Rückwand der Ausstellung ist vollgepflastert mit „ungefähr 380 Titelseiten der bisher erschienenen 627 Ausgaben“, wie es Lisa Bolyos von der „Augustin“-Redaktion von der Bühne im 3. Stock des Museums wo nicht nur die Schau zu sehen ist, sondern der Veranstaltungssaal liegt, verkündete, die auch einiges über Geschichte und Grundsätze der Zeitung, die eben mehr als ein Medienprodukt, sondern ein selbstverwaltetes gesellschaftspolitisches und zivilgesellschaftliches Sozial- und Journalismus-Projekt ist, zu dem unter anderem auch der Chor „Stimmgewitter“, die Fußballer:innen von „Schwarz-Weiß-Augustin“, Radiosendungen, der Opferball und nicht zuletzt Schreibwerkstätten gehören.

Redaktion, Verkäufer:innen, Mitwirkende an der Gestaltung der Ausstellung – mehrfach wurde auf die offenen Türen und Arme des Museums hingewiesen – lieferten kurze Redebeiträge und Auftritt, umwerfend wie praktisch immer jener von Grace Marta Latigo, die sich als „afroslowakische Wienerin, sozialisiert im Zwarazwanzigstn Beziak“ jenen vorstellte, die sie (noch) nicht kannten.

„Heimat ist … wo deine Freunde sind!“, steht auf dem großen Sticker und den beiden gezeichneten Ziegen – Schwänli und Bärli. Die gibt’s zum Programmheft von „Heidi“ im Renaissancetheater, dem größeren der beiden Häuser des Theaters der Jugend in Wien. Der Dauerbrenner – Buch, Comic, Animationsfilme und immer wieder auch auf Theaterbühnen (vor zwei Jahren im St. Pöltner Landestheater, bald danach im Kabarett Niedermair, nun – wieder einmal – in Wien) – hat von seinem Charme, aber auch den Botschaften in den rund 145 Jahren seit der Erstveröffentlichung der beiden Bücher von Johanna Spyri wenig bis nichts verloren.

Hin und wieder werden Akzente verlagert, verstärkt, das eine oder andere neue hinzugefügt. Aber der Kern reicht: Junges Mädchen wird Waise und landet beim einzigen verbliebenen Verwandten, dem Großvater, der als Einsiedler, genannt Alm- oder Alp-Öhi (von Oheim, einer altertümlichen Bezeichnung für Onkel) hoch über Maienfeld (Schweizer Kanton Graubünden) zurückgezogen lebt und mit keinem Menschen was zu tun haben will. Ausgegrenzt und mit bösartigen Gerüchten von der feinen Dorfgesellschaft belegt, gelingt es Heidi natürlich das harte Herz des Opas aufzuweichen.

Da muss sie auch schon wieder weg – auf Betreiben der Dörfler‘:innen einerseits – das Mädchen soll Bildung erhalten – und des reichen Frankfurter Wirtschaftstreibenden Sesemann, landet sie in dessen Haushalt – als Spielgefährtin für seine Tochter Klara, für die er kaum bis nie Zeit hat. Und die unter einer Art Glassturz gehalten wird, mit ihrem Rollstuhl darf sie praktisch nie außer Haus. Und bei den Sesemanns herrscht die Karikatur eines Kindermädchens, Fräulein Rottenmeier, an der eine Art Feldwebelin verloren gegangen sein dürfte 😉

Gerade letzteres wird in der Inszenierung im Theater der Jugend – Direktor von Thomas Birkmeir verfasste die Spielversion, Claudia Waldherr inszenierte sie – richtiggehend zelebriert: Mit einem Schuss offenkundiger Kritik an „teutschem“ Militarismus verleiht Karoline-Anni Reingraber dieser Rottenmeier eine Riesenportion Unsympathie und doch einer kräftigen Nuance von Humor und (Selbst-)Ironie. Reingraber schlüpft noch in weitere Rollen, unter anderem die der blinden Großmutter des Geißen-Peters (Jonas Graber), des Ziegenpeters mit dem sich Heidi anfreundet.

Die erdig aufmüpfige, insbesondere in Frankfurt, wo Heimweh nach den Bergen sie krank werden lässt, alles hinterfragende Heidi, die ähnlich sturschädelig wie ihr Opa sich nichts gefallen lässt, wird von Franziska Maria Pößl erfrischend, herzlich, hinreißend gespielt. Sie ist die einzige, die „nur“ diese Rolle übernimmt. Ihre Kolleg:innen müssen sich wandlungsfähig erweisen. Sogar Frank Engelhardt, als der verwilderte Outlaw auf der Alm, der aber dann als er Heidi ins Herz geschlossen hat, zum Kämpfer wird, agiert auch noch als Koch bei den Sesemanns und als Dorflehrer, der sich mit den anderen Maienfelder:innen gegen den Öhi stellt.

Gegensätzliches spielt auch Uwe Achilles – als strenger und mitunter gar nicht wirklich christlicher Pfarrer im Dorf sowie als Sesemann’scher Diener, der die Befehle der „Generalin“ Rottenmeier mitunter unterläuft.

Im Rollstuhl fährt Shirina Granmayeh als Klara, die durch Heidi – Rottenmeier zum Trotz – erstmals wieder lachen kann und aufblüht. Dass sie letztlich doch aufsteht und geht, ist schon im Roman angelegt und irgendwie … – naja. Es gab auch schon Inszenierungen, in denen sie mit Hilfe mit dem Rollstuhl auch auf die Alm zum Öhi kam.

Sascia Ronzoni taucht immer wieder – neben anderen Rollen – als Erzählerin auf. Vielleicht das eine oder andere Mal zu oft, weil der – natürlich verkürzte -Fortgang der Geschichte sich an so manchen dieser Stellen doch selbst erklärt.

Besonders abstoßend findet Heidi in der Sesemann’schen Wohnung die vielen von der Decke hängenden Jagd-Trophäen-Geweihe (Bühnenbild: Daniel Sommergruber).

Am Ende, nachdem Opa und Geißen-Peter, von Klara telegrafisch alarmiert, zur Rettung von Heidis Heimweh in Frankfurt auftauchen, geht’s in dieser Version allerdings (noch) nicht zurück in die Berge, sondern erst noch auf gemeinsame Weltreise – mit der Erkenntnis aus dem eingangs geschilderten Buttons-Spruch: Heimat ist – wo deine Freunde sind!“

„Die Tür ging auf. Ein Junge stand da. Um seinen Hals war ein bunter Schal gewickelt, der bis an seine Augen reichte. Auf dem Kopf, genauer, auf den wilden dunklen Locken, lag Schnee. Hannes sah den Jungen an, und der Junge sah zurück. Ihre Blicke trafen sich wie zwei Lichtpunkte, die aufeinander zuschossen und sogleich verschmolzen. Da war ihre Freundschaft besiegelt. Ein für alle Mal.“

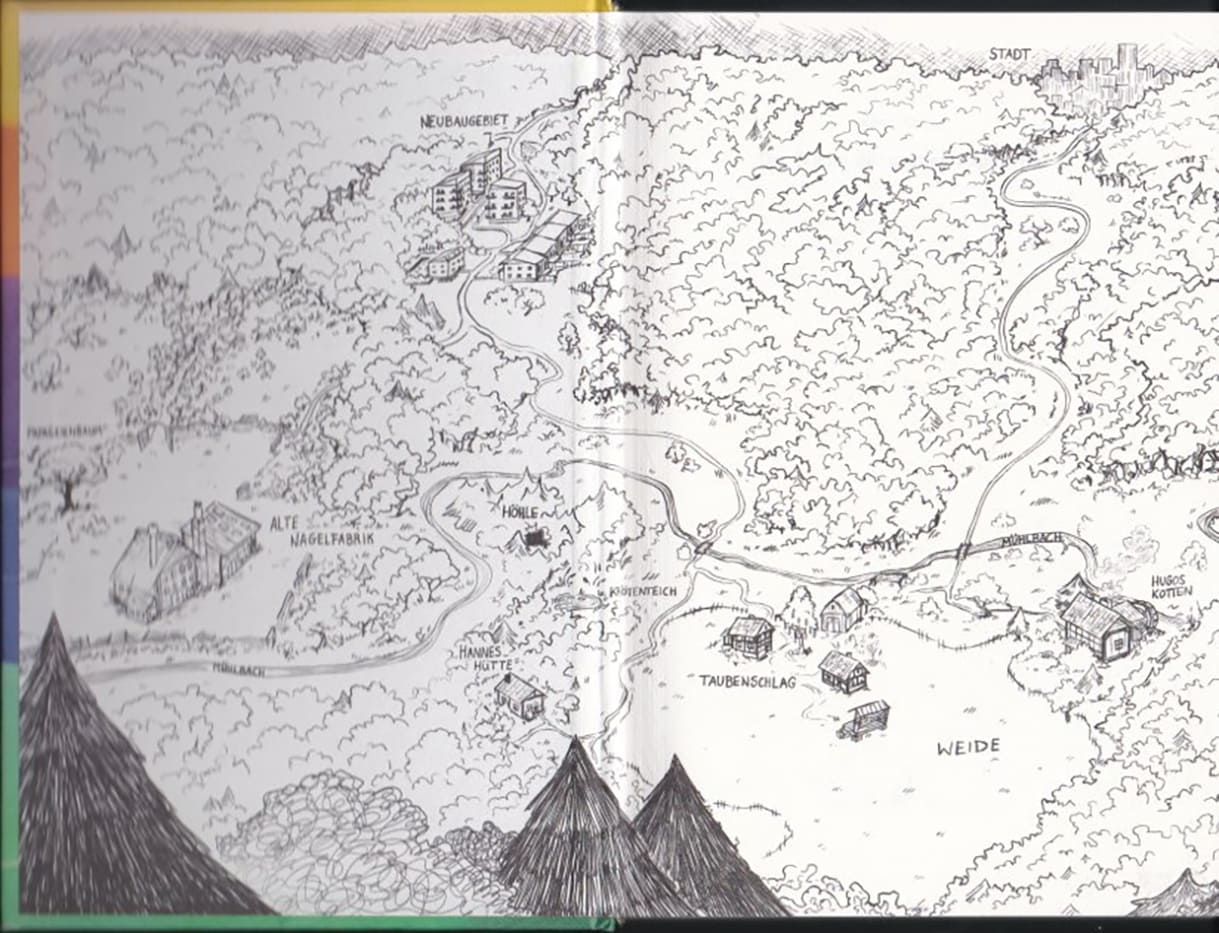

Auf der vierten Textseite stehen diese Zeilen des Jugendromans „Der Traum der grünen Papageien“. Es ist die erste Begegnung des Neuen in der Klasse. Kaido gehört zu einer Familie, die außerhalb der Stadt, hinter einem kleinen Wald in eine alte Fabrik eingezogen ist – und diese wohnlich herrichtet.

Das gefällt nicht allen in der Neubausiedlung. Warum, das stellt sich erst gegen Ende der fast 200 sehr spannend zu lesenden Seiten heraus – und wird hier sicher nicht verraten.

Zwar nicht im Detail aber in Grundzügen muss hier jedoch schon zur Sprache kommen, dass so manche aus der Neustadt Gerüchte in die Welt setzen über die Neuen, die Fremden. Und nicht nur Gerüchte, manch einer – und das aus dem sehr nahen familiären Umfeld von Hannes – versucht Kaido und seiner Familie sogar Straftaten unterzujubeln.

Das ist für Hannes eine große Herausforderung, treibt ihn nur noch weiter weg aus der eigenen Familie. In der er sich schon vorher nicht gerade wohlfühlen konnte – auch das sei hier nicht vorweggenommen.

Sind die hier angerissenen Eckpunkte schon kompliziert genug, ergibt sich noch eine weitere Ebene – die vielleicht sogar schon in der hier zu Beginn zitierten Szene ein wenig durchklingen mag. Und auch dabei geht es darum, dass manche, oft sogar eine Mehrheit, andere ausgrenzt, an den Rand drängt.

„Randgruppen werden es immer schwer haben“, sagt Hugo, eine Art großväterlicher Menschenfreund zu Hannes. „Nur, wer gerade zu einer Randgruppe gehört, ist zu jeder Zeit anders… Kein Mensch gehört von Natur aus zu einer Randgruppe. Es sind immer andere Menschen, die bestimmen, dass jemand zu einer Randgruppe gehört. Da unterscheidet sich unser beschauliches Mühlbachtal von keinem Ort der Welt…“

Ach ja, die grünen Papageien, das sei schon gespoilert, leben in einem Baum neben der alten Nagelfabrik, die Kaido und seine Familie renovieren. Und einst lebten sie – oder Artgenossen – auch in der Gegend der Neubausiedlung.

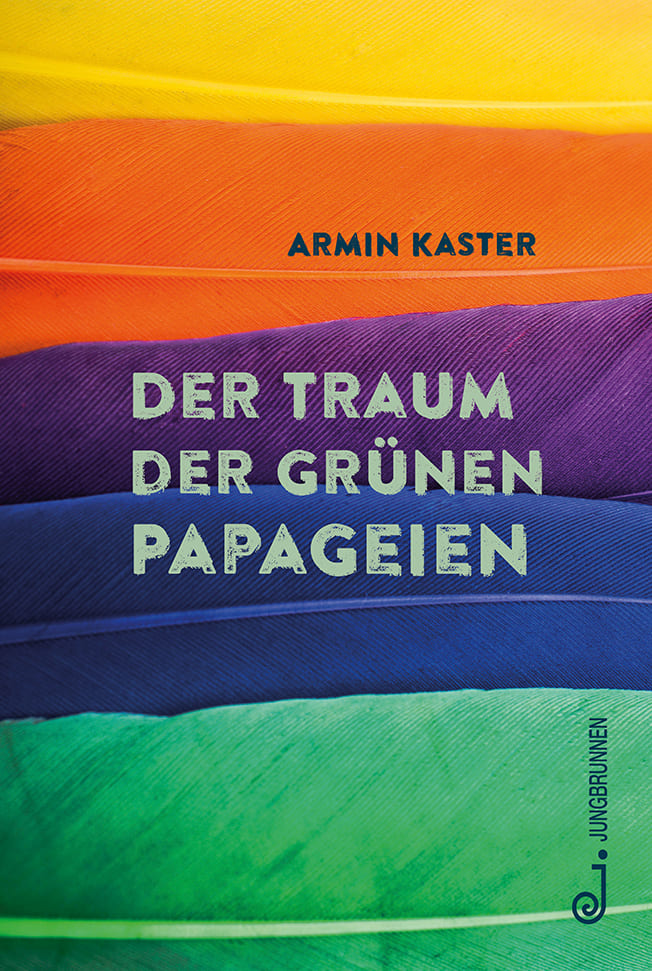

Sie sitzt in der letzten Reihe mit hellbraunem Mantel, Kopftuch, dunkler Sonnenbrille und Koffer. Klar, sie wird die Protagonistin auf der Bühne sein. Auf dieser steht im Zentrum ein Metallgestänge aus Rohren mit einer Anmutung eines möglichen Kleiderständers. Heißt das Stück von und mit Cordula Nossek doch „Das Kleid“.

Aber bis es so weit ist, wird es zunächst sehr dunkel – schrille alte Lokomotiv-Geräusche ertönen fast bis zur Unerträglichkeit. Wobei sich letztere nicht nur durch die Lautstärke ergibt. Für jene, die den kurzen Text zum Inhalt dieses „Theaters zum Erinnern“ gelesen haben, tun sich mit Zug-Zischen und quietschenden Gleisen natürlich gleich andere Assoziationen auf.

„Im Mittelpunkt steht Hedwig, die Ehefrau des Lagerkommandanten Rudolf Höß, die im KZ Auschwitz-Birkenau die sogenannte „Obere Nähstube“ leitete. Aus den Hinterlassenschaften von Millionen Deportierter lässt sie Haute Couture für hochrangige NS-Funktionäre und deren Ehefrauen anfertigen“, lauten die ersten Sätze der Inhaltsangabe. Also Züge in die Vernichtung – in deren Geräusche sich schon das Weinen von Kindern mischt!

Danach schreitet die eingangs beschriebene Schauspielerin auf der Bühne (Gernot Ebenlechner; Kostüm: Tehilla Gitterle) – in der Rolle der Hedwig Höß. Zunächst als Mutter einiger Kinder. Die holt sie in Gestalt von Kindergewand an Kleiderbügeln zwischen auf dem Boden liegenden Stoffen hervor, hängt sie am Rohrgestänge auf und verleiht ihnen ihre eigene jeweils gefärbte Stimme in Dialogen bzw. Greinen beim jüngsten. Wobei Dialoge? Strenge teutsche Erziehung ist’s eher.

Im weiteren Verlauf (Regie: Martin Müller – MÖP Figurentheater) verwandelt sich das gärtnerische „Paradies“ wie Höß die Villa samt Natur drumherum auf dem Areal des Vernichtungslagers Auschwitz für sich empfindet und nennt eben vor allem in die Schneiderei. Hochrangige Gästinnen empfängt sie, um ihnen Gediegenes nähen zu lassen – von weiblichen Häftlingen, die meisten Jüdinnen. Was so manche der Nazibonzen-Damen wiederum irritiert, sie wollen unter keinen Umständen von Judenhänden berührt werden! Da muss dann eine politische nicht-jüdische Gefangene ran…

Die Spielerin, auch Leiterin des Dachtheaters sowie der bekannten internationalen Puppentheater Tage Mistelbach Cordula Nossek schlüpft stimmlich auch in die Rollen der „Kundinnen“ ebenso wie in einige der Schneiderinnen – mit unterschiedlichen Dialekten und Sprachfärbungen.

Die Story von der Schneiderei im KZ baut – so absurd das vielleicht klingen mag – auf einer wahren Geschichte auf. Die gab es wirklich. Cordula Nossek – Vater Jude und einziger Überlebender seiner Familie, Mutter protestantisch und in deren familiären weiteren Umfeld gab es einen Nazi – beschäftigte sich zeitlebens mit der Geschichte, setzte sich damit auseinander, recherchierte viel. Aber lange fand sie nicht den Dreh- und Angelpunkt für eine theatrale Verarbeitung.

Eines Tages stieß sie – übrigens gelernte Schneiderin – auf „Das rote Band der Hoffnung“ von Lucy Adlington über die Auschwitz-Schneiderei. Und das Folgebuch „The Dressmakers of Auschwitz“. Auf Ersteres rund um den wahren Kern eine eher fiktive Geschichte, hatten sich bei der Autorin überlebende Schneiderinnen gemeldet – worauf sie das historisch authentischere Buch schrieb. Das war’s dann für Nossek …

… noch lange nicht. Drei Jahre Recherche, Arbeit an Text und Szenen – und nun die erste kleine Spielserie in Mödling, im MöP, dem Figuren- bzw. Puppentheater an der Hauptstraße dieser niederösterreichischen Stadt am Rande von Wien, im Rahmen des Industrievietel-Festivals..

Das 1½ Stunden Stück ist heftig, zeigt einerseits, wie sich Nutznießer:innen des diktatorischen Systems in diesem recht gemütlich und privilegiert einrichteten. Andererseits auch die Menschenverachtung. Und zum Dritten aber auch noch das was Hannah Arendt die „Banalität des Bösen“ genannt hat.

In so manchen „kleinen“ spielerischen und nicht zuletzt auch requistenmäßigen Andeutungen lässt das Stück immer wieder kalte Schauer über den Rücken laufen. In der Blumenerde der von Hedwig Höß geliebten Erdbeeren scheint auch Asche mit vermischt zu sein. Aus der Rohrleitung des Kleiderständers steigt Rauch auf…

Die Schneiderei – aus Stoffen der Kleidung der Ermordeten feinstes Gewand für führende Angehörige derer, die sich als „Herren“menschen aufspielten, zu nähen – ist eine der fast schon skurrilen Auswüchse der rassistischen Herrschaft, die andere zu Unter- oder nicht einmal Menschen erklärte. Fast schon so wie der Tiergarten, den Gefangene im Konzentrationslager Buchenwald zur Belustigung der Nazibonzen bauen mussten. Der allerdings an Sonntagen auch von den Bürger:innen der nahegelegenen Stadt Weimar besucht wurde. Die aber angeblich nichts davon bemerkt haben wollen, dass hinter dem Zaun Menschen eingesperrt, ermordet und deren Leichen verbrannt worden waren. (Verarbeitet im Theaterstück „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ von Jens Raschke.)

Mechanismen, die leider nicht so historisch eingrenzbar waren – das Auseinanderdividieren in sich besser Fühlende und Abqualifizieren, diskriminieren, ausgrenzen anderer, denen weniger Wert zugemessen wird, ist auch heute so unbekannt ja nicht.

Das Stück baut trotz aller heftiger Momente auch Elemente der Hoffnung ein – Widerstand der Schneiderinnen. Und gibt sechs Überlebenden von ihnen auch Namen und Gesichter – die einzigen Fotos zu an Kleiderhacken hängenden Gewändern: Marta Fuchs, Hunya Volkmann, Marilou Colombain, Bracha & Katka Berkovic und Irene Reichenberg. Nossek lässt sie da sagen: „Wir hätten schon lange aussagen sollen. Aber es ist niemals zu spät.“

Und im Ausfaden spielt sie den Text von Paul Celans „Todesfuge“ ein, in dem es unter anderem heißt „der Tod ist ein Meister aus Deutschland“.

Stückbesprechung über den Zoo beim KZ Buchenwald <- damals noch im Kinder-KURIER

285 Euro für jedes Kind plus – je nach Einkommen aber allerhöchstens noch 587 € – und Kinderarmut wäre in Österreich (fast) gänzlich beseitigt. Das sind die jüngsten, aktualisierten, Zahlen zum Thema Kindergrundsicherung, die Volkshilfe und Europäisches Zentrum für Sozialpolitik und -forschung (EZfS) am Dienstag in einem Mediengespräch im Kindermuseum Zoom vorstellten.

Mehr als ein Fünftel der rund eineinhalb Millionen Kinder und Jugendliche – genau 353.000 – lebten im Vorjahr in einer von Armut – und damit oft Ausgrenzung – bedrohten Familie. 40.000 Kinder mussten sogar in Familien verbringen, die ihre Wohnung nicht heizen konnten.

Seit Jahren gibt es daher die Forderung nach einer Kindergrundsicherung. Mit dieser soll kein Kind in Österreich mehr in Armut aufwachsen. Und sie sollte automatisch – je nach Einkommensgrenzen berechnet – auf dem Familienkonto landen. Damit würden alle anderen Unterstützungen ersetzt, also statt Familienbeihilfe, -bonus, Mehrkinder-Zuschlag, Altersstaffelung, Schulstartgeld… Also auch zu beantragende Hilfen fielen weg – womit sich Familien ersparen in die Rolle von nicht selten auch demütigenden Bittsteller:innen zu schlüpfen. Als einziger Zusatzbetrag soll aber natürlich der Zuschlag für Kinder mit Behinderungen im Rahmen der Familienbeihilfe bleiben.

Über die 285 Euro für jedes Kind kommen aus den von den Forscher:innen berechneten Kosten für Miete, Energie, Nahrung, Gesundheit, Bildung (u.a. Nachmittagsbetreuung) auch solche für kulturelle und soziale Teilhabe hinzu. Daraus ergeben sich durchschnittlich 872 Euro pro Kind.

Jene Familien, deren Haushaltseinkommen unter 25.000 € jährlich liegen bekämen den vollen Betrag – also die 285 Euro plus die oben schon angeführten 587 Euro. Als rechnerische Überlegung dazu legten für die Volkshilfe Hanna Lichtenberger und Erich Fenninger sowie für das European Centre for Social Welfare Policy and Research Michael Fuchs und Felix Wohlgemuth dar: Die Schwelle zur Armutsgefährdung für Alleinlebende liegt – laut EU-SILC (Community Statistics on Income and Living Conditions/ Gemeinschaftsstatistiken zu Einkommen und Lebensbedingungen) bei 16.452 Euro, für zwei Erwachsene bei 24.678 €.

Als Obergrenze berechneten die Wissenschafter:innen ein Jahreseinkommen von 40.000 Euro. Bis dahin würde als das Plus aus der Kindergrundsicherung zu den 285 Euro für alle gegen Null sinken.

Ach ja, und was kostet das: Darum drückten sich die beiden Organisationen nicht herum. In Summe 4,6 Milliarden Euro, allerdings müssen bei der Berechnung ja bisher bezahlte Familienunterstützungen abgezogen werden, netto bleiben 2,2 Milliarden Euro. Dafür gäbe es praktisch keine armen Kinder und Jugendlichen mehr – den Berechnungen zufolge blieben doch 2,8 % an der Armutsgrenze übrig, was auf KiJuKU-Nachfrage auch ein rein statistischer Ausreißer sein könnte. Damit aber gäbe es weniger kranke (u.a. aus kalten Wohnungen, schlechter Ernährung, sozial-psychische Folgen von Ausgrenzung), möglicherweise auch weniger Schulabbrecher:innen und andere Folgewirkungen von Armut und Ausgrenzung. Zudem würde ein Gutteil des zusätzlichen Familieneinkommens sofort wieder in den Wirtschaftskreislauf fließen.

Auf eine mögliche Umsetzung angesprochen, zeigte sich Volkshilfe-Direktor Fenninger fast optimistisch: Die Grünen seine dafür, alle drei Bewerber:innen um den SPÖ-Vorsitz, die NEOS zeigen sich der Forderung gegenüber offen – in der Vorwoche verkündete der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr im eigenen Wirkungsbereich eine deutliche Entlastung bei Essens- und Besuchs-Beiträgen in Schulen, Kindergärten und Horten an. „Und viele aus der Wirtschaft signalisieren auch eine Zustimmung zu unseren Forderungen, weil dadurch auch viel mehr Jugendliche fit fürs Leben würden.“

Volkshilfe -> Kinderarmut abschaffen

Europäisches Zentrum für Sozialpolitik und -forschung

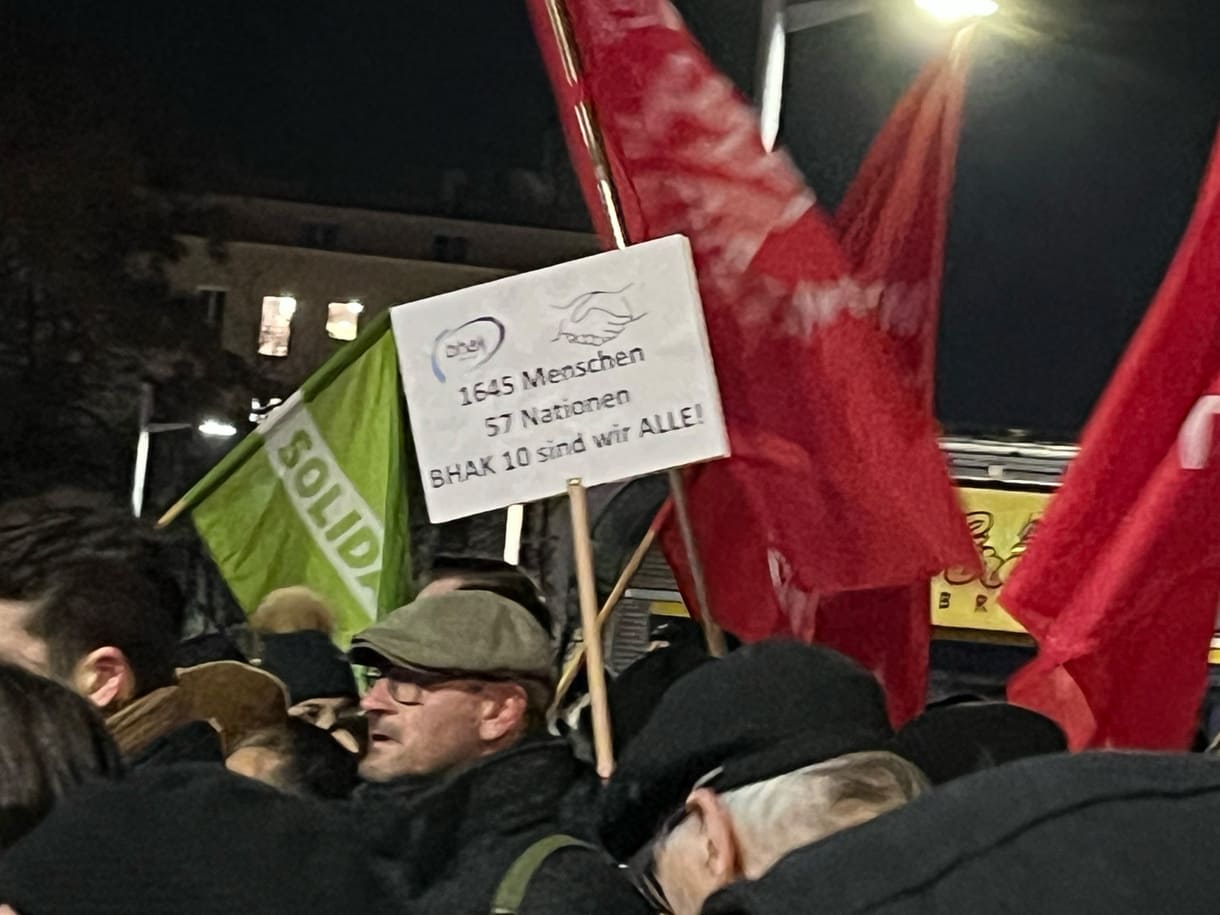

„1645 Menschen – 57 Nationen – BHAK 10 sind wir ALLE!“ steht auf einem der vielen Plakate Montagabend auf dem Wiener Reumannplatz vor dem Amalienbad. Der Direktor der Schule hält es in der eisigen Kälte mehr als eine Stunde hoch. Rund um ihn dicht gedrängt Menschen nicht nur aus Favoriten, dem 10. Bezirk der Bundeshauptstadt.

Anlass für die Kundgebung für Vielfalt und Zusammenhalt sowie gegen Rassismus und Ausgrenzung waren die Aussagen des niederösterreichischen FP-Landesrates Gottfried Waldhäuls in einer TV-Sendung, wo er Schüler:innen aus dem Laaerberg-Gymnasium ins Gesicht sagte, dass Wien schöner wäre, wenn sie und ihresgleichen mit Migrationshintergrund nicht da wären.

Dem hielt eine Teilnehmerin ein bunt-handgeschriebenes Plakat entgegen: „Wien war noch nie so schön wie heute!“ Die Kundgebung wurde von einem breiten Bündnis über Parteigrenzen hinweg getragen. Ursprünglich hatte neben Grünen, SPÖ, NEOS, Links/KPÖ, Bier-Partei und SÖZ sowie Initiativen wie „Omas gegen Rechts“ auch die Bezirks-ÖVP die Aktion unterstützt, aber diese wieder zurückgezogen. Aus der Wiener Stadtpolitik waren zwei Stadträte (Peter Hacker und Jürgen Czernohorszky) sowie Gemeinde- und Bezirksrät:innen bei der Kundgebung an der mehr als 1000 Menschen teilnahmen.

Zwischenzeitlich versuchten zwei Identitäre mit einem Pro-Waldhäusl-Transparent und Feuer vom Zwischendach eines Hauses neben dem Amalienbad die Kundgebung zu stören. „Wir sind mehr“, reagierte Daniel Landau, Mitgründer von „Yes we care!“ und Bildungskoordinator der Bundesregierung für junge ukrainische Schutzsuchenden während seiner Rede, in der er jegliche Form von Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit kritisierte.

Nach der Schule sind alle Kinder zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Alle? Nein, Traurig steht Mark zwischen allen anderen, den fröhlichen Kindern. Er dafür als einziger mit buntem Haaren. Nachdem alle beim Fest sind, steht er allein im Park. Doch nicht lange. Auch ein Mädchen mit roter Brille namens Jara ist nicht eingeladen und bald kommt noch der rotblonde Adrian. Und der bringt eine aufs erste für die beiden anderen unverständliche Idee mit. Aber sie machen mit, sie klettern auf einen der Bäume.

Und tauchen im Bilderbuch „Geburtstag ohne mich?“ von Susanna Isern (Text) und Adolfo Serra (Illustration) eine abenteuerliche Geschichte ein, in der viel Wasser, ein Wal und eine Reise in ein fantastisches Dorf mit bunt gewandeten Tieren im Zentrum stehen. Und schon ist die Nicht-Einladung kein Thema mehr.

Im echten Leben wird es wahrscheinlich doch nicht immer reichen, in eine Fantasiegeschichte auszuweichen, um den Schmerz darüber wegzustecken, von den anderen ausgeschlossen zu werden – wie die Autorin, die auch Psychologin ist, auf der letzten Seite den „Wal mit Hut“ sagen lässt.

Das Bühnenbild erinnert mit seinen kleinen Fenster- und Türlöchern ein bisschen an ein überdimensionales Puppenhaus. Und das passt sehr gut zum Eingangsmonolog von Ebeneser. „Kleiner, kleiner, kleiner … Ich hasse das Wort ’kleiner’“, beginnt er.

Nicht etwa, weil ihn alle „Kleiner“ nennen würden. Nein, alles muss immer kleiner werden. Die Wohnung, in die sie umziehen müssen. Aber sagen dürfe er das außerdem nicht. Durch den Schlitz an der Wand fallen Briefkuverts. Die meisten bleiben ungeöffnet. Vater – und mittlerweile auch der Sohn – weiß: Unbezahlte Rechnungen und darauf folgende Mahnungen.

Im – oder besser vor dem – neuen Wohnblock trifft Ebenser auf Sammy. Die Top-Torfrau der Schule kennt Armut ebenfalls. Sie beide sind auch die einzigen der Klasse, die nicht mit auf die Skiwoche – in der Version im Burgtheater-Vestibül nach Südtirol – mitfahren können (Gag: Der Bus kurvt als kleines ferngesteuertes Fahrzeug auf der Bühne herum.) Die 593 € sind einfach in den Budgets beider Familien nicht drin.

Trotz starker Gegensätze – Sammy ist eine Vielrednerin, Ebeneser eher das Gegenteil – vereint sie das Schicksal, in ärmere Familien geboren worden zu sein. Und wegen ihrer Armut von den anderen in der Klasse und Schule ausgegrenzt zu werden. Da hilft Sammy selbst ihre fußballerische Spitzenleistung nicht viel.

Um nicht nach der Skiwoche den nervenden Erzählungen und Fragen der anderen ausgesetzt zu sein, beschließen die beiden aus Protest das Reden einzustellen. „Wutschweiger“ heißt das Stück von Jan Sobrie und Raben Ruëll (Übersetzung aus dem Flämischen: Barbara Buri), das vom Burgtheater-Studio im Vestibül noch (mindestens) bis Mitte Jänner zu sehen ist.

Nils Hausotte und Lenya Marie Gramß, beides Schauspiel-Studierende am Max-Reinhardt-Seminar, verkörpern die beiden Protagonist:innen. Von der Gesellschaft an den Rand gedrängt, sind sie im Stück ja praktisch die einzigen, jedenfalls die Hauptpersonen. Die Annäherung in ihren unterschiedlich gezeichneten Persönlichkeiten, die gegenseitige Offenheit, ihre Solidarisierung und ihr – trotz Schwierigkeiten – durchgezogener Protest ist trotz des ernsten Themas immer wieder mit Humor und Witz aufgelockert. Und von den beiden mit viel Spielfreude umgesetzt.

Einzig die altersmäßige Verortung bereitet – aber auch schon im Stück selbst – ein wenig Unstimmigkeiten. Die beiden Figuren – und die Schauspielerinnen – wirken wie junge Jugendliche, sind aber in der vierten Volksschulklasse angesiedelt – wo es übrigens kaum Skikurse gibt. Und auf der anderen Seite die Siebener-Reihe wie sie am ersten Tag nach dem Skikurs vorkommt in der Regel gut zwei Schuljahre zurückliegt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen