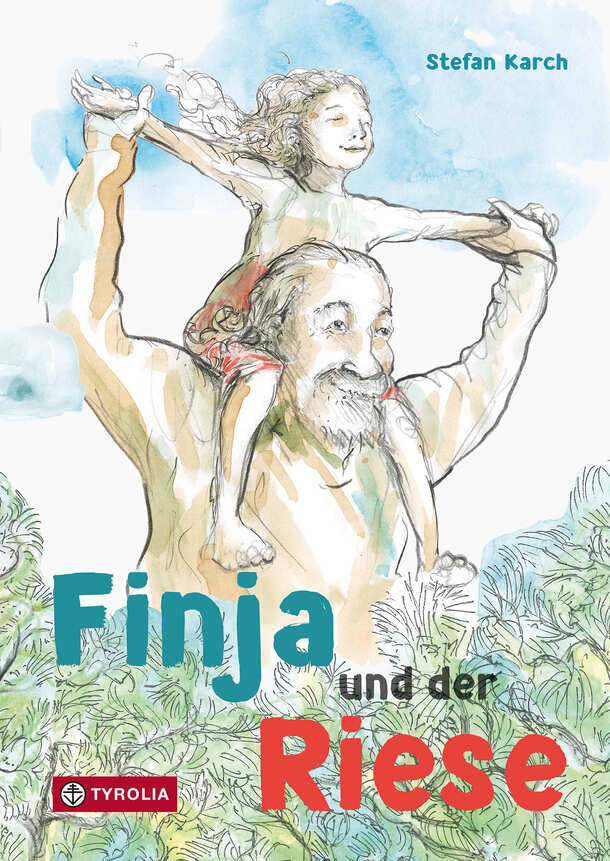

Finja hat einen liebevollen Vater. Auch wenn er König ist, nimmt er sich täglich Zeit fürs gemeinsame Frühstück und am Ende des Tages, um der Tochter vorzulesen.

Allerdings macht er sich so große Sorgen um die Sicherheit – des Landes und seiner Tochter -, dass er sie in ihrem Zimmer nachts einsperrt und die Fenster vergittert sind. Da hilft auch der Humor von Finja nichts: „Papa, ich hole gleich ein Bügeleisen und bügle deine Sorgenfalten glatt.“

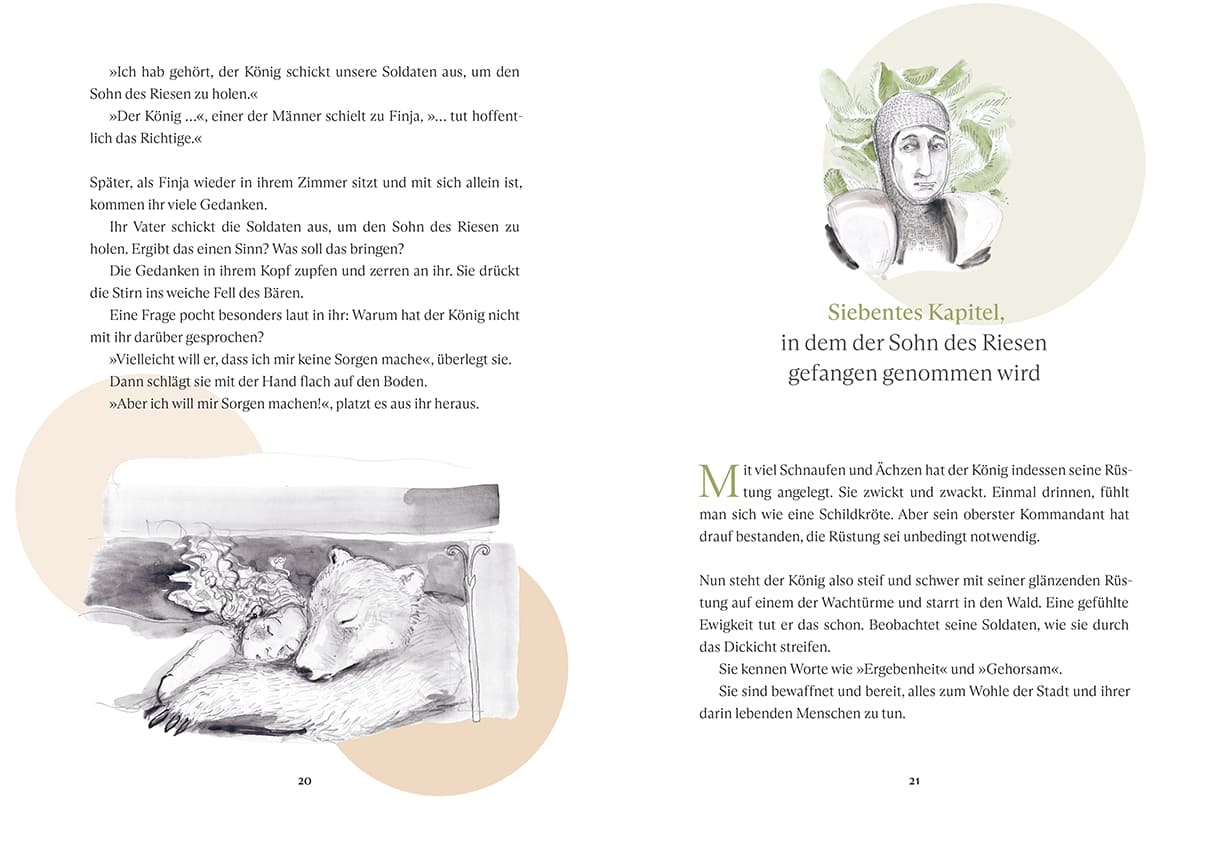

Überhaupt ist dem Autor (auch Puppenspieler und Sonderpädagoge) Stefan Karch, der sein Buch „Finja und der Riese“ auf fast jeder Seite mit einer meist feingliedrigen Zeichnung versah, in praktisch jedem der kurzen, leicht lesbaren 19 Kapitel mindestens eine spannende, oft blumige Formulierung eingefallen. Beispiele gefällig?

„Der Kummer windet sich um seinen Hals wie ein Schal. Der wird sich noch verknoten! …“

Unten (im Keller, Anmerkung der Redaktion) angekommen, fühlt sich die Luft schwer an. „Voller gefangener Geheimnisse“, flüstert Finja. Hier ist der Sohn des Riesen in einem Käfig eingesperrt.

Die Riesen im Wald würden das Land bedrohen – geht das Gerücht um. Und um das Land und sein Volk zu schützen hat der König den genannten jungen Riesen gefangen nehmen und einsperren lassen. Denn dann, so der Sicherheitsglaube…

Doch das geht Finja gegen den Strich. Noch dazu, wo sie es geschafft hat, mit dem gefangenen Buben zu reden. Eben ein Kind einzusperren, das ist nicht fair, nicht gerecht – (emp-)findet sie und so ersinnt sie einen Trick, um aus ihrem Hochsicherheits-Zimmer zu entkommen, macht sich auf in den Wald und … – nein, das große Spannungsmoment sei hier nicht verraten.

Nur so viel, sie hat sich eine List ausgedacht, ihren Vater dazu zu bewegen, umzudenken. Auch wenn ihm das nicht leicht fällt, weil viele seiner Untertan:innen gar nicht einverstanden sind, dass er dem Rat seiner Tochter folgt, und den jungen Riesen menschlich behandelt… „Kuckuckskind“, „Riesenbalg“ oder gar „dreckige Kakerlake“ beschimpfen sie ihn.

Märchenhaft angelegt, erzählt und sehr szenisch geschrieben (schreit fast nach einer Theaterversion!), verpackt der Autor und Illustrator durchaus aus dem (gesellschafts-)politischen Alltag bekannte Phänomene – ohne dass diese aufgesetzt oder gar überstülpend wirken.

Gezwitscher, Pfeifen und fast Gesänge unterschiedlichster Vögel ertönen im Theater des Kindes. Noch sind die drei Schauspieler:innen nicht zu sehen, aber ihre kunstvollen Stimmen, die Geräusche des Waldes auf die Bühne und in den Publikumsraum zaubern zu hören. Der Wald, genauer Sherwood Forest im englischen Nottinghamshire, ist das Zuhause des berühmtesten Umverteilers der Literatur, des legendären Robin Hood.

Seit Kurzem läuft in diesem Linzer Theater „Die Geschichte des Königs der Diebe neu erzählt“ (Stück und Regie: Christian Himmelbauer). Neu ist jedenfalls, dass mit Lena Matthews-Noske eine Frau in die Rolle Robin Hoods schlüpft. Locker und leichtfüßig wird die Geschichte mit dem habgierigen Möchtgern-König John, dem Bruder des abwesenden Königs Richard Löwenherz, dessen fast noch hartherzigeren Unterläufels, dem Sheriff von Nottingham, gespielt.

Hin und wieder mit so manchem Augenzwinkern. Etwa wenn John eine von mehreren Holzkisten, die im Wesentlichen das Bühnenbild ergeben (Ausstattung: Isabella Reder) zu einer Wanne umfunktioniert und er in Dagobert-Duck-Manier in Goldmünzen badet.

Während Lena Matthews-Noske ausschließlich Robin Hood charmant, sympathisch, zielstrebig und kämpferisch spielt, schlüpfen ihre beiden Kolleg:innen in viele Rollen. Katharina Schraml ist nicht nur der böse Sheriff, sondern gibt auch einige der bekannteren Mitglieder von Hoods Bande, den kirchlichen Bruder Tuck, die feine Will Scarlett, den ganz jungen Müllersohn, aber auch Lady Marian. Zwischen ihr und Robin liegt ein Knistern in der Luft, auch wenn beide jeweils heftig abstreiten, aneinander Gefallen zu finden. Wenngleich schon dabei immer mit Spielraum, dass da doch was sein oder werden könnte, was mehr ist, als gemeinsam Reiche zu überfallen, um geraubtes Geld an Arme zu verteilen.

Dritter im Bunde ist Christian Lemperle, der einerseits den dümmlich, machtgierigen Prinz John spielt, der sich gekonnt ein bisserl tollpatschig die Königskrone aufsetzt. Andererseits ist er einer der ersten und treuesten Hood-mitkämpfer Little John und obendrein noch Alan von Dale, der so gerne Liebeslieder auf einer Laute spielen würde. Zum Leidwesen aller anderen aus der Bande. Hin und wieder gibt es dann allerdings schon Musik (David Wanger) und Gesang des Trios.

Fast nebenbei und doch zentral schwingen in dieser rund einstündigen locker-leichten Inszenierung so schwere Fragen mit wie das ist mit großen Gräben zwischen Reich und Arm. Die einen, die in Goldmünzen baden, von goldenem Klopapier träumen. Letzteres erinnert an die Legende von König Midas, bei dem alles Gold wird, was er angreift. Bis er schmerzhaft draufkommt, dass er dann auch nichts mehr essen oder trinken kann. Auf der anderen Seite die verarmte Bevölkerung, die für diesen Reichtum unter immer neuen Steuerlasten leidet und selber sozusagen nur mehr zum viel zum Sterben, aber zu wenig zum Leben hat.

Aber, so thematisieren die drei Schauspieler:innen auch in der Rolle ihrer Figuren im Stück, ist es dennoch überhaupt okay, dass jemand wie Robin Hood mit seiner Crew auf eigene Faust durch Überfälle und Diebstahl versucht, so etwas wie eine Art ausgleichende Gerechtigkeit herzustellen? Wer bestimmt überhaupt, was gerecht ist? Und wer legt Steuern und deren Höhe fest…

Recht krass – aber „nur“ im Hintergrundmaterial des Theaters allerdings mit mehr als zehn Jahre alten Zahlen für Österreich, jüngere, etwa übersichtlich beim Momentum-Institut zeigen, in Österreich ist sind Vermögen besonders ungleich verteilt:

„Im Eurozonen-Vergleich liegt Österreich auf Platz 1 der Ungleichverteilung. Die reichsten fünf Prozent der Haushalte besitzen hierzulande mit 55 Prozent mehr als die Hälfte des privaten Nettovermögens. Das ist der höchste Anteil unter den zwanzig Ländern der Eurozone und 12 Prozentpunkte mehr als der Eurozonen-Durchschnitt.

Beim Unternehmensvermögen liegen ganze 95 Prozent in den Händen des reichsten Zehntels. Das zeigt eine Auswertung des Momentum Instituts der neuesten Datenaktualisierung der Distributional Wealth Accounts (Vermögensverteilungs-Konten) der Europäischen Zentralbank…

Während die reichsten 5 Prozent in Österreich überdurchschnittlich viel besitzen, haben die ärmsten 50 Prozent der Haushalte unterdurchschnittlich wenig Vermögen. Der Anteil der ärmeren Hälfte der Haushalte beläuft sich auf nicht einmal 4 Prozent und liegt damit unter dem Durchschnitt der Eurozone (5 Prozent). Nur in Deutschland besitzt die ärmere Hälfte noch weniger (2 Prozent).

momentum-institut -> oesterreich-hat-hoechste-vermoegensungleichheit-im-euroraum

Weihnachten wird – nicht mehr so – oft als „Fest des Friedens“ bezeichnet. Die meisten Menschen wollen wohl in Frieden leben. Und doch gibt es immer irgendwo Kriege auf der Welt. Gefühlt hat sich Kriegsgefahr in den vergangenen Jahren erhöht, zumindest ist sei Europa (wieder) näher gerückt. Angesichts des von Putin angeordneten Überfalls auf das Nachbarland Ukraine einer- und der militärischen Eskalation im Nahen Osten –Hamas-Terror-Überfall in Israel; Tötung zehntausender Palästinenser:innen im Gaza-Streifen scheinen Friedensbewegte so etwas wie ohnmächtig.

Und dennoch gibt es sie – unterschiedliche und gar nicht so wenige Friedensinitiativen auf verschiedenster Ebene.

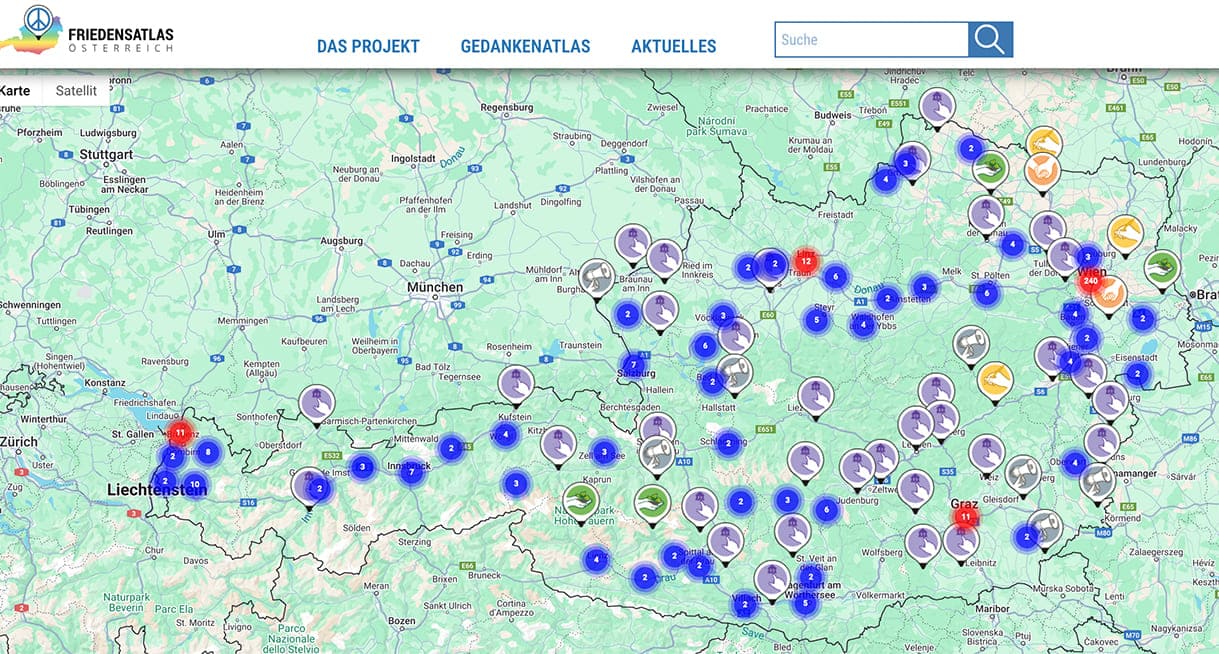

Kaum, oder zumindest zu wenig, bemerkt von der Öffentlichkeit startete im August die Homepage Friedensatlas – Link am Ende des Beitrages.

Die Landkarte markiert Initiativen und Persönlichkeiten, die sich verschiedensten Feldern zivilgesellschaftlich für friedliches Zusammenleben einsetzen, dazu gehören

Aktionen, Projekte, Bildungseinrichtungen, Konferenzen usw. Und dokumentiert eine Breite, weil Friede auch soziale Gerechtigkeit braucht, Umwelt ebenso umfassen muss wie Genderfragen. „Der erste Friedensatlas Österreichs ist schließlich auch ein Verzeichnis der „Best Practices of Peace“. Der Atlas verortet österreichweit mutige Friedenshandlung, Friedenszeichen, Friedensgemeinden sowie friedensfördernde Handlungen, wie gewaltfreier Widerstand gegen Unrecht und Gewalt, Bildungsprojekte, wegweisende Gesetzesänderungen und vieles mehr“, heißt es auf der Homepage.

Dort sind auch die Ziele u.a. so beschrieben: „Der Friedensatlas soll dazu beitragen, mutige Friedenshandlung, Friedenszeichen, Friedensgemeinden sowie friedensfördernde Handlungen, wie gewaltfreier Widerstand gegen Unrecht und Gewalt, Bildungsprojekte, wegweisende Gesetzesänderungen und viele mehr zu verorten.

Der Atlas soll die Benutzerinnen und Benutzer ermutigen, selbst friedensfördernde Handlungen bewusst in ihrem Alltag einzubauen, selbst zu recherchieren und schließlich auch eigene (Friedens)Projekte zu gestalten. AbFaNG und andere Friedensorganisationen bieten dabei Unterstützung… und endet mit wohl DER Hymne – von John Lennon und Yoko Ono: „Give Peace a Chance!“

abfang.org -> friedenskalender/

In der Bühnenversion von „Rosa Riedl Schutzgespenst“ von Christine Nöstlinger, die bis Ende des Jahres 2024 im Dschungel Wien gespielt wird, lebt Anstasia, genannt Nasti, allein mit ihrem Vater; im Gegensatz zum vor 45 Jahren mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichneten rund 200-seitigen Buch der preisgekrönten Autorin (1936 – 2018).

Kern der Geschichte ist und bleibt aber: Die rund 11-Jährige – gespielt von Pippa Fee Rupperti – hat sehr viel Angst – im Gegensatz zu ihrer Freundin Tina (Pilar Borower, die gegen Ende noch in die Rolle von Berta, der Haushälterin von Ing. Filzmeier schlüpft). Vielleicht liegt’s daran, dass Tina um ihren Hals ein Ketterl mit Schutzengel hat. Ein solches hätte Nasti auch gern. Eines Tages aber taucht bei ihr – vom Dachboden – ein Schutzgespenst auf.

Rosa Riedl, die einst hier lebte, wurde von einer Straßenbahn tot gefahren, als sie die Straße überqueren wollte. Das war 1938. Rosa Riedl wollte schnell über die Straße laufen, um einzuschreiten. Zwei Nazis von der SA (Sturmabteilung) hatten den jüdischen Uhrmacher Fischl getreten und beschimpft. Alle Leute rundum haben nur zugeschaut, schlimmstenfalls die Schläger noch angefeuert.

„Da ist in mir die Wut und der Zorn und die Empörung ganz heiß und rot und wild aufgestiegen. Ich wollt hinüber über die Straße. Ich wollt dem Fischl helfen. Ich wollt denen, die keine Nazis waren, sagen, dass wir was tun müssen, dass es so was nicht geben darf. Und da bin ich über die Straße hinüber, ohne zu schauen. Die Straßenbahn hat leider nicht so schnell bremsen können. ›Herr Fischl‹, hab ich noch gerufen, ›Herr Fischl, ich komm ja schon!‹ Aber ›So helfts ihm doch!‹ hab ich nimmer rufen können“, steht darüber in Nöstlingers Buch.

Die tote Frau wurde zu einem guten Geist, lebte auf dem Dachboden – und Jahrzehnte später verspürte Rosa Riedl wieder das dringende Bedürfnis, zu helfen. Dieses Mal der Nasti gegen verschiedene ihrer Ängste. Ihr gibt sie sich zu erkennen. Im Buch kann sie sich höchstens für einige Momente „materialisieren“, in der Bühnenversion (Regie: Anna Horn) gelingt ihr das viel länger und öfter, aber nur gegenüber von Kinder– was fürs Schauspiel natürlich einfacher ist als unsichtbar in den Szenen zu agieren. Dieses Schutzgespenst spielt Caroline Koczan in einer herzlichen Art mit einem Schuss Nöstlinger’scher Herbheit „Ja, Madl…“

Den Vater, einen Beamten im (Unterrichts-)Ministerium gibt Wolfram Rupperti, der später auch den Ing. Filzmeier spielt, der ein Truhe kauft, in der sich die Rosa Riedl wegen des Patschuli-Geruchs gelegt hat.

Natürlich ist das nicht so einfach mit dem Angst-Abbau Nastis. Das Auftauchen des Schutzgespensts sorgt für so manche Verwirrung – was zu köstlichen Szenen samt vielen Lachern im Publikum sorgt. Und es kommt zur dramatischen Situation, wie oben angedeutet, dass die Truhe weit weg ans andere Ende der Stadt verfrachtet wird. Rosa Riedl, das weiß Nasti, hat zudem Platzangst.

Außerdem kommt’s zum heftigen Streit zwischen Nasti und ihrer besten Freundin, weil erstere nun viel Zeit mit Rosa Riedl verbringen will, was natürlich lange ihr Geheimnis bleiben muss… Aber natürlich Happy End. Nun aber, wo Nasti die meisten ihrer Ängste los ist, findet Rosa Riedl, dass sie woanders mehr gebraucht würde. Und da keimt in der Jugendlichen ganz schön viel Eifersucht und Egoismus auf, aber auch das… Immerhin gibt ja Nasti selbst der Rosa Riedl den Tipp, dass ihre Mitschüler Hannes, der offenbar zu Hause nicht liebevoll behandelt wird, dringend Hilfe benötigen würde.

Die Inszenierung im Dschungel spielt auf zwei Ebenen. Neben dem Schauspiel wird so manches mit Miniatur-Figuren – Ebenbilder der Bühnenakteur:innen und liebevolle Detail-Utensilien – in Kasteln und Laden gespielt, gefilmt und live groß projiziert (Ausstattung: Petra Schnakenberg; Mitarbeit: Ida Bekić). Die Filmer:innen sind die Schauspieler:innen selbst – immer, wer grad nicht zentral in der jeweiligen Szene dran ist.

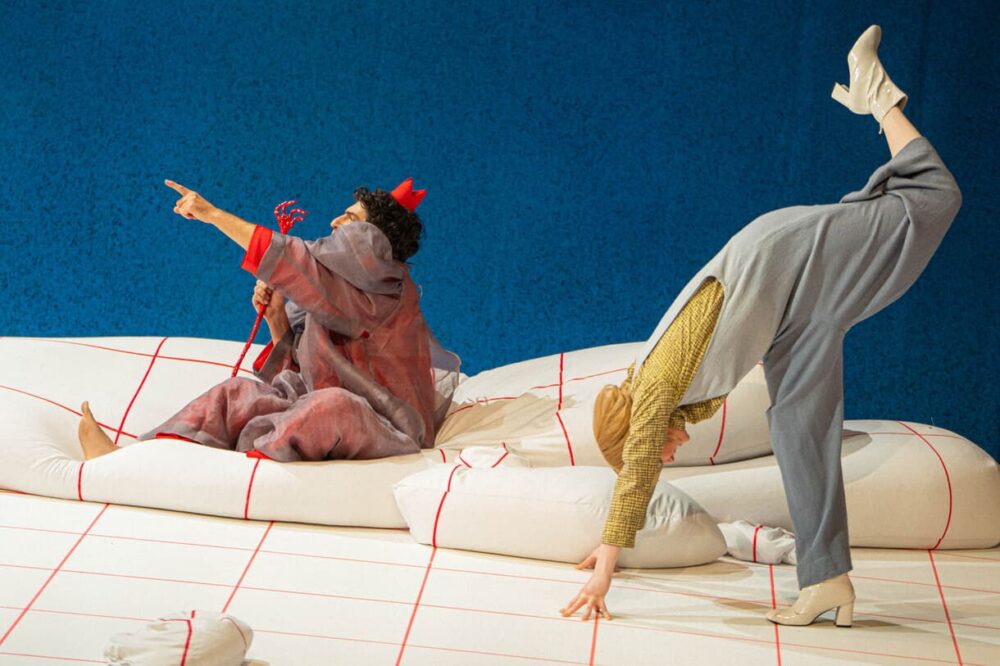

Die ganze Bühne eine schräge Bettfläche weiß mit dünnen roten Strichen, die ein groß-kariertes Muster ergeben. Mittendrin ein üppiger König mit kleiner roter Krone. Der zählt Pölster – „61, 62, 63, 61, 64, 65“. Zeigt sich verwundert. Zählt noch einmal und noch einmal. Ist verärgert. Er hatte doch 66 Kissen, irgendwer hat wohl eines geklaut. Der König trägt einen außergewöhnlichen Namen, der schon den Kern der Geschichte aussagt: „Die Schachtel, die alles hat, alles darf und nichts muss“.

Und alles heißt, wenn er 66 Pölster hatte, dann will er genau die haben und nicht einen weniger.

Folgerichtig schreit er herrschsüchtig nach dem Diener. Auch der heißt nicht alltäglich: Törtchen, stets zu Diensten. Natürlich kommt der für des Königs Geschmack zu langsam – und darf nicht wirklich die Wahrheit sagen, dass sich sein und aller Herren verzählt hat. Muss also los, um ein 66. Kissen aufzutreiben.

Soweit der Beginn des Stücks „Der König, der alles hatte“ im Grazer Jugendtheater Next Liberty. Verena Richter, Kabarettistin, Musikerin und Autorin hat es geschrieben unter dem Titel „Schachteldrama“ – vor drei Jahren im Rahmen des Retzhofer Dramapreises, in einer Kombination aus Workshops und Wettbewerb. Und ihr Text ist mit Wortwitz(en) gespickt, nicht wenige eher für erwachsenes (Begleit-)Publikum.

Zurück zur nunmehrigen Inszenierung (Regie: Anja Michaela Wohlfahrt). Während also der König (Martin Niederbrunner), der alles für sich haben will, dabei aber nicht nur beim Zählen ein bisschen dümmlich wirkt und sein Diener (Helmut Pucher), der nie an den Aufträgen verzweifelt und heiter bleibt, um den 66. Polster eilen will, läutet es an der Tür (EU-Hymne). Eine Gästin von weit her – jenseits der Schuldenberge, hinter den Gierschluchten aus einem Land, wo die Menschen (fast) nichts haben. Darauf weist Cassandra Schütt die „Schachtel, …“ hin. Dieses Ungleichgewicht von Reichtum und Armut führt aber auch dazu, so die Gästin, dass dem König doch etwas fehle: Gerechtigkeit.

Hoppla, das kann doch nicht sein, dass der Herrscher nicht alles hat. Hat er doch nicht nur 66 Pölster, 12 luxuriöse Badewannen, einen vorderasiatischen Rückenkratzer, sondern sogar königsblaue Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher… Aber tatsächlich, auf der Liste seines Hab und Gutes gebe es kein Gereuchtigbumms. Also müsse er auch das haben.

Da trifft es sich gut, dass wieder die Europa-Hymne erklingt; ein Paket wird geliefert. Überzeugender Überzeuger (Simone Leski) mit Jacqueline, der Krawatte der Überzeugung um den Hals, üppig kostümiert (Ausstattung: Helene Payrhuber), trifft ein.

Endlich Gerechtighummsdipummsdi?

Naja, doch irgendwie nicht.

Die Figur tritt in der Folge noch zwei Mal auf – immer anders, ziemlich schräg kostümiert, um angeblich so ein Gerecht-, Gereucht, also so was zu bringen, das die Schachtel noch nicht hat. Und verlangt dafür immer mehr. Beim zweiten Mal den Diener – den will der König nicht hergeben. Dann bliebe ja gar keiner mehr, der ihn bewundern und bedienen könne – wobei da schon ein bisschen mitschwingt, dass er auch nicht ganz allein bleiben will.

Zuletzt ist der König bereit zu zahlen „koste es, was es wolle“. Bühne wird leer geräumt. Doch nicht ganz, einen Polster hält er noch in Händen – und den teilt er sich nun als Sitzgelegenheit mit Törtchen, stets zu Diensten.

Happy End, Vorhang zu. Applaus.

Ob zuvor die einkassierten Kissen als Symbol für alles, überhaupt an die Armen im Land der Gästin jenseits der Gierschluchten gehen oder erst recht nur an einen anderen Gier-Raffer, den überzeugenderen Überzeuger? Und wie der König sich überhaupt veränderte? In der Stunde, oder vielleicht auch nur den 55 bis 58 Minuten vor dem geteilten Polster, ist keine wirkliche Entwicklung erlebbar. Mehr oder minder bleibt die Schachtel in ihrer alles haben wollen-Mentalität. Da braucht’s eben auch das Gerechtigkeitsdings. Womit die drei Aufritte der fantasievoll ausgestatteten Überzeugenderen Überzeuger dennoch more of the same (mehr vom Gleichen) bleiben – und in etwa ab der Hälfte des Stücks ein Gutteil des Kinderpublikums unruhig zu werden beginnt.

Außerdem schwebt über dem Polster-Teilen nicht nur ein neues Königs-Gefühl, sondern vielleicht eher noch das alte: Ich will wenigstens einen Bewunderer und Diener.

Neben dem Wortwitz aus dem Text und dem Spielwitz der Schauspieler:innen ist unbedingt noch der Live-Musiker Reinhard Ziegerhofer zu erwähnen. Mit Gitarre, Kontrabass, den er an passenden Stellen zum Percussion-Instrument umfunktioniert und Melodica ist er ständig auf der Bühne präsent. Als „Teil des Ganzen“ kriegt er manches Mal vom König Anweisungen, dass er schneller oder anders zu spielen habe. Und dennoch vermittelt er eine gewisse Unabhängigkeit.

Etliche Tage nachdem diese Stückbesprechung erschienen ist, meldete sich Autorin Verena Richter und meinte in einer eMail: „Ich teile in vielen Punkten deine Ansicht. Auch ich finde u.a., dass keine Entwicklung stattfindet und das Stück ab der Hälfte stagniert. Ich habe das Bedürfnis dir zu schreiben, dass an meinem Text ohne mein Wissen Änderungen vorgenommen wurden, Teile gestrichen und an anderen Stellen Text hinzugefügt wurde, der nicht von mir stammt.“

Compliance-Hinweis: Das Dramatiker:innen-Festival in Graz hat Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… zur Berichterstattung eingeladen.

Ein Tanz-Workshop wäre super, oder ein Experimentierkurs, oder der Besuch eines Theaterstücks mit anschließendem Schauspiel-Workshop oder ein Kurs mit einem BeatBoxer oder einer Rapperin; vielleicht auch ein spannender Ausflug, eine interessante Exkursion…

Nicht zuletzt angesichts der Teuerung, sondern schon seit vielen Jahren scheitern – für viele Klassen – solche Angebote an der Kohle. Nicht alle Eltern haben neben den üblichen Kosten noch dazu zu Schulbeginn noch da mal zehn, dort gar 20 Euro für Extras, von externen Anbieter:innen, die wiederum ihre Mitarbeiter:innen anständig zahlen wollen.

Unter dem Titel „Mehr Chancengerechtigkeiten für Wiens Pflichtschulen“ gibt es nun ein Sonderbudget der Stadt Wien für solche Aktivitäten (4 Millionen Euro). Jede Schule bekommt ein Budget, das sie selbst verwalten kann. Dieses sieht 655 € pro Klasse und Schuljahr vor, das schulintern auch umgeschichtet werden kann. WienXtra hat eine Plattform erstellt, auf der aus Angeboten ausgewählt werden kann. Alle Anbieter:innen wurden zuvor fachlich geprüft – und sie müssen ein eigenes Kinderschutzkonzept haben.

Vorgestellt wurde dieses Programm am Montag um die Mittagszeit im Hof der Mittelschule mit Dual-Language-Programm in der Pazmanitengasse (Wien-Leopoldstadt). Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… durfte schon vor dem Medientermin mit den bei dieser Gelegenheit anwesenden Schüler:innen sprechen.

Soraya Filca aus der 3b konnte berichten: „Wir hatten schon am Freitag Klassenrat, wo wir das begonnen haben zu besprechen, welche Kurse wir machen wollen. Bei Boxen haben fast alle aufgezeigt, bei anderen wie #Love gab’s viel peinliches Gelächter. Aber ich fände das auch wichtig. Boxen selber mag ich, ich boxe schon seit einiger Zeit immer zu Hause in Kissen, wenn ich wütend bin.

Das Trio aus der 4 a – David und Marko Lecjaks – „wir sind Zwillinge, nein eigentlich Drillinge, weil den und Omar Hmouni haben wir adoptiert“ – hatten zu diesem Zeitpunkt den Klassenrat noch vor sich. Diese schulparlamentarische Einrichtung gibt es seit diesem Herbst in dieser Schule nun in jeder Klasse, davor noch nicht in allen. Schon bei den drei Jungs ist die Bandbreite der Interessen groß – zwei nennen Sport als Wunsch-Kurse, einer „lieber naturwissenschaftliche Experimente.“ Und alle drei könnten auch einem Graffiti-Workshop einiges abgewinnen oder irgendwas mit 3D-Druck…

Für Jessica Lemoshe aus der 2b ist alles noch neu – „wir haben jetzt erst zum ersten Mal einen Klassenrat und es daher noch nicht besprochen. Ich selber zeichne sehr gerne und viel, egal ob mit Blei- oder Bunt- und Filzstiften oder Malfarben. Aber ich möchte auch gern Sport machen.

Als sich die Jugendlichen – samt Direktorin Gabriele Ernst und die künfitge mindestens interimistische Leiterin Jana Zemann – im Hof, umgeben von Tomaten- und anderen Pflanzen für den Pressetermin – und entsprechende Fotos – bereitmachen, meint Soraya Filca zum Journalisten noch, „ich spiel auch gern Klavier“, und schon verschwinden wir zur Schulwartin, die den Festsaal aufsperrt, wo die 13-Jährige die Tasten zum Klingen bringt. „Ich spiel noch nicht lange und nicht nach Noten, ich schau’s und hör’s im Internet an, lern es und spiel’s dann auswendig.“

Bildungsstadtrat und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr sowie wienXtra-Geschäftsführer Vucko Schüchner stellten dann einige Details des Programms für mehr Chancengerechtigkeit an Wiener Schulen vor, die Kindern und Jugendlichen ermöglichen an externen Angeboten teilzuhaben, die Anbieter:innen krieg ihr Geld, die Schüler:innen – bzw. ihre Eltern ersparen sich die Kosten.

„Die Wiener Bildungschancen sind eine entscheidende Säule der Bildungsoffensive in Wien und ergänzen den regulären Schulbetrieb durch einen umfangreichen Warenkorb, der qualitätsvolle Angebote für Schulen und Eltern kostenlos macht. Neben dem interschulischen Know-How ist die außerschulische Expertise eine ganz wesentliche Ressource, um Schulen positiv zu gestalten, Lerninhalte erlebbar zu machen und jungen Menschen damit mehr Chancen zu ermöglichen. Durch diese kostenfreien Workshops schaffen wir mehr Chancengerechtigkeit – denn sie stehen allen Schülerinnen und Schülern an Wiens allgemeinbildenden Pflichtschulen ab sofort zur Verfügung.“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen