Zur Schulaufführung der Kinder kommt der Vater zu spät – und widmet Nachrichten auf seinem Smartphone mehr Aufmerksamkeit als den Kindern auf der Bühne. So ist Fu Zhao (der in China bekannte Schauspieler Liu Ye) immer business-mäßig unterwegs und familiär abwesend. Und wundert sich, dass Sohn Tian (Noé Liu Martane) in Games auf der mobilen Spielkonsole versinkt und weniger Kopf für Schule und Lernen hat.

Soweit die Ausgangssituation für den knapp mehr als eineinhalbstündigen fast märchenhaften Film „Moon, der Panda“ – der mit 10. April 2025 in den Kinos anläuft.

Dieser Panda ist nicht die Hauptfigur eines Computerspiels, sondern ein ganz lebendiger, noch junger seiner Art. Auf den trifft Tian zufällig in den Ferien, die er mit seiner Schwester Liya bei Großmutter Nai Nai verbringt.

Die ältere Frau (Sylvia Chang), die viel mehr Draht zu den Enkelkindern findet als deren Eltern, hat ein romantisches einfaches Holzhaus mitten im Wald. Sie schickt Tian aus, um Holz zu holen. Widerwillig geht er los, stolpert, verliert die Switch und landet vor der Höhle eines jungen Pandas. Wegen dessen rundem Gesicht nennt er ihn Mond.

Dass der Junge in die anregende Begegnung mit dem Tier noch dazu recht rasch reinkippt, ist noch glaubhaft nachvollziehbar. Dass er ganz auf seine Spielkonsole vergisst und nie mehr danach sucht, eher weniger.

Der Film stellt diese Veränderung durch diese ungewöhnliche Begegnung ins Zentrum. Und lebt nicht zuletzt von den umwerfenden Landschaftsbildern (Kamera: Marie Spencer), die auf einem großen Kino-Screen sicher beeindruckender rüberkommen als auf einem Laptop oder gar einem Smartphon.

Drehbuchautorin Prune deMaistre und Regisseur Gilles deMaistre (die beiden sind verheiratet) erzählen in einem Interview, das der Fimverleih in einem digitalen Heft für Medien veröffentlichte: „Wir haben sechs Kinder, die an der Entstehung dieser Geschichten beteiligt und unser erstes Publikum sind. Prune liest ihnen Auszüge aus dem Drehbuch vor und bespricht sie mit ihnen, was uns hilft, die Perspektive der Kinder in den Geschichten, die wir erzählen, einzunehmen…“

Darüber hinaus sprechen die beiden „immer wieder mit Kindern, die sich für die Beziehung zwischen Mensch und Tier sowie den Natur- und Umweltschutz einsetzen möchten. Mit „Moon, der Panda“ wollten wir, wie auch in unseren vorherigen Filmen, Kindern – und ihren Eltern – zeigen, dass es möglich ist, durch kleine Beiträge einen Unterschied zu machen, und dass gerade die Summe dieser scheinbar unbedeutenden Handlungen die Welt voranbringt. Das ist der „Kolibri-Effekt“. Die Welt ist, wie sie ist, aber das Leben ist schön, und man kann in ihm Sinn finden.“

Über das Eintauchen in diese neue Beziehung des freundelosen Tian samt Versinken in die Natur, findet der Außenseiter eine neue (Lebens-)Perspektive. Gegen Widerstände der Eltern, insbesondere des Vaters. Und ungefähr in der zweiten Hälfte des Films bekommt auch Liya (seine Schwester; Nina Liu Martane) mehr Raum für sich und ihre Leidenschaft fürs Tanzen – jenseits der fast militärisch strengen Choreografien, die sie anfangs auf der Schulbühne ausführen muss.

Mit Pandas drehen war übrigens, so verraten sie im besagten Interview, nicht einfach – was weniger an den Tieren liegt als unter dem strengen Schutz der chinesischen Behörden. Immerhin sind die Pandas eine gefährdete Art. Was dann auch im Film thematisiert wird – samt der Problematik dieser verspielten nahen Begegnung und Beziehung, die den Schutz auch gefährden kann. Was auch gezeigt wird und eine durchaus dramaturgische Wende einbaut. Tian nutzt das Internet als Recherche-Quelle und mausert sich so nach und nach zu einem jungen Forscher in Sachen Pandas.

„Durch unsere Filme (zuvor unter anderem „Mia und der weiße Löwe“) möchten wir die Schönheit der Welt und die Bedeutung ihrer Verteidigung unterstreichen. Wir können sie durch tief persönliche Handlungen retten, und indem wir ihre Schönheit zeigen, ist es möglich, den Wunsch zu wecken, sie zu schützen.“

Neben der Mensch-Tier-Natur-Beziehung spielt aber auch die (Nicht-)Kommunikation in der Familie Zhao eine große Rolle, die sich durch das bisher Geschilderte auch insgesamt mit verändert – in Richtung auf Augenhöhe und wertschätzend miteinander umgehen. Zur Wertschätzung gehört übrigens auch, dass das Film-Duo Tiere – auch wenn das Panda-Kind recht verspielt ist – „Vermenschlichung“ bewusst vermeidet.

„Es gibt keine einzige künstlich erzeugte Szene. Wir haben mit zwei Pandas gedreht, einem jungen und einem erwachsenen, die mit unserem jungen Schauspieler interagierten und eine echte Verbindung aufbauten. Wir sahen diese Beziehung als etwas Authentisches im Leben des Charakters, was es auf der Leinwand spektakulär machte. Da nichts inszeniert ist, schafft diese Methode etwas Visuelles, Emotionales und Organisches, das mit Spezialeffekten nicht erzeugt werden kann.“

Gedreht wurde in Sichuan, im Zentrum Chinas, rund um die Mega-City Chengdu. Die bergige Region darum herum ist Heimat der größten Panda-Reservate.

„Wir haben nach eurasischen Kindern gesucht, da Alexandra Lamy die Mutter spielt und ein chinesischer Schauspieler den Vater. Ich wollte auch, dass sie Englisch sprechen und einen französischen kulturellen Hintergrund haben“, sagt der Regisseur in dem schon genannten Interview. „Der lokale Produzent stellte mir einen franko-chinesischen Jungen vor und erklärte, dass seine Eltern in China sehr bekannt seien. Der Junge machte ein Vorsprechen, und das Ergebnis war eindeutig.

Einen weiteren Sprung ins Ungewisse wagend, sagte ich, es wäre großartig, auch seinen Vater, Liu Ye, einen riesigen Star in China, zu besetzen, obwohl ich überzeugt war, dass er uns ablehnen würde. Aber er nahm an und schlug vor, dass ich auch seine Tochter für die Rolle von Tians Schwester vorsprechen lasse. So begannen wir diese Reise mit dem Vater und seinen zwei echten Kindern. Das erklärt die emotionale Kraft ihrer Begegnungen, wenn sie gegeneinander aufbegehren. Es gibt nichts Besseres, als authentisches Material auf der Leinwand zu verwenden.“

Bücher zum Film „Mia und der weiße Löwe“ <- damals noch im Kinder-KURIER

Interview mit dem Mädchen, das mit dem weißen Löwen drehen durfte <- ebenfalls noch im KiKu

„Meine Fotos“, hauchte sie. „Mein Leben!“ So fertig reagierte Libby auf den Vorschlag ihrer Lehrerin für dieses Experiment: Eine Woche ohne Handys. Alle smarten Mobiltelefone wurden in eine Kiste gesperrt und alle sollten Tagebuch – auf Papier – darüber führen. Rosa, die Erzählerin schildert wie ihre Freundin, mit der sie in einer Arbeitsgruppe ist, sich das so überhaupt nicht vorstellen konnte. Auch die Lehrerin und die Familien sollten / wollten mitmachen.

Dieses Setting wählte Autor Thomas Feibel, der sich seit Jahrzehnten mit Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt, für sein Buch „Hilfe! Eine Woche ohne Handy“. Der dritte im Bunde der Arbeitsgruppe, Malik, konnte sich gar nicht vorstellen, ohne Spiele auf seinem mobilen Gerät auskommen zu können. „Weckt mich einfach, wenn es vorbei ist“, stöhnte er.

Doch er blieb wach, zeichnete und suchte Sticker für das Tagebuch, Rosa, die Erzählerin, schreib und Libby machte Fotos mit einer Sofortbildkamera. Zur Verstärkung holte sich das Trio Rosas Kater Dix. Der konnte sprechen und über die Kette der Klospülung im Gartenhaus lud er die drei Kinder ein, mit ihm Zeitreisen zu unternehmen.

Über diesen „Trick“ verrät der Autor in recht einfacher Sprache und mit sehr vielen Zeichnungen (Josephine Wolff) geschichtliche Bögen – von Rauchzeichen bis zur SMS, vom Telegrafen bis zur Videotelefonie, aber auch Zusammenhänge zwischen Computern und Handys, die Wichtigkeit von Spielen fürs Lernen und nicht zuletzt Infos und Tipps in Sachen Fake News und Achtung vor Gefahren im Internet.

Am Ende – natürlich kriegen alle ihre Handys wieder und präsentieren ihre Projekt-Tagebücher – gibt’s noch Erklär-Seiten von Dix zu wichtigen Begriffen rund um Internet und Smartphones.

Alex beschwert sich heftig, dass sein Freund nicht und nicht auf seine eMails, Sprachnachrichten, WhatsApp-Messages reagiert. Und macht diesem Ärger mit einer weiteren Sprachnachricht Luft. Bis er einen verwunderten Anruf bekommt. Weshalb der Empfänger, ein gewisser Bruno, überhaupt diese Nachricht bekommen hat. Alex habe offenbar eine falsche Nummer gewählt.

Aus diesem Zufall ergibt sich eine Art „warum nicht“-Treffen der beiden. Sie sind Protagonisten des Stücks „Smiley – Eine Liebesgeschichte“ (nach der vor mehr als zehn Jahren veröffentlichten Komödie von Guillem Clua; Übersetzung aus dem Spanischen: Stefanie Gerhold). Und so begibt sich Bruno in die „Bar zum anderen Ufer“ in der Alex arbeitet. Neugierig auf den jeweils anderen – sie kennen sich ja nur von dem Telefonat –ohne Videofunktion. Und dann: Die ersten Sekunden: Nein, Hilfe, bitte nicht der!

„Du hättest mich sicher nicht gedatet, wenn ich ein Profil auf Romeo hätte“, wirft Bruno dem Barkellner vor. Zögerlich gibt Alex das zu, findet aber Gefallen an der angeregten Unterhaltung mit dem Gast.

Zwei die unterschiedlicher nicht sein können und einander viel Abneigung für die Ansichten und Verhaltensweisen und Schubladen des jeweils anderen an den Kopf werfen, finden natürlich – wozu denn sonst der Untertitel des Stücks – zu einer noch dazu intensiven Liebesgeschichte zueinander.

Soweit der Kern der Story.

Anfangs zwischen live gespielten und voraufgenommenen eingespielten Stimmen pendelt „Smiley“ derzeit im Wiener Amerlinghaus (Galerie). Mit minimalem Bühnenbild – eine Stoffwand mit Klemmen an einem Metallgestell: rechts ein grauer Streifen, dazwischen ein schmaler gelber und links ein gelb-grau-rot-türkises blumenartiges Muster wie Tapeten aus den 70er Jahren. Davor zwei gelbe Sessel ein zum Tischchen umfunktionierter Hocker mit einer halb-spiralförmigen Lampe und einer rosa Fahrradklingel. Beim Einlass des Publikums ertönt Swing-Jazz. Und die Schauspieler? Die warten hinter der Stoffwand. Wenn die Szene in die Bar wechselt, wird einfach der beschriebene Stoff abgeklemmt; nun ziert eine bunt bemalte Ziegelwand den Stoff dahinter und damit den Hintergrund.

Paul Peham verkörpert den forscheren Alex und Stefan Krismann den weniger selbstbewussten Bruno. Er, der auch die Produktionsleitung und die Stückauswahl übernommen hat, schlüpft aber auch noch jeweils für wenige Momente in die Rollen einer Reihe weiterer, teils ziemlich schräger Typen. Mit diesen möchte sich Alex darüber hinwegtrösten, dass Bruno sich nach der ersten Nacht nicht und nicht meldet. Und er zu stolz ist, dies von sich aus zu tun.

Wie schon erwähnt: Happy End – davor Auf und Ab und das mit mehr als einer Prise Humor. Lachen, weil so manches vielen bekannt ist – und das unabhängig ob homo- oder heterosexuell.

Regie führte Alice Mortsch, für die Kostüme sorgte Theo Yang. Die weiter oben erwähnte rosa Fahrradklingel wird mehrmals gedrückt, um aus dem Stück auszusteigen und Infos zu liefern – über Schwulen-Dating-Plattformen, die genannt werden, aber auch um zu erklären, was die Pride (Regenbogenparade) ist; was höchstwahrscheinlich doch überflüssig ist.

Dieses Stück im Amerlinghaus ist die zweite Produktion des Kulturvereins Rainbow Gold – nach „Engel in Amerika“ nach dem Theaterstück von Tony Kushner und der TV-Serie von Mike Nichols im Vorjahr im Off-Theater. Das Team will Stücke, die sich mit queeren Themen auseinandersetzen sichtbar(er) machen.

Wobei gerade „Smiley“ – abgesehen davon, dass die beiden Protagonisten schwule Männer spielen – genauso für heterosexuelle Liebesgeschichten samt diverser Wickel in der Beziehung stehen könn(t)en.

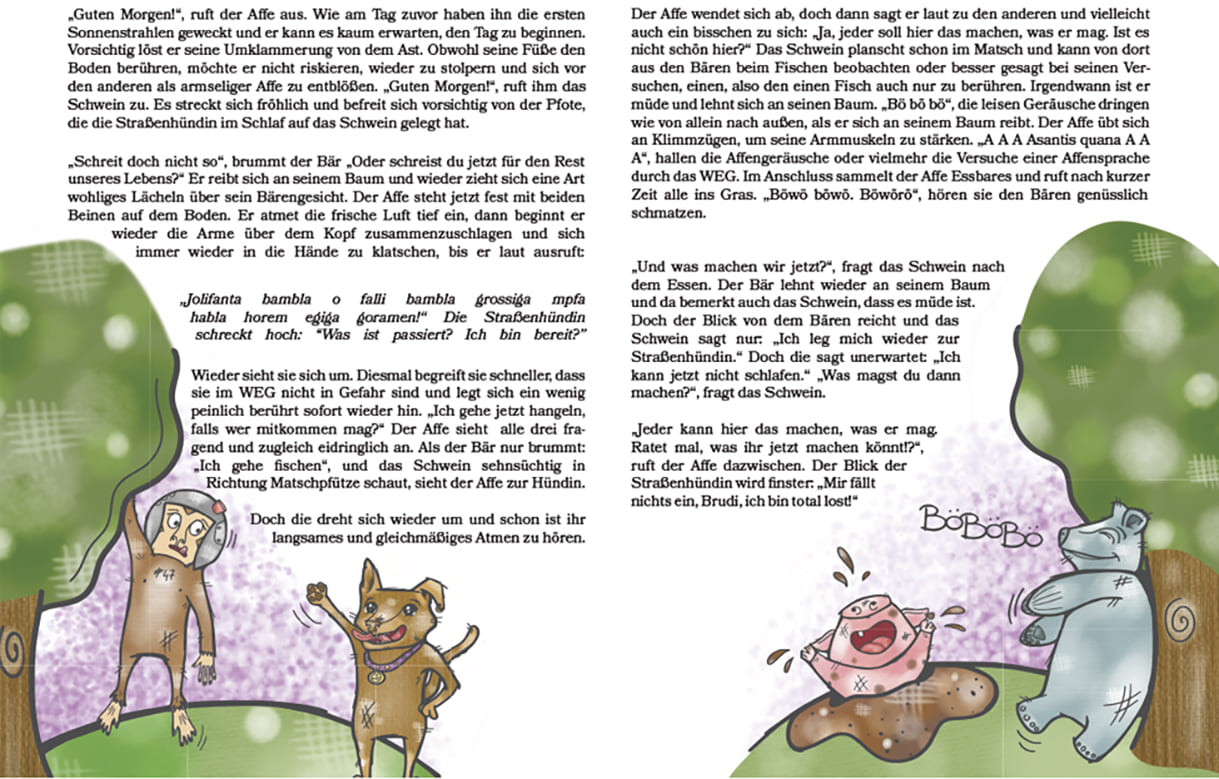

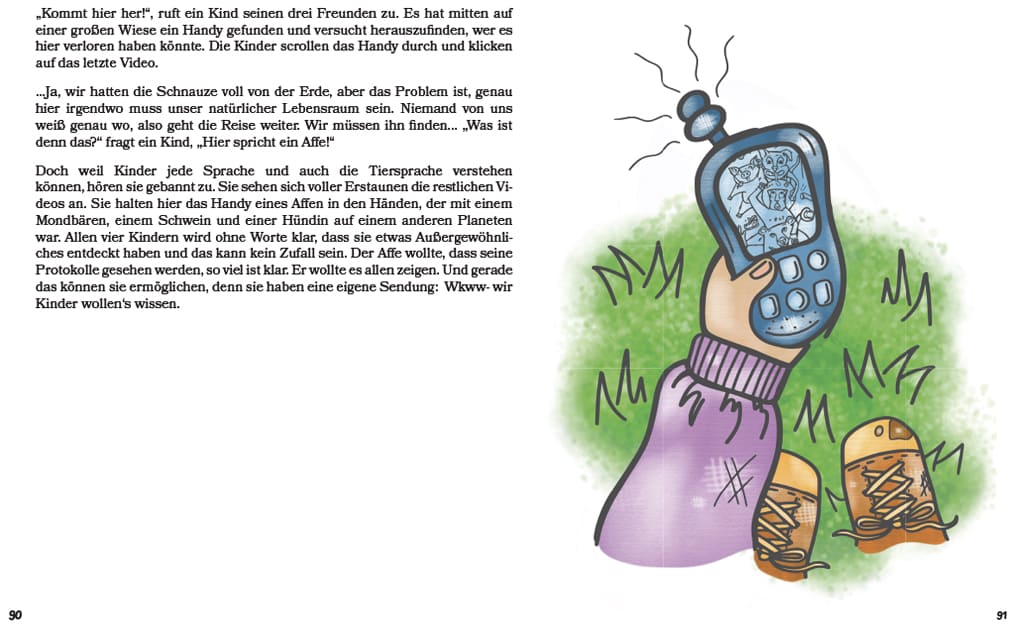

„Mir reicht’s, ich hau ab…“, sagt der Affe mit Helm in sein Handy mit Aufnahmefunktion. Er muss in einem Labor sein Dasein fristen, ist verkabelt – Menschen wollen offenbar in sein Gehirn „schauen“. Seine Hochtechnisierung nutzt er schlauerweise, um selbst was zu erfinden – einen „Weit-weg-Beamer“.

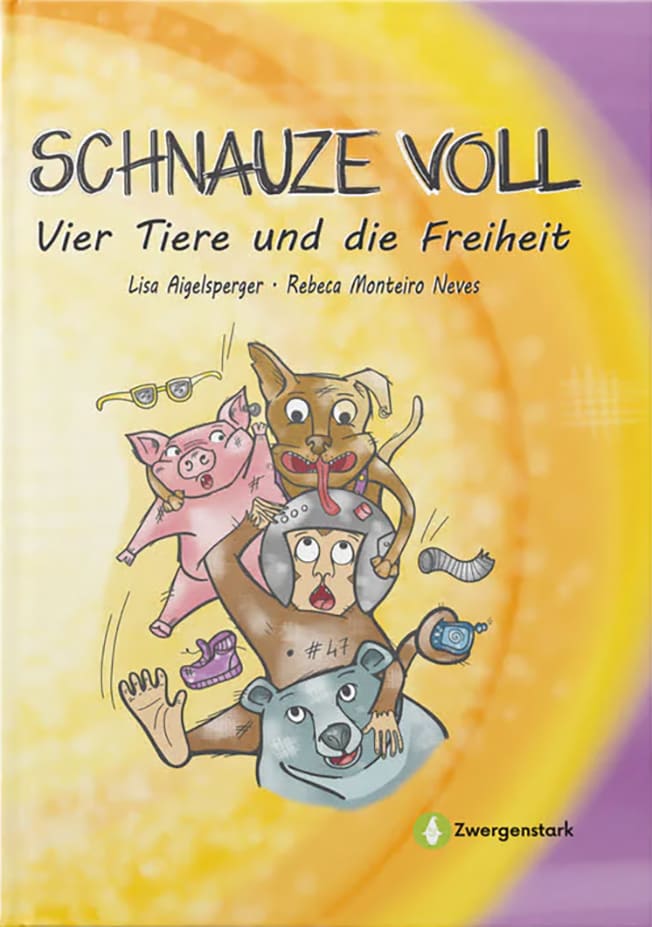

So beginnt die Geschichte, die sich Lisa Aigelsperger ausgedacht. Zusammen mit bunten, teils comicartigen Illustrationen von Rebeca Monteiro Neves – ergeben sie das fast 100-seitige Buch „Schnauze voll – vier Tiere und die Freiheit“.

Die vier wie ein Turm übereinander stehenden, sitzenden Tier erinnern vom Bild her an die „Bremer Stadtmusikanten“, die, weil schon alt und nicht mehr „nützlich“ von ihren Besitzer:innen ausrangiert werden. Aber auch sie machen sich auf den Weg nach einem (neuen) Leben. Der Affe beamt sich mit der Kraft von Sonnenstrahlen, nutzt also Solarenergie. Doch so ganz erreicht er sein Ziel (noch) nicht. Kann er auch gar nicht, soll doch eine ganze Geschichte erzählt werden.

Und so trifft er zunächst Kapitel für Kapitel auf drei Mitreisende. Zunächst auf einen Bären – warum genau der Mondbär heißt, erschließt sich nicht wirklich. Zwar lebt auch er eingesperrt – in einem Käfig mit wenig Tageslicht – aber da würde dann auch genauso wenig nächtliches Licht hinkommen.

Wie auch immer – mehr oder minder freiwillig – folgt der Bär dem Affen: „Alles ist besser als hier.“

In einem Voll-Spalt-Stall, in dem sie landen – das mit der Navigation haut nicht so wirklich hin –, treffen die beiden auf ein armes Schwein, das Glück hat, nicht auf den aktuellen Transport ins Schlachthaus mitgenommen worden zu sein. Und schließlich gesellt sich als vierte im Bunde irgendwo – wieder fehlgelandet – auf eine Straßenhündin. Die ist natürlich voll freiheitsliebend. Vieles davon rappt sie, manches ein bisschen holprig.

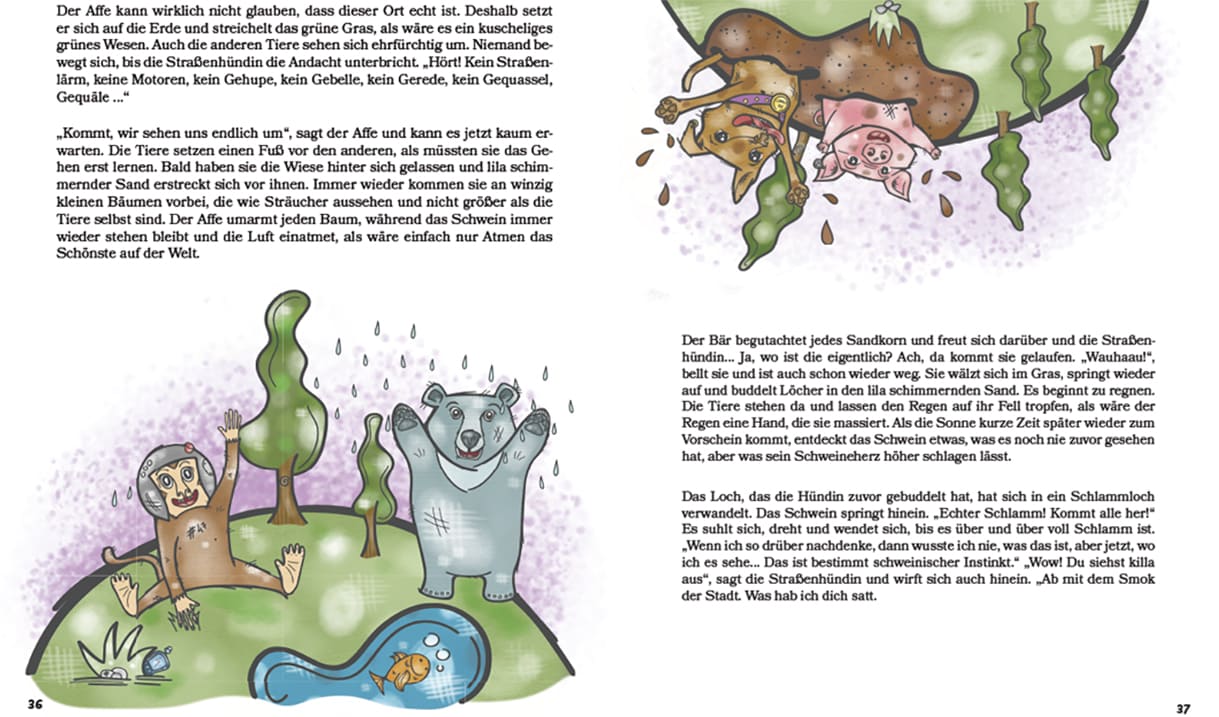

So, jetzt aber! Zu viert gebeamt – weg von hier. Sie landen in einer Idylle – mit echter Erde, echtem Gras, wirklichen Bäumen und tatsächlichem Wasser. Ersteres mit letzterem gemischt gibt Schlamm, in dem sich das Glücks-Schein zum ersten Mal in seinem Leben wohlig wälzen kann. Ende gut, alles gut!

Oder doch nicht?

Alles ist so klein-winzig hier. Auch beengt.

Und schließlich hat die Autorin vor, die Geschichte noch weiterzutreiben.

Also ist das vermeintliche Ziel nur ein vorläufiges – aber eines, das sozusagen den Weg weist – hin zu natürlichen Lebensräumen – aber nicht nur im Miniatur-Format, also geht das Beamen weiter…

Spät stellt sich heraus, dass der Flecken, auf dem sie gelandet sind, ein eigener klitzekleiner Planet ist – erinnert ein wenig an so manche Welten in Antoine de Saint Exupérys „Der kleine Prinz“.

Ein bisschen herausfordernd ist beim (Vor-)Lesen, das Wort-Spiel mit weg / Weg. Alle vier wollen natürlich aus den beengten Verhältnissen weg (mit kurzem „e“) und nennen ihr Ziel „das Weg“, ebenso wie der Weg mit langem „e“. Wobei die Autorin mit einem von mehreren Anhängen vollends für Verwirrung sorgt, schreibt sie doch in „Wkww – Wir Kinder wollen’s wissen) vom Planeten Weck. Und da schon im Buch aus dem Smog über der Stadt Smok wurde, wirkt’s als wäre da wieder ein weicher zu einem harten Laut geworden.

Aber abgesehen davon, ist das bunte Buch ein leicht nachvollziehbares und dennoch sanftes Plädoyer dafür, Tiere nicht in enge Käfige zu sperren und sie nur zum Nutzen von Menschen zu halten – was übrigens Felix Mitterer mit „Superhenne Hanna“ schon erstmals vor 47 Jahren, also fast einem halben Jahrhundert getan hat.

Nach der abenteuerlichen, fantasievollen Geschichte selber und dem erwähnten Anhang Wkww gibt’s übrigens noch den Text eines Abspannlieds (das mit Musik als Audiodatei auf der Verlagsseite zu hören ist – Link in der Info-Box am Ende), sowie einen Epilog mit Zitaten von Kindern, was sie sich für das eine oder andere der vier Tier wünschen würden.

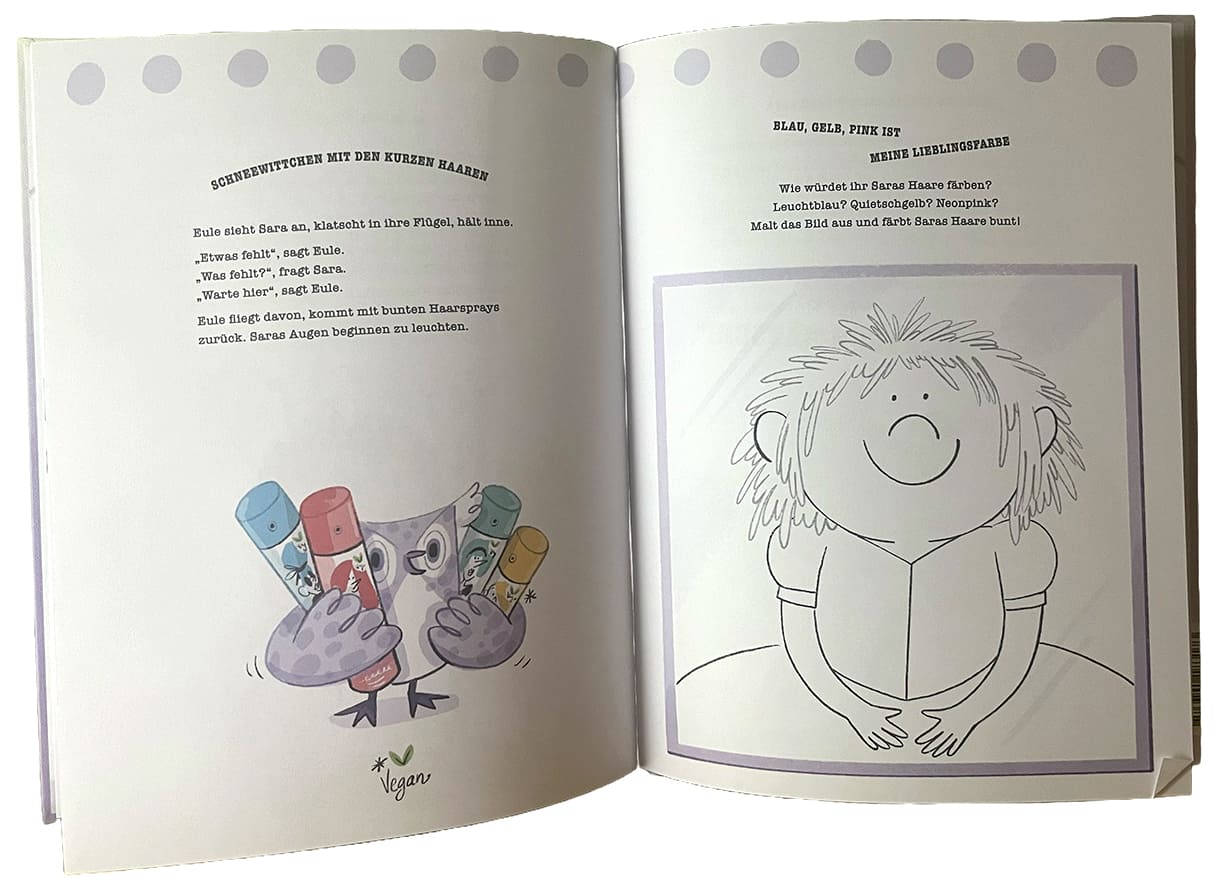

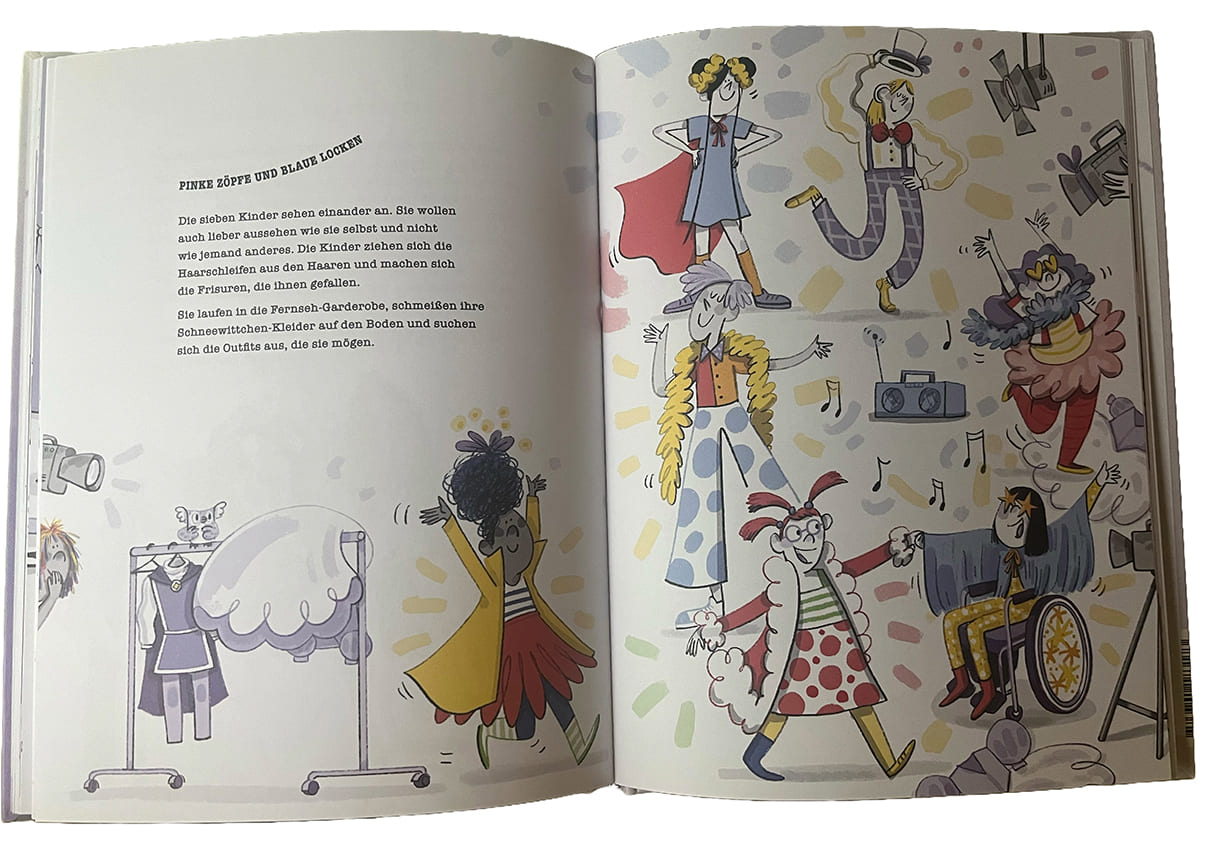

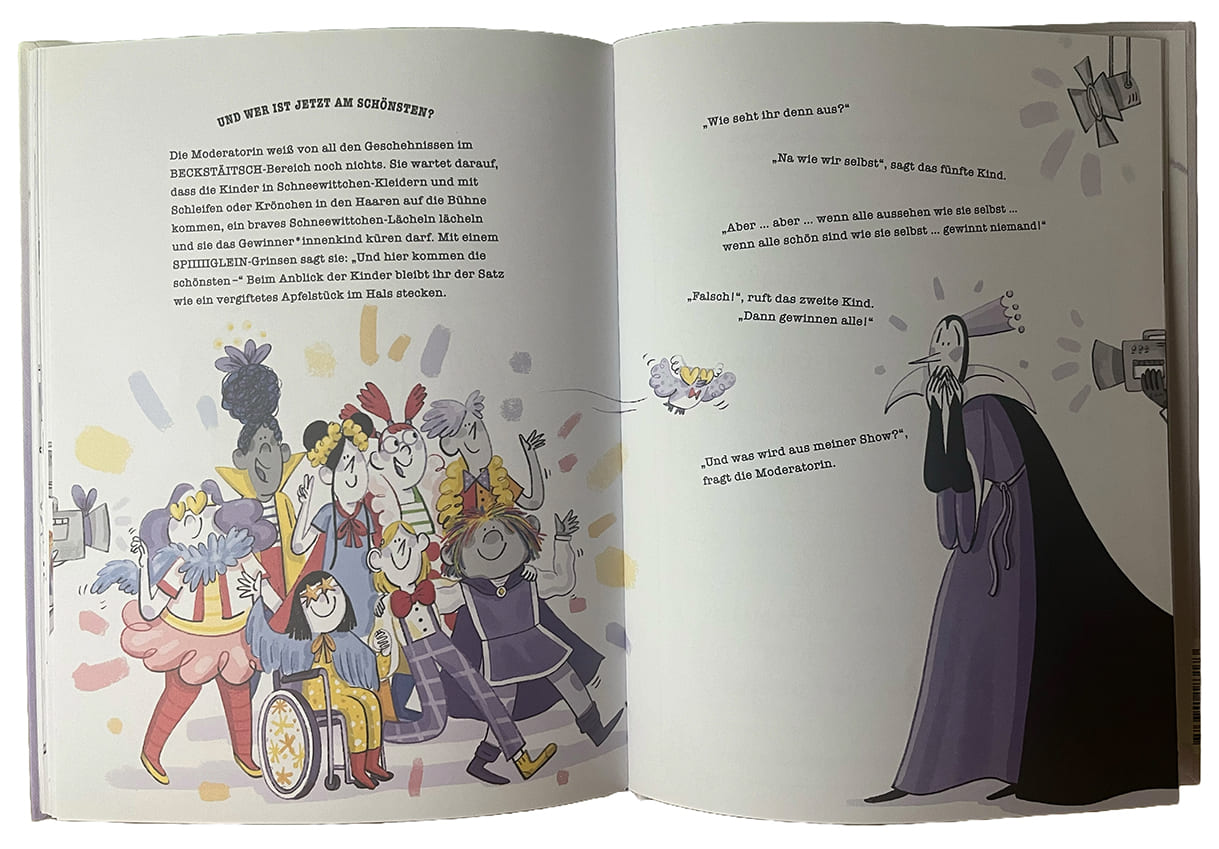

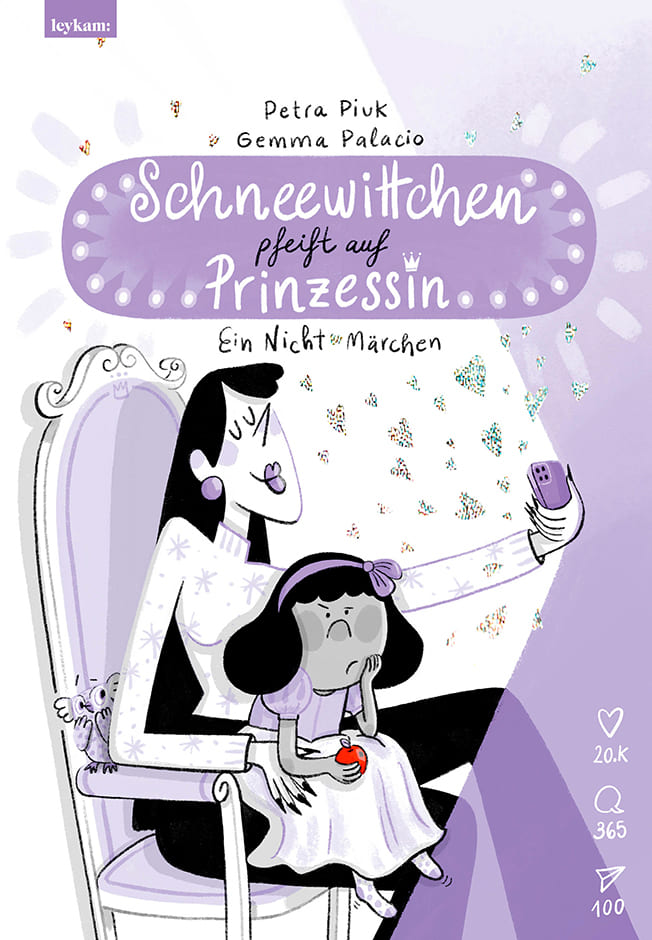

Nach Rotkäppchen und Froschkönig nun „ein Nicht-Märchen“ Nummer 3 des Duos Petra Piuk (Text) und Gemma Palacio (Illustrationen). „Schneewittchen pfeift auf Prinzessin“ heißt das jüngste witzige Buch, das ausgehend von einem bekannten Märchen die Geschichte in die Gegenwart verlegt und vom Kern her gegen den alten Strich bürstet.

Das Mädchen mit den langen schwarzen Haaren hat hier auch einen echten Namen – Sara. Die wohnt mit dem Vater und seiner neuen Lebensgefährtin in der Schloss-Gasse. Adele, so die neue Partnerin des Vaters schaut zwar nicht dauernd in den Spiegel, sondern auf ihr Smartphone für „Selbies“. Kriegt dafür nicht so viele Herzerln wie sie gern hätte, dafür umso mehr für Fotos, auf denen sie sich Sara mit ins Bild rückt.

Ein Fernsehsender ruft zu einer „Kaasding“-Show auf – viele der englischsprachigen Begriffe werden im Buch so ähnlich geschrieben wie viele sie aussprechen. Welches Kind schaut am ehesten aus wie Schneewittchen. Adele meldet – ohne mit ihr zu reden – Sara dafür an, weil sie hofft auf Umwegen mit berühmt werden zu können.

Sara ist sauer. Doch ihre Stoff-Eule meint, wenn sie mitmachen würde, hätte sie wenigstens eine Zeitlang Ruhe vor Adele…

Die sieben Zwerge aus dem Märchen sind hier sieben andere Kinder, die für diese Show angemeldet sind – und alle gern gewinnen würde. Was Sara überhaupt nicht will. Sie schneidet sich sogar die Haare ab und färbt sie sich – auf einer dieser Seiten findest du ihr gezeichnetes Porträt mit der Bitte, dass du ihr im Buch die Haare bunt anmalst.

Sara will ja gar nicht wie Schneewittchen aussehen, kann es gar nicht ausstehen, wenn sie immer wieder so benannt wird – sie will einfach Sara, sie selbst, sein!

Und steckt damit die anderen Kinder durchaus erfolgreich an…

Was aber noch nicht das Ende der Geschichte ist – aber Überraschung soll auch noch bleiben. Verraten werden kann schon, dass du sozusagen als Nachtrag im Buch auch eine Bastelanleitung für eine einfache Stoff- oder auch „nur“ Karton-Eule findest.

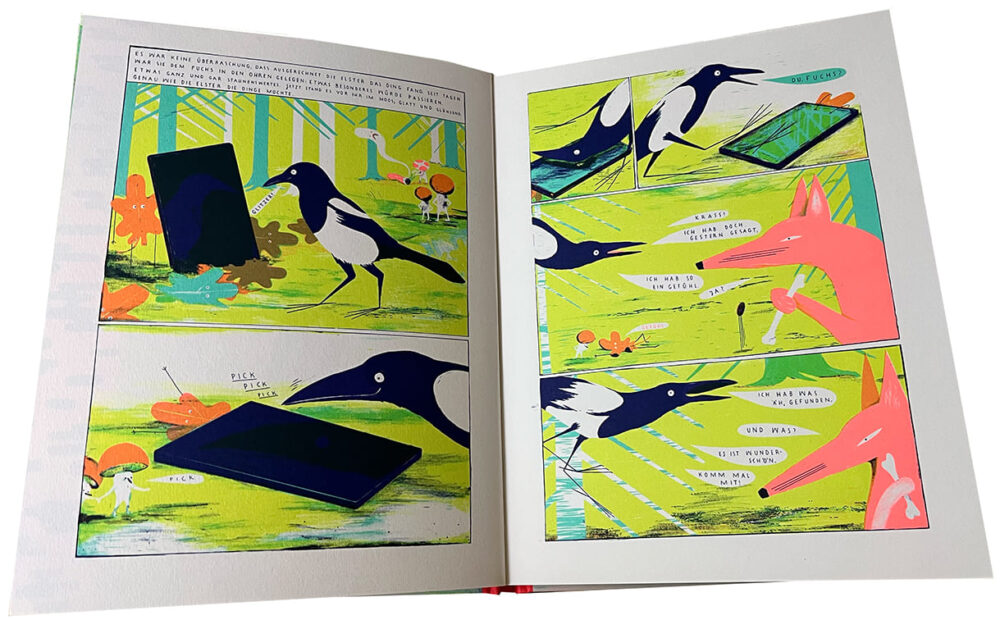

Im Sachbilderbuch „Schau wie schlau“ ging die Autorin menschlichen Erfindungen nach (Illustrationen Kukas Vogl, Tyrolia Verlag), die diese sich von Tieren abgeschaut haben (Bionik). Im Jahr darauf dachte sich Melanie Laibl fast ein umgekehrtes Szenario aus. Ein Glitzerding landet mitten im Wald. Eine – eh kloar – Elster ist völlig spitz darauf.

Du weiß natürlich spätestens auf der zweiten Doppelseite von „Superglitzer“, dass es sich um das handelt, was wir Handy nennen. Zu dem angeblich auf glänzende und glitzernde Dinge abfahrenden Vogel gesellt sich hier ein neugieriger Fuchs – knallig, fast neonrosa gezeichnet von Nele Brönner.

Die Geschichte beginnt nicht nur schräg, sie wird immer ver-rückter als noch weitere Tiere auftauchen, rätseln, worum es sich bei dem Ding handeln könnte. Es plötzlich „Kuck Kuck Kuck“ zu „rufen“ und später zu „schauen“ beginnt. Die zu Hilfe gerufenen Ameisen – damit sie es transportieren sollen – wissen angeblich alles. Und stoßen auch die Frage an, darf die Elster, nur weil sie „Superglitzer“ gefunden hat, dieses auch behalten.

Vielleicht werden aber auch Diskussionen oder Weiterspinnen angeregt, ob – siehe Beginn des Beitrages – umgekehrt auch Tiere etwas von menschlichen Erfindungen lernen können oder die für die Natur weniger brauchbar sind, sogar eher das Gegenteil?

Übrigens: So wie „Schau wie Schlau“ ausgezeichnet worden ist, so bekam „Superglitzer“ kürzlich einen der vier Österreichischen Kinder- und Jugendbuch-Hauptpreise.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen