35 superstarke und stärkende Minuten – im besten Fall sollten alle Schüler:innen und Lehrer:innen diesen kurzen, dichten, so Mut machenden Film „Glückskinder“ sehen. Sonntagnachmittag feierte er eine umjubelte erste Vorführung – mit spontanem Zwischenapplaus in einer Szene – im Stadtkino im Wiener Künstlerhaus. Montagvormittag ist er noch zwei Mal zu sehen – Details siehe Info.

Was Jugendliche alles können, so ihnen vertraut wird, ihnen viel zugetraut wird, zeigt diese Dokumentation eines Theaterworkshops über das vorige Sommersemester in der Sir Karl Popper Mittelschule im 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus. Aus sich heraus gehen, szenische Auftritte, Träume und Wünsche formulieren, will drauf los malen, aber auch über Verletzungen reden…

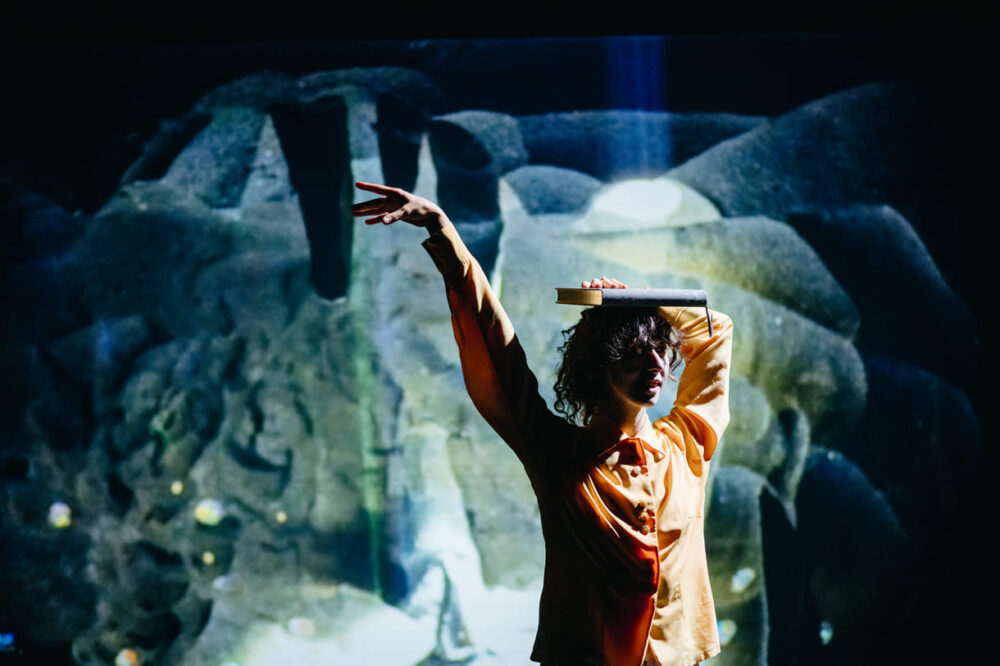

Ausgangspunkt was das Theaterstück „Glückskind“, mit dem Melike Yağız-Baxant nicht nur in der Wiener Drachengasse spielte – Stückbesprechung am Ende des Beitrages verlinkt – sondern auch in New York Erfolg hatte. Ihr eigener (Lebens-)Weg über Diskriminierungen, Schicksalsschläge, viel Pech über Durchkämpfen, nie Aufgeben zur Schauspielerin, die im Theater fürs Publikum den roten Teppich ausrollt, brachte sie auf die Idee, Workshops für Schüler:innen zu machen.

Und aus diesem, den sie – gemeinsam mit Theaterpädagogin Melina Cerha-Marcher – in der genannten Mittelschule durchführte, entstand die Idee, daraus und darüber einen Film (Kamera: Christian Schratt und Özgün Yarar, Schnittdramaturgie: Anna Schober) in Zusammenarbeit mit diverCityLAB zu drehen. Ursprünglich – so steht’s im Abspann – sollte er „Glückskinder gesucht“ heißten, aber Mohammad Alhazaa, Khloe Djordjević, Ata Hamad, Anisa Hasan, Tina Huhulashuili, Hasan Mhrez, Roxana Nicola, Ali Özdemir, Lena Rajković, Sana Razaghi, Aziz Töremen, Melinda Trenčanská, Incı Yıldız machten durch ihre Geschichten, durch ihr immer mutigeres Agieren das „gesucht“ überflüssig.

Neben den – mitunter szenischen – Erzählungen über sich selber, schlüpften sie auch in Schauspielrollen um Gesagtes zu spielen, diskutierten über Fantasie oder Pech und Glück…

Ach ja, oben wurde kurz ein spontaner Szenenapplaus während der Filmvorführung erwähnt. Der ertönte als Lena Rajković die „Zauberflöten“-Arie „Königin der Nacht“ anstimmte und jeden Ton haargenau richtig traf, nachdem sie erzählt, dass sie gern und auch sehr hoch singen kann und mag.

Die sagt im Gespärch mit Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… nach dem Film im Kino: „Ich wollte immer schon singen und schauspielen. Als Kind habe ich zu Hause, wenn der Weihnachtsbaum gestanden ist, so ab sechs Jahren gespielt, dass ich in New York bin und dort feiere. Doch erst durch den Workshop hab ich mich getraut das auch vor anderen zu machen.“

Khloe Djordjević spricht im Film mehrfach ihren Wunschtraum an, Schauspielerin zu werden. „Schon als ich so vier Jahre war und mit meinem Vater viele Filme angeschaut habe, hab ich das voll cool gefunden und wollte das einmal zu meinem Beruf machen. Aber auch erst durch das jetzige Projekt mit Melike (Yağız-Baxant) und Melina (Cerha-Marcher) hab ich angefangen nach Theaterworkshops zu schauen.“

Zum ersten Mal in der Geschichte des Theaters der Jugend in Wien (vor mehr als 90 Jahren gegründet) übernimmt ab der übernächsten Spielzeit (Herbst 2026) mit Aslı Kışlal eine Frau die Leitung dieser Institution mit zwei Häusern, rund 30.000 Abonennt:innen und ca. 200.000 verkauften Karten – auch für Vorstellungen in anderen Theatern – und einer Auslastung von rund 95 % (Fakten und Daten aus einem Beitrag zur Geschichte des Theaters auf dessen Homepage). Sie wird damit die Nachfolge von Thomas Birkmeir antreten, der mit Ende der kommenden Saison (2025/26) als künstlerischer Direktor auf eigenen Wunsch nach rund einem Vierteljahrhundert aufhört.

Aslı Kışlal (55) ist Schauspielerin, unter anderem im Theater der Jugend, vor allem aber Regisseurin (jüngst im Schauspielhaus von Elias Hirschls „Content“ und Bühnenfassung samt Inszenierung von „Minihorror“ der Erfolgsautorin Barbi Marković), Leiterin von (Jugend-)Theater(-gruppen) und Ermöglicherin und Fördererin für junge Schauspieltalente mit vielsprachigen, multikulturellen Hintergründen.

Letzteres von Anfang der 90er Jahre an als

Kinderstücke am Landestheater Niederösterreich in St. Pölten („Heidi“, „Das kleine Gespenst“), Inszenierungen am Staatstheater Mainz und dem Stadttheater Ingolstadt (Deutschland), für ihre Regie von „Stella – Das blonde Gespenst vom Kurfürstendamm“ bekam sie den Deutschen Musical Theater Peis – übrigens als erste Frau überhaupt. Die schon erwähnte Dramatisierung von „Minihoroor“ (Barbi Marković) war als beste Off-Theater-produktion im Vorjahr für den Nestroy nominiert. Den Theaterpreis für junges Publikum, Stella“ bekam sie 2021 für „Medeas Irrgarten“ – Spezialpreis für innovative Formate, die über Bühnen hinausgehen“ und war zwei Jahre später für die Jugendproduktion „FutureLeaks – Escape Patriarchy“ nominiert..

Kışlal hat in Istanbul (geboren in der türkischen Hauptstadt Ankara) zwei Semester internationale Beziehungen studiert, übersiedelte mit 19 Jahren nach Wien, wo sie Soziologie und später Schauspiel studierte und seither lebt und hier so wie in anderen Städten (siehe oben) wirkt.

Im Folgenden einige Links von Beiträgen auf Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… sowie den einzigen beiden noch verfügbaren im Kinder-KURIER über Stücke in den Aslı Kışlal in verschiedensten Funktionen tätig war – Regie, Dramaturgie, dramaturgische Beratung (outside eye)

es-war-eine-gemeinschaftsarbeit <- noch im Kinder-KURIER

von-der-kinoleinwand-in-live-schauspiel-switchen <-ebenfalls noch im KiKu

Weiß – die christliche Farbe der Unschuld – dominiert. Viele(s) ist mit derartigen Tüchern verhüllt, wenn das Publikum der Show den Saal im Kosmos Theater betritt. Im Tonfall kirchlicher Messen ertönt die Stimme an die „Liebe Geeemeieieinde…“

Versammelt hat sich diese mit einigermaßen spürbarer Erleichterung. An sich in einer Art Angstlust Tickets zur Performance „Nach der Wahl sind wir nicht mehr so lustig“ vom diverCITYLAB besorgt, stieg die Premiere nur wenige Stunden nachdem die Koalitionsgespräche zwischen FP und ÖVP geplatzt sind und damit der Kelch des rechtsrechten Bundeskanzlers Herbert Kickl am Land und seinen Leuten vorbeigegangen ist. Auch wenn die Gruppe damit noch am Nachmittag umschreiben und neu proben musste, war auch deren sichtlich befreiteres Aufspielen zum Greifen.

Allesamt als Weiß-Clowns in üppigen Kleidern, teils mit Woll-Perücke (Nadine Abena Cobbina) tobten sich die Schauspieler:innen Dennis Cubic, Deborah Gzesh, Isabella Händler, Jonas Kling, Kari Rakkola, Violetta Zupančič in den Rollen bekannter Figuren aus Kinderbüchern und -filmen aus: Freitag, Nscho-tschi (Schwester Winnetous), Old Shatterhand bzw. Kara Ben Nemsi (die zuletzt genannte drei Erfindungen des Schriftstellers Karl May), Ephraim Langstrumpf (Vater von Pippi), Tim (bekannt von Struppi), Robinson Crusoe – womit endgültig klar ist, dass die hier erstgenannte Figur nicht – wie in Teilen Ghanas nach einem Wochentag benannt wurde wie beispielsweise der an einem Freitag geborene vormalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan -, sondern der Sklave des auf eine einsame Insel gespülten „Entdeckers“.

Sie spielen nicht ihre – bekannten – Geschichten, sondern schleudern sich Sprüche rechter Politiker:innen (Text: Anna Schober und Team mit viiiielen sehr oft sehr bekannten Zitaten) wie Bälle zu, vermischen sie hin und wieder dann doch mit den Persönlichkeiten ihrer Figuren. Können diese – meist rassistischen – literarischen Geschöpfe vielleicht etwas mit der Verbreitung rechten und rechtsrechten Gedankengutes zu tun haben?

Von der Klimakatastrophe bis zur Erbschaftssteuer – fast alles, was in der innenpolitischen Debatte vorkam, wird im Stück verarbeitet bzw. zumindest angespielt. Bis hin zu einem Wackelpferd auf einer starken Metallfeder wie sie von Spielplätzen bekannt sind – designt wie Pippis „Kleiner Onkel“ -, aber natürlich mit der Anspielung auf… – Sie wissen / du weißt schon. Wer darf da drauf sitzen – ist ein Streitpunkt. Selbstgeißelung eines „Christen“ samt Waschung in einer offenen Duschkabine, der fahrbare „Standort“ öffnet seine Fenster und das Spiel wird zu einem derben Figurentheater mit lebendigen Protagonist:innen…

Bald nach dem Start der Performance geht es von Spielerin zu Spieler der Reihe nach durch: Wir stehen auf der richtigen Seite. Aus einer einschlägigen Facebook-Gruppe glichen Namens hat Regisseurin und Co-Dramaturgin Aslı Kışlal, Initiatorin von diverCITYLAB, auch so manch argen Zitate geschöpft, verrät sie nach der Premiere.

Bei der durchgängig witzigen Show bleibt angesichts des Bezugs zu echten Zitaten und handelnden politischen Personen das Lachen sehr oft im Hals stecken. Es werden aber nicht nur reaktionäre Haltungen auf die „Kornblume“ genommen, hin und wieder spielt auch ironische Selbstreflexion in so manchen Szenen eine Rolle. Dass rechtsrechtes Gedankengut in so vielen Köpfen Platz greifen konnte, liege ja vielleicht auch an den Linken oder wie es das aktionstheater ensemble erst kürzlich mit „Wir haben versagt“ sogar in den Titel gerückt hat. Apropos diese durchaus verwandte Performing-Gruppe wird in einer Szene sogar – satirisch – imitiert und dies auch so transparent gemacht.

Und, dass erst recht wieder „nur“ jene erreicht werden, die ohnehin anders denken, wählen und handeln wird im Stück einmal auch direkt angesprochen. Trotz der Erleichterung, die zu Beginn natürlich gleich verkündet wird, bleibt die neu praktisch weltweite rechtsrechte Entwicklung – samt dem ständigen Nachgeben / Nachgehen auch vieler anderer politischer Kräfte in diese Richtung. Insofern stimmt auch der Untertitel nach wie vor: „Eigentlich hätte es eine Komödie werde sollen“…

In Uniformen, die an Flugbegleiter:innen oder Raumfahrer:innen erinnern, tritt die Crew auf (Kostüm: Nadine Cobbina). Und stellt sich als Bot:innen heraus. Sie überbringen Nachrichten. Zwischen Raum und Zeit sozusagen. Mit Anklängen an antike Geschichten. Troja fällt mehrfach. Und indirekt auch im Titel, wurden Überbringer schlechter Nachrichten für diese selbst immer wieder bestraft, mitunter sogar getötet.

Die neuzeiltichen Bot:innen sind dafür immer in Eile, gehetzt zwischen da und dort, einst und jetzt.

Zeynep Alan, Julia Pitsch, Morteza Tavakoli und Charlotte Zorell fassen in „PLEASE – Don’t shoot the Messenger“ im innerstädtischen Theater am Werk ihre Aufträge / Nachrichten bei einer Art von Satellitenschüsseln mit dicker Rohrleitung (Bühne: Markus Liszt, Daniela Schindler) aus. Nicht die allgemeinen Nachrichten, die Online, via TV, Radio oder gedruckt in Zeitungen erscheinen, sondern persönliche. Und da es sich stets um Bad News handelt, haben Menschen sie ausgelagert: An eine Agentur, die für Perfektion, Leidenschaft, Effektivität, Anfang, Sicherheit, Entkommen steht – was eben PLEASE ergibt. Wobei die Begriffe möglicherweise gesucht und gefunden wurden, um das englische Wort für Bitte aber ebenso für erfreuen oder zufrieden stellen zu ergeben.

Ausgelagert wird ja vieles – Geschäftstüchtige können aus allem und jedem ein Business machen. Warum nicht auch für die Überbringung schlechter Botschaften? So das Konzept dieser Agentur. Die Mitarbeiter:innen perfektionieren die Verpackung übelster Mitteilungen in feine Worte – ob geschwollene Formulierungen oder vorgespielte Einfühlsamkeit. Vieles ist möglich. Ja sogar Umdeutungen – das zeigen literarische ebenso wie historische Beispiele. Vom „Wahrheitsministerium“ in George Orwells „1984“ bis zur realen Message Control des jungen Alt-Kanzlers reichen die Umdeutungen durch „Verpackung“ bzw. Herr-schaft des Marketings über den Inhalt.

In diesem Stück von diverCityLab – Text: Pau R. Bernat, Regie: Leonardo Raab; Dramaturgie: Aslı Kışlal, Anna Schober – geht’s um echte, schlechte Nachrichten, die einfach nur in verdaulicher Form an die Empfängerin/den Empfänger gebracht werden sollen. Doch was ist mit der Botin da rechts vorne? Die hat unter ihrer Empfangs-Schüssel eine versperrbare Lade. Heimlich. Klar, irgendwann fällt’s auf. Und die anderen drängen sie, das Versteck zu öffnen. Sie (Zeynep Alan) ließ Nachrichten verschwinden, die sie für zu unerträglich hielt. Da es sich letztlich doch nicht nur um individuelle Schicksalsschläge handelt – hätte das Nicht-Überbringen von Nachrichten den Lauf der Geschichte verändert? Schlimmeres verhindert? Eine Frage, die in den Raum geworfen – und nicht direkt adressiert, aber doch – ans Publikum weitergeleitet wird; sozusagen als Hausaufgabe.

Dennoch werden die Zuschauer:innen damit nicht entlassen. Es folgt – ohne Pause – ein zweiter, recht schräger Teil, den Anillo Sürün, der von der künstlerischen Mitarbeit zum kurzzeitigen Schauspieler avancierte, einleitet. Vorbereitung für eine TV-Talk-Show mit dem programmatischen Titel „Hart, aber sehr“. Und hier ist sie die umwerfende… – Charlotte Zorell als überdrehte Charly Forelli, Moderatorin einer Art TV-Talkshow, macht eine Talk-Gästin, die ohnehin schon von schlechten Nachrichten depressiv ist, vor fiktiver laufender Kamera erst recht fertig. Wobei ihr ein weiterer Gast, Psychodoc-Experte (der sehr wandlungsfähige Morteza Tavakoli, der im Laufe des Abends neben dem Nachrichten auch noch als Fahrradbote auftritt), äußerst behilflich ist.

Schließlich tauchen die Agent:innen nach und nach noch in einer Art überdimensionalen, vertikalen Hamsterkäfigen auf. Können sie sich daraus befreien?

Die Bühne im Theater am Werk Petersplatz ist dieses Mal komplett umgedreht. Das Publikum sitzt auf Tribünen an jener Stelle, wo sonst gespielt wird. Gegnüber macht die abgebaut Tribüne dafür die geschwungenen Treppen mit verschnörkeltem Geländer – und viel Platz frei für das Schauspiel – die schon erwähnten Nachrichten-Schüsseln und -Schläuche sowie Monitore für Video-Projektionen (Pablo Trujillo Tobaria). Neben dem dynamischen, phasenweise witzigen Spiel verleiht die Musik (Uwe Felchle) der Aufführung (1 ¾ Stunden) den zusätzlichen Schwung.

Wundersam und immer wieder auch sonderbare Welten sind es, in die das Trio auf der Bühne das Publikum eintauchen lässt – mit ihnen. Manches Mal gemeinsam, dann wieder getrennt agieren Didem Kris, Berk Kristal und Defne Uluer spielend, tanzend, (poesie- bis hin und wieder geheimnis-)voll redend auf der Bühne – vor und in projizierten Hintergründen. Die kommen live von kleinen Modellen, die via Handy-Kamera gefilmt und eingeblendet werden (Bühne: Markus Liszt, Flo Botka, Michi Liszt). Und reichen von einem fast unheimlichen Wald mit lebendig werdenden Wurzelwesen bis zu einer Gemeinschafts-Latrine (Toilette mit Loch im Boden).

Sie alle tauchen ein in Träume, treffen verwundert aufeinander, pendeln zwischen Traum und Wirklichkeit – somit zwischen Eintauchen in unkontrollierbare Welten und der (nachträglichen) Betrachtung von außen. Das Geschehen wechselt auch zwischen alltäglichen Verrichtungen (Klo-Gang) und philosophischen Betrachtungen über ihr Leben sowie das Dasein im Allgemeinen.

Zu Beginn sitzen sie wartend auf einer Bank – Zuggeräusche donnern an aller Ohren vorbei. Wohin führt die Reise. Defne Uluer mit einem Buch in Händen, Didem Kris mit einem grauen Bündel, das sich später irgendwie als Stein entpuppt, sozusagen ein weibliches Gegenstück zu Sisyphos, der in der griechischen Mythologie einen Stein immer bergauf rollt, der ihm knapp vor dem Gipfel entkommt und nach unten kullert. Berk Kristal eher entspannt und ohne Gepäck.

In ihren Bewegungen und Monologen bzw. Gesprächen (Deutsch, Englisch, Türkisch) werden die drei Künstler:innen von Musik begleitet (Komposition: Uwe Felchle). Da das genannte Trio, von dem die ersten beiden „Out Loud“, das noch bis 25. Oktober 2023 im Theater am Werk/Petersplatz zu erleben ist, die Performance auch selber entwickelt hat, sorgten für die Sicht von außen und die Dramaturgie Aslı Kışlal und Anna Schober.

Eine dichte, immer wieder überraschende einstündige Performance, die häufig auch Assoziationen zu eigenen Träumen auszulösen vermag. Und vor allem gegen Ende für Verblüffung sorgt, sie sich Didem Kris zu einer Art Paket selber verschnüren kann – um dann von ihren Kolleg:innen auf dem Silbertablett serviert zu werden.

„Alle checken alles, nur du nix!“ – das war Nummer 3 auf der 55-teiligen Horror-Liste, aus der Barbi Marković beim Kultursommer im Vorjahr las – mehr dazu im Link am Ende dieses Beitrages. In der Zwischenzeit hat sie ihren dritten Roman „Minihorror“ (nach „Superheldinnen“ und „Die verschissene Zeit“) veröffentlicht– übrigens mit einer weit längeren, anderen Horror-Liste im Anhang. Schon am Vorabend der Bucherscheinung startete eine Bühnenversion von diverCITYLAB im Theater am Werk-Meidling.

Mini – so heißt eine der Hauptfiguren im jüngsten Marković-Kosmos. Sie, aus Serbien, und Miki, aus Oberösterreich, sind ein Paar. Mit alltäglichen kleinen Katastrophen, die sich nicht selten zu fast selbst- und einander zerfleischendem Horror auswachsen. Und wie die Autorin es in praktisch all ihren Texten anlegt, immer mit einem kräftigen Schuss schrägem Humor und (Selbst-)Ironie.

Ob beim Einkaufen, dem Streit darüber, dass die eine von dem anderen und umgekehrt, zu wenig über deren/dessen Familie erzählt bis zum versuchten Eintauchen in diese Welt des/der anderen oder beim (vergeblichen?) Warten auf die Lieferung einer neuen Küchenplatte… Was sind schon die großen Weltsorgen gegen den Horror, sich möglichst „normal“ einzurichten und dann an allen Ecken und Enden gegen Hindernisse und Beziehungsprobleme zu rennen – und das in einer bitterbösen Form in der das Publikum sehr viel darüber lachen kann; nicht zuletzt deswegen, weil es so manches aus eigenem Erleben kennt. Samt der mehrfach ventilierten Frage, „lebe ich eigentlich noch wirklich?“ inklusive auf die Schaufel nehmen eines darauf Bezug nehmenden Werbespruchs.

diverCITYLAB-Gründerin Aslı Kışlal hat den Ton der Autorin aufgenommen, so manche Sätze auch selber erfunden. Und in der Inszenierung den Gag aus den zwei I-Punkten im Titel-Schriftzug des Buches aufgenommen: Mini und Miki treten mit den weltbekannten großen runden schwarzen Ohren sowie ebensolchen Clown-Nasen (Kostüm: Nadine Cobbina) auf. Womit ihnen gleich vom ersten Moment an eine zusätzliche schräge Dimension verliehen wird.

Dennis Cubic, Deborah Gzesh, Isabella Händler, Jonas Kling, Kari Rakkola und Violetta Zupančič sind alle abwechselnd, durcheinandergewürfelt mal die eine, dann die andere Hauptfigur. Mitunter schlüpfen sie – mit ein wenig anderer Verkleidung – auch in Nebenrollen, etwa Minis Großmutter (Kari Rakkola) in einer sarkastischen Szene in der Mini mit unzähligen Verwandtem auf engstem Raum leben muss, aus dem sich nach und nach einige durch Wegziehen, andere durch Tod entfernen, bis das Trio Mini, Mutter und Oma überbleibt…

Die schräge Szenerie wird durch Live-Musiker und fallweise auch Sänger Uwe Felchle zu einer witzigen Show abgerundet, mit einigen Momenten in denen auch Bühnenelemente (Bühne und Requisite: Markus Liszt, Je.Jesch, Michi Liszt) für Überraschung sorgen.

Jennifer, Minis Cousine und „fleischfressendes Monster“, aus dem Roman von Barbi Marković taucht in der Inszenierung als furchteinflößendes animiertes Schattenmonster an den Wänden auf – samt Interaktionen mit Schauspieler:innen.

Eine Ecke des Turnsaals in der ehemaligen Wiener Schule, die seit Jahren von Künstler:innen als „Creative Cluster“ bespielt wird, verwandelt sich sozusagen in den Teil eines Waggons. Hier proben die meisterhafte junge Poetry Slammerin Elif Duygu und der Musiker Uwe Felchle das Zusammenspiel der Wortkunst und der musikalischen sowie elektronischen Klänge. Die Performances selber unter dem Titel „Familiar strangers“ (bekannte bzw. vertraute Fremde) werden demnächst in echten Zügen – in der oberösterreichischen Summerauerbahn – beim diesjährigen Festival der Regionen sozusagen über die Bühne gehen. Fahrgäste können sie über ausgeteilte Kopfhörer mitverfolgen.

An Bahnhöfen erweitert sich die Performance von diverCITYLAB um Menschen, die vor Ort von Zuhörer:innen zu Mitmacher:innen werden (können), wofür ein open mic – ein offenes Mikrophon – zur Verfügung steht. Der Aufruf an mögliche Mitwirkende lautet in etwa: „Was bewegt dich? Welche Geschichte möchtest Du erzählen? Das Micro gehört Dir!“ Die Performer:innen werden dann vor Ort live vom Bassisten Uwe Felchle begleitet, der – inspiriert von den jeweiligen Texten – jammt. Die Performance wird als Audio aufgenommen und bleibt so der Nachwelt erhalten.

Mit an Bord bei der Probe, die Kinder I Jugend I Kultur I und mehr… besuchen durfte, waren die Regisseurin Aslı Kışlal, die Dramaturgin Anna Schober und last but definitly not least Phillipp Pettauer. Er ist der, der Mikrophone, Kopfhörer, Soundeffekte steuert, koordiniert und im Griff hat. Und so „nebenbei“: Jackson, der Hund, der der Regisseurin aufs Wort folgt.

Elif Duygu, die noch als Schülerin eines Gymnasiums in Wien-Simmering sich unter die Preisträger:innen des mehrsprachigen Redewettbewerbs „SAG’S MULTI!“ (mit Deutsch und Türkisch) einreihte, Englische und Amerikanische Kultur und Literatur im Master studiert, etliche Poetry-Slam-Bewerbe und -Meisterschaften gewann, hat sich Geschichten für die Zugfahrt ausgedacht.

Schon die Einleitung eröffnet die große, weite Welt im kleinen Waggon:

Züge verbinden die verschiedensten Städte,

sie bringen uns in andere Länder und sogar andere Kontinente.

Es gibt Züge, die stehen oder kommen und gehen.

In den Waggons, fremde Gesichter, die wir zum ersten Mal sehen.

Als zentrale verbindende Figur hat sich die Autorin die immer wieder auftauchende 30-jährige Schaffnerin Selma Çelik, alleinerziehende Mutter zweier Kinder, ausgedacht. Bruchstücke und Gedanken aus ihrem Leben erzählt Elif Duygu – in „familiar strangers“ weniger im Slam-Stil, sondern eher in Form einer szenischen Lesung, mehr theatral. Immer wieder kommt es zu Begegnung der Zugbegleiterin mit Fahrgästen, die sie nach deren Tickets fragt.

Auf diesem Weg gelingt es der Autorin unterschiedlichste Leben(swelten) in diese nicht ganz ¾-stündige einzubauen.

Da ist die alte (75 Jahre) Susanne Schmidt mit so manch körperlichem Leiden, das ihren Sohn Hansi im Telefonat aber nicht wirklich zu interessieren scheint. Oder Matthias Roulette, der unter Depressionen und Panikattacken leidet, aber sich immerhin aufraffen konnte, nun mit dem Zug zu einer Freundin zu fahren, mit der er reden kann, weil die nächste Therapiesitzung erst in einigen Wochen stattfinden kann. Wir tauchen auch kurz ein in Momente des gegenwärtigen Lebens von Adrijana Stefanović, die – unglücklich über ihren jetzigen zwar besser bezahlten Job – gern an den vorigen in einem Coffee Shop und an die Kindheit in Serbien denkt.

Alles soll hier nicht verraten werden, aber noch kurze Schlaglichter auf die Begegnung Selma Çeliks mit dem13-jährigen Florian Moser. Der nimmt die Schaffnerin lange Zeit nicht wahr, weil er so in sein Konsolenspiel vertieft ist. Der Text – und die begleitende Live-Musik Uwe Felchles am eBass sowie die von ihm am Computer programmierten Spiele-Sounds lassen die Zuhörer:innen mit in seine Game-Welt eintauchen. Aus der ihn die Hand der Schaffnerin vor dem kleinen Monitor rausreißt. Und uns mitnimmt in gegensätzliche materielle Welten. Denn während Florian Moser so alles kriegen kann, was er sich wünscht, muss Selma Çelik nun Sonderschichten schieben, hat sie doch ihrem elfjährigen Sohn Ali genau solch eine handliche, transportabel Konsole samt dem Spiel mit dem berühmten Installateur (Klempner) versprochen, wenn er das Schuljahr mit ausgezeichnetem Erfolg abschließt. Was sie ihm offenbar nicht zugetraut hatte 😉

„Natürlich sind viele der Episoden frei erfunden, aber wie in fast allen meinen Texten fließen echte Erlebnisse von mir oder anderen, die ich aus Erzählungen kenne, ein“, meint Elif Duygu zu kijuku.at

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen