„Oje“, denkt der gemütlich mit einem Buch, einem Keks und einem Luftballon an einer Schnur auf einer Bank sitzende, aber ein wenig ängstlich in die Welt schauende Bär. Aber „na klar“ sagt er zum Fuchs, der sich zu ihm setzen will.

Als der Wolf kommt und vom Keks des Bären abbeißen will, denkt er „nie im Leben“ – und was er sagt, ist hingegen „gern“.

Ähnlich geht’s die nächsten Doppelseiten weiter. Das von vielen bis allen anderen erwartete erwünschte Verhalten – in dem Fall teilen – macht er, obwohl es gar nicht möchte, sozusagen das „Drama des begabten Kindes“ (Alice Miller, Psychologin und Autorin, 1923 – 2010).

Natürlich belässt es die Autorin und Illustratorin Natalia Shaloshvili (Übersetzung aus dem Englischen: Ebi Naumann) nicht dabei. Irgendwann lernt der unfreiwillig großzügige – wollig-ausgefranst und fast ein wenig unförmig gemalte, ähnlich illustriert sind auch die anderen Tiere – Bär auch seine eigenen Bedürfnisse zu äußern. Und dabei, dass es doch auch ein „nein“ geben kann.

Shaloshvili, auf der ukrainischen Krim aufgewachsen, später im russischen St. Petersburg beheimatet und nun schon länger in London lebend, „wollte schon als Kind Illustratorin werden. Eine meiner frühesten Erinnerungen ist, dass ich davon träumte, Kinderbücher zu illustrieren“, sagte sie in einem englischen Interview mit der Website childrensillustrators. „Ich habe ein Architekturstudium abgeschlossen und kam nach der Geburt meiner Tochter wieder auf die Idee, Kinderbuchillustratorin zu werden. Sie hat mich also wohl inspiriert.“

Lange Zeit habe die studierte Architektin „digital gearbeitet, als ich Zeitschriften illustrierte. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, mit traditionellen Medien zu arbeiten, und bin daher immer noch dabei, meinen eigenen Stil zu entwickeln… Ich arbeite gerne mit Acrylfarben, Aquarellstiften und Buntstiften.“

Ein Vogel aus bunten Papieren collagiert immer auf einem braunen Karton führt durch dieses Bilderbuch über Gefühle. Der Bogen spannt sich sozusagen von himmelhoch jauchzend bis tief betrübt: Mutig, niedergeschlagen, neugierig und schüchtern fliegt, flattert oder versteckt sich der Vogel – auf der einen oder anderen Doppelseite begleitet von Artgenossen.

Die jeweiligen Eigenschaftswörter sind noch um dazu passende Sätze ergänzt. Beispielsweise „Wie funktioniert das?“ und „Erzähl mir mehr davon“ bei neugierig / interessiert / wissbegierig. Oder „Entschuldigung, es tut mir leid.“ Und „das ist mir peinlich“ bei beschämt / schuldbewusst / zerknirscht.

Das „bunt“ schlägt sich auch im Titel nieder: „In mir drin ist’s bunt“ – ausgedacht, geschrieben und illustriert von Theresa Bodner, das es schon vor ein paar Jahren gab, ist nun neu erschienen: Erweitert um vier Sprachen: Arabisch, Englisch, Türkisch und Bosnisch / Kroatisch / Serbisch / Montenegrinisch: ‚iinah mulawan fi dakhili / All the colurs inside me / İçimdeki Dünya Rengarenk.

Bei den Adjektiven klappt das Zusammenfassen der vier eng verwandten Sprachen, oft auch als BKS bezeichnet, bei den Sätzen nicht immer, was übrigens gleich für den Buchtitel gilt.

Aber gerade über Gefühle zu reden ist für schon sehr junge Kinder ganz wichtig, da sind die vier zusätzlichen Sprachen neben Deutsch in diesem Bilderbuch ein wunderbares Werkzeug besonders in Kindergärten. Da wäre es vielleicht nur nicht unspannend gewesen die arabische Schrift durch lateinische Lautschrift zu ergänzen – oder auf der Homepage des Verlags bzw. über QR-Codes überhaupt diese Sprachen von Original-Sprachler:innen einsprechen zu lassen und als Audio-Dateien zum Anhören anzubieten

Im überdachten Teil des Arkadenhofes wartet ein riesiges Gehirn in verschiedenen Farben – außen dran kleben Zettel, welche Region wofür in unserem Kopf zuständig ist, um Informationen zu erhalten und Befehle für Handlungen zu geben. Innen drinnen durchziehen symbolische Fäden mit etlichen grauen Stofffiguren das Netzwerk in unserem „Oberstübchen“ samt vielen Verknüpfungen und Verbindungen. Daneben wird anhand von Stoffpuppen erklärt wie Informationen ins Kurzzeitgedächtnis wandern, dass dort nur begrenzt Platz ist… Einen Tisch weiter gibt’s die Hirnregionen als Stoff-Puzzleteile.

Ein Stück weiter produziert ein Roboter eine Palatschinke nach der anderen, lässt in einem Kreis Schoko-Soße darauf tropfen, rollt sie ein und auf ein von Menschenhand vorbereitetes Stück Küchenrolle gleiten – fertig zum Verzehr für das nächste interessierte Kind.

Es ist Forschungsfest. Noch am Sonntag (23. März 2025; siehe Info-Box am Ende des Beitrages) kannst du im Arkadenhof sowie im großen Festsaal des Wiener Rathauses an rund drei Dutzend Stationen in unterschiedlichste, spannende Wissenschaftsgebiete eintauchen.

Neben den schon genannten Bereichen, warten viele unterschiedliche 3D-Drucke – bis hin zu Ersatzteilen im menschlichen Körper, die bei Operationen eingesetzt werden können. Wie ein Algorithmus funktioniert, ist anhand von analogen (Bewegungs-)Spielen auf einem großen Spielfeld oder bei einer Tafelwaage ansatzweise nachvollziehbar.

Wie sich Töne, Klänge, Musik im Hirn und auf Gefühle auswirken kannst du ebenso ausprobieren wie, ob und wie leicht es möglich ist, beim Trommeln in einer Gruppe zu gleichem Rhythmus zu kommen. Und weshalb bei Rhythmischen Arbeiten Gesänge helfen (können).

Im großen Festsaal des Rathauses herrscht mitunter dichtes Gedränge im Mittelgang, links und rechts wartet eine spannende Attraktion nach der anderen. Vom Pflegeroboter über deinen eigenen Parcours für einen kleinen Roboter bis zu vielen unterschiedlichen Sprach-Stationen. So kannst du versuchen über Kopfhörer einen Satz einem der österreichischen Dialekte zuzuordnen – und im Vergleich dazu erfahren, wie eine Künstliche Intelligenz diese schon richtig oder nicht verortet. Viele der Sprachen und Schriften, die von Wiener:innen verwendet werden, findest du, kannst aber auch lernen, deinen Namen in Gebärdensprache zu zeigen. Oder versuchen, einen Lego-Bausatz richtig zusammenzustellen – und das mit verbundenen Augen und gehörter Anleitung über eine Website.

Und einer der jüngsten Forscher erklärt sein kompliziertes Wissensgebiet anhand von Online-Videos aber auch einem von ihm selber gebastelten Puzzle. Mit Hilfe von einem lernenden Algorithmus will er mithelfen, Krebszellen frühestmöglich zu entdecken. Mit diesem Projekt war Alessandro Rodia im Vorjahr ins Bundesfinale von Jugend Innovativ gekommen und mit einem der Anerkennungspreise sowie einer Einladung zur internationalen Wissenschaftsmesse in Luxemburg belohnt worden.

Auf der Bühne im Rathaus warten Tische, wo du auf Zettel mit dem lachenden Smilie-Logo des Forschungsfestes deine eigene Idee für eine dir wichtige Forschung oder anderes zeichnen und schreiben kannst. Vom Aufräumroboter bis zu einem Zauberstab, um aus einem Pferd ein Einhorn zu machen, fanden sich beim Reportage-Besuch von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… schon an die große Wand gepinnt. Vor allem aber kam sehr oft vor: Weniger Autos, mehr Bäume und Blumen, weniger Mist, und keinen Müll auf den Boden werfen…

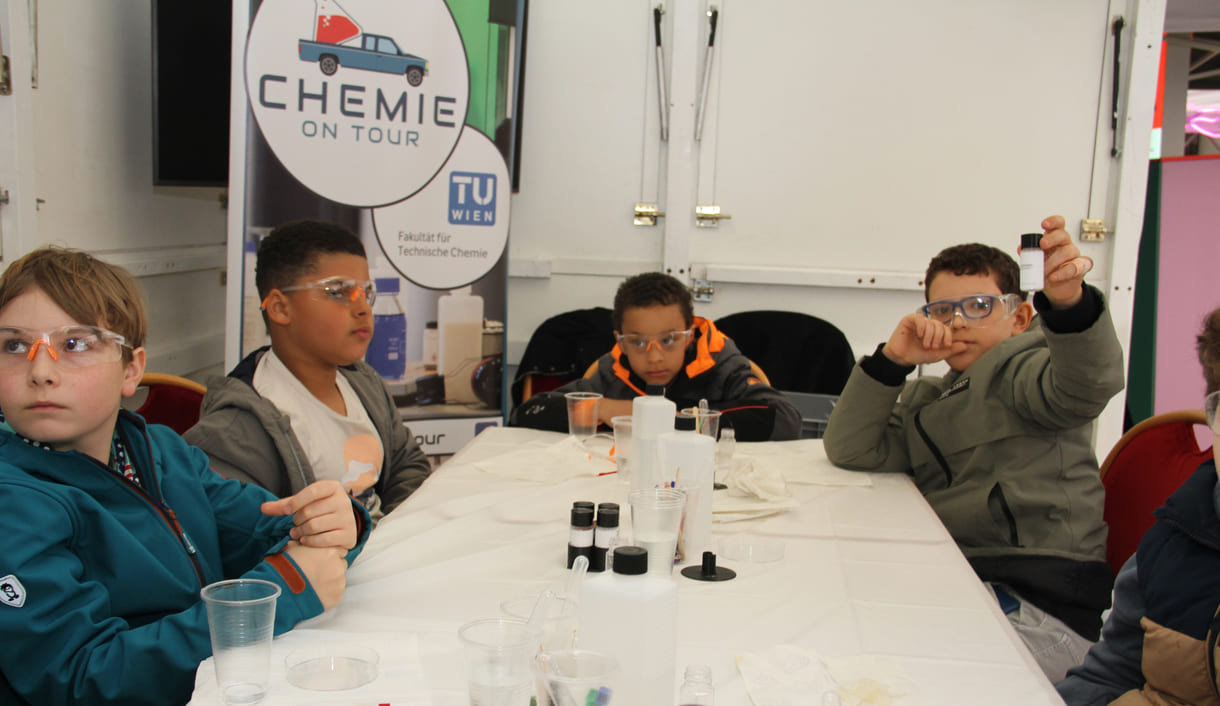

Über die vielen Stationen hinaus, wo du einfach jederzeit das eine oder andere ausprobieren, spielen, erfragen kannst, gibt es noch eine Reihe von Workshops. Für die musst du dich anmelden, weil sie nur funktionieren, wenn erstens kein ständiges Kommen und Gehen und zweitens nur jeweils eine begrenzte Zahl von Teilnehmer:innen mitachen kann, damit alle was davon haben. KiKuKU begleitete einen der Workshops von Chemie on Tour. Drei teils „zauberhafte“ Experimente konnten die Kinder durchführen und Medien begleiten. Wie sich Wasser mit rotem Pulver fast magisch in grüne Flüssigkeit verwandelt – mit Hilfe von Drähten sich dieses wieder in grün und rot teilt; tiefblaues Wasser blass wird und mit Hilfe einer Mini-Taschenlampe wieder dunkel wird und eine kleine Backpulver-Rakete – siehe Fotos und Video.

„Alles keine Zauberei, „nur“ Chemie!“, sagt eine der Mentorinnen im Workshop, die auch aus „Fakt oder Fake“ im TV (ORF) bekannte Chemikerin Stefanie Allworth.

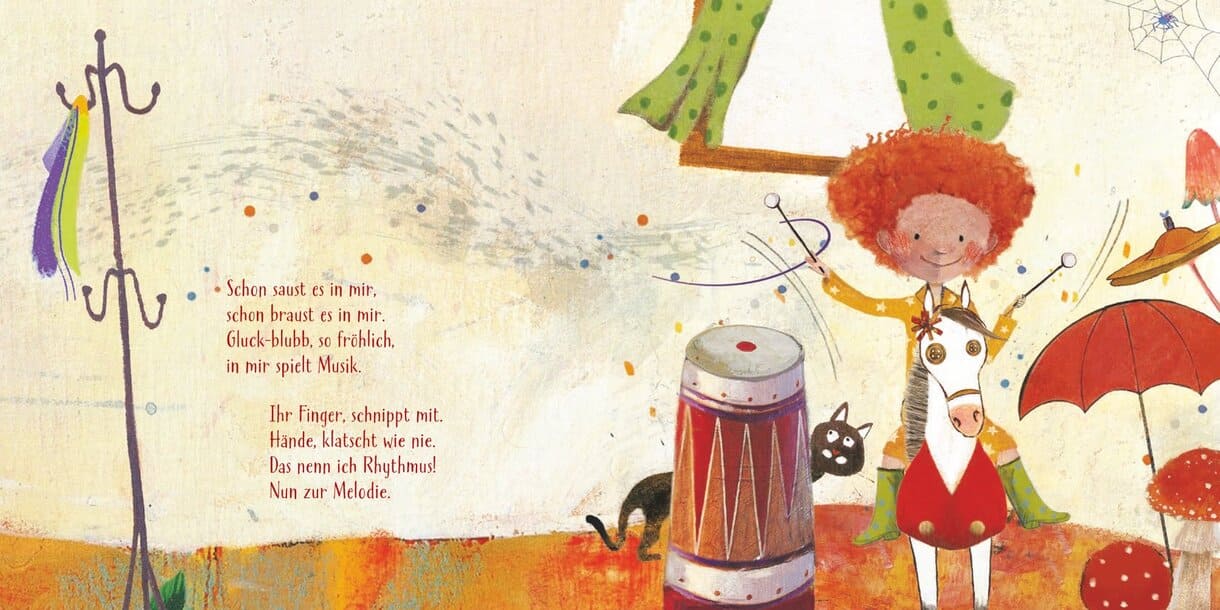

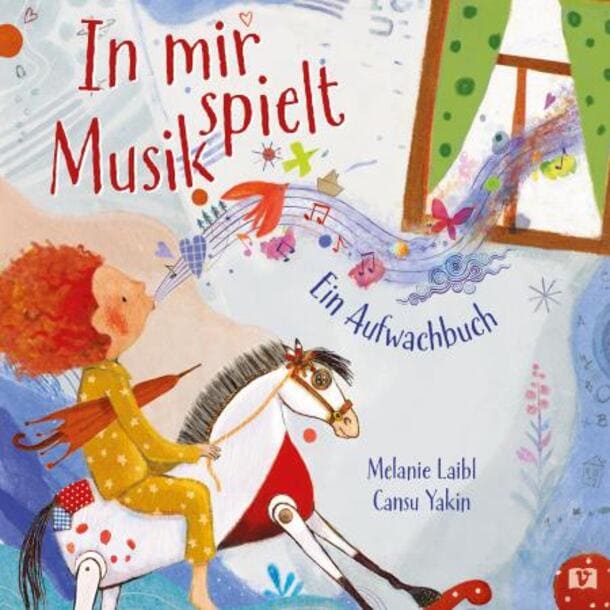

„Ein Aufwachbuch“ heißt diese quadratische auf Kartonseiten gedruckte kunterbunte Geschichte im Untertitel. Ein – an Pumuckl – erinnerndes Kind wird munter. „Es ist in der Früh, rund um mich ganz still. Doch drin in mir spielt Musik, wenn ich will.“

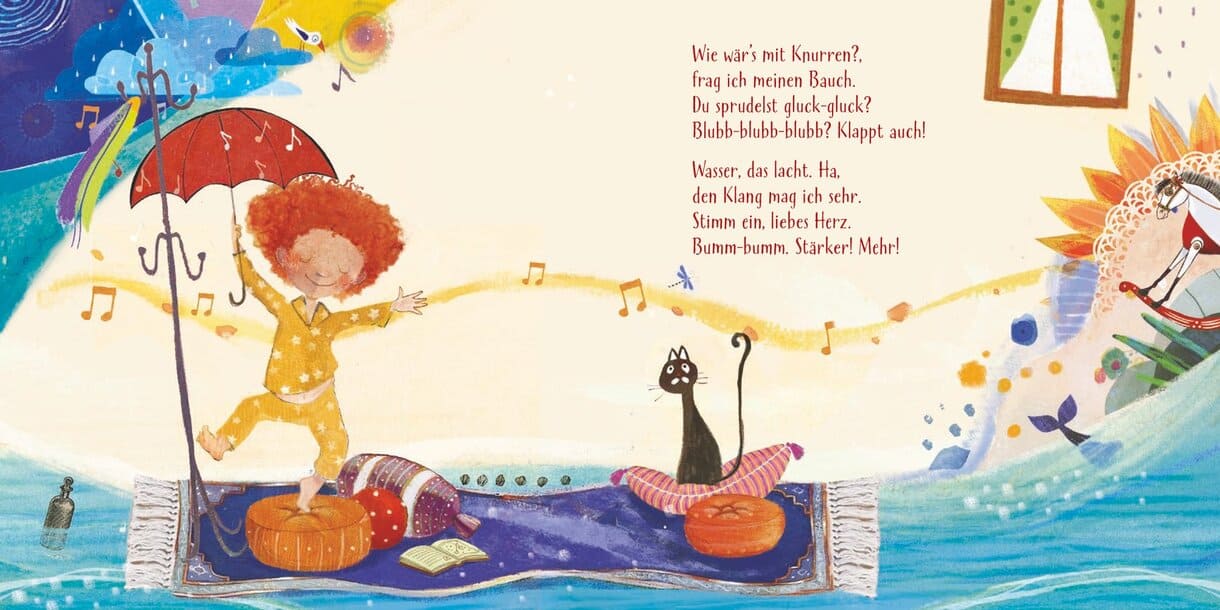

In (nicht nur) diesem – von Melanie Laibl beschriebenen und von Cansu Yakin (der Vorname verknüpft die türkischen Wörter für Seele und Wasser) gezeichneten – Kind gibt es aber nicht nur Musik, sondern auch alle möglichen Geräusche. „Wie wär’s mit Knurren? frag ich meinen Bauch…“

Aber auch Geräusche von außen, etwa das Rauschen des Windes oder das Klopfen, Prasseln usw. von Regen verwandeln Bilder und Text in feine Rhythmen, Klänge, eben einfach Musik.

Im letzten Drittel des Papp-Bilderbuchs erweitert sich auch die Perspektive der Hauptfigur, des Kinders mit rotem Wuschelkopf – beim Musizieren machen nun so manche vor allem Tiere mit.

Ein Tag mit viel guter Laune geht zu Ende – und das Verfolgen des Geschehens mit seinen locker wirkenden gereimten Zeilen sowie den Bildern, die zu sehr vielen Entdeckungen einladen stecken sicher viele (Vor-)Leser:innen und Schauer:innen mit der positiven musikalischen Stimmung an.

Wo ist sie da hineingeraten? Die junge Frau betritt den Bühnenraum – kleiner roter Teppich, zwei durchsichtige Kunststoff-Sessel, drei weiße Stellwände. Auf einer hängte eine Überwachungskamera. Zuvor blubbernde Geräusche, als würde Gewaltiges in einem zähflüssigen Sumpf verschlungen werden – die übrigens später immer wieder erklingen. Sie stellt sich bald als Lotte vor und vermittelt – zunächst mehr zwischen den Zeilen -, dass sie von ihrem gewohnten Umfeld weggelaufen wäre und einen neuen Platz für sich sucht.

Tut sie auch. Sie befindet sich aber nicht, wie vermuten lässt, im Wartezimmer einer Psychotherapie, sondern in „Wahlheim“, wo sie Praktikant:innen suchen – wie Professor Wilhelm, der bald zwischen Schnürlvorhängen auftaucht, erklärt. Der ist wie aus dem Klischee-Bilderbuch eines verwirrten Wissenschafters, der’s mit dem Kommunizieren mit Menschen nicht so wirklich groß hat.

Natürlich weiß das Publikum mehr, ist es doch bewusst zu „KIM“, einem Stück über künstliche Intelligenz (geschreiben von Flo Staffelmayr; Regie: Birgit Oswald), ins THEO, den Theaterort Perchtoldsdorf (bei Wien-Liesing) gekommen. Nein, der Professor ist nicht diese KI in Menschengestalt. Er ist nur der Leiter des Versuchs. Neue Roboter – sehr wohl in Menschengestalt – sollen trainiert werden für den Assistenz-Einsatz vor allem im Pflegebereich. Und dazu heuern sie Menschen an, um von diesen das Erkennen von Emotionen zu erlernen. Aber auch auf diese Gefühle möglichst angemessen zu reagieren…

Und so schiebt der Prof einen Büro-Dreh- und Rollsessel mit einer jungen Frau auf die Bühne. In sich zusammengesunken scheint sie zu schlafen. Eine Handbewegung vor ihren Augen – und sie „erwacht“. Spricht und bewegt sich maschinen-ähnlich. Aber: Sie lernt ur-schnell, kann sie doch in Sekunden-Bruchteilen das ganze Internet durchforsten, wenn Lotte ihr von ihrer Lektüre „Die Leiden des jungen Werthers“ von Johann Wolfgang Goethe erzählt, lädt sie ihre Festplatte mit Infos dazu auf und verkündet anderntags stolz, sich sämtliche Goethe-Werke reingezogen zu haben.

Außerdem hört KIM einfach zu – egal was Lotte zu erzählen hat. Obendrein noch, ohne das Gehörte zu beurteilen. Erkennt immer präziser die Gefühle der menschlichen Trainerin, kann darauf immer besser reagieren. Wird für Lotte zu DER Bezugspartnerin, über die sie einerseits Macht hat – etwas, das klassisch patriarchal ist, wie Miro Gavran in seinem Stück „Die Puppe“ herr-lich demaskiert (Links dazu am Ende des Beitrages) – und andererseits sich von ihr wahr- und angenommen fühlt, bis sie sich schließlich in sie verliebt…

Klingt in der vorab- Stück-Beschreibung vielleicht unglaublich – eine junge Frau verliebt sich in eine Maschine; Hääääh, wirklich jetzt??? Doch das Schauspiel von Inés Cihal als diese Roboterin – Kim, weil das ein Name ist, der nicht nur KI für künstliche Intelligenz beinhaltet, sondern auch in vielen Kulturen und Sprachen echt existiert – und von Isabella Kubicek als Lotte mit ihrer schrittweisen Annäherung bis zum Nahekommen hinter den Stellwänden machen diese emotionale unglaubliche Entwicklung sehr glaubhaft nachvollziehbar. Und damit auch mit den emotionalen Brüchen am Ende. Victor Kautsch als der eingangs beschriebene Leiter des Experiments ist von seinem Typ her schon eine Idealbesetzung für solch eine Figur.

Mehr als irritierend ist die Nebenbemerkung, die Lotte in den Mund gelegt wird, dass sie sich vor ihrer Ankunft in Wahlheim nicht zuletzt deswegen so einsam und alleingelassen fühlt, weil ihr bester Freund sich das Leben genommen hat. So hingeworfen in einem Stück für Jugendliche? Und auch von der Dramaturgie her gar nicht wirklich erforderlich. Ihre ausführlicheren Schilderungen, dass er sich emotional von ihr distanziert hat, hätten für die Logik der Psyche Lottes und ihres Weggangs aus dem alten Heimatort vollauf gereicht.

Ein Interview mit „Kim“-Darstellerin Inés Cihal folgt späääter hier.

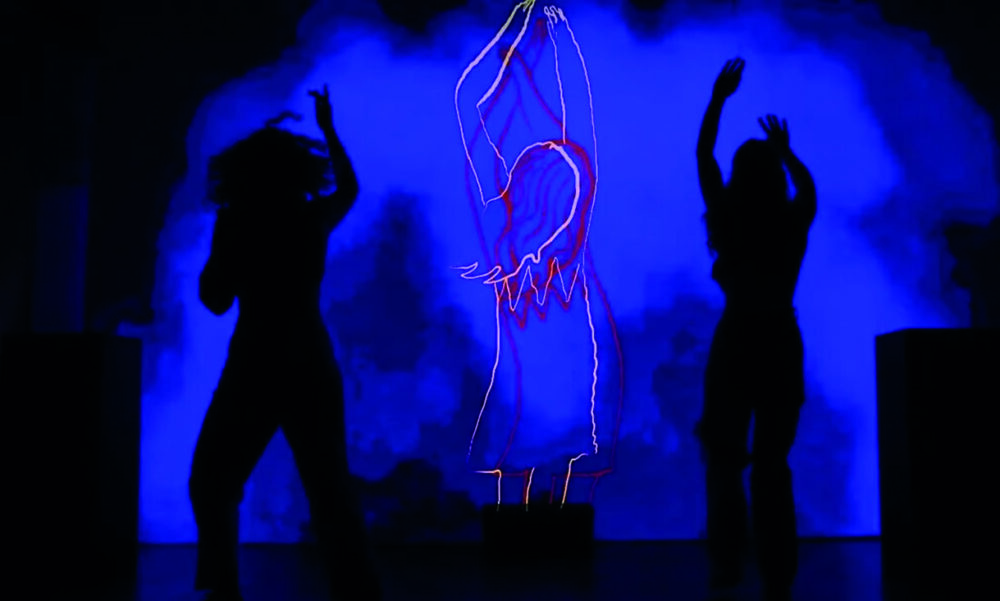

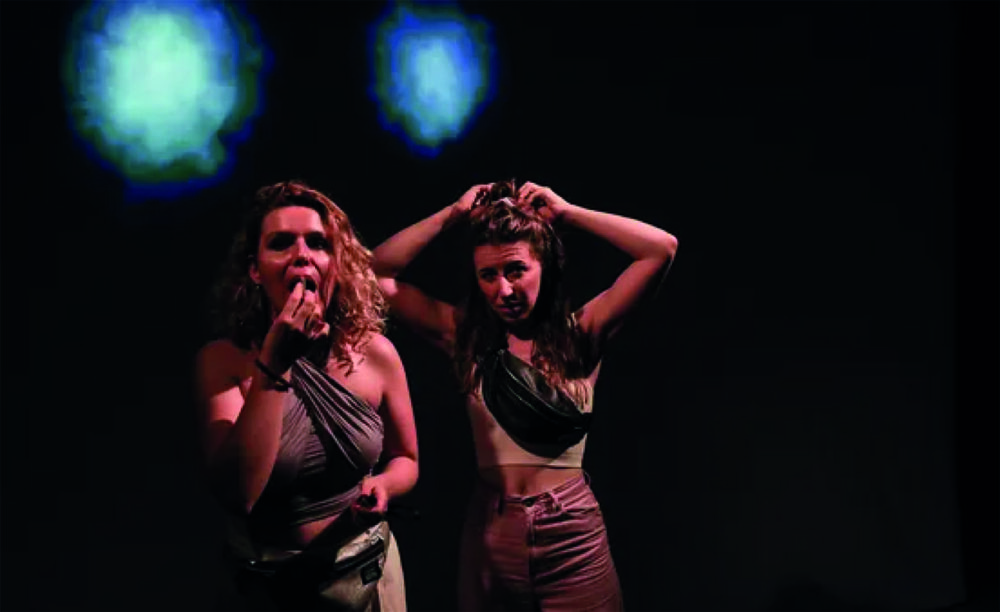

Vom fast sprachlosen Nebeneinanderstehen über heftigste Auseinandersetzungen bis zu einem Ende, das ein Zusammenwachsen des mehrfach gebrochenen Herzens möglich erscheinen lässt. Und dennoch keinen Funken Kitsch enthält. Ein geniales Zusammenspiel zweier Akteurinnen auf der Bühne mit sozusagen einer dritten, virtuellen – über digitale Live-Zeichnungen – und nicht zuletzt der eigens dafür komponierten Musik. Das ist die 1¼-stündige Performance „Kardia“, eine Produktion des nach Calla-Ensembles, benannt nach einer Blume, die fälschlich oft zu den Lilien gezählt wird. Zu den vier Akteur:innen auf und vor der Bühne zählt noch eine Autorin, die in einem langen Ping-Ping mit dem Ensemble Text(teile) beigesteuert hat. War leider nur zwei Mal jetzt (Jänner 2024) im Dschungel Wien zu erleben.

Das junge Ensemble: Lara Katharina Bumbacher und Stefanie Früholz als oft tanzende Schauspielerinnen, Astrid Rothaug, die von ihrem Tablet aus über online-Verbindung auf der Leinwand Hintergründe und immer wieder eine Frauenfigur malt, mit der die Live-Performerinnen interagieren sowie der Musiker Josef Rabitsch; die genannte Autorin: Sarah Milena Rendel.

Die beiden Frauen auf der Bühne tanzen in einem Club ab, kommen zufällig beim (Nicht-)Rauchen vor der Tür ins Gespräch. Erst mehr als schleppend, die eine eher abwehrend. Beide haben anderntags Geburtstag und beide sind irgendwie einsam, vor allem aber auf der Suche – nach sich selbst, nach verschütteten oder zerstörten Gefühlen, kämpfen mit gebrochenem Herzen, stellen sich einzeln und teils dann wieder im Dialog eigenen und gesellschaftlichen Ängsten. Und spielen abwechselnd mit- bzw. gegeneinander sowie im Wechselspiel mit der live digital auf die Leinwand gezeichneten dritten Frauenfigur. Aber auch die teils abstrakt, teils figuralen Hintergründe spielen mit den beiden Performer:innen.

Übrigens: Trotz der ernsthaften, tiefgehenden, intensiven Auseinandersetzung mit (eigenen) Gefühlen durchzieht eine gewisse Leichtigkeit, vor allem Verspieltheit und nicht selten auch Humor den Text.

Die Texte der einzelnen der eineinhalb Dutzend Szenen bestehen vor allem aus vielen Fragen – solchen, die sich nicht nur, aber vor allem Jugendliche stellen. Und so wurde das ursprünglich für ein erwachsenes Publikum gedachte Stück zu einem, das nun vorrangig für 14- bis 18-Jährige gespielt wird, oft in Kombination mit Workshops mit Schüler:innen, in denen diese selber zu Wort, Schauspiel und Tanz kommen.

Und wo sie schon zuvor auf der Bühne erleben – viele Fragen, (fast) alles ist möglich, vieles kann, nichts muss – vor allem gibt es kein richtig oder falsch. Du musst deinen eigenen Weg finden – und davor viel suchen. Auch wenn das Calla-Ensemble selber eine Interpretation der Figuren hat, die es im Nachgespräch auch brühwarm preisgibt, so kannst du es selber doch anders sehen, meinen, fühlen. Ob es dann nur eine oder drei Figuren sind – Weiterentwicklung kommt aus dem Dialog – mitunter auch mit sich selbst.

Das gilt übrigens auch für den Stücktitel. Das Ensemble verbindet mit „Kardia“ vor allem die in der Medizin gebräuchlichen Begriffe im Zusammenhang mit Herz. Dort bezeichnet es im Übrigen allerdings auch den Mageneingang oder „oberen Magenmund“. Nicht selten sprechen wir doch vom Bauchgefühl!

Die Grenze zwischen Speiseröhre und Mageneingang wird übrigens durch eine gezackte Linie gebildet – die sich als Muster auf der digital gezeichneten Figur mehrfach findet – und letztlich auch auf den Jacken der beiden Schauspielerinnen.

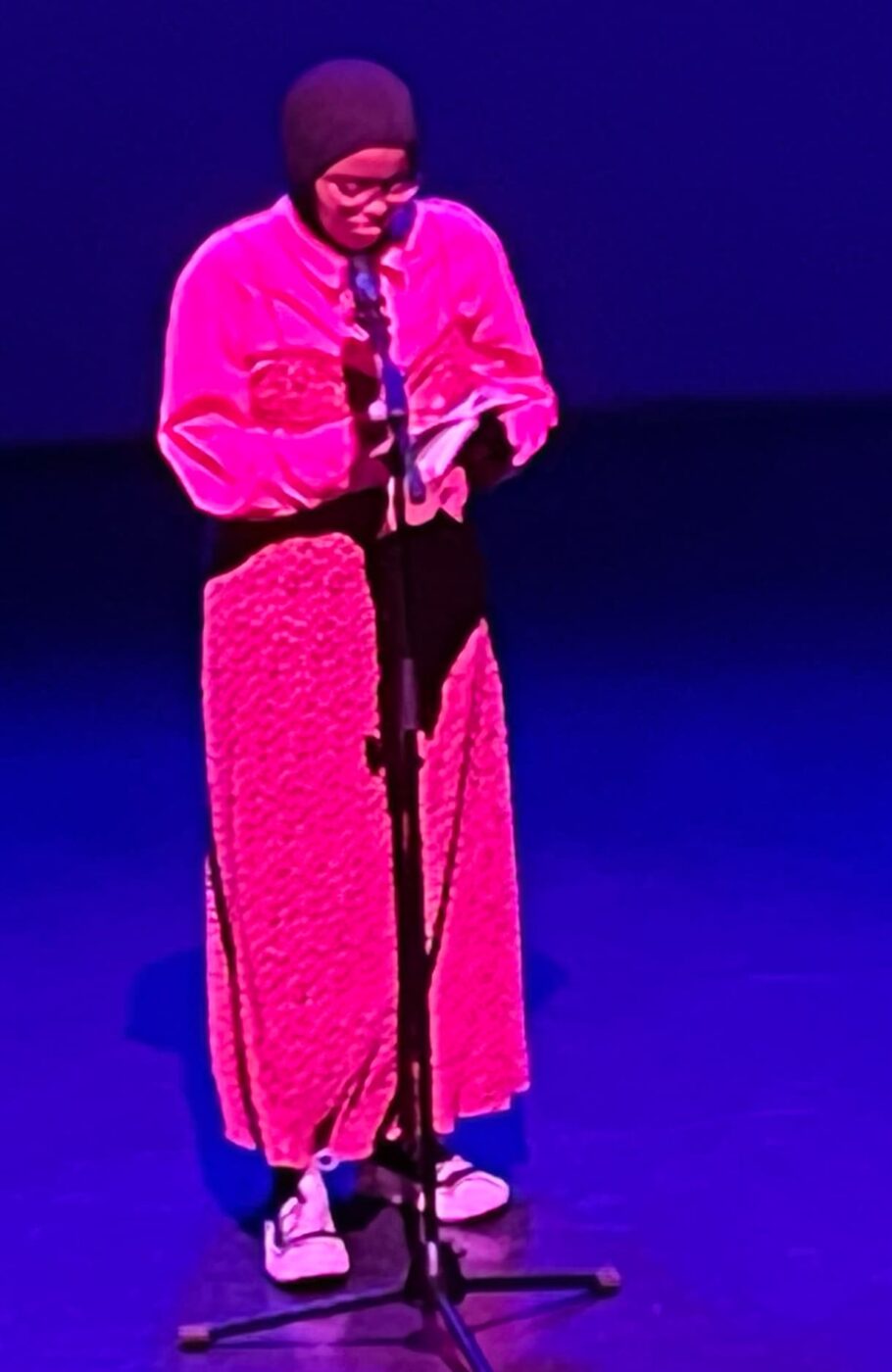

Fast ein Dutzend Jugendlicher und junger Erwachsener traten beim Abend „Wem gehört die Bühne“ im Theaterhaus für vor allem junges Publikum im Wiener MuseumsQuartier ins Rampenlicht. Eine 17-jährige Journalismus-Praktikantin bei Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… interviewte Munira Mohamud.

KiJuKU: War das heute dein erster Poetry Slam oder hast du schon davor bei solchen Veranstaltungen mitgemacht?

Munira Mohamud:Das erste Mal war in diesem Jahr, aber ich kann mich nicht erinnern wann, weil ich so einen Abwehrmechanismus habe, wodurch ich durch Nervosität meine Performances vergesse. (Lacht) Ich kann mich erinnern, ich habe etwas vorgetragen, aber ich könnte nicht sagen, wann es war, aber ich weiß es war dieses Jahr das erste Mal.

KiJuKU: Wo war dein erster Auftritt?

Munira Mohamud: Es war bei „Salam Oida“, einem Verein, der viel mit Kunst und Kultur von Menschen mit Migrationsbiografie und muslimischen Personen macht.

KiJuKU: Welche Bedeutung hat Kunst generell in deinem Leben?

Munira Mohamud: Ehrlich gesagt wollte ich Kunst studieren und Skulpturen machen, aber ich habe realisiert, dass das ein Prestigestudium ist und war verunsichert. Ich habe auch nicht so viele Leute gesehen, die ausschauen wie ich und Kunst machen. Dann war ich so: Vielleicht ist das doch nichts für mich. Zum Glück interessiert mich vieles, ich habe Politikwissenschaften studiert und bin sehr zufrieden damit. Ich habe angefangen zu schreiben, weil es fällt mir sehr schwer, Emotionen zu „expressen“. Vieles unterdrücke ich, deswegen habe ich angefangen zu schreiben. Es ist mir viel leichter gefallen, sie in Schrift festzuhalten, als wirklich zu sagen, was das Problem ist.

KiJuKU: Ist Lyrik deine Lieblingsform des Schreibens?

Munira Mohamud: Lyrik ist meine Lieblingsform, weil sie viel einfacher zugänglich ist als Prosa. Prosa geht sehr oft in die Länge und muss grammatikalisch korrekt sein, auch die Zeichensetzung. Bei Lyrik hast du viel mehr Freiraum, auch Sachen auszulassen, falsch oder anders zu schreiben. Das hat mir voll gefallen, weil dann auch die Angst vorm Schreiben weg war.

KiJuKU: Hast du auch überlegt, etwas in die Richtung zu studieren?

Munira Mohamud: Ich studiere Politikwissenschaft und Chinesisch. Wenn ich Sprache studiere, habe ich Angst, dass mein Interesse verloren geht, weil ich es dann mit Prüfungen und Noten verbinde und dann meine Kreativität verliere. Ich habe oft überlegt, Sprachkunst zu studieren.

KiJuKU: Was brauchst du, um kreativ zu sein?

Munira Mohamud: Es hilft mir voll, wenn ich Ziele habe. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich performe irgendwo, dann fällt es mir auch viel leichter, Gedichte zu schreiben, weil ich ein Ziel verfolge. Ich schreibe auch oft, wenn ich viel fühle. Oft gehe ich noch immer zu meinem Ursprung. Wenn ich Emotionen nicht verarbeiten kann, schreibe ich sie auf. Das sind meistens Gedichte, die nicht vorgelesen werden, weil sie sehr wischiwaschi und persönlich sind. Ich weiß nicht, ob ich Leuten diesen Teil meiner Selbst zeigen möchte – jetzt.

KiJuKU: Gibt es irgendwas Wichtiges, was du der Welt gerne sagen würdest?

Munira Mohamud: Ich möchte einfach Leuten motivieren, die schreiben wollen. Einfach schreiben. Am Anfang kann es Blödsinn sein, aber wenn du dann immer öfter zu deinen Gedichten zurückkommst, merkst du, es entsteht irgendwas. Schreiben ist generell so was Zugängliches von den künstlerischen Formen. Zum Beispiel Malen oder Skulpturen machen ist sehr elitär. Du brauchst Materialien und Geld. Fürs Schreiben kannst du einfach dein Handy herausnehmen und in deine Notizen tippen. Man kann Künstlerin sein, ohne Künstlerin zu sein.

Stefanie Kadlec, 17

„Warum können Skelette so schlecht lügen?“

„Weil sie so leicht zu durchschauen sind!“

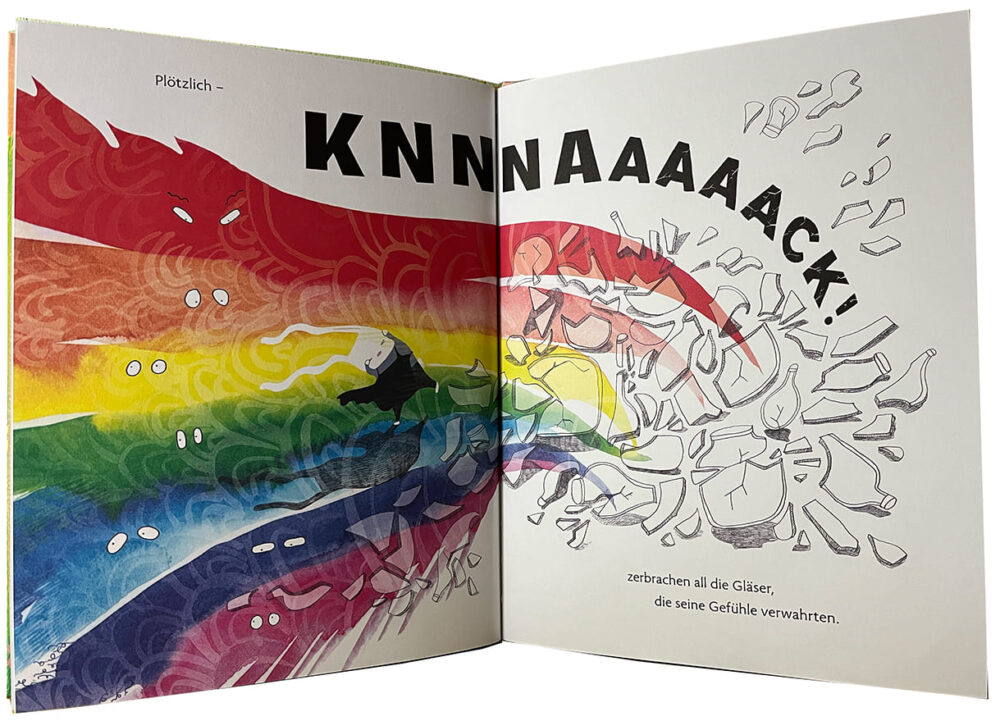

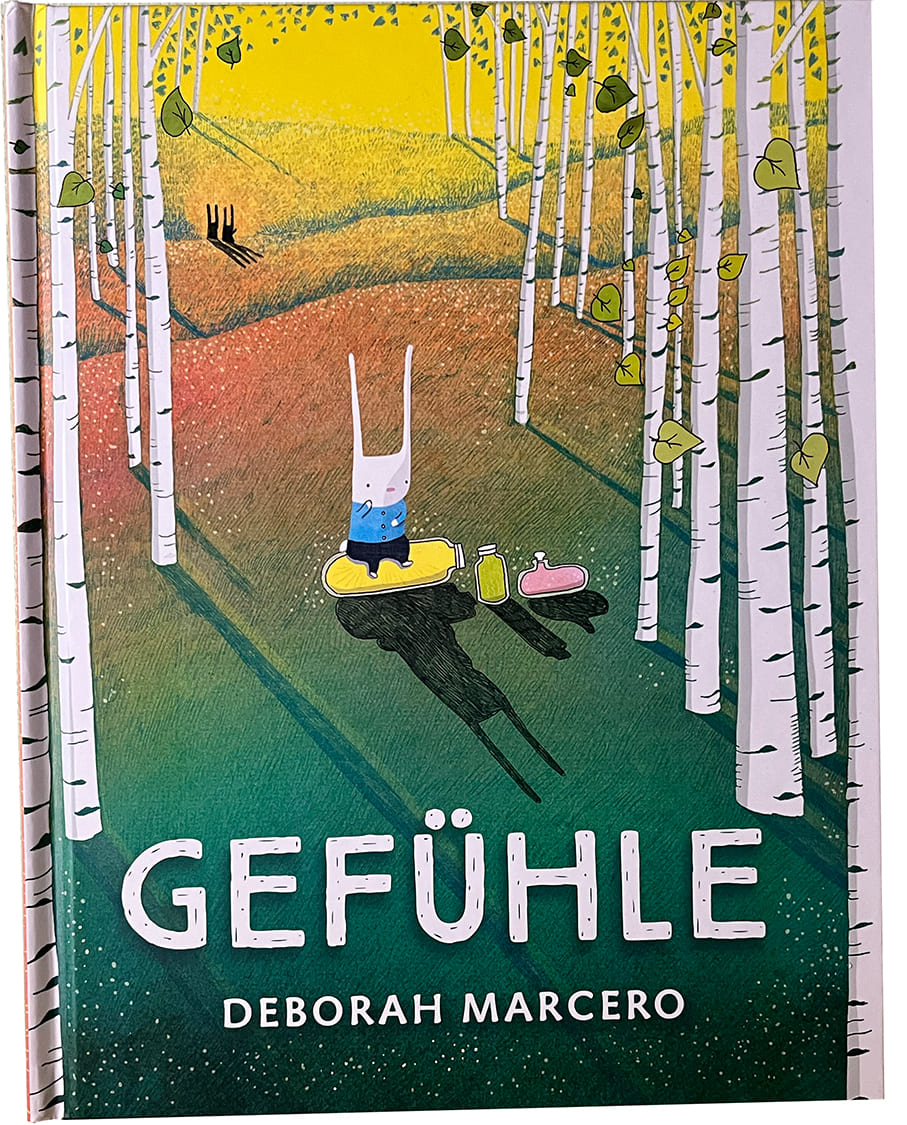

Dieser „gruselige Witz“ ist das zweite Bild samt Sprechblasen im jüngsten – übersetzten – Buch von Deborah Marcero. Wieder lässt sie die Leser:innen und natürlich nicht zuletzt Schauer:innen – es ist ja ein sehr üppig illustriertes Bilderbuch mit wenigen Textzeilen – eintauchen in das (Gefühls-)Leben von Leander, einem hasenartigen Wesen.

Wie schon in ihrem vorigen Werk „Freunde“ – Link zu dieser Buchbesprechung unten am Ende des Beitrages – spielen auch Gläser mit Schraubverschluss eine große Rolle. Sammelte er im ersten alle möglichen Gegenstände, die so auf dem Weg lagen und ihm zumindest ein Schmunzeln ins Gesicht zauberten, so sind hier die Inhalte nicht so greifbar.

Zurück zum Beginn dieses neuen Buches – das übrigens im Original „Out of a jar“ (Raus aus einem Glas) heißt: Leander liebt – das hat sich die Autorin und Illustratorin eben so ausgedacht – Gruseliges: Bücher, Witze, Filme. „Aber“ – so findet es sich gleich auf der zweiten Seite neben seinen geschilderten Vorlieben – „Leander mochte es überhaupt nicht, selbst Angst zu haben.“

Er versuchte dieses Gefühl unter seinem Bett zu verstecken, unter den Teppich zu kehren und so weiter. Nach zwei Seiten, in denen er die Angst wegzupacken trachtete kam er – natürlich, eh klar – auf die Idee, sie in ein Glas zu verfrachten.

Ab dem Moment war er angst-los. Dann aber tauchten andere Gefühle auf, die ihm Sorgen bereiteten: Traurigkeit, Aufregung, Wut, Einsamkeit und noch viele mehr. Aber Leander wusste sich ja zu helfen: Ab damit in das eine, ein anderes und noch ein weiteres Glas… Bis er „fast nichts mehr fühlte“.

Klar, dass die Autorin, die ihre Bilderbücher mit Bleistift, Wasserfarben, Tinte und digitalen Werkzeugen zeichnet und malt, es dabei nicht bewenden lässt. Und so zerbrechen eines Tages alle Gläser – und all die weggesperrten Gefühle überrollten Leander. Natürlich war das in diesen Augenblicken alles andere als leicht für ihn, aber er lernte rasch, den Mut zu haben, zu fühlen…

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen