Für die erste Irritation sorgt das E3 Ensemble mit dem jüngsten Stück, „Eine Ballettoper“ im Theater am Werk (wo die Gruppe erstmals spielt) schon mit der Beschriftung der Sitzplätze: „Prater“, „Ballon Mitte“, und ähnlich fast kryptisch wirkende Bezeichnungen. Die einen wundern sich, dass so viele Sitze schon reservierte seien, andere fürchten: „Oje, steht das für Sitzplatzgruppen, die je nachdem während der Aufführung in irgendeiner Form mitmachen müssen und dritte erhalten die Erklärung: „Parterre“, „Balkon“… sozusagen „verbuchselte Wechstaben“ eines großen Theater-, in dem Fall eher Opernhauses.

Während des Einlasses laufen Buchstaben über ein altes Über-Kopf-Laufband in den früher bekannten roten Leuchtpunkten über der mit einer spiegelnden Folie ausgelegten Boden: „Erster Akt“.

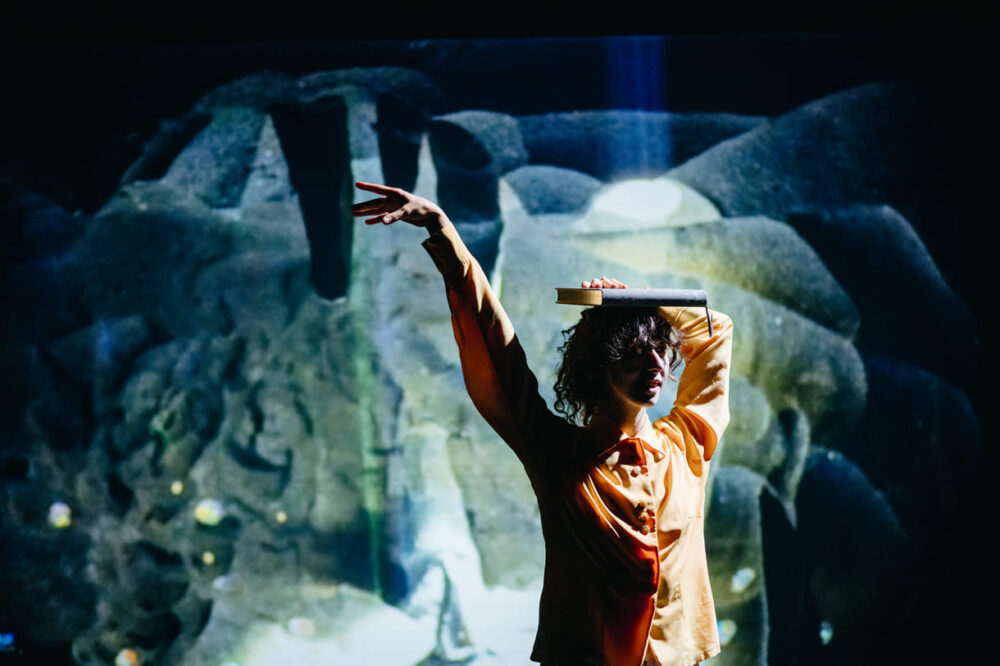

Mit Betreten der ersten Protagonistin leuchtet „zweiter Akt“ auf. Wie später ihre Kolleg:innen ist sie mit einem – in ihrem Fall orangefarbenen – Tutu und einer mächtigen turmartigen Perücke (dazu noch weiter unten) ausgestattet. Von einem kleinen zerknitterten Zettel liest sie einen Text vor, der sich einerseits durch praktisch absolute Unverständlichkeit auszeichnet, andererseits so viele Anklänge an und Ähnlichkeiten zu hochgestochen pseudo-intellektuellem Sprech enthält, dass du ins Grübeln kommst, von wem könnte dieses Zitat stammen. Spoiler: Ein Produkt bei der Entwicklung von „Eine Ballettoper“ (Konzept: Isabella Jeschke, Gerald Walsberger, Sebastian Spielvogel, der auch für die Bühne verantwortlich zeichnet).

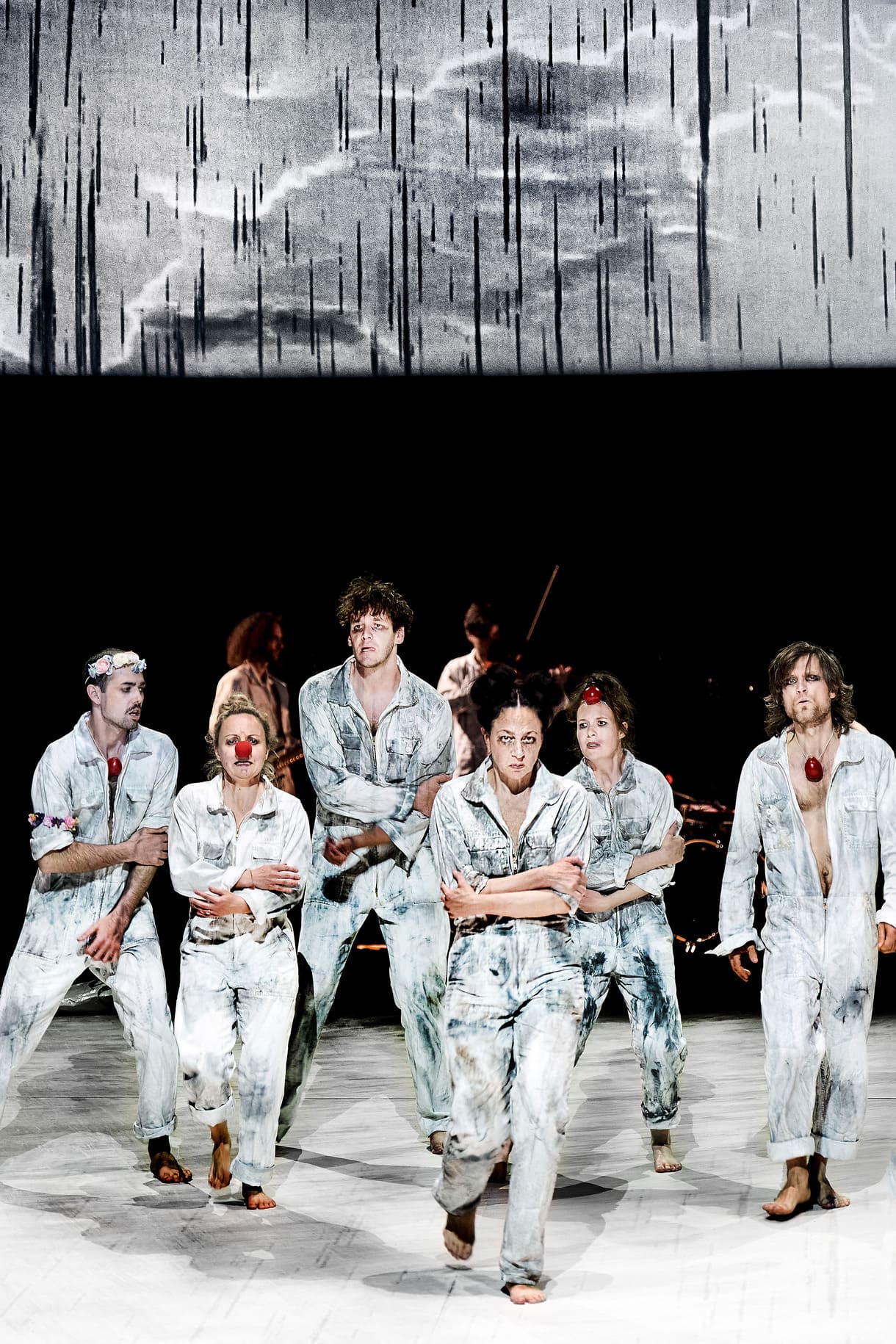

So viele und geballter Text kommt übrigens in der Folge – insgesamt 1¼ Stunden – nie mehr, da beschränken sich die Worte auf Satzfetzen – die pendeln zwischen Dadaismus und bekannten Allgemeinplätzen à la „da müsste man doch, aber…“ oder einem dann doch ganzen Satz: „wichtig, in der gestrigen Zeit ans heute denken“… Wer auch immer von den sechs Darsteller:innen – neben der schon genannten Isabella Jeschke noch Antonia Dering, Lilian Gartner, Leon Lembert, Michaela Schausberger und Gerald Walsberger – so ein Bruchstück ausspuckt – die anderen stimmen in eine Art „blablabla“-Chor ein.

Aber 😉 gesprochen Sprache spielt nur am Rande eine Rolle. Selbst die opernarienmäßig gesungene – mit Versatzstücken aus Französisch und Italienisch – tut nicht viel zur Sache. Über das oben erwähnte Laufband läuft mitunter korrespondierende verspielte Schrift – von GRA GRAZIE L über „Je suis le societe“ (ich bin die Gesellschaft – könnte übrigens auch Firma heißen!) bis zu „ICHICHICH…“ – letzteres übrigens gleich zehn Mal in Serie.

Ins Zentrum stellen Inszenierung und Performance höchst körperliches Schauspiel, tänzerische Bewegungen, Gesang und gekonnte künstliche und künstlerische Auszucker sowie immer wieder gleichzeitig den Kampf um den Platz im Mittelpunkt, um Aufmerksamkeit. Zu viel wurde und wird geredet – ist die Botschaft, die so „nebenbei“ damit transportiert wird. Was hier nun leider nicht so ganz möglich ist, obwohl: mehr als drei Dutzend Szenenfotos sowie das Trailervideo bieten auch Einblicke abseits von Worten 😉

Auch wenn jede Produktion wie vieles, ja das meiste im Leben mehr oder minder Teamwork ist, dreht sich (nicht nur) auf Bühnen nicht selten so manches ums große Ego von Stars und jenen, die gern solche wären. Satirisch und vor allem selbstironisch nehmen die sechs Protagonist:innen derartiges Verhalten und nicht selten sich selbst auf die Schaufel. Führen sich dabei heftigst auf – und haben ihren Spaß an dem (selbst-)zerstörerischen Spiel, beginnen nach und nach Fetzen aus der Spiegelfolie am Boden raus- und Perücken einander vom Kopf zu reißen.

Ruhepol an der Seite der Spiegelfläche: Clemens Sainitzer mit seinem Cello und selbst komponierter Live-Musik – die er nicht nur mit dem Bogen spielt, sondern auch zupfend, in der Art einer hochgestellten Gitarre fast rock-opernmäßig und dem Instrument nicht zuletzt auch mit Trommeln, Kratzen und anderen Behandlungen des hölzernen Resonanzkörpers Töne und Klänge entlockt.

Seine Perücke erinnert an einen Turm aus Lockenwicklern – nur völlig glatt. So wie Carlotta Dering & Marlene van Dieken hier die inneren Kartonröhren von Klopapier-Rollen verarbeitet haben, so bauten sie auch alle anderen Turmfrisuren aus Recyclingmaterialien: Wischmobs, Drahtwascheln, einem Handtuch und die irgendwie an ein Herz – oder zwei Hörner erinnernde Perücke Gerald Walsbergers aus einer Vielzahl von BH – alle eingefärbt in orange, pink, lila Farbtönen wie die Tutus.

„Eine Ballettoper“ ist ein mehr als gelungener Mix aus systemischer Kritik in einer locker-leichten Art mit viel Humor, die mehr noch als den Kopf das (Bauch-)Gefühl adressiert – und in einer Szene rund um „outsourcing“ des Pumpens von Herzen noch deutlich metaphorisch anspielt. Bei den allermeisten Empfänger:innen kommt das auch an. Schade, dass es nur mehr Restkarten gibt – aber eine Zusatzvorstellung am 14. April, der allerdings leider schon in den Osterferien liegt.

Die große Politik mit dem persönlichen Leben zu verbinden und in vielen „kleinen“ Beispielen die großen Zusammenhänge sicht-, hör- und spürbar auf die Bühne zu bringen. Ohne groß zu dozieren. Und schon gar nicht mit erhobenen Zeigefingern. Auch jenseits von Schuldzuweisungen. Mit kräftigen Portionen Selbstkritik in Form von (Selbst-)Ironie. Und das voller Spielfreude und -Lust, sehr oft mit großartiger Musik, die mehr als Hintergrund oder Begleitung ist. Alles samt Anstößen zur (Selbst-)Reflexion auch des Publikums. Das sind die starken politisch-persönlichen Stücke des aktionstheater ensembles.

Bei „Wir haben versagt“ Spielserie erst Dornbirn dann Wien – mussten Ensemble und Regisseur angesichts der aktuellen österreichischen politischen Ereignisse mehrfach Szenen und Dialoge adaptieren. Die Grundgeschichte – Rechtsruck samt aus der Mottenkiste der Geschichte hervorgeholter sich wieder in den Vordergrund drängender toxischer Männlichkeit – hat sich aber „nur“ verstärkt.

Und so tritt daraus folgend Thomas Kolle splitternackt in Power- und Siegerposen ins Rampenlicht. Selbst notdürftig angezogen drängt er sich selbst dann, wenn andere ihre Szenen haben in den Vordergrund. Oder zumindest meint er alles einschätzen, kommentieren zu müssen bzw. verweist er mit vordergründig lobenden Worten Mitspieler:innen an Auftrittsorte im Hintergrund.

Doch gekonnt konterkariert die dieses Mal besonders entfesselt anarchisch spielende Zeynep Alan sein Mansplaining – sei es mit Zunge zeigen oder mit durchaus derben Kommentaren. Allein, der Typ lässt sich davon nicht im Geringsten beeindrucken.

Grandios und durchaus fast einzigartig in der österreichischen Theaterlandschaft spielt Monica Anna Cammerlander über weite Strecken ausschließlich in österreichischer Gebärdensprache. Sie übersetzt aber nicht nur ihre Mitspieler:innen, sondern liefert daneben auch eigenständige Aufritte – und widerspricht damit im Vordergrund mitten auf der Bühne den „Sagern“ und textlichen Einblendungen von Mitspielern, dass Monica angesichts des Rechtsrucks gar nichts mehr sagte. Auch wenn diese Aussage wohl auch dem Gefühl der Sprachlosigkeit angesichts diverser Wahlergebnisse der vergangenen Monate entspricht.

Als vielleicht offensichtlicher Widerspruch in sich tritt Benjamin Vanyek in Erscheinung. Erzählt von einem Artist in Residence-Aufenthalt in Sri Lanka – mit gleichzeitiger scheinbarer Welt-Offenheit und dennoch überheblichem eurozentristischen Gehabe.

Die vier Schauspieler:innen erhalten in vielen Szenen Verstärkung, Unterstützung, Gegenspiel von Danielle Pamp (Gesang) und Jean Philipp Oliver Viol alias YoucancallmeO (E-Gitarre und E-Geige). Letzterer spielt (Eigenkompositionen und berühmte arrangierte Leonard-Cohen-Songs) die allermeiste Zeit der rund 1¼-stündigen Performance in luftiger Höhe auf einer Art Baustellengerüst.

Trump, Putin, Kim Jong Un, Kickl und Konsorten tauchen in Videos im Hintergrund immer wieder auf – und werden am Ende vom Video eines Schaumberges, der analog und real auf einem Podest im Bühnenhintergrund von Anfang an wabbert, überlagert (Bühne/Kostüme: Valerie Lutz; Video: Resa Lut; TikTok: Julius Hellrigl).

Aktionstheater-ensemble-Aufführungen versprühen nicht nur trotz ihrer Ernsthaftigkeit viel Spielwitz und Humor, sie lassen sehr oft das eigene Publikum nicht außen vor – berühren, nicht selten auch nicht nur angenehm, weil die Performances als (An-)Klage immer wieder in kleinen und doch so großen Alltagsbeispielen, vermitteln: Wir alle, die für eine andere, offene, liberale, multikulturelle Gemein- sowie Gesellschaft eintreten, tun dies einerseits oft selbst nicht wirklich konsequent. Und vor allem oder genau dadurch können wir zu wenige andere Menschen davon überzeugen, so dass es überhaupt soweit kommen konnte, wie es jetzt ist.

„Wir haben versagt“ – dann sicher mit einigen erforderlich werdenden Adaptionen – wird im Rahmen einer Trilogie in ca. einem Jahr wieder erst in Dornbirn (Spielboden) dann in Wien (Theater am Werk) zu erleben sein – gemeinsam mit dem Vorgängerstück „All about me – Kein Leben nach mir“ sowie dem nächsten Stück „Ragazzi del Mondo – nur eine Welt“ (Juni 2025) zu erleben sein.

Übrigens mit „All about me“ wurde das aktionstheater ensemble an den Broadway in New York (ATM Manhattan) eingeladen, wo im Oktober natürlich in englischer Sprache gespielt wird.

Ich, ich, ich – was kümmert mich der „Rest“? „All about me – kein Leben nach mir“, die jüngste Performance von aktionstheater ensemble – nach der Vorarlberger Aufführungsserie nun in Wien im Kabelwerk (Theater am Werk) zu erleben, verknüpft wie immer von sehr persönlichen Schicksalen ausgehende Gefühle mit mehr oder minder dezenten Querschlägen zur gesellschaftlichen Entwicklung – Texte: Martin Gruber, das Ensemble sowie in diesem Fall zusätzlich Wolfgang Mörth.

Hinter Rechtsruck(erl) bzw. mit diesem verzahnt, ihn erst ermöglichend steckt Ent-Solidarisierung. Individualisierung auf die Spitze getrieben, weniger als Freiheit der/des Einzelnen, mehr als Rücksichtslosigkeit allen anderen gegenüber. Kein neues Phänomen, erinnert sei an die „Ich-AG“ des einstigen „viel zu schönen, schlauen“ blau-schwarzen Finanzministers etwa. Oder den in Abwandlungen Jahrtausende alten Spruch „hinter mir/uns die Sintflut“.

Rhythmisch, choreografisch haben Isabella Jeschke, Andreas Jähnert, Thomas Kolle, Kirstin Schwab, Tamara Stern und Benjamin Vanyek ihre immer wieder herausragenden Solo-Auftritte aus der Gruppen-Choreo. Als Motor fungieren die überragenden Live-Musiker Andreas Dauböck (Schlagzeug, Stimme), Ernst Tiefenthaler (Ukulele), Emanuel Preuschl (Bass, elektronische Instrumente) und Jean Philipp Viol (Geige). Wie immer mit teils extremen körperlichen Einsätzen. (Fast) alle in diesem Fall mit unterschiedlichen Clowns-Nasen – Närr:innen-Freiheit, die Wahrheit zu sagen/spielen?!

Tamara Stern zerreißt es schier, als sie ihren Ärger, ihre Wut, ihren Zorn vor allem über den Krieg im Nahen Osten auf hebräisch aus ihren Eingeweiden herausschreit. Thomas Kolle kommt das Speiben als Andreas Jähnert sich für den Vortrag eines Gedichtes bei Wirtschaftsbossen lobt. Da reckt’s etliche im Publikum – nur Augen zu oder Wegschauen stoppt das eigene Hochkommen-Empfinden. Und der Spruch: „Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte“, schießt ins Hirn.

Großartig auch Isabella Jeschke, die immer wieder darauf hinweist, dass die erzählten Geschichten der anderen (nicht nur) sie nicht interessieren könnten. Berührend vor allem aber ihre Abhandlung über Berührungen. Ob es möglich wäre, wen zu umarmen, die/der gar nicht da ist? Oder doch lieber eine/n Anwesende/n. Und so krallt sie sich Kirstin Schwab, die zuvor über die Verantwortung gegenüber (möglichen) Kindern intensiv verhandelt, und drückt sie an sich. Was der aber so ziemlich genau nicht behagt, wie sie mit ihrem Gesichtsausdruck wortlos sagt. Last, aber sicher but not least, sei Benjamin Vanyek

Mit seiner perfekt gespielten naiven Herzlichkeit und einer Art „Mutterwitz“ erwähnt. Wenn’s heftig werde, habe seine Mutter immer gesagt: Schlof di aus!“ Versöhnlich bringt er einen Kuchen mit Kerzen auf die Bühne – was zum Fress-Massaker samt Knabberzeugs aus einem XXL-Sackerl – und das auf den Boden gestreut und von diesem schleckend wird.

Heftig der Schluss – die Bühne von den Musikern dominiert singen sie „I know, Future is gone, and the Heart filled with Stones“. Die Zukunft ist vorbei, Herzen mit Steinen gefüllt – sch… – sollten wir da nicht was dagegen tun?!

In Uniformen, die an Flugbegleiter:innen oder Raumfahrer:innen erinnern, tritt die Crew auf (Kostüm: Nadine Cobbina). Und stellt sich als Bot:innen heraus. Sie überbringen Nachrichten. Zwischen Raum und Zeit sozusagen. Mit Anklängen an antike Geschichten. Troja fällt mehrfach. Und indirekt auch im Titel, wurden Überbringer schlechter Nachrichten für diese selbst immer wieder bestraft, mitunter sogar getötet.

Die neuzeiltichen Bot:innen sind dafür immer in Eile, gehetzt zwischen da und dort, einst und jetzt.

Zeynep Alan, Julia Pitsch, Morteza Tavakoli und Charlotte Zorell fassen in „PLEASE – Don’t shoot the Messenger“ im innerstädtischen Theater am Werk ihre Aufträge / Nachrichten bei einer Art von Satellitenschüsseln mit dicker Rohrleitung (Bühne: Markus Liszt, Daniela Schindler) aus. Nicht die allgemeinen Nachrichten, die Online, via TV, Radio oder gedruckt in Zeitungen erscheinen, sondern persönliche. Und da es sich stets um Bad News handelt, haben Menschen sie ausgelagert: An eine Agentur, die für Perfektion, Leidenschaft, Effektivität, Anfang, Sicherheit, Entkommen steht – was eben PLEASE ergibt. Wobei die Begriffe möglicherweise gesucht und gefunden wurden, um das englische Wort für Bitte aber ebenso für erfreuen oder zufrieden stellen zu ergeben.

Ausgelagert wird ja vieles – Geschäftstüchtige können aus allem und jedem ein Business machen. Warum nicht auch für die Überbringung schlechter Botschaften? So das Konzept dieser Agentur. Die Mitarbeiter:innen perfektionieren die Verpackung übelster Mitteilungen in feine Worte – ob geschwollene Formulierungen oder vorgespielte Einfühlsamkeit. Vieles ist möglich. Ja sogar Umdeutungen – das zeigen literarische ebenso wie historische Beispiele. Vom „Wahrheitsministerium“ in George Orwells „1984“ bis zur realen Message Control des jungen Alt-Kanzlers reichen die Umdeutungen durch „Verpackung“ bzw. Herr-schaft des Marketings über den Inhalt.

In diesem Stück von diverCityLab – Text: Pau R. Bernat, Regie: Leonardo Raab; Dramaturgie: Aslı Kışlal, Anna Schober – geht’s um echte, schlechte Nachrichten, die einfach nur in verdaulicher Form an die Empfängerin/den Empfänger gebracht werden sollen. Doch was ist mit der Botin da rechts vorne? Die hat unter ihrer Empfangs-Schüssel eine versperrbare Lade. Heimlich. Klar, irgendwann fällt’s auf. Und die anderen drängen sie, das Versteck zu öffnen. Sie (Zeynep Alan) ließ Nachrichten verschwinden, die sie für zu unerträglich hielt. Da es sich letztlich doch nicht nur um individuelle Schicksalsschläge handelt – hätte das Nicht-Überbringen von Nachrichten den Lauf der Geschichte verändert? Schlimmeres verhindert? Eine Frage, die in den Raum geworfen – und nicht direkt adressiert, aber doch – ans Publikum weitergeleitet wird; sozusagen als Hausaufgabe.

Dennoch werden die Zuschauer:innen damit nicht entlassen. Es folgt – ohne Pause – ein zweiter, recht schräger Teil, den Anillo Sürün, der von der künstlerischen Mitarbeit zum kurzzeitigen Schauspieler avancierte, einleitet. Vorbereitung für eine TV-Talk-Show mit dem programmatischen Titel „Hart, aber sehr“. Und hier ist sie die umwerfende… – Charlotte Zorell als überdrehte Charly Forelli, Moderatorin einer Art TV-Talkshow, macht eine Talk-Gästin, die ohnehin schon von schlechten Nachrichten depressiv ist, vor fiktiver laufender Kamera erst recht fertig. Wobei ihr ein weiterer Gast, Psychodoc-Experte (der sehr wandlungsfähige Morteza Tavakoli, der im Laufe des Abends neben dem Nachrichten auch noch als Fahrradbote auftritt), äußerst behilflich ist.

Schließlich tauchen die Agent:innen nach und nach noch in einer Art überdimensionalen, vertikalen Hamsterkäfigen auf. Können sie sich daraus befreien?

Die Bühne im Theater am Werk Petersplatz ist dieses Mal komplett umgedreht. Das Publikum sitzt auf Tribünen an jener Stelle, wo sonst gespielt wird. Gegnüber macht die abgebaut Tribüne dafür die geschwungenen Treppen mit verschnörkeltem Geländer – und viel Platz frei für das Schauspiel – die schon erwähnten Nachrichten-Schüsseln und -Schläuche sowie Monitore für Video-Projektionen (Pablo Trujillo Tobaria). Neben dem dynamischen, phasenweise witzigen Spiel verleiht die Musik (Uwe Felchle) der Aufführung (1 ¾ Stunden) den zusätzlichen Schwung.

Zum vierten und nun abschließenden Mal lässt sich das Theaterkollektiv „Spitzwegerich“ wie schon bei den vorangegangenen vom jeweiligen Raum zu den Geschichten und Szenen inspirieren. (Gehäuse) nannte/nennt sich die Serie. Waren’s im ersten „Gehäuse“, einer ehemaligen Parfümerie Gerüche, später in einer einstigen Hand-Web-Teppich-Produktionsstätte Arbeit und „Verweben“, beim „Hin & weg“-Festival in Litschau (NÖ) Graben und Wasser, so wird’s dieses Mal „goldig“ einer- und sozusagen „unterweltlerisch“ andererseits.

„(Gehäuse): Aurum“ (lateinisch für Gold) spielt sich in der Spielstätte Petersplatz von „Theater am Werk“ ab (es gibt auch das in Meidling, am Gelände des ehemaligen Kabelwerks). An der vorvorigen Jahrhundertwende – vom 19. zum 20. – beherbergten die heutigen Theaterräume, in denen davor ein Jazzklub war, ein „Vergnügungs-Etablissement“ mit dem Titel Eldorado (El Dorado aus dem Spanischen: Der Goldene). Neben jungen „Nixen“ eines Nachtclubs boten die Besitzer offenbar auch einige menschliche Attraktionen an, wie sie auf Jahrmärkten gang und gäbe waren, sozusagen Menschen-Zoos, hier „kleinster Mann“ und Frau mit den längsten Haaren der Welt.

Bei der Recherche zu dem Ort stießen die Theaterleute als einzige Quelle auf Zeitungsinserate, in denen genau die beiden letztgenannten auftraten. Den „kleinsten Mann“ lässt hier die Figurenbauerin und -spielerin Rebekah Wild schon vor Beginn des Stationentheaters im Foyer immer wieder – in einer Bauchladenbühne – auftreten. Perfekt stolziert das Püppchen gesteuert von ihren Händen in dieser Manege. Gegen Ende der gesamten Performance (ca. 70 Minuten) im komplett umgebauten großen Theaterraum führt Rebekah Wild den Kleinen an der Oberkante einer Wand mal gehend, mal laufend, mal den Kopf verlierend derart gekonnt, dass selbst aus dem entferntesten Winkel jede einzelne Bewegung rund und gut sichtbar zu erkennen ist.

Emmy Steiner schlüpft unter eine 1,80 Meter lange grüne Perücke – mit Stock von der Schulter aus in die Höhe gehalten, um die genannte Attraktion in verschiedenen der Stationen zu spielen. Am Ende hat sie darüber noch eine zweite solche Perücke, die Simon Dietersdorfer in der Schlussszene übergestülpt kriegt, wo sich beide in „Pools“ als Wasserfrau und-mann niederlassen.

Denn einen solchen, noch dazu riesigen, Pool soll es hier im „goldenen“ Vergnügungstempel – den Anzeigen nach – gegeben haben. Er ist aber auch eine Erinnerung an (Gehäuse) 3 und den See in Litschau. Von wo „Spitzwegerich“ eine riesige Wassermann/frau-Puppe, die nur von drei bzw. vier Leuten an Stäben schwebend bewegt werden kann, hierher gebracht haben. Denn diese letzte Etappe ist auch als Vereinigung der vorherigen gedacht (Text: Franziska Füchsl, Natascha Gangl, Max Höfler; Choreographie: Martina Rösler, Emmy Steiner; Dramaturgie: Birgit Kellner, Alexandra Millner).

Während die letzte Station – an diesem Abend – wie schon erwähnt als einzige für alle gemeinsam im großen Saal stattfindet, steigen die anderen in Nebenräumen, Garderobe, Werkstatt, Bar bzw. eine gar im Keller. Roh und unbehauene Ziegelwände, im Hintergrund eine fast „zerbröselnde“ metallene Wendeltreppe, in einer Ecke hängt dafür eine Disco-Kugel. Davor heizt der Eldorado-Co-Besitzer und vormalige Blutwurstverkäufer Johann Bistricky (Simon Dietersdorfer) als DJ ein.

Ein besonderes Erlebnis ist unter anderem die wandelnde Riesenklarinette (Reminiszenz an den Jazzclub von Fatty George alias Franz Georg Pressler), in der Lisa Furtner steckt. Für bitterbösen Humor sorgt ein „Gehirn“, das sich in eine Art sprechenden Wurm verwandelt und später irgendwie ferngesteuert – oder aufgezogen (?) – über den Boden düst – „künstliche Intelligenz“? Die menschlichen Gegenübers in der „Hirn“-Szene sind die Frau mit den langen Haaren und jene mit der Taucherkugel um den Kopf (Flora Valentina Besenbäck, die mit Felix Huber, Birgit Kellner, Christian Schlechter und Rebekah Wild auch für die aufwendige Ausstattung der Produktion zuständig ist).

Die Performances in den verschiedenen Räumen werden immer wieder von Musik begleitet, untermalt (Komposition und Live-Musik: Simon Dietersdorfer, Manfred Engelmayr, Anna Clare Hauf). Nicht nur hörens- sondern vor allem sehenswert, wie „Fredl“ (Engelmyer) die E-Gitarre mit einem Feder-Wedel spielt oder später aus ihr ein Schlaginstrument macht.

Ein vergnüglicher „goldiger“ Abend mit echten – und auch fiktiven – Einblicken in die Geschichte dieses heutigen Theaterorts.

Wundersam und immer wieder auch sonderbare Welten sind es, in die das Trio auf der Bühne das Publikum eintauchen lässt – mit ihnen. Manches Mal gemeinsam, dann wieder getrennt agieren Didem Kris, Berk Kristal und Defne Uluer spielend, tanzend, (poesie- bis hin und wieder geheimnis-)voll redend auf der Bühne – vor und in projizierten Hintergründen. Die kommen live von kleinen Modellen, die via Handy-Kamera gefilmt und eingeblendet werden (Bühne: Markus Liszt, Flo Botka, Michi Liszt). Und reichen von einem fast unheimlichen Wald mit lebendig werdenden Wurzelwesen bis zu einer Gemeinschafts-Latrine (Toilette mit Loch im Boden).

Sie alle tauchen ein in Träume, treffen verwundert aufeinander, pendeln zwischen Traum und Wirklichkeit – somit zwischen Eintauchen in unkontrollierbare Welten und der (nachträglichen) Betrachtung von außen. Das Geschehen wechselt auch zwischen alltäglichen Verrichtungen (Klo-Gang) und philosophischen Betrachtungen über ihr Leben sowie das Dasein im Allgemeinen.

Zu Beginn sitzen sie wartend auf einer Bank – Zuggeräusche donnern an aller Ohren vorbei. Wohin führt die Reise. Defne Uluer mit einem Buch in Händen, Didem Kris mit einem grauen Bündel, das sich später irgendwie als Stein entpuppt, sozusagen ein weibliches Gegenstück zu Sisyphos, der in der griechischen Mythologie einen Stein immer bergauf rollt, der ihm knapp vor dem Gipfel entkommt und nach unten kullert. Berk Kristal eher entspannt und ohne Gepäck.

In ihren Bewegungen und Monologen bzw. Gesprächen (Deutsch, Englisch, Türkisch) werden die drei Künstler:innen von Musik begleitet (Komposition: Uwe Felchle). Da das genannte Trio, von dem die ersten beiden „Out Loud“, das noch bis 25. Oktober 2023 im Theater am Werk/Petersplatz zu erleben ist, die Performance auch selber entwickelt hat, sorgten für die Sicht von außen und die Dramaturgie Aslı Kışlal und Anna Schober.

Eine dichte, immer wieder überraschende einstündige Performance, die häufig auch Assoziationen zu eigenen Träumen auszulösen vermag. Und vor allem gegen Ende für Verblüffung sorgt, sie sich Didem Kris zu einer Art Paket selber verschnüren kann – um dann von ihren Kolleg:innen auf dem Silbertablett serviert zu werden.

„Alle checken alles, nur du nix!“ – das war Nummer 3 auf der 55-teiligen Horror-Liste, aus der Barbi Marković beim Kultursommer im Vorjahr las – mehr dazu im Link am Ende dieses Beitrages. In der Zwischenzeit hat sie ihren dritten Roman „Minihorror“ (nach „Superheldinnen“ und „Die verschissene Zeit“) veröffentlicht– übrigens mit einer weit längeren, anderen Horror-Liste im Anhang. Schon am Vorabend der Bucherscheinung startete eine Bühnenversion von diverCITYLAB im Theater am Werk-Meidling.

Mini – so heißt eine der Hauptfiguren im jüngsten Marković-Kosmos. Sie, aus Serbien, und Miki, aus Oberösterreich, sind ein Paar. Mit alltäglichen kleinen Katastrophen, die sich nicht selten zu fast selbst- und einander zerfleischendem Horror auswachsen. Und wie die Autorin es in praktisch all ihren Texten anlegt, immer mit einem kräftigen Schuss schrägem Humor und (Selbst-)Ironie.

Ob beim Einkaufen, dem Streit darüber, dass die eine von dem anderen und umgekehrt, zu wenig über deren/dessen Familie erzählt bis zum versuchten Eintauchen in diese Welt des/der anderen oder beim (vergeblichen?) Warten auf die Lieferung einer neuen Küchenplatte… Was sind schon die großen Weltsorgen gegen den Horror, sich möglichst „normal“ einzurichten und dann an allen Ecken und Enden gegen Hindernisse und Beziehungsprobleme zu rennen – und das in einer bitterbösen Form in der das Publikum sehr viel darüber lachen kann; nicht zuletzt deswegen, weil es so manches aus eigenem Erleben kennt. Samt der mehrfach ventilierten Frage, „lebe ich eigentlich noch wirklich?“ inklusive auf die Schaufel nehmen eines darauf Bezug nehmenden Werbespruchs.

diverCITYLAB-Gründerin Aslı Kışlal hat den Ton der Autorin aufgenommen, so manche Sätze auch selber erfunden. Und in der Inszenierung den Gag aus den zwei I-Punkten im Titel-Schriftzug des Buches aufgenommen: Mini und Miki treten mit den weltbekannten großen runden schwarzen Ohren sowie ebensolchen Clown-Nasen (Kostüm: Nadine Cobbina) auf. Womit ihnen gleich vom ersten Moment an eine zusätzliche schräge Dimension verliehen wird.

Dennis Cubic, Deborah Gzesh, Isabella Händler, Jonas Kling, Kari Rakkola und Violetta Zupančič sind alle abwechselnd, durcheinandergewürfelt mal die eine, dann die andere Hauptfigur. Mitunter schlüpfen sie – mit ein wenig anderer Verkleidung – auch in Nebenrollen, etwa Minis Großmutter (Kari Rakkola) in einer sarkastischen Szene in der Mini mit unzähligen Verwandtem auf engstem Raum leben muss, aus dem sich nach und nach einige durch Wegziehen, andere durch Tod entfernen, bis das Trio Mini, Mutter und Oma überbleibt…

Die schräge Szenerie wird durch Live-Musiker und fallweise auch Sänger Uwe Felchle zu einer witzigen Show abgerundet, mit einigen Momenten in denen auch Bühnenelemente (Bühne und Requisite: Markus Liszt, Je.Jesch, Michi Liszt) für Überraschung sorgen.

Jennifer, Minis Cousine und „fleischfressendes Monster“, aus dem Roman von Barbi Marković taucht in der Inszenierung als furchteinflößendes animiertes Schattenmonster an den Wänden auf – samt Interaktionen mit Schauspieler:innen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen