Im überdachten Teil des Arkadenhofes wartet ein riesiges Gehirn in verschiedenen Farben – außen dran kleben Zettel, welche Region wofür in unserem Kopf zuständig ist, um Informationen zu erhalten und Befehle für Handlungen zu geben. Innen drinnen durchziehen symbolische Fäden mit etlichen grauen Stofffiguren das Netzwerk in unserem „Oberstübchen“ samt vielen Verknüpfungen und Verbindungen. Daneben wird anhand von Stoffpuppen erklärt wie Informationen ins Kurzzeitgedächtnis wandern, dass dort nur begrenzt Platz ist… Einen Tisch weiter gibt’s die Hirnregionen als Stoff-Puzzleteile.

Ein Stück weiter produziert ein Roboter eine Palatschinke nach der anderen, lässt in einem Kreis Schoko-Soße darauf tropfen, rollt sie ein und auf ein von Menschenhand vorbereitetes Stück Küchenrolle gleiten – fertig zum Verzehr für das nächste interessierte Kind.

Es ist Forschungsfest. Noch am Sonntag (23. März 2025; siehe Info-Box am Ende des Beitrages) kannst du im Arkadenhof sowie im großen Festsaal des Wiener Rathauses an rund drei Dutzend Stationen in unterschiedlichste, spannende Wissenschaftsgebiete eintauchen.

Neben den schon genannten Bereichen, warten viele unterschiedliche 3D-Drucke – bis hin zu Ersatzteilen im menschlichen Körper, die bei Operationen eingesetzt werden können. Wie ein Algorithmus funktioniert, ist anhand von analogen (Bewegungs-)Spielen auf einem großen Spielfeld oder bei einer Tafelwaage ansatzweise nachvollziehbar.

Wie sich Töne, Klänge, Musik im Hirn und auf Gefühle auswirken kannst du ebenso ausprobieren wie, ob und wie leicht es möglich ist, beim Trommeln in einer Gruppe zu gleichem Rhythmus zu kommen. Und weshalb bei Rhythmischen Arbeiten Gesänge helfen (können).

Im großen Festsaal des Rathauses herrscht mitunter dichtes Gedränge im Mittelgang, links und rechts wartet eine spannende Attraktion nach der anderen. Vom Pflegeroboter über deinen eigenen Parcours für einen kleinen Roboter bis zu vielen unterschiedlichen Sprach-Stationen. So kannst du versuchen über Kopfhörer einen Satz einem der österreichischen Dialekte zuzuordnen – und im Vergleich dazu erfahren, wie eine Künstliche Intelligenz diese schon richtig oder nicht verortet. Viele der Sprachen und Schriften, die von Wiener:innen verwendet werden, findest du, kannst aber auch lernen, deinen Namen in Gebärdensprache zu zeigen. Oder versuchen, einen Lego-Bausatz richtig zusammenzustellen – und das mit verbundenen Augen und gehörter Anleitung über eine Website.

Und einer der jüngsten Forscher erklärt sein kompliziertes Wissensgebiet anhand von Online-Videos aber auch einem von ihm selber gebastelten Puzzle. Mit Hilfe von einem lernenden Algorithmus will er mithelfen, Krebszellen frühestmöglich zu entdecken. Mit diesem Projekt war Alessandro Rodia im Vorjahr ins Bundesfinale von Jugend Innovativ gekommen und mit einem der Anerkennungspreise sowie einer Einladung zur internationalen Wissenschaftsmesse in Luxemburg belohnt worden.

Auf der Bühne im Rathaus warten Tische, wo du auf Zettel mit dem lachenden Smilie-Logo des Forschungsfestes deine eigene Idee für eine dir wichtige Forschung oder anderes zeichnen und schreiben kannst. Vom Aufräumroboter bis zu einem Zauberstab, um aus einem Pferd ein Einhorn zu machen, fanden sich beim Reportage-Besuch von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… schon an die große Wand gepinnt. Vor allem aber kam sehr oft vor: Weniger Autos, mehr Bäume und Blumen, weniger Mist, und keinen Müll auf den Boden werfen…

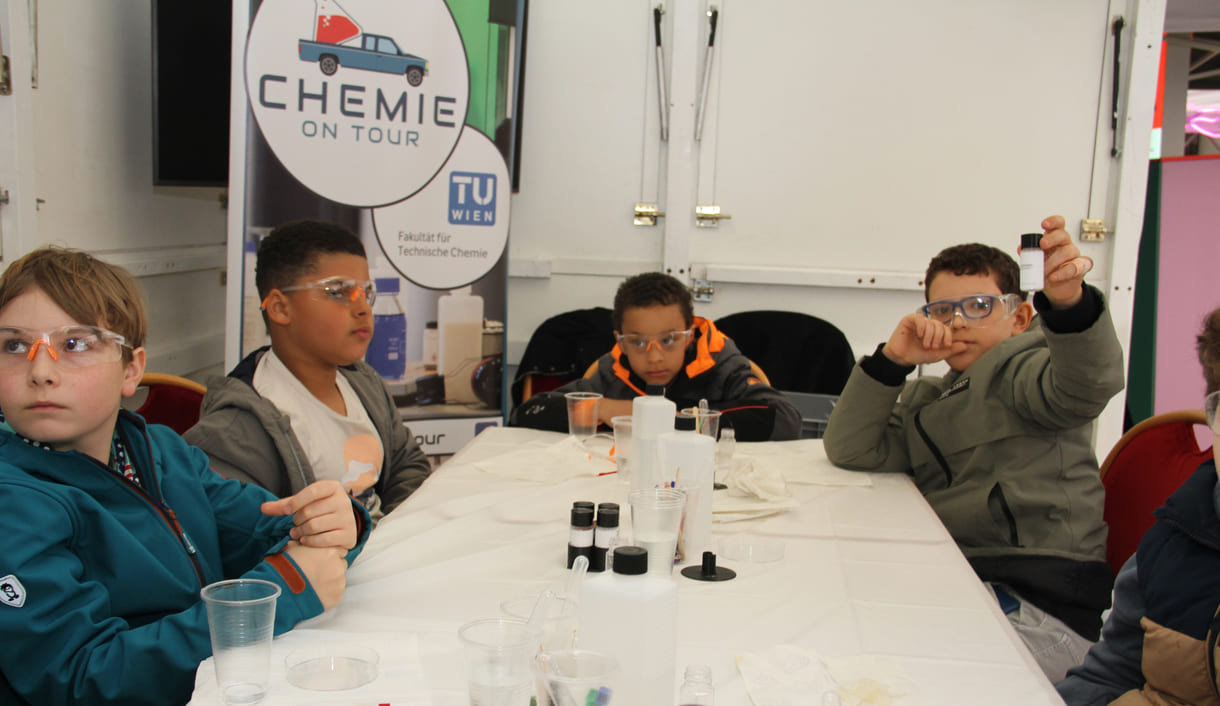

Über die vielen Stationen hinaus, wo du einfach jederzeit das eine oder andere ausprobieren, spielen, erfragen kannst, gibt es noch eine Reihe von Workshops. Für die musst du dich anmelden, weil sie nur funktionieren, wenn erstens kein ständiges Kommen und Gehen und zweitens nur jeweils eine begrenzte Zahl von Teilnehmer:innen mitachen kann, damit alle was davon haben. KiKuKU begleitete einen der Workshops von Chemie on Tour. Drei teils „zauberhafte“ Experimente konnten die Kinder durchführen und Medien begleiten. Wie sich Wasser mit rotem Pulver fast magisch in grüne Flüssigkeit verwandelt – mit Hilfe von Drähten sich dieses wieder in grün und rot teilt; tiefblaues Wasser blass wird und mit Hilfe einer Mini-Taschenlampe wieder dunkel wird und eine kleine Backpulver-Rakete – siehe Fotos und Video.

„Alles keine Zauberei, „nur“ Chemie!“, sagt eine der Mentorinnen im Workshop, die auch aus „Fakt oder Fake“ im TV (ORF) bekannte Chemikerin Stefanie Allworth.

Die Schweiz – auf den ersten Blick und in vielen Köpfen wohl DAS Land der Vielsprachigkeit in Europa. Französisch, Italiens und Rätoromanisch (wobei es da mehrere Sprachen gibt) neben Deutsch – und letzteres vor allem in verschiedenen Dialektausprägungen. „Hochdeutsch ist für viele im deutschsprachigen Teil des Landes die erste Fremdsprache“, sagte ein Teilnehmer des Symposiums „Theater für junges Publikum in einem vielsprachigen Land“. Dies fand am vorletzten Tag des Festivals „jungspund“ (nicht nur) für junges Publikum statt.

Aber ist es wirklich so? Die verschiedenen Sprachen in der Schweiz seien eher strikt getrennt, voneinander abgegrenzt. Zweisprachige (Deutsch und Französisch) Städte und Orte wie Biel würden beispielsweise von St. Gallen aus „exotisch“ betrachtet und „Röschti-Graben“ wäre tatsächlich eine Art Graben zwischen Landesteilen unterschiedlicher Sprachen (die selben zwei) tönte es mehrfach.

Und so holten sich die Organisationen – neben dem Festival noch die Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur in Kooperation mit dem Institut für Theaterwissenschaft der Uni Bern und die Pädagogische Hochschule St. Gallen – zum interessanten Eröffnungsvortrag eine führende Mitarbeiterin von Rotondes: aus Luxemburg. Sie ist in dieser ehemaligen Lok-Remise – eine solche ist auch in St. Gallen Hauptspielort des genannten Festivals – für die Sparten Bühnenkunst und partizipative Projekte zuständig.

Luxemburgisch, Deutsch und Französisch seien überall im Land allgegenwärtig, auch in der Schule präsent, wenngleich da und dort die eine oder die andere Sprache dominiere. Mit Englisch sei eine vierte Sprache weit verbreitet, außerdem würden Erst- oder Muttersprachen mittlerweile auch gefördert. Die Hälfte er Bevölkerung komme aus anderen Ländern, in der Stadt Luxemburg sogar mehr als zwei Drittel (70%). Diese Vielsprachigkeit und Multikulturalität werde gelebt und gefördert, dennoch achte sie bei der Progammierung darauf, immer wieder auch Produktionen ohne Worte einzuladen, um gar keine sprachlichen Barrieren aufkommen zu lassen. Inklusion und sprachliche Brücken seien sozusagen die Zauberwörter, weshalb sie auch „Sprache pas de Problema?!“ zum Titel ihres Referats wählte – das sich Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… auch für diesen Beitrag ausgeborgt hat. Sie selbst habe sich dazu vom Slogan des Export/Import-Kulturfestivals im belgischen Brüssel (von La Montagen Magique und Bronks) inspirieren lassen „Language – no problem!“

Zurück zur Schweiz: Dabei hat diese nicht nur vier verschiedene Landessprachen, sondern eine Pionierin der Förderung von Mehr- und Vielsprachigkeit im elementarpädagogischen Bereich. Silvia Hüsler begann selber als Kindergärtnerin vor Jahrzehnten Kinder zu bitten, Gedichte, Lieder und Geschichten aus ihren Herkunftssprachen mitzubringen. Vor allem Reime sind immer für praktisch alle Kinder spannend – oft egal in welcher Sprache. Seit „ewig“ veröffentlicht sie mehrsprachige Bilderbücher – zuletzt hat KiJuKU „Besuch vom kleinen Wolf“ besprochen – im Buch sind acht Sprachen versammelt – über die Website kann der Text in weiteren fast zwei Dutzend Sprachen downgeloadet werden.

Compliance-Hinweis: Die Berichterstattung kann nur erfolgen, weil das Festival „Jungspund“ Kinder I Jugend I Kultur I und mehr … für fünf Tage nach St. Gallen eingeladen hat.

Bevor der Englisch-Unterricht mit Lehrer David losgeht, steht noch die Aktion „Language oft he Day“ (Sprache des Tages) auf dem Programm. Klassenvorständin Sladi hält die hölzerne Schüssel mit 14 zusammengefalteten Zettel Umut hin. Er war in der vorigen Stunde dran, ein Wort aus seiner mitgebrachten Sprache …. Vorzustellen und darf daher jetzt den nächsten Zettel mit einer der 14 Sprachen ziehen, die die Schüler:innen der 1B neben Deutsch mitbringen.

Rumänisch ist dran. Gheorghe meldet sich, geht zur Tafel, überlegt ein wenig und schreibt dann Fântână und darunter, dass dies auf Detusch Quelle bedeutet. Danach spricht er es – mit den beiden unterschiedlich klingenden „a“ aus. Dann zählt er – auf Rumänisch – bis drei (unu doi trei) und alle in der Klasse stimmen in den Chor mit ihm ein, Quelle nun auf Rumänisch zu sagen.

Zur „Feier“ des Tages, weil die Klasse Besuch von Kinder I Jugend I Kultur I Und mehr… hat, wird die Aktion noch zwei Mal wiederholt. Nun zieht Gheorghe. Somali ist dran, Sundus schreibt Iskool an die Tafel – und praktisch alle erraten schon, dass dies Schule bedeutet. Nach ihrem 1/2/3 (hal, lába, sáddex). Auch sie darf nun ziehen. Ungarisch ist der nächste Zettel und Laszlo sucht ebenfalls ein Wort aus, von dem sofort alle mehr als ahnen, wofür es steht. Radir = Radiergummi, also „Egy, kettő, hárum…“ und schon schallt es im Chor „Radir“ durch die Klasse.

Englisch könne er neben Rumänisch auch sehr gut, erzählt Gheorghe in der Pause dem Journalisten, „weil ich viele englische Videos schaue und noch mehr in Games lerne“. Für „Iskool“ habe Sundus sich entschieden, „weil es so ähnlich ist wie School auf Englisch“. Moamal, der dieses Mal nicht dran war, erinnert sich, „ich hab damals auch das Wort für Schule auf meiner Sprache, die ich neben Deutsch und Englisch kann, geschrieben und gesagt: Madrasa – das ist Arabisch“. Fatema fällt sogar der Satz ein, dass sie die Schule so gar nicht möge, den sie gesagt hatte, „aber das stimmt nicht, ich mag diese Schule schon sehr, aber ich wollte damals einfach diesen Satz sagen!“

In der nächsten Stunde darf der Journalist auch noch die 3A besuchen, in der Sladi die Englisch-Stunde hält. Auch hier noch die von ihr eingeführte Aktion „Language oft he day“, die damit allen Sprachen, die die Kinder und Jugendlichen mitbringen und somit auch ihnen, Respekt und Anerkennung entgegenbringt. Hier zieht Lehrerin Sümeyye einen Zettel aus einem Becher. Und es ist das höchstwahrscheinlich einzigartig von einem Schüler gesprochene Klingonisch. Alexander hat diese Sprache über YouTube-Videos vor zwei Jahren gelernt erzählt er. „Da war ich Star Wars und Star Trek-Fan, gelernt hab ich damals ungefähr ein Monat, manches hab ich schon vergessen.“ Unter den vielen Völkern des Universums gelten die Klingonen (vom Planeten Qo’noS) als besonders kriegerisch, weshalb ihr „Hallo“ eigentlich bedeutet: „Ich trinke dein Blut – Qual GAN Blug“, malt Alexander an die Tafel.

„Die Kinder und Jugendlichen merken sich oft viele der Wörter in den anderen Sprachen ihrer Mitschüler:innen, auch wenn das normalerweise nur so eine kleine 3-Minuten-Einheit am Beginn der Stunde ist“, freut sich Sladi, auf welch fruchtbaren Boden diese Wertschätzung all der Sprachen ihrer Klassen fällt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen